- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Патогенные свойства микроорганизмов презентация

Содержание

- 1. Патогенные свойства микроорганизмов

- 2. Инфекция или инфекционный процесс — совокупность физиологических

- 3. Окружающая среда Микроорганизм его патогенные

- 4. По способности вызывать инфекцию • сапрофиты —

- 5. Патогенность – видовой признак: способность определенного вида

- 6. Патогенные виды микробов реализуют свою потенциальную, генетически

- 7. Вирулентность индивидуальный, признак штамма м/о, степень

- 8. Вирулентность можно определить как фенотипическое проявление

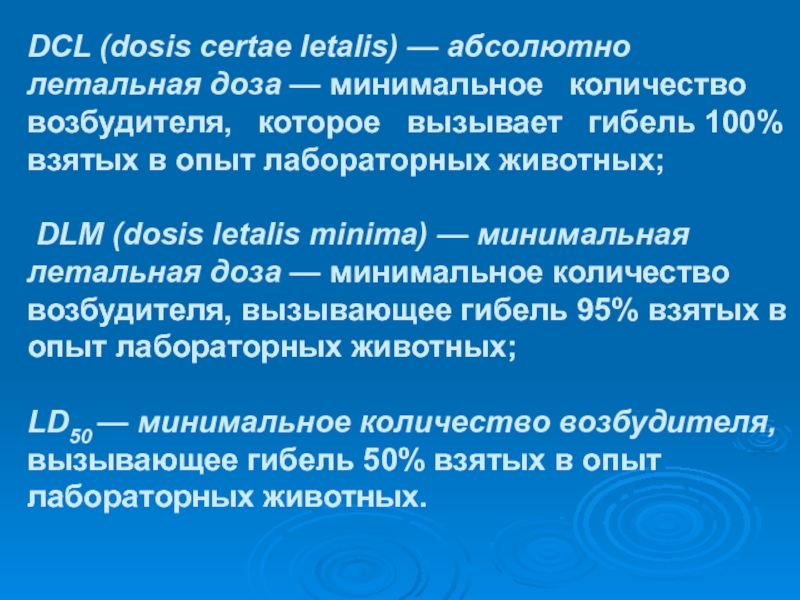

- 9. DCL (dosis certae letalis) — абсолютно летальная

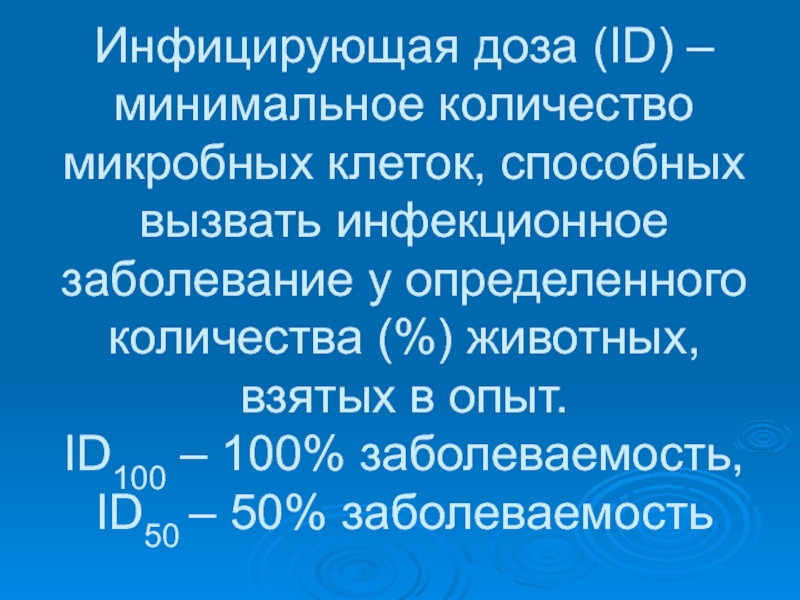

- 10. Инфицирующая доза (ID) – минимальное количество микробных

- 11. Факторы патогенности – это материальные носители, выполняющие следующие функции: Адгезию Колонизацию Инвазию Агрессию

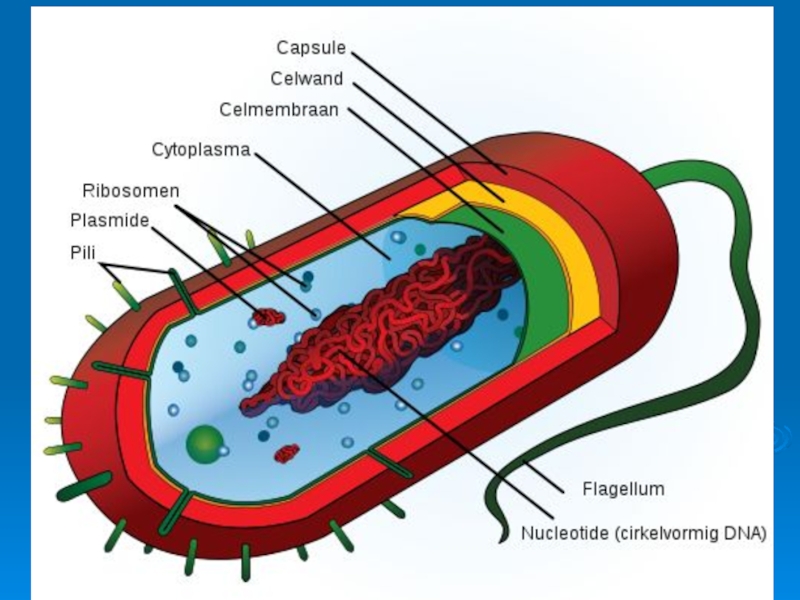

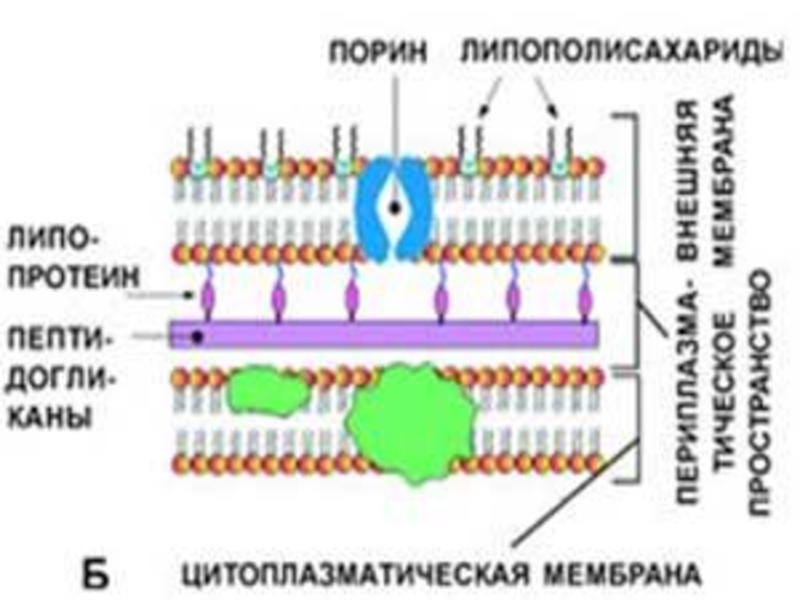

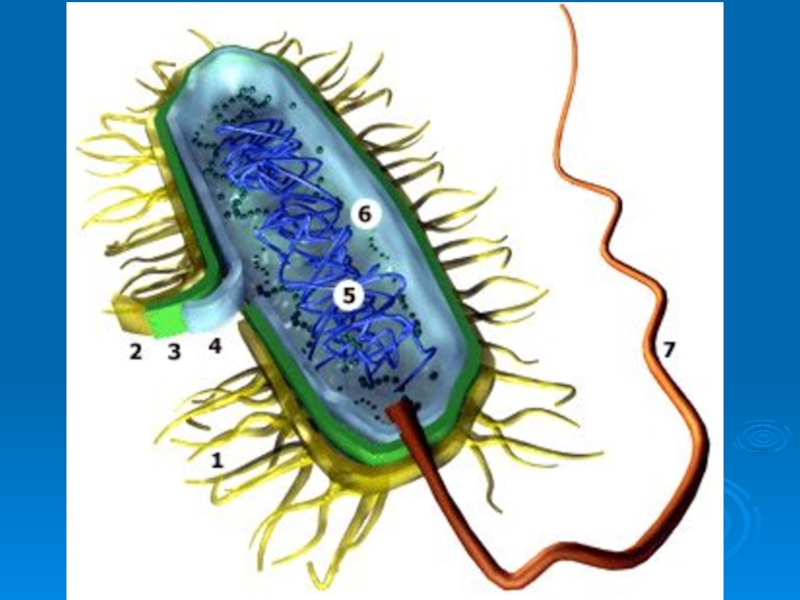

- 12. Факторы патогенности по структуре и происхождению: Структурные компоненты бактериальной клетки Секретируемые факторы

- 13. Факторы патогенности микробов по назначению: Адгезия

- 14. Инвазивность - способность проникать через кожные покровы

- 15. Агрессивность – способность противостоять защитным факторам организма.

- 16. Токсины – это биологически активные вещества, повреждающие клетки и ткани макроорганизма

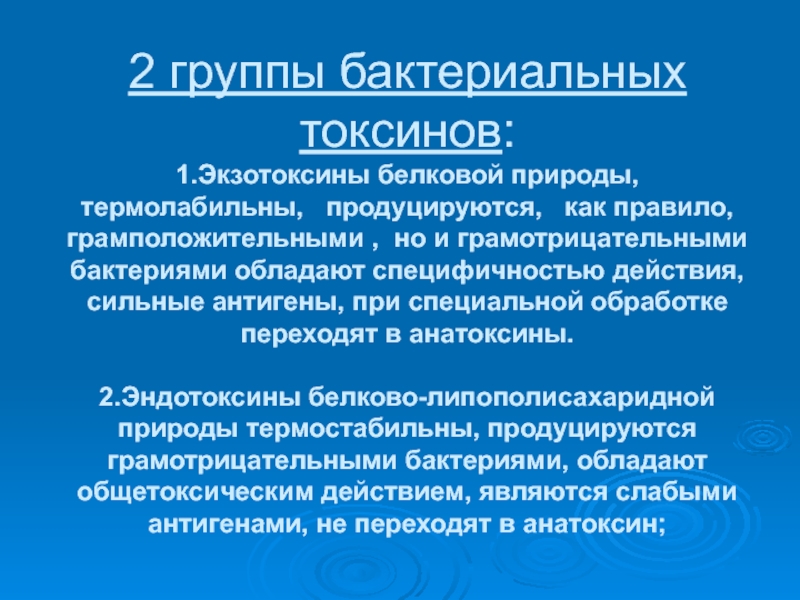

- 17. 2 группы бактериальных токсинов: 1.Экзотоксины

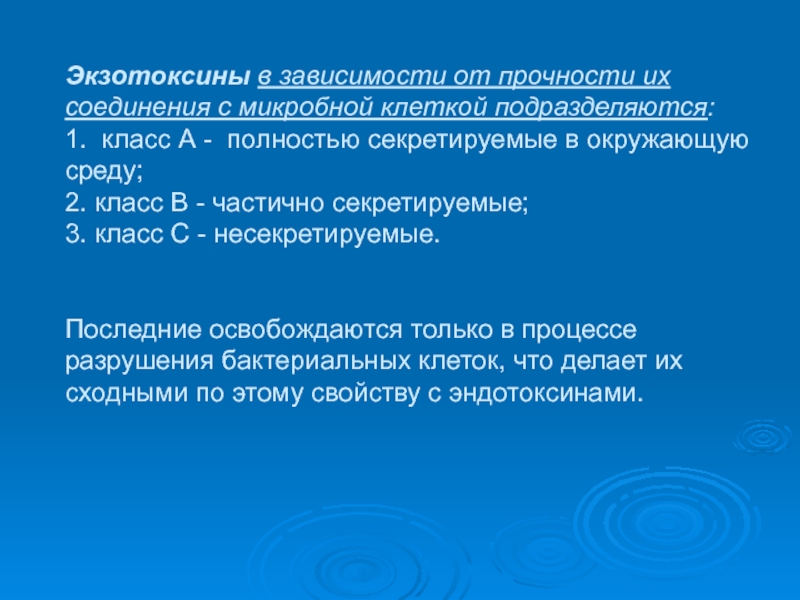

- 18. Экзотоксины в зависимости от прочности их соединения

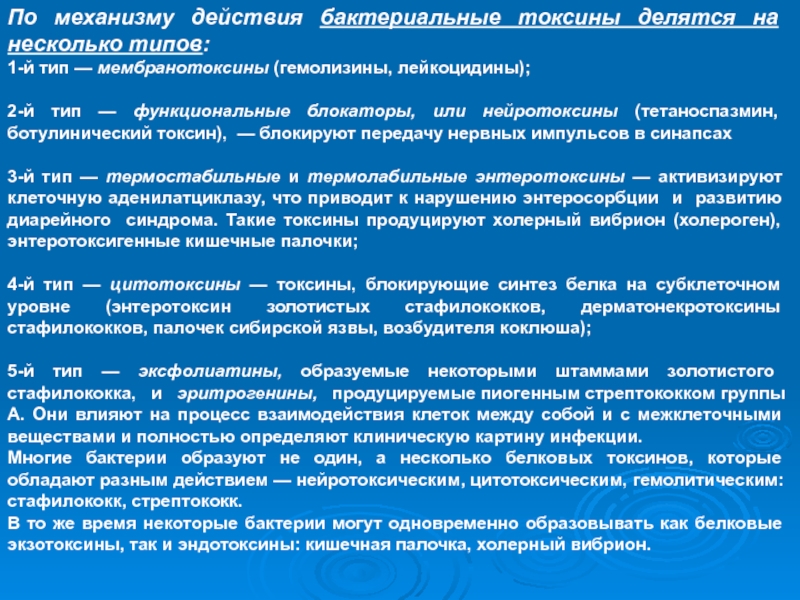

- 19. По механизму действия бактериальные токсины делятся на

- 20. Силу токсинов или токсичность, как и

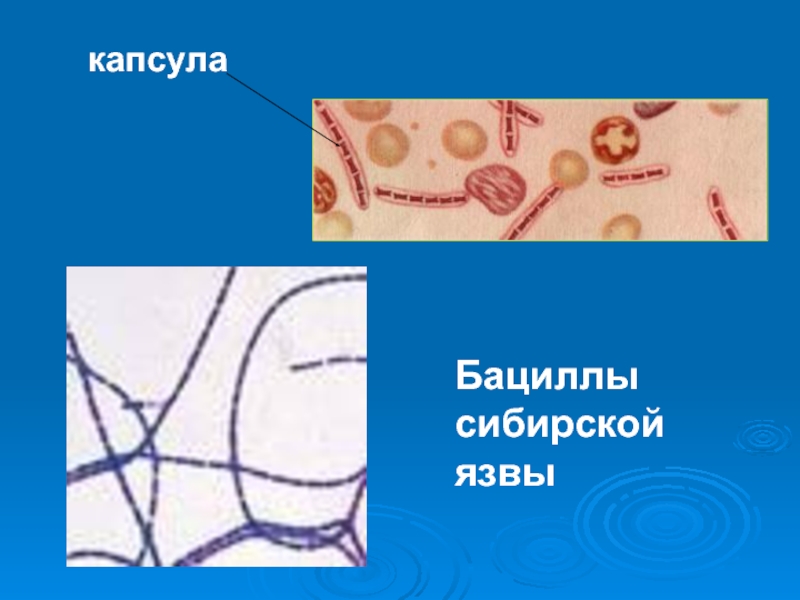

- 22. Бациллы сибирской язвы капсула

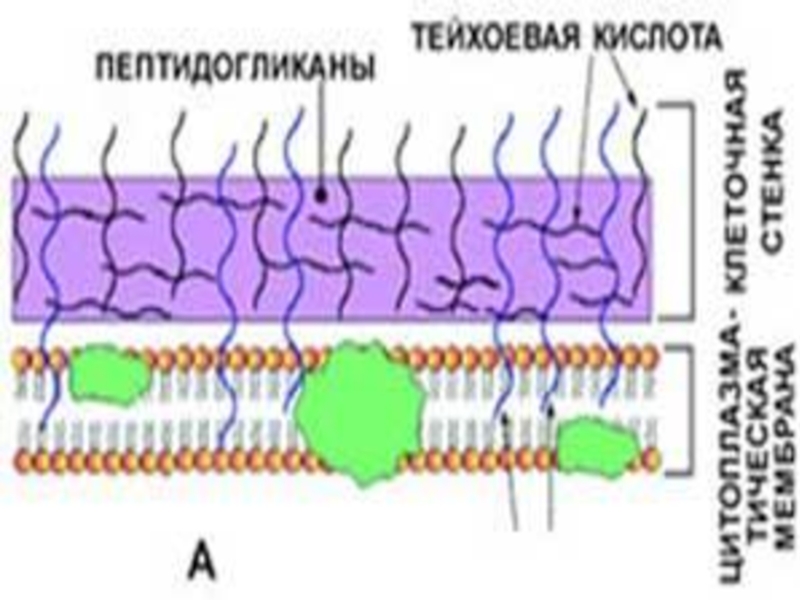

- 25. Строение поверхностных структур грамположительных (грам+) и грамотрицательных (грам-) бактерий.

Слайд 2Инфекция или инфекционный процесс — совокупность физиологических и патологических реакций, которыми

макроорганизм отвечает на внедрение микробного (инфекционного) агента, вызывающего нарушение постоянства внутренней среды (гомеостаза) и физиологических функций.

Аналогичные процессы, вызванные простейшими, называются инвазиями.

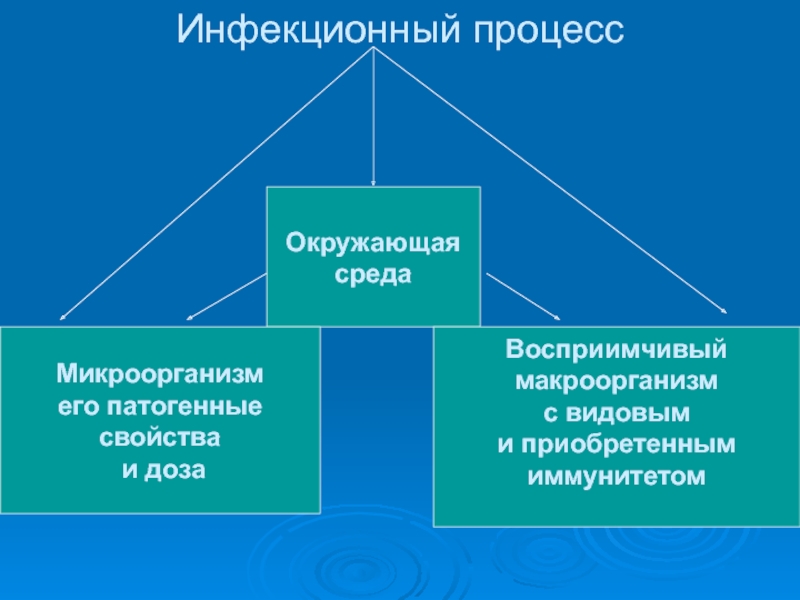

Слайд 3Окружающая

среда

Микроорганизм

его патогенные

свойства

и доза

Восприимчивый

макроорганизм

с видовым

и приобретенным

иммунитетом

Инфекционный процесс

Слайд 4По способности вызывать инфекцию

• сапрофиты — микроорганизмы, которые неспособны вызывать инфекцию;

•

патогенные микроорганизмы — всегда вызывают инфекцию;

• условно патогенные микроорганизмы — способны вызывать инфекцию,но при определенных условиях.

• условно патогенные микроорганизмы — способны вызывать инфекцию,но при определенных условиях.

Слайд 5Патогенность – видовой признак: способность определенного вида микроорганизмов вызывать соответствующий инфекционный

процесс у одного или нескольких видов макроорганизмов.

Патогенность зависит от многих факторов. Для обозначения степени патогенности введено понятие вирулентность

Слайд 6Патогенные виды микробов реализуют свою потенциальную, генетически обусловленную способность проникать в

макроорганизм,

размножаться в нем и вызывать ответную реакцию организма в популяции восприимчивого вида

Слайд 7Вирулентность индивидуальный, признак штамма м/о, степень реализации патогенности вида (количественная мера)

Вирулентность — присуща

не всему виду,

а конкретным штаммам

Слайд 8Вирулентность можно определить как фенотипическое проявление патогенного генотипа м/о. По

этому признаку все штаммы микроба могут быть подразделены на высоко-, умеренно-,

слабо- и авирулентные.

Слайд 9DCL (dosis certae letalis) — абсолютно летальная доза — минимальное

количество возбудителя, которое вызывает гибель 100% взятых в опыт лабораторных животных;

DLM (dosis letalis minima) — минимальная летальная доза — минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 95% взятых в опыт лабораторных животных;

LD50 — минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 50% взятых в опыт лабораторных животных.

Слайд 10Инфицирующая доза (ID) – минимальное количество микробных клеток, способных вызвать инфекционное

заболевание у определенного количества (%) животных, взятых в опыт.

ID100 – 100% заболеваемость, ID50 – 50% заболеваемость

Слайд 11Факторы патогенности – это материальные носители, выполняющие следующие функции:

Адгезию

Колонизацию

Инвазию

Агрессию

Слайд 12Факторы патогенности

по структуре и происхождению:

Структурные компоненты бактериальной клетки

Секретируемые факторы

Слайд 13Факторы патогенности микробов

по назначению:

Адгезия – способность прикрепляться к клеткам (адгезины,

пили или фимбрии, белки наружной мембраны и клеточной стенки или макромолекулы цитоплазматической мембраны у микоплазм).

Колонизация – способность размножаться на их поверхности

Колонизация – способность размножаться на их поверхности

Слайд 14Инвазивность - способность проникать через кожные покровы и слизистые оболочки во

внутреннюю среду организма или клетки и распространяться по тканям и органам. Ферменты: ГИАЛУРОНИДАЗА, НЕЙРАМИНИДАЗА, ФИБРИНОЛИЗИН, КОЛЛАГЕНАЗА, ЛЕЦИТИНАЗА ПРОТЕАЗЫ, ДНКазы.

Слайд 15Агрессивность – способность противостоять защитным факторам организма. Антифагоцитарные факторы: слизь, капсула,

микрокапсула, фермент плазмокоагулаза, каталаза, антифагин, белки клеточной стенки и т.д.

Токсичность –это способность возбудителя образовывать токсические продукты.

Токсичность –это способность возбудителя образовывать токсические продукты.

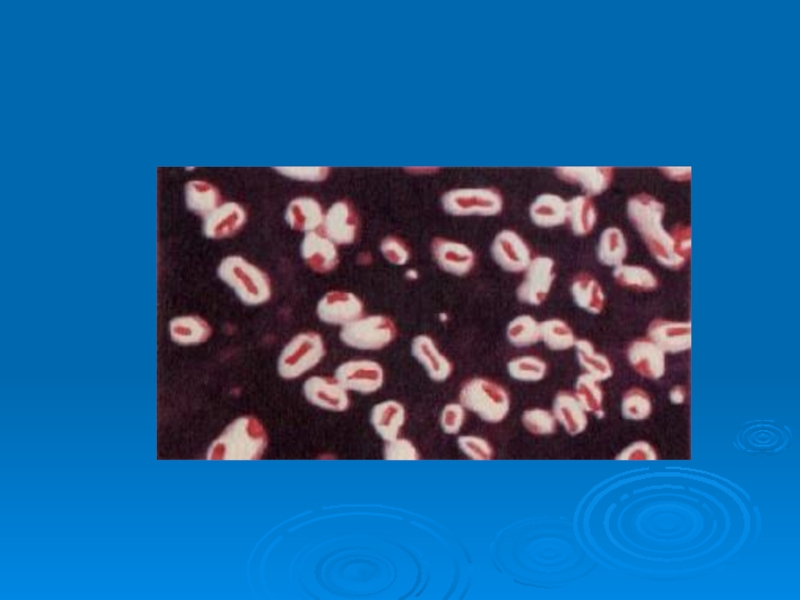

Слайд 17 2 группы бактериальных токсинов: 1.Экзотоксины белковой природы, термолабильны, продуцируются,

как правило, грамположительными , но и грамотрицательными бактериями обладают специфичностью действия, сильные антигены, при специальной обработке переходят в анатоксины.

2.Эндотоксины белково-липополисахаридной природы термостабильны, продуцируются грамотрицательными бактериями, обладают общетоксическим действием, являются слабыми антигенами, не переходят в анатоксин;

Слайд 18Экзотоксины в зависимости от прочности их соединения с микробной клеткой подразделяются: 1.

класс А - полностью секретируемые в окружающую среду;

2. класс В - частично секретируемые;

3. класс С - несекретируемые.

Последние освобождаются только в процессе разрушения бактериальных клеток, что делает их сходными по этому свойству с эндотоксинами.

Слайд 19По механизму действия бактериальные токсины делятся на несколько типов:

1-й тип —

мембранотоксины (гемолизины, лейкоцидины);

2-й тип — функциональные блокаторы, или нейротоксины (тетаноспазмин, ботулинический токсин), — блокируют передачу нервных импульсов в синапсах

3-й тип — термостабильные и термолабильные энтеротоксины — активизируют клеточную аденилатциклазу, что приводит к нарушению энтеросорбции и развитию диарейного синдрома. Такие токсины продуцируют холерный вибрион (холероген), энтеротоксигенные кишечные палочки;

4-й тип — цитотоксины — токсины, блокирующие синтез белка на субклеточном уровне (энтеротоксин золотистых стафилококков, дерматонекротоксины стафилококков, палочек сибирской язвы, возбудителя коклюша);

5-й тип — эксфолиатины, образуемые некоторыми штаммами золотистого стафилококка, и эритрогенины, продуцируемые пиогенным стрептококком группы А. Они влияют на процесс взаимодействия клеток между собой и с межклеточными веществами и полностью определяют клиническую картину инфекции.

Многие бактерии образуют не один, а несколько белковых токсинов, которые обладают разным действием — нейротоксическим, цитотоксическим, гемолитическим: стафилококк, стрептококк.

В то же время некоторые бактерии могут одновременно образовывать как белковые экзотоксины, так и эндотоксины: кишечная палочка, холерный вибрион.

2-й тип — функциональные блокаторы, или нейротоксины (тетаноспазмин, ботулинический токсин), — блокируют передачу нервных импульсов в синапсах

3-й тип — термостабильные и термолабильные энтеротоксины — активизируют клеточную аденилатциклазу, что приводит к нарушению энтеросорбции и развитию диарейного синдрома. Такие токсины продуцируют холерный вибрион (холероген), энтеротоксигенные кишечные палочки;

4-й тип — цитотоксины — токсины, блокирующие синтез белка на субклеточном уровне (энтеротоксин золотистых стафилококков, дерматонекротоксины стафилококков, палочек сибирской язвы, возбудителя коклюша);

5-й тип — эксфолиатины, образуемые некоторыми штаммами золотистого стафилококка, и эритрогенины, продуцируемые пиогенным стрептококком группы А. Они влияют на процесс взаимодействия клеток между собой и с межклеточными веществами и полностью определяют клиническую картину инфекции.

Многие бактерии образуют не один, а несколько белковых токсинов, которые обладают разным действием — нейротоксическим, цитотоксическим, гемолитическим: стафилококк, стрептококк.

В то же время некоторые бактерии могут одновременно образовывать как белковые экзотоксины, так и эндотоксины: кишечная палочка, холерный вибрион.

Слайд 20Силу токсинов или токсичность, как и вирулентность самих возбудителей, измеряют DLM

или LD50