- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

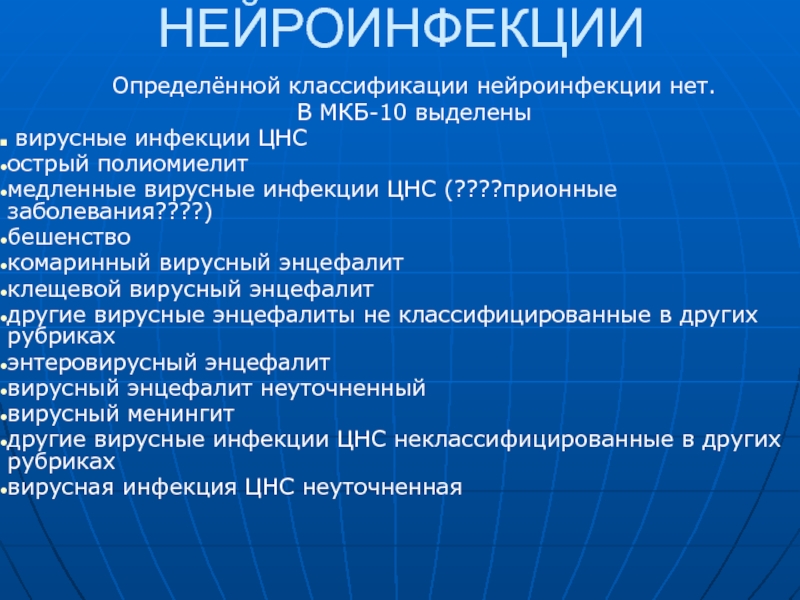

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Наследственные иммунодефициты презентация

Содержание

- 1. Наследственные иммунодефициты

- 2. Наследственные иммунодефицитные состояния — это гетерогенная группа

- 3. Клинические проявления иммунодефицитных состояний обусловлены снижением активности

- 4. Распространенность первичных наследственных иммунодефицитов среди населения существенно

- 5. Недостаточность системы В-лимфоцитов и гуморального звена

- 6. В зависимости от преимущественного повреждения клеток иммунной системы все иммунодефициты разделены на 4 группы

- 7. (1) Т-зависимые, клеточные с повреждением клеточного иммунитета,

- 8. Важнейшая роль в производстве антител принадлежит генам

- 9. В ходе созревания лимфоцитов от стволовой клетки

- 10. Цитокиновая система обеспечивает взаимодействие между лимфоцитами и

- 11. В основе развития наследственных иммунодефицитов могут

- 12. При наиболее тяжелых формах комбинированного иммунодефицита нарушается

- 13. При хроническом гранулематозе наблюдается недостаточность

- 14. Экспрессия генов иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов

- 15. Организм каждого человека может вырабатывать около 1011

- 16. Разнообразие генов иммуноглобулинов, контролирующих синтез антител, достигается

- 17. Изначально антитела кодируются относительно небольшим количеством генов,

- 18. Эта перестройка сопровождается резким увеличением частоты соматических

- 19. Молекулы иммуноглобулинов формируются из двух тяжелых (H)

- 20. Постоянный участок определяет класс иммуноглобулинов (M,

- 21. Аминокислотная последовательность V-участков очень изменчива у разных

- 22. В половых клетках человека нет полноразмерных генов,

- 23. Так, локус для V-участка H-цепи состоит из

- 24. Причем гены вариабельного участка перемежаются с генами

- 25. В ходе дифференцировки клеток, продуцирующих антитела,

- 26. Так, при образовании полноразмерного готового к транскрипции

- 27. Аналогично перестраиваются гены для L-цепи иммуноглобулинов.

- 28. При антигенной стимуляции начинают размножаться и подвергаться

- 29. При этом частота спонтанных мутаций оказывается на

- 30. Таким образом, разнообразие антител достигается за счет

- 31. Сходный механизм соматической перегруппировки характерен и для

- 32. Этот белок имеет структурное сходство с иммуноглобулинами.

- 33. Подчеркнем еще раз, что перестройка генетического материала

- 34. Тяжелый комбинированный иммунодефицит

- 35. Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД) — это

- 36. Начиная с младенческого возраста, эти больные подвержены

- 37. У больных наблюдается выраженная лимфопения, сопровождающаяся снижением

- 38. Продолжительность жизни больных при отсутствии лечения обычно

- 39. ТКИД делится на 2 группы: с сохранением

- 40. Наиболее частым генетическим типом ТКИД является

- 41. В шести интерлейкиновых рецепторных комплексах присутствует

- 42. У больных мальчиков с гемизиготными мутациями в

- 43. К такой же форме (T-, B+, НК-)

- 44. Форма (T-, B+, NK+) ТКИД также генетически

- 45. У 20-30% больных комбинированным иммунодефицитом присутствуют клетки-киллеры,

- 46. Более чем у половины таких больных обнаруживаются

- 47. Продукты этих генов являются активаторами рекомбиназы, необходимой

- 48. Многие ферменты репарации ДНК одновременно участвуют в

- 49. Для каждого из этих шагов необходимы продукты

- 50. Формы (T-, B-, NK+), сопровождающиеся повышенной чувствительностью

- 51. Продукты генов DCLRE1C и NHEJ участвуют в

- 52. (T-, B-, NK-)-форма комбинированного иммунодефицита, или наследственная

- 53. Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, встречающееся с частотой

- 54. АДА-недостаточность составляет около 15% всех случаев ТКИД

- 55. Наиболее часто болезнь проявляется уже в младенческом

- 56. При асимптомных формах АДА-недостаточности активность фермента в

- 57. Первое успешное лечение АДА-недостаточности методами генотерапии

- 58. Лечебный эффект длился несколько месяцев, после чего

- 59. В результате лечения состояние пациентки настолько улучшилось,

- 60. В настоящее время программа генотерапевтического лечения ADA-недостаточности

- 61. При этих условиях эффект от каждой процедуры

- 62. К числу тяжелых комбинированных иммунодефицитов относится синдром

- 63. При этом становится невозможным Т-зависимый иммунный ответ,

- 64. Первыми симптомами СГЛ являются упорная диарея, кандидоз

- 65. В настоящее время идентифицированы гены при двух

- 66. В настоящее время выделяют 5 групп комплементации

- 67. При редком СГЛ I типа на поверхности

- 68. Характерными клиническими проявлениями являются бронхоэктазы, эмфизема, панбронхиолиты, бронхиальная обструкция, носовые полипы и синуситы

- 69. СГЛ I типа также представляет собой гетерогенную

- 70. Продуктами этих генов являются АТФ-связывающие транспортные белки,

- 71. Простой вариабельный иммунодефицит

- 72. Простой вариабельный иммунодефицит (ПВИД) связан с

- 73. При этом у больных снижена секреция иммуноглобулинов

- 74. Клинически болезнь проявляется частыми бактериальными респираторными и

- 75. Это гетерогенная группа аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных мутациями

- 76. Это гены поверхностного Т-клеточного рецептора, выполняющего

- 77. А также специфических поверхностных В-клеточных антигенов,

- 78. Хронический гранулематоз

- 79. Хронический гранулематоз (ХГ) обусловлен неспособностью нейтрофилов и

- 80. Главная причина дефектной функции фагоцитов заключается в

- 81. В основе патогенеза этого генетически гетерогенного заболевания

- 82. Эти дефекты приводят к снижению способности мононуклеарных

- 83. Заболевание обычно проявляется в первые два года

- 85. В последующем воспалительные гранулемы и абсцессы возникают

- 86. Появление гранулем связано с неспособностью фагоцитов к

- 87. Диагноз хронического гранулематоза подтверждается при выявлении низкой

- 88. Больные постоянно нуждаются в антибактериальной терапии, требующейся

- 89. либо (2) назначается чередование антибиотиков широкого спектра

- 90. В настоящее время идентифицированы 5 генов, мутации

- 91. Аутосомно-рецессивный цитохром b-негативный тип составляет не более

- 92. Остальные аутосомно-рецессивные типы заболевания являются цитохром

- 93. 90% аутосомных форм и около 30% всех

- 94. 97% мутантных аллелей в гене NCF1

- 95. Идентифицирован ген при клинически сходном синдроме

- 96. Инфантильный летальный агранулоцитоз , или болезнь

- 97. Клинические проявления характеризуются рецидивирующими бактериальными инфекциями

- 98. Вместе с тем, у больных отмечается резистентность

- 99. Синдромальные формы наследственного иммунодефицита

- 100. В некоторых случаях наследственный иммунодефицит может сочетаться с патологией других систем

- 101. Синдром рекуррентных инфекций, обусловленный гиперпродукцией IgE (гипер-IgE-синдром),

- 102. Больные имеют характерные грубые черты лица, аномальный

- 103. По аутосомно-рецессивному типу наследуются типы, обусловленные мутациями

- 104. Аутосомно-доминантный гипер-IgE-синдром, характеризующийся дополнительно комплексом специфических

- 105. При Х-сцепленном лимфопролиферативномй синдроме, или болезни Дункана,

- 106. У больных, перенёсших инфекционный мононуклеоз, нередко развиваются

- 107. В комплексный фенотип болезни Дункана входят тяжелый

- 108. Заболевание обусловлено мутациями в гене SH2D1A, кодирующем

- 109. Сигнальное SLAM-SLAM-связывание, возникающее при взаимодействии между

- 110. По крайней мере, 6 аллельных Х-сцепленных доминантных

- 111. Продукт гена IKBKG (IKK-гамма), относящийся к консервативному

- 112. Этот фактор присутствует во множестве клеток, в

- 113. Несвоевременная активация NFKB ассоциирована с

- 114. С другой стороны, полное или частичное ингибирование

- 115. Мутации в гене MYD88 являются причиной

- 116. Основной функцией адапторного белка MyD88 является индукция

- 117. Мутации в гене STK4 – стресс-индуцируемой

- 118. У больных наблюдается прогрессирующая потеря Т-клеток,

- 119. Stk4-киназа активируется в ответ на действие факторов

- 120. Не исключено, что эта форма синдромального иммунодефицита

- 121. К эпигенетическим болезням, по-видимому, может быть отнесен

- 122. Продуктом этого гена является метилтрансфераза 3В –

- 123. ICF-синдром характеризуется заметным иммунодефицитом, часто проявляющимся

- 124. Для большинства пациентов продолжительность жизни снижена из-за рецидивирующих бронхиальных и легочных инфекций

- 125. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Слайд 1Наследственные иммунодефициты

В. Н. Горбунова

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Слайд 2Наследственные иммунодефицитные состояния — это гетерогенная группа болезней, характеризующаяся недостаточностью иммунной

системы вследствие генетических дефектов, приводящих к нарушениям процессов пролиферации, дифференцировки и функционирования клеток иммунокомпетентной системы

Слайд 3Клинические проявления иммунодефицитных состояний обусловлены снижением активности или неспособностью организма к

эффективному осуществлению реакций клеточного и/или гуморального звеньев иммунитета

Слайд 4Распространенность первичных наследственных иммунодефицитов среди населения существенно варьирует от 1 :

25000 до 1 : 50000.

Однако такие варианты врожденных иммунных дефектов,

как селективный дефицит IgA, встречаются с частотой 1:500 - 1:700

Слайд 5Недостаточность системы В-лимфоцитов и гуморального звена иммунитета выявляется у 50-75% из

общего числа больных с различными иммунодефицитными состояниями

Слайд 6В зависимости от преимущественного повреждения клеток иммунной системы все иммунодефициты разделены

на 4 группы

Слайд 7(1) Т-зависимые, клеточные с повреждением клеточного иммунитета, (2) В-зависимые, гуморальные с

повреждением гуморального иммунитета,

(3) А-зависимые с нарушениями системы фагоцитоза и

(4) комбинированные с поражением клеточного и гуморального звеньев иммунитета

Слайд 8Важнейшая роль в производстве антител принадлежит генам иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов,

синтезируемых соответственно В- и Т-лимфоцитами

Слайд 9В ходе созревания лимфоцитов от стволовой клетки до развития их специализированных

субпопуляций происходит уникальная перестройка этих генов.

Важнейшими регуляторами иммунных реакций являются цитокины (интерлейкины, интерфероны и др.), осуществляющие свое действие через специфические рецепторы

Слайд 10Цитокиновая система обеспечивает взаимодействие между лимфоцитами и фагоцитами, координируя тем самым

работу разнообразных клеток, задействованных в иммунных реакциях

Слайд 11 В основе развития наследственных иммунодефицитов могут лежать многие процессы, затрагивающие,

в частности, (1) созревание лимфоцитов, фагоцитов и других иммунных клеток,

(2) нарушения перестройки и экспрессии генов иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов, а также

(3) недостаточность цитокиновой системы контроля иммунных реакций

Слайд 12При наиболее тяжелых формах комбинированного иммунодефицита нарушается процесс дифференцировки Т-лимфоцитов. Нарушения

дифференцировки В-лимфоцитов приводят к простому вариабельному иммунодефициту

Слайд 13При хроническом гранулематозе наблюдается недостаточность фагоцитарной системы иммунитета. Иммунодефицитные состояния входят

в состав нескольких десятков моногенных синдромов

Слайд 15Организм каждого человека может вырабатывать около 1011 различных антител, и очевидно,

что необходимая для этого информация значительно превышает размер генома

Слайд 16Разнообразие генов иммуноглобулинов, контролирующих синтез антител, достигается за счет их физической

перегруппировки в соматических клетках и повышенной частоты соматических мутаций

Слайд 17Изначально антитела кодируются относительно небольшим количеством генов, но в ходе созревания

В-клеток происходит уникальная соматическая перестройка с участием процессов рекомбинации и репарации ДНК

Слайд 18Эта перестройка сопровождается резким увеличением частоты соматических мутаций, что, в конечном

счете, и приводит к огромному разнообразию антител

Слайд 19Молекулы иммуноглобулинов формируются из двух тяжелых (H) и двух легких (L)

цепей, причем каждая из этих цепей состоит из двух сегментов – постоянного (С) и

вариабельного (V)

Слайд 20Постоянный участок определяет класс иммуноглобулинов (M, G, A, E или D),

и его аминокислотная последовательность относительно стабильна среди иммуноглобулинов одного и того же класса

Слайд 21Аминокислотная последовательность V-участков очень изменчива у разных антител. V-участки H- и

L-цепей определяют специфичность антитела, так как формируют сайт узнавания для соответствующего антигена

Слайд 22В половых клетках человека нет полноразмерных генов, кодирующих H- и L-цепи,

но существуют множества гомологичных генов, отстоящих друг от друга на сотни тысяч нуклеотидов

Слайд 23Так, локус для V-участка H-цепи состоит из трех сегментов V, D

и J.

В первом сегменте присутствует более 200 различных генов и, возможно, псевдогенов,

около 30 генов находятся в сегменте D и 9 – в сегменте J

Слайд 24Причем гены вариабельного участка перемежаются с генами константного участка иммуноглобулинов разных

типов.

Таким образом, общая площадь ДНК, занятая генами как H-, так и L-цепей иммуноглобулинов, составляет миллионы пар оснований

Слайд 25В ходе дифференцировки клеток, продуцирующих антитела, ДНК в локусах иммуноглобулинов перестраивается,

создавая функциональные гены

для H- и L-цепей

Слайд 26Так, при образовании полноразмерного готового к транскрипции гена для H-цепи происходит

разрыв двойной спирали ДНК с последующим соединением концов таким образом, что различные варианты генов из V-, D- и J-сегментов объединяются, при этом промежуточные участки ДНК удаляются

Слайд 27Аналогично перестраиваются гены для L-цепи иммуноглобулинов. При неточном соединении сегментов генов

в процессе соматической перестройки могут возникать делеции или инсерции

(N-последовательности), обеспечивающие дополнительное разнообразие антител

Слайд 28При антигенной стимуляции начинают размножаться и подвергаться частым точечным мутациям в

пределах перестроенной последовательности ДНК те

В-лимфоциты, которые производят антитела, имеющие сродство с данным антигеном

Слайд 29При этом частота спонтанных мутаций оказывается на 2-3 порядка выше, чем

где-либо в геноме.

Эти мутации, меняя аминокислотную последовательность в вариабельном участке антитела, обеспечивают «тонкую настройку» его сродства к антигену

Слайд 30Таким образом, разнообразие антител достигается за счет (1) использования двух различных

цепей (H и L) иммуноглобулинов, перегруппированных за счет присоединения различных вариабельных сегментов (V, D и J),

(2) неточного соединения этих сегментов и (3) соматических мутаций вариабельного участка

Слайд 31Сходный механизм соматической перегруппировки характерен и для семейства генов Т-клеточного рецептора

(TCR), продуктом которых является трансмембранный гликопротеин, играющий ключевую роль в узнавании антигенов и функционировании Т-лимфоцитов

Слайд 32Этот белок имеет структурное сходство с иммуноглобулинами. Все его цепи имеют

как постоянные, так и вариабельные участки, причем в образовании последних также участвуют V-, D- и J-сегменты.

Однако в отличие от иммуноглобулинов частота соматических мутаций в перестраиваемых вариабельных участках гена TCR сохраняется в пределах нормы

Слайд 33Подчеркнем еще раз, что перестройка генетического материала происходит только в В-

и Т-клетках

и касается исключительно генов иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов.

Остальная часть генома в ходе развития и дифференцировки остается стабильной

Слайд 35Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД) — это гетерогенная группа болезней, обусловленных нарушениями

клеточного и гуморального иммунитета

Слайд 36Начиная с младенческого возраста, эти больные подвержены рекуррентным инфекционным процессам, развивающимся

вследствие активации

условно-патогенных микроорганизмов, включая Candida albicans, Pneumocystis carinii, цитомегаловирусы и многие другие

Слайд 37У больных наблюдается выраженная лимфопения, сопровождающаяся снижением или полным отсутствием иммуноглобулинов.

Общей характеристикой всех типов комбинированного иммунодефицита является нарушение дифференцировки Т-лимфоцитов и отсутствие опосредуемого ими клеточного иммунитета

Слайд 38Продолжительность жизни больных при отсутствии лечения обычно не превышает одного года.

Чаще всего, единственная возможность терапии этих заболеваний — трансплантация костного мозга.

Общая частота всех типов ТКИД составляет 1:75000 новорожденных

Слайд 39ТКИД делится на 2 группы: с сохранением и без сохранения В-лимфоцитов

– B+ТКИД и B-ТКИД.

В каждой из этих двух групп выделяют формы, при которых могут присутствовать или отсутствовать натуральные клетки-киллеры (НК), относящиеся к системе врожденного иммунитета и не требующие, в отличие от Т-киллеров, каскада реакций антигенной презентации

Слайд 40Наиболее частым генетическим типом ТКИД является Х-сцепленный комбинированный иммунодефицит, обусловленный

мутациями в гене гамма-рецептора интерлейкина 2 — IL2RG.

Этот тип относится к первой группе комбинированных иммунодефицитов, так как у больных мальчиков отсутствуют Т-клетки и НК, но присутствуют В-клетки (T-, B+, НК-)

Слайд 41В шести интерлейкиновых рецепторных комплексах присутствует общая гамма-цепь, кодируемая геном

IL2RG.

Все они являются гетеродимерами и взаимодействует с различными интерлейкин-специфическими альфа-цепями

Слайд 42У больных мальчиков с гемизиготными мутациями в гене IL2RG функция этих

комплексов частично или полностью блокирована, что приводит к тяжелым нарушениям регуляции гомеостаза иммунной системы со стороны цитокиновой системы

Слайд 43К такой же форме (T-, B+, НК-) относится аутосомно-рецессивный B+ТКИД, обусловленный

мутациями в гене JAK3.

Продукт этого гена относится к семейству тирозинкиназ, участвующих в опосредуемой цитокиновыми рецепторами внутриклеточной сигнальной трансдукции

Слайд 44Форма (T-, B+, NK+) ТКИД также генетически гетерогенна и может быть

вызвана дефектами цитокиновых рецепторов (IL7R), негативных регуляторов

сигнальных путей, опосредуемых цитокиновыми рецепторами (CD45)

или белков-регуляторов дифференцировки Т-клеток (CD3D)

Слайд 45У 20-30% больных комбинированным иммунодефицитом присутствуют клетки-киллеры, при этом отсутствуют Т-

и В-лимфоциты – форма (T-, B-, НК+)

Слайд 46Более чем у половины таких больных обнаруживаются мутации в одном из

двух соседних синхронно регулируемых генов

RAG1 и RAG2,

расположенных в области 11p13

Слайд 47Продукты этих генов являются активаторами рекомбиназы, необходимой для перестройки V-, D-

и J-сегментов, которая происходит при образовании функциональных генов для

H- и L-цепей иммуноглобулинов (так называемая

V(D)J-рекомбинация)

Слайд 48Многие ферменты репарации ДНК одновременно участвуют в V(D)J-рекомбинации. Этот процесс начинается

с образования двунитевого разрыва, который, в свою очередь, состоит из двух шагов — образования однонитевого разрыва и шпилечной структуры ДНК

Слайд 49Для каждого из этих шагов необходимы продукты генов RAG1 и RAG2.

Различные мутации в этих генах могут приводить к разным аллельным иммунодефицитным состояниям таким, например, как синдром Оменна

Слайд 50Формы (T-, B-, NK+), сопровождающиеся повышенной чувствительностью к ионизирующему облучению, могут

быть обусловлены мутациями в одном из двух генов

DCLRE1C или NHEJ1.

В последнем случае у больных отмечается микроцефалия и задержка роста

Слайд 51Продукты генов DCLRE1C и NHEJ участвуют в репарации ДНК и V(D)J-рекомбинации

на стадиях образования шпилечной структуры ДНК и негомологичного соединения концов соответственно

Слайд 52(T-, B-, NK-)-форма комбинированного иммунодефицита, или наследственная недостаточность аденозиндезаминазы (АДА) клинически

является наиболее тяжелой и сопровождается нарушением функционирования тимуса

Слайд 53Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, встречающееся с частотой 1:100 000. АДА необходима

для расщепления пуринов.

При ее отсутствии в крови больных накапливается промежуточный метаболит – 2-дезоксиаденозин, который препятствует нормальному созреванию и пролиферации

T- и B-лимфоцитов

Слайд 54АДА-недостаточность составляет около 15% всех случаев ТКИД и около трети –

его аутосомно-рецессивных форм. Клинический полиморфизм заболевания определяется остаточной активностью фермента

Слайд 55Наиболее часто болезнь проявляется уже в младенческом возрасте и может быстро

приводить к летальному исходу.

У 10-15% больных первые признаки заболевания появляются во втором полугодии жизни.

Значительно реже отмечается более позднее начало появления первых симптомов – в детском или даже взрослом возрасте

Слайд 56При асимптомных формах АДА-недостаточности активность фермента в ядерных клетках крови может

составлять от 5 до 80% по сравнению с нормой, а в эритроцитах – практически отсутствует. При своевременной постановке диагноза АДА-недостаточность успешно лечится с использованием методов генной терапии

Слайд 57Первое успешное лечение АДА-недостаточности методами генотерапии было осуществлено более 20 лет

назад в США.

Девочке 4-х лет, страдающей этим редким заболеванием, были пересажены ее собственные лимфоциты, в которые предварительно в условиях культивирования был введен нормальный ген ADA

Слайд 58Лечебный эффект длился несколько месяцев, после чего процедуру повторяли с интервалом

в 3-5 месяцев.

На протяжении трех лет терапии в общей сложности было проведено 23 внутривенных трансфузии ADA-трансформированных Т-лимфоцитов без видимых неблагоприятных эффектов

Слайд 59В результате лечения состояние пациентки настолько улучшилось, что она смогла вести

нормальный образ жизни.

Столь же успешным оказалось лечение и других подобных пациентов, проводимое в США, Италии, Франции, Великобритании и Японии

Слайд 60В настоящее время программа генотерапевтического лечения ADA-недостаточности модифицирована таким образом, что

генетическая конструкция, содержащая нормальный ген ADA, вводится не в зрелые T-лимфоциты, а в стволовые клетки костного мозга

Слайд 61При этих условиях эффект от каждой процедуры реинфузии пролонгируется. После 2-3

лет подобной терапии пациенты, как правило, уже не нуждаются в повторных введениях модифицированных клеток

Слайд 62К числу тяжелых комбинированных иммунодефицитов относится синдром «голых» лимфоцитов (СГЛ), при

котором на поверхности антигенпрезентирующих клеток лимфоцитов не экспрессируются молекулы главного комплекса гистосовместимости – HLA

Слайд 63При этом становится невозможным Т-зависимый иммунный ответ, хотя количество Т- и

В-лимфоцитов в крови нормальное.

Заболевание проявляется в возрасте 3—6 месяцев различными инфекциями и задержкой физического развития

Слайд 64Первыми симптомами СГЛ являются упорная диарея, кандидоз кожи и слизистых, интерстициальная

пневмония и различные бактериальные инфекции

Слайд 65В настоящее время идентифицированы гены при двух типах СГЛ – I

и II.

Более распространенным является II тип СГЛ – гетерогенная группа редких аутосомно-рецессивных комбинированных иммунодефицитов, обусловленных мутациями в трансактивирующих регуляторных генах, экспрессия которых необходима для транскрипции генов класса II HLA

Слайд 66В настоящее время выделяют 5 групп комплементации СГЛ II типа, обусловленных

мутациями в генах различных регуляторных факторов, трансактиваторов и взаимодействующих с ними белков

(MHC2TA – группа A;

RFXANK – группа B;

RFX5 – группы C и E;

RFXAP – группа D)

Слайд 67При редком СГЛ I типа на поверхности лимфоцитов отсутствуют молекулы класса

I HLA, в то время как молекулы класса II присутствуют.

В этом случае хронические бактериальные инфекции, начинающиеся, как правило, в первом десятилетии жизни ограничиваются верхними и нижними дыхательными путями

Слайд 68Характерными клиническими проявлениями являются бронхоэктазы, эмфизема, панбронхиолиты, бронхиальная обструкция, носовые полипы

и синуситы

Слайд 69СГЛ I типа также представляет собой гетерогенную группу заболеваний, обусловленных мутациями

в трех тандемно расположенных в области 6p21.32 генах –

TAP1, TAP2 и TAPAB

Слайд 70Продуктами этих генов являются АТФ-связывающие транспортные белки, участвующие в транслокации необходимых

цитоплазматических пептидов к ожидающим их в эндоплазматическом ретикулуме молекулам HLA класса I

Слайд 72Простой вариабельный иммунодефицит (ПВИД) связан с нарушением передачи сигналов от Т-

к В-клеткам. Ведущим проявлением заболевания является гипогаммаглобулинемия

Слайд 73При этом у больных снижена секреция иммуноглобулинов IgG, IgA и в

половине случаев – IgM, а также наблюдаются нарушения дифференцировки В-лимфоцитов, хотя содержание В-клеток может быть в пределах нормы.

У некоторых больных отмечается частичная Т-клеточная дисфункция

Слайд 74Клинически болезнь проявляется частыми бактериальными респираторными и кишечными инфекциями, которые могут

развиваться в любом возрасте

(с пиками встречаемости в первом и третьем десятилетиях жизни).

От 10 до 20% больных имеют семейную историю заболевания

Слайд 75Это гетерогенная группа аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных мутациями в генах сигнальных молекул,

локализованных на поверхности Т- или В-лимфоцитов.

В настоящее время идентифицированы гены, мутации в которых приводят к 8 различным генетическим типам этого заболевания

Слайд 76Это гены поверхностного Т-клеточного рецептора, выполняющего функции индуцибельного ко-стимулятора Т-клеток (ICOS);

специфических

В-клеточных рецепторов,

участвующих в активации В-лимфоцитов (TNFRSF13B и TNFRSF13C);

Слайд 77А также специфических поверхностных В-клеточных антигенов, входящих в состав В-клеточного ко-рецепторного

комплекса, главной функцией которого является понижение порога активации

В-клеточного антигенного рецептора

(CD19; CD20, CD21, CD8), и некоторых других

Слайд 79Хронический гранулематоз (ХГ) обусловлен неспособностью нейтрофилов и моноцитов лизировать поглощённые микроорганизмы

с каталазоположительными свойствами,

т.е. вырабатывающие перекись водорода (золотистый стафилококк, серрации, аспергилус, кандиды),

а также большинство грамотрицательных бактерий

Слайд 80Главная причина дефектной функции фагоцитов заключается в нарушении окислительного метаболизма в

связи с наличием блока в процессах образования супероксиданиона и

перекиси водорода

Слайд 81В основе патогенеза этого генетически гетерогенного заболевания лежат дефекты структурных или

регуляторных субъединиц

белков фагоцитарного НАДФ-оксидазного комплекса (phox), участвующих в образовании бактерицидной перфорации, отсутствие или дефектный

цитохром b558

Слайд 82Эти дефекты приводят к снижению способности мононуклеарных клеток выступать в качестве

антигенпрезентирующих единиц за счет нарушения процессинга и презентации антигена

Слайд 83Заболевание обычно проявляется в первые два года жизни ребенка и у

девочек протекает легче.

Характерным является развитие гнойничковых инфильтратов

в коже и

экзематозного дерматита вокруг рта, носа и ушей

Слайд 85В последующем воспалительные гранулемы и абсцессы возникают в различных органах (чаще

всего в легких), при этом выявляются генерализованная лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия

Слайд 86Появление гранулем связано с неспособностью фагоцитов к разрушению и перевариванию поглощенных

микроорганизмов. Частыми инфекционными осложнениями являются грибковые поражения легких, внутренних органов, кожи, слизистых

Слайд 87Диагноз хронического гранулематоза подтверждается при выявлении низкой активности ферментов гексозомонофосфатного шунта

и дефекта продукции перекисных соединений нейтрофилами

(с помощью теста с нитросиним тетразолием)

Слайд 88Больные постоянно нуждаются в антибактериальной терапии, требующейся даже в периоде ремиссии.

В зависимости от степени восприимчивости к инфекциям и чувствительности инфекционного агента к препаратам, больные получают постоянно либо

(1) триметоприм – сульфаметоксазол,

Слайд 89либо (2) назначается чередование антибиотиков широкого спектра действия (цефалоспоринов, полусинтетических пенициллинов,

оксихинолонов и др.)

в сочетании с антимикотическими препаратами.

При абсцессах легких и других внутренних органов показана интенсивная длительная антибактериальная терапия одновременно несколькими препаратами

Слайд 90В настоящее время идентифицированы 5 генов, мутации в которых приводят к

хроническому гранулематозу.

Самым частым является

Х-сцепленный тип, объясняющий около 60% всех случаев заболевания.

При этом цитохром b-негативном типе мутантным является ген CYBB, кодирующий белок p91-phox

Слайд 91Аутосомно-рецессивный цитохром b-негативный тип составляет не более 3% случаев заболевания. Он

обусловлен мутациями в гене CYBA,

кодирующим белок p22-phox

Слайд 92Остальные аутосомно-рецессивные типы заболевания являются цитохром b-позитивными и могут быть обусловлены

мутациями в генах нейтрофильных цитоплазматических факторов фагоцитарной оксидазы

Слайд 9390% аутосомных форм и около 30% всех случаев заболевания обусловлены мутациями

в гене нейтрофильного цитоплазматического фактора

p47-phox (NCF1),

в остальных случаях –

p67-phox (NCF2) и

p40-phox (NCF4)

Слайд 9497% мутантных аллелей в гене NCF1 представлены одной делецией 2

нуклеотидов – 75GT. Присутствие мажорной мутации в гене NCF1 существенно облегчает молекулярную диагностику данного типа заболевания

Слайд 95Идентифицирован ген при клинически сходном синдроме нейтрофильного иммунодефицита – RAC2. Его

продуктом также является один из белков фагоцитарного NADPH-оксидазного комплекса, взаимодействующий с p67-phox

Слайд 96Инфантильный летальный агранулоцитоз , или болезнь Костмана – заболевание с аутосомно-рецессивным

типом наследования, обусловленное мутациями в гене HAX1, продукт которого, предположительно, вовлечен в ингибирование апоптоза.

В костном мозге больных отсутствуют клетки нейтрофильного ряда более зрелые, чем промиелоциты

Слайд 97 Клинические проявления характеризуются рецидивирующими бактериальными инфекциями кожи в области волосистой

части головы, перианальной области, слизистых оболочек, придаточных пазух носа, лёгких, а также развитием сепсиса и, нередко, остеомиелита

Слайд 98Вместе с тем, у больных отмечается резистентность к вирусным и грибковым

инфекциям.

При лабораторном исследовании количество нейтрофилов в крови менее 300 в 1 мкл при нормальном содержании лейкоцитов и резком моноцитозе с эозинофилией.

Прогноз для жизни неблагоприятный. Больные часто погибают от сепсиса в первые 3 года жизни

Слайд 100В некоторых случаях наследственный иммунодефицит может сочетаться с патологией других систем

Слайд 101Синдром рекуррентных инфекций, обусловленный гиперпродукцией IgE (гипер-IgE-синдром), или синдром Джоба является

первичным иммунодефицитом, проявляющимся хронической экземой, рекуррентными стафилококковыми инфекциями, высоким содержанием сывороточного IgE, лейкоцитозом и эозинофилией

Слайд 102Больные имеют характерные грубые черты лица, аномальный прикус в сочетании с

гиперрастяжимостью кожи.

Этот синдром также представляет собой гетерогенную группу наследственных заболеваний

Слайд 103По аутосомно-рецессивному типу наследуются типы, обусловленные мутациями в двух генах –

DOCK8 и CD40.

Ген DOCK8 активно экспрессируется в моноцитах, а также в

Т- и В-лимфоцитах.

Продуктом гена CD40 является поверхностный антиген, присутствующий во всех зрелых

В-клетках и моноцитах

Слайд 104Аутосомно-доминантный гипер-IgE-синдром, характеризующийся дополнительно комплексом специфических соединительнотканных и скелетных нарушений, обусловлен

мутациями в гене STAT3.

Продуктом этого гена является транскрипционный фактор, активирующийся под действием некоторых интерлейкинов и

факторов роста

Слайд 105При Х-сцепленном лимфопролиферативномй синдроме, или болезни Дункана, наблюдаются тяжелые нарушения регуляции

иммунной системы, часто возникающие после инфицирования, например, вирусом Эпштейна-Барр

Слайд 106У больных, перенёсших инфекционный мононуклеоз, нередко развиваются длительное лихорадочное состояние, лимфаденопатия,

лимфоцитоз в периферической крови, гепато- и спленомегалия, гепатит.

Позднее формируется

В-клеточная лимфома,

чаще в терминальных отделах тонкой кишки, которая и может служить причиной летального исхода

Слайд 107В комплексный фенотип болезни Дункана входят тяжелый или фатальный мононуклеоз, приобретенная

гипогаммаглобулинемия, гемофагоцитарный лимфогистоцитоз, апластическая анемия, лимфоматоидный гранулематоз, злокачественная лимфома

Слайд 108Заболевание обусловлено мутациями в гене SH2D1A, кодирующем белок сигнальной активации лимфоцитов

(SLAM), участвующий в бинаправленной стимуляции Т- и В-клеток.

В активированном состоянии он опосредует экспансию

Т-клеток во время иммунного ответа, индуцирует продукцию гамма-интерферона и изменяет функциональный профиль Т-клеток

Слайд 109Сигнальное SLAM-SLAM-связывание, возникающее при взаимодействии между В-клетками и между В- и

Т-клетками, ускоряет экспансию и дифференцировку В-лимфоцитов

Слайд 110По крайней мере, 6 аллельных Х-сцепленных доминантных иммунодефицитов, которые могут сочетаться

с эктодермальной дисплазией, обусловлены мутациями в гене IKBKG. Гемизиготные мутации у мужчин приводят к эмбриональной летальности, поэтому болеют только гетерозиготные женщины

Слайд 111Продукт гена IKBKG (IKK-гамма), относящийся к консервативному семейству NEMO-киназ, входит в

состав киназного комплекса, принимающего участие в разрушении транскрипционного ядерного фактора NFKB

Слайд 112Этот фактор присутствует во множестве клеток, в которых экспрессируются цитокины, хемокины,

факторы роста, молекулы клеточной адгезии и некоторые белки острой фазы.

NFKB активируется под действием многих стимулов, включая цитокины, свободные радикалы, УФ-облучение, бактериальные или вирусные продуценты

Слайд 113 Несвоевременная активация NFKB ассоциирована с воспалительными процессами при аутоиммунных артритах,

бронхиальной астме, септическом шоке, фиброзе легких, гломерулонефрите, атеросклерозе, СПИДе

Слайд 114С другой стороны, полное или частичное ингибирование NFKB связано с процессами

апоптоза, нарушением дифференцировки иммунных клеток и задержкой клеточного роста

Слайд 115Мутации в гене MYD88 являются причиной развития аутосомно-рецессивного синдрома рекуррентных бактериальных

гнойных инфекций,

включая пневмококковые инвазии

Слайд 116Основной функцией адапторного белка MyD88 является индукция активации транскрипционного фактора NFKB.

В гене MYD88 идентифицированы две мажорные мутации —

E52del и R196C

Слайд 117Мутации в гене STK4 – стресс-индуцируемой серин/треонинкиназы – ответственны за развитие

аутосомно-рецессивного синдрома

Т-клеточного иммунодефицита, сочетающегося с врожденными пороками сердца

Слайд 118У больных наблюдается прогрессирующая потеря Т-клеток, рекуррентные бактериальные, вирусные и грибковые

инфекции, бородавки, абсцессы и аутоиммунные проявления в сочетании с дефектами межпредсердной перегородки

Слайд 119Stk4-киназа активируется в ответ на действие факторов роста, многих химических соединений,

теплового шока, апоптоз-индуцирующих агентов.

Более того, эта киназа осуществляет апоптоз-зависимое фосфорилирование гистонов,

что указывает на возможность ее участия в конденсации хроматина

Слайд 120Не исключено, что эта форма синдромального иммунодефицита обусловлена нарушением регуляции эпигенетических

процессов в ДНК, опосредуемых химическими модификациями гистонов

Слайд 121К эпигенетическим болезням, по-видимому, может быть отнесен аутосомно-рецессивный синдром иммунной недостаточности-центромерной

нестабильности-лицевых аномалий – ICF-синдром, так как он обусловлен мутациями в гене DNMT3B

Слайд 122Продуктом этого гена является метилтрансфераза 3В – фермент, принимающий участие в

одной из главных эпигенетических модификаций генома —

метилировании de novo

Слайд 123ICF-синдром характеризуется заметным иммунодефицитом, часто проявляющимся в виде хронических респираторных и

желудочно-кишечных инфекций,

в сочетании с характерными лицевыми аномалиями, включающими гипертелоризм, эпикант и низкую посадку ушей

Слайд 124Для большинства пациентов продолжительность жизни снижена из-за рецидивирующих бронхиальных и легочных

инфекций