- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Механизм трансплантационного иммунитета. Реакция отторжения трансплантата презентация

Содержание

- 1. Механизм трансплантационного иммунитета. Реакция отторжения трансплантата

- 2. Трансплантация процесс переноса клеток, тканей, органов с

- 3. Аутотрансплантация трансплантация в пределах одного организма. Аутотрансплантаты

- 4. Изотрансплантация трансплантация между генетически идентичными индивидуумами (между однояйцевыми близнецами)

- 5. Аллотрансплантация трансплантация в пределах организмов одного вида. Это пересадка органов от одного человека другому.

- 6. Ксенотрансплантация пересадка органов и тканей в пределах

- 7. Трансплантационные антигены Ткани, которые являются антигенно-идентичными, называются

- 8. Антигены HLA на клетках представлены молекулами

- 9. Трансплантационный иммунитет

- 10. Трансплантационный иммунитет Рассмотрим феноменологию отторжения аллогенных тканей

- 11. При различиях между донором и реципиентом

- 12. Трансплантационная реакция сочетает некоторые черты цитотоксической и

- 13. молекула МНС вместе с другими молекулами аллогенных

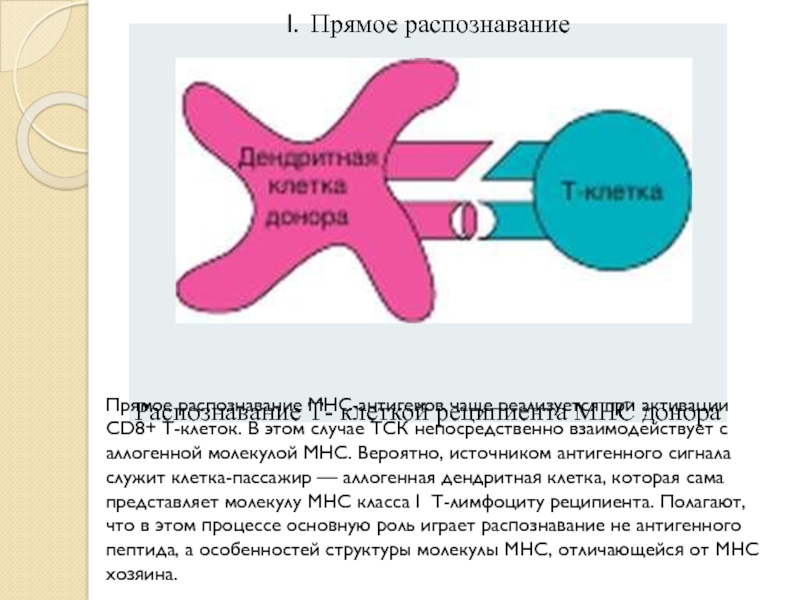

- 14. Прямое распознавание МНС-антигенов чаще реализуется при активации

- 15. Формирующиеся эффекторные Т-клетки обоих типов (Th1-клетки и

- 16. Реакция отторжения складывается из двух составляющих, опосредованных

- 17. Клеточный ответ воспалительного типа опосредованный CD4+

- 18. Клеточные механизмы отторжения трансплантата. Отражены 2

- 19. Механизмы отторжения трансплантата Развитие иммунных реакций,

- 20. Повторная подсадка тканей несущих те же антигены,

- 21. Спасибо за внимание!

Слайд 2Трансплантация

процесс переноса клеток, тканей, органов с одного места на другое или

Слайд 3Аутотрансплантация

трансплантация в пределах одного организма. Аутотрансплантаты в основном используются для замены

Слайд 4Изотрансплантация

трансплантация между генетически идентичными индивидуумами (между однояйцевыми близнецами)

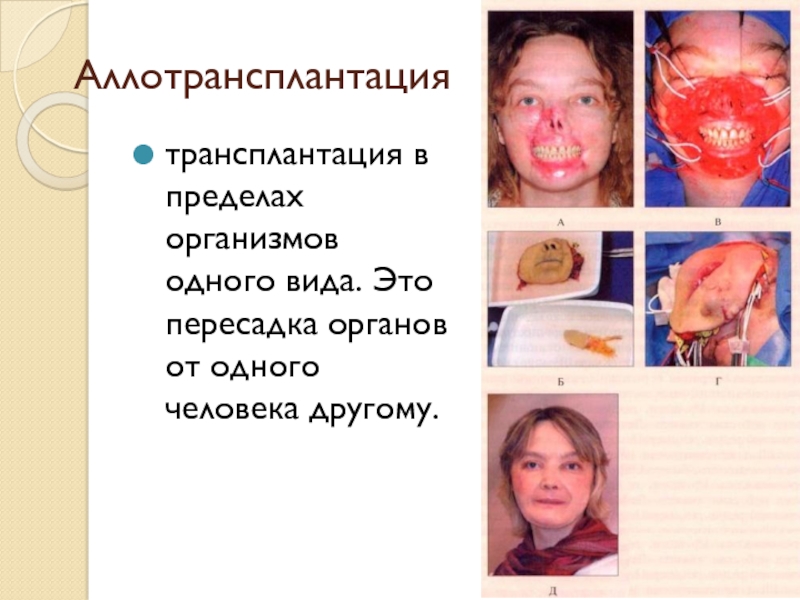

Слайд 5Аллотрансплантация

трансплантация в пределах организмов одного вида. Это пересадка органов от одного

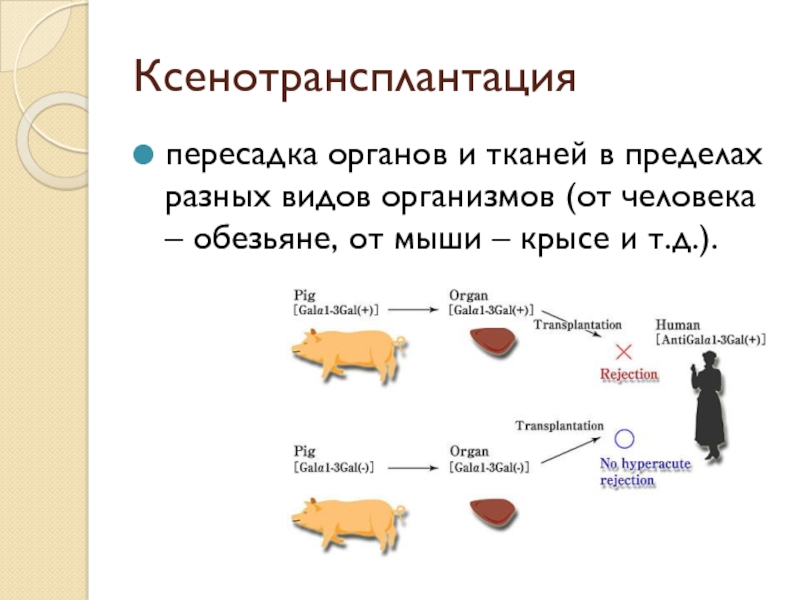

Слайд 6Ксенотрансплантация

пересадка органов и тканей в пределах разных видов организмов (от человека

Слайд 7Трансплантационные антигены

Ткани, которые являются антигенно-идентичными, называются гистосовместимыми, они не индуцируют иммунные

Ткани, которые обладают существенными антигенными различиями, называются гистонесовместимыми. Они генерируют реакции отторжения.

Антигены, определяющие гистосовместимость, закодированы в более чем 40 различных локусах. Локусы, индуцирующие наиболее сильные иммунные реакции, картированы в главном комплексе гистосовместимости (МНС). Эта система у человека получила название HLA-системы (Человеческий лейкоцитарный антиген).

Слайд 8 Антигены HLA на клетках представлены молекулами двух классов.

Антигены HLA-2 класса обнаруживаются на В-лимфоцитах, макрофагах, дендритных клетках, тромбоцитах, активированных Т-лимфоцитах, фибробластах. Антигены HLA 2 класса играют решающую роль в презентации антигена, в кооперации иммунокомпетентных клеток и развитии гуморального иммунного ответа.

Слайд 10Трансплантационный иммунитет

Рассмотрим феноменологию отторжения аллогенных тканей на примере трансплантатов кожи. После

Слайд 11

При различиях между донором и реципиентом по генам МНС отторжение происходит

Слайд 12Трансплантационная реакция

сочетает некоторые черты цитотоксической и воспалительной форм клеточного иммунного ответа.

являются основными эффекторными клетками, ответственными за гибель клеток трансплантата

обеспечивают развитие иммунного воспаления, способствующего гибели пересаженной ткани через нарушение трофики и активацию факторов врожденного иммунитета

CD4+ Т-лимфоцитов

CD8+ Т-лимфоцитов

Т-клетки могут распознавать молекулы МНС с помощью двух разных механизмов — прямого и непрямого.

Слайд 13молекула МНС вместе с другими молекулами аллогенных клеток поступает в дендритные

Клетки трансплантата

и их фрагменты реципиента (эпитоп)

Презентация пептида из молекулы МНС донора дендритной клеткой реципиента Т-клетке реципиента

Процессинг МНС комплекса дендритными клетками реципиента

Слайд 14Прямое распознавание МНС-антигенов чаще реализуется при активации CD8+ Т-клеток. В этом

служит клетка-пассажир — аллогенная дендритная клетка, которая сама представляет молекулу МНС класса I Т-лимфоциту реципиента. Полагают, что в этом процессе основную роль играет распознавание не антигенного пептида, а особенностей структуры молекулы МНС, отличающейся от МНС хозяина.

Слайд 15Формирующиеся эффекторные Т-клетки обоих типов (Th1-клетки и цитототоксические Т-лимфоциты) поступают в

Слайд 16Реакция отторжения

складывается из двух составляющих, опосредованных CD8+ и CD4+ Т-клетками.

С

Слайд 17Клеточный ответ

воспалительного типа

опосредованный CD4+ Т-клетками и макрофагами, создает фон для

Слайд 18 Клеточные механизмы отторжения трансплантата. Отражены 2 основных механизма, обеспечивающие отторжение

Слайд 19Механизмы отторжения трансплантата

Развитие иммунных реакций, приводящих к отторжению трансплантата, включает:

- этап распознавания трансплантата, как антигенно-чужеродной субстанции;

- этап образования и накопления эффекторных цитотоксических клеток и молекул (антител);

- этап разрушения и отторжения трансплантата.

Слайд 20Повторная подсадка тканей

несущих те же антигены, которые присутствовали в первом трансплантате,

В отторжении трансплантата по первичному типу в основном принимают участие механизмы клеточного иммунитета, в отторжении по вторичному типу, наряду с клеточными механизмами, принимают участие антитела.