- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Понятие политических институтов. Агенты политических отношений презентация

Содержание

- 1. Понятие политических институтов. Агенты политических отношений

- 2. Структура презентации 1. Понятие политического института 2.

- 3. 1. Понятие политического института Институт (лат. Institutium

- 4. Общество - это система социальных институтов Как сложного

- 5. Один из главных вопросов политической теории -

- 6. Социологический подход к институтам Наметился в политологии

- 7. Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917) – французский

- 8. Институт в политике Фиксирует реальный статус-кво,

- 9. Э. Дюркгейм считает, что Институты, с

- 10. Французские политологи (М. Прело, Ж. Бюрдо, М.

- 11. Новый институционализм возник в американской политологии в

- 12. Бихевиоралисты и нормативисты контекстуалисты и сторонники 'рационального

- 13. Классики нового институционализма Д. Марч и

- 14. 2. Понятие агента политических отношений 2.1. Классический

- 15. 2.1. Классический подход В европейской политической традиции,

- 16. Институциональный подход, редуцировавший всю политическую жизнь к

- 17. В XIX веке центр тяжести анализа

- 18. В начале XX века эта тенденция

- 19. В рамках бихевиоралистского подхода Исследуется поведении различных

- 20. Политический субъект есть Источник политической активности,

- 21. 2.2. Антиномия субъекта и объекта в политике

- 22. Политологи постструктуралистского и постмодернистского направлений Попытались полностью

- 23. По мнению постмодернистов, Предмет (в классической трактовке

- 24. В работах Пьера Бурдье Вместо терминов 'субъект'

- 25. 3. Акторы политики: основные подходы Кто же

- 26. Теория 'нового институционализма' Политические институты понимаются

- 27. Неформальные институты В политике существуют как официальные

- 28. 3.2.1.Классический марксизм Классы в антагонистическом обществе становятся

- 29. Коррекция В.И.Лениным: «Всем известно, что массы делятся

- 30. 3.2.2. Концепция «групп интересов» Американским политологом и

- 31. 3.3. Личностный подход В качестве 'первичного', исходного

- 32. 4. Виды политических акторов 4.1.Классификация Г.Алмонда и

- 33. 4.1.Классификация Г.Алмонда и Г.Пауэлла Политические агенты выделяются

- 34. Функция артикуляции интересов Реализуется пятью видами агентов:

- 35. 4.2. Классификация Джеймса Розенау Работа 'Турбулентность в

- 36. 4.3. Марксистская классификация Традиционно «первичными» субъектами политики

Слайд 2Структура презентации

1. Понятие политического института

2. Понятие агента (актора) политических отношений

3. Акторы

политики: основные подходы.

4. Виды политических акторов

4. Виды политических акторов

Слайд 31. Понятие политического института

Институт (лат. Institutium – установление, учреждение) – совокупность

фундаментальных форм или структур общественной организации, установленных законом или обычаями конкретного человеческого сообщества

Социальный институт – исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей.

Социальный институт – исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей.

Слайд 4Общество - это система социальных институтов

Как сложного комплекса экономических, политических, правовых, моральных

и др. отношений.

Основные социальные институты: собственность, семья, государство, наука, СМИ, образование и т.д.

Институционализация – 1) учреждение каких-либо новых общественных институтов

2) правовое и организационное закрепление тех или иных социальных отношений.

Термин используют обычно в политическом плане.

Основные социальные институты: собственность, семья, государство, наука, СМИ, образование и т.д.

Институционализация – 1) учреждение каких-либо новых общественных институтов

2) правовое и организационное закрепление тех или иных социальных отношений.

Термин используют обычно в политическом плане.

Слайд 5Один из главных вопросов политической теории -

Какие политические институты способны содействовать

совершенствованию общества и человека.?

Центральными объектами осмысления были:

Государство

Конституция

Правительство

Центральными объектами осмысления были:

Государство

Конституция

Правительство

Слайд 6Социологический подход к институтам

Наметился в политологии и социологии начиная с классических

работ Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера.

По взглядам Дюркгейма, институты, с одной стороны, представляют собой некое идеальное образование в виде обычаев и верований, а с другой –

такие обычаи и стереотипы материализуются в деятельности социальных организаций различных времен и народов.

По взглядам Дюркгейма, институты, с одной стороны, представляют собой некое идеальное образование в виде обычаев и верований, а с другой –

такие обычаи и стереотипы материализуются в деятельности социальных организаций различных времен и народов.

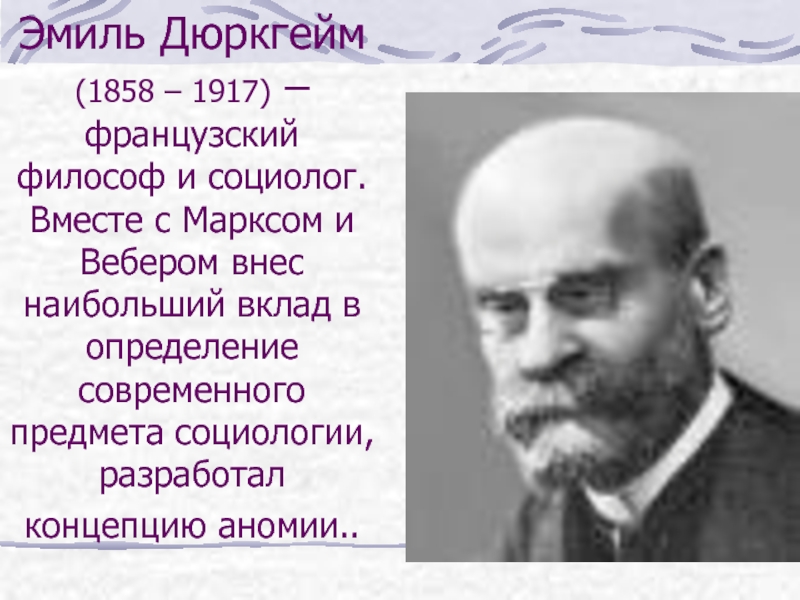

Слайд 7Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917) – французский философ и социолог. Вместе

с Марксом и Вебером внес наибольший вклад в определение современного предмета социологии, разработал концепцию аномии..

Слайд 8Институт в политике

Фиксирует реальный статус-кво, сложившийся во властвовании и политических

отношениях между личностью, социальными группами и обществом в целом.

М. Вебер: государство, как рафинированный пример института,

составляет сообщество людей, поведение которых основывается на рациональных установлениях (нормах конституции, законах и т. д.).

М. Вебер: государство, как рафинированный пример института,

составляет сообщество людей, поведение которых основывается на рациональных установлениях (нормах конституции, законах и т. д.).

Слайд 9Э. Дюркгейм считает, что

Институты, с одной стороны, представляют собой некие

идеальные образования в виде обычаев и верований, а с другой –

эти обычаи и стереотипы, в свою очередь, материализуются в практической деятельности социальных организаций различных времен и народов.

эти обычаи и стереотипы, в свою очередь, материализуются в практической деятельности социальных организаций различных времен и народов.

Слайд 10Французские политологи (М. Прело, Ж. Бюрдо, М. Дюверже)

выделяют два основных компонента,

входящих в содержание политического института:

1. Идеальную модель самой системы отношений

2. Собственно организационные структуры, воспроизводящиеся в коллективной политической практике в соответствии со стереотипами и матрицами модельной структуры.

1. Идеальную модель самой системы отношений

2. Собственно организационные структуры, воспроизводящиеся в коллективной политической практике в соответствии со стереотипами и матрицами модельной структуры.

Слайд 11Новый институционализм

возник в американской политологии в 1970-е годы во многом как

реакция на господство

редукционистских подходов (бихевиорализм), сводящих политику к индивидуально-групповому поведению,

контекстуалистских подходов (структурный функционализм), относящих политическую жизнь к взаимореагированию политической системы с окружающей - социальной средой и т.д.

редукционистских подходов (бихевиорализм), сводящих политику к индивидуально-групповому поведению,

контекстуалистских подходов (структурный функционализм), относящих политическую жизнь к взаимореагированию политической системы с окружающей - социальной средой и т.д.

Слайд 12Бихевиоралисты и нормативисты

контекстуалисты и сторонники 'рационального выбора' нередко забывали,

что политические

институты представляют собой сложнейшие организации и ансамбли отношений между отдельными людьми,

качественно не сводимые ни к абстрактным макросистемам,

ни к микроповедению индивидов и групп,

а занимающие как бы срединное положение между ними

качественно не сводимые ни к абстрактным макросистемам,

ни к микроповедению индивидов и групп,

а занимающие как бы срединное положение между ними

Слайд 13Классики нового институционализма

Д. Марч и Д. Олсен в работе «Вновь

открывая институты' (1989) пишут, что

хотя «концепция институтов никогда не исчезала из теоретической политологии,

в последние года произошло все же мощное ее вытеснение неинституциональными теориями политической жизни» Специфика США

хотя «концепция институтов никогда не исчезала из теоретической политологии,

в последние года произошло все же мощное ее вытеснение неинституциональными теориями политической жизни» Специфика США

Слайд 142. Понятие агента политических отношений

2.1. Классический подход

2.2. Антиномия субъекта и объекта

в политике

Слайд 152.1. Классический подход

В европейской политической традиции, начиная с Платона и Аристотеля,

постоянно анализируется вопрос о том,

Кто же выступает в качестве активных сил в политической борьбе.

Так, Аристотель пишет о 'государственном муже' и 'политическом человеке‘.

Кто же выступает в качестве активных сил в политической борьбе.

Так, Аристотель пишет о 'государственном муже' и 'политическом человеке‘.

Слайд 16Институциональный подход,

редуцировавший всю политическую жизнь к деятельности государства и его отдельных

институтов, а также, в соответствии с таким взглядом, -

к поведению 'государственных мужей', управляющих подданными государства,

господствовал еще долго в политической науке

к поведению 'государственных мужей', управляющих подданными государства,

господствовал еще долго в политической науке

Слайд 17В XIX веке центр тяжести анализа

Политических отношений, субъектов и объектов

начинает смещаться с государственных 'институтов' и 'мужей' (Г. В. Ф. Гегель)

на 'классы' (К. Маркс),

'расы', 'нации' и 'народы' (Л. Гумплович, Ф. Оппенгеймер).

на 'классы' (К. Маркс),

'расы', 'нации' и 'народы' (Л. Гумплович, Ф. Оппенгеймер).

Слайд 18В начале XX века эта тенденция

приводит к кризису и упадку

институционального подхода, а также

концепции приоритетного значения в политике народов и классов,

Политические явления рассматриваются в это время с точки зрения участия в них групп и элит.

Разрабатываются концепции 'групп интересов' (А. Бентли) и 'правящих элит' (В. Парето).

концепции приоритетного значения в политике народов и классов,

Политические явления рассматриваются в это время с точки зрения участия в них групп и элит.

Разрабатываются концепции 'групп интересов' (А. Бентли) и 'правящих элит' (В. Парето).

Слайд 19В рамках бихевиоралистского подхода

Исследуется поведении различных политических акторов:

партий и профсоюзов,

групп давления и профессиональной бюрократии, политических лидеров и рядовых избирателей

Ставится вопрос об относительности в принципе самого различения субъекта и объекта в политике.

Ставится вопрос об относительности в принципе самого различения субъекта и объекта в политике.

Слайд 20Политический субъект есть

Источник политической активности, направленной в определенном отношении или

ситуации на те или иные политические объекты,

являющийся при этом носителем предметно-практической деятельности,

тогда как политический объект, соответственно, 'противостоит' субъекту,

представляя собой ту часть объективной реальности, фрагмент политического мира, который взаимодействует с субъектом.

являющийся при этом носителем предметно-практической деятельности,

тогда как политический объект, соответственно, 'противостоит' субъекту,

представляя собой ту часть объективной реальности, фрагмент политического мира, который взаимодействует с субъектом.

Слайд 212.2. Антиномия субъекта и объекта в политике

В 50-60-е годы XX века

многие западные политологи практически отходят от употребления самой оппозиции 'субъекта - объекта' в политике,

заменяя ее понятием 'политического актора' (actor, acteur) как активного участника политической жизни или

особого рода игрока в азартной игре, называемой политикой.

заменяя ее понятием 'политического актора' (actor, acteur) как активного участника политической жизни или

особого рода игрока в азартной игре, называемой политикой.

Слайд 22Политологи постструктуралистского и постмодернистского направлений

Попытались полностью преодолеть антиномию субъект-объектного взаимоотношения в

анализе политики.

Постмодернизм обрушился на 'классическое' понимание политики, предлагающее существование активного начала, политического субъекта (личности, группы или института),

Как это было в гегельянстве и в марксизме, в структурализме или бихевиорализме

Постмодернизм обрушился на 'классическое' понимание политики, предлагающее существование активного начала, политического субъекта (личности, группы или института),

Как это было в гегельянстве и в марксизме, в структурализме или бихевиорализме

Слайд 23По мнению постмодернистов,

Предмет (в классической трактовке - 'объект') политического воздействия

'противится' и

'мстит' преобразователю - 'субъекту' - за вычленение его из общего политического порядка,

что приводит к необходимости вообще отказаться от классической парадигмальной оппозиции человека и мира.

что приводит к необходимости вообще отказаться от классической парадигмальной оппозиции человека и мира.

Слайд 24В работах Пьера Бурдье

Вместо терминов 'субъект' и 'объект' используются понятия 'агент',

его 'позиция' и 'диспозиция'.

'Агент' - это носитель политических отношений, актуализируемый в многомерном пространстве 'политического поля',

которое выступает в виде совокупности действующих в нем сил и контролируемых ими видов ресурсов ('капиталов'): экономических, социальных, символических, культурных и т.д.

'Агент' - это носитель политических отношений, актуализируемый в многомерном пространстве 'политического поля',

которое выступает в виде совокупности действующих в нем сил и контролируемых ими видов ресурсов ('капиталов'): экономических, социальных, символических, культурных и т.д.

Слайд 253. Акторы политики: основные подходы

Кто же являются сегодня значимыми акторами, выполняя

роль субъектов и объектов политики?

Для ответ есть три подхода:

3.1. Организационно-институциональный и

3.2. Социально-редуктивный

3.3. Личностный

Для ответ есть три подхода:

3.1. Организационно-институциональный и

3.2. Социально-редуктивный

3.3. Личностный

Слайд 26Теория 'нового институционализма'

Политические институты понимаются не только как официальные учреждения

и формальные правила, а и как

некие организационные модели отношений между социальными субъектами и объектами по поводу власти, включающие в себя

неформальные нормы и процедуры,

связанные с самим формированием и активностью этих политических организаций.

некие организационные модели отношений между социальными субъектами и объектами по поводу власти, включающие в себя

неформальные нормы и процедуры,

связанные с самим формированием и активностью этих политических организаций.

Слайд 27Неформальные институты

В политике существуют как официальные и формальные учреждения, так и

неофициальные организованные структуры, неформальные институты.

Они существуют всегда, но в условиях слабого государства могут оказываться важнее формальных.

Массонская ложа «П2» в Италии, семибанкирщина в России.

Институт блата, кумовства, коррупционные схемы

СССР как сочетание тех и иных институтов.

Они существуют всегда, но в условиях слабого государства могут оказываться важнее формальных.

Массонская ложа «П2» в Италии, семибанкирщина в России.

Институт блата, кумовства, коррупционные схемы

СССР как сочетание тех и иных институтов.

Слайд 283.2.1.Классический марксизм

Классы в антагонистическом обществе становятся как бы 'первичными' субъектами политики,

и, соответственно,

политические отношения являются, прежде всего, 'продуктом' отношений между классами.

Государство выступает в качестве политической организации, инструментального аппарата насилия господствующего класса,

Партии представляют собой политический авангард, наиболее сознательную и организованную часть того или иного класса.

политические отношения являются, прежде всего, 'продуктом' отношений между классами.

Государство выступает в качестве политической организации, инструментального аппарата насилия господствующего класса,

Партии представляют собой политический авангард, наиболее сознательную и организованную часть того или иного класса.

Слайд 29Коррекция В.И.Лениным:

«Всем известно, что массы делятся на классы,...

что классами руководят

обычно и в большинстве случаев, по крайней мере в современных цивилизованных странах, политические партии,

что политические партии управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц,

называемых вождями»

«Детская болезнь левизны в коммунизме»

что политические партии управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц,

называемых вождями»

«Детская болезнь левизны в коммунизме»

Слайд 303.2.2. Концепция «групп интересов»

Американским политологом и социологом А. Бентли, работа «Процесс

управления» (1908).

критикует классовую теорию К. Маркса за использование для анализа политических отношений классов,

как слишком больших и стабильных коллективов, которые обладают 'множественными интересами' и поэтому

непригодных для изучения быстро изменяющейся динамики политических ситуаций

критикует классовую теорию К. Маркса за использование для анализа политических отношений классов,

как слишком больших и стабильных коллективов, которые обладают 'множественными интересами' и поэтому

непригодных для изучения быстро изменяющейся динамики политических ситуаций

Слайд 313.3. Личностный подход

В качестве 'первичного', исходного субъекта политики выделяют просто личность,

или индивида, в отношении к которому групповая идентификация занимает лишь производное место.

Отражен как в бихевиоралистской концепции политического поведения, так и в теории 'рационального выбора'.

Г. Лассуэлл дал следующее положение, характеризующее основного и исходного субъекта политической активности:

«Человек добивается достижения определенных ценностей через посредство институтов в отношении определенных ресурсов»

Отражен как в бихевиоралистской концепции политического поведения, так и в теории 'рационального выбора'.

Г. Лассуэлл дал следующее положение, характеризующее основного и исходного субъекта политической активности:

«Человек добивается достижения определенных ценностей через посредство институтов в отношении определенных ресурсов»

Слайд 324. Виды политических акторов

4.1.Классификация Г.Алмонда и Г.Пауэлла

4.2. Классификация Джеймса Розенау

4.3.

Марксистская классификация

Слайд 334.1.Классификация Г.Алмонда и Г.Пауэлла

Политические агенты выделяются в соответствии с выполняемыми ими

функциями в политической системе

Так, за реализацию функции агрегации интересов отвечают политические партии,

За «принятие правил игры» - в основном парламенты

За «исполнение правил» - администрации

Так, за реализацию функции агрегации интересов отвечают политические партии,

За «принятие правил игры» - в основном парламенты

За «исполнение правил» - администрации

Слайд 34Функция артикуляции интересов

Реализуется пятью видами агентов:

4.1.1. Аномические группы

4.1.2. Неассоциативные группы

4.1.3. Ассоциативные

группы

4.1.4. Институциональные группы

4.1.5. Индивидуальные акторы

4.1.4. Институциональные группы

4.1.5. Индивидуальные акторы

Слайд 354.2. Классификация Джеймса Розенау

Работа 'Турбулентность в мировой политике' (1990):

Он отличает микроакторов

политики, которыми являются индивиды, от

акторов макрополитического уровня, к которым он относит большие 'общности' людей (collectivities), например, составляющие их 'подгруппы' (subgroups).

акторов макрополитического уровня, к которым он относит большие 'общности' людей (collectivities), например, составляющие их 'подгруппы' (subgroups).

Слайд 364.3. Марксистская классификация

Традиционно «первичными» субъектами политики выступали классы, социальные группы, тогда

как производными, 'вторичными', в силу марксистской традиции, являлись

Политические институты, выражающие социально-классовые интересы и являющиеся объектами классового воздействия

Политические институты, выражающие социально-классовые интересы и являющиеся объектами классового воздействия