060201.65 Стоматология

Садон Елена Владимировна

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Психические процессы и состояния. (Лекция 2) презентация

Содержание

- 1. Психические процессы и состояния. (Лекция 2)

- 2. Тема 2. Психические процессы и состояния Познавательные

- 3. После изучения темы студент должен: Знать основы

- 4. Психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, мышление,

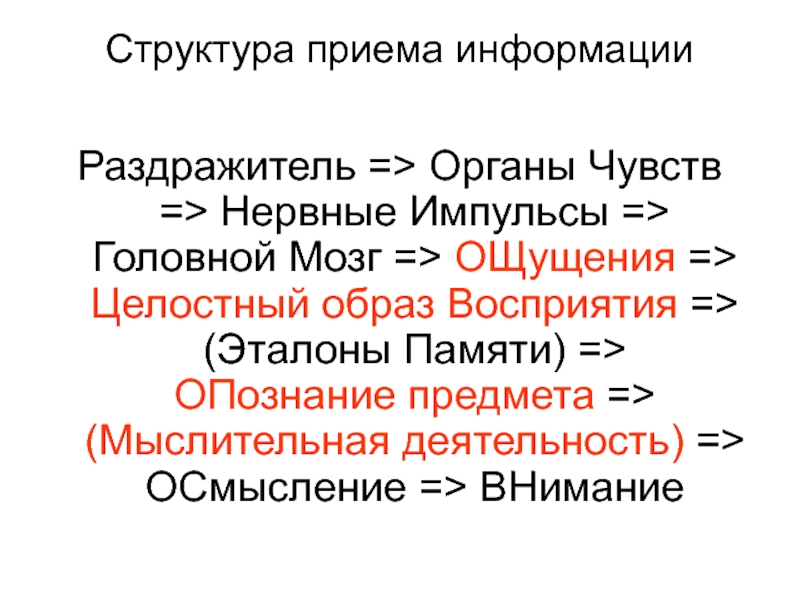

- 5. Структура приема информации Раздражитель => Органы Чувств

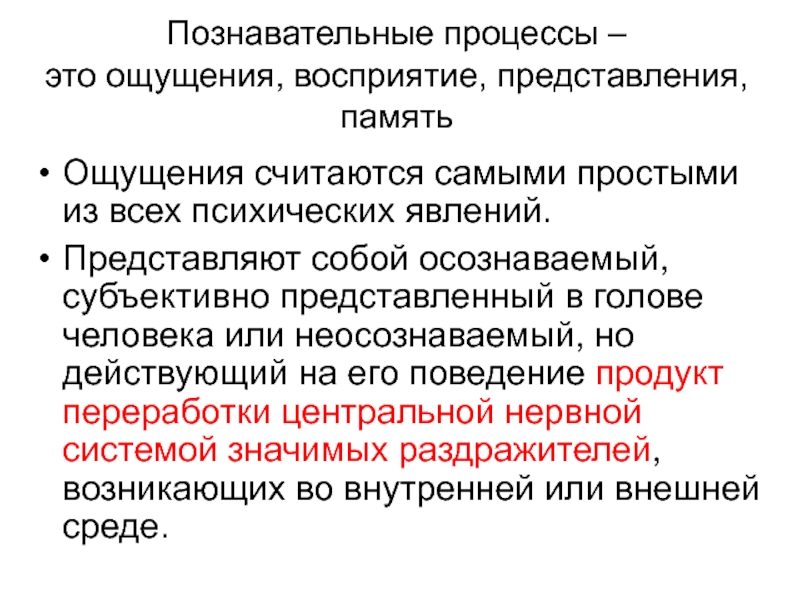

- 6. Познавательные процессы – это ощущения, восприятие,

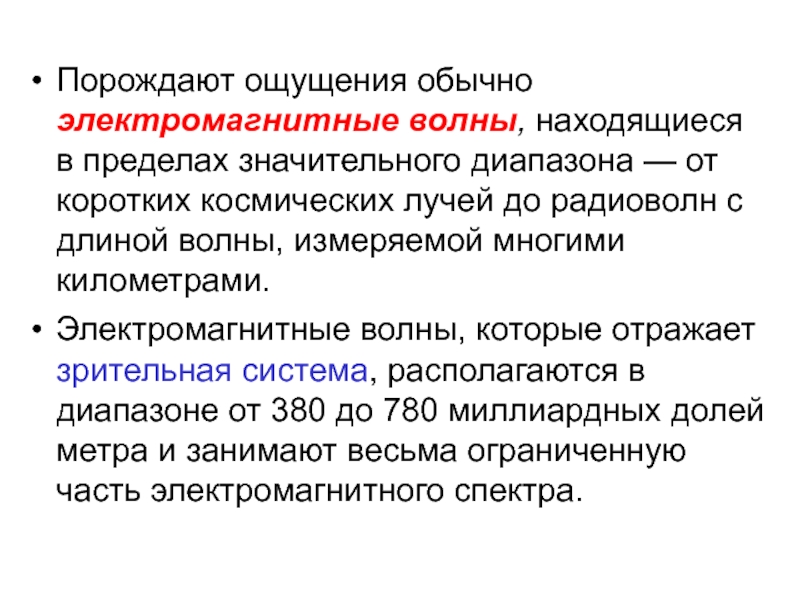

- 7. Порождают ощущения обычно электромагнитные волны, находящиеся в

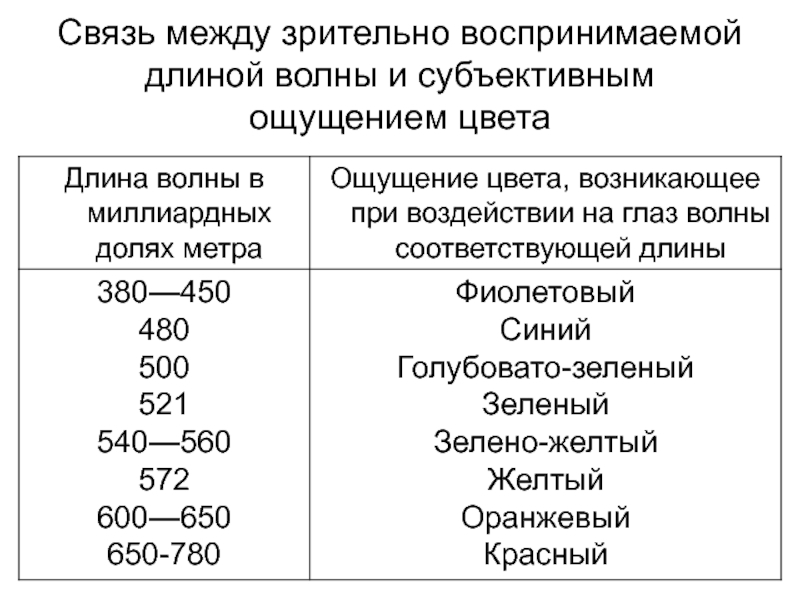

- 8. Связь между зрительно воспринимаемой длиной волны и субъективным ощущением цвета

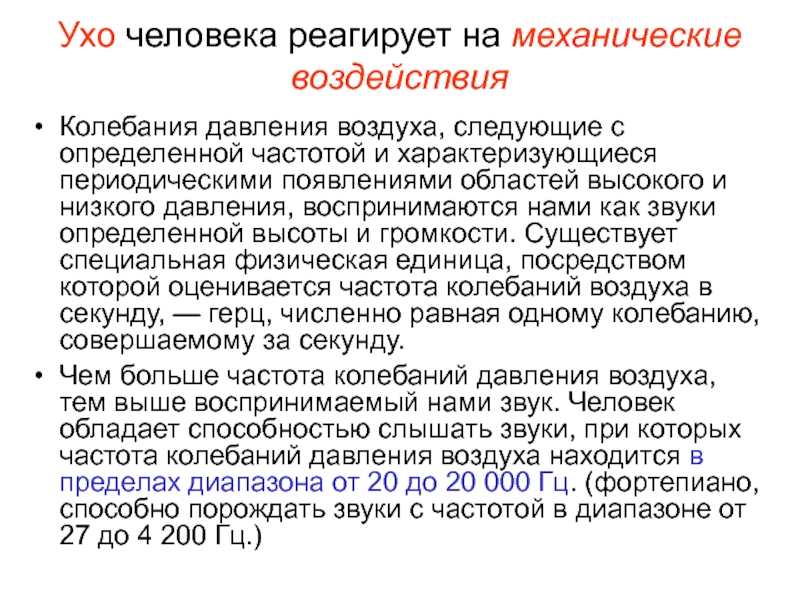

- 9. Ухо человека реагирует на механические воздействия Колебания

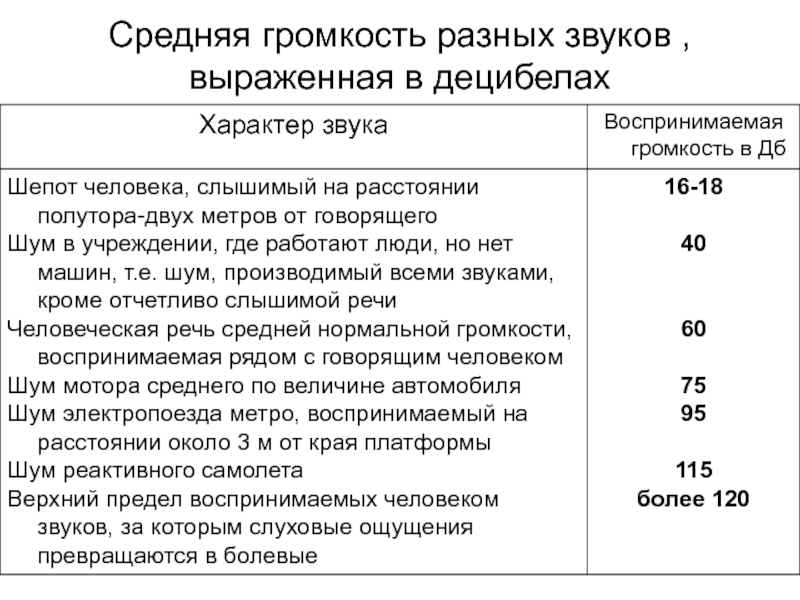

- 10. Средняя громкость разных звуков , выраженная в децибелах

- 11. Обоняние Вид чувствительности, порождающий специфические ощущения запаха.

- 12. Следующий вид ощущений — вкусовые Сладкое, соленое,

- 13. Кожная чувствительность, или осязание Наиболее широко представленный

- 14. Не все ощущения являются осознаваемыми Ощущения, идущие,

- 15. Измерение и изменение ощущений Кроме качественных

- 16. Средние значения абсолютных порогов возникновения ощущений для разных органов чувств человека

- 17. Психометрическая кривая

- 18. Изменение силы ощущения пропорционально десятичному логарифму изменения

- 19. Выводы Ощущения меняются непропорционально силе физических стимулов,

- 20. Восприятие, его виды и свойства Ощущения

- 21. Основные свойства образа, складывающиеся в процессе

- 22. Основные свойства образа, складывающиеся в процессе и

- 23. Анализ записей движений глаз, проведенный А.Л. Ярбусом

- 24. В восприятии формы предметов принимают участие три

- 25. Восприятие величины В восприятии величины предметов принимают

- 26. Восприятие и оценка движения Основаны на последовательном

- 27. Восприятие человеком времени Связывают с так называемыми

- 28. Законы восприятия Первый (основной) закон восприятия

- 29. Восприятие надо рассматривать как интеллектуальный процесс Последовательность

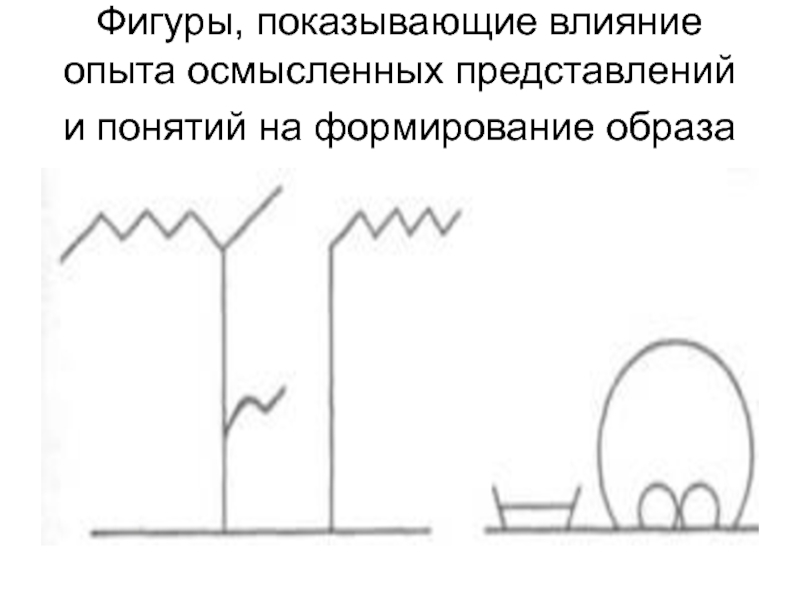

- 30. Фигуры, показывающие влияние опыта осмысленных представлений и понятий на формирование образа

- 31. Мышление Процесс познавательной деятельности человека, представляющий

- 32. Наглядно-действенное мышление Вид мышления, опирающийся на непосредственное

- 33. Наглядно-образное мышление Человек представляет себе ситуацию, представляет

- 34. Словесно-логическое мышление Словесно-логическое мышление –

- 35. Классификация мышления По степени развернутости мышление делят

- 36. Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

- 37. Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

- 38. Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

- 39. Мыслительные операции Процесс мышления осуществляется при помощи

- 40. Мыслительные операции: анализ, сравнение и синтез

- 41. Мыслительные операции Абстракция (или абстрагирование) – мысленное отвлечение

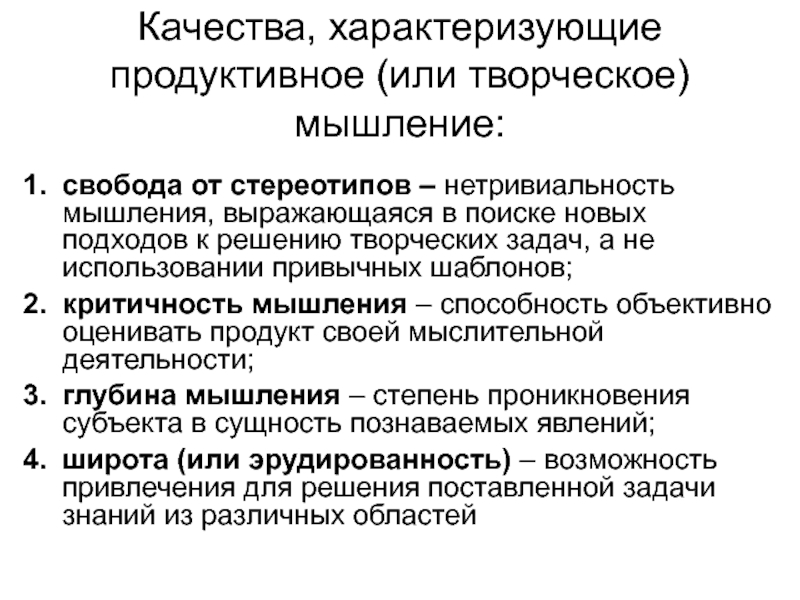

- 42. Качества, характеризующие продуктивное (или творческое) мышление: свобода

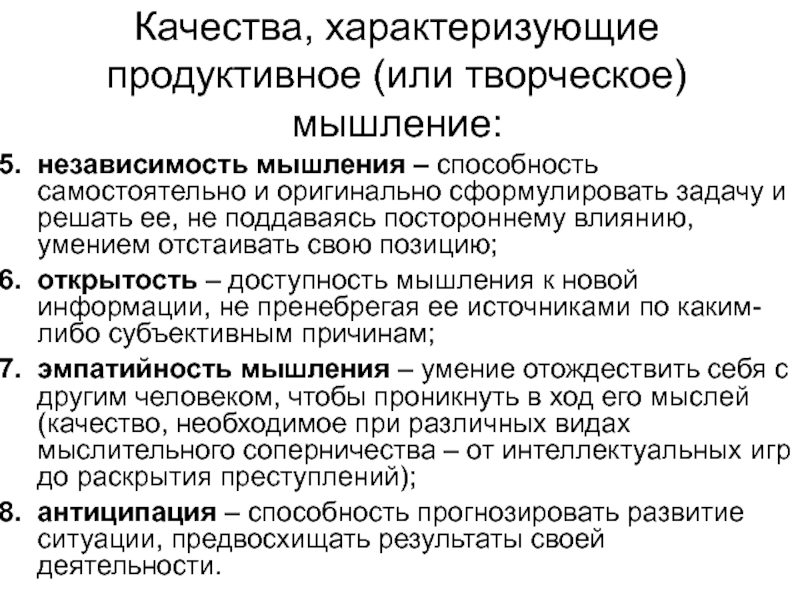

- 43. Качества, характеризующие продуктивное (или творческое) мышление: независимость

- 44. Четыре стадии творческого мышления подготовка,

- 45. Стадия подготовки и созревания Стадия подготовки

- 46. Стадии вдохновения и проверки истинности Стадия вдохновения

- 47. Речь и речевая деятельность Сознание

- 48. Структура речевой деятельности Структура речевой деятельности совпадает

- 49. Инструмент речевой деятельности Речь непосредственно связана с

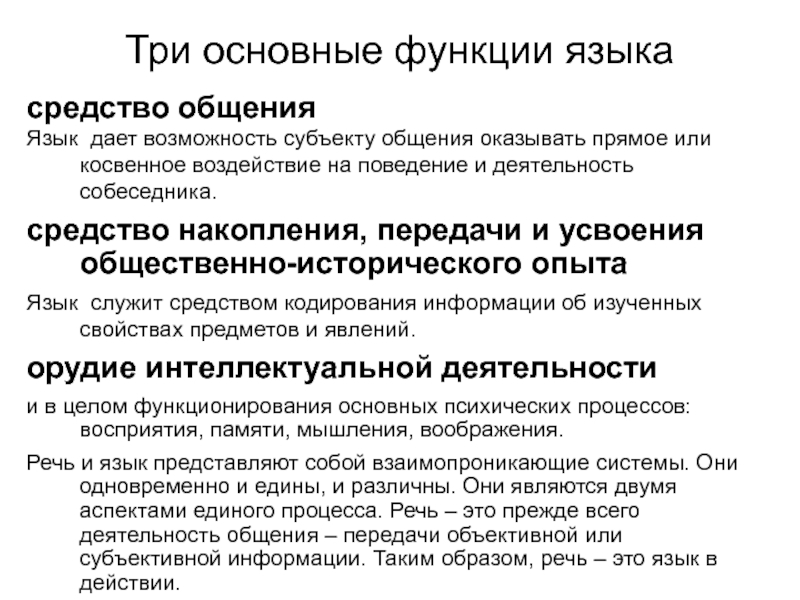

- 50. Три основные функции языка средство общения

- 51. Особенность анатомо-физиологической основы языка и речи Речь

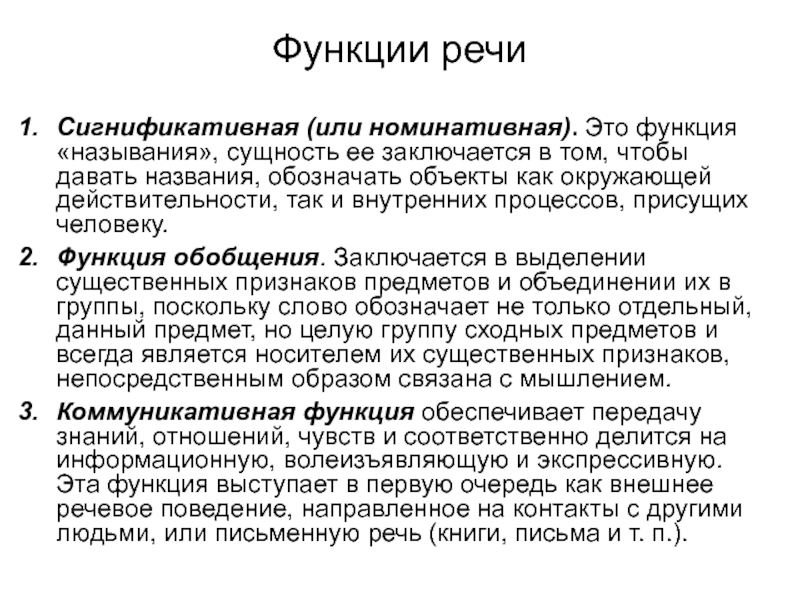

- 52. Функции речи Сигнификативная (или номинативная). Это

- 53. Развитие речи имеет две основные стадии

- 54. Виды речи и их отличительные особенности

- 55. Общее представление о внимании Направленность и

- 56. Основные виды внимания В зависимости от

- 57. Основные свойства внимания сосредоточенность, устойчивость,

- 58. Общая характеристика памяти Процессы запоминания, сохранения

- 59. Теории памяти Единой законченной теории памяти

- 60. Психологические теории памяти Основные направления: ассоциативное:

- 61. Процессы памяти В качестве основания для выделения

- 62. Характеристика процессов памяти Запоминание можно определить как

- 63. Характеристика процессов памяти Сохранение информации не является

- 64. Характеристика процессов памяти Воспроизведение — процесс извлечения

- 65. Характеристика процессов памяти Забывание — процесс, необходимый

- 66. Виды и особенности памяти Виды памяти:

- 67. Законы памяти Закон осмысления: чем глубже

- 68. Законы памяти. Закон установки может быть

- 69. Законы памяти. Закон усиления первоначального впечатления: чем

- 70. Законы памяти. Закон контекста: информация легче запоминается

- 71. Законы памяти. Закон оптимальной длины запоминаемого ряда:

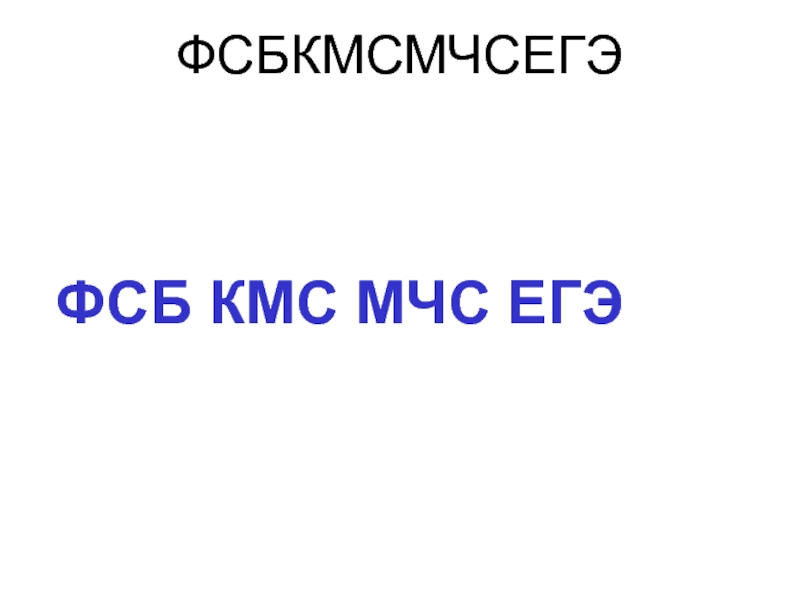

- 72. ФСБКМСМЧСЕГЭ ФСБ КМС МЧС ЕГЭ

- 73. Законы памяти. Закон края: лучше запоминается то,

- 74. Законы памяти. Психолог Г. Эббингауз установил, что

- 75. Вопросы для обсуждения на семинаре 1. Понятие

- 76. Вопросы для обсуждения на семинаре 2. Изменение

- 77. Вопросы для обсуждения на семинаре 3. Восприятие,

- 78. Вопросы для обсуждения на семинаре 4. Мышление

- 79. Вопросы для обсуждения на семинаре 5. Память

- 80. Вопросы для обсуждения на семинаре 6. Внимание

- 81. Вопросы для обсуждения на семинаре 7. Психология

- 82. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ

- 83. Основные свойства внимания Сосредоточенность внимания — удержание

- 84. Основные свойства внимания Объем внимания определяется количеством

- 85. Основные свойства внимания Переключаемость внимания — способность

- 86. Психологические теории внимания Моторная теория Т.

- 87. Теории памяти Физическая теория памяти: нервный

- 88. Теории памяти Биохимическая теория памяти: гипотеза о

- 89. Классифицикация прижизненной памяти По наличию целевой установки

- 90. Классифицикация прижизненной памяти В зависимости от установки

- 91. Мнемотехнические приемы для лучшего запоминания Суть

- 92. Приемы для лучшего запоминания Метод связок. Он

Слайд 1Психология, педагогика

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации

Слайд 2Тема 2. Психические процессы и состояния

Познавательные психические процессы: ощущения, восприятие, представление,

воображение, внимание, память. Общая характеристика высших познавательных процессов: сущность, функции, значение.

Психология эмоциональных состояний: базовые эмоции, настроения, чувства, высшие эмоции. Экстремальные эмоциональные состояния: страсть, фрустрация, аффект, агрессия

Психология эмоциональных состояний: базовые эмоции, настроения, чувства, высшие эмоции. Экстремальные эмоциональные состояния: страсть, фрустрация, аффект, агрессия

Слайд 3После изучения темы студент должен:

Знать основы знаний о психических процессах (определения,

классификации, свойства, функции).

Сформировать представления о дифференциальных различиях окружающих людей, о многообразии проявлений психических функций и эмоций на уровне отношений, деятельности, поведения.

Осознать проблему саморазвития, психогигиены и профилактики сохранения психической активности, способов совершенствования познавательной сферы личности в профессиональном обучение и деятельности.

Развивать способность оперировать приобретенными знаниями о природе психических процессов, состояний и поведения человека, аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Развивать навыки психологической устойчивости и терпимости к окружению на основе понимания особенностей их психосферы (ВПФ).

Сформировать представления о дифференциальных различиях окружающих людей, о многообразии проявлений психических функций и эмоций на уровне отношений, деятельности, поведения.

Осознать проблему саморазвития, психогигиены и профилактики сохранения психической активности, способов совершенствования познавательной сферы личности в профессиональном обучение и деятельности.

Развивать способность оперировать приобретенными знаниями о природе психических процессов, состояний и поведения человека, аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Развивать навыки психологической устойчивости и терпимости к окружению на основе понимания особенностей их психосферы (ВПФ).

Слайд 4Психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, представление, воображение, речь.

Общая характеристика

познавательной сферы человека. Чувственный уровень специфических познавательных процессов.

Понятие ощущения. Ощущение как рефлекс. Органы чувств и их значение. Строение анализатора. Критерии классификации ощущений. Абсолютный и разностный пороги и методы их измерения. Адаптация, синестезия, сенсибилизация. Отличие ощущения и восприятия.

Основные феномены и свойства восприятия (предметность, целостность, константность и др.). Виды восприятия: восприятие формы, пространства, движения, времени. Иллюзии восприятия и причины их возникновения.

Рациональный уровень специфических познавательных процессов. Общая характеристика мышления. Виды мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

Виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, продуктивное и репродуктивное, логическое и интуитивное, теоретическое и практическое). Особенности творческого мышления. Развитие мышления в онтогенезе. Мыслительные операции. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и ее использование в психолого-педагогической практике. Виды и функции речи. Роль речи в становлении познавательных процессов.

Понятие ощущения. Ощущение как рефлекс. Органы чувств и их значение. Строение анализатора. Критерии классификации ощущений. Абсолютный и разностный пороги и методы их измерения. Адаптация, синестезия, сенсибилизация. Отличие ощущения и восприятия.

Основные феномены и свойства восприятия (предметность, целостность, константность и др.). Виды восприятия: восприятие формы, пространства, движения, времени. Иллюзии восприятия и причины их возникновения.

Рациональный уровень специфических познавательных процессов. Общая характеристика мышления. Виды мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

Виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, продуктивное и репродуктивное, логическое и интуитивное, теоретическое и практическое). Особенности творческого мышления. Развитие мышления в онтогенезе. Мыслительные операции. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и ее использование в психолого-педагогической практике. Виды и функции речи. Роль речи в становлении познавательных процессов.

Слайд 5Структура приема информации

Раздражитель => Органы Чувств => Нервные Импульсы => Головной

Мозг => ОЩущения => Целостный образ Восприятия => (Эталоны Памяти) => ОПознание предмета => (Мыслительная деятельность) => ОСмысление => ВНимание

Слайд 6Познавательные процессы –

это ощущения, восприятие, представления, память

Ощущения считаются самыми простыми

из всех психических явлений.

Представляют собой осознаваемый, субъективно представленный в голове человека или неосознаваемый, но действующий на его поведение продукт переработки центральной нервной системой значимых раздражителей, возникающих во внутренней или внешней среде.

Представляют собой осознаваемый, субъективно представленный в голове человека или неосознаваемый, но действующий на его поведение продукт переработки центральной нервной системой значимых раздражителей, возникающих во внутренней или внешней среде.

Слайд 7Порождают ощущения обычно электромагнитные волны, находящиеся в пределах значительного диапазона —

от коротких космических лучей до радиоволн с длиной волны, измеряемой многими километрами.

Электромагнитные волны, которые отражает зрительная система, располагаются в диапазоне от 380 до 780 миллиардных долей метра и занимают весьма ограниченную часть электромагнитного спектра.

Электромагнитные волны, которые отражает зрительная система, располагаются в диапазоне от 380 до 780 миллиардных долей метра и занимают весьма ограниченную часть электромагнитного спектра.

Слайд 9Ухо человека реагирует на механические воздействия

Колебания давления воздуха, следующие с определенной

частотой и характеризующиеся периодическими появлениями областей высокого и низкого давления, воспринимаются нами как звуки определенной высоты и громкости. Существует специальная физическая единица, посредством которой оценивается частота колебаний воздуха в секунду, — герц, численно равная одному колебанию, совершаемому за секунду.

Чем больше частота колебаний давления воздуха, тем выше воспринимаемый нами звук. Человек обладает способностью слышать звуки, при которых частота колебаний давления воздуха находится в пределах диапазона от 20 до 20 000 Гц. (фортепиано, способно порождать звуки с частотой в диапазоне от 27 до 4 200 Гц.)

Чем больше частота колебаний давления воздуха, тем выше воспринимаемый нами звук. Человек обладает способностью слышать звуки, при которых частота колебаний давления воздуха находится в пределах диапазона от 20 до 20 000 Гц. (фортепиано, способно порождать звуки с частотой в диапазоне от 27 до 4 200 Гц.)

Слайд 11Обоняние

Вид чувствительности, порождающий специфические ощущения запаха. Это одно из наиболее древних,

простых, но жизненно важных ощущений.

Анатомически орган обоняния расположен у большинства живых существ в наиболее выгодном месте — впереди, в выдающейся части тела.

Путь от рецепторов обоняния до тех мозговых структур, где принимаются и перерабатываются получаемые от них импульсы, наиболее короткий.

Нервные волокна, отходящие от обонятельных рецепторов, непосредственно без промежуточных переключений попадают в головной мозг.

Анатомически орган обоняния расположен у большинства живых существ в наиболее выгодном месте — впереди, в выдающейся части тела.

Путь от рецепторов обоняния до тех мозговых структур, где принимаются и перерабатываются получаемые от них импульсы, наиболее короткий.

Нервные волокна, отходящие от обонятельных рецепторов, непосредственно без промежуточных переключений попадают в головной мозг.

Слайд 12Следующий вид ощущений — вкусовые

Сладкое, соленое, кислое и горькое.

Все остальные

ощущения вкуса представляют собой разнообразные сочетания этих четырех основных.

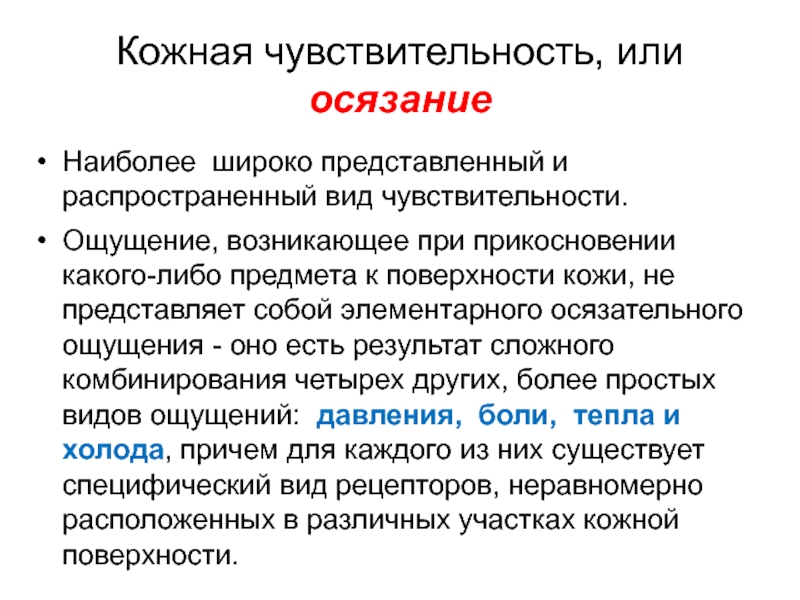

Слайд 13Кожная чувствительность, или осязание

Наиболее широко представленный и распространенный вид чувствительности.

Ощущение,

возникающее при прикосновении какого-либо предмета к поверхности кожи, не представляет собой элементарного осязательного ощущения - оно есть результат сложного комбинирования четырех других, более простых видов ощущений: давления, боли, тепла и холода, причем для каждого из них существует специфический вид рецепторов, неравномерно расположенных в различных участках кожной поверхности.

Слайд 14Не все ощущения являются осознаваемыми

Ощущения, идущие, например, от рецепторов, расположенных в

мышцах и работающих при их сокращении или растяжении не осознаются, существуют, обеспечивая управление движениями, оценку направления и скорости движения, величину расстояния. Они формируются автоматически, поступают в мозг и регулируют движения на подсознательном уровне.

Для их обозначения в науке принято слово, которое происходит от понятия «движение», — кинетика, и их поэтому называют кинестетическими.

Для их обозначения в науке принято слово, которое происходит от понятия «движение», — кинетика, и их поэтому называют кинестетическими.

Слайд 15Измерение и изменение ощущений

Кроме качественных характеристик, отражающих воздействие специфических видов

энергии, все ощущения обладают рядом общих количественных характеристик.

Одна из них — абсолютный и относительный пороги ощущений.

Одна из них — абсолютный и относительный пороги ощущений.

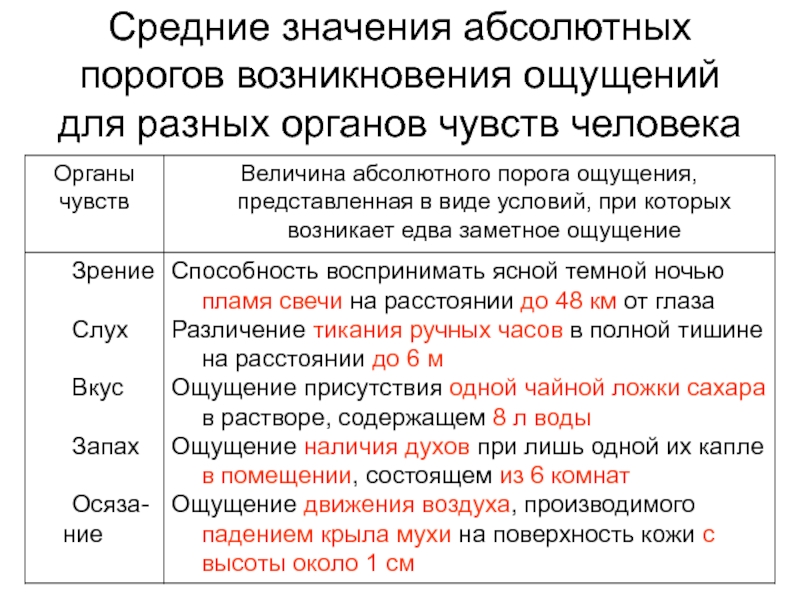

Слайд 16Средние значения абсолютных порогов возникновения ощущений для разных органов чувств человека

Слайд 18Изменение силы ощущения пропорционально десятичному логарифму изменения силы воздействующего раздражителя

Факт

был установлен французским ученым, создателем фотометрии П.Бугером, подтвержден и уточнен немецким психофизиком Э.Вебером.

В историю исследований по психофизике ощущений он вошел под двойным именным названием: закон Бугера—Вебера.

В историю исследований по психофизике ощущений он вошел под двойным именным названием: закон Бугера—Вебера.

Слайд 19Выводы

Ощущения меняются непропорционально силе физических стимулов, действующих на органы чувств,

Сила

ощущений растет гораздо медленнее, чем величина физических стимулов

Одни из анализаторов обнаруживают высокую скорость адаптации, другие — низкую. Очень быстро, например, способны адаптироваться рецепторы, расположенные в коже (кроме болевых). Гораздо медленнее происходит зрительная адаптация, следом идут слух, обоняние и вкус.

Важную роль в изменении чувствительности играет упражняемость: при постоянно действующем анализаторе его чувствительность повышается, при длительно неработающем — понижается.

Одни из анализаторов обнаруживают высокую скорость адаптации, другие — низкую. Очень быстро, например, способны адаптироваться рецепторы, расположенные в коже (кроме болевых). Гораздо медленнее происходит зрительная адаптация, следом идут слух, обоняние и вкус.

Важную роль в изменении чувствительности играет упражняемость: при постоянно действующем анализаторе его чувствительность повышается, при длительно неработающем — понижается.

Слайд 20Восприятие, его виды и свойства

Ощущения находятся в нас самих, воспринимаемые

же свойства предметов, их образы локализованы в пространстве. Этот процесс, характерный для восприятия в его отличии от ощущений, называется объективацией.

Еще одно отличие восприятия в его развитых формах от ощущений состоит в том, что итогом возникновения ощущения является некоторое чувство (например, ощущения яркости, громкости, соленого, высоты звука, равновесия и т.п.), в то время как в результате восприятия складывается образ, включающий комплекс различных взаимосвязанных ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению, процессу.

Для того чтобы некоторый предмет был воспринят, необходимо совершить в отношении его какую-либо встречную активность, направленную на его исследование, построение и уточнение образа.

Еще одно отличие восприятия в его развитых формах от ощущений состоит в том, что итогом возникновения ощущения является некоторое чувство (например, ощущения яркости, громкости, соленого, высоты звука, равновесия и т.п.), в то время как в результате восприятия складывается образ, включающий комплекс различных взаимосвязанных ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению, процессу.

Для того чтобы некоторый предмет был воспринят, необходимо совершить в отношении его какую-либо встречную активность, направленную на его исследование, построение и уточнение образа.

Слайд 21Основные свойства образа, складывающиеся в процессе

и результате восприятия

Предметность — это

способность человека воспринимать мир в форме отделенных друг от друга предметов, обладающих свойствами, вызывающими данные ощущения.

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых предметов не дан в полностью готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета человеком непосредственно в данный момент времени не воспринимаются.

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых предметов не дан в полностью готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета человеком непосредственно в данный момент времени не воспринимаются.

Слайд 22Основные свойства образа, складывающиеся в процессе и результате восприятия

Константность определяется как

способность воспринимать предметы относительно постоянными по форме, цвету и величине, ряду других параметров независимо от меняющихся физических условий восприятия.

Категориальность человеческого восприятия проявляется в том, что оно носит обобщенный характер, и каждый воспринимаемый предмет обозначается словом-понятием, относится к определенному классу. В соответствии с этим классом в воспринимаемом предмете ищутся и видятся признаки, свойственные всем предметам данного класса и выраженные в объеме и содержании этого понятия.

Категориальность человеческого восприятия проявляется в том, что оно носит обобщенный характер, и каждый воспринимаемый предмет обозначается словом-понятием, относится к определенному классу. В соответствии с этим классом в воспринимаемом предмете ищутся и видятся признаки, свойственные всем предметам данного класса и выраженные в объеме и содержании этого понятия.

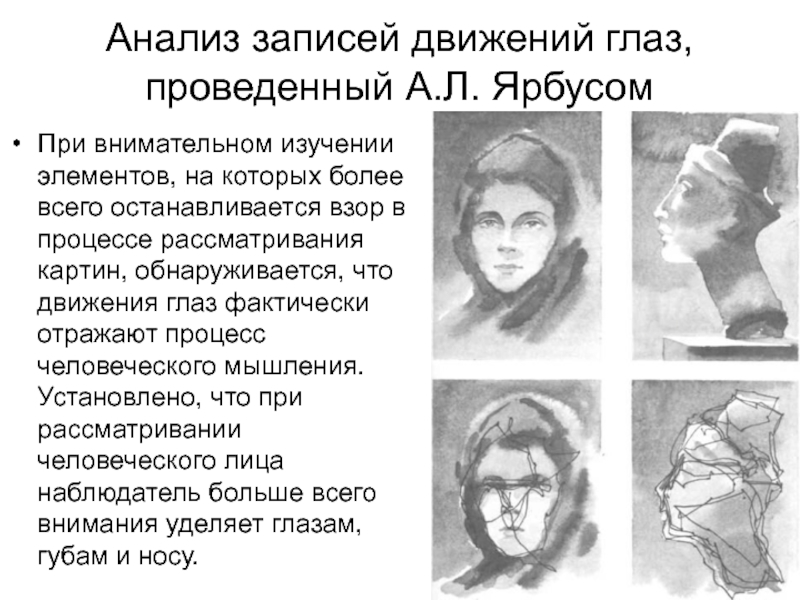

Слайд 23Анализ записей движений глаз, проведенный А.Л. Ярбусом

При внимательном изучении элементов, на

которых более всего останавливается взор в процессе рассматривания картин, обнаруживается, что движения глаз фактически отражают процесс человеческого мышления. Установлено, что при рассматривании человеческого лица наблюдатель больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу.

Слайд 24В восприятии формы предметов принимают участие три основные группы факторов:

Врожденная способность

нервных клеток коры головного мозга избирательно реагировать на элементы изображений, имеющие определенную насыщенность, ориентацию, конфигурацию и длину. Такие клетки называются клетками-детекторами.

Законы образования фигур, форм и контуров.

Жизненный опыт, получаемый за счет движений руки по контуру и поверхности объектов, перемещения человека и частей его тела в пространстве.

Законы образования фигур, форм и контуров.

Жизненный опыт, получаемый за счет движений руки по контуру и поверхности объектов, перемещения человека и частей его тела в пространстве.

Слайд 25Восприятие величины

В восприятии величины предметов принимают участие мышцы глаз и руки

(в том случае, когда с ее помощью человек ощупывает предмет), ряда других частей тела.

Чем больше сокращается или расслабляется мышца, прослеживающая предмет по его контуру или поверхности, тем большим кажется человеку и сам предмет. В этом, в частности, проявляется роль деятельности в восприятии

Чем больше сокращается или расслабляется мышца, прослеживающая предмет по его контуру или поверхности, тем большим кажется человеку и сам предмет. В этом, в частности, проявляется роль деятельности в восприятии

Слайд 26Восприятие и оценка движения

Основаны на последовательном использовании информации, исходяшей из нескольких

различных источников. Одни из них позволяют установить сам факт движения, другие оценить его направленность и скорость.

Восприятие движения и его направления физиологически связано, в частности, с перемещением изображения на сетчатке.

Скорость движения оценивается по скорости перемещения изображения предмета на сетчатке, а также по быстроте сокращения мышц, участвующих в следящих движениях.

Восприятие движения и его направления физиологически связано, в частности, с перемещением изображения на сетчатке.

Скорость движения оценивается по скорости перемещения изображения предмета на сетчатке, а также по быстроте сокращения мышц, участвующих в следящих движениях.

Слайд 27Восприятие человеком времени

Связывают с так называемыми «биологическими часами» — определенной последовательностью

и ритмикой биологических обменных процессов, происходящих в организме человека. В качестве наиболее вероятных кандидатов на роль биологических часов называют ритм сердечной деятельности и метаболизм (обменные процессы) тела.

Слайд 28Законы восприятия

Первый (основной) закон восприятия состоит в его непосредственной связанности

с работой мышц, с разного рода движениями, несущими в себе многостороннюю информацию о воспринимаемых объектах.

Второй закон восприятия состоит в относительной устойчивости уже сформировавшихся образов, в особенности тогда, когда их функционирование связано с мышлением.

Второй закон восприятия состоит в относительной устойчивости уже сформировавшихся образов, в особенности тогда, когда их функционирование связано с мышлением.

Слайд 29Восприятие надо рассматривать как интеллектуальный процесс

Последовательность актов, включенных в этот процесс,

можно представить следующим образом:

Первичное выделение комплекса стимулов из потока информации и принятие решения о том, что они относятся к одному и тому же определенному объекту.

Поиск в памяти аналогичного или близкого по составу ощущений комплекса признаков, сравнение с которым воспринятого позволяет судить о том, что это за объект.

Отнесение воспринятого объекта к определенной категории с последующим поиском дополнительных признаков, подтверждающих или опровергающих правильность принятого гипотетического решения.

Окончательный вывод о том, что это за объект, с приписыванием ему еще не воспринятых свойств, характерных для объектов одного с ними класса.

Первичное выделение комплекса стимулов из потока информации и принятие решения о том, что они относятся к одному и тому же определенному объекту.

Поиск в памяти аналогичного или близкого по составу ощущений комплекса признаков, сравнение с которым воспринятого позволяет судить о том, что это за объект.

Отнесение воспринятого объекта к определенной категории с последующим поиском дополнительных признаков, подтверждающих или опровергающих правильность принятого гипотетического решения.

Окончательный вывод о том, что это за объект, с приписыванием ему еще не воспринятых свойств, характерных для объектов одного с ними класса.

Слайд 30Фигуры, показывающие влияние опыта осмысленных представлений и понятий на формирование образа

Слайд 31Мышление

Процесс познавательной деятельности человека, представляющий собой опосредованное и обобщенное отражение

человеком действительности в ее существенных связях и отношениях.

Основная принятая классификация различает следующие три вида:

1) наглядно-действенное мышление;

2) наглядно-образное мышление;

3) словесно-логическое (или понятийное) мышление.

Основная принятая классификация различает следующие три вида:

1) наглядно-действенное мышление;

2) наглядно-образное мышление;

3) словесно-логическое (или понятийное) мышление.

Слайд 32Наглядно-действенное мышление

Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов путем физического контакта

с предметами.

По мере развития практической деятельности теоретическая мыслительная деятельность выделяется как относительно самостоятельная.

В преддошкольном возрасте (до 3 лет включительно) именно этот вид мышления является преобладающим.

По мере развития практической деятельности теоретическая мыслительная деятельность выделяется как относительно самостоятельная.

В преддошкольном возрасте (до 3 лет включительно) именно этот вид мышления является преобладающим.

Слайд 33Наглядно-образное мышление

Человек представляет себе ситуацию, представляет изменения, которые хочет получить, и

те свойства объектов, которые позволят ему в ходе деятельности прийти к желаемому результату. В этом виде мышления действие с образом предметов и ситуаций предшествует реальным действиям в предметном плане. Человек, решая задачу, анализирует, сравнивает, обобщает различные образы. Образ может заключать в себе разностороннее видение предмета.

Начальные стадии наглядно-образного мышления формируются у детей в дошкольном возрасте – от 4 до 7 лет.

На этом этапе развития мышления дети еще не владеют понятиями. Поэтому два первых вида мышления относят к допонятийной стадии мышления.

Начальные стадии наглядно-образного мышления формируются у детей в дошкольном возрасте – от 4 до 7 лет.

На этом этапе развития мышления дети еще не владеют понятиями. Поэтому два первых вида мышления относят к допонятийной стадии мышления.

Слайд 34Словесно-логическое мышление

Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый при помощи логических

операций с понятиями. Понятия же формируются на основе языковых средств. Предтечей словесно-логического мышления является внутренняя речь. Дети примерно до 5 лет, даже когда играют в одиночестве, проговаривают вслух все свои действия, описывают манипуляции.

Ближе к школьному возрасту у них формируется способность к внутренней речи – они уже не проговаривают вслух, а продумывают последовательность своих действий, т. е. они начинают мыслить не при помощи наглядных образов, а при помощи слов, что является основой для формирования понятий.

Во взрослом возрасте присутствуют все три вида.

Ближе к школьному возрасту у них формируется способность к внутренней речи – они уже не проговаривают вслух, а продумывают последовательность своих действий, т. е. они начинают мыслить не при помощи наглядных образов, а при помощи слов, что является основой для формирования понятий.

Во взрослом возрасте присутствуют все три вида.

Слайд 35Классификация мышления

По степени развернутости мышление делят на аналитическое и интуитивное.

По

вектору направления мышление делится на реалистическое и аутистическое

По критерию новизны и оригинальности решаемых задач мышление делят на продуктивное (творческое) и репродуктивное (воспроизводящее).

По степени включенности в мышление волевых процессов его подразделяют на произвольное и непроизвольное.

По критерию новизны и оригинальности решаемых задач мышление делят на продуктивное (творческое) и репродуктивное (воспроизводящее).

По степени включенности в мышление волевых процессов его подразделяют на произвольное и непроизвольное.

Слайд 36Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

Понятие – отражение в сознании

человека отличительных особенностей предметов и явлений, их общих и специфических признаков, выраженное словом или группой слов.

Понятие представляет собой высший уровень обобщения, присущий только словесно-логическому виду мышления.

Понятия бывают конкретные и абстрактные.

конкретные понятия отражают предметы, явления, события окружающего мира,

абстрактные отражают отвлеченные идеи. Например, «человек», «осень», «праздник» – конкретные понятия; «истина», «красота», «добро» – понятия абстрактные.

Понятие представляет собой высший уровень обобщения, присущий только словесно-логическому виду мышления.

Понятия бывают конкретные и абстрактные.

конкретные понятия отражают предметы, явления, события окружающего мира,

абстрактные отражают отвлеченные идеи. Например, «человек», «осень», «праздник» – конкретные понятия; «истина», «красота», «добро» – понятия абстрактные.

Слайд 37Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

Содержание понятий раскрывается в суждениях,

которые также всегда имеют словесную форму.

Суждение – установление связей между понятиями о предметах и явлениях или об их свойствах и признаках.

Суждения бывают общими, частными и единичными.

В общих утверждается что-либо относительно всех объектов некоторой группы, например: «Все реки текут».

Частное суждение относится лишь к некоторым из объектов группы: «Некоторые реки являются горными».

Единичное суждение касается только одного объекта: «Волга – крупнейшая река в Европе».

Суждение – установление связей между понятиями о предметах и явлениях или об их свойствах и признаках.

Суждения бывают общими, частными и единичными.

В общих утверждается что-либо относительно всех объектов некоторой группы, например: «Все реки текут».

Частное суждение относится лишь к некоторым из объектов группы: «Некоторые реки являются горными».

Единичное суждение касается только одного объекта: «Волга – крупнейшая река в Европе».

Слайд 38Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

Умозаключение – это выведение нового

суждения из двух (или более) уже существующих суждений (предпосылок).

Наиболее простой формой умозаключения является вывод, сделанный на основе частного и общего суждения, например:

«Все собаки обладают сильно развитым обонянием» – общая посылка,

«Доберман – одна из пород собак» – частная посылка и

«Доберманы обладают сильно развитым обонянием» – вывод (умозаключение)

Любой процесс доказательства, например, математической теоремы, представляет собой цепочку умозаключений, последовательно вытекающих одно из другого.

Наиболее простой формой умозаключения является вывод, сделанный на основе частного и общего суждения, например:

«Все собаки обладают сильно развитым обонянием» – общая посылка,

«Доберман – одна из пород собак» – частная посылка и

«Доберманы обладают сильно развитым обонянием» – вывод (умозаключение)

Любой процесс доказательства, например, математической теоремы, представляет собой цепочку умозаключений, последовательно вытекающих одно из другого.

Слайд 39Мыслительные операции

Процесс мышления осуществляется при помощи ряда мыслительных операций:

анализа и

синтеза,

абстракции и конкретизации,

классификации, систематизации,

сравнения, обобщения.

абстракции и конкретизации,

классификации, систематизации,

сравнения, обобщения.

Слайд 40Мыслительные операции:

анализ, сравнение и синтез

Анализ – мысленное разложение объекта на

составные части для выделения из целого различных его сторон, свойств, отношений. Путем анализа отбрасываются несущественные связи, данные восприятием.

Сравнение – установление между предметами сходства или различия, равенства или неравенства и т. п. Сравнение основано на анализе.

Синтез – процесс, обратный анализу. Это объединение частей, свойств, действий, отношений в одно целое. При этом выявляются существенные связи.

Анализ и синтез – две взаимосвязанные логические операции. Анализ без синтеза приводит к механическому сведению целого к сумме частей. Синтез без анализа также невозможен, поскольку он восстанавливает целое из выделенных анализом частей.

Сравнение – установление между предметами сходства или различия, равенства или неравенства и т. п. Сравнение основано на анализе.

Синтез – процесс, обратный анализу. Это объединение частей, свойств, действий, отношений в одно целое. При этом выявляются существенные связи.

Анализ и синтез – две взаимосвязанные логические операции. Анализ без синтеза приводит к механическому сведению целого к сумме частей. Синтез без анализа также невозможен, поскольку он восстанавливает целое из выделенных анализом частей.

Слайд 41Мыслительные операции

Абстракция (или абстрагирование) – мысленное отвлечение от второстепенных, не существенных в

данной ситуации сторон, свойств или связей предмета и выделение одной какой-либо стороны, свойства. Отделяемый признак становится самостоятельным объектом мышления.

Конкретизация – противоположный процесс. Это движение мысли от общего к частному, от абстрактного к конкретному с целью раскрыть его содержание. К конкретизации обращаются и в том случае, когда необходимо показать проявление общего в единичном.

Систематизация – расположение отдельных предметов, явлений, мыслей в определенном порядке по какому-либо одному признаку (например, химические элементы в периодической таблице Д. И. Менделеева).

Обобщение – объединение многих предметов по какому-либо общему признаку. При этом сохраняются только существенные связи.

Конкретизация – противоположный процесс. Это движение мысли от общего к частному, от абстрактного к конкретному с целью раскрыть его содержание. К конкретизации обращаются и в том случае, когда необходимо показать проявление общего в единичном.

Систематизация – расположение отдельных предметов, явлений, мыслей в определенном порядке по какому-либо одному признаку (например, химические элементы в периодической таблице Д. И. Менделеева).

Обобщение – объединение многих предметов по какому-либо общему признаку. При этом сохраняются только существенные связи.

Слайд 42Качества, характеризующие продуктивное (или творческое) мышление:

свобода от стереотипов – нетривиальность мышления,

выражающаяся в поиске новых подходов к решению творческих задач, а не использовании привычных шаблонов;

критичность мышления – способность объективно оценивать продукт своей мыслительной деятельности;

глубина мышления – степень проникновения субъекта в сущность познаваемых явлений;

широта (или эрудированность) – возможность привлечения для решения поставленной задачи знаний из различных областей

критичность мышления – способность объективно оценивать продукт своей мыслительной деятельности;

глубина мышления – степень проникновения субъекта в сущность познаваемых явлений;

широта (или эрудированность) – возможность привлечения для решения поставленной задачи знаний из различных областей

Слайд 43Качества, характеризующие продуктивное (или творческое) мышление:

независимость мышления – способность самостоятельно и

оригинально сформулировать задачу и решать ее, не поддаваясь постороннему влиянию, умением отстаивать свою позицию;

открытость – доступность мышления к новой информации, не пренебрегая ее источниками по каким-либо субъективным причинам;

эмпатийность мышления – умение отождествить себя с другим человеком, чтобы проникнуть в ход его мыслей (качество, необходимое при различных видах мыслительного соперничества – от интеллектуальных игр до раскрытия преступлений);

антиципация – способность прогнозировать развитие ситуации, предвосхищать результаты своей деятельности.

открытость – доступность мышления к новой информации, не пренебрегая ее источниками по каким-либо субъективным причинам;

эмпатийность мышления – умение отождествить себя с другим человеком, чтобы проникнуть в ход его мыслей (качество, необходимое при различных видах мыслительного соперничества – от интеллектуальных игр до раскрытия преступлений);

антиципация – способность прогнозировать развитие ситуации, предвосхищать результаты своей деятельности.

Слайд 44Четыре стадии творческого мышления

подготовка,

созревание,

вдохновение

проверка верности решения.

Эти стадии

могут частично перекрываться, их выделение носит условный характер, однако помогает лучше понять, как протекает процесс творческого мышления.

Слайд 45Стадия подготовки и созревания

Стадия подготовки - формулировка задачи, сбор информации, примерное

обозначение путей решения. Стадия созревания предполагает период отсутствия осознанного внимания к задаче. Информация словно бы переваривается на бессознательном уровне, полученные данные упорядочиваются, систематизируются.

Стадия созревания является периодом неосознанного погружения в материал, в то время как мозг отдыхает от обдумывания проблемы.

Стадия созревания является периодом неосознанного погружения в материал, в то время как мозг отдыхает от обдумывания проблемы.

Слайд 46Стадии вдохновения и проверки истинности

Стадия вдохновения (или озарения) – момент всплеска мыслительной

активности, максимальной сконцентрированности на предмете, после того как достаточно отдохнувший мозг «загружается» переработанной на бессознательном уровне информацией. Может наступить в самый неожиданный момент – во время прогулки, разговора, выполнения каких-либо повседневных дел.

примеры: знаменитая «Эврика!» Архимеда, случай с Исааком Ньютоном и яблоком или открытие периодической системы элементов Д. И. Менделеева, приснившейся знаменитому ученому во сне.

Стадия проверки истинности решения – полностью осознанный период мыслительной деятельности, когда возникшее во время озарения решение проверяется на адекватность путем испытания практическими действиями.

примеры: знаменитая «Эврика!» Архимеда, случай с Исааком Ньютоном и яблоком или открытие периодической системы элементов Д. И. Менделеева, приснившейся знаменитому ученому во сне.

Стадия проверки истинности решения – полностью осознанный период мыслительной деятельности, когда возникшее во время озарения решение проверяется на адекватность путем испытания практическими действиями.

Слайд 47 Речь и речевая деятельность

Сознание человека формируется в процессе межличностного

общения и совместной деятельности людей. Само слово «общение» по своей этимологии подразумевает наличие некой общей системы передачи информации от человека к человеку.

Такая система – человеческая речь. Именно благодаря речи содержание сознания одного человека становится доступным для других людей.

Такая система – человеческая речь. Именно благодаря речи содержание сознания одного человека становится доступным для других людей.

Слайд 48Структура речевой деятельности

Структура речевой деятельности совпадает со структурой любой другой деятельности:

Мотивация -> Планирование ->

Реализация-> Контроль

В отличие от предметной деятельности фазы могут быть очень сжаты во времени. Иногда в ситуациях эмоционального возбуждения фаза планирования речевой деятельности практически отсутствует.

Слайд 49Инструмент речевой деятельности

Речь непосредственно связана с языком, который является ее инструментом.

Он представляет собой систему знаков, передающих информацию как в устной, так и в письменной форме.

Язык является средством общения и абстрактного мышления.

для устной речи язык – это слова и способы их формообразования.

для письменной – правила соединения слов в словосочетания и предложения, соединение предложений в сложные предложения, типы словосочетаний и предложений, а также пунктуация и орфография – системы, образующие правописание.

Язык является средством общения и абстрактного мышления.

для устной речи язык – это слова и способы их формообразования.

для письменной – правила соединения слов в словосочетания и предложения, соединение предложений в сложные предложения, типы словосочетаний и предложений, а также пунктуация и орфография – системы, образующие правописание.

Слайд 50Три основные функции языка

средство общения

Язык дает возможность субъекту общения оказывать

прямое или косвенное воздействие на поведение и деятельность собеседника.

средство накопления, передачи и усвоения общественно-исторического опыта

Язык служит средством кодирования информации об изученных свойствах предметов и явлений.

орудие интеллектуальной деятельности

и в целом функционирования основных психических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения.

Речь и язык представляют собой взаимопроникающие системы. Они одновременно и едины, и различны. Они являются двумя аспектами единого процесса. Речь – это прежде всего деятельность общения – передачи объективной или субъективной информации. Таким образом, речь – это язык в действии.

средство накопления, передачи и усвоения общественно-исторического опыта

Язык служит средством кодирования информации об изученных свойствах предметов и явлений.

орудие интеллектуальной деятельности

и в целом функционирования основных психических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения.

Речь и язык представляют собой взаимопроникающие системы. Они одновременно и едины, и различны. Они являются двумя аспектами единого процесса. Речь – это прежде всего деятельность общения – передачи объективной или субъективной информации. Таким образом, речь – это язык в действии.

Слайд 51Особенность анатомо-физиологической основы языка и речи

Речь имеет центральные и периферические аппараты.

Периферические аппараты – гортань, язык (в анатомическом смысле), голосовые связки. У человека они развиты настолько, чтобы не только произносить слова, но и придавать им различную интонацию, различное выражение и т. п.

Центральные органы, или «центры речи»: у народностей, которые строят свою речь на основе латиницы, кириллицы и подобных систем письменности, за речь отвечают отделы левого, «рационального» полушария головного мозга, а у народностей, письменность которых представляет собой иероглифы, языком «заведует» правое, «образное», полушарие.

Слайд 52Функции речи

Сигнификативная (или номинативная). Это функция «называния», сущность ее заключается в

том, чтобы давать названия, обозначать объекты как окружающей действительности, так и внутренних процессов, присущих человеку.

Функция обобщения. Заключается в выделении существенных признаков предметов и объединении их в группы, поскольку слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но целую группу сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков, непосредственным образом связана с мышлением.

Коммуникативная функция обеспечивает передачу знаний, отношений, чувств и соответственно делится на информационную, волеизъявляющую и экспрессивную. Эта функция выступает в первую очередь как внешнее речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми, или письменную речь (книги, письма и т. п.).

Функция обобщения. Заключается в выделении существенных признаков предметов и объединении их в группы, поскольку слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но целую группу сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков, непосредственным образом связана с мышлением.

Коммуникативная функция обеспечивает передачу знаний, отношений, чувств и соответственно делится на информационную, волеизъявляющую и экспрессивную. Эта функция выступает в первую очередь как внешнее речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми, или письменную речь (книги, письма и т. п.).

Слайд 53Развитие речи имеет две основные стадии

Первая – это стадия научения,

когда ребенок овладевает речью в процессе общения. Ведь познание своего родного языка на начальной стадии не является результатом специальной учебной деятельности. Взрослые объясняют ребенку смысл слов, правильное их произношение, правильное сочетание. Так происходит усвоение устной речи.

Вторая стадия – обучение письменной речи. Здесь подключается учебная деятельность. Ребенок овладевает синтаксическими нормами языка, орфографическими правилами, пунктуацией. Но все это происходит на основе его практического владения устной речью.

Таким образом, на второй стадии речевого развития учебная работа над речью дорабатывает то, что зародилось ранее и независимо от нее

Вторая стадия – обучение письменной речи. Здесь подключается учебная деятельность. Ребенок овладевает синтаксическими нормами языка, орфографическими правилами, пунктуацией. Но все это происходит на основе его практического владения устной речью.

Таким образом, на второй стадии речевого развития учебная работа над речью дорабатывает то, что зародилось ранее и независимо от нее

Слайд 54Виды речи и их отличительные особенности

речь жестов и звуковая речь,

внешняя

письменная и устная,

устная же речь в свою очередь включает в себя речь монологическую и диалогическую

внутренняя

Слайд 55Общее представление о внимании

Направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах

или определенной деятельности при отвлечении от всего остального называют вниманием.

Основные функции внимания

отбор значимых (соответствующих потребностям данной деятельности) воздействий и игнорирование других — несущественных, побочных, конкурирующих;

удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов определенного содержания до момента завершения деятельности, достижения поставленной цели;

регуляция и контроль за протеканием деятельности.

Основные функции внимания

отбор значимых (соответствующих потребностям данной деятельности) воздействий и игнорирование других — несущественных, побочных, конкурирующих;

удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов определенного содержания до момента завершения деятельности, достижения поставленной цели;

регуляция и контроль за протеканием деятельности.

Слайд 56Основные виды внимания

В зависимости от активности личности выделяют

непроизвольное возникает

без намерения человека увидеть или услышать что-либо, без заранее поставленной цели, без усилий воли, может быть вызвано неожиданностью или новизной раздражителя, его силой, подвижностью, контрастом между раздражителями

произвольное — целенаправленное сосредоточение сознания, поддержание уровня которого связано с определенными волевыми усилиями. Необходим для усвоения трудовых навыков

постпроизвольное качественно отличается от произвольного. Когда при решении задачи появляются первые позитивные результаты, возникает интерес, выполнение уже не требует специальных волевых усилий и ограничено лишь утомлением,

произвольное — целенаправленное сосредоточение сознания, поддержание уровня которого связано с определенными волевыми усилиями. Необходим для усвоения трудовых навыков

постпроизвольное качественно отличается от произвольного. Когда при решении задачи появляются первые позитивные результаты, возникает интерес, выполнение уже не требует специальных волевых усилий и ограничено лишь утомлением,

Слайд 57Основные свойства внимания

сосредоточенность,

устойчивость,

объем,

распределение

переключаемость.

Различные свойства внимания в значительной

степени независимы друг от друга. Так, высокая сосредоточенность может сочетаться со слабой переключаемостью.

Слайд 58Общая характеристика памяти

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком его опыта

называют памятью.

Память лежит в основе любого психического явления. Ощущения и восприятия без включения памяти в акт познания переживались бы человеком как впервые возникшие, что исключило бы возможность познания мира и ориентации в нем.

Память обеспечивает единство и целостность человеческой личности. Нормальное функционирование личности и общества невозможно без памяти.

Память лежит в основе любого психического явления. Ощущения и восприятия без включения памяти в акт познания переживались бы человеком как впервые возникшие, что исключило бы возможность познания мира и ориентации в нем.

Память обеспечивает единство и целостность человеческой личности. Нормальное функционирование личности и общества невозможно без памяти.

Слайд 59Теории памяти

Единой законченной теории памяти до сих пор не выработано.

Представителями различных наук выдвинуты разнообразные теории памяти:

физическая, химическая,

биохимическая, физиологическая,

информационно-кибернетическая,

группа психологических теорий.

Слайд 60Психологические теории памяти

Основные направления:

ассоциативное: если определенные психические образования возникли в сознании

одновременно или непосредственно друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь и повторное появление какого-либо из элементов этой связи вызывает в сознании представление всех ее элементов,

гештальт-теория, смысловая теория памяти,

теория деятельности: образование связи между различными представлениями определяется не столько содержанием запоминаемого материала, сколько тем, что с ним человек делает. Эта деятельность субъекта и определяет запоминание, сохранение и воспроизведение информации.

гештальт-теория, смысловая теория памяти,

теория деятельности: образование связи между различными представлениями определяется не столько содержанием запоминаемого материала, сколько тем, что с ним человек делает. Эта деятельность субъекта и определяет запоминание, сохранение и воспроизведение информации.

Слайд 61Процессы памяти

В качестве основания для выделения отдельных процессов рассматривают функции памяти.

К процессам памяти относятся

запоминание,

сохранение,

воспроизведение,

забывание материала.

Слайд 62Характеристика процессов памяти

Запоминание можно определить как процесс памяти, в результате которого

происходит закрепление нового путем связывания его с приобретенным ранее.

Полно и прочно запоминается то, что имеет для нас особо важное значение, что вызывает у нас интерес и эмоции.

Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление — импринтинг. Состояние импринтинга у человека возникает в момент высокого эмоционального напряжения.

Полно и прочно запоминается то, что имеет для нас особо важное значение, что вызывает у нас интерес и эмоции.

Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление — импринтинг. Состояние импринтинга у человека возникает в момент высокого эмоционального напряжения.

Слайд 63Характеристика процессов памяти

Сохранение информации не является пассивным процессом ее удержания. В

психологии раскрыта зависимость сохранения информации от установок личности (профессиональная направленность памяти в познавательной деятельности, злопамятство или добросердечие в эмоциональной памяти и др.), условий и организации заучивания, влияния последующей информации, мыслительной переработки материала, переходов от сохранения в сознании к вытеснению в бессознательное.

Способы организации информации в памяти:

пространственную организацию (позволяет установить связи в физическом пространстве);

ассоциативную организацию (т.е. группировку элементов с какими-либо общими признаками);

иерархическую организацию (каждый элемент информации относится к определенному уровню в зависимости от того, какой категории он соответствует).

Способы организации информации в памяти:

пространственную организацию (позволяет установить связи в физическом пространстве);

ассоциативную организацию (т.е. группировку элементов с какими-либо общими признаками);

иерархическую организацию (каждый элемент информации относится к определенному уровню в зависимости от того, какой категории он соответствует).

Слайд 64Характеристика процессов памяти

Воспроизведение — процесс извлечения из памяти сохраненного материала, может

протекать

на уровне узнавания (устанавливается идентичность воспринимаемого и сохраненного в памяти),

на уровне воспроизведения (нет опоры на образ восприятия, но материал припоминается целенаправленно и без особых усилий со стороны человека) и

на уровне припоминания (воспроизведение, требующее усилий для того, чтобы воссоздать необходимый материал).

на уровне узнавания (устанавливается идентичность воспринимаемого и сохраненного в памяти),

на уровне воспроизведения (нет опоры на образ восприятия, но материал припоминается целенаправленно и без особых усилий со стороны человека) и

на уровне припоминания (воспроизведение, требующее усилий для того, чтобы воссоздать необходимый материал).

Слайд 65Характеристика процессов памяти

Забывание — процесс, необходимый для эффективной работы памяти. С

помощью забывания человек избавляется от бесчисленных конкретных деталей и облегчает возможность обобщения.

Факторы, влияющие на забывание:

возраст;

характер информации и степень ее использования;

интерференция (ухудшающееся сохранение запоминаемого материала в результате наложения другого материала);

подавление (по З. Фрейду — торможение следов памяти на уровне сознания и вытеснение их в область бессознательного).

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации тесно взаимосвязаны (организация запоминания влияет на сохранение, а качество сохранения определяет воспроизведение).

Факторы, влияющие на забывание:

возраст;

характер информации и степень ее использования;

интерференция (ухудшающееся сохранение запоминаемого материала в результате наложения другого материала);

подавление (по З. Фрейду — торможение следов памяти на уровне сознания и вытеснение их в область бессознательного).

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации тесно взаимосвязаны (организация запоминания влияет на сохранение, а качество сохранения определяет воспроизведение).

Слайд 66Виды и особенности памяти

Виды памяти:

генетическая (наследственная) – включает в

основном инстинкты и почти не зависит от условий жизнедеятельности человека. Генетическая память хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Это единственный вид памяти, на который нельзя повлиять через обучение и воспитание. Генетическим путем из поколения в поколение происходит передача необходимых биологических, психологических и поведенческих свойств

прижизненная – является хранилищем информации, полученной с момента рождения и до смерти.

прижизненная – является хранилищем информации, полученной с момента рождения и до смерти.

Слайд 67Законы памяти

Закон осмысления: чем глубже осмысление запоминаемого, тем лучше оно

сохраняется в памяти. Самый лучший способ запомнить — научиться должным образом организовывать информацию в момент запоминания. Смысловую организацию материала обеспечивают такие мыслительные процессы, как анализ, синтез, систематизация и обобщение. В памяти запечатлеваются не столько сами слова и предположения, составляющие текст, сколько содержащиеся в них мысли. Следует шире использовать опорные слова, схемы, диаграммы и таблицы.

Закон интереса: интересное легко запоминается. Отсюда следует, что запоминание нужно делать интересным. Основа формирования интереса — цель. Если считать, что информация понадобится для будущей работы, то ее освоение будет более продуктивным.

Закон интереса: интересное легко запоминается. Отсюда следует, что запоминание нужно делать интересным. Основа формирования интереса — цель. Если считать, что информация понадобится для будущей работы, то ее освоение будет более продуктивным.

Слайд 68Законы памяти.

Закон установки может быть представлен в двух аспектах.

Установка на

запоминание по времени: запоминание лучше происходит в том случае, если человек ставит перед собой задачу запомнить всерьез и надолго. Если у студента имеется установка на запоминание материала лишь к очередной сессии, то знания после экзаменов легко забываются.

Установка на восприятие материала по содержанию (она определяет восприятие). В тексте человек в первую очередь найдет то, на что у него есть установка. Так, если нужно ознакомиться с описанием некоторого технического устройства, то человек готовится к тому, что в этом описании встретятся: название устройства, область его применения, принцип действия, рабочие параметры. Именно эти материалы и выхватит внимание.

Установка на восприятие материала по содержанию (она определяет восприятие). В тексте человек в первую очередь найдет то, на что у него есть установка. Так, если нужно ознакомиться с описанием некоторого технического устройства, то человек готовится к тому, что в этом описании встретятся: название устройства, область его применения, принцип действия, рабочие параметры. Именно эти материалы и выхватит внимание.

Слайд 69Законы памяти.

Закон усиления первоначального впечатления: чем ярче первое впечатление от запоминаемого,

тем прочнее само запоминание. Первоначальное впечатление можно усилить рационально и эмоционально.

При рациональном усилении нужно стараться направить информацию по нескольким каналам: записать, нарисовать, проговорить, пропеть. Очень полезно с кем-нибудь обсудить информацию (особенно с лицом, придерживающимся противоположной точки зрения).

При эмоциональном усилении следует постараться вызвать максимум эмоций, которые связаны с запоминаемой информацией. Нередко эмоциональные впечатления помнятся гораздо дольше, чем впечатления ума. Однако отрицательные эмоции, не связанные с запоминаемым материалом (неуверенность, печаль, раздражение, страх), мешают запоминанию.

При рациональном усилении нужно стараться направить информацию по нескольким каналам: записать, нарисовать, проговорить, пропеть. Очень полезно с кем-нибудь обсудить информацию (особенно с лицом, придерживающимся противоположной точки зрения).

При эмоциональном усилении следует постараться вызвать максимум эмоций, которые связаны с запоминаемой информацией. Нередко эмоциональные впечатления помнятся гораздо дольше, чем впечатления ума. Однако отрицательные эмоции, не связанные с запоминаемым материалом (неуверенность, печаль, раздражение, страх), мешают запоминанию.

Слайд 70Законы памяти.

Закон контекста: информация легче запоминается и воспроизводится, если ее соотносить

с другими одновременными впечатлениями. Контекст, в котором происходит то или иное событие, иногда оказывается более важным для запоминания, чем само это событие. Ассоциации помогут вспомнить необходимое.

Закон объема знаний: чем больше знаний по определенной теме, тем лучше запоминается новое. По этой причине трудно бывает войти в ранее неизвестную дисциплину, тему. Перед чтением следует вспомнить все, что уже известно по изучаемой проблеме, полистать справочники.

Закон объема знаний: чем больше знаний по определенной теме, тем лучше запоминается новое. По этой причине трудно бывает войти в ранее неизвестную дисциплину, тему. Перед чтением следует вспомнить все, что уже известно по изучаемой проблеме, полистать справочники.

Слайд 71Законы памяти.

Закон оптимальной длины запоминаемого ряда: чем больше по длине предъявляемый

ряд информации превышает объем кратковременной памяти, тем хуже он запоминается. Если человеку предстоит запомнить два разных по длине ряда слов, в одном из которых 10, а в другом 30 слов, то первый он запомнит лучше.

Для того чтобы человек мог воспроизвести как можно больше материала, необходимо, чтобы одновременно предъявленный ему ряд стимулов равнялся или ненамного превышал средний объем его кратковременной памяти: 7+2 (закон Миллера).

Закон торможения: всякое последующее запоминание тормозит предыдущее. Отсюда ясно: лучший способ забыть только что заученное — сразу вслед за этим постараться запомнить сходный материал. Именно поэтому нельзя учить физику после математики, литературу после истории.

Для того чтобы человек мог воспроизвести как можно больше материала, необходимо, чтобы одновременно предъявленный ему ряд стимулов равнялся или ненамного превышал средний объем его кратковременной памяти: 7+2 (закон Миллера).

Закон торможения: всякое последующее запоминание тормозит предыдущее. Отсюда ясно: лучший способ забыть только что заученное — сразу вслед за этим постараться запомнить сходный материал. Именно поэтому нельзя учить физику после математики, литературу после истории.

Слайд 73Законы памяти.

Закон края: лучше запоминается то, что сказано (написано) в начале

и конце ряда информации (т.е. как бы с его края) и хуже запоминается середина ряда.

Закон повторения: повторение способствует лучшему запоминанию. Народная мудрость отразила это в следующей пословице: «Повторение — мать учения». Повторение способствует тому, чтобы информация сохранялась в оперативной памяти до того, как она будет закодирована и введена в долговременную память

Закон повторения: повторение способствует лучшему запоминанию. Народная мудрость отразила это в следующей пословице: «Повторение — мать учения». Повторение способствует тому, чтобы информация сохранялась в оперативной памяти до того, как она будет закодирована и введена в долговременную память

Слайд 74Законы памяти.

Психолог Г. Эббингауз установил, что большая часть запоминаемого теряется сразу

после запоминания, а с течением времени забывается все меньшее количество информации. Именно поэтому люди так хорошо помнят впечатления детства.

Если что-либо нужно надолго запомнить, то необходимо как минимум четыре повторения: первый раз нужно повторить сразу после запоминания, второй — через 20—30 мин, третий — через день, четвертый — через две-три недели. При этом следует помнить о том, что повторение должно быть активным. В виде воспроизведения оно в несколько раз эффективнее, чем в виде дополнительного пассивного чтения (прослушивания, просмотра).

Если что-либо нужно надолго запомнить, то необходимо как минимум четыре повторения: первый раз нужно повторить сразу после запоминания, второй — через 20—30 мин, третий — через день, четвертый — через две-три недели. При этом следует помнить о том, что повторение должно быть активным. В виде воспроизведения оно в несколько раз эффективнее, чем в виде дополнительного пассивного чтения (прослушивания, просмотра).

Слайд 75Вопросы для обсуждения на семинаре

1. Понятие об ощущениях.

Значение ощущений в

жизни человека и их происхождение.

Виды ощущений.

Физические свойства среды, порождающие ощущения.

Психологические особенности зрительных ощущений.

Специфика слуховых ощущений.

Обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения.

Виды ощущений.

Физические свойства среды, порождающие ощущения.

Психологические особенности зрительных ощущений.

Специфика слуховых ощущений.

Обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения.

Слайд 76Вопросы для обсуждения на семинаре

2. Изменение и измерение ощущений.

Понятие абсолютного

и относительного порогов ощущений и чувствительности.

Психометрическая кривая.

Закон Вебера

Изменчивость чувствительности анализаторов, ее причины.

Адаптация органов чувств

Психометрическая кривая.

Закон Вебера

Изменчивость чувствительности анализаторов, ее причины.

Адаптация органов чувств

Слайд 77Вопросы для обсуждения на семинаре

3. Восприятие, его виды и свойства.

Отличие

восприятия от ощущений, виды восприятия. Устойчивость образов, ее значение и объяснение.

Свойства восприятия. Механизмы восприятия размера, формы и контура предметов.

Связь восприятия с движениями. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие времени.

Восприятие и научение. Восприятие и умозаключение (мышление).

Свойства восприятия. Механизмы восприятия размера, формы и контура предметов.

Связь восприятия с движениями. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие времени.

Восприятие и научение. Восприятие и умозаключение (мышление).

Слайд 78Вопросы для обсуждения на семинаре

4. Мышление и речь

Всегда ли мышление и

речь сопутствуют друг другу? Что такое «доречевая стадия» и «доинтеллектуальная стадия» речи?

Для представителей каких профессий наглядно-образный тип мышления является наиболее важным?

Чем визуальное мышление отличается от вербального?

Для представителей каких профессий наглядно-образный тип мышления является наиболее важным?

Чем визуальное мышление отличается от вербального?

Слайд 79Вопросы для обсуждения на семинаре

5. Память

Развернутое определение памяти, какое значение память

имеет в жизни человека?

Основания для классификации типов и видов памяти?

В чем заключается взаимосвязь и взаимодействие кратковременной и долговременной памяти?

Как влияет смысловая организация материала на запоминание?

Какие виды амнезии могут возникать после травмы головы с потерей сознания у человека? Каким образом объясняется возникновение у человека парамнезий?

Основания для классификации типов и видов памяти?

В чем заключается взаимосвязь и взаимодействие кратковременной и долговременной памяти?

Как влияет смысловая организация материала на запоминание?

Какие виды амнезии могут возникать после травмы головы с потерей сознания у человека? Каким образом объясняется возникновение у человека парамнезий?

Слайд 80Вопросы для обсуждения на семинаре

6. Внимание

Определение внимания, его основные функции.

Каким образом

классифицируют внимание по его формам и уровням?

Какими параметрами описываются качественные характеристики (свойства) внимания?

Чем отличается вторичное непроизвольное внимание от послепроизвольного внимания?

Какими медицинскими терминами описываются основные группы количественных и качественных нарушений внимания?

Чем отличается истощаемость внимания от рассеянности и сужения объема внимания?

Какими параметрами описываются качественные характеристики (свойства) внимания?

Чем отличается вторичное непроизвольное внимание от послепроизвольного внимания?

Какими медицинскими терминами описываются основные группы количественных и качественных нарушений внимания?

Чем отличается истощаемость внимания от рассеянности и сужения объема внимания?

Слайд 81Вопросы для обсуждения на семинаре

7. Психология эмоциональных состояний

Базовые эмоции, настроения, чувства,

высшие эмоции.

Экстремальные эмоциональные состояния: страсть, фрустрация, аффект, агрессия

Экстремальные эмоциональные состояния: страсть, фрустрация, аффект, агрессия

Слайд 83Основные свойства внимания

Сосредоточенность внимания — удержание внимания на одном объекте или

одной деятельности при отвлечении от всего остального. Зависит от возраста и опыта работы (с годами незначительно повышается) и от состояния нервной системы (при небольшой нервно-психической напряженности несколько повышается, а при высокой — понижается).

Устойчивость внимания — длительность сосредоточения на объекте или явлении, определяется причинами:

индивидуальными физиологическими особенностями организма (свойствами нервной системы и общим состоянием организма в данный момент времени);

психическим состоянием (возбужденностью, заторможенностью и т.д.);

мотивацией (наличием или отсутствием интереса к предмету деятельности, его значимостью для личности);

внешними обстоятельствами при осуществлении деятельности.

Устойчивость внимания — длительность сосредоточения на объекте или явлении, определяется причинами:

индивидуальными физиологическими особенностями организма (свойствами нервной системы и общим состоянием организма в данный момент времени);

психическим состоянием (возбужденностью, заторможенностью и т.д.);

мотивацией (наличием или отсутствием интереса к предмету деятельности, его значимостью для личности);

внешними обстоятельствами при осуществлении деятельности.

Слайд 84Основные свойства внимания

Объем внимания определяется количеством объектов, на которые может быть

одновременно направлено внимание в процессе их восприятия. Численная характеристика среднего объема внимания — 5—7 единиц информации.

Распределение внимания — возможность одновременного выполнения индивидом двух или более видов деятельности за счет способности человека быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, успевая возвращаться к прерванному действию до того, как наступит забывание. При утомлении (в процессе выполнения сложных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания) область его распределения значительно сужается.

Распределение внимания — возможность одновременного выполнения индивидом двух или более видов деятельности за счет способности человека быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, успевая возвращаться к прерванному действию до того, как наступит забывание. При утомлении (в процессе выполнения сложных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания) область его распределения значительно сужается.

Слайд 85Основные свойства внимания

Переключаемость внимания — способность быстро выключаться из одних видов

деятельности и включаться в новые, соответствующие изменившимся условиям. Подобный процесс может осуществляться как на непроизвольной, так и на произвольной основе.

Непроизвольная переключаемость внимания может свидетельствовать о его неустойчивости. Однако это не всегда негативное качество, так как оно способствует временному отдыху организма и анализатора, сохранению и восстановлению нервной системы и работоспособности организма в целом.

Переключаемость внимания зависит от подвижности нервной системы, и, следовательно, она выше у людей более молодого возраста. В состоянии нервно-психического напряжения этот показатель снижается (возможно, компенсаторно) за счет повышения устойчивости и сосредоточенности.

Непроизвольная переключаемость внимания может свидетельствовать о его неустойчивости. Однако это не всегда негативное качество, так как оно способствует временному отдыху организма и анализатора, сохранению и восстановлению нервной системы и работоспособности организма в целом.

Переключаемость внимания зависит от подвижности нервной системы, и, следовательно, она выше у людей более молодого возраста. В состоянии нервно-психического напряжения этот показатель снижается (возможно, компенсаторно) за счет повышения устойчивости и сосредоточенности.

Слайд 86Психологические теории внимания

Моторная теория Т. Рибо:

Интенсивность и продолжительность произвольного внимания

непосредственно обусловлены интенсивностью и продолжительностью ассоциированных с объектом внимания эмоциональных состояний. Двигательный эффект внимания состоит в том, что некоторые ощущения, мысли и воспоминания получают особую интенсивность и яркость вследствие сосредоточения на них всей двигательной активности.

Теория А.А. Ухтомского

физиологической основой внимания является доминантный очаг возбуждения в коре головного мозга, усиливающийся под воздействием посторонних раздражителей и вызывающий торможение соседних областей.

Концепция внимания П.Я. Гальперина

внимание представляет собой контроль за содержанием образа, мысли, имеющеющихся в данный момент в психике человека. Этот контроль осуществляется при помощи заранее составленного критерия, образца, что создает возможность сравнения результатов действия и его уточнения. Все акты внимания, выполняющие функцию контроля, являются результатом формирования новых умственных действий.

Теория А.А. Ухтомского

физиологической основой внимания является доминантный очаг возбуждения в коре головного мозга, усиливающийся под воздействием посторонних раздражителей и вызывающий торможение соседних областей.

Концепция внимания П.Я. Гальперина

внимание представляет собой контроль за содержанием образа, мысли, имеющеющихся в данный момент в психике человека. Этот контроль осуществляется при помощи заранее составленного критерия, образца, что создает возможность сравнения результатов действия и его уточнения. Все акты внимания, выполняющие функцию контроля, являются результатом формирования новых умственных действий.

Слайд 87Теории памяти

Физическая теория памяти: нервный импульс проходя через определенную группу

нейронов (нервных клеток), вызывает в местах их соприкосновений электрические и механические изменения и оставляет после себя физический след. Изменения обеспечивают вторичное прохождение импульса по знакомому пути, и таким образом происходит запоминание.

Химическая теория памяти: информация запоминается вследствие химических изменений в нервных клетках под воздействием раздражителей. Происходит перегруппировка белковых молекул нейронов, прежде всего молекул нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) считается носителем генетической памяти, а рибонуклеиновая (РНК) — основой индивидуальной памяти.

Физиологическая теория памяти базируется на учении И.П. Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности. В основе физиологического акта запоминания лежит условный рефлекс — акт образования связи между новым и ранее закрепленным содержанием.

Химическая теория памяти: информация запоминается вследствие химических изменений в нервных клетках под воздействием раздражителей. Происходит перегруппировка белковых молекул нейронов, прежде всего молекул нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) считается носителем генетической памяти, а рибонуклеиновая (РНК) — основой индивидуальной памяти.

Физиологическая теория памяти базируется на учении И.П. Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности. В основе физиологического акта запоминания лежит условный рефлекс — акт образования связи между новым и ранее закрепленным содержанием.

Слайд 88Теории памяти

Биохимическая теория памяти: гипотеза о двухступенчатом характере запоминания. На первой

ступени в мозгу происходит кратковременная (порядка нескольких секунд) реакция, которая вызывает физиологические изменения. Эти изменения имеют обратимый характер и являются механизмом кратковременного запоминания. На второй ступени — собственно биохимической — происходит образование новых белковых веществ (протеинов). Эта стадия приводит к необратимым изменениям в нервных клетках и считается механизмом долговременной памяти.

Информационно-кибернетическая теория памяти связана с появлением вычислительной техники и развитием программирования, что потребовало поиска путей принятия, переработки и хранения информации машинами, технического и алгоритмического моделирования процессов памяти по аналогии с человеческим мозгом.

Информационно-кибернетическая теория памяти связана с появлением вычислительной техники и развитием программирования, что потребовало поиска путей принятия, переработки и хранения информации машинами, технического и алгоритмического моделирования процессов памяти по аналогии с человеческим мозгом.

Слайд 89Классифицикация прижизненной памяти