- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Творческая работа по астрономии. презентация

Содержание

- 1. Творческая работа по астрономии.

- 2. Цель работы: Сделать телескоп свободный от аберраций.

- 3. Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт. Для

- 4. Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт. Наиболее

- 5. Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт. Казалось

- 6. Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт. Кроме

- 7. Схема телескопа и его сборка. Затем необходимо

- 8. Испытания телескопа. Итак, наш телескоп готов, клей

- 9. Фотографии. Фото №1 Фото №2 Фото №3

- 10. Сферическая аберрация. Сферическая аберрация, как уже было

- 11. Увеличение. Фотография слева сделана с применением окуляра

- 12. Освещённость. Как видно, на фотографиях одного и

- 13. Хроматическая аберрация. Теперь мы рассмотрим более подробно

- 14. Парадокс. В данном случае взглянув на снимки

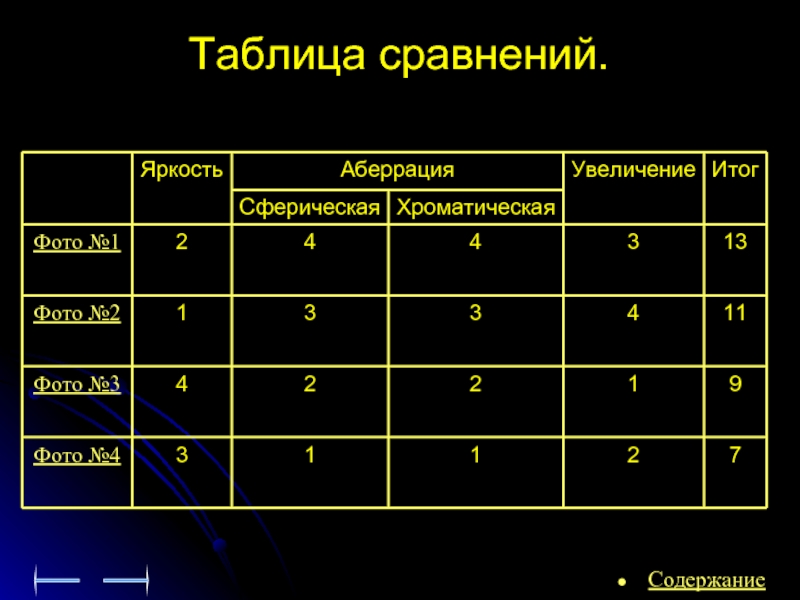

- 15. Таблица сравнений. Содержание

- 16. Вывод. Проделав данную работу я узнал о

- 17. Телескоп. Содержание

- 18. Содержание. Цель работы. Технические характеристики

- 19. Список литературы. М. М. Дагаев — наблюдения

Слайд 2Цель работы:

Сделать телескоп свободный от аберраций. В данном случае — свободный

Содержание

Слайд 3Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт.

Для изготовления телескопа-рефрактора средних размеров, дающего

Конечно, лучше всего приобрести готовый объектив диаметром 8 — 12 см, обладающий хорошими оптическими качествами. Но если объектив достать невозможно, то придётся приобретать подходящие оптические стёкла (линзы) для самодельного его изготовления. Подобрать такие стёкла довольно трудно, как, впрочем, трудно и изготовить из них сам объектив. Но для начальных наблюдений не нужны линзы большого диаметра; вполне подходят линзы диаметром от 6 до 12 см, наборы которых часто продаются в магазинах наглядных пособий, учебного оборудования и магазинах оптики. Главное — подобрать подходящие линзы.

Каждая линза, помимо диаметра, характеризуется оптической силой D, т. е. величиной, обратной фокусному расстоянию F линзы, выраженному обязательно в метрах: D=1/F.

В этой формуле F измеряется в метрах, а оптическая сила D — единицей измерения, называемой диоптрией.

Выпуклые (увеличивающие, собирающие) линзы имеют положительную оптическую силу, а вогнутые (уменьшающие, рассеивающие) линзы — отрицательную.

У каждой линзы есть свои недостатки, главным образом сферическая и хроматическая аберрация. Первая состоит в том, что параллельные световые лучи, прошедшие сквозь линзу не сходятся идеально в одной точке, вследствие чего изображение предметов несколько размывается. Хроматическая аберрация состоит в разложении белого цвета в линзе на составные, разноцветные лучи, вследствие чего изображение получается окрашенным. Обе аберрации увеличиваются с увеличением оптической силы линзы, т. е. увеличением кривизны её поверхностей, но могут быть уменьшены соответствующей комбинацией из собирающей и рассеивающий линз. Поэтому не стоит выбирать линзы с большой оптической силой. Для самодельного рефрактора более всего подходит собирающая линза с оптической силой от +0,5 до +2,5 (не более) диоптрии, к которой подбирается рассеивающая линза такого же диаметра, но несколько отличающаяся величиной оптической силы.

Оптическая сила выпуклой линзы легко определяется опытным путём. В солнечный день с помощью линзы получим изображение Солнца на экране. Когда пятнышко на экране достигнет минимального размера, узнаем расстояние от линзы до экрана. Это расстояние и будет фокусным расстоянием линзы.

Рассеивающая линза к объективу подбирается такая, чтобы на её вогнутую поверхность ложилась без зазоров выпуклая линза. Лучшими для удачной комбинации являются плоско-вогнутые линзы.

Содержание

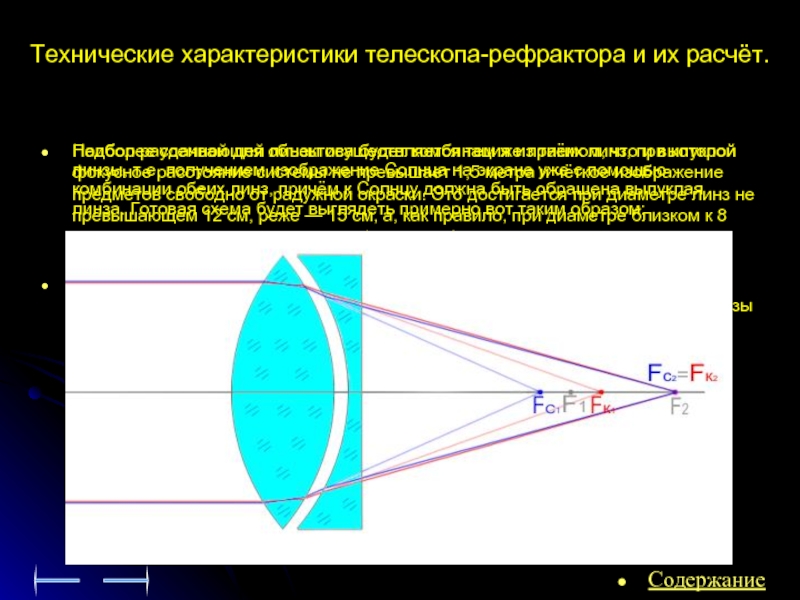

Слайд 4Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт.

Наиболее удачной для объектива будет комбинация

Бывает трудно подобрать для объектива трубы комбинацию подходящих линз. Тогда приходится довольствоваться объективом из одной двояковыпуклой линзы диаметром от 2 до 6 см и оптической силы от +0,5 до +1 диоптрии.

Подбор рассеивающей линзы осуществляется тем же приёмом, что и выпуклой линзы, т.е. получением изображение Солнца на экране уже с помощью комбинации обеих линз, причём к Солнцу должна быть обращена выпуклая линза. Готовая схема будет выглядеть примерно вот таким образом:

Содержание

Слайд 5Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт.

Казалось бы, проницающая сила должна быть

Для качества изображения очень важно отношение диаметра объектива D к его фокусному расстоянию F, называемому относительным отверстием: . Взяв два объектива с одинаковыми диаметрами , но разными фокусными расстояниями, мы получим два изображения небесного тела разных размеров. Но количества света, попавшего в каждое из них, одинаково, так что освещённость большего изображения будет меньше.

Если мы хотим, увеличивая размер изображения, сохранить его освещённость, придётся одновременно с увеличением фокусного расстояния объектива увеличивать и его диаметр.

При однолинзовом объективе относительное отверстие не должно превышать 1:20, а при двухлинзовом — 1:15. Если же не удаётся подобрать линзы соответствующего диаметра, то можно использовать линзу большего диаметра, но её рабочую поверхность следует уменьшить (диафрагмировать) до нужного диаметра наложением картонной диафрагмы. Подходящая диафрагма подбирается опытным путём из набора нескольких диафрагм разных диаметров. Наилучшей считается та, при которой отсутствует радужная окраска изображения предметов.

Многие считают, что самая главная характеристика телескопа — его увеличение: чем оно больше, тем больше в телескоп можно увидеть. Это не совсем так: ценность инструмента определяется в первую очередь размерами его объектива. Важнее всего собрать как можно больше света от изучаемого небесного тела.

Все предметы отражают или излучают свет. Часть его попадает на зрачок глаза, проходит внутрь и вызывает ощущение света. Если света мало, предмет виден плохо или не виден вообще. Если каким либо образом увеличить количество света, попадающего в глаз, видимость можно улучшить.

Диаметр объектива телескопа гораздо больше, чем зрачок, и собирает намного больше света. Это позволяет регистрировать очень слабые звёзды и другие светила — в 100 миллионов раз слабее, чем видимые невооружённым глазом.

При наблюдении небесных тел невооружённым глазом существует и другая трудность. Посмотрев на Луну, мы видим на её поверхности тёмные пятна. Сказать что-либо о их природе по внешнему виду довольно трудно, хочется разглядеть более мелкие детали. Однако простому глазу это недоступно, несмотря на достаточное количество света. Понятно, что, если бы видимый размер Луны был гораздо больше, мы смогли бы рассмотреть её подробнее. Пользуясь научной терминологией, мы скажем: «Угол, под которым видна Луна, слишком мал». Самый простой способ увеличить угол, под которым виден предмет — это приблизится к нему.

Итак, телескоп нужен для того, чтобы, во-первых, увеличить количество света, приходящего от небесного тела, а во-вторых, чтобы дать возможность изучить более мелкие детали наблюдаемого объекта. Способность телескопа показывать (или регистрировать с помощью приборов) слабые звёзды называется проницающей силой, а способность различать мелкие детали — разрешающей силой. Рассмотрим, от чего зависят эти характеристики телескопа.

Содержание

Слайд 6Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт.

Кроме проницающей и разрешающей силы другая

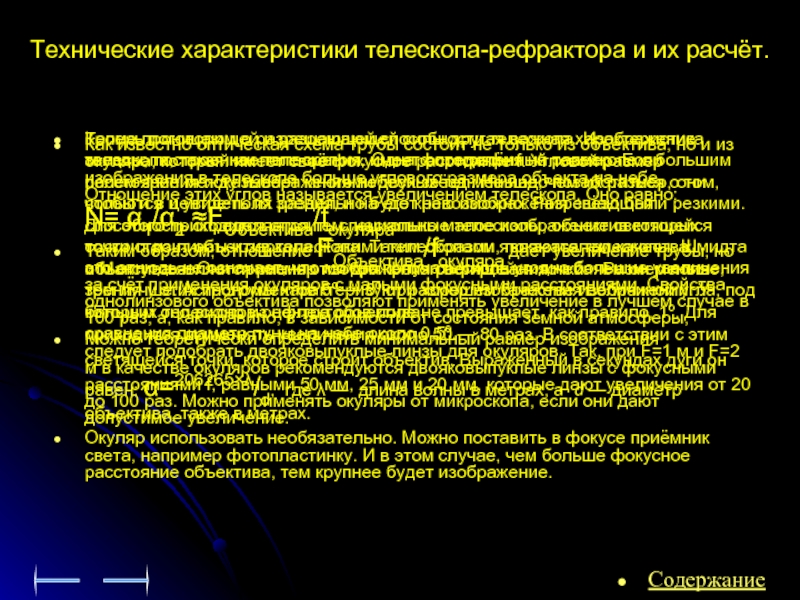

Как известно оптическая схема трубы состоит не только из объектива, но и из окуляра, который имеет своё фокусное расстояние f. Угловой размер изображения в телескопе больше углового размера объекта на небе. Отношение этих углов называется увеличением телескопа. Оно равно: N= α1/α2 ≈FОбъектива/fокуляра.

Таким образом, отношение FОбъектива/fокуляра даёт увеличение трубы, но это отнюдь не означает, что можно получать сколь угодно большие увеличения за счёт применения окуляров с малыми фокусными расстояниями. Свойства однолинзового объектива позволяют применять увеличение в лучшем случае в 100 раз, а, как правило, в зависимости от состояния земной атмосферы, приходится применять увеличения около 50 — 80 раз. В соответствии с этим следует подобрать двояковыпуклые линзы для окуляров. Так, при F=1 м и F=2 м в качестве окуляров рекомендуются двояковыпуклые линзы с фокусными расстояниями f, равными 50 мм, 25 мм и 20 мм, которые дают увеличения от 20 до 100 раз. Можно применять окуляры от микроскопа, если они дают допустимое увеличение.

Окуляр использовать необязательно. Можно поставить в фокусе приёмник света, например фотопластинку. И в этом случае, чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее будет изображение.

Теперь поговорим о разрешающей способности телескопа. Изображение звезды, построенное телескопом, имеет определённый размер. Если расстояние между изображениями двух звёзд меньше, чем их размер, они сольются и увидеть их раздельно будет невозможно. Разрешающая способность определяется тем, насколько малое изображение светящейся точки строит объектив телескопа. Таким образом, показателем качества объектива является размер изображения светящейся точки: чем он меньше, тем лучше. Астрономы характеризуют размер изображения величиной угла, под которым оно видно из центра объектива.

Можно теоретически определить минимальный размер изображения светящейся точки, которое строит объектив. Выраженный в секундах дуги он равен: α=206265×λ/d, где λ — длина волны в метрах, а d — диаметр объектива, также в метрах.

Содержание

Слайд 7Схема телескопа и его сборка.

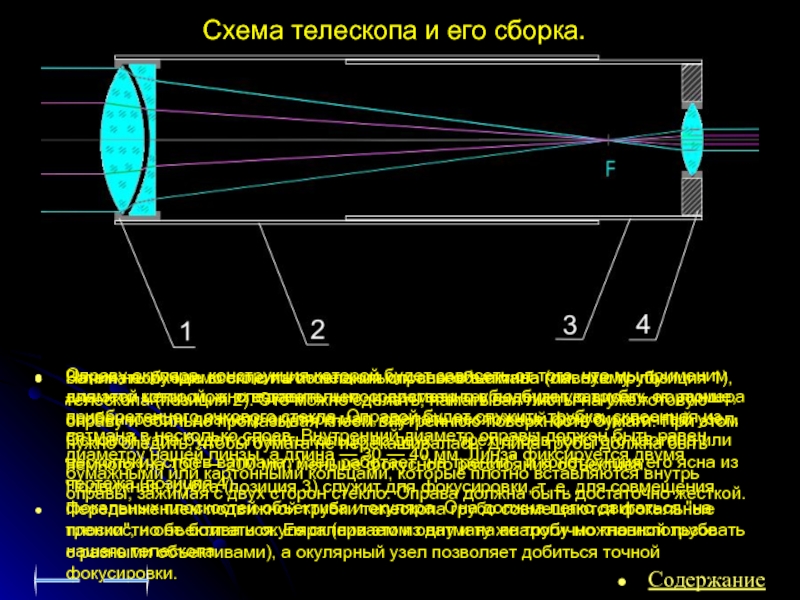

Затем необходимо склеить из нескольких слоев ватмана

Оправу окуляра, конструкция которой будет зависеть от того, что мы применим для этой цели, можно вставить непосредственно в подвижную трубку, но лучше, особенно если диаметр окуляра мал, сделать несложный фокусировочный узел. Основой узла будет служить кольцо из двух — трех слоёв толстого картона или нескольких слоёв ватмана. Узел работает "на трении", и конструкция его ясна из чертежа (позиция 4).

Передвижением подвижной трубки телескопа грубо совмещаются фокальные плоскости объектива и окуляра (при этом одну и ту же трубу можно использовать с разными объективами), а окулярный узел позволяет добиться точной фокусировки.

Начинать лучше всего с изготовления оправы объектива (см. схему позиция 1), диаметр которой, а, следовательно, и диаметр трубы, будет зависеть от размера приобретенного очкового стекла. Оправой будет служить трубка, склеенная из ватмана в несколько слоев. Внутренний диаметр оправы должен быть равен диаметру нашей линзы, а длина — 30 — 40 мм. Линза фиксируется двумя бумажными или картонными кольцами, которые плотно вставляются внутрь оправы, зажимая с двух сторон стекло. Оправа должна быть достаточно жесткой.

Содержание

Слайд 8Испытания телескопа.

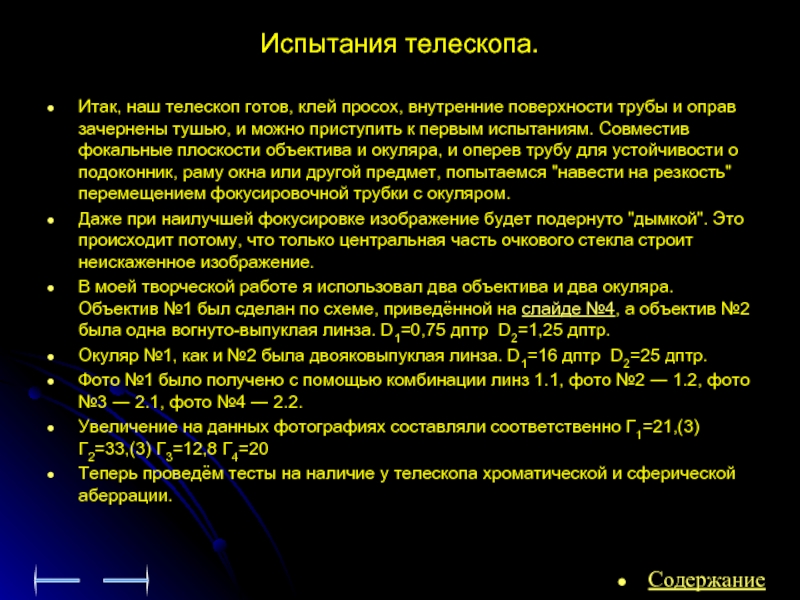

Итак, наш телескоп готов, клей просох, внутренние поверхности трубы и

Даже при наилучшей фокусировке изображение будет подернуто "дымкой". Это происходит потому, что только центральная часть очкового стекла строит неискаженное изображение.

В моей творческой работе я использовал два объектива и два окуляра. Объектив №1 был сделан по схеме, приведённой на слайде №4, а объектив №2 была одна вогнуто-выпуклая линза. D1=0,75 дптр D2=1,25 дптр.

Окуляр №1, как и №2 была двояковыпуклая линза. D1=16 дптр D2=25 дптр.

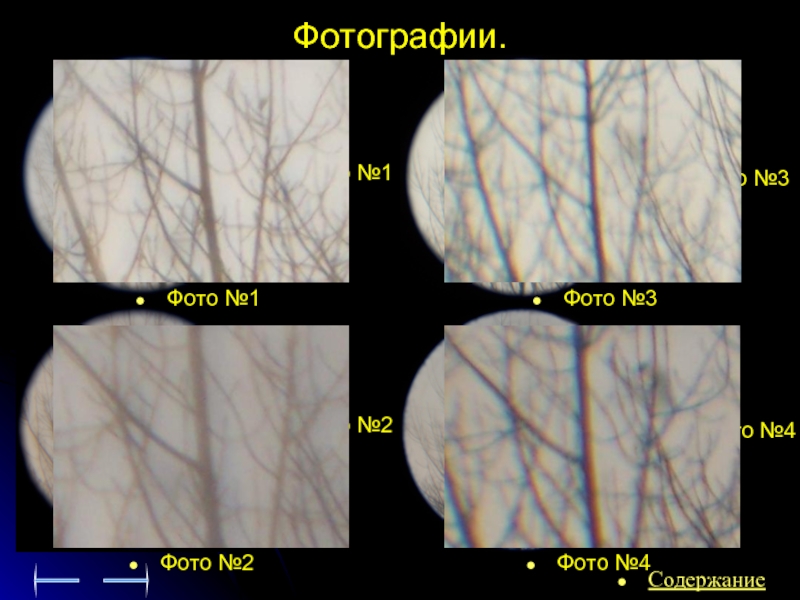

Фото №1 было получено с помощью комбинации линз 1.1, фото №2 ― 1.2, фото №3 ― 2.1, фото №4 ― 2.2.

Увеличение на данных фотографиях составляли соответственно Г1=21,(3) Г2=33,(3) Г3=12,8 Г4=20

Теперь проведём тесты на наличие у телескопа хроматической и сферической аберрации.

Содержание

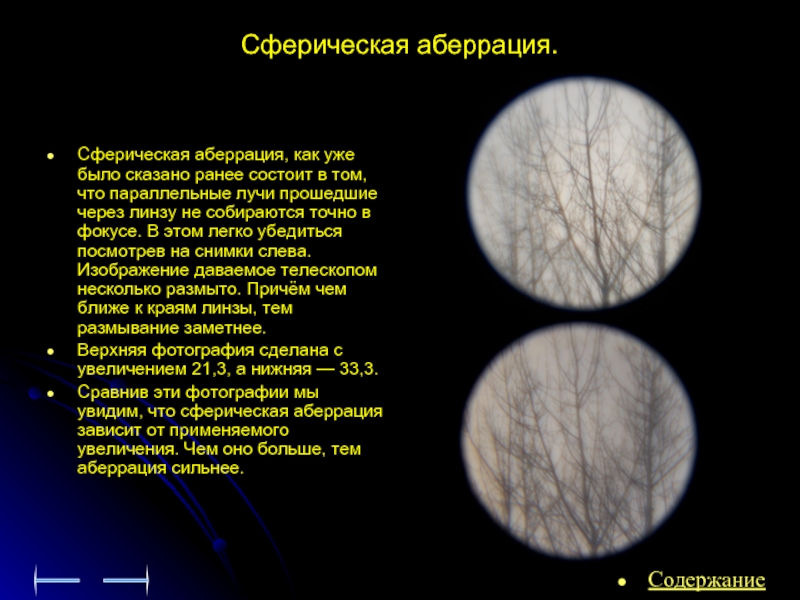

Слайд 10Сферическая аберрация.

Сферическая аберрация, как уже было сказано ранее состоит в том,

Верхняя фотография сделана с увеличением 21,3, а нижняя — 33,3.

Сравнив эти фотографии мы увидим, что сферическая аберрация зависит от применяемого увеличения. Чем оно больше, тем аберрация сильнее.

Содержание

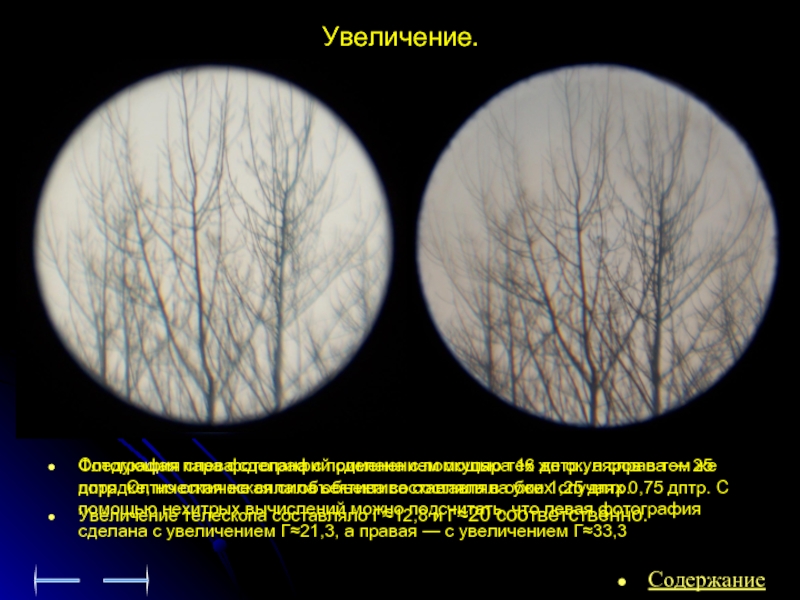

Слайд 11Увеличение.

Фотография слева сделана с применением окуляра 16 дптр., а справа —

Следующая пара фотографий сделана с помощью тех же окуляров в том же порядке, но оптическая сила объектива составляла уже 1,25 дптр.

Увеличение телескопа составляло Г≈12,8 и Г≈20 соответственно.

Содержание

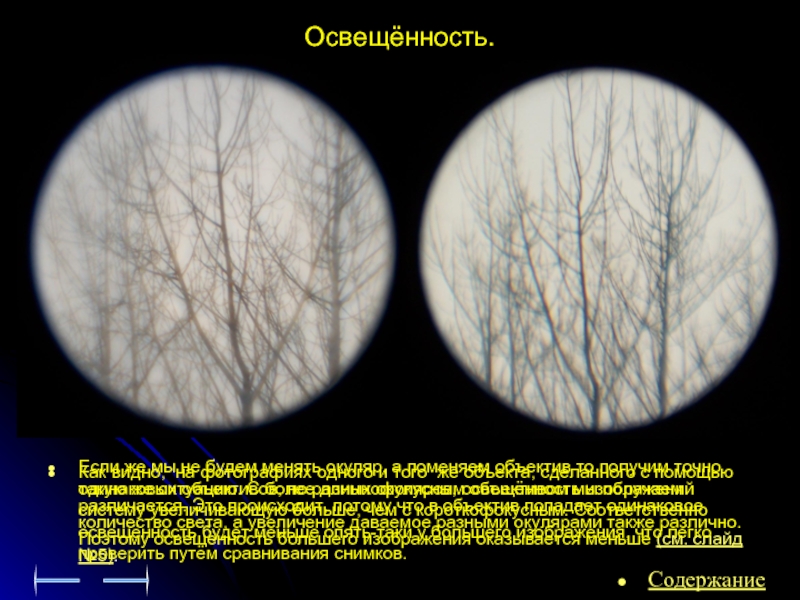

Слайд 12Освещённость.

Как видно, на фотографиях одного и того же объекта, сделанного с

Если же мы не будем менять окуляр, а поменяем объектив то получим точно такую же ситуацию. С более длиннофокусным объективом мы получаем систему увеличивающую больше, чем с короткофокусным. Соответственно освещённость будет меньше опять-таки у большего изображения, что легко проверить путём сравнивания снимков.

Содержание

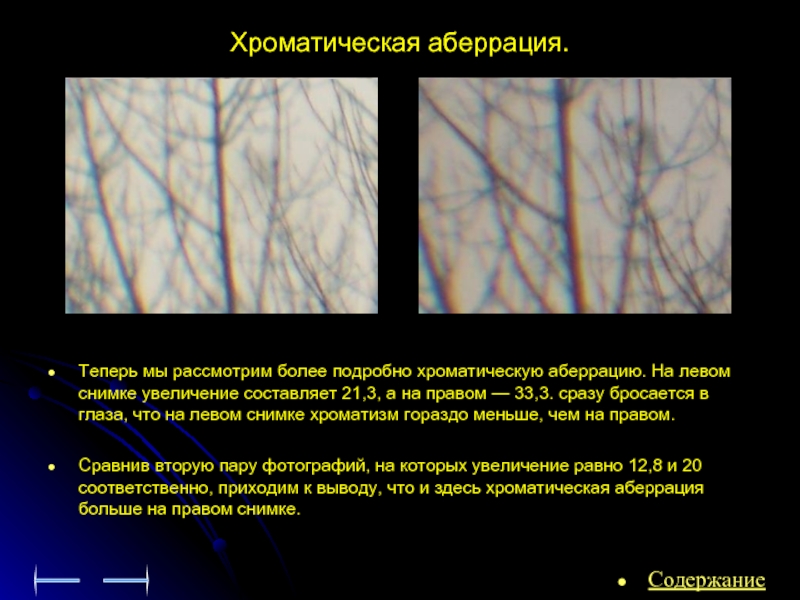

Слайд 13Хроматическая аберрация.

Теперь мы рассмотрим более подробно хроматическую аберрацию. На левом снимке

Сравнив вторую пару фотографий, на которых увеличение равно 12,8 и 20 соответственно, приходим к выводу, что и здесь хроматическая аберрация больше на правом снимке.

Содержание

Слайд 14Парадокс.

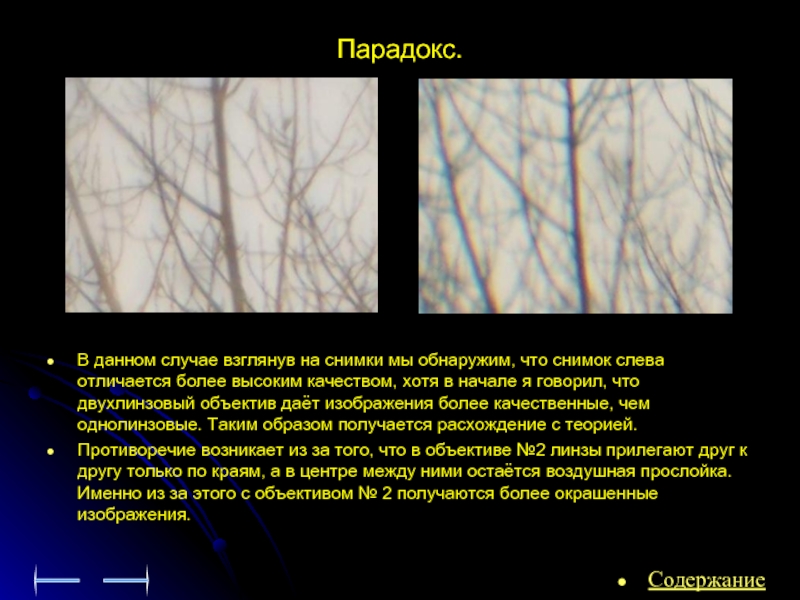

В данном случае взглянув на снимки мы обнаружим, что снимок слева

Противоречие возникает из за того, что в объективе №2 линзы прилегают друг к другу только по краям, а в центре между ними остаётся воздушная прослойка. Именно из за этого с объективом № 2 получаются более окрашенные изображения.

Содержание

Слайд 16Вывод.

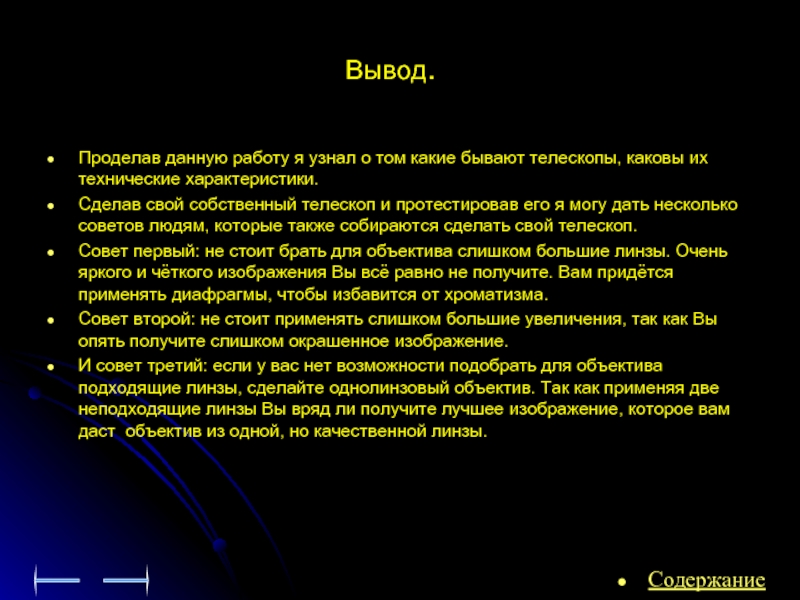

Проделав данную работу я узнал о том какие бывают телескопы, каковы

Сделав свой собственный телескоп и протестировав его я могу дать несколько советов людям, которые также собираются сделать свой телескоп.

Совет первый: не стоит брать для объектива слишком большие линзы. Очень яркого и чёткого изображения Вы всё равно не получите. Вам придётся применять диафрагмы, чтобы избавится от хроматизма.

Совет второй: не стоит применять слишком большие увеличения, так как Вы опять получите слишком окрашенное изображение.

И совет третий: если у вас нет возможности подобрать для объектива подходящие линзы, сделайте однолинзовый объектив. Так как применяя две неподходящие линзы Вы вряд ли получите лучшее изображение, которое вам даст объектив из одной, но качественной линзы.

Содержание

Слайд 18Содержание.

Цель работы.

Технические характеристики телескопа-рефрактора и их расчёт.

Схема телескопа и его сборка.

Фотографии.

Сферическая

Увеличение.

Освещённость.

Хроматическая аберрация.

Парадокс.

Таблица сравнений.

Вывод.

Телескоп.

Список литературы.

Слайд 19Список литературы.

М. М. Дагаев — наблюдения звёздного неба (1978 г).

Энциклопедия для