- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Физиология мышц презентация

Содержание

- 1. Физиология мышц

- 2. Скелетные мышцы начинают сокращаться лишь после

- 3. Нервно-мышечный синапс Синаптическая щель: Пространство между двумя

- 4. Медиатор (химический посредник - лиганд) Внутри нервного

- 5. Выход медиатора в нервно-мышечном синапсе При

- 6. Взаимодействие медиатора с постсинаптической мембраной Медиатор диффундирует

- 7. Действие медиатора Выброс медиатора обеспечивает взаимодействие его

- 8. Переход ПКП в ВПСП ПД по нерву

- 9. АХ после взаимодействия с холинорецептором быстро разрушается

- 10. Явление суммации Обычно для передачи только одного

- 11. Восстановление медиатора в синаптической бляшке В

- 12. Проведение ПД по мембране НА рис

- 13. СПР – депо Са2+ Под

- 14. Скелетная мышца состоит из мышечных

- 15. Актин состоит из двух скрученных цепочек

- 16. Схема взаимодействия актиновых и миозиновых филаментов

- 17. Взаимодействие актиновых и миозиновых филаментов

- 18. Выход кальция обеспечивает открытие активных центров

- 19. Шаг Указанное выше именуется «шаговым» механизмом.

- 20. Этапы «шагового» механизма Последовательные этапы: а –

- 21. Кальмодулин - Тропонин С, имеющемуся в тонких

- 22. Кальций Деполяризация мембраны цистерн открывает здесь электровозбудимые

- 23. Роль кальция в мышечном сокращении 1 –

- 24. Соотношение ПД и рефрактерности у различных мышц

- 25. Различные режимы сокращения скелетной мышцы а -

- 26. Роль АТФ в мышечном сокращении а) сокращения

- 27. Пути ресинтеза АТФ 1)

- 28. Максимальная мощность различных путей ресинтеза АТФ

- 29. Двигательная единица - единичное нервное волокно мотонейрона

- 30. Быстрые и медленные ДЕ Быстрые Большой

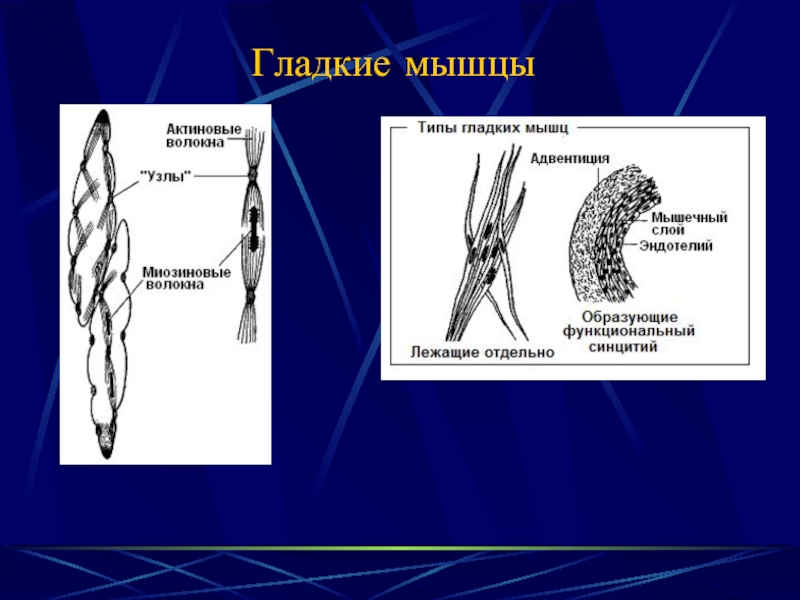

- 31. Гладкие мышцы

Слайд 1Физиология мышц

Проведение ПД по аксону мотонейрона

Передача ПД через синапс

Скелетные (поперечно-полосатые) мышцы.

Шаговый

Гладкие мышцы.

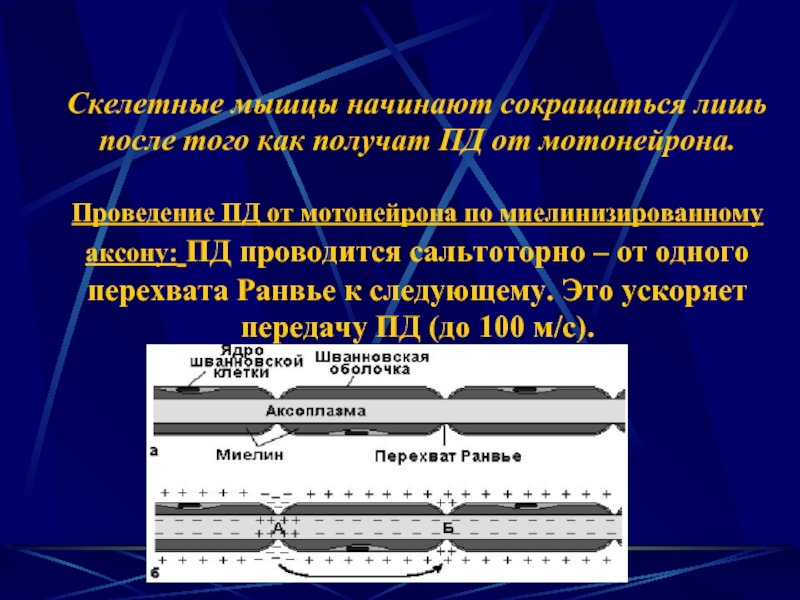

Слайд 2 Скелетные мышцы начинают сокращаться лишь после того как получат ПД от

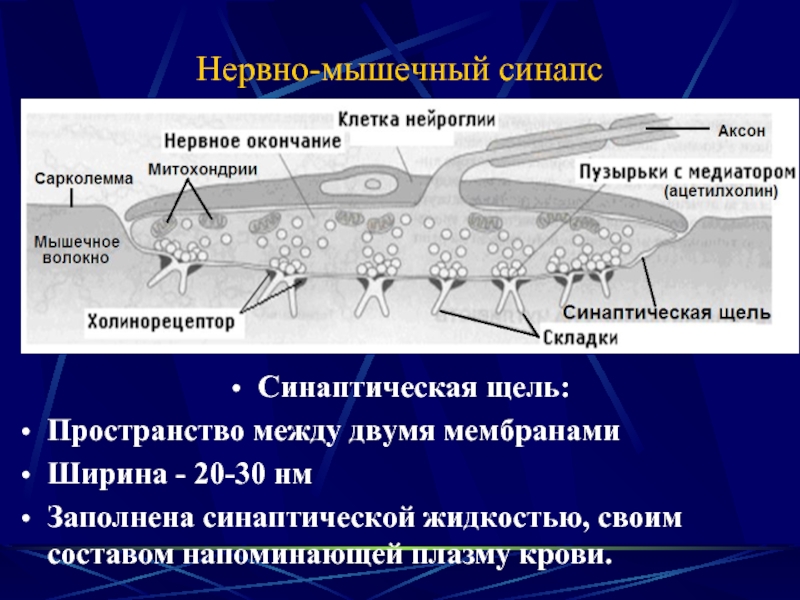

Слайд 3Нервно-мышечный синапс

Синаптическая щель:

Пространство между двумя мембранами

Ширина - 20-30 нм

Заполнена синаптической

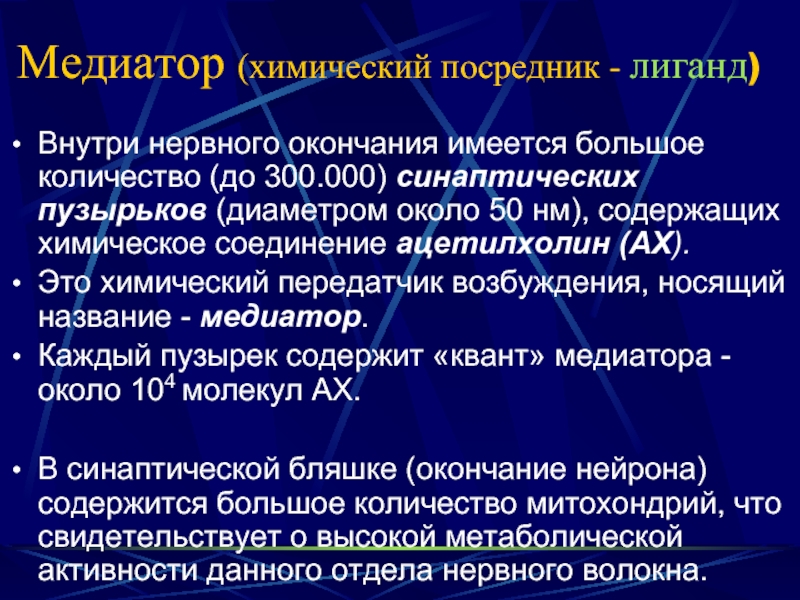

Слайд 4Медиатор (химический посредник - лиганд)

Внутри нервного окончания имеется большое количество (до

Это химический передатчик возбуждения, носящий название - медиатор.

Каждый пузырек содержит «квант» медиатора - около 104 молекул АХ.

В синаптической бляшке (окончание нейрона) содержится большое количество митохондрий, что свидетельствует о высокой метаболической активности данного отдела нервного волокна.

Слайд 5Выход медиатора в нервно-мышечном синапсе

При поступлении ПД к пресинаптической мембране в

Кальций поступает внутрь нервного окончания.

Здесь кальций взаимодействует с белком кальмодулином.

В результате несколько пузырьков с медиатором подтягиваются к мембране.

Медиатор выделяется в синаптическую щель и диффундирует к постсинаптической мембране - сарколемме.

Слайд 6Взаимодействие медиатора с постсинаптической мембраной

Медиатор диффундирует по синаптической жидкости и большая

Результатом взаимодействия АХ с ХР является открытие хемовозбудимых ионных каналов. Селективный участок его имеет диаметр 0,65 нм. Через него могут проходить лишь положительные ионы (стенка канала электроотрицательна) натрия или кальция. Но в норме превалирует поток ионов натрия. Они по концентрационному градиенту из синаптической щели поступают внутрь мышечного волокна и деполяризуют постсинаптическую мембрану.

Слайд 7Действие медиатора

Выброс медиатора обеспечивает взаимодействие его с лигандзависимыми структурами канала (ХР).

При этом ворота открываются и ионы (преимущественно натрий) поступает внутрь.

Слайд 8Переход ПКП в ВПСП

ПД по нерву могут поступать с максимальной частотой

Обычно по нерву поступает несколько десятков ПД друг за другом («пачка»).

В связи с тем, что рецепторы от предыдущего кванта АХ освобождаются очень быстро (уже через 1-1,5 мс он разрушается холинэстеразой), то каждое новое выделение медиатора приводит к повторному открытию ионных каналов.

Возникший новый ПКП наслаивается на еще не исчезнувшую предыдущую деполяризацию, суммируясь, увеличивает его амплитуду.

Слайд 9АХ после взаимодействия с холинорецептором быстро разрушается расположенной рядом ферментом (холинэстеразой).

Поэтому

Слайд 10Явление суммации

Обычно для передачи только одного ПД высвобождается до миллиона молекул

При этом мембрана деполяризуется на

-0,3 мВ.

Для достижения критического уровня необходима деполяризация до –50 мВ.

Значит необходимо поступление новых ПД

Слайд 11Восстановление медиатора в синаптической бляшке

В нервном волокне происходит постоянное пополнение

медиатор разрушается под действием фермента - холинэстеразы на холин и уксусную кислоту.

Большая часть продуктов гидролиза ацетилхолина возвращается в синаптическую бляшку, где участвует в ресинтезе новых молекул медиатора, который поступает во вновь формирующиеся везикулы.

Вторым путем восстановления потраченного медиатора являются активные процессы местного синтеза АХ из других сырьевых источников с помощью соответствующих ферментов, имеющихся в пресинаптическом окончании.

Третий путь: «подвоз» медиатора от тела нейрона - аксонный транспорт.

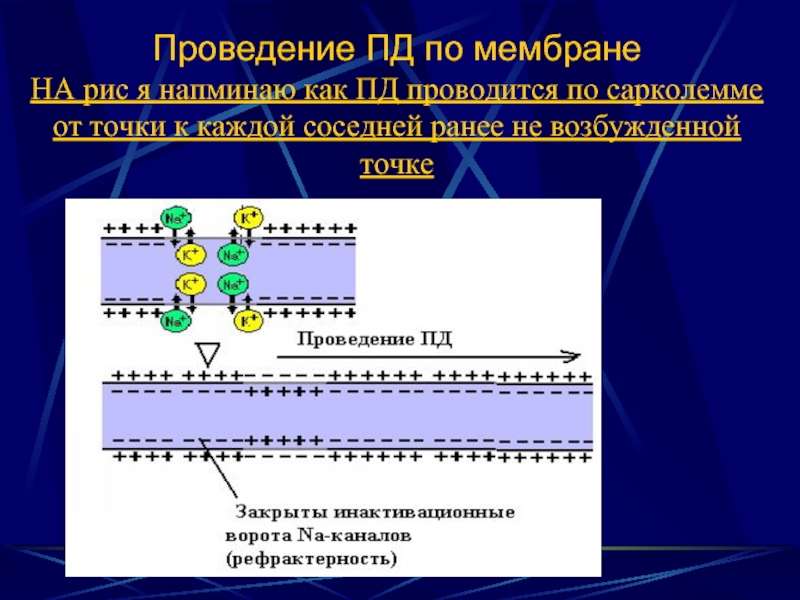

Слайд 12Проведение ПД по мембране НА рис я напминаю как ПД проводится

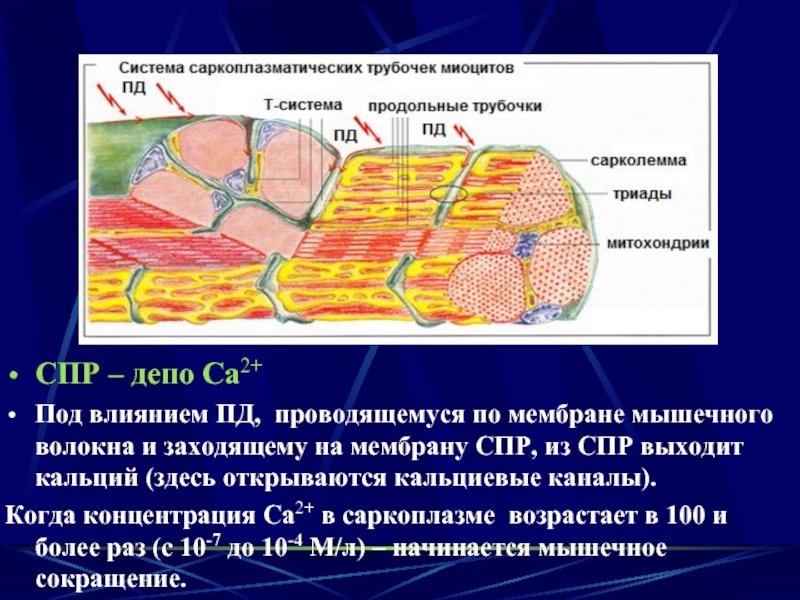

Слайд 13

СПР – депо Са2+

Под влиянием ПД, проводящемуся по мембране мышечного

Когда концентрация Са2+ в саркоплазме возрастает в 100 и более раз (с 10-7 до 10-4 М/л) – начинается мышечное сокращение.

Слайд 14

Скелетная мышца состоит из мышечных волокон.

Внутри их содержатся важнейшие органоиды: митохондрии,

А так же важнейшие белки: миоглобин, актиновые и миозиновые миофиламенты.

Слайд 15

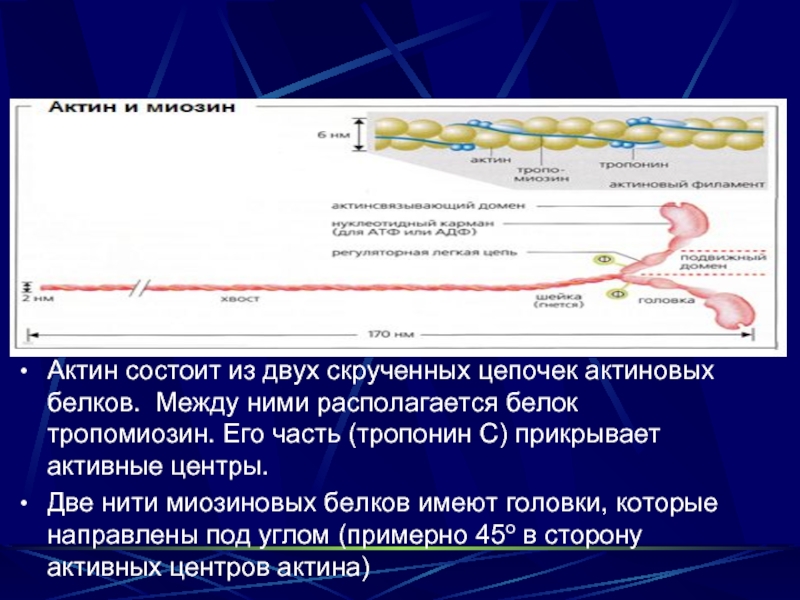

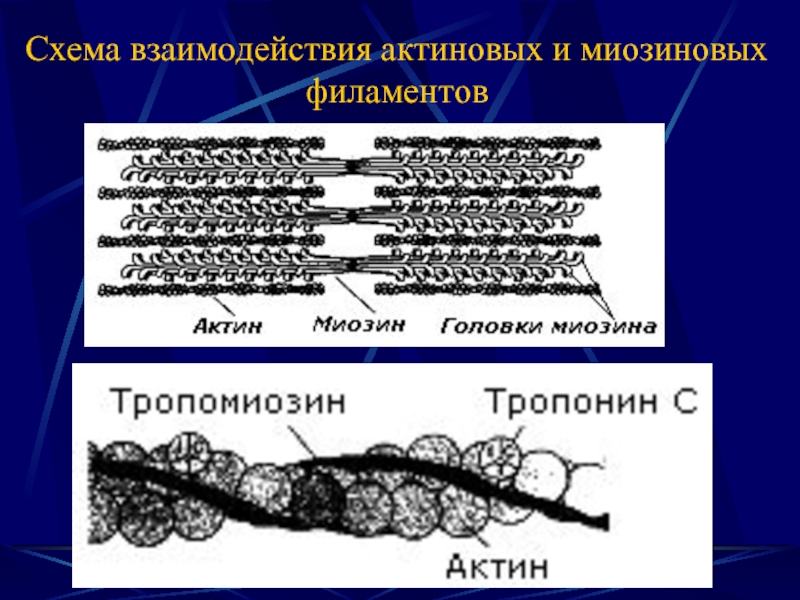

Актин состоит из двух скрученных цепочек актиновых белков. Между ними располагается

Две нити миозиновых белков имеют головки, которые направлены под углом (примерно 45о в сторону активных центров актина)

Слайд 18

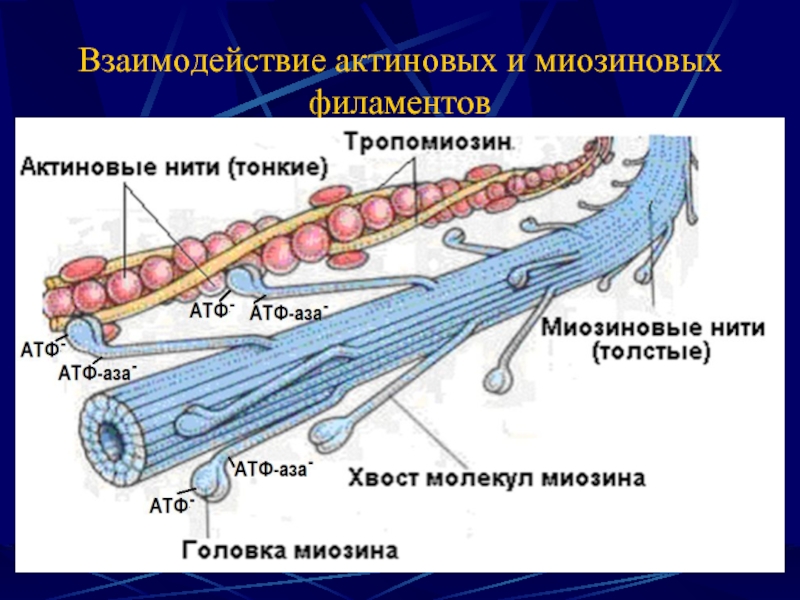

Выход кальция обеспечивает открытие активных центров актина и взаимодействие миозиновой головки

После это головка миозина поворачивается и актиновые волокна сближаются к центру. Для этого используется АТФ.

Связь актина и миозина рвется и миозиновая головка «смотрит» на следующий активный центр.

Слайд 20Этапы «шагового» механизма

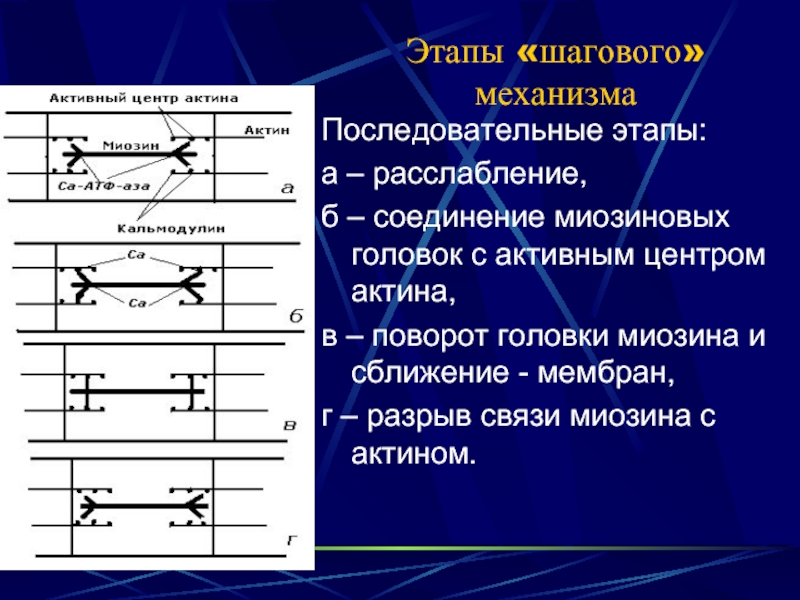

Последовательные этапы:

а – расслабление,

б – соединение миозиновых головок с

в – поворот головки миозина и сближение - мембран,

г – разрыв связи миозина с актином.

Слайд 21Кальмодулин

- Тропонин С, имеющемуся в тонких нитях, идентичен кальмодулину.

Присоединяя Са2+,

Слайд 22Кальций

Деполяризация мембраны цистерн открывает здесь электровозбудимые кальциевые каналы.

В связи с

Выделившийся кальций и является инициатором мышечного сокращения.

Достаточный для начала мышечного сокращения уровень кальция (10-5 М/л) достигается через 12-15 мс после прихода нервного импульса. Это скрытое, латентное время мышечного сокращения.

В связи с тем, что скорость распространения ПД по сарколемме выше времени, необходимого для выделения Са2+ из саркоплазматического ретикулума, то все фибриллы участка мышцы, иннервируемого одним нервом, сокращаются одновременно.

Слайд 23Роль кальция в мышечном сокращении

1 – выброс медиатора в синаптическую щель.

2

3 – расслабление мышцы (разрыв связи миозина с актином – кальциевая АТФ-аза).

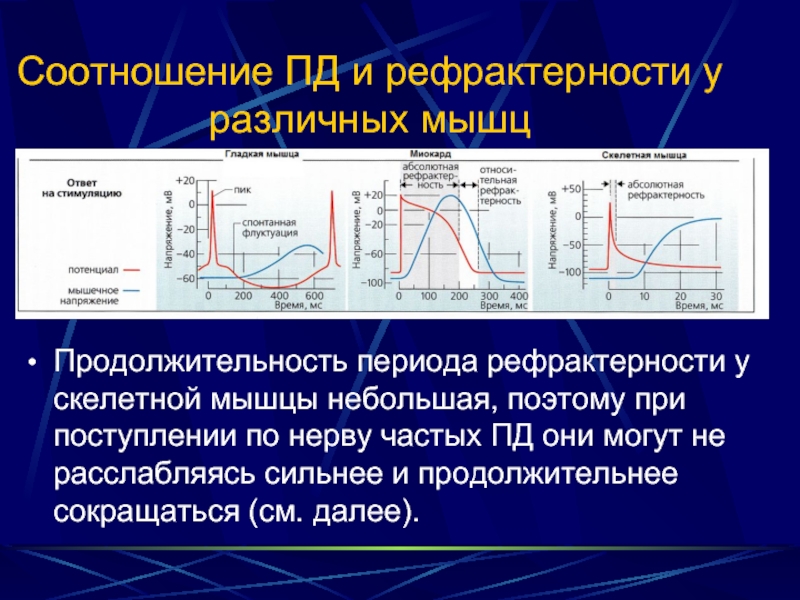

Слайд 24Соотношение ПД и рефрактерности у различных мышц

Продолжительность периода рефрактерности у скелетной

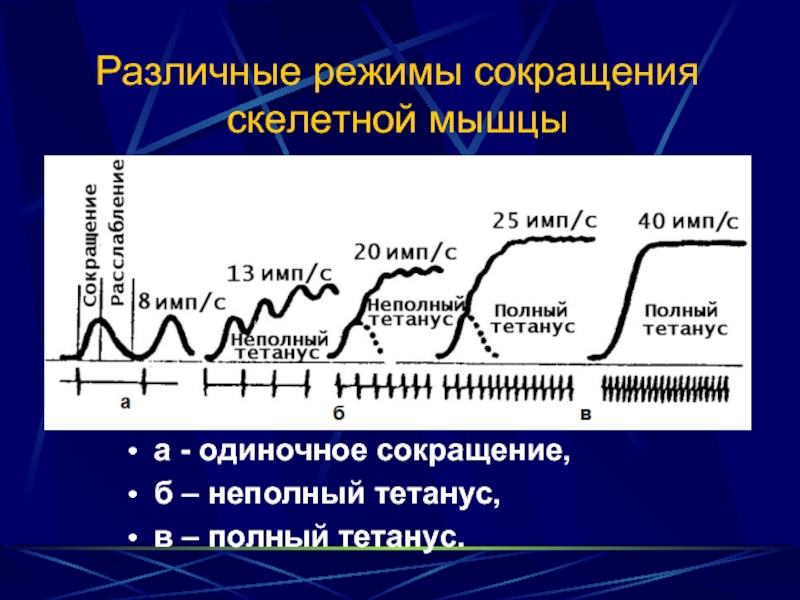

Слайд 25Различные режимы сокращения скелетной мышцы

а - одиночное сокращение,

б – неполный

в – полный тетанус.

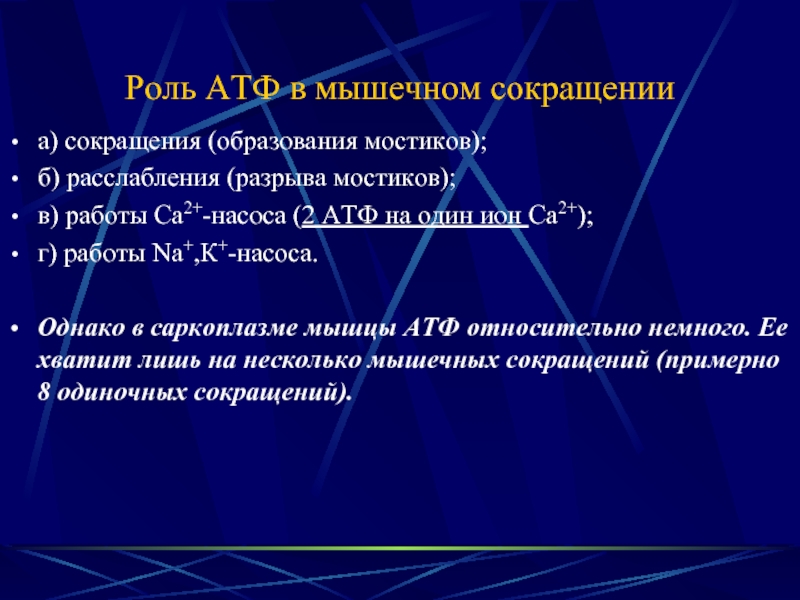

Слайд 26Роль АТФ в мышечном сокращении

а) сокращения (образования мостиков);

б) расслабления (разрыва

в) работы Са2+-насоса (2 АТФ на один ион Са2+);

г) работы Nа+,К+-насоса.

Однако в саркоплазме мышцы АТФ относительно немного. Ее хватит лишь на несколько мышечных сокращений (примерно 8 одиночных сокращений).

Слайд 27Пути ресинтеза АТФ

1) креатинфосфокиназный (КФ):

АДФ + КФ АТФ

2) гликолитический,

З) аэробное окисление.

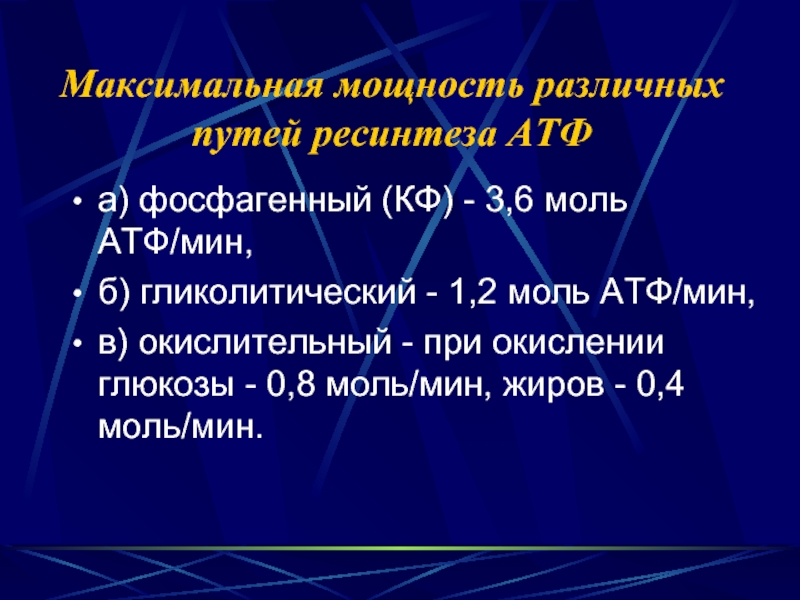

Слайд 28Максимальная мощность различных путей ресинтеза АТФ

а) фосфагенный (КФ) - 3,6

б) гликолитический - 1,2 моль АТФ/мин,

в) окислительный - при окислении глюкозы - 0,8 моль/мин, жиров - 0,4 моль/мин.

Слайд 29Двигательная единица - единичное нервное волокно мотонейрона и, иннервируемые им мышечные

1 - тело мотонейрона;

2 - ядро;

3 - дендриты;

4 - аксон;

5 - миелиновая оболочка аксона;

6 - концевые веточки аксона;

7 - нервно-мышечные синапсы.

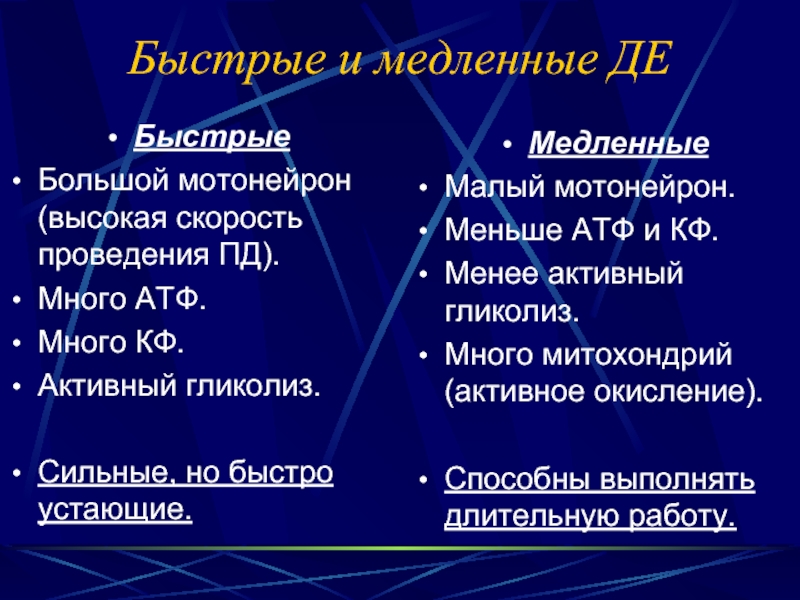

Слайд 30Быстрые и медленные ДЕ

Быстрые

Большой мотонейрон (высокая скорость проведения ПД).

Много АТФ.

Много

Активный гликолиз.

Сильные, но быстро устающие.

Медленные

Малый мотонейрон.

Меньше АТФ и КФ.

Менее активный гликолиз.

Много митохондрий (активное окисление).

Способны выполнять длительную работу.