- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Эволюционно-генетические отношения при симбиозе. (Тема 3) презентация

Содержание

- 1. Эволюционно-генетические отношения при симбиозе. (Тема 3)

- 2. 1. Коэволюция и коадаптация симбионтов. Самец

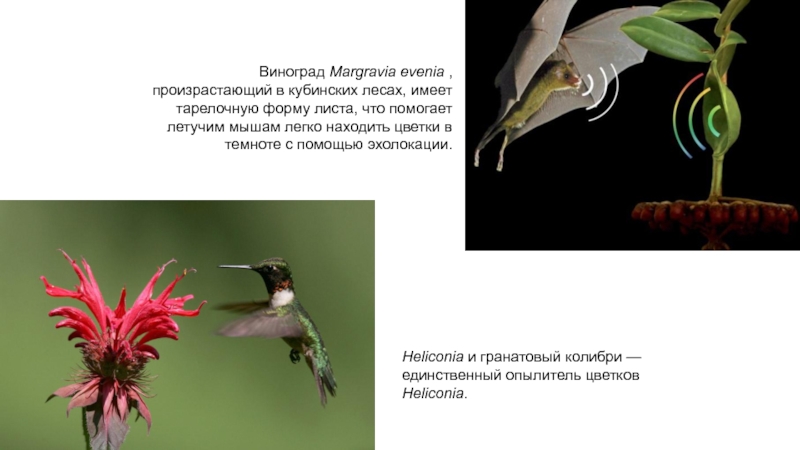

- 3. Heliconia и гранатовый колибри — единственный опылитель

- 4. A — Молодая гусеница голубянки Maculinea alcon, на

- 5. Сущность эволюционно-генетической теории симбиоза У симбионтов имеются

- 6. http://www.arriam.spb.ru/rus/.bin/noc/Lection1.pdf Генетический контроль взаимодействия при симбиозе

- 7. Гипотеза «Ген-на-ген»: каждому гену вирулентности паразита соответствует

- 8. Механизмы поддержания полиморфизма по генам устойчивости к

- 9. Эволюционная роль паразитизма Гипотеза Красной Королевы

- 10. Закономерности коэволюции паразитов и хозяев При

- 11. Эволюция гомеостаза в системе "хозяин-паразит" (хозяин комнатная

- 12. 2. Половой процесс и симбиоз Разнообразие способов размножения организмов

- 13. Половое размножение и паразитизм Гипотеза У.

- 14. Доказательства гипотезы Хамильтона в наблюдениях за природными

- 15. Доказательства гипотезы Хамильтона в экспериментах с Caenorhabditis

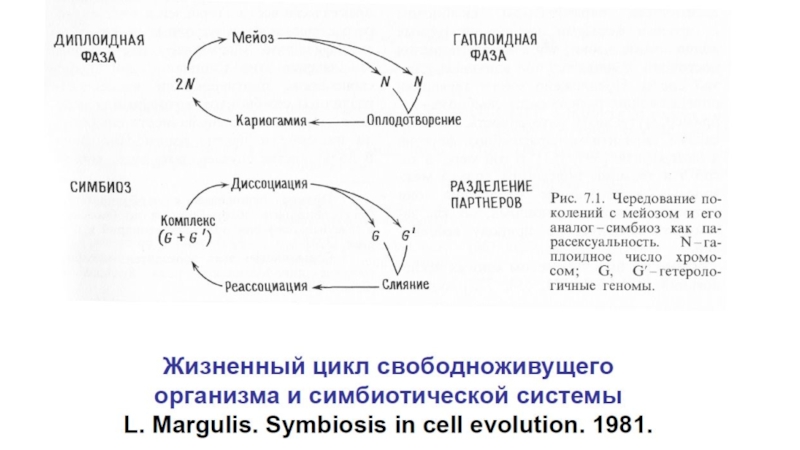

- 16. Симбиоз и половой процесс как формы генетической

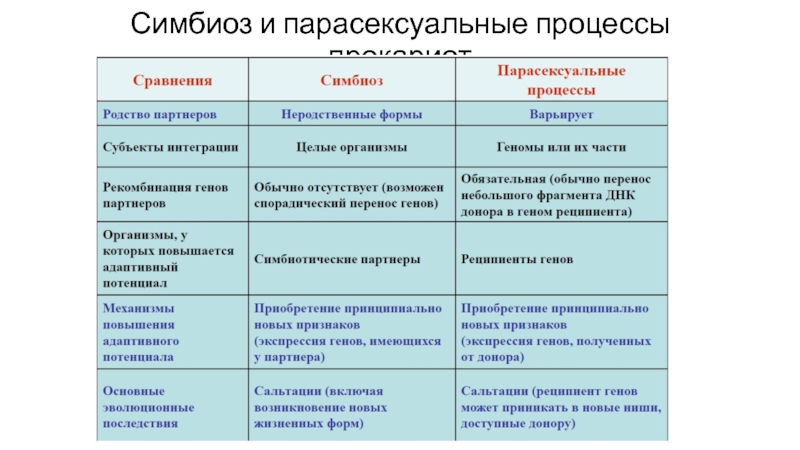

- 18. Симбиоз и парасексуальные процессы прокариот

- 20. Перенос генетической информации Вертикальный Процесс передачи

- 21. Распространение и значение горизонтального переноса генов Горизонтальный

- 22. Модель экологической дифференциации двух популяций морской бактерии

- 23. Горизонтальный обмен у прокариот заменяет половой процесс

Слайд 21. Коэволюция и коадаптация симбионтов.

Самец малахитовой нектарницы Nectarinia famosa, сосущий

Коэволюция – параллельная, взаимосвязанная совместная эволюция неродственных, но экологически тесно сопряженных видов организмов, такое изменение популяционной структуры одного из видов, которое происходит под действием изменения в популяциях партнера и оказывает обратное влияние на него.

Коадаптация – взаимное приспособление разных форм живого, обитающих совместно.

Слайд 3Heliconia и гранатовый колибри — единственный опылитель цветков Heliconia.

Виноград Margravia

Слайд 4A — Молодая гусеница голубянки Maculinea alcon, на бутоне горечавки Gentiana pneumonanthe;

Самец голубянки алькон (Maculinea alcon) на цветке эрики четырехмерной (Erica tetralix). Фото с сайта news.bbc.co.uk

Развитие многих видов бабочек-голубянок проходит в гнездах муравьев, которые выращивают гусениц, принимая их по запаху за своих личинок. Голубянка алькон (Maculinea alcon) заражает гнезда нескольких видов муравьев из рода Myrmica. В популяциях одного из этих видов (M. rubra) вторжения голубянки стимулируют локальные эволюционные процессы: отбор поощряет изменение запаха муравьиных личинок, позволяя муравьям не путать с ними паразитов. Бабочки, в свою очередь, эволюционируют вслед за муравьями, подстраиваясь под новый преобладающий личиночный запах. Происходит эволюционная «гонка вооружений», идущая в разных направлениях и вызывающая мозаичное распределение преобладающих запахов в популяциях как муравьев, так и голубянок.

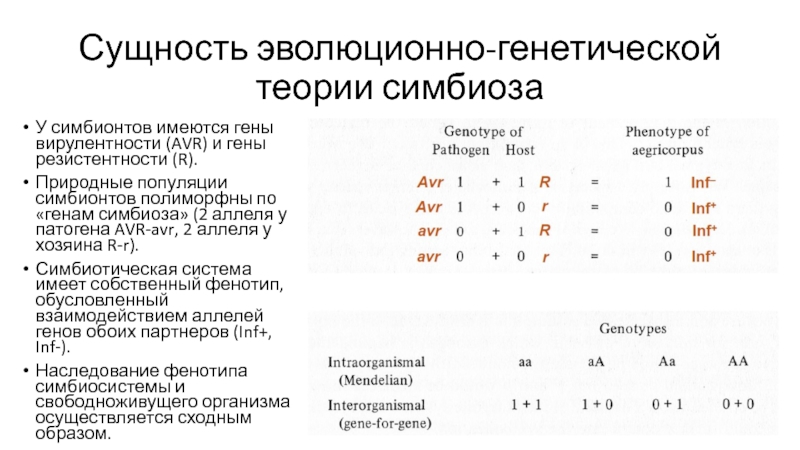

Слайд 5Сущность эволюционно-генетической теории симбиоза

У симбионтов имеются гены вирулентности (AVR) и гены

Природные популяции симбионтов полиморфны по «генам симбиоза» (2 аллеля у патогена AVR-avr, 2 аллеля у хозяина R-r).

Симбиотическая система имеет собственный фенотип, обусловленный взаимодействием аллелей генов обоих партнеров (Inf+, Inf-).

Наследование фенотипа симбиосистемы и свободноживущего организма осуществляется сходным образом.

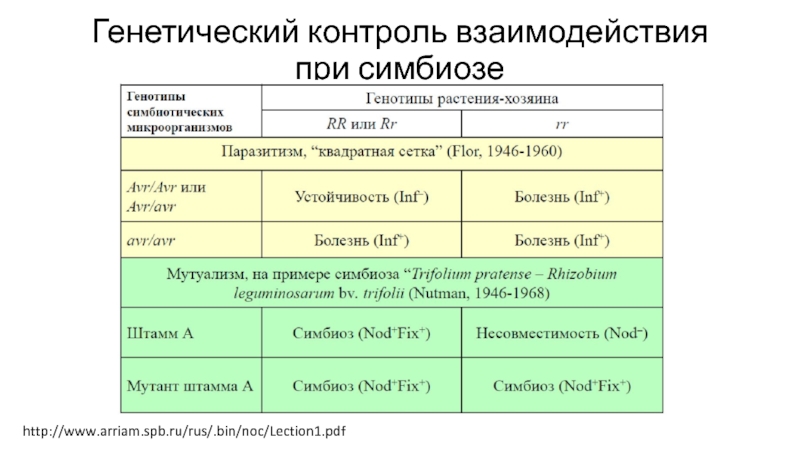

Слайд 6http://www.arriam.spb.ru/rus/.bin/noc/Lection1.pdf

Генетический контроль взаимодействия при симбиозе

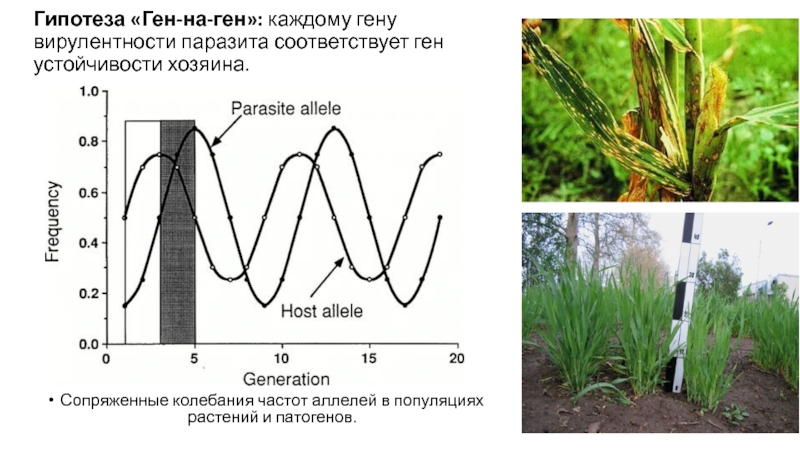

Слайд 7Гипотеза «Ген-на-ген»: каждому гену вирулентности паразита соответствует ген устойчивости хозяина.

Сопряженные колебания

Слайд 8Механизмы поддержания полиморфизма по генам устойчивости к паразитам

Гипотеза Холдейна (1949): хозяева-носители

Слайд 9Эволюционная роль паразитизма

Гипотеза Красной Королевы - Red Queen’s Hypothesis (Van

Согласно гипотезе Красной Королевы, чем быстрее эволюционирует паразит, тем быстрее эволюционирует хозяин;

«…здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»

(Льюис Кэрролл

«Алиса в Зазеркалье»)

Слайд 10Закономерности коэволюции

паразитов и хозяев

При длительной совместной эволюции паразита и хозяина

В процессе коэволюции возможно замещение некоторых функций хозяина симбионтом.

Впоследствии такие сообщества становятся все более интегрированными, так что партнеры не могут существовать по отдельности.

Далеко не всегда антагонизм партнеров снижается в ходе коэволюции. Паразиты – некротрофы эволюционируют по пути совершенствования механизмов патогенного воздействия на хозяина.

В процессе коэволюции возрастает степень специфичности паразита в выборе хозяина. Наличие большого круга хозяев – признак эволюционной молодости таксона паразита.

Паразит повторяет эволюционный путь хозяина.

Коэволюция ведет к возникновению новых свойств, стимулирует эволюцию разных форм иммунитета.

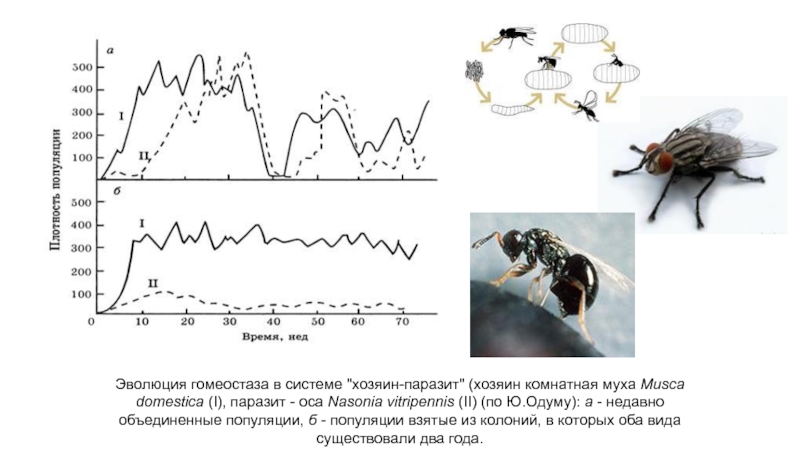

Слайд 11Эволюция гомеостаза в системе "хозяин-паразит" (хозяин комнатная муха Musca domestica (I),

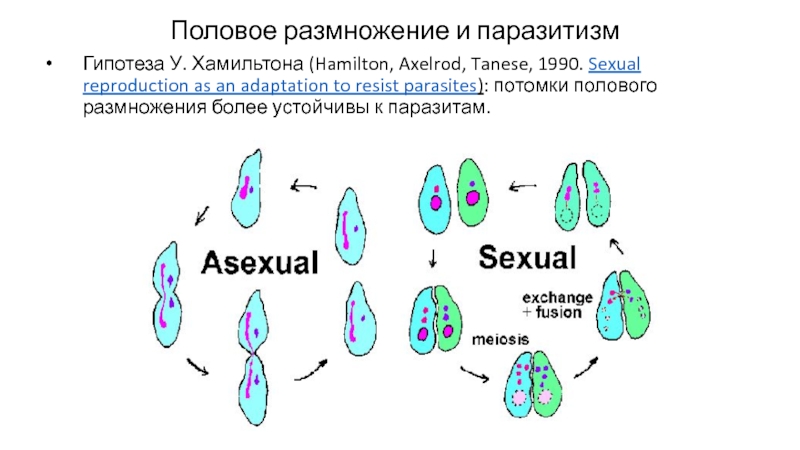

Слайд 13Половое размножение и паразитизм

Гипотеза У. Хамильтона (Hamilton, Axelrod, Tanese, 1990.

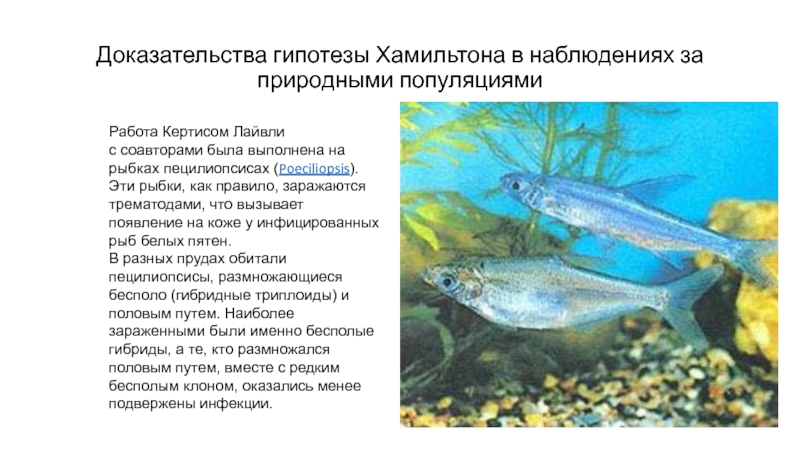

Слайд 14Доказательства гипотезы Хамильтона в наблюдениях за природными популяциями

Работа Кертисом Лайвли с соавторами

В разных прудах обитали пецилиопсисы, размножающиеся бесполо (гибридные триплоиды) и половым путем. Наиболее зараженными были именно бесполые гибриды, а те, кто размножался половым путем, вместе с редким бесполым клоном, оказались менее подвержены инфекции.

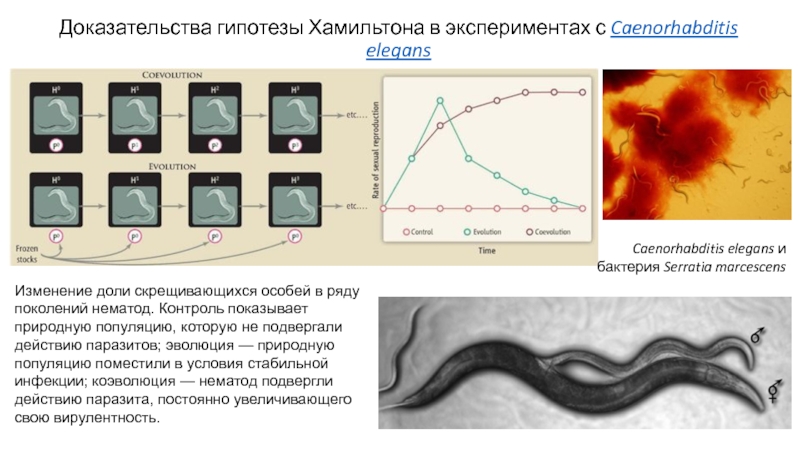

Слайд 15Доказательства гипотезы Хамильтона в экспериментах с Caenorhabditis elegans

Изменение доли скрещивающихся особей

Caenorhabditis elegans и бактерия Serratia marcescens

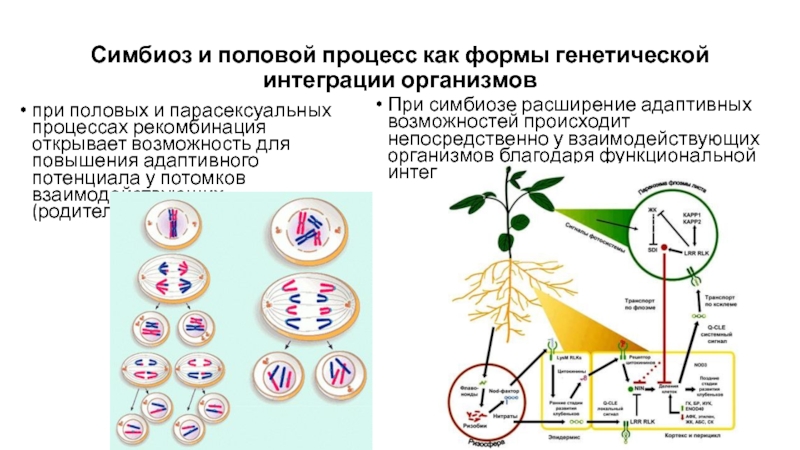

Слайд 16Симбиоз и половой процесс как формы генетической интеграции организмов

при половых и

При симбиозе расширение адаптивных возможностей происходит непосредственно у взаимодействующих организмов благодаря функциональной интеграции их генов.

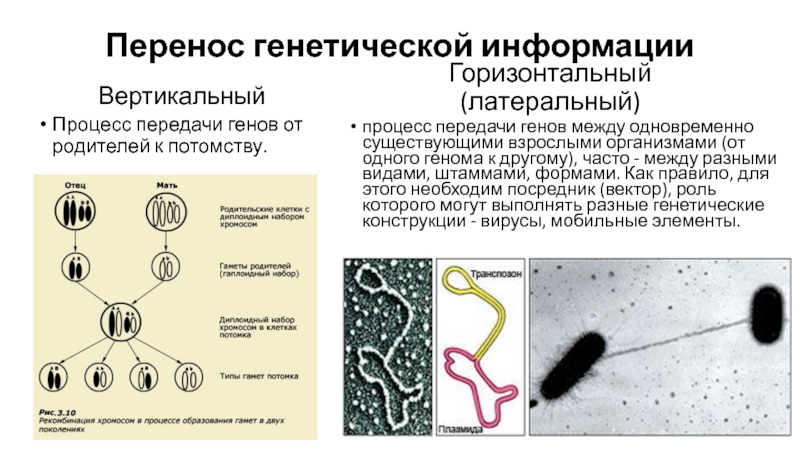

Слайд 20Перенос генетической информации

Вертикальный

Процесс передачи генов от родителей к потомству.

Горизонтальный (латеральный)

процесс

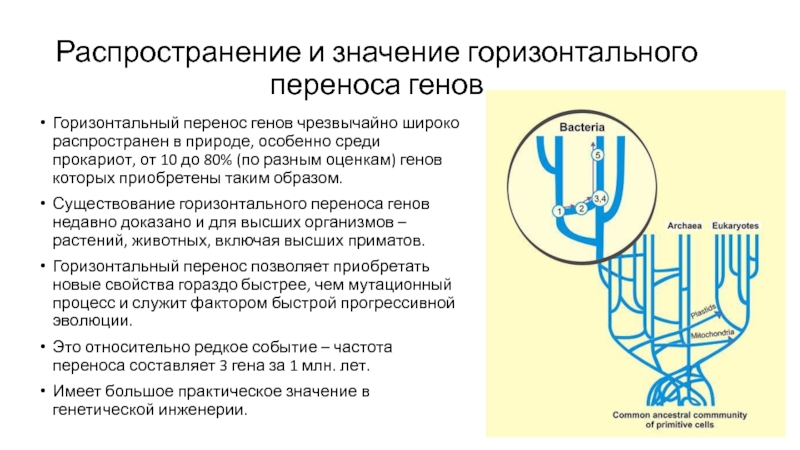

Слайд 21Распространение и значение горизонтального переноса генов

Горизонтальный перенос генов чрезвычайно широко распространен

Существование горизонтального переноса генов недавно доказано и для высших организмов – растений, животных, включая высших приматов.

Горизонтальный перенос позволяет приобретать новые свойства гораздо быстрее, чем мутационный процесс и служит фактором быстрой прогрессивной эволюции.

Это относительно редкое событие – частота переноса составляет 3 гена за 1 млн. лет.

Имеет большое практическое значение в генетической инженерии.

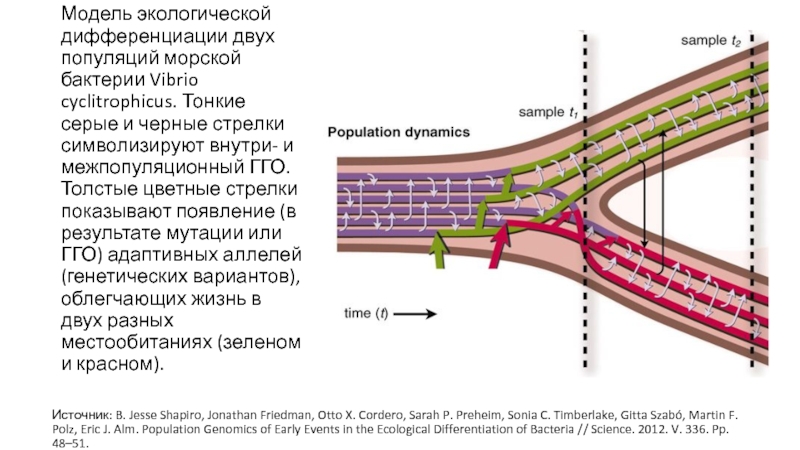

Слайд 22Модель экологической дифференциации двух популяций морской бактерии Vibrio cyclitrophicus. Тонкие серые

Источник: B. Jesse Shapiro, Jonathan Friedman, Otto X. Cordero, Sarah P. Preheim, Sonia C. Timberlake, Gitta Szabó, Martin F. Polz, Eric J. Alm. Population Genomics of Early Events in the Ecological Differentiation of Bacteria // Science. 2012. V. 336. Pp. 48–51.

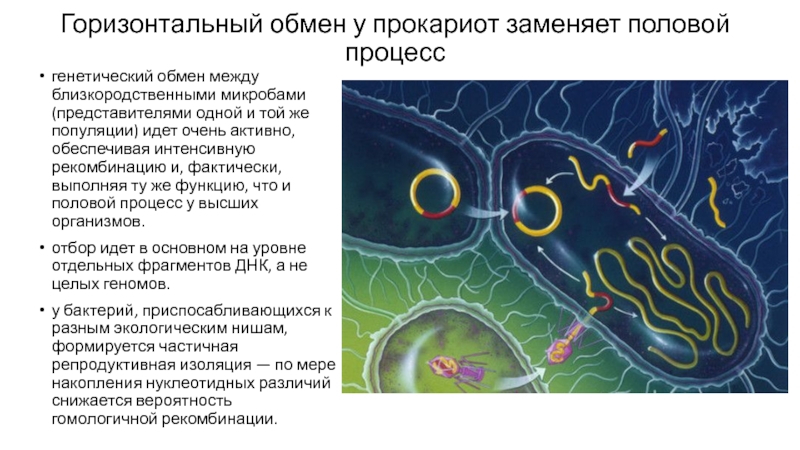

Слайд 23Горизонтальный обмен у прокариот заменяет половой процесс

генетический обмен между близкородственными микробами

отбор идет в основном на уровне отдельных фрагментов ДНК, а не целых геномов.

у бактерий, приспосабливающихся к разным экологическим нишам, формируется частичная репродуктивная изоляция — по мере накопления нуклеотидных различий снижается вероятность гомологичной рекомбинации.