- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методика развития связной речи презентация

Содержание

- 1. Методика развития связной речи

- 2. Связная речь Связная речь - смысловое

- 3. Разговор между

- 5. Связана с

- 6. Развитие функций речевой деятельности

- 7. Диалогические умения Собственно речевые умения:

- 8. Задачи развития диалогической речи В группах

- 9. В среднем дошкольном возрасте: приучать вступать

- 10. Виды монологов в зависимости от функции

- 11. Самостоятельное развернутое

- 12. Виды монологов в зависимости от

- 13. Виды монологов в зависимости от ведущего

- 14. Во второй младшей группе - пересказывать

- 15. В старшей группе - последовательно пересказывать

- 16. Обучение диалогической речи в процессе

- 17. ОБУЧЕНИЕ ДИАОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

- 18. Планируются воспитателем заранее Возникают по инициативе детей Виды разговоров

- 19. Приемы формирования диалогической речи Прием

- 20. Беседа как метод обучения диалогической речи

- 21. Тематика бесед Темы, отражающие явления общественной

- 22. Классификация бесед 1). Е.

- 23. Виды бесед по дидактическим задачам Вводная

- 24. Беседа, сопровождающая приобретение нового опыта

- 25. Беседа заключительная (обобщающая) Является

- 26. Структурные компоненты беседы 1. Начало

- 27. Вопросы – основной прием в методике

- 28. В зависимости от полноты и степени

- 29. Приемы проведения беседы Вопросы Указания Обобщения

- 30. ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

- 31. Приемы обучения рассказыванию 1. Совместное

- 32. Приемы обучения рассказыванию 4. План

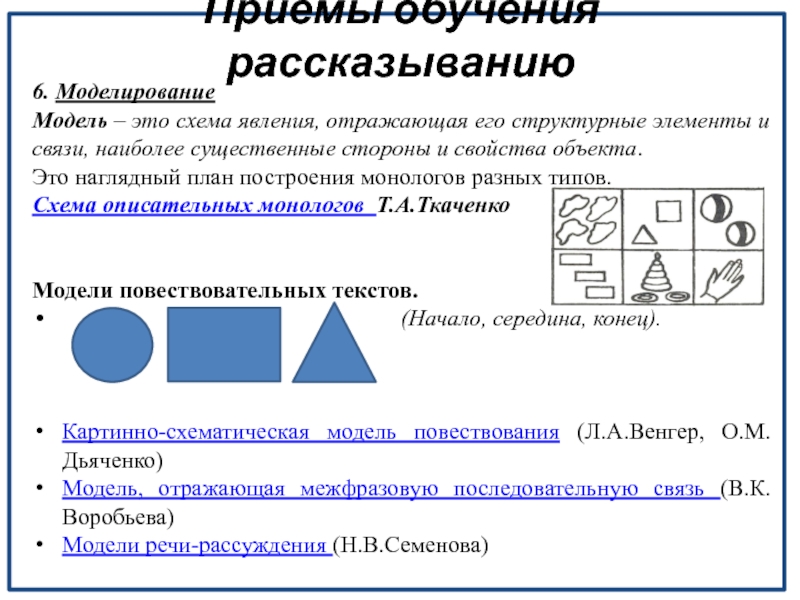

- 33. Приемы обучения рассказыванию 6. Моделирование

- 34. Приемы обучения рассказыванию 7.

- 35. Приемы обучения рассказыванию 8.

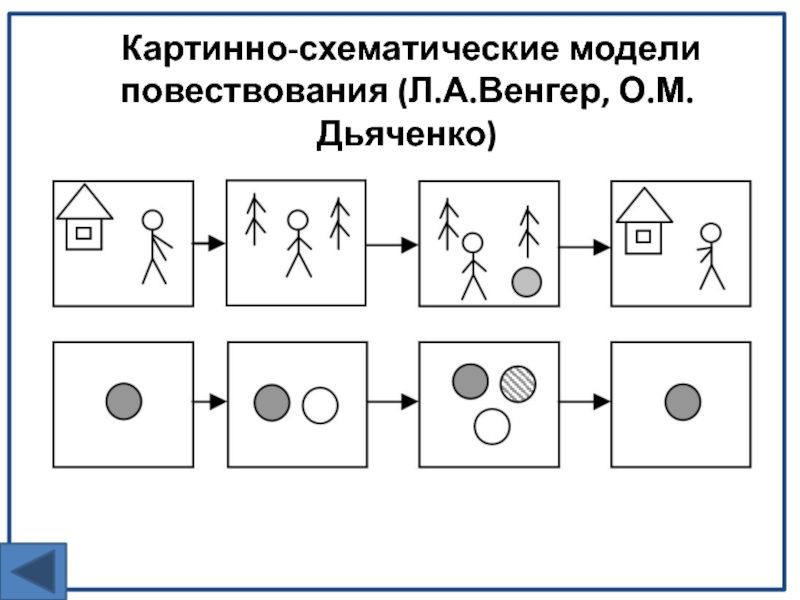

- 37. Примеры картинно-схематических моделей повествования (Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко)

- 38. Модели, отражающие межфразовую последовательную связь (В.К.Воробьева)

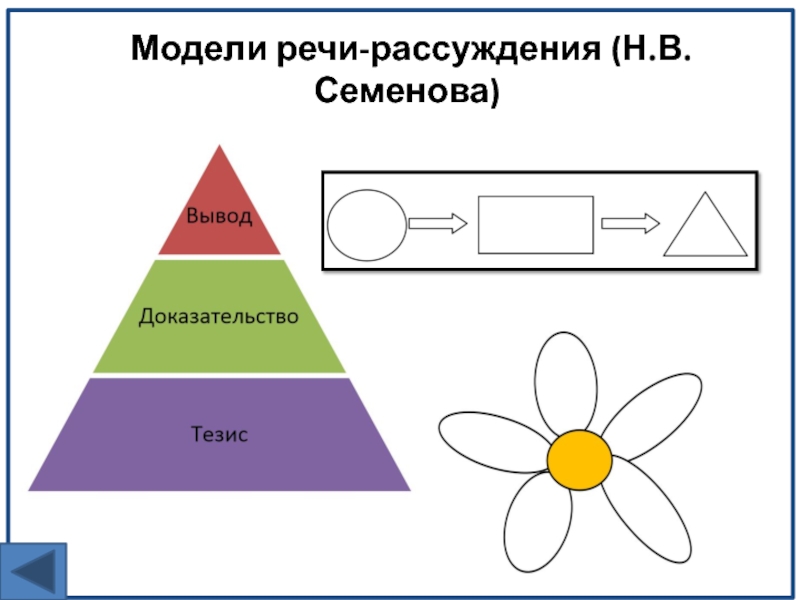

- 39. Модели речи-рассуждения (Н.В.Семенова)

- 40. ПЕРЕСКАЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- 41. Пересказ литературных произведений Пересказ –

- 42. Виды пересказов Близкий к

- 43. Требования к пересказам детей Осмысленность,

- 44. Подготовка к пересказу Подготовка воспитателя состоит:

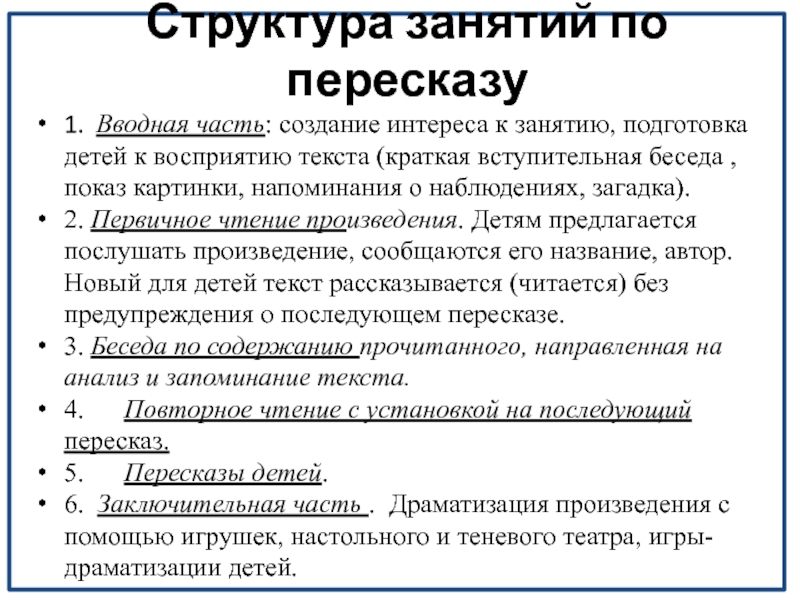

- 45. Структура занятий по пересказу 1.

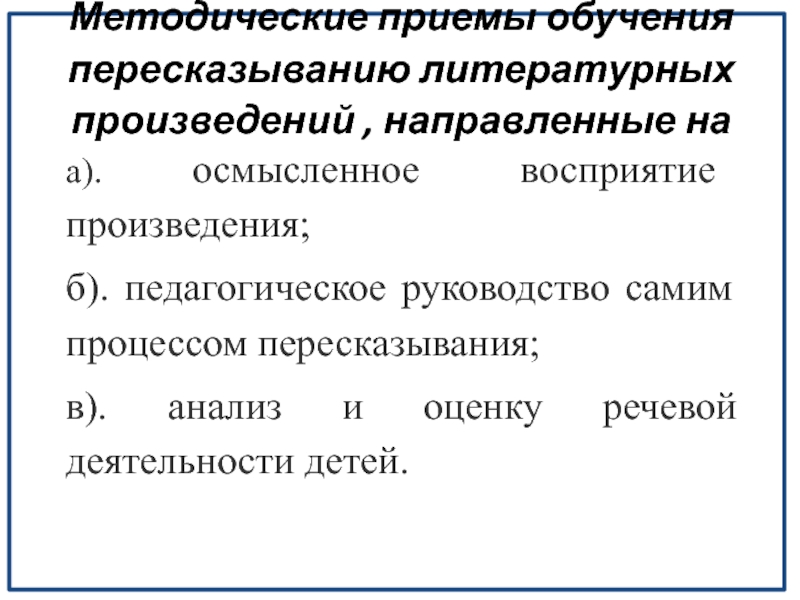

- 46. Методические приемы обучения пересказыванию литературных произведений

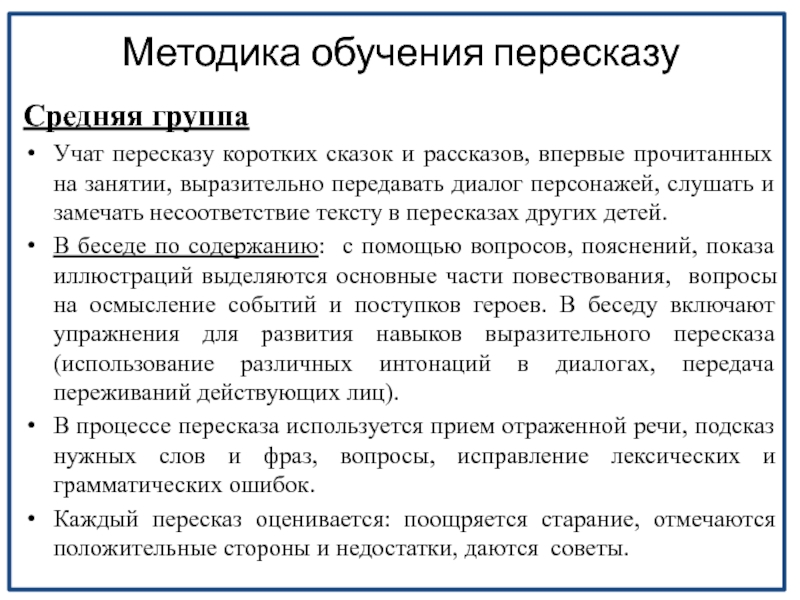

- 47. Методика обучения пересказу Средняя группа

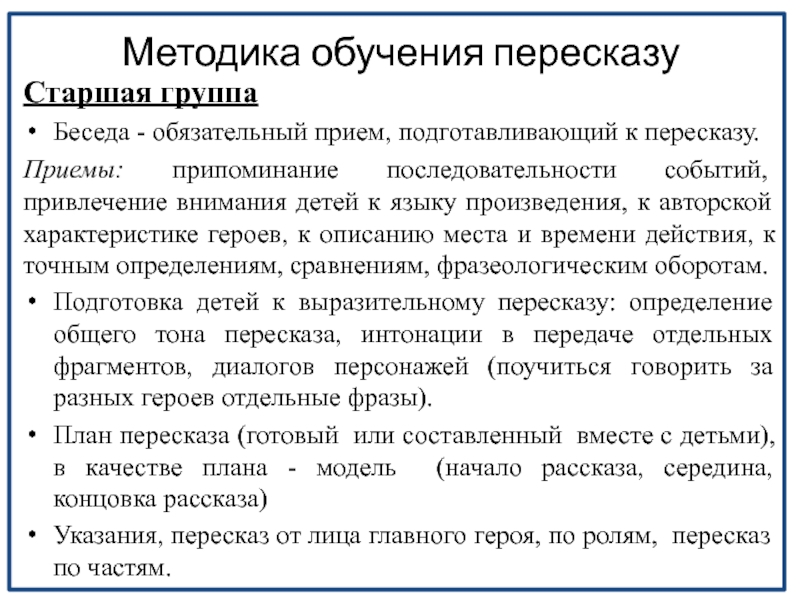

- 48. Методика обучения пересказу Старшая группа

- 49. При анализе дети более точно соотносят пересказы

Слайд 2

Связная речь

Связная речь - смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений),

Основные формы: диалог и монолог.

Слайд 3

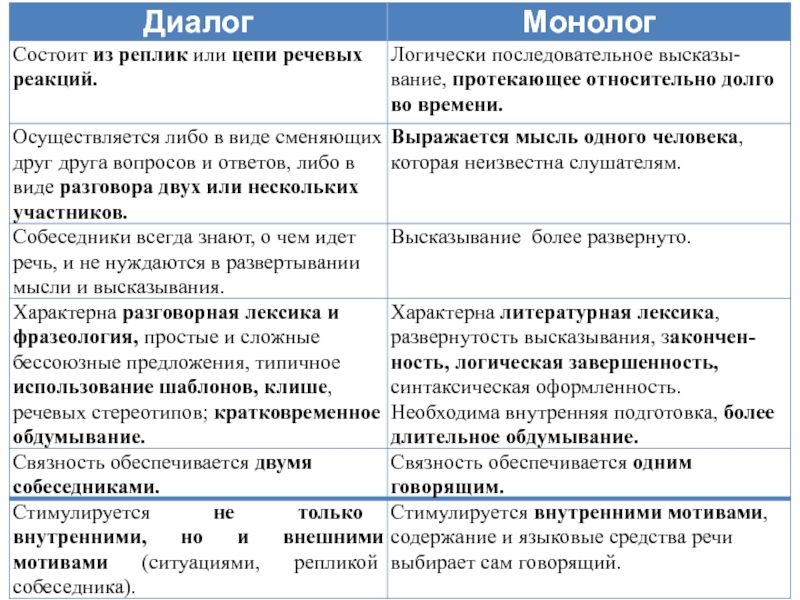

Разговор между двумя или несколькими лицами

Связное, логически последовательное высказывание,

Формы связной речи

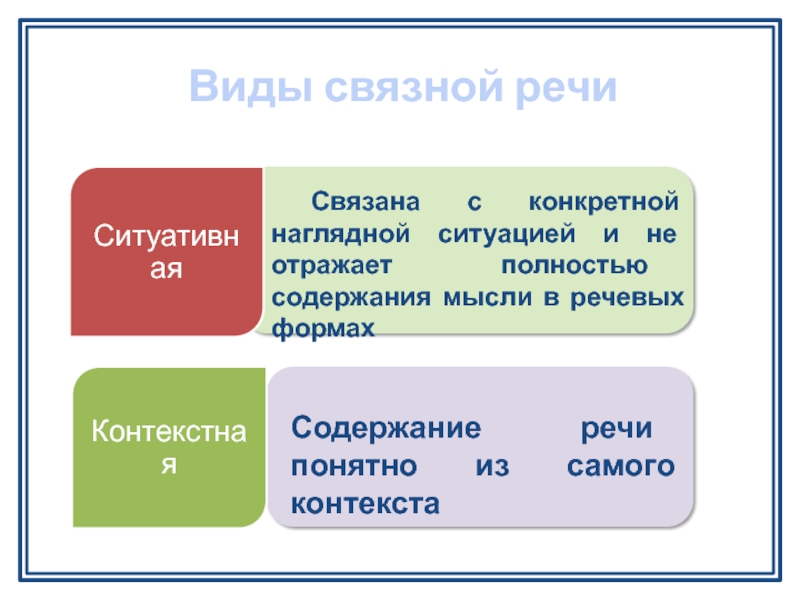

Слайд 5

Связана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью содержания

Содержание речи понятно из самого контекста

Виды связной речи

Слайд 6

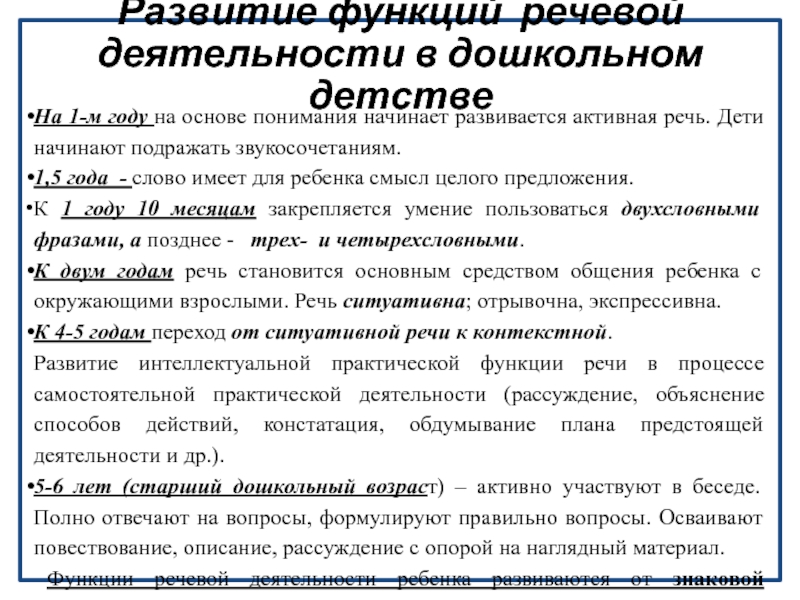

Развитие функций речевой деятельности в дошкольном детстве

На 1-м году на основе

1,5 года - слово имеет для ребенка смысл целого предложения.

К 1 году 10 месяцам закрепляется умение пользоваться двухсловными фразами, а позднее - трех- и четырехсловными.

К двум годам речь становится основным средством общения ребенка с окружающими взрослыми. Речь ситуативна; отрывочна, экспрессивна.

К 4-5 годам переход от ситуативной речи к контекстной.

Развитие интеллектуальной практической функции речи в процессе самостоятельной практической деятельности (рассуждение, объяснение способов действий, констатация, обдумывание плана предстоящей деятельности и др.).

5-6 лет (старший дошкольный возраст) – активно участвуют в беседе. Полно отвечают на вопросы, формулируют правильно вопросы. Осваивают повествование, описание, рассуждение с опорой на наглядный материал.

Функции речевой деятельности ребенка развиваются от знаковой (обозначающей, номинативной) и коммуникативной к планированию и регулированию своих действий.

Слайд 7

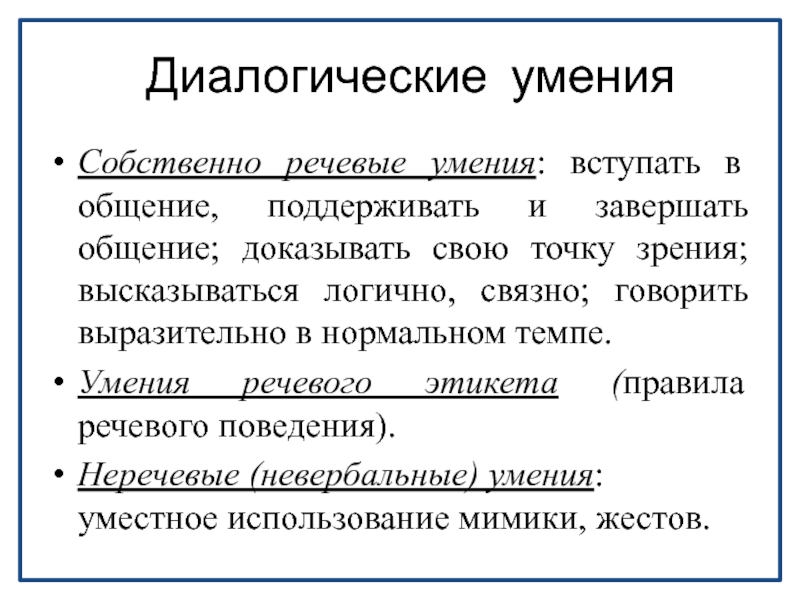

Диалогические умения

Собственно речевые умения: вступать в общение, поддерживать и завершать

Умения речевого этикета (правила речевого поведения).

Неречевые (невербальные) умения: уместное использование мимики, жестов.

Слайд 8

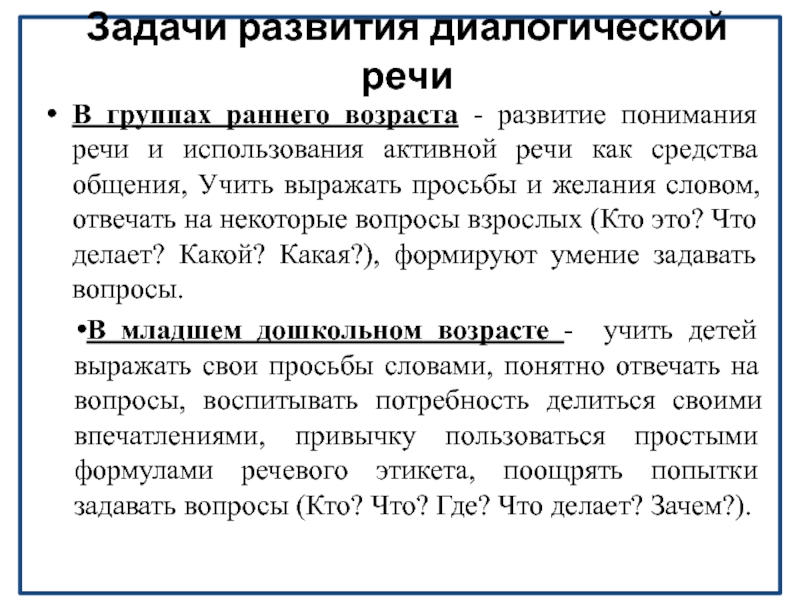

Задачи развития диалогической речи

В группах раннего возраста - развитие понимания речи

В младшем дошкольном возрасте - учить детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы, воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, привычку пользоваться простыми формулами речевого этикета, поощрять попытки задавать вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?).

Слайд 9

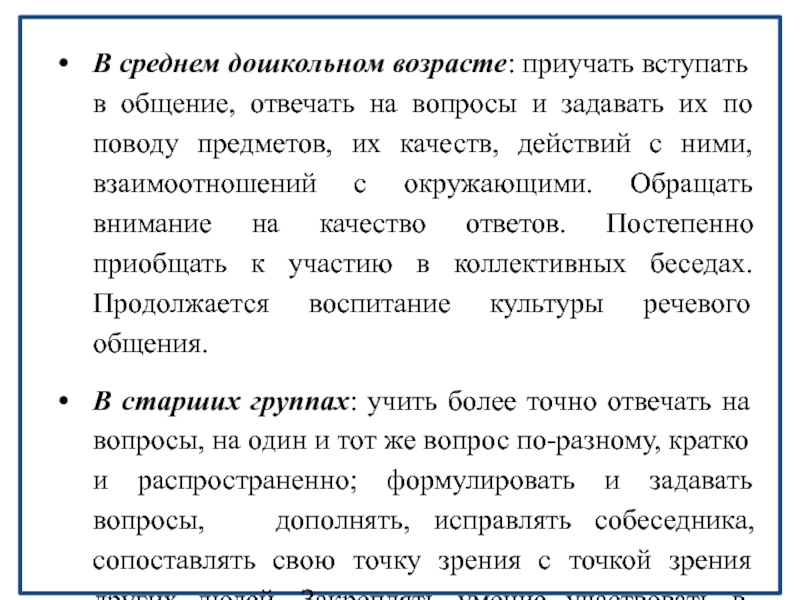

В среднем дошкольном возрасте: приучать вступать в общение, отвечать на вопросы

В старших группах: учить более точно отвечать на вопросы, на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно; формулировать и задавать вопросы, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей. Закреплять умение участвовать в общей беседе.

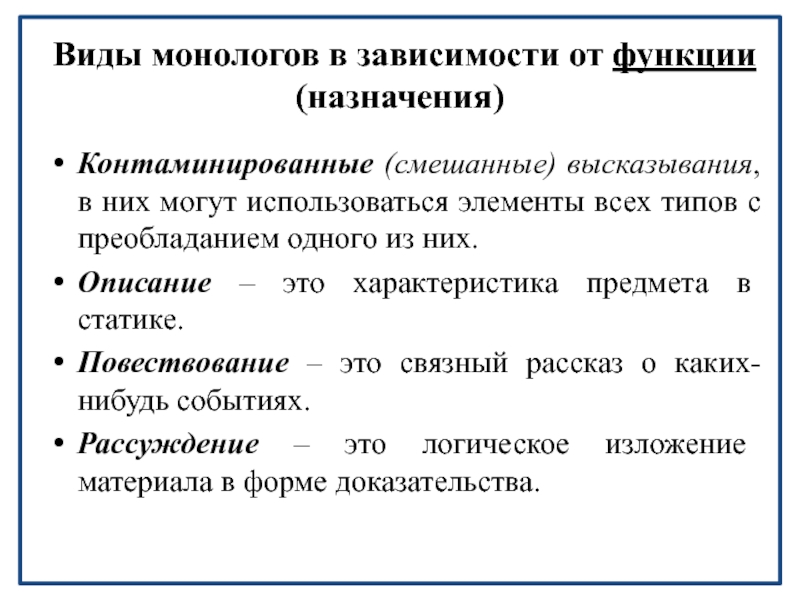

Слайд 10

Виды монологов в зависимости от функции (назначения)

Контаминированные (смешанные) высказывания, в

Описание – это характеристика предмета в статике.

Повествование – это связный рассказ о каких-нибудь событиях.

Рассуждение – это логическое изложение материала в форме доказательства.

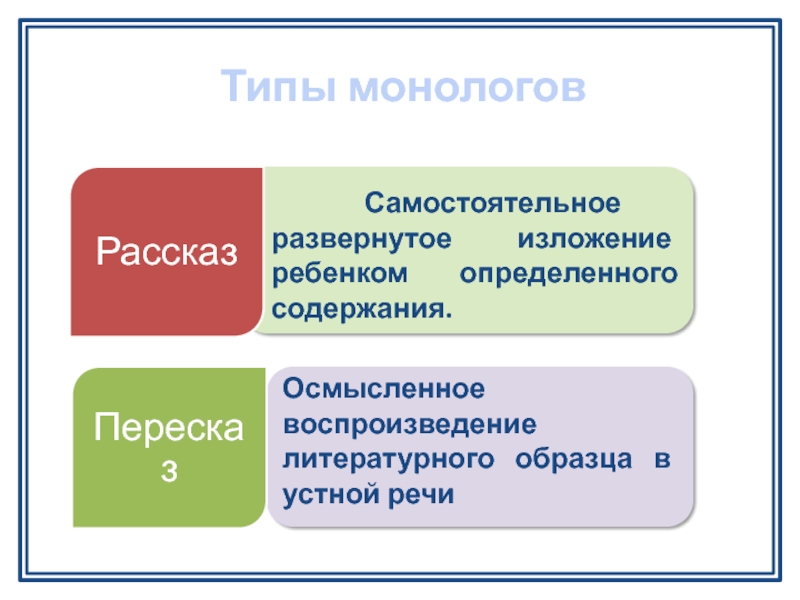

Слайд 11

Самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного содержания.

Осмысленное воспроизведение литературного образца

Типы монологов

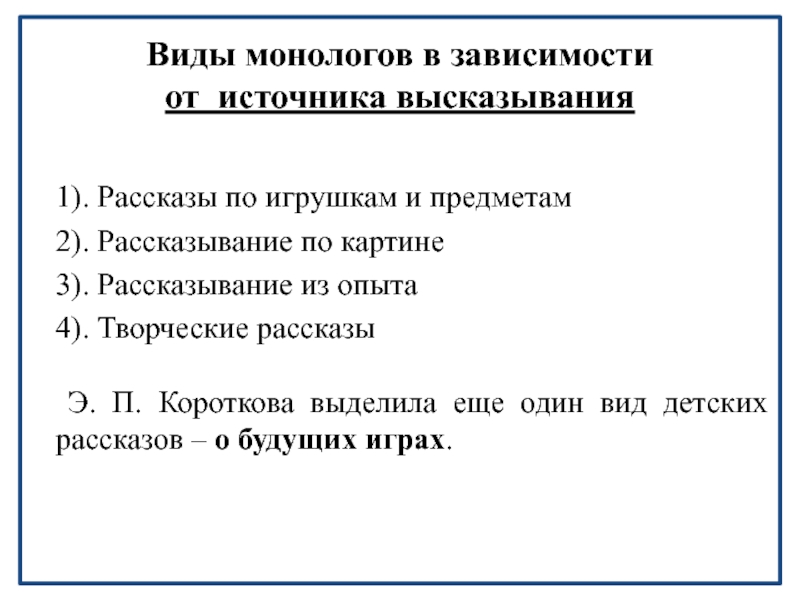

Слайд 12

Виды монологов в зависимости

от источника высказывания

1). Рассказы по игрушкам

2). Рассказывание по картине

3). Рассказывание из опыта

4). Творческие рассказы

Э. П. Короткова выделила еще один вид детских рассказов – о будущих играх.

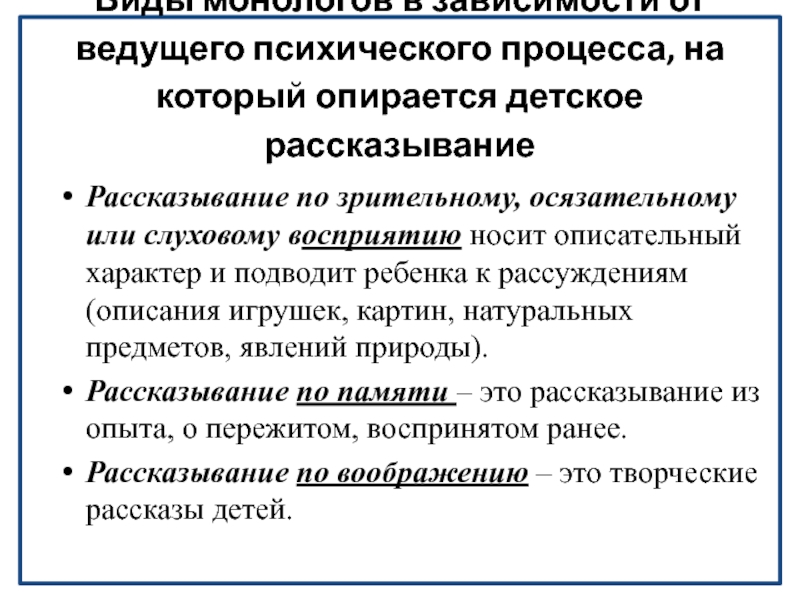

Слайд 13

Виды монологов в зависимости от ведущего психического процесса, на который опирается

Рассказывание по зрительному, осязательному или слуховому восприятию носит описательный характер и подводит ребенка к рассуждениям (описания игрушек, картин, натуральных предметов, явлений природы).

Рассказывание по памяти – это рассказывание из опыта, о пережитом, воспринятом ранее.

Рассказывание по воображению – это творческие рассказы детей.

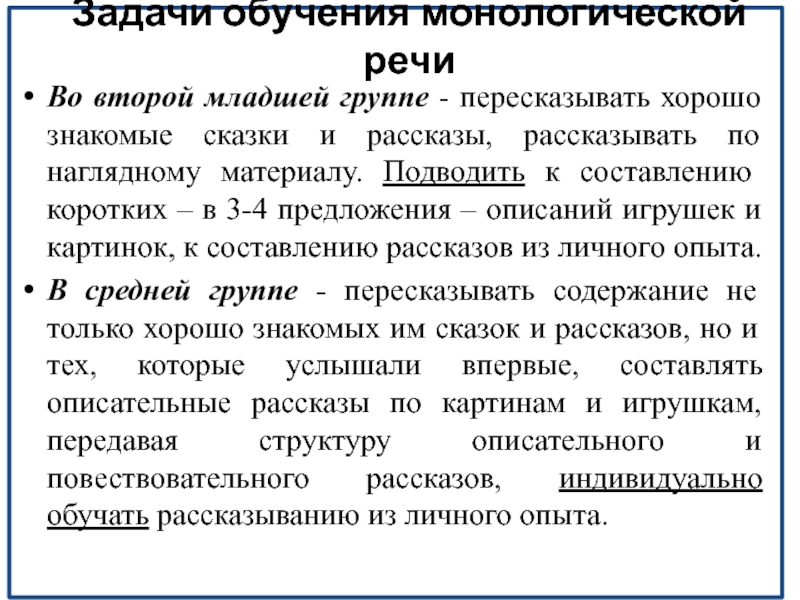

Слайд 14

Во второй младшей группе - пересказывать хорошо знакомые сказки и рассказы,

В средней группе - пересказывать содержание не только хорошо знакомых им сказок и рассказов, но и тех, которые услышали впервые, составлять описательные рассказы по картинам и игрушкам, передавая структуру описательного и повествовательного рассказов, индивидуально обучать рассказыванию из личного опыта.

Задачи обучения монологической речи

Слайд 15

В старшей группе - последовательно пересказывать литературные произведения без помощи воспитателя,

В подготовительной к школе группе - строить разные типы текстов (описание, повествование, рассуждение) с соблюдением их структуры. Усложняются задачи и содержание обучения детей рассказыванию по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта, творческому рассказыванию без наглядного материала.

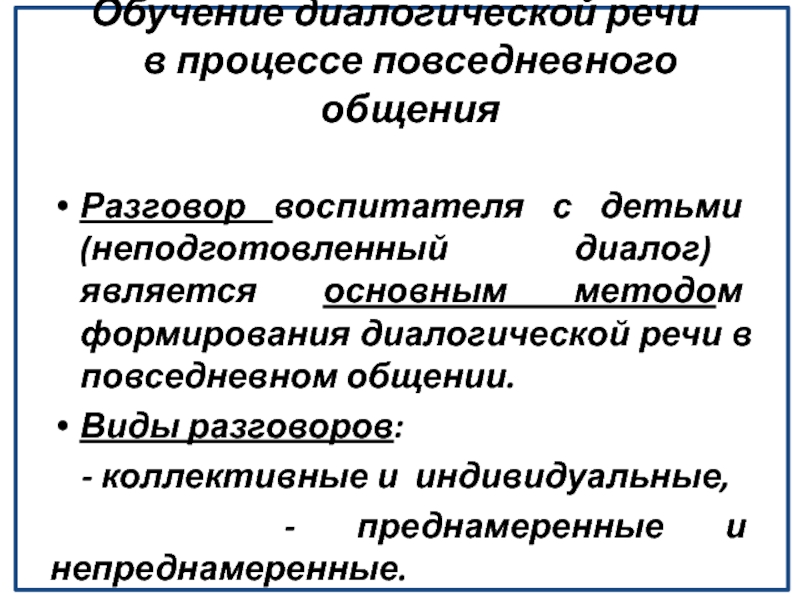

Слайд 16

Обучение диалогической речи

в процессе повседневного общения

Разговор воспитателя с детьми (неподготовленный

Виды разговоров:

- коллективные и индивидуальные,

- преднамеренные и непреднамеренные.

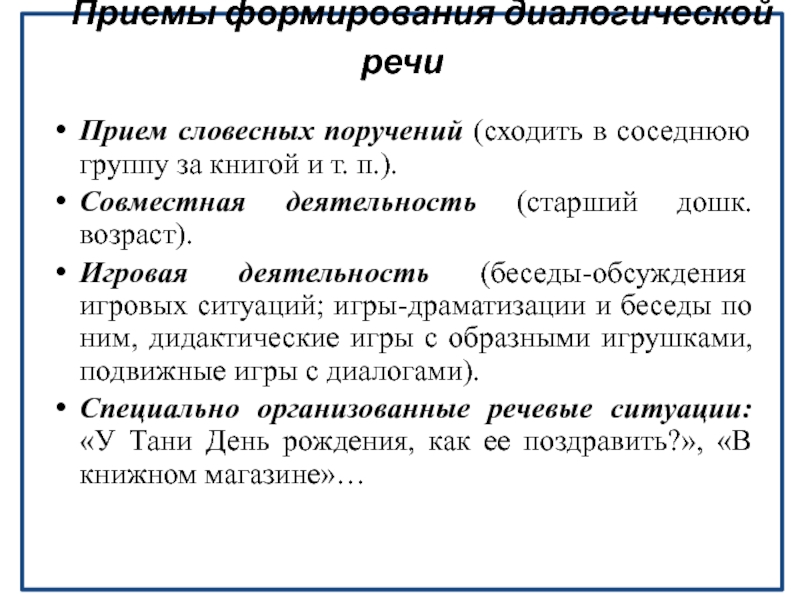

Слайд 19

Приемы формирования диалогической речи

Прием словесных поручений (сходить в соседнюю группу за

Совместная деятельность (старший дошк. возраст).

Игровая деятельность (беседы-обсуждения игровых ситуаций; игры-драматизации и беседы по ним, дидактические игры с образными игрушками, подвижные игры с диалогами).

Специально организованные речевые ситуации: «У Тани День рождения, как ее поздравить?», «В книжном магазине»…

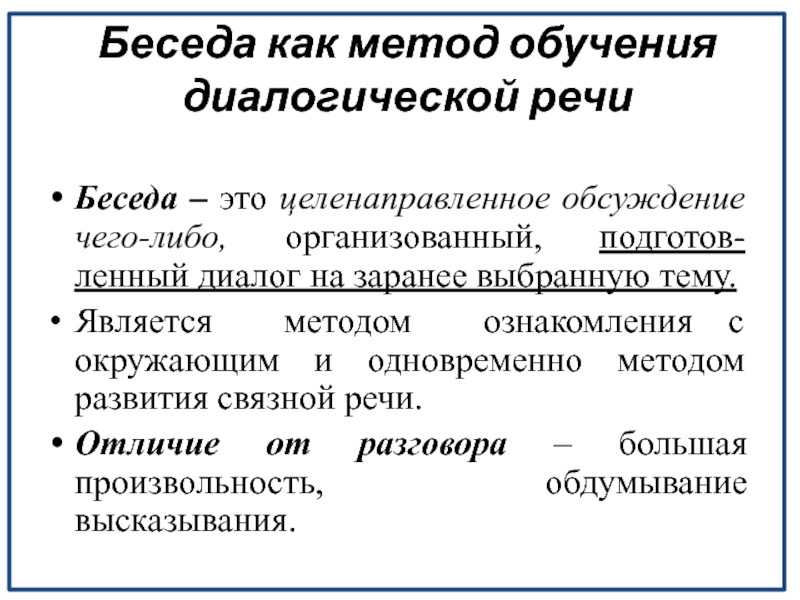

Слайд 20

Беседа как метод обучения диалогической речи

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо,

Является методом ознакомления с окружающим и одновременно методом развития связной речи.

Отличие от разговора – большая произвольность, обдумывание высказывания.

Слайд 21

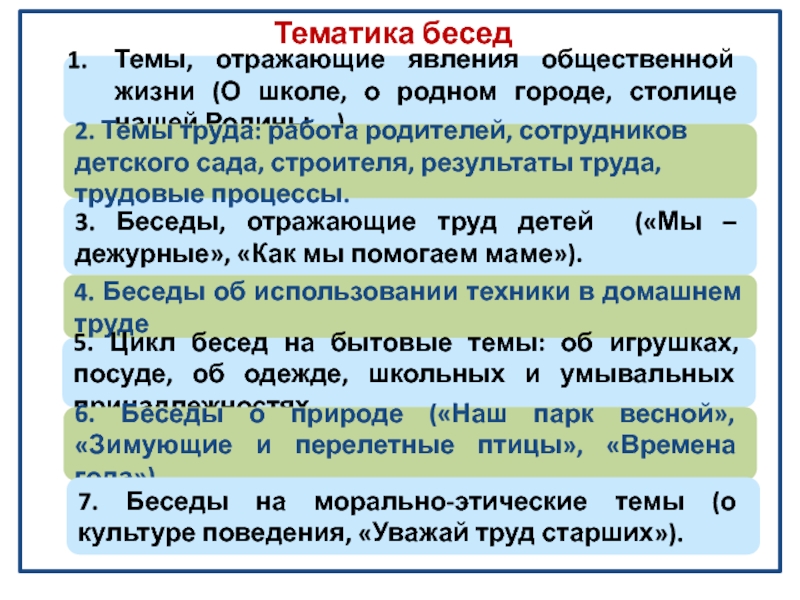

Тематика бесед

Темы, отражающие явления общественной жизни (О школе, о родном городе,

3. Беседы, отражающие труд детей («Мы – дежурные», «Как мы помогаем маме»).

2. Темы труда: работа родителей, сотрудников детского сада, строителя, результаты труда, трудовые процессы.

4. Беседы об использовании техники в домашнем труде

5. Цикл бесед на бытовые темы: об игрушках, посуде, об одежде, школьных и умывальных принадлежностях.

6. Беседы о природе («Наш парк весной», «Зимующие и перелетные птицы», «Времена года»)

7. Беседы на морально-этические темы (о культуре поведения, «Уважай труд старших»).

Слайд 22

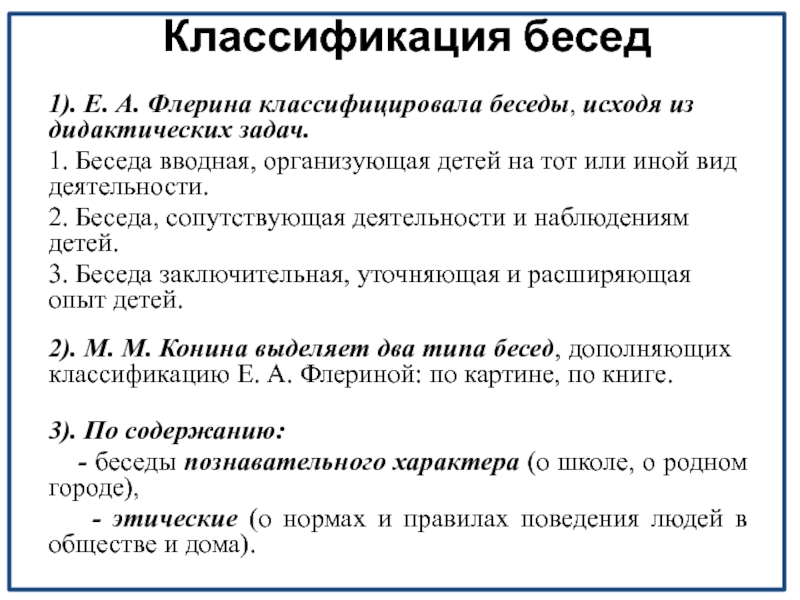

Классификация бесед

1). Е. А. Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических

1. Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятельности.

2. Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениям детей.

3. Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей.

2). М. М. Конина выделяет два типа бесед, дополняющих классификацию Е. А. Флериной: по картине, по книге.

3). По содержанию:

- беседы познавательного характера (о школе, о родном городе),

- этические (о нормах и правилах поведения людей в обществе и дома).

Слайд 23

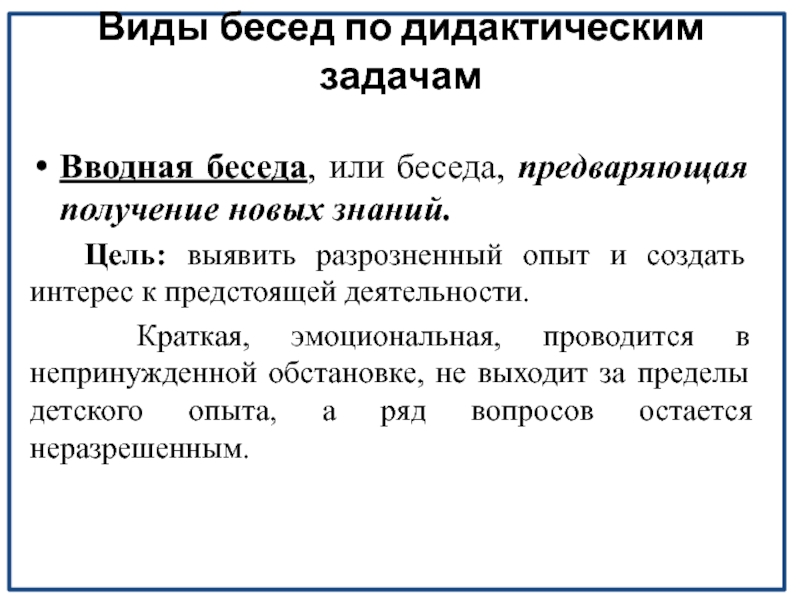

Виды бесед по дидактическим задачам

Вводная беседа, или беседа, предваряющая получение новых

Цель: выявить разрозненный опыт и создать интерес к предстоящей деятельности.

Краткая, эмоциональная, проводится в непринужденной обстановке, не выходит за пределы детского опыта, а ряд вопросов остается неразрешенным.

Слайд 24

Беседа, сопровождающая приобретение нового опыта

Проводится в процессе детской

Цель: стимулировать и направлять внимание детей на накопление опыта, новых представлений.

Характерно участие всех анализаторов.

Слайд 25

Беседа заключительная (обобщающая)

Является основной в детском саду.

Цель обобщающей беседы

Слайд 26

Структурные компоненты беседы

1. Начало беседы. Вызывание в сознании детей живого

2. Основная часть беседы. Анализ в ходе беседы, выделение наиболее существенных частностей, подводящих к выводам (вопросы, активизирующие мышление и речевую деятельность; объяснения, добавления, поправки к ответам детей).

3. Окончание беседы. Элементарное обобщение, уточняющее представления детей (загадки, чтение стихотворения, пословицы, слушание магнитофонной записи, связанной с темой беседы).

Слайд 27

Вопросы – основной прием в методике проведения беседы

В зависимости от мыслительной

1). Вопросы, требующие простой констатации – называния или описания знакомых ребенку явлений, предметов, фактов (кто? что? где? когда? какой?). Это репродуктивные вопросы.

2). Поисковые – направлена на раскрытие доступных ребенку связей между предметами и явлениями. Требуют некоторых логических операций, активизации мыслительной деятельности, умения сопоставлять, сравнивать и оценивать; обобщать, делать выводы и умозаключения; устанавливать причинно-следственные, временные и другие связи и отношения (почему? отчего? зачем?).

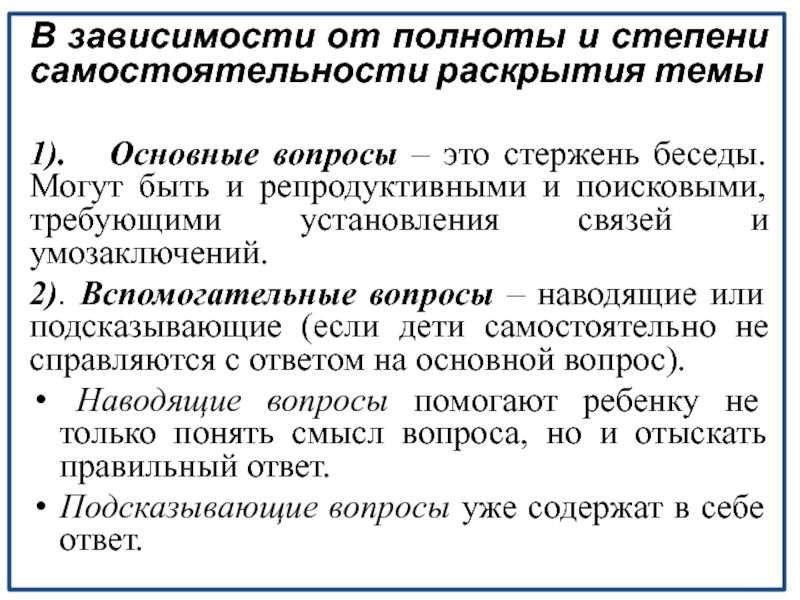

Слайд 28

В зависимости от полноты и степени самостоятельности раскрытия темы

1).

2). Вспомогательные вопросы – наводящие или подсказывающие (если дети самостоятельно не справляются с ответом на основной вопрос).

Наводящие вопросы помогают ребенку не только понять смысл вопроса, но и отыскать правильный ответ.

Подсказывающие вопросы уже содержат в себе ответ.

Слайд 29

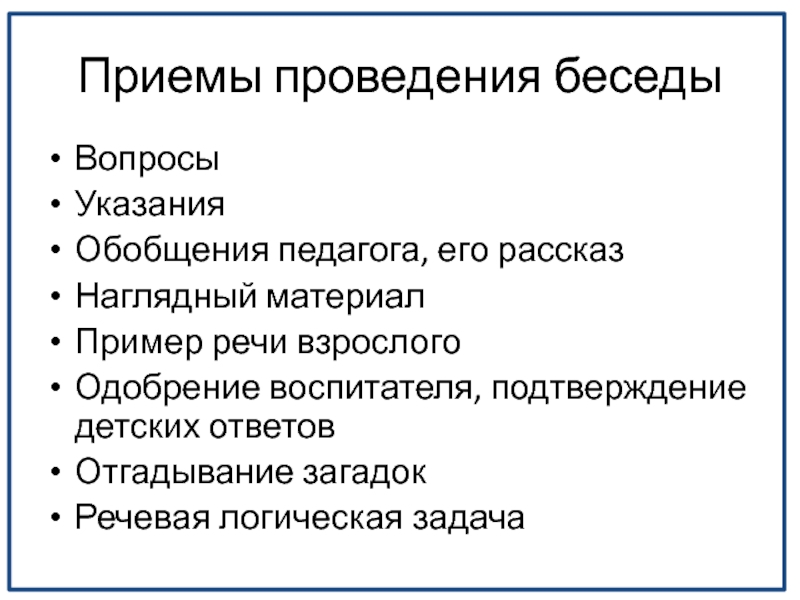

Приемы проведения беседы

Вопросы

Указания

Обобщения педагога, его рассказ

Наглядный материал

Пример речи взрослого

Одобрение воспитателя,

Отгадывание загадок

Речевая логическая задача

Слайд 31

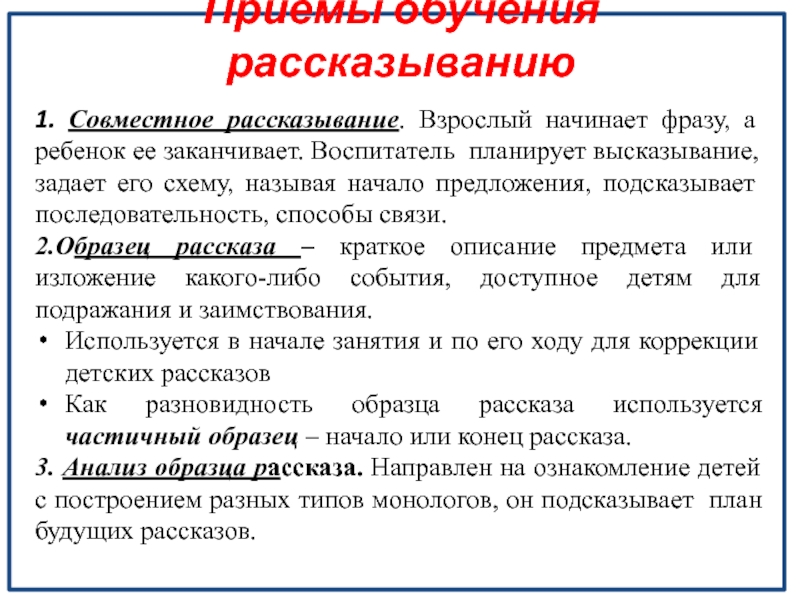

Приемы обучения рассказыванию

1. Совместное рассказывание. Взрослый начинает фразу, а ребенок ее

2.Образец рассказа – краткое описание предмета или изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.

Используется в начале занятия и по его ходу для коррекции детских рассказов

Как разновидность образца рассказа используется частичный образец – начало или конец рассказа.

3. Анализ образца рассказа. Направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает план будущих рассказов.

Слайд 32

Приемы обучения рассказыванию

4. План рассказа – это 2 – 3 вопроса,

При описании помогает последовательному вычленению и характеристике их деталей, признаков и качеств, а в повествовании – отбору фактов, описанию героев, места и времени действия, развитию сюжета. В рассказывании из опыта помогает вспомнить и воспроизвести события в определенном порядке. В подготовительной к школе группе дети могут воспроизводить план.

5. Коллективное составление рассказа. Позволяет наглядно представить весь механизм составления связного текста, активизировать всех детей.

Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.

Составляют рассказ подгруппами – «командами».

Составляют рассказ по частям (когда легко выделить отдельные объекты, подтемы). К каждой части составляется план, а затем 2 – 3 высказывания, которые в конце объединяются воспитателем или хорошо рассказывающим ребенком.

7. Оценка детских рассказов (анализ раскрытия темы рассказа, его последовательности, связности, выразительных средств языка.

Слайд 33

Приемы обучения рассказыванию

6. Моделирование

Модель – это схема явления, отражающая его

Это наглядный план построения монологов разных типов.

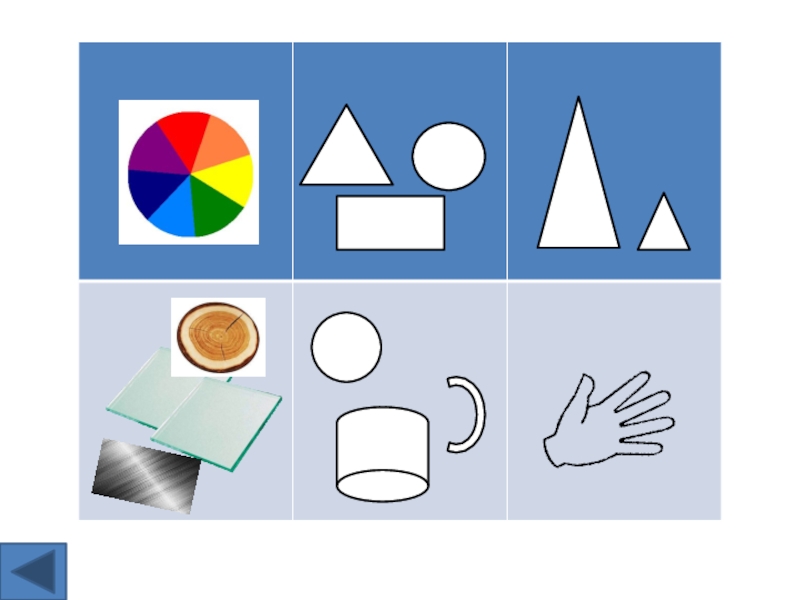

Схема описательных монологов Т.А.Ткаченко

Модели повествовательных текстов.

(Начало, середина, конец).

Картинно-схематическая модель повествования (Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко)

Модель, отражающая межфразовую последовательную связь (В.К.Воробьева)

Модели речи-рассуждения (Н.В.Семенова)

Слайд 34

Приемы обучения рассказыванию

7. Оценка детских рассказов (анализ раскрытия темы рассказа,

В младшей и средней группах оценка носит поощрительный характер, а в старших указывает и на недостатки, чтобы дети знали, чему еще им предстоит научиться.

Требования:

Оценка дается каждому рассказу.

Нужно найти в каждом монологе что-то, заслуживающее похвалы.

В заключительной оценке можно отметить наиболее удавшиеся рассказы.

В старшем дошкольном возрасте можно привлекать детей к взаимной оценке.

В обучении оценке следует использовать образец оценки и план.

Приучать детей к тактичности в оценке монологов сверстников, к доброжелательности.

Слайд 35

Приемы обучения рассказыванию

8. Мотивация. Совокупность мотивов, побуждающих к активной деятельности.

Схема создания игровой мотивации (Т.Н.Доронова и С.Г.Якобсон):

вначале педагог, описав затруднительное положение персонажа, вызывает у детей сочувствие и желание помочь (спасти, доставить радость) игровому персонажу;

ставится игровая задача (составить объявление по радио, текст в газету);

в соответствии с игровой задачей формулируется учебная задача - научиться что-либо делать (давать объявление, издавать книги); при этом важно, чтобы учебная задача подчинялась игровой.

Стремление ребенка участвовать в игре. При обучении описательной речи используют Д/игры сюжетно-ролевого характера: «Выставка машин», «Ателье легкого платья», «Демонстрация моделей одежды» (Гербова В.В.).

Реальный тип мотивации детской речевой деятельности (Помочь выбрать чашки для детского сада).

Соревновательный мотив или мотив самоутверждения (старший дошк. возраст) - кто придумает больше новых сказок.

Социальные мотивы («Придумайте сказки для малышей»; «Запишем самые интересные сказки и составим книгу», «Напишем письмо заболевшему товарищу» или видео ролик с рассказами для него..).

Слайд 37 Примеры картинно-схематических моделей повествования (Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко)

Картинно-схематические модели повествования

Слайд 41

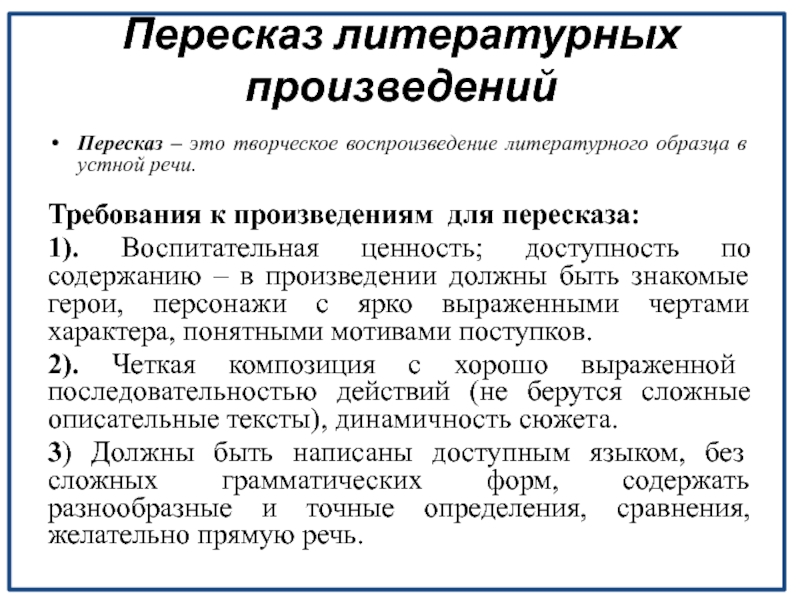

Пересказ литературных произведений

Пересказ – это творческое воспроизведение литературного образца в устной

Требования к произведениям для пересказа:

1). Воспитательная ценность; доступность по содержанию – в произведении должны быть знакомые герои, персонажи с ярко выраженными чертами характера, понятными мотивами поступков.

2). Четкая композиция с хорошо выраженной последовательностью действий (не берутся сложные описательные тексты), динамичность сюжета.

3) Должны быть написаны доступным языком, без сложных грамматических форм, содержать разнообразные и точные определения, сравнения, желательно прямую речь.

Слайд 42

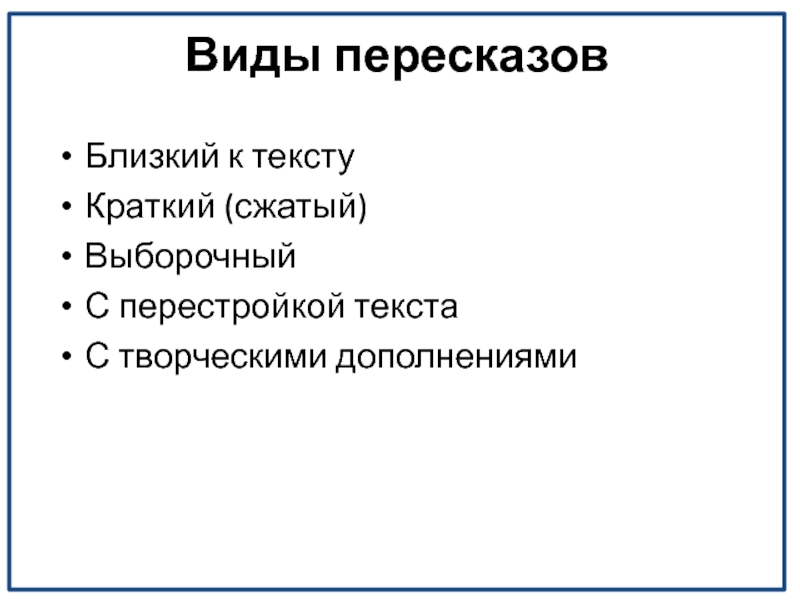

Виды пересказов

Близкий к тексту

Краткий (сжатый)

Выборочный

С перестройкой текста

С творческими дополнениями

Слайд 43

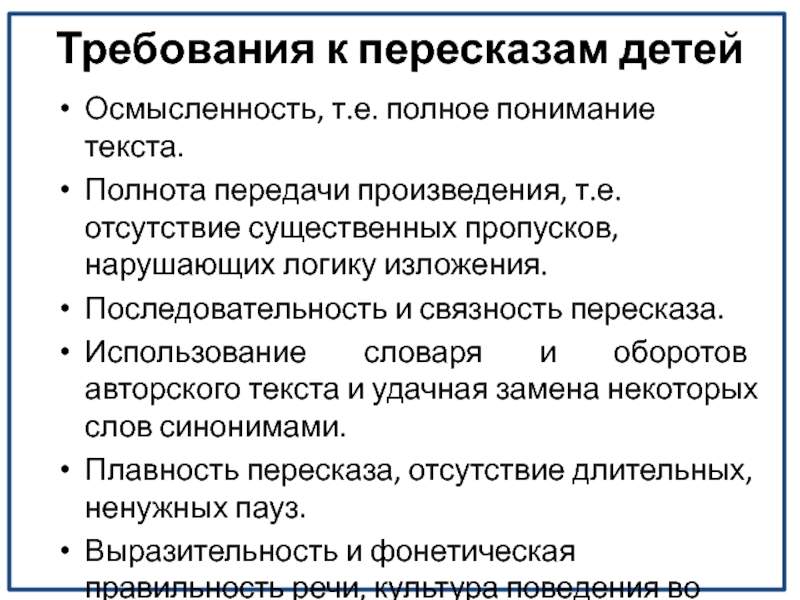

Требования к пересказам детей

Осмысленность, т.е. полное понимание текста.

Полнота передачи произведения,

Последовательность и связность пересказа.

Использование словаря и оборотов авторского текста и удачная замена некоторых слов синонимами.

Плавность пересказа, отсутствие длительных, ненужных пауз.

Выразительность и фонетическая правильность речи, культура поведения во время пересказа.

Слайд 44

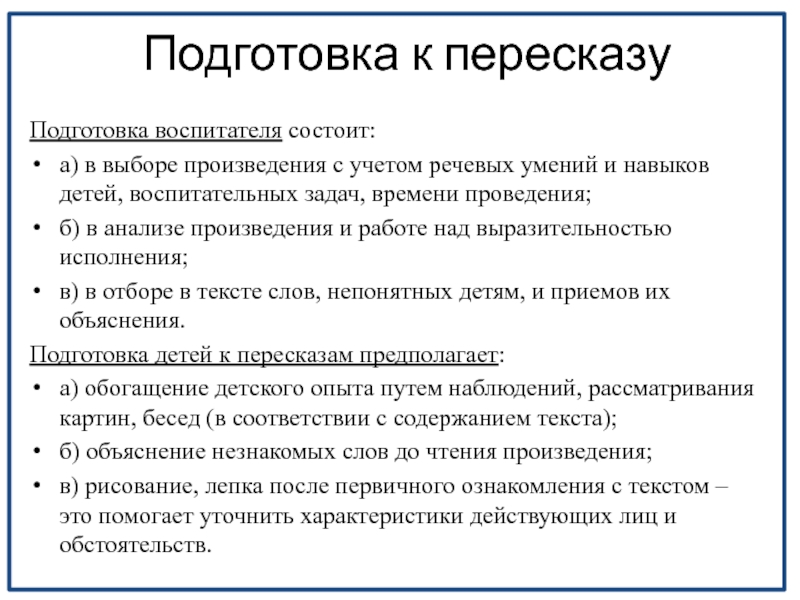

Подготовка к пересказу

Подготовка воспитателя состоит:

а) в выборе произведения с учетом

б) в анализе произведения и работе над выразительностью исполнения;

в) в отборе в тексте слов, непонятных детям, и приемов их объяснения.

Подготовка детей к пересказам предполагает:

а) обогащение детского опыта путем наблюдений, рассматривания картин, бесед (в соответствии с содержанием текста);

б) объяснение незнакомых слов до чтения произведения;

в) рисование, лепка после первичного ознакомления с текстом – это помогает уточнить характеристики действующих лиц и обстоятельств.

Слайд 45

Структура занятий по пересказу

1. Вводная часть: создание интереса к занятию,

2. Первичное чтение произведения. Детям предлагается послушать произведение, сообщаются его название, автор. Новый для детей текст рассказывается (читается) без предупреждения о последующем пересказе.

3. Беседа по содержанию прочитанного, направленная на анализ и запоминание текста.

4. Повторное чтение с установкой на последующий пересказ.

5. Пересказы детей.

6. Заключительная часть . Драматизация произведения с помощью игрушек, настольного и теневого театра, игры-драматизации детей.

Слайд 46

Методические приемы обучения пересказыванию литературных произведений , направленные на

а). осмысленное восприятие

б). педагогическое руководство самим процессом пересказывания;

в). анализ и оценку речевой деятельности детей.

Слайд 47

Методика обучения пересказу

Средняя группа

Учат пересказу коротких сказок и рассказов,

В беседе по содержанию: с помощью вопросов, пояснений, показа иллюстраций выделяются основные части повествования, вопросы на осмысление событий и поступков героев. В беседу включают упражнения для развития навыков выразительного пересказа (использование различных интонаций в диалогах, передача переживаний действующих лиц).

В процессе пересказа используется прием отраженной речи, подсказ нужных слов и фраз, вопросы, исправление лексических и грамматических ошибок.

Каждый пересказ оценивается: поощряется старание, отмечаются положительные стороны и недостатки, даются советы.

Слайд 48

Методика обучения пересказу

Старшая группа

Беседа - обязательный прием, подготавливающий к

Приемы: припоминание последовательности событий, привлечение внимания детей к языку произведения, к авторской характеристике героев, к описанию места и времени действия, к точным определениям, сравнениям, фразеологическим оборотам.

Подготовка детей к выразительному пересказу: определение общего тона пересказа, интонации в передаче отдельных фрагментов, диалогов персонажей (поучиться говорить за разных героев отдельные фразы).

План пересказа (готовый или составленный вместе с детьми), в качестве плана - модель (начало рассказа, середина, концовка рассказа)

Указания, пересказ от лица главного героя, по ролям, пересказ по частям.

Слайд 49При анализе дети более точно соотносят пересказы с текстом, обнаруживают пропуски,

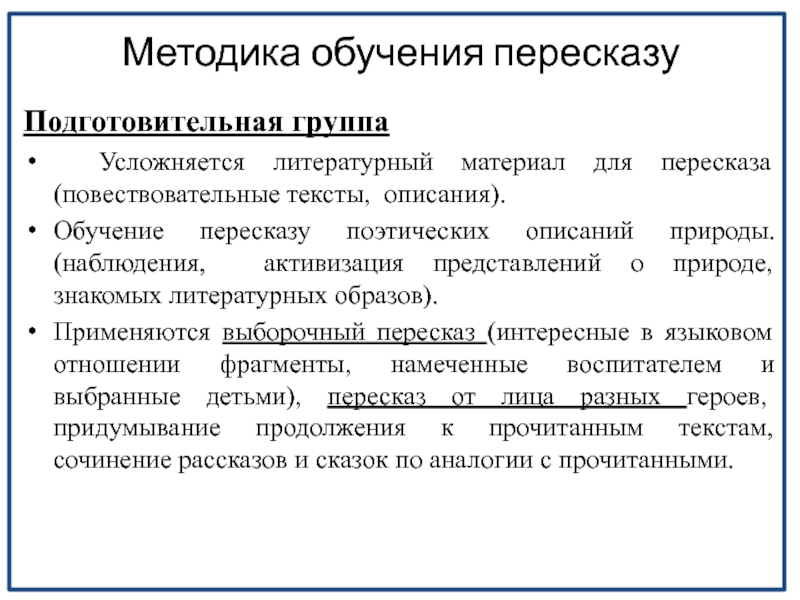

Методика обучения пересказу

Подготовительная группа

Усложняется литературный материал для пересказа (повествовательные тексты, описания).

Обучение пересказу поэтических описаний природы. (наблюдения, активизация представлений о природе, знакомых литературных образов).

Применяются выборочный пересказ (интересные в языковом отношении фрагменты, намеченные воспитателем и выбранные детьми), пересказ от лица разных героев, придумывание продолжения к прочитанным текстам, сочинение рассказов и сказок по аналогии с прочитанными.