- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Тенденции развития науки презентация

Содержание

- 1. Тенденции развития науки

- 2. Аксиологизация (греч. axios – ценный) –

- 3. в 40-50-е гг. XX

- 4. Экологизация научного знания Проблема взаимоотношений человека,

- 5. Может ли современная цивилизация развиваться

- 6. Тенденция интеграции Существует ли разрыв между

- 7. Тенденция информатизации - формируется «информационный человек»,

- 8. Тенденция синергетизма Синергетика основана на представлении

- 9. Концепции науки наука как знание

- 10. Наука как знание

- 11. Наука как деятельность Строится в

- 12. Наука как социальный институт Социальный способ организации

- 13. Классификация науки В зависимости от сферы, предмета

- 14. Классификация науки Классификатор

- 15. Классификация науки

- 16. Классификация науки В

- 17. Философские парадигмы образовательной деятельности

- 18. Парадигмы педагогической науки Теоцентрическая парадигма педагогики. Само

- 19. Рациоцентрическая парадигма педагогики Культура Нового времени и

- 20. Антропоцентрическая парадигма педагогики В ее основе категории

- 21. Современные образовательные парадигмы Когнитивно-информационная парадигма. Исходит

- 22. Выводы: каждая из парадигм схватывает существенную часть

- 23. Выводы: невозможность окончательного решения не означает невозможность

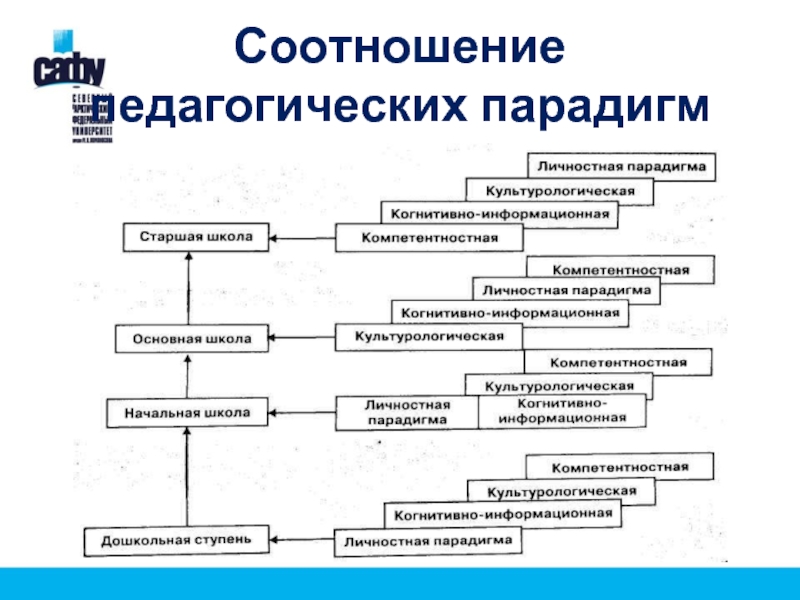

- 24. Соотношение педагогических парадигм

- 25. Старостина Елена Николаевна кандидат

Слайд 2Аксиологизация

(греч. axios – ценный) – процесс проникновения субъективных элементов (моральных, этических,

эстетических

представлений и др.) в совокупность объективного знания о природе, технических и социокультурных системах.

Слайд 3

в 40-50-е гг. XX в. аксиологическая проблема ассоциировалась преимущественно с

развитием системы физического знания

К концу 60-х гг. в этом контексте стали рассматриваться и проблемы биологических наук.

В 70-80-е гг. аксиологическая направленность науки ориентировалась на экологические проблемы и феномен человека.

В настоящее время аксиологизация рассматривается как одна из определяющих тенденций развития не столько отдельных наук, сколько всей современной научной системы.

К концу 60-х гг. в этом контексте стали рассматриваться и проблемы биологических наук.

В 70-80-е гг. аксиологическая направленность науки ориентировалась на экологические проблемы и феномен человека.

В настоящее время аксиологизация рассматривается как одна из определяющих тенденций развития не столько отдельных наук, сколько всей современной научной системы.

Слайд 4Экологизация

научного знания

Проблема взаимоотношений человека, общества и биосферы обусловила формирование новой

тенденции – экологизации науки, т.е. проникновения экологических законов, правил и принципов в сложившуюся систему естествознания, техникознания и человекознания.

Слайд 5

Может ли современная цивилизация

развиваться таким образом, чтобы экономический рост не противоречил

экологическим императивам, и каким должен быть этот рост?

Слайд 6Тенденция интеграции

Существует ли разрыв между естественно-научным и гуманитарным знанием?

Каковы

возможные последствия расширяющегося разрыва, если таковой имеется?

Слайд 7Тенденция информатизации

- формируется «информационный человек», являющийся продуктом социума информационного типа.

-

все большая часть производственно-хозяйственной и социокультурной деятельности индивидуума связывается с использованием компьютера.

- виртуальная реальность требует собственной культуры, т.е. специальных графических средств, специализированных изданий и т.п.

- виртуальная реальность требует собственной культуры, т.е. специальных графических средств, специализированных изданий и т.п.

Слайд 8Тенденция синергетизма

Синергетика основана на представлении о

самоорганизации, спонтанном образовании систем, механизмах

их перехода от состояния хаоса к порядку.

Синергетический стиль мышления ориентирован на реализацию идеи целостности как системы наук о природе и человеке, так и различных культур.

Синергетический стиль мышления ориентирован на реализацию идеи целостности как системы наук о природе и человеке, так и различных культур.

Слайд 10 Наука как знание

особая форма общественного сознания

и представляет собой некоторую систему знаний.

Слайд 11 Наука как деятельность

Строится в логике исследования с опорой на методологию

Субъектом

выступают ученые и группы ученых (см. научные школы)

Слайд 12Наука

как социальный институт

Социальный способ организации совместной деятельности ученых, которые являются особой

социально-профессиональной группой

Цель и назначение науки как социального института – производство и распространение научного знания, разработка средств и методов исследования, воспроизводство ученых и обеспечение выполнения ими своих социальных функций

Цель и назначение науки как социального института – производство и распространение научного знания, разработка средств и методов исследования, воспроизводство ученых и обеспечение выполнения ими своих социальных функций

Слайд 13Классификация науки

В зависимости от сферы, предмета и

метода познания различают:

1) науки о

природе – естественные;

2) науки об обществе – гуманитарные и социальные;

3) науки о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология и др.

2) науки об обществе – гуманитарные и социальные;

3) науки о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология и др.

Слайд 14 Классификация науки

Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образования

:

1) естественные науки и математика (механика, физика, химия, биология, почвоведение, география, гидрометеорология, геология, экология и др.);

2) гуманитарные и социально-экономические науки (культурология, теология, филология, философия, лингвистика, журналистика, книговедение, история, политология, психология, социальная работа, социология, регионоведение, менеджмент, экономика, искусство, физическая культура, коммерция, агроэкономика, статистика, юриспруденция);

3) технические науки (строительство, полиграфия, телекоммуникации, металлургия, горное дело, электроника и микроэлектроника, геодезия, радиотехника, архитектура);

4) сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехния, ветеринария, агроинженерия, лесное дело, рыболовство и др.).

1) естественные науки и математика (механика, физика, химия, биология, почвоведение, география, гидрометеорология, геология, экология и др.);

2) гуманитарные и социально-экономические науки (культурология, теология, филология, философия, лингвистика, журналистика, книговедение, история, политология, психология, социальная работа, социология, регионоведение, менеджмент, экономика, искусство, физическая культура, коммерция, агроэкономика, статистика, юриспруденция);

3) технические науки (строительство, полиграфия, телекоммуникации, металлургия, горное дело, электроника и микроэлектроника, геодезия, радиотехника, архитектура);

4) сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехния, ветеринария, агроинженерия, лесное дело, рыболовство и др.).

Слайд 15Классификация науки

Номенклатура специальностей научных работников по отраслям науки:

физико-математические, химические, биологические, геолого-минералогические, технические, сельскохозяйственные, историче

ские, экономические, философские, филологические, геогра-

фические, юридические, педагогические, медицинские, фарма-

цевтические, ветеринарные, искусствоведение, архитектура,

психологические, социологические, политические, культуроло-

гия и науки о Земле.

ские, экономические, философские, филологические, геогра-

фические, юридические, педагогические, медицинские, фарма-

цевтические, ветеринарные, искусствоведение, архитектура,

психологические, социологические, политические, культуроло-

гия и науки о Земле.

Слайд 16Классификация науки

В зависимости от связи с практикой науки

делят:

на фундаментальные (теоретические), которые объясняют основные законы объективного и субъективного мира и прямо не ориентированы на практику,

и прикладные, которые направлены на решение технических, производственных, социально-технических проблем.

на фундаментальные (теоретические), которые объясняют основные законы объективного и субъективного мира и прямо не ориентированы на практику,

и прикладные, которые направлены на решение технических, производственных, социально-технических проблем.

Слайд 17Философские парадигмы образовательной деятельности

Иррационально-эзотерическое направление философии образования выстраивается на

базе философского иррационализма (Вальдорфская педагогика, экзистенциальная дидактика)

Бихевиористская концепция (Среда управляет поведением человека. Стимул-реакция)

Аналитико-рационалистическое направление (прагматизм)

Гуманитарная философия образования (педагогика сердца, педология)

Личностно ориентированная концепция (развивающее обучение)

Постмодернистская философия образования (Идейной основой этой философии образования является «центрация» на «кризисе смысла», то есть трудностях в определении жизненных целей и идеалов личности и общества в условиях современной научно-технической цивилизации. Основное внимание представители рассматриваемого направления уделяют критике «диктата» любых теорий, концепций, систем в педагогике, бюрократизма макроструктурных реформ общества и образования как его существенной структуры.

Бихевиористская концепция (Среда управляет поведением человека. Стимул-реакция)

Аналитико-рационалистическое направление (прагматизм)

Гуманитарная философия образования (педагогика сердца, педология)

Личностно ориентированная концепция (развивающее обучение)

Постмодернистская философия образования (Идейной основой этой философии образования является «центрация» на «кризисе смысла», то есть трудностях в определении жизненных целей и идеалов личности и общества в условиях современной научно-технической цивилизации. Основное внимание представители рассматриваемого направления уделяют критике «диктата» любых теорий, концепций, систем в педагогике, бюрократизма макроструктурных реформ общества и образования как его существенной структуры.

Слайд 18Парадигмы педагогической науки

Теоцентрическая парадигма педагогики. Само название данной парадигмы указывает на

то, что оформление научного знания на заре педагогической мысли шло вокруг идеи предопределенности жизни человека высшим духовным началом (олимпийскими богами, судьбой, Космосом, промыслом Божьим).

Слайд 19Рациоцентрическая парадигма педагогики

Культура Нового времени и эпохи Просвещения (с XVII до

начала XIX века) иначе ставит вопрос о том, кто задает человеку границы существования в этом мире: они устанавливаются не природой, как это делается в мире животных, и не Богом, как утверждают догматы христианства. Складывается представление о том, что границы человеческого существования устанавливаются самим человеком благодаря его разуму.

Слайд 20Антропоцентрическая парадигма педагогики

В ее основе категории «свобода», «выбор». Свобода понимается современным

образованием как право человека обладать своей индивидуальностью, как «воля к обретению себя», а значит, и как ответственность.

Слайд 21Современные

образовательные парадигмы

Когнитивно-информационная парадигма. Исходит из устойчивых представлений о необходимости передачи

ребенку максимального количества из всех накопленных человечеством знаний, умений и навыков.

Личностная парадигма. Центр тяжести переносится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка.

Культурологическая парадигма возвращает учителя к главной задаче – формированию личности ребенка, воспитанию человека духовного.

Компетентностная парадигма. Вырастает из прагматической, когнитивно-информационной парадигмы образования, но, в отличие от нее, осознает невозможность и бессмысленность бесконечного расширения передаваемой следующим поколениям информации, которая нарастает лавинообразно и устаревает каждые 3–4 года.

Личностная парадигма. Центр тяжести переносится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка.

Культурологическая парадигма возвращает учителя к главной задаче – формированию личности ребенка, воспитанию человека духовного.

Компетентностная парадигма. Вырастает из прагматической, когнитивно-информационной парадигмы образования, но, в отличие от нее, осознает невозможность и бессмысленность бесконечного расширения передаваемой следующим поколениям информации, которая нарастает лавинообразно и устаревает каждые 3–4 года.

Слайд 22Выводы:

каждая из парадигм схватывает существенную часть действительности и отражает насущные потребности

общества в целом и образования в частности;

ни одну из образовательных парадигм нельзя полностью игнорировать и не брать в расчет при разработке стратегии развития образования;

поскольку все ценности противоречат друг другу, окончательное решение в пользу одной из педагогических стратегий не представляется возможным;

ни одну из образовательных парадигм нельзя полностью игнорировать и не брать в расчет при разработке стратегии развития образования;

поскольку все ценности противоречат друг другу, окончательное решение в пользу одной из педагогических стратегий не представляется возможным;

Слайд 23Выводы:

невозможность окончательного решения не означает невозможность компромисса, но, напротив, требует смягчения

столкновений, сбалансированности подходов, постоянного поддержания хрупкого равновесия. Таким образом, центральной проблемой образования является поиск путей кооперации между всеми педагогическими парадигмами.

Слайд 25

Старостина Елена Николаевна

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры

педагогики и психологии

детства

Института педагогики и психологии С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова

en.starostina@yandex.ru

Института педагогики и психологии С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова

en.starostina@yandex.ru