- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Инклюзивное образование презентация

Содержание

- 1. Инклюзивное образование

- 2. Инклюзивное образование Фр. Inclusif - включающий в себя; Лат. Include - заключаю, включаю.

- 3. Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который

- 4. Инклюзия – это «…не изменение или исправление

- 5. Инклюзия – это «ценность, которая обеспечивает право

- 6. «Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к

- 7. Условия, создаваемые инклюзивным образованием: для получения без

- 8. Инклюзивное образование стремится: развить методологию, направленную на

- 9. Если преподавание и обучение станут более эффективными

- 10. Принципы инклюзивного образования: Ценность человека не

- 11. Принципы инклюзивного образования: Подлинное образование может осуществляться

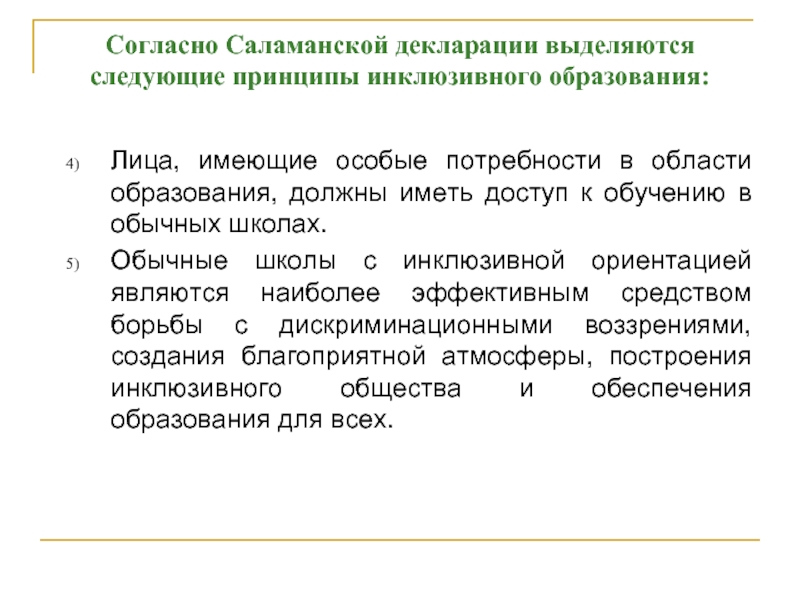

- 12. Согласно Саламанской декларации выделяются следующие принципы инклюзивного образования

- 13. Согласно Саламанской декларации выделяются следующие принципы инклюзивного образования:

- 14. Главный принцип инклюзивного образования Не ребенок

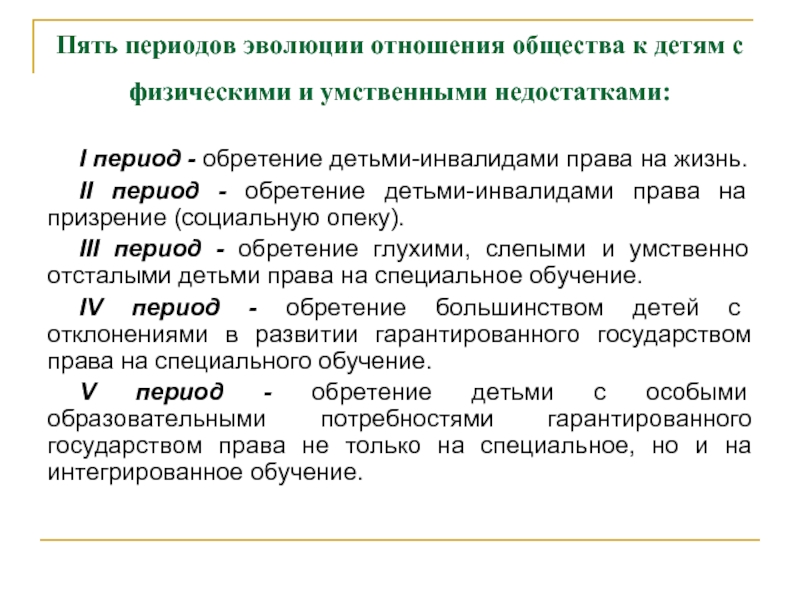

- 15. Пять периодов эволюции отношения общества к детям

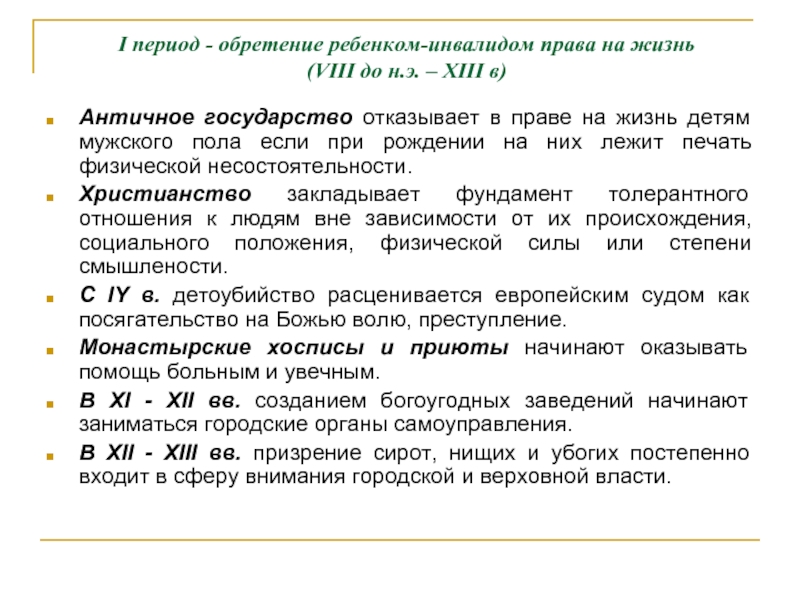

- 16. I период - обретение ребенком-инвалидом права на

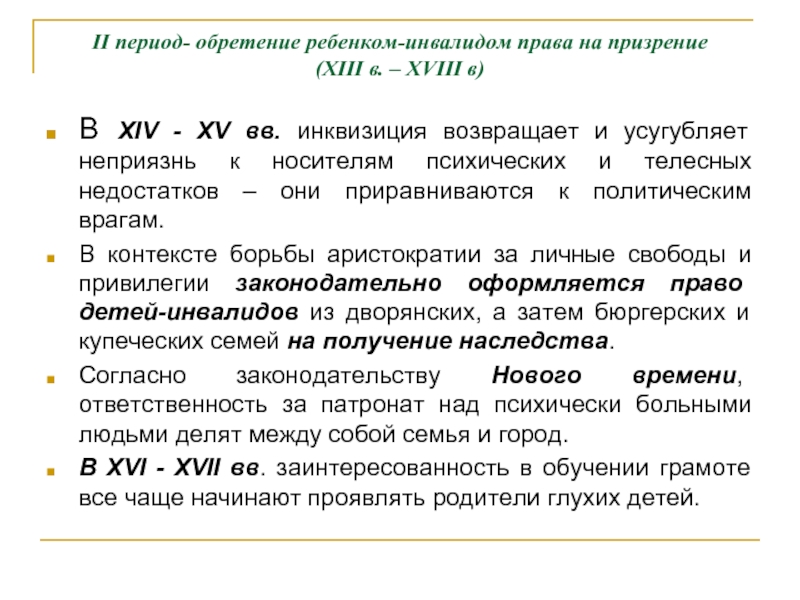

- 17. II период- обретение ребенком-инвалидом права на призрение

- 18. II период- обретение ребенком-инвалидом права на призрение

- 19. III период - обретение права на специальное

- 20. IV период - обретение гарантированного государством права

- 21. IV период - обретение гарантированного государством права

- 22. V период - предоставление прав как на

- 23. V период (конец 70-х гг. ХХ в.

- 24. Соотношение периодов эволюции отношения общества к детям-инвалидам с развитием системы специального образования

- 25. Ретроспектива развития инклюзивного образования в России 1

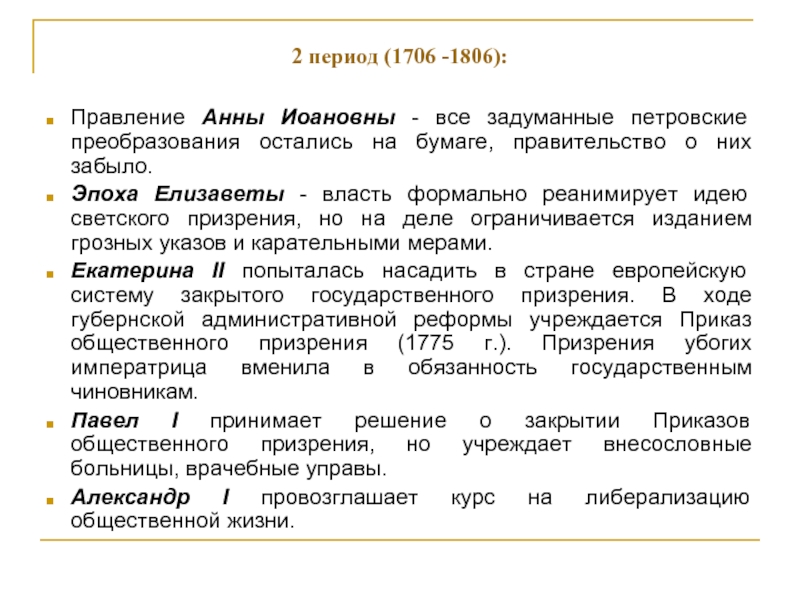

- 26. 2 период (1706 -1806): Правление Анны

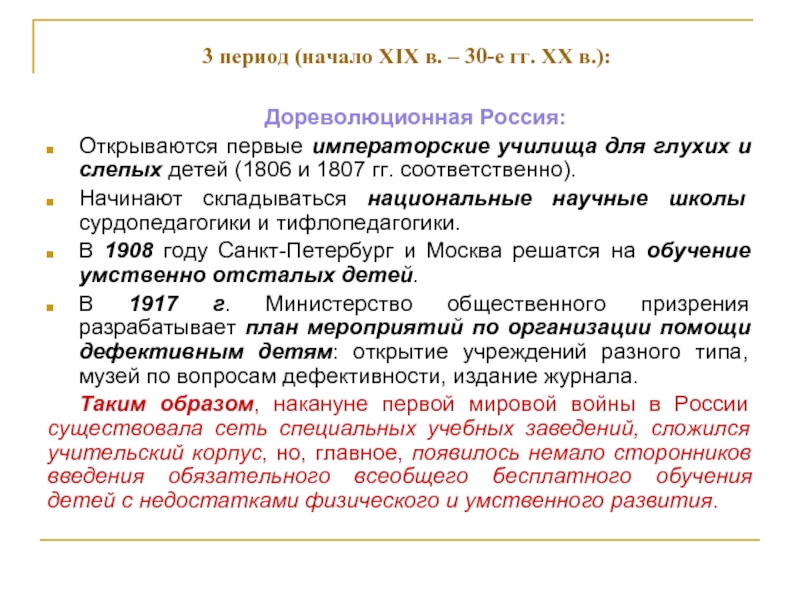

- 27. 3 период (начало XIX в. – 30-е

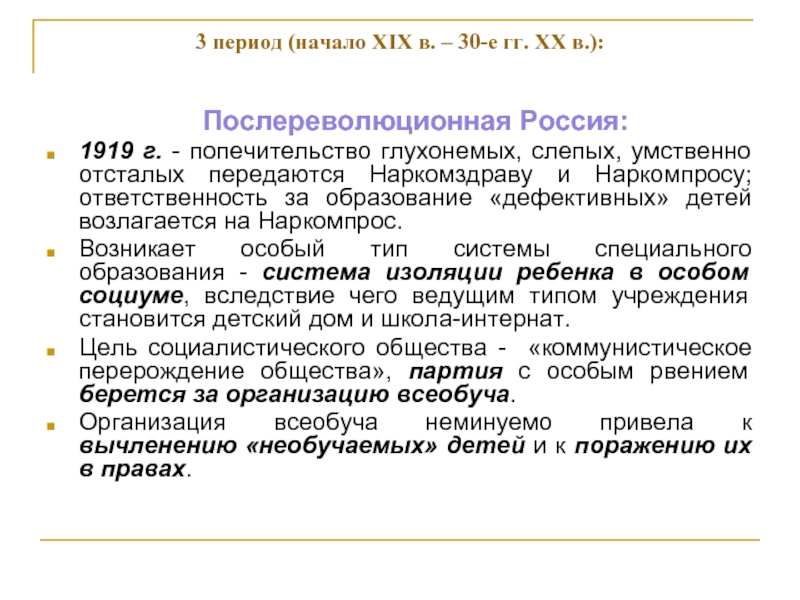

- 28. 3 период (начало XIX в. – 30-е

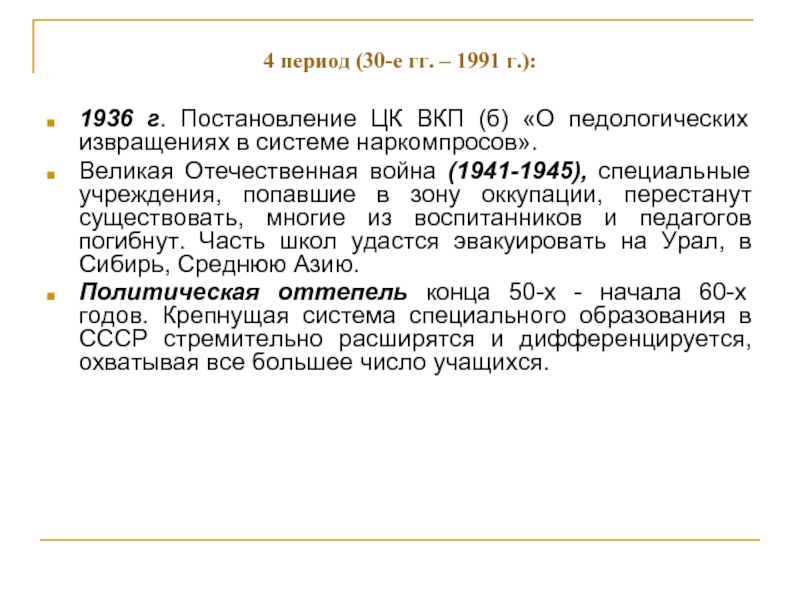

- 29. 4 период (30-е гг. – 1991 г.):

- 30. 4 период (30-е гг. – 1991 г.):

- 31. 5 период (1991 – по настоящее время):

- 32. Противоречия современного этапа: Прекращение поступательного развития

- 33. Противоречия современного этапа: С одной стороны, распространяются

- 34. Проблемы инклюзивного образования в России: Состояние

- 35. Проблемы инклюзивного образования в России: Отсутствие специальной

- 36. Затруднения, возникающие у педагогов при участии в

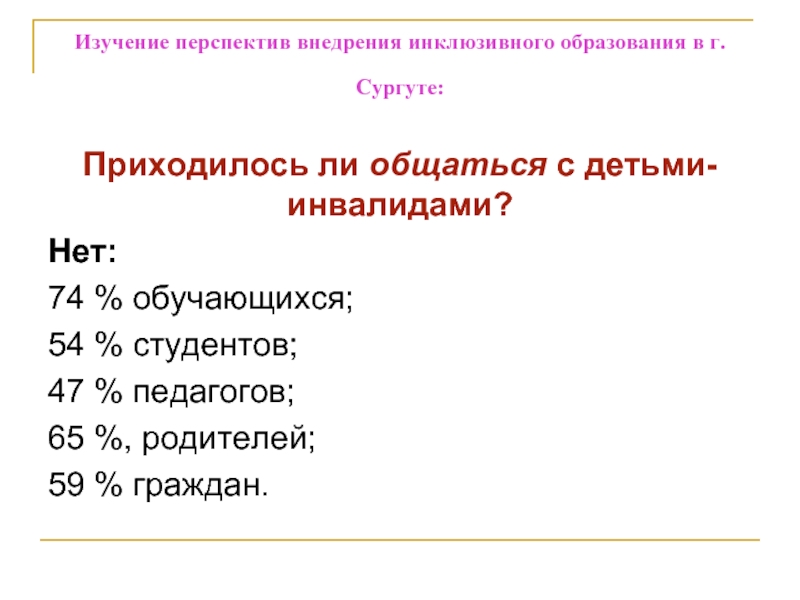

- 37. Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г.

- 38. Осведомленность населения об инклюзии Знакомы с

- 39. Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г.

- 40. Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г.

- 41. Общие закономерности аномального развития психики: Любой

- 42. Общие закономерности аномального развития психики: Первичные

- 44. Спасибо за внимание!

Слайд 3Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для

Слайд 4Инклюзия – это «…не изменение или исправление отдельного ребенка, а адаптация

Проф. Ульф Янсон.

Слайд 5Инклюзия – это «ценность, которая обеспечивает право всех детей, вне зависимости

Отделение раннего детства Совета

по делам особенных детей (1993).

Слайд 6«Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся

Статья 2 пункт 27 Федерального Закона

Об образовании в РФ от 21.12.2012 г.

Слайд 7Условия, создаваемые инклюзивным образованием:

для получения без дискриминации качественного образования лицами с

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации;

для оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков;

для методов и способов общения;

для условий, в максимальной степени способствующих получению образования определенного уровня и определенной направленности;

для социального развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ст. 5 ФЗ Об образовании в РФ от 21.12.2012 г.

Слайд 8Инклюзивное образование стремится:

развить методологию, направленную на детей и признающую, что все

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении.

Слайд 9Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые

Слайд 10Принципы инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и

Каждый человек способен чувствовать и думать.

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

Все люди нуждаются друг в друге.

Слайд 11Принципы инклюзивного образования:

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.

Все

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Слайд 12Согласно Саламанской декларации выделяются следующие принципы инклюзивного образования (Саламанка, Испания, 7-10 июня

Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний.

Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности.

Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей.

Слайд 13Согласно Саламанской декларации выделяются следующие принципы инклюзивного образования:

Лица, имеющие особые потребности в

Обычные школы с инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы, построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех.

Слайд 14Главный принцип инклюзивного образования

Не ребенок подгоняется под существующие в образовательном

Слайд 15Пять периодов эволюции отношения общества к детям с физическими и умственными

I период - обретение детьми-инвалидами права на жизнь.

II период - обретение детьми-инвалидами права на призрение (социальную опеку).

III период - обретение глухими, слепыми и умственно отсталыми детьми права на специальное обучение.

IV период - обретение большинством детей с отклонениями в развитии гарантированного государством права на специального обучение.

V период - обретение детьми с особыми образовательными потребностями гарантированного государством права не только на специальное, но и на интегрированное обучение.

Слайд 16I период - обретение ребенком-инвалидом права на жизнь (VIII до н.э. –

Античное государство отказывает в праве на жизнь детям мужского пола если при рождении на них лежит печать физической несостоятельности.

Христианство закладывает фундамент толерантного отношения к людям вне зависимости от их происхождения, социального положения, физической силы или степени смышлености.

С IY в. детоубийство расценивается европейским судом как посягательство на Божью волю, преступление.

Монастырские хосписы и приюты начинают оказывать помощь больным и увечным.

В XI - XII вв. созданием богоугодных заведений начинают заниматься городские органы самоуправления.

В XII - XIII вв. призрение сирот, нищих и убогих постепенно входит в сферу внимания городской и верховной власти.

Слайд 17II период- обретение ребенком-инвалидом права на призрение

(XIII в. – XVIII в)

В

В контексте борьбы аристократии за личные свободы и привилегии законодательно оформляется право детей-инвалидов из дворянских, а затем бюргерских и купеческих семей на получение наследства.

Согласно законодательству Нового времени, ответственность за патронат над психически больными людьми делят между собой семья и город.

В XVI - XVII вв. заинтересованность в обучении грамоте все чаще начинают проявлять родители глухих детей.

Слайд 18II период- обретение ребенком-инвалидом права на призрение

(XIII в. – XVIII в)

Благодаря

К концу XVII в. успешное индивидуальное обучение глухонемых становится рядовым явлением городской жизни ряда европейских стран, но это не приводило к созданию для них школ. Не получают доступа к школьному обучению и слепые дети.

С конца XVII в. просвещенная часть европейского общества начинает обсуждать вопрос о праве «ненормальных» детей на образование и выдвигается идея о возможности обучения умственно отсталых.

Слайд 19III период - обретение права на специальное обучение глухими, слепыми и

Обретение некоторыми детьми-инвалидами (как правило, детьми из материально обеспеченных семей) части гражданских прав.

Социальную опеку и лечебную помощь глухим, слепым и умственно отсталым детям наряду с церковными и светскими благотворителями оказывает и государство.

Все большее число глухих, слепых и умственно отсталых детей получает право на начальное образование и на труд.

Зарождаются национальные системы специального образования.

Слайд 20IV период - обретение гарантированного государством права на специальное обучение (начало

Неприязнь к носителям психических и телесных недостатков (Германия).

Введение закона об обязательном всеобщем образовании, что стимулирует появление сети специальных школ (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Финляндия и др.).

Совершенствование ранее созданной системы специального обучения (Англия).

Расширение ранее созданной системы, за счет охватывания обучением все большего числа детей с нарушениями слуха, зрения, речи; обеспечение помощи умственно отсталым детям в центрах по месту жительства (Дания).

Слайд 21IV период - обретение гарантированного государством права на специальное обучение (начало

Права человека признаются главными и безусловными ценностями (Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года).

Дифференцирование системы специального образования: по горизонтали число видов специальных учреждений в отдельных странах ЕЭС достигает 15-20; одновременно система растягивается и по вертикали, прирастая дошкольной и послешкольной ступенями.

Принятие ООН деклараций «О правах умственно отсталых лиц» (1971) и «О правах инвалидов» (1975).

Закрытие спецшкол в связи с интеграцией их учащихся в общеобразовательные учреждения.

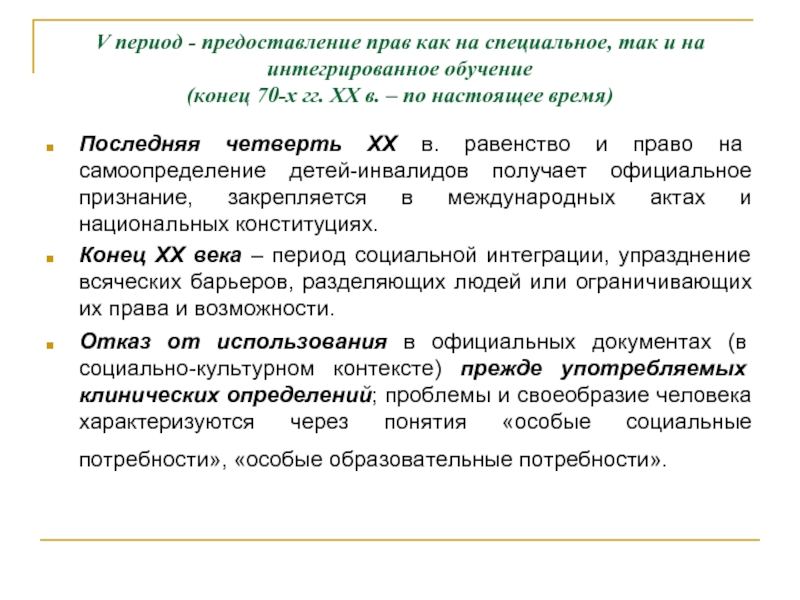

Слайд 22V период - предоставление прав как на специальное, так и на

Последняя четверть XX в. равенство и право на самоопределение детей-инвалидов получает официальное признание, закрепляется в международных актах и национальных конституциях.

Конец ХХ века – период социальной интеграции, упразднение всяческих барьеров, разделяющих людей или ограничивающих их права и возможности.

Отказ от использования в официальных документах (в социально-культурном контексте) прежде употребляемых клинических определений; проблемы и своеобразие человека характеризуются через понятия «особые социальные потребности», «особые образовательные потребности».

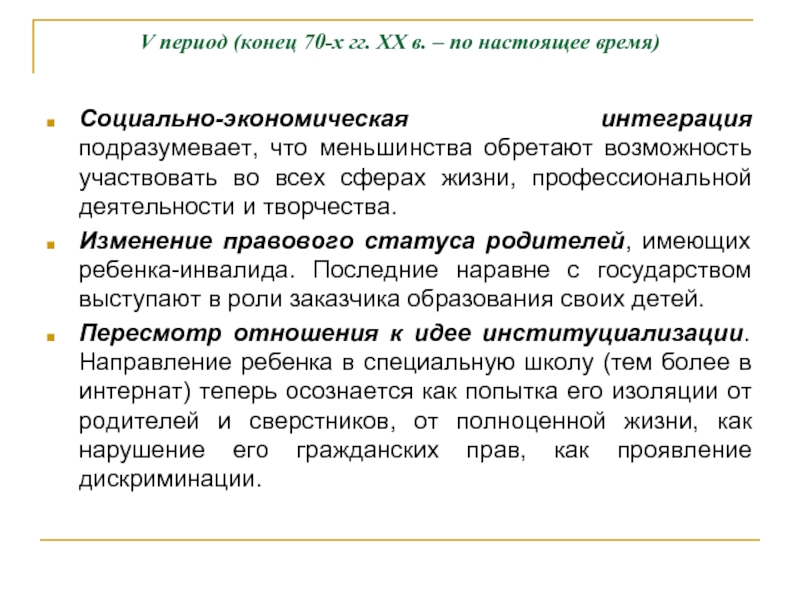

Слайд 23V период (конец 70-х гг. ХХ в. – по настоящее время)

Социально-экономическая

Изменение правового статуса родителей, имеющих ребенка-инвалида. Последние наравне с государством выступают в роли заказчика образования своих детей.

Пересмотр отношения к идее институциализации. Направление ребенка в специальную школу (тем более в интернат) теперь осознается как попытка его изоляции от родителей и сверстников, от полноценной жизни, как нарушение его гражданских прав, как проявление дискриминации.

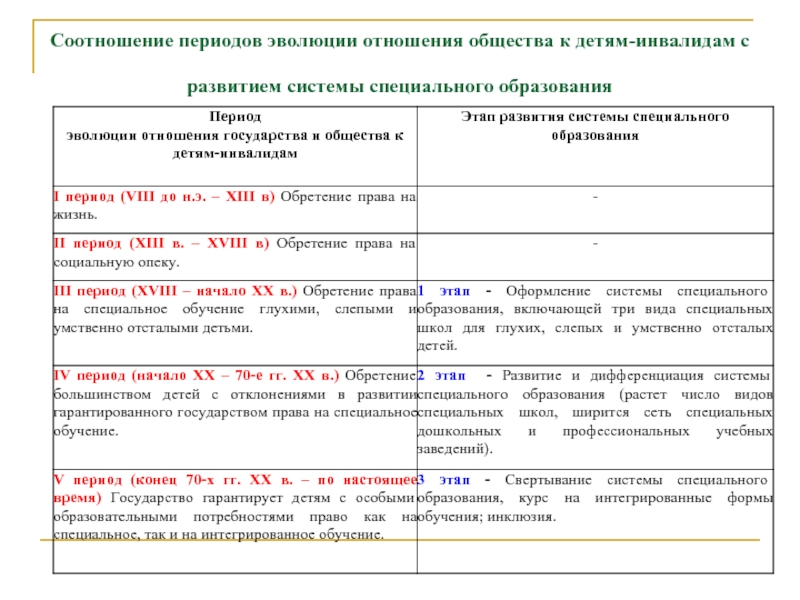

Слайд 24Соотношение периодов эволюции отношения общества к детям-инвалидам с развитием системы специального

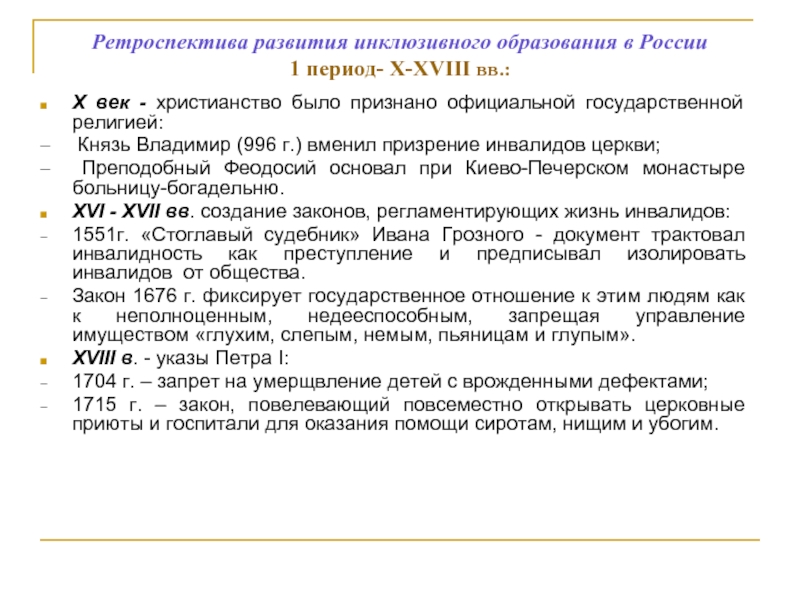

Слайд 25Ретроспектива развития инклюзивного образования в России

1 период- X-XVIII вв.:

X век -

Князь Владимир (996 г.) вменил призрение инвалидов церкви;

Преподобный Феодосий основал при Киево-Печерском монастыре больницу-богадельню.

XVI - XVII вв. создание законов, регламентирующих жизнь инвалидов:

1551г. «Стоглавый судебник» Ивана Грозного - документ трактовал инвалидность как преступление и предписывал изолировать инвалидов от общества.

Закон 1676 г. фиксирует государственное отношение к этим людям как к неполноценным, недееспособным, запрещая управление имуществом «глухим, слепым, немым, пьяницам и глупым».

XVIII в. - указы Петра I:

1704 г. – запрет на умерщвление детей с врожденными дефектами;

1715 г. – закон, повелевающий повсеместно открывать церковные приюты и госпитали для оказания помощи сиротам, нищим и убогим.

Слайд 262 период (1706 -1806):

Правление Анны Иоановны - все задуманные петровские

Эпоха Елизаветы - власть формально реанимирует идею светского призрения, но на деле ограничивается изданием грозных указов и карательными мерами.

Екатерина II попыталась насадить в стране европейскую систему закрытого государственного призрения. В ходе губернской административной реформы учреждается Приказ общественного призрения (1775 г.). Призрения убогих императрица вменила в обязанность государственным чиновникам.

Павел I принимает решение о закрытии Приказов общественного призрения, но учреждает внесословные больницы, врачебные управы.

Александр I провозглашает курс на либерализацию общественной жизни.

Слайд 273 период (начало XIX в. – 30-е гг. ХХ в.):

Дореволюционная

Открываются первые императорские училища для глухих и слепых детей (1806 и 1807 гг. соответственно).

Начинают складываться национальные научные школы сурдопедагогики и тифлопедагогики.

В 1908 году Санкт-Петербург и Москва решатся на обучение умственно отсталых детей.

В 1917 г. Министерство общественного призрения разрабатывает план мероприятий по организации помощи дефективным детям: открытие учреждений разного типа, музей по вопросам дефективности, издание журнала.

Таким образом, накануне первой мировой войны в России существовала сеть специальных учебных заведений, сложился учительский корпус, но, главное, появилось немало сторонников введения обязательного всеобщего бесплатного обучения детей с недостатками физического и умственного развития.

Слайд 283 период (начало XIX в. – 30-е гг. ХХ в.):

Послереволюционная Россия:

1919

Возникает особый тип системы специального образования - система изоляции ребенка в особом социуме, вследствие чего ведущим типом учреждения становится детский дом и школа-интернат.

Цель социалистического общества - «коммунистическое перерождение общества», партия с особым рвением берется за организацию всеобуча.

Организация всеобуча неминуемо привела к вычленению «необучаемых» детей и к поражению их в правах.

Слайд 294 период (30-е гг. – 1991 г.):

1936 г. Постановление ЦК

Великая Отечественная война (1941-1945), специальные учреждения, попавшие в зону оккупации, перестанут существовать, многие из воспитанников и педагогов погибнут. Часть школ удастся эвакуировать на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию.

Политическая оттепель конца 50-х - начала 60-х годов. Крепнущая система специального образования в СССР стремительно расширятся и дифференцируется, охватывая все большее число учащихся.

Слайд 304 период (30-е гг. – 1991 г.):

80-е г.:

Советская дефектологическая наука

цензовый характер образования;

обнаруживается противоречие между целью специального образования и целями, которые определяла дефектологическая наука.

Таким образом, на исходе ХХ века СССР обладал:

сильной конкурентоспособной на мировом уровне дефектологической наукой;

рядом уникальных экспериментальных площадок, обеспечивающих своим воспитанникам высокий уровень развития, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации;

немалым числом добротных специальных школ;

специальной редакцией в составе издательства «Просвещение», которое обеспечивало все специальные учебные заведения страны бесплатными учебниками.

!!! Вместе с тем, в силу отсутствия закона о специальном образовании специальным обучением удалось охватить лишь одну треть детей в нем нуждающихся.

Слайд 315 период (1991 – по настоящее время):

Правительство, в отношении инвалидов,

Ратификация Россией известных Деклараций ООН.

Россия перенимает официальную терминологию.

Россия признает международные нормы соблюдения прав человека (1991 г.).

Проблема заключается в том, что этот переход оказался неподготовленным, волевым!!!

Слайд 32Противоречия современного этапа:

Прекращение поступательного развития общества всеобщего благоденствия.

Межрелигиозные и

Этнический молодежный экстремизм.

Приход к власти партий крайне правого толка.

Возврат к мысли о целесообразности законодательно разрешенной эвтаназии.

Слайд 33Противоречия современного этапа:

С одной стороны, распространяются интегративные подходы к обучению, базирующиеся

Слайд 34Проблемы инклюзивного образования в России:

Состояние нормативно-правовой базы оставляет желать лучшего:

Сохранение за интегрированным ребенком всей полноты коррекционной помощи.

Ограничение финансового обеспечения процесса инклюзии.

Для детей с ограниченными возможностями нужен отдельный образовательный стандарт, который позволил бы им реализовать свое право на обучение наравне со всеми.

Недостаточность методического обеспечения: практико-ориентированных программ и технологий по обучению детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях совместно с нормально развивающимися воспитанниками.

Слайд 35Проблемы инклюзивного образования в России:

Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива.

Низкий уровень

Архитектурные сложности в создании безбарьерной среды.

Недостаточность использования возможностей окружающего социума.

Отсутствие системы работы с общественностью по подготовке к принятию инклюзивного образования.

Слайд 36Затруднения, возникающие у педагогов при участии в инновационной инклюзивной деятельности:

недостаточный уровень

отсутствие мотивации к инновационной деятельности;

наличие стереотипности педагогической деятельности в результате многолетней практики.

Слайд 37Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г. Сургуте:

Приходилось ли общаться

Нет:

74 % обучающихся;

54 % студентов;

47 % педагогов;

65 %, родителей;

59 % граждан.

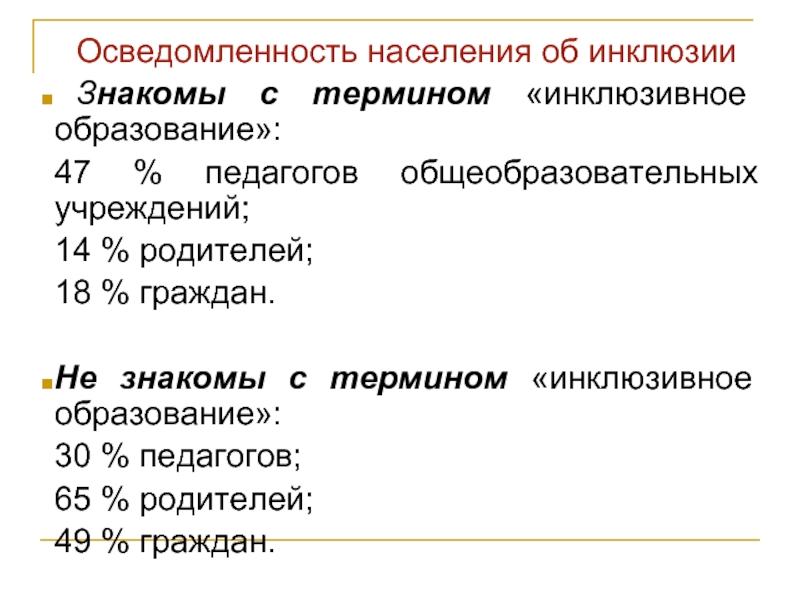

Слайд 38Осведомленность населения об инклюзии

Знакомы с термином «инклюзивное образование»:

47 % педагогов

14 % родителей;

18 % граждан.

Не знакомы с термином «инклюзивное образование»:

30 % педагогов;

65 % родителей;

49 % граждан.

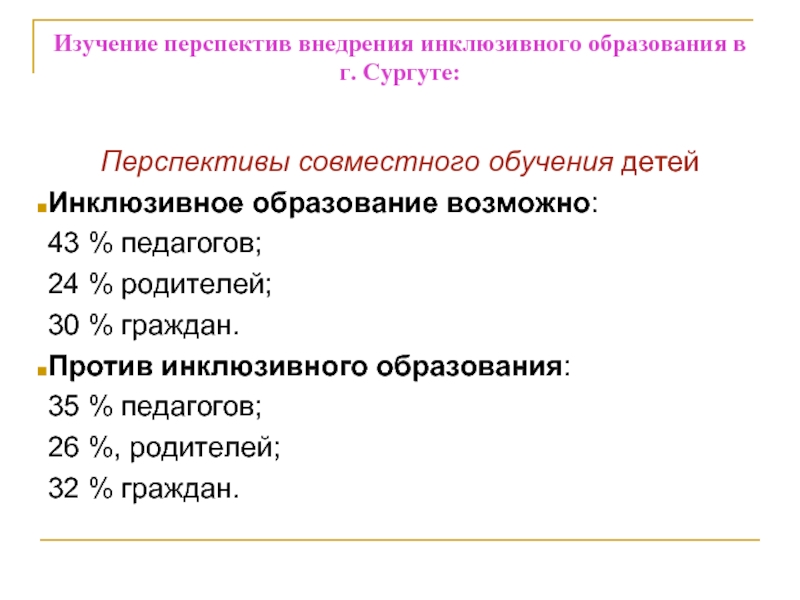

Слайд 39Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г. Сургуте:

Перспективы совместного обучения детей

Инклюзивное

43 % педагогов;

24 % родителей;

30 % граждан.

Против инклюзивного образования:

35 % педагогов;

26 %, родителей;

32 % граждан.

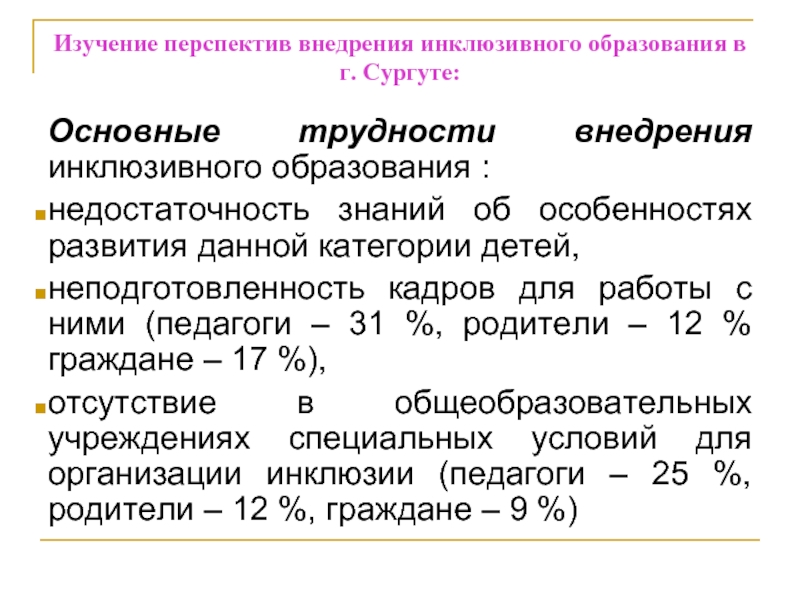

Слайд 40Изучение перспектив внедрения инклюзивного образования в г. Сургуте:

Основные трудности внедрения инклюзивного

недостаточность знаний об особенностях развития данной категории детей,

неподготовленность кадров для работы с ними (педагоги – 31 %, родители – 12 % граждане – 17 %),

отсутствие в общеобразовательных учреждениях специальных условий для организации инклюзии (педагоги – 25 %, родители – 12 %, граждане – 9 %)

Слайд 41Общие закономерности аномального развития психики:

Любой недостаток сказывается на отношениях с людьми.

Представления о первичных и вторичных недостатках психического развития.

Слайд 42Общие закономерности аномального развития психики:

Первичные – нарушения, непосредственно вытекающие из биологического

Вторичные – нарушения, возникающие опосредованно в процессе аномального социального развития.