- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Свёртывающая система крови. Группы крови. Резус-фактор презентация

Содержание

- 1. Свёртывающая система крови. Группы крови. Резус-фактор

- 2. 1. Гемостаз и его механизмы.

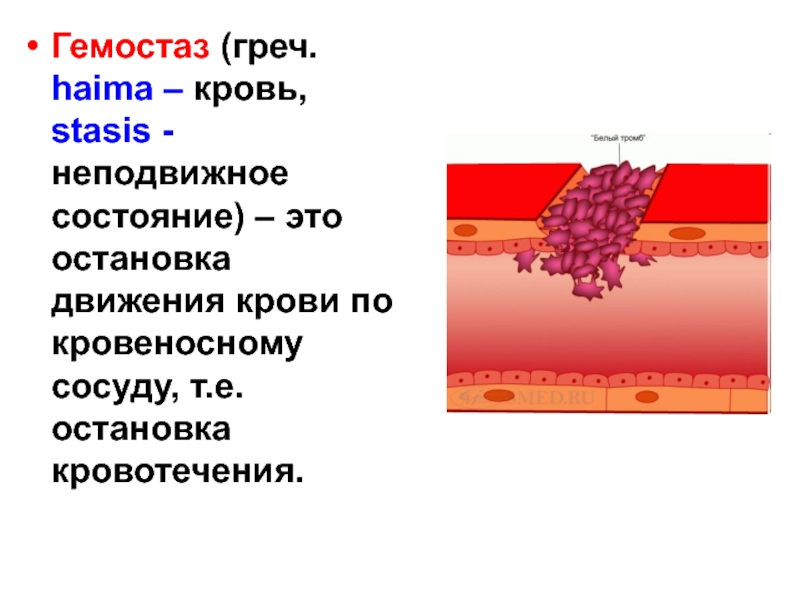

- 3. Гемостаз (греч. haimа – кровь, stasis -

- 4. Различают 2 механизма остановки кровотечения: 1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 2. Коагуляционный гемостаз.

- 5. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз способен самостоятельно за несколько минут

- 6. Он слагается из двух процессов: сосудистого спазма,

- 7. Коагуляционный гемостаз (свёртывание крови) обеспечивает прекращение кровопотери при повреждении крупных сосудов.

- 8. В процессе остановки кровотечения участвуют 13 факторов

- 9. 1 этап: тромбоциты прилипают к повреждённой

- 10. 2 этап: белок тромбопластин взаимодействует с

- 11. 3 этап: тромбин взаимодействует с растворённым в

- 12. В результате сокращения нитей фибрина происходит уплотнение сгустка и выделение сыворотки (ретракция).

- 13. Время полного свёртывания капиллярной крови

- 14. 2. Противосвёртывающая и фибринолитическая системы.

- 15. Кроме свёртывающей системы, в организме имеются одновременно ещё 2 системы: противосвёртывающая; фибринолитическая.

- 16. Противосвёртывающая система препятствует процессам внутрисосудистого свёртывания крови или замедляет гемокоагуляцию.

- 17. Вещества, препятствующие свёртыванию крови называются антикоагулянтами.

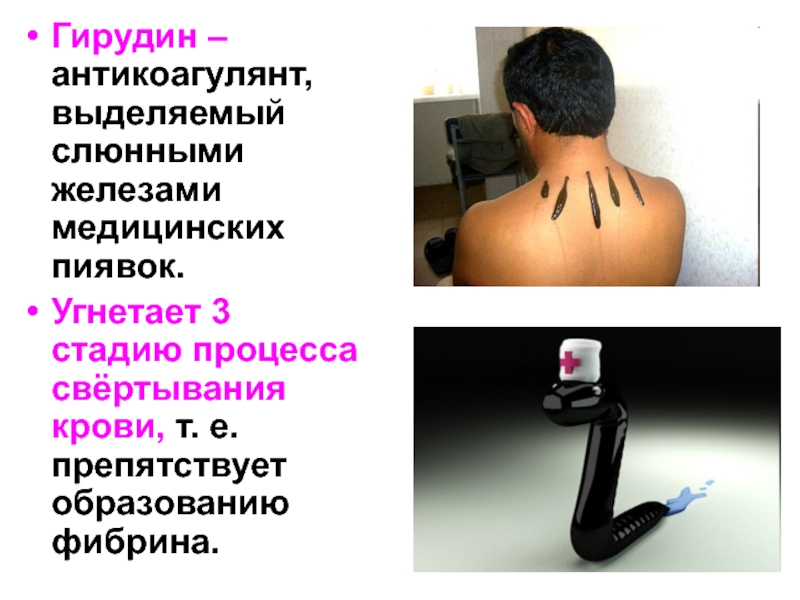

- 18. Гирудин – антикоагулянт, выделяемый слюнными железами медицинских

- 19. Фибринолитическая система способна растворять образовавшиеся тромбы и

- 20. Нарушение взаимодействий между свёртывающей, противосвёртывающей и фибринолитической

- 21. 3. Группы крови.

- 22. Группы крови определяются совокупностью антигенов, фиксированных на поверхности эритроцитов и антител плазмы крови.

- 23. В 1901 году австрийский учёный Ландштейнер и

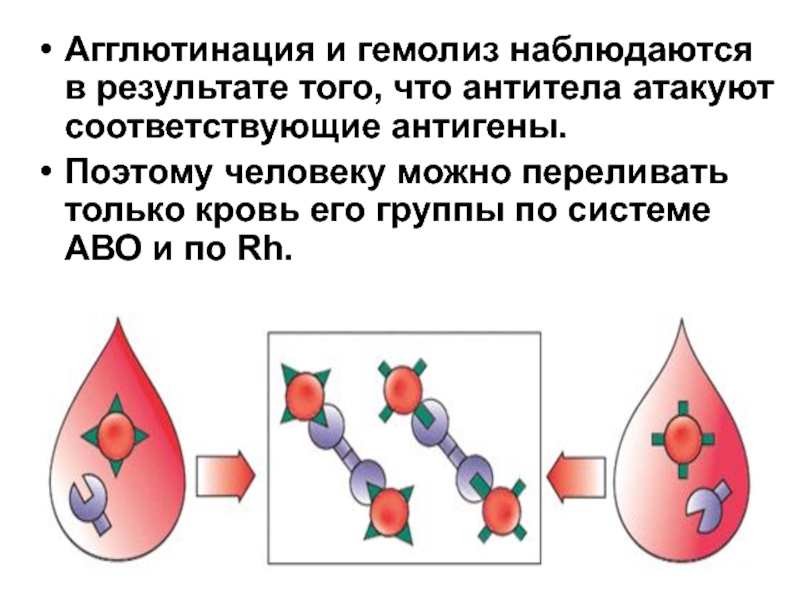

- 24. Агглютинация и гемолиз наблюдаются в результате того,

- 25. В крови имеются особые белковые вещества: в эритроцитах – агглютиногены (специфические белки),

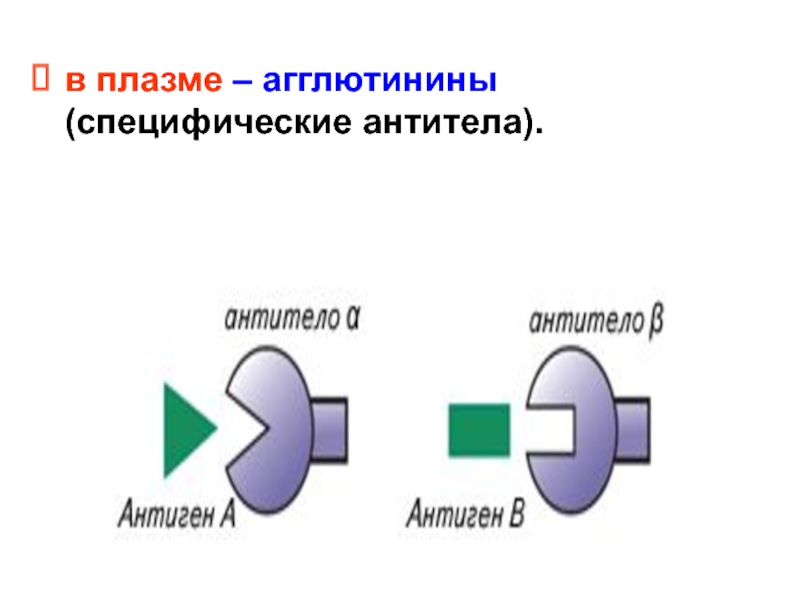

- 26. в плазме – агглютинины (специфические антитела).

- 27. В эритроцитах могут находиться 2 вида агглютиногенов:

- 28. По наличию в крови тех или иных

- 29. Первая группа Вторая группа 0 (αβ) А

- 31. Людям возможно переливание только одноимённой группы

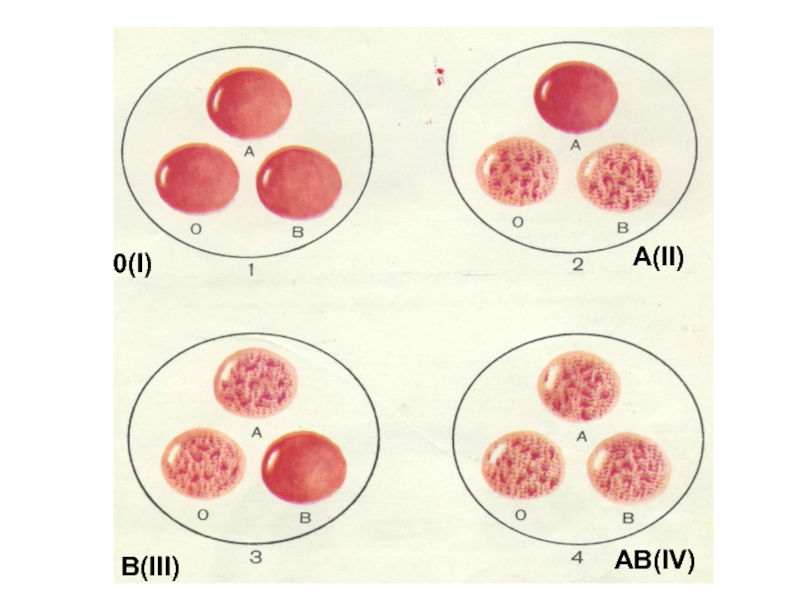

- 32. Определение группы крови

- 33. Группу крови определяют при помощи стандартных сывороток, содержащих известные агглютинины.

- 34. На тарелку наносят по капле стандартные сыворотки

- 35. 0(I) A(II) B(III) AB(IV)

- 37. Система резус-фактора (Rh)

- 38. Кроме основных агглютиногенов А и В, в

- 39. Если человеку с резус отрицательной кровью перелить

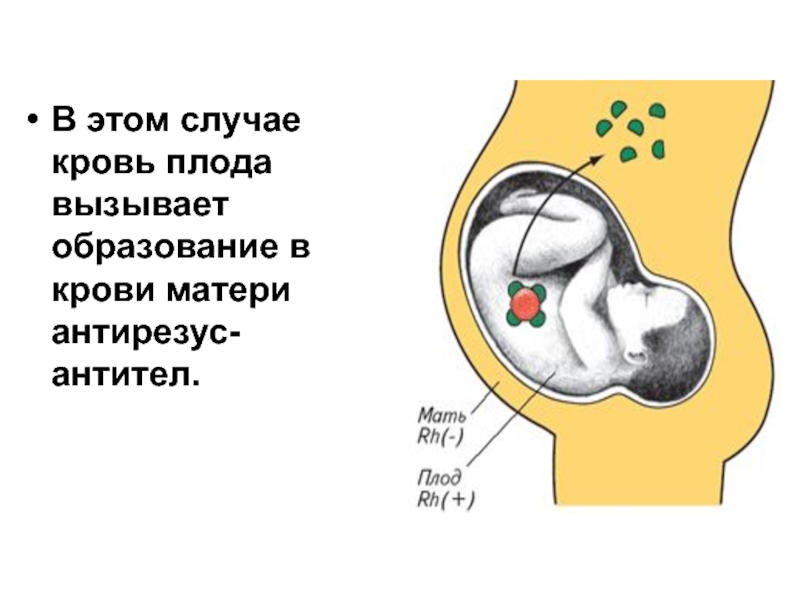

- 40. Резус-фактор имеет особое значение для течения беременности.

- 41. В этом случае кровь плода вызывает образование в крови матери антирезус-антител.

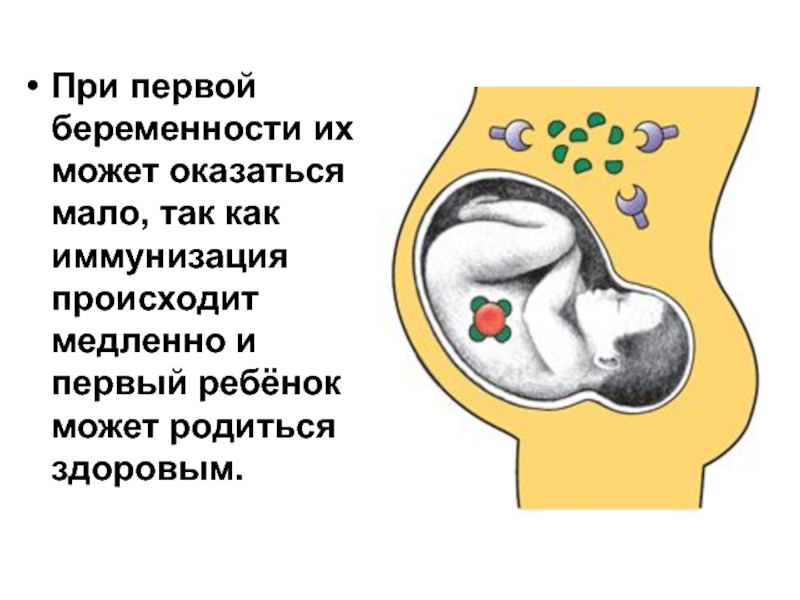

- 42. При первой беременности их может оказаться мало,

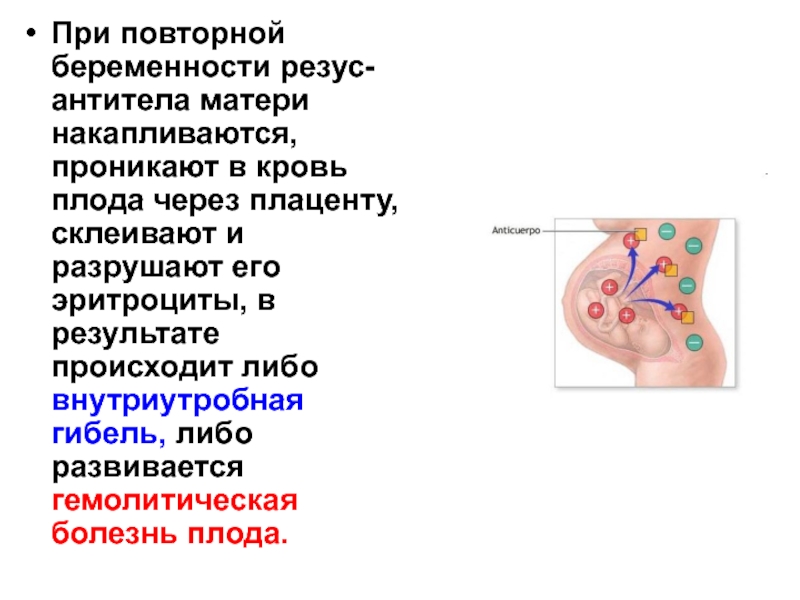

- 43. При повторной беременности резус-антитела матери накапливаются, проникают

Слайд 3Гемостаз (греч. haimа – кровь, stasis - неподвижное состояние) – это

остановка движения крови по кровеносному сосуду, т.е. остановка кровотечения.

Слайд 4Различают 2 механизма остановки кровотечения:

1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

2. Коагуляционный гемостаз.

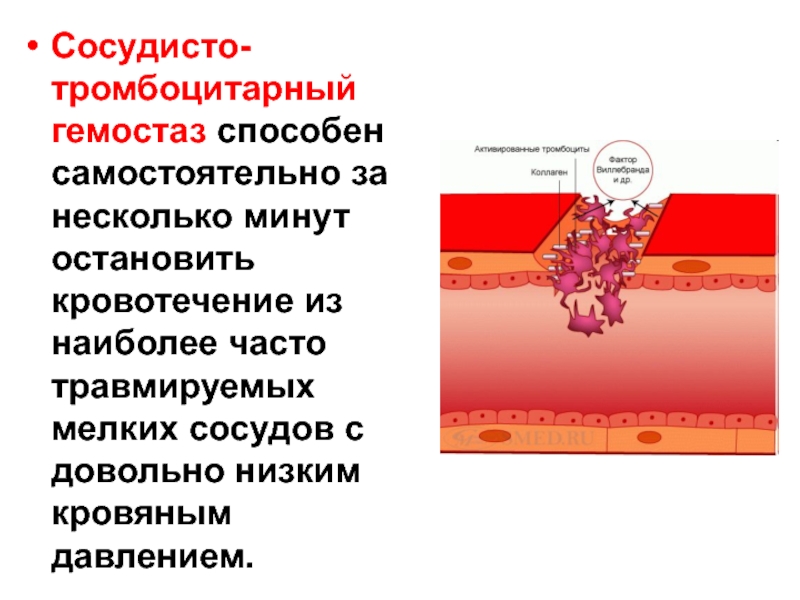

Слайд 5Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз способен самостоятельно за несколько минут остановить кровотечение из наиболее

часто травмируемых мелких сосудов с довольно низким кровяным давлением.

Слайд 6Он слагается из двух процессов:

сосудистого спазма, приводящего к временной остановке или

уменьшению кровотечения;

образования, уплотнения и сокращения тромбоцитарной пробки, приводящей к полной остановке кровотечения.

образования, уплотнения и сокращения тромбоцитарной пробки, приводящей к полной остановке кровотечения.

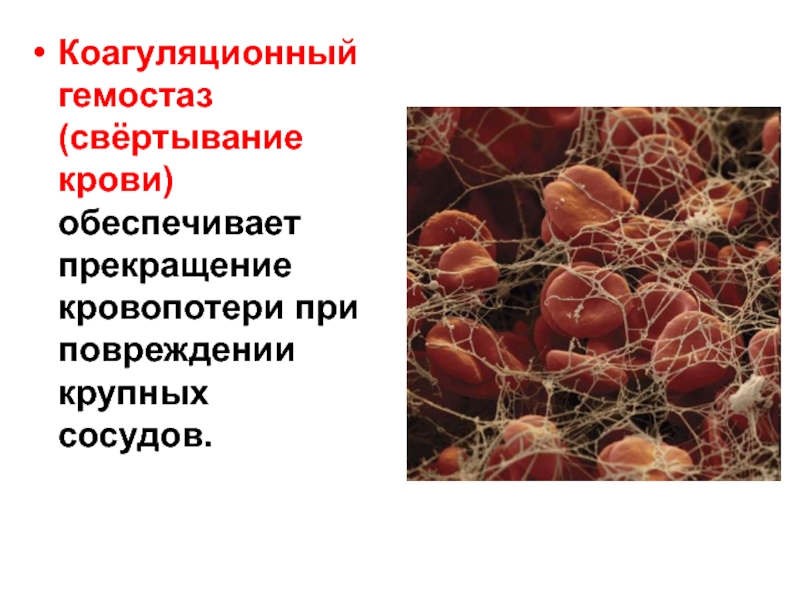

Слайд 7Коагуляционный гемостаз (свёртывание крови) обеспечивает прекращение кровопотери при повреждении крупных сосудов.

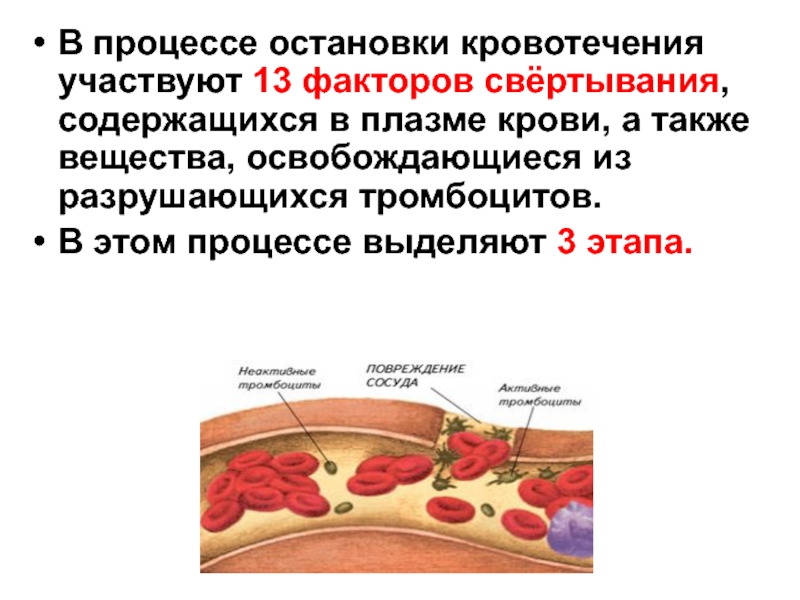

Слайд 8В процессе остановки кровотечения участвуют 13 факторов свёртывания, содержащихся в плазме

крови, а также вещества, освобождающиеся из разрушающихся тромбоцитов.

В этом процессе выделяют 3 этапа.

В этом процессе выделяют 3 этапа.

Слайд 91 этап:

тромбоциты прилипают к повреждённой стенке сосуда (адгезивность) и склеиваются

между собой (агрегация);

часть тромбоцитов распадается и образуется белок тромбопластин.

часть тромбоцитов распадается и образуется белок тромбопластин.

тромбоцит

эритроциты

Слайд 102 этап:

белок тромбопластин взаимодействует с протромбином (который синтезируется клетками печени

при наличии витамина К и постоянно находится в крови).

В результате образуется белок тромбин.

Превращение протромбина в тромбин происходит только в присутствии ионов кальция.

В результате образуется белок тромбин.

Превращение протромбина в тромбин происходит только в присутствии ионов кальция.

тромбин

Слайд 113 этап:

тромбин взаимодействует с растворённым в плазме белком фибриногеном и образуется

нерастворимый фибрин.

Нити фибрина – основной компонент тромба, образующегося в месте повреждения.

Тромб закрывает просвет сосуда и останавливает кровотечение.

Нити фибрина – основной компонент тромба, образующегося в месте повреждения.

Тромб закрывает просвет сосуда и останавливает кровотечение.

фибрин

Слайд 12В результате сокращения нитей фибрина происходит уплотнение сгустка и выделение сыворотки

(ретракция).

Слайд 13

Время полного свёртывания

капиллярной крови - 3 – 5 минут,

венозной крови -

5 – 10 минут.

Нити фибрина

Слайд 15Кроме свёртывающей системы, в организме имеются одновременно ещё 2 системы:

противосвёртывающая;

фибринолитическая.

Слайд 16Противосвёртывающая система препятствует процессам внутрисосудистого свёртывания крови или замедляет гемокоагуляцию.

Слайд 17Вещества, препятствующие свёртыванию крови называются антикоагулянтами.

Главный антикоагулянт - гепарин, выделяется

тканью лёгкого и печени, продуцируется базофильными лейкоцитами и тучными клетками соединительной ткани.

Гепарин тормозит все фазы свёртывания крови.

Гепарин тормозит все фазы свёртывания крови.

Слайд 18Гирудин – антикоагулянт, выделяемый слюнными железами медицинских пиявок.

Угнетает 3 стадию процесса

свёртывания крови, т. е. препятствует образованию фибрина.

Слайд 19Фибринолитическая система способна растворять образовавшиеся тромбы и является антиподом свёртывающей системы.

Главная

функция фибринолиза – расщепление фибрина и восстановление просвета закупоренного сгустком сосуда.

Слайд 20Нарушение взаимодействий между свёртывающей, противосвёртывающей и фибринолитической системами может привести к

тяжёлым заболеваниям:

повышенной кровоточивости,

внутрисосудистому тромбообразованию,

эмболии – закупорке сосуда тромбом, жиром, пузырьком газа и т.д.

повышенной кровоточивости,

внутрисосудистому тромбообразованию,

эмболии – закупорке сосуда тромбом, жиром, пузырьком газа и т.д.

Слайд 22Группы крови определяются совокупностью антигенов, фиксированных на поверхности эритроцитов и антител

плазмы крови.

Слайд 23В 1901 году австрийский учёный Ландштейнер и в 1903 году чешский

учёный Янский обнаружили, что при смешивании крови разных людей может наблюдаться:

склеивание эритроцитов - агглютинация,

а затем их разрушение – гемолиз, что приводит к нарушению кровообращения и к гибели организма.

склеивание эритроцитов - агглютинация,

а затем их разрушение – гемолиз, что приводит к нарушению кровообращения и к гибели организма.

Слайд 24Агглютинация и гемолиз наблюдаются в результате того, что антитела атакуют соответствующие

антигены.

Поэтому человеку можно переливать только кровь его группы по системе АВО и по Rh.

Поэтому человеку можно переливать только кровь его группы по системе АВО и по Rh.

Слайд 25В крови имеются особые белковые вещества:

в эритроцитах – агглютиногены (специфические

белки),

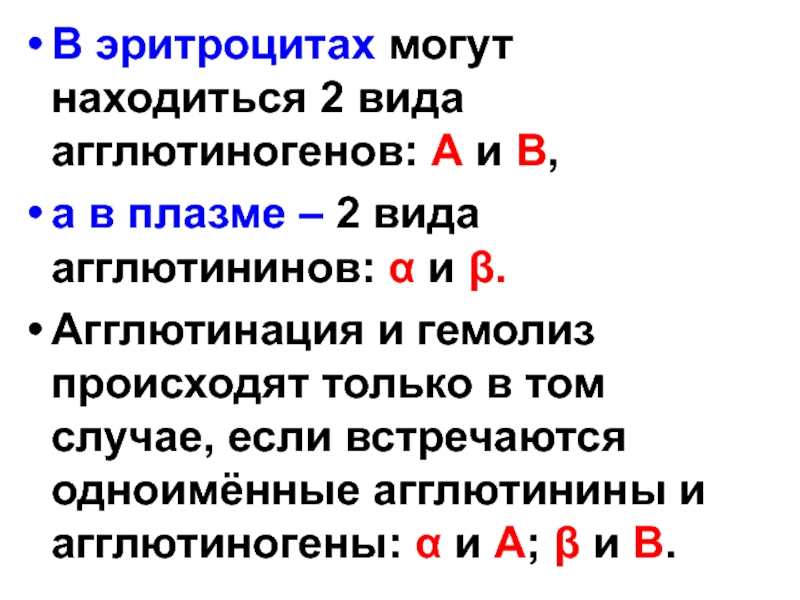

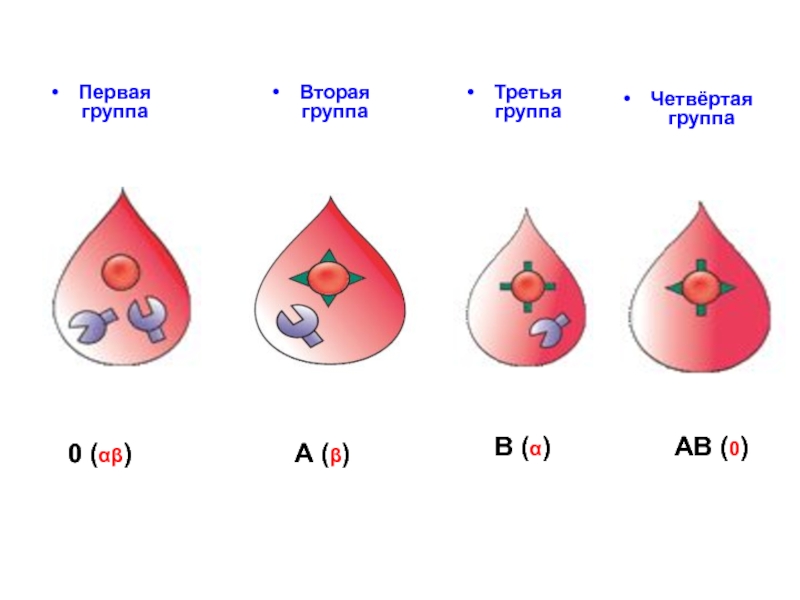

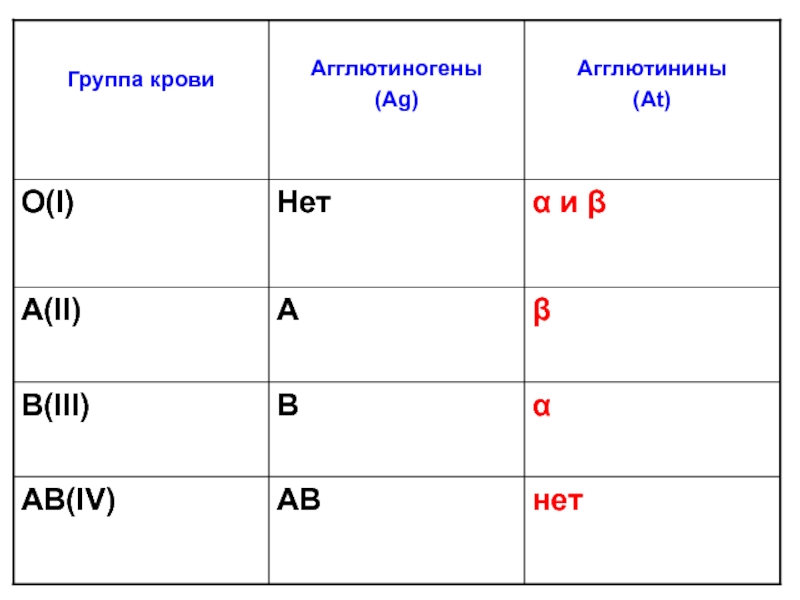

Слайд 27В эритроцитах могут находиться 2 вида агглютиногенов: А и В,

а

в плазме – 2 вида агглютининов: α и β.

Агглютинация и гемолиз происходят только в том случае, если встречаются одноимённые агглютинины и агглютиногены: α и А; β и B.

Агглютинация и гемолиз происходят только в том случае, если встречаются одноимённые агглютинины и агглютиногены: α и А; β и B.

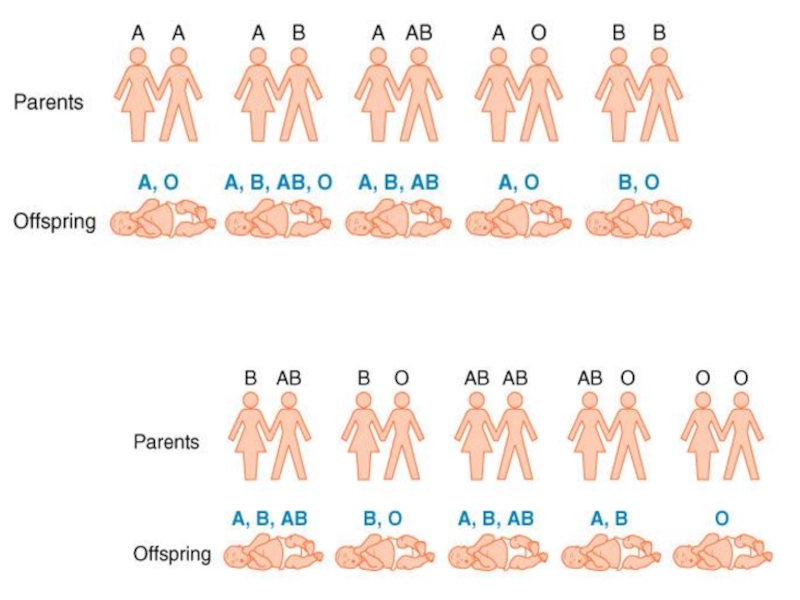

Слайд 28По наличию в крови тех или иных агглютиногенов и агглютининов кровь

людей делят на 4 группы согласно системе Ландштейнера (АВО).

Слайд 31

Людям возможно переливание только одноимённой группы крови, так как кроме описанных

агглютиногенов в настоящее время открыто ещё более 500 различных агглютиногенов.

Группа А состоит из ряда подгрупп А1, А2, А3 и других.

Группа А состоит из ряда подгрупп А1, А2, А3 и других.

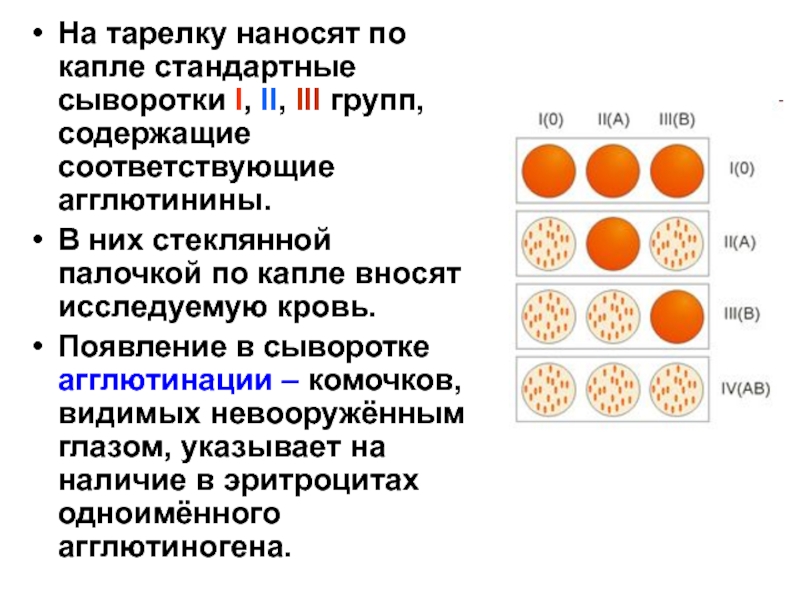

Слайд 34На тарелку наносят по капле стандартные сыворотки I, II, III групп,

содержащие соответствующие агглютинины.

В них стеклянной палочкой по капле вносят исследуемую кровь.

Появление в сыворотке агглютинации – комочков, видимых невооружённым глазом, указывает на наличие в эритроцитах одноимённого агглютиногена.

В них стеклянной палочкой по капле вносят исследуемую кровь.

Появление в сыворотке агглютинации – комочков, видимых невооружённым глазом, указывает на наличие в эритроцитах одноимённого агглютиногена.

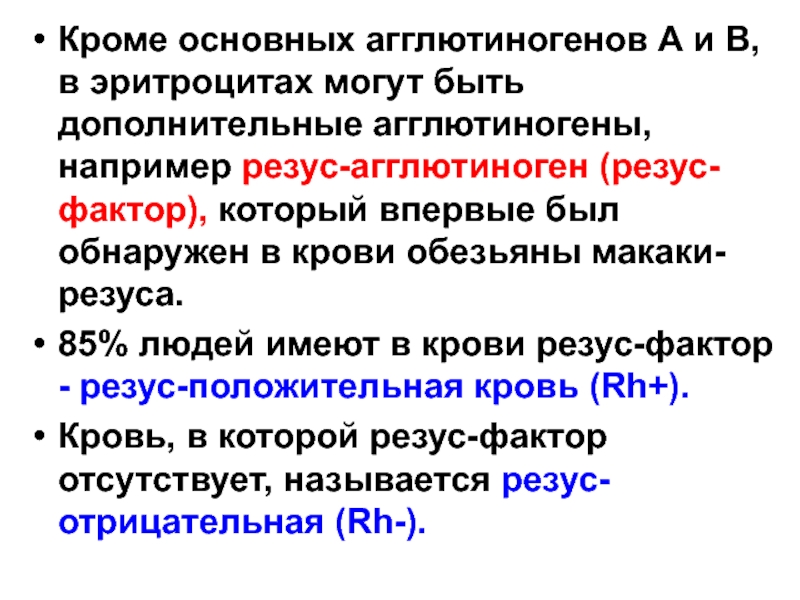

Слайд 38Кроме основных агглютиногенов А и В, в эритроцитах могут быть дополнительные

агглютиногены, например резус-агглютиноген (резус-фактор), который впервые был обнаружен в крови обезьяны макаки-резуса.

85% людей имеют в крови резус-фактор - резус-положительная кровь (Rh+).

Кровь, в которой резус-фактор отсутствует, называется резус-отрицательная (Rh-).

85% людей имеют в крови резус-фактор - резус-положительная кровь (Rh+).

Кровь, в которой резус-фактор отсутствует, называется резус-отрицательная (Rh-).

Слайд 39Если человеку с резус отрицательной кровью перелить резус-положительную кровь, то под

влиянием введённого резус-фактора в крови вырабатываются специфические антирезус-антитела, которые вызывают гемолиз эритроцитов.

Слайд 40Резус-фактор имеет особое значение для течения беременности.

Например, у матери резус-отрицательная кровь,

у отца – резус-положительная.

Плод может унаследовать от отца резус-положительную кровь.

Плод может унаследовать от отца резус-положительную кровь.

Слайд 42При первой беременности их может оказаться мало, так как иммунизация происходит

медленно и первый ребёнок может родиться здоровым.

Слайд 43При повторной беременности резус-антитела матери накапливаются, проникают в кровь плода через

плаценту, склеивают и разрушают его эритроциты, в результате происходит либо внутриутробная гибель, либо развивается гемолитическая болезнь плода.