- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

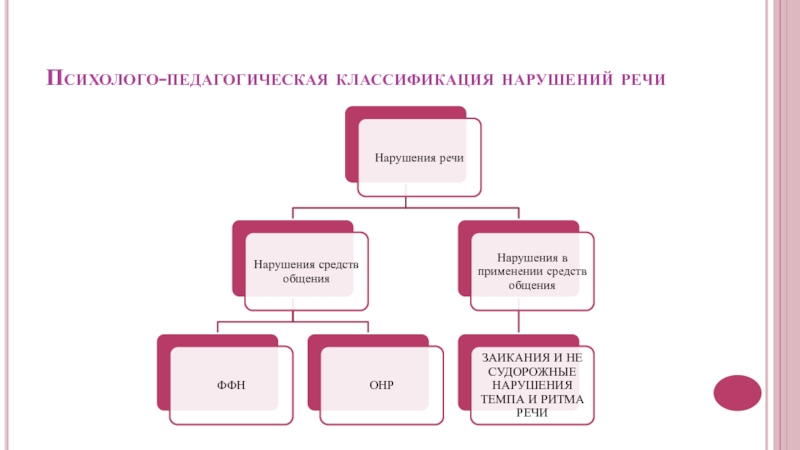

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Особенности логопедической работы с детьми с множественными нарушениями развития презентация

Содержание

- 1. Особенности логопедической работы с детьми с множественными нарушениями развития

- 2. Понятие о сложном нарушении развития

- 3. Терминология В литературе и практике в настоящее

- 4. Сложное, или множественное, нарушение это первичное

- 5. Определение инвалидности До сих пор в нашей

- 6. Для правильного построения коррекционной работы специалистам

- 7. С медицинской точки зрения установить природу

- 8. С психолого-педагогической точки зрения важно: описать сложный

- 9. В связи с этим выделяют: врожденный и

- 10. две основные категории детей по сложности адаптации

- 11. Основные группы детей с сочетанными нарушениями

- 12. В первую группу входят дети с двумя

- 13. Во вторую группу входят дети, имеющие одно

- 14. В третью группу входят дети с

- 15. К множественным дефектам, в частности, можно отнести

- 16. распространенность дети с множественными нарушениями составляют в среднем до 40% контингента специальных образовательных учреждений.

- 17. Общая закономерность развития детей со сложным дефектом особая отягощенность условий раннего развития ребенка.

- 18. следствие сложных нарушений уменьшение доступных каналов

- 19. организации специального образования для лиц со сложными множественными нарушениями развития

- 20. Детский дом для слепоглухих детей (г. Сергиев

- 21. ПРИКАЗЫ ОТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Приказ

- 22. Цель введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС

- 23. Разработчики ФГОС для умственно отсталых детей:

- 24. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере

- 25. Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью

- 26. Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой

- 27. Сайт РГПУ им. А.И. Герцена: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ ФГОС

- 28. Информация по проблеме ФГОС Институт проблем инклюзивного

- 29. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического обучения детей со сложными нарушениями в развитии

- 30. В задачи логопеда входят: разработка методики логопедического

- 31. http://forum-books.ru/product/differentsialnaya-diagnostika-narushenii-rechevogo-razvitiya-890/ Учебно-методическое пособие. М. : ФОРУМ, 2015.

- 32. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- 33. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- 34. МКБ-10 Однако возможны и иные подходы к

- 35. До трехлетнего возраста речевые нарушения у детей

- 36. Отграничение неспецифических (вторичных) расстройств речевого развития при умственной отсталости от иных типологических вариантов речевых расстройств

- 37. Умственная отсталость (F70 – F79) -

- 38. Наиболее развёрнутый вариант заключения о состоянии

- 39. 1. Системное недоразвитие речи тяжёлой степени при умственной

- 40. 2. Системное недоразвитие речи средней степени при

- 41. 3. Системное недоразвитие речи лёгкой степени при умственной

- 42. Отграничение неспецифических (вторичных) расстройств речевого развития при сенсорной патологии от иных типологических вариантов речевых расстройств

- 43. Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха

- 44. Аудиологический скрининг может быть проведен в любом

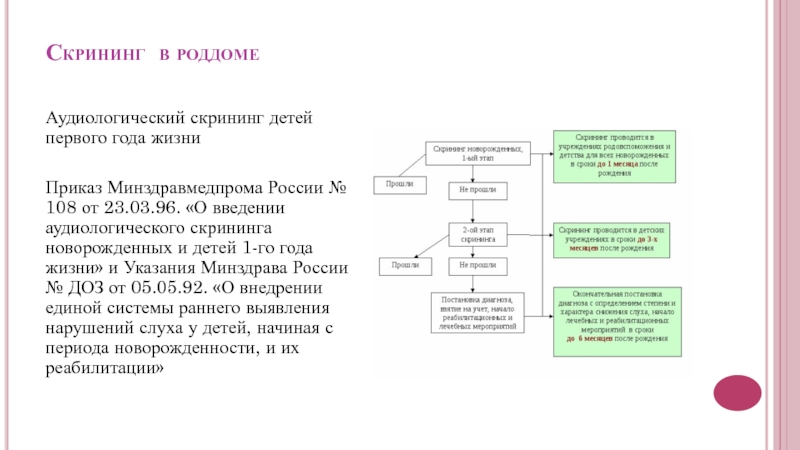

- 45. Скрининг в роддоме Аудиологический скрининг детей первого

- 46. При оценке слуховой функции специалист рассматривает следующие

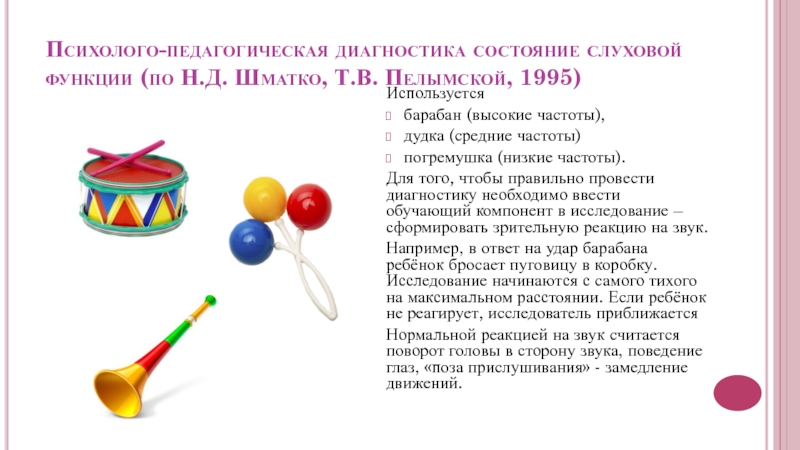

- 47. Психолого-педагогическая диагностика состояние слуховой функции (по Н.Д.

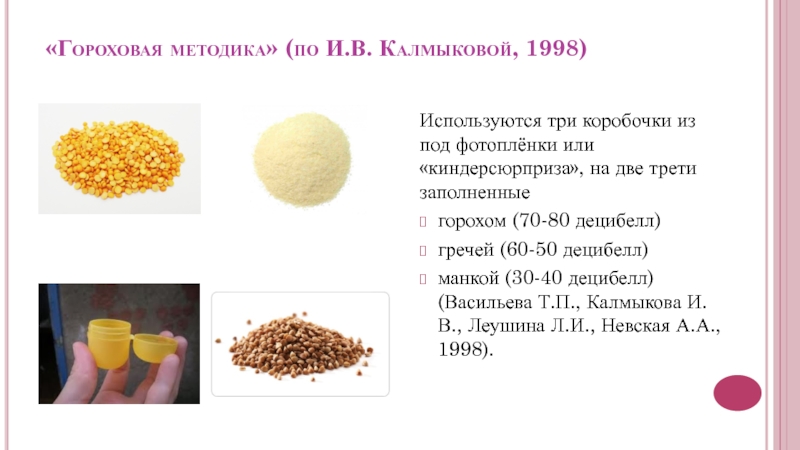

- 48. «Гороховая методика» (по И.В. Калмыковой, 1998) Используются

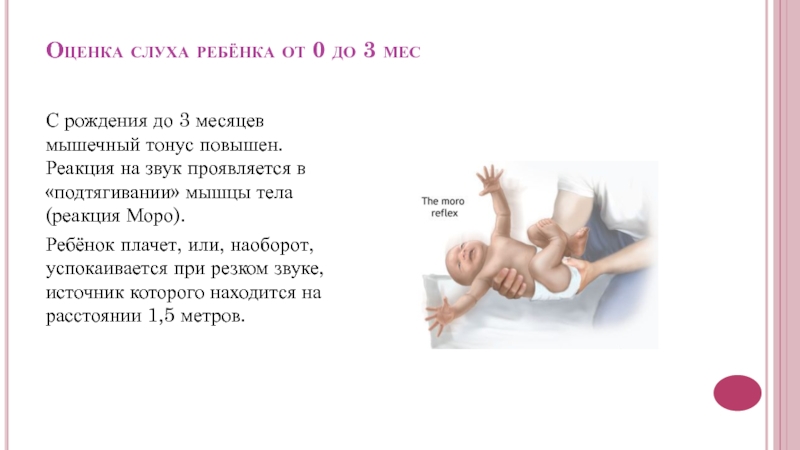

- 49. Оценка слуха ребёнка от 0 до 3

- 50. Оценка слуха ребёнка от 3 до 6

- 51. Оценка слуха ребёнка от 6 до 9

- 52. Оценка слуха от 1 года С года

- 53. «меняющийся слух» Ребёнок не реагирует на громкий

- 54. Факторы, указывающие на снижение слуха, соответствующее I

- 55. Аудиологический скриниг может быть проведён логопедом, дефектологом,

- 56. Основные задачи исследования слуха у детей наличие

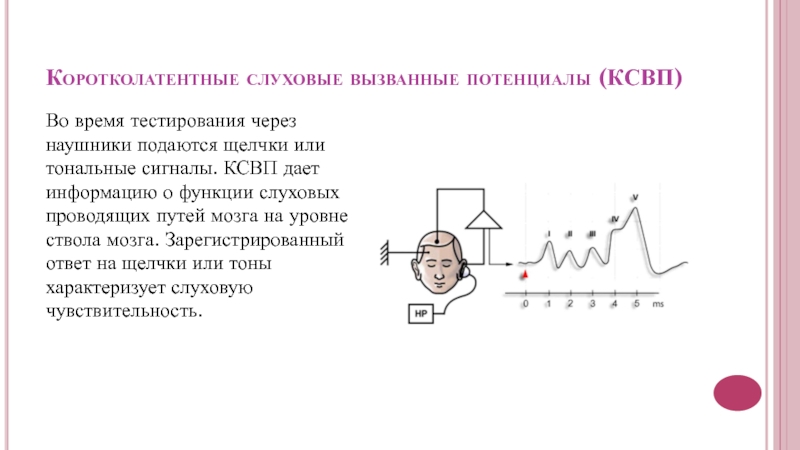

- 57. Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) Во время

- 58. игровая тональная и речевая аудиометрия При этой

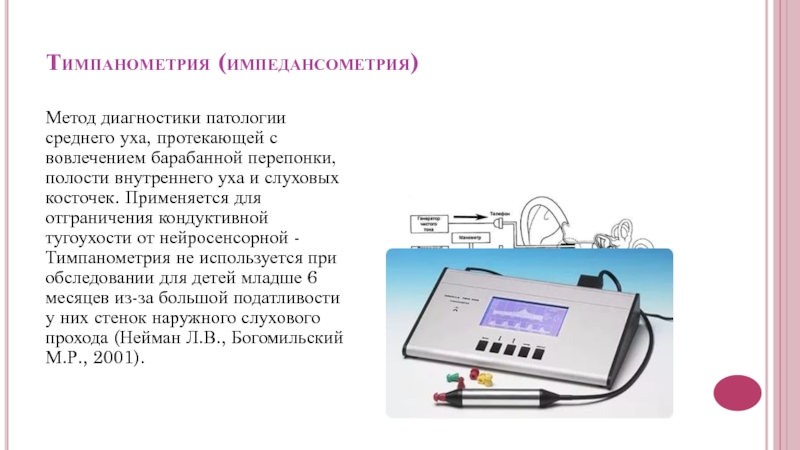

- 59. Тимпанометрия (импедансометрия) Метод диагностики патологии среднего уха,

- 60. У детей с при кондуктивной и нейросенсорной

- 61. Разграничение этих состояний включает три стадии (Каплан

- 62. Условия, обеспечивающие усвоение слепоглухим ребенком общественно выработанных

- 63. I. Организация деятельности ребенка I.1 самообслуживание (обучение самообслуживанию)

- 64. II. Формирование средств общения

- 65. II.1 Развитие ранних форм доречевого общения На

- 66. II.2 Знакомство со смысловыми аналогами жестов первыми короткими

- 67. II.3 Формирование грамматического строя речи, усвоение лексики Первостепенное

- 68. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения слуха и речи первичного характера

- 69. Метод Тадома эффективен при непосредственных контактах логопеда

- 70. Фонетическая ритмика система двигательных упражнений, в которых

- 71. Артикуляционная гимнастика упражнения, направленные на развитие динамической

- 72. Для детей с нарушениями слуха наиболее легким

- 73. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зрения и речи

- 74. Упражнения по развитию восприятия неречевых звуков, слухового

- 75. Для определения характера звучания (ударное, протяжное)

- 76. Постепенно приступают к восприятию определенных звуков

- 77. Параллельно ведется работа по устранению дефектов

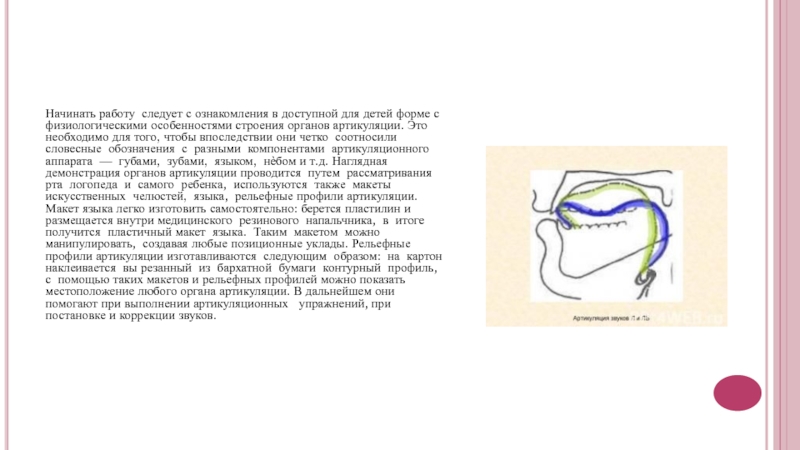

- 78. Начинать работу следует с ознакомления в

- 79. Логопедический массаж Для развития речевой моторики с

- 80. Речевое дыхание В тех случаях, когда не

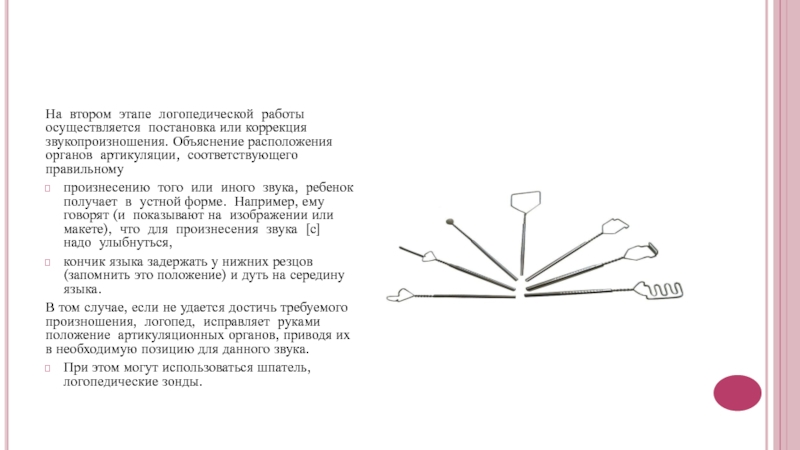

- 81. На втором этапе логопедической работы осуществляется

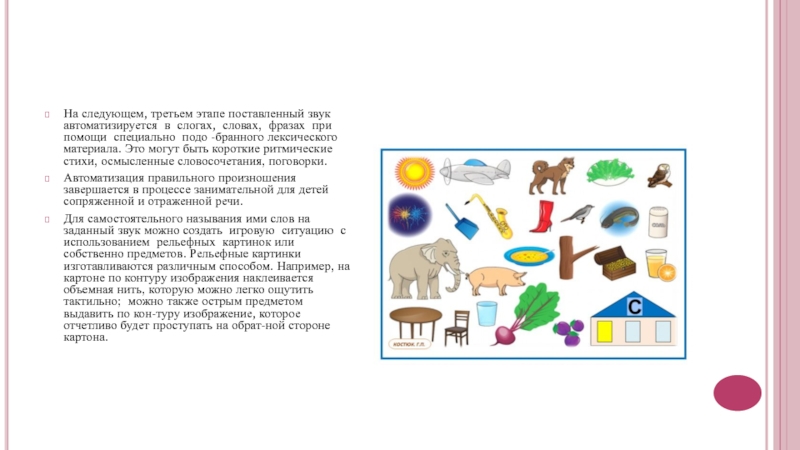

- 82. На следующем, третьем этапе поставленный звук

- 83. Работа по дифференциации звуков осуществляется в

- 84. Для работы по дифференциации звуков речи

- 85. Уточнение, активизация и расширение словарного запаса Учитывая

- 86. Упражнения по развитию лексического запаса объясни,

- 87. Работа с использованием различных способов словообразования и

- 88. Грамматический строй речи знакомство с грамматическими

- 89. Связная устная речь Упражнения ориентированы на совершенствование

- 90. Использование невербальных средств общения знакомство с эмоциональными

- 91. Благодарю за внимание

Слайд 1Особенности логопедической работы с детьми с множественными нарушениями развития

О.В. Елецкая, канд.

О. Елецкая: логопедам:

https://vk.com/eletskaya_olga

olga_eletskaya@mail.ru

Слайд 3Терминология

В литературе и практике в настоящее время не установилась единая терминология,

и сложными,

и комплексными,

и множественными.

Нарушение развития может быть

изолированным (единичным)

или сложным (множественным).

Слайд 4Сложное, или множественное, нарушение

это первичное нарушение двух или более систем

Например, слепоглухота, слепота и нарушение речи, слабовидение и двигательные нарушения, умственная отсталость с выраженными нарушениями зрения и слуха и т. д.

Слайд 5Определение инвалидности

До сих пор в нашей стране не существует официального определения

Слайд 6

Для правильного построения коррекционной работы специалистам необходимо выяснить,

каким образом и

насколько сильно нарушена та или иная функция,

по каким причинам и когда возникли эти нарушения.

Слайд 7С медицинской точки зрения

установить природу заболевания, которое вызвало имеющиеся нарушения,

определить характер течения заболевания (острое, хроническое, прогрессирующее, непрогрессирующее) и связанные с этим лечение и прогноз.

Слайд 8С психолого-педагогической точки зрения важно:

описать сложный дефект как сочетание нескольких нарушений

определить степень нарушения каждой, выделить ведущий дефект, оказывающий наибольшее влияние на развитие ребенка;

уточнить время возникновения нарушений — врожденные или приобретенные в определенном возрасте (одновременно или в разное время).

Слайд 9В связи с этим выделяют:

врожденный и ранний сложный дефект;

сложное нарушение, проявившееся

нарушение, приобретенное в подростковом возрасте, в зрелом возрасте и в старческом возрасте.

Слайд 10две основные категории детей по сложности адаптации к окружающему миру:

дети с

дети с выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС).

Слайд 12В первую группу

входят дети с двумя выраженными психофизическими нарушениями, каждое из

слепоглухие дети,

умственно отсталые глухие,

слабослышащие с задержкой психического развития (первичной).

Слайд 13Во вторую группу входят

дети, имеющие одно существенное психофизическое нарушение (ведущее) и

умственно отсталые дети с небольшим снижением слуха. В таких случаях говорят об «осложненном» дефекте.

Слайд 14В третью группу

входят дети с так называемыми множественными нарушениями, когда

умственно отсталые слабовидящие глухие дети.

Слайд 15К множественным дефектам, в частности, можно отнести и сочетание у одного

Например, при сочетании небольших нарушений моторики, зрения и слуха у ребенка может иметь место выраженное недоразвитие речи.

Слайд 16распространенность

дети с множественными нарушениями составляют в среднем до 40% контингента специальных

Слайд 17Общая закономерность развития детей со сложным дефектом

особая отягощенность условий раннего

Слайд 18следствие сложных нарушений

уменьшение доступных каналов компенсации дефекта, резкое сужение возможного

Слайд 19организации специального образования

для лиц со сложными множественными нарушениями развития

Слайд 20Детский дом для слепоглухих детей (г. Сергиев Посад Московской обл.)

Контингент

для детей с нарушениями слуха, где обучение ведется на основе зрительного восприятия,

или для детей с нарушениями зрения, где обучение ведется на основе слухового восприятия.

Возраст воспитанников от 3 до 18 лет, учреждение рассчитано на 100 детей.

полностью слепые и слепые с остаточным зрением с остротой зрения от светоощущения до 0,04;

слабовидящие с остротой зрения от 0,05 до 0,2 включительно, с коррекцией стеклами на лучше видящем глазу и с более высокой остротой зрения, при дополнительных нарушениях (например, с резким сужением поля зрения) или при неблагоприятном прогнозе (например, при синдроме Ушера);

глухие, а также слабослышащие дети с потерей слуха, при которой ребенок не может воспринимать связную речь на ухо с помощью слуховой аппаратуры;

дети с множественными нарушениями, где в качестве компонента сложного дефекта могут быть нарушения опорно-двигательного аппарата, умственная отсталость в легкой степени, аутистические проявления в поведении.

Решение о зачислении слепоглухого ребенка принимается директором детского дома на основе заключения медико-педагогической комиссии детского дома или лаборатории содержания и методов обучения детей со сложной структурой дефекта Института коррекционной педагогики РАО после комплексного клинико-психолого-педагогического обследования ребенка.

Слайд 21ПРИКАЗЫ ОТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Министерства образования и науки РФ "Об

Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). №1599 от 19.12.2014 г.

Слайд 22Цель введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО

введение в образовательное пространство

Слайд 23Разработчики ФГОС для умственно отсталых детей:

доктор педагогических наук, профессор Ильина

кандидат педагогических наук, доцент Вовк В.Н.;

кандидат педагогических наук, доцент Зарин А.П.;

доктор психологических наук, профессор Матасов Ю.Т.;

кандидат педагогических наук, доцент Антропов А.П.;

кандидат педагогических наук Царев А.М. (Псковский центр лечебной педагогики).

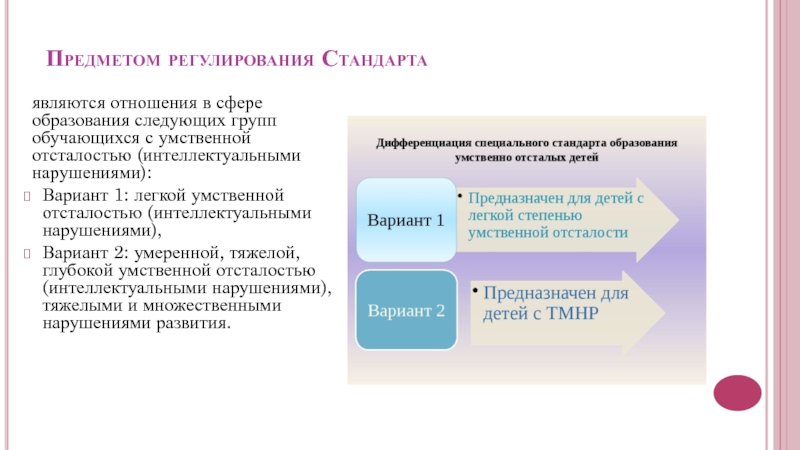

Слайд 24Предметом регулирования Стандарта

являются отношения в сфере образования следующих групп обучающихся с

Вариант 1: легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

Вариант 2: умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Слайд 25Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми и множественными

не предполагает использования оценочной системы.

При отчислении ребенка из образовательной организации в связи с ее окончанием учащемуся выдается свидетельство об обучении с перечнем учебных предметов, но без оценок.

Слайд 26Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми

Слайд 27Сайт РГПУ им. А.И. Герцена: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Нормативные

Методические рекомендации

Шаблоны отчетов

Обсуждение проектов ФГОС

Слайд 28Информация по проблеме ФГОС

Институт проблем инклюзивного образования МГППУ: http://inclusive-edu.ru/

Институт специального образования

Творческая группа ФИП по теме: "Проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к инклюзии"http://preemstvennost.ru/160218-vebinar-osobennosti-realizatsii-fgos

Слайд 29Логопедическая работа в системе

коррекционно-педагогического обучения

детей со сложными нарушениями в развитии

Слайд 30В задачи логопеда входят:

разработка методики логопедического обследования ребенка с комплексными нарушениями

проведение диагностических процедур с целью выявления речевых особенностей ребенка, уровня речевого развития ;

выстраивание взаимосвязанной системы коррекционно-логопедической работы с детьми данной категории

Слайд 31http://forum-books.ru/product/differentsialnaya-diagnostika-narushenii-rechevogo-razvitiya-890/

Учебно-методическое пособие. М. : ФОРУМ, 2015. 160 с.

Учебно-методическое пособие включает

Рекомендуется для использования в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050700.62 "Специальное (дефектологическое) образование" (бакалавриат) при изучении дисциплин "Логопедия" и "Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья", будет также полезно логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слушателям курсов повышения квалификации педагогических работников, работающим с детьми с нарушениями речи.

Слайд 34МКБ-10

Однако возможны и иные подходы к типологии и характеристике речевых расстройств.

Слайд 35До трехлетнего возраста речевые нарушения у детей обозначают термином «задержка речевого

После трехлетнего возраста у ребенка необходимо определять конкретный вид речевого нарушения и структуру речевого дефекта.

Слайд 36Отграничение неспецифических (вторичных) расстройств речевого развития при умственной отсталости от иных

Слайд 37Умственная отсталость (F70 – F79) -

состояние задержанного или неполного умственного

Слайд 38

Наиболее развёрнутый вариант заключения о состоянии речевого развития у детей с

Р.И. Лалаевой.

Слайд 391. Системное недоразвитие речи тяжёлой степени при умственной отсталости:

полиморфное нарушение звукопроизношения;

отсутствие навыка

ограниченный словарный запас (10-15 слов);

однословная или двухсловная фраза из аморфных слов-корней;

отсутствие словообразования и словоизменения;

отсутствие связной речи;

грубое нарушение понимания речи

Слайд 402. Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости:

полиморфное нарушение звукопроизношения;

грубое

ограниченный словарный запас;

выраженные аграмматизмы (окончания существиетельных в предложных и беспредложных конструкциях, согласование существительных и прилагательных, глаголов и существительных);

несформированность словообразовательных процессов;

отсутствие или недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо рассказа)

Слайд 413. Системное недоразвитие речи лёгкой степени при умственной отсталости:

полиморфное нарушение звукопроизношения;

недоразвитие фонематического

аграмматизмы (сложно-падежные конструкции);

нарушения словообразования;

недостаточная сформированность связной речи (в пересказе пропуски, искажения)

Слайд 42Отграничение неспецифических (вторичных) расстройств речевого развития при сенсорной патологии от иных

Слайд 43Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха

1. Неслышащие – дети с

неслышащие без речи (дети, родившиеся глухими или потерявшие слух в возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и

неслышащие, потерявшие слух, когда речь практически была сформирована – у таких детей необходимо предохранять речь от распада, закреплять речевые навыки.

2. Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие.

Слайд 44Аудиологический скрининг

может быть проведен в любом возрасте и позволяет установить, находится

Слайд 45Скрининг в роддоме

Аудиологический скрининг детей первого года жизни

Приказ Минздравмедпрома России №

Слайд 46При оценке слуховой функции специалист рассматривает следующие параметры

Какова реакция ребёнка на

Нет ли у ребёнка каких-либо звуковых предпочтений (мужские или женские голоса)?

Не возникает ли у ребёнка проблем, когда он не видит губы говорящего?

Слайд 47Психолого-педагогическая диагностика состояние слуховой функции (по Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской, 1995)

Используется

барабан

дудка (средние частоты)

погремушка (низкие частоты).

Для того, чтобы правильно провести диагностику необходимо ввести обучающий компонент в исследование – сформировать зрительную реакцию на звук.

Например, в ответ на удар барабана ребёнок бросает пуговицу в коробку. Исследование начинаются с самого тихого на максимальном расстоянии. Если ребёнок не реагирует, исследователь приближается

Нормальной реакцией на звук считается поворот головы в сторону звука, поведение глаз, «поза прислушивания» - замедление движений.

Слайд 48«Гороховая методика» (по И.В. Калмыковой, 1998)

Используются три коробочки из под фотоплёнки

горохом (70-80 децибелл)

гречей (60-50 децибелл)

манкой (30-40 децибелл) (Васильева Т.П., Калмыкова И.В., Леушина Л.И., Невская А.А., 1998).

Слайд 49Оценка слуха ребёнка от 0 до 3 мес

С рождения до 3

Ребёнок плачет, или, наоборот, успокаивается при резком звуке, источник которого находится на расстоянии 1,5 метров.

Слайд 50Оценка слуха ребёнка от 3 до 6 мес.

С 3 месяцев,

К 6 месяцам ребёнок начинает самостоятельно сидеть. Это позволяет ему поднимать и опускать голову выше или ниже уровня глаз.

Слайд 51Оценка слуха ребёнка от 6 до 9 мес.

В возрасте 9

Слайд 52Оценка слуха от 1 года

С года ребёнок в норме должен распознавать

Слайд 53«меняющийся слух»

Ребёнок не реагирует на громкий звук и, вместе с тем,

нарушение интеллекта

сенсорная алалия

Слайд 54Факторы, указывающие на снижение слуха, соответствующее I – II степени тугоухости

произнесение

произнесение звуков с назальным оттенком (кроме тех случаев, когда назализация вызвана наличием неврологических нарушений или расщелин твёрдого и мягкого нёба)

несоответствие тембра голоса конституциональным особенностям ребенка

Слайд 55Аудиологический скриниг

может быть проведён логопедом, дефектологом, психологом. Если ребенок не прошел

Слайд 56Основные задачи исследования слуха у детей

наличие или отсутствие слуха;

определение остроты

определение степени нарушения слуха;

определение того, на каких частотах произошло нарушение слуха;

определение уровня поражения органа слуха.

Слайд 57Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП)

Во время тестирования через наушники подаются щелчки

Слайд 58игровая тональная и речевая аудиометрия

При этой методике игровая активность используется как

Слайд 59Тимпанометрия (импедансометрия)

Метод диагностики патологии среднего уха, протекающей с вовлечением барабанной перепонки,

Слайд 60У детей с при кондуктивной и нейросенсорной потере слуха (H90) могут

Слайд 61Разграничение этих состояний включает три стадии (Каплан Г.И., 1994)

определить, является ли

исключить органическую патологию (нарушения в строении артикуляторного аппарата и его иннервации), нарушения слуха и умственную отсталость

убедиться, что экспрессивная речь сохранена, либо нарушена в незначительной мере

Для исключения факторов физического характера проводится неврологическое исследование и аудиометрия.

Слайд 62Условия, обеспечивающие усвоение слепоглухим ребенком общественно выработанных знаний и формирование у

Вначале это органические потребности, имеющиеся у ребенка (в еде, сне, защите от холода и др.).

Затем, с развитием предметной деятельности, у ребенка образуются новые потребности, порождаемые этим развитием и входящие в противоречие с освоенным способом действия.

Удовлетворение новых потребностей требует от ребенка овладения новым способом деятельности. В разрешении противоречий между потребностями и способами их удовлетворения заключается источник развития поведения ребенка. Используя метод совместно-разделенного действия, взрослый формирует у слепоглухого ребенка способы самообслуживания, целенаправленно уменьшая свою собственную активность и передавая ребенку свои функции.

Слайд 63I. Организация деятельности ребенка

I.1 самообслуживание (обучение самообслуживанию) и ручной труд: позволяет организовать

II.2 коллективное самообслуживание, коллективный бытовой труд: выступает средством развития познавательной деятельности ребенка, в частности формирования у него сенсорных процессов.

ФОРМИРУЕТСЯ ОСНОВА для развития коммуникативной деятельности ребенка

Слайд 65II.1 Развитие ранних форм доречевого общения

На основе освоения ребенком предметных действий

Например, для побуждения ребенка к практическому действию или в условиях предметно-игровой ситуации.

Чтобы познакомить ребенка с жестом, логопед упреждает постоянным применением жеста соответствующие предметные действия.

Слайд 66II.2 Знакомство со смысловыми аналогами жестов

первыми короткими словами, даваемыми в дактильной или

Слайд 67II.3 Формирование грамматического строя речи, усвоение лексики

Первостепенное значение имеет здесь использование письменной

Слайд 68Особенности логопедической

работы с детьми, имеющими нарушения

слуха и речи первичного характера

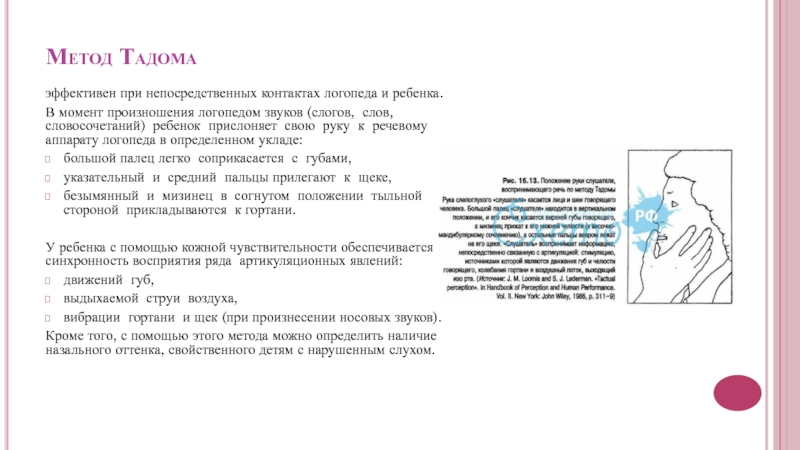

Слайд 69Метод Тадома

эффективен при непосредственных контактах логопеда и ребенка.

В момент произношения

большой палец легко соприкасается с губами,

указательный и средний пальцы прилегают к щеке,

безымянный и мизинец в согнутом положении тыльной стороной прикладываются к гортани.

У ребенка с помощью кожной чувствительности обеспечивается синхронность восприятия ряда артикуляционных явлений:

движений губ,

выдыхаемой струи воздуха,

вибрации гортани и щек (при произнесении носовых звуков).

Кроме того, с помощью этого метода можно определить наличие назального оттенка, свойственного детям с нарушенным слухом.

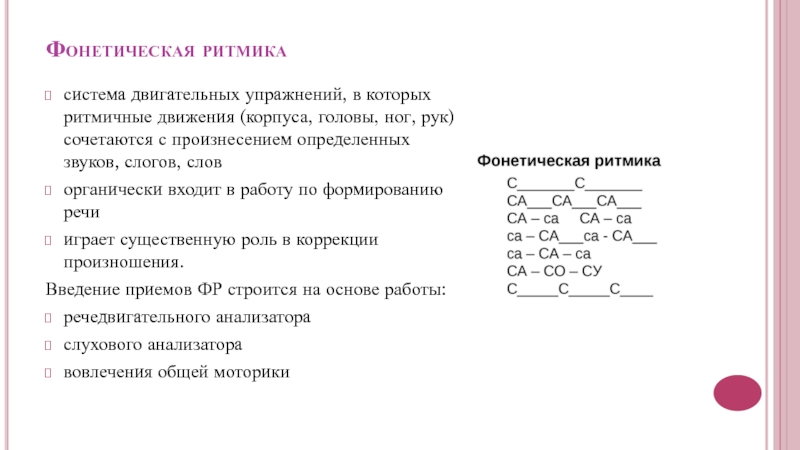

Слайд 70Фонетическая ритмика

система двигательных упражнений, в которых ритмичные движения (корпуса, головы, ног,

органически входит в работу по формированию речи

играет существенную роль в коррекции произношения.

Введение приемов ФР строится на основе работы:

речедвигательного анализатора

слухового анализатора

вовлечения общей моторики

Слайд 71Артикуляционная гимнастика

упражнения, направленные на развитие динамической

координации речевых движений;

статические упражнения, выполняя

упражнения на сочетание и переключение движений;

специально подобранные циклы упражнений для отработки отдельных звуков.

Упражнения выполняются ребенком после их показа логопедом перед зеркалом. На этапе, когда ребенок уже знаком с каждым упражнением, можно давать задания на самостоятельное их выполнение по сигналу-символу (картинке с изображением предмета, символизирующего то или иное упражнение).

Слайд 72Для детей с нарушениями слуха наиболее легким видом речевой деятельности является

наиболее трудным — называние предметов, картинок, ответы на вопросы, ибо здесь словесное подкрепление отсутствует.

Именно поэтому в занятия следует включать задания различного типа.

Слайд 74Упражнения по развитию восприятия неречевых звуков, слухового внимания и памяти

знакомство со

узнавание и называние этих предметов;

упражнения с неречевыми звуками на развитие у детей определения силы звучания.

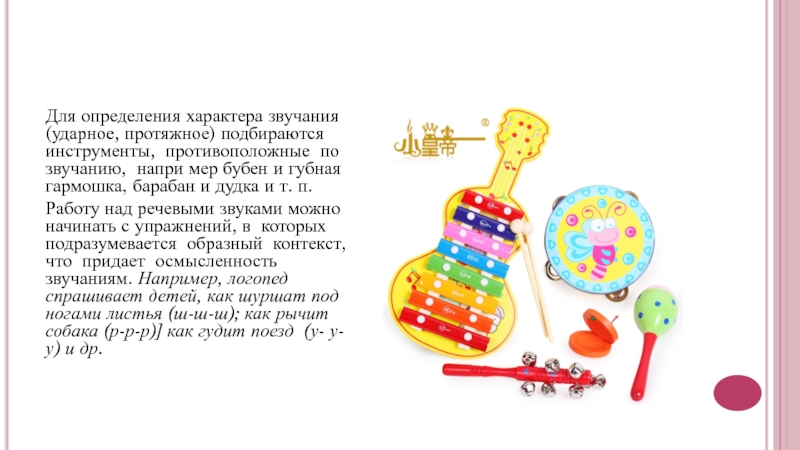

Слайд 75

Для определения характера звучания (ударное, протяжное) подбираются инструменты, противоположные по звучанию,

Работу над речевыми звуками можно начинать с упражнений, в которых подразумевается образный контекст, что придает осмысленность звучаниям. Например, логопед спрашивает детей, как шуршат под ногами листья (ш-ш-ш); как рычит собака (р-р-р)] как гудит поезд (у- у- у) и др.

Слайд 76

Постепенно приступают к восприятию определенных звуков

речи, выделению их из общего

Слайд 77

Параллельно ведется работа по устранению дефектов звукопроизношения. Она подразделяется на несколько

Первый, подготовительный, этап предполагает приобретение детьми необходимых знаний о состоянии и работе своего речевого аппарата; развитие речевой моторики.

Второй этап — формирование правильного произношения.

Третий этап — закрепление правильного произношения

Слайд 78

Начинать работу следует с ознакомления в доступной для детей форме с

Слайд 79Логопедический массаж

Для развития речевой моторики с детьми проводится артикуляционная гимнастика. Качественному

Слайд 80Речевое дыхание

В тех случаях, когда не сформировано речевое дыхание, включаются различного

Слайд 81

На втором этапе логопедической работы осуществляется постановка или коррекция звукопроизношения. Объяснение

произнесению того или иного звука, ребенок получает в устной форме. Например, ему говорят (и показывают на изображении или макете), что для произнесения звука [с] надо улыбнуться,

кончик языка задержать у нижних резцов (запомнить это положение) и дуть на середину языка.

В том случае, если не удается достичь требуемого произношения, логопед, исправляет руками положение артикуляционных органов, приводя их в необходимую позицию для данного звука.

При этом могут использоваться шпатель, логопедические зонды.

Слайд 82

На следующем, третьем этапе поставленный звук автоматизируется в слогах, словах, фразах

Автоматизация правильного произношения завершается в процессе занимательной для детей сопряженной и отраженной речи.

Для самостоятельного называния ими слов на заданный звук можно создать игровую ситуацию с использованием рельефных картинок или собственно предметов. Рельефные картинки изготавливаются различным способом. Например, на картоне по контуру изображения наклеивается объемная нить, которую можно легко ощутить тактильно; можно также острым предметом выдавить по кон-туру изображение, которое отчетливо будет проступать на обрат-ной стороне картона.

Слайд 83

Работа по дифференциации звуков осуществляется в тесной связи с развитием фонематического

Детям указывают на различия в положении органов артикуляции звуков, например, при произнесении звука [с] —- кончик языка внизу, а звука [ш] — кончик языка вверху. При дифференциации звуков в словах обращается внимание на смыслоразличительную роль их значений, например: коза — это животное, коса — это заплетенные волосы.

Слайд 84

Для работы по дифференциации звуков речи рекомендуются следующие упражнения:

выбор и раскладывание

выбор из теста слов с дифференцируемыми звуками;

придумывание слов на заданные звуки и т.д.

Слайд 85Уточнение, активизация и расширение словарного запаса

Учитывая недостаточность у детей с нарушенным

Для уточнений значений слов используются упражнения на сравнение признаков и функций предметов, нахождение общего и различного в объектах с опорой на чувственное восприятие.

Например, чайник и сахарница внешне очень похожие (у обоих есть крышка, ручка, они, как правило, круглой формы), но есть и различия: у чайника имеется носик, из которого выливается чай, у сахарницы носика нет, сахарница наполняется сахаром, и взять его можно ложкой.

Слайд 86Упражнения по развитию лексического запаса

объясни, чем отличаются такие пары: груша

выбери и назови из предложенных слов только те, которые обозначают мебель: машина, стул, магазин, кровать, дом, стол, корзина и т.д.;

угадай и назови предмет по его частям: ветки, ствол, листья (дерево), стекло, рама, подоконник (окно);

назови части указанного предмета (объекта): дом (подъезд, этажи, лестница, квартиры...), птица (тело, хвост, крылья, клюв...);

синонимическое и антонимическое сопоставление словосочетаний: суп горячий — компот холодный, река широкая — ручей узкий и т.д.

Слайд 87Работа с использованием различных способов словообразования и словоизменения

дифференциация разные морфологические элементы

образование новых слова с помощью уменьшительных суффиксов: стол —столик, стул — стульчик.

Слайд 88Грамматический строй речи

знакомство с грамматическими категориями;

противопоставление слова по грамматическим признакам

изменение окончаний существительных по падежам

усвоение понятия рода;

овладение способами согласования существительных с глаголами, прилагательными и т.д.

Слайд 89Связная устная речь

Упражнения ориентированы на совершенствование разговорной монологической речи, развитие умений

Например:

составление рассказа по вопросам, плану, по рельефной картинке, по серии картинок;

деление текста на части;

пересказ прослушанного текста, прочитанного текста.

В работе по развитию связной речи внимание детей постоянно обращается на интонационную окраску высказываний, на правильное логическое ударение

Слайд 90Использование невербальных средств общения

знакомство с эмоциональными модальностями;

отработка основные проявления эмоций (гнев,

объяснение смысла таких понятий, как «поза», «движение», «поворот тела», «наклон головы», «расположение рук»;

знакомство с различными жестами, принятыми в этикете общения;

отработка выразительность движений.