- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Описторхоз презентация

Содержание

- 1. Описторхоз

- 2. Описторхоз (opisthorchosis)— гельминтоз, поражающий преимущественно гепатобилиарную систему

- 3. Эпидемиология. Природно-очаговая инфекция Механизм заражения – фекально-оральный

- 4. В России расположен почти весь мировой ареал

- 5. Opisthorchis felineus (синонимы: двуустка кошачья, двуустка

- 7. Патогенез Основную роль в патогенезе описторхоза играют:

- 8. Инкубационный период – 1–6 недель, чаще 2–4

- 9. Тяжелая форма Тифоподобный клинический вариант Гепатохолангический клинический

- 10. После завершения острой стадии болезни

- 11. гнойный холангит разрыв кистозно расширенных желчных протоков

- 12. Диагностика По клинической картине заболевания трудна из-за

- 13. Лечение Лечение описторхоза должно быть комплексным. Этиотропное

- 14. Прогноз После излечения острого О. функции пищеварительных

- 15. Профилактика Основой личной профилактики описторхоза является исключение

- 16. Спасибо за внимание.

Слайд 1Описторхоз

Выполнила студентка

ПМГМУ им. И. М. Сеченова

Лечебного факультета 6 курса

104 группы

Демчева

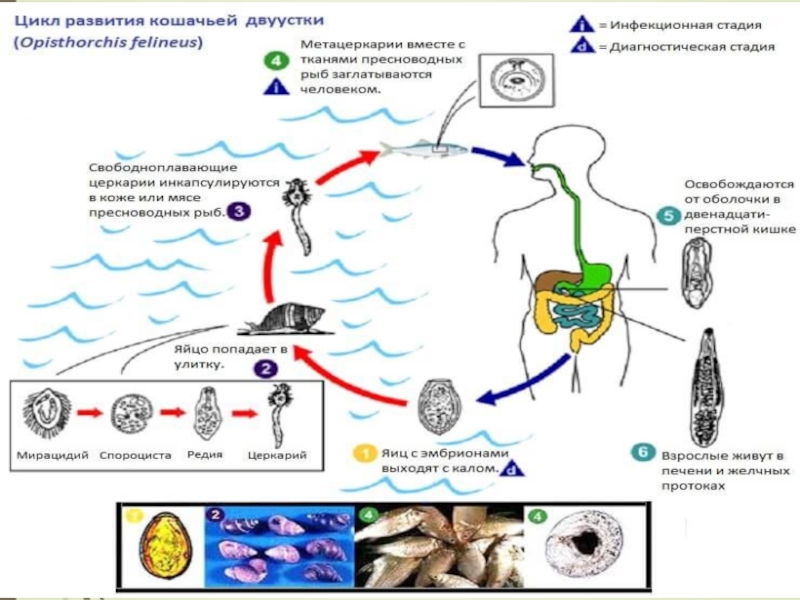

Слайд 2Описторхоз (opisthorchosis)— гельминтоз, поражающий преимущественно гепатобилиарную систему и поджелудочную железу, возбудителями

Слайд 3Эпидемиология.

Природно-очаговая инфекция

Механизм заражения – фекально-оральный

Пути заражения: пищевой

Окончательные хозяева и источники

Промежуточные хозяева – пресневодные моллюски.

Дополнительные хозяева – карповые рыбы.

Восприимчивость к инвазии всеобщая.

Иммунитет нестерильный, проявляется ограничением интенсивности инвазии при повторных заражениях и относительно малой выраженностью клинической симптоматики

Слайд 4В России расположен почти весь мировой ареал описторхоза, вызываемого кошачьей двуусткой.

Очаги описторхоза (О. felineus) - бассейны Оби и Иртыша (Западная Сибирь, Казахская Республика), Камы(Пермская обл.), Днепра (некоторые районы Украины), зарегистрирован в бассейнах Волги, Дона, Сев. Двины, Немана, на территории левых притоков Енисея.

Описторхоз, вызываемый О. viverrini, распространен в Юго-Восточной Азии.

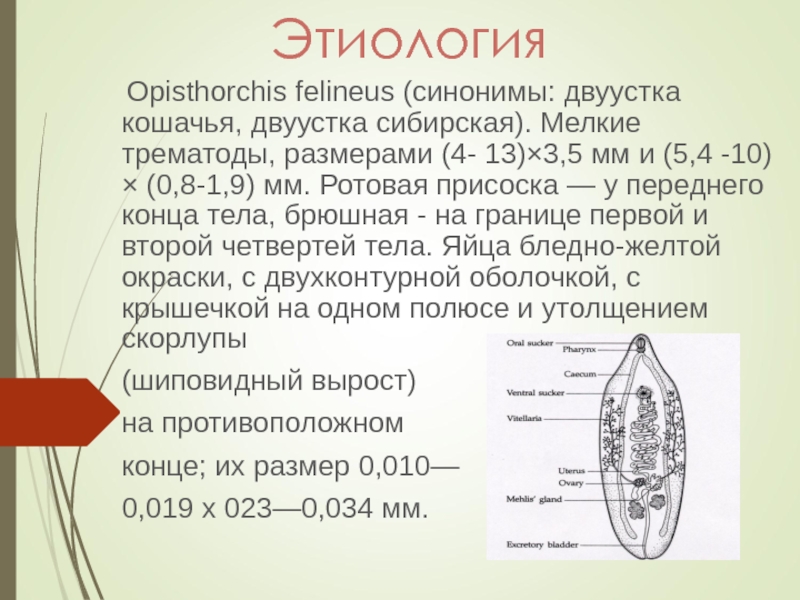

Слайд 5 Opisthorchis felineus (синонимы: двуустка кошачья, двуустка сибирская). Мелкие трематоды, размерами

(шиповидный вырост)

на противоположном

конце; их размер 0,010—

0,019 х 023—0,034 мм.

Этиология

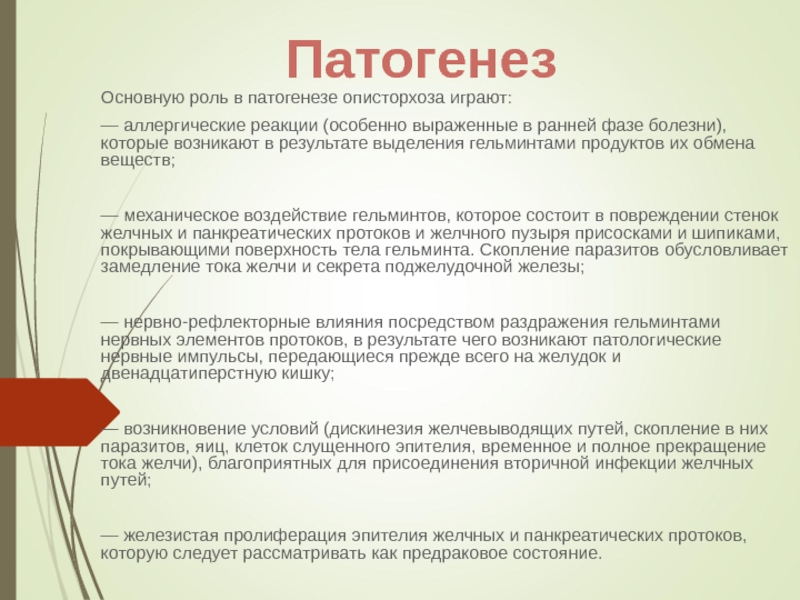

Слайд 7Патогенез

Основную роль в патогенезе описторхоза играют:

— аллергические реакции (особенно выраженные в

— механическое воздействие гельминтов, которое состоит в повреждении стенок желчных и панкреатических протоков и желчного пузыря присосками и шипиками, покрывающими поверхность тела гельминта. Скопление паразитов обусловливает замедление тока желчи и секрета поджелудочной железы;

— нервно-рефлекторные влияния посредством раздражения гельминтами нервных элементов протоков, в результате чего возникают патологические нервные импульсы, передающиеся прежде всего на желудок и двенадцатиперстную кишку;

— возникновение условий (дискинезия желчевыводящих путей, скопление в них паразитов, яиц, клеток слущенного эпителия, временное и полное прекращение тока желчи), благоприятных для присоединения вторичной инфекции желчных путей;

— железистая пролиферация эпителия желчных и панкреатических протоков, которую следует рассматривать как предраковое состояние.

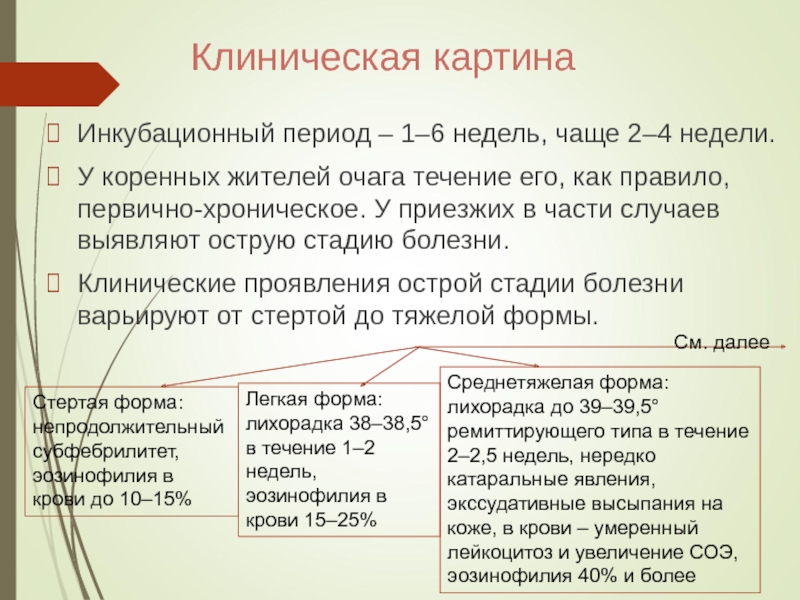

Слайд 8Инкубационный период – 1–6 недель, чаще 2–4 недели.

У коренных жителей очага

Клинические проявления острой стадии болезни варьируют от стертой до тяжелой формы.

Клиническая картина

Стертая форма:

непродолжительный субфебрилитет, эозинофилия в крови до 10–15%

Легкая форма:

лихорадка 38–38,5° в течение 1–2 недель, эозинофилия в крови 15–25%

Среднетяжелая форма:

лихорадка до 39–39,5° ремиттирующего типа в течение 2–2,5 недель, нередко катаральные явления, экссудативные высыпания на коже, в крови – умеренный лейкоцитоз и увеличение СОЭ, эозинофилия 40% и более

См. далее

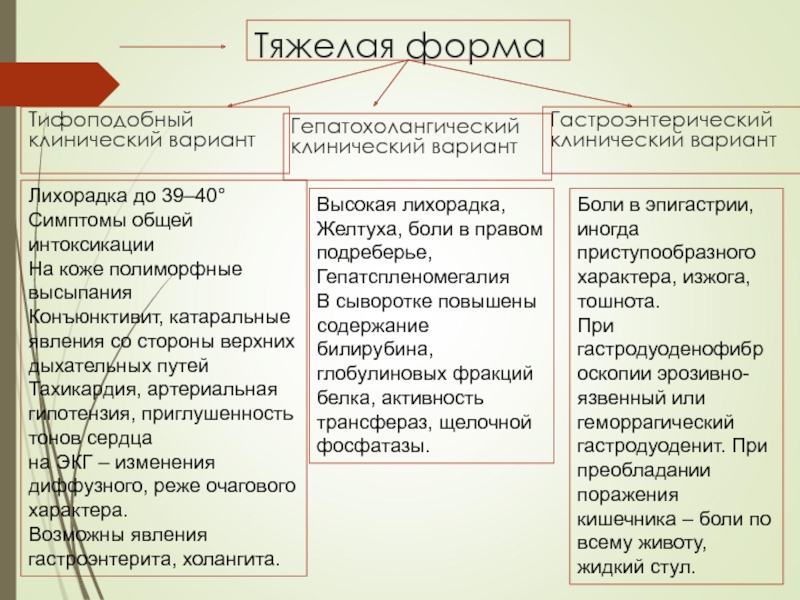

Слайд 9Тяжелая форма

Тифоподобный клинический вариант

Гепатохолангический клинический вариант

Гастроэнтерический клинический вариант

Лихорадка до 39–40°

Симптомы общей

На коже полиморфные высыпания

Конъюнктивит, катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей

Тахикардия, артериальная гипотензия, приглушенность тонов сердца

на ЭКГ – изменения диффузного, реже очагового характера.

Возможны явления гастроэнтерита, холангита.

Высокая лихорадка, Желтуха, боли в правом подреберье, Гепатспленомегалия

В сыворотке повышены содержание билирубина, глобулиновых фракций белка, активность трансфераз, щелочной фосфатазы.

Боли в эпигастрии, иногда приступообразного характера, изжога, тошнота.

При гастродуоденофиброскопии эрозивно-язвенный или геморрагический гастродуоденит. При преобладании поражения кишечника – боли по всему животу, жидкий стул.

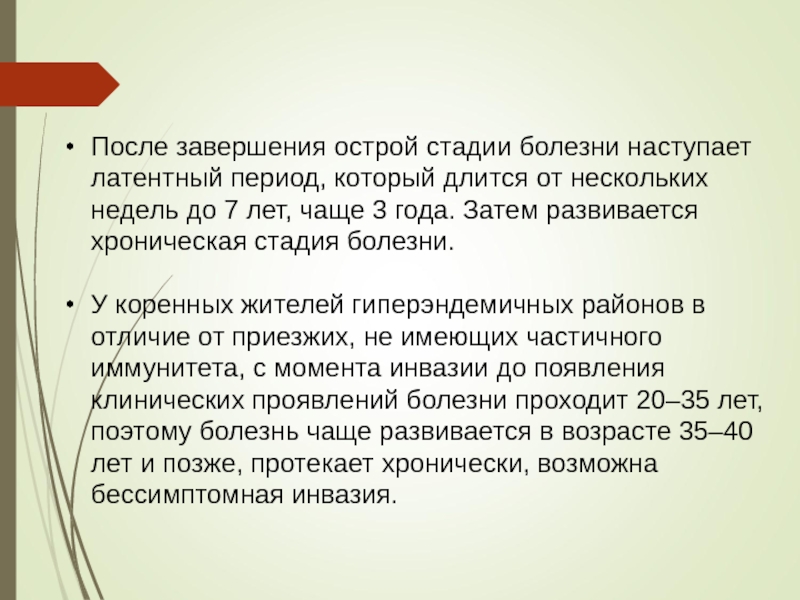

Слайд 10

После завершения острой стадии болезни наступает латентный период, который длится от

У коренных жителей гиперэндемичных районов в отличие от приезжих, не имеющих частичного иммунитета, с момента инвазии до появления клинических проявлений болезни проходит 20–35 лет, поэтому болезнь чаще развивается в возрасте 35–40 лет и позже, протекает хронически, возможна бессимптомная инвазия.

Слайд 11гнойный холангит

разрыв кистозно расширенных желчных протоков с последующим развитием желчного перитонита

острый

первичный рак печени.

Осложнения

Слайд 12Диагностика

По клинической картине заболевания трудна из-за отсутствия симптомов и синдромов, характерных

Важное значение для диагноза имеет эпидемиологический анамнез (употребление рыбы карповых пород в эндемичных по О. районах за 2–6 недель до начала болезни).

Паразитологическое подтверждение диагноза становится возможным на 4-й неделе после заражения, когда в содержимом двенадцатиперстной кишки и в фекалиях появляются яйца гельминтов.

При исследовании кала по методу Фюллеборна яйца опускаются в осадок.

ИФА и РНГА , в хронической стадии могут быть отрицательными.

УЗИ. Компьютерная томография.

Слайд 13Лечение

Лечение описторхоза должно быть комплексным.

Этиотропное лечение проводится празиквантелом в суточной дозе

Контроль эффективности химиотерапии проводят путем исследования кала и/или исследования содержимого двенадцатиперстной кишки через 3 и 6 месяцев после лечения.

Реабилитационная терапия направлена на устранение холестаза, нормализацию секреторной функции желудка, поджелудочной железы (диета, физиопроцедуры, бальнеотерапия), при астеническом состоянии показана психотерапия. При атрофических процессах в органах пищеварения назначают пищеварительные ферменты, дигестопептиды. Осложнения О. требуют экстренного хирургического лечения.

Слайд 14Прогноз

После излечения острого О. функции пищеварительных органов восстанавливаются до исходных.

Излечение

Длительная, интенсивная инвазия приводит к органическим изменениям в органах пищеварения.

Обычно благоприятный, при развитии гнойного холецистита и перитонита – серьезный.

Слайд 15Профилактика

Основой личной профилактики описторхоза является исключение из пищи необеззараженной рыбы.

Обеззараживание

Некоторые методы обработки рыбы, при которых происходит обеззараживание рыбы от паразитов:

---замораживание; время замораживания 7 часов при температуре в теле рыбы –40°С; 32 часа – при –28°С.

---соление – посол в растворе соли с плотностью тузлука с первого дня посола 1,20 при 2°С; продолжительность посола от 10 до 40 суток в зависимости от массы рыбы.

---нагревание (варка); не менее 20 минут с момента закипания.