- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Гистоплазмоз презентация

Содержание

- 1. Гистоплазмоз

- 3. Распространённость: Гистоплазмоз - природно-очаговая болезнь. В виде

- 4. Механизм развития гистоплазмоза: H. capsulatum растет в почве

- 5. При вдыхании споры гриба попадают

- 6. У лиц, перенёсших гистоплазмоз, обычно развивается длительный иммунитет.

- 7. гистоплазмоз ПЕРВИЧНЫЙ гистоплазмоз лёгких ВТОРИЧНЫЙ диссеминированный гистоплазмоз

- 8. ПЕРВИЧНЫЙ гистоплазмоз лёгких. Доброкачественная и часто

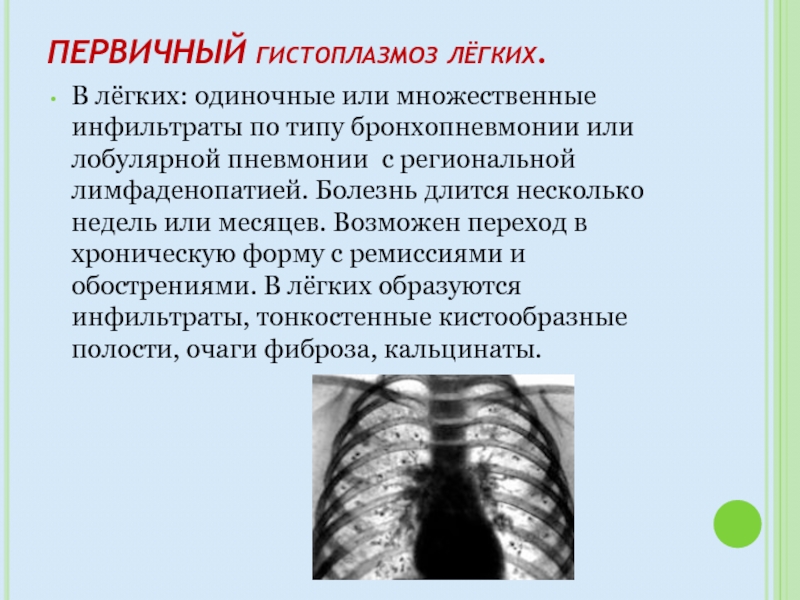

- 9. ПЕРВИЧНЫЙ гистоплазмоз лёгких. В лёгких: одиночные или

- 10. ВТОРИЧНЫЙ диссеминированный гистоплазмоз. Тяжёлая, часто

- 11. Морфологически гистоплазмоз сходен с туберкулёзом.

- 12. Офтальмопатология при гистоплазмозе: Офтальмопатология при

- 13. желтовато-белые круглые пятна диаметром до 1 мм,

- 14. Наличие двух признаков в соответствующей клинической ситуации

- 15. Важные клинические признаки: На глазном дне определяют

- 16. A. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: перипапиллярные пигментные изменения и пигментированные «гистопятна» в макуле.

- 17. Б. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: у

- 18. B. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: на флюоресцентной

- 19. Г. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: в позднюю

- 20. Наиболее существенной причиной снижения центрального зрения является неоваскулярная хориоретинопатия.

- 21. Дифференциальная диагностика: Необходимо исключить мультифокальный хориоидит и

- 22. общая терапия: Больные лёгкой и среднетяжёлой формами

- 23. Местная терапия: При гистоплазмозе глаз показаны

- 24. Особенности лечения: Лечение следует провести в первые

- 25. Прогноз: При остром гистоплазмозе лёгких прогноз благоприятный,

- 26. Спасибо за внимание!

Слайд 2

Гистоплазмоз (Ретикулоэндотелиальный цитомикоз, болезнь Дарлинга).

Возбудитель болезни - Histoplasma capsulatum

Н. capsulatum хорошо растет на различных питательных средах, при рН 5,5-6,5.Строгий аэроб.

Клетки Н. capsulatum обладают слабыми антигенными свойствами, которые связаны с полисахаридным компонентом. Факторами патогенности гриба являются некоторые гидролазы и полисахариды клеточных стенок. Гистоплазмин - аллерген является гликопротеином.

Слайд 3Распространённость:

Гистоплазмоз - природно-очаговая болезнь. В виде спорадических случаев распространён в станах

Эндемичен – в США, Канаде, странах Южной Америки, странах Африки. В США инфицированы около 40 млн. человек и ежегодно заболевают около полумиллиона человек.

Возраст больных преимущественно 20-50 лет.

Слайд 4Механизм развития гистоплазмоза:

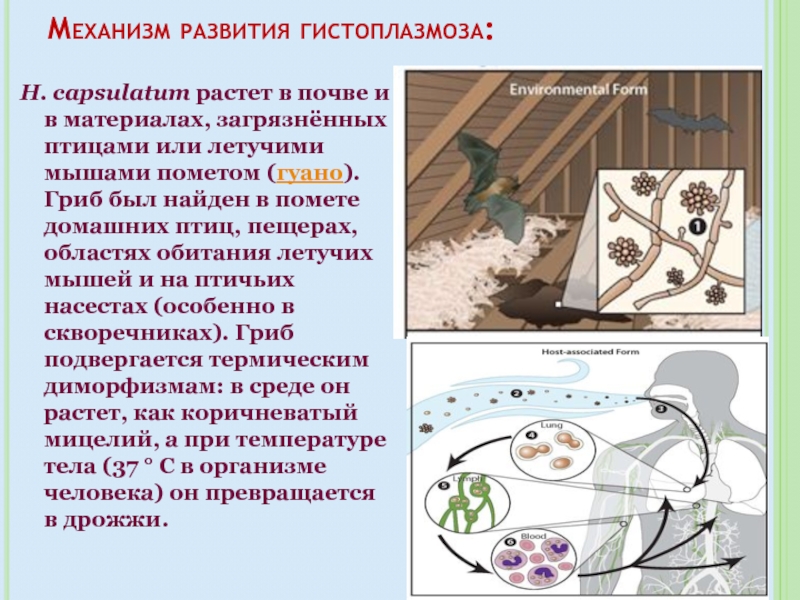

H. capsulatum растет в почве и в материалах, загрязнённых птицами

Слайд 5 При вдыхании споры гриба попадают в альвеолярные пространства, прорастают,

Слайд 8ПЕРВИЧНЫЙ гистоплазмоз лёгких.

Доброкачественная и часто встречающаяся форма заболевания. В лёгких случаях:

Слайд 9ПЕРВИЧНЫЙ гистоплазмоз лёгких.

В лёгких: одиночные или множественные инфильтраты по типу бронхопневмонии

Слайд 10ВТОРИЧНЫЙ диссеминированный гистоплазмоз.

Тяжёлая, часто смертельная

Слайд 12 Офтальмопатология при гистоплазмозе:

Офтальмопатология при диссеминированном прогрессирующем гистоплазмозе обусловлена развивающимся

Наиболее существенной причиной снижения центрального зрения является неоваскулярная хориоретинопатия, в виде серо-зеленой заплаты под сетчаткой.

При ФАГ определяется субретинальная неоваскуляризация.

Течение синдрома гистоплазмоза глаза может быть бессимптомным или сопровождаться ухудшением зрения или искажением образов, с появлением плавающих помутнений перед глазами или без них.

К другим симптомам относятся линейные полосы хориоретинальной атрофии на периферии глазного дна.

Слайд 13желтовато-белые круглые пятна диаметром до 1 мм, расположенные глубоко в сетчатке

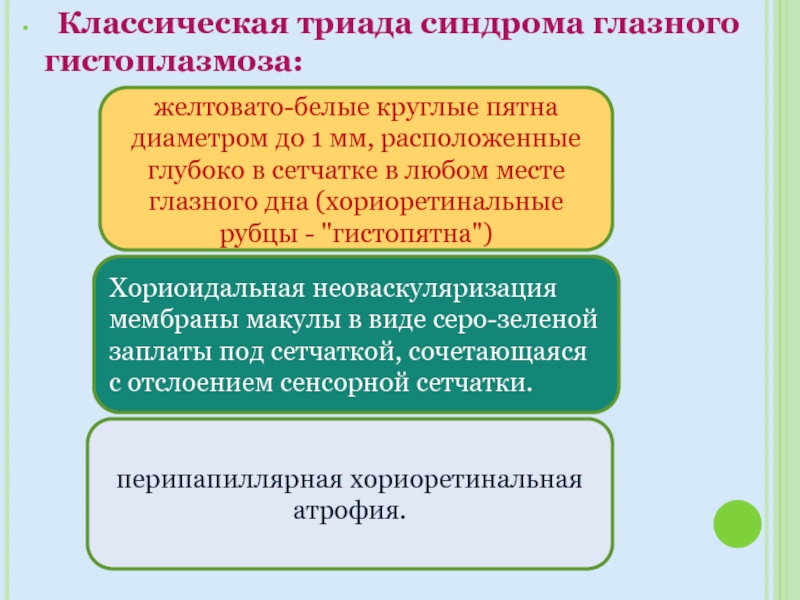

Классическая триада синдрома глазного гистоплазмоза:

Хориоидальная неоваскуляризация мембраны макулы в виде серо-зеленой заплаты под сетчаткой, сочетающаяся с отслоением сенсорной сетчатки.

перипапиллярная хориоретинальная атрофия.

Слайд 14Наличие двух признаков в соответствующей клинической ситуации даёт основание для постановки

Слайд 15Важные клинические признаки: На глазном дне определяют множественные, мелкие желтоватые хориоретинальные

Слайд 16A. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: перипапиллярные пигментные изменения и пигментированные «гистопятна»

Слайд 17 Б. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: у пациента с внезапной потерей

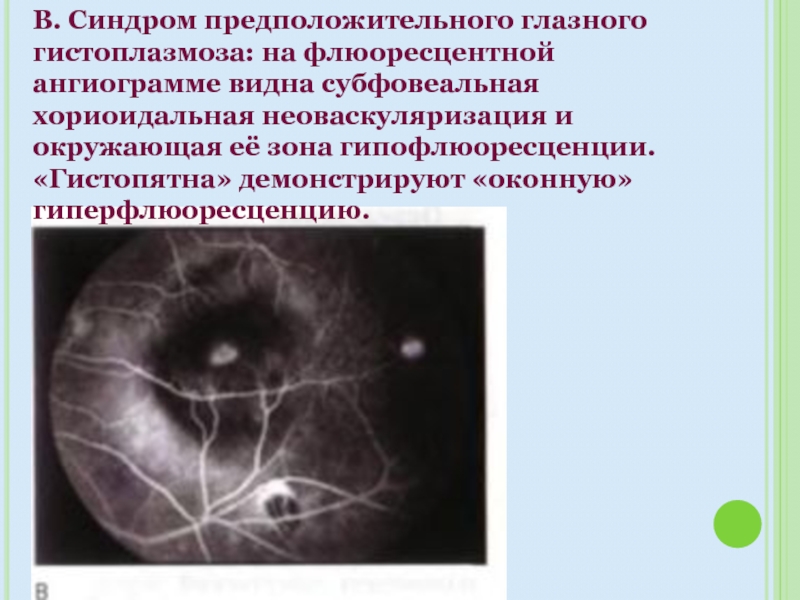

Слайд 18B. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: на флюоресцентной ангиограмме видна субфовеальная хориоидальная

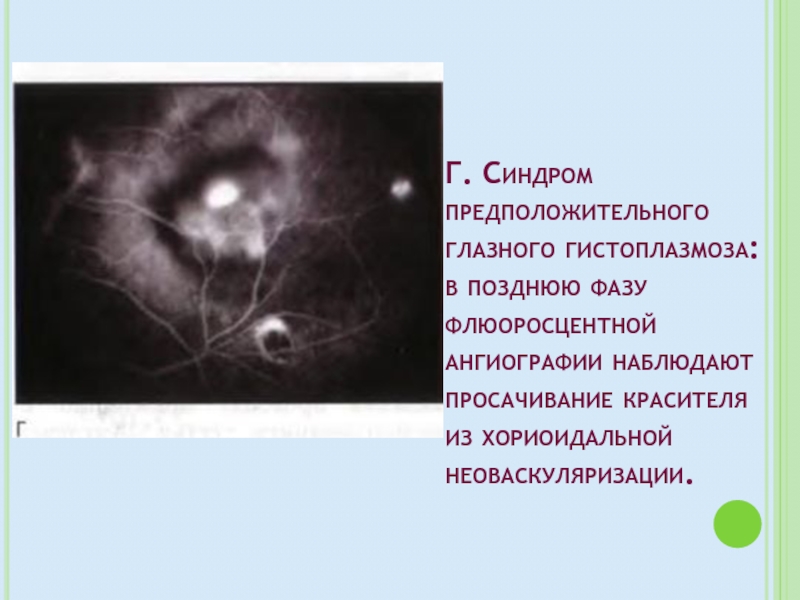

Слайд 19Г. Синдром предположительного глазного гистоплазмоза: в позднюю фазу флюоросцентной ангиографии наблюдают

Слайд 20Наиболее существенной причиной снижения центрального зрения является неоваскулярная хориоретинопатия.

Слайд 21Дифференциальная диагностика:

Необходимо исключить мультифокальный хориоидит и другие панувеиты, такие как саркоидозный,

Дифференцировать активные очаги и хориоидальную неоваскуляризацию помогает флюоресцентная ангиография.

Слайд 22общая терапия:

Больные лёгкой и среднетяжёлой формами гистоплазмоза не нуждаются в назначении

При лечении гистоплазмоза применяют азоловые препараты (кетоконазол, итраконазол) либо амфотерицин .

Кетоконазол Препарат можно использовать при лечении гистоплазмоза у ВИЧ-инфицированных изолированно или в сочетании с амфотерицином В. Из других препаратов, которые используют при терапии ВИЧ-инфицированных, — флуконазол (fluconazole), который назначают по 50-100 мг в день.

При бессимптомных формах гистоплазмоза этиотропную терапию не проводят.

Слайд 23Местная терапия:

При гистоплазмозе глаз показаны местное применение кортикостероидных препаратов, десенсибилизирующая

при экстрафовеальной хориоидальной неоваскуляризации применяют лазерную фотокоагуляцию.

Пациентам с субфовеальной хориоидальной неоваскуляризацией проводят фотодинамическую терапию или операцию по удалению субмакулярной мембраны.

Слайд 24Особенности лечения:

Лечение следует провести в первые 72 часа с момента подтверждения

Слайд 25Прогноз:

При остром гистоплазмозе лёгких прогноз благоприятный, лишь при относительно редко встречающихся

Прогноз для сохранности зрения зависит от сохранности макулы и наличия хориоидальной неоваскуляризации.