- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Аркадий Трофимович Драгомощенко, Алексей Парщиков (стихи) презентация

Содержание

- 1. Аркадий Трофимович Драгомощенко, Алексей Парщиков (стихи)

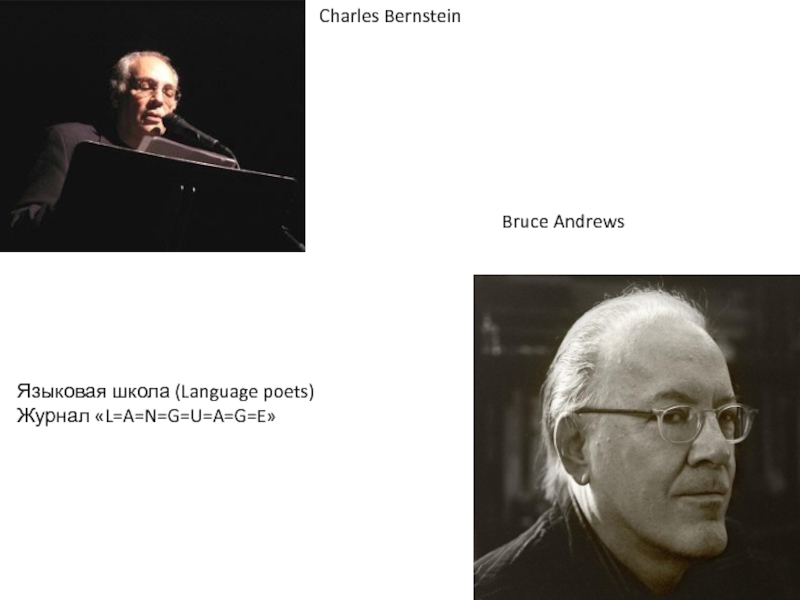

- 2. Charles Bernstein Bruce Andrews Языковая школа (Language poets) Журнал «L=A=N=G=U=A=G=E»

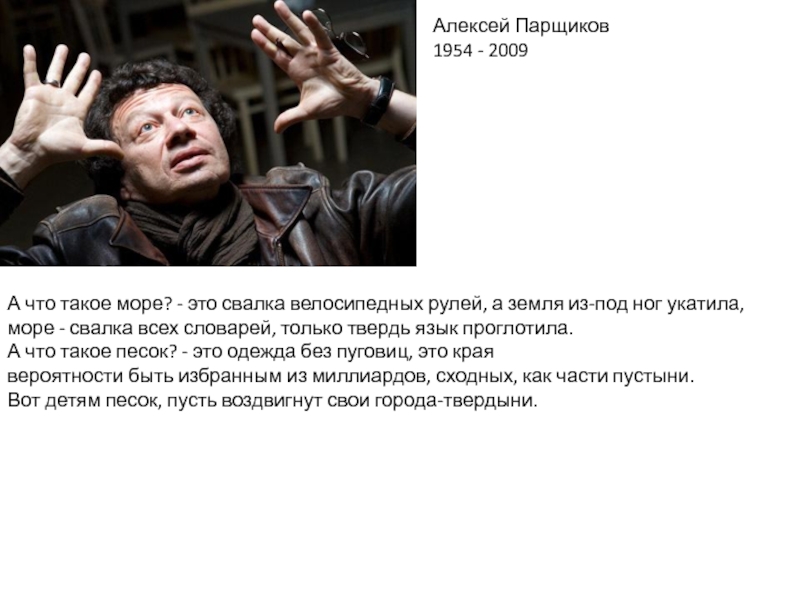

- 3. Алексей Парщиков 1954 - 2009 А что

- 4. на второй день снегопада я

- 5. Завод. Закат за. Скользкие от дождя. Белое,

- 7. 4 Как душа моя тех давних

- 8. В стремнине незамерзающего ножа слово снег вскипает

- 9. В испарении радужном гласных яснее осин островов

Слайд 3Алексей Парщиков

1954 - 2009

А что такое море? - это свалка велосипедных

рулей, а земля из-под ног укатила,

море - свалка всех словарей, только твердь язык проглотила.

А что такое песок? - это одежда без пуговиц, это края

вероятности быть избранным из миллиардов, сходных, как части пустыни.

Вот детям песок, пусть воздвигнут свои города-твердыни.

Слайд 4

на второй день снегопада

я вспомнил

окно в другом доме

и так же тихо почти

у глаз

проносился снег

...но это был всего лишь пасмурный день, деревья были деревьями а мы сами собой мы откуда-то возвращались и совершенно случайно наткнулись на сад где женщина укачивала в коляске ребенка не придавая значения голосу да служитель собирал к сожжению листья — безбрежная река белого дыма струилась между деревьями

...но это был всего лишь пасмурный день, деревья были деревьями а мы сами собой мы откуда-то возвращались и совершенно случайно наткнулись на сад где женщина укачивала в коляске ребенка не придавая значения голосу да служитель собирал к сожжению листья — безбрежная река белого дыма струилась между деревьями

Слайд 5Завод. Закат за. Скользкие от дождя. Белое, вишни. Трамвай рвет охапками ветви каштана. В

пыли голубоватой, за мостом вода.

Мальчик всем телом к теплой стене

трамвая снаружи, трудно изогнут. Ветви хлещут.

Искусство устойчивости. Труба. Колесо неба

вращает холодные летние спицы. Облака близко.

Таков список вещей, список иных элементов.

То, что открыто - и есть открыто,

не скрывая за собой ничего, -

(Список, не поддающийся сокращению).

Слайд 6

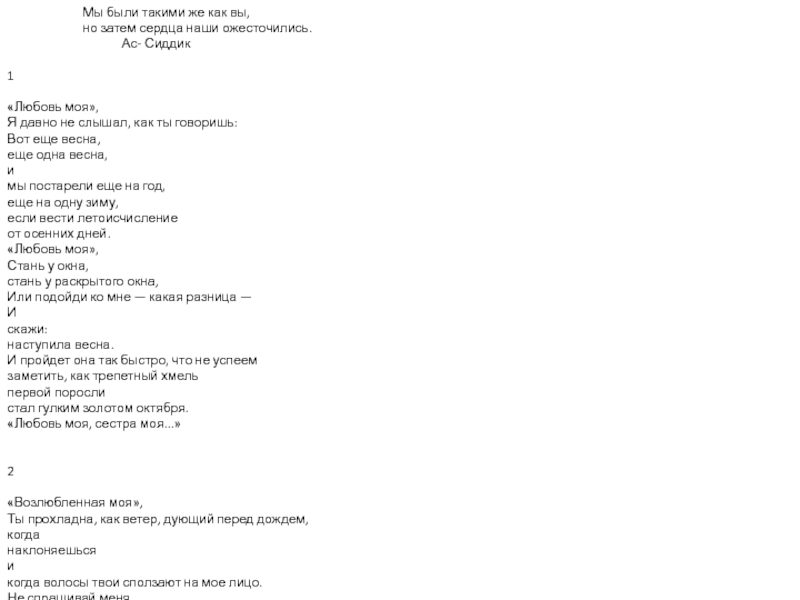

Мы были такими же как вы,

но затем сердца наши ожесточились.

Ас- Сиддик

1

«Любовь моя»,

Я давно не слышал, как ты говоришь:

Вот еще весна,

еще одна весна,

и

мы постарели еще на год,

еще на одну зиму,

если вести летоисчисление

от осенних дней.

«Любовь моя»,

Стань у окна,

стань у раскрытого окна,

Или подойди ко мне — какая разница —

И

скажи:

наступила весна.

И пройдет она так быстро, что не успеем

заметить, как трепетный хмель

первой поросли

стал гулким золотом октября.

«Любовь моя, сестра моя...»

2 «Возлюбленная моя», Ты прохладна, как ветер, дующий перед дождем, когда наклоняешься и когда волосы твои сползают на мое лицо. Не спрашивай меня ни о чем. Ни о чем, мы сейчас с тобой одинаковы... И если нежна ты как прежде, Не спрашивай меня ни о чем. Не спрашивай. 3 «Любовь моя», Выживанья науку, с грехом пополам, мы постигли — как и птиц, детей нужно растить и любить, чтобы не бросили. Всеобщему счастью предпочесть одиночество. Не плачь, «возлюбленная моя», что делать. После любви и зверь печален. После долгих лет любви мы тоже можем позволить себе немного печали, Позволяют же ее себе цветы лесные, садовые, полевые, покрываясь росой, когда нет еще солнца. Позволяют ее себе рабы и свободные люди. Взгляни, сколько свободных людей спешит с грустными лицами. Только семнадцатилетние поют громко и радостно. А нам ни к чему, уходящим в смутные равнины грядущего, где эхо молчит.

2 «Возлюбленная моя», Ты прохладна, как ветер, дующий перед дождем, когда наклоняешься и когда волосы твои сползают на мое лицо. Не спрашивай меня ни о чем. Ни о чем, мы сейчас с тобой одинаковы... И если нежна ты как прежде, Не спрашивай меня ни о чем. Не спрашивай. 3 «Любовь моя», Выживанья науку, с грехом пополам, мы постигли — как и птиц, детей нужно растить и любить, чтобы не бросили. Всеобщему счастью предпочесть одиночество. Не плачь, «возлюбленная моя», что делать. После любви и зверь печален. После долгих лет любви мы тоже можем позволить себе немного печали, Позволяют же ее себе цветы лесные, садовые, полевые, покрываясь росой, когда нет еще солнца. Позволяют ее себе рабы и свободные люди. Взгляни, сколько свободных людей спешит с грустными лицами. Только семнадцатилетние поют громко и радостно. А нам ни к чему, уходящим в смутные равнины грядущего, где эхо молчит.

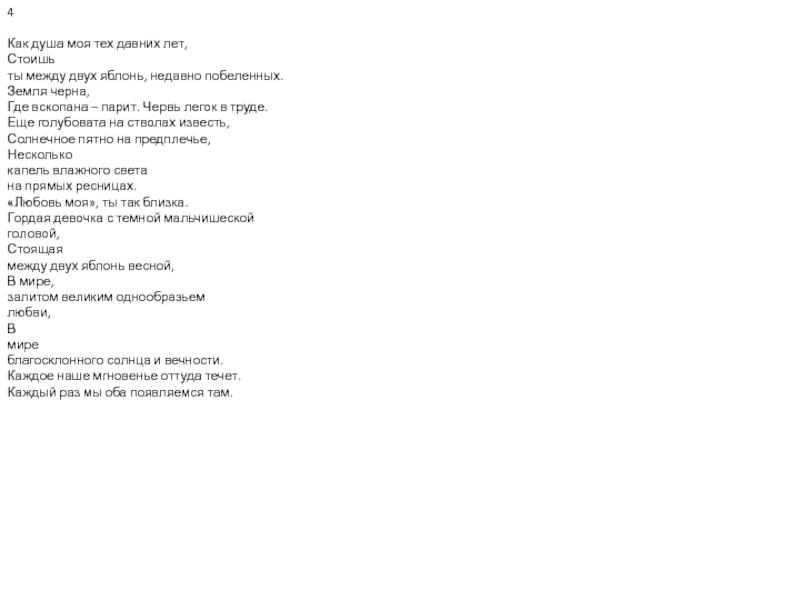

Слайд 74 Как душа моя тех давних лет, Стоишь ты между двух яблонь, недавно побеленных. Земля

черна,

Где вскопана – парит. Червь легок в труде.

Еще голубовата на стволах известь,

Солнечное пятно на предплечье,

Несколько

капель влажного света

на прямых ресницах.

«Любовь моя», ты так близка.

Гордая девочка с темной мальчишеской

головой,

Стоящая

между двух яблонь весной,

В мире,

залитом великим однообразьем

любви,

В

мире

благосклонного солнца и вечности.

Каждое наше мгновенье оттуда течет.

Каждый раз мы оба появляемся там.

5 «Возлюбленная моя». Когда десять лет тому я тебя встретил, Показалось, что встретил брата. Я удивлялся ночами, вытянувшись в постели: Окно. Дерево дождя — Твои руки Были такими же, как у меня. Такими же были плечи. Говорили мы на одном языке, А утром, когда еще в доме все спали, Стараясь не заскрипеть половицей, (так и не сменили, а потом снесли дом) Выскальзывали на улицу. И шли рядом, удивляя прохожих своим сходством. Как прекрасно в своем согласье стремились утренние тени за нами — твое дыхание, продолжавшее мое дыханье. Как беструдно прикасались наши руки друг к другу! «Любовь моя», сколь легки были наши тела.

5 «Возлюбленная моя». Когда десять лет тому я тебя встретил, Показалось, что встретил брата. Я удивлялся ночами, вытянувшись в постели: Окно. Дерево дождя — Твои руки Были такими же, как у меня. Такими же были плечи. Говорили мы на одном языке, А утром, когда еще в доме все спали, Стараясь не заскрипеть половицей, (так и не сменили, а потом снесли дом) Выскальзывали на улицу. И шли рядом, удивляя прохожих своим сходством. Как прекрасно в своем согласье стремились утренние тени за нами — твое дыхание, продолжавшее мое дыханье. Как беструдно прикасались наши руки друг к другу! «Любовь моя», сколь легки были наши тела.

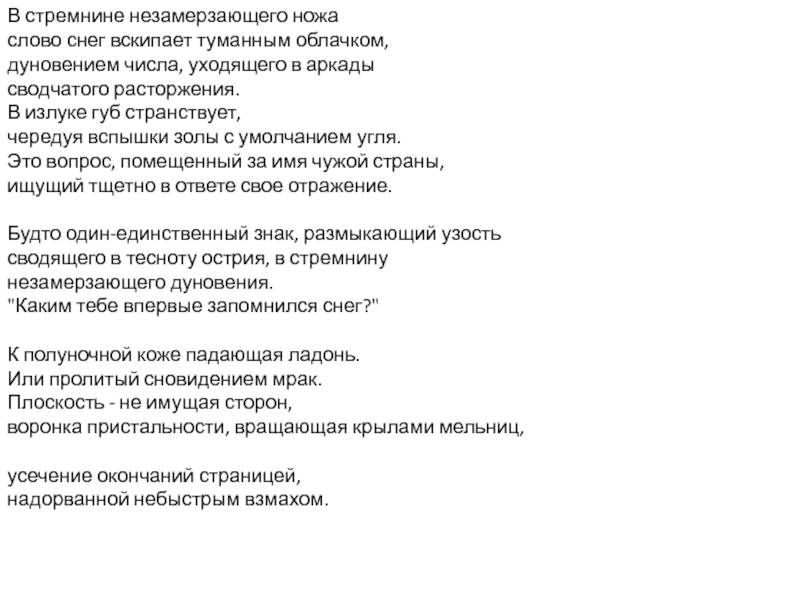

Слайд 8В стремнине незамерзающего ножа слово снег вскипает туманным облачком, дуновением числа, уходящего в

аркады

сводчатого расторжения.

В излуке губ странствует,

чередуя вспышки золы с умолчанием угля.

Это вопрос, помещенный за имя чужой страны,

ищущий тщетно в ответе свое отражение.

Будто один-единственный знак, размыкающий узость

сводящего в тесноту острия, в стремнину

незамерзающего дуновения.

"Каким тебе впервые запомнился снег?"

К полуночной коже падающая ладонь.

Или пролитый сновидением мрак.

Плоскость - не имущая сторон,

воронка пристальности, вращающая крылами мельниц,

усечение окончаний страницей,

надорванной небыстрым взмахом.

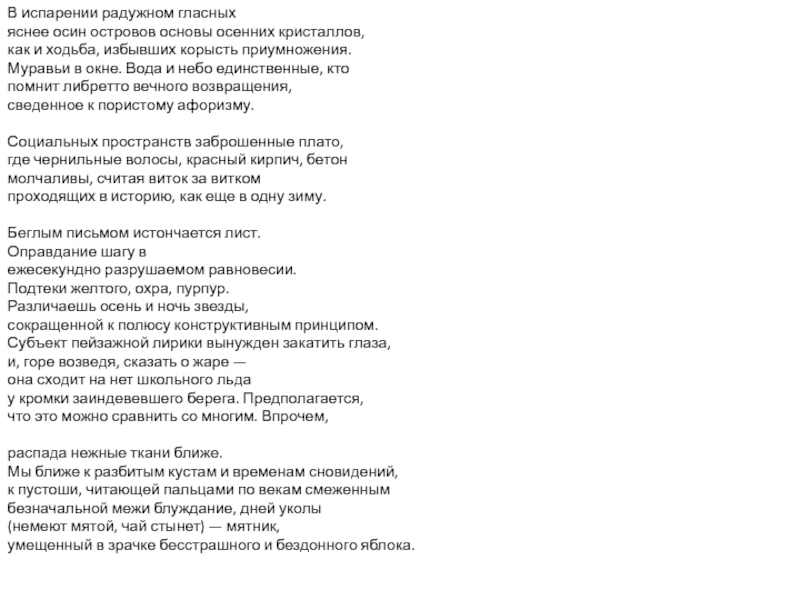

Слайд 9В испарении радужном гласных яснее осин островов основы осенних кристаллов, как и ходьба,

избывших корысть приумножения.

Муравьи в окне. Вода и небо единственные, кто

помнит либретто вечного возвращения,

сведенное к пористому афоризму.

Социальных пространств заброшенные плато, где чернильные волосы, красный кирпич, бетон молчаливы, считая виток за витком проходящих в историю, как еще в одну зиму.

Беглым письмом истончается лист. Оправдание шагу в ежесекундно разрушаемом равновесии. Подтеки желтого, охра, пурпур. Различаешь осень и ночь звезды, сокращенной к полюсу конструктивным принципом. Субъект пейзажной лирики вынужден закатить глаза, и, горе возведя, сказать о жаре — она сходит на нет школьного льда у кромки заиндевевшего берега. Предполагается, что это можно сравнить со многим. Впрочем,

распада нежные ткани ближе. Мы ближе к разбитым кустам и временам сновидений, к пустоши, читающей пальцами по векам смеженным безначальной межи блуждание, дней уколы (немеют мятой, чай стынет) — мятник, умещенный в зрачке бесстрашного и бездонного яблока.

Социальных пространств заброшенные плато, где чернильные волосы, красный кирпич, бетон молчаливы, считая виток за витком проходящих в историю, как еще в одну зиму.

Беглым письмом истончается лист. Оправдание шагу в ежесекундно разрушаемом равновесии. Подтеки желтого, охра, пурпур. Различаешь осень и ночь звезды, сокращенной к полюсу конструктивным принципом. Субъект пейзажной лирики вынужден закатить глаза, и, горе возведя, сказать о жаре — она сходит на нет школьного льда у кромки заиндевевшего берега. Предполагается, что это можно сравнить со многим. Впрочем,

распада нежные ткани ближе. Мы ближе к разбитым кустам и временам сновидений, к пустоши, читающей пальцами по векам смеженным безначальной межи блуждание, дней уколы (немеют мятой, чай стынет) — мятник, умещенный в зрачке бесстрашного и бездонного яблока.

Слайд 10

Трофиму К. Драгомощенко

Разве твоя в том вина? Моя? Говорят, скоро весна, а тебе столько, сколько было всегда, и к тому же — больше не снишься. Ты ещё говорил в тот прошлый раз... Но что? Что имеет значение? Говорить: мало этого? или же много? Ни один горизонт не может быть так достоверен, как прочерченный падением камня. Что реки идут, набирая артериальную силу пространства? Грамматика не выдерживает немоты, скола воды, разреза рыбы, птичьего вопля из-за холма на рассвете? Подводная чешуя, конечно, и плавники, тень, босые ноги. И кто-то ещё, как клетки в арифметической длинной книжке. Скоро лица почернеют от солнца. Действительно так. А может, и хорошо, что так, — летом легче, летом не нужно оборачиваться назад, и даже тени небытия ищут прохладу в кострах дома, та́я в стенах на этажах, разодранных напрочь корнями ореха, настурции, маттиолы.

Даже там, где были и куда возвращаться не нужно. Милосерден мир. Потому вода волной, затоном после. Не надо более возвращаться в грузное тело, втискиваться к спящим мумиям сигарет, среди фигур вина, теллурических книг, в зенит уставясь стоять оторопью слюды. Не надо ни возвращаться, ни покидать, когда бессонница, как дитя по разлуке, оплетает безумием сердце. Неразумное, ему говорят, «куда ты!», — ему говорят, — а оно, точно тело, в прививках оспы, узлах переломов, закатах оперных ран, в татуировках инверсий, а кто — зерна́, когда ничего не остаётся ни с ней, а только невнятные буквы, магниевые льды скальпеля, и иное.

Разумеется, в такой же груде тел, когда пора наступит, и, судя по всему, никогда больше не станешь сниться. Не в луне дело, не в весне, поре горла.

Ветшают сны, разваливаются на куски, и золото их слоится стаями летучих рыб, слепнущих над чешуёй глубин. Потому как — вот что! почти забыл, — не видеть тебя в белом кителе в купоросных кристаллах сирени. Их разводил руками, захлёбываясь, бежал (вот откуда то, что явится тысячелетием позже). Оставалось немного, чтобы увидеть, как облокотясь о тёплый капот виллиса. Что мог сказать

в ту пору? Как мог понять то, что не понимаю сегодня? Как невыносимо свежо и косо несёт бензином, и какие-то на отлёте белые платья женщин. Конечно, вода, ирис, горячие латунные гильзы, близорукость. Но даже и без вспомогательных стёкол вижу, как между тобою и мною растёт и растёт небо, вздымаясь выше, чем Гималаи.

Разве твоя в том вина? Моя? Говорят, скоро весна, а тебе столько, сколько было всегда, и к тому же — больше не снишься. Ты ещё говорил в тот прошлый раз... Но что? Что имеет значение? Говорить: мало этого? или же много? Ни один горизонт не может быть так достоверен, как прочерченный падением камня. Что реки идут, набирая артериальную силу пространства? Грамматика не выдерживает немоты, скола воды, разреза рыбы, птичьего вопля из-за холма на рассвете? Подводная чешуя, конечно, и плавники, тень, босые ноги. И кто-то ещё, как клетки в арифметической длинной книжке. Скоро лица почернеют от солнца. Действительно так. А может, и хорошо, что так, — летом легче, летом не нужно оборачиваться назад, и даже тени небытия ищут прохладу в кострах дома, та́я в стенах на этажах, разодранных напрочь корнями ореха, настурции, маттиолы.

Даже там, где были и куда возвращаться не нужно. Милосерден мир. Потому вода волной, затоном после. Не надо более возвращаться в грузное тело, втискиваться к спящим мумиям сигарет, среди фигур вина, теллурических книг, в зенит уставясь стоять оторопью слюды. Не надо ни возвращаться, ни покидать, когда бессонница, как дитя по разлуке, оплетает безумием сердце. Неразумное, ему говорят, «куда ты!», — ему говорят, — а оно, точно тело, в прививках оспы, узлах переломов, закатах оперных ран, в татуировках инверсий, а кто — зерна́, когда ничего не остаётся ни с ней, а только невнятные буквы, магниевые льды скальпеля, и иное.

Разумеется, в такой же груде тел, когда пора наступит, и, судя по всему, никогда больше не станешь сниться. Не в луне дело, не в весне, поре горла.

Ветшают сны, разваливаются на куски, и золото их слоится стаями летучих рыб, слепнущих над чешуёй глубин. Потому как — вот что! почти забыл, — не видеть тебя в белом кителе в купоросных кристаллах сирени. Их разводил руками, захлёбываясь, бежал (вот откуда то, что явится тысячелетием позже). Оставалось немного, чтобы увидеть, как облокотясь о тёплый капот виллиса. Что мог сказать

в ту пору? Как мог понять то, что не понимаю сегодня? Как невыносимо свежо и косо несёт бензином, и какие-то на отлёте белые платья женщин. Конечно, вода, ирис, горячие латунные гильзы, близорукость. Но даже и без вспомогательных стёкол вижу, как между тобою и мною растёт и растёт небо, вздымаясь выше, чем Гималаи.