- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

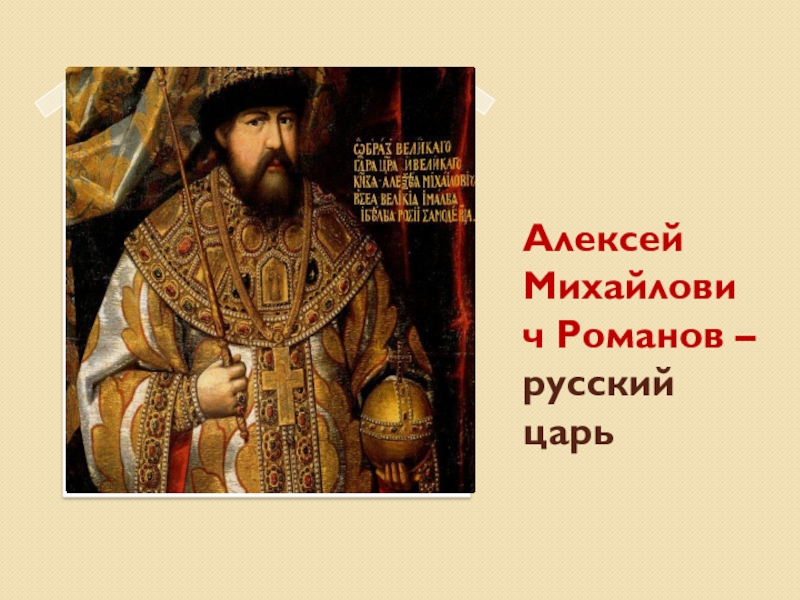

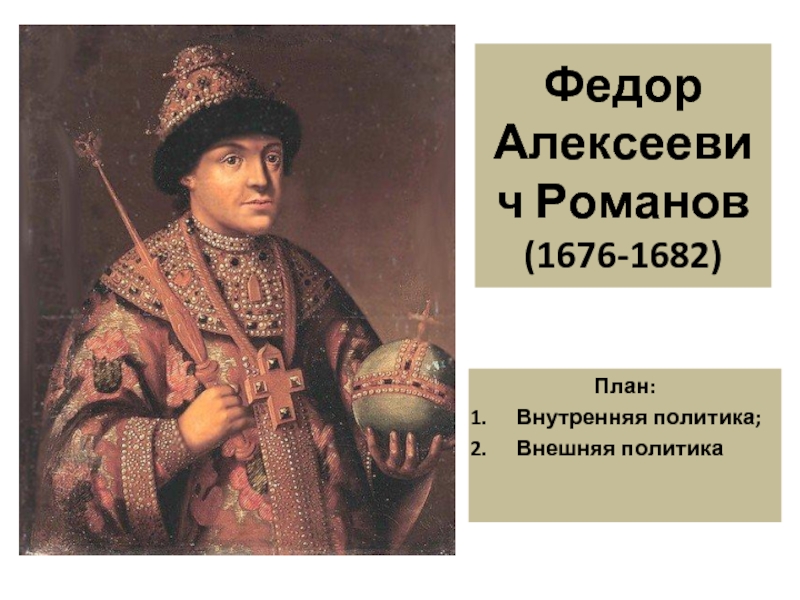

Русский царь Алексей Михайлович Романов презентация

Содержание

- 1. Русский царь Алексей Михайлович Романов

- 2. Вопросы к семинару: Начало царствования Алексея Михайловича

- 3. Детские увлечения До пятилетнего возраста молодой царевич

- 4. Всестороннее развитие С течением времени у

- 5. Характер и увлечения Со вступлением на престол

- 6. Перед гробницей митрополита Филиппа

- 7. «Тихий»» самодержец Самодержавный русский царь, судя по

- 8. Охота была его страстью

- 9. По словам врача … Сэмюэль Коллинз — английский

- 10. Большая государственная печать

- 11. Описание царского вооружения Ехал сам царь, окруженный

- 12. Заботился о нуждах армии Известно, что Алексей

- 13. Несколько слов из инструкции, написанной царем А

- 14. Рейтар выглядел примерно так …

- 15. Реформы армии 1648 году, используя опыт создания полков

- 16. Следил за событиями в Европе Алексей Михайлович

- 17. Увлечение астрологией В круг интересов царя входила астрология.

- 18. Музыкальные пристрастия В последние годы жизни царь

- 19. Собственноручное письмо

- 20. Одним из важнейших начинаний стало присоединение Украины

- 21. Богдан Хмельницкий: словесный портрет По утверждению

- 22. Таким он, возможно, был в это время …

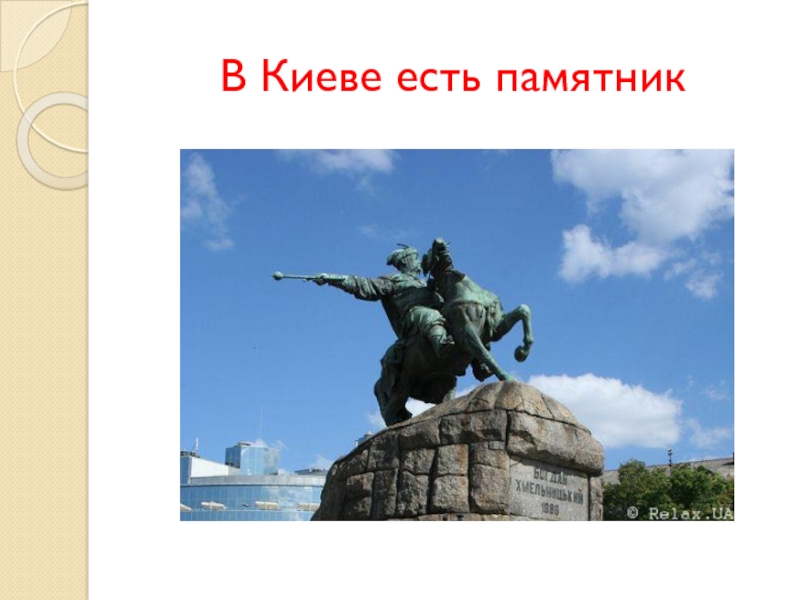

- 23. В Киеве есть памятник

- 24. Богдан Хмельницкий и его время Ещё в

- 25. Он выглядел примерно так …

- 26. Принятие казаков в подданство На Земском соборе,

- 27. Место погребения Хмельницкого

- 28. Успешное начало войны Войско направилось к Смоленску. После

- 29. Успехи шведов изменили ситуацию В это время

- 30. Новый гетман меняет ситуацию Тем временем в 1657

- 31. Битва у села Верки в 1658 году

- 32. Всадник польской панцирной кавалерии

- 33. Выговский и татары успешно воюют против русских

- 34. Но затем татары оставляют союзника … Но

- 35. Выговский свергнут казаками Против Выговского вспыхивают восстания,

- 36. Успехи кн. Хованского в 1660 г. Кампания 1660

- 37. Планируется поход на Варшаву Русским войскам удалось

- 38. Поражения русских войск Но 3 мая 1660 года Речь

- 39. Поляки переходят в наступление Развивая успех, польско-литовская

- 40. Военные успехи оказались переменчивыми В

- 41. Последний этап войны Последний этап войны характеризовался

- 42. Значение войны Польско-русская война 1654—1667 годов значительно

- 43. Андрусовское перемирие - 1 Между Россией и

- 44. Андрусовское перемирие - 2 Киев передавался России сроком

- 45. Андрусовское перемирие

- 46. Начало череды бунтов Московское восстание 1648 года, «Соляной бунт» в

- 47. Причины восстания Московское восстание было реакцией низших

- 48. Рост налогов При Морозове во время проведения

- 49. Обращение народа к царю Непосредственным поводом к

- 50. Расправа с бунтовщиками Боярин Морозов приказал стрельцам разогнать толпу. «Крайне

- 51. Бунт мог быть таким …

- 52. Большая смута в Москве В Москве «учинилась

- 53. Город во власти толпы Восставшие подожгли Белый город и Китай-город,

- 54. Итоги бунта Царь пошёл на уступки восставшим:

- 55. Итоги бунта - 2 Выдав стрельцам двойное

- 56. Соборное Уложение

- 57. Разработка Уложения Для выработки проекта Уложения была

- 58. Самое главное в Уложении В Соборном Уложении

- 59. Система преступлений выглядела следующим образом:

- 60. Преступления (продолжение) Преступления против благочиния: содержание притонов,

- 61. Преступления (завершение) Преступления против личности: убийство, нанесение

- 62. Наказания Смертная казнь — повешение, отсечение головы, четвертование, сожжение (по делам религиозным и

- 63. Наказания - 2 Бесчестящие наказания — также применялись

- 64. Семейное право В области семейного права продолжали действовать принципы Домостроя —

- 65. Семейное право - 2 В отношении детей

- 66. Значение Соборного Уложения Соборное Уложение обобщило и

- 67. Медный бунт Медный бунт — произошедшее в Москве 25 июля (4 августа) 1662

- 68. Обесценивание медных денег Выпуск необеспеченных (номинал многократно

- 69. Бунт глазами художника

- 70. Причины бунта В XVII веке в Московском

- 71. Медные деньги в обороте Налоги собирались серебром,

- 72. Простой народ возмущен … Простой народ был

- 73. Разгром домов богачей … Показательно, что объектом

- 74. Царя застали врасплох Неожиданное появление восстававших застало

- 75. Встреча двух толп Навстречу из Москвы двигалась

- 76. Кровавая расправа Однако в Коломенском уже появились

- 77. Итоги бунта Итогом медного бунта стала постепенная

- 78. Следующим стал Разинский бунт (крестьянская война) Степа́н

- 79. Возможно, он был таким …

- 80. Его происхождение Родился в зажиточной казачьей

- 81. Удалой атаман казаков Видным казачьим предводителем был

- 82. Месть царской администрации Это событие повлияло на

- 83. Начало разинских походов Разинское движение 1667—1671

- 84. Грабеж мирного населения С ними он ходил

- 85. Разин стал предводителем В 1667 году предводителем

- 86. Превращение походов в восстание По своим целям

- 87. Грабеж купцов Поход начался 15 мая 1667 года. Через

- 88. Взятие Яицкого городка Но последующие действия разинцев

- 89. Столкновение с персами Зиму разинцы провели на Яике,

- 90. Разинцы зимуют

- 91. Бой у Свиного острова Весной 1669 года казаки выдержали

- 92. Поначалу он больше походил на разбойника …

- 93. В плен попала персидская княжна Казаки воспользовались

- 94. В раздумьях о будущем

- 95. Обманули воеводу Прозоровского Вступив в переговоры с

- 96. Новый поход на Волгу Весной 1670 года Разин организовал

- 97. Уничтожение представителей власти Разинцы распустили слух, что

- 98. Живописные волжские пейзажи

- 99. Начались массовые восстания Поход Разина на Волгу

- 100. Не смог взять Симбирск Захватив Астрахань, Царицын, Саратов, а также

- 101. Казаки выдали Разина Степан Разин был тяжело

- 102. В конце апреля 1671 года Разин

- 103. Казнь Степана Разина

- 104. Жестокая казнь Прочитали длинный приговор. Разин выслушал

- 105. Его брат Фрол проявил малодушие Его брат

Слайд 2Вопросы к семинару:

Начало царствования Алексея Михайловича (реформы)

Личная жизнь царя

Присоединение Украины к

России

Восстание Разина

Восстание Разина

Слайд 3Детские увлечения

До пятилетнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении у

царских «мам». С пяти лет под надзором Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению Часослова, Псалтыри и Деяний святых апостолов, в семь лет начал обучаться письму, а в девять — церковному пению.

Слайд 4Всестороннее развитие

С течением времени у ребёнка (11—13 лет) составилась маленькая

библиотека; из книг, ему принадлежавших, упоминаются, между прочим, «Лексикон» и «Грамматика», изданные в Литве, а также «Космография». В числе предметов «детской потехи» будущего царя встречаются: конь и детские латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, немецкие карты и «печатные листы» (картинки).

Слайд 5Характер и увлечения

Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом к

лицу с целым рядом вопросов, волновавших русскую жизнь XVII века. Мало подготовленный к разрешению такого рода вопросов, он первоначально прислушивался к мнению бывшего своего дядьки Б. И. Морозова, но вскоре и сам стал принимать самостоятельное участие в делах.

Слайд 7«Тихий»» самодержец

Самодержавный русский царь, судя по его собственным письмам, обладал замечательно

мягким, добродушным характером, был, «гораздо тихим». Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его воспитание, характер и чтение церковных книг развили в нём религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не ел и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов.

Слайд 9По словам врача …

Сэмюэль Коллинз — английский врач при царском дворе — сообщал:

«Забава

его состоит в соколиной и псовой охоте. Он содержит больше трехсот смотрителей за соколами и имеет лучших кречетов в свете, которые привозятся из Сибири и бьют уток и другую дичь. Он охотится на медведей, волков, тигров, лисиц или, лучше сказать, травит их собаками. Когда он выезжает, Восточные ворота и внутренняя стена города запираются до его возвращения. Он редко посещает своих подданных… Когда Царь отправляется за город или в поле для увеселений, он строго приказывает, чтобы никто не беспокоил его просьбами».

Слайд 11Описание царского вооружения

Ехал сам царь, окруженный 24 алебардистами, из коих два

предшествующие несли два палаша. Царь в богатой броне, сверх которой была у него короткая одежда, украшенная золотыми позументами, на груди открытая, чтобы можно было видеть броню. Поверх этой одежды, у него было другое одеяние, чрезвычайно длинное, отовсюду висячее, с одной только стороны закрытое, шитое золотом: на этом одеянии видны были три большие выпуклости, усаженные драгоценными камнями и жемчугом. На голове у него был шлем, вверху, по старинной форме, заостренный, а на нём было царское золотое яблоко с крестом, усаженным также драгоценными камнями.

Слайд 12Заботился о нуждах армии

Известно, что Алексей Михайлович лично занимался вопросами организации

армии. Сохранилось штатное расписание рейтарского полка, выполненное самим государем. Секретарь датского посольства Андрей Роде, свидетельствует, что государь занимался и артиллерией. Как записал он в своем дневнике: 11 апреля 1659 года «Полковник (Бауман) показал нам тоже чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь (царь Алексей Михайлович)»

Слайд 13Несколько слов из инструкции, написанной царем

А полковники бы, за помощию Божиею,

стояли смело, и то есть за помощию Его Святою. Да им же, начяльным, надобно крепко тое меру, в какову близость до себя и до полку своего неприятеля допустя, запалить, а не так, что полковник или началные со своими ротами по неприятелю пропалят, а неприятели в них влипают, и то стояние и знатье худое и неприбылно… Добро бы, за помощию Божиею, после паления рейтарского или пешего строя, неприятельския лошади побежали и поворачивались… И ружья в паленье держали твердо и стреляли они же по людям и по лошадем, а не по аеру.

Слайд 15Реформы армии

1648 году, используя опыт создания полков иноземного строя в период царствования своего

отца, Алексей Михайлович начинает реформу армии. В ходе реформы 1648 − 1654 годов были усилены и увеличены лучшие части «старого строя»: элитная московская конница Государева полка, московские стрельцы и пушкари. Главным направлением реформы стало массовое создание полков нового строя: рейтарских, солдатских, драгунских и гусарского. Эти полки составили костяк новой армии царя Алексея Михайловича. Для выполнения целей реформы на службу было нанято большое количество европейских военных специалистов.

Слайд 16Следил за событиями в Европе

Алексей Михайлович очень интересовался европейской прессой, с

которой знакомился по переводам, выполненным в Посольском приказе. Одну из статей (о том, что свергшие и казнившие своего короля англичане сильно жалеют об этом) царь лично зачёл боярам на заседании Боярской думы. С 1659 г. Алексей Михайлович пытался наладить регулярную доставку в Россию иностранных газет.

Слайд 17Увлечение астрологией

В круг интересов царя входила астрология. Следуя советам своего врача Сэмуэля

Коллинза, он позволял на основе рекомендаций медицинской астрологии пускать себе кровь. Алексей Михайлович был настолько увлечен звёздным небом, что в начале 1670-х гг. он, через руководившего Посольским приказом А. С. Матвеева, попросил датского резидента достать ему телескоп.

Слайд 18Музыкальные пристрастия

В последние годы жизни царь увлекся европейской музыкой. 21 октября

1674 г. Алексей Михайлович устроил для себя и ближних людей пир, который сопровождался очень необычной потехой: «Играл в арганы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по литаврам били ж во все».

Слайд 20Одним из важнейших начинаний стало присоединение Украины

Это мероприятие увенчало долгие усилия

Русского государства по преодолению последствий Смутного времени и было призвано покончить с одним из его заклятых врагов. Но требовалось максимальное напряжение сил и поиск союзников среди местной (украинской) элиты.

Слайд 21Богдан Хмельницкий: словесный портрет

По утверждению известного историка Г. В. Вернадского, Хмельницкий был человеком

среднего роста и крепкого телосложения. Характер у Хмельницкого был несколько неуравновешенным — периоды времени, когда Хмельницкий был активным, твердым и властным, внезапно сменялись периодами, когда Хмельницкий становился сонным и усталым. С возрастом приступы депрессии становились продолжительнее, росла его подозрительность, даже в отношении к друзьям и соратникам.

Слайд 24Богдан Хмельницкий и его время

Ещё в конце 1647 года казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал

с Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Вернувшись с татарским войском и избранный в гетманы казацкой радой, он поднял всю Украину, поразил польские войска. После этих первых побед, 8 июня 1648 года, Хмельницкий отправил Алексею Михайловичу письмо с просьбой принять в подданство запорожских казаков.

Слайд 26Принятие казаков в подданство

На Земском соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1

октября 1653 года решено было принять казаков в подданство и объявлено о скорой войне с Польшей. 18 мая 1654 года сам царь выступил в поход, съездив помолиться в Троице-Сергиеву лавру и Саввино-Сторожевский монастырь.

Слайд 28Успешное начало войны

Войско направилось к Смоленску. После сдачи Смоленска 23 сентября царь вернулся в Вязьму. Весной 1655

года предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну и принял титул «государя Полоцкого и Мстиславского», а затем, когда взяты были Ковно и Гродно, «великого князя Литовского, Белой России, Волынского и Подольского». В ноябре царь вернулся в Москву.

Слайд 29Успехи шведов изменили ситуацию

В это время успехи шведского короля Карла X, завладевшего Познанью, Варшавой и Краковом

изменили ход военных действий. В Москве стали опасаться усиления Швеции за счёт Польши. С целью занять денег для ведения войны с Польшей и Швецией Алексей Михайлович направил в 1656 году в Венецию дипломата Ивана Чемоданова, но его посольство не выполнило своей задачи. Осенью 1656 года с Речью Посполитой было заключено Виленское перемирие.

Слайд 30Новый гетман меняет ситуацию

Тем временем в 1657 году умер Богдан Хмельницкий. Гетманом Войска

Запорожского был избран Иван Выговский. Истинные намерения Выговского и Речи Посполитой открылись в 1658 году. Гетман подписал Гадячский договор, согласно которому Гетманщина входила в состав Речи Посполитой в качестве федеративной единицы.

Слайд 31Битва у села Верки в 1658 году

Это позволило Речи Посполитой возобновить

войну и войска под командованием гетмана Гонсевского попытались соединиться в Литве с отрядами казаков, принявших сторону Выговского. Этому воспрепятствовал князь Юрий Долгоруков, выдвинувшийся со своим отрядом навстречу Гонсевскому и нанесший ему поражение в битве у села Верки (под Вильной) 8 (18) октября 1658 года. Результатом битвы явилось пленение Гонсевского и быстрое подавление сторонников Выговского в Литве. Тем не менее, русские войска были вынуждены отступить за Днепр, а русские гарнизоны в литовских городах были осаждены (осада Ковно) или блокированы литовскими отрядами.

Слайд 33Выговский и татары успешно воюют против русских войск

29 июня 1659 года Иван Выговский

(16 тысяч войска) с крымским войском под командованием Мехмеда IV Гирея (30 тысяч) под Конотопом нанёс поражение отряду русского войска, состоявшему из конницы князей Пожарского и Львова (4-5 тысяч сабель), а также казаков наказного гетмана Войска Запорожского Ивана Беспалого (2 тысячи сабель).

Слайд 34Но затем татары оставляют союзника …

Но после нападения запорожского кошевого атамана Ивана

Серко на ногайские улусы союзники крымского хана ногаи, составлявшие более половины его войска, ушли защищать свои кочевья, и Мехмед IV Гирей вынужден был уйти в Крым, оставив Выговского одного.

Слайд 35Выговский свергнут казаками

Против Выговского вспыхивают восстания, к сентябрю 1659 года, то есть

через два месяца после успешной для Выговского битвы, присягу русскому царю принесли казацкие полковники: киевский Иван Екимович, переяславский Тимофей Цецюра, черниговский Аникей Силин, — с казацкими полками и населением этих городов. Армия Трубецкого торжественно вошла в Нежин, где русскому царю присягнули мещане и казаки нежинского полка под командованием Василия Золотаренко. Иван Выговский был свергнут казаками, а гетманом был избран восемнадцатилетний сын Богдана Хмельницкого Юрий.

Слайд 36Успехи кн. Хованского в 1660 г.

Кампания 1660 года стала началом неудачного для России

развития событий в войне. На западном направлении год начался большим успехом. Завершая зимний поход 1659-60 гг. армия кн. И. А. Хованского 3 января внезапным штурмом захватила Брест.

Слайд 37Планируется поход на Варшаву

Русским войскам удалось вытеснить литовские войска почти со

всей территории Великого княжества Литовского. Сам Хованский с 20 марта занялся осадой Ляховичей — одной из последних крепостей удерживаемых противником. Здесь он ожидал подкреплений (полки С. Змеева и С. Хованского) для предстоящего похода на Варшаву.

Слайд 38Поражения русских войск

Но 3 мая 1660 года Речь Посполитая заключила мирный договор со

шведами в Оливе. Это сразу изменило соотношение сил в войне, так как на фронт против России могли быть направлены многочисленные и опытные польские резервы. В начале июня объединённая польско-литовская армия (дивизии П. Сапеги и С. Чарнецкого) перешла в контрнаступление. 28 июня произошла битва на Полонке, в ходе которой армия И. А. Хованского и С. Змеева потерпела сокрушительное поражение. После этого русские войска, действовавшие на территории Великого княжества Литовского, перешли к обороне, укрепившись в крупнейших крепостях (Вильно, Брест, Гродно, Ковно, Борисов).

Слайд 39Поляки переходят в наступление

Развивая успех, польско-литовская армия, при поддержке местной шляхты,

в очередной раз перешедшей на другую сторону, заняли западную и центральную часть Великого княжества Литовского. Армия Речи Посполитой усилилась присоединением жмудской дивизии под командованием Михала Паца. Пытаясь остановить польско-литовское наступление, русское правительство направило в Литву новую армию под командованием Ю. А. Долгорукого.

Слайд 40

Военные успехи оказались переменчивыми

В ходе битвы на Басе с 24 сентября по 10 сентября ему удалось остановить

армию противника. Попытка нанесения удара в тыл польско-литовской армии силами частично восстановленной армии И. А. Хованского привели к боям на Черее (победа русских войск) и у Толочина (победа польско-литовских войск).

Слайд 41Последний этап войны

Последний этап войны характеризовался исчерпанием у сторон материальных и

людских ресурсов. Осуществлялись небольшие стычки и бои местного значения как на северном, так и на южном театре военных действий. Большого значения они не имели, за исключением поражения поляков от русско-казацких войск под Корсунью и Белой Церковью. Фактическое прекращение активных боевых действий заставило стороны пойти на переговоры о мире, которые начались в 1666 году и завершились подписанием перемирия в январе 1667 года.

Слайд 42Значение войны

Польско-русская война 1654—1667 годов значительно ослабила положение Речи Посполитой в

Восточной Европе, а также явилась фактором усиления влияния православной церкви и России на белорусские и украинские земли. После золотого века Речь Посполитая вступила в период серьёзного экономического и политического кризиса, что в итоге и стало причиной трёх разделов в 1772, 1793 и 1795 годах. Кроме того, мир с Польшей и её ослабление позволили России сконцентрировать усилия на борьбе со Швецией, Османской империей и Крымским ханством.

Слайд 43Андрусовское перемирие - 1

Между Россией и Речью Посполитой устанавливалось перемирие сроком

на 13,5 лет, в течение которых государства должны были подготовить условия «вечного мира».

Речь Посполитая официально передавала России Смоленск, Черниговское воеводство, а также признавала присоединение к России Левобережной Украины.

Россия отказывалась от завоеваний в Литве.

Правобережная Украина и Белоруссия оставались под контролем Речи Посполитой.

Речь Посполитая официально передавала России Смоленск, Черниговское воеводство, а также признавала присоединение к России Левобережной Украины.

Россия отказывалась от завоеваний в Литве.

Правобережная Украина и Белоруссия оставались под контролем Речи Посполитой.

Слайд 44Андрусовское перемирие - 2

Киев передавался России сроком на два года. Однако Россия

сумела удержать его и закрепить за собой его принадлежность в договоре с Польшей в 1686 году после уплаты 146 тысяч рублей.

Стороны обязывались оказать казакам помощь в случае нападения на украинские земли России и Речи Посполитой крымских татар.

В специальных статьях договора регламентировался порядок возвращения пленных, церковного имущества и размежевания земель.

Гарантировалось право свободной торговли между Россией и Речью Посполитой, а также дипломатическая неприкосновенность послов.

Стороны обязывались оказать казакам помощь в случае нападения на украинские земли России и Речи Посполитой крымских татар.

В специальных статьях договора регламентировался порядок возвращения пленных, церковного имущества и размежевания земель.

Гарантировалось право свободной торговли между Россией и Речью Посполитой, а также дипломатическая неприкосновенность послов.

Слайд 46Начало череды бунтов

Московское восстание 1648 года, «Соляной бунт» в годы правления Алексея Михайловича (из династии Романовых),

одно из наиболее крупных городских восстаний середины XVII века в России, массовое выступление низших и средних слоёв посадского населения, городских ремесленников, стрельцов и дворовых людей.

Слайд 47Причины восстания

Московское восстание было реакцией низших и средних слоев населения на

политику правительства боярина Бориса Морозова – воспитателя и затем свояка царя Алексея Романова, фактического руководителя государства (вместе с И.Д.Милославским).

Слайд 48Рост налогов

При Морозове во время проведения экономической и социальной политики получили

развитие коррупция и самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, возникшее в сложившейся ситуации, правительство Б. И. Морозова решило частично заменить прямые налоги косвенными.

Слайд 49Обращение народа к царю

Непосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация москвичей

к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Одним из главных пунктов челобитной было требование созыва Земского Собора и утверждения на нём новых законодательных актов.

Слайд 50Расправа с бунтовщиками

Боярин Морозов приказал стрельцам разогнать толпу. «Крайне возмущенный этим народ схватился за

камни и палки и стал бросать их в стрельцов, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу его величества». На следующий день горожане ворвались в Кремль и, не поддаваясь уговорам бояр, патриарха и царя, вновь пытались вручить челобитную, но бояре, разорвав челобитную в клочья, бросили её в толпу челобитчиков.

Слайд 52Большая смута в Москве

В Москве «учинилась большая смута», город оказался во

власти разъяренных горожан. Толпа громила и убивала «изменников» бояр. 2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина окольничего Петра Траханиотова.

Слайд 53Город во власти толпы

Восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр,

окольничих, дьяков и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, который 4 июня был выведен палачом на Красную площадь и растерзан толпой. Одним из главных своих недругов восставшие считали главу Пушкарского приказа окольничего Петра Тихоновича Траханиотова, которого народ считал «виновником незадолго перед этим наложенной на соль пошлины». Опасаясь за свою жизнь, Траханиотов бежал из Москвы.

Слайд 54Итоги бунта

Царь пошёл на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и

созван Земский собор для принятия нового Соборного Уложения. Впервые за долгое время Алексей Михайлович самостоятельно решал основные политические вопросы. 12 июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем внёс некоторое успокоение в среду восставших. Видные бояре звали стрельцов себе на обеды с целью загладить бывшие конфликты.

Слайд 55Итоги бунта - 2

Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, правительство

раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены 3 июля. 22 октября 1648 года Морозов вернулся в Москву и вновь присоединился к правительству, однако столь большой роли в управлении государством он уже не играл.

Слайд 57Разработка Уложения

Для выработки проекта Уложения была создана специальная комиссия во главе

с князем Н. И. Одоевским. В неё вошли князь Семён Прозоровский, окольничий князь Фёдор Волконский и два дьяка — Гаврила Леонтьев и Фёдор Грибоедов. Тогда же было решено начать практическую работу Земского собора 1 сентября.

Слайд 58Самое главное в Уложении

В Соборном Уложении определялся статус главы государства — царя,

самодержавного и наследного монарха.

Уложение содержало комплекс норм, регулирующих важнейшие отрасли государственного управления: прикрепление крестьян к земле, режим въезда и выезда из страны, вопросы, связанные со статусом вотчин и поместий.

Уложение содержало комплекс норм, регулирующих важнейшие отрасли государственного управления: прикрепление крестьян к земле, режим въезда и выезда из страны, вопросы, связанные со статусом вотчин и поместий.

Слайд 59

Система преступлений выглядела следующим образом:

Преступления против Церкви: богохульство, «совращение» в иную

веру, прерывание хода литургии в храме и т. д.

Государственные преступления: любые действия, направленные против личности государя или его семьи, бунт, заговор, измена. По этим преступлениям ответственность несли не только лица, их совершившие, но и члены их семей.

Преступления против порядка управления: самовольный выезд за границу, фальшивомонетничество, дача ложных свидетельских показаний, ложное обвинение («ябедничество»), содержание питейных заведений без особого разрешения и т. д.

Государственные преступления: любые действия, направленные против личности государя или его семьи, бунт, заговор, измена. По этим преступлениям ответственность несли не только лица, их совершившие, но и члены их семей.

Преступления против порядка управления: самовольный выезд за границу, фальшивомонетничество, дача ложных свидетельских показаний, ложное обвинение («ябедничество»), содержание питейных заведений без особого разрешения и т. д.

Слайд 60Преступления (продолжение)

Преступления против благочиния: содержание притонов, укрывательство беглых, продажа краденого или

чужого имущества, обложение пошлинами освобождённых от неё лиц и т. д.

Должностные преступления: лихоимство (взяточничество, вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение дела), подлоги по службе, воинские преступления (мародёрство, побег из расположения войска) и т. д.

Должностные преступления: лихоимство (взяточничество, вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение дела), подлоги по службе, воинские преступления (мародёрство, побег из расположения войска) и т. д.

Слайд 61Преступления (завершение)

Преступления против личности: убийство, нанесение увечий, побои, оскорбление чести. Не

наказывалось убийство вора, пойманного на месте преступления.

Имущественные преступления: татьба (кража), конокрадство (как отдельный вид преступления), кража овощей из огорода и рыбы из садка (как отдельный вид преступления), разбой, грабёж, мошенничество, поджог, порча чужого имущества.

Преступления против нравственности: непочитание детьми родителей, сводничество, «блуд» жены (но не мужа), половая связь господина с «рабой».

Имущественные преступления: татьба (кража), конокрадство (как отдельный вид преступления), кража овощей из огорода и рыбы из садка (как отдельный вид преступления), разбой, грабёж, мошенничество, поджог, порча чужого имущества.

Преступления против нравственности: непочитание детьми родителей, сводничество, «блуд» жены (но не мужа), половая связь господина с «рабой».

Слайд 62Наказания

Смертная казнь — повешение, отсечение головы, четвертование, сожжение (по делам религиозным и по отношению к поджигателям), а

также «заливание раскалённого железа в горло» за фальшивомонетничество.

Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные (битьё кнутом или батогами).

Тюремное заключение — сроки от трёх дней до пожизненного заключения. Тюрьмы были земляными, деревянными и каменными. Тюремные сидельцы кормились за счёт родственников или подаянием.

Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием опалы.

Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные (битьё кнутом или батогами).

Тюремное заключение — сроки от трёх дней до пожизненного заключения. Тюрьмы были земляными, деревянными и каменными. Тюремные сидельцы кормились за счёт родственников или подаянием.

Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием опалы.

Слайд 63Наказания - 2

Бесчестящие наказания — также применялись для «высокородных» лиц: «отнятие чести»,

то есть лишение званий или понижение в чине. Мягким наказанием этого типа был «выговор» в присутствии людей того круга, к которым относился правонарушитель.

Штрафы — назывались «продажа» и назначались за преступления, нарушающие имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и здоровья человека (за увечье), за «понесение бесчестья». Также применялись за «лихоимство» в качестве основного и дополнительного наказания.

Конфискация имущества — как движимое, так и недвижимое имущество (иногда и имущество жены преступника и его взрослого сына). Применялось к государственным преступникам, к «лихоимцам», к чиновникам, злоупотреблявшим должностным положением.

Штрафы — назывались «продажа» и назначались за преступления, нарушающие имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и здоровья человека (за увечье), за «понесение бесчестья». Также применялись за «лихоимство» в качестве основного и дополнительного наказания.

Конфискация имущества — как движимое, так и недвижимое имущество (иногда и имущество жены преступника и его взрослого сына). Применялось к государственным преступникам, к «лихоимцам», к чиновникам, злоупотреблявшим должностным положением.

Слайд 64Семейное право

В области семейного права продолжали действовать принципы Домостроя — главенство мужа над женой и

детьми, фактическая общность имущества, обязательность следования жены за мужем.

Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх брачных союзов в течение жизни.

Брачный возраст был определён обычаем и практикой, но, как правило, он совпадал для мужчины с возрастом гражданской дееспособности — 15 лет.

Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх брачных союзов в течение жизни.

Брачный возраст был определён обычаем и практикой, но, как правило, он совпадал для мужчины с возрастом гражданской дееспособности — 15 лет.

Слайд 65Семейное право - 2

В отношении детей отец сохранял права главы семьи

до самой своей смерти. За убийство ребёнка отец получал тюремный срок, но не смертную казнь, как за убийство постороннего человека.

Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни — закапывание заживо по горло в землю.

Развод допускался, но только на основании следующих обстоятельств: уход супруга в монастырь, обвинение супруга в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению.

Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни — закапывание заживо по горло в землю.

Развод допускался, но только на основании следующих обстоятельств: уход супруга в монастырь, обвинение супруга в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению.

Слайд 66Значение Соборного Уложения

Соборное Уложение обобщило и подытожило основные тенденции в развитии

русского права XV—XVII веков.

Оно закрепило новые черты и институты, свойственные новой эпохе, эпохе наступающего российского абсолютизма.

В Уложении впервые была осуществлена систематизация отечественного законодательства; была сделана попытка разграничения норм права по отраслям.

Соборное уложение стало первым печатным памятником русского права.

Оно закрепило новые черты и институты, свойственные новой эпохе, эпохе наступающего российского абсолютизма.

В Уложении впервые была осуществлена систематизация отечественного законодательства; была сделана попытка разграничения норм права по отраслям.

Соборное уложение стало первым печатным памятником русского права.

Слайд 67Медный бунт

Медный бунт — произошедшее в Москве 25 июля (4 августа) 1662 года восстание городских низов против повышения

налогов в годы русско-польской войны 1654—1667 годов и выпуска с 1654 года обесценивающихся по сравнению с серебряными медных монет.

Слайд 68Обесценивание медных денег

Выпуск необеспеченных (номинал многократно превышает рыночную стоимость содержащегося в

монете металла) медных денег привел к их значительному обесцениванию в сравнении с серебряными. Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена. Как и Соляной бунт, Медный бунт бы2л, в основном, выступлением бедноты против неудачной политики первых Романовых и конкретно правительства Алексея Михайловича.

Слайд 70Причины бунта

В XVII веке в Московском государстве не было собственных золотых

и серебряных рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки (половина деньги). Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. Чтобы найти деньги на продолжение войны, А. Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные деньги по цене серебряных.

Слайд 71Медные деньги в обороте

Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. Мелкая

медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. За 6 рублей серебром давали 170 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали

Слайд 72Простой народ возмущен …

Простой народ был возмущен безнаказанностью бояр. 25 июля (4 августа) 1662 года на Лубянке

были обнаружены листы с обвинениями в адрес князя И. Д. Милославского, нескольких членов Боярской думы и богатого гостя Василия Шорина. Их обвиняли в тайных сношениях с Речью Посполитой, что не имело под собой никакого основания. Но недовольным людям нужен был повод.

Слайд 73Разгром домов богачей …

Показательно, что объектом всеобщей ненависти стали те же

самые люди, которых обвиняли в злоупотреблениях во время Соляного бунта, и точно так же, как четырнадцать лет тому назад, толпа напала и разгромила дом гостя Шорина, собиравшего «пятую деньгу» во всем государстве. Несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу, находившемуся в своем загородном дворце в селе Коломенском.

Слайд 74Царя застали врасплох

Неожиданное появление восстававших застало царя врасплох, он был вынужден

выйти к народу. Ему передали челобитную, с требованием снижения цен и налогов, и наказании виновных. Под давлением обстоятельств Алексей Михайлович дал слово расследовать дело, после чего успокоившаяся людская масса, поверив обещаниям, повернула обратно.

Слайд 75Встреча двух толп

Навстречу из Москвы двигалась ещё одна многотысячная толпа, настроенная

гораздо воинственнее. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, пирожники, деревенские люди вновь окружили дворец Алексея Михайловича и на сей раз уже не просили, а требовали[4] выдать им изменников на расправу, угрожая «будет он добром им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю»[4].

Слайд 76Кровавая расправа

Однако в Коломенском уже появились стрельцы и солдаты, отправленные боярами

на выручку. После отказа разойтись был отдан приказ применить силу. Безоружную толпу загнали в реку, до тысячи человек было убито, повешено, потоплено в Москве-реке, несколько тысяч арестовано и после следствия сослано[

Слайд 77Итоги бунта

Итогом медного бунта стала постепенная отмена медной монеты. В 1663

году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась печатка серебряных денег. Медные деньги были полностью изъяты из обращения и переплавлены в другие нужные предметы из меди.

Слайд 78Следующим стал Разинский бунт (крестьянская война)

Степа́н Тимофе́евич Ра́зин, известный также как Сте́нька

Разин; (около 1630 года, станица Зимовейская на Дону — 6 [16] июня 1671) — донской казак, предводитель восстания 1670—1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России.

Слайд 80Его происхождение

Родился в зажиточной казачьей семье в черкасской станице Зимовейская на Дону

(там же позднее родился Емельян Пугачёв), после подавления восстания Пугачёва переименованной в малороссийскую станицу Потёмкинская. В настоящее время это станица Пугачёвская Котельниковского района Волгоградской области.

На страницах истории Разин является в 1652 году. К этому времени он был уже атаманом и действовал как один из двух полномочных представителей донского казачества; по-видимому, военный опыт и авторитет его в кругу донцов был к этому времени уже велик.

На страницах истории Разин является в 1652 году. К этому времени он был уже атаманом и действовал как один из двух полномочных представителей донского казачества; по-видимому, военный опыт и авторитет его в кругу донцов был к этому времени уже велик.

Слайд 81Удалой атаман казаков

Видным казачьим предводителем был также старший брат Разина Иван.

В 1662—1663 годах Степан командует казачьими войсками в походах против Крымского ханства и Османской империи. В 1665 году царский воевода князь Ю. А. Долгоруков во время одного из конфликтов с донскими казаками, желающими во время несения царской службы уйти на Дон, велел казнить Ивана Разина, старшего брата Степана.

Слайд 82Месть царской администрации

Это событие повлияло на дальнейшую деятельность Разина: стремление отомстить

Долгорукову и царской администрации соединилось с желанием вольной и благополучной жизни для казаков, находившихся под его началом. Вскоре, по-видимому, Разин решил, что казацкий военно-демократический строй следует распространить на всё Российское государство.

Слайд 83Начало разинских походов

Разинское движение 1667—1671 годов было результатом обострения социальной

обстановки в казачьих областях, прежде всего на Дону, в связи с притоком беглых крестьян из внутренних уездов России после принятия Соборного уложения 1649 года и полного закрепощения крестьян. Пришедший на Дон становился казаком, но он, в отличие от многих «старых» казаков, не имел корней в крае, не располагал имуществом, назывался «голутвенным» казаком, и, стоя особняком от казаков старожилых и коренных, с неизбежностью тянулся к такой же голытьбе, как и он сам.

Слайд 84Грабеж мирного населения

С ними он ходил в воровские походы на Волгу, куда

тянула нужда и стремление к столь необходимой для казака славе. «Старые» казаки тайно снабжали голытьбу всем необходимым для воровских походов, а те по возвращении отдавали им часть своей добычи. Поэтому воровские походы были делом всего казачества — донского, терского, яицкого. В них происходило сплочение голытьбы, осознание ею своего особого места в рядах казачьего сообщества. По мере своего численного увеличения за счет вновь прибывавших беглых людей она все активнее заявляла о себе.

Слайд 85Разин стал предводителем

В 1667 году предводителем казаков стал Степан Тимофеевич Разин.

Всего весной 1667 года вблизи Волго-Донской переволоки у городков Паншина и Качалина собралось 600—800 казаков, но к ним прибывали все новые люди, и число собравшихся возросло до 2000 человек.

Слайд 86Превращение походов в восстание

По своим целям это был обычный казачий поход

«за зипунами» с целью взятия военной добычи. Но он отличался от аналогичных предприятий своими масштабами. Поход распространился на нижнюю Волгу, на Яик и в Персию, носил характер неповиновения правительству и блокировал торговый путь на Волгу. Все это неизбежно вело к столкновениям столь крупного казачьего отряда с царскими воеводами и к превращению привычного похода за добычей в восстание, поднятое казацкой голытьбой.

Слайд 87Грабеж купцов

Поход начался 15 мая 1667 года. Через реки Иловлю и Камышинку разинцы вышли на

Волгу, выше Царицына они ограбили торговые суда гостя В. Шорина и других купцов, а также суда патриарха Иоасафа. Казаки расправлялись с начальными людьми и приказчиками и принимали к себе судовых ярыжных людей. Все это ещё находилось в пределах того, что обычно делали казаки на Волге

Слайд 88Взятие Яицкого городка

Но последующие действия разинцев вышли за рамки обычного казачьего

воровства и превратились в антиправительственное выступление. Это — разгром стрельцов во главе с воеводой Чёрного Яра С. Беклемишевым на протоке Бузан, а затем — взятие Яицкого городка.

Слайд 89Столкновение с персами

Зиму разинцы провели на Яике, а весной 1668 года вышли в Каспийское море.

Ряды их пополнялись казаками, прибывшими с Дона, а также черкасами (жители Северного Кавказа) и жителями русских уездов. На Каспии вблизи персидского города Решта у казаков произошел бой с шахскими силами. Бой был тяжелый, и разинцам пришлось вступить в переговоры. Но прибывший к шаху Сулейману посланник русского царя Пальмар привез царскую грамоту, где сообщалось о выходе в море воровских казаков. В грамоте предлагалось персам, чтобы они «побивали бы их везде и смертию уморяли без пощады». Переговоры с казаками были прерваны. По приказу шаха казаков перековали, а одного затравили собаками. В ответ разинцы взяли Фарабат. Они зимовали близ него, сделав укрепленный городок.

Слайд 91Бой у Свиного острова

Весной 1669 года казаки выдержали несколько боёв у Свиного острова вблизи Баку (?) подверглись

нападению большого шахского флота под командованием Мамед-хана астаринского — произошло сражение, вошедшее в историю под названием Бой у Свиного острова. Сафавиды сцепили свои суда цепями, чтобы окружить казачий флот.

Слайд 93В плен попала персидская княжна

Казаки воспользовались этой ошибкой и пустили ко

дну флагманский корабль противника, после чего уничтожили весь его флот. Именно в этом сражении (у Свиного острова) в плен к разинцам попали сын и дочь командующего персидским флотом — дочь и была той персидской княжной, которую Степан Разин, впоследствии, как поётся в известной песне «Из-за острова на стрежень…», бросил с корабля в воду.

Слайд 95Обманули воеводу Прозоровского

Вступив в переговоры с астраханскими воеводами, Степан Разин добился

того, что его с почётом принимал главный воевода князь И. Прозоровский и пропускал на Дон, а казаки должны были отдать пушки, пленных и часть добытой в походе рухляди. Но казаки уклонились от выполнения своих обещаний. В сентябре они прибыли на Дон.

Слайд 96Новый поход на Волгу

Весной 1670 года Разин организовал новый поход на Волгу, имевший

уже характер открытого восстания. Он рассылал «прелестные» (прельстительные) письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он не собирался (по крайней мере, на словах) свергать царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации — воевод, дьяков, представителей церкви, обвинив их в «измене» царю.

Слайд 97Уничтожение представителей власти

Разинцы распустили слух, что в их рядах находятся царевич

Алексей Алексеевич (в действительности умерший в Москве 17 января 1670) и патриарх Никон (в то время находившийся в ссылке). Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили.

Слайд 99Начались массовые восстания

Поход Разина на Волгу сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян

в недавно закрепощённых областях Поволжья. Здесь вожаками выступали, разумеется, не сам Разин и его казаки, а местные казачьи предводители, из которых наиболее известна беглая монахиня Алёна Арзамасская (уроженка Выездной Казачьей Слободы, близАрзамаса). Отложились от царя и начали восстание также большие группы поволжских народов: марийцев, чувашей, татар, мордвы.

Слайд 100Не смог взять Симбирск

Захватив Астрахань, Царицын, Саратов, а также ряд второстепенных крепостей, Разин не

смог успешно завершить осаду Симбирска осенью 1670 г. Между тем правительство направило для подавления восстания 60-тысячное войско. 3 октября 1670 г. под Симбирском правительственное войско под командованием воеводы Юрия Барятинского нанесло разинцам жестокое поражение.

Слайд 101Казаки выдали Разина

Степан Разин был тяжело ранен (4 октября 1670) и был

вывезен преданными ему казаками на Дон, где со своими сторонниками укрепился в Кагальницком городке, из которого год назад начал свой поход. Он рассчитывал вновь собрать своих сторонников. Однако домовитые казаки во главе с войсковым атаманом Корнилой Яковлевым, понимая, что действия Разина могут навлечь царский гнев на всё казачество, 13 апреля 1671 года взяли штурмом Кагальницкий городок и после жестокого боя на следующий день пленили Разина и впоследствии выдали его царским воеводам.

Слайд 102

В конце апреля 1671 года Разин вместе с младшим братом Фролом

(Фролкой) донскими властями был выдан царским воеводам — стольнику Григорию Косогову и дьяку Андрею Богданову, которые доставили их в Москву (2 июня). Разин был подвергнут жестоким пыткам, во время которых сохранял непоколебимое мужество. 6 июня 1671 Степан Разин после оглашения приговора был четвертован на эшафоте на Болотной площади.

Слайд 104Жестокая казнь

Прочитали длинный приговор. Разин выслушал его спокойно, потом повернулся к

церкви, поклонился на три стороны, минуя кремль с царём и сказал: «Простите». Палач сперва отрубил ему правую руку по локоть, потом левую ногу по колено.

Слайд 105Его брат Фрол проявил малодушие

Его брат Фрол, видя мучения Степана, растерялся

и закричал: «Я знаю слово и дело государево»! «Молчи, собака!» — прохрипел Степан. Это были его последние слова: после них палач спешно отсёк ему голову. Признание помогло Фролу отсрочить казнь, которой, впрочем, он в конце концов не избежал и был казнён отсечением головы на том же месте на Болотной площади в 1676 году.