Фомина Н.Н.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Культура России. Культура русского средневековья. Просвещение, образование, искусство и система ценностей презентация

Содержание

- 1. Культура России. Культура русского средневековья. Просвещение, образование, искусство и система ценностей

- 2. План лекции 1. Распространение письменности, просвещение, образование

- 3. 1. Распространение письменности, просвещение, образование

- 4. Письменность Появление письменности создало предпосылки для развития

- 5. Книги до XVв. были рукописными. Материалом

- 6. Берестяные грамоты

- 7. Просвещение и грамотность

- 8. Книгопечатание Типография в Москве на средства царской

- 9. 2. Древнерусское искусство: традиции, виды и жанры

- 10. Палеи – сборники кратких пересказов Ветхого Завета;

- 11. Литература отечественная Литературные жанры - жития

- 12. «Слово о погибели Русской земли".

- 13. Характерные черты средневековой литературы. Литературе этого

- 14. Литература Московской Руси «Сказание о граде Китеже»

- 15. Литература Московской Руси «Сказание о граде Китеже»

- 16. Устное народное творчество - фольклор

- 17. Устное народное творчество - фольклор Обрядовый фольклор,

- 21. Былины – чрезвычайно важный жанр народного творчества.

- 23. Ранние записи былин относятся к XVII -

- 24. Устное народное творчество тесно связано

- 25. Скоморохи

- 26. 2.2. Архитектура Архитектура древнерусская IX

- 27. Храмовое строительство Русское каменное храмовое зодчество заимствовано

- 28. Символика православного храма В архитектурном образе церкви

- 29. Своды храма и его глава покоятся на

- 30. Устройство крестово-купольного храма

- 31. Церковь Богородицы "Десятинная" в Киеве. Реконструкция.

- 32. Особенности древнерусской архитектуры. Архитектурные школы Древнерусское каменное

- 33. Киевская архитектура Киев Десятинная церковь (989 –

- 34. Интерьер Софийского собора

- 35. Новгородская архитектура Софийский собор (1045

- 36. Владимиро-Суздальская архитектура Церковь Покрова на Нерли 1165

- 37. Дмитриевский собор

- 38. НОВГОРОД – сложился собственный тип

- 39. ПСКОВ – стены детинца (Кремля), храмы, крепость

- 40. МОСКВА

- 41. Московский Кремль. Соборы: Успенский собор (1475-1479),

- 42. Грановитая палата в Москве

- 43. Архангельский собор

- 44. Храм Николы в Хамовниках Покровский собор, (Василия Блаженного), 1555

- 45. ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ – пер. пол. 16 в.:

- 46. 2.3. Изобразительное искусство Древнерусская живопись Живописное

- 47. Иконопись Древнерусская иконопись завоевала мировое признание. Первые

- 48. Иконы XII-XIII вв. «Владимирская Богоматерь» XII в.

- 49. Спас Нерукотворный,

- 50. Святой Георгий

- 51. “Ангел Златые Власы” (“Архангел Гавриил”) XII век,

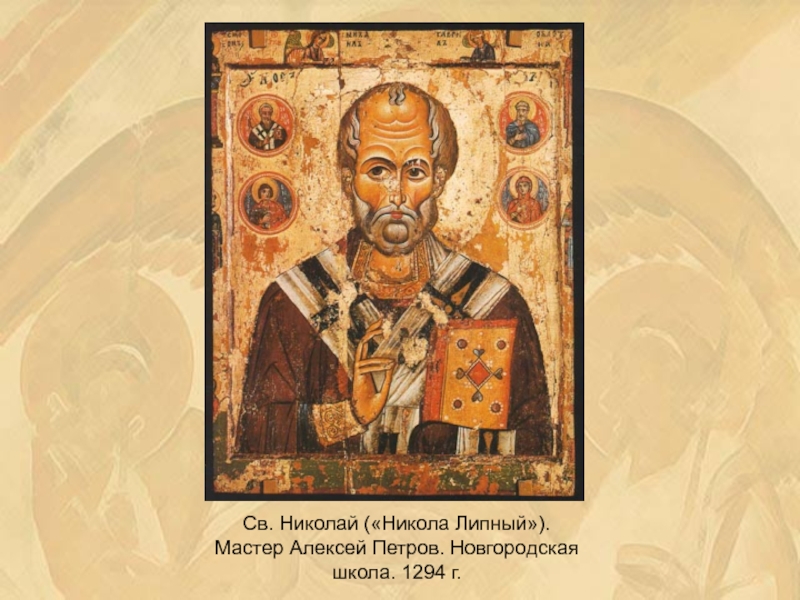

- 52. Св. Николай («Никола Липный»). Мастер Алексей Петров. Новгородская школа. 1294 г.

- 53. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XIV – XVI вв.

- 54. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображенья на Ильине в Новгороде

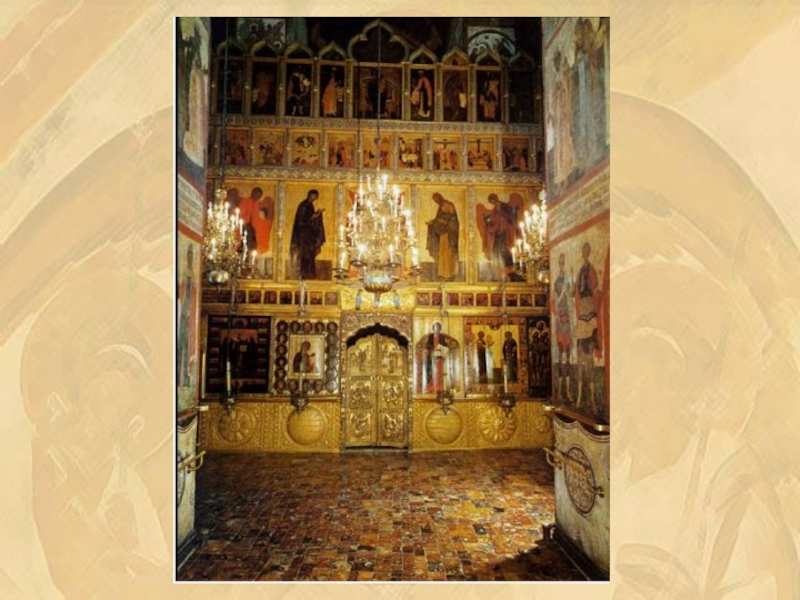

- 55. ИКОНОСТАС Нижний ярус, или ряд,

- 56. Иконостас Третий ряд — это Деисус. Справа

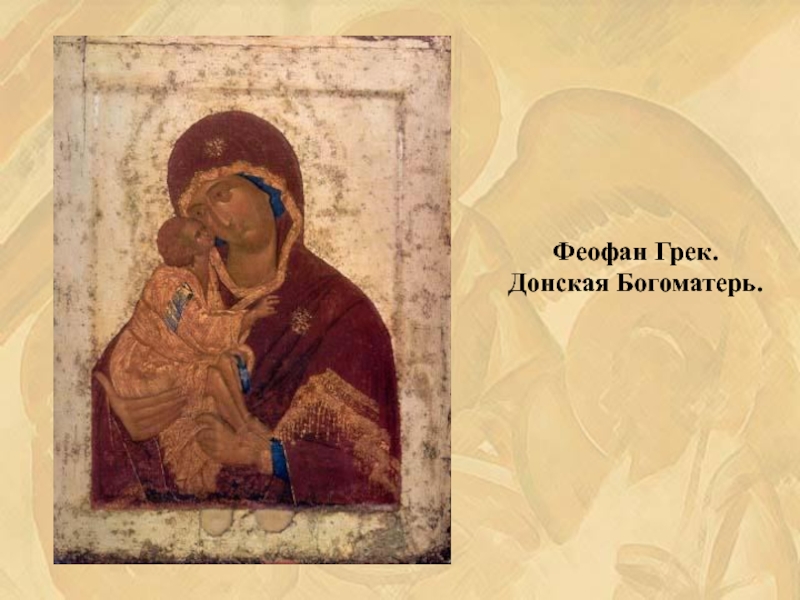

- 58. Феофан Грек. Донская Богоматерь.

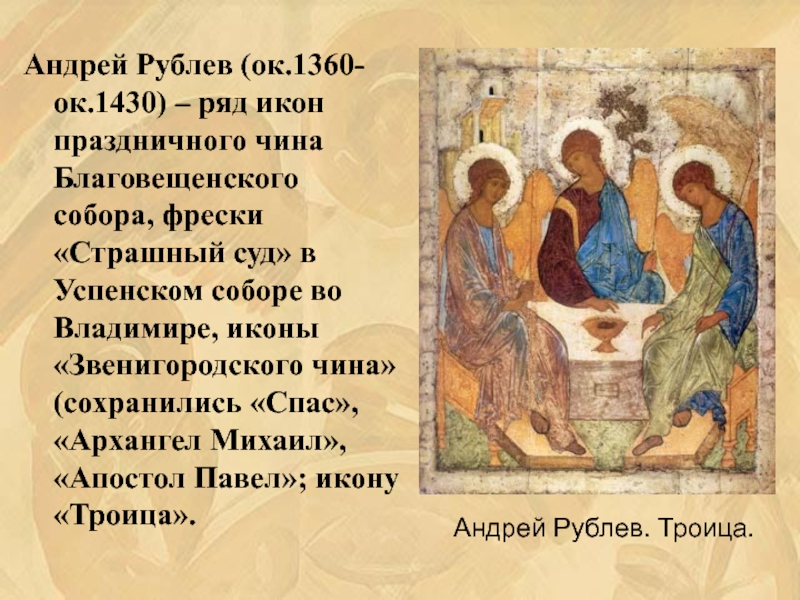

- 59. Андрей Рублев (ок.1360-ок.1430) – ряд икон праздничного

- 60. Андрей Рублев «Звенигородский чин»

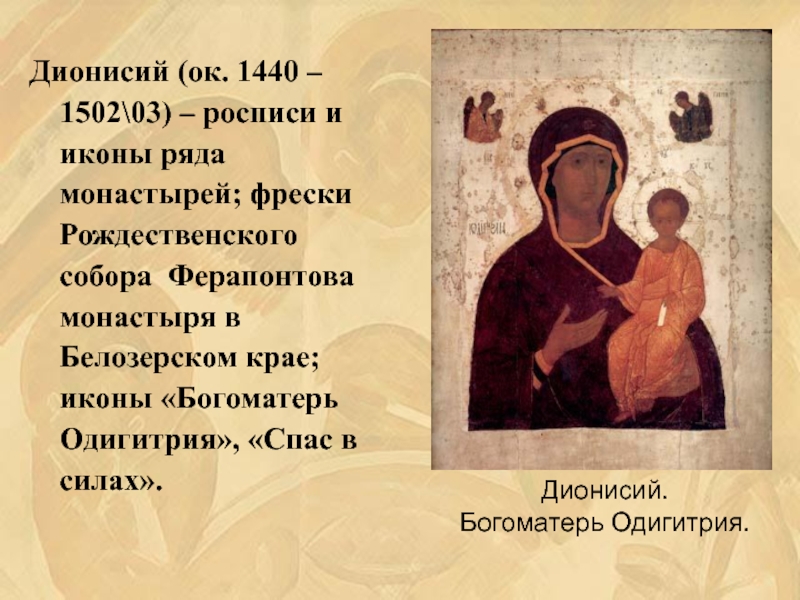

- 61. Дионисий (ок. 1440 – 1502\03) – росписи

- 62. 3. Формирование системы ценностей и русский национальный

- 63. Особенности национального характера Две противоположные тенденции -

- 64. Древняя Русь сформировала свои критерии добра

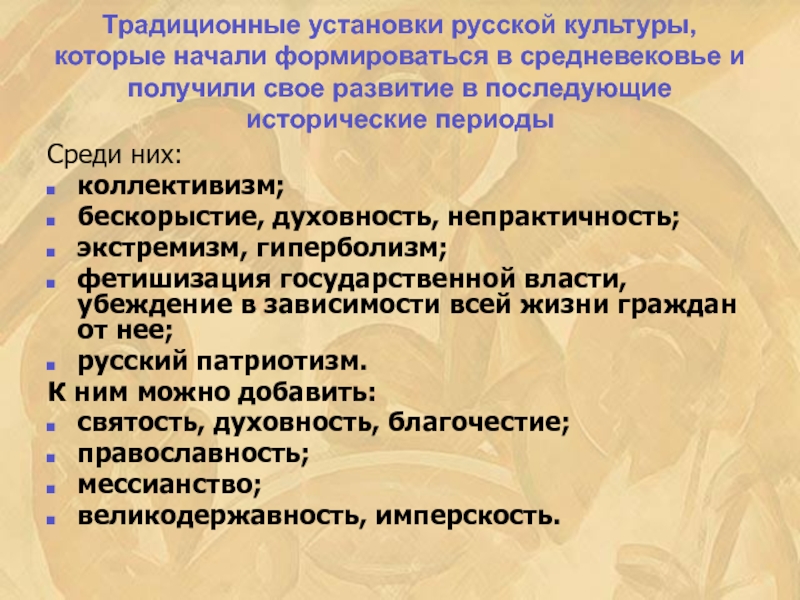

- 65. Традиционные установки русской культуры, которые начали

- 66. С точки зрения многих современных исследователей, русскому

- 67. 4. XVII век: русская культура на пороге

- 68. Характерные черты культуры: -

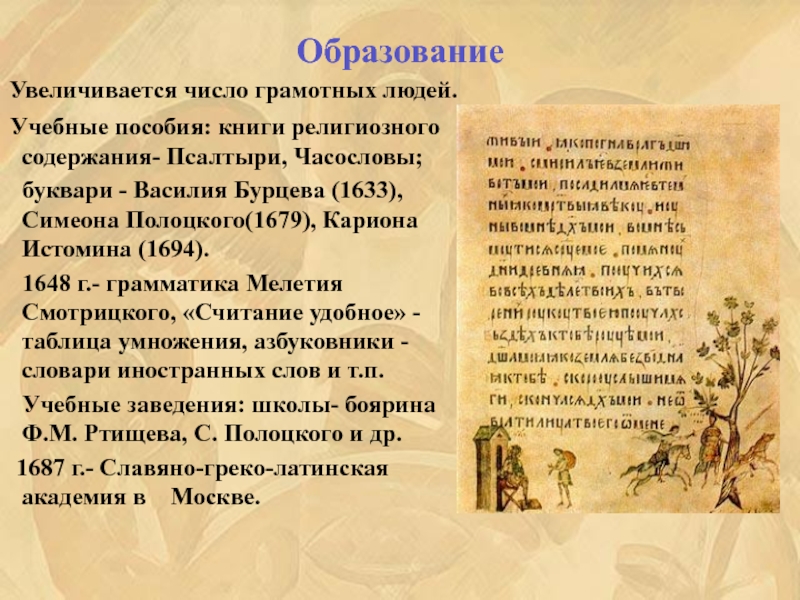

- 69. Образование Увеличивается число грамотных людей.

- 70. Литература Изменения в общественной жизни

- 71. Протопоп Аввакум «Житие протопопа Аввакума, им самим

- 72. Архитектура Новые явления в

- 73. Теремной дворец. Крестовая палата Теремной дворец. Сени

- 74. Церкви Рождества Богородицы в Путинках и Троицы

- 75. Комплекс деревянных строений – церквей и гражданских построек на острове Кижи.

- 76. Изобразительное искусство. «Строгановская школа» иконописи

- 77. Новые тенденции в изобразительном искусстве наиболее отчетливо

- 78. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таким образом, в XVII в. отчетливо

Слайд 1 Лекция № 11.2 Культура России. Культура русского средневековья Просвещение,

Слайд 2План лекции

1. Распространение письменности, просвещение, образование и знания на Руси

2. Древнерусское

2.1.Древнерусская литература

2.2.Архитектура

2.3.Изобразительное искусство

3. Формирование системы ценностей и русский национальный характер

4. XVII век: русская культура на пороге Нового времени

Слайд 3

1. Распространение письменности, просвещение, образование и знания на Руси

КИРИЛЛ (ок.

МЕФОДИЙ (ок.815– 885)

создатели славянской

письменности (азбуки)

Древнейшие книги,

дошедшие до наших дней:

«ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ»- 1056 – 1057г.

«ИЗБОРНИК» –1073 и

«ИЗБОРНИК» – 1076 гг.

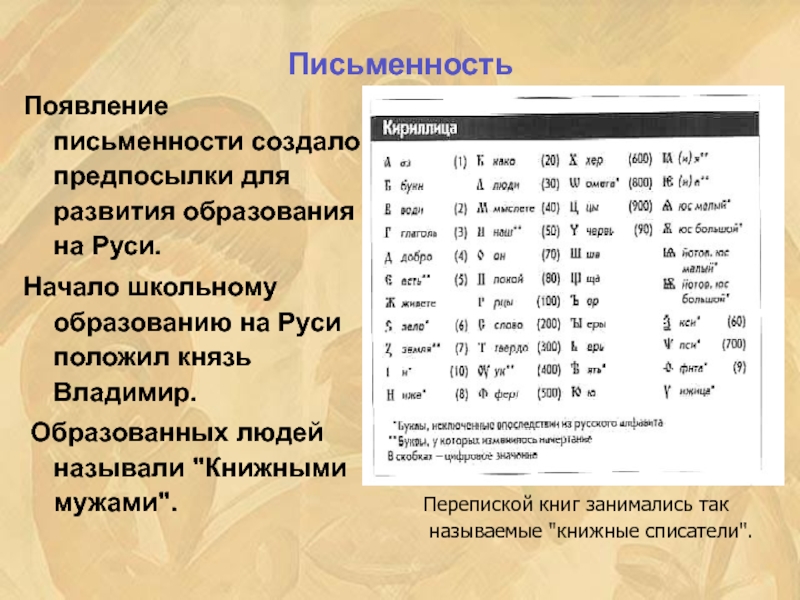

Слайд 4Письменность

Появление письменности создало предпосылки для развития образования на Руси.

Начало школьному

Образованных людей называли "Книжными мужами".

Перепиской книг занимались так называемые "книжные списатели".

Слайд 5Книги до XVв. были рукописными.

Материалом для их написания служил пергамен

Для деловой, хозяйственной или бытовой переписки использовали бересту из коры березы (так называемые берестяные грамоты).

Слайд 7

Просвещение и грамотность

в Московской Руси

В эпоху средневековья распространение грамотности и

В бесписьменной деревне знания о природе, человеке, устройстве мира, родной истории передавались молодому поколению из уст в уста в виде сельскохозяйственных примет, знахарских рецептов, сказок, эпической поэзии, обрядов и т.п. Просвещение в городах основывалось на книгах и, следовательно, грамотности населения. Существовали училища для детей при церквах и монастырях и учителями в них были представители низшего духовенства. Получают дальнейшее развитие библиотеки.

Развитие письменности и книжного дела сопровождалось изменениями в технике письма. В XIV в. на смену дорогому пергаменту пришла бумага, которую доставляли из других стран.

Слайд 8Книгопечатание

Типография в Москве на средства царской казны – 1563 г.

Первая русская точно датированная печатная книга – «Апостол» была напечатана 1 марта 1564 г., в 1565 – «Часослов»

Слайд 92. Древнерусское искусство: традиции, виды и жанры искусства

2.1. Древнерусская литература

Литература

БИБЛИЯ – полный перевод был сделан к XII в., полный список был собран в 1499 г. Новгородским архиепископом Геннадием.

Богослужебная литература - библейские тексты, Евангелия, служебные Минеи (чтения);

Патристика – труды отцов церкви IV – VI вв.

Иоанна Златоуста, Василия Великого «Шестоднев»,

Иоанна Лествичника («Лествица»)

Агиографии (жития святых);

Слайд 10Палеи – сборники кратких пересказов Ветхого

Завета; апокрифы; наибольшей популярностью

пользовались Псалтырь, богослужебная

толковая литература.

Хроники – изложение мировой и византийской

истории – наиболее известные – Григория

Амортола и Иоанна Малала

Хронографы, космографии, физиологии;

Повести – «Александрия», Флавий «История

иудейской войны», «Повесть об Акире Премудром».

Слайд 11 Литература отечественная

Литературные жанры - жития святых (агиография),

слово, повесть, летопись.

Иларион –

«Слово о законе и благодати» – (1037 – 1051)

«Сказание о Борисе и Глебе»;

«Житие Феодосия Печерского»

«Житие и хождение Даниила, русской земли игумена»;

Летописи – «Повесть временных

лет» (ПВЛ) – монах Киево- Печерского монастыря Нестор – 1113;

«Слово о полку Игореве» – 1185;

«Слово или моление Даниила Заточника» –1197;

«Русская Правда» Ярослава Мудрого - ок. 1016;

«Поучение Владимира Мономаха»;

«Слово о погибели земли Русской» (1236-1246);

«Сказание о житии Александра

Невского»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»

Слайд 12

«Слово о погибели Русской земли".

1237 – нач. 1246

"О, светло светлая

Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местно-чтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!" (Литература Древней Руси. Хрестоматия. М., 1990. С. 175).

Слайд 13Характерные черты средневековой литературы.

Литературе этого периода был свойствен монументальный историзм:

в

героями - исторические личности, обладавшие типическими чертами.

Слайд 14Литература Московской Руси

«Сказание о граде Китеже»

Сафоний Рязанец «Задонщина»

«Сказание о Мамаевом побоище» 1пол. XVв.

«Сказание о князьях Владимирских»

Лицевой Летописный свод и

«Великие Минеи-Четьи» («Ежемесячные чтения») – созданные под руководством митрополита Макария.

Часословы, псалтыри и др.

«Степенная книга», составленная духовником Ивана IV Андреем – русская история от Владимира Святославича до Ивана IV;

«Домострой» (кон. XVI в.) протопоп Сильвестр

«Хожение Афанасия Никитина за три моря» - сер. XV в.

Слайд 15Литература Московской Руси

«Сказание о граде Китеже» Сафоний Рязанец

«Задонщина» кон- XIVв.

«Сказание

«Сказание о князьях Владимирских»

Лицевой Летописный свод и

«Великие Минеи-Четьи» («Ежемесячные

чтения») – созданные под руководством

митрополита Макария.

Часословы, псалтыри и др.

«Степенная книга», составленная духовником Ивана IV Андреем – русская история от Владимира Святославича до Ивана IV;

«Домострой» (кон. XVI в.)- протопоп Сильвестр

«Хожение Афанасия Никитина за три моря» - сер. XV в.

Слайд 17Устное народное творчество - фольклор

Обрядовый фольклор, связанный с

ритуалами жизненного цикла:

свадьбы, похороны и др.

Не обрядовый фольклор:

1- загадки,

2- пословицы, поговорки, присловья, приметы;

3- заговоры; 4- песни;

5- эпические, героические сказания

(былины или старины);

6- сказки; 7- былички

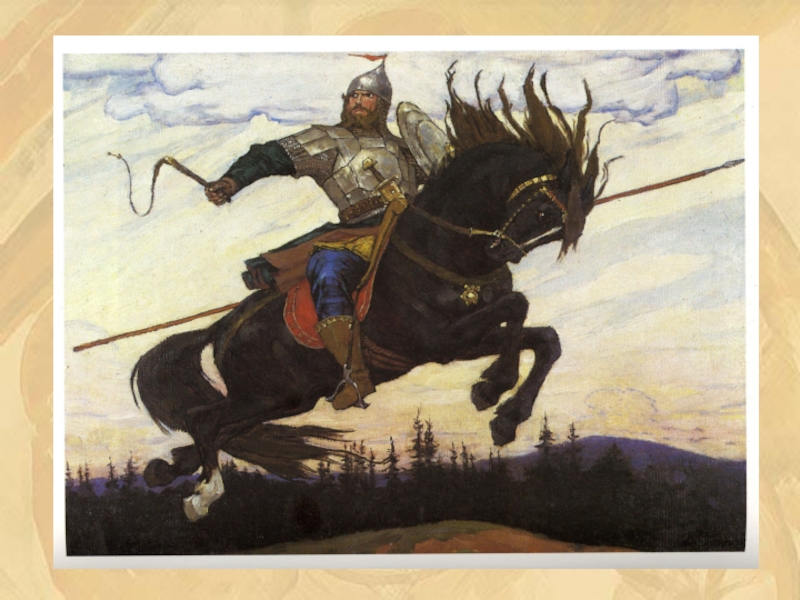

Слайд 21Былины – чрезвычайно важный жанр народного творчества. Наиболее известны былины киевского

В былинах особым уважением пользуется земледелец и его труд (Микула Селянинович, Илья Муромец - крестьянский сын).

Особый пласт представляют былины Новгородского цикла ("Садко", "Василий Буслаев") – XIV-XV вв.

Слайд 23 Ранние записи былин относятся к XVII - XVIII в. В XVIII

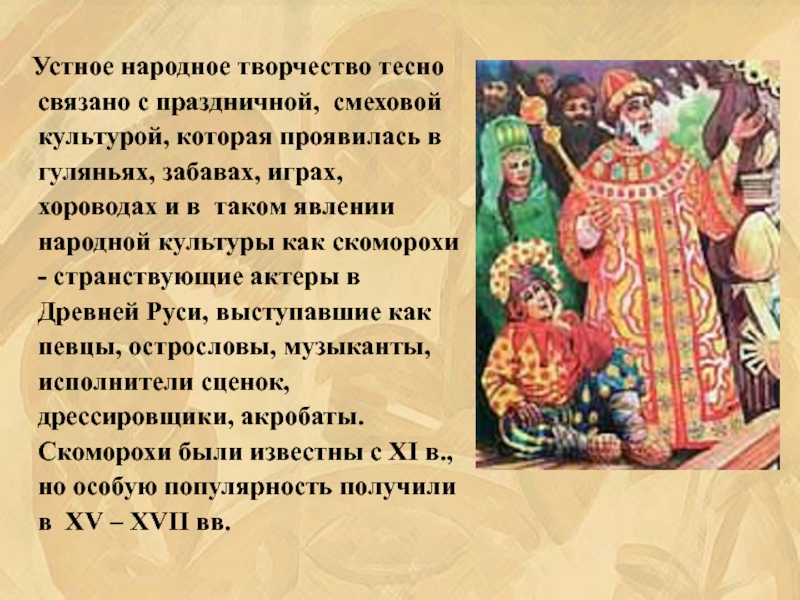

Слайд 24 Устное народное творчество тесно связано с праздничной, смеховой культурой,

Слайд 26 2.2. Архитектура

Архитектура древнерусская IX - XIII вв.

Восточные славяне строили

Отсюда, богатые традиции деревянного зодчества,

которые сохранилось до настоящего времени.

Принятие христианства внесло в нее много нового, в, первую очередь, – храмовое строительство и

использование камня.

Первая каменная церковь, посвященная Богородице, была построена в Киеве в 990 - 996 гг. константинопольскими мастерами и называлась Десятинной.

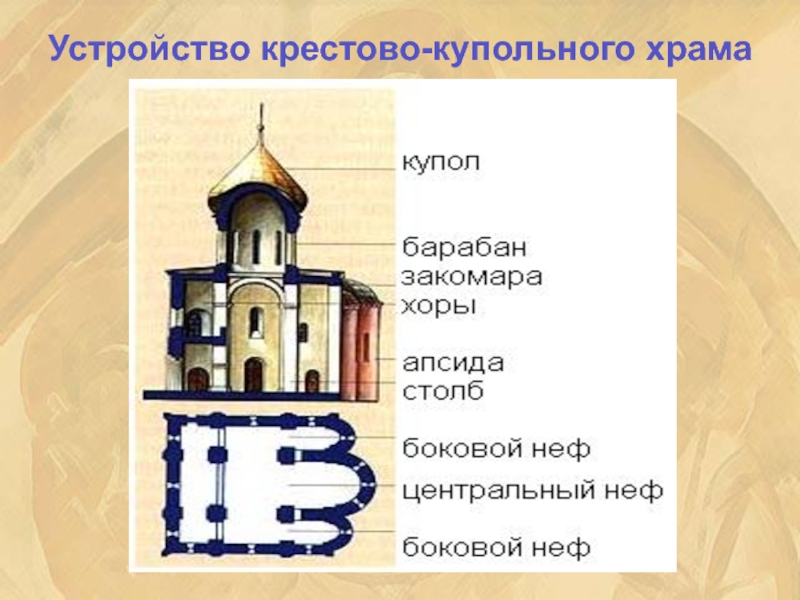

Слайд 27Храмовое строительство

Русское каменное храмовое зодчество заимствовано из Византии. За образец был

Главу храма держит Христос-Пантократор (Вседержитель), шею (барабан) - апостолы.

Здание храма строго ориентировано с запада на восток. Именно к востоку обращено главное святилище - алтарь, находящийся в центральной апсиде, - полукруглом восточном выступе. Алтарь отделен от помещения для молящихся внутри церкви алтарной преградой и амвоном – возвышением. Впоследствии на Руси алтарная преграда часто заменялась сплошной стеной иконостаса.

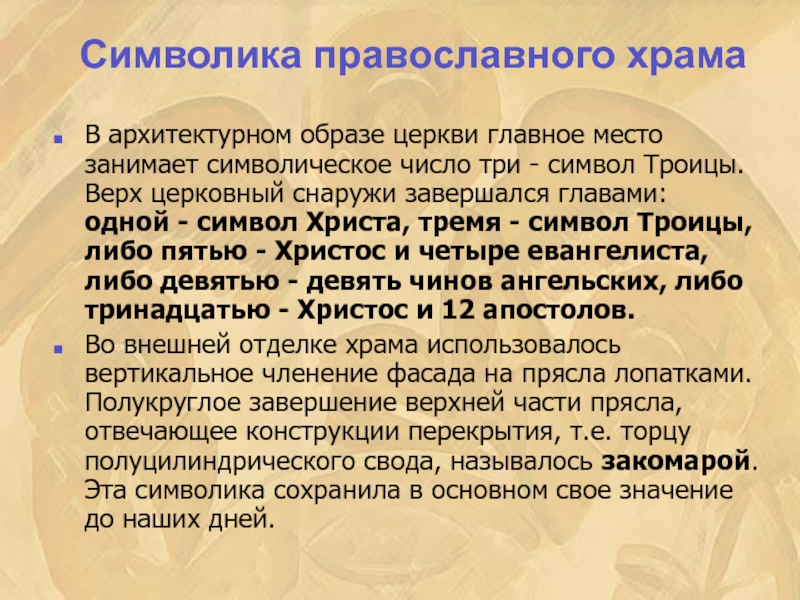

Слайд 28Символика православного храма

В архитектурном образе церкви главное место занимает символическое число

Во внешней отделке храма использовалось вертикальное членение фасада на прясла лопатками. Полукруглое завершение верхней части прясла, отвечающее конструкции перекрытия, т.е. торцу полуцилиндрического свода, называлось закомарой. Эта символика сохранила в основном свое значение до наших дней.

Слайд 29Своды храма и его глава покоятся на четырех столпах, символизирующих четыре

Столпы членят внутреннее пространство на три нефа (корабля), ибо храм есть ковчег (корабль) спасения для верующих среди житейского моря. Поперечное членение храма называется трансептом.

Храм обычно имел три входа: западный, северный и южный.

У главного, западного, входа помещается обычно притвор (нартекс), где находились во время главного богослужения - литургии верных - так называемые оглашенные, готовящиеся принять крещение и родившие женщины, не прошедшие еще обряд очищения

Слайд 32Особенности древнерусской архитектуры. Архитектурные школы

Древнерусское каменное зодчество уже со второй половины

В качестве отличительных особенностей можно отметить: многонефность, галереи, угловые башни, многоглавие и общую пирамидальную композицию. Наряду с каменными, широкое распространение получили и деревянные храмы

Слайд 33Киевская архитектура

Киев Десятинная церковь (989 – 996)

Софийский собор - 1037 г.

Золотые

Слайд 35Новгородская

архитектура

Софийский собор

(1045 – 1050);

Георгиевский собор Юрьева

монастыря

Церковь Спаса Преображенья на р. Нередице

(Спас на Нередице) – 1198;

Перынская церковь

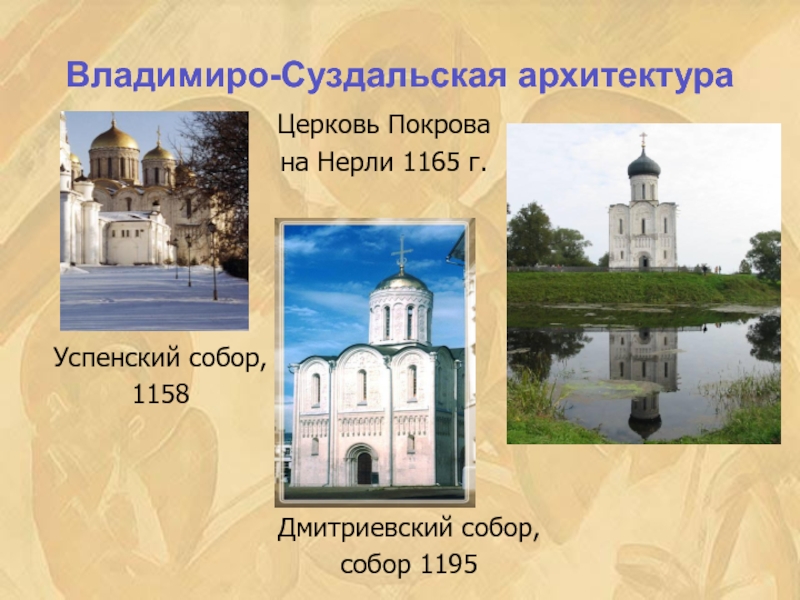

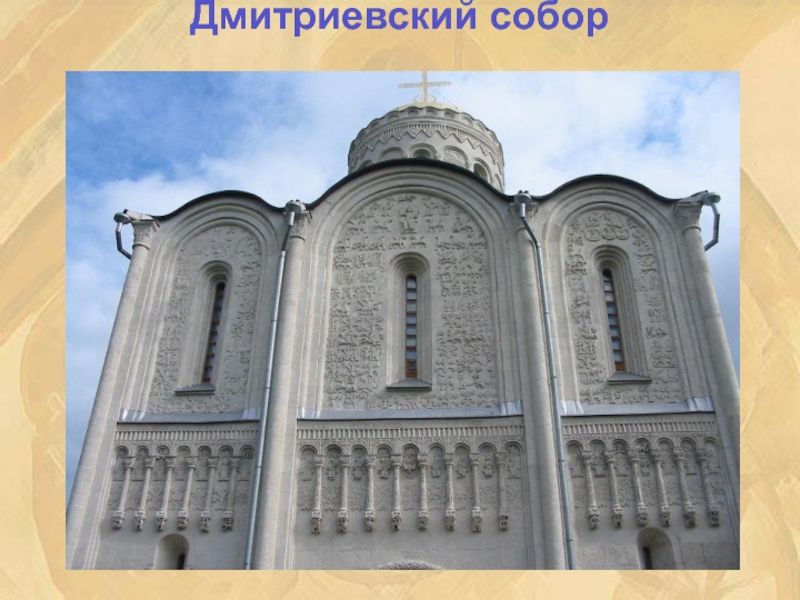

Слайд 36Владимиро-Суздальская архитектура

Церковь Покрова

на Нерли 1165 г.

Успенский собор,

1158

Дмитриевский собор,

собор 1195

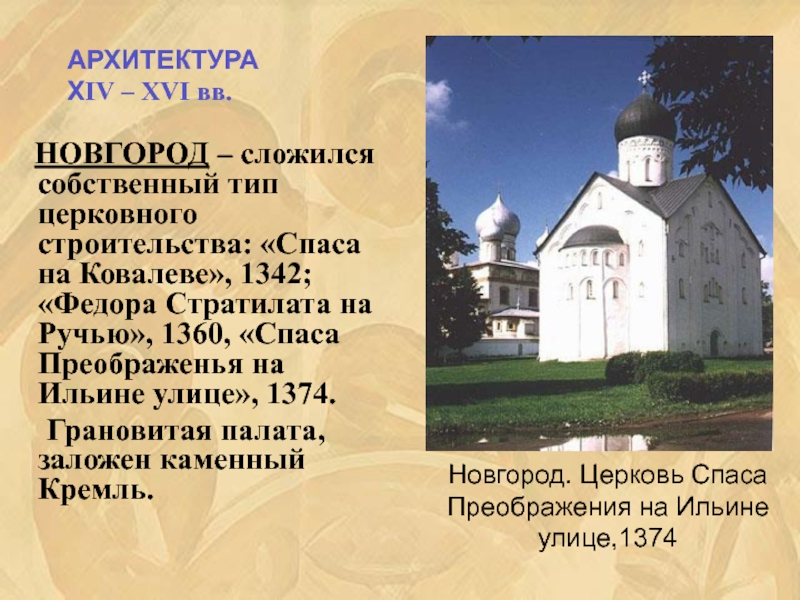

Слайд 38 НОВГОРОД – сложился собственный тип церковного строительства: «Спаса на

Грановитая палата, заложен каменный Кремль.

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице,1374

АРХИТЕКТУРА

XIV – XVI вв.

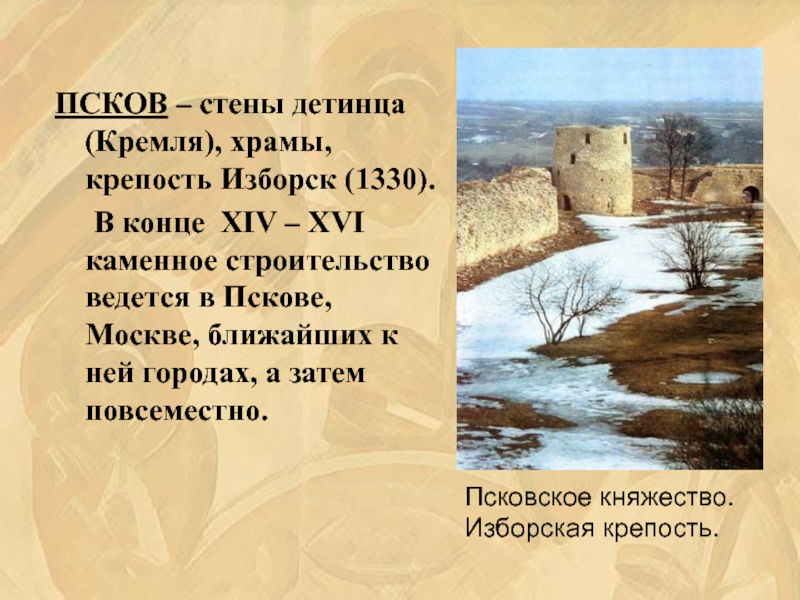

Слайд 39ПСКОВ – стены детинца (Кремля), храмы, крепость Изборск (1330).

Псковское княжество.

Изборская крепость.

Слайд 40

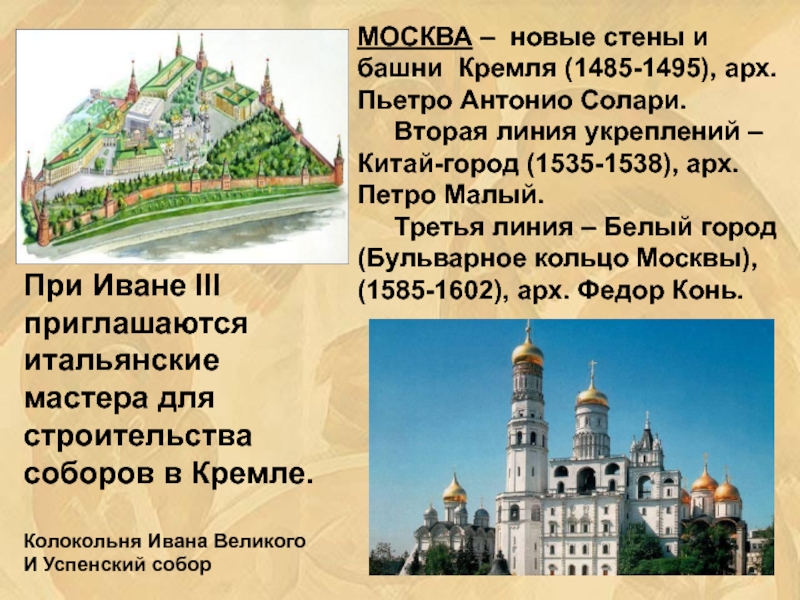

МОСКВА – новые стены и башни Кремля (1485-1495), арх. Пьетро Антонио

Вторая линия укреплений – Китай-город (1535-1538), арх. Петро Малый.

Третья линия – Белый город (Бульварное кольцо Москвы), (1585-1602), арх. Федор Конь.

При Иване III приглашаются

итальянские мастера для строительства соборов в Кремле.

Колокольня Ивана Великого

И Успенский собор

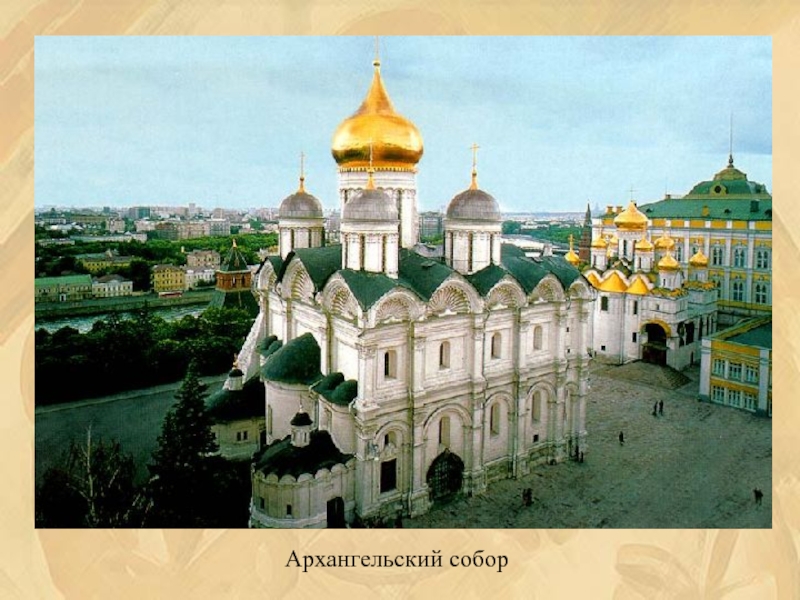

Слайд 41Московский Кремль.

Соборы:

Успенский собор (1475-1479), арх. АристотельФиорованти;

Благовещенский собор (1484-1489) и церковь

Ризположения,

Архангельский собор (1505-1509), арх. Алевиз Новый.

Грановитая палата (1467-1491), арх. Антонио Солари и Марко Руффо.

Колокольня Иоанна Лествичника (Ивана Великого) (1505-1508), арх.Бон Фрязин.

Успенский собор

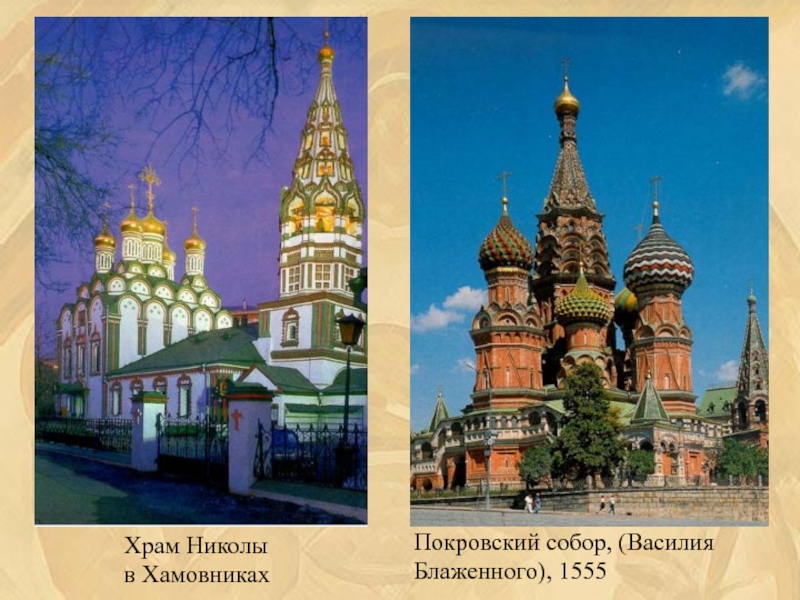

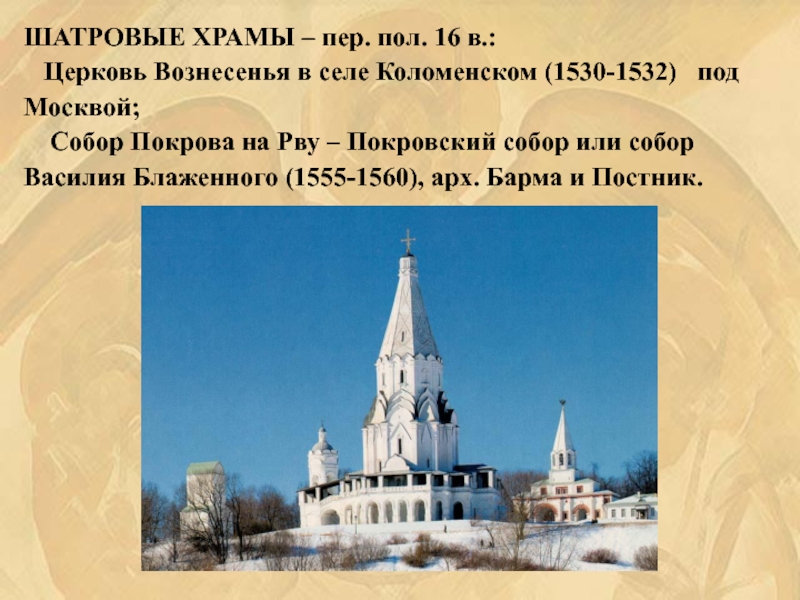

Слайд 45ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ – пер. пол. 16 в.:

Церковь Вознесенья в

Собор Покрова на Рву – Покровский собор или собор Василия Блаженного (1555-1560), арх. Барма и Постник.

Слайд 462.3. Изобразительное искусство

Древнерусская живопись

Живописное искусство получило распространение на Руси с принятием

Широко использовалась для украшения храмов монументальная живопись – мозаика и фреска.

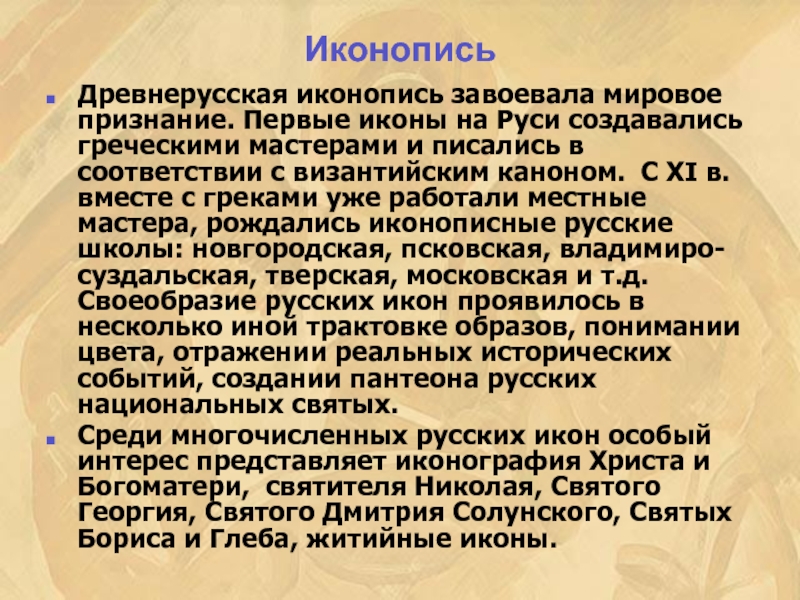

Слайд 47Иконопись

Древнерусская иконопись завоевала мировое признание. Первые иконы на Руси создавались греческими

Среди многочисленных русских икон особый интерес представляет иконография Христа и Богоматери, святителя Николая, Святого Георгия, Святого Дмитрия Солунского, Святых Бориса и Глеба, житийные иконы.

Слайд 48Иконы XII-XIII вв.

«Владимирская Богоматерь» XII в.

“Нерушимая стена”

(“Богоматерь “Оранта”) в

Софии киевской

XII век

(Георгиевский собор Юрьева

монастыря в Новгороде;

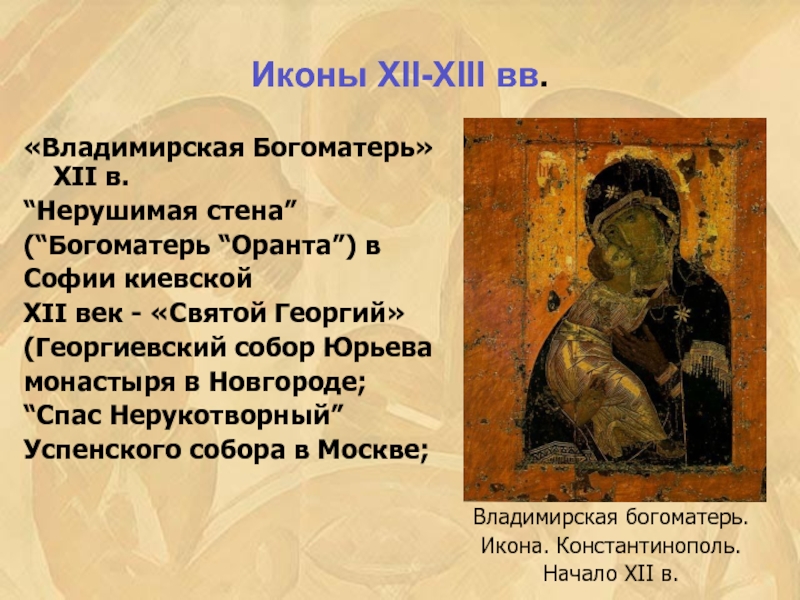

“Спас Нерукотворный”

Успенского собора в Москве;

Владимирская богоматерь.

Икона. Константинополь.

Начало XII в.

Слайд 51“Ангел Златые Власы”

(“Архангел Гавриил”) XII век, Новгород.

“Ангел Златые Власы”

(“Архангел Гавриил”) XII

«Устюжское Благовещение».

XII век.

«Богоматерь Великая

Панагия» (Ярославская

Оранта) ,

«Богоматерь Знамение»,

XII век, Новгород.

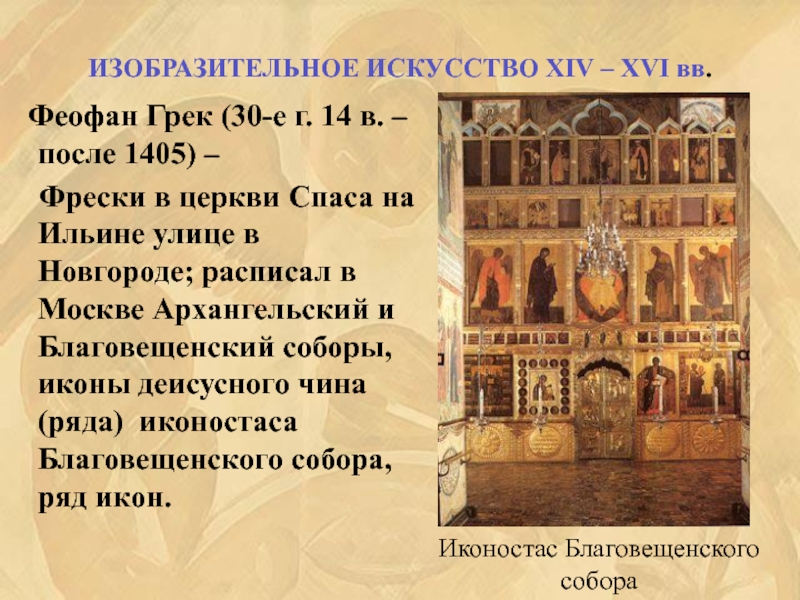

Слайд 53ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XIV – XVI вв.

Феофан Грек (30-е г.

Фрески в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде; расписал в Москве Архангельский и Благовещенский соборы, иконы деисусного чина (ряда) иконостаса Благовещенского собора, ряд икон.

Иконостас Благовещенского

собора

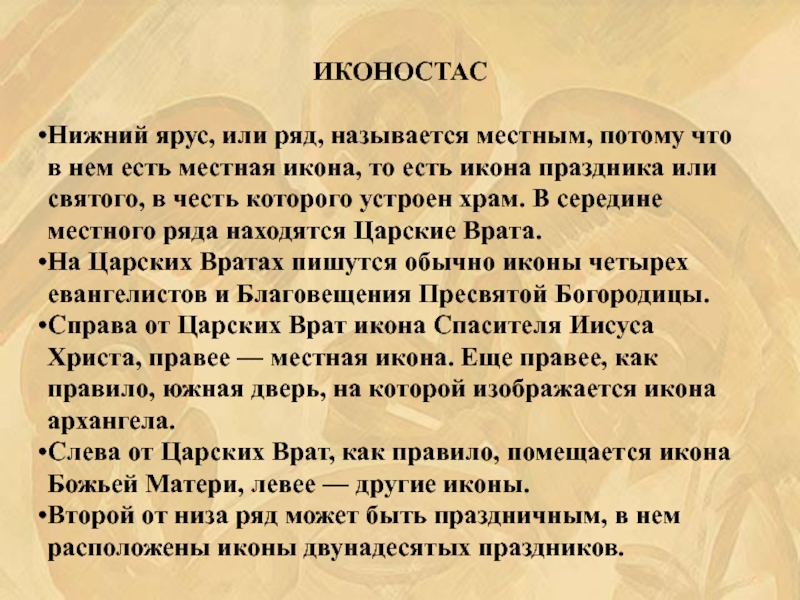

Слайд 55

ИКОНОСТАС

Нижний ярус, или ряд, называется местным, потому что в нем есть

На Царских Вратах пишутся обычно иконы четырех евангелистов и Благовещения Пресвятой Богородицы.

Справа от Царских Врат икона Спасителя Иисуса Христа, правее — местная икона. Еще правее, как правило, южная дверь, на которой изображается икона архангела.

Слева от Царских Врат, как правило, помещается икона Божьей Матери, левее — другие иконы.

Второй от низа ряд может быть праздничным, в нем расположены иконы двунадесятых праздников.

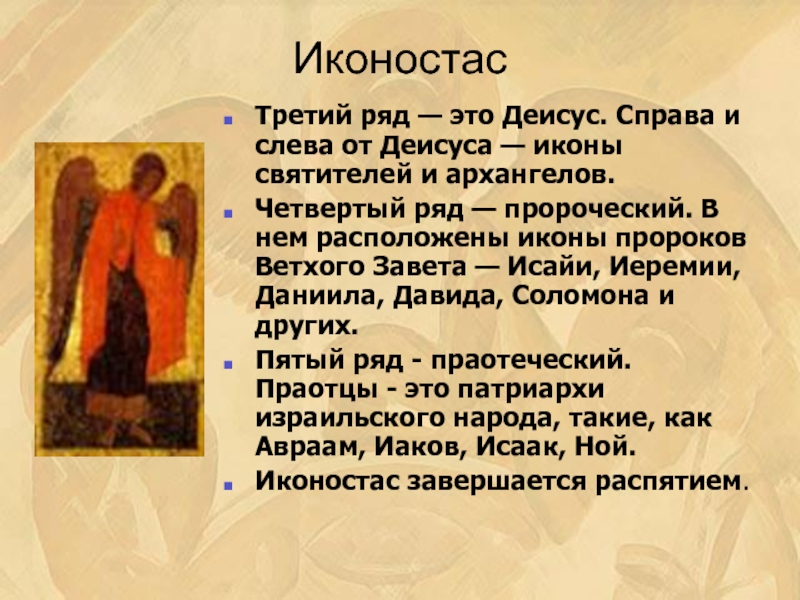

Слайд 56Иконостас

Третий ряд — это Деисус. Справа и слева от Деисуса —

Четвертый ряд — пророческий. В нем расположены иконы пророков Ветхого Завета — Исайи, Иеремии, Даниила, Давида, Соломона и других.

Пятый ряд - праотеческий. Праотцы - это патриархи израильского народа, такие, как Авраам, Иаков, Исаак, Ной.

Иконостас завершается распятием.

Слайд 59Андрей Рублев (ок.1360-ок.1430) – ряд икон праздничного чина Благовещенского собора, фрески

Андрей Рублев. Троица.

Слайд 61Дионисий (ок. 1440 – 1502\03) – росписи и иконы ряда монастырей;

Дионисий.

Богоматерь Одигитрия.

Слайд 623. Формирование системы ценностей и русский национальный характер

Этнические и национальные корни

В период средневековья сложилась, в основном, русская культура и ценностные ориентиры национального самосознания. Она основывалась на этнической общности народа и этническом самосознании, которое включает в себя ощущение своего единства и общности исторической судьбы, самоназвание, особенности культуры (орудия труда, жилище, одежда, пища, язык, народное искусство) и психического склада (принцип «мы-они»).

Слайд 63Особенности национального характера

Две противоположные тенденции - Западная и Восточная - весьма

Обратимся к суждениям русских мыслителей. Под национальным характером Н.А. Бердяев понимал устойчивые качества, присущие представителям данной нации и возникающие под влиянием природных и исторических факторов, проявляющихся не только в нравах, поведении, образе жизни, культуре, но и судьбе нации, государства.

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,

Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,

Коль карать, так уж за дело,

Коль простить, так всей душой,

Коли пир, так пир горой!

1854 А.К.Толстой

Слайд 64 Древняя Русь сформировала свои критерии добра и зла, эти добродетели совместились

Приведем в качестве примера описание рязанских князей, погибших в битве с монголами, приведенном в "Повести о разорении Рязани Батыем»:

"Были они родом христолюбивы, братолюбивы, лицом прекрасны, очами светлы, взором грозны, сверх меры храбры, сердцем легки, к боярам ласковы, к приезжим приветливы, к церквам прилежны, на пирование скоры, до государских потех охочи, ратному делу искусны, и перед братией своей и перед послами величавы. Мужественный ум имели, в правде-истине пребывали, чистоту душевную и телесную соблюдали… А с погаными половцами часто бились за святые церкви и православную веру. А отчину свою от врагов бозленостно оберегали."

Слайд 65 Традиционные установки русской культуры, которые начали формироваться в средневековье и получили

Среди них:

коллективизм;

бескорыстие, духовность, непрактичность;

экстремизм, гиперболизм;

фетишизация государственной власти, убеждение в зависимости всей жизни граждан от нее;

русский патриотизм.

К ним можно добавить:

святость, духовность, благочестие;

православность;

мессианство;

великодержавность, имперскость.

Слайд 66С точки зрения многих современных исследователей, русскому менталитету присущи:

стремление к коллективизму,

стремление к социальной справедливости и равенству, высшая ценность – равенство людей, а не индивидуальная свобода;

традиция подчинения человека государству, патернализм, надежда на государство;

склонность к аскетизму, ограничению материальных потребностей, православные христианские традиции;

противоречия между долгим терпением, послушанием и приступами бурного протеста, бунта…, противоречия между деспотизмом, власти и порядку и стихийностью, между трудолюбием и небрежностью, неорганизованностью в работе;

вера в великую миссию русского народа, поиск абсолютного добра, справедливости и смысла жизни, свободолюбие и правдолюбие;

борьба в русской душе восточного и западного начала;

иррациональность, эмоциональность, интуитивность, непредсказуемость поведения, непрактичность, направленность на будущее;

созерцательность, мечтательность, идеализм мышления, склонность к идеалистическим и тоталитарным учениям;

выносливость, мужество, стойкость, живучесть.

Слайд 674. XVII век: русская культура на пороге

Нового времени.

XVII в. -

Слайд 68 Характерные черты культуры:

- противостояние сторонников традиционной культуры и

- расширение кругозора людей, интерес к научному знанию, иностранной культуре, образованию;

- появление элементов светской культуры (частные школы, театр в Москве, библиотеки, публицистика и т.п.);

- начало обмирщения или секуляризации культуры (появление элементов светской культуры).

Слайд 69Образование

Увеличивается число грамотных людей.

Учебные пособия: книги религиозного содержания-

буквари - Василия Бурцева (1633), Симеона Полоцкого(1679), Кариона Истомина (1694).

1648 г.- грамматика Мелетия Смотрицкого, «Считание удобное» - таблица умножения, азбуковники - словари иностранных слов и т.п.

Учебные заведения: школы- боярина Ф.М. Ртищева, С. Полоцкого и др.

1687 г.- Славяно-греко-латинская академия в Москве.

Слайд 70Литература

Изменения в общественной жизни в этот период предопределили начало

Слайд 71Протопоп Аввакум «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

Бытовая повесть –«Повесть об

Сатирическая повесть: «Сказание о куре и лисице», «Сказание о попе Савве и великой его славе»», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ершовиче».

Поэзия – Сименон Полоцкий «Вертоград многоцветный», Сильвестр Медведев и Карион Истомин (в стиле барокко).

Европейская литература: рыцарский роман, бытовая и плутовская новелла и т.д. «Великое зерцало», «Повесть о Бове Королевиче», «Повесть о Еруслане Лазаревиче»

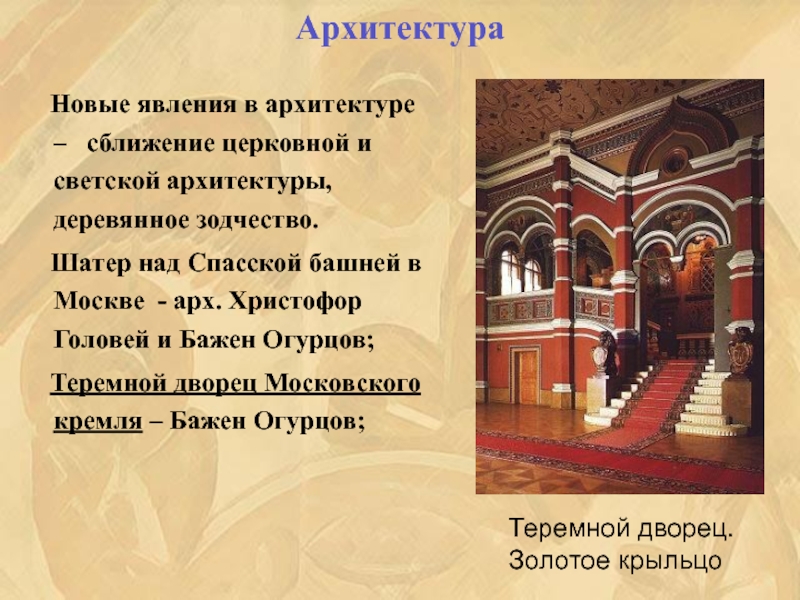

Слайд 72Архитектура

Новые явления в архитектуре – сближение церковной и

Шатер над Спасской башней в Москве - арх. Христофор Головей и Бажен Огурцов;

Теремной дворец Московского кремля – Бажен Огурцов;

Теремной дворец.

Золотое крыльцо

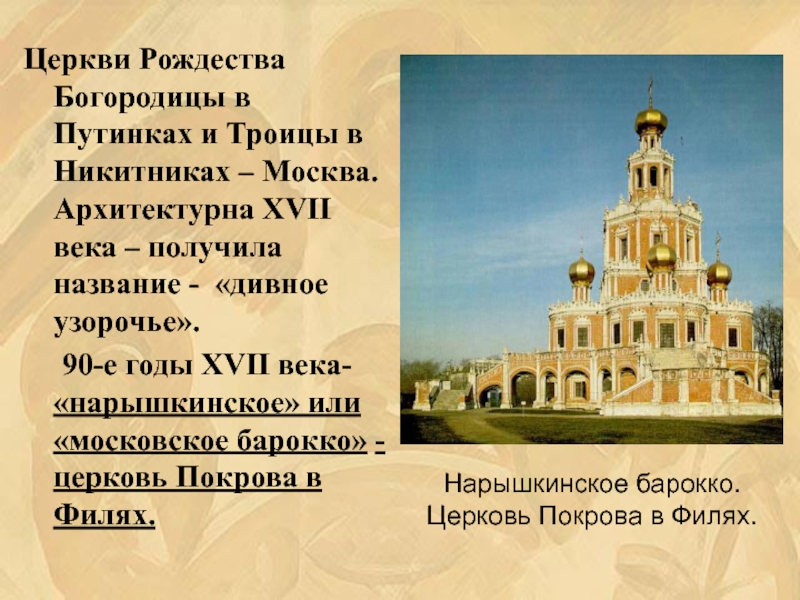

Слайд 74Церкви Рождества Богородицы в Путинках и Троицы в Никитниках – Москва.

90-е годы XVII века- «нарышкинское» или «московское барокко» - церковь Покрова в Филях.

Нарышкинское барокко.

Церковь Покрова в Филях.

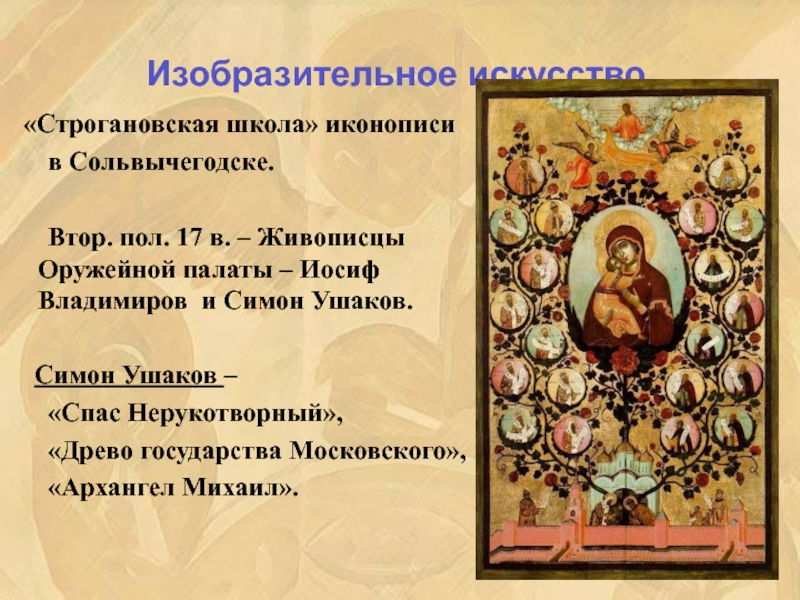

Слайд 76Изобразительное искусство.

«Строгановская школа» иконописи

в Сольвычегодске.

Втор. пол. 17 в.

Симон Ушаков –

«Спас Нерукотворный»,

«Древо государства Московского»,

«Архангел Михаил».

Слайд 77Новые тенденции в изобразительном искусстве наиболее отчетливо проявились в "парсуне" (искаженное

XVII в.).

В русском зодчестве XVII в. происходила борьба старых традиций и новых тенденций, вырабатывались новые художественные взгляды, генетически связанные с народным творчеством, в то же время творчески осваивалась стилистика западноевропейской архитектуры.

Слайд 78ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в XVII в. отчетливо проявились все основные тенденции в

социально-экономические процессы: развитие промышленности, начало формирования капитализма, закрепощение крестьян, превращение дворянства в служилое сословие и опору власти;

развитие просвещения, интерес к знаниям, грамоте и т.п.;

привлечение иностранцев на русскую службу;

усиление контактов с Западной Европой и распространение некоторых западноевропейских идей, появление сторонников преобразований;

критическое отношение к традиционной культуре, быту, мировоззрению;

появление элементов светской культуры.