- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Архитектура России 1850-1890-х годов XIX века презентация

Содержание

- 1. Архитектура России 1850-1890-х годов XIX века

- 2. Русско-византийский стиль Во время царствования Николая I

- 3. Формальная сущность русско-византийского стиля заключалась

- 4. Экле́ктика (эклектизм, историзм) в архитектуре — направление

- 5. Неоренессанс Дворец великого князя Владимира Александровича, архитектор Резанов

- 6. Дворец Белосельских-Белозерских, архитектор Штакеншнейдер необарокко

- 7. Неоготика Ласточкино гнездо 1911-1912, Л.В.Шервуд

- 8. Новопетергофский вокзал 1855-1857, Н.Л.Бенуа

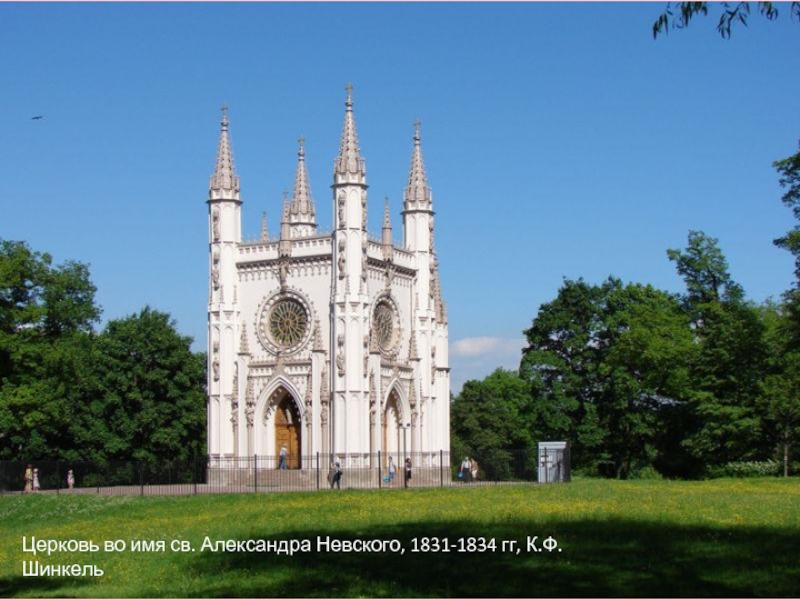

- 9. Церковь во имя св. Александра Невского, 1831-1834 гг, К.Ф.Шинкель

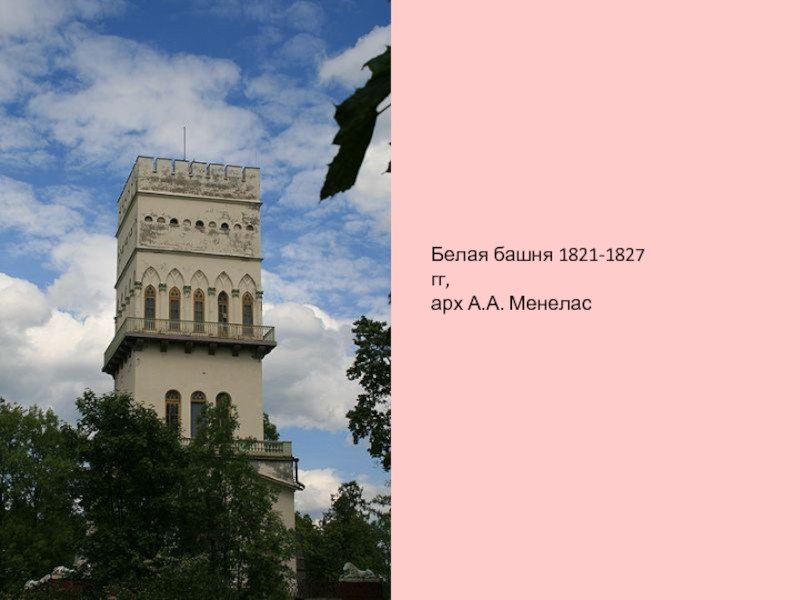

- 10. Белая башня 1821-1827 гг, арх А.А. Менелас

- 11. Дворец строился с 1830 по 1848 гг., как

- 12. Северный фосад дворца Воронцовых в Крыму

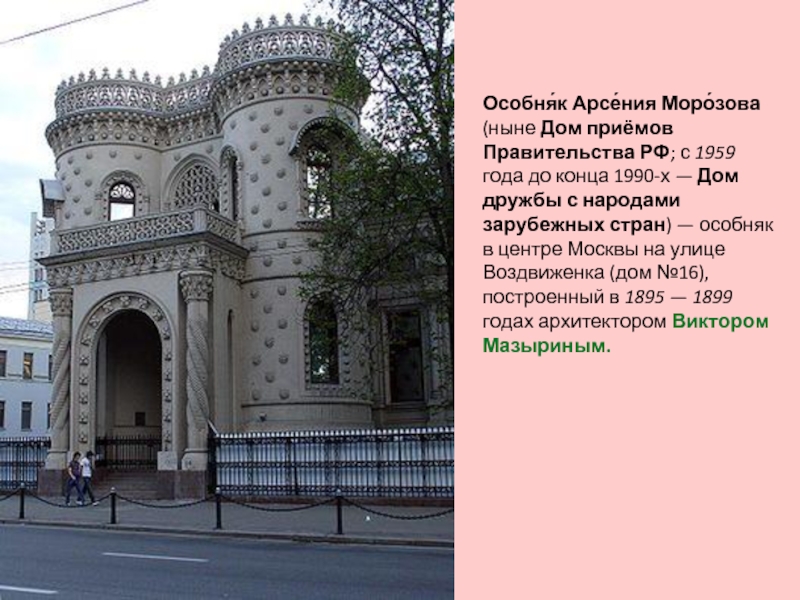

- 13. Особня́к Арсе́ния Моро́зова (ныне Дом приёмов Правительства

- 14. Русско-византийский стиль Во время царствования Николая I

- 15. Формальная сущность русско-византийского стиля заключалась в использовании

- 16. Архитектор К. А. Тон в своих проектах

- 17. Неорусский стиль Кафедра́льный Собо́рный храм Христа́ Спаси́теля

- 18. Памятник войне 1812 г Арх. Константин

- 19. Параметры Высота – 103м Площадь – 6805

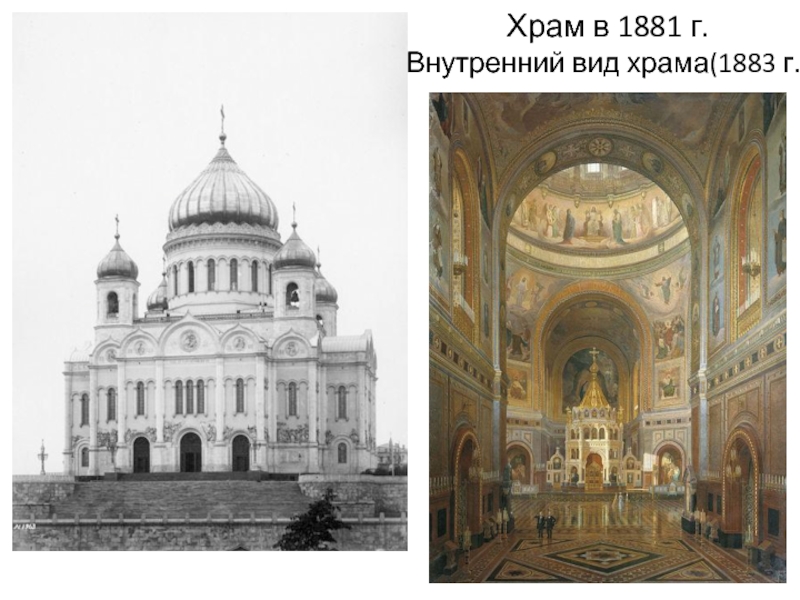

- 20. Храм в 1881 г. Внутренний вид храма(1883 г.)

- 21. Фрагменты первого Храма, сохранившиеся в Донском монастыре.

- 22. В светском зодчестве русско-византийский стиль проявился мало,

- 23. Большой Кремлевский дворец (1839- 1849 гг.)

- 24. Большой Кремлевский дворец

- 26. Георгиевский зал.

- 27. Андреевский парадный зал один из парадных (тронный)

- 28. Андреевский парадный зал

- 30. Здание возведено в 1843—1851 годах по проекту

- 31. Следуя художественным вкусам 1840-1850-х годов, К. А. Тон

- 33. Стилизаторство.Ретроспективизм.Эклектика готический ансамбль усадьбы Марфино, арх. М.Д.

- 34. Псевдорусский стиль Эскиз павильона Русского отдела на

- 35. Неорусский стиль Важные идеи того времени –

- 36. Новые типы зданий Доходные дома Банки Конторские постройки Пассажи (универсальные магазины)

- 37. Доходные дома Пик строительства – вторая половина

- 38. Дом Басина в Петербурге. 1879 В.О.Шервуд. Исторический музей.1881

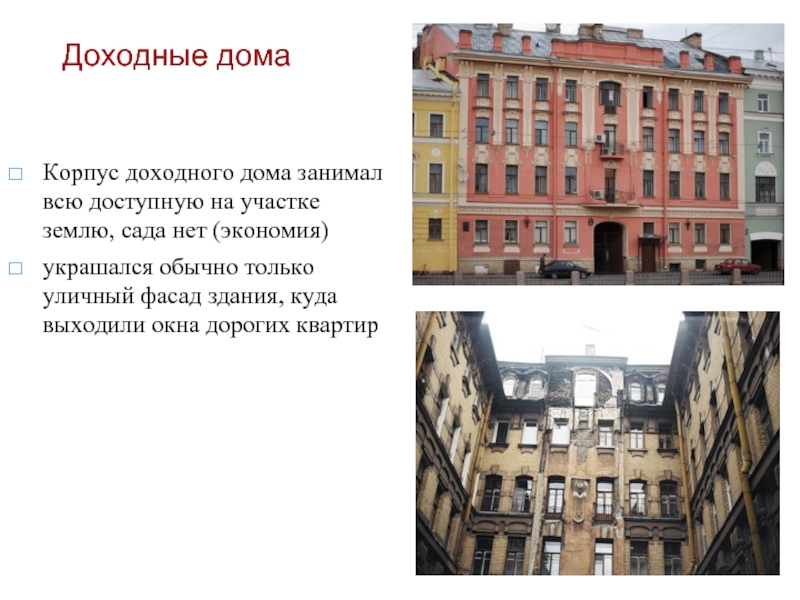

- 39. Доходные дома Корпус доходного дома занимал всю

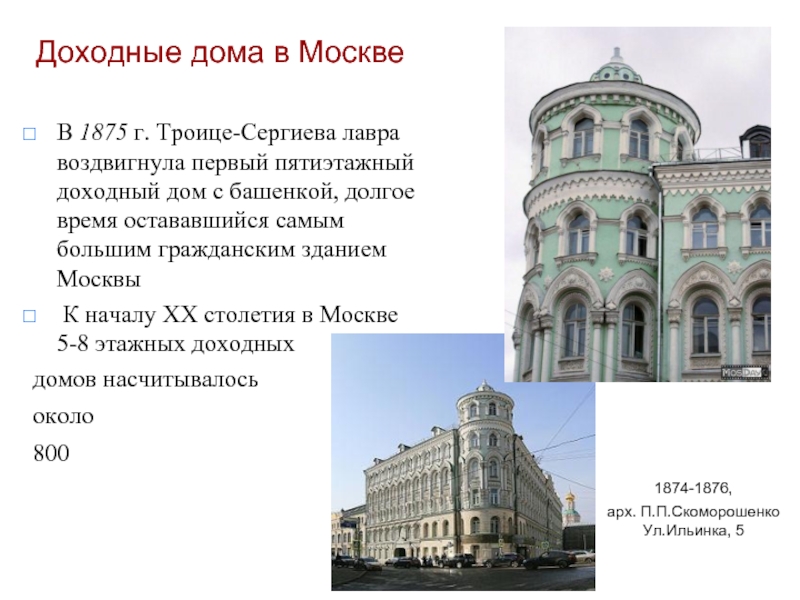

- 40. Доходные дома в Москве В 1875 г.

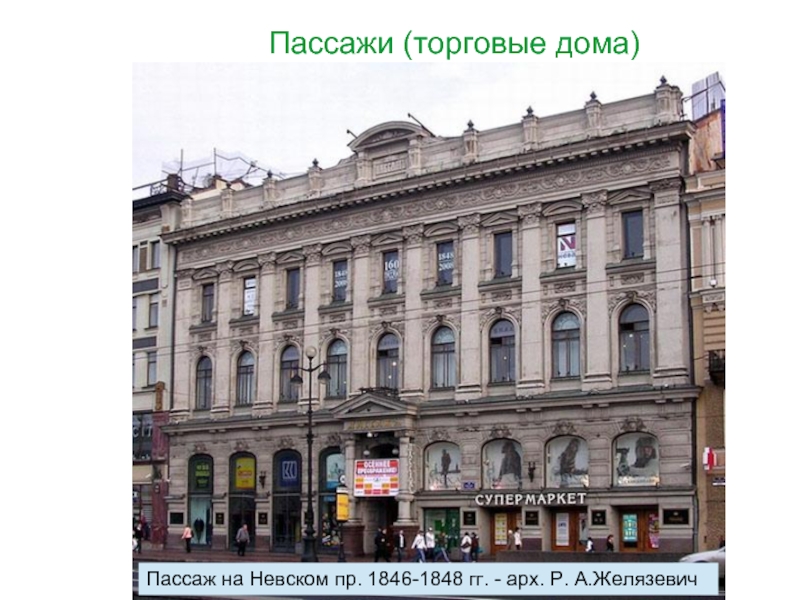

- 41. Пассажи (торговые дома) Пассаж на Невском пр. 1846-1848 гг. - арх. Р. А.Желязевич

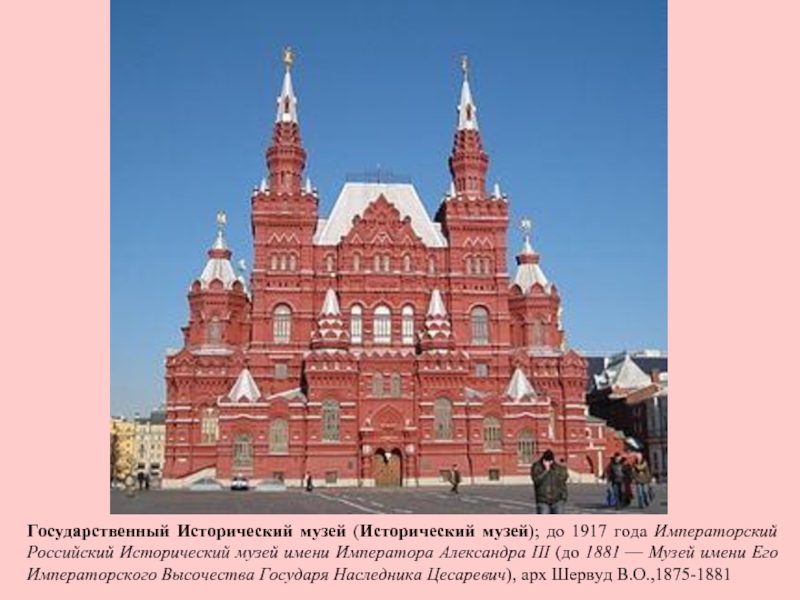

- 42. Государственный Исторический музей (Исторический музей); до 1917

- 43. Исторический музей проект архитектора В. О. Шервуда и инженера

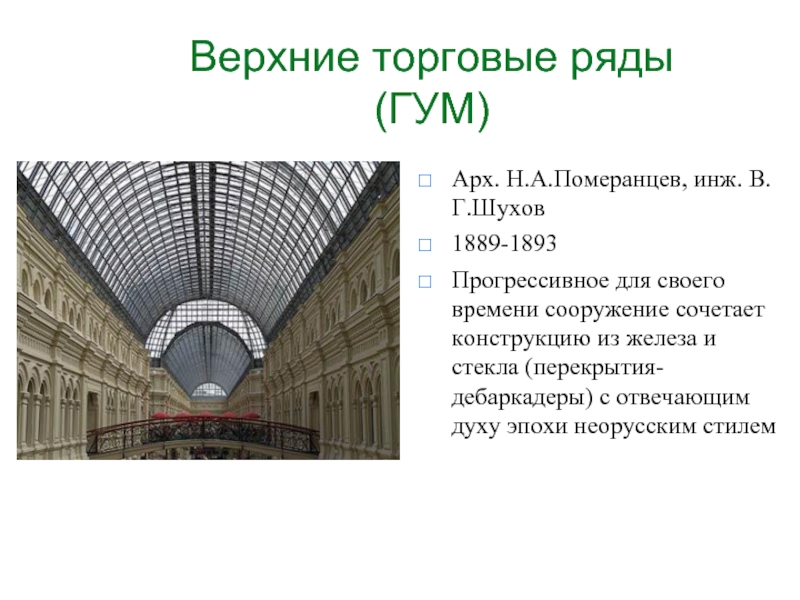

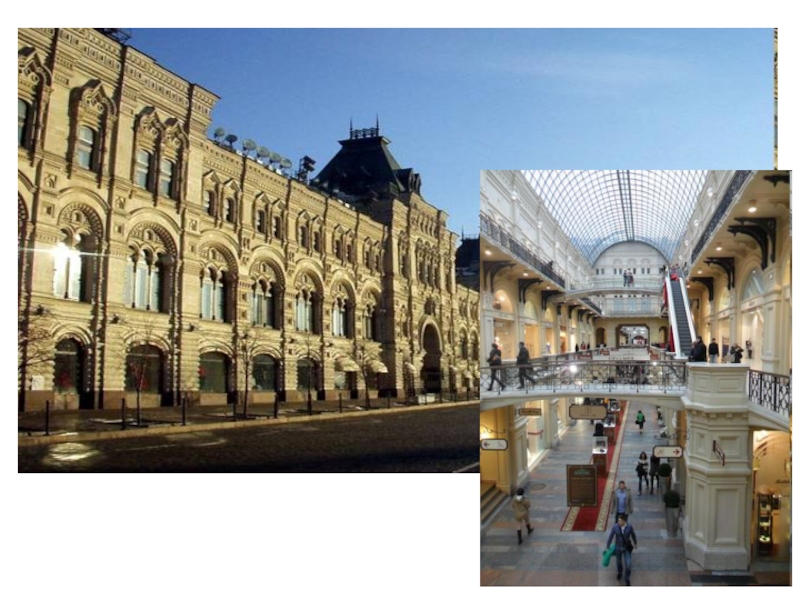

- 44. Верхние торговые ряды (ГУМ) Арх. Н.А.Померанцев, инж.

- 46. Верхние торговые ряды две башни, повторяющие завершение

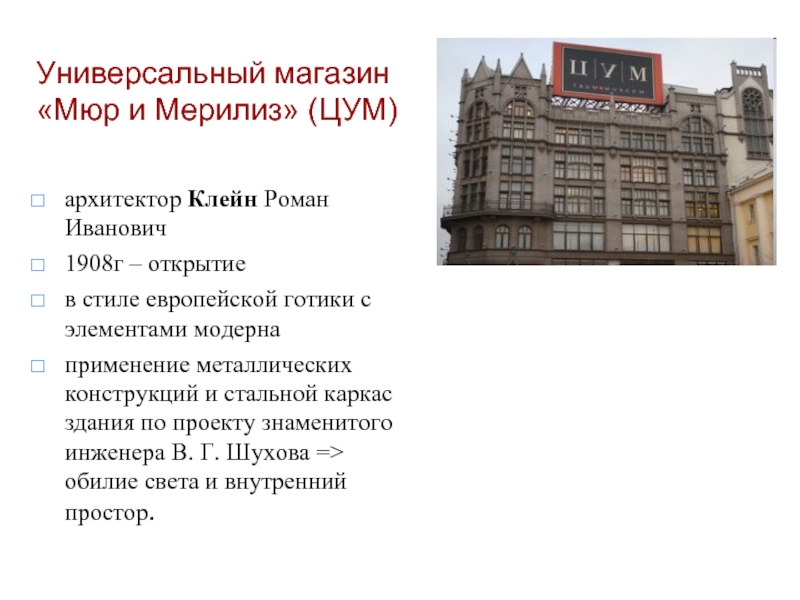

- 48. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ) архитектор

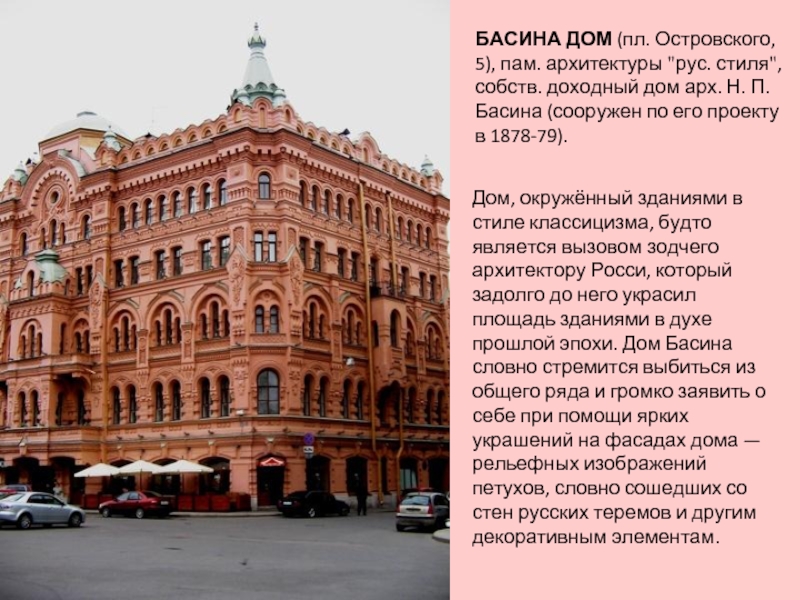

- 49. БАСИНА ДОМ (пл. Островского, 5), пам. архитектуры

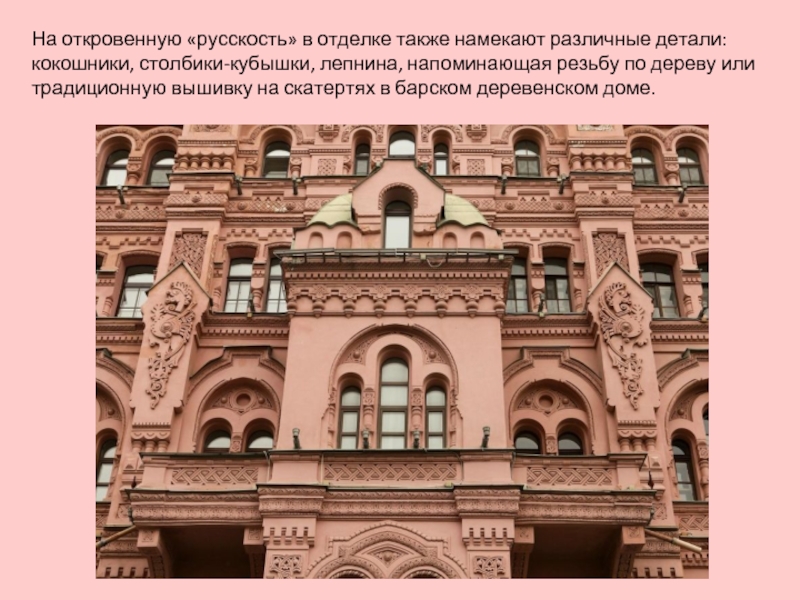

- 50. На откровенную «русскость» в отделке также намекают

- 51. По случаю возникновения в городе этого дома

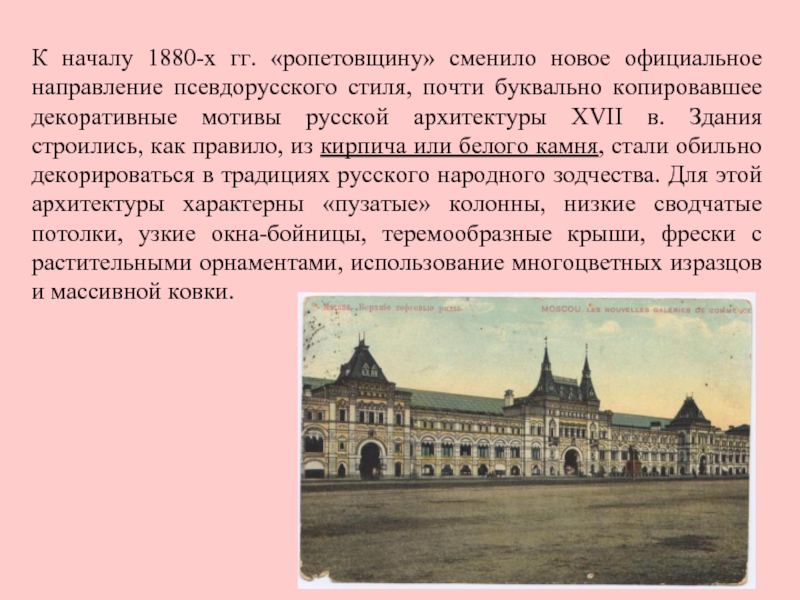

- 52. К началу 1880-х гг. «ропетовщину» сменило новое

- 54. Д.Н.Чичагов. Городская дума (Москва). 1892

- 55. Н.И.Поздеев.Дом Игумнова.1893

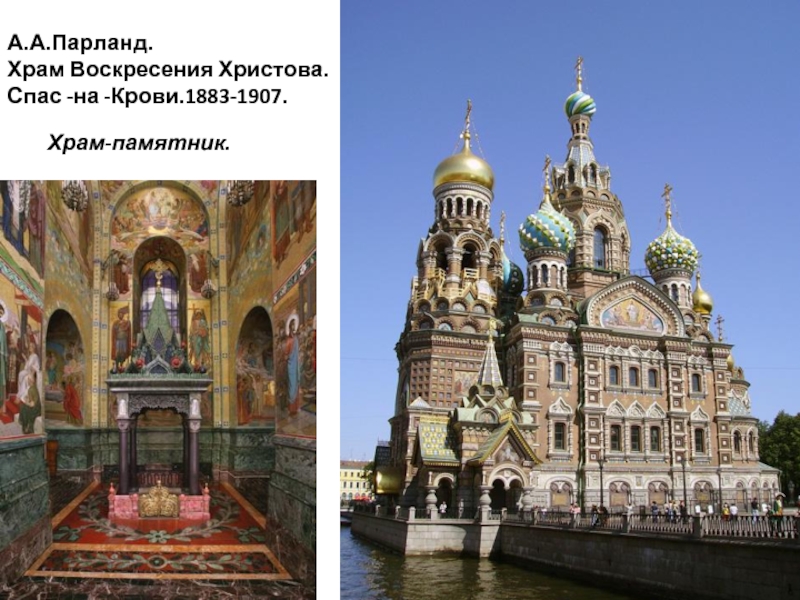

- 56. А.А.Парланд. Храм Воскресения Христова. Спас -на -Крови.1883-1907. Храм-памятник.

- 57. Сообор сооружён в память того, что на

- 58. Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа

- 59. фигурные наличники кокошники пояски

- 60. Внутри храм представляет собой настоящий музей мозаики,

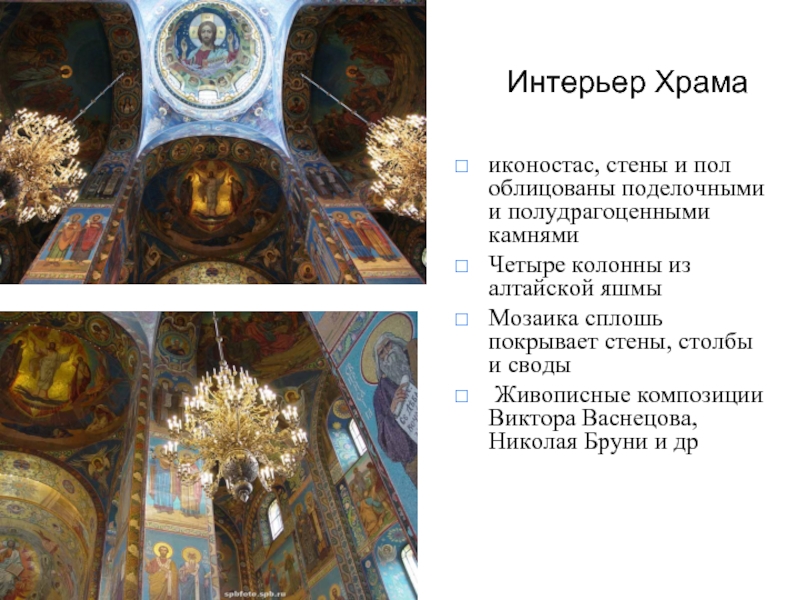

- 61. Интерьер Храма иконостас, стены и пол облицованы

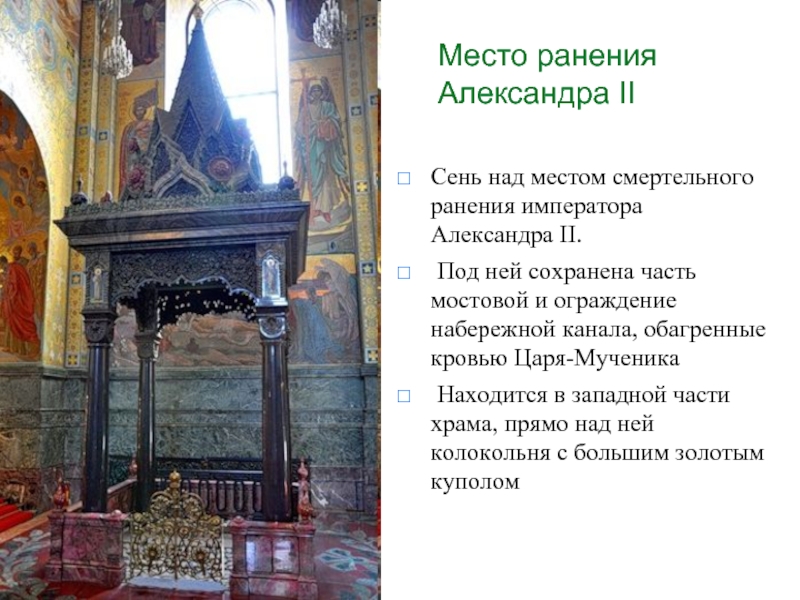

- 62. Место ранения Александра II Сень над местом

- 63. Скульптура второй половины XIX века переживает кризис

- 64. М.М.Антокольский Мефистофель.1883 Нестор-летописец.1890

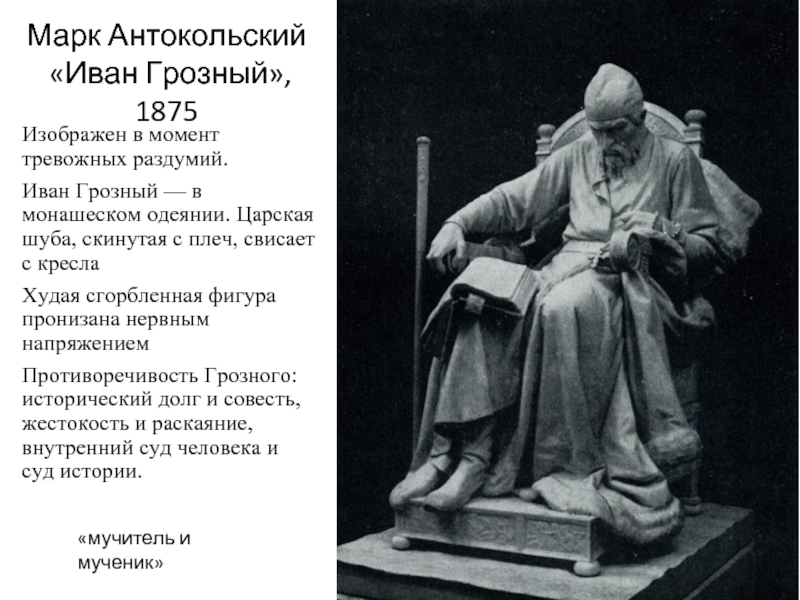

- 65. Марк Антокольский «Иван Грозный», 1875 «мучитель

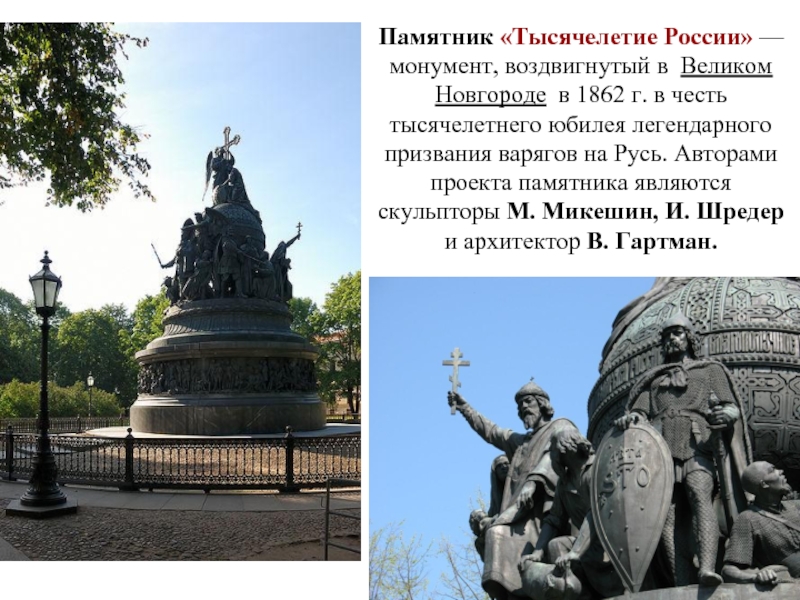

- 66. Памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Великом

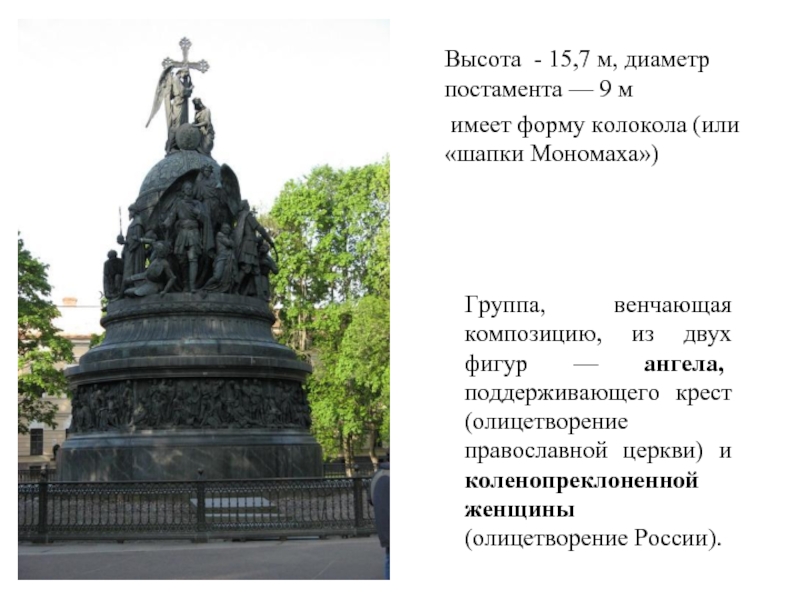

- 67. Высота - 15,7 м, диаметр постамента —

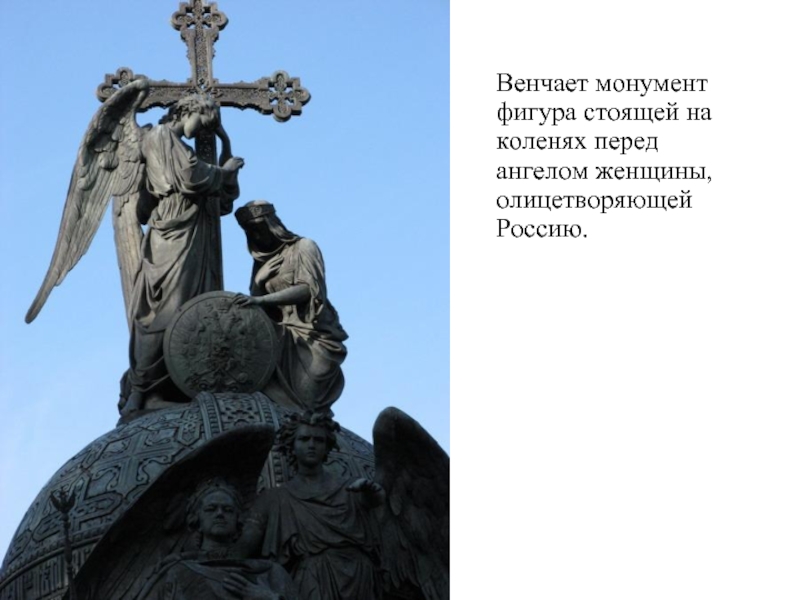

- 68. Венчает монумент фигура стоящей на коленях перед ангелом женщины, олицетворяющей Россию.

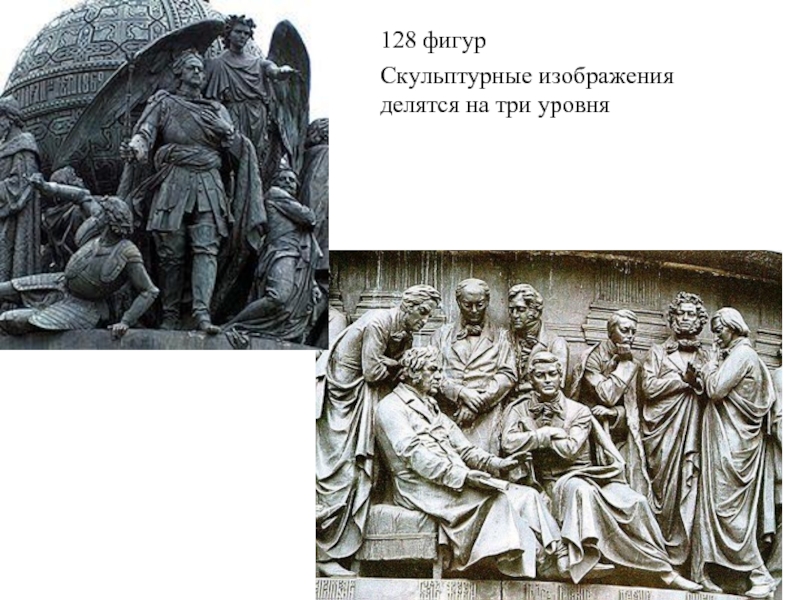

- 69. 128 фигур Скульптурные изображения делятся на три уровня

- 70. Среднюю часть памятника занимают 17 фигур (т.

- 71. В нижней части монумента расположен фриз, на

- 72. Памятник Екатерине II — памятник на площади

- 74. А.М.Опекушин. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. 6 июня

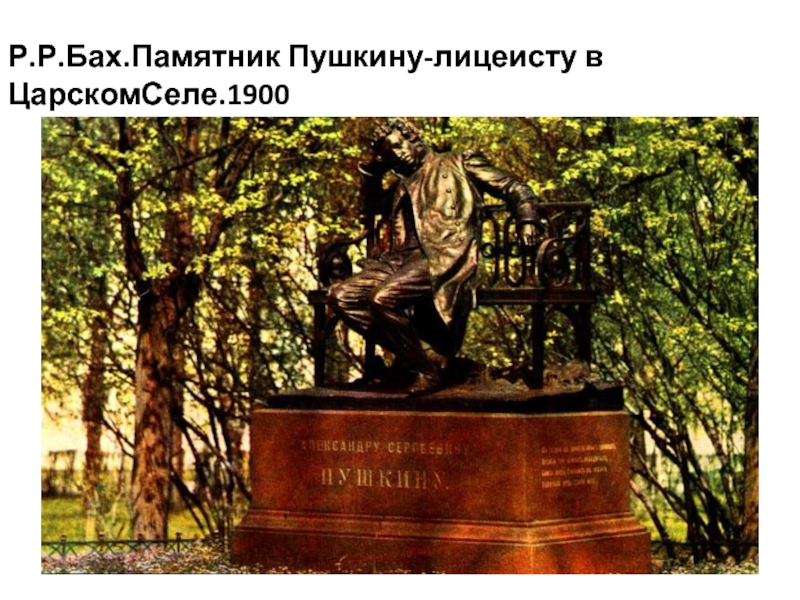

- 76. Р.Р.Бах.Памятник Пушкину-лицеисту в ЦарскомСеле.1900

- 77. Скульптурное оформление Нарвских ворот создано Клодтом совместно

- 78. В 1841 году после очередной реконструкции моста

- 79. В итоге все четыре бронзовые скульптурные

- 80. Памятник И. А. Крылову (бронза, гранит, 1848—1855)

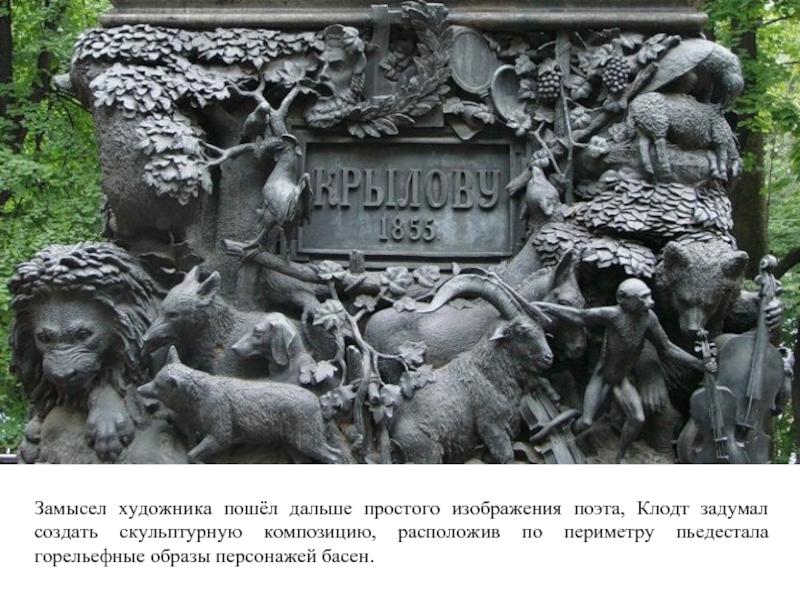

- 81. Замысел художника пошёл дальше простого изображения поэта,

- 82. В.А.Беклемишев. Деревенская любовь М.А.Чижов. Крестьянин в беде.

Слайд 2Русско-византийский стиль

Во время царствования Николая I в архитектурных кругах появилось сомнение

Зачатки этого направления в архитектуре появились в двух произведениях архитектора-классициста В. П. Стасова: в церкви Александра Невского в русской колонии в Потсдаме (близ Берлина) и в Десятинной церкви в Киеве.

Слайд 3 Формальная сущность русско-византийского стиля заключалась в использовании архитектурных образов

Обычно это были крестообразные в плане церкви с большим центральным куполом на четырех внутренних опорах и колокольнями с малыми куполами на углах здания. Этот прием позволял удовлетворять требованию Синода об обязательности пятиглавия.

К.А. Тон, обосновывая свои проекты, писал, что "стиль Византийский, сроднившийся с давних времен с элементами нашей народности, образовал церковную нашу архитектуру".

Слайд 4Экле́ктика (эклектизм, историзм) в архитектуре — направление в архитектуре, доминировавшее в

Использование элементов архитектурных стилей (неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика, неомавританский стиль, неовизантийский стиль, псевдорусский стиль, индо-сарацинский стиль) называют эклектикой в советской и российской практике.

Формы и стили здания в эклектике привязаны к его функции. Так, в российской практике, русский стиль К. А. Тона стал официальным стилем храмостроительства, но практически не применялся в частных постройках. Эклектика «многостильна» в том смысле, что постройки одного периода базируются на разных стилевых школах в зависимости от назначения зданий (храмы, общественные здания, фабрики, частные дома) и от средств заказчика (сосуществуют богатый декор, заполняющий все поверхности постройки, и экономная «краснокирпичная» архитектура). В этом принципиальное отличие эклектики от ампира, диктовавшего единый стиль для построек любого типа.

Слайд 11Дворец строился с 1830 по 1848 гг., как летняя резиденция видного государственного

Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдварда Блора

Неомавританский стиль

Слайд 13Особня́к Арсе́ния Моро́зова (ныне Дом приёмов Правительства РФ; с 1959 года

Слайд 14Русско-византийский стиль

Во время царствования Николая I (30-50 гг) в архитектурных кругах

Возникшее в это время идеологическое течение - так называемое славянофильство, объявившее Древнюю Русь истинной носительницей национальной самобытности и наследницей Византии, поддержало теорию "официальной народности" и насаждавшийся сверху, в противовес классицизму, русско-византийский стиль, идеологом которого стал архитектор К. А. Тон.

Зачатки этого направления в архитектуре появились в двух произведениях архитектора-классициста В. П. Стасова: в церкви Александра Невского в русской колонии в Потсдаме (близ Берлина) и в Десятинной церкви в Киеве.

Слайд 15Формальная сущность русско-византийского стиля заключалась в использовании архитектурных образов и форм

Обычно это были крестообразные в плане церкви с большим центральным куполом на четырех внутренних опорах и колокольнями с малыми куполами на углах здания.

Этот прием позволял удовлетворять требованию Синода об обязательности пятиглавия.

К.А. Тон, обосновывая свои проекты, писал, что "стиль Византийский, сроднившийся с давних времен с элементами нашей народности, образовал церковную нашу архитектуру".

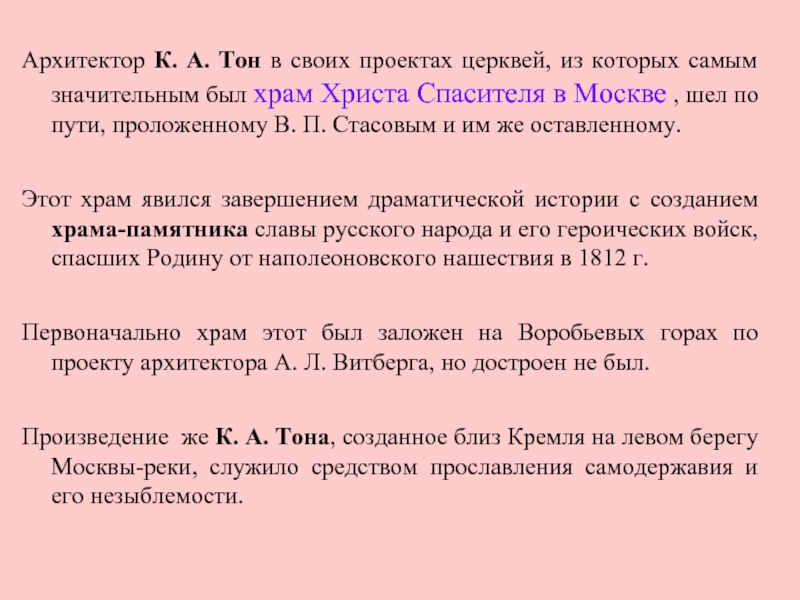

Слайд 16Архитектор К. А. Тон в своих проектах церквей, из которых самым

Этот храм явился завершением драматической истории с созданием храма-памятника славы русского народа и его героических войск, спасших Родину от наполеоновского нашествия в 1812 г.

Первоначально храм этот был заложен на Воробьевых горах по проекту архитектора А. Л. Витберга, но достроен не был.

Произведение же К. А. Тона, созданное близ Кремля на левом берегу Москвы-реки, служило средством прославления самодержавия и его незыблемости.

Слайд 17Неорусский стиль

Кафедра́льный Собо́рный храм Христа́ Спаси́теля (собор Рождества Христова) в Москве,

5 декабря 1931 года здание храма было разрушено. Заново отстроено на прежнем месте в 1994-1997 гг.

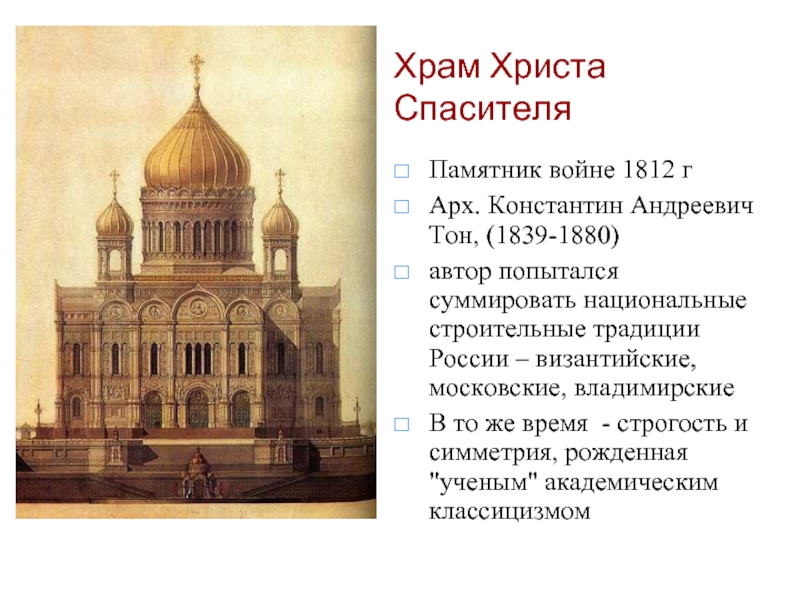

Слайд 18Памятник войне 1812 г

Арх. Константин Андреевич Тон, (1839-1880)

автор попытался суммировать

В то же время - строгость и симметрия, рожденная "ученым" академическим классицизмом

Храм Христа Спасителя

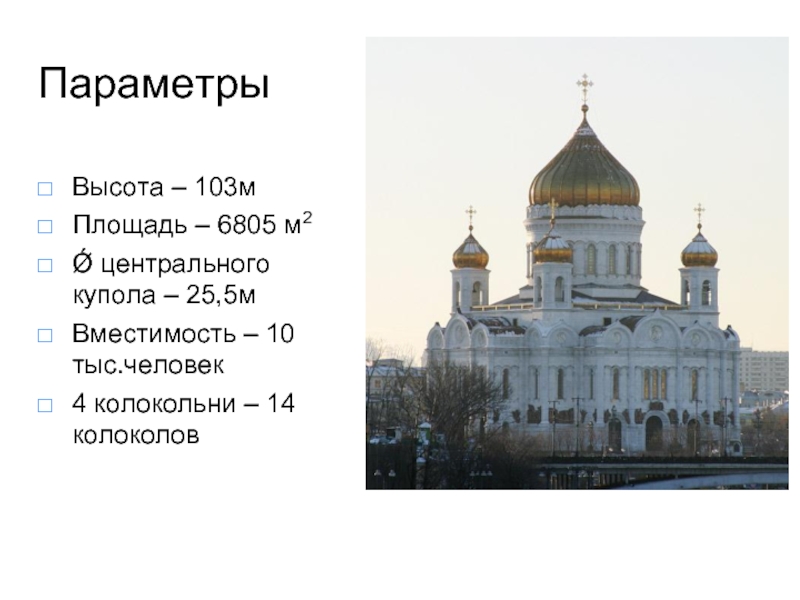

Слайд 19Параметры

Высота – 103м

Площадь – 6805 м2

Ǿ центрального купола – 25,5м

Вместимость –

4 колокольни – 14 колоколов

Корина Илона Викторовна

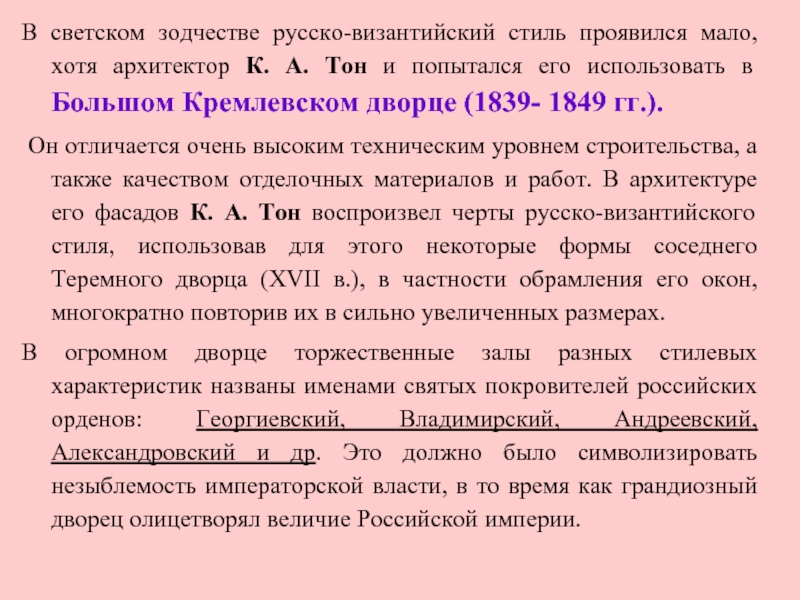

Слайд 22В светском зодчестве русско-византийский стиль проявился мало, хотя архитектор К. А.

Он отличается очень высоким техническим уровнем строительства, а также качеством отделочных материалов и работ. В архитектуре его фасадов К. А. Тон воспроизвел черты русско-византийского стиля, использовав для этого некоторые формы соседнего Теремного дворца (XVII в.), в частности обрамления его окон, многократно повторив их в сильно увеличенных размерах.

В огромном дворце торжественные залы разных стилевых характеристик названы именами святых покровителей российских орденов: Георгиевский, Владимирский, Андреевский, Александровский и др. Это должно было символизировать незыблемость императорской власти, в то время как грандиозный дворец олицетворял величие Российской империи.

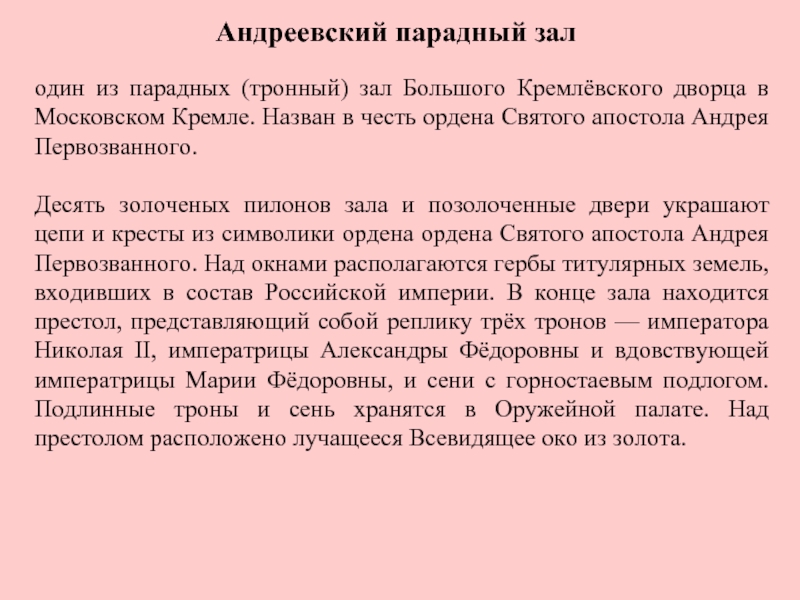

Слайд 27Андреевский парадный зал

один из парадных (тронный) зал Большого Кремлёвского дворца в

Десять золоченых пилонов зала и позолоченные двери украшают цепи и кресты из символики ордена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Над окнами располагаются гербы титулярных земель, входивших в состав Российской империи. В конце зала находится престол, представляющий собой реплику трёх тронов — императора Николая II, императрицы Александры Фёдоровны и вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, и сени с горностаевым подлогом. Подлинные троны и сень хранятся в Оружейной палате. Над престолом расположено лучащееся Всевидящее око из золота.

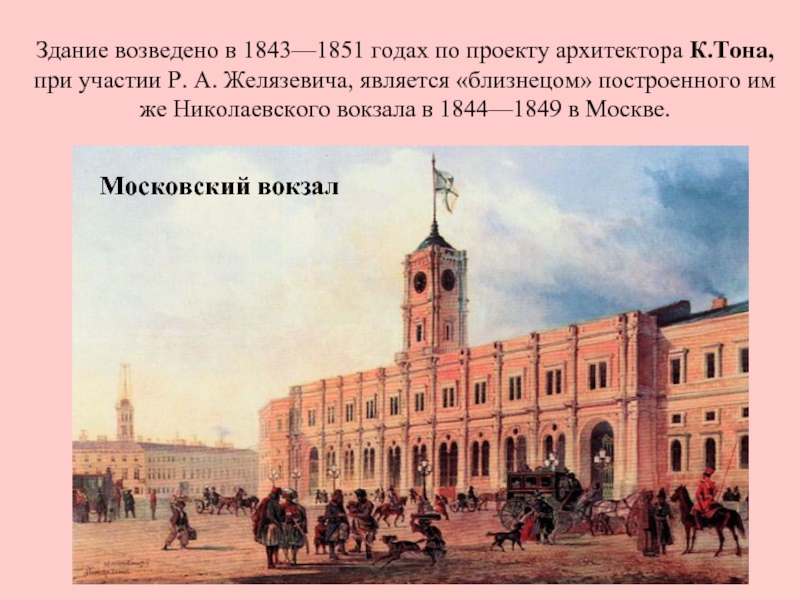

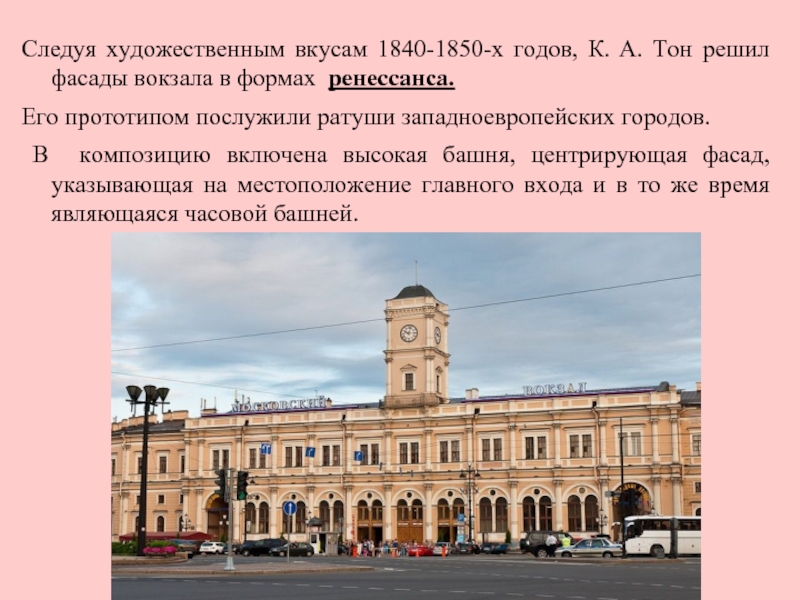

Слайд 30Здание возведено в 1843—1851 годах по проекту архитектора К.Тона, при участии

Московский вокзал

Слайд 31Следуя художественным вкусам 1840-1850-х годов, К. А. Тон решил фасады вокзала в

Его прототипом послужили ратуши западноевропейских городов.

В композицию включена высокая башня, центрирующая фасад, указывающая на местоположение главного входа и в то же время являющаяся часовой башней.

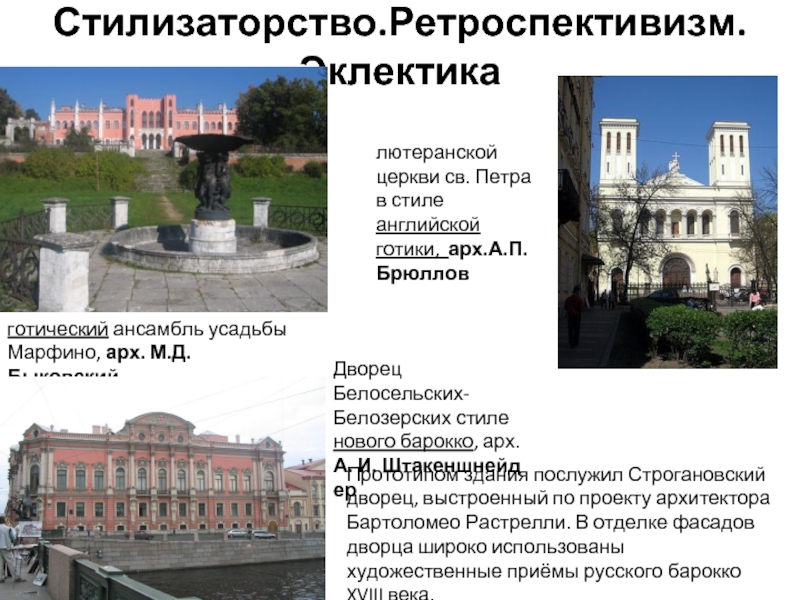

Слайд 33Стилизаторство.Ретроспективизм.Эклектика

готический ансамбль усадьбы Марфино, арх. М.Д. Быковский

лютеранской церкви св. Петра в

Дворец Белосельских-Белозерских стиле нового барокко, арх. А. И. Штакеншнейдер

Прототипом здания послужил Строгановский дворец, выстроенный по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В отделке фасадов дворца широко использованы художественные приёмы русского барокко XVIII века.

Слайд 34Псевдорусский стиль

Эскиз павильона Русского отдела на Всемирной выставке в Париже.1878

Погодинская изба.1856

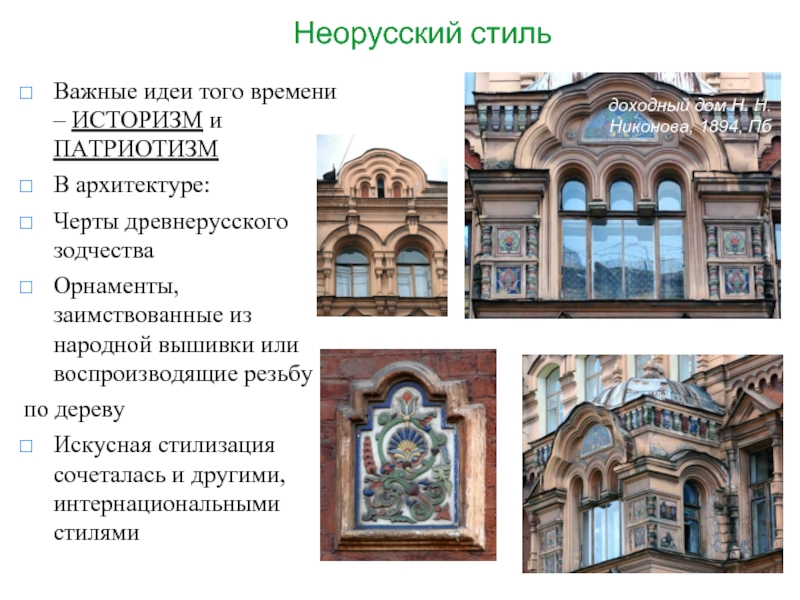

Слайд 35Неорусский стиль

Важные идеи того времени – ИСТОРИЗМ и ПАТРИОТИЗМ

В архитектуре:

Черты древнерусского

Орнаменты, заимствованные из народной вышивки или воспроизводящие резьбу

по дереву

Искусная стилизация сочеталась и другими, интернациональными стилями

доходный дом Н. Н. Никонова, 1894, Пб

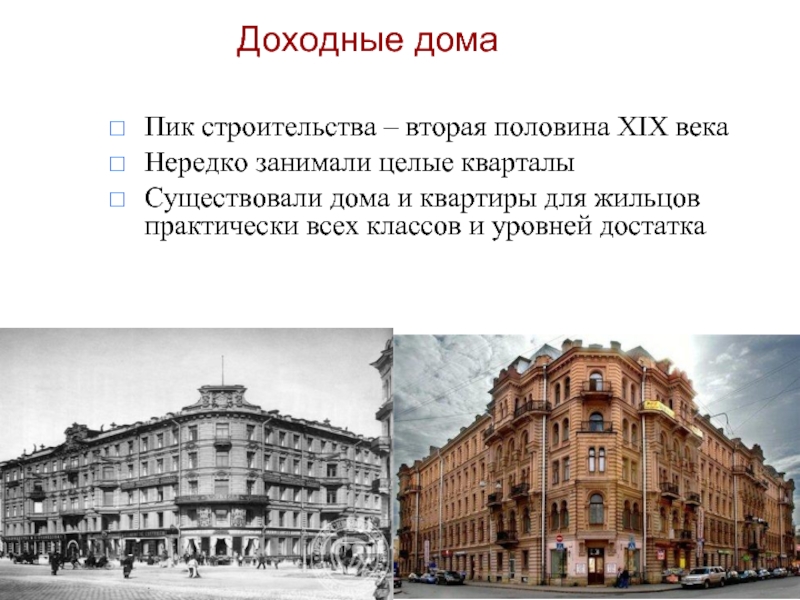

Слайд 37Доходные дома

Пик строительства – вторая половина XIX века

Нередко занимали целые кварталы

Существовали дома и квартиры для жильцов практически всех классов и уровней достатка

Слайд 39Доходные дома

Корпус доходного дома занимал всю доступную на участке землю, сада

украшался обычно только уличный фасад здания, куда выходили окна дорогих квартир

Доходный дом Н. Б. Юсупова 1886 г. - арх. Х. И. Грейфан

Слайд 40Доходные дома в Москве

В 1875 г. Троице-Сергиева лавра воздвигнула первый пятиэтажный

К началу XX столетия в Москве 5-8 этажных доходных

домов насчитывалось

около

800

1874-1876,

арх. П.П.Скоморошенко

Ул.Ильинка, 5

Слайд 42Государственный Исторический музей (Исторический музей); до 1917 года Императорский Российский Исторический

Слайд 43Исторический музей

проект архитектора В. О. Шервуда и инженера А. А. Семёнова

1875— 1881

заимствовал отдельные

краснокирпичный «древнерусский» декор

шатровые башни

Исторический музей

Слайд 44Верхние торговые ряды (ГУМ)

Арх. Н.А.Померанцев, инж. В.Г.Шухов

1889-1893

Прогрессивное для своего времени

Корина Илона Викторовна

Слайд 46Верхние торговые ряды

две башни, повторяющие завершение здания Исторического музея

Занимающие целый квартал

проходам соответствуют 3 углублённых подъезда

Внешний и внутренний декор воспроизводит детали архитектуры XVII в.

Слайд 48Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ)

архитектор Клейн Роман Иванович

1908г – открытие

в

применение металлических конструкций и стальной каркас здания по проекту знаменитого инженера В. Г. Шухова => обилие света и внутренний простор.

Слайд 49БАСИНА ДОМ (пл. Островского, 5), пам. архитектуры "рус. стиля", собств. доходный

Дом, окружённый зданиями в стиле классицизма, будто является вызовом зодчего архитектору Росси, который задолго до него украсил площадь зданиями в духе прошлой эпохи. Дом Басина словно стремится выбиться из общего ряда и громко заявить о себе при помощи ярких украшений на фасадах дома — рельефных изображений петухов, словно сошедших со стен русских теремов и другим декоративным элементам.

Слайд 50На откровенную «русскость» в отделке также намекают различные детали: кокошники, столбики-кубышки,

Слайд 51По случаю возникновения в городе этого дома сложилась интересная петербургская легенда,

Когда в 1879 году дом был построен, в него заселились зажиточные купцы и люди с прочным финансовым положением. После революции в доме неоднократно сменялись жильцы, впрочем, как и история за его окнами. Сейчас здесь живут представители интеллигенции: работники театра, режиссёры и артисты.

Слайд 52К началу 1880-х гг. «ропетовщину» сменило новое официальное направление псевдорусского стиля,

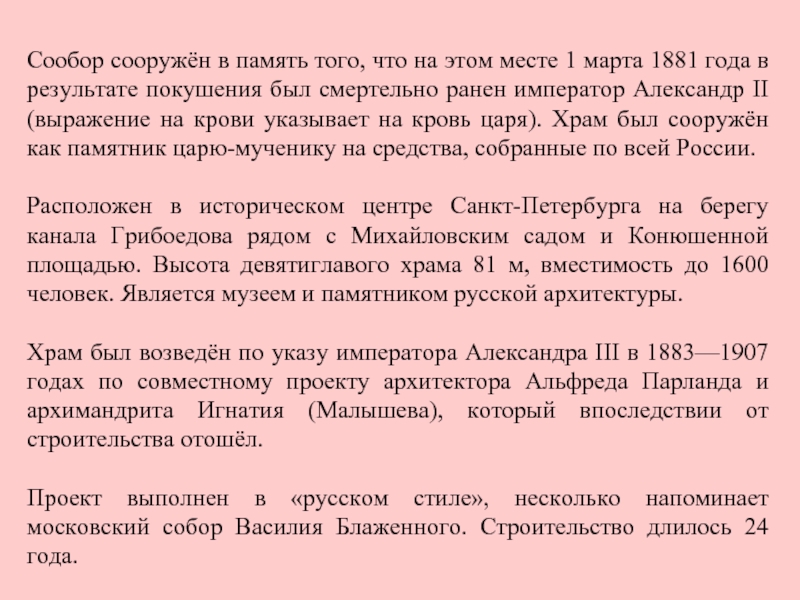

Слайд 57Сообор сооружён в память того, что на этом месте 1 марта

Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью. Высота девятиглавого храма 81 м, вместимость до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры.

Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), который впоследствии от строительства отошёл.

Проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство длилось 24 года.

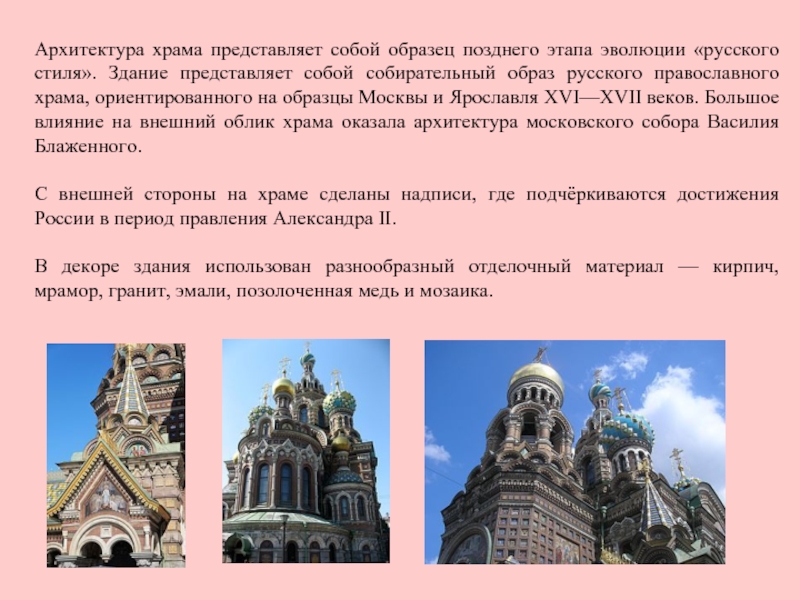

Слайд 58Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции «русского стиля». Здание

С внешней стороны на храме сделаны надписи, где подчёркиваются достижения России в период правления Александра II.

В декоре здания использован разнообразный отделочный материал — кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика.

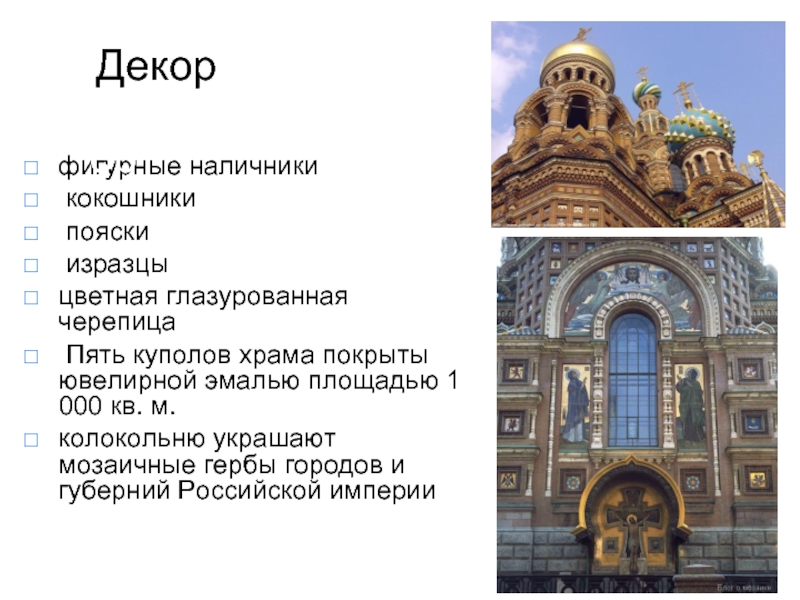

Слайд 59фигурные наличники

кокошники

пояски

изразцы

цветная глазурованная черепица

Пять куполов храма

колокольню украшают мозаичные гербы городов и губерний Российской империи

Корина Илона Викторовна

ор

Декор

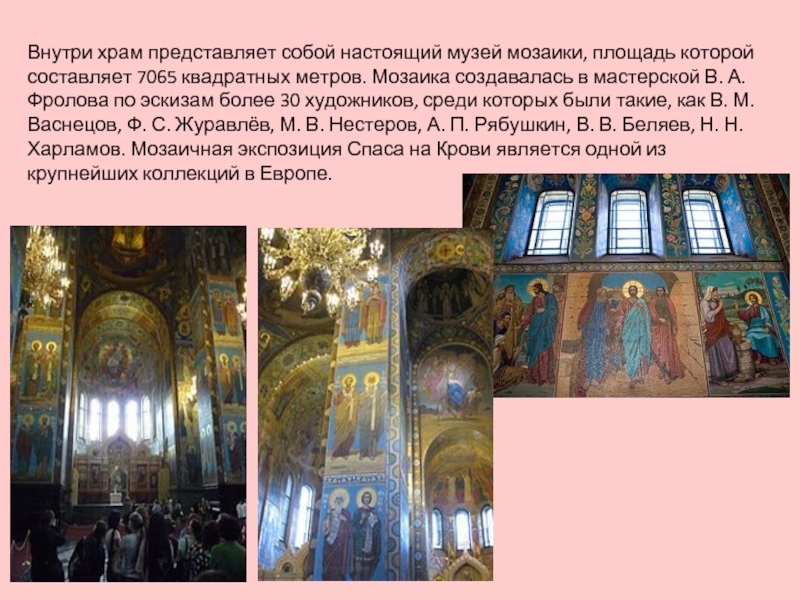

Слайд 60Внутри храм представляет собой настоящий музей мозаики, площадь которой составляет 7065

Слайд 61Интерьер Храма

иконостас, стены и пол облицованы поделочными и полудрагоценными камнями

Четыре колонны

Мозаика сплошь покрывает стены, столбы и своды

Живописные композиции Виктора Васнецова, Николая Бруни и др

Слайд 62Место ранения Александра II

Сень над местом смертельного ранения императора Александра II.

Находится в западной части храма, прямо над ней колокольня с большим золотым куполом

Слайд 63Скульптура второй половины XIX века переживает кризис

Характерно:

1. Сюжетность

2. Историческая и бытовая

3. Большое количество деталей, подробностей

4.Станковая жанровая скульптура, обратившаяся к крестьянской теме

Слайд 65Марк Антокольский

«Иван Грозный», 1875

«мучитель и мученик»

Изображен в момент тревожных раздумий.

Иван

Худая сгорбленная фигура пронизана нервным напряжением

Противоречивость Грозного: исторический долг и совесть, жестокость и раскаяние, внутренний суд человека и суд истории.

Слайд 66Памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 г.

Слайд 67Высота - 15,7 м, диаметр постамента — 9 м

имеет форму

Группа, венчающая композицию, из двух фигур — ангела, поддерживающего крест (олицетворение православной церкви) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России).

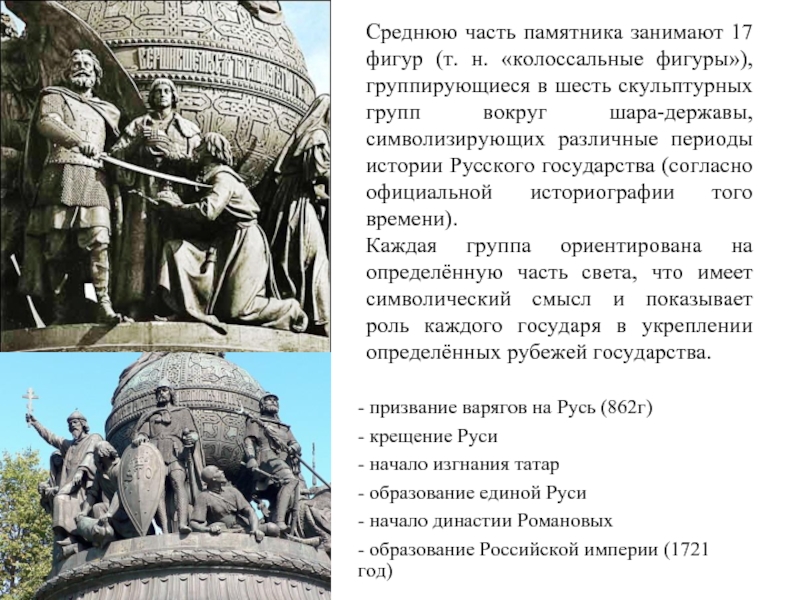

Слайд 70Среднюю часть памятника занимают 17 фигур (т. н. «колоссальные фигуры»), группирующиеся

Каждая группа ориентирована на определённую часть света, что имеет символический смысл и показывает роль каждого государя в укреплении определённых рубежей государства.

- призвание варягов на Русь (862г)

- крещение Руси

- начало изгнания татар

- образование единой Руси

- начало династии Романовых

- образование Российской империи (1721 год)

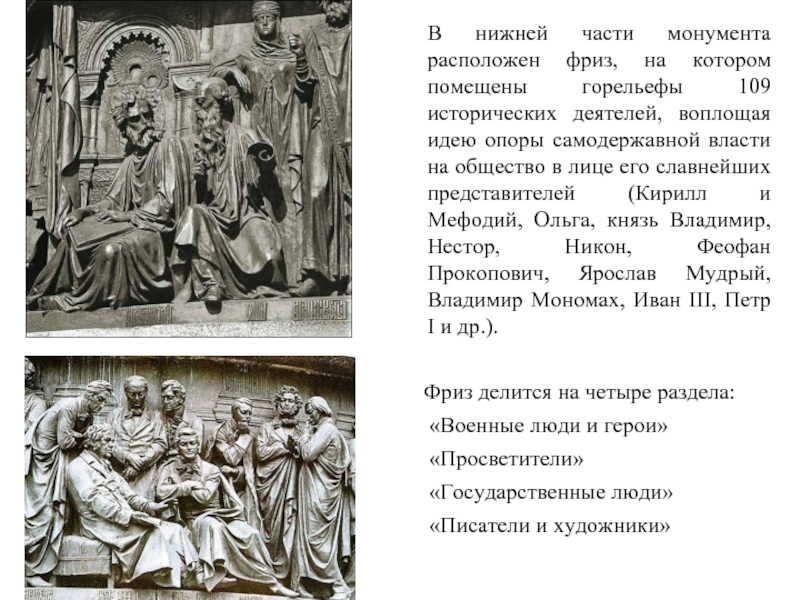

Слайд 71В нижней части монумента расположен фриз, на котором помещены горельефы 109

Фриз делится на четыре раздела:

«Военные люди и герои»

«Просветители»

«Государственные люди»

«Писатели и художники»

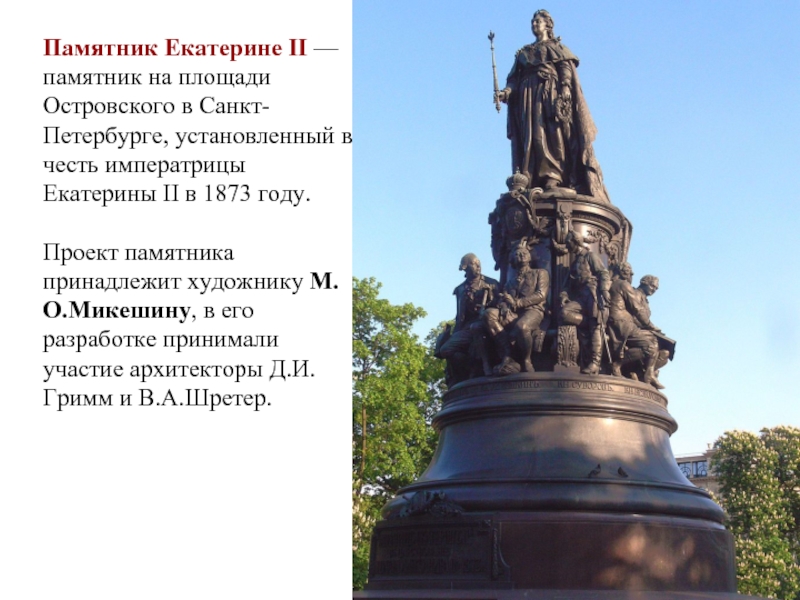

Слайд 72Памятник Екатерине II — памятник на площади Островского в Санкт-Петербурге, установленный

Проект памятника принадлежит художнику М.О.Микешину, в его разработке принимали участие архитекторы Д.И.Гримм и В.А.Шретер.

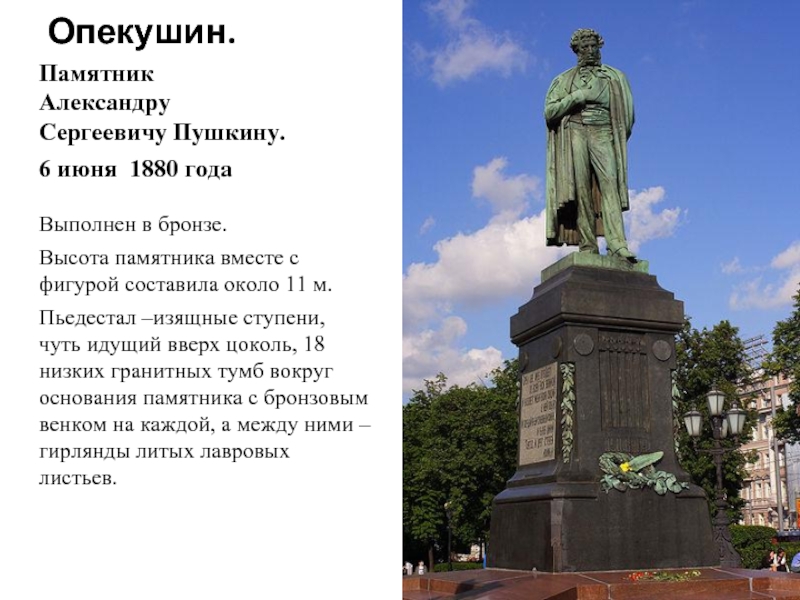

Слайд 74А.М.Опекушин.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

6 июня 1880 года

Выполнен в бронзе.

Высота памятника вместе

Пьедестал –изящные ступени, чуть идущий вверх цоколь, 18 низких гранитных тумб вокруг основания памятника с бронзовым венком на каждой, а между ними – гирлянды литых лавровых листьев.

Слайд 77Скульптурное оформление Нарвских ворот создано Клодтом совместно с такими опытными скульпторами

После выполнения этой работы автор получил всемирную известность и покровительство Николая I. Известна легенда о том, что Николай I сказал: «Ну, Клодт, ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец».

Петр Клодт

Слайд 78В 1841 году после очередной реконструкции моста на нём были установлены

Кони у Клодта получились настолько выразительными, что император Николай I дважды приказывал снимать их с постаментов и передавал в дар королевским дворам Европы.

В 1842 году скульптуры были отправлены в Берлин королю Фридриху Вильгельму IV, а в 1846 году - неаполитанскому королю. Каждый раз Клодту приходилось отливать коней заново.

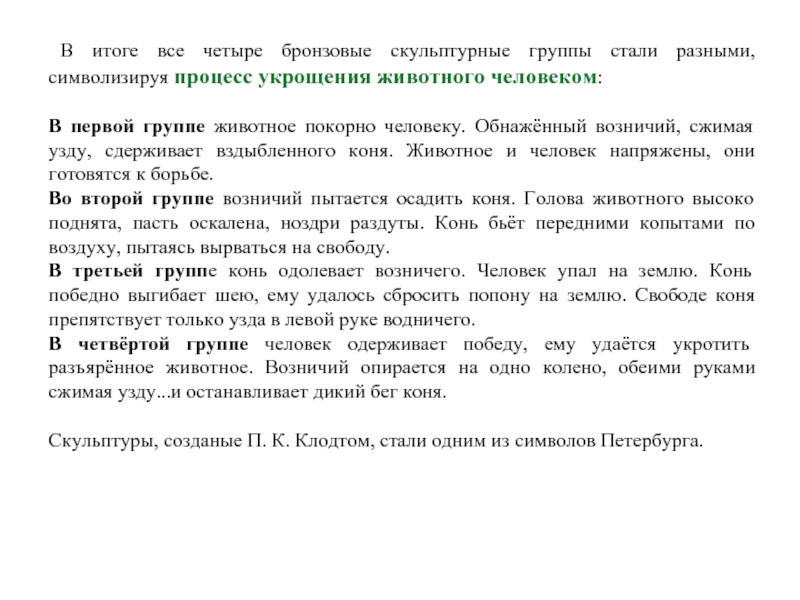

Слайд 79 В итоге все четыре бронзовые скульптурные группы стали разными, символизируя

В первой группе животное покорно человеку. Обнажённый возничий, сжимая узду, сдерживает вздыбленного коня. Животное и человек напряжены, они готовятся к борьбе.

Во второй группе возничий пытается осадить коня. Голова животного высоко поднята, пасть оскалена, ноздри раздуты. Конь бьёт передними копытами по воздуху, пытаясь вырваться на свободу.

В третьей группе конь одолевает возничего. Человек упал на землю. Конь победно выгибает шею, ему удалось сбросить попону на землю. Свободе коня препятствует только узда в левой руке водничего.

В четвёртой группе человек одерживает победу, ему удаётся укротить разъярённое животное. Возничий опирается на одно колено, обеими руками сжимая узду...и останавливает дикий бег коня.

Скульптуры, созданые П. К. Клодтом, стали одним из символов Петербурга.

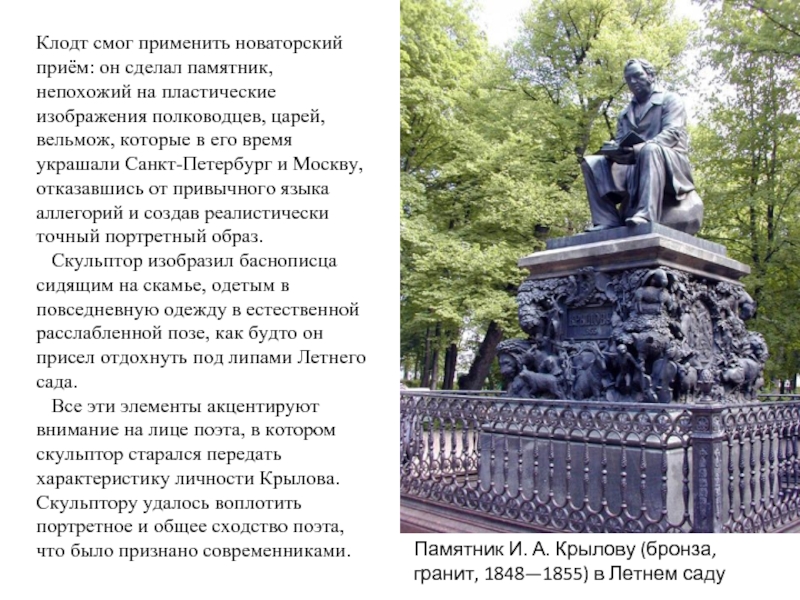

Слайд 80Памятник И. А. Крылову (бронза, гранит, 1848—1855) в Летнем саду

Клодт смог

Скульптор изобразил баснописца сидящим на скамье, одетым в повседневную одежду в естественной расслабленной позе, как будто он присел отдохнуть под липами Летнего сада.

Все эти элементы акцентируют внимание на лице поэта, в котором скульптор старался передать характеристику личности Крылова. Скульптору удалось воплотить портретное и общее сходство поэта, что было признано современниками.