- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Эндогенная серия. Карбонатитовая группа презентация

Содержание

- 1. Эндогенная серия. Карбонатитовая группа

- 2. Карбонатитами – называют эндогенные скопления карбонатов, пространственно

- 3. По строению различают центробежные (центр сложен у/о

- 4. Форма карбонатитовых тел – системы конических даек

- 5. Генетическая модель Конкурируют две гипотезы – магматическая

- 6. Пегматитовая группа Эндогенная серия

- 7. Генетические типы пегматитов Магматогенные пегматиты 1. Гранитные

- 8. МПИ связаны главным образом с гранитными, реже

- 9. Строение гранитных пегматитовых тел 1. Недифференцированные пегматиты

- 10. 1. Класс простые пегматиты (керамические) МПИ располагаются

- 11. 2. Класс Перекристаллизованные пегматиты (слюдяные) МПИ

- 12. 3. Класс метасоматически замещённые пегматиты МПИ

- 13. Гипотезы образования пегматитов 1. Магматогенно-гидротермальная (А.Е. Ферсман,В.

- 14. 3. Метасоматическая двухэтапная гипотеза А.Н. Заварицкого.

- 15. 5. Метаморфогенная гипотеза В.Н. Мораховского.

- 16. Спасибо за внимание

Слайд 2Карбонатитами – называют эндогенные скопления карбонатов, пространственно и генетически связанные с

Региональное геологическое положение МПИ, приуроченных к дифференцированным массивам ультраосновных и щелочных пород:

- активизированные участки древних платформ (PR-Ph активизации);

- реже в блоках древних пород Ph складчатых областей.

Карбонатитовый комплекс в пределах комплексных полифазных интрузий представляет собой совокупность карбонатитов и сингенетических им карбонатитоидов:

Карбонатсодержащие породы с содержанием СО2 – 4%

Карбонат-силикатные, карбонат-апатитовые, карбонат-магнетитовые с содержанием СО2 -15%

Карбонатиты с содержанием СО2 – 35%

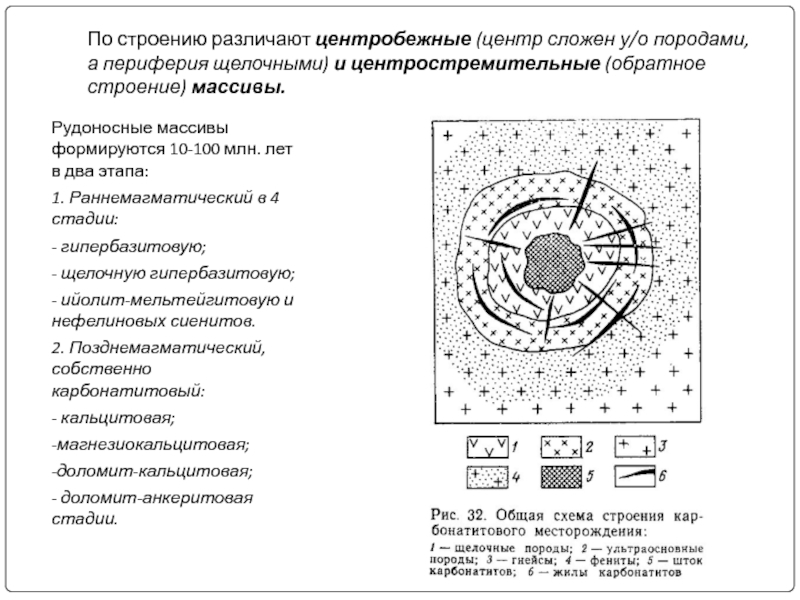

Слайд 3По строению различают центробежные (центр сложен у/о породами, а периферия щелочными)

Рудоносные массивы формируются 10-100 млн. лет в два этапа:

1. Раннемагматический в 4 стадии:

- гипербазитовую;

- щелочную гипербазитовую;

- ийолит-мельтейгитовую и нефелиновых сиенитов.

2. Позднемагматический, собственно карбонатитовый:

- кальцитовая;

-магнезиокальцитовая;

-доломит-кальцитовая;

- доломит-анкеритовая стадии.

Слайд 4Форма карбонатитовых тел – системы конических даек и жил, радиальные дайки,

Полезные ископаемые. С массивами связаны ресурсы тантала, ниобия и редких земель, железных руд (магнетит), титана, флюорита, флогопита, апатита, вермикулита, стронция, меди, в меньшей степени свинца и цинка.

Типоморфные рудные формации:

- перовскит-титаномагнетитовая;

- апатит-форстерит-магнетитовая;

- редкометальных пирохлоровых карбонатитов;

- редкоземельных пирохлоровых карбонатитов;

- флюоритовых карбонатитов;

- апатит-нефелиновых руд.

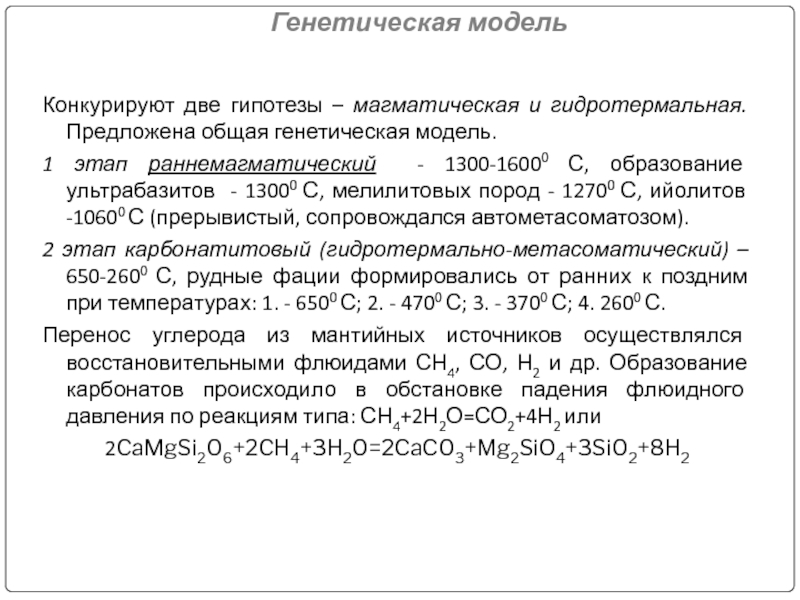

Слайд 5Генетическая модель

Конкурируют две гипотезы – магматическая и гидротермальная. Предложена общая генетическая

1 этап раннемагматический - 1300-16000 С, образование ультрабазитов - 13000 С, мелилитовых пород - 12700 С, ийолитов -10600 С (прерывистый, сопровождался автометасоматозом).

2 этап карбонатитовый (гидротермально-метасоматический) – 650-2600 С, рудные фации формировались от ранних к поздним при температурах: 1. - 6500 С; 2. - 4700 С; 3. - 3700 С; 4. 2600 С.

Перенос углерода из мантийных источников осуществлялся восстановительными флюидами СН4, СО, Н2 и др. Образование карбонатов происходило в обстановке падения флюидного давления по реакциям типа: СН4+2Н2О=СО2+4Н2 или

2CaMgSi2O6+2CH4+3H2O=2CaCO3+Mg2SiO4+3SiO2+8H2

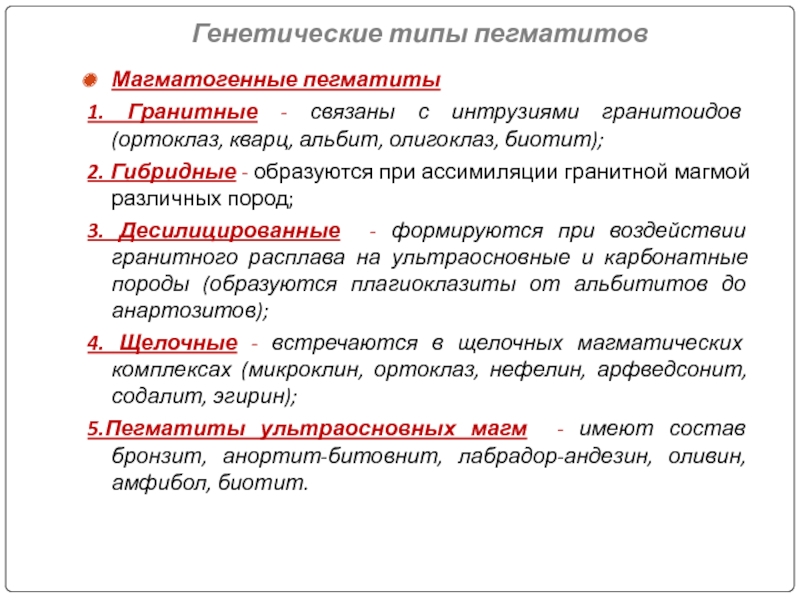

Слайд 7Генетические типы пегматитов

Магматогенные пегматиты

1. Гранитные - связаны с интрузиями гранитоидов (ортоклаз,

2. Гибридные - образуются при ассимиляции гранитной магмой различных пород;

3. Десилицированные - формируются при воздействии гранитного расплава на ультраосновные и карбонатные породы (образуются плагиоклазиты от альбититов до анартозитов);

4. Щелочные - встречаются в щелочных магматических комплексах (микроклин, ортоклаз, нефелин, арфведсонит, содалит, эгирин);

5.Пегматиты ультраосновных магм - имеют состав бронзит, анортит-битовнит, лабрадор-андезин, оливин, амфибол, биотит.

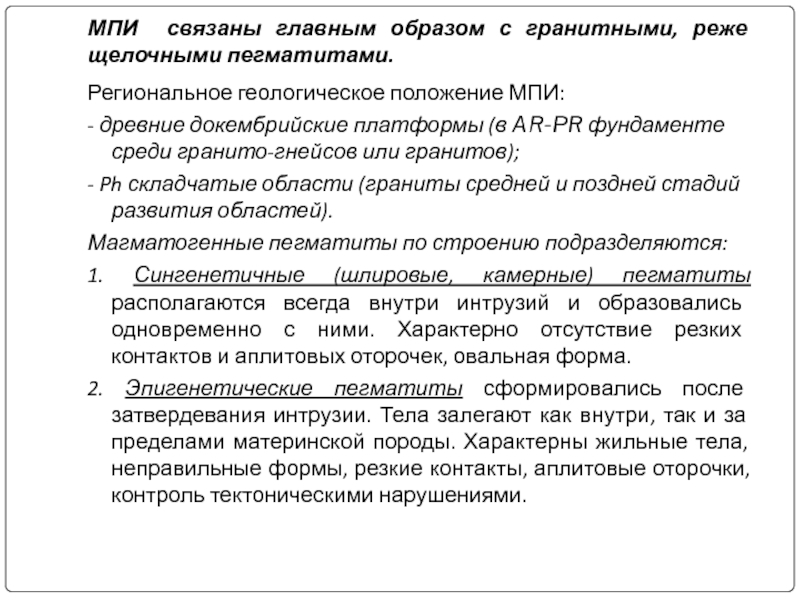

Слайд 8МПИ связаны главным образом с гранитными, реже щелочными пегматитами.

Региональное геологическое положение

- древние докембрийские платформы (в AR-PR фундаменте среди гранито-гнейсов или гранитов);

- Ph складчатые области (граниты средней и поздней стадий развития областей).

Магматогенные пегматиты по строению подразделяются:

1. Сингенетичные (шлировые, камерные) пегматиты располагаются всегда внутри интрузий и образовались одновременно с ними. Характерно отсутствие резких контактов и аплитовых оторочек, овальная форма.

2. Эпигенетические пегматиты сформировались после затвердевания интрузии. Тела залегают как внутри, так и за пределами материнской породы. Характерны жильные тела, неправильные формы, резкие контакты, аплитовые оторочки, контроль тектоническими нарушениями.

Слайд 9Строение гранитных пегматитовых тел

1. Недифференцированные пегматиты сложены исключительно микроклином и кварцем

2. Сложные дифференцированные пегматиты:

- тонкозернистая мусковит-кварц-полевошпатовая оторочка;

- кварц-полевошпатовая масса с письменной и гранитной структурой;

- блоковая зона с крупными кристаллами микроклина;

- кварцевое ядро;

Иногда вместо кварцевого ядра камера (занорыш) с крупными кристаллами мориона, топаза, берилла и др. На границе кварцевого ядра и микроклиновых блоков развиваются неправильные скопления кварца, альбита, сподумена, минералов марганца и редких металлов.

Метаморфогенные пегматиты формировались в регрессивные стадии высоких фаций регионального метаморфизма; не связаны с магматическими комплексами, развиваются в пределах гранито-гнейсовых блоков древних кратонов (дистен, силлиманит, андалузит и др.)

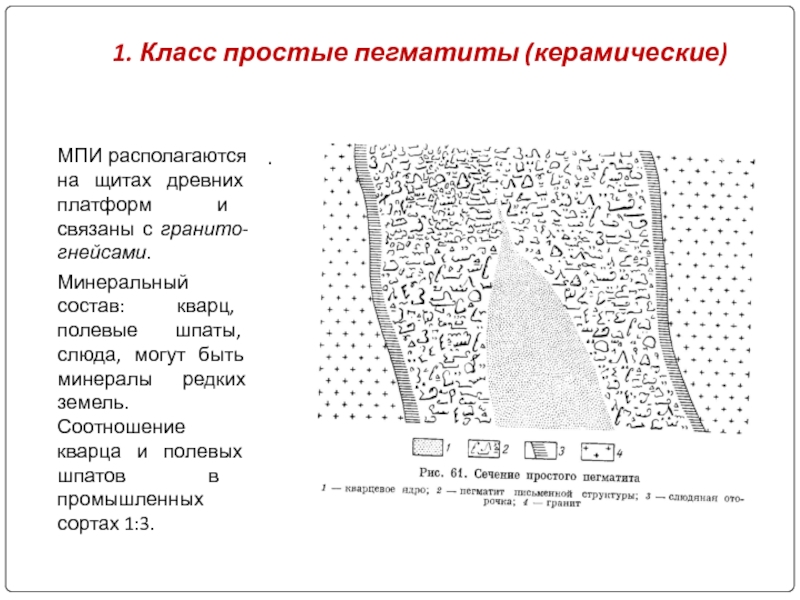

Слайд 101. Класс простые пегматиты (керамические)

МПИ располагаются на щитах древних платформ и

Минеральный состав: кварц, полевые шпаты, слюда, могут быть минералы редких земель. Соотношение кварца и полевых шпатов в промышленных сортах 1:3.

.

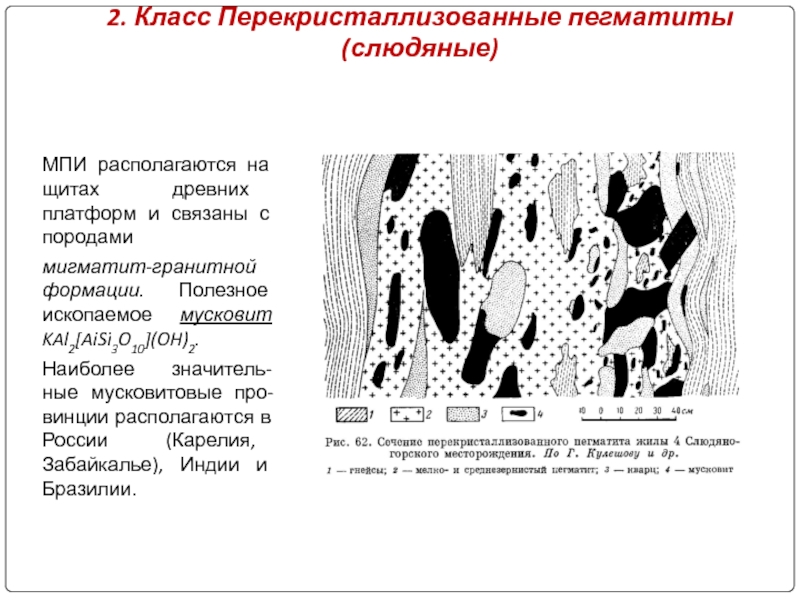

Слайд 112. Класс Перекристаллизованные пегматиты (слюдяные)

МПИ располагаются на щитах древних платформ и

мигматит-гранитной формации. Полезное ископаемое мусковит KAl2[AiSi3O10](OH)2.

Наиболее значитель-ные мусковитовые про-винции располагаются в России (Карелия, Забайкалье), Индии и Бразилии.

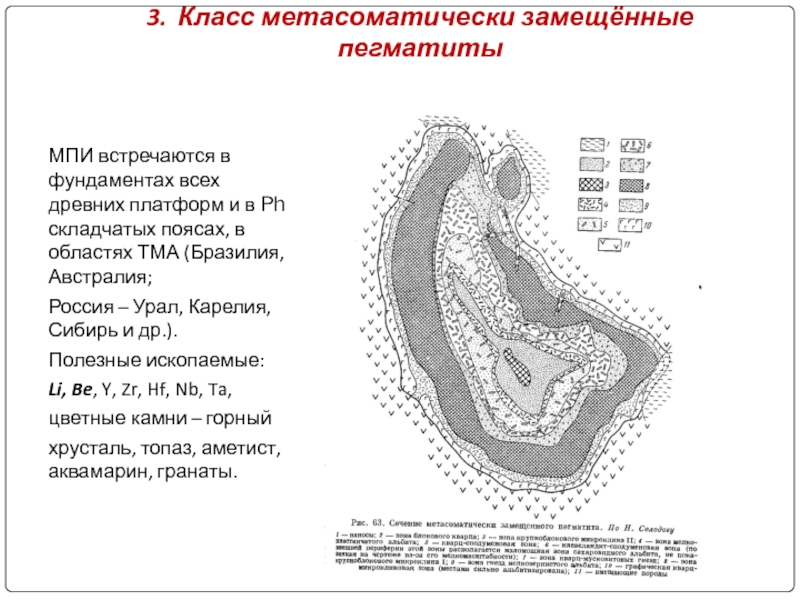

Слайд 123. Класс метасоматически замещённые пегматиты

МПИ встречаются в фундаментах всех древних платформ

Россия – Урал, Карелия, Сибирь и др.).

Полезные ископаемые:

Li, Be, Y, Zr, Hf, Nb, Ta,

цветные камни – горный

хрусталь, топаз, аметист, аквамарин, гранаты.

Слайд 13Гипотезы образования пегматитов

1. Магматогенно-гидротермальная (А.Е. Ферсман,В. Никитин и др.).

2. Магматогенно-пневматолито-гидротермальная двухэтапная гипотеза американских геологов Р. Джонса, Е. Камерона и др.

1 этап В ранний магматический этап система закрыта. В открытых полостях происходило их зональное заполнение простыми пегматитами при условии выноса части элементов.

2 этап Пневматолито-гидротемальный – система открыта, глубинные растворы метасоматически перерабатывали более ранние пегматиты и формировали сложные по составу тела. Недостаток – незначительные по масштабам следы выноса и привноса вещества за пределы пегматитовых тел.

Слайд 14

3. Метасоматическая двухэтапная гипотеза А.Н. Заварицкого.

Предполагает преобразование любой

На 1 этапе в условиях закрытой системы остаточные горячие газоводные растворы находясь в химическом равновесии с вмещающими породами перекристаллизовывали их без изменения состава. Образуются простые крупнозернистые пегматиты.

На 2 этапе в обстановке открытой системы происходило растворение простых пегматитов и замещение их метасоматически переработанными. Недостатки: 1. Не объясняет формирование пегматитов в негранитных породах, 2. Не объясняет отсутствие соответствующих масштабам данных процессов геохимических и метасоматических ореолов.

4. Ликвационная гипотеза (А.А. Маракушев, Е.Н. Граменицкий). Применима только для гранитных пегматитов и заключается в отщеплении от остаточной магмы особого флюидного расплава по механизму жидкостной несмесимости и подготовке к расслоению гранитного плутона. 1. Магма расщепляется на два расплава с близкими количествами в них алюмосиликатов. 2. Из магмы отделяется солевой расплав и пегматиты не образуются. 3. Непрерывный переход от алюмосиликатных расплавов к гидротермальным растворам.

Слайд 155. Метаморфогенная гипотеза В.Н. Мораховского.

Объясняет образование пегматитовых провинций и

Образование пегматитов тесно ассоциирует с возникновением и развитием очаговых структур и протекает на фоне падения температур и давлений в шесть этапов.

Спорные положения гипотез.

1. Роль особого остаточного расплава.

2. Масштаб метасоматоза.

3. Источники флюидов.

4. Степень закрытости системы.

5. Растворимость воды.

Не существует универсальной гипотезы. В конкретной геологической ситуации сохраняется актуальность отдельных положений всех гипотез.