- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Философия науки презентация

Содержание

- 1. Философия науки

- 2. Структура курса Часть 1. Общие проблемы философии науки. Часть 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук.

- 3. Часть 1. Общие проблемы философии науки. Темы курса.

- 4. Тема 1. Предмет и основные концепции современной

- 5. Определение философии Филосо́фия (древ.-греч. φιλοσοφία — любовь к

- 6. Предмет философии Всеобщее в системе «мир –человек».

- 7. Определение науки Наука - это сфера человеческой

- 8. Что является предметом философии науки? «Предметом философии

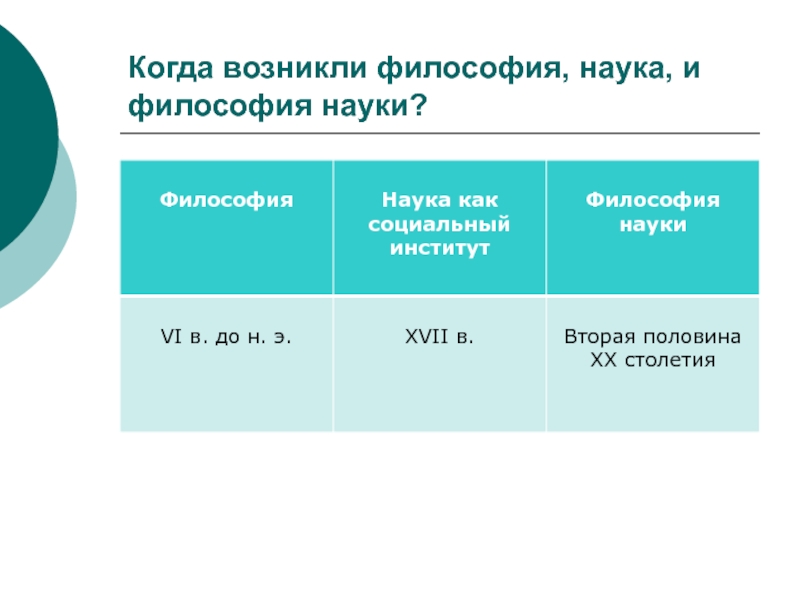

- 9. Когда возникли философия, наука, и философия науки?

- 10. Каковы основные цели науки и философии науки?

- 11. Какая проблема является центральной проблемой философии науки?

- 12. Взаимоотношения философии и науки Во-первых, научное мышление

- 13. Соотношение науки с другими формами духовной культуры

- 14. Тема 2. Наука и вненаучное знание. Проблемы

- 15. Отличие научного знания от вненаучного Научное познание

- 16. Формы вненаучного знания донаучное, выступающее предпосылкой для

- 17. Что такое обыденное знание? Обыденно-практическое знание -

- 18. Классификация наук По предмету и методу познания

- 19. Классификация естественных наук по сферам интересов

- 20. Классификация социально-гуманитарных наук Социальные науки:

- 21. Структура научного знания Процесс научного познания есть

- 22. Подход 1. Субъект науки – отдельный исследователь,

- 23. Подход 2. В научном знание можно выделить

- 24. Основные формы развития знания Проблема –

- 25. Основные структурные компоненты научной теории Категории науки

- 26. Тема 3. Возникновение науки и основные стадии

- 27. Основные стадии исторической эволюции научного знания Стадия

- 28. Основные этапы преднауки Античный период (VI в.

- 29. Основные черты античного этапа в развитии Создаются

- 30. Основные черты средневекового этапа в развитии преднауки

- 31. Основные черты этапа Возрождения в развитии преднауки

- 32. Основные этапы в развитии науки Период классической

- 33. Основные черты классической науки (этап механистического естествознания)

- 34. Основные черты классической науки (этап формирования эволюционных

- 35. Основные черты неклассической науки Атом не является

- 36. Основные черты постнеклассической науки Глобальный эволюционизм Формирование синергетических представлений. Постнеклассический тип рациональности.

- 37. Тема 4. Динамика науки как процесс порождения

- 38. Две точки зрения на развитие научного знания

- 39. Два крайних подхода к анализу динамики научного знания Кумулятивизм

- 40. Модели развития научного знания Эволюционная модель строится

- 41. Модели развития научного знания Концепция Т. Куна.

- 42. Модели развития научного знания Концепция И. Лакатоса

- 43. Модели развития научного знания Анархический плюрализм П.

- 44. Определение научной революции Т. Кун в своей

- 45. Предпосылки научных революций Внутренние – возникновение проблемных

- 46. Типы научных революций 1) глобальные, охватывающие все

- 47. Глобальные естественнонаучные революции Первой глобальной естественнонаучной революцией

- 48. Общие закономерности развития научного знания Преемственность в

- 49. Общие закономерности развития научного знания Дифференциация и

- 50. Общие закономерности развития научного знания Теоретизация и

- 51. Тема 5. Особенности современного этапа развития науки.

- 52. Что такое синергетика? В 70-х годах XX

- 53. Кто заложил основы синергетики? Возникновение синергетики связано,

- 54. Основные понятия синергетики Открытая система - система,

- 55. Основные понятия синергетики Энтропия – мера хаоса

- 56. Основные понятия синергетики Нелинейность. Сложные системы являются нелинейными.

- 57. Основные понятия синергетики Неупорядоченное однородное состояние системы

- 58. Основные понятия синергетики Бифуркации - катастрофические, скачки переменных

- 59. Глобальный эволюционизм Современные исследователи справедливо полагают, что

- 60. Глобальный эволюционизм. Основные положения 1. Эволюция протекает

- 61. Глобальный эволюционизм. Основные положения 3. Характер эволюции

- 62. Сциентизм (от лат. scientia наука, знания) — это система

- 63. Что такое антисциентизм? Антисциентизм — полная противоположность сциентизма,

- 64. Аргументы сциентистов и антисциентистов Сциентисты приветствуют достижения

- 65. Аргументы сциентистов и антисциентистов Сциентисты полагают, что

- 66. Портрет ученого П. Фейерабенда Ученый - этот

- 67. Труд ученого состоит из трех частей:

- 68. Макс Вебер: Долг ученого в беспрестанном преодолении

- 69. Показатели принадлежности к интеллектуальной элите избрание конкретного

- 70. Наука как социальный институт наука имеет собственную

- 71. Понятие научного сообщества Понятие «научное сообщество» ввел

- 72. Понятие научного этоса По мнению американского социолога

- 73. Функции, которые государство реализует по отношению к

Слайд 1Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Философия науки

Автор-составитель:

кандидат

доцент

Чернышева Елена Николаевна

Слайд 2Структура курса

Часть 1. Общие проблемы философии науки.

Часть 2. Философские проблемы социально-гуманитарных

Слайд 4Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.

Учебные вопросы темы:

1.

2. Что такое философия науки?

3. Каковы взаимоотношения философии и науки, а также науки и других форм духовной культуры?

Слайд 5Определение философии

Филосо́фия (древ.-греч. φιλοσοφία — любовь к мудрости, от φιλέω — люблю и

Слайд 6Предмет философии

Всеобщее в системе «мир –человек».

Эта система при первичном подразделении распадается

Слайд 7Определение науки

Наука - это сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка

Главными функциями науки являются объясняющая и прогностическая функции.

Слайд 8Что является предметом философии науки?

«Предметом философии науки являются общие закономерности и

[1] Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 9.

Слайд 10Каковы основные цели науки и философии науки?

Цель науки – достижение истинного

Цель философии науки - ответ на вопрос, как возможно достижение истины.

Слайд 11Какая проблема является центральной проблемой философии науки?

Центральной проблемой философии науки является

Все остальные проблемы можно разделить на три группы:

1. проблемы, идущие от философии к науке;

2. проблемы, возникающие внутри самой науки и нуждающиеся в метаосмыслении;

3. проблемы взаимодействия науки и философии с учетом их фундаментальных различий.

Слайд 12Взаимоотношения философии и науки

Во-первых, научное мышление ограничено постижением конечного, философию же

Во-вторых, частные науки обращены к явлениям, существующим объективно, то есть независимо от человека, а основным философским вопросом является вопрос об отношении человека к миру.

В третьих, философия всегда стремилась выявить исходные предпосылки всякого знания, в том числе и собственно философского.

Таким образом, развитие философии стимулируется развитием частных наук, а достижения в области философского знания являются «строительными лесами» научных открытий, т. к. современная философия решает проблему теоретических оснований науки.

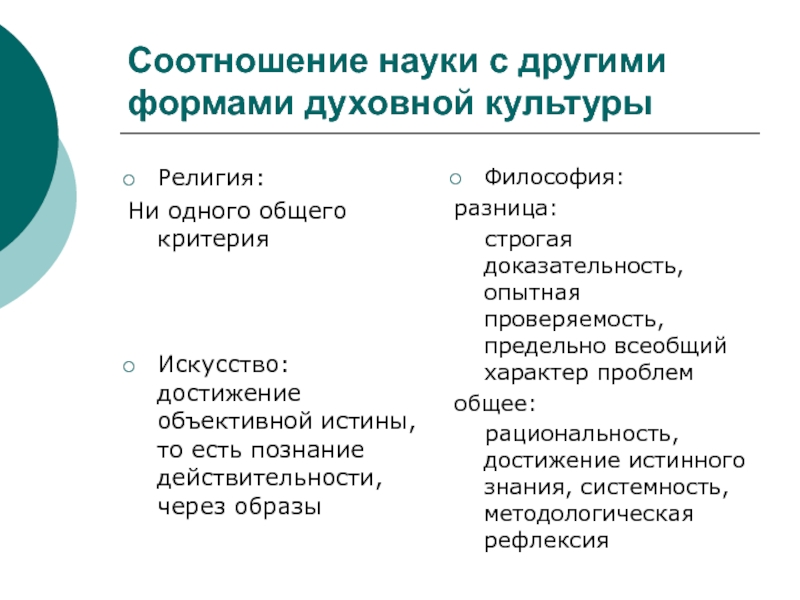

Слайд 13Соотношение науки с другими формами духовной культуры

Религия:

Ни одного общего критерия

Искусство: достижение

Философия:

разница:

строгая доказательность, опытная проверяемость, предельно всеобщий характер проблем

общее:

рациональность, достижение истинного знания, системность, методологическая рефлексия

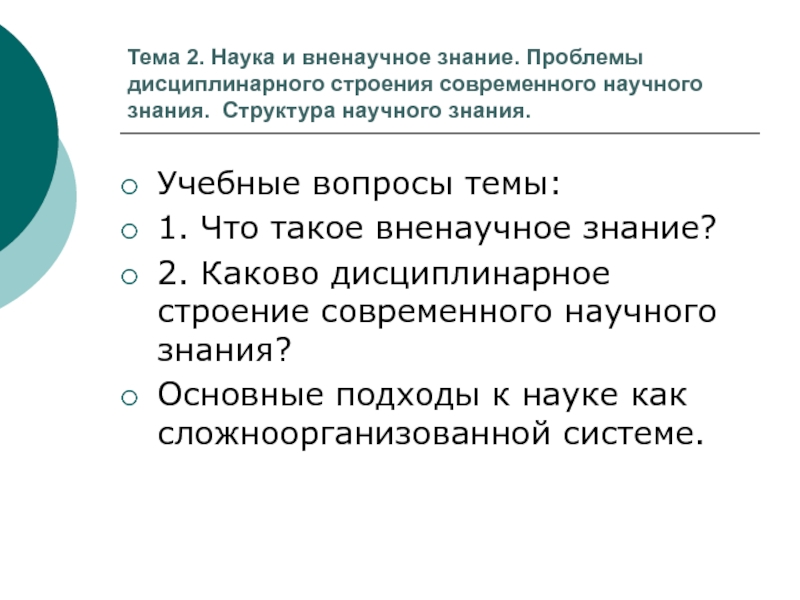

Слайд 14Тема 2. Наука и вненаучное знание. Проблемы дисциплинарного строения современного научного

Учебные вопросы темы:

1. Что такое вненаучное знание?

2. Каково дисциплинарное строение современного научного знания?

Основные подходы к науке как сложноорганизованной системе.

Слайд 15Отличие научного знания от вненаучного

Научное познание – это процесс получения объективного,

Основные критерии научного знания:

Истинность;

Объективность;

Рациональность;

Системность;

Доказательность.

Слайд 16Формы вненаучного знания

донаучное, выступающее предпосылкой для научного знания;

паранаучное как не совместимое

лженаучное как сознательно эксплуатирующее домыслы и предрассудки;

квазинаучное знание, которое ищет себе сторонников и приверженцев, опираясь на методы насилия и принуждения;

антинаучное как утопическое и сознательно искажающее представление о действительности;

псевдонаучное знание - знание, которое представляет собой интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий;

девиантное и анормальное знание – это знание, которое можно рассматривать как отклонение от общепринятых норм, стандартов научной деятельности.

Слайд 17Что такое обыденное знание?

Обыденно-практическое знание - это элементарные сведения о природе

Именно это знание, а точнее – часть его, можно рассматривать в качестве донаучного знания.

Его основной особенностью является то, что оно используется человеком неосознанно и в своем применении не требует предварительных процедур доказательства.

Слайд 18Классификация наук

По предмету и методу познания можно выделить науки о природе

Слайд 20Классификация социально-гуманитарных наук

Социальные науки:

экономическая теория, политология, экономическая география, социология

Гуманитарные науки:

история, археология, культурология, искусствоведение и т.д.

Слайд 21Структура научного знания

Процесс научного познания есть единый процесс получения нового знания.

Можно выделить два основных подхода к анализу науки как сложной системы.

Слайд 22Подход 1.

Субъект науки – отдельный исследователь, научное сообщество, научный коллектив, в

Объект (предмет) науки – то, что именно изучает данная наука или научная дисциплина.

Система методов и приемов, характерных для данной науки или научной дисциплины.

Язык данной научной дисциплины.

Идеалы и нормы научного познания – совокупность определенных концептуальных, ценностных, методологических и иных установок, свойственных науке на каждом конкретно-историческом этапе ее развития.

Слайд 23Подход 2.

В научном знание можно выделить два уровня: эмпирический и теоретический.

Эмпирическое

Факты - это наиболее надежные аргументы как для доказательства, так и для опровержения каких-либо теоретических утверждений.

Теоретическое познание – это, прежде всего, объяснение причин явлений.

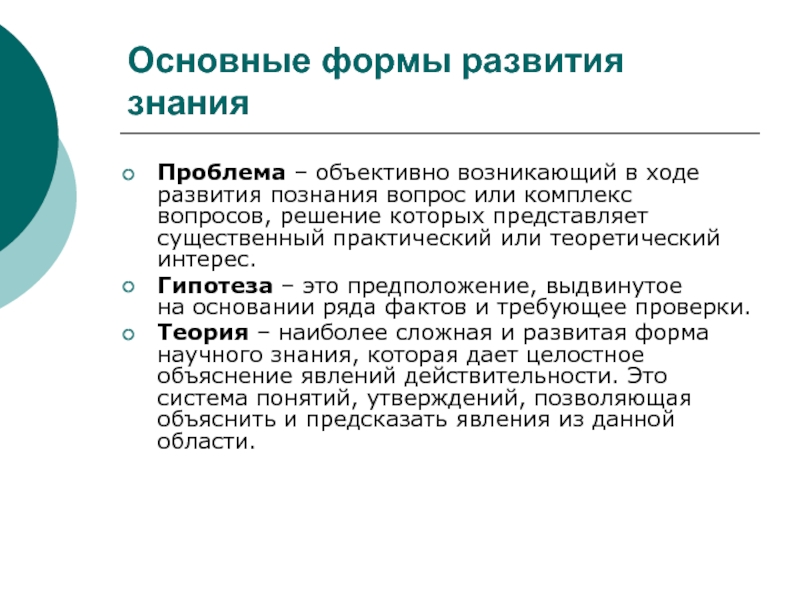

Слайд 24Основные формы развития знания

Проблема – объективно возникающий в ходе развития познания

Гипотеза – это предположение, выдвинутое на основании ряда фактов и требующее проверки.

Теория – наиболее сложная и развитая форма научного знания, которая дает целостное объяснение явлений действительности. Это система понятий, утверждений, позволяющая объяснить и предсказать явления из данной области.

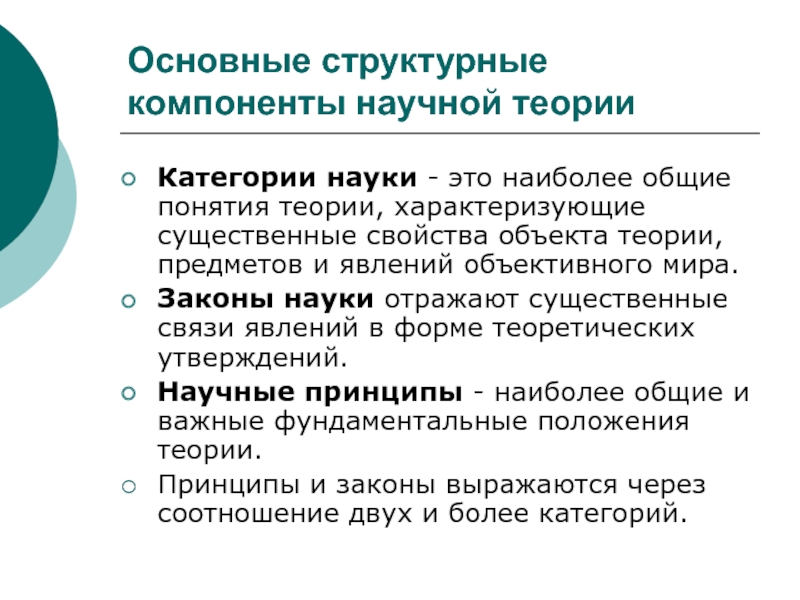

Слайд 25Основные структурные компоненты научной теории

Категории науки - это наиболее общие понятия

Законы науки отражают существенные связи явлений в форме теоретических утверждений.

Научные принципы - наиболее общие и важные фундаментальные положения теории.

Принципы и законы выражаются через соотношение двух и более категорий.

Слайд 26Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.

Учебные вопросы

1. Что такое преднаука?

2. Каковы основные стадии развития преднаучного знания?

3. Каковы основные стадии развития научного знания?

Слайд 27Основные стадии исторической эволюции научного знания

Стадия преднауки (доклассический ее этап).

Стадия

Слайд 28Основные этапы преднауки

Античный период (VI в. до н. э. – II

Средневековый период (II в. - XIV в.)

Период Возрождения (XV в. – XVI в.)

Слайд 29Основные черты античного этапа в развитии

Создаются первые модели Космоса.

Ставится проблема первоначала.

Развиваются

Закладываются основы атомизма.

Развивается стихийная диалектика.

Создается птолемеевская система движения небесных тел с позиции геоцентрического принципа.

Появляются первые классификации наук.

Слайд 30Основные черты средневекового этапа в развитии преднауки

Основным предметом исследования становятся

Развивается науки о понимании – герменевтика.

Основным методом познания становится дедукция.

Продолжают развиваться некоторые области знания, которые подготавливали возможность рождения науки (алхимия, астрология и т.д.)

Одна из основных проблем этого периода – проблема соотношения веры и разума.

Слайд 31Основные черты этапа Возрождения в развитии преднауки

Формирование опытной науки тесно связано

Зарождается новый тип мышления, связанный с процессом секуляризации.

Создание гелиоцентрической модели мира.

Слайд 32Основные этапы в развитии науки

Период классической науки (этап механистического естествознания (XVII

Период неклассической науки (1-ая половина ХХ века).

Период постнеклассической науки (2-ая половина ХХ века до настоящего времени).

Слайд 33Основные черты классической науки

(этап механистического естествознания)

Механистическая картина мира.

Субстанциональная концепция пространства и

Универсальный характер динамических законов, прежде всего, законов классической механики.

Природа понималась как простая машина, части которой также подчинены жесткой детерминации.

Классический тип рациональности.

Слайд 34Основные черты классической науки

(этап формирования эволюционных идей)

Основные законы мироздания – это

В биологии начинают побеждать идеи эволюционизма. Теория эволюции была окончательно оформлена в труде Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859).

Слайд 35Основные черты неклассической науки

Атом не является мельчайшей частицей, что он в

Релятивистская концепция пространства и времени.

Корпускулярно-волновой дуализм.

Соотношение неопределенностей.

Принцип дополнительности.

Универсальный характер имеют статистические закономерности.

Распространение диалектического метода.

Неклассический тип рациональности.

Слайд 36Основные черты постнеклассической науки

Глобальный эволюционизм

Формирование синергетических представлений.

Постнеклассический тип рациональности.

Слайд 37Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции

Учебные вопросы темы:

1. Каковы причины развития научного знания?

2. Как развивается научное знание?

3. Какую роль в развитии научного знания играют научные революции?

4. Каковы основные закономерности развития научного знания?

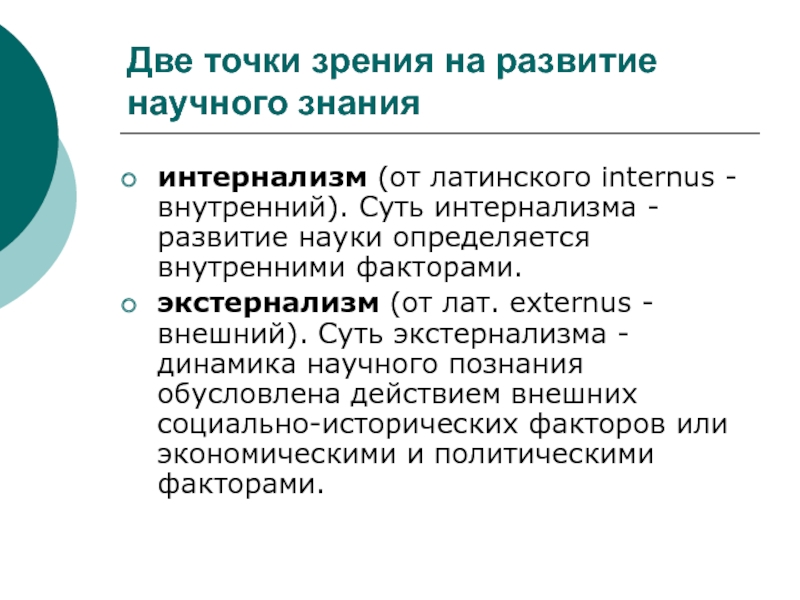

Слайд 38Две точки зрения на развитие научного знания

интернализм (от латинского internus -

экстернализм (от лат. externus - внешний). Суть экстернализма - динамика научного познания обусловлена действием внешних социально-исторических факторов или экономическими и политическими факторами.

Слайд 39Два крайних подхода к анализу динамики научного знания

Кумулятивизм – это подход, представители которого

Антикумулятивизм – это подход, представители которого отстаивают точку зрения, что в ходе развития познания не существует каких-либо устойчивых (непрерывных) и сохраняющихся компонентов. Переход от одного этапа эволюции науки к другому связан с качественным пересмотром фундаментальных идей и методов

Слайд 40Модели развития научного знания

Эволюционная модель строится по аналогии с теорией Ч. Дарвина и объясняет

Яркий пример - концепция К. Поппера. Развитие научного знания – это непрерывный процесс ниспровержения одних научных теорий и замены их другими, лучшими. Это частный случай общих мировых эволюционных процессов.

Слайд 41Модели развития научного знания

Концепция Т. Куна. Развитие науки – процесс поочередной

1. «нормальная наука», когда безраздельно господствует одна парадигма;

2. «научная революция», когда происходит распад парадигмы, конкуренция между альтернативными парадигмами, победа одной из них, переход к новому периоду «нормальной науки».

Парадигма – это совокупность наиболее общих идей и методологических установок в науке, признаваемых научным сообществом на определенном этапе развития науки.

Слайд 42Модели развития научного знания

Концепция И. Лакатоса разрабатывается на основе идеи конкурирующих

Слайд 43Модели развития научного знания

Анархический плюрализм П. Фейерабенда. В основе развития науки

Психофизика Э. Маха. Он представлял познание как процесс прогрессивной адаптации к среде. С его точки зрения, идеалом науки является чистое описание фактов чувственного восприятия, а сознание подчиняется принципу экономии мышления.

Слайд 44Определение научной революции

Т. Кун в своей работе «Структура научных революций» выделяет

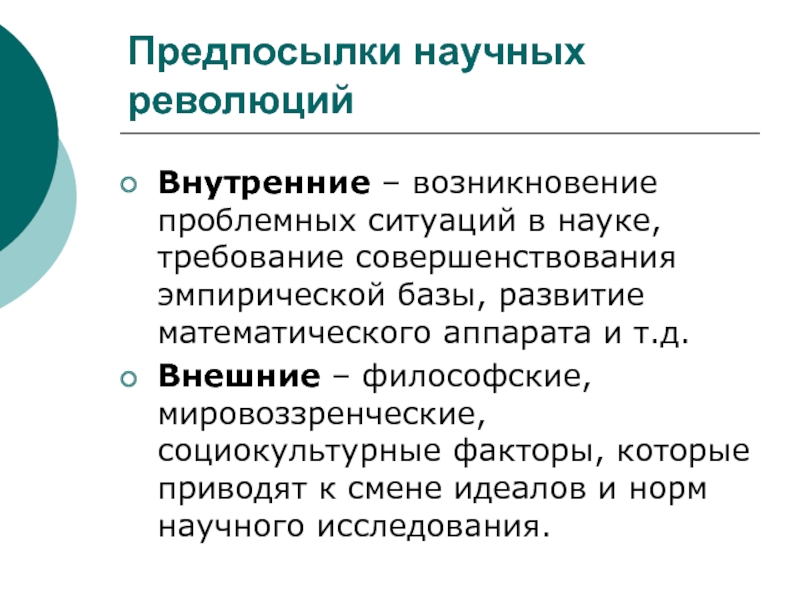

Слайд 45Предпосылки научных революций

Внутренние – возникновение проблемных ситуаций в науке, требование совершенствования

Внешние – философские, мировоззренческие, социокультурные факторы, которые приводят к смене идеалов и норм научного исследования.

Слайд 46Типы научных революций

1) глобальные, охватывающие все научное знание и вызывающие появление

2) локальные – это революции, происходящие в отдельных фундаментальных науках, то есть коренные изменения в этих науках, которые приводят к преобразованию их основ, но не вызывают перестройки всего естественнонаучного знания.

Слайд 47Глобальные естественнонаучные революции

Первой глобальной естественнонаучной революцией было создание последовательного учения о

Вторая глобальная естественнонаучная революция представляла собой переход от геоцентризма к гелиоцентризму.

Третья глобальная естественнонаучная революция означала принципиальный отказ от всякого центризма, отрицание наличия какого-либо центра у Вселенной.

Четвертая глобальная естественнонаучная революция предполагает некий синтез общей относительности с квантовыми (дискретными) представлениями о строении материи в единую физическую теорию.

Слайд 48Общие закономерности развития научного знания

Преемственность в развитии: в ходе научного познания

Единство количественных и качественных изменений в развитии науки. Научное познание есть единство постепенных, количественных и коренных, качественных изменений (научные революции). Эти два этапа развития науки сменяют друг друга.

Слайд 49Общие закономерности развития научного знания

Дифференциация и интеграция наук. Дифференциация наук является

Взаимодействие наук и методов. Один из важнейших путей взаимодействий наук – это взаимообмен методами и предметами исследования.

Углубление и расширение процессов математизации и компьютеризации.

Слайд 50Общие закономерности развития научного знания

Теоретизация и диалектизация науки. Для современной науки

Ускоренное развитие науки. Действие этого закона проявляется в увеличении числа научных работников, научных учреждений и организаций, научных публикаций и т.д.

Свобода критики, недопустимость монополизма и догматизма.

Слайд 51Тема 5. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса.

Учебные вопросы

1. Что такое синергетика?

2. Что такое глобальный эволюционизм?

3. Что такое сциентизм и антисциентизм?

Наука как профессиональная деятельность.

Слайд 52Что такое синергетика?

В 70-х годах XX века возникла новая наука –

Областью ее исследований является изучение эволюции различных структур, относительная устойчивость которых поддерживается благодаря притоку энергии и вещества извне.

Слайд 53Кто заложил основы синергетики?

Возникновение синергетики связано, в основном, с именами бельгийского

Слайд 54Основные понятия синергетики

Открытая система - система, которая непрерывно взаимодействует с ее

Взаимодействие может принять форму информации, энергии, или материальных преобразований на границе с системой, в зависимости от дисциплины, которая определяет понятие.

Слайд 55Основные понятия синергетики

Энтропия – мера хаоса в системе.

Именно рост энтропии устанавливает

Негэнтропия – мера порядка.

Открытая система производит энтропию, но она не накапливается в ней, а выводится в окружающую среду.

Слайд 56Основные понятия синергетики

Нелинейность. Сложные системы являются нелинейными.

При описании сложных систем используются

Это означает возможность различных путей эволюции системы.

Слайд 57Основные понятия синергетики

Неупорядоченное однородное состояние системы может потерять устойчивость. В ней

При этом из хаоса могут возникнуть структуры, которые последовательно начнут переходить во все более упорядоченные.

Слайд 58Основные понятия синергетики

Бифуркации - катастрофические, скачки переменных системы, которые осуществляются практически мгновенно.

Или

Усложнение структуры и поведения системы тесно связано с появлением новых путей решения в результате бифуркаций.

Слайд 59Глобальный эволюционизм

Современные исследователи справедливо полагают, что синтетическая теория эволюции, которая господствовала

Слайд 60Глобальный эволюционизм.

Основные положения

1. Эволюция протекает в открытых системах.

2. Эволюционные импульсы распространяются

Слайд 61Глобальный эволюционизм.

Основные положения

3. Характер эволюции изменяется с течением времени, то есть

4. Направленность эволюции определяется системными свойствами, задающими ее цель, что позволяет нам понять смысл биологического прогресса.

Слайд 62Сциентизм (от лат. scientia наука, знания) — это система убеждений, утверждающая основополагающую роль

Сциентизм ставит науку в главенствующее положение в идейной и культурной жизни общества.[

Что такое сциентизм?

Слайд 63Что такое антисциентизм?

Антисциентизм — полная противоположность сциентизма, отрицающая главенствующую роль науки в

Слайд 64Аргументы сциентистов и антисциентистов

Сциентисты приветствуют достижения науки. Антисциентиcты испытывают недоверие к

Сциентисты провозглашают знание как наивысшую культурную ценность.

В качестве контраргумента антисциентисты отмечают, что наука может порождать опасности, способные уничтожить всё человечество, и вместе с тем её многочисленные достижения не сделали человечество счастливее.

Слайд 65Аргументы сциентистов и антисциентистов

Сциентисты полагают, что только благодаря науке жизнь может

У антисциентистов считается, что понятие «научное знание» имеет не то же самое значение, что понятие «истинное знание», и «знание» не означает «мудрость».

Слайд 66Портрет ученого П. Фейерабенда

Ученый - этот человек, который добивается успеха именно

В его уме слит разум и антиразум, смысл и бессмыслица, расчет и случай, сознательное и бессознательное, гуманизм и антигуманизм.

Слайд 67Труд ученого состоит из трех частей:

1. Выдвижение принципов.

2. Выведение

3. Экспериментальная проверка наблюдаемых фактов.

Слайд 68Макс Вебер:

Долг ученого в беспрестанном преодолении себя, инерции собственного мышления.

Современный ученый

Слайд 69Показатели принадлежности к интеллектуальной элите

избрание конкретного ученого действительным членом, членом-корреспондентом, почетным

присуждение премий и медалей за научную деятельность;

включение биографических справок о них в специальные биографические справочники и энциклопедии;

участие ученых в работе редакционных коллегий, изданий с высоким научным цензом;

высокий индекс цитирования публикаций ученого членами мирового научного сообщества.

Слайд 70Наука как социальный институт наука имеет собственную структуру:

совокупность знаний и их

специфические познавательные цели и задачи;

определенные функции;

специфические средства познания и учреждения;

формы контроля, экспертизы и оценки научных достижений;

определенные санкции.

Слайд 71Понятие научного сообщества

Понятие «научное сообщество» ввел в обиход английский ученый и

Научное сообщество представляет не единую структуру, а «гранулированную среду».

Оно состоит из отдельных научных групп, которые коллективно создают новый элемент знания.

Слайд 72Понятие научного этоса

По мнению американского социолога Р. Мертона, следует выделить такие

универсализм;

коллективизм;

бескорыстие;

организованный скептицизм, критицизм.

Слайд 73Функции, которые государство реализует по отношению к науке

обеспечение науки ресурсами;

производство

потребление результатов научных исследований;

создание, поддержание и улучшение условий для научной деятельности;

поддержание связей (координации) между элементами системы;

формирование долгосрочных ориентиров для экономических субъектов.