Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования Российский Университет Дружбы Народов

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Развитие ветеринарной офтальмологии презентация

Содержание

- 1. Развитие ветеринарной офтальмологии

- 2. Содержание Введение Офтальмология как наука Задачи ветеринарной

- 3. Введение Глаз представляет собой важнейший инструмент познания

- 5. Офтальмология (ophthalmos — глаз и logos —слово,

- 6. Главнейшая задача ветеринарной офтальмологии — организация

- 7. До середины прошлого столетия многие

- 8. Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц Немецкий физик, врач,

- 9. В конце XIX — начале XX

- 10. Появившиеся в 1927 и 1930 гг.

- 11. При третьем издании учебника (1953) автор

- 12. В 1944 г. вышла в свет

- 13. Большой вклад в развитие отечественной офтальмологии

- 14. В послевоенное время большое внимание уделялось

- 15. Благодаря развитию учения о нервизме и

- 16. В 60-х годах XX века широко

- 17. В учебном пособии «Ветеринарная офтальмология» рассмотрены

- 18. Связь офтальмологии с другими науками Ветеринарная офтальмология

- 19. Знание терапии и клинической диагностики необходимо,

- 20. Использованная литература А.В. Лебедев, В.А. Черванев, Л.П. Трояновская – "Ветеринарная офтальмология. Учебное пособие" Wikipedia.org

Слайд 1Развитие ветеринарной офтальмологии.

Подготовила Шипулина Наталья, группа СЕБ 1.11

Проверила Кротова Е.

А.

Слайд 2Содержание

Введение

Офтальмология как наука

Задачи ветеринарной офтальмологии

История развития ветеринарной офтальмологии

Связь с другими науками

Слайд 3Введение

Глаз представляет собой важнейший инструмент познания внешнего мира: основная информация об

окружающей действительности поступает в мозг именно через этот анализатор.

Все органы чувств, в том числе и глаз, функционируют как приборы для восприятия сигналов. Зрительный анализатор передает в мозг информацию, которая через цепь электрофизиологических импульсов кодируется в нервную активность. Сигналы, поступающие в кору головного мозга, анализируются и затем синтезируются в зрительный образ.

Все органы чувств, в том числе и глаз, функционируют как приборы для восприятия сигналов. Зрительный анализатор передает в мозг информацию, которая через цепь электрофизиологических импульсов кодируется в нервную активность. Сигналы, поступающие в кору головного мозга, анализируются и затем синтезируются в зрительный образ.

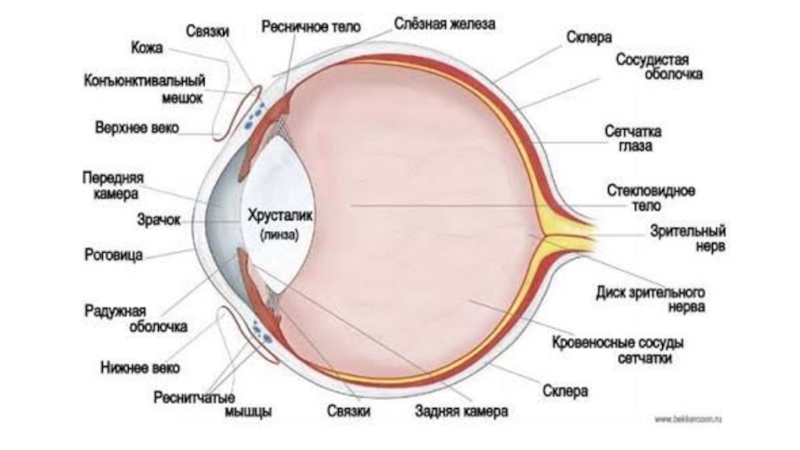

Слайд 5Офтальмология (ophthalmos — глаз и logos —слово, учение) — наука, изучающая

анатомо-физиологические особенности органа зрения, методы его исследования, причины возникновения болезней, их патогенез, клинические признаки, диагностику, лечение и меры профилактик.

Слайд 6

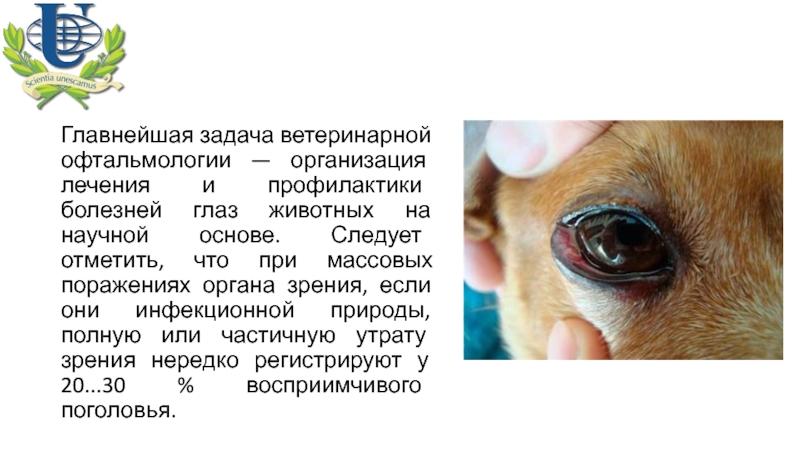

Главнейшая задача ветеринарной офтальмологии — организация лечения и профилактики болезней глаз

животных на научной основе. Следует отметить, что при массовых поражениях органа зрения, если они инфекционной природы, полную или частичную утрату зрения нередко регистрируют у 20...30 % восприимчивого поголовья.

Слайд 7

До середины прошлого столетия многие болезни глаз не диагностировали и

объединяли одним общим понятием — амав-роз, что характеризовало слепоту, а сущность патологии оставалась нерасшифрованной. К таким болезням относили различные поражения сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и др. Научные принципы диагностики различных патологий обусловлены введением в глазную практику офтальмоскопа — глазного зеркала, с помощью которого врачи сумели заглянуть внутрь глаза, изучить нормальное строение его дна, преломляющих сред и сопоставить состояние указанных структур в норме и при болезни.

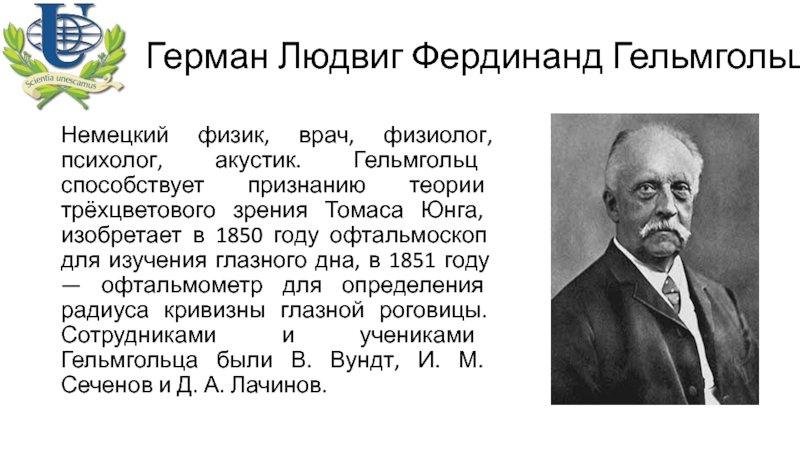

Слайд 8Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц

Немецкий физик, врач, физиолог, психолог, акустик. Гельмгольц способствует

признанию теории трёхцветового зрения Томаса Юнга, изобретает в 1850 году офтальмоскоп для изучения глазного дна, в 1851 году — офтальмометр для определения радиуса кривизны глазной роговицы. Сотрудниками и учениками Гельмгольца были В. Вундт, И. М. Сеченов и Д. А. Лачинов.

Слайд 9

В конце XIX — начале XX столетия офтальмологию изучали по переводной

иностранной литературе. Первые попытки отечественных разработок в этом направлении принадлежат Н. Н. Мари (1888), В. Г. Гутману (1904) и И. И. Шантырю (1908). В периодической печати того времени сообщалось о некоторых болезнях глаз, получивших массовое распространение. Особое внимание привлекали заразный, или контагиозный (повальный), кератит у крупного рогатого скота и периодическая офтальмия у лошадей, наносившие большой экономический ущерб крестьянским хозяйствам и армии.

Слайд 10

Появившиеся в 1927 и 1930 гг. руководства по глазным болезням Н.

Н. Богданова и в 1936 г. 3. И. Гауэнштейна в значительной мере были переводными и недостаточно учитывали отечественные особенности ведения сельского хозяйства. Особенно ценными явились монографии А. В. Макашова (1939) по методам исследования глаз у животных и его учебник по глазным болезням домашних животных (1940), в которых обстоятельно и последовательно были изложены сведения отечественных и зарубежных авторов, современные взгляды на этиологию, патогенез болезней и меры лечения.

Слайд 11

При третьем издании учебника (1953) автор коренным образом переработал весь материал:

дал его с позиций основных положений павловской физиологии, с учетом влияния на организм внешних факторов, взаимосвязи организма и внешней среды, местного процесса и состояния организма. Учебник «Ветеринарная офтальмология» был переведен на польский и китайский языки. Его взял за основу профессор П. Минчев при написании своего учебника по офтальмологии на русском языке (1958).

Слайд 12

В 1944 г. вышла в свет монография В.Н. Фоминых «Периодическое воспаление

глаз у лошадей».

В 60-х годах XX века стала ощущаться острая необходимость в новом учебнике, который учитывал бы новейшие достижения науки и практики, в частности по инфекционному конъюнктиво-кератиту крупного рогатого скота, получившему значительное распространение. С этой задачей успешно справился доцент К. А. Фомин, прошедший хорошую школу по офтальмологии у профессора А. В. Макашова и имевший богатый опыт офтальмологической практики и преподавания и Московской государственной ветеринарной академии имени К. И. Скрябина (ныне МГАВМ и Б им. К. И. Скрябина).

В 60-х годах XX века стала ощущаться острая необходимость в новом учебнике, который учитывал бы новейшие достижения науки и практики, в частности по инфекционному конъюнктиво-кератиту крупного рогатого скота, получившему значительное распространение. С этой задачей успешно справился доцент К. А. Фомин, прошедший хорошую школу по офтальмологии у профессора А. В. Макашова и имевший богатый опыт офтальмологической практики и преподавания и Московской государственной ветеринарной академии имени К. И. Скрябина (ныне МГАВМ и Б им. К. И. Скрябина).

Слайд 13

Большой вклад в развитие отечественной офтальмологии внес профессор Витебского ветеринарного института

И. Я. Демиденко, изучавший дно глаза и его аномалии у лошадей, влияние на данную структуру различных факторов, что имело не только диагностическое значение, но и помогло разобраться в патогенезе ряда болезней.

Слайд 14

В послевоенное время большое внимание уделялось изучению метода тканевой терапии по

В. П. Филатову. Принцип тканевой терапии был введен в ветеринарную практику А. И. Тарасовой, Н. И. Кобяковой (1948), В. Н. Авроровым (1949). Широко изучали данный метод лечения в Воронежском зооветеринарном институте А. В. Макашов и М. А Макаров, в Харьковском зооветеринарном институте В. А. Герман, И. А. Калашник, в Московской ветеринарной академии М. В. Плахотин, П. Ф. Симбирцев и многие другие, в связи с чем метод стали широко применять в ветеринарной практике при лечении животных с болезнями глаз.

Слайд 15

Благодаря развитию учения о нервизме и предложениям А. В. Вишневского и

А. А. Вишневского по новокаиновой терапии ученые разработали методы регионарных блокад, в частности нервов глаза. Первым практическим опытом считают патогенетическое лечение кератитов и других болезней глаз, предложенное П. П. Гатиным. Следует также указать на исследования B. Н. Авророва, посвященные разработке ретробульбарной новокаиновой блокады, данные А. Н. Голикова и C. Т. Шитова по блокаде краниального шейного симпатического узла, Л. П. Бурчуладзе по блокаде ресничного узла.

Слайд 16

В 60-х годах XX века широко изучали кортикостероидную терапию при ряде

болезней глаз (А Ф. Русинов), применение радиоактивного фосфора Р32 при риккетсиозе глаз (М. В. Плахотин, Е. П. Копенкин, А. Д. Белов), глазных лекарственных пленок (ГЛП), обладающих длительным действием и снижающих трудоемкость ветеринарной работы (М. В. Плахотин, Р. С. Алахвердиев, Е. П. Копенкин, В. А. Черванев, Б. Н. Алтухов и др.).

Слайд 17

В учебном пособии «Ветеринарная офтальмология» рассмотрены анатомия и физиология органа зрения;

изложены методы исследования глаза, в также терапия и организация профилактических мероприятий при первичных и вторичных заболеваниях глаз. Термины приведены в соответствие с 4-й редакцией Международной ветеринарной анатомической номенклатуры.

Слайд 18Связь офтальмологии с другими науками

Ветеринарная офтальмология тесно связана с другими науками,

на базе которых она развивается, и в первую очередь с анатомией и физиологией, без которых невозможно изучать патологию органов зрения. Инфекционный процесс в органе зрения и в его защитных приспособлениях нельзя понять без данных микробиологии, вирусологии, микологии и эпизоотологии. Важное значение имеет и паразитология. Офтальмология тесно связана также с фармакологией.

Слайд 19

Знание терапии и клинической диагностики необходимо, чтобы анализировать механизм развития процесса

и его влияния на весь организм. И, наконец, при ряде болезней лечение связано с оперативным вмешательством, что требует овладения хирургическими приемами и навыками новокаиновых блокад. Перед врачом стоит задача установить причину и следствие болезни, выяснить закономерности ее течения. Только в этом случае можно назначить квалифицированное лечение, правильно организовать лечебные и профилактические мероприятия.

Слайд 20Использованная литература

А.В. Лебедев, В.А. Черванев, Л.П. Трояновская – "Ветеринарная офтальмология. Учебное

пособие"

Wikipedia.org

Wikipedia.org