- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методологические основы теории обучения двигательным действиям презентация

Содержание

- 1. Методологические основы теории обучения двигательным действиям

- 2. 1. Методологические основы теории обучения двигательным действиям

- 3. Теория обучения двигательным действиям исследует, объясняет и

- 4. Такого рода исходные положения, лежащие вне сферы самой теории, составляют ее методологическую основу.

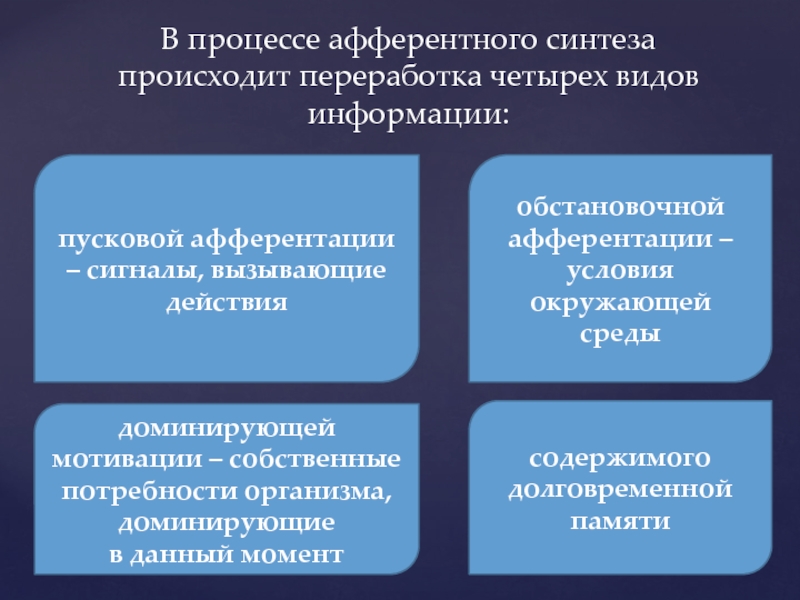

- 5. Анализ формирования научных элементов методологической основы теории

- 6. В начале основой системы обучения было подражание.

- 7. Идеи И. Сеченова послужили основой для работ

- 8. Физиологическое обоснование формирования двигательных навыков в свете

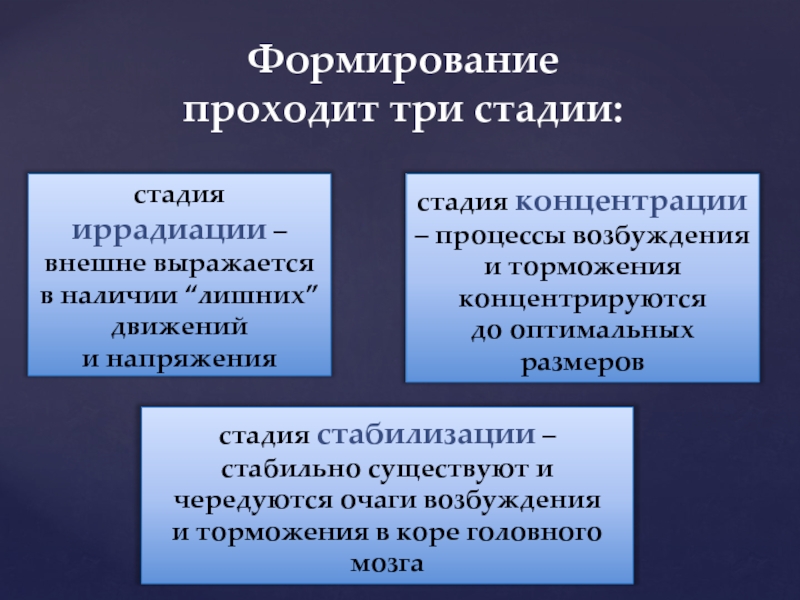

- 9. Формирование проходит три стадии: стадия иррадиации –

- 10. Эта теория просуществовала до 1970-х годов. Она

- 11. П. Анохин развил теорию И. Павлова, обосновал

- 12. акцептор действия (акцептор результатов действия) — гипотетический

- 13. обра́тная афферента́ция (от лат. afferens, род. падеж afferentis приносящий). Физиологический механизм доставки в центральную нервную систему информации о параметрах достигнутых полезных приспособлений, результатов в целенаправленной деятельности организма

- 14. В 30–40-х годах XX ст. Н. Бернштейн

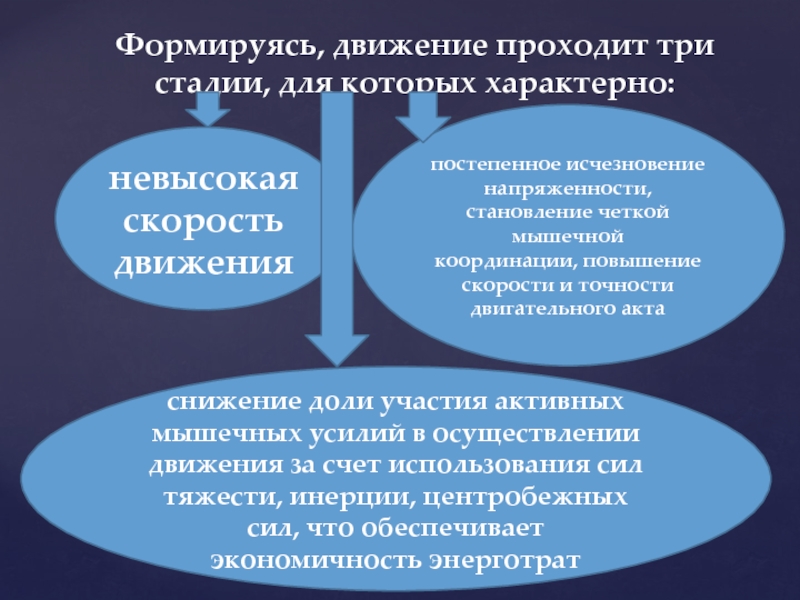

- 15. Формируясь, движение проходит три стадии, для которых

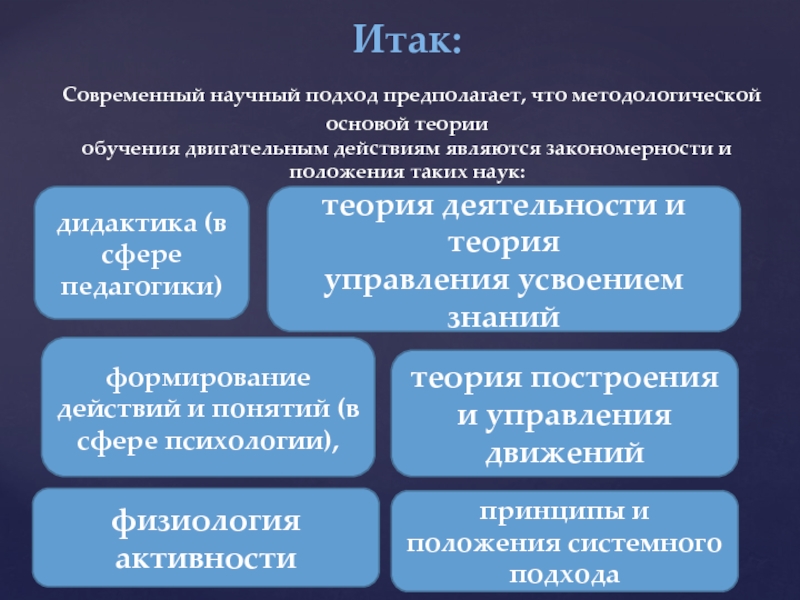

- 16. Итак: Современный научный подход предполагает, что

- 17. 2. Педагогические основы обучения двигательным действиям

- 18. Как известно, одной из основных сторон физического

- 19. Разнообразные двигательные действия формируются в течение жизни

- 20. Внутреннюю логику процесса формирования и совершенствования двигательного

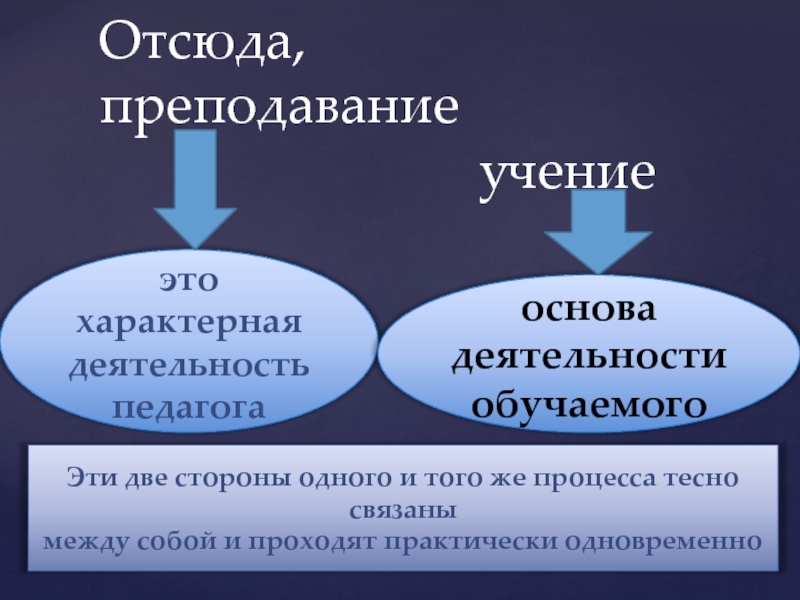

- 21. Отсюда, преподавание

- 22. Обучение двигательным действиям базируется на дидактических принципах

- 23. • принцип сознательности и активности; • принцип

- 24. Важная роль в педагогическом процессе обучения двигательным

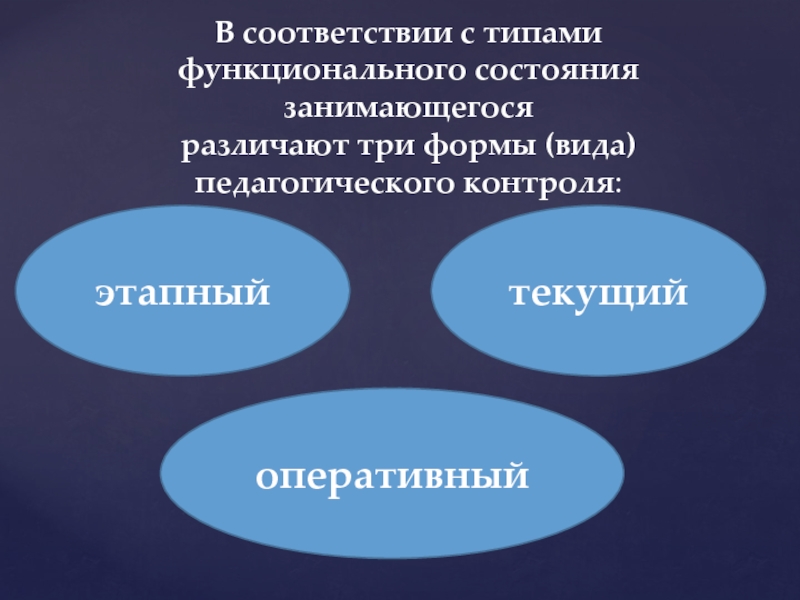

- 25. В соответствии с типами функционального состояния занимающегося

- 26. Данные этапного контроля используются при разработке основных

- 27. 3. Физиологические основы управления двигательными действиями

- 28. Ведущая роль в управлении движениями принадлежит двигательному

- 29. Сигналы, поступающие от различных органов чувств, создают,

- 30. В управлении движениями выделяют два механизма программный кольцевой

- 31. Согласно теории Н. Бернштейна (1947), любое двигательное

- 32. 5 октября [22 сентября] 1896, Москва — 16 января 1966, там же) — советский психофизиолог и

- 33. Высшие уровни выполняют роль ведущих, то есть

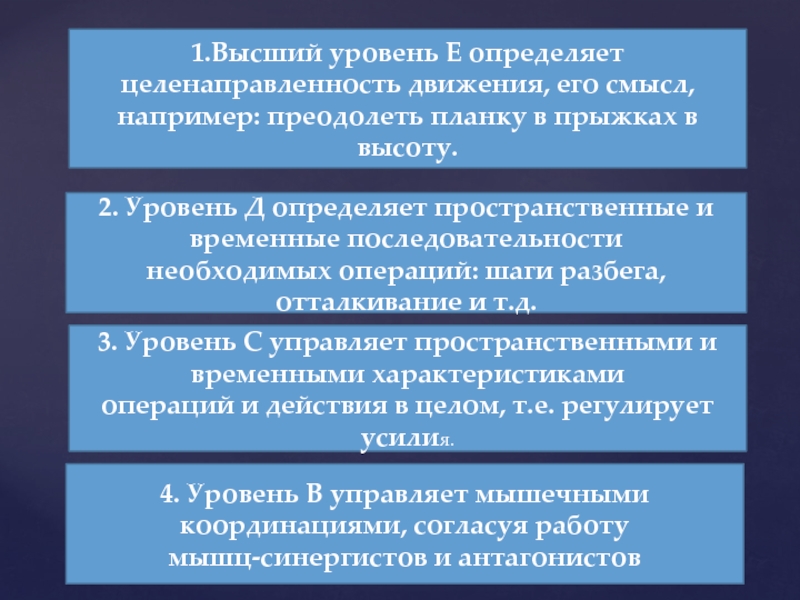

- 34. 1.Высший уровень Е определяет целенаправленность движения, его

- 35. 5. Уровень А управляет такими характеристиками отдельных мышц, как тонус, уровень возбудимости и т.п.

- 36. Высший уровень руководит деятельностью низших. Высшие

- 37. Низшие уровни не могут самостоятельно регулировать смысловую направленность движения, а поэтому нуждаются в “руководстве сверху”.

- 38. Именно поэтому вновь формирующееся движение несовершенно:

- 39. Система управления движениями совершенствуется по мере их

- 40. Движение становится четким, быстрым, свободным, что свидетельствует

- 41. Важным положением теории Н. Бернштейна является утверждение о существовании обратной афферентации.

- 42. Во время движения и после него на

- 43. Теория построения движений раскрывает также и закономерности

- 44. Согласно Н. Бернштейну, двигательный навык есть координационная

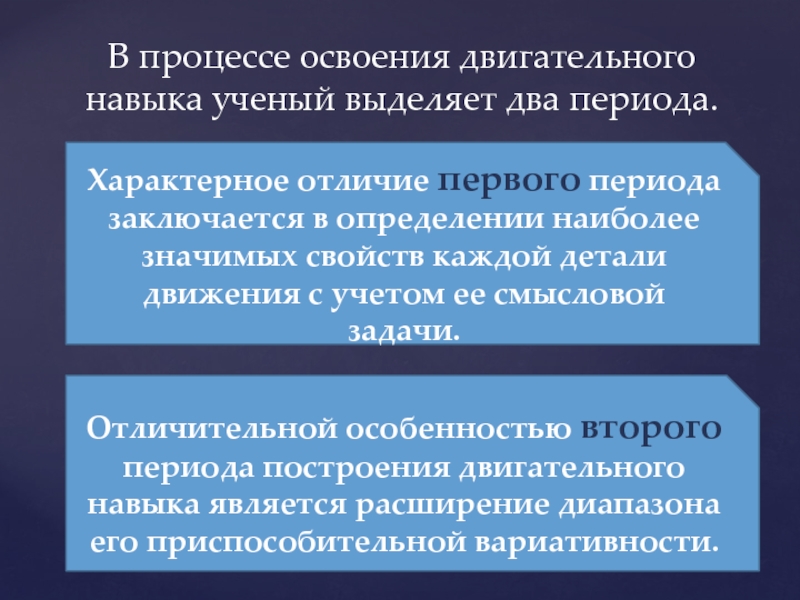

- 45. В процессе освоения двигательного навыка ученый выделяет

- 46. В настоящее время теория построения движений Н.А.

- 47. В 1970 г. Л. Чхаидзе, опираясь на труды Н. Бернштейна, выделил два кольца управления

- 48. внешнее, функционирующее на основе дистальных рецепторов (зрение,

- 49. Параллельно с Н. Бернштейном изучением нейрофизиологических механизмов

- 50. Под функциональной системой понимается динамическая организация процессов и механизмов, обеспечивающая какой-либо приспособительный эффект.

- 51. В ходе формирования функциональной системы выделяют несколько

- 52. Словарь: Афферентация (от лат. afferens — «приносящий») — постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную

- 53. В процессе афферентного синтеза происходит переработка четырех

- 54. Вся информация накапливается в оперативной памяти и

- 55. На основе оперативной памяти (акцептор действия) производится

- 56. П. Анохин отмечал, что все вопросы обучения

- 57. Контрольные вопросы 1. Методологические основы теории обучения

Слайд 3Теория обучения двигательным действиям исследует, объясняет и опосредованно совершенствует свой объект –

Слайд 4Такого рода исходные положения, лежащие вне сферы самой теории, составляют ее методологическую

Слайд 5Анализ формирования научных элементов методологической основы теории обучения двигательным действиям в

Слайд 6В начале основой системы обучения было подражание. Поэтому в самых ранних

Слайд 7Идеи И. Сеченова послужили основой для работ И. Павлова и В.

Слайд 8Физиологическое обоснование формирования двигательных навыков в свете положений теории условных рефлексов было

Слайд 9Формирование

проходит три стадии:

стадия иррадиации – внешне выражается в наличии “лишних” движений

и

стадия концентрации – процессы возбуждения и торможения концентрируются

до оптимальных размеров

стадия стабилизации – стабильно существуют и чередуются очаги возбуждения

и торможения в коре головного мозга

Слайд 10Эта теория просуществовала до 1970-х годов. Она не могла объяснить многие

Слайд 11П. Анохин развил теорию И. Павлова, обосновал понятия “акцептора действия” и “обратной

Слайд 12акцептор действия (акцептор результатов действия) — гипотетический психофизиологический аппарат — психологический механизм предвидения

Слайд 13обра́тная афферента́ция (от лат. afferens, род. падеж afferentis приносящий).

Физиологический механизм доставки в центральную нервную систему информации о параметрах достигнутых полезных

приспособлений, результатов в

целенаправленной деятельности

организма

Слайд 14В 30–40-х годах XX ст. Н. Бернштейн разрабатывает учение о построении

Слайд 15Формируясь, движение проходит три

стадии, для которых характерно:

невысокая скорость движения

постепенное исчезновение напряженности,

координации, повышение скорости и точности двигательного акта

снижение доли участия активных мышечных усилий в осуществлении

движения за счет использования сил тяжести, инерции, центробежных

сил, что обеспечивает экономичность энерготрат

Слайд 16Итак: Современный научный подход предполагает, что методологической основой теории обучения двигательным действиям

дидактика (в сфере педагогики)

теория деятельности и теория

управления усвоением знаний

формирование действий и понятий (в сфере психологии),

теория построения и управления движений

физиология активности

принципы и положения системного подхода

Слайд 18Как известно, одной из основных сторон физического воспитания, как и любого другого

Слайд 19Разнообразные двигательные действия формируются в течение жизни человека при влиянии многих

Слайд 20Внутреннюю логику процесса формирования и совершенствования двигательного действия принято схематически представлять

Слайд 21 Отсюда, преподавание

это характерная деятельность педагога

основа деятельности

обучаемого

Эти две стороны одного и того же процесса тесно связаны

между собой и проходят практически одновременно

Слайд 22Обучение двигательным действиям базируется на дидактических принципах – основополагающих закономерностях обучения, которые

Слайд 23• принцип сознательности и активности; • принцип наглядности; • принцип доступности и индивидуализации; •

Слайд 24Важная роль в педагогическом процессе обучения двигательным действиям принадлежит педагогическому контролю.

Слайд 25В соответствии с типами функционального состояния занимающегося различают три формы (вида) педагогического

этапный

текущий

оперативный

Слайд 26Данные этапного контроля используются при разработке основных направлений процесса обучения двигательным действиям

Слайд 28Ведущая роль в управлении движениями принадлежит двигательному анализатору, а в этом

Слайд 29Сигналы, поступающие от различных органов чувств, создают, по Н.А. Бернштейну, в результате

Слайд 31Согласно теории Н. Бернштейна (1947), любое двигательное действие реализуется многоуровневой системой управления.

Слайд 325 октября [22 сентября] 1896, Москва — 16 января 1966, там же) — советский психофизиолог и физиолог, создатель нового направления

Сын психиатра Александра Николаевича Бернштейна, внук физиолога Натана Осиповича Бернштейна.

Лауреат Сталинской премии второй степени по биологии (за 1947 год, присуждена в 1948.

За 1947 год первая степень не была присуждена ни одному учёному или коллективу учёных).

Никола́й Алекса́ндрович Бернште́йн

Слайд 33Высшие уровни выполняют роль ведущих, то есть регулирующих двигательный акт в целом,

Слайд 341.Высший уровень Е определяет целенаправленность движения, его смысл,

например: преодолеть планку в

2. Уровень Д определяет пространственные и временные последовательности

необходимых операций: шаги разбега, отталкивание и т.д.

3. Уровень С управляет пространственными и временными характеристиками

операций и действия в целом, т.е. регулирует усилия.

4. Уровень В управляет мышечными координациями, согласуя работу

мышц-синергистов и антагонистов

Слайд 355. Уровень А управляет такими характеристиками отдельных мышц, как

тонус, уровень возбудимости

Слайд 36Высший уровень руководит деятельностью низших. Высшие уровни не имеют достаточной обратной связи

Слайд 37Низшие уровни не могут самостоятельно регулировать смысловую направленность движения, а поэтому нуждаются

Слайд 38Именно поэтому вновь формирующееся движение несовершенно: высшие уровни управления, обеспечивающие смысловую

Слайд 39Система управления движениями совершенствуется по мере их становления: формируются межуровневые субординации, низшие

Слайд 40Движение становится четким, быстрым, свободным, что свидетельствует о становлении навыка. Когда

Слайд 41Важным положением теории Н. Бернштейна является утверждение о существовании обратной афферентации.

Слайд 42Во время движения и после него на всех уровнях управления происходит процесс

Слайд 43Теория построения движений раскрывает также и закономерности формирования двигательного навыка. Основой

Слайд 44Согласно Н. Бернштейну, двигательный навык есть координационная структура, представляющая собой освоенное умение

Слайд 45В процессе освоения двигательного навыка ученый выделяет два периода.

Характерное отличие первого

значимых свойств каждой детали движения с учетом ее смысловой

задачи.

Отличительной особенностью второго периода построения двигательного

навыка является расширение диапазона его приспособительной вариативности.

Слайд 46В настоящее время теория построения движений Н.А. Бернштейна получила международное признание

Слайд 48внешнее, функционирующее на основе дистальных

рецепторов (зрение, слух)

внутреннее, опирающееся на проприорецепцию (глубокомышечное

При этом внешнее кольцо обеспечивает смысловое решение двигательной задачи, внутреннее – его биомеханику

Слайд 49Параллельно с Н. Бернштейном изучением нейрофизиологических механизмов

мозга занимался П. Анохин (1979).

Его исследования позволили

сформировать положение о системной организации нервных функций, в

которой за единицу интервальной деятельности была принята функциональная

система.

Слайд 50Под функциональной системой понимается динамическая

организация процессов и механизмов, обеспечивающая какой-либо приспособительный

эффект.

Слайд 51В ходе формирования функциональной системы выделяют несколько

этапов:

1) афферентный синтез;

2) принятие решения;

3)

4) действие и результат действия.

Слайд 52Словарь:

Афферентация (от лат. afferens — «приносящий») — постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих

Слайд 53В процессе афферентного синтеза происходит переработка четырех видов

информации:

пусковой афферентации – сигналы,

обстановочной афферентации – условия окружающей среды

доминирующей

мотивации – собственные потребности организма, доминирующие

в данный момент

содержимого долговременной памяти

Слайд 54Вся информация

накапливается в оперативной памяти и на основе афферентного синтеза

осуществляется принятие

Слайд 55На основе оперативной памяти (акцептор действия) производится

сохранение признаков прогнозируемого результата, что

сличения их с параметрами реального результата, информация о которых

поступает через “обратную афферентацию”.

Слайд 56П. Анохин отмечал, что все вопросы обучения идут с обязательной коррегирующей

ролью

с прогнозируемым результатом возможно самообучение.

![5 октября [22 сентября] 1896, Москва — 16 января 1966, там же) — советский психофизиолог и физиолог, создатель нового направления исследований — физиологии активности. Сын](/img/tmb/5/401633/9467c6ac33890be10f8dc2fc9f648f74-800x.jpg)