- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Лекция 10 Полевые методы изучения биогеоценозов презентация

Содержание

- 1. Лекция 10 Полевые методы изучения биогеоценозов

- 2. Методика закладки пробных площадей Для

- 3. Методика закладки пробных площадей Размер

- 4. Методика закладки пробных площадей Минимальный

- 5. Методика закладки пробных площадей Как

- 6. Методика закладки пробных площадей Для

- 7. Методика закладки пробных площадей Пробные площади могут

- 8. Методика закладки пробных площадей При

- 9. Методика закладки пробных площадей Впоследствии

- 10. Методика закладки пробных площадей Методика

- 11. Методика закладки пробных площадей Древостой. На

- 12. Методика закладки пробных площадей Например, по следующей

- 13. Методика закладки пробных площадей Для более

- 14. Методика закладки пробных площадей Средний и

- 15. Методика закладки пробных площадей очень хорошей жизненности

- 16. Методика закладки пробных площадей Для всех

- 17. Методика закладки пробных площадей Подрост ниже

- 18. Методика закладки пробных площадей Для подлеска

- 19. Методика закладки пробных площадей Напочвенный покров

- 20. Методика выявления флористического состава Знание флоры необходимо

- 21. Методика выявления флористического состава В список вносят

- 22. Методика выявления флористического состава Для определения видов

- 23. Методика выявления флористического состава Как правильно описать

- 24. Методика выявления флористического состава Обойдя весь участок.

- 25. Методика выявления флористического состава При однократном учете

- 26. 7. Диагностические признаки фитоценозов для отнесения к

- 27. 7. Диагностические признаки фитоценозов для отнесения к

Слайд 2Методика закладки пробных площадей Для получения объективных характеристик и количественных показателей

Слайд 3Методика закладки пробных площадей Размер пробных площадей устанавливается исходя из минимального

Слайд 4Методика закладки пробных площадей Минимальный размер пробных площадей в лесу –

Слайд 5Методика закладки пробных площадей Как правило большинство показателей (число особей, их

Слайд 6Методика закладки пробных площадей Для пробных площадей детально описываются положение в

Слайд 7Методика закладки пробных площадей Пробные площади могут быть временными и постоянными. На

Слайд 8Методика закладки пробных площадей При детальном изучении пространственной структуры ППП в

Слайд 9Методика закладки пробных площадей Впоследствии выбираются квадраты, наиболее отражающие строй того

Слайд 10Методика закладки пробных площадей Методика описания ярусов Обязательно изучаются вертикальная –

Слайд 11Методика закладки пробных площадей Древостой. На временных пробных площадях жизненное состояние

Слайд 12Методика закладки пробных площадей Например, по следующей шкале: I А – господствуют в

Слайд 13Методика закладки пробных площадей Для более полной информации о развитии древостоя проводится

Слайд 14Методика закладки пробных площадей Средний и крупный подрост на постоянных пробных площадях

Слайд 15Методика закладки пробных площадей очень хорошей жизненности – деревце густооблиствено (густоохвоено), прирост

Слайд 16Методика закладки пробных площадей Для всех пород отбираются модельные деревца – по

Слайд 17Методика закладки пробных площадей Подрост ниже 0,25 м, всходы и самосев древесных

Слайд 18Методика закладки пробных площадей Для подлеска (кустарников) определяются видовой состав, состояние и

Слайд 19Методика закладки пробных площадей Напочвенный покров отличается большой неоднородностью структуры, особенно в

Слайд 20Методика выявления флористического состава

Знание флоры необходимо для фитоценолога. Обычно в списки

Слайд 21Методика выявления флористического состава

В список вносят названия лишь тех растений, в

Слайд 22Методика выявления флористического состава

Для определения видов служат местные, региональные «Флоры» и

Слайд 23Методика выявления флористического состава

Как правильно описать флористический состав фитоценоза?

Для того чтобы

Слайд 24Методика выявления флористического состава

Обойдя весь участок. делают его пересечение по диагонали,

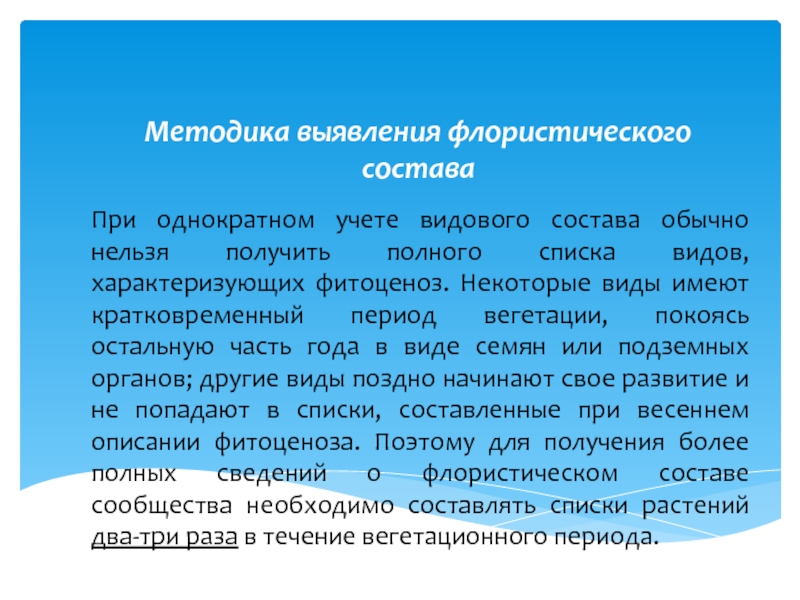

Слайд 25Методика выявления флористического состава

При однократном учете видового состава обычно нельзя получить

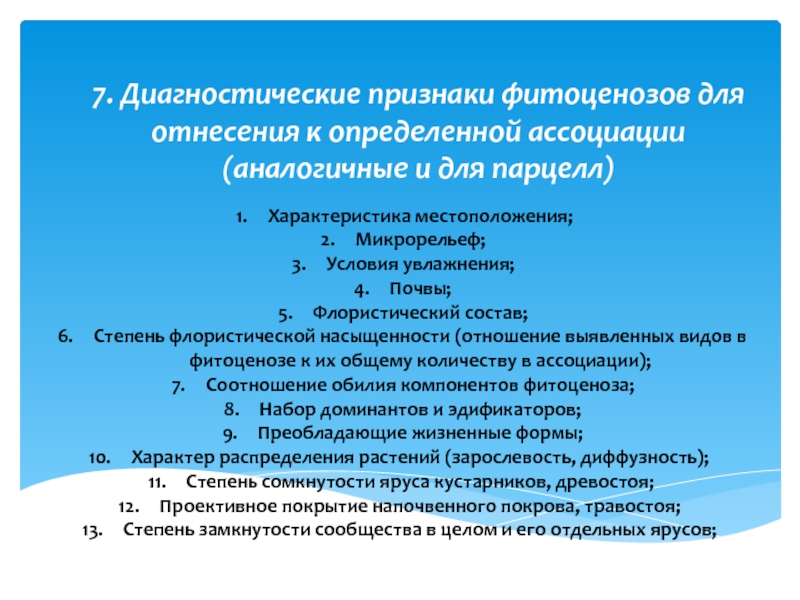

Слайд 267. Диагностические признаки фитоценозов для отнесения к определенной ассоциации (аналогичные и

Характеристика местоположения;

Микрорельеф;

Условия увлажнения;

Почвы;

Флористический состав;

Степень флористической насыщенности (отношение выявленных видов в фитоценозе к их общему количеству в ассоциации);

Соотношение обилия компонентов фитоценоза;

Набор доминантов и эдификаторов;

Преобладающие жизненные формы;

Характер распределения растений (зарослевость, диффузность);

Степень сомкнутости яруса кустарников, древостоя;

Проективное покрытие напочвенного покрова, травостоя;

Степень замкнутости сообщества в целом и его отдельных ярусов;

Слайд 277. Диагностические признаки фитоценозов для отнесения к определенной ассоциации (аналогичные и

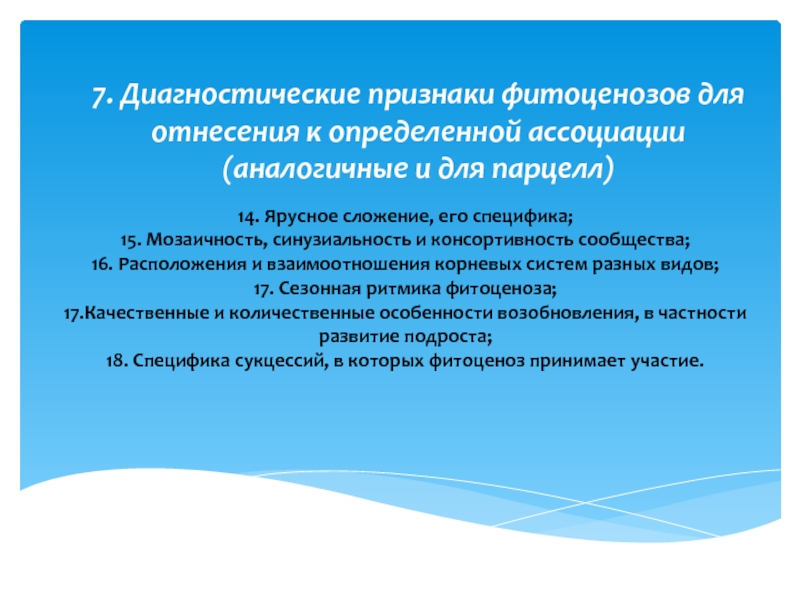

14. Ярусное сложение, его специфика;

15. Мозаичность, синузиальность и консортивность сообщества;

16. Расположения и взаимоотношения корневых систем разных видов;

17. Сезонная ритмика фитоценоза;

17.Качественные и количественные особенности возобновления, в частности развитие подроста;

18. Специфика сукцессий, в которых фитоценоз принимает участие.