директора по УВР

Обрезаненко И.А.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Профессиональная компетентность в образовательном процессе презентация

Содержание

- 1. Профессиональная компетентность в образовательном процессе

- 2. Знания – это то, что человек

- 3. ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «КОМПЕТЕНЦИЯ» Компетенция – совокупность

- 4. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей

- 5. Компетенция – это совокупность знаний, умений,

- 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - Совокупность

- 7. ИЕРАРХИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ХУТОРСКОМУ А.В.

- 8. Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое,

- 9. Информационная компетентность включает объём информации (знаний)

- 10. Интеллектуально-педагогическую компетенцию Введенский В.Н рассматривает как

- 11. УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА (ПО Н.В. КУЗЬМИНОЙ)

- 12. На локально-моделирующем уровне деятельности достаточное владение

- 13. Уровень системно-моделирующего творчества соответствует высшему мастерству

- 14. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ Специальная компетентность включает

- 15. Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение педагогической диагностикой,

- 16. Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять личностные

- 17. Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень

- 18. УРОВНИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Нормативный уровень характерен

- 19. Творческий уровень - в большей степени

- 20. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА Педагогическая профессия

- 21. Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания

- 22. ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 1. Умения ставить педагогические

- 23. 2. Умения программировать способы педагогических взаимодействий

- 24. 3. Умения выполнять педагогические действия предполагают

- 25. 4. Умения изучать процесс и результаты

- 26. Н.В. КУЗЬМИНА (1989) ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛЯТЬ ТРИ УРОВНЯ

- 27. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. : "Не забывайте,

- 28. ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА - оптимальная совокупность общечеловеческих

- 29. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Теоретическая готовность

- 30. АНАЛИТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ Сформированность аналитических умений - один

- 31. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ В зависимости

- 32. ПРОЕКТИВНЫЕ УМЕНИЯ Триада "анализ — прогноз —

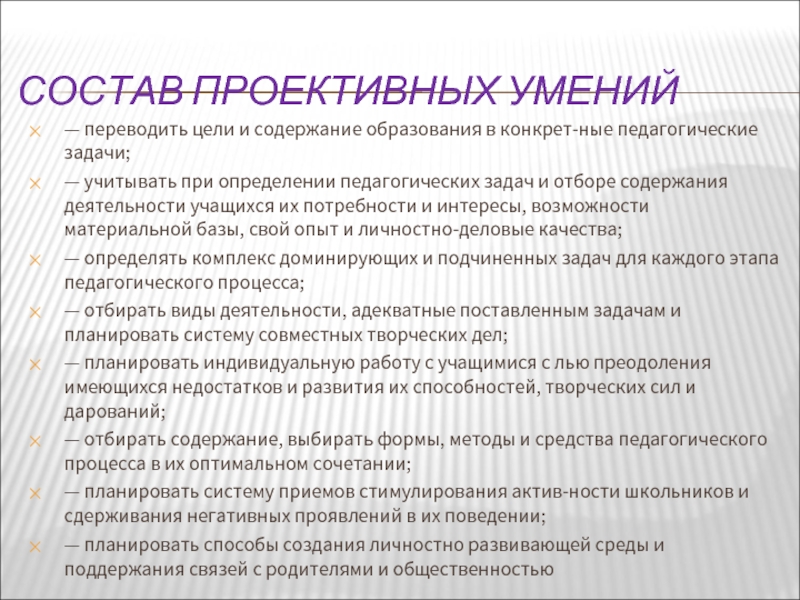

- 33. СОСТАВ ПРОЕКТИВНЫХ УМЕНИЙ — переводить цели и

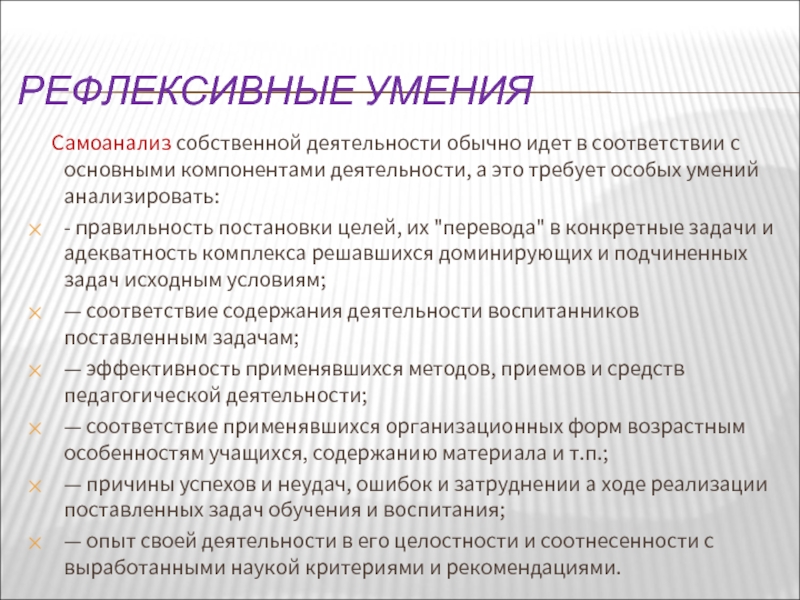

- 34. РЕФЛЕКСИВНЫЕ УМЕНИЯ Самоанализ собственной деятельности

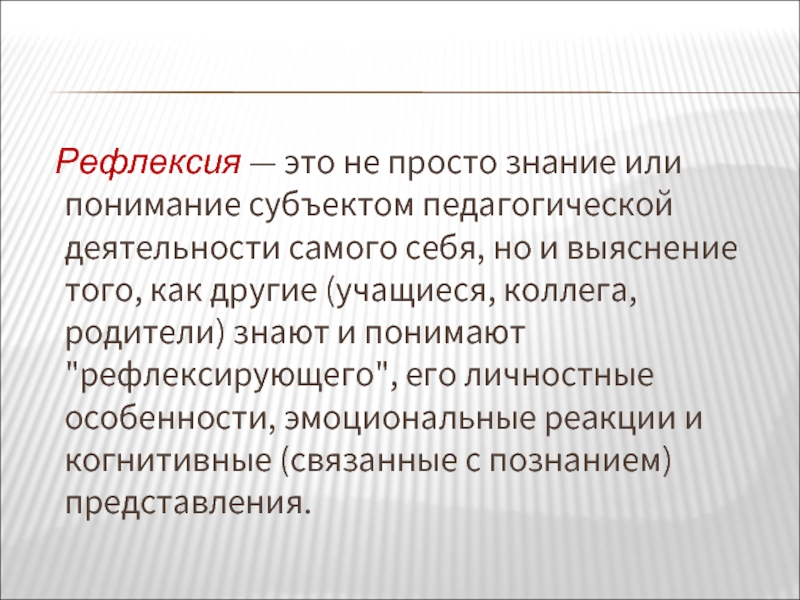

- 35. Рефлексия — это не

- 36. ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практическая

- 37. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА

- 38. Информационные умения. Обычно их связывают

- 39. Развивающие умения. Такие умения предполагают определение

- 40. Ориентационные умения. Они направлены на формирование

- 41. Коммуникативные умения педагога структурно могут быть

- 42. " Не может быть

- 43. Творчество в деятельности педагога

- 44. Творчество - это деятельность, порождающая нечто

- 45. С.С. Голъдентрихт отмечает, что

- 46. педагогическое мастерство - это деятельность педагога

- 47. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

- 48. Важнейшей характеристикой является «направленность на

- 49. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 50. ДИАГНОСТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ аналитические профессиональные действия, позволяющие

- 51. Таким образом, категория «профессиональная компетенция» учителя

- 52. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

- 53. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует владение

- 54. Личностная профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения

- 55. КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА:

- 56. Коммуникативный (от лат. communico – связываю,

- 57. Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение

- 58. Понятие «профессионализм» является более

- 59. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: а) стадия допрофессионализма, когда

- 60. в) стадия суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую

- 61. КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 1. Критерий профессиональной продуктивности характеризует уровень

- 62. 2. Критерий профессиональной идентичности характеризует значимость для

- 63. 3. Критерий профессиональной зрелости свидетельствует об умении

- 64. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА Фаза экстенсивного развития профессионализма.

- 65. Фаза интенсивного развития профессионализма. По мере

- 66. Фаза стагнации профессионализма. Для данного этапа

- 67. Стадия деградации профессионализма. Главной

- 69. ФОРМЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. Трудовая деятельность как

- 70. только работа – подавляет человека, лишает

- 71. ВЫВОД: профессиональная компетентность выступает как «интегральная характеристика

- 72. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Слайд 1ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Педагогические чтения

8 января 2010 года

Автор презентации

заместитель

Слайд 2

Знания – это то, что человек знает, помнит на теоретическом, общем

уровне.

Умения – это то, что человек может, при необходимости, сделать, произвести какой-либо продукт труда.

Навыки – это умения, которые хорошо отработаны, частично переведены на уровень автоматизма и применение которых является высокоэффективным.

Умения – это то, что человек может, при необходимости, сделать, произвести какой-либо продукт труда.

Навыки – это умения, которые хорошо отработаны, частично переведены на уровень автоматизма и применение которых является высокоэффективным.

Слайд 3ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «КОМПЕТЕНЦИЯ»

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественного продуктивного действия по отношению к ним.

Слайд 4

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение

к ней и предмету деятельности.

(А.В. Хуторской)

(А.В. Хуторской)

Слайд 5

Компетенция – это совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих готовность

будущего учителя к осуществлению профессиональной деятельности в любой (в т.ч. и нестандартной) ситуации.

Компетентность – это совокупность сформированных компетенций, составляющая систему профессионализма специалиста в общем или же в той или иной области деятельности.

Компетентность – это совокупность сформированных компетенций, составляющая систему профессионализма специалиста в общем или же в той или иной области деятельности.

Слайд 6ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ -

Совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,

навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной действительности.

Слайд 7ИЕРАРХИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО

ХУТОРСКОМУ А.В.

ключевые – относятся к общему

(метапредметному) содержанию образования;

общепредметные – относятся к определённому кругу учебных предметов и образовательных областей;

предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов

общепредметные – относятся к определённому кругу учебных предметов и образовательных областей;

предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов

Слайд 8

Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое, интегративное качество, основными составляющими компонентами

которого являются эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение награждать; деликатность, умение делать коммуникацию «гладкой».

Слайд 9

Информационная компетентность включает объём информации (знаний) о себе, об обучающихся и

их родителях, об опыте работы других педагогов.

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него умений управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию.

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него умений управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию.

Слайд 10

Интеллектуально-педагогическую компетенцию Введенский В.Н рассматривает как комплекс умений по анализу, синтезу,

сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления

Слайд 11УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

(ПО Н.В. КУЗЬМИНОЙ)

Преподаватели, находящиеся на репродуктивном уровне деятельности,

целиком поглощены самим преподаваемым предметом, его пересказом, близким к тексту.

На адаптивном уровне деятельности количество структурных элементов педагогической системы и связей между ними увеличивается. Преподаватель ищет, каким образом приспособить учебную информацию к аудитории. Но при этом главной остается информация.

На адаптивном уровне деятельности количество структурных элементов педагогической системы и связей между ними увеличивается. Преподаватель ищет, каким образом приспособить учебную информацию к аудитории. Но при этом главной остается информация.

Слайд 12

На локально-моделирующем уровне деятельности достаточное владение информацией позволяет педагогу начать поиск

в различных способах ее предъявления. Он оказывается способным накопить психологические знания о группе и об отдельных учащихся.

На уровне системно-моделирующем знания в зону активного внимания преподавателя попадают цели педагогической системы. Только на этом уровне деятельности возникает вопрос о том, в какой мере индивидуальная система работы педагога подчинена целевому результату.

На уровне системно-моделирующем знания в зону активного внимания преподавателя попадают цели педагогической системы. Только на этом уровне деятельности возникает вопрос о том, в какой мере индивидуальная система работы педагога подчинена целевому результату.

Слайд 13

Уровень системно-моделирующего творчества соответствует высшему мастерству преподавателя, когда его внимание сфокусировано

на личности обучаемого, когда преподаватель превращает учебный предмет в средство формирования творческой личности обучаемого, способной к профессиональному и личностному самоутверждению.

Слайд 14ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Специальная компетентность включает глубокие знания, квалификацию и опыт

деятельности в области преподаваемого предмета, по которому ведется обучение; знание способов решения технических, творческих задач.

Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.

Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.

Слайд 15

Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение педагогической диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения

с обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу на основе результатов педагогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых устойчивый интерес к выбранной специальности, к преподаваемому предмету.

Слайд 16

Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять личностные особенности, установки и направленность обучаемых,

определять и учитывать эмоциональное состояние людей; умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами, учащимися.

Слайд 17

Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей; знание

о способах профессионального самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе; желание самосовершенствования.

Слайд 18УРОВНИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативный уровень характерен для преподавателей, ориентированных на стандарт,

эталонное качество педагогической деятельности, стремящихся к его сохранению и поддержанию.

Преобразующий уровень качества предполагает достижение позитивного результата педагогической деятельности за счет освоения и поиска нового, которое уже, как правило, где-то, кем-то реализуется. Преподаватели, работающие на этом уровне качества, более полно отражают свою индивидуальность в педагогической деятельности, для них характерен ориентир на нормы индивидуального прогресса.

Преобразующий уровень качества предполагает достижение позитивного результата педагогической деятельности за счет освоения и поиска нового, которое уже, как правило, где-то, кем-то реализуется. Преподаватели, работающие на этом уровне качества, более полно отражают свою индивидуальность в педагогической деятельности, для них характерен ориентир на нормы индивидуального прогресса.

Слайд 19

Творческий уровень - в большей степени ориентирован на нормы, идеалы, устанавливающие

перспективные цели в данном виде деятельности, и индивидуальные нормы. Он характерен для преподавателей, занимающихся исследовательской работой, имеющих собственные методики преподавания, постоянно находящихся в творческом поиске.

Слайд 20ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей.

А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога поэтому выражает единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессионализм (Л.И. Мищенко).

Слайд 21

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания -необходимое, но далеко не достаточное

условие профессиональной компетентности. Многие из них, в частности теоретико-практические и методические знания, являются Предпосылкой педагогических умений и навыков.

Педагогические умения — это совокупность последовательно развертывающихся во внешнем или внутреннем плане педагогических действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), направленных на решение задач развития гармоничной личности и основанных на соответствующих теоретических знаниях.

Педагогические умения — это совокупность последовательно развертывающихся во внешнем или внутреннем плане педагогических действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), направленных на решение задач развития гармоничной личности и основанных на соответствующих теоретических знаниях.

Слайд 22ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ

1. Умения ставить педагогические задачи, связанные с "переводом" содержания

объективного процесса социализации в конкретные задачи обучения и воспитания: изучение личности и коллектива с целью определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми знаниями, отражению педагогических воздействий и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса образовательных, воспитательных и развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.

Слайд 23

2. Умения программировать способы педагогических взаимодействий позволяют построить и привести в

движение логически завершенную педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспитательных и развивающих задач; обоснованный отбор содержания образовательного процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации.

Слайд 24

3. Умения выполнять педагогические действия предполагают выделение и установление взаимосвязи между

компонентами и факторами воспитания и обучения, приведение их в действие: создание необходимых условий (материальных, морально-психологических, организационных, гигиенических и др.) осуществления образовательного процесса; развитие деятельности школьника, превращающей его из объекта в субъект педагогического процесса; организация и развитие совместной деятельности; обеспечение связи школы с окружающей средой, регулирование внешних непрограммируемых воздействий.

Слайд 25

4. Умения изучать процесс и результаты решения педагогической задачи требуют учета

и оценки итогов педагогической деятельности: самоанализ и анализ хода педагогического процесса и действий педагога; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных педагогических задач.

Слайд 26Н.В. КУЗЬМИНА (1989) ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛЯТЬ ТРИ УРОВНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ:

- мастерства нет,

но тем не менее какие-то компоненты в деятельности учителя и его личности обусловливают возможность ее осуществления;

- про такого учителя говорят: "хороший учитель", "почти мастер", но по каким-то признакам его не считают мастером;

- учителя характеризуют как мастера своего дела.

- про такого учителя говорят: "хороший учитель", "почти мастер", но по каким-то признакам его не считают мастером;

- учителя характеризуют как мастера своего дела.

Слайд 27СУХОМЛИНСКИЙ В.А. :

"Не забывайте, что почва, на которой строится

ваше педагогическое мастерство, в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащаете эту почву, без нее нет школы".

Слайд 28ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА -

оптимальная совокупность общечеловеческих идей и ценностей, профессионально-гуманистических ориентации

и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистической технологии педагогической деятельности. Именно наличие такой культуры позволяет ему изучать и диагностировать уровень развития учащихся, понимать их, вводить в мир духовной культуры, организовывать духовно насыщенную деятельность, формировать социально-ценностные ориентации.

Слайд 29ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теоретическая готовность педагога в структуре его профессиональной

компетентности нередко понимается лишь как определенная совокупность психолого-педагогических и специальных знаний. Но формирование знаний не самоцель. Знания, лежащие в структуре опыта педагога мертвым грузом, не будучи к тому же сведенными в систему, остаются никому неведомым достоянием. Вот почему необходимо обращение к формам проявления теоретической готовности. Таковой является теоретическая деятельность, в свою очередь, проявляющаяся в обобщенном умении педагогически мыслить или, по другому, в конструктивных и гностических умениях, которые относятся к группе внутренних (идеальных) умений.

Слайд 30АНАЛИТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ

Сформированность аналитических умений - один из критериев профессиональной компетентности педагога.

С их помощью извлекаются знания из практики. Они лежат в основе обобщенного умения педагогически мыслить, которое при решении педагогической задачи складывается из следующих частных умений:

- расчленять педагогические явления на составляющие элементы (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.);

-осмысливать каждое педагогическое явление во взаимосвязи со всеми компонентами педагогического процесса;

-находить в психолого-педагогический теории идеи, выводы закономерности, адекватные логике рассматриваемого явления;

— правильно диагностировать педагогическое явление;

— вычленять основную педагогическую задачу (проблему) и определять способы ее оптимального решения.

- расчленять педагогические явления на составляющие элементы (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.);

-осмысливать каждое педагогическое явление во взаимосвязи со всеми компонентами педагогического процесса;

-находить в психолого-педагогический теории идеи, выводы закономерности, адекватные логике рассматриваемого явления;

— правильно диагностировать педагогическое явление;

— вычленять основную педагогическую задачу (проблему) и определять способы ее оптимального решения.

Слайд 31ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ

В зависимости от направленности педагогической задачи прогностические

умения можно объединить в три группы:

- умения прогнозировать развитие коллектива; динамику его структуры, развитие системы взаимоотношений, изменение положения актива и отдельных учащихся в системе взаимоотношений и т.п.;

- умения прогнозировать развитие личности: ее качеств. Чувств, воли и поведения, возможных отклонений в развитии, трудностей в установлении взаимоотношений со сверстниками и т.п.;

- умения прогнозировать ход педагогического процесса:

Образовательные, воспитательные и развивающие возможности учебного материала; затруднения учащихся в учении и других видах деятельности; результаты применения тех или иных методов, приемов и средств обучения и воспитания и т.п.

Умения педагогического прогнозирования требуют от педагога овладения такими методами интеллектуальной деятельности, как моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстраполирование и др.

- умения прогнозировать развитие коллектива; динамику его структуры, развитие системы взаимоотношений, изменение положения актива и отдельных учащихся в системе взаимоотношений и т.п.;

- умения прогнозировать развитие личности: ее качеств. Чувств, воли и поведения, возможных отклонений в развитии, трудностей в установлении взаимоотношений со сверстниками и т.п.;

- умения прогнозировать ход педагогического процесса:

Образовательные, воспитательные и развивающие возможности учебного материала; затруднения учащихся в учении и других видах деятельности; результаты применения тех или иных методов, приемов и средств обучения и воспитания и т.п.

Умения педагогического прогнозирования требуют от педагога овладения такими методами интеллектуальной деятельности, как моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстраполирование и др.

Слайд 32ПРОЕКТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Триада "анализ — прогноз — проект" предполагает выделение и специальной

группы умений, проявляющихся в материализации результатов педагогического прогнозирования в конкретных планах обучения и воспитания. Разработка проекта педагогической деятельности означает прежде всего перевод на педагогический язык целей обучения и воспитания, их максимальную конкретизацию и обоснование способов их поэтапной реализации. Следующим шагом является определение содержания и видов деятельности, осуществление которых обеспечит развитие прогнозируемых качеств и состояний учащихся. При этом важно предусмотреть сочетание различных видов деятельности и проведение специальных мероприятий в соответствии с поставленными задачами.

Слайд 33СОСТАВ ПРОЕКТИВНЫХ УМЕНИЙ

— переводить цели и содержание образования в конкретные педагогические

задачи;

— учитывать при определении педагогических задач и отборе содержания деятельности учащихся их потребности и интересы, возможности материальной базы, свой опыт и личностно-деловые качества;

— определять комплекс доминирующих и подчиненных задач для каждого этапа педагогического процесса;

— отбирать виды деятельности, адекватные поставленным задачам и планировать систему совместных творческих дел;

— планировать индивидуальную работу с учащимися с лью преодоления имеющихся недостатков и развития их способностей, творческих сил и дарований;

— отбирать содержание, выбирать формы, методы и средства педагогического процесса в их оптимальном сочетании;

— планировать систему приемов стимулирования активности школьников и сдерживания негативных проявлений в их поведении;

— планировать способы создания личностно развивающей среды и поддержания связей с родителями и общественностью

— учитывать при определении педагогических задач и отборе содержания деятельности учащихся их потребности и интересы, возможности материальной базы, свой опыт и личностно-деловые качества;

— определять комплекс доминирующих и подчиненных задач для каждого этапа педагогического процесса;

— отбирать виды деятельности, адекватные поставленным задачам и планировать систему совместных творческих дел;

— планировать индивидуальную работу с учащимися с лью преодоления имеющихся недостатков и развития их способностей, творческих сил и дарований;

— отбирать содержание, выбирать формы, методы и средства педагогического процесса в их оптимальном сочетании;

— планировать систему приемов стимулирования активности школьников и сдерживания негативных проявлений в их поведении;

— планировать способы создания личностно развивающей среды и поддержания связей с родителями и общественностью

Слайд 34РЕФЛЕКСИВНЫЕ УМЕНИЯ

Самоанализ собственной деятельности обычно идет в соответствии с

основными компонентами деятельности, а это требует особых умений анализировать:

- правильность постановки целей, их "перевода" в конкретные задачи и адекватность комплекса решавшихся доминирующих и подчиненных задач исходным условиям;

— соответствие содержания деятельности воспитанников поставленным задачам;

— эффективность применявшихся методов, приемов и средств педагогической деятельности;

— соответствие применявшихся организационных форм возрастным особенностям учащихся, содержанию материала и т.п.;

— причины успехов и неудач, ошибок и затруднении а ходе реализации поставленных задач обучения и воспитания;

— опыт своей деятельности в его целостности и соотнесенности с выработанными наукой критериями и рекомендациями.

- правильность постановки целей, их "перевода" в конкретные задачи и адекватность комплекса решавшихся доминирующих и подчиненных задач исходным условиям;

— соответствие содержания деятельности воспитанников поставленным задачам;

— эффективность применявшихся методов, приемов и средств педагогической деятельности;

— соответствие применявшихся организационных форм возрастным особенностям учащихся, содержанию материала и т.п.;

— причины успехов и неудач, ошибок и затруднении а ходе реализации поставленных задач обучения и воспитания;

— опыт своей деятельности в его целостности и соотнесенности с выработанными наукой критериями и рекомендациями.

Слайд 35

Рефлексия — это не просто знание или понимание субъектом

педагогической деятельности самого себя, но и выяснение того, как другие (учащиеся, коллега, родители) знают и понимают "рефлексирующего", его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления.

Слайд 36ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая готовность педагога в структуре его

профессиональной компетентности выражается во внешних (предметных) умениях - умениях педагогически действовать. К ним относятся организаторские и коммуникативные умения.

Слайд 37ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА

К организаторским умениям как общепедагогическим

А.И. Щербаков относит мобилизационные, информационные, развивающие и ориентационные.

Мобилизационные умения. Они связаны с привлечением внимания учащихся и развитием у них устойчивых интересов к учению, труду и другим видам деятельности; формированием потребности в знаниях и вооружением учащихся навыками учебной работы и основами научной организации учебного труда; актуализацией знаний и жизненного опыта воспитанников с целью формирования у них творческого отношения к окружающему миру; созданием специальных ситуаций для проявления воспитанниками нравственных поступков; разумным использованием методов стимулирования, созданием атмосферы совместного переживания и т.п.

Мобилизационные умения. Они связаны с привлечением внимания учащихся и развитием у них устойчивых интересов к учению, труду и другим видам деятельности; формированием потребности в знаниях и вооружением учащихся навыками учебной работы и основами научной организации учебного труда; актуализацией знаний и жизненного опыта воспитанников с целью формирования у них творческого отношения к окружающему миру; созданием специальных ситуаций для проявления воспитанниками нравственных поступков; разумным использованием методов стимулирования, созданием атмосферы совместного переживания и т.п.

Слайд 38

Информационные умения. Обычно их связывают только с непосредственным изложением учебной

информации, в то время, как они имеют место и в способах ее получения. Это умения и навыки работы с печатными и компьютерными источниками, умения дидактически ее преобразовывать, т.е. интерпретировать и адаптировать информацию к задачам обучения и воспитания.

Слайд 39

Развивающие умения. Такие умения предполагают определение "зоны ближайшего развития" (Л.С. Выготский)

отдельных учащихся и класса в целом; создание проблемных ситуаций и других условий для развития познавательных процессов чувств и воли воспитанников; стимулирование познавательной самостоятельности и творческого мышления, потребности в установлении логических (частного к общему, вида к роду, посылки к следствию, конкретного к абстрактному) и функциональных (причины-следствия, цели-средства, качества-количества, действия-результата) отношений; формулирование и постановку вопросов, требующих применения усвоенных знаний, сравнений самостоятельных умозаключений; создание условий для развития индивидуальных особенностей, осуществление в этих целях индивидуального подхода к учащимся.

Слайд 40

Ориентационные умения. Они направлены на формирование морально-ценностных установок воспитанников и научного

мировоззрения, их отношения к труду, явлениям природы и общества, идеалов и других мотивов поведения; привитие устойчивого интереса к учебной деятельности и науке, к производству и профессиональной деятельности, соответствующей склонностям и возможностям детей; организацию совместной творческой деятельности, имеющей своей целью развитие социально значимых качеств личности.

Слайд 41

Коммуникативные умения педагога структурно могут быть представлены как взаимосвязанные группы перцептивных

умений, собственно умений общения и педагогической техники.

В.А. Сухомлинский- “Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу видеть в его глазах сложный духовный мир”.

В.А. Сухомлинский- “Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу видеть в его глазах сложный духовный мир”.

Слайд 42

" Не может быть хорошим воспитатель, - писал А.С.

Макаренко, - который не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражении или сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое его движение воспитывало, и всегда должен знать, что он хочет в данный момент и чего не хочет".

Он особо подчеркивал необходимость владения словом, считая, что педагоги делают много ошибок потому, что не умеют говорить с воспитанниками, не дают им почувствовать волю, культуру, личность педагога.

Он особо подчеркивал необходимость владения словом, считая, что педагоги делают много ошибок потому, что не умеют говорить с воспитанниками, не дают им почувствовать волю, культуру, личность педагога.

Слайд 44

Творчество - это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на

основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно использование уже существующих знаний и расширение области их применения; на другом уровне создается совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний.

Слайд 45

С.С. Голъдентрихт отмечает, что

"природа творческого деяния — созидание, рождение

нового прогрессивного, способствующего развитию человека и общества. Сущность творчества несовместима с деятельностью, враждебной человеку".

Слайд 46

педагогическое мастерство - это деятельность педагога на уровне образцов и эталонов,

отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано со стажем его работы. В отличие от мастерства педагогическое творчество, как отмечает А.К. Маркова, — это всегда поиск и нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных нестандартных способов решения педагогических задач), либо себя и для других (создание новых оригинальных подходов отдельных приемов, перестраивающих известный педагогический опыт).

Слайд 48

Важнейшей характеристикой является «направленность на ребёнка». Педагогическая направленность учителя на ребёнка

преследует цель выработать у ученика мотивацию учения, познания окружающего мира, людей, самого себя. Она предполагает заботу о ребёнке, интерес к нему, любовь, содействие развитию его личности и максимальной самоактуализации его индивидуальности.

Слайд 49СПЕЦИФИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

А) особенностях гуманистического педагогического

мировоззрения, позволяющего такому учителю осуществить организацию и управление жизнедеятельностью системы «педагогического пространства» для младших школьников. Эта система включает в себя: особенности взаимодействия учителя и детской группы; организацию общения с родительской группой и собственное профессиональное самосовершенствование.

Б) В системе профессиональных интегративных знаний и навыков, которые реализуются через гибкое педагогическое мышление учителя. Стержнем системы интегративного знания учителя является психологическое знание.

Б) В системе профессиональных интегративных знаний и навыков, которые реализуются через гибкое педагогическое мышление учителя. Стержнем системы интегративного знания учителя является психологическое знание.

Слайд 50ДИАГНОСТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

аналитические профессиональные действия, позволяющие учителю с помощью учебного содержания

диагносцировать особенности развития младших школьников в процессе учения;

проектировочные, с помощью которых учитель-педагог проецирует возможные варианты детского развития под влиянием обучающих воздействий учителя и родителей;

прогностические, дающие учителю возможность создавать перспективные программы детского развития (развивающие цели) в процессе обучения, а также программы собственного самосовершенствования.

проектировочные, с помощью которых учитель-педагог проецирует возможные варианты детского развития под влиянием обучающих воздействий учителя и родителей;

прогностические, дающие учителю возможность создавать перспективные программы детского развития (развивающие цели) в процессе обучения, а также программы собственного самосовершенствования.

Слайд 51

Таким образом, категория «профессиональная компетенция» учителя начальной школы рассматривается Сорокиной Т.М.

как собирательное понятие, определяющее своеобразие личности учителя как педагога-воспитателя и детского психолога. В основе её лежит концептуальное осознание педагогом своих педагогических возможностей, особенностей детской группы, перспектив её развития своеобразия социума (актуальные характеристики общественных явлений, особенности родительской группы и т.д.). Такое концептуальное осознание определяет профессиональную гибкость педагога в подборе (а не копировании!) педагогических технологий, методик, позволяющих успешно реализовать главную цель – создать условия для позитивного развития личности младшего школьника

Слайд 52

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

А.К.Маркова выделяет четыре вида профессиональной

компетентности :

специальную личностную

социальную индивидуальную

специальную личностную

социальную индивидуальную

Слайд 53

Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует владение деятельностью на высоком профессиональном уровне

и включает не только наличие специальных знаний, но и умение применить их на практике.

Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального общения.

Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального общения.

Слайд 54

Личностная профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной

деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.

Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации.

Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации.

Слайд 55КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА:

Мотивационно-волевой компонент включает в себя:

мотивы, цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое проявление личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной деятельности.

Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в общем случае проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и реализации той или иной педагогической технологии.

Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в общем случае проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и реализации той или иной педагогической технологии.

Слайд 56

Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь) компонент компетентности включает умения

ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Слайд 57

Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент проявляется в умении

сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, поиска личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы.

Слайд 58

Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие «профессиональная компетентность».

Быть профессионалом – это не только знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. (Спасателем на водах не может быть тот, кто, по выражению А.Н.Леонтьева, «знает как плавать», но нé умеет этого делать).

Слайд 59СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА:

а) стадия допрофессионализма, когда человек уже работает, но не обладает

полным набором качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности недостаточно высока;

б) стадия собственно профессионализма, когда человек становится профессионалом, демонстрирует стабильно высокие результаты; эта стадия включает в себя совокупность последовательно сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется показателями, отвечающими требованиям определенных внутренних и внешних критериев;

б) стадия собственно профессионализма, когда человек становится профессионалом, демонстрирует стабильно высокие результаты; эта стадия включает в себя совокупность последовательно сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется показателями, отвечающими требованиям определенных внутренних и внешних критериев;

Слайд 60

в) стадия суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую приближению к «акме» – вершине

профессиональных достижений;

г) стадия «послепрофессионализма» (человек может оказаться «профессионалом в прошлом», «экс-профессионалом», а может оказаться советчиком, учителем, наставником для других специалистов).

г) стадия «послепрофессионализма» (человек может оказаться «профессионалом в прошлом», «экс-профессионалом», а может оказаться советчиком, учителем, наставником для других специалистов).

Слайд 61КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

1. Критерий профессиональной продуктивности характеризует уровень профессионализма человека и степень соответствия

его социально-профессиональным требованиям. Этот критерий характеризуют такие объективные показатели результативности, как количество и качество произведенной продукции, производительность, надежность профессиональной деятельности т.д.

Слайд 62

2. Критерий профессиональной идентичности характеризует значимость для человека профессии и профессиональной деятельности

как средства удовлетворения своих потребностей и развития своего индивидуального ресурса. Оценивается на основе субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой. Мы считаем, что профессиональная идентификация человека с профессией происходит путем соотнесения интериоризированных моделей профессии и профессиональной деятельности с профессиональной Я-концепцией. Профессиональная Я-концепция включает представление о себе как члене профессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе определенных профессиональных норм, правил, традиций, присущих профессиональному сообществу. Сюда входят представления о ПВК, необходимых профессионалу, а также система отношений человека к профессиональным ценностям.

Слайд 63

3. Критерий профессиональной зрелости свидетельствует об умении человека соотносить свои профессиональные возможности

и потребности с предъявляемыми к нему профессиональными требованиями. Сюда входят профессиональная самооценка, уровень притязаний, способность к саморегуляции и др. В структуре профессиональной самооценки выделяют операционально-деятельностный и личностный аспекты [Реан, Кудашев, Баранов, 2002]. Первый из них связан с оценкой себя как субъекта деятельности и выражается в самооценке уровня профессиональной умелости (сформированности умений и навыков) и уровня профессиональной компетентности (системы знаний). Второй аспект выражается в оценке своих личностных качеств в соотнесении с идеальным образом профессиональной Я-концепции («Я-идеальное»).

Слайд 64ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Фаза экстенсивного развития профессионализма. Во время этой фазы человек

накапливает новые знания, формирует новые умения и навыки, для их реализации привлекаются дополнительные ПВК. Происходит включение дополнительных элементов в структуру профессионализма, но связи между новыми элементами – немногочисленные и слабые. Профессиональная деятельность на этом этапе развития характеризуется неустойчивостью характеристик (результативности, мотивации, удовлетворенности), колебательными процессами.

Слайд 65

Фаза интенсивного развития профессионализма. По мере формирования навыков деятельности происходит своеобразная

«фильтрация» включенных ранее новых элементов: отбраковка тех из них, которые не являются необходимыми для обеспечения деятельности, и включение в общую структуру связей элементов, значимых для деятельности на данном этапе развития. Новая структура профессионализма характеризуется не только ростом числа составляющих ее элементов, но и увеличением числа (и прочности) связей между ними. Происходят качественные изменения характеристик деятельности, а также глубинные изменения и самого профессионала (как субъекта труда и личности). Профессиональная деятельность приобретает стабильный характер. У специалиста формируется устойчивая профессиональная самооценка, профессиональное самосознание. Происходит индивидуализация его труда, оттачиваются свойственные только ему профессиональные приемы (выполнения действий, операций, способов принятия решений, мотивации себя и других, саморегуляции и др.).

Слайд 66

Фаза стагнации профессионализма. Для данного этапа характерно дальнейшее «накопление» так называемых

«деструктивных» элементов, включаемых в структуру профессионализма. Многие из этих «деструктивных» элементов являются следствием негативного опыта (собственного и обобщенного), отражающего реалии конкретных ситуаций, но некритично распространяемого затем на любые профессиональные задачи. Человек не осознает необходимости связей между элементами. При стагнации в структуре профессионализма сохраняются лишь старые связи, часть из которых начинает разрываться в виду отсутствия потребности в их актуализации. При отсутствии стремления субъекта к профессиональному развитию (и отсутствии активности в этом направлении) процесс разрыва сложившихся ранее связей становится необратимым. Согласно известному из теории систем «постулату развития», длительное существование системы невозможно без ее развития, она деградирует – разрушается [Дружинин, Конторов, 1976]. Этот вывод справедлив и для рассматриваемого случая: профессионализм как система не может долгое время находиться в состоянии застоя; стагнация неизбежно приводит к деградации профессионализма, включая все его проявления как на уровне характеристик субъекта деятельности и личности профессионала, так и на уровне показателей деятельности.

Слайд 67

Стадия деградации профессионализма. Главной отличительной особенностью профессиональной деградации (понимаемой как постепенное

вырождение, распад профессионализма, движение назад) является сокращение числа элементов, образующих структуру системы профессионализма и разрыв связей между элементами. Отметим, что при профессиональной деградации главная роль принадлежит процессам, происходящим во внутренней среде человека-профессионала, а его взаимодействие с профессиональной средой имеет второстепенный, подчиненный характер.

Слайд 68 СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ПРОЦЕССЫ СТАГНАЦИИ И ДЕГРАДАЦИИ ВО

МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТ ЕГО ОТНОШЕНИЙ К СЕБЕ И К МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, ОТ ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ У НЕГО РЕСУРСОВ.

Слайд 69ФОРМЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Трудовая деятельность как работа

2. Трудовая деятельность как созидание (созидательный

труд).

3. Реализация сознательной деятельности в форме игры как возможность саморазвития человека

развитие этих форм

должно быть взаимосвязано!

3. Реализация сознательной деятельности в форме игры как возможность саморазвития человека

развитие этих форм

должно быть взаимосвязано!

Слайд 70

только работа – подавляет человека, лишает радости и опустошает внутреннюю жизнь,

лишает права человека на творчество;

только труд – лишает человека удовольствия от ощущения и видения воплощенных результатов усилий, а также от самого процесса;

только игра – ведет к инфантильности, так как замедляет процесс перехода из мира возможностей в мир реальности.

только труд – лишает человека удовольствия от ощущения и видения воплощенных результатов усилий, а также от самого процесса;

только игра – ведет к инфантильности, так как замедляет процесс перехода из мира возможностей в мир реальности.

Слайд 71ВЫВОД:

профессиональная компетентность выступает как «интегральная характеристика специалиста, которая определяет его способность

решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» (О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына). Способность в данном случае понимается не как предрасположенность, а как умение.

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат.

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат.