- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

По следам мужества и стойкости презентация

Содержание

- 1. По следам мужества и стойкости

- 2. По следам мужества и стойкости

- 3. «Изведал враг в тот день немало,

- 4. Верные долгу и чести

- 5. Все приходит вовремя для того, кто умеет

- 6. Русская воинская доблесть Русская армия, отстоявшая победу

- 7. На поле Бородинском С буквой «Ч» –

- 8. Верные долгу и чести С буквой «О»

- 9. На смертный бой за нашу землю Первый

- 10. Виват героям русских битв! 26.03.2012

- 11. Могучее, лихое племя 26.03.2012 Образец ноября

- 12. 26.03.2012 Образец 1817 года (Гвардейский) Образец

- 13. 26.03.2012 Модификация 1806 года (Георгиевская)

- 14. «Славный год сей минул, но не пройдут

- 15. Степени ордена и правила ношения 26.03.2012 http://aida.ucoz.ru

- 16. Награждения орденом Дата учреждения :26 ноября (7.XII)

- 17. Только четыре человека стали полными кавалерами ордена

- 18. Источники информации: сайт Википедия М.

Слайд 2

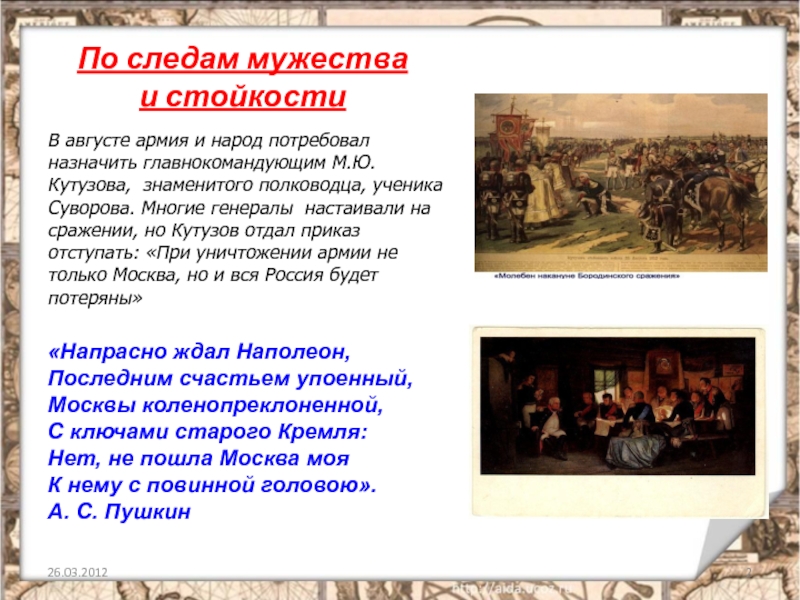

По следам мужества и стойкости

В августе армия и народ потребовал назначить главнокомандующим

«Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной, С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою». А. С. Пушкин

26.03.2012

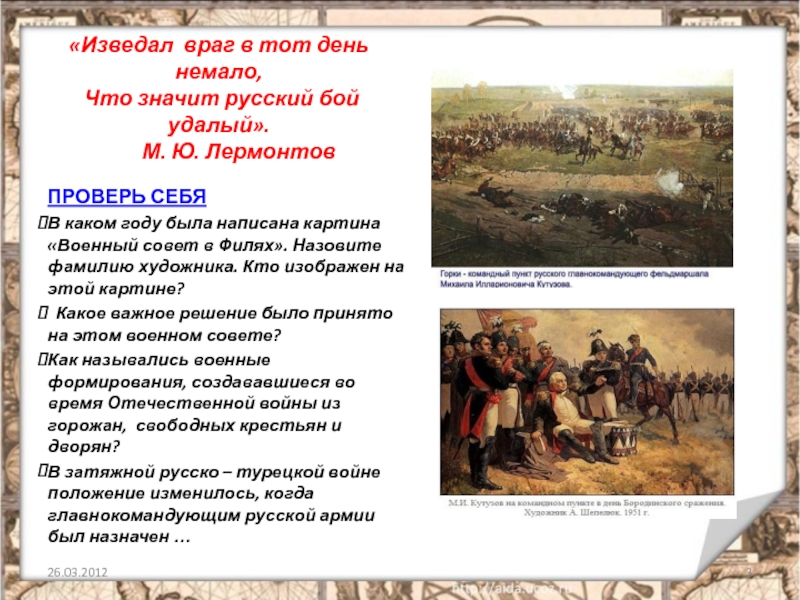

Слайд 3 «Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый».

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

В каком году была написана картина «Военный совет в Филях». Назовите фамилию художника. Кто изображен на этой картине?

Какое важное решение было принято на этом военном совете?

Как назывались военные формирования, создававшиеся во время Отечественной войны из горожан, свободных крестьян и дворян?

В затяжной русско – турецкой войне положение изменилось, когда главнокомандующим русской армии был назначен …

26.03.2012

Слайд 4Верные долгу и чести

В основу орденского статуса были положены боевые качества, отличавшие великого полководца: организация умелой обороны, изматывание противника и затем переход в решительное наступление.

Создателем проекта ордена Кутузова был художник Н.И. Москалев.

26.03.2012

Слайд 5Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать

Высказывания, цитаты М.И.Кутузова

Сей день

- С этакими молодцами - и отступать?

26.03.2012

Слайд 6Русская воинская доблесть

Русская армия, отстоявшая победу в 1812 году над наполеоновской

Кавалерия того времени подразделялась на легкую (в которой служили гусары и уланы) и тяжелую (в ней служили кирасиры и драгуны).

Характерная для того времени система военной организации, подготовка служащих, их комплектование и вооружение позволили русской армии в войне 1812 года заявить о себе, как об армии с высочайшей боевой подготовкой, обладающей наилучшими военными качествами. Победа в этой войне была достигнута благодаря героизму, патриотизму, самоотверженности и высококлассным действиям русских войск.

26.03.2012

Слайд 7На поле Бородинском

С буквой «Ч» – я брат кладовки,

Где старьё, а

С буквой «Ч» я с синяками, Спор решаю кулаками.

Я гроза всего двора, Разбегайся, детвора!

С буквой «Г» – кавалерист, Ладно скроен и плечист. Умываюсь ветром свежим, В бой могу пойти и пешим. Сабля, шпага иль винтовка – Всем в бою владею ловко. Вьётся «конский хвост» на каске, Чтоб сражаться без опаски. (ДРАЧУН – ДРАГУН)

26.03.2012

Слайд 8Верные долгу и чести

С буквой «О» и буквой «Ё»

Украшает он жильё.

На

С буквой «В» – дарует свет, Электричества коль нет. Нам жилище освещает, Но сама при этом тает. А без «В» – другое слово, Для войны оно готово: Битва, бой или сраженье Для прадЕдов поколенья.(СВЕЧА – СЕЧА)

26.03.2012

Слайд 9На смертный бой за нашу землю

Первый слог – вторая нота,

Можешь спеть,

(РЕ + ДУБ – Б + Т = РЕ +ДУТ = РЕДУТ)

В доме с первой нам теплее, Нас она зимою греет. А вторая бой ведёт, По врагам из пушек бьёт.

(БАТАРЕЯ – БАТАРЕЯ)

С буквой «О» – в лесу поляна, А без «О» – стреляю рьяно. Ядра с радостью глотаю, Во врагов их выпускаю.(ОПУШКА – ПУШКА)

26.03.2012

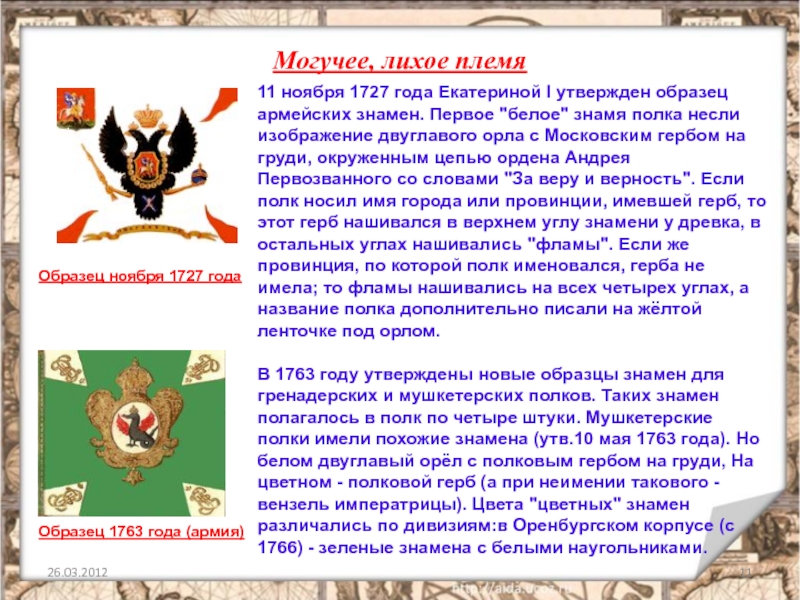

Слайд 11Могучее, лихое племя

26.03.2012

Образец ноября 1727 года

Образец 1763 года (армия)

В 1763 году

11 ноября 1727 года Екатериной I утвержден образец армейских знамен. Первое "белое" знамя полка несли изображение двуглавого орла с Московским гербом на груди, окруженным цепью ордена Андрея Первозванного со словами "За веру и верность". Если полк носил имя города или провинции, имевшей герб, то этот герб нашивался в верхнем углу знамени у древка, в остальных углах нашивались "фламы". Если же провинция, по которой полк именовался, герба не имела; то фламы нашивались на всех четырех углах, а название полка дополнительно писали на жёлтой ленточке под орлом.

Слайд 12

26.03.2012

Образец 1817 года (Гвардейский)

Образец 1900 года

Модификация 1914 года

Появились варианты знамен для

21 апреля 1900 года введен новый образец штандартов по типу новых пехотных знамен. В центре полотнища на лицевой стороне помещалась икона Спас Нерукотворный, кайма иконы посторяла по цвету кайму штандарта.

3 февраля 1817 года установлен образец штандартов для гвардейских полков. Полотнище 11 х 13 вершков с бахромой в 3/4 вершка приборного цвета. Узкие полоски по прибору разделяют полотнище на рамку и внутренний четырехугольник. В центре штандарта двуглавый орёл с опущенными крыльями и московским геробм на груди, перунами и венком в лапах, в углах рамки вензеля.

Слайд 13

26.03.2012

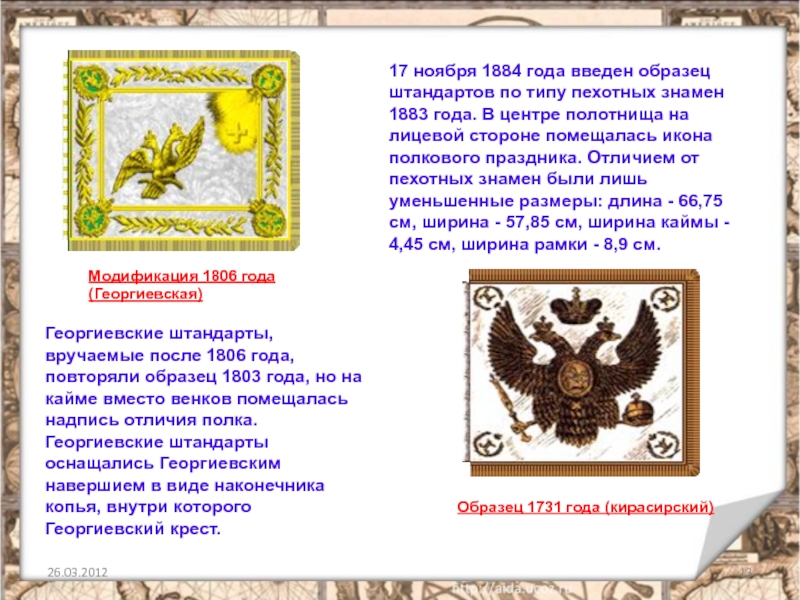

Модификация 1806 года (Георгиевская)

Образец 1731 года (кирасирский)

17 ноября 1884 года

Георгиевские штандарты, вручаемые после 1806 года, повторяли образец 1803 года, но на кайме вместо венков помещалась надпись отличия полка. Георгиевские штандарты оснащались Георгиевским навершием в виде наконечника копья, внутри которого Георгиевский крест.

Слайд 14«Славный год сей минул, но не пройдут

содеянные в нем подвиги»

Звезда и

Слайд 15Степени ордена и правила ношения

26.03.2012

http://aida.ucoz.ru

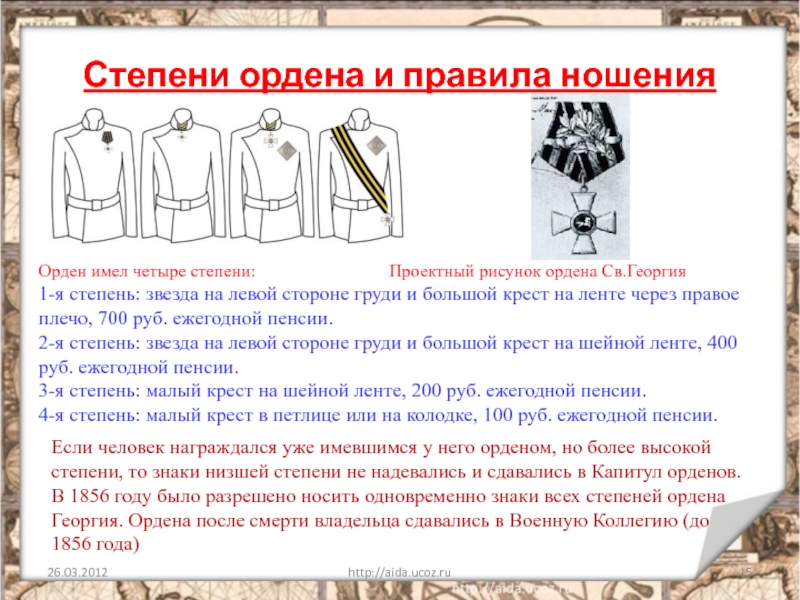

Орден имел четыре степени:

1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое плечо, 700 руб. ежегодной пенсии.

2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте, 400 руб. ежегодной пенсии.

3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной пенсии.

4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб. ежегодной пенсии.

Если человек награждался уже имевшимся у него орденом, но более высокой степени, то знаки низшей степени не надевались и сдавались в Капитул орденов. В 1856 году было разрешено носить одновременно знаки всех степеней ордена Георгия. Ордена после смерти владельца сдавались в Военную Коллегию (до 1856 года)

Слайд 16Награждения орденом

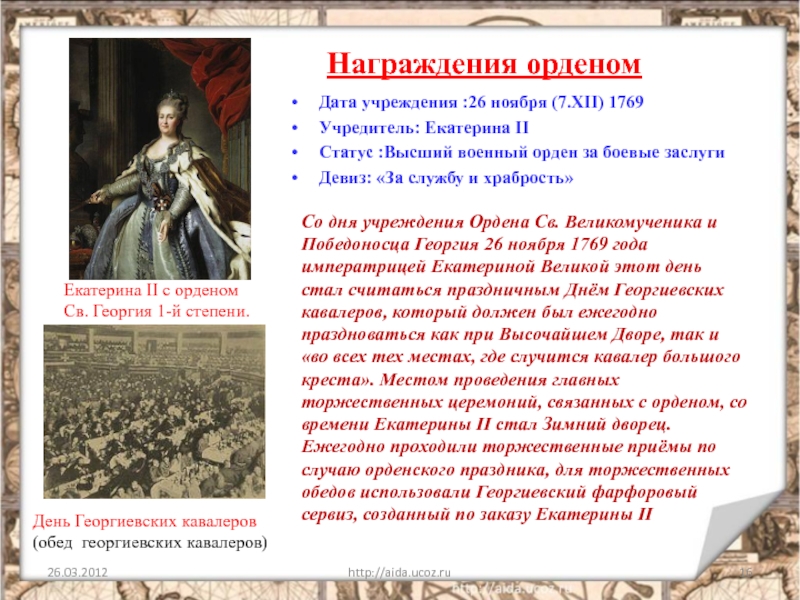

Дата учреждения :26 ноября (7.XII) 1769

Учредитель: Екатерина II

Статус

Девиз: «За службу и храбрость»

26.03.2012

http://aida.ucoz.ru

День Георгиевских кавалеров

(обед георгиевских кавалеров)

Екатерина II с орденом

Св. Георгия 1-й степени.

Со дня учреждения Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной Великой этот день стал считаться праздничным Днём Георгиевских кавалеров, который должен был ежегодно праздноваться как при Высочайшем Дворе, так и «во всех тех местах, где случится кавалер большого креста». Местом проведения главных торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Екатерины II стал Зимний дворец. Ежегодно проходили торжественные приёмы по случаю орденского праздника, для торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз, созданный по заказу Екатерины II

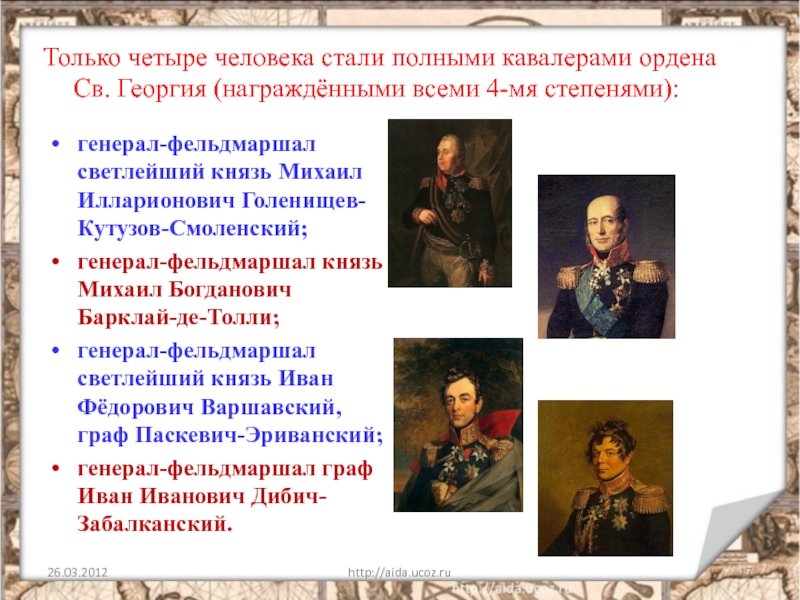

Слайд 17Только четыре человека стали полными кавалерами ордена Св. Георгия (награждёнными всеми

генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский;

генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли;

генерал-фельдмаршал светлейший князь Иван Фёдорович Варшавский, граф Паскевич-Эриванский;

генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский.

26.03.2012

http://aida.ucoz.ru

Слайд 18

Источники информации:

сайт Википедия

М. И. Кутузов. Сб. документов, т. 1 -

Донские казаки в войне 1812 г.

Партизанское движение в войне 1812 года, Партизанская война в 1812 году.

"Осколки Великой Армии". Статья.

Музей-панорама "Бородинская битва"

Война 1812 года в русской литературе. ФЭБ.

Отечественная война 1812 года в русской художественной литературе

Державин Гаврила Романович. Поэзия, посвященная войне 1812 года

26.03.2012