- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Эволюция почки и водно-солевого обмена презентация

Содержание

- 1. Эволюция почки и водно-солевого обмена

- 2. Водно-солевой обмен, совокупность процессов всасывания, распределения, потребления

- 3. Пойкилосмотические животные (от греч. poikílos—различный, переменчивый и

- 4. Гомойосмотические животные (от греч. hómoios — сходный,

- 5. Формирование экскреторной системы беспозвоночных Контрактильная вакуоль –

- 6. Сократительная вакуоль амебы окружена мембраной, снаружи

- 7. У низших водных многоклеточных (губки, кишечнополостные) и

- 8. В процессе эволюции дифференцируется специальная В.

- 9. У кольчатых червей слепые концы протонефридиальных каналов

- 10. Выделительные органы, развивающиеся из мезодермы, — так

- 11. Сходны выделительные органы у мечехвостов («коксальные железы»),

- 12. Обитание на суше, требующее экономии расхода влаги,

- 13. Физиологическое преимущество мальпигиевых сосудов (при обитании в

- 14. Основные черты эволюции выделительной системы у беспозвоночных

- 15. Среди хордовых у оболочников и асцидий органами

- 16. Морфофункциональные особенности выделения у хрящевых и костистых

- 17. Осморегуляция у рыб: пресноводная рыба (1), морская

- 18. Почка форели (по Строганову, 1962): 1

- 19. У пресноводных рыб (с гипертонической кровью), находящихся

- 20. У акуловых рыб этот канал расщепляется с

- 21. В эволюционном ряду позвоночных, как и при

- 22. У млекопитающих и человека за капсулой следуют

- 23. Наиболее вероятной теорией, объясняющей последовательную смену

Слайд 2Водно-солевой обмен, совокупность процессов всасывания, распределения, потребления и выделения воды и

Гомеостаз, относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма человека, животных и растений.

Выделительная система - экскреторная система, совокупность органов, выводящих из организма животных и человека избыток воды, конечные продукты обмена, соли, а также ядовитые вещества, введённые в организм или образовавшиеся в нём.

Слайд 3Пойкилосмотические животные (от греч. poikílos—различный, переменчивый и osmós — толчок, давление),

низшие беспозвоночные, двустворчатые моллюски, многие кольчатые черви, иглокожие и др.

не способны поддерживать осмотическое давление ниже, чем во внешней среде.

стеногалинные эвригалинные.

У эвригалинных П. ж. внутреннее осмотическое давление изменяется в широких пределах параллельно изменению солёности во внешней среде. Некоторые животные (например, рачки-бокоплавы) в пределах изменений солёности внешней среды, которые они способны переносить, гомойосмотичны при низкой солёности, но становятся пойкилосмотичными при высокой.

Слайд 4Гомойосмотические животные (от греч. hómoios — сходный, одинаковый и osmós —

такие пресноводные беспозвоночные, у которых осмотическое давление крови и тканевой жидкости выше осмотического давления окружающей среды; они поддерживают осмотическое давление, выводя излишнюю воду из организма с помощью выделительных органов.

Другой пример Г. ж. — костистые рыбы; те из них, которые живут в морях, поддерживают более низкое по сравнению с внешней средой осмотическое давление крови и тканевой жидкости, выделяя через почки относительно небольшое количество мочи, а через жабры — избыточное количество солей; костистые рыбы, обитающие в пресных водах, наоборот, удерживают более высокое по сравнению с внешней средой осмотическое давление, выделяя много мочи, а через жабры поглощая соли.

Слайд 5Формирование экскреторной системы беспозвоночных

Контрактильная вакуоль – характерный орган выделения одноклеточных животных.

Контрактильная вакуоль характерна для пресноводных одноклеточных, а у морских и энодпаразитических предохраняет клетку от гипергидратации, у одноклеточных ее нет. Исключение составляют Holophrya, Pleuronema, Holosticha.

У морских форм вакуоль выполняет функцию исключительно выведения продуктов обмена веществ, а у пресноводных – и функцию поддержания осмотического равновесия, предохраняя клетку от гипергидратации.

Слайд 6

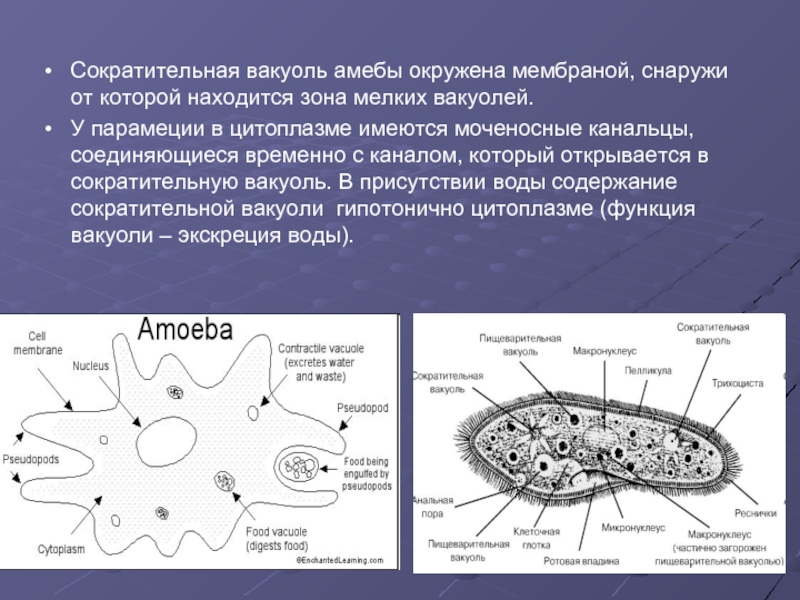

Сократительная вакуоль амебы окружена мембраной, снаружи от которой находится зона мелких

У парамеции в цитоплазме имеются моченосные канальцы, соединяющиеся временно с каналом, который открывается в сократительную вакуоль. В присутствии воды содержание сократительной вакуоли гипотонично цитоплазме (функция вакуоли – экскреция воды).

Слайд 7У низших водных многоклеточных (губки, кишечнополостные) и у малоактивных морских животных

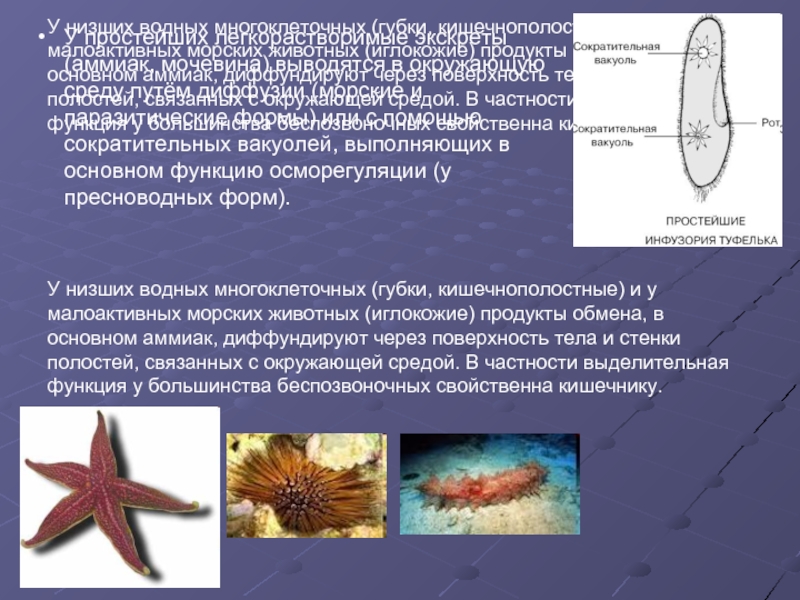

У простейших легкорастворимые экскреты (аммиак, мочевина) выводятся в окружающую среду путём диффузии (морские и паразитические формы) или с помощью сократительных вакуолей, выполняющих в основном функцию осморегуляции (у пресноводных форм).

У низших водных многоклеточных (губки, кишечнополостные) и у малоактивных морских животных (иглокожие) продукты обмена, в основном аммиак, диффундируют через поверхность тела и стенки полостей, связанных с окружающей средой. В частности выделительная функция у большинства беспозвоночных свойственна кишечнику.

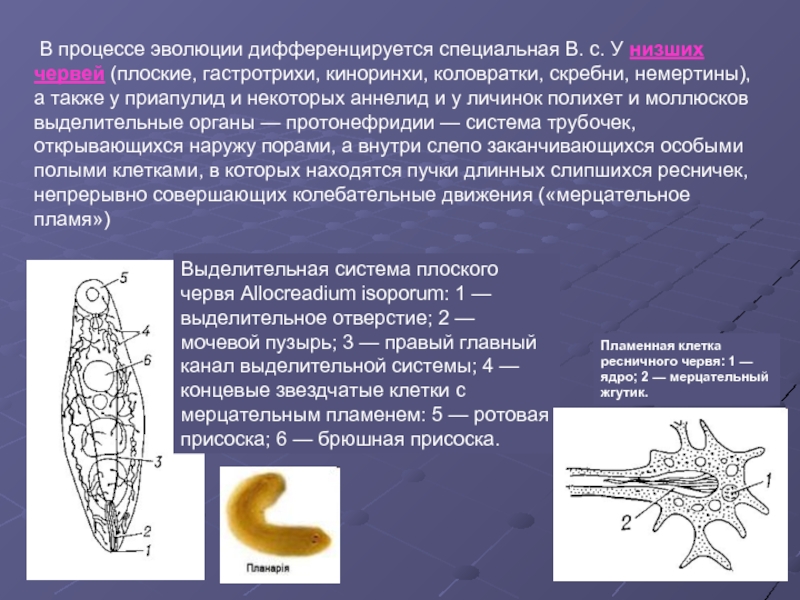

Слайд 8 В процессе эволюции дифференцируется специальная В. с. У низших червей

Выделительная система плоского червя Allocreadium isoporum: 1 — выделительное отверстие; 2 — мочевой пузырь; 3 — правый главный канал выделительной системы; 4 — концевые звездчатые клетки с мерцательным пламенем: 5 — ротовая присоска; 6 — брюшная присоска.

Пламенная клетка ресничного червя: 1 — ядро; 2 — мерцательный жгутик.

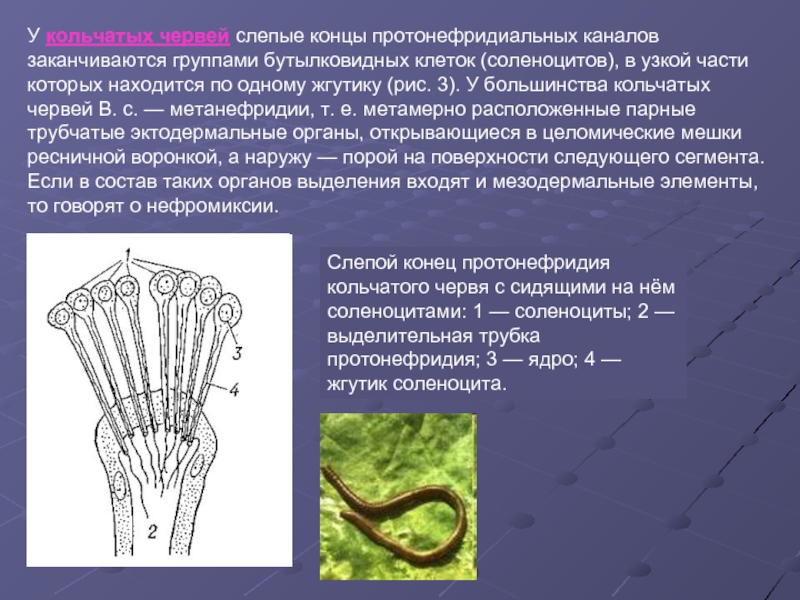

Слайд 9У кольчатых червей слепые концы протонефридиальных каналов заканчиваются группами бутылковидных клеток

Слепой конец протонефридия кольчатого червя с сидящими на нём соленоцитами: 1 — соленоциты; 2 — выделительная трубка протонефридия; 3 — ядро; 4 — жгутик соленоцита.

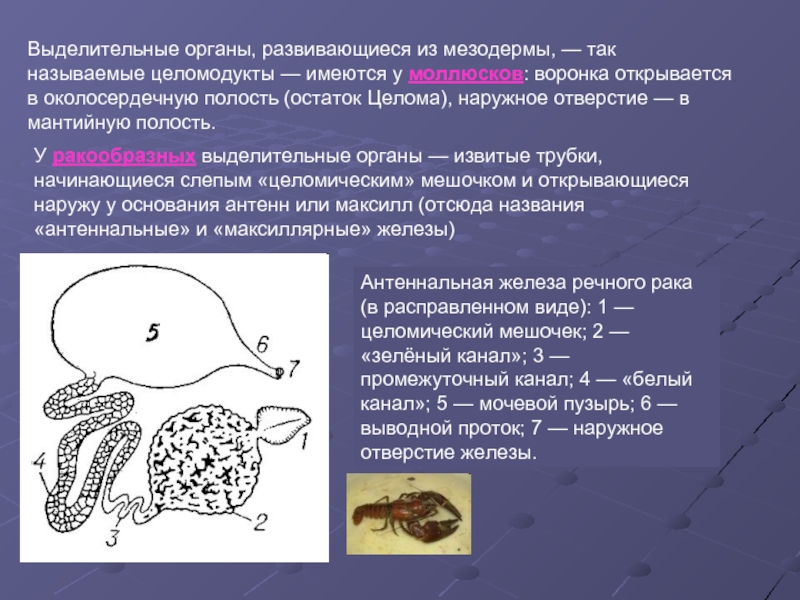

Слайд 10Выделительные органы, развивающиеся из мезодермы, — так называемые целомодукты — имеются

У ракообразных выделительные органы — извитые трубки, начинающиеся слепым «целомическим» мешочком и открывающиеся наружу у основания антенн или максилл (отсюда названия «антеннальные» и «максиллярные» железы)

Антеннальная железа речного рака (в расправленном виде): 1 — целомический мешочек; 2 — «зелёный канал»; 3 — промежуточный канал; 4 — «белый канал»; 5 — мочевой пузырь; 6 — выводной проток; 7 — наружное отверстие железы.

Слайд 11Сходны выделительные органы у мечехвостов («коксальные железы»), открывающиеся у основания 5-й

КОКСАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

(glandulae coxales), парные выделит, органы мечехвостов и нек-рых паукообразных, расположенные в головогруди. Выводные протоки К. ж. открываются обычно у основания первых члеников — кокс (лат. соха — бедро) — 3-й или 5-й пары ходильных ног. Состоят из целомич. мешочка, нефростома, извитого канала, или лабиринта, и выводного протока. У нек-рых форм (сольпуги} между нефростомом и лабиринтом — длинный слепой мешок с высоким железистым эпителием. У взрослых особей паукообразных К. ж. обычно сильно редуцированы (функционируют у сенокосцев). Осн. органами выделения паукообразных являются эзолюционно более поздние мальпигиевы сосуды.

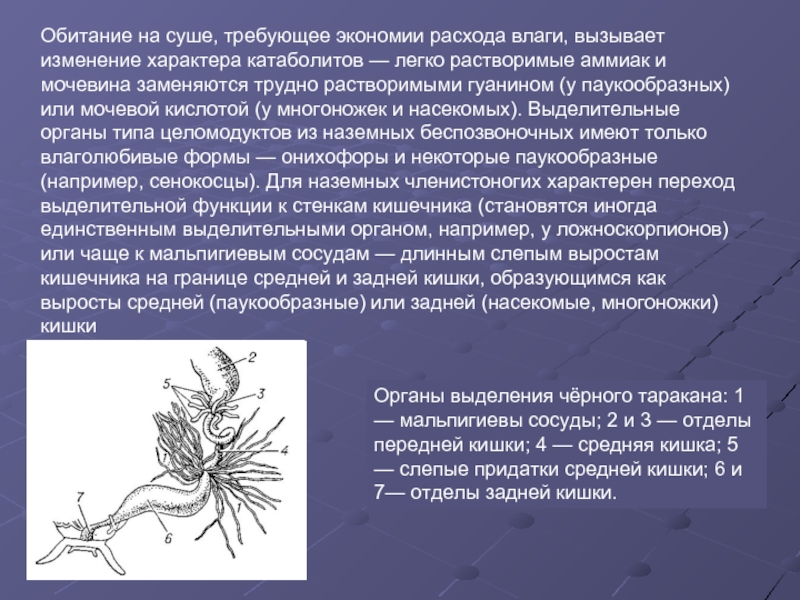

Слайд 12Обитание на суше, требующее экономии расхода влаги, вызывает изменение характера катаболитов

Органы выделения чёрного таракана: 1 — мальпигиевы сосуды; 2 и 3 — отделы передней кишки; 4 — средняя кишка; 5 — слепые придатки средней кишки; 6 и 7— отделы задней кишки.

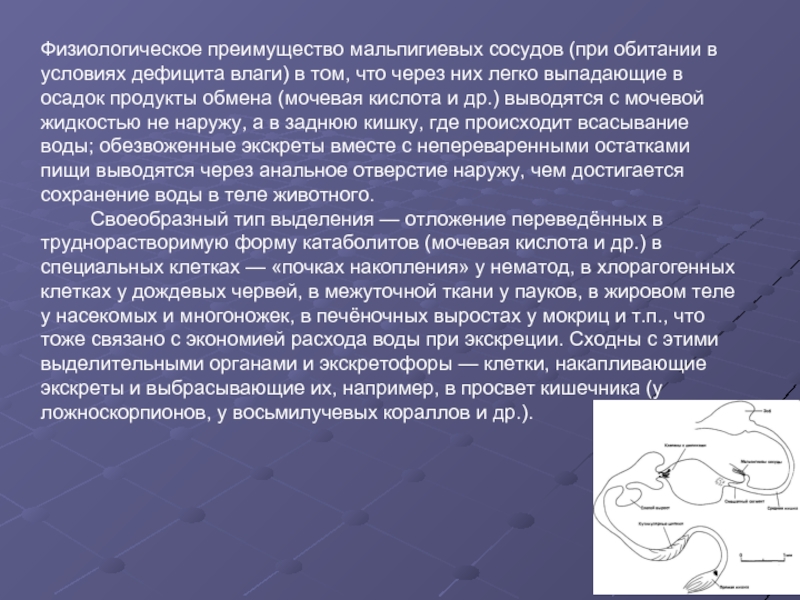

Слайд 13Физиологическое преимущество мальпигиевых сосудов (при обитании в условиях дефицита влаги) в

Своеобразный тип выделения — отложение переведённых в труднорастворимую форму катаболитов (мочевая кислота и др.) в специальных клетках — «почках накопления» у нематод, в хлорагогенных клетках у дождевых червей, в межуточной ткани у пауков, в жировом теле у насекомых и многоножек, в печёночных выростах у мокриц и т.п., что тоже связано с экономией расхода воды при экскреции. Сходны с этими выделительными органами и экскретофоры — клетки, накапливающие экскреты и выбрасывающие их, например, в просвет кишечника (у ложноскорпионов, у восьмилучевых кораллов и др.).

Слайд 14Основные черты эволюции выделительной системы у беспозвоночных

Таким образом, экскреторные органы беспозвоночных

Эволюция экскреторных органов была направлена на совершенствование механизмов удаления продуктов обмена и избытка влаги и при этом сохранения ионного состава организма, и как частный случай у наземных насекомых – удаления продуктов обмена при максимальном сохранении влаги.

У многоклеточных беспозвоночных органы выделения имеют общий план строения, представленный системой трубочек (нефридии и мальпигиевы сосуды). Система канальцев является важным эволюционным приобретением, и, возникнув однажды, такой план строения и функционирования практически не изменяется в филогенезе. Совершенствуются лишь клеточные структуры фильтрации и реабсорбции. Как в нефридиях, так и в мальпигиевых сосудах мочеобразование происходит в два этапа: сначала – ультрафильтрация гемолимфы в каналец, а затем – реабсорбция натрия и органических веществ в дистальном отделе канальца.

Это говорит о том, что план строения выделительной системы в виде канальцев обеспечивает наиболее эффективную адаптацию к разным средам обитания, позволив беспозвоночным животным занять самые разнообразные экологические ниши.

Слайд 15Среди хордовых у оболочников и асцидий органами выделения служат мешочки накопления

Эволюция выделительной системы у хордовых

Слайд 16Морфофункциональные особенности выделения у хрящевых и костистых рыб

ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ. Выделительная система

Осмотическое давление внутренней среды у X. р. обеспечивается гл. обр. за счёт мочевины, растворённой в крови. Полостные жидкости гипертоничны по отношению к окружающей среде. При перенесении X. р. в пресную воду осмотическое давление крови и др. полостных жидкостей падает и они быстро погибают. Пресноводные X. р. для сохранения высокого осмотического давления выделяют большое количество мочи.

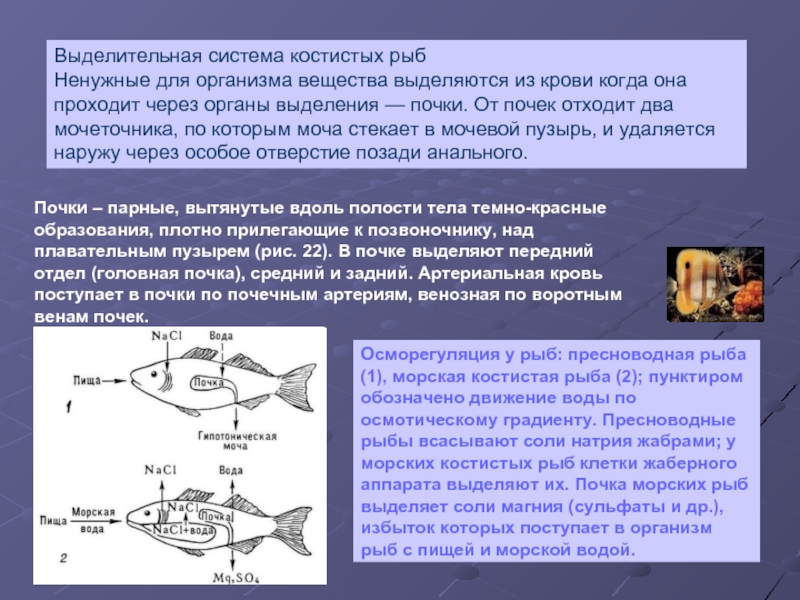

Слайд 17Осморегуляция у рыб: пресноводная рыба (1), морская костистая рыба (2); пунктиром

Выделительная система костистых рыб

Ненужные для организма вещества выделяются из крови когда она проходит через органы выделения — почки. От почек отходит два мочеточника, по которым моча стекает в мочевой пузырь, и удаляется наружу через особое отверстие позади анального.

Почки – парные, вытянутые вдоль полости тела темно-красные образования, плотно прилегающие к позвоночнику, над плавательным пузырем (рис. 22). В почке выделяют передний отдел (головная почка), средний и задний. Артериальная кровь поступает в почки по почечным артериям, венозная по воротным венам почек.

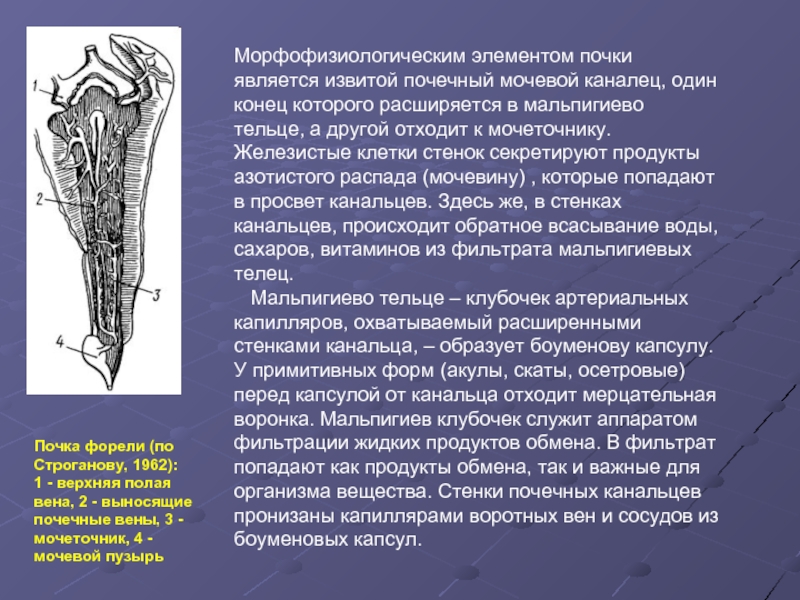

Слайд 18Почка форели (по Строганову, 1962):

1 - верхняя полая вена, 2

Морфофизиологическим элементом почки является извитой почечный мочевой каналец, один конец которого расширяется в мальпигиево тельце, а другой отходит к мочеточнику. Железистые клетки стенок секретируют продукты азотистого распада (мочевину) , которые попадают в просвет канальцев. Здесь же, в стенках канальцев, происходит обратное всасывание воды, сахаров, витаминов из фильтрата мальпигиевых телец.

Мальпигиево тельце – клубочек артериальных капилляров, охватываемый расширенными стенками канальца, – образует боуменову капсулу. У примитивных форм (акулы, скаты, осетровые) перед капсулой от канальца отходит мерцательная воронка. Мальпигиев клубочек служит аппаратом фильтрации жидких продуктов обмена. В фильтрат попадают как продукты обмена, так и важные для организма вещества. Стенки почечных канальцев пронизаны капиллярами воротных вен и сосудов из боуменовых капсул.

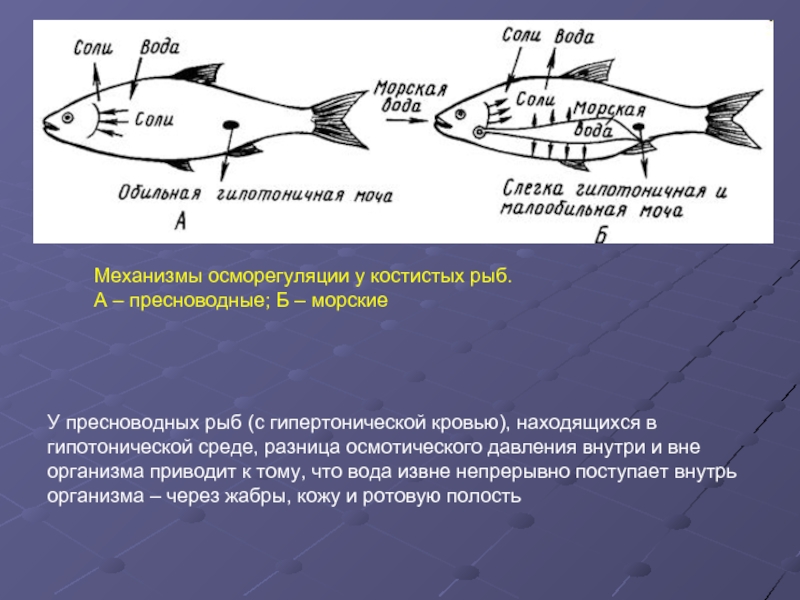

Слайд 19У пресноводных рыб (с гипертонической кровью), находящихся в гипотонической среде, разница

Механизмы осморегуляции у костистых рыб.

А – пресноводные; Б – морские

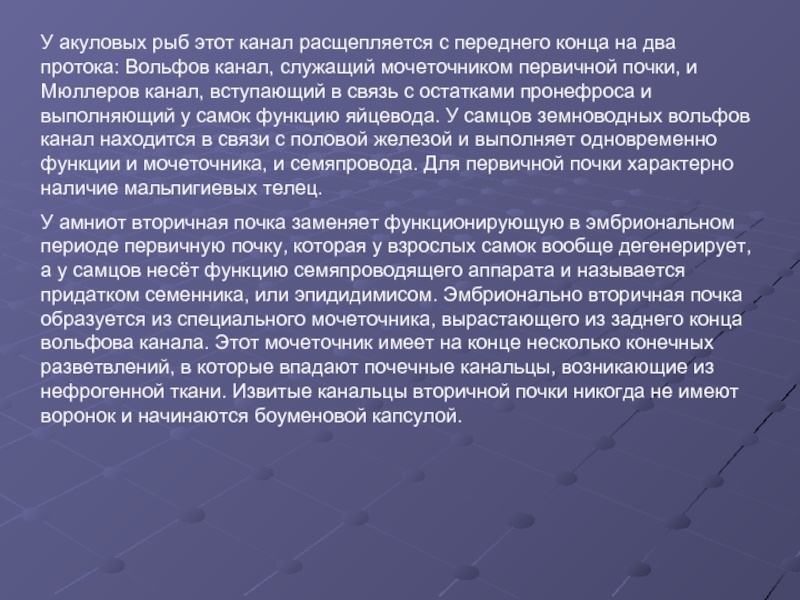

Слайд 20У акуловых рыб этот канал расщепляется с переднего конца на два

У амниот вторичная почка заменяет функционирующую в эмбриональном периоде первичную почку, которая у взрослых самок вообще дегенерирует, а у самцов несёт функцию семяпроводящего аппарата и называется придатком семенника, или эпидидимисом. Эмбрионально вторичная почка образуется из специального мочеточника, вырастающего из заднего конца вольфова канала. Этот мочеточник имеет на конце несколько конечных разветвлений, в которые впадают почечные канальцы, возникающие из нефрогенной ткани. Извитые канальцы вторичной почки никогда не имеют воронок и начинаются боуменовой капсулой.

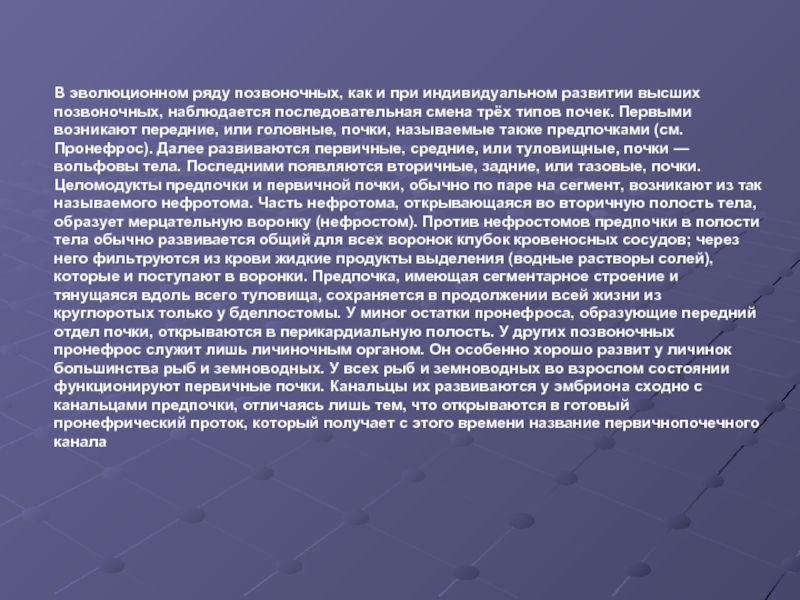

Слайд 21В эволюционном ряду позвоночных, как и при индивидуальном развитии высших позвоночных,

Слайд 22У млекопитающих и человека за капсулой следуют проксимальные извитые канальцы, далее

Схема развития мочеполовой системы у высших наземных позвоночных (А — исходная стадия; Б — мочеполовой аппарат самки; В — мочеполовой аппарат самца): 1 — предпочка(пронефрос); 2 — первичная почка (мезонефрос); 3 — вторичная почка (метанефрос); 4 — гонады; 5 — яичник; 6 — семенник; 7 — мочевой пузырь; 8 — вольфов канал; 9 — мюллеров канал; 10 — прямая кишка; 11 — мочеточник; 12 — мочеиспускательный канал; 13 — матка; 14 — придаток яичника (остаток первичной почки); 15 — придаток семенника (видоизмененная первичная почка).