«А»

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Духовная жизнь серебряного века. презентация

Содержание

- 1. Духовная жизнь серебряного века.

- 2. Серебряный век - это период в

- 3. Просвещение.

- 6. Работы выдающегося физика П.Н. Лебедева (1866—1912 гг.)

- 7. Научное значение трудов великого русского физиолога Ивана

- 8. Еще один естествоиспытатель Иван И. Мечников (1845—1916

- 9. Гуманитарные науки испытывали большое влияние процессов, происходивших

- 10. Большое место в трудах т русских философов

- 11. Литература.

- 12. В традициях русской реалистической школы работал Л.Н.

- 13. А.П. Чехов создал в эти годы пьесы

- 14. В литературе развивается новое течение - модернизм.

- 22. Борис Кустодиев. «Групповой портрет членов объединения „Мир искусства“».

- 23. В 1907 г. в Москве была устроена

- 27. Скульптура. Архитектура. Скульптура и

- 29. Музыка, балет, театр, кинематограф. Начало XX в.

- 30. К началу XX в. русский балет занял

- 31. Примечательной чертой культуры Серебряного века стали поиски

- 32. В этот период все отчетливее проявляется тенденция

- 38. Культура начала XX века переживала необычайный расцвет. Это был Серебряный век русского искусства.

Слайд 2Серебряный век -

это период в истории

русской культуры,

Хронологически

связываемый с

началом XX века,

совпавший

с эпохой

модернизма.

модернизма.

Слайд 3 Просвещение.

Модернизация предъявляла высокие требования к

уровню образования людей. С 1900 по 1915 г. Государственные расходы на бюджет увеличились более чем в 5 раз;

Городские и сельские начальные школы постепенно вытесняли приходское образование;

Росло число гимназий и реальных училищ;

По инициативе предпринимателей создавались коммерческие училища, которые давали общеобразовательную и специальную подготовку;

Возросло количество средних специальных учебных заведений: промышленных, технических и др.;

К 1914 г. В России действовала более 100 высших учебных заведений, в которых обучалось свыше 120 тыс. чел. Свыше 60 % студентов не принадлежали к дворянскому сословию.

Городские и сельские начальные школы постепенно вытесняли приходское образование;

Росло число гимназий и реальных училищ;

По инициативе предпринимателей создавались коммерческие училища, которые давали общеобразовательную и специальную подготовку;

Возросло количество средних специальных учебных заведений: промышленных, технических и др.;

К 1914 г. В России действовала более 100 высших учебных заведений, в которых обучалось свыше 120 тыс. чел. Свыше 60 % студентов не принадлежали к дворянскому сословию.

Слайд 5 Наука.

В начале

XX в. Россия внесла весомый вклад в мировой научно- технический прогресс. Н.Е. Жуковский (1847—1921 гг.) — основоположник современной гидро- и аэродинамики. Он сделал значительные открытия в теории и практики самолетостроении.

Константин Э. Циолковский (1857—1935 гг.) разрабатывал теоретические основы воздухоплавания, аэро- и ракетодинамики. Ему принадлежат обширные исследования по теории и конструкции цельнометаллического дирижабля. В 1898 г. Циолковский изобрел автопилот. Наконец, ученый, обосновывая возможность межпланетных перелетов, предложил жидкостно-реактивный двигатель — ракету.

Константин Э. Циолковский (1857—1935 гг.) разрабатывал теоретические основы воздухоплавания, аэро- и ракетодинамики. Ему принадлежат обширные исследования по теории и конструкции цельнометаллического дирижабля. В 1898 г. Циолковский изобрел автопилот. Наконец, ученый, обосновывая возможность межпланетных перелетов, предложил жидкостно-реактивный двигатель — ракету.

Слайд 6Работы выдающегося физика П.Н. Лебедева (1866—1912 гг.) сыграли большую роль в

разработке теории относительности, квантовой теории и астрофизики. Главное достижение ученого заключается в открытии и измерении давления света на твердые тела и газы. Лебедев является также основоположником исследований в области ультразвука

Слайд 7Научное значение трудов великого русского физиолога Ивана П. Павлова (1849—1934 гг.)

столь велико, что история физиологии делится на два больших этапа: допавловский и павловский. Ученый разработал и ввел в научную практику принципиально новые методы исследования (метод «хронического» опыта). Наиболее значительные исследования Павлова относятся к физиологии кровообращения, а за исследования в области физиологии пищеварения ему первому среди русских ученых была присуждена Нобелевская премия (1904 г.). Десятилетия последующей работы по этим направлениям привели к созданию учения о высшей нервной деятельности.

Слайд 8Еще один естествоиспытатель Иван И. Мечников (1845—1916 гг.), вскоре стал Нобелевским

лауреатом (1908 г.) за исследования в области сравнительной патологии, микробиологии и иммунологии. Основы новых наук (биохимии, биогеохимии, радиогеологии) заложены Владимиром И. Вернадским (1863—1945 гг.). И это далеко не полный список людей, сделавших неоценимый вклад в развитие науки и техники. Значение научного предвидения и ряда основополагающих научных проблем, поставленных ученым в начале века, становится ясным только теперь.

Слайд 9Гуманитарные науки испытывали большое влияние процессов, происходивших в естествознании. Ученые-гуманитарии, как

В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, С. А. Венгеров и другие, плодотворно работали в области экономики, истории, литературоведения. В философии получил широкое распространение идеализм. Русская религиозная философия с ее поиском путей соединения материального и духовного, утверждением «нового» религиозного сознания явилась едва ли не самой важной областью не только науки, идейной борьбы, но и всей культуры.

Слайд 10Большое место в трудах т русских философов занимала русская идея –

проблемы самобытности исторического пути России, своеобразие ее духовной жизни, предназначения ( Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский).

Слайд 11 Литература.

Литература начала XX века

отмечена многообразием художественных жанров, стилей и методов.

Слайд 12В традициях русской реалистической школы работал Л.Н. Толстой. Его письма-обращения к

Николаю II, публицистические статьи проникнуты болью и тревогой за судьбу страны, стремление воздействовать на власть, преградить дорогу злу и защищать всех притесняемых.

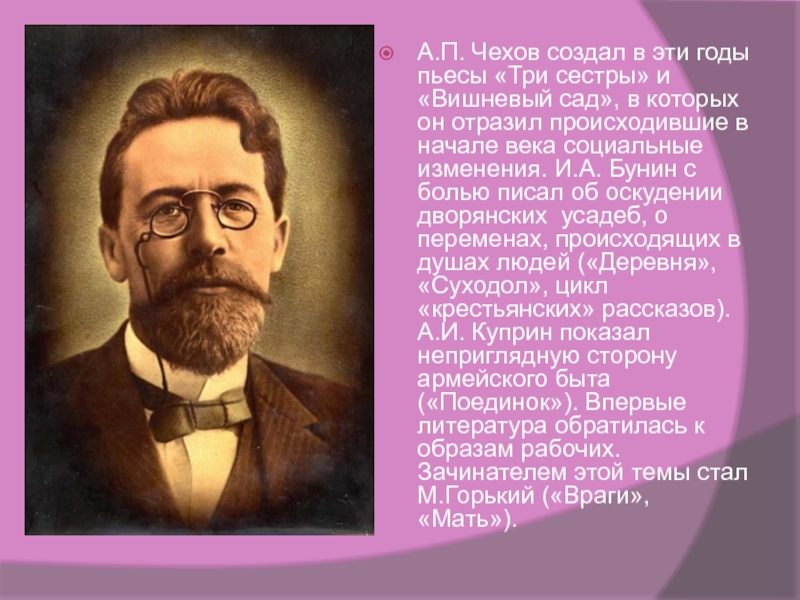

Слайд 13А.П. Чехов создал в эти годы пьесы «Три сестры» и «Вишневый

сад», в которых он отразил происходившие в начале века социальные изменения. И.А. Бунин с болью писал об оскудении дворянских усадеб, о переменах, происходящих в душах людей («Деревня», «Суходол», цикл «крестьянских» рассказов). А.И. Куприн показал неприглядную сторону армейского быта («Поединок»). Впервые литература обратилась к образам рабочих. Зачинателем этой темы стал М.Горький («Враги», «Мать»).

Слайд 14В литературе развивается новое течение - модернизм. В свою очередь, оно

делится на следующие направления: символизм, акмеизм, футуризм.

Слайд 15 Символизм.

Символизм — первое и самое

значительное из модернистских течений в России. Поэтам –символистам были близки учения таких религиозных философов, как В.Соловьев, Н.Федоров, Н.Бердяев и П.Флоренский, которые выдвигали идеи вечной, божественной красоты и видели спасение мира в слиянии с Душой Мира, Вечной Женственностью. Они объявили войну материалистическому мировоззрению, утверждали, что вера, религия – краеугольные камни человеческого бытия и искусства. К поэтам-символистам относились К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, В.Я. Брюсов и др.

Слайд 17 Акмеизм.

Акмеизм (от греч.

akme — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, остриё) — одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма. Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства ради искусства»).

Слайд 19 Футуризм.

Русская культура XX

века испытывала слияние авангардизма, объявившего о разрыве с культурными ценностями прошлого и провозгласившие «новое искусство». Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Футуристы придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиши. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». А главным идеологом мирового футуризма стал известный литератор Филиппо Томмазо Маринетти. В принципе, любое модернистское течение в искусстве утверждало себя путем отказа от старых норм, канонов, традиций. Однако футуризм отличался в этом плане крайне экстремистской направленностью. Это течение претендовало на построение нового искусства — «искусства будущего», выступая под лозунгом нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта. Маринетти провозгласил «всемирно историческую задачу футуризма», которая заключалась в том, чтобы «ежедневно плевать на алтарь искусства».

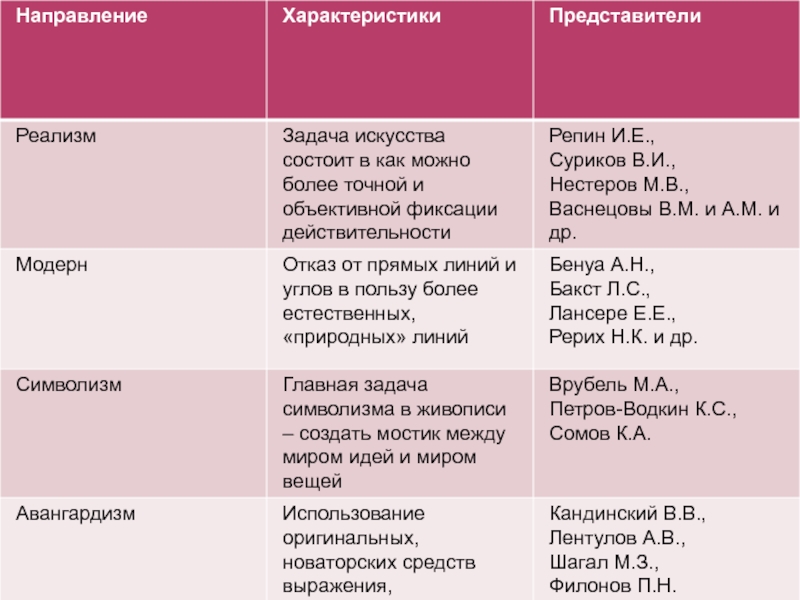

Слайд 21 Живопись.

Прочные позиции

в русской живописи удерживали представители реалистической школы. Действовало общество передвижников. Была популярна историческая живопись. Однако, законодателем моды стал модерн. Сторонники нового стиля объединились в сообществе « Мир искусства».

«Мирискусники» работали в разной манере и мало походили друг на друга. И все же в их творчестве, настроениях и взглядах было много общего. Их беспокоило, что искусство все более вытеснялось из повседневной жизни и становилось достоянием небольшого круга «избранных» и «посвященных». Они были убеждены в том, что именно искусство постепенно смягчит и одухотворит людей.

Круг интересов мастеров «Мира искусства» был чрезвычайно широк. Это работа над монументальными росписями, картинами, театральными декорациями, книжными иллюстрациями, рисунками для витражей, обращение к скульптуре. Они изучали и пропагандировали лучшие достижения западноевропейского и русского искусства.

Неиссякаемым источником вдохновения «мирискуссников» стали народные традиции.

«Мирискусники» работали в разной манере и мало походили друг на друга. И все же в их творчестве, настроениях и взглядах было много общего. Их беспокоило, что искусство все более вытеснялось из повседневной жизни и становилось достоянием небольшого круга «избранных» и «посвященных». Они были убеждены в том, что именно искусство постепенно смягчит и одухотворит людей.

Круг интересов мастеров «Мира искусства» был чрезвычайно широк. Это работа над монументальными росписями, картинами, театральными декорациями, книжными иллюстрациями, рисунками для витражей, обращение к скульптуре. Они изучали и пропагандировали лучшие достижения западноевропейского и русского искусства.

Неиссякаемым источником вдохновения «мирискуссников» стали народные традиции.

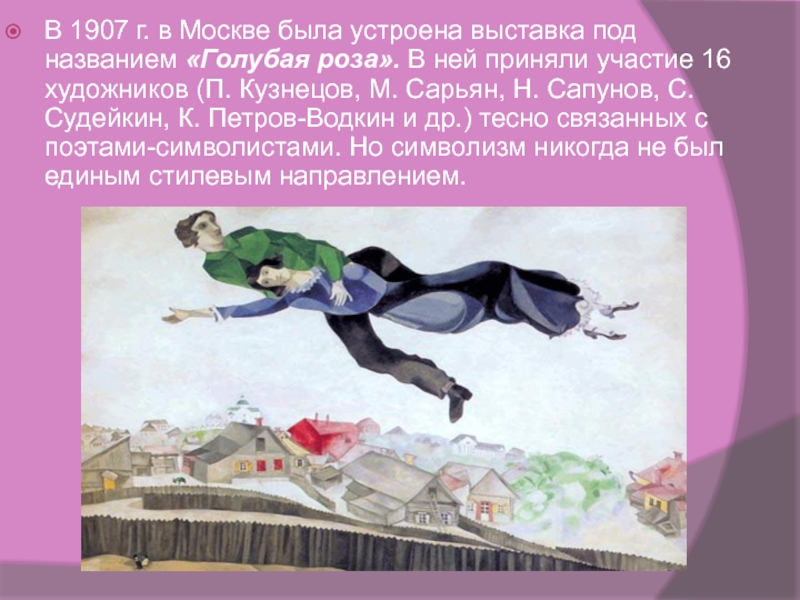

Слайд 23В 1907 г. в Москве была устроена выставка под названием «Голубая роза». В

ней приняли участие 16 художников (П. Кузнецов, М. Сарьян, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Петров-Водкин и др.) тесно связанных с поэтами-символистами. Но символизм никогда не был единым стилевым направлением.

Слайд 27 Скульптура. Архитектура.

Скульптура и архитектура были тесно связаны с

импрессионизмом и модерном. Широкую известность получили скульптурные портреты П.П. Трубецкого (Л.Н. Толстой, С.Ю. Витте, Ф.И. Шаляпин, памятник Александру III вызвавший споры публики и др.). А. С. Голубкина соединила в своем творчестве модерн и импрессионизм стремилась к созданию обобщенного образа явлений («Старость», «Идущий человек», «Солдат», «Спящие» и др.).

Облик русского, особенно московского, модерна определило творчество Ф.О. Шехтеля. В его ранних постройках видятся готические мотивы ( особняк З.Г. Морозовой, дом А.Н. Рябушинского). При постройки Ярославского вокзала Шехтель обратился к мотивам русского зодчества. В дальнейшем архитектор все ближе подходил к рационалистическому модерну.

Облик русского, особенно московского, модерна определило творчество Ф.О. Шехтеля. В его ранних постройках видятся готические мотивы ( особняк З.Г. Морозовой, дом А.Н. Рябушинского). При постройки Ярославского вокзала Шехтель обратился к мотивам русского зодчества. В дальнейшем архитектор все ближе подходил к рационалистическому модерну.

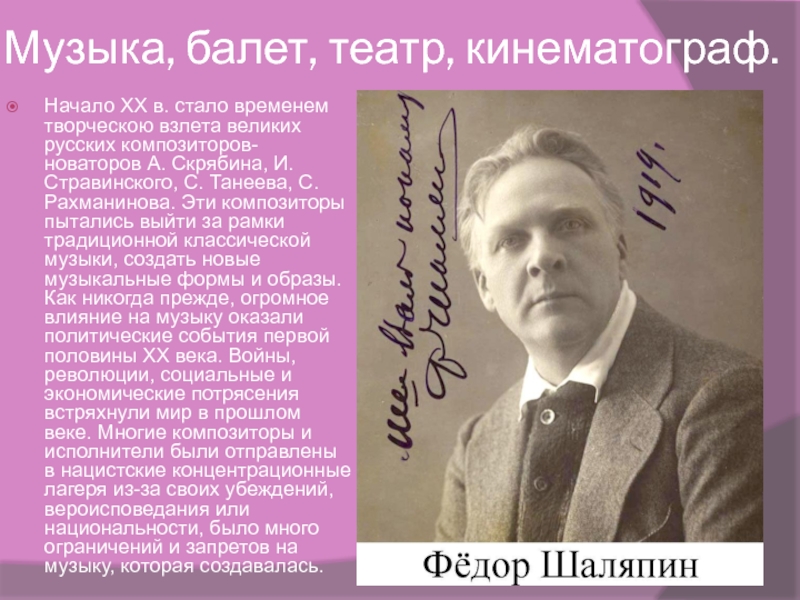

Слайд 29Музыка, балет, театр, кинематограф.

Начало XX в. стало временем творческою взлета великих

русских композиторов-новаторов А. Скрябина, И. Стравинского, С. Танеева, С. Рахманинова. Эти композиторы пытались выйти за рамки традиционной классической музыки, создать новые музыкальные формы и образы.

Как никогда прежде, огромное влияние на музыку оказали политические события первой половины XX века. Войны, революции, социальные и экономические потрясения встряхнули мир в прошлом веке. Многие композиторы и исполнители были отправлены в нацистские концентрационные лагеря из-за своих убеждений, вероисповедания или национальности, было много ограничений и запретов на музыку, которая создавалась.

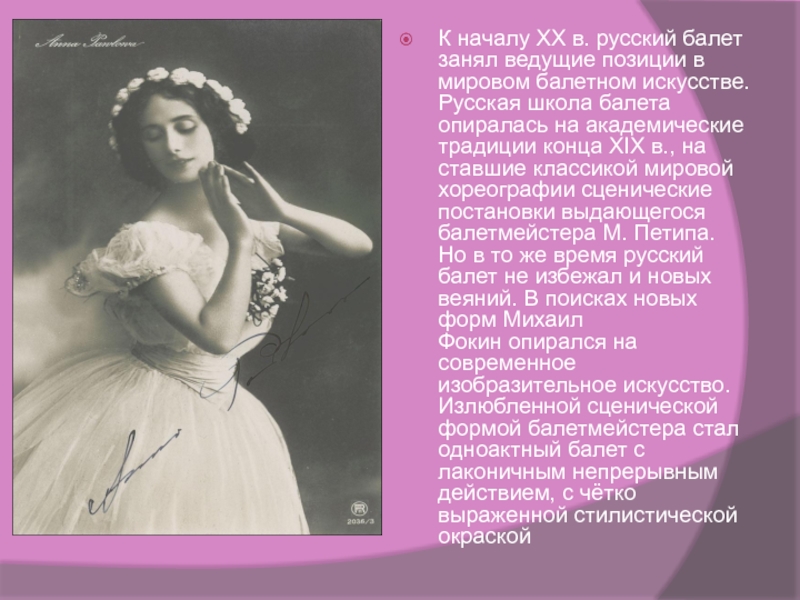

Слайд 30К началу XX в. русский балет занял ведущие позиции в мировом

балетном искусстве.

Русская школа балета опиралась на академические традиции конца XIX в., на ставшие классикой мировой хореографии сценические постановки выдающегося балетмейстера М. Петипа.

Но в то же время русский балет не избежал и новых веяний. В поисках новых форм Михаил Фокин опирался на современное изобразительное искусство. Излюбленной сценической формой балетмейстера стал одноактный балет с лаконичным непрерывным действием, с чётко выраженной стилистической окраской

Слайд 31Примечательной чертой культуры Серебряного века стали поиски нового театра. К.С. Станиславский

–будущее театра видел в углубленном психологическом реализме, искусстве актерского перевоплощения. В.Э. Мейерхольд экспериментировал в области театральной условности, в использовании театра масок и элементов народного балагана. Е.Б. Вахтангов предпочитал выразительные, зрелищные и радостные спектакли.

Слайд 32В этот период все отчетливее проявляется тенденция к соединению различных видов творческой

деятельности. Во главе этого процесса стоял

«Мир искусства», объединявший в своих рядах не только художников, но и поэтов,

философов, музыкантов.

Венцом деятельности

«мирискусников» стали организованные С. Дягилевым

«Русские сезоны» в Париже, Лондоне, Риме и других европейских столицах,

представленные балетными спектаклями, театральной живописью, музыкой и т. д.

Слайд 38Культура начала XX века переживала необычайный расцвет. Это был Серебряный век

русского искусства.