- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Тема 10.3. Критерии оценки воздействия поражающих факторов на людей презентация

Содержание

- 1. Тема 10.3. Критерии оценки воздействия поражающих факторов на людей

- 2. Литература Основная Хорошилов О.А., Пелех М.Т., Бушнев

- 3. Вопрос 1. Методика построения полей опасных факторов

- 4. Оценка величин указанных факторов проводится на основе

- 5. Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются: определение

- 6. Исходными данными для расчета параметров волн давления

- 7. Классификация горючих веществ по степени чувствительности

- 8. Таблица 1

- 9. Таблица 2

- 10.

- 11. Параметры воздушных волн давления (избыточное давление и

- 12. Размерные величины избыточного давления и импульса фазы

- 13. Классы 2-6 режима сгорания облака Рассчитывается безразмерное

- 14. Формулы (6), (7) справедливы для значений Rx

- 15. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- 16. Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2 при горении

- 17. Значение Ef принимается на основе имеющихся экспериментальных

- 18. Если среднеповерхностную плотность теплового излучения пламени определить

- 19. При этом эффективный диаметр очага определяется по

- 20. Угловой коэффициент облученности Fq определяется из следующего

- 21. Высоту пламени при горении твердых горючих материалов

- 22. Удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких

- 23. Вспомогательные параметры определяют из следующих выражений:

- 24. Коэффициент пропускания атмосферы определяется из следующего выражения:

- 25. Значение Fq необходимо определять по формуле:

- 26. Вопрос 2. Методика оценки воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев

- 27. Детерминированные и вероятностные критерии оценки поражающего действия

- 28. Условные вероятности поражения человека Qdj(a) определяются критериями

- 29. I. Критерии поражения волной давления

- 31. Для воздействия волны давления на человека, находящегося

- 32. Пробит-функции для разрушения зданий имеют вид: для

- 33. II. Критерии поражения тепловым излучением При

- 34. Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции

- 35. где: m - масса горючего вещества, участвующего

- 36. Вычисление величин пожарного риска на объекте Величина

- 37. Схема территории склада и прилегающей к нему местности

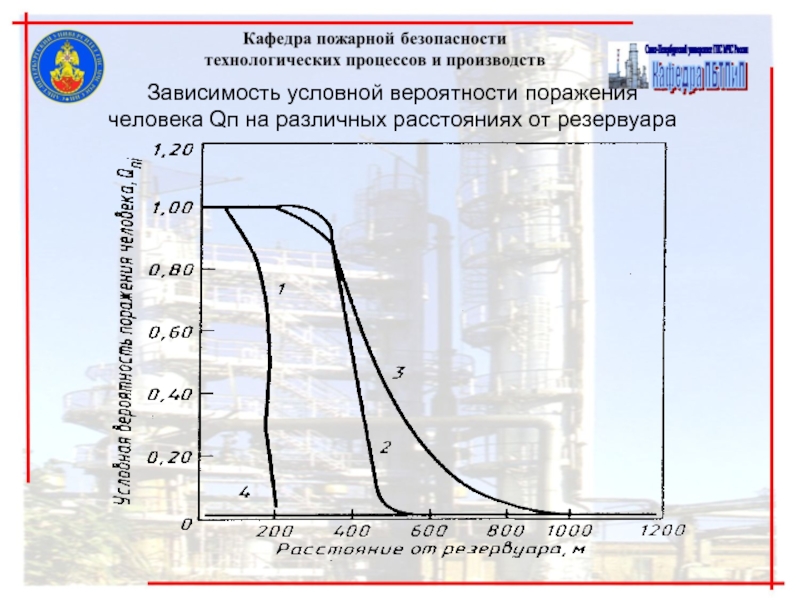

- 38. Зависимость условной вероятности поражения человека Qп на различных расстояниях от резервуара

Слайд 1Тема 10.3: «Критерии оценки воздействия поражающих факторов на людей»

Учебные вопросы

1. Методика

2. Методика оценки воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев

Слайд 2Литература

Основная

Хорошилов О.А., Пелех М.Т., Бушнев Г.В., Иванов А.В. Пожарная безопасность технологических

Дополнительная

Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. – М.: ВНИИПО, 2010. – 125 с.

Нормативные правовые акты

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ″Технический регламент о требованиях пожарной безопасности″.

Приказ МЧС России от 10 июля 2009 года № 404.Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

Слайд 3Вопрос 1. Методика построения полей опасных факторов пожара

При построении полей опасных

тепловое излучение при факельном горении, пожарах проливов горючих веществ на поверхность и огненных шарах;

избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газопаровоздушной смеси в открытом пространстве;

избыточное давление и импульс волны давления при разрыве сосуда (резервуара) в результате воздействия на него очага пожара;

избыточное давление при сгорании газопаровоздушной смеси в помещении;

концентрация токсичных компонентов продуктов горения в помещении;

снижение концентрации кислорода в воздухе помещения;

задымление атмосферы помещения;

среднеобъемная температура в помещении;

осколки, образующиеся при взрывном разрушении элементов технологического оборудования;

расширяющиеся продукты сгорания при реализации пожара-вспышки.

Слайд 4Оценка величин указанных факторов проводится на основе анализа физических явлений, протекающих

истечение жидкости из отверстия;

истечение газа из отверстия;

двухфазное истечение из отверстия;

растекание жидкости при разрушении оборудования;

выброс газа при разрушении оборудования;

формирование зон загазованности;

сгорание газопаровоздушной смеси в открытом пространстве;

разрушение сосуда с перегретой легковоспламеняющейся жидкостью, горючей жидкостью или сжиженным горючим газом;

тепловое излучение от пожара пролива или огненного шара;

реализация пожара-вспышки;

образование и разлет осколков при разрушении элементов технологического оборудования;

испарение жидкости из пролива;

образование газопаровоздушного облака (газы и пары тяжелее воздуха);

сгорание газопаровоздушной смеси в технологическом оборудовании или помещении;

пожар в помещении;

факельное горение струи жидкости и/или газа;

тепловое излучение горящего оборудования;

вскипание и выброс горящей жидкости при пожаре в резервуаре.

Также при необходимости рассматриваются иные процессы, которые могут иметь место при возникновении пожароопасных ситуаций и пожаров.

Слайд 5Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются:

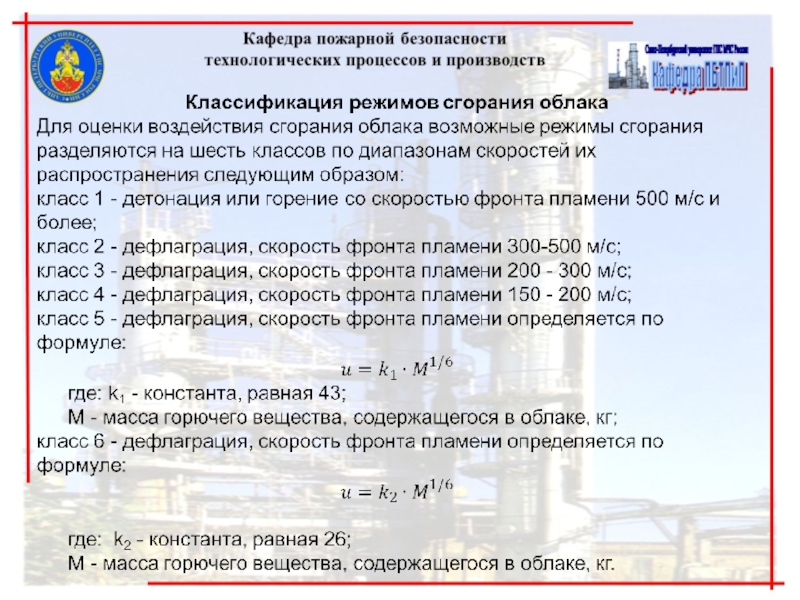

определение ожидаемого режима сгорания облака;

расчет максимального

определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;

оценка поражающего воздействия.

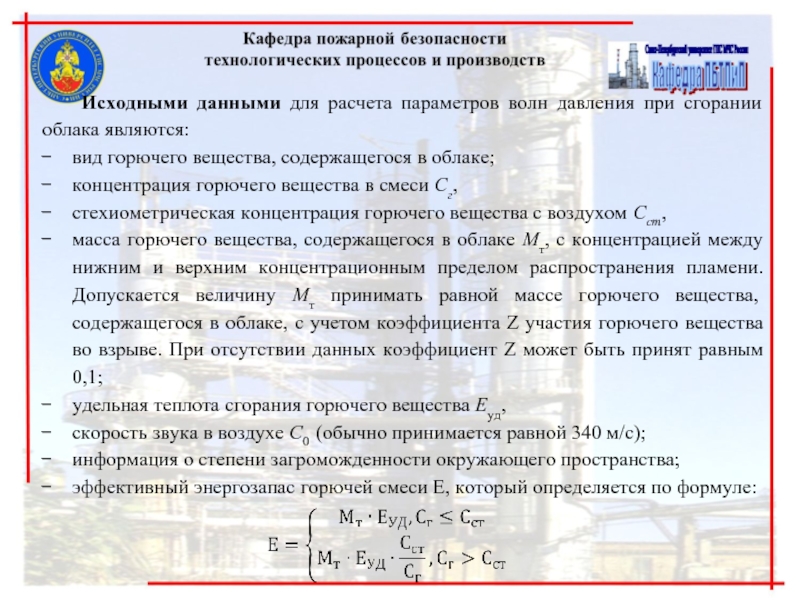

Слайд 6Исходными данными для расчета параметров волн давления при сгорании облака являются:

вид

концентрация горючего вещества в смеси Сг,

стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом Сст,

масса горючего вещества, содержащегося в облаке Мт, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени. Допускается величину Мт принимать равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных коэффициент Z может быть принят равным 0,1;

удельная теплота сгорания горючего вещества Еуд,

скорость звука в воздухе С0 (обычно принимается равной 340 м/с);

информация о степени загроможденности окружающего пространства;

эффективный энергозапас горючей смеси Е, который определяется по формуле:

Слайд 7Классификация горючих веществ по степени чувствительности

Вещества, способные к образованию горючих смесей

класс 1 - особо чувствительные вещества (размер детонационной ячейки менее 2 см);

класс 2 - чувствительные вещества (размер детонационной ячейки лежит в пределах от 2 до 10 см);

класс 3 - средне чувствительные вещества (размер детонационной ячейки лежит в пределах от 10 до 40 см);

класс 4 - слабо чувствительные вещества (размер детонационной ячейки больше 40 см).

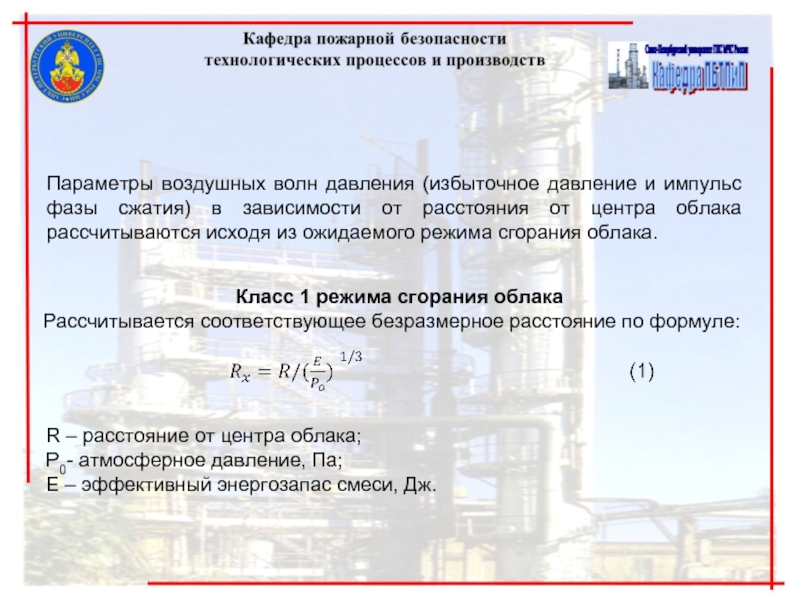

Слайд 11Параметры воздушных волн давления (избыточное давление и импульс фазы сжатия) в

Класс 1 режима сгорания облака

Рассчитывается соответствующее безразмерное расстояние по формуле:

R – расстояние от центра облака;

P0- атмосферное давление, Па;

Е – эффективный энергозапас смеси, Дж.

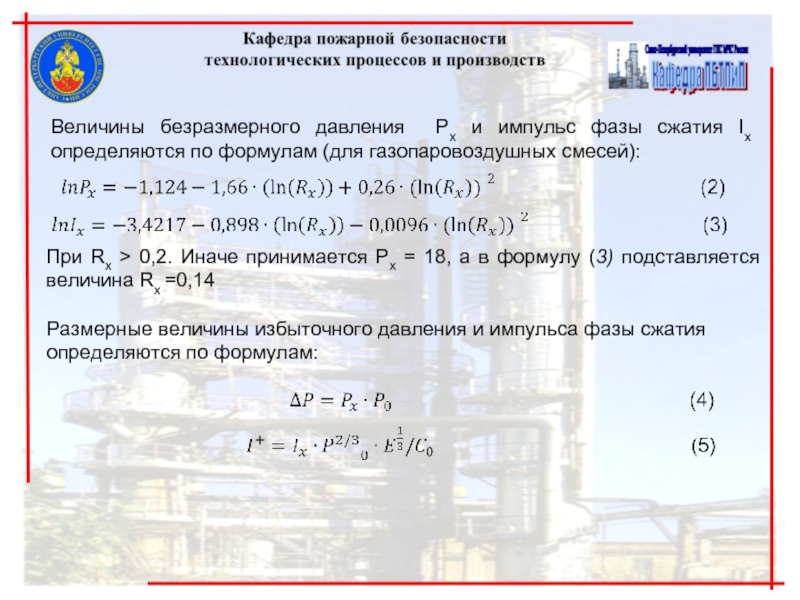

Слайд 12Размерные величины избыточного давления и импульса фазы сжатия определяются по формулам:

.

Величины безразмерного давления Pх и импульс фазы сжатия Ix определяются по формулам (для газопаровоздушных смесей):

При Rx > 0,2. Иначе принимается Pх = 18, а в формулу (3) подставляется величина Rx =0,14

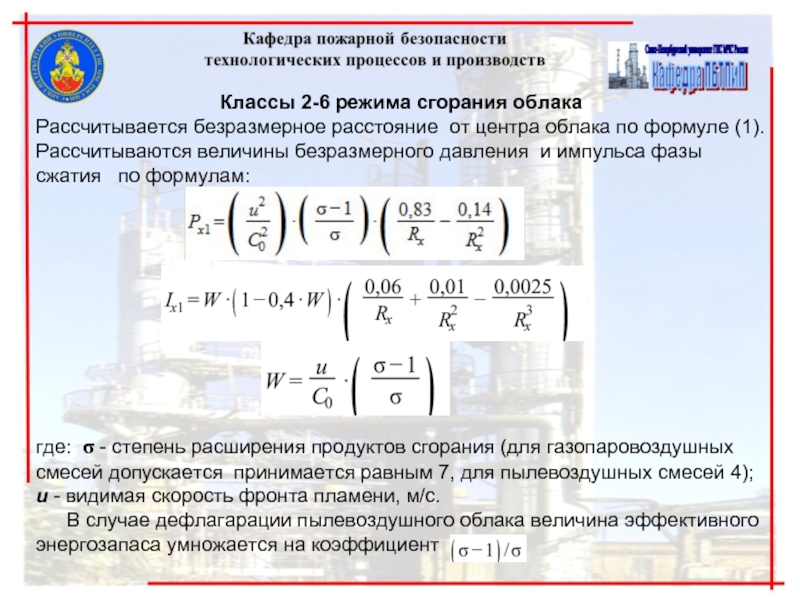

Слайд 13Классы 2-6 режима сгорания облака

Рассчитывается безразмерное расстояние от центра облака по

Рассчитываются величины безразмерного давления и импульса фазы сжатия по формулам:

(6)

(7)

(8)

где: σ - степень расширения продуктов сгорания (для газопаровоздушных смесей допускается принимается равным 7, для пылевоздушных смесей 4);

u - видимая скорость фронта пламени, м/с.

В случае дефлагарации пылевоздушного облака величина эффективного энергозапаса умножается на коэффициент

Слайд 14Формулы (6), (7) справедливы для значений Rx больших величины Rкр1 =0,34,

Размерные величины избыточного давления и импульса фазы сжатия определяются по формулам (4), (5). При этом в формулы (4), (5) вместо Px и Ix подставляются величины Px1 и Ix1 .

Слайд 15МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Интенсивность теплового излучения необходимо

I. Пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли).

II. "Огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

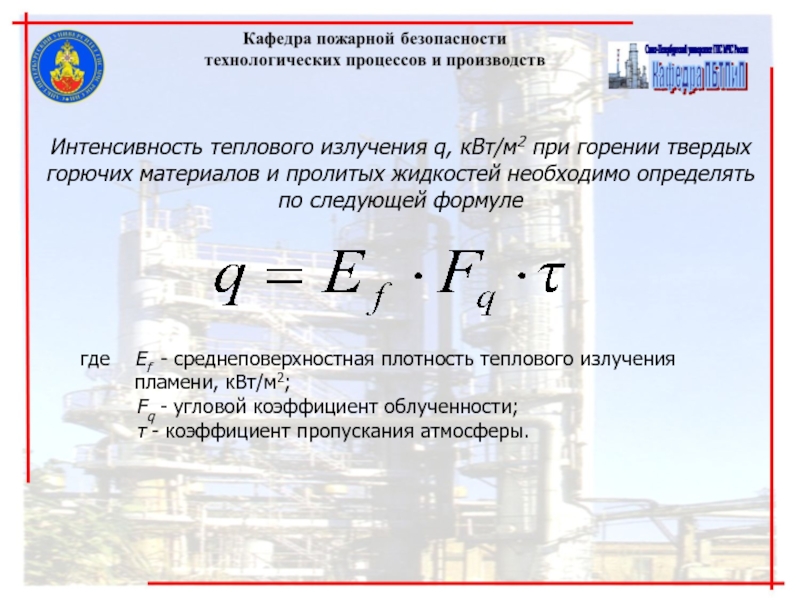

Слайд 16Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2 при горении твердых горючих материалов и

где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

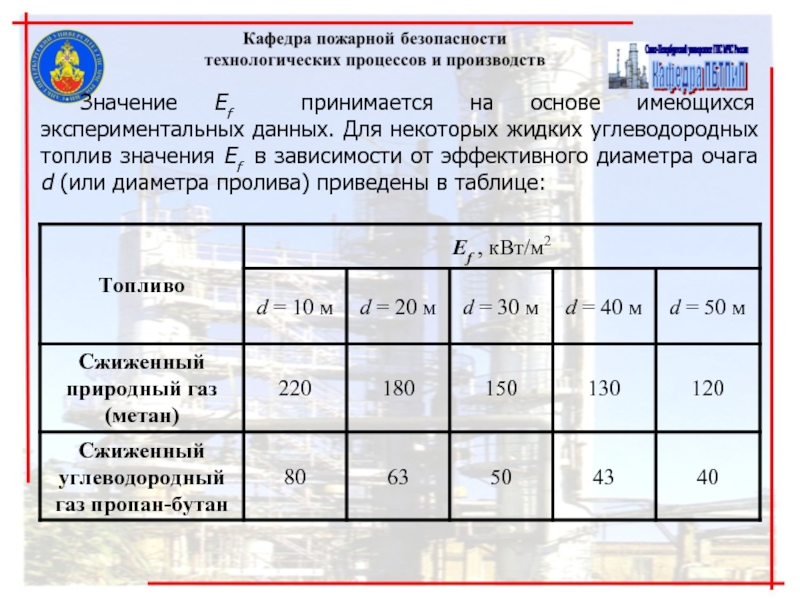

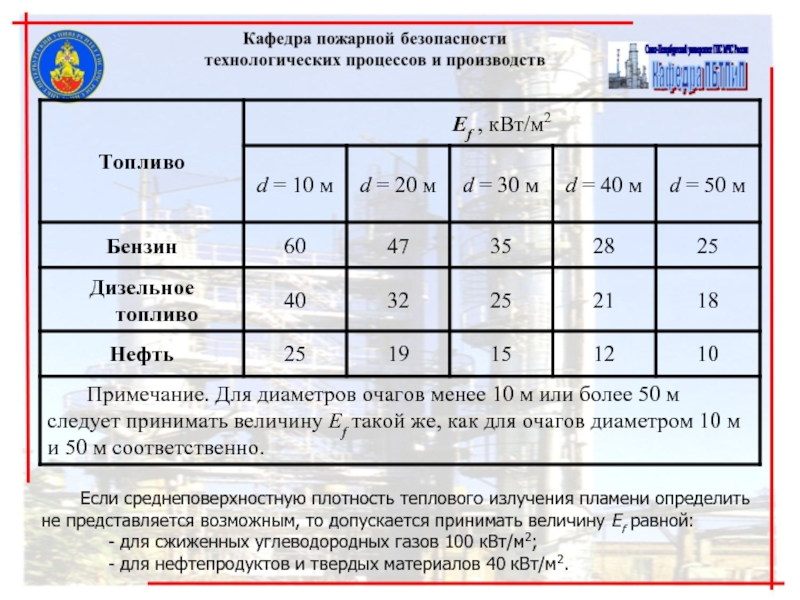

Слайд 17 Значение Ef принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких

Слайд 18Если среднеповерхностную плотность теплового излучения пламени определить не представляется возможным, то

- для сжиженных углеводородных газов 100 кВт/м2;

- для нефтепродуктов и твердых материалов 40 кВт/м2.

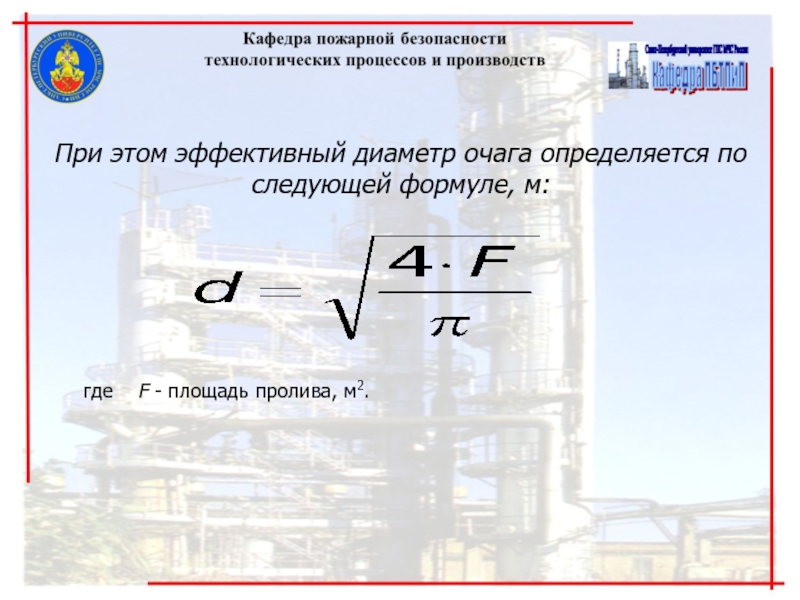

Слайд 19При этом эффективный диаметр очага определяется по следующей формуле, м:

где

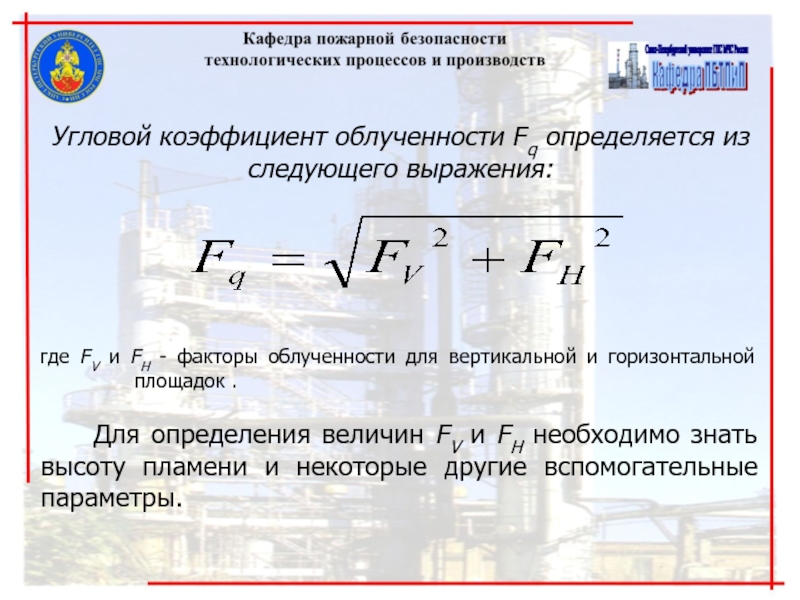

Слайд 20Угловой коэффициент облученности Fq определяется из следующего выражения:

где FV и FH

Для определения величин FV и FН необходимо знать высоту пламени и некоторые другие вспомогательные параметры.

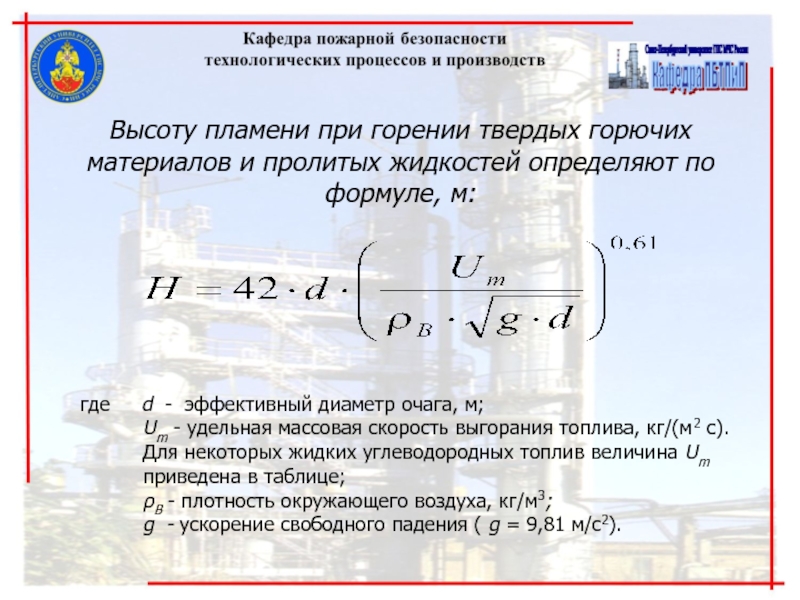

Слайд 21Высоту пламени при горении твердых горючих материалов и пролитых жидкостей определяют

где d - эффективный диаметр очага, м;

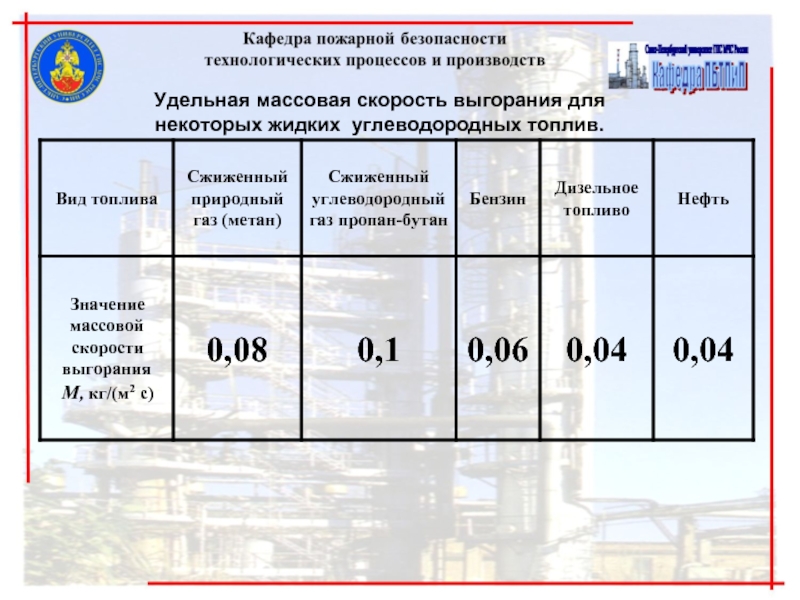

Um - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2 с). Для некоторых жидких углеводородных топлив величина Um приведена в таблице;

ρВ - плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g - ускорение свободного падения ( g = 9,81 м/с2).

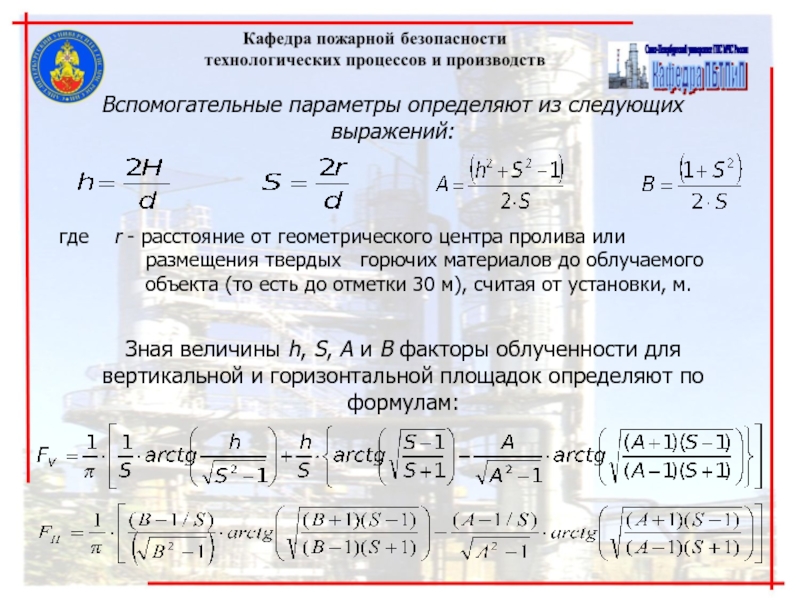

Слайд 23Вспомогательные параметры определяют из следующих выражений:

где r - расстояние

Зная величины h, S, A и B факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок определяют по формулам:

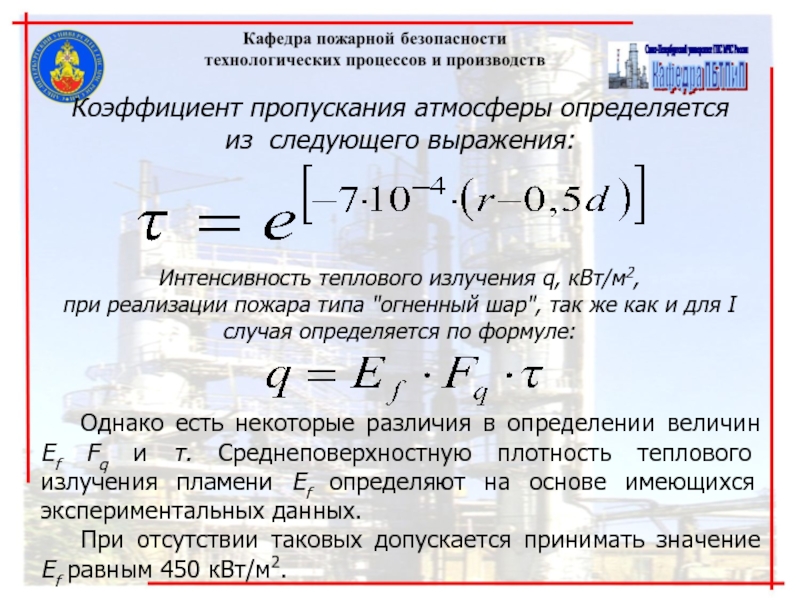

Слайд 24Коэффициент пропускания атмосферы определяется из следующего выражения:

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2,

при реализации пожара типа "огненный шар", так же как и для I случая определяется по формуле:

Однако есть некоторые различия в определении величин Ef Fq и τ. Среднеповерхностную плотность теплового излучения пламени Ef определяют на основе имеющихся экспериментальных данных.

При отсутствии таковых допускается принимать значение Ef равным 450 кВт/м2.

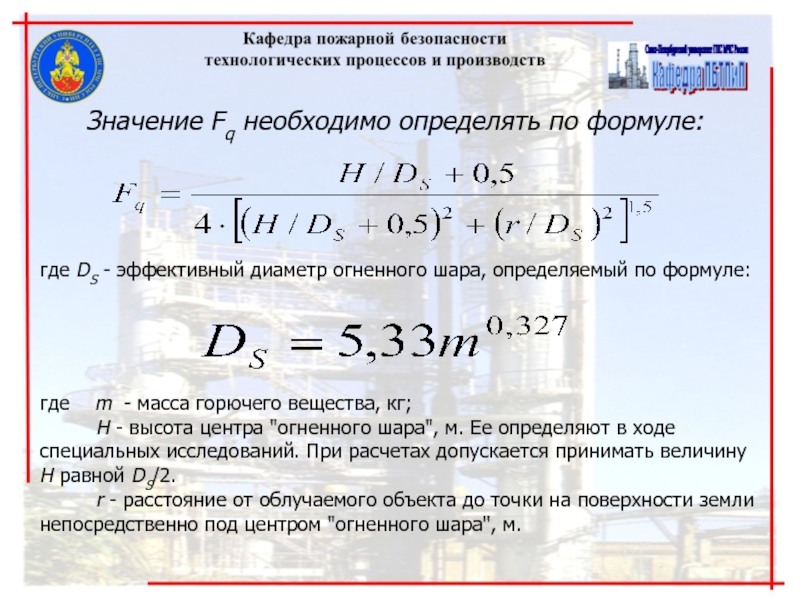

Слайд 25Значение Fq необходимо определять по формуле:

где DS - эффективный диаметр

где m - масса горючего вещества, кг;

Н - высота центра "огненного шара", м. Ее определяют в ходе специальных исследований. При расчетах допускается принимать величину Н равной DS/2.

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром "огненного шара", м.

Слайд 26Вопрос 2. Методика оценки воздействия опасных факторов пожара на людей для

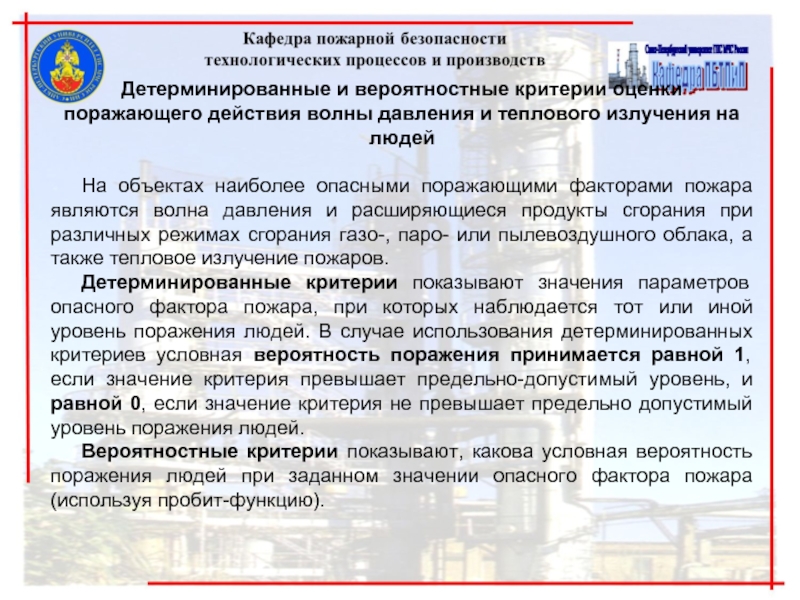

Слайд 27Детерминированные и вероятностные критерии оценки поражающего действия волны давления и теплового

На объектах наиболее опасными поражающими факторами пожара являются волна давления и расширяющиеся продукты сгорания при различных режимах сгорания газо-, паро- или пылевоздушного облака, а также тепловое излучение пожаров.

Детерминированные критерии показывают значения параметров опасного фактора пожара, при которых наблюдается тот или иной уровень поражения людей. В случае использования детерминированных критериев условная вероятность поражения принимается равной 1, если значение критерия превышает предельно-допустимый уровень, и равной 0, если значение критерия не превышает предельно допустимый уровень поражения людей.

Вероятностные критерии показывают, какова условная вероятность поражения людей при заданном значении опасного фактора пожара (используя пробит-функцию).

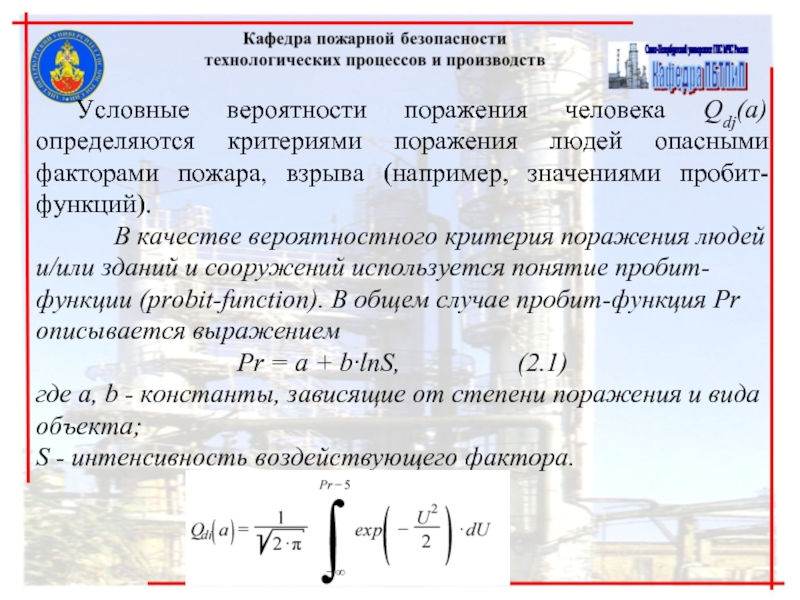

Слайд 28 Условные вероятности поражения человека Qdj(a) определяются критериями поражения людей опасными факторами

В качестве вероятностного критерия поражения людей и/или зданий и сооружений используется понятие пробит-функции (probit-function). В общем случае пробит-функция Рr описывается выражением

Pr = a + b·lnS, (2.1)

где а, b - константы, зависящие от степени поражения и вида объекта;

S - интенсивность воздействующего фактора.

(2.2)

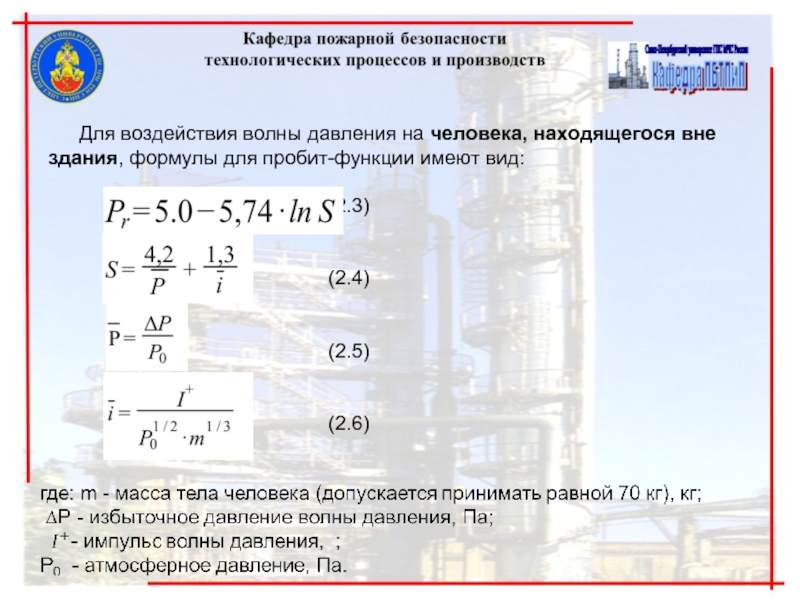

Слайд 31Для воздействия волны давления на человека, находящегося вне здания, формулы для

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

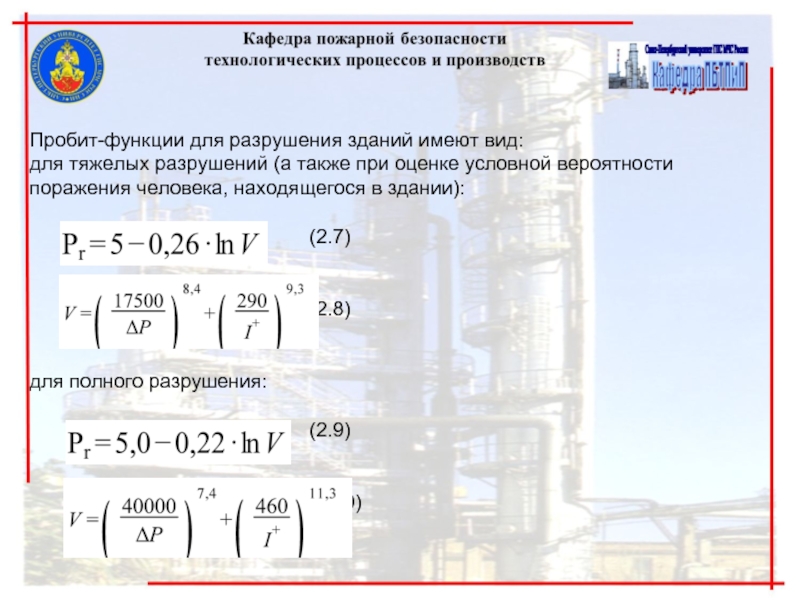

Слайд 32Пробит-функции для разрушения зданий имеют вид:

для тяжелых разрушений (а также при

(2.7)

(2.8)

для полного разрушения:

(2.9)

(2.10)

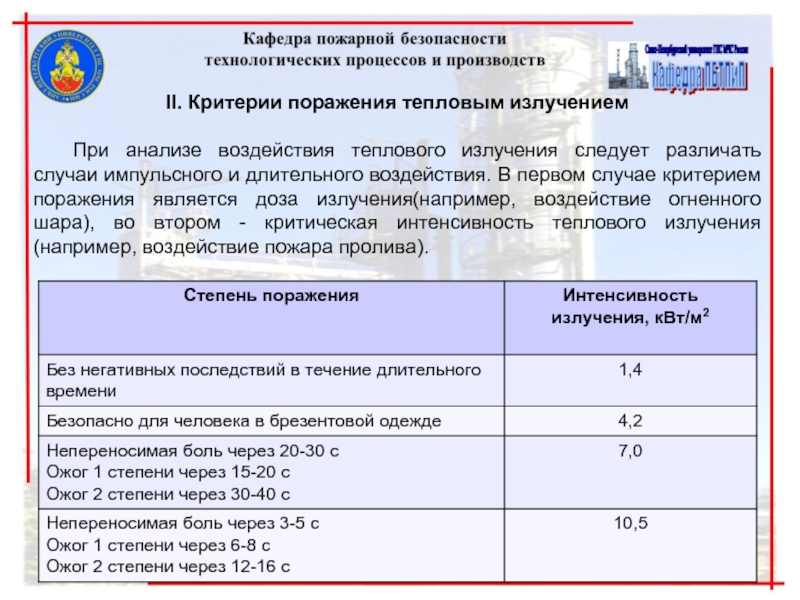

Слайд 33II. Критерии поражения тепловым излучением

При анализе воздействия теплового излучения следует различать

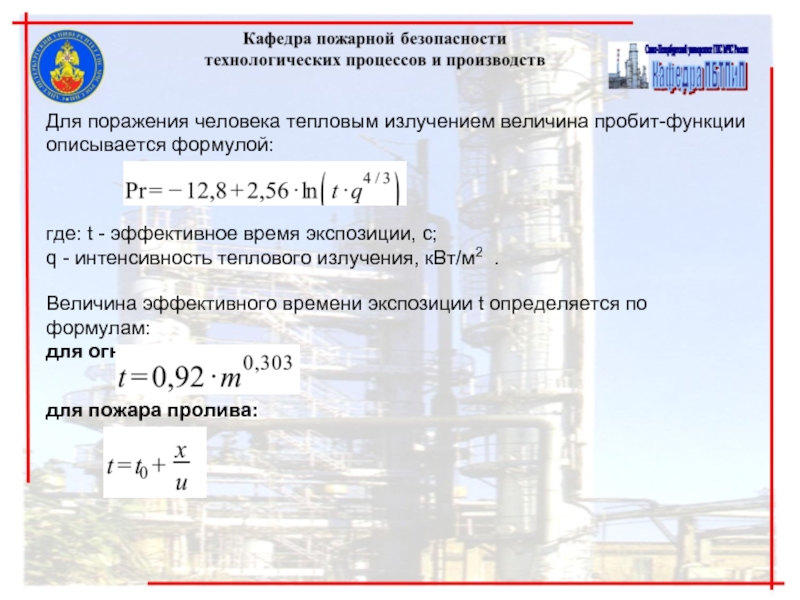

Слайд 34Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где: t -

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2 .

Величина эффективного времени экспозиции t определяется по формулам:

для огненного шара:

для пожара пролива:

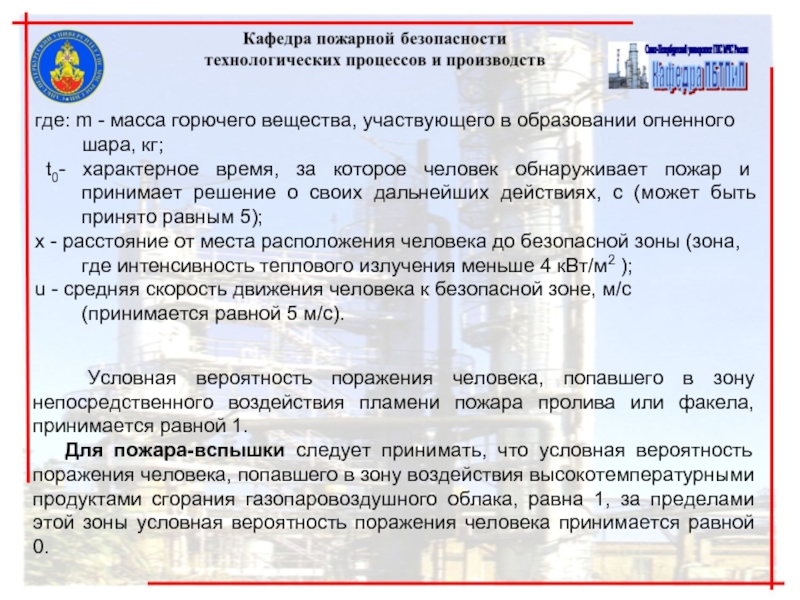

Слайд 35где: m - масса горючего вещества, участвующего в образовании огненного шара,

t0- характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5);

x - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2 );

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с).

Условная вероятность поражения человека, попавшего в зону непосредственного воздействия пламени пожара пролива или факела, принимается равной 1.

Для пожара-вспышки следует принимать, что условная вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами сгорания газопаровоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность поражения человека принимается равной 0.

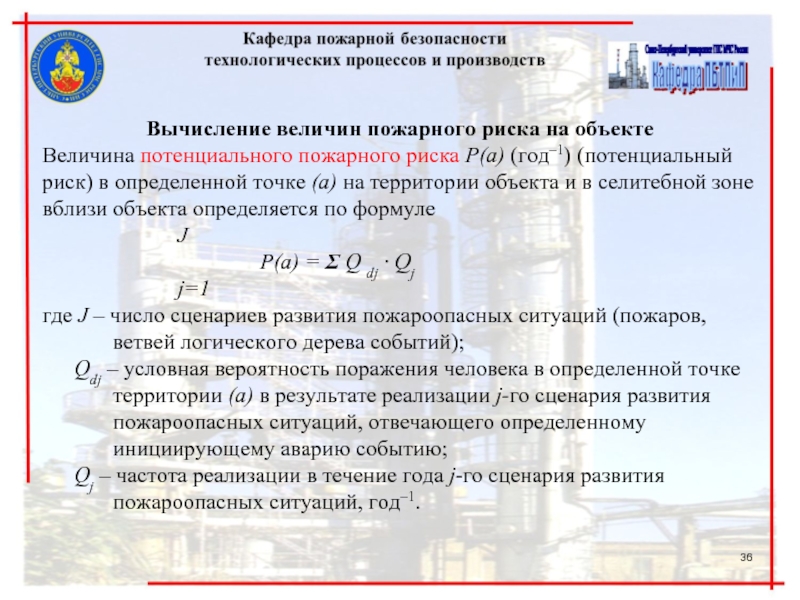

Слайд 36Вычисление величин пожарного риска на объекте

Величина потенциального пожарного риска Р(а) (год–1)

J

P(a) = Σ Q dj · Qj

j=1

где J – число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров, ветвей логического дерева событий);

Qdj – условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (а) в результате реализации j-го сценария развития пожароопасных ситуаций, отвечающего определенному инициирующему аварию событию;

Qj – частота реализации в течение года j-го сценария развития пожароопасных ситуаций, год–1.