- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

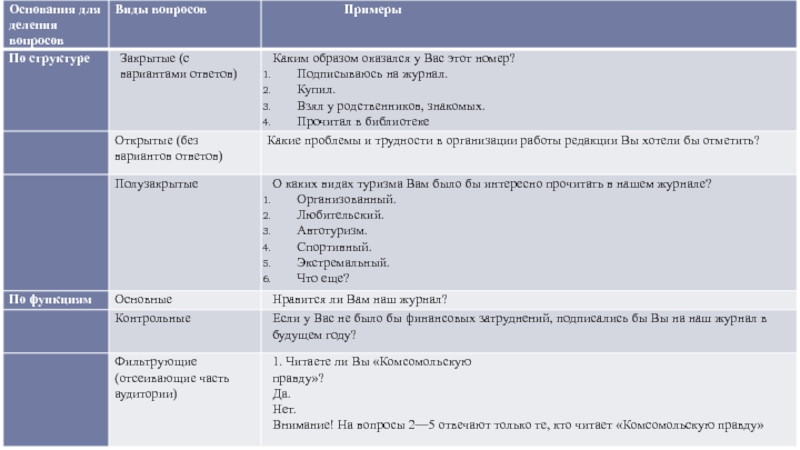

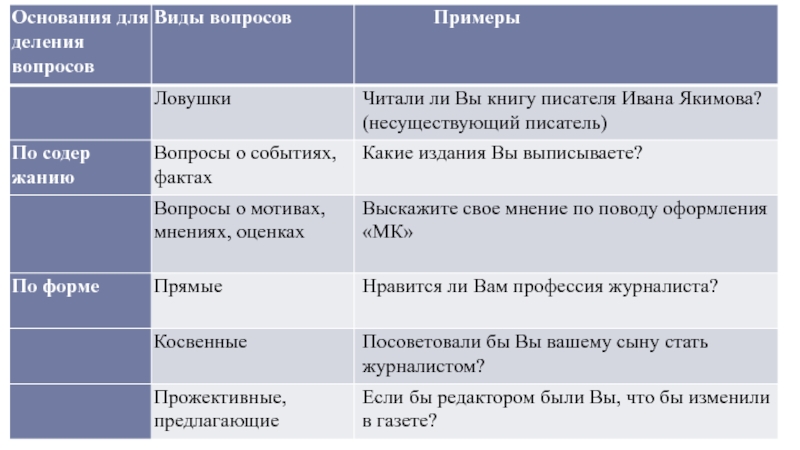

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методы изучения аудитории печатных изданий презентация

Содержание

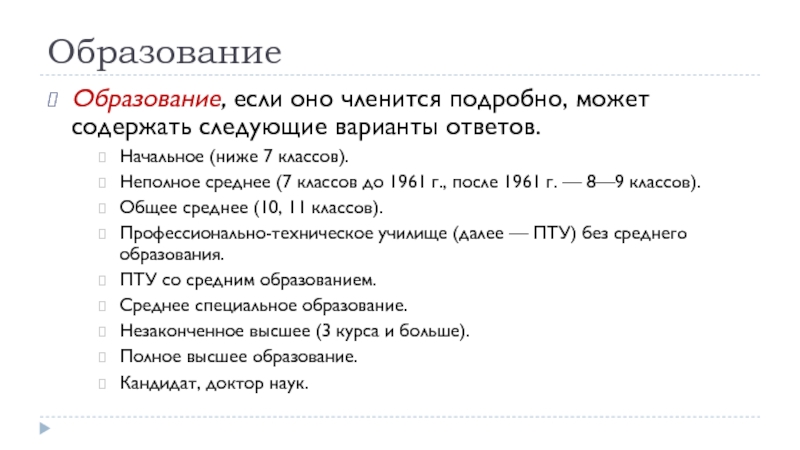

- 1. Методы изучения аудитории печатных изданий

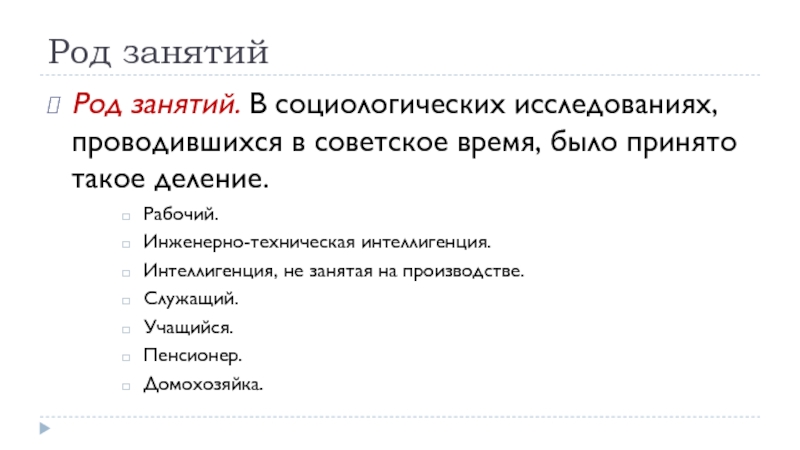

- 2. Содержание Методы изучения аудитории: интервьюирование, анкетирование, дневник,

- 3. Интервью и анкетирование в социологии и журналистике

- 4. Недостаток метода — высокая доля субъективизма как

- 5. Анкетирование Анкетирование — письменный опрос при помощи

- 6. По способу доставки анкеты бывают разных типов.

- 7. Раздаточная анкета Раздаточная анкета разносится по

- 8. Почтовая анкета Почтовая анкета рассылается по

- 9. Прессовая анкета Прессовая анкета печатается в

- 10. Хотя прессовое и почтовое анкетирования заведомо не

- 11. Интернет-опрос Интернет-опрос принято использовать тогда, когда нужно

- 12. Интервьюирование Интервьюирование — социологический метод получения информации

- 13. Интервью делится на следующие подвиды. По характеру

- 14. Пример В проведенном факультетом журналистики МГУ в

- 15. По способу организации интервью делятся на индивидуальные

- 16. Особой разновидностью группового интервью является фокус- группа,

- 17. Еще один вид группового интервью — социометрический

- 18. По технике проведения интервью делятся на стандартизированные

- 19. Нестандартизированное интервью строится на основе свободной беседы

- 20. По характеру беседы интервью делятся на несколько

- 21. По содержанию беседы интервью делятся на

- 22. По способу проведения интервью делятся на

- 23. По месту проведения интервью бывают в

- 24. Техника проведения интервью

- 25. Требования к интервьюерам Интервьюеру необходимы такие качества,

- 26. Р. Пэнто и М. Гравитц дают весьма

- 27. Место проведения интервью Место проведения интервью

- 28. Конечно, выбор места зависит от цели и

- 29. Мотивирование Мотивирование. При мотивировании респондента следует

- 30. Во время проведения беседы интервьюер должен быть

- 31. Ни в коем случае нельзя влиять на

- 32. Если человек устал, необходимо найти способ оживить

- 33. Пример В рамках проекта «Общественное мнение» («Массовая

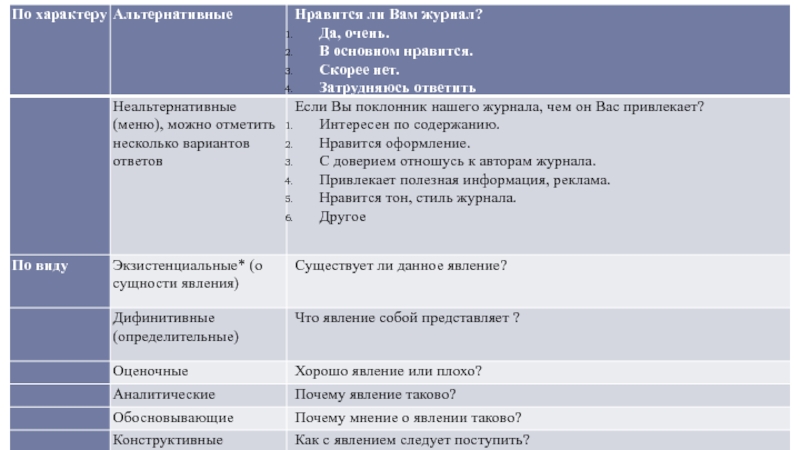

- 34. Основная часть Основная часть. Здесь в соответствии

- 38. При структурировании основной части следует не забывать о некоторых правилах составления анкеты.

- 39. Никогда не нужно в начале анкеты или

- 40. Вопросы не должны задевать чести и достоинства

- 41. Если это анкетный опрос, предпочтительнее, чтобы в

- 42. Обычно открытых вопросов больше в интервью, особенно

- 43. Если нужно проверить объективность ответов, то наряду

- 44. При составлении вопроса-меню важно соблюдать пропорцию между

- 45. Паспортичка «Паспортичка», «объективка», или социально-демогра- фические

- 46. Паспортичка обычно включает в себя вопросы, призванные

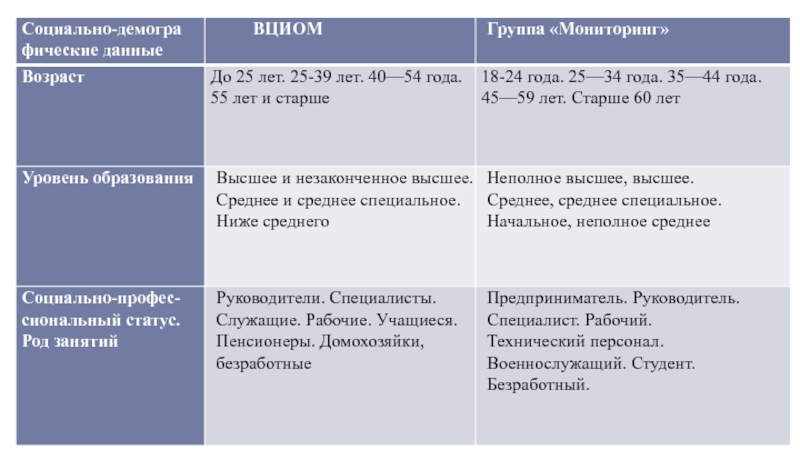

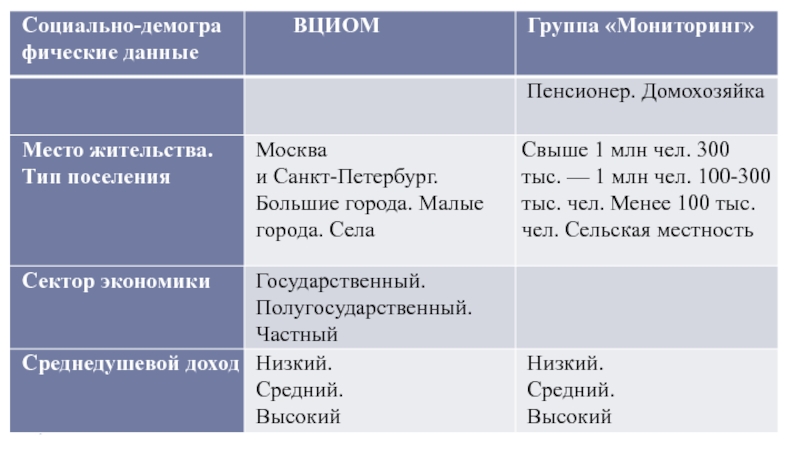

- 47. Наиболее часто группообразующими признаками в сегодняшней социологии

- 48. Возраст Возраст. В книге В. А. Ядова

- 49. Образование Образование, если оно членится подробно, может

- 50. Род занятий Род занятий. В социологических исследованиях,

- 51. В современных исследованиях появились другие классификации.

- 52. Семейное положение Семейное положение. Несемейный. Семейный. Разведенный.

- 53. Уровень дохода семьи Уровень дохода семьи. Выше

- 54. Приведем несколько примеров из практики известных российских исследовательских фирм.

- 57. Пример В 1997 г. по просьбе А.

- 58. У рассматриваемой анкеты было несколько особенностей.

- 59. «Будем делать журнал сообща! Уважаемый читатель! В

- 60. Анкеты, в которых содержатся ответы на все

- 61. Итак, введение предусматривало: мотивацию включения читателя в

- 62. Основная часть анкеты состояла из семи блоков,

- 63. 1-й блок «Я и журнал "Вокруг света"» включал

- 64. 3-й блок «Читаю, смотрю, слушаю» выяснял круг читательских

- 65. 6-й блок «Немного о себе» включал паспортичку

- 66. Было получено около 900 анкет, которые обработаны

- 67. Оказалось, что каждый номер читает около 20

- 68. Анализ документов в социологии и журналистике Лекция IX

- 69. Прежде чем вести речь о методах исследования

- 70. Виды документов По форме фиксации Письменные —

- 71. По источнику информации Первичные, которые строятся на

- 72. По характеру мотивации Целевые, спровоцированные, т.е. сделанные

- 73. По типу авторства Официальные, которые создаются должностными

- 74. По степени персонификации Личные, касающиеся отдельного человека

- 75. По сфере жизнедеятельности Исторические, экономические, технические, статические,

- 76. Методы анализа документов Методы анализа документов

- 77. Очень пригодится любому журналисту знание следующих правил

- 78. Необходимо выяснить тип документа, имея в виду,

- 79. Важно понять намерения составителя документа, был ли

- 80. Причины ошибок зависят от условий, в которых

- 81. Контент-анализ Контент-анализ – формализованный метод изучения текстовой

- 82. Первое правило контент-анализа СМИ заключается в том,

- 83. Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных

- 84. Исследование текстов газетных изданий методом контент-анализа основано

- 85. Контент-анализ начал использоваться в социальных науках начиная

- 86. Контент-анализ, проведенный Г. Лассуэлом по материалам газеты

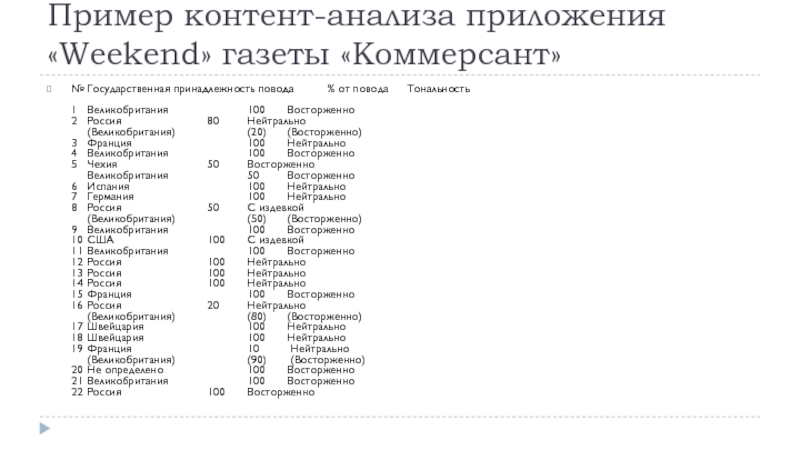

- 87. Пример контент-анализа приложения «Weekend» газеты «Коммерсант»

- 88. Таким образом: из 22 основных информационных поводов

- 89. Теперь можно взвесить информационные поводы по тону,

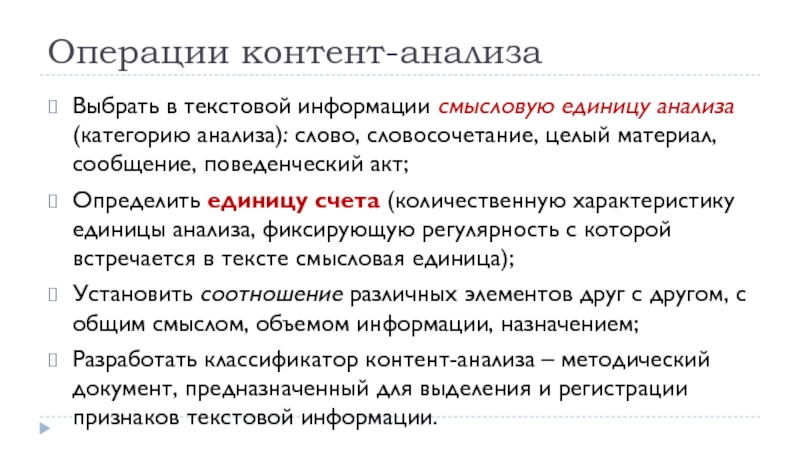

- 90. Операции контент-анализа Выбрать в текстовой информации смысловую

- 91. Контент-анализ не занимается выявлением смысла, он занимается

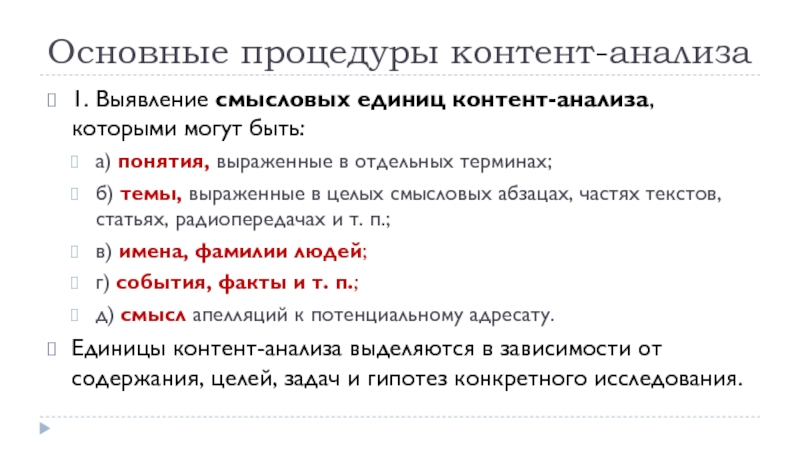

- 93. Основные процедуры контент-анализа 1. Выявление смысловых

- 94. 2. Выделение единиц счета, которые могут совпадать

- 95. Репрезентативность выборки Исследуя СМИ, мы имеем дело

- 96. Чтобы отразить в выборке недельную цикличность деятельности

- 97. Установлены три существенных условия развития коммуникативных процессов,

- 98. 2. Когда языковой фактор является решающим для

- 99. 3. Когда объем материала слишком велик. Мы

- 100. Кроме того, он используется для выявления в

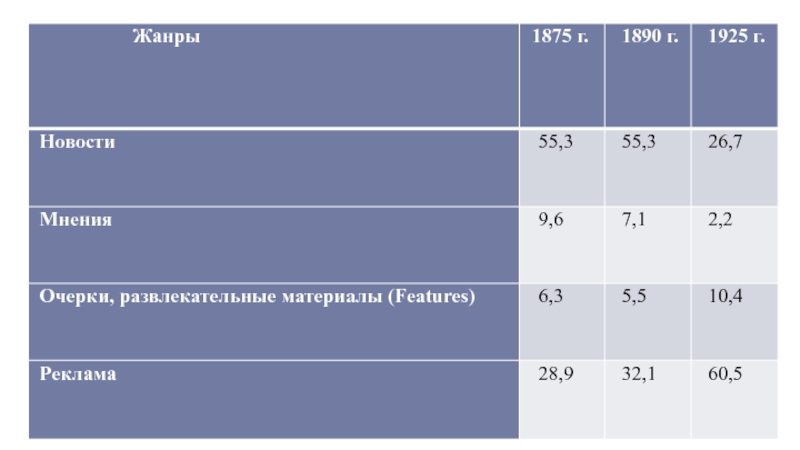

- 101. Исследование текстов СМИ В литературе по социологии

- 103. В России изучение документов было предпринято еще

- 104. В 1920-е гг. метод контент-анализа при анализе

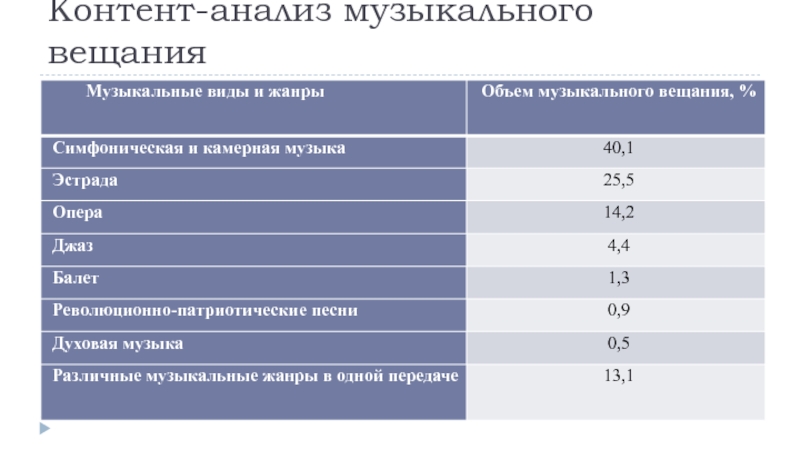

- 105. Пример Интересные данные о реальном распределении музыкальных

- 106. Контент-анализ музыкального вещания

- 107. Как видим, сильно преобладала симфоническая и камерная

- 108. Реально зрительские интересы, согласно опросам, проведенным в

- 109. Спустя 15 лет мы наблюдаем не только

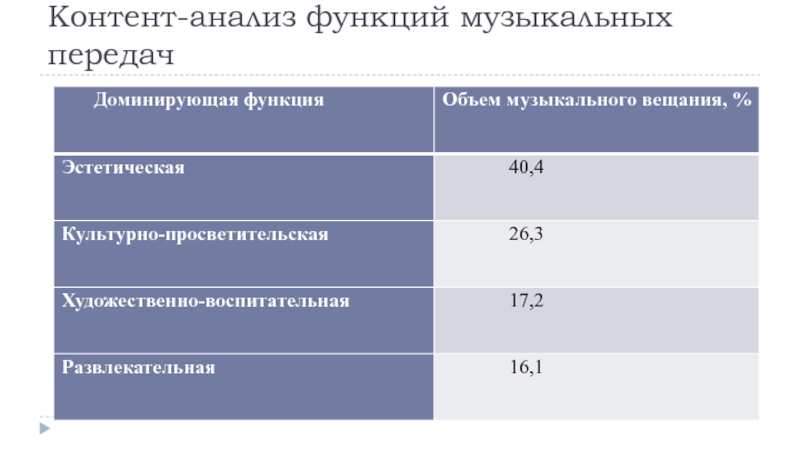

- 110. Контент-анализ функций музыкальных передач

- 111. В 1987 г. контент-анализ музыкальных передач показал,

- 112. Контент-анализ адресата музыкальных передач

- 113. Исследования последнего десятилетия показывают другие тенденции.

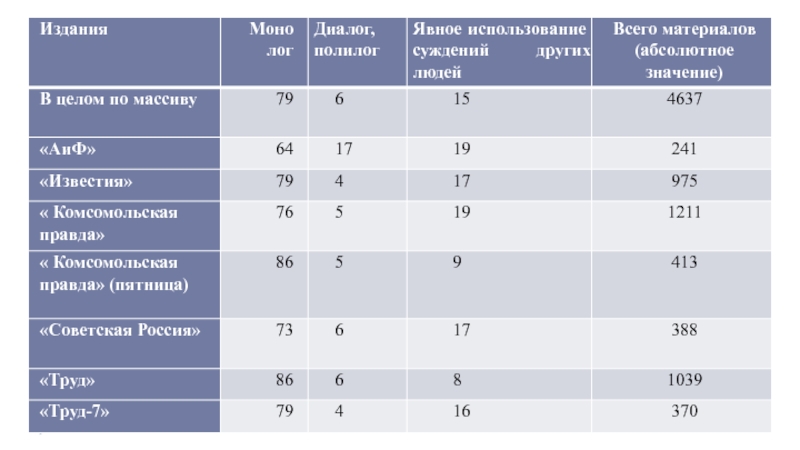

- 114. Контент-анализ различных центральных изданий, проведенный факультетом журналистики МГУ в конце 1990-х гг., показал следующее.

- 116. Спасибо за внимание!

Слайд 2Содержание

Методы изучения аудитории: интервьюирование, анкетирование, дневник, фокус-группа, тестирование, контент-анализ тестов аудитории,

метод наблюдения и эксперимента.

Технические методы замеров аудитории.

Социологическое наблюдение как метод получения информации об аудитории, виды социологического наблюдения, программа и цели, полевые документы наблюдения.

Использование метода наблюдения при изучении восприятия читателем журналистских текстов, поведения аудитории в фокус-группе.

Социологический эксперимент в аудиторных исследованиях.

Экспериментальные номера и выпуски изданий и программ как способ поиска оптимальных для аудитории структур издания.

Технические методы замеров аудитории.

Социологическое наблюдение как метод получения информации об аудитории, виды социологического наблюдения, программа и цели, полевые документы наблюдения.

Использование метода наблюдения при изучении восприятия читателем журналистских текстов, поведения аудитории в фокус-группе.

Социологический эксперимент в аудиторных исследованиях.

Экспериментальные номера и выпуски изданий и программ как способ поиска оптимальных для аудитории структур издания.

Слайд 3Интервью и анкетирование в социологии и журналистике

Опрос — это социологический метод

получения информации, основанный на непосредственной или опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью получения необходимых ответов на вопросы.

Это общение, благодаря которому можно быстро получить информацию, главным образом о мнениях и оценках опрашиваемых, и в этом он незаменим.

Однако можно получить информацию и о фактах (в том числе прошлого), событиях.

Опрос — широкий, довольно надежный и способный решать многие задачи метод.

Его принято использовать тогда, когда нужно получить именно мнения и оценки, изучить ориентации респондентов, в частности, аудитории.

Это общение, благодаря которому можно быстро получить информацию, главным образом о мнениях и оценках опрашиваемых, и в этом он незаменим.

Однако можно получить информацию и о фактах (в том числе прошлого), событиях.

Опрос — широкий, довольно надежный и способный решать многие задачи метод.

Его принято использовать тогда, когда нужно получить именно мнения и оценки, изучить ориентации респондентов, в частности, аудитории.

Слайд 4Недостаток метода — высокая доля субъективизма как респондента, так и интервьюера.

Важно комбинировать его с другими, более объективными методами: анализом документов, наблюдением.

Метод опроса делят на две разновидности: анкетирование — заочный опрос с помощью анкеты; интервьюирование — очный опрос при помощи непосредственного общения с респондентом (включая и телефонное).

Слайд 5Анкетирование

Анкетирование — письменный опрос при помощи анкеты.

Способ этот достаточно оперативный

и относительно дешевый, особенно если анкета прессовая или почтовая.

Достоинство анкетирования состоит в минимальном воздействии анкетера на ответы.

Недостатки метода заключаются в том, что возможны пропуски ответов на какие-то вопросы, некоторые формулировки могут оказаться для респондентов непонятными и т.п.

Достоинство анкетирования состоит в минимальном воздействии анкетера на ответы.

Недостатки метода заключаются в том, что возможны пропуски ответов на какие-то вопросы, некоторые формулировки могут оказаться для респондентов непонятными и т.п.

Слайд 7Раздаточная анкета

Раздаточная анкета разносится по респондентам (раздается группе респондентов) дома,

на работе, в общественных местах, местах отдыха, в транспорте и т.п.

Затем анкетер собирает розданные анкеты, заранее обусловливая время, или ждет, когда респондент в его присутствии заполнит анкету, либо сам помогает ему это сделать.

В результате можно достичь почти 100% возврата анкет, и если выборка была репрезентативной, то это очень надежный способ получения информации.

При этом анкетирование может быть групповым или индивидуальным.

Затем анкетер собирает розданные анкеты, заранее обусловливая время, или ждет, когда респондент в его присутствии заполнит анкету, либо сам помогает ему это сделать.

В результате можно достичь почти 100% возврата анкет, и если выборка была репрезентативной, то это очень надежный способ получения информации.

При этом анкетирование может быть групповым или индивидуальным.

Слайд 8Почтовая анкета

Почтовая анкета рассылается по почте (в том числе по

электронной).

Этот способ дешевый, требует только почтовых расходов.

Однако следует помнить, что возврат анкет будет невелик, максимум 10—20%.

Социологи обычно стараются стимулировать более полный возврат: вкладывают конверт с обратным адресом и маркой, посылают маленькие сувениры, стараются как можно более убедительно мотивировать необходимость ответить на вопросы анкеты.

Этот способ дешевый, требует только почтовых расходов.

Однако следует помнить, что возврат анкет будет невелик, максимум 10—20%.

Социологи обычно стараются стимулировать более полный возврат: вкладывают конверт с обратным адресом и маркой, посылают маленькие сувениры, стараются как можно более убедительно мотивировать необходимость ответить на вопросы анкеты.

Слайд 9Прессовая анкета

Прессовая анкета печатается в СМИ: газете, журнале, онлайн- СМИ,

бывает обнародована в передачах телевидения и радио (когда предлагают ответить на какие-то вопросы или проголосовать за что-то).

Количество возвратившихся анкет не превышает 3% от тиража, и, конечно, такое анкетирование не является репрезентативным.

На почтовую и прессовую анкеты отвечают люди, наиболее заинтересованные в контактах с социологами или данным СМИ, имеющие больше свободного времени.

В связи с этим на вопросы анкет часто отвечают пенсионеры.

Количество возвратившихся анкет не превышает 3% от тиража, и, конечно, такое анкетирование не является репрезентативным.

На почтовую и прессовую анкеты отвечают люди, наиболее заинтересованные в контактах с социологами или данным СМИ, имеющие больше свободного времени.

В связи с этим на вопросы анкет часто отвечают пенсионеры.

Слайд 10Хотя прессовое и почтовое анкетирования заведомо не претендуют на репрезентативность, можно

сформировать на основе полученных анкет группы, отражающие мнение различных слоев населения: людей разных профессий, пола, возраста, образования и местожительства, разных аудиторных интересов и т.п.

Если мы посчитаем ответы каждой из выбранных групп в сравнении, это уже даст какую-то картину мнений, например аудитории конкретного издания, поэтому прессовый опрос целесообразно использовать для разведочных целей, тем более что он самый дешевый — ресурсы требуются только для обсчета и анализа информации.

Если мы посчитаем ответы каждой из выбранных групп в сравнении, это уже даст какую-то картину мнений, например аудитории конкретного издания, поэтому прессовый опрос целесообразно использовать для разведочных целей, тем более что он самый дешевый — ресурсы требуются только для обсчета и анализа информации.

Слайд 11Интернет-опрос

Интернет-опрос принято использовать тогда, когда нужно получить мнения и оценки, изучить

ориентации респондентов, например аудитории.

Сейчас многие издания в режиме реального времени просят читателей интернет-СМИ или версий традиционных изданий оценить публикации в конкретном номере (как это делает «МК» и другие газеты и журналы).

Иногда, как и в телеопросах, такое анкетирование является просто игрой в социологию, поскольку интернет-пользователи или телезрители могут несколько раз проголосовать за какой-нибудь ответ.

Проконтролировать объективность информации здесь не представляется возможным, хотя если число таких нарушений невелико, какую-то исходную информацию об общественном мнении таким образом можно получить.

Сейчас многие издания в режиме реального времени просят читателей интернет-СМИ или версий традиционных изданий оценить публикации в конкретном номере (как это делает «МК» и другие газеты и журналы).

Иногда, как и в телеопросах, такое анкетирование является просто игрой в социологию, поскольку интернет-пользователи или телезрители могут несколько раз проголосовать за какой-нибудь ответ.

Проконтролировать объективность информации здесь не представляется возможным, хотя если число таких нарушений невелико, какую-то исходную информацию об общественном мнении таким образом можно получить.

Слайд 12Интервьюирование

Интервьюирование — социологический метод получения информации при непосредственной беседе интервьюера и

интервьюируемого по вопросам, зафиксированным в специальном вопроснике или плане интервью.

Слайд 13Интервью делится на следующие подвиды.

По характеру групп респондентов интервью бывает массовым

и экспертным.

При массовом интервью опрашивается множество респондентов, например массовая аудитория СМИ, какого-либо издания или канала.

В ходе экспертного интервью опрашивается небольшое число экспертов, специалистов, людей, компетентных в изучаемой социологом сфере.

При массовом интервью опрашивается множество респондентов, например массовая аудитория СМИ, какого-либо издания или канала.

В ходе экспертного интервью опрашивается небольшое число экспертов, специалистов, людей, компетентных в изучаемой социологом сфере.

Слайд 14Пример

В проведенном факультетом журналистики МГУ в 1995 г. экспертном опросе о

перспективах развития местной прессы участвовали 120 экспертов: руководители СМИ, союзов журналистов, полиграфических предприятий и системы распространения прессы, представители властей, которые имеют отношение к руководству СМИ, деканы факультетов журналистики и исследователи журналистики.

Эти люди, компетентные в проблемах развития региональной прессы, дали очень интересные прогнозы, которые подтвердились.

Эти люди, компетентные в проблемах развития региональной прессы, дали очень интересные прогнозы, которые подтвердились.

Слайд 15По способу организации интервью делятся на индивидуальные и групповые.

В процессе индивидуального

интервью беседа ведется с одним человеком.

Групповое интервью предполагает опрос группы, часто в форме дискуссии.

Групповое интервью предполагает опрос группы, часто в форме дискуссии.

Слайд 16Особой разновидностью группового интервью является фокус- группа, т.е. опрос в небольшой

(около 20 человек) группе путем коллективной беседы или дискуссии при выяснении мнений ее членов по каким-то проблемам.

Данный вид интервью может сопровождаться анкетированием участников.

Данный вид интервью может сопровождаться анкетированием участников.

Слайд 17Еще один вид группового интервью — социометрический опрос, когда выявляются внутригрупповые

отношения по типу «с кем бы ты пошел в разведку (на репортажное задание, в читальный зал, на вечеринку)», «кого бы выбрал старостой группы (редактором учебной газеты)» и т.п.

В результате выявляется взаимный выбор, строится граф взаимоотношений, выявляются лидеры в разных сферах: работе, учебе, проведении свободного времени и т.п.

Итогом является социометрическая матрица или граф, описывающие взаимоотношения в группе, количество выборов каждого из членов группы.

В результате выявляется взаимный выбор, строится граф взаимоотношений, выявляются лидеры в разных сферах: работе, учебе, проведении свободного времени и т.п.

Итогом является социометрическая матрица или граф, описывающие взаимоотношения в группе, количество выборов каждого из членов группы.

Слайд 18По технике проведения интервью делятся на стандартизированные (формализованные), свободные (нестандартизированные) и

полустандартизированные.

Стандартизированное интервью построено на достаточно жесткой структуре вопросника, предполагающего строгую последовательность и четкую формулировку вопросов и даже вариантов ответов.

Стандартизированное интервью построено на достаточно жесткой структуре вопросника, предполагающего строгую последовательность и четкую формулировку вопросов и даже вариантов ответов.

Слайд 19Нестандартизированное интервью строится на основе свободной беседы по определенной теме. В

нем могут быть заданы некоторые ориентиры, направляющие беседу. Такое интервью применяется в том случае, когда нужно получить информацию в малоисследованной области или в беседе с экспертами.

Полустандартизированное интервью — среднее между стандартизированным и свободным.

Полустандартизированное интервью — среднее между стандартизированным и свободным.

Слайд 20По характеру беседы интервью делятся на несколько типов.

Интенсивные (клинические) интервью, иногда

длящиеся несколько часов.

Фокусированное интервью — беседа по какой-то одной проблеме. Часто перед этим опрашиваемый включается в какую-то ситуацию (например, просмотр телепередачи или чтение журнала), после чего проходит обсуждение.

Нарративное интервью — направляемый интервьюером рассказ о событиях, о жизни, высказанный в свободной форме. Данный вид подлежит качественному анализу и наиболее близок к журналистскому.

Ненаправленное интервью, наоборот, исходит от респондента, который хочет рассказать интервьюеру о наболевшем с целью облегчить душу. Этот вариант также часто встречается в журналистике.

Фокусированное интервью — беседа по какой-то одной проблеме. Часто перед этим опрашиваемый включается в какую-то ситуацию (например, просмотр телепередачи или чтение журнала), после чего проходит обсуждение.

Нарративное интервью — направляемый интервьюером рассказ о событиях, о жизни, высказанный в свободной форме. Данный вид подлежит качественному анализу и наиболее близок к журналистскому.

Ненаправленное интервью, наоборот, исходит от респондента, который хочет рассказать интервьюеру о наболевшем с целью облегчить душу. Этот вариант также часто встречается в журналистике.

Слайд 21По содержанию беседы интервью делятся на

документальные, в ходе которых изучаются

и уточняются факты, реальные ситуации,

и интервью мнений, когда выясняются мнения, оценки, ориентации, суждения респондентов.

и интервью мнений, когда выясняются мнения, оценки, ориентации, суждения респондентов.

Слайд 22По способу проведения интервью делятся на

личные (англ. face to face

— лицом к лицу),

телефонные, проводимые при помощи телефона,

интернет-беседы по скайпу.

телефонные, проводимые при помощи телефона,

интернет-беседы по скайпу.

Слайд 23По месту проведения интервью бывают

в домашних условиях респондента,

по месту

работы,

на улицах,

в общественных местах и т.п.

Уличные интервью, часто используемые и журналистами, обычно содержат один-три вопроса, чтобы человек на ходу мог быстро на них ответить.

на улицах,

в общественных местах и т.п.

Уличные интервью, часто используемые и журналистами, обычно содержат один-три вопроса, чтобы человек на ходу мог быстро на них ответить.

Слайд 25Требования к интервьюерам

Интервьюеру необходимы такие качества, как доброжелательность, контактность, способность быстро

находить решения в спорных ситуациях, не навязывать своих мнений, быть нейтральным при опросе, хорошие адаптивные способности, которые предполагают возможность общаться с любыми респондентами.

Большое значение имеют также компетентность и образованность, честность и дисциплинированность, аккуратность в ведении документации, заполнении вопросника.

Немаловажное значение имеют внешность, тембр голоса (особенно для телефонного интервью), способ одеваться и т.п.

Конечно, важна заинтересованность самого интервьюера в исследовании.

Большое значение имеют также компетентность и образованность, честность и дисциплинированность, аккуратность в ведении документации, заполнении вопросника.

Немаловажное значение имеют внешность, тембр голоса (особенно для телефонного интервью), способ одеваться и т.п.

Конечно, важна заинтересованность самого интервьюера в исследовании.

Слайд 26Р. Пэнто и М. Гравитц дают весьма любопытные типы респондентов (кстати,

у журналистов встречаются те же типы собеседников).

Робкий человек — боится отвечать, потому что не сведущ в вопросах.

Боязливый — опасается ответить, особенно на вопросы, касающиеся политики.

Болтун — его полезно держать в узде намеченных вопросов и возвращать к обсуждаемой теме.

Спорщик — старается переубедить интервьюера.

Шутник — обычно развлекается в письменных ответах на анкету.

Самоуверенный — отвечает на вопросы, но иногда есть сомнения в ценности полученной информации.

Робкий человек — боится отвечать, потому что не сведущ в вопросах.

Боязливый — опасается ответить, особенно на вопросы, касающиеся политики.

Болтун — его полезно держать в узде намеченных вопросов и возвращать к обсуждаемой теме.

Спорщик — старается переубедить интервьюера.

Шутник — обычно развлекается в письменных ответах на анкету.

Самоуверенный — отвечает на вопросы, но иногда есть сомнения в ценности полученной информации.

Слайд 27Место проведения интервью

Место проведения интервью как для социолога, так и

для журналиста — очень важный фактор искренности ответов.

Вряд ли этого удастся добиться, если беседовать в присутствии других людей, особенно начальства.

На работе влияет окружение.

После работы люди торопятся домой.

Зато можно спокойно побеседовать вечером дома или в кафе.

Вряд ли этого удастся добиться, если беседовать в присутствии других людей, особенно начальства.

На работе влияет окружение.

После работы люди торопятся домой.

Зато можно спокойно побеседовать вечером дома или в кафе.

Слайд 28Конечно, выбор места зависит от цели и содержания исследования.

Сложные проблемы,

особенно политические, лучше обсудить в домашней обстановке.

При этом желательно уединиться в отдельную комнату, чтобы максимально исключить влияние семьи.

С политиками не совсем уместно беседовать на официальном приеме, потому что они вряд ли будут вести себя естественно и искренне.

При этом желательно уединиться в отдельную комнату, чтобы максимально исключить влияние семьи.

С политиками не совсем уместно беседовать на официальном приеме, потому что они вряд ли будут вести себя естественно и искренне.

Слайд 29Мотивирование

Мотивирование. При мотивировании респондента следует учитывать следующие факторы, которые могут

помочь убедить его в необходимости принять участие в исследовании:

рефлекс вежливости;

желание на что-то повлиять;

психологическая потребность в общении.

рефлекс вежливости;

желание на что-то повлиять;

психологическая потребность в общении.

Слайд 30Во время проведения беседы интервьюер должен быть вежливым, уметь располагать к

себе, выражать теплоту и симпатию, показывать свою способность понимать, что именно хочет сказать опрашиваемый.

Хороший интервьюер должен вызвать интерес у респондента, успокоить последнего, если тот тревожится по поводу интервью и его последствий, сообщить, что исследование анонимное, а ответы будут использованы только в научных или практических, полезных и самому респонденту целях.

Хороший интервьюер должен вызвать интерес у респондента, успокоить последнего, если тот тревожится по поводу интервью и его последствий, сообщить, что исследование анонимное, а ответы будут использованы только в научных или практических, полезных и самому респонденту целях.

Слайд 31Ни в коем случае нельзя влиять на характер ответов и подсказывать,

поэтому абсолютно противопоказаны вопросы типа «Вы, наверное, не читаете газету "Коммерсантъ"?»; «Согласитесь с тем, что "АиФ" популярная в аудитории газета».

Важно, чтобы вопросы, особенно если это стандартизированное интервью, задавались в том порядке и в тех формулировках, как это записано в вопроснике.

Важно, чтобы вопросы, особенно если это стандартизированное интервью, задавались в том порядке и в тех формулировках, как это записано в вопроснике.

Слайд 32Если человек устал, необходимо найти способ оживить его внимание.

В конце

беседы обязательно нужно поблагодарить собеседника и еще раз напомнить, что его ответы будут очень полезны.

Желательно сказать, где будут опубликованы материалы, как он может с ними ознакомиться.

Интервью со взрослыми может длиться около часа, с детьми — не более 45 минут. Однако если речь идет о глубоком интервью, тем более с экспертом, указанное время может значительно увеличиться.

Желательно сказать, где будут опубликованы материалы, как он может с ними ознакомиться.

Интервью со взрослыми может длиться около часа, с детьми — не более 45 минут. Однако если речь идет о глубоком интервью, тем более с экспертом, указанное время может значительно увеличиться.

Слайд 33Пример

В рамках проекта «Общественное мнение» («Массовая информация в советском промышленном городе»)

под руководством Б. А. Грушина мы опрашивали методом полустандартизированного глубокого интервью журналистов ростовских газет, радио и телевидения.

Обычно эта беседа длилась около двух часов, но с некоторыми журналистами, особенно заинтересованными в теме беседы и дающими очень интересные ответы, приходилось засиживаться до вечера, потому что интервью длилось по три — пять часов.

Конечно, для подобных бесед страниц стандартного вопросника не хватало, и пространные ответы мы записывали в тетрадях, помечая номер вопроса.

тема и цель исследования;

мотивирование опрашиваемого;

информация о технике заполнения вопросника;

гарантирование анонимности ответов;

адреса для возврата опросника или контактов;

благодарность за участие в исследовании.

Обычно эта беседа длилась около двух часов, но с некоторыми журналистами, особенно заинтересованными в теме беседы и дающими очень интересные ответы, приходилось засиживаться до вечера, потому что интервью длилось по три — пять часов.

Конечно, для подобных бесед страниц стандартного вопросника не хватало, и пространные ответы мы записывали в тетрадях, помечая номер вопроса.

тема и цель исследования;

мотивирование опрашиваемого;

информация о технике заполнения вопросника;

гарантирование анонимности ответов;

адреса для возврата опросника или контактов;

благодарность за участие в исследовании.

Слайд 34Основная часть

Основная часть. Здесь в соответствии с программой исследования даются вопросы,

поставленные в определенной последовательности и отвечающие социологическим критериям построения вопросника.

Типы вопросов с примерами представлены в таблице.

Типы вопросов с примерами представлены в таблице.

Слайд 38При структурировании основной части следует не забывать о некоторых правилах составления

анкеты.

Слайд 39Никогда не нужно в начале анкеты или вопросника размещать сложные или

трудные по психологическим мотивам для опрашиваемого вопросы.

Начинать следует с простых контактных вопросов, которые заставят человека втянуться в процесс анкетирования или интервью.

Затем сложность вопросов нарастает к середине исследования. К концу, когда человек обычно устает, ставятся более простые вопросы.

Внутри анкеты можно перемежать трудные вопросы с простыми.

Вопросы должны быть сформулированы ясно, доступно, адекватно языку и восприятию данной аудитории.

Вопросы нужно составить таким образом, чтобы отвечающий хотел дать достоверные и искренние ответы.

Начинать следует с простых контактных вопросов, которые заставят человека втянуться в процесс анкетирования или интервью.

Затем сложность вопросов нарастает к середине исследования. К концу, когда человек обычно устает, ставятся более простые вопросы.

Внутри анкеты можно перемежать трудные вопросы с простыми.

Вопросы должны быть сформулированы ясно, доступно, адекватно языку и восприятию данной аудитории.

Вопросы нужно составить таким образом, чтобы отвечающий хотел дать достоверные и искренние ответы.

Слайд 40Вопросы не должны задевать чести и достоинства опрашиваемых.

Нельзя в одном вопросе

формулировать два (Читаете ли Вы еженедельник «АиФ»? Нравится ли он Вам?). Как правило, человек отвечает только на один вопрос. Если даже он ответит на два, все равно придется их расчленять при обсчете и анализе информации.

Ни в коем случае нельзя наталкивать формулировкой вопросов на определенный ответ (Не правда ли, «Известия» объективное издание?).

В вопросе должны быть необходимые пояснения: столько вариантов ответов можно выбрать в вопросе-меню, каким образом заполнить таблицы, каким значком обозначить выбранный ответ (кружком, галочкой, подчеркнуть и т.п.).

Ни в коем случае нельзя наталкивать формулировкой вопросов на определенный ответ (Не правда ли, «Известия» объективное издание?).

В вопросе должны быть необходимые пояснения: столько вариантов ответов можно выбрать в вопросе-меню, каким образом заполнить таблицы, каким значком обозначить выбранный ответ (кружком, галочкой, подчеркнуть и т.п.).

Слайд 41Если это анкетный опрос, предпочтительнее, чтобы в основной части вопросы были

закрыты, т.е. имели варианты ответов, тогда их легче обрабатывать, хотя, конечно, все зависит от целей исследования.

Если опрос разведочный, имеющий целью получить как можно более разнообразную и новую информацию, анкета может включать достаточно большое количество открытых вопросов.

Если опрос разведочный, имеющий целью получить как можно более разнообразную и новую информацию, анкета может включать достаточно большое количество открытых вопросов.

Слайд 42Обычно открытых вопросов больше в интервью, особенно глубинных, экспертных, когда важно

получить мнения (даже редко встречающиеся, но ценные с точки зрения исследователей).

Например, когда социологи факультета журналистики МГУ проводили интервью с экспертами по проблемам перспектив развития прессы, вопросы были в основном открытые.

Однако нужно помнить, что такие вопросы трудно обрабатывать, придется проводить частотный анализ и кодировку ответов на открытые вопросы.

Например, когда социологи факультета журналистики МГУ проводили интервью с экспертами по проблемам перспектив развития прессы, вопросы были в основном открытые.

Однако нужно помнить, что такие вопросы трудно обрабатывать, придется проводить частотный анализ и кодировку ответов на открытые вопросы.

Слайд 43Если нужно проверить объективность ответов, то наряду с основными вопросами предусматриваются

контрольные.

Не следует ставить контрольные вопросы сразу после основного, лучше через несколько вопросов, чтобы опрашиваемый не заметил, что проверяют объективность его ответов.

В альтернативных вопросах ответы должны быть взаимоисключающими.

В вопросе-меню необходимо представить основные значения ответов, иначе можно получить искаженную информацию. Например, на вопрос «Почему вы подписались на газету "Известия"?» в перечне можно пропустить ответ «По традиции, наша семья всегда ее выписывала» и потерять очень важный показатель причины подписки.

Не следует ставить контрольные вопросы сразу после основного, лучше через несколько вопросов, чтобы опрашиваемый не заметил, что проверяют объективность его ответов.

В альтернативных вопросах ответы должны быть взаимоисключающими.

В вопросе-меню необходимо представить основные значения ответов, иначе можно получить искаженную информацию. Например, на вопрос «Почему вы подписались на газету "Известия"?» в перечне можно пропустить ответ «По традиции, наша семья всегда ее выписывала» и потерять очень важный показатель причины подписки.

Слайд 44При составлении вопроса-меню важно соблюдать пропорцию между положительными и отрицательными ответами.

Варианты

ответов должны формироваться по единому логическому основанию. Например, если вы сравниваете, какие темы интересуют читателя в прессе, нельзя наряду с темами политика, экономика, спорт и подобными в варианты ответов записать жанр репортажа.

Количество вопросов в основной части должно быть необходимым и достаточным: для массовой аудитории обычно не более 30, для школьников — не более 20. Хотя, например, журналистам, специалистам, вообще высокообразованной и заинтересованной в опросе аудитории можно задать и гораздо больше вопросов.

Очень хорошо воспринимаются в анкете карикатуры или юмористические рисунки, которые поднимают настроение, заставляют критически мыслить, одновременно выполняя функцию релаксации, отдыха в нелегком деле заполнения вопросника.

Количество вопросов в основной части должно быть необходимым и достаточным: для массовой аудитории обычно не более 30, для школьников — не более 20. Хотя, например, журналистам, специалистам, вообще высокообразованной и заинтересованной в опросе аудитории можно задать и гораздо больше вопросов.

Очень хорошо воспринимаются в анкете карикатуры или юмористические рисунки, которые поднимают настроение, заставляют критически мыслить, одновременно выполняя функцию релаксации, отдыха в нелегком деле заполнения вопросника.

Слайд 45Паспортичка

«Паспортичка», «объективка», или социально-демогра- фические данные опрошенных.

Это очень важная

часть вопросника, потому что объективные данные о человеке (пол, возраст, образование и т.п.) обычно являются так называемыми груп- пообразующими признаками.

При обсчете информации важно не только получить «среднее по массиву», т.е. суммированные мнения всех опрошенных, но и мнения различных групп населения, поэтому очень важно, чтобы паспортичка была целиком заполнена, иначе анкету придется выбраковывать, она не пригодится для счета по разным группам.

При обсчете информации важно не только получить «среднее по массиву», т.е. суммированные мнения всех опрошенных, но и мнения различных групп населения, поэтому очень важно, чтобы паспортичка была целиком заполнена, иначе анкету придется выбраковывать, она не пригодится для счета по разным группам.

Слайд 46Паспортичка обычно включает в себя вопросы, призванные выяснить пол, возраст, тип

и уровень образования, место жительства, профессию и должность, тип предприятия, на котором человек работает, семейное положение, наличие и количество детей, уровень дохода на члена семьи.

Иногда выясняются национальность и вероисповедание, партийная принадлежность и т.п.

Одним словом, объективка включает те социально-демографические характеристики, которые нужны в связи с программой, задачами исследования.

Иногда выясняются национальность и вероисповедание, партийная принадлежность и т.п.

Одним словом, объективка включает те социально-демографические характеристики, которые нужны в связи с программой, задачами исследования.

Слайд 47Наиболее часто группообразующими признаками в сегодняшней социологии являются пол, возраст, образование,

род занятий, место жительства и уровень дохода.

При этом исследовательские фирмы дают разные варианты ответов («закрытий», по терминологии социологов) на вопросы о социально-демографических данных (естественно, кроме пола, где нет разночтений).

При этом исследовательские фирмы дают разные варианты ответов («закрытий», по терминологии социологов) на вопросы о социально-демографических данных (естественно, кроме пола, где нет разночтений).

Слайд 48Возраст

Возраст. В книге В. А. Ядова «Стратегия социологического исследования» приводится дробная

периодизация возраста, принятая в государственной статистике: 1—4, 5—6, 10-14,15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и старше.

Однако в социологических исследованиях обычно практикуется более крупное деление (16—24, 25—29, 30—39, 40—49, 40—59, 60 и старше); иногда еще крупнее (до 26, 27—55, 56 и старше).

Все зависит от объекта и целей исследования.

Однако в социологических исследованиях обычно практикуется более крупное деление (16—24, 25—29, 30—39, 40—49, 40—59, 60 и старше); иногда еще крупнее (до 26, 27—55, 56 и старше).

Все зависит от объекта и целей исследования.

Слайд 49Образование

Образование, если оно членится подробно, может содержать следующие варианты ответов.

Начальное (ниже

7 классов).

Неполное среднее (7 классов до 1961 г., после 1961 г. — 8—9 классов).

Общее среднее (10, 11 классов).

Профессионально-техническое училище (далее — ПТУ) без среднего образования.

ПТУ со средним образованием.

Среднее специальное образование.

Незаконченное высшее (3 курса и больше).

Полное высшее образование.

Кандидат, доктор наук.

Неполное среднее (7 классов до 1961 г., после 1961 г. — 8—9 классов).

Общее среднее (10, 11 классов).

Профессионально-техническое училище (далее — ПТУ) без среднего образования.

ПТУ со средним образованием.

Среднее специальное образование.

Незаконченное высшее (3 курса и больше).

Полное высшее образование.

Кандидат, доктор наук.

Слайд 50Род занятий

Род занятий. В социологических исследованиях, проводившихся в советское время, было

принято такое деление.

Рабочий.

Инженерно-техническая интеллигенция.

Интеллигенция, не занятая на производстве.

Служащий.

Учащийся.

Пенсионер.

Домохозяйка.

Рабочий.

Инженерно-техническая интеллигенция.

Интеллигенция, не занятая на производстве.

Служащий.

Учащийся.

Пенсионер.

Домохозяйка.

Слайд 51В современных исследованиях появились другие классификации.

Во ВЦИОМ, например, социально-профессиональный статус

обозначается следующим образом:

руководители,

специалисты,

рабочие,

учащиеся,

пенсионеры,

домохозяйки

безработные.

руководители,

специалисты,

рабочие,

учащиеся,

пенсионеры,

домохозяйки

безработные.

Слайд 52Семейное положение

Семейное положение.

Несемейный.

Семейный.

Разведенный.

Вдова (вдовец).

Здесь современные реалии заставляют иногда предусматривать вариант «живу

в свободном браке».

Слайд 53Уровень дохода семьи

Уровень дохода семьи.

Выше среднего.

Средний.

Ниже среднего.

Могут быть и другие варианты.

Иногда в анкете просят указать средний доход на одного члена семьи, хотя на такие вопросы люди отвечают неохотно.

В связи с этим в вопросе о доходах нужно обязательно предусмотреть ответ «Не готов ответить на этот вопрос».

Слайд 57Пример

В 1997 г. по просьбе А. А. Полещука, редактора журнала «Вокруг

света» была составлена прессовая анкета.

Напомним, что журнал, созданный 140 лет назад, в советские времена был очень популярным и имел почти миллионный тираж.

После перестройки, когда его постоянный читатель обнищал и уже не мог выписывать подорожавший журнал, который в связи с рыночными условиями перешел на цвет, глянцевую бумагу и стал печататься в Финляндии, тираж упал до 50 тыс., и редакция не знала, как исправить ситуацию.

Возникло решение провести исследование, узнать, что случилось с читателем, не разочаровался ли он в журнале, каким образом реанимировать издание. С этой целью изучались аналогичные журналы на данном рынке («Туризм и отдых» и др.).

Напомним, что журнал, созданный 140 лет назад, в советские времена был очень популярным и имел почти миллионный тираж.

После перестройки, когда его постоянный читатель обнищал и уже не мог выписывать подорожавший журнал, который в связи с рыночными условиями перешел на цвет, глянцевую бумагу и стал печататься в Финляндии, тираж упал до 50 тыс., и редакция не знала, как исправить ситуацию.

Возникло решение провести исследование, узнать, что случилось с читателем, не разочаровался ли он в журнале, каким образом реанимировать издание. С этой целью изучались аналогичные журналы на данном рынке («Туризм и отдых» и др.).

Слайд 58У рассматриваемой анкеты было несколько особенностей.

Во-первых, мы старались, чтобы читатели

серьезно отнеслись к ней.

Мы не называли это анкетированием, а призывали людей войти в клуб читателей журнала и вместе подумать, как развиваться журналу дальше.

Анкету напечатали под рубрикой «Читательский клуб» и во введении (легенде) написали следующее:

Мы не называли это анкетированием, а призывали людей войти в клуб читателей журнала и вместе подумать, как развиваться журналу дальше.

Анкету напечатали под рубрикой «Читательский клуб» и во введении (легенде) написали следующее:

Слайд 59«Будем делать журнал сообща!

Уважаемый читатель! В преддверии второго полугодия нам, сотрудникам

редакции, хотелось бы вместе с вами поразмышлять о путях- дорогах нашего журнала.

Как сохранить высокое просветительское предназначение "Вокруг света", подтвержденное его 135-летней историей, и в то же время сделать журнал современным, т.е. конкурентоспособным среди разнообразных изданий, представленных сегодня на рынке печатной продукции?

С таким вопросом мы решили обратиться к вам, уважаемые читатели.

Надеемся, что вы найдете полчаса, чтобы заполнить эту анкету, высказав свои оценки, мнения, пожелания и советы.

Результаты анкетирования будут использованы при составлении редакционных планов и опубликованы в газете.

Ждем ваших ответов до 20 июня, после чего начнем обработку анкет.

Как сохранить высокое просветительское предназначение "Вокруг света", подтвержденное его 135-летней историей, и в то же время сделать журнал современным, т.е. конкурентоспособным среди разнообразных изданий, представленных сегодня на рынке печатной продукции?

С таким вопросом мы решили обратиться к вам, уважаемые читатели.

Надеемся, что вы найдете полчаса, чтобы заполнить эту анкету, высказав свои оценки, мнения, пожелания и советы.

Результаты анкетирования будут использованы при составлении редакционных планов и опубликованы в газете.

Ждем ваших ответов до 20 июня, после чего начнем обработку анкет.

Слайд 60Анкеты, в которых содержатся ответы на все вопросы, смогут участвовать в

лотерее. Разыгрывается пять призов (бесплатная подписка на журнал, книги, фирменные сувениры), а также одна бесплатная туристическая путевка в европейскую страну.

Наша анкета — первый шаг по пути создания постоянно действующего клуба читателей журнала "Вокруг света".

Поэтому мы установили еще пять призов для авторов самых интересных и реально осуществимых предложений по работе журнала и организации читательского клуба "Вокруг света".

Благодарим за сотрудничество и желаем успехов!».

Наша анкета — первый шаг по пути создания постоянно действующего клуба читателей журнала "Вокруг света".

Поэтому мы установили еще пять призов для авторов самых интересных и реально осуществимых предложений по работе журнала и организации читательского клуба "Вокруг света".

Благодарим за сотрудничество и желаем успехов!».

Слайд 61Итак, введение предусматривало:

мотивацию включения читателя в совместный поиск улучшения журнала;

обозначение цели

исследования;

сроки возврата анкеты;

адреса возврата;

возможность выигрыша призов и путевки в зарубежную страну;

благодарность за участие в исследовании.

К слову сказать, в некоторых редакциях эти посулы о призах так и остаются нереализованными.

В редакции журнала «Вокруг света» к этому отнеслись серьезно, и из 200 анкет, в которых люди указали свои координаты, были выбраны девять, заполненных читателями из Москвы и Подмосковья, приехавшими в редакцию.

Для них была проведена экскурсия, встреча с редактором и разыграны призы.

Путевку во Францию получил инженер из Санкт-Петербурга, который впоследствии должен был рассказать об этой поездке.

сроки возврата анкеты;

адреса возврата;

возможность выигрыша призов и путевки в зарубежную страну;

благодарность за участие в исследовании.

К слову сказать, в некоторых редакциях эти посулы о призах так и остаются нереализованными.

В редакции журнала «Вокруг света» к этому отнеслись серьезно, и из 200 анкет, в которых люди указали свои координаты, были выбраны девять, заполненных читателями из Москвы и Подмосковья, приехавшими в редакцию.

Для них была проведена экскурсия, встреча с редактором и разыграны призы.

Путевку во Францию получил инженер из Санкт-Петербурга, который впоследствии должен был рассказать об этой поездке.

Слайд 62Основная часть анкеты состояла из семи блоков, причем они были выделены

графически — взяты в рамку и таким образом отделены друг от друга.

Перечислим эти разделы, потому что они являются, пожалуй, основными для опроса аудитории специализированного издания.

Перечислим эти разделы, потому что они являются, пожалуй, основными для опроса аудитории специализированного издания.

Слайд 631-й блок «Я и журнал "Вокруг света"» включал вопросы о потреблении журнала:

«Как давно Вы читаете журнал "Вокруг света"?»; «Каким образом оказался у Вас этот номер?»; «Нравится ли Вам журнал?». Далее следовали вопросы о том, почему нравится и что вызывает неприятие, для чего читает, как оценивает отдельные рубрики журнала, собирается ли подписаться на будущий год.

Несколько вопросов с журналом в руках: «Какие публикации этого номера Вам больше всего понравились, а какие показались неинтересными?»; «Перечислите номера страниц, оформление которых Вам понравилось и не понравилось».

Была также просьба высказать мнение об оформлении журнала в целом и первой страницы в частности. Кстати, эти конкретные вопросы дали очень многое для понимания интересов аудитории, распределенных по разным группам.

2-й блок «Мои путешествия» связан со специальной проблематикой. Здесь выяснялось, в каких странах читатель бывал, где хотел бы побывать, что ему мешает осуществить свои намерения (недостаток времени, средств, семейные обстоятельства), о каких континентах и регионах хотел бы почитать в журнале и что его интересует в жизни зарубежных стран (история страны, облик городов, архитектура, достопримечательности, народ, его национальные особенности, традиции и обычаи, религия, мифы, легенды, туристские маршруты, географические, археологические, этнографические исследования, заповедники, парки, знаменитые люди, политическая жизнь, экономика страны, ее сырьевой потенциал, культура, искусство, система образования, животный и растительный мир, структура потребления, сведения о товарах и услугах и др.). Были также заданы вопросы, о каких видах туризма было бы интересно прочесть в журнале и куда бы стоило поехать корреспонденту издания.

Несколько вопросов с журналом в руках: «Какие публикации этого номера Вам больше всего понравились, а какие показались неинтересными?»; «Перечислите номера страниц, оформление которых Вам понравилось и не понравилось».

Была также просьба высказать мнение об оформлении журнала в целом и первой страницы в частности. Кстати, эти конкретные вопросы дали очень многое для понимания интересов аудитории, распределенных по разным группам.

2-й блок «Мои путешествия» связан со специальной проблематикой. Здесь выяснялось, в каких странах читатель бывал, где хотел бы побывать, что ему мешает осуществить свои намерения (недостаток времени, средств, семейные обстоятельства), о каких континентах и регионах хотел бы почитать в журнале и что его интересует в жизни зарубежных стран (история страны, облик городов, архитектура, достопримечательности, народ, его национальные особенности, традиции и обычаи, религия, мифы, легенды, туристские маршруты, географические, археологические, этнографические исследования, заповедники, парки, знаменитые люди, политическая жизнь, экономика страны, ее сырьевой потенциал, культура, искусство, система образования, животный и растительный мир, структура потребления, сведения о товарах и услугах и др.). Были также заданы вопросы, о каких видах туризма было бы интересно прочесть в журнале и куда бы стоило поехать корреспонденту издания.

Слайд 643-й блок «Читаю, смотрю, слушаю» выяснял круг читательских интересов аудитории, ее кругозор,

чтение литературы, газет, журналов, передач телевидения и радиовещания, т.е. информационную среду, которая окружает аудиторию, и место журнала «Вокруг света» в этой среде.

4-й блок «Кое-что о рекламе» был посвящен отношению читателей к рекламе в журнале, товарам и услугам, о которых они готовы читать в издании, выяснялось, использовали ли читатели эту рекламу, приобрели ли товары и услуги, прочитав об этом в журнале, и какие крупные покупки или вложения сделали за текущий год.

5-й блок «Мои пожелания журналу» содержал вопросы, сформулированные как прогностические, прожективные: «Если бы редактором был я, то какие изменения я ввел бы в содержание журнала, оформление, состав авторов?» и т.п.

4-й блок «Кое-что о рекламе» был посвящен отношению читателей к рекламе в журнале, товарам и услугам, о которых они готовы читать в издании, выяснялось, использовали ли читатели эту рекламу, приобрели ли товары и услуги, прочитав об этом в журнале, и какие крупные покупки или вложения сделали за текущий год.

5-й блок «Мои пожелания журналу» содержал вопросы, сформулированные как прогностические, прожективные: «Если бы редактором был я, то какие изменения я ввел бы в содержание журнала, оформление, состав авторов?» и т.п.

Слайд 656-й блок «Немного о себе» включал паспортичку с указанием возраста (до

18 лет, 18-24,25-34, 35-44,45-54,55-60, старше 60), пола, образования, специальности, профессии, должности, уровня дохода (семья с высоким уровнем дохода, со средним достатком, с невысоким доходом), места жительства, количества членов семьи, в том числе читающих журнал «Вокруг света», числа родственников и знакомых, которые читают выписываемый журнал, типа предприятия, на котором работает отвечающий на анкету.

7-й блок «Тест» содержал несколько тестовых заданий, нацеленных на получение личностно-психологических характеристик читателей. Информация о них с большим интересом была прочитана в публикации об итогах исследования.

7-й блок «Тест» содержал несколько тестовых заданий, нацеленных на получение личностно-психологических характеристик читателей. Информация о них с большим интересом была прочитана в публикации об итогах исследования.

Слайд 66Было получено около 900 анкет, которые обработаны на компьютере по трем

десяткам групп. Читатель очень высоко оценил и содержание, и оформление журнала — 4,8 балла по пятибалльной системе.

В трех номерах журнала были помещены публикации об основных результатах, с широким использованием выразительных цветных диаграмм, рисунков и т.п.

В результате выяснилось, что, во-первых, несмотря на маленький тираж читателями журнала являются 1200000 чел. (что совпало с медиаметрическими данными фирмы «Комкон-2»).

Это было выяснено при помощи вопросов, введенных в паспортичку: «Сколько человек читают журнал в вашей семье?»; «Если журнал читают еще ваши соседи и родственники, сколько примерно?».

В трех номерах журнала были помещены публикации об основных результатах, с широким использованием выразительных цветных диаграмм, рисунков и т.п.

В результате выяснилось, что, во-первых, несмотря на маленький тираж читателями журнала являются 1200000 чел. (что совпало с медиаметрическими данными фирмы «Комкон-2»).

Это было выяснено при помощи вопросов, введенных в паспортичку: «Сколько человек читают журнал в вашей семье?»; «Если журнал читают еще ваши соседи и родственники, сколько примерно?».

Слайд 67Оказалось, что каждый номер читает около 20 человек плюс те, кто

берет его в библиотеках.

Таким образом, читатель остался верен своему журналу, но, к сожалению, не имел денег, чтобы выписывать его и таким образом поддерживать финансово.

Казалось бы, более миллиона читателей — это очень большая аудитория для рекламодателя.

Однако, к сожалению, читатели принадлежали к низко- или среднеоплачиваемому классу.

Это были в основном учителя и другая работающая, как правило, в системе государственных учреждений интеллигентная любознательная публика, которой в то время задерживали и без того низкую зарплату.

Таким образом, читатель остался верен своему журналу, но, к сожалению, не имел денег, чтобы выписывать его и таким образом поддерживать финансово.

Казалось бы, более миллиона читателей — это очень большая аудитория для рекламодателя.

Однако, к сожалению, читатели принадлежали к низко- или среднеоплачиваемому классу.

Это были в основном учителя и другая работающая, как правило, в системе государственных учреждений интеллигентная любознательная публика, которой в то время задерживали и без того низкую зарплату.

Слайд 69Прежде чем вести речь о методах исследования документов, нужно договориться о

том, что в социологии считается документом.

Документ в социологии — это любая информация, фиксированная в печатном или рукописном виде, на фото- и видеопленке, на визуальных, звуковых и тому подобных носителях.

Документ в социологии — это любая информация, фиксированная в печатном или рукописном виде, на фото- и видеопленке, на визуальных, звуковых и тому подобных носителях.

Слайд 70Виды документов

По форме фиксации

Письменные — материалы архивов прессы, личные документы, где

информация изложена в форме письменного текста.

Иконографические — кинодокументы, картины, гравюры, фотографии, видеоматериалы.

Статистические, в которых форма изложения в основном цифровая.

Фонетические и магнитные записи, грампластинки.

Компьютерные.

Иконографические — кинодокументы, картины, гравюры, фотографии, видеоматериалы.

Статистические, в которых форма изложения в основном цифровая.

Фонетические и магнитные записи, грампластинки.

Компьютерные.

Слайд 71По источнику информации

Первичные, которые строятся на основе прямого наблюдения или опроса.

Вторичные

— результат обработки, обобщения других документов.

Слайд 72По характеру мотивации

Целевые, спровоцированные, т.е. сделанные по инициативе исследователей, журналистов (сочинения,

отклики и т.п.).

Неспровоцированные, или естественные, функционирующие естественным путем.

Неспровоцированные, или естественные, функционирующие естественным путем.

Слайд 73По типу авторства

Официальные, которые создаются должностными лицами, соответствующим образом оформлены и

юридически согласованы (правительственные материалы, постановления, официальные заявления, государственная и ведомственная статистика, документация официальных учреждений, деловая корреспонденция, финансовая отчетность и т.п.).

Неофициальные, созданные частными лицами (письма, дневники, мемуары, заметки).

Материалы СМИ.

Неофициальные, созданные частными лицами (письма, дневники, мемуары, заметки).

Материалы СМИ.

Слайд 74По степени персонификации

Личные, касающиеся отдельного человека (библиотечные формуляры, анкеты, рекомендательные письма,

заявления).

Безличные — протоколы, постановления, стенограммы, пресса, архивы, документы учреждений и т.п.

Безличные — протоколы, постановления, стенограммы, пресса, архивы, документы учреждений и т.п.

Слайд 75По сфере жизнедеятельности

Исторические, экономические, технические, статические, правовые, педагогические, журналистские и т.п.

Журналисты

в своей работе часто имеют дело со всеми названными типами документов, но анализируют их обычно как единичные, уникальные, конкретные, необходимые для готовящейся публикации или с другими целями.

Социологи тоже работают со всеми перечисленными документами, но изучают их особым способом, с применением измерения, на более или менее больших массивах текста.

Делают они это с помощью социологического метода, который называется контент-анализом.

Социологи тоже работают со всеми перечисленными документами, но изучают их особым способом, с применением измерения, на более или менее больших массивах текста.

Делают они это с помощью социологического метода, который называется контент-анализом.

Слайд 76Методы анализа документов

Методы анализа документов можно подразделить на следующие группы.

Традиционные,

или качественные. К ним относятся исторический, политический, литературоведческий, психологический, логический, текстологический анализ и т.п.

Качественно-количественные, формализованные, или контент-анализ.

Качественно-количественные, формализованные, или контент-анализ.

Слайд 77Очень пригодится любому журналисту знание следующих правил оценки достоверности документа.

Документы, в

которых выражены мнения, оценки, менее достоверны, чем те, которые сообщают факты.

Первичные документы надежнее вторичных.

Важно определить подлинность документа.

Первичные документы надежнее вторичных.

Важно определить подлинность документа.

Слайд 78Необходимо выяснить тип документа, имея в виду, что обычно официальные документы

надежнее неофициальных, хотя это правило порой нарушается.

Полезно понять, составлялся ли документ по следам события, были ли в нем отражены мнения свидетелей событий или это информация из «вторых рук». При этом следует помнить, что нередко свидетели событий преувеличивают свою роль.

Желательно определить, в каких условиях составлялся документ (присутствовали ли посторонние, был ли нажим на автора, составлялся ли он непосредственно после события, для кого был предназначен и т.п.):

достаточно ли компетентно лицо или учреждение, от имени которого составлен документ;

каков внешний вид документа (состояние бумаги, степень изношенности и т.п.).

Полезно понять, составлялся ли документ по следам события, были ли в нем отражены мнения свидетелей событий или это информация из «вторых рук». При этом следует помнить, что нередко свидетели событий преувеличивают свою роль.

Желательно определить, в каких условиях составлялся документ (присутствовали ли посторонние, был ли нажим на автора, составлялся ли он непосредственно после события, для кого был предназначен и т.п.):

достаточно ли компетентно лицо или учреждение, от имени которого составлен документ;

каков внешний вид документа (состояние бумаги, степень изношенности и т.п.).

Слайд 79Важно понять намерения составителя документа, был ли он заинтересован в создании

последнего. Считается, что документ более достоверен, если:

не затрагивает интересы автора;

наносит ему определенный ущерб;

в момент сообщения сведений они были общеизвестны;

с точки зрения автора они малосущественны;

автор относится к ним недоброжелательно.

Желательна, если возможно, перекрестная проверка документов другими документами, опросом людей, причастных к их составлению или наблюдающих этот процесс.

Если документ представляет статистические данные, важно понять, каким образом и на каких основаниях сделана их классификация.

не затрагивает интересы автора;

наносит ему определенный ущерб;

в момент сообщения сведений они были общеизвестны;

с точки зрения автора они малосущественны;

автор относится к ним недоброжелательно.

Желательна, если возможно, перекрестная проверка документов другими документами, опросом людей, причастных к их составлению или наблюдающих этот процесс.

Если документ представляет статистические данные, важно понять, каким образом и на каких основаниях сделана их классификация.

Слайд 80Причины ошибок зависят от условий, в которых составлялся документ, и от

конкретного автора, его жизненного опыта.

При этом знание правил формализованного анализа документов тоже может оказаться полезным для журналиста.

Принципы такого анализа, выбор наиболее типичных документов, составление плана структурных элементов текстов и пр. помогут глубже анализировать документы, с которыми имеет дело журналист в своей повседневной работе.

Наконец, весьма полезно знать методику контент- анализа, чтобы провести социологический анализ достаточно большого количества материала по строгим, формализованным категориям и признакам.

При этом знание правил формализованного анализа документов тоже может оказаться полезным для журналиста.

Принципы такого анализа, выбор наиболее типичных документов, составление плана структурных элементов текстов и пр. помогут глубже анализировать документы, с которыми имеет дело журналист в своей повседневной работе.

Наконец, весьма полезно знать методику контент- анализа, чтобы провести социологический анализ достаточно большого количества материала по строгим, формализованным категориям и признакам.

Слайд 81Контент-анализ

Контент-анализ – формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в

переводе изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической обработке.

Используется для описания событий или процессов в обществе, изучении социальных изменений.

Позволяет изучить изменения в системе ценностей, установок и мотивах поведения людей.

Используется для описания событий или процессов в обществе, изучении социальных изменений.

Позволяет изучить изменения в системе ценностей, установок и мотивах поведения людей.

Слайд 82Первое правило контент-анализа СМИ заключается в том, что необходимо четко уяснить,

в чем состоит проблема, прежде чем исследовать ее.

Программа контент-анализа как и программа социологического исследования в целом начинается с определения объекта и предмета изучения, проблемы и проблемной ситуации.

Программа контент-анализа как и программа социологического исследования в целом начинается с определения объекта и предмета изучения, проблемы и проблемной ситуации.

Слайд 83Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц содержания, которое изучается,

а также в квантификации полученных данных.

Объектом контент-анализа могут быть СМИ в целом, отдельные газеты, журналы, телеканалы, радиостанции, отдельные материалы, а также содержание различных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных сообщений, документов, публичных выступлений, материалов анкет.

Объектом контент-анализа могут быть СМИ в целом, отдельные газеты, журналы, телеканалы, радиостанции, отдельные материалы, а также содержание различных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных сообщений, документов, публичных выступлений, материалов анкет.

Слайд 84Исследование текстов газетных изданий методом контент-анализа основано на признании того факта,

что содержание любого текста двупланово:

во-первых, раскрывая событие, газета раскрывает себя, свои цели, задачи, приоритеты, ценности, свое отношение к жизни, а также раскрывает то, кто ее читатель, каково ее отношение к своему читателю, на что она претендует;

во-вторых, раскрывая себя, свое отношение к теме, формируя своего читателя, газета рассказывает нам о событиях.

во-первых, раскрывая событие, газета раскрывает себя, свои цели, задачи, приоритеты, ценности, свое отношение к жизни, а также раскрывает то, кто ее читатель, каково ее отношение к своему читателю, на что она претендует;

во-вторых, раскрывая себя, свое отношение к теме, формируя своего читателя, газета рассказывает нам о событиях.

Слайд 85Контент-анализ начал использоваться в социальных науках начиная с 30-х гг XX

в. в США.

Впервые этот метод был применен в журналистике и литературоведении.

Основные процедуры контент-анализа были разработаны американскими социологами Г. Лассуэллом и Б. Берелсоном.

Впервые этот метод был применен в журналистике и литературоведении.

Основные процедуры контент-анализа были разработаны американскими социологами Г. Лассуэллом и Б. Берелсоном.

Г. Лассуэлл

Слайд 86Контент-анализ, проведенный Г. Лассуэлом по материалам газеты «Истинный американец» в 1940

г. Цель – доказать профашистскую направленность газеты

Слайд 87Пример контент-анализа приложения «Weekend» газеты «Коммерсант»

№ Государственная принадлежность повода % от

повода Тональность

1 Великобритания 100 Восторженно

2 Россия 80 Нейтрально

(Великобритания) (20) (Восторженно)

3 Франция 100 Нейтрально

4 Великобритания 100 Восторженно

5 Чехия 50 Восторженно

Великобритания 50 Восторженно

6 Испания 100 Нейтрально

7 Германия 100 Нейтрально

8 Россия 50 С издевкой

(Великобритания) (50) (Восторженно)

9 Великобритания 100 Восторженно

10 США 100 С издевкой

11 Великобритания 100 Восторженно

12 Россия 100 Нейтрально

13 Россия 100 Нейтрально

14 Россия 100 Нейтрально

15 Франция 100 Восторженно

16 Россия 20 Нейтрально

(Великобритания) (80) (Восторженно)

17 Швейцария 100 Нейтрально

18 Швейцария 100 Нейтрально

19 Франция 10 Нейтрально

(Великобритания) (90) (Восторженно)

20 Не определено 100 Восторженно

21 Великобритания 100 Восторженно

22 Россия 100 Восторженно

Слайд 88Таким образом: из 22 основных информационных поводов 5 полностью посвящены Великобритании,

кроме того: в еще 5 поводах доля Великобритании от 20 до 90 %, т.е. в переводе на целые показатели это еще три повода. Всего значит: 8, т.е. 36% от всего материала.

Следующая в списке идет Россия: 4 повода полностью посвящены ей и частично еще полтора повода. Всего 5 с половиной поводов, т.е. 25%.

Слайд 89Теперь можно взвесить информационные поводы по тону, по занимаемой площади, количеству

иллюстраций и пр.

В итоге: одно из главных изданий страны, откуда черпает культурную информацию большая часть «офисного планктона», более чем на половину посвящено Великобритании, рассказывает о британцах и поет гимн британской культуре.

В итоге: одно из главных изданий страны, откуда черпает культурную информацию большая часть «офисного планктона», более чем на половину посвящено Великобритании, рассказывает о британцах и поет гимн британской культуре.

Слайд 90Операции контент-анализа

Выбрать в текстовой информации смысловую единицу анализа (категорию анализа): слово,

словосочетание, целый материал, сообщение, поведенческий акт;

Определить единицу счета (количественную характеристику единицы анализа, фиксирующую регулярность с которой встречается в тексте смысловая единица);

Установить соотношение различных элементов друг с другом, с общим смыслом, объемом информации, назначением;

Разработать классификатор контент-анализа – методический документ, предназначенный для выделения и регистрации признаков текстовой информации.

Определить единицу счета (количественную характеристику единицы анализа, фиксирующую регулярность с которой встречается в тексте смысловая единица);

Установить соотношение различных элементов друг с другом, с общим смыслом, объемом информации, назначением;

Разработать классификатор контент-анализа – методический документ, предназначенный для выделения и регистрации признаков текстовой информации.

Слайд 91Контент-анализ не занимается выявлением смысла, он занимается исключительно частотным распределением смысловых

единиц в тексте.

Контент-анализ не занимается также реферированием текстов, а также поиском информации в текстовых базах данных.

Контент-анализ не занимается также реферированием текстов, а также поиском информации в текстовых базах данных.

Слайд 93Основные процедуры контент-анализа

1. Выявление смысловых единиц контент-анализа, которыми могут быть:

а) понятия, выраженные в отдельных терминах;

б) темы, выраженные в целых смысловых абзацах, частях текстов, статьях, радиопередачах и т. п.;

в) имена, фамилии людей;

г) события, факты и т. п.;

д) смысл апелляций к потенциальному адресату.

Единицы контент-анализа выделяются в зависимости от содержания, целей, задач и гипотез конкретного исследования.

Слайд 942. Выделение единиц счета, которые могут совпадать либо не совпадать с

единицами анализа. Ими могут быть:

а) физическая протяженность текстов;

б) площадь текста, заполненная смысловыми единицами;

в) число строк (абзацев, знаков, колонок текста);

г) длительность трансляции по радио или ТВ;

д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях,

е) количество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр.

а) физическая протяженность текстов;

б) площадь текста, заполненная смысловыми единицами;

в) число строк (абзацев, знаков, колонок текста);

г) длительность трансляции по радио или ТВ;

д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях,

е) количество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр.

Слайд 95Репрезентативность выборки

Исследуя СМИ, мы имеем дело с объектом, протяженным во времени.

Выборка

репрезентативна для всего выбранного временного интервала, но не для отдельного периода внутри этого интервала.

Слайд 96Чтобы отразить в выборке недельную цикличность деятельности СМИ применяется метод "конструирования"

недели.

Например, по этому методу в годичном выпуске газет отмечаются все выпуски во вторник, среду и т. д.

Затем берется каждый десятый выпуск из выпусков во вторник, каждый десятый из выпусков в среду и т.д.

Сконструированная таким образом неделя будет репрезентировать весь год, выбранный для анализа.

Например, по этому методу в годичном выпуске газет отмечаются все выпуски во вторник, среду и т. д.

Затем берется каждый десятый выпуск из выпусков во вторник, каждый десятый из выпусков в среду и т.д.

Сконструированная таким образом неделя будет репрезентировать весь год, выбранный для анализа.

Слайд 97Установлены три существенных условия развития коммуникативных процессов, при которых использование контент-анализа

является наиболее эффективным:

1. Когда мы имеем непрямой выход на говорящего, автора. Обычного собеседника мы можем спросить, что именно означают его слова, зачем он это сказал. Но есть целый круг ситуаций, когда прямой вопрос невозможен. Например, когда речь идет о президенте недружественного государства, о давно умершем писателе, о чужой пропаганде. Во всех этих случаях перед нами есть только непрямые выходы.

1. Когда мы имеем непрямой выход на говорящего, автора. Обычного собеседника мы можем спросить, что именно означают его слова, зачем он это сказал. Но есть целый круг ситуаций, когда прямой вопрос невозможен. Например, когда речь идет о президенте недружественного государства, о давно умершем писателе, о чужой пропаганде. Во всех этих случаях перед нами есть только непрямые выходы.

Слайд 982. Когда языковой фактор является решающим для исследования.

Есть специфические задачи,

где язык очень важен, или только языковой подтекст доступен для исследователя.

Например, установление шизофрении, поиск автора анонимного текста.

Установление авторства текстов, принадлежащих Шекспиру, Шолохову и т. д.— это тоже задача контент-анализа.

Например, установление шизофрении, поиск автора анонимного текста.

Установление авторства текстов, принадлежащих Шекспиру, Шолохову и т. д.— это тоже задача контент-анализа.

Слайд 993. Когда объем материала слишком велик. Мы имеем подобные объемы в

случаях массовой коммуникации, литературы, кино.

Именно опора на совершенно иные объемы дает новые результаты.

Джон Несбит заложил основы анализа тенденций, который публикуется раз в квартал, на базе контент-анализа 6000 газет.

Наше индивидуальное прочтение одной-двух газет не дает возможности увидеть то, что показывает анализ целого массива.

Поэтому подписчиками подобных материалов, которые позволяют предсказывать будущие социальные и экономические условия, становятся корпорации и правительственные учреждения.

Именно опора на совершенно иные объемы дает новые результаты.

Джон Несбит заложил основы анализа тенденций, который публикуется раз в квартал, на базе контент-анализа 6000 газет.

Наше индивидуальное прочтение одной-двух газет не дает возможности увидеть то, что показывает анализ целого массива.

Поэтому подписчиками подобных материалов, которые позволяют предсказывать будущие социальные и экономические условия, становятся корпорации и правительственные учреждения.

Слайд 100Кроме того, он используется для выявления в тексте таких сообщений, которые

трудно увидеть поверхностным взглядом (специфика бесед в мужских и женских группах: хотя и могут не осознавать, но в женских беседы сосредотачиваются преимущественно на межличностных и социальных отношениях, в то время как мужчины больше говорят о достижениях и на темы, связанные с агрессией).

Слайд 101Исследование текстов СМИ

В литературе по социологии обычно упоминается одно из первых

исследований в области контент-анализа, проведенное Дж. Спидом, который анализировал материалы воскресных выпусков нью-йоркских газет за 1881 и 1893 гг. по темам «литература», «политика», «религия», «сплетни», «скандалы» и т.п., измеряя длину газетных колонок в дюймах.

После сравнения названных периодов он пришел к выводу, что в 1893 г. в газетах появилось больше сплетен и слухов и, наоборот, сократился объем материалов, посвященных проблемам литературы, политики, религии и другим серьезным темам. Нью-йоркская пресса «пожелтела».

Данные на эту тему приводит в своей книге «Социология рекламы» Л. Н. Федотова, ссылаясь на американские источники.

После сравнения названных периодов он пришел к выводу, что в 1893 г. в газетах появилось больше сплетен и слухов и, наоборот, сократился объем материалов, посвященных проблемам литературы, политики, религии и другим серьезным темам. Нью-йоркская пресса «пожелтела».

Данные на эту тему приводит в своей книге «Социология рекламы» Л. Н. Федотова, ссылаясь на американские источники.

Слайд 103В России изучение документов было предпринято еще в 1880-е гг., когда

анализировались письма крестьян — переселенцев в Сибирь. Это был опыт земской статистики, когда выяснялись отношения переселенцев с местным населением, трудности на новом месте и т.п.

Изучались условия переселения: определение оптимального объема ссуды или субсидии переселенцам, указание оптимального надела земли, который человек может освоить в первый сезон, рекомендация лучших путей переселения и т.п. Делались копии с писем, которые обрабатывались в течение 1883—1884 гг.

Цифровые данные анализа сводились в статистические таблицы

Изучались условия переселения: определение оптимального объема ссуды или субсидии переселенцам, указание оптимального надела земли, который человек может освоить в первый сезон, рекомендация лучших путей переселения и т.п. Делались копии с писем, которые обрабатывались в течение 1883—1884 гг.

Цифровые данные анализа сводились в статистические таблицы