в рамках мероприятия 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук»

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Отчет о результатах исследований по II этапу Государственного контракта № 563от 17 мая 2010 г.Церковно-школьное образование в России: XIX – начало XX вв. презентация

Содержание

- 1. Отчет о результатах исследований по II этапу Государственного контракта № 563от 17 мая 2010 г.Церковно-школьное образование в России: XIX – начало XX вв.

- 2. Объекты исследования на II этапе многоступенчатая

- 3. Цель II этапа исследования изучение

- 4. Задачи II этапа исследования - выявить,

- 5. Основа источниковой базы исследования 1) законодательные

- 6. Методология исследования общенаучные методы (исторический, логический, восхождение

- 7. Результаты научно-поисковой работы позволили в комплексе

- 8. Результаты научно-поисковой работы Выявлены и обоснованы

- 9. «Церковно-школьное образование в России: XIX –

- 10. Результаты теоретических исследований II этапа Описание системы

- 11. Первая ступень: духовные академии Киевская (одно

- 12. духовные академии Православные духовные академии давали высшее

- 13. духовные академии Устав духовных академий 1869 г.

- 14. духовные академии Устав 1884 г., напротив, «ставил

- 15. духовные академии Устав 1910 г. в определении

- 16. Вторая ступень: духовные семинарии Духовные семинарии давали

- 17. Третья ступень: уездные духовные училища Первоначально уездные

- 18. Четвертая ступень: приходские духовные училища Приходские училища

- 19. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 20. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 21. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 22. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 23. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 24. Шуйское духовное училище Владимирской губернии

- 25. женские епархиальные училища Предназначены для обучения

- 26. Управленческая структура образовательной системы ведомства православного исповедания

- 27. Результаты теоретических исследований II этапа Взаимосвязь духовного

- 28. Численность церковных школ в России (30-60-е гг. XIX в.)

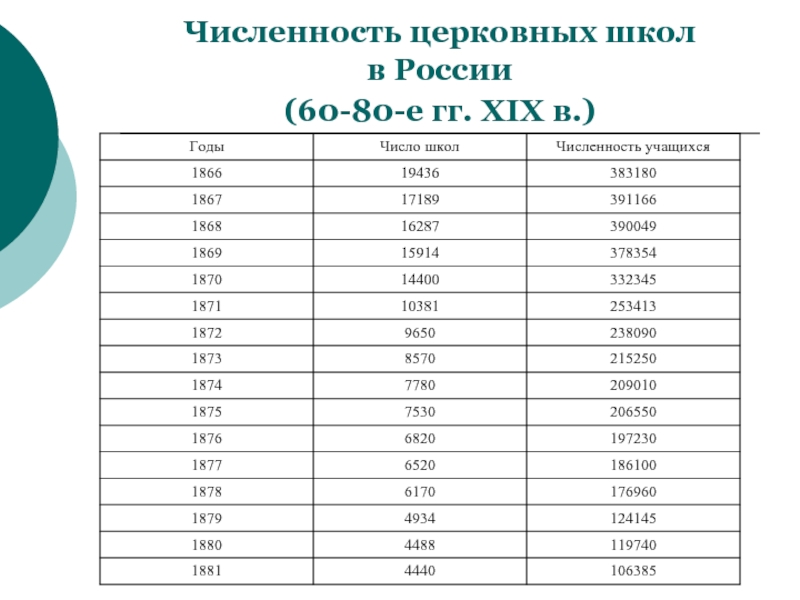

- 29. Численность церковных школ в России (60-80-е гг. XIX в.)

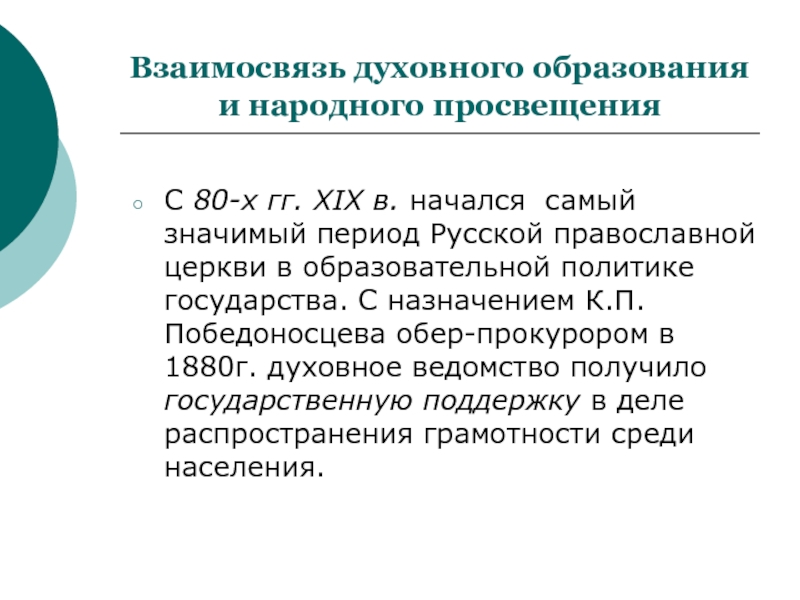

- 30. Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения С

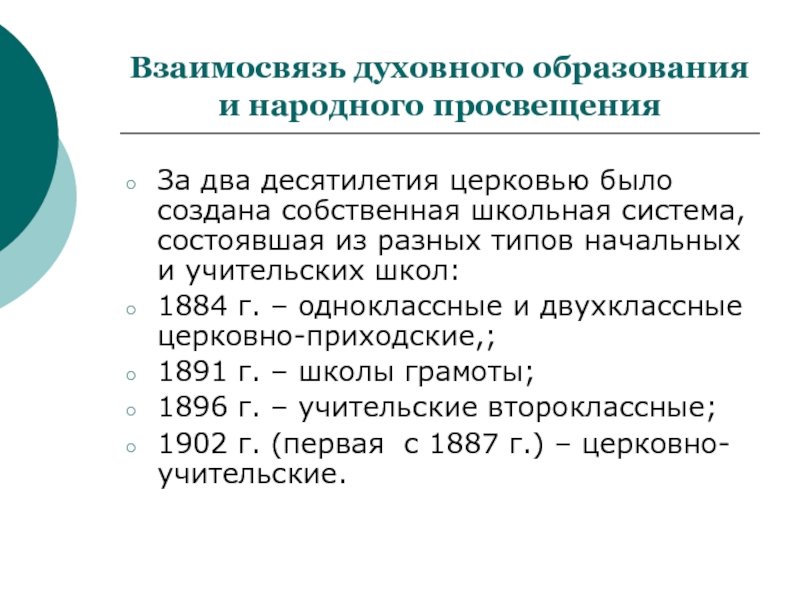

- 31. Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения За

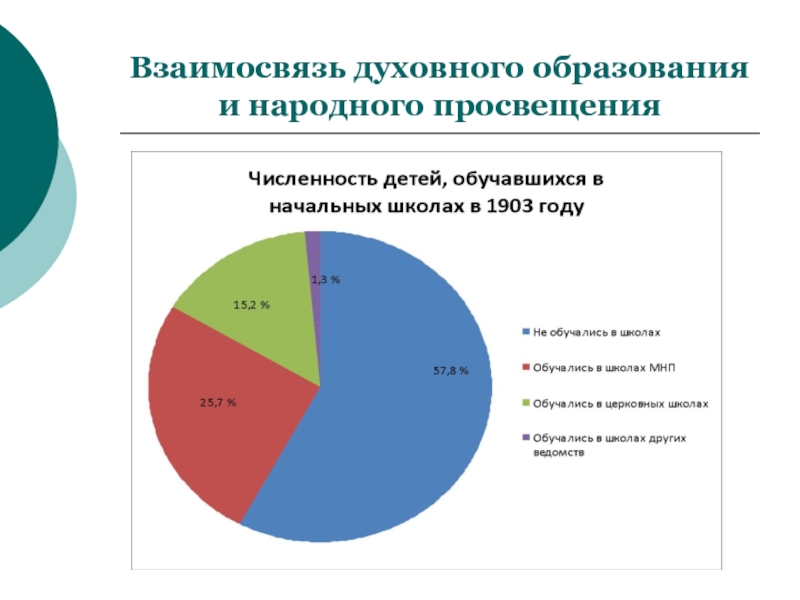

- 32. Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения

- 33. Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения Школы

- 34. Проблемный семинар «Церковно-школьное образование в России:

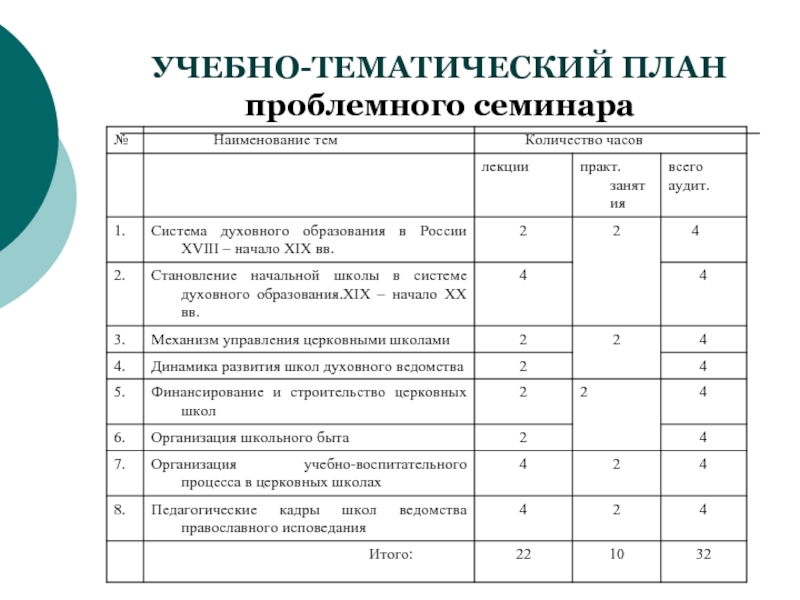

- 35. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН проблемного семинара

- 36. Прогнозные предложения о развитии объекта исследования предполагается

- 37. Публикация результатов исследования в печати Грига

- 38. монография

- 39. Участие в конференциях Результаты исследований II

- 40. Осуществлено активное сотрудничество с культурно-просветительскими центрами:

- 41. «Церковно-школьное образование в России: XIX – начало XX вв.» Благодарим за внимание!

Слайд 1Отчет о результатах исследований по II этапу Государственного контракта № 563 от

Слайд 2Объекты исследования

на II этапе

многоступенчатая система духовного образования и ее высшее,

духовное образование в целом как фактор, игравший значимую роль в народном просвещении в России в XIX-начале XX вв.

Слайд 3Цель

II этапа исследования

изучение структурных элементов (типов учебных заведений) системы

исследование роли духовного образования в народном просвещении и православной нравственности.

Слайд 4Задачи

II этапа исследования

- выявить, изучить и обработать разнообразные по типу

- изучить структуру духовного образования в России;

- выделить в структуре духовного образования высшее, среднее и низшее звено;

- выявить элементы (типы учебных заведений), образующих каждое звено системы духовного образования;

- изучить процесс возникновения и функционирования духовных академий в России;

- изучить процесс возникновения и функционирования духовных семинарий в России;

-изучить процесс возникновения и функционирования духовных уездных и приходских училищ в России;

-изучить процесс возникновения и функционирования духовных женских епархиальных училищ в России;

- определить специфику каждого типа духовных учебных заведений;

- определить сущностные черты системы духовного образования в Российской империи;

- изучить и проследить роль духовного образования и духовенства в народном образовании и православной нравственности.

Слайд 5Основа источниковой базы исследования

1) законодательные и нормативно-правовые акты;

2) делопроизводственные материалы;

3)

4) источники личного происхождения;

5) справочная литература.

Слайд 6Методология

исследования

общенаучные методы (исторический, логический, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот);

специальные

Слайд 7Результаты

научно-поисковой работы

позволили в комплексе описать систему духовного образования, определив сущностные

- учебно-воспитательная часть;

- материальное обеспечение;

- система управления.

Слайд 8Результаты

научно-поисковой работы

Выявлены и обоснованы (с опорой на статистические сведения) на

взаимосвязь духовного образования и народного просвещения;

ведущая роль духовенства в просвещении народа.

Слайд 9«Церковно-школьное образование в России:

XIX – начало XX вв.»

II этап исследования

Степень

Рекомендации по внедрению – можно использовать для разработки специальных исторических, религиоведческих и культурологических курсов

Область применения результатов научно-поисковой деятельности – в системе общего, высшего и поствузовского образования.

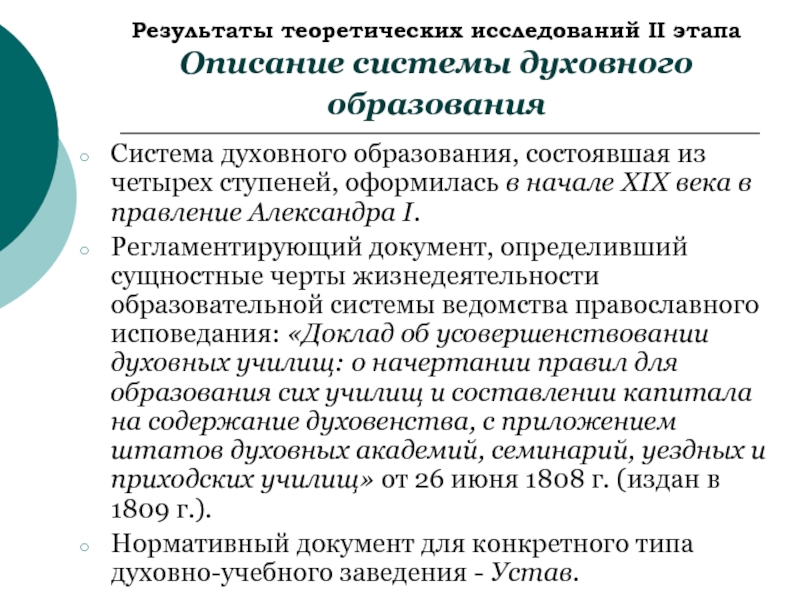

Слайд 10Результаты теоретических исследований II этапа

Описание системы духовного образования

Система духовного образования,

Регламентирующий документ, определивший сущностные черты жизнедеятельности образовательной системы ведомства православного исповедания: «Доклад об усовершенствовании духовных училищ: о начертании правил для образования сих училищ и составлении капитала на содержание духовенства, с приложением штатов духовных академий, семинарий, уездных и приходских училищ» от 26 июня 1808 г. (издан в 1809 г.).

Нормативный документ для конкретного типа духовно-учебного заведения - Устав.

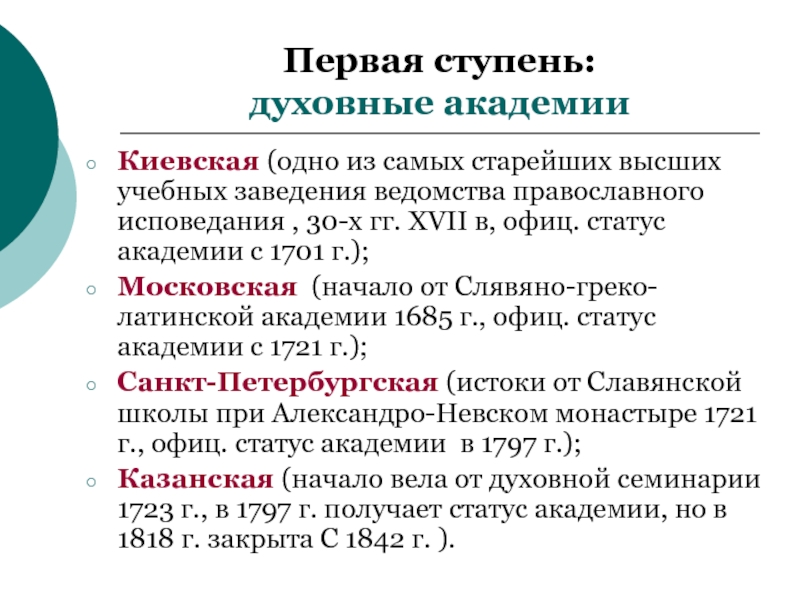

Слайд 11Первая ступень:

духовные академии

Киевская (одно из самых старейших высших учебных заведения

Московская (начало от Слявяно-греко-латинской академии 1685 г., офиц. статус академии с 1721 г.);

Санкт-Петербургская (истоки от Славянской школы при Александро-Невском монастыре 1721 г., офиц. статус академии в 1797 г.);

Казанская (начало вела от духовной семинарии 1723 г., в 1797 г. получает статус академии, но в 1818 г. закрыта С 1842 г. ).

Слайд 12духовные академии

Православные духовные академии давали высшее богословское образование.

Перечень изучаемых предметов

богословские

Общеобразовательные.

Нацелен на подготовку «ученого» служителя церкви.

Слайд 13духовные академии

Устав духовных академий 1869 г. сделал упор на развитие «высшего

Учреждается три отделения в Академии:

- богословское

- церковно-историческое

- церковно-практическое.

Слайд 14духовные академии

Устав 1884 г., напротив, «ставил целью не столько научное образование

Обязательными для изучения стали богословские и философские предметы.

Другие предметы были разделены на две «параллельные группы» на выбор студента.

Слайд 15духовные академии

Устав 1910 г. в определении целей академического образования делал акцент

При сохранении разделении предметов на 2 группы (обязательные и выборочные), были внесены некоторые изменения в их составе.

Слайд 16Вторая ступень:

духовные семинарии

Духовные семинарии давали среднее образование и готовили основную массу

Программа шестилетнего курса состояла из словесных, исторических, математических, философских, богословских, языковых наук.

Слайд 17Третья ступень:

уездные духовные училища

Первоначально уездные училища с четырехгодичным курсом обучения предназначались

Уездные училища были сословные учебные заведения для бесплатного обучения детей провинциальных церковнослужителей.

Слайд 18Четвертая ступень:

приходские духовные училища

Приходские училища с двухлетним курсом открывались с целью

В первом классе учащиеся осваивали «чтение на российском и славянском языках», «чистописанию по печатным Российским прописям», нотному пению. Во втором классе – четыре правила арифметики, «первые начала Российской грамматики», сокращенный катехизис.

Доступ в приходские училища был открыт для всех сословий.

Слайд 19Шуйское духовное училище Владимирской губернии

Открытие Шуйского духовного училища состоялось

И.А.Субботин (1790-1860), новоназначенный инспектор, в своей речи так определил основную задачу училища - «образовать ум и сердце юношей, расширить их рассудок, исправить желания, сообщить познание добра и вкуса к изящному...».

Слайд 20Шуйское духовное училище Владимирской губернии

До 1868-69 гг. все ученики

До 60-х гг. XIX в. ученики были разновозрастными: их возраст колебался от 14 до 22 лет. После реформы 1868-69 гг. стали принимать только 9-10 летних детей.

Слайд 21Шуйское духовное училище Владимирской губернии

Программа обучения на протяжении ста

Все предметы были разделены (по числу наставников) на 5 разрядов.

Реформа духовно-учебных заведений 60-х гг. XIX внесла изменения в учебный процесс. Духовные училища были преобразованы в четырехклассные с дополнительным подготовительным классом.

Слайд 22Шуйское духовное училище Владимирской губернии

Прочные знания обеспечивались, с одной

Училище располагало богатой библиотекой, была своя больница.

За 100 лет из стен Шуйского духовного училища вышли многие известные светские и духовные лица: деятели культуры, медицины, образования.

Слайд 23Шуйское духовное училище Владимирской губернии

До 1869 г. училище управлялось

Жизнь училища, его связь с культурной и нравственной атмосферой города невозможно представить без целенаправленной благотворительности и поддержки со стороны шуйского общества. Существовала должность почетного блюстителя по хозяйственной части: он брал на себя значительную часть расходов по содержанию училища.

Слайд 24Шуйское духовное училище Владимирской губернии

К началу XX века Шуйское

Октябрьский переворот и декреты Советской Власти об отделении церкви от государства и школы от церкви подвели черту под столетней историей духовных заведений: 3 июня 1918 г. постановлением СНК РСФСР училище было закрыто.

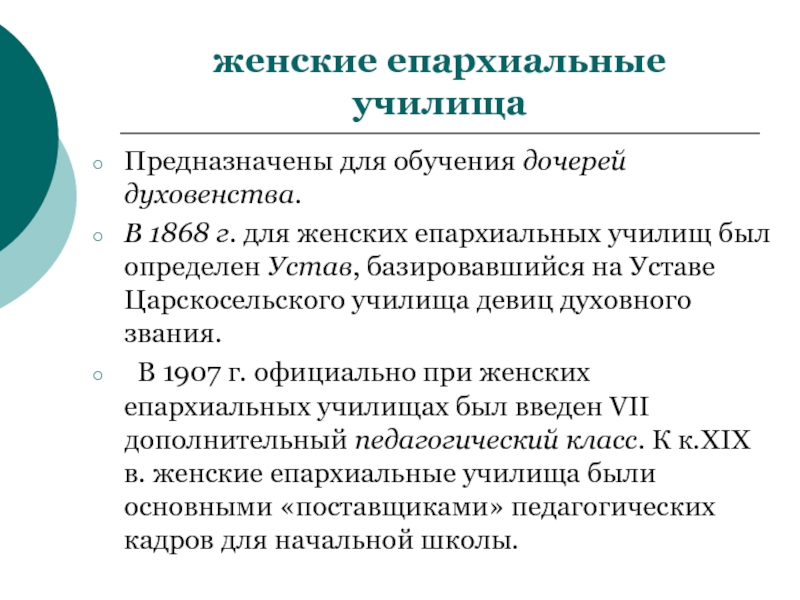

Слайд 25женские епархиальные училища

Предназначены для обучения дочерей духовенства.

В 1868 г. для

В 1907 г. официально при женских епархиальных училищах был введен VII дополнительный педагогический класс. К к.XIX в. женские епархиальные училища были основными «поставщиками» педагогических кадров для начальной школы.

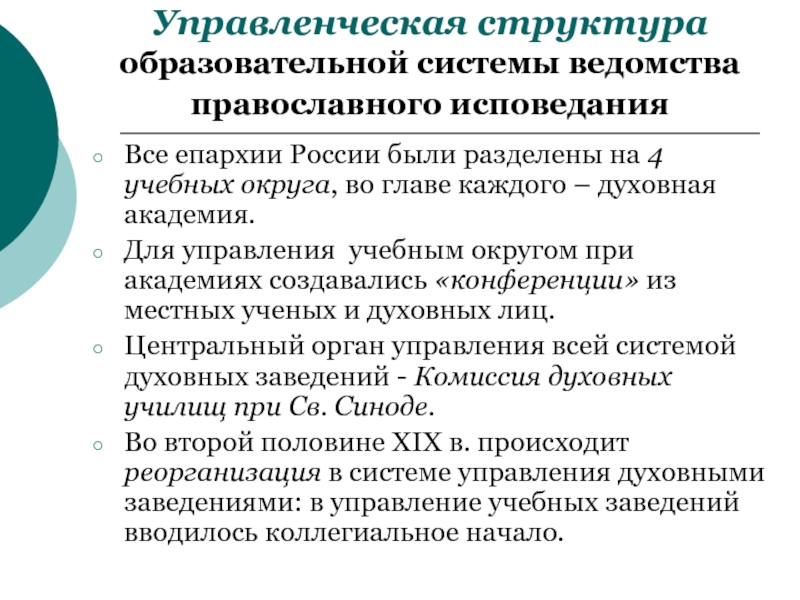

Слайд 26Управленческая структура образовательной системы ведомства православного исповедания

Все епархии России были

Для управления учебным округом при академиях создавались «конференции» из местных ученых и духовных лиц.

Центральный орган управления всей системой духовных заведений - Комиссия духовных училищ при Св. Синоде.

Во второй половине XIX в. происходит реорганизация в системе управления духовными заведениями: в управление учебных заведений вводилось коллегиальное начало.

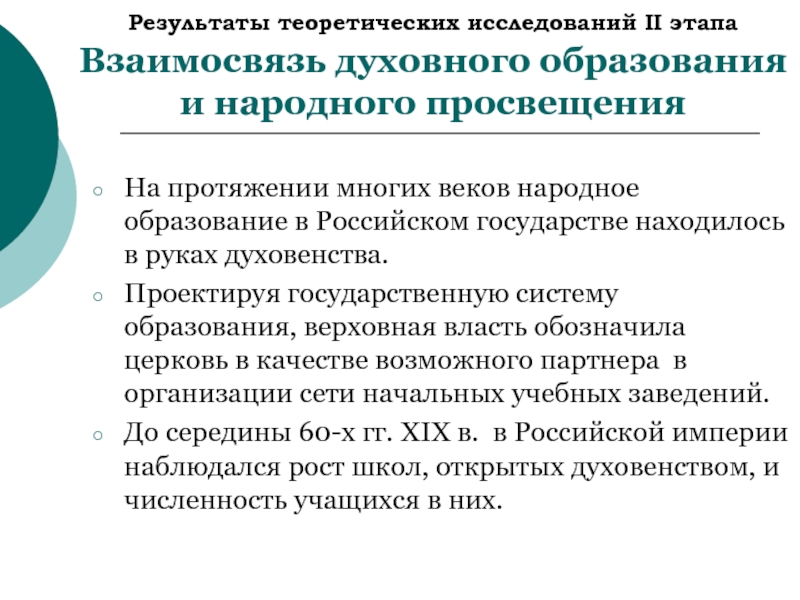

Слайд 27Результаты теоретических исследований II этапа Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения

На протяжении многих веков народное образование в Российском государстве находилось в руках духовенства.

Проектируя государственную систему образования, верховная власть обозначила церковь в качестве возможного партнера в организации сети начальных учебных заведений.

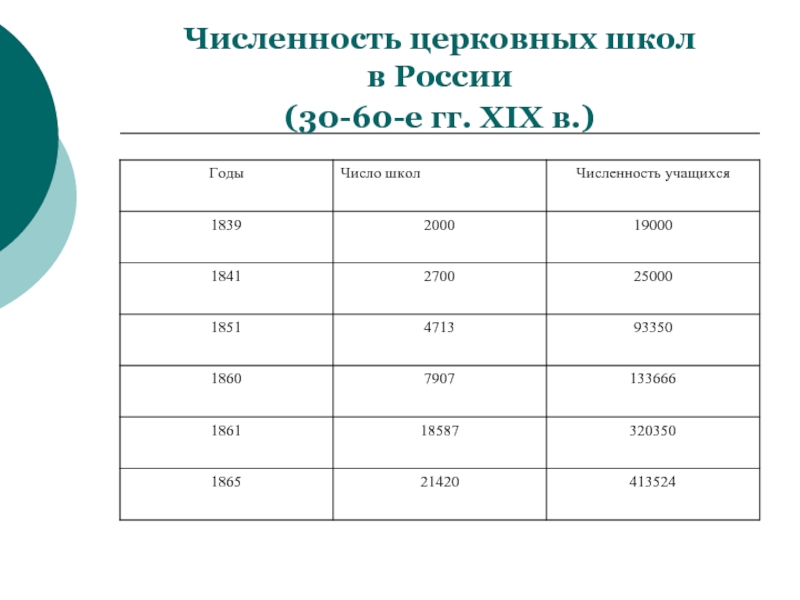

До середины 60-х гг. XIX в. в Российской империи наблюдался рост школ, открытых духовенством, и численность учащихся в них.

Слайд 30Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения

С 80-х гг. XIX в. начался

Слайд 31Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения

За два десятилетия церковью было создана

1884 г. – одноклассные и двухклассные церковно-приходские,;

1891 г. – школы грамоты;

1896 г. – учительские второклассные;

1902 г. (первая с 1887 г.) – церковно-учительские.

Слайд 33Взаимосвязь духовного образования и народного просвещения

Школы ведомства православного исповедания имели не

Просвещение населения - детей и взрослых - осуществлялось и через устройство народных чтений.

Церковные школы, имевшие библиотеки, где находилась не только учебная, но и внеклассная литература, также являлись культурно-просветительским центром для населения.

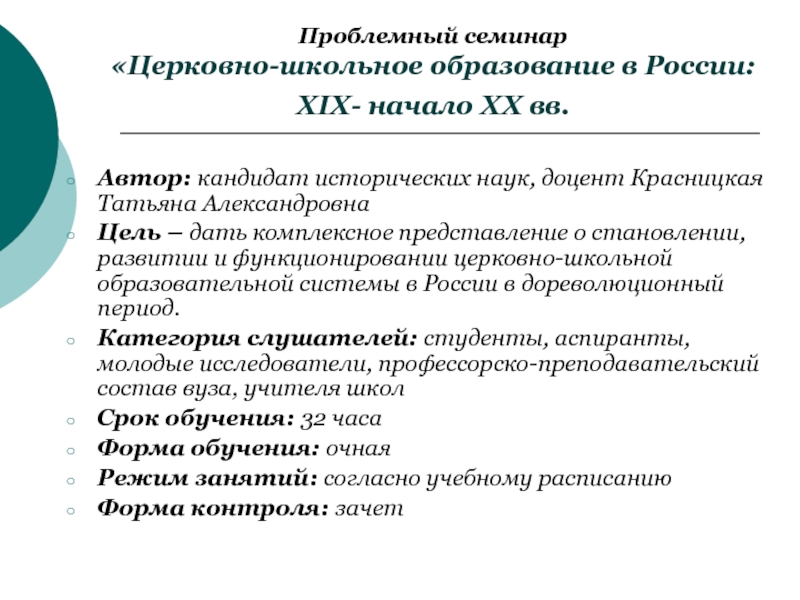

Слайд 34Проблемный семинар

«Церковно-школьное образование в России:

XIX- начало XX вв.

Автор: кандидат

Цель – дать комплексное представление о становлении, развитии и функционировании церковно-школьной образовательной системы в России в дореволюционный период.

Категория слушателей: студенты, аспиранты, молодые исследователи, профессорско-преподавательский состав вуза, учителя школ

Срок обучения: 32 часа

Форма обучения: очная

Режим занятий: согласно учебному расписанию

Форма контроля: зачет

Слайд 36Прогнозные предложения о развитии объекта исследования

предполагается дальнейшая разработка других аспектов церковно-школьного

будет реализовываться возможность использования полученных данных в практике высшей школы и в системе общего образования.

Слайд 37Публикация результатов исследования в печати

Грига Т.Ю. Источники изучения церковно-школьного образования

2. Гладкова В.А. Просветительская деятельность библиотеки благородного собрания в уездном городе Шуе в конце XIX-начале XX в. // Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых: Сборник трудов III межвузовской научной конференции. – Москва-Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 252-253.

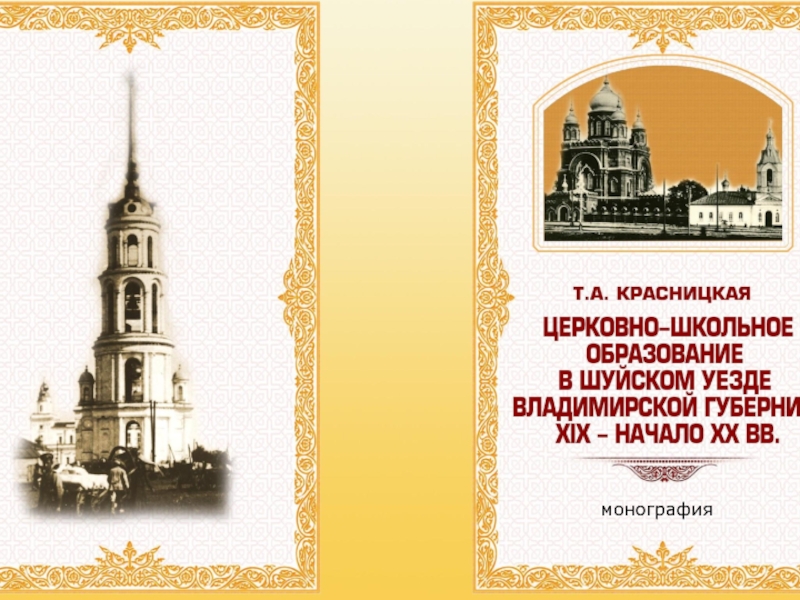

3. Красницкая Т.А. Церковно-школьное образование в Шуйском уезде Владимирской губернии. XIX-начало XX вв./ Т.А. Красницкая. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. –246 с.

4. Красницкая Т.А. Становление церковно-школьного образования в Шуйском уезде Владимирской губернии в XIX-начале XX вв. // Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых: Сборник трудов III межвузовской научной конференции. – Москва-Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 255-258.

5. Монякова О.А. Роль церковно-приходских школ в формировании культурно-образовательного пространства российской провинции (1861-1917 гг.) // Человек и общество: на рубеже тысячелетий: международный сборник научных трудов / под общ. ред. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск XLVII. – Воронеж: ВГПУ, 2010. –С. 190-202.

6. Монякова О.А. Сравнительный образ «учащего» церковно-приходской и земской школ конца XIX (по данным земской статистики) // РЕЛИГИИ РОССИИ: проблемы социального служения: сборник материалов конференции. – Нижний Новгород, 2010. – С. 101-109.

7. Монякова О.А. Первая межрегиональная научно-практическая конференция «Афанасьевские чтения» в г. Коврове // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. – 2010. – Вып. II: 1(34). – С. 145-148.

Слайд 39Участие в конференциях Результаты исследований II этапа были апробированы на научных

международная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и развитие: традиции и современность» (г. Иваново, 16 сентября 2010 г.);

межрегиональная научно-практическая конференция «Борисовские чтения» (г. Шуя, 17 сентября 2010 г.);

вторая международная научно-практическая конференция «Религии России: проблемы социального служения» (г. Нижний Новгород, 6-10 октября 2010 г.);

межрегиональная научно-практическая конференция «Провинциальный анекдот: Чтения по региональной казуальной истории» (г. Шуя, 29 октября 2010 г.).

Слайд 40Осуществлено активное сотрудничество с культурно-просветительскими центрами:

Ковровский историко-мемориальный музей (г.Ковров Владимирской

литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (г.Шуя Ивановской области);

Костромской объединенный историко-архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский монастырь» (г.Кострома);

Государственные архивы Ивановской, Владимирской и Костромской областей;

текущий архив Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии (г.Иваново);

Библиотека Московской духовной академии и семинарии (г. Сергиев Посад).