- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя высшей школы презентация

Содержание

- 1. Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя высшей школы

- 2. Введение в курс «Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя

- 3. Основные противоречия кризисного состояния мировых образовательных систем

- 4. Основные проблемы, которые необходимо решить, чтобы образование

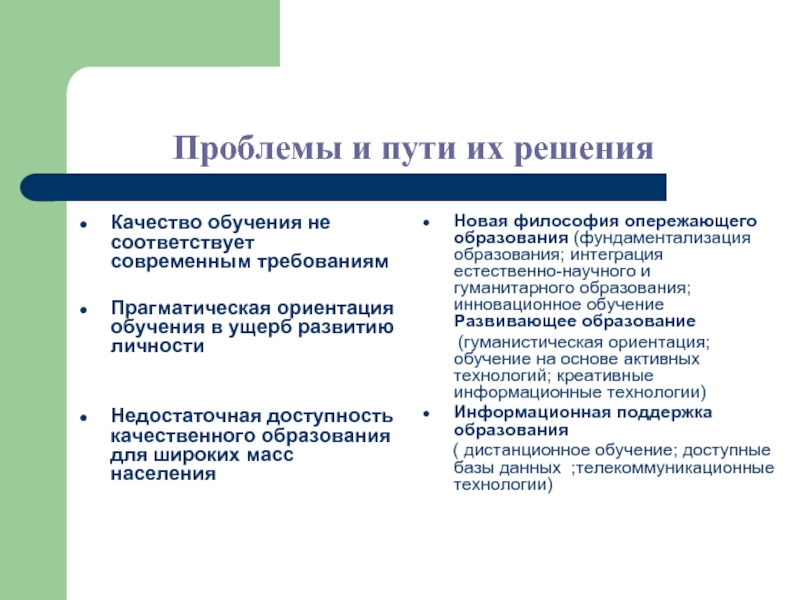

- 5. Проблемы и пути их решения Качество обучения

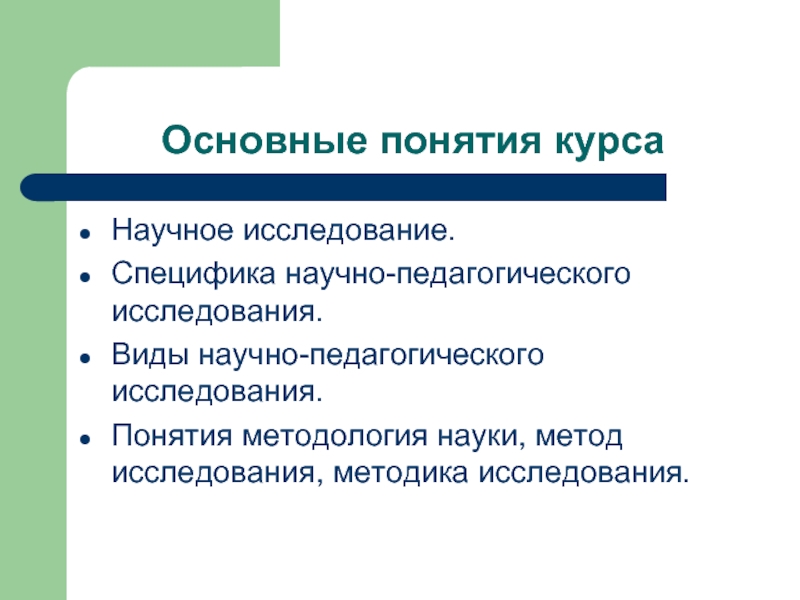

- 6. Основные понятия курса Научное исследование. Специфика научно-педагогического

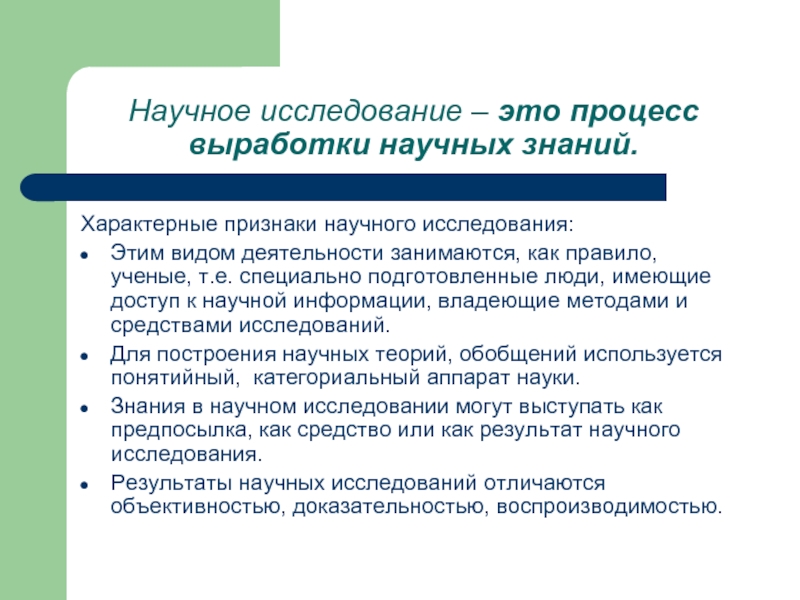

- 7. Научное исследование – это процесс выработки научных

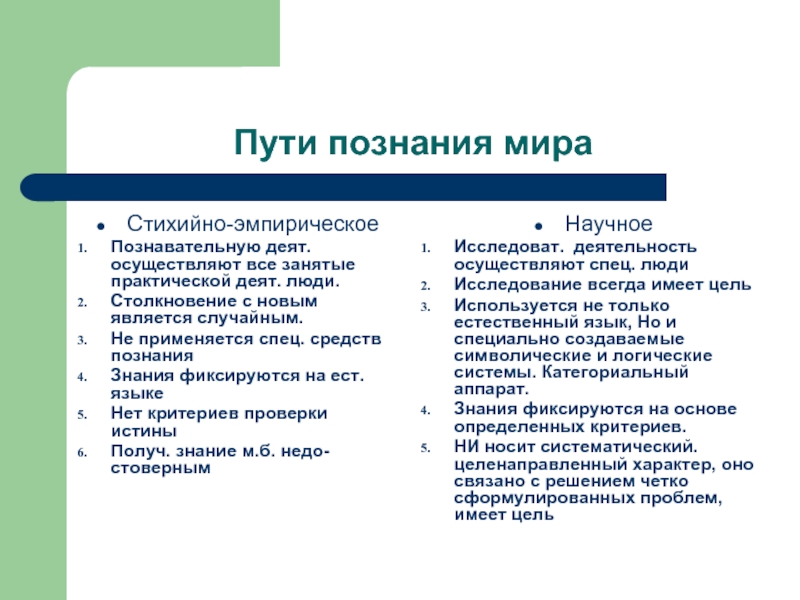

- 8. Пути познания мира Стихийно-эмпирическое Познавательную деят. осуществляют

- 9. Виды научных исследований Прикладное исследование — исследование,

- 10. Сущность понятия «методология исследования» Современная наука рассматривает

- 11. Философская методология - основные

- 12. Общенаучный уровень методологического анализа и синтеза

- 13. Конкретно-научная методология традиционно определяется

- 14. Дисциплинарная методология учитывает особенности исследований в

- 15. Методология науки – это учение об исходных

- 16. Наиболее актуальные направления педагогических исследований в высшем

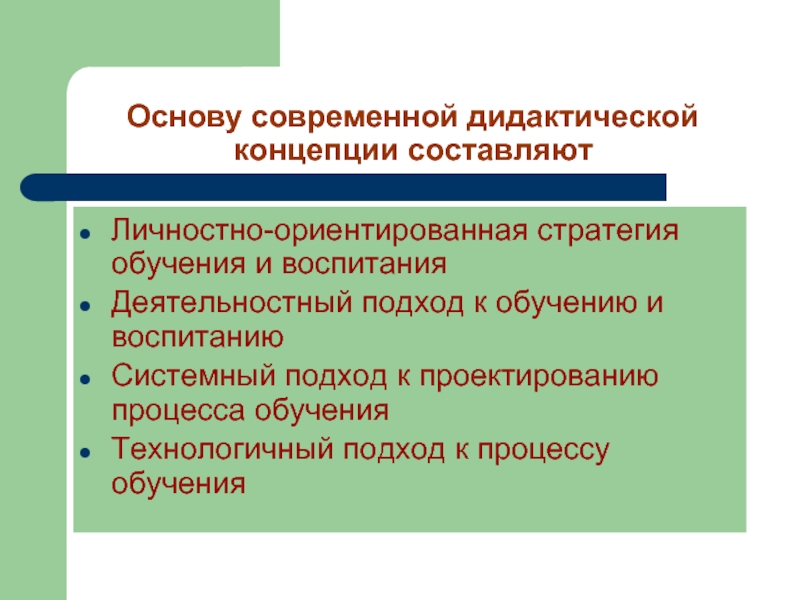

- 17. Основу современной дидактической концепции составляют Личностно-ориентированная стратегия

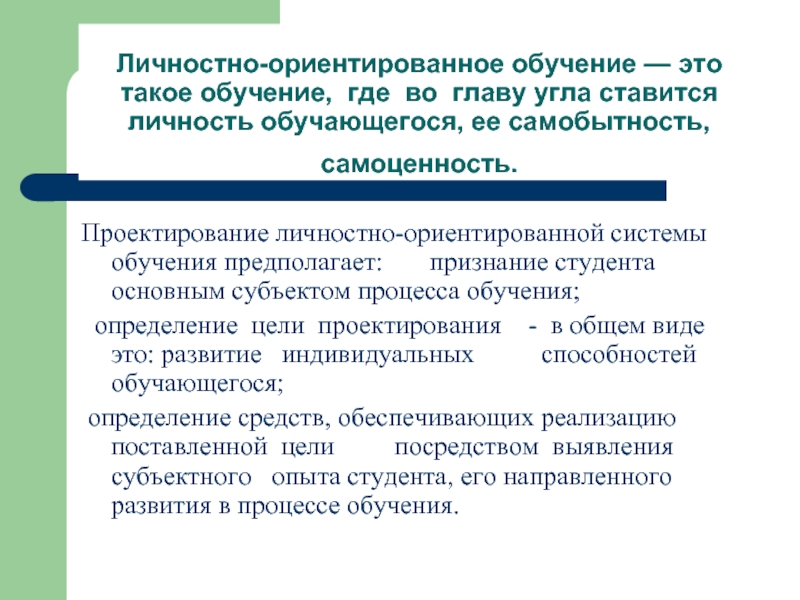

- 18. Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где

- 19. Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ Методологические принципы и требования к педагогическим исследованиям

- 20. В каких курсах мы встречались с понятием

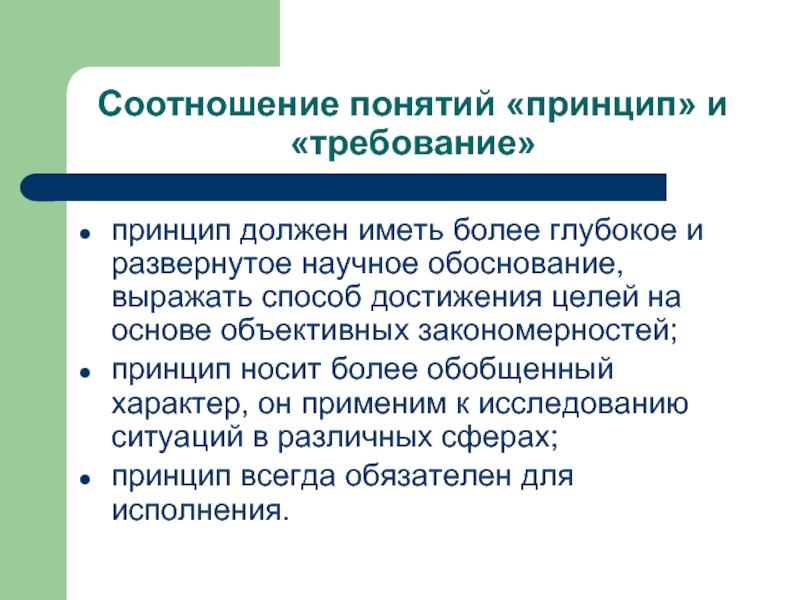

- 21. Соотношение понятий «принцип» и «требование» принцип должен

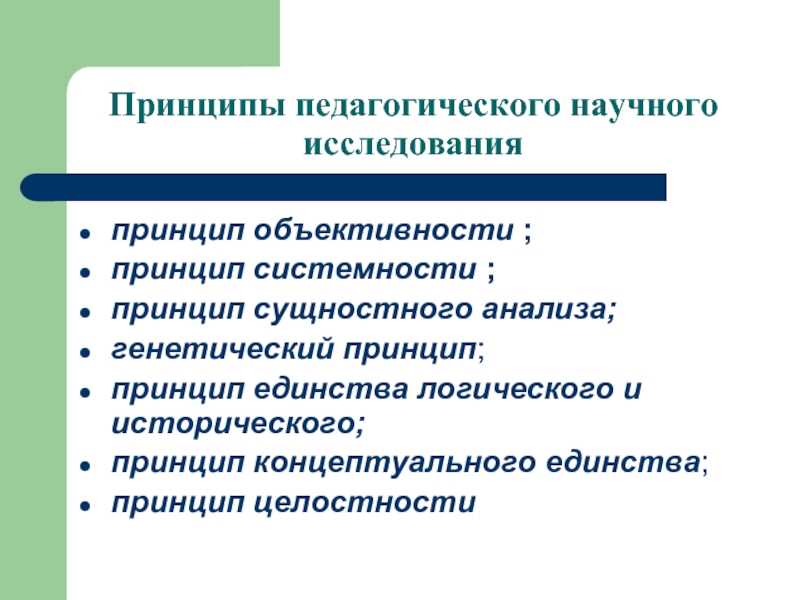

- 22. Принципы педагогического научного исследования принцип объективности ;

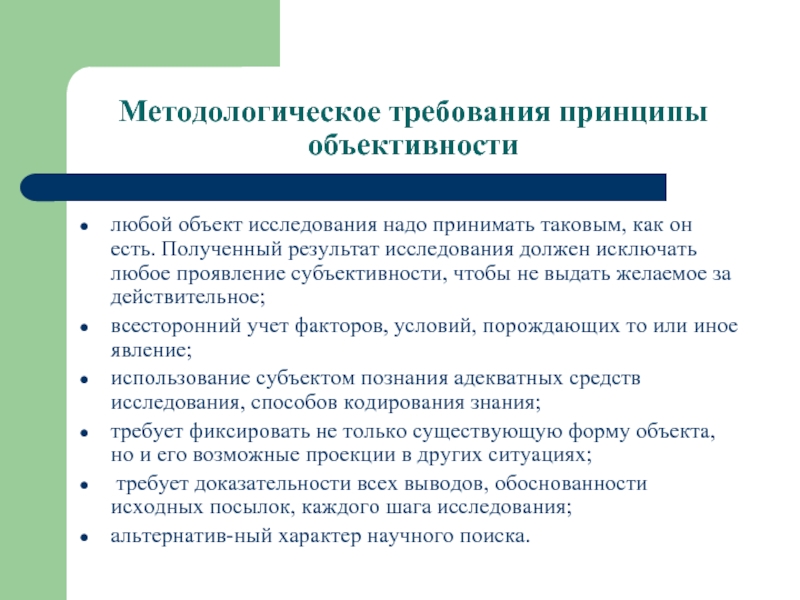

- 23. Методологическое требования принципы объективности любой объект исследования

- 24. Методологические положения принципы системности Целостность системы по

- 25. Методологические положения принципы системности Все элементы системы

- 26. Методологические требования принципы анализа необходимость учета непрерывного

- 27. Методологические требования генетического принципа рассмотрение изучаемого факта

- 28. Методологические требования принципа сочетания исторического и логического

- 29. Принцип концептуального единства Исследователь должен придерживаться,

- 30. Методологические требования принципа целостности содержательные подходы должны

- 31. Стратегия научно-педагогического исследования: объект и предмет Г.В.Сорвачева К.п.н., доцент Центра педагогического образования Ургу.

- 32. План темы «Квалификационные характеристики научно-педагогического исследования» Нахождение

- 33. Конечная задача изучения литературы и других источников

- 34. Работа с научной литературой Работа с научной

- 35. Первый шаг - контент-анализ формулировки темы -

- 36. Освоение теории исследуемой темы следует вести по

- 37. Различная научная литература служит для разных целей

- 38. Координаты научного исследования объектная область, объект, предмет исследования.

- 39. Актуальные направления развития высшей школы модернизация содержания

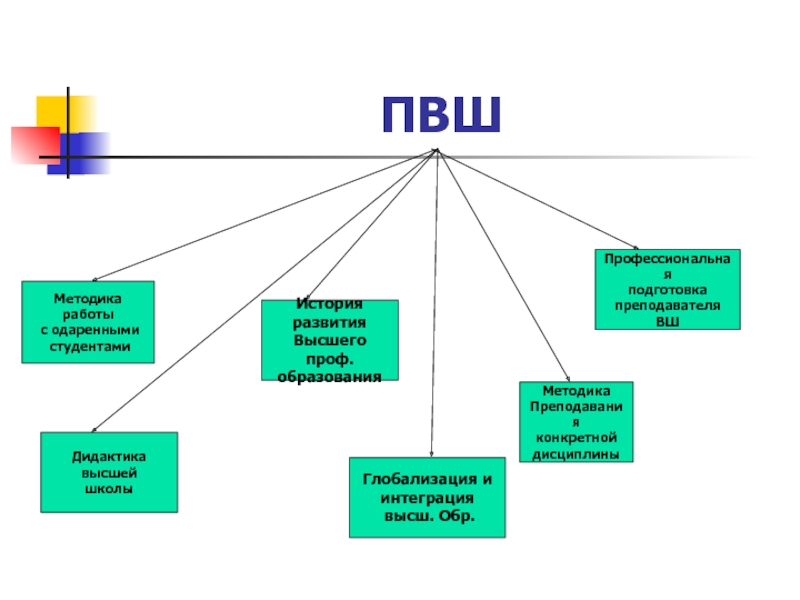

- 40. ПВШ Методика работы с одаренными

- 41. Объект исследования в педагогике это некий

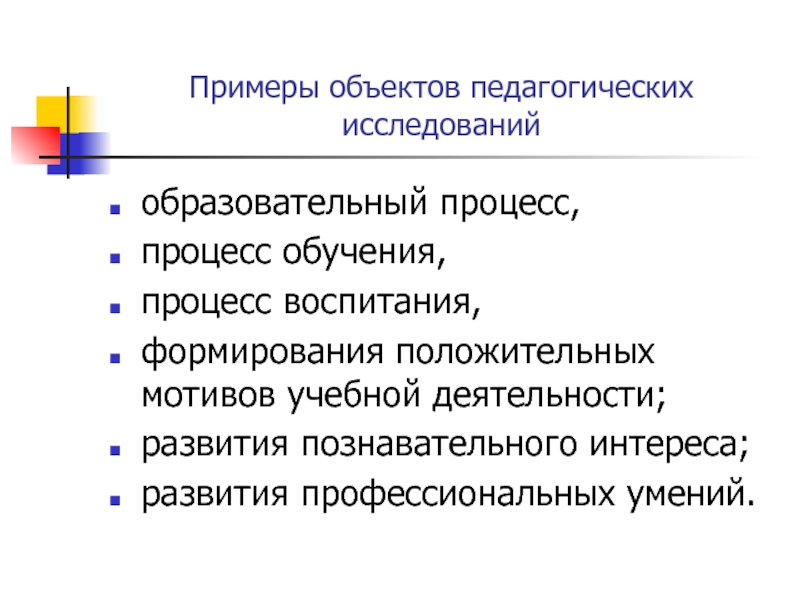

- 42. Примеры объектов педагогических исследований образовательный процесс,

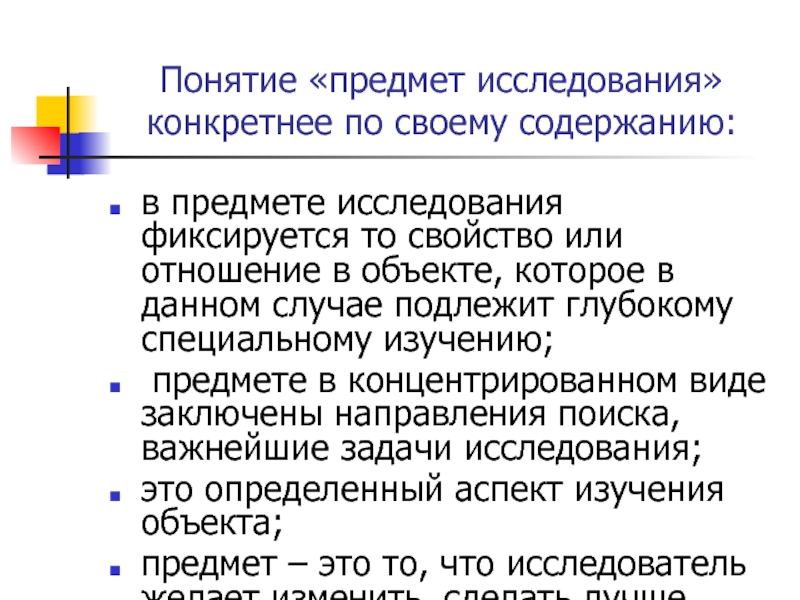

- 43. Понятие «предмет исследования» конкретнее по своему содержанию:

- 44. Структура ПО (с позиций деятельностного подхода)

- 45. Тема исследования: Информационные технологии как средство индивидуализации

- 46. Выделите возможные объекты и предметы исследования: Тема

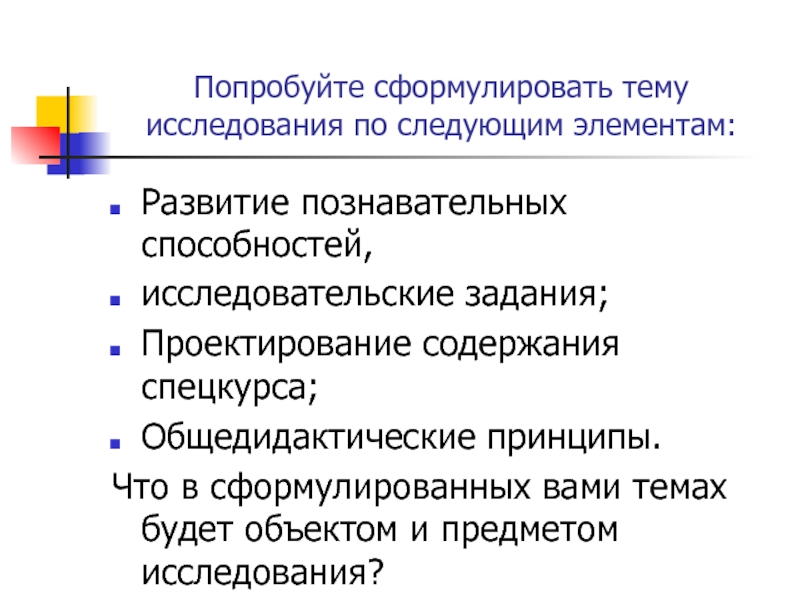

- 47. Попробуйте сформулировать тему исследования по следующим элементам:

- 48. Проблема и противоречия исследования Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

- 49. «Часто правильно поставленный вопрос означает больше,

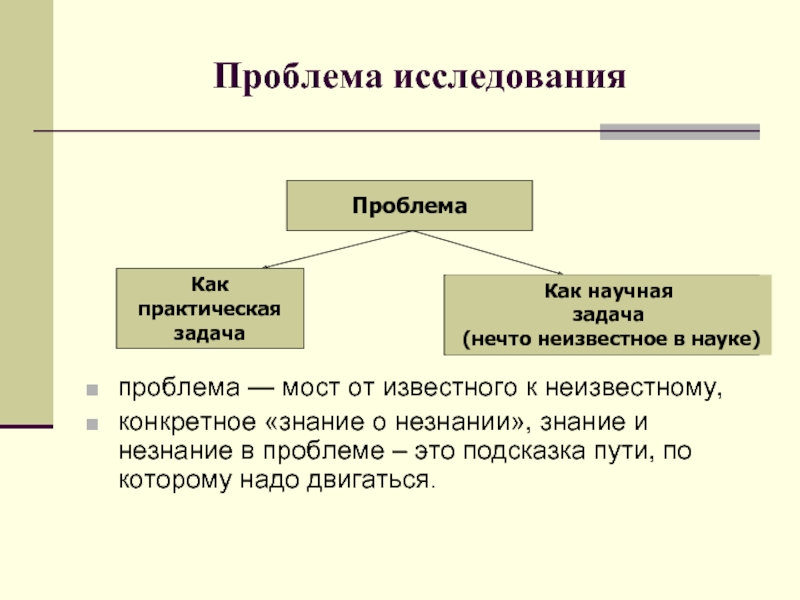

- 50. Проблема исследования проблема — мост от известного

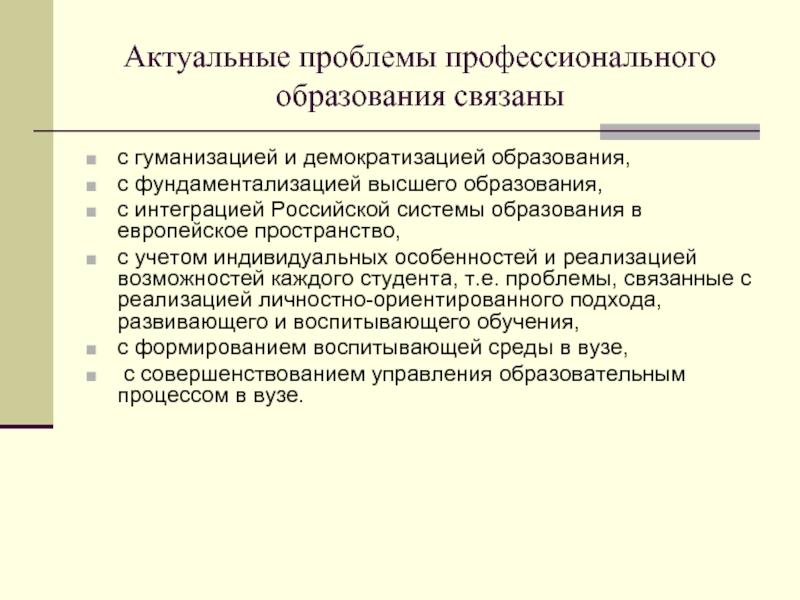

- 51. Актуальные проблемы профессионального образования связаны с гуманизацией

- 52. Способы формулировки научных проблем проблемная ситуация; проблемный вопрос; проблемная задача.

- 53. Проблемный вопрос Тема работы: «ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ

- 54. Проблемная задача Тема работы: ОРГАНИЗАЦИЯ

- 55. Переход от практической задачи к научной проблеме

- 56. Противоречие - это исследовательская операция, состоящая в

- 57. Типы связей между элементами системного объекта связи

- 58. Связи построения - это такое взаимовлияние элементов,

- 59. Алгоритм формулировки противоречия в случае нарушения связи

- 60. Связи порождения обеспечивают такое взаимодействие

- 61. Алгоритм формулировки противоречия в случае нарушения связи

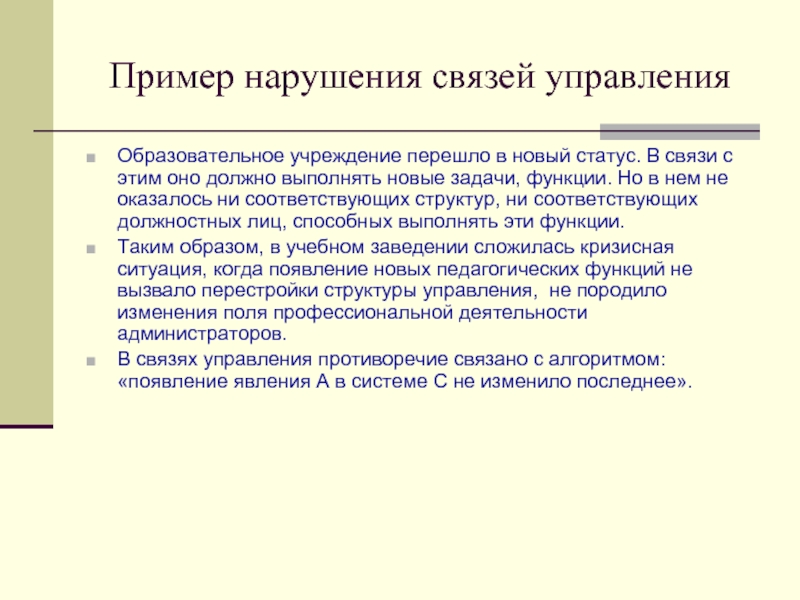

- 62. Связи управления обеспечивают полноценное структурно организационное функционирование

- 63. Пример нарушения связей управления Образовательное учреждение перешло

- 64. Связи развития и частичного преобразования обеспечивают внутреннее

- 65. ПРИМЕРЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ Основное противоречие, выявленное в процессе

- 66. Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной

- 67. Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной

- 68. Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной

- 69. Цель, задачи и гипотеза исследования Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

- 70. Понятие «цель исследования» Цель – это идеальное,

- 71. Источник цели – проблема исследования Цель и

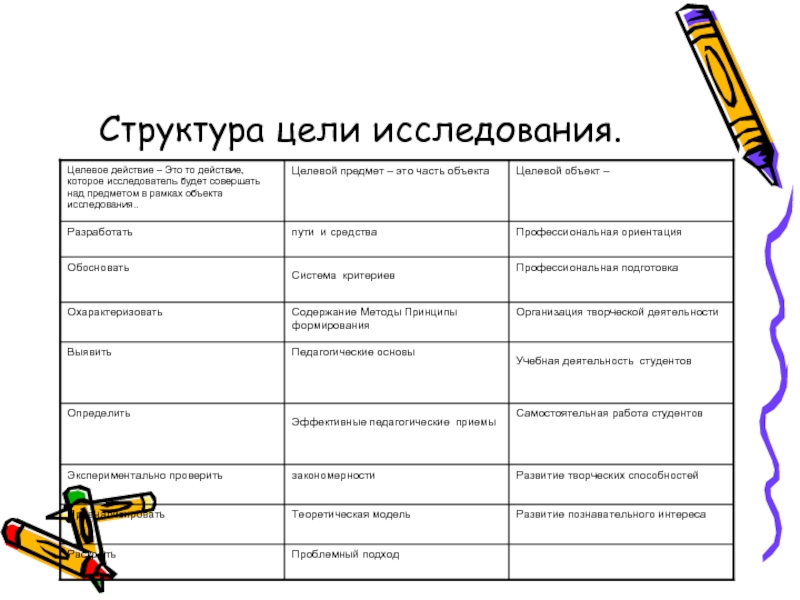

- 72. Структура цели устойчива в любых случаях состоит

- 73. Целевое действие – это то

- 74. Целевой предмет – Это часть объекта цели, которая подвергается непосредственному исследованию.

- 75. Целевой объект – Это та

- 76. Структура цели исследования.

- 77. Ошибки в формулировке цели исследования Цель нередко

- 78. Задача — это цель преобразования конкретной ситуации.

- 79. Из стратегической цели исследования выделяют ряд задач историко-диагностическая; теоретико-моделирующая; практически-преобразовательная

- 80. Тема работы: «Организация проектной деятельности студентов при

- 81. Задачи исследования Определить современное значение понятия технология

- 82. Гипотеза (от греческого «гипотезис»: основание, предположение) это

- 83. Значение гипотезы Гипотеза является формой предвосхищения, предвидения

- 84. Описательная и объяснительная гипотезы. Описательная гипотеза содержит

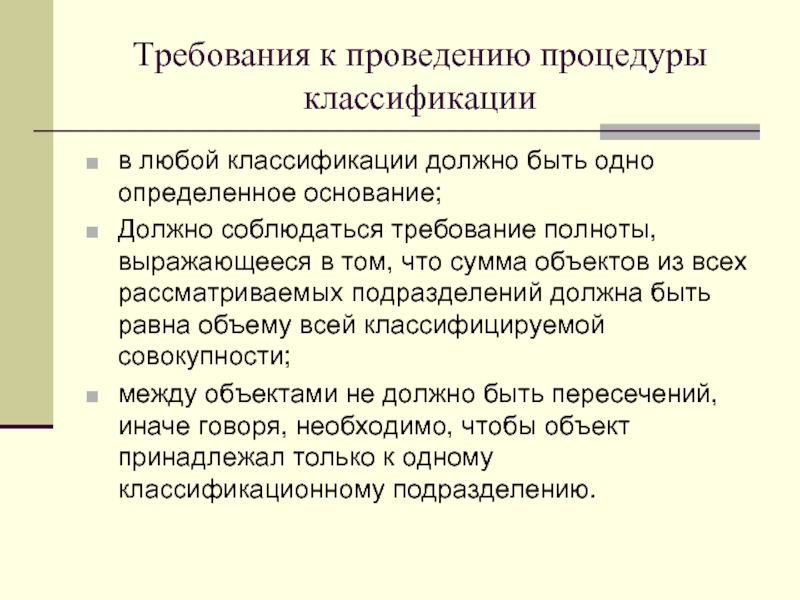

- 85. Гипотеза – это некоторое умозаключение, в котором

- 86. Первый вид - теоретическая работа. Теоретическая

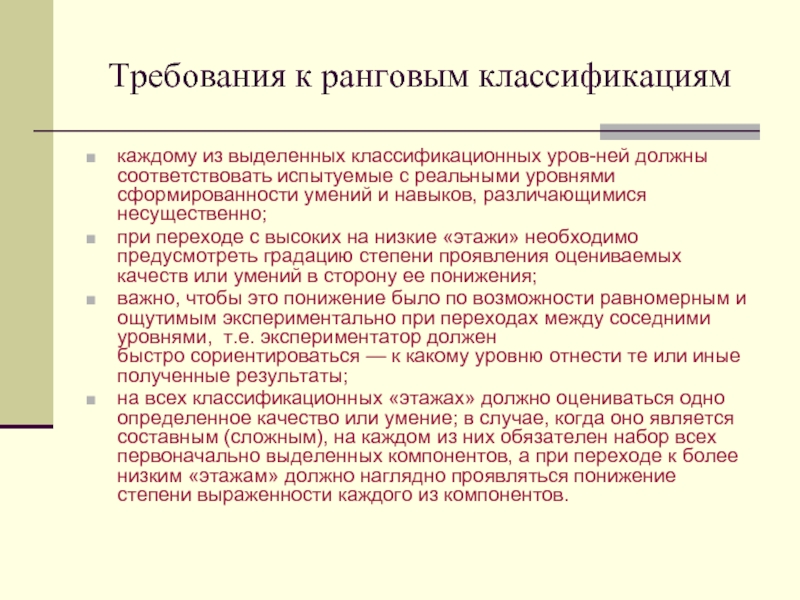

- 87. Структура выпускной квалификационной работы теоретического характера состоит

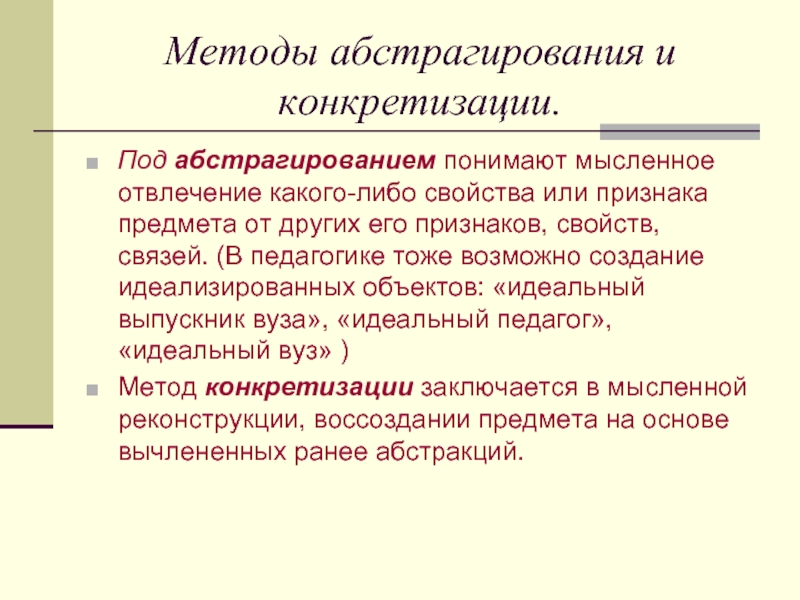

- 88. Второй вид - теоретико-эмпирическая работа. Теоретико-эмпирическая

- 89. Структура теоретико-эмпирической работы. 1. Титульный лист.

- 90. Третий вид выпускной работы – педагогический проект.

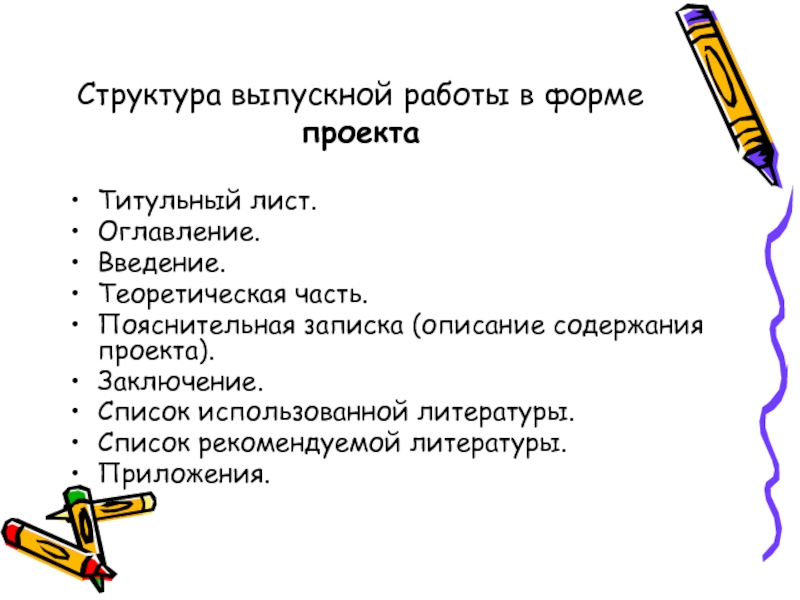

- 91. Структура выпускной работы в форме проекта Титульный

- 92. Характеристика методов исследования Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ

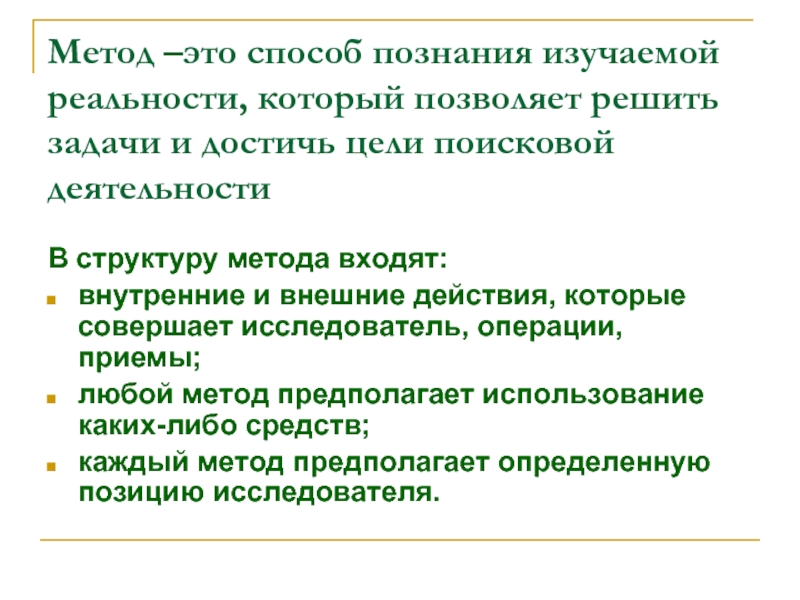

- 93. Метод –это способ познания изучаемой реальности, который

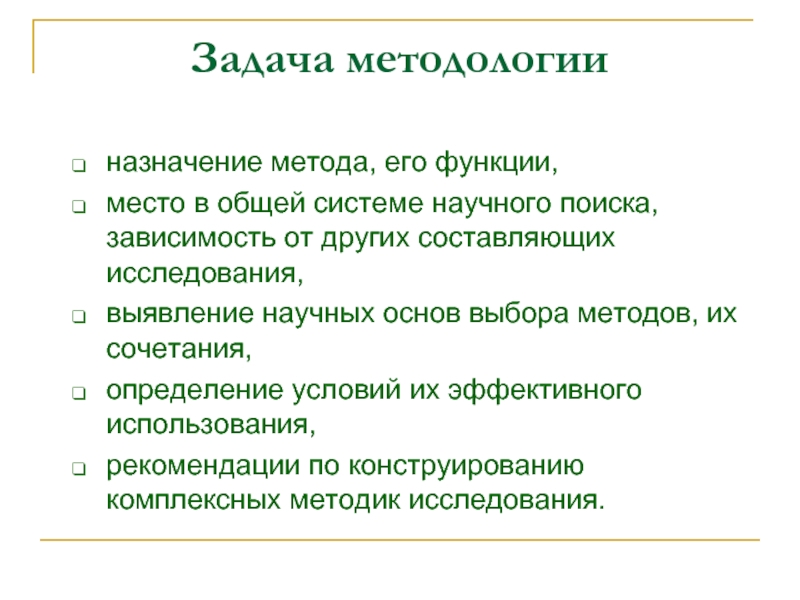

- 94. Задача методологии назначение метода, его функции, место

- 95. Методы исследования – это относительно самостоятельный компонент

- 96. Вывод В каждом исследовании система методов, а

- 97. Классификации методов исследования По этапам исследования: методы

- 98. Какая классификация считается ведущей? эмпирическое и теоретическое

- 99. Специфика эмпирических исследований Результатом эмпирических исследований являются

- 100. Специфика эмпирических исследований Другой результат эмпирических исследований

- 101. Эмпирические зависимости фиксируют общее, повторяющееся в доступных

- 102. Ограниченность эмпирического исследования. невозможность проникнуть

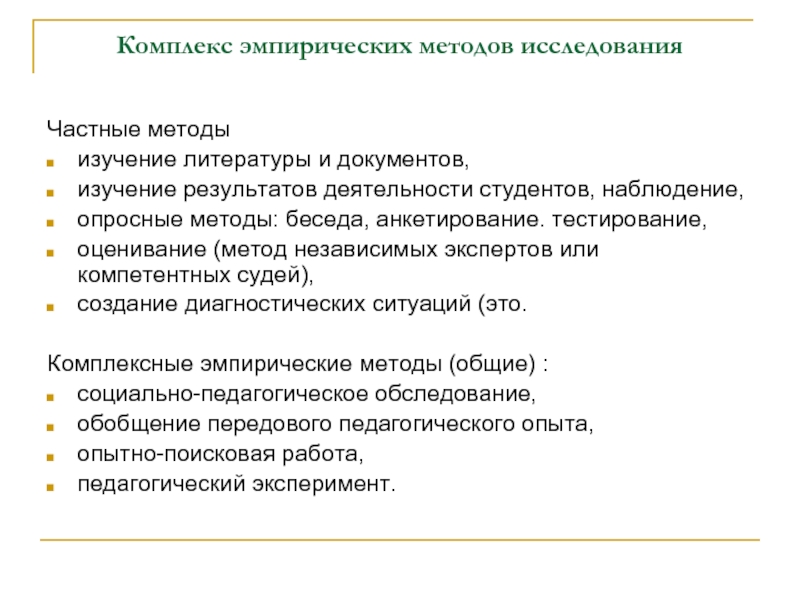

- 103. Комплекс эмпирических методов исследования Частные методы

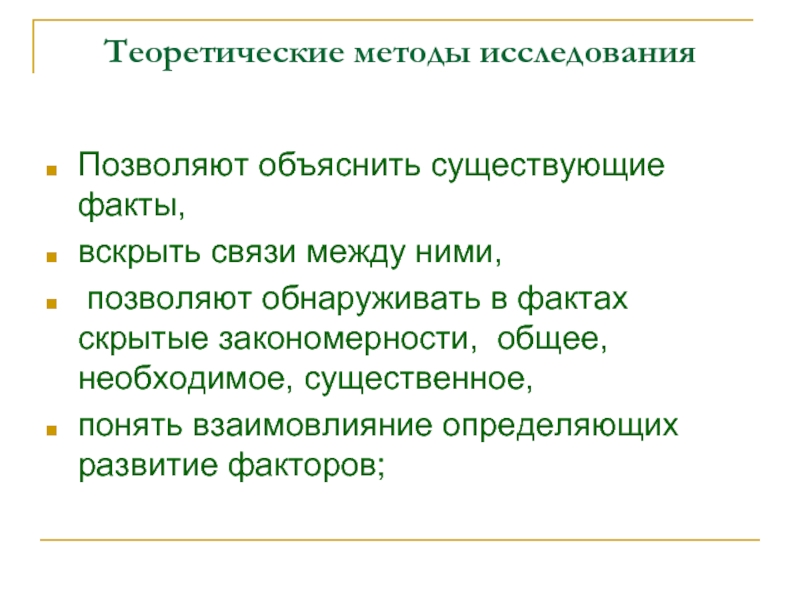

- 104. Теоретические методы исследования Позволяют объяснить существующие факты,

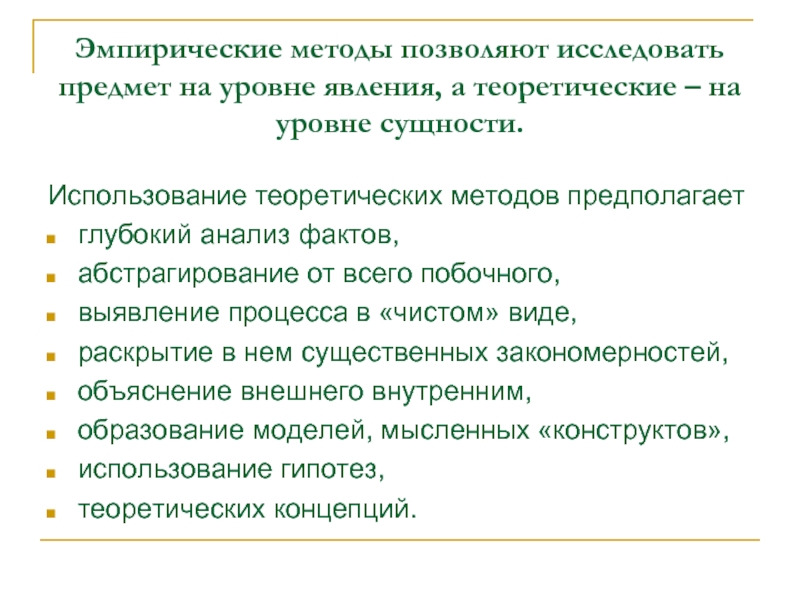

- 105. Эмпирические методы позволяют исследовать предмет на уровне

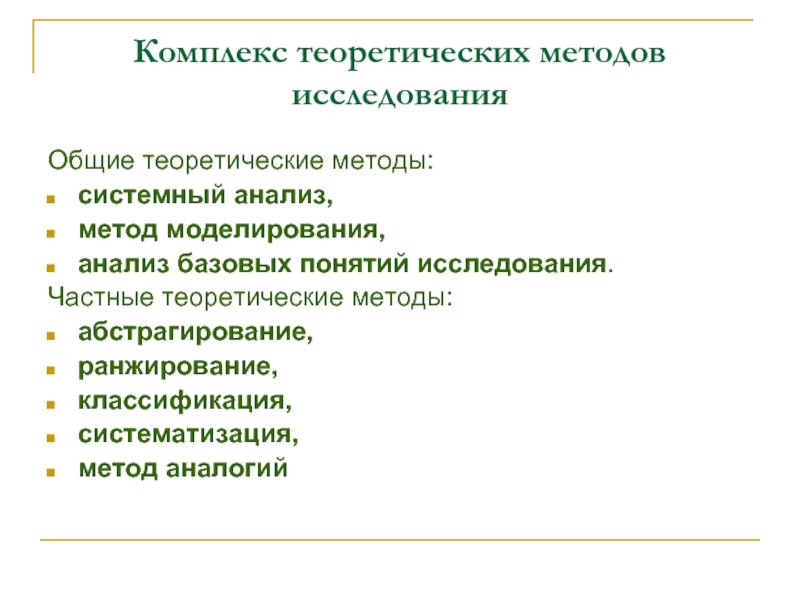

- 106. Комплекс теоретических методов исследования Общие теоретические методы:

- 107. Методы эмпирического уровня Г.В.Сорвачева К.п.н., доцент Центра педагогического образования Ургу

- 108. Наблюдение в психологии и педагогике это целенаправленное

- 109. Назначение метода наблюдения Наблюдение направлено на восприятие

- 110. Требования к проведению наблюдения в педагогических исследованиях

- 111. Виды наблюдений По признаку «временной» организации различают

- 112. Характерные черты научного наблюдения Целенаправленность наблюдения.

- 113. Назначение беседы Беседа как исследовательский метод позволяет

- 114. Условия успешного проведения беседы Беседа требует обстановки,

- 115. Условия успешного проведения беседы более эффективным является

- 116. Достоинства опросных методов исследования Устный опрос:

- 117. Другие опросные методы Интервью — это разновидность

- 118. Недостатки опросных методов Слабая сторона интервью (беседы)

- 119. Требования к вопросам Нельзя задавать вопросы подсказывающего

- 120. Виды вопросов в анкетах Открытый вопрос; Полузакрытый вопрос; Закрытый вопрос. Какие легче в обработке?

- 121. Назначение тестирования — это исследовательский метод, который

- 122. Тест — это стандартизированное задание или особым

- 123. Подходы к интерпретации индивидуального тестового балла: Нормативно-ориентированный подход; Критериально-ориентированный подход.

- 124. Требования к тестовым заданиям: Одинаковость инструкции для

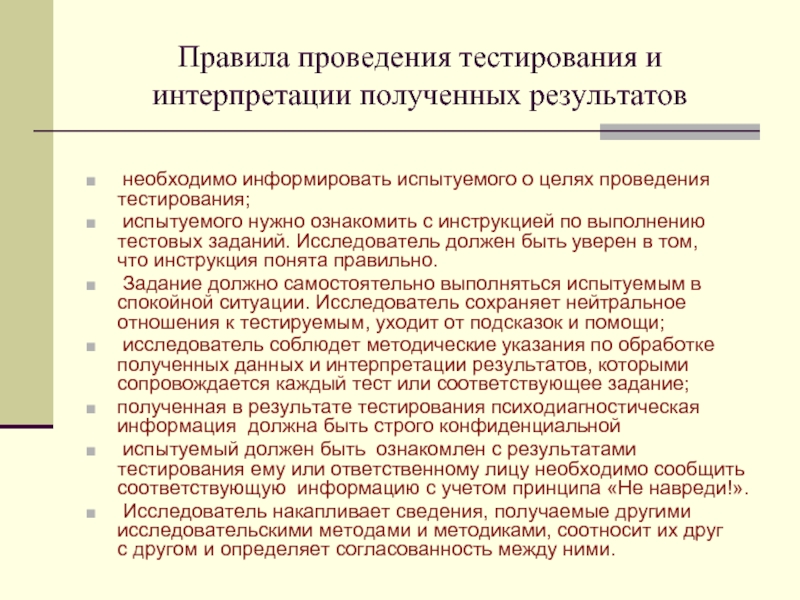

- 125. Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов

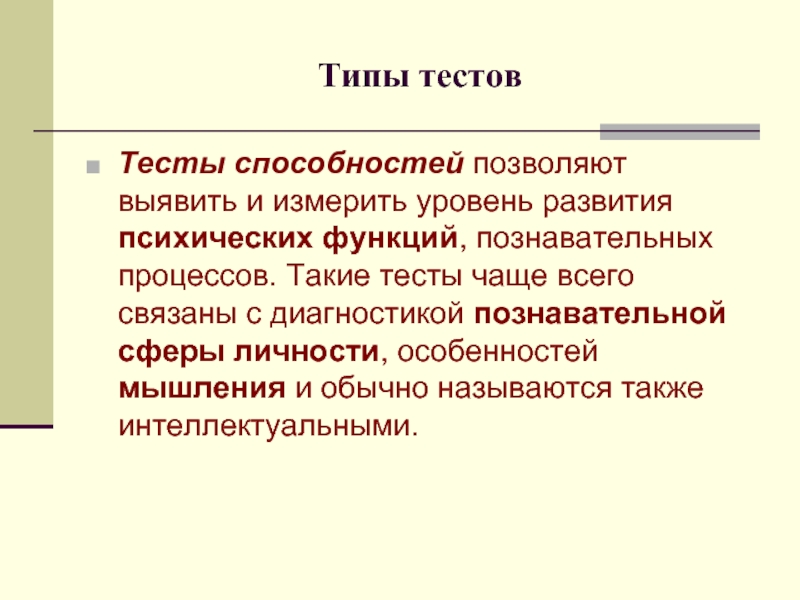

- 126. Типы тестов Тесты способностей позволяют выявить и

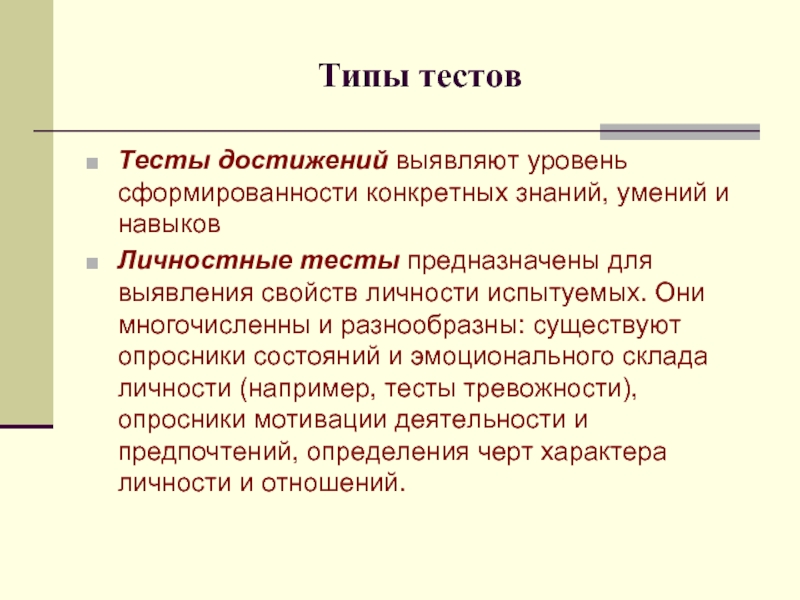

- 127. Типы тестов Тесты достижений выявляют уровень сформированноcти

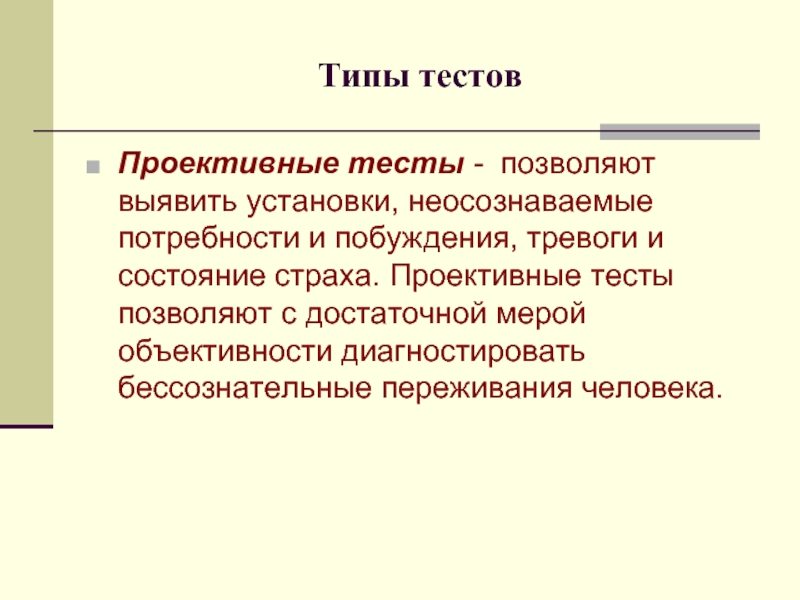

- 128. Типы тестов Проективные тесты - позволяют выявить

- 129. Качество теста характеризуется надежностью и валидностью

- 130. Методы теоретического уровня Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

- 131. Виды анализа Элементный анализ — это мысленное

- 132. Классификация — это система соподчиненных понятий в

- 133. Требования к проведению процедуры классификации в любой

- 134. Каково основание для данной классификации методов обучения?

- 135. Требования к ранговым классификациям каждому из выделенных

- 136. Методы абстрагирования и конкретизации. Под абстрагированием понимают

- 137. Понятие «Модель» Модель — это такая

- 138. Классификации моделей: материальные и идеальные Материальными

- 139. Особый вид моделирования – мысленный эксперимент.

- 140. В педагогических исследованиях, как указывает В.И.Загвязинский, модель

- 141. Примеры моделей в педагогике обобщенные представления о

- 142. Модели в научном поиске выполняют разнообразные функции:

- 143. Комплексные методики эмпирического уровня Г.В.Сорвачева к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

- 144. Комплексные методики эмпирического уровня Изучение и обобщение

- 145. Научное изучение, анализ и обобщение

- 146. Можно изучать: для выявления ведущих тенденций

- 147. Отличие передового опыта от опыта положительного Положительный

- 148. Критерии передового опыта актуальность и перспективность;

- 149. Применение методики предполагает четыре этапа Выявление, первичная

- 150. Функции изучения передового опыта в педагогическом исследовании.

- 151. Главная мысль!!! Распространять и внедрять нужно,

- 152. Особенность опытно-поисковой работы - промежуточное положение между

- 153. Опытно-поисковая работа - это метод внесения в

- 154. Условия, при которых опытно-поисковая работа становится самостоятельным

- 155. Понятие эксперимент Эксперимент - система приемов и

- 156. Характерные признаки экспериментальной деятельности Это внедренческая деятельность,

- 157. Сущность эксперимента — это исследовательский метод, который

- 158. Типология педагогического эксперимента по условиям и способам

Слайд 1«Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя высшей школы»

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ

Слайд 2Введение в курс «Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя высшей школы»

Как выбрать и

Объяснить ее актуальность?

Как определить научный аппарат работы?

Какова структура исследовательской работы?

Какие источники информации необходимо использовать?

К каким методам исследования необходимо обращаться?

Слайд 3Основные противоречия кризисного состояния мировых образовательных систем

Большой разрыв между числом людей,

Образование в содержательном плане не успевает следовать за быстро меняющимися технологиями, научными открытиями. Системы образования консервативны.

Инертность образовательных систем приводит к тому, что они слишком медленно меняют свой внутренний уклад

Существует острый недостаток финансовых средств

Инертность самих граждан и общества в целом является грузом установившихся традиций

Недостаток решительно всего, кроме обучающихся

Слайд 4Основные проблемы, которые необходимо решить, чтобы образование стало решающим фактором прогресса

Разрешить

Обеспечить обучение, ориентированное на познание и сохранение окружающей среды

Слайд 5Проблемы и пути их решения

Качество обучения не соответствует современным требованиям

Прагматическая ориентация

Недостаточная доступность качественного образования для широких масс населения

Новая философия опережающего образования (фундаментализация образования; интеграция естественно-научного и гуманитарного образования; инновационное обучение Развивающее образование

(гуманистическая ориентация; обучение на основе активных технологий; креативные информационные технологии)

Информационная поддержка образования

( дистанционное обучение; доступные базы данных ;телекоммуникационные технологии)

Слайд 6Основные понятия курса

Научное исследование.

Специфика научно-педагогического исследования.

Виды научно-педагогического исследования.

Понятия методология науки, метод

Слайд 7Научное исследование – это процесс выработки научных знаний.

Характерные признаки научного исследования:

Этим

Для построения научных теорий, обобщений используется понятийный, категориальный аппарат науки.

Знания в научном исследовании могут выступать как предпосылка, как средство или как результат научного исследования.

Результаты научных исследований отличаются объективностью, доказательностью, воспроизводимостью.

Слайд 8Пути познания мира

Стихийно-эмпирическое

Познавательную деят. осуществляют все занятые практической деят. люди.

Столкновение с

Не применяется спец. средств познания

Знания фиксируются на ест. языке

Нет критериев проверки истины

Получ. знание м.б. недо-стоверным

Научное

Исследоват. деятельность осуществляют спец. люди

Исследование всегда имеет цель

Используется не только естественный язык, Но и специально создаваемые символические и логические системы. Категориальный аппарат.

Знания фиксируются на основе определенных критериев.

НИ носит систематический. целенаправленный характер, оно связано с решением четко сформулированных проблем, имеет цель

Слайд 9Виды научных исследований

Прикладное исследование — исследование, связанное с разработкой вопросов научного

Фундаментальное исследование — исследование, выполняемое при помощи специального научного теоретического аппарата; вид научной работы, заключающийся в выявлении закономерностей путем абстрактного мышления.

Слайд 10Сущность понятия «методология исследования»

Современная наука рассматривает пять уровней методологии:

Философская методология

Общенаучная методология

Конкретно-научная

Дисциплинарная методология

Междисциплинарная методология

Слайд 11Философская методология -

основные философские идеи, принципы, лежащие в

Слайд 12Общенаучный уровень методологического анализа и синтеза

подразумевает что любое научное

системный подход, методы идеализации, алгоритмизации, моделирования, вероятностного и статистического отражения действительности

Слайд 13Конкретно-научная методология

традиционно определяется как «совокупность методов, принципов исследования

На этом уровне методология выполняет две функции:

Дескриптивную (изучает, описывает явления и процессы),

Нормативную (предписывает как преобразовывать действительность)

Слайд 14

Дисциплинарная методология учитывает особенности исследований в отдельных дисциплинах, в том числе

Междисциплинарная методология

предполагает взаимодействие отдельных наук при изучении целостного объекта действительности

Слайд 15Методология науки – это учение об исходных положениях, принципах, способах познания

Педагогическая методология включает:

Учение о структуре и функциях педагогического знания, в том числе о педагогической проблематике;

Исходные, ключевые положения теорий (философских, педагогических, психологич.)

Учение о логике и методах педаг. исследов.

Учение о способах внедрения результатов исследования для совершенствов. практики

Слайд 16Наиболее актуальные направления педагогических исследований в высшем образовании

Проблема непрерывности профессионального

Компьютеризация и технологизация процесса обучения, внедрение инновационных технологий.

Переход от информативных к активным формам и методам обучения.

Переход на взаимодействие педагога и обучаемого, при котором акцент переносится на познавательную деятельность студента.

Слайд 17Основу современной дидактической концепции составляют

Личностно-ориентированная стратегия обучения и воспитания

Деятельностный подход к

Системный подход к проектированию процесса обучения

Технологичный подход к процессу обучения

Слайд 18Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла ставится

Проектирование личностно-ориентированной системы обучения предполагает: признание студента основным субъектом процесса обучения;

определение цели проектирования - в общем виде это: развитие индивидуальных способностей обучающегося;

определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления субъектного опыта студента, его направленного развития в процессе обучения.

Слайд 19Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ

Методологические принципы и требования к педагогическим

Слайд 20В каких курсах мы встречались с понятием «принцип»? Каков его смысл?

Принцип

Слайд 21Соотношение понятий «принцип» и «требование»

принцип должен иметь более глубокое и развернутое

принцип носит более обобщенный характер, он применим к исследованию ситуаций в различных сферах;

принцип всегда обязателен для исполнения.

Слайд 22Принципы педагогического научного исследования

принцип объективности ;

принцип системности ;

принцип сущностного анализа;

генетический принцип;

принцип

принцип концептуального единства;

принцип целостности

Слайд 23Методологическое требования принципы объективности

любой объект исследования надо принимать таковым, как он

всесторонний учет факторов, условий, порождающих то или иное явление;

использование субъектом познания адекватных средств исследования, способов кодирования знания;

требует фиксировать не только существующую форму объекта, но и его возможные проекции в других ситуациях;

требует доказательности всех выводов, обоснованности исходных посылок, каждого шага исследования;

альтернативный характер научного поиска.

Слайд 24Методологические положения принципы системности

Целостность системы по отношению к внешней среде, ее

Расчленение целого, приводящее к выделению элементов. Свойства элементов зависят от их принадлежности к определенной системе, а свойства системы не сводятся к свойствам ее элементов или их суммы.

Слайд 25Методологические положения принципы системности

Все элементы системы находятся в сложных связях и

Совокупность элементов дает представление о структуре и организации системных объектов;

Специальным способом регулирования связей между элементами системы и тем самым изменений и самих элементов является управление

Слайд 26Методологические требования принципы анализа

необходимость учета непрерывного изменения педагогического процесса;

выделение основных факторов,

раскрытие противоречивости изучаемого предмета, его количественной и качественной определенности

Слайд 27Методологические требования генетического принципа

рассмотрение изучаемого факта или явления на основе анализа

рассмотрение изучаемого явления или процесса в конкретном социально-историческом контексте.

Слайд 28Методологические требования принципа сочетания исторического и логического

сочетать изучение истории объекта (генетический

Учитывать преемственность в развитии изучаемых объектов

Слайд 29Принцип концептуального единства

Исследователь должен придерживаться, защищать, проводить последовательно определенную концепцию,

Проверять эту концепцию в ходе исследования и, если это необходимо, корректировать свою точку зрения.

Слайд 30Методологические требования принципа целостности

содержательные подходы должны играть ведущую роль по сравнению

сочетания аспектного, под определенным углом зрения, анализа с многоаспектностью, многоплановой интерпретацией его результатов

Слайд 31Стратегия научно-педагогического исследования: объект и предмет

Г.В.Сорвачева

К.п.н., доцент Центра педагогического образования Ургу.

Слайд 32План темы «Квалификационные характеристики научно-педагогического исследования»

Нахождение поля исследования, определение объектной области

Понятие «проблема исследования»: научная проблема и практическая задача, их сходство и различие. Предпосылки выделения научной проблемы: социальный заказ общества, вычленение его педагогического аспекта, определение запросов и потребностей практики. Источники научных проблем. Противоречие как ядро проблемы, виды и структура противоречий. Примеры противоречий в педагогике.

Слайд 33Конечная задача изучения литературы и других источников научного и методического характера

выполнение литературного обзора,

обоснование актуальности поставленной проблемы исследования

Слайд 34Работа с научной литературой

Работа с научной литературой включает много шагов: составление

Обращение к справочно-библиографическим указателям, библиотечным и электронным каталогам, информации о выходящей литературе и рецензиях, справочному и библиографическому аппарату книг, имеющихся в распоряжении исследователя.

Составление выдержек и цитат и.т.д

С чего же начать?

Слайд 35Первый шаг - контент-анализ формулировки темы - выделение в ее формулировке

Например:

Теме «Групповая учебная работа как способ развития социальной компетентности учащихся»

выделяются следующие термины-понятия:

«компетентность»,

«социальная компетентность»,

«способы развития социальной компетентности»,

«учебная работа»,

«групповая учебная работа».

Слайд 36Освоение теории исследуемой темы следует вести по «вертикали»

литература методического или

теоретические работы,

работы философские, методологические,

литература межпредметного характера,

диссертации и авторефераты,

документы.

Слайд 37Различная научная литература служит для разных целей

Изучение методической литературы и

Изучение теоретических работ необходимо для выявления идей, теорий, концепций, объясняющих и раскрывающих проблемы, для определения поля понятий, вычленения структуры темы, ее основных категорий и их определений.

Методологическая и межпредметная литература нужна для создания более широкой картины мира, для определения места своей темы в системе учений, теорий, наук, для поиска общих подходов и методов познания темы.

Изучение документов позволяет вычленить отношение государства к данным или сходным темам.

Слайд 39Актуальные направления развития высшей школы

модернизация содержания высшего образования на основе принципов

разработка новых эффективных технологий и их внедрение;

переход к новым формам профессионального образования;

интеграционные процессы в высшей образовании.

Слайд 40ПВШ

Методика работы

с одаренными

студентами

Дидактика высшей

школы

История развития

Высшего проф.

образования

Глобализация и

интеграция

высш. Обр.

Методика

Преподавания

конкретной

дисциплины

Профессиональная

подготовка

преподавателя

ВШ

Слайд 41Объект исследования в педагогике

это некий процесс, некоторое явление, которое существует

Слайд 42Примеры объектов педагогических исследований

образовательный процесс,

процесс обучения,

процесс воспитания,

формирования положительных

развития познавательного интереса;

развития профессиональных умений.

Слайд 43Понятие «предмет исследования» конкретнее по своему содержанию:

в предмете исследования фиксируется то

предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи исследования;

это определенный аспект изучения объекта;

предмет – это то, что исследователь желает изменить, сделать лучше.

Слайд 44Структура ПО (с позиций деятельностного подхода)

Цель преподавателя

Мотивация

Содержание образования

Методы обучения

Средства обучения

Организацион.

Формы обучения

Контроль и оценка результатов учебной деятельности

Слайд 45Тема исследования: Информационные технологии как средство индивидуализации обучения студентов физике.

Как могут

Приведите несколько примеров, с учетом того, что граница между объектом и предметом исследования подвижна.

Слайд 46Выделите возможные объекты и предметы исследования:

Тема 1. Психолого-педагогические условия развития мыслительных

Тема 2. Педагогические приемы повышения познавательной активности студентов в ходе деловой игры.

Слайд 47Попробуйте сформулировать тему исследования по следующим элементам:

Развитие познавательных способностей,

исследовательские задания;

Проектирование

Общедидактические принципы.

Что в сформулированных вами темах будет объектом и предметом исследования?

Слайд 48Проблема и противоречия исследования

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

Слайд 49«Часто правильно поставленный вопрос

означает больше,

чем решение проблемы наполовину»

В.Гейзенберг.

«Часто правильно поставленный

означает больше,

чем решение проблемы наполовину»

В.Гейзенберг.

Слайд 50Проблема исследования

проблема — мост от известного к неизвестному,

конкретное «знание о

Проблема

Как

практическая

задача

Как научная

задача

(нечто неизвестное в науке)

Слайд 51Актуальные проблемы профессионального образования связаны

с гуманизацией и демократизацией образования,

с фундаментализацией

с интеграцией Российской системы образования в европейское пространство,

с учетом индивидуальных особенностей и реализацией возможностей каждого студента, т.е. проблемы, связанные с реализацией личностно-ориентированного подхода, развивающего и воспитывающего обучения,

с формированием воспитывающей среды в вузе,

с совершенствованием управления образовательным процессом в вузе.

Слайд 52Способы формулировки научных проблем

проблемная ситуация;

проблемный вопрос;

проблемная задача.

Слайд 53Проблемный вопрос

Тема работы: «ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Каким образом должны быть организованы и проведены лекции, способствующие становлению творческого молодого специалиста?

Слайд 54Проблемная задача

Тема работы: ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ЛАБОРАТОРНОМ

Проблема исследования заключается в разработке содержания и форм, способствующих активизации творческой учебной деятельности студентов, развитию их креативности в учебном процессе.

Слайд 55Переход от практической задачи к научной проблеме предполагает две операции: необходимо

а)

б) установить, имеются ли эти знания в науке. Если знания есть и необходимо их только отобрать, систематизировать, использовать, то собственно научной проблематики не возникает.

Слайд 56Противоречие

- это исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушений связей между элементами

это движущая сила развития; через его разрешение происходит развитие, переход к следующей стадии состояния.

Слайд 57Типы связей между элементами системного объекта

связи построения,

связи порождения,

связи развития,

связи частичного

Слайд 58Связи построения - это такое взаимовлияние элементов, в результате которого

Например, исследователь обнаружил неразработанность принципов формирования профессиональной подготовки по определенной специальности.

Существует противоречие между потребностью практики в реформировании содержания профессиональной подготовки студентов и отсутствием принципов его отбора и структурирования.

Слайд 59Алгоритм формулировки противоречия в случае нарушения связи построения

«между явлением А и

Слайд 60Связи порождения обеспечивают такое взаимодействие элементов, в результате которого зарождаются принципиально

Согласно своей теме и полученному информационному обеспечению, исследователь обнаруживает отсутствие необходимых частей в сложных системах, например в практике вузов, в результатах обучения студентов, а также в теоретической разработанности и на этом разрыве формулирует противоречие.

Например, такой разрыв (отсутствие необходимого элемента): для становления профессиональной компетентности будущего специалиста необходимо не только пробуждать интерес к проблемам в сфере будущей профессиональной деятельности, но и развивать умения самообразования в этой сфере, которые у них отсутствуют.

Слайд 61Алгоритм формулировки противоречия в случае нарушения связи порождения

«для явления А необходимо

Слайд 62Связи управления

обеспечивают полноценное структурно организационное функционирование педагогической системы. Их нарушение -

Слайд 63Пример нарушения связей управления

Образовательное учреждение перешло в новый статус. В связи

Таким образом, в учебном заведении сложилась кризисная ситуация, когда появление новых педагогических функций не вызвало перестройки структуры управления, не породило изменения поля профессиональной деятельности администраторов.

В связях управления противоречие связано с алгоритмом: «появление явления А в системе С не изменило последнее».

Слайд 64Связи развития и частичного преобразования обеспечивают внутреннее единство педагогического явления, способного

Если не будут установлены связи развития между прежней теорией и практикой и новыми фактами в них, то возникнет разрыв теории и практики.

(попробуйте привести пример нарушения такой связи из вузовской практики).

алгоритм построения почти такой же, как в связях построения: «между явлением А и Б как элементом А»

Слайд 65ПРИМЕРЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Основное противоречие, выявленное в процессе анализа профессиональной подготовки специалистов в

с одной стороны - основой и целью гуманистически ориентированной парадигмы отечественного образования является самореализация человека, а с другой - наблюдается слабая разработанность теоретических вопросов проблемы развития творческого потенциала студентов вуза в учебной деятельности, в вузе в основном преобладают традиционные формы обучения (лекция, семинар, собеседование или зачет по вопросам), предполагающие репродуктивный характер деятельности.

Слайд 66Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной компетентности учащихся».

Анализ философской, социологической,

социально-педагогического характера –

между потребностью современного общества в людях с развитой социальной компетентностью, в том числе в школьном возрасте,

и недостаточным количеством исследований, посвященных особенностям ее развития у учащихся разного возраста в образовательном процессе;

Слайд 67Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной компетентности учащихся».

научно-теоретического характера –

между необходимостью развития социальной компетентности как интегративного личностного качества учащихся

и недостаточным числом исследований в педагогической науке, посвященных поиску механизмов ее развития в образовательном процессе;

Слайд 68Тема:«Групповая учебная работа как способ развития социальной компетентности учащихся».

научно-методического характера -

между активной теоретической разработкой и практикой применения групповой учебной работы

и недостаточным использованием психолого-педагогического потенциала данной организационной формы учебной деятельности для развития социальной компетентности учащихся.

Слайд 69Цель, задачи и гипотеза исследования

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

Слайд 70Понятие «цель исследования»

Цель – это идеальное, мысленное представление результата какой-либо деятельности.

Слайд 71Источник цели – проблема исследования

Цель и проблема близки по смыслу

Проблема ставится

Цель имеет утвердительную форму.

Слайд 72Структура цели устойчива

в любых случаях состоит из одних и тех же

целевой объект,

целевой предмет,

целевое действие.

Слайд 73Целевое действие –

это то действие, которое исследователь будет совершать над

Слайд 74Целевой предмет –

Это часть объекта цели, которая подвергается непосредственному исследованию.

Слайд 75Целевой объект –

Это та часть теории и практики, тот процесс

Слайд 77Ошибки в формулировке цели исследования

Цель нередко формулируется в отрыве от раскрытого

Цель должна быть поставлена конкретно, проверяемо. Не просто «выявить эффективные приемы …», а какие точно, чему способствующие. Иначе нет предела исследованию.

Неверно формулировать цель суммативно

Слайд 78Задача — это цель преобразования конкретной ситуации.

Задача представляет собой звено, шаг,

Слайд 79Из стратегической цели исследования выделяют ряд задач

историко-диагностическая;

теоретико-моделирующая;

практически-преобразовательная

Слайд 80Тема работы: «Организация проектной деятельности студентов при изучении курса «Базы данных».

Объект исследования - проектная технология обучения в высшей школе.

Предмет исследования – учебная деятельность студентов на основе проектной деятельности.

Цель исследования - выявить и обосновать организационно-педагогические условия для овладения студентами основами проектной деятельности, как механизма повышения эффективности учебной деятельности.

Слайд 81Задачи исследования

Определить современное значение понятия технология обучения.

Изучить и проанализировать технологию проектного

Обосновать систему критериев оценки эффективности обучения в курсе «Базы данных»

Опытно-поисковым путем доказать, что внедрение технологии проектного обучения в учебный процесс способствует развитию проектных навыков и системному восприятию объектов и явлений реального мира студентами.

Слайд 82Гипотеза (от греческого «гипотезис»: основание, предположение)

это предположительное суждение о закономерной причинной

Слайд 83Значение гипотезы

Гипотеза является формой предвосхищения, предвидения результата исследования.

Сформулировав ее, автор

С точки зрения технологии гипотеза есть метод проектирования способов разрешения выявленного противоречия через способы разрешения проблемы в направлении достижения цели на основе выделенного предмета исследования в рамках объекта.

Все исследовательские операции сходятся в гипотезе

Слайд 84Описательная и объяснительная гипотезы.

Описательная гипотеза содержит описание причин и возможных следствий

В объяснительной гипотезе содержатся факторы, условия, объясняющие взаимосвязь данного, а не какого-либо другого следствия с причиной.

Слайд 85Гипотеза – это некоторое умозаключение, в котором

содержится предположение об условиях существования

имеется прорыв в область неизвестного;

его нужно доказывать, оно должно быть сомнительным, исследователю нужно выделить в объекте и предмете что-то такое, чего не видят другие.

гипотеза развертывается в систему высказываний, где каждое последующее вытекает из предыдущего.

гипотеза должна быть связана с проблемой, противоречием, объектом, предметом и целью. В свою очередь, в соответствии с выделенными положениями гипотезы могут быть связаны задачи.

Слайд 86Первый вид - теоретическая работа.

Теоретическая выпускная работа может быть посвящена изучению

Слайд 87Структура выпускной квалификационной работы теоретического характера состоит из следующих частей (разделов):

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Теоретическая часть.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

7. Приложения.

Слайд 88Второй вид - теоретико-эмпирическая работа.

Теоретико-эмпирическая работа (диплом) обязательно включает в себя

Слайд 89Структура теоретико-эмпирической

работы.

1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3.

4. Теоретическая часть.

5. Опытно-поисковая или опытно-экспериментальная часть.

6. Заключение.

7. Список использованной литературы.

8. Приложения.

Слайд 90Третий вид выпускной работы – педагогический проект.

Основу этого вида выпускной квалификационной

Педагогический проект – это прообраз, прототип реального педагогического процесса или педагогической ситуации. Конечная задача педагогического проекта чаще всего связана с разработкой и внедрением образовательной технологии.

Форма проектирования: экспериментальная программа, проекты занятий, методические рекомендации, дидактические материалы.

Слайд 91Структура выпускной работы в форме проекта

Титульный лист.

Оглавление.

Введение.

Теоретическая часть.

Пояснительная записка (описание содержания

Заключение.

Список использованной литературы.

Список рекомендуемой литературы.

Приложения.

Слайд 92Характеристика методов исследования

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ

Слайд 93Метод –это способ познания изучаемой реальности, который позволяет решить задачи и

В структуру метода входят:

внутренние и внешние действия, которые совершает исследователь, операции, приемы;

любой метод предполагает использование каких-либо средств;

каждый метод предполагает определенную позицию исследователя.

Слайд 94Задача методологии

назначение метода, его функции,

место в общей системе научного поиска, зависимость

выявление научных основ выбора методов, их сочетания,

определение условий их эффективного использования,

рекомендации по конструированию комплексных методик исследования.

Слайд 95Методы исследования – это относительно самостоятельный компонент исследовательской работы.

Объективные факторы:

Методологические

Цель и проблема исследования;

Характер гипотезы.

Субъективные факторы - подход исследователя к изучаемой реальности :

взгляды на сущность предмета исследования;

ориентация на определенные формы научного знания (факты, концепции, теории);

условия, в которых проводится исследование.

Слайд 96Вывод

В каждом исследовании система методов, а точнее сказать комплексная методика исследования

Слайд 97Классификации методов исследования

По этапам исследования: методы сбора фактического материала; теоретической интерпретации;

По структуре: частные и общие;

По функциям: методы диагностики, описания, объяснения, прогнозирования, коррекции, статистической обработки материала.

По уровню проникновения в сущность: методы эмпирического исследования, основанного на опыте, практике, эксперименте и методы теоретического исследования

Слайд 98Какая классификация считается ведущей?

эмпирическое и теоретическое исследование имеют принципиально разные цели:

в первом случае – описание, обобщение явлений и на этой основе – выводы;

во втором случае – объяснение, выведение закономерностей, прогнозирование хода процесса.

Современная наука предполагает, что в любом достаточно завершенном исследовании есть движение от эмпирического к теоретическому и от теоретического к прикладному знанию, что и составляет логику научного поиска в завершенном виде.

Слайд 99Специфика эмпирических исследований

Результатом эмпирических исследований являются такие свойства, связи и отношения

Характерный признак эмпирического объекта — возможность его чувственного отражения.

Слайд 100Специфика эмпирических исследований

Другой результат эмпирических исследований - эмпирические обобщения. В педагогических

Слайд 101Эмпирические зависимости фиксируют общее, повторяющееся в доступных чувственному восприятию явлениях.

«Эмпирическое

Слайд 102Ограниченность эмпирического исследования.

невозможность проникнуть в глубинную суть явлений, вскрыть за

Не решается задача приведения в правильную связь отдельных научных областей;

эмпирические педагогические исследования фиксируют существующее. Этого недостаточно для социального и психолого-педагогического прогнозирования.

Слайд 103Комплекс эмпирических методов исследования

Частные методы

изучение литературы и документов,

изучение результатов

опросные методы: беседа, анкетирование. тестирование,

оценивание (метод независимых экспертов или компетентных судей),

создание диагностических ситуаций (это.

Комплексные эмпирические методы (общие) :

социально-педагогическое обследование,

обобщение передового педагогического опыта,

опытно-поисковая работа,

педагогический эксперимент.

Слайд 104Теоретические методы исследования

Позволяют объяснить существующие факты,

вскрыть связи между ними,

позволяют

понять взаимовлияние определяющих развитие факторов;

Слайд 105Эмпирические методы позволяют исследовать предмет на уровне явления, а теоретические –

Использование теоретических методов предполагает

глубокий анализ фактов,

абстрагирование от всего побочного,

выявление процесса в «чистом» виде,

раскрытие в нем существенных закономерностей,

объяснение внешнего внутренним,

образование моделей, мысленных «конструктов»,

использование гипотез,

теоретических концепций.

Слайд 106Комплекс теоретических методов исследования

Общие теоретические методы:

системный анализ,

метод моделирования,

анализ базовых

Частные теоретические методы:

абстрагирование,

ранжирование,

классификация,

систематизация,

метод аналогий

Слайд 107Методы эмпирического уровня

Г.В.Сорвачева

К.п.н., доцент Центра педагогического образования Ургу

Слайд 108Наблюдение в психологии и педагогике

это целенаправленное и систематическое восприятие исследователем действий

Слайд 109Назначение метода наблюдения

Наблюдение направлено на восприятие чувственно данных явлений,

Наблюдение должно

Наблюдение завершается анализом и установлением взаимосвязи между наблюдаемыми фактами

Слайд 110Требования к проведению наблюдения в педагогических исследованиях

При организации наблюдений должны

Цель наблюдения определяет преимущественное сосредоточение на той или иной стороне деятельности, на тех или иных связях и отношениях изучаемого явления.

Заранее планируется последовательность наблюдения, порядок и способ фиксирования его результатов.

Слайд 111Виды наблюдений

По признаку «временной» организации различают наблюдение непрерывное и дискретное.

По

По типу связи наблюдателя и наблюдаемого различают наблюдения невключенные и включенные.

Слайд 112Характерные черты научного наблюдения

Целенаправленность наблюдения.

Аналитический характер наблюдения.

Комплексность наблюдения.

Систематичность наблюдения.

Эти характерные черты необходимо воспринимать как требования к методу наблюдения.

Слайд 113Назначение беседы

Беседа как исследовательский метод позволяет глубже познать психологические особенности личности

Слайд 114Условия успешного проведения беседы

Беседа требует обстановки, располагающей к открытому контакту исследователя

В беседе помимо выявления опыта и точек зрения возможны обсуждения, споры, элементы дискуссий.

Целесообразнее начинать беседу с тем, интересных собеседнику, а затем перейти к темам, представляющим исследовательский интерес

Слайд 115Условия успешного проведения беседы

более эффективным является не формулирование прямого вопроса, а

обычно проведение беседы не сопровождается протоколированием. Протокол составляется после беседы. При осмыслении данных беседы учитываются сведения, полученные о событии другими путями.

Слайд 116Достоинства опросных методов исследования

Устный опрос:

живой контакт исследователя и испытуемых (респондентов),

возможность индивидуализации вопросов, их варьирования, дополнительных уточнений,

оперативная диагностика достоверности и полноты ответов.

Письменный опрос:

возможности охватить исследованием большое количество опрашиваемых

Слайд 117Другие опросные методы

Интервью — это разновидность опроса, в котором ставится цель

Анкетирование — разновидность опроса, в котором ставятся и достигаются те же цели на основе анализа письменных ответов респондентов.

Слайд 118Недостатки опросных методов

Слабая сторона интервью (беседы) - возможность внушения респондентам позиции

Слабой стороной анкет являются их стандартный характер, отсутствие живого контакта исследователя с опрашиваемыми, что не всегда обеспечивает достаточно исчерпывающие и откровенные ответы.

Слайд 119Требования к вопросам

Нельзя задавать вопросы подсказывающего характера.

Далеко не всегда полезно

Вопросы должны быть однозначными, четко поставленными, понятными респонденту.

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и частично по содержанию перекрывать друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов.

Слайд 120Виды вопросов в анкетах

Открытый вопрос;

Полузакрытый вопрос;

Закрытый вопрос.

Какие легче в обработке?

Слайд 121Назначение тестирования

— это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений

Слайд 122Тест

— это стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания,

Слайд 123Подходы к интерпретации индивидуального тестового балла:

Нормативно-ориентированный подход;

Критериально-ориентированный подход.

Слайд 124Требования к тестовым заданиям:

Одинаковость инструкции для всех испытуемых,

Адекватность инструкции форме и

Краткость,

Формулирование заданий в форме логического высказывания,

Правильность расположения элементов задания,

Наличие определенного места для ответов,

Одинаковость решающих правил для оценивания.

Слайд 125Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов

необходимо информировать испытуемого о

испытуемого нужно ознакомить с инструкцией по выполнению тестовых заданий. Исследователь должен быть уверен в том, что инструкция понята правильно.

Задание должно самостоятельно выполняться испытуемым в спокойной ситуации. Исследователь сохраняет нейтральное отношения к тестируемым, уходит от подсказок и помощи;

исследователь соблюдет методические указания по обработке полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или соответствующее задание;

полученная в результате тестирования психодиагностическая информация должна быть строго конфиденциальной

испытуемый должен быть ознакомлен с результатами тестирования ему или ответственному лицу необходимо сообщить соответствующую информацию с учетом принципа «Не навреди!».

Исследователь накапливает сведения, получаемые другими исследовательскими методами и методиками, соотносит их друг с другом и определяет согласованность между ними.

Слайд 126Типы тестов

Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития психических функций,

Слайд 127Типы тестов

Тесты достижений выявляют уровень сформированноcти конкретных знаний, умений и навыков

Личностные тесты предназначены для выявления свойств личности испытуемых. Они многочисленны и разнообразны: существуют опросники состояний и эмоционального склада личности (например, тесты тревожности), опросники мотивации деятельности и предпочтений, определения черт характера личности и отношений.

Слайд 128Типы тестов

Проективные тесты - позволяют выявить установки, неосознаваемые потребности и побуждения,

Слайд 129Качество теста характеризуется надежностью и валидностью

Надежность теста определяется тем, насколько

Валидность теста отвечает на вопрос о том, что именно выявляет тест, насколько он пригоден для выявления того, для чего он предназначен.

Слайд 130Методы теоретического уровня

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

Слайд 131Виды анализа

Элементный анализ — это мысленное выделение отдельных частей, связей на

Анализ по единицам предполагает расчленение процесса с сохранением целостности его элементарных структурных элементов, каждый из которых удерживает важнейшие признаки целостного процесса.

Слайд 132Классификация

— это система соподчиненных понятий в какой-либо отрасли знания, составленная на

Слайд 133Требования к проведению процедуры классификации

в любой классификации должно быть одно определенное

Должно соблюдаться требование полноты, выражающееся в том, что сумма объектов из всех рассматриваемых подразделений должна быть равна объему всей классифицируемой совокупности;

между объектами не должно быть пересечений, иначе говоря, необходимо, чтобы объект принадлежал только к одному классификационному подразделению.

Слайд 134Каково основание для данной классификации методов обучения?

словесные — рассказ, беседа, учебная

наглядные наблюдения, демонстрации, экскурсии;

различные практические методы обучения.

Слайд 135Требования к ранговым классификациям

каждому из выделенных классификационных уровней должны соответствовать испытуемые

при переходе с высоких на низкие «этажи» необходимо предусмотреть градацию степени проявления оцениваемых качеств или умений в сторону ее понижения;

важно, чтобы это понижение было по возможности равномерным и ощутимым экспериментально при переходах между соседними уровнями, т.е. экспериментатор должен быстро сориентироваться — к какому уровню отнести те или иные полученные результаты;

на всех классификационных «этажах» должно оцениваться одно определенное качество или умение; в случае, когда оно является составным (сложным), на каждом из них обязателен набор всех первоначально выделенных компонентов, а при переходе к более низким «этажам» должно наглядно проявляться понижение степени выраженности каждого из компонентов.

Слайд 136Методы абстрагирования и конкретизации.

Под абстрагированием понимают мысленное отвлечение какого-либо свойства или

Метод конкретизации заключается в мысленной реконструкции, воссоздании предмета на основе вычлененных ранее абстракций.

Слайд 137Понятие «Модель»

Модель — это такая система (мысленно представляемая или материальная),

Под моделью понимается объект любой природы, который способен замещать исследуемый объект так, что его изучение дает новую информацию об этом объекте.(К.Е.Морозов)

Модель — это система, «исследование которой служит средством для получения информации о другой системе (А.И. Уемов)

Слайд 138Классификации моделей:

материальные и идеальные

Материальными моделями служат предметы, выступающие в качестве

Мысленные (идеальные) модели отличаются тем, что они конструируются в форме мысленных образов.

Слайд 139Особый вид моделирования –

мысленный эксперимент.

мысленный эксперимент принципиально отличается от

Мышление начинает оперировать не реальными, а идеальными, мысленными моделями, воплощенными в форме схематических и знаковых моделей (графиков, схем, формул и т.д.) или образов.

Слайд 140В педагогических исследованиях, как указывает В.И.Загвязинский, модель может быть

описательной

структурной,

функциональной или функционально-динамической;

эвристической, дающей возможность обнаружить новые связи и зависимости;

интегративной (смешанной), включающей в себя компоненты нескольких или всех видов моделей.

Слайд 141Примеры моделей в педагогике

обобщенные представления о типах образовательных учреждений (модель лицея,

Слайд 142Модели в научном поиске выполняют разнообразные функции:

эвристическую (для генерирования и развития

объяснительную;

иллюстративную;

информационную;

проективную;

оценочную;

управленческую;

развивающую и стимулирующую в отношении познания педагогической действительности.

Слайд 143Комплексные методики эмпирического уровня

Г.В.Сорвачева

к.п.н., доцент Центра педагогического образования УрГУ.

Слайд 144Комплексные методики эмпирического уровня

Изучение и обобщение передового педагогического опыта.

Опытно-поисковая работа.

Педагогический эксперимент.

Слайд 145

Научное изучение, анализ и обобщение опыта служат различным исследовательским целям:

выявлению

выявлению узких мест и конфликтов, возникающих в практике,

изучению доступности и эффективности научных рекомендаций,

выявлению элементов нового, рационального, рождающегося в каждодневном творческом поиске передовых коллективов и работников.

Слайд 146Можно изучать:

для выявления ведущих тенденций - опыт массовый),

для выявления

для выявления оригинальных идей, способов решения педагогических проблем, эффективных педагогических технологий – опыт передовой.

Слайд 147Отличие передового опыта от опыта положительного

Положительный опыт — это опыт, позволяющий,

Передовой опыт — это опыт, реализующий прогрессивные тенденции развития воспитания и социальной помощи, опирающийся на научные достижения, создающий нечто новое в содержании, средствах, способах социально-педагогического процесса и в силу этого позволяющий достигать оптимально возможных в конкретных условиях и ситуациях результатов.

Слайд 148Критерии передового опыта

актуальность и перспективность;

новизна в постановке целей;

соответствие основополагающим

устойчивость, стабильность положительных результатов;

возможность творческого применения опыта в сходных условиях;

оптимальное расходование сил, средств и времени;

оптимальность опыта в целостном педагогическом процессе

Слайд 149Применение методики предполагает четыре этапа

Выявление, первичная диагностика и оценка опыта (по

Описание социально-педагогических явлений (или их реконструкция по документам и свидетельствам) в их реальной последовательности, опирающееся на накопленный фактический материал и его систематизацию.

Теоретико-методологический анализ, главным содержанием которого является выделение ведущих задач, идей, замысла, технологии его воплощения.

Обобщение и рекомендации, связанные с выявлением обусловивших успех факторов, закономерных связей между нововведениями и результатами, научных основ опыта, с квалификацией и оценкой результатов и определением условий их распространения.

Слайд 150Функции изучения передового опыта в педагогическом исследовании.

Прежде всего, передовой опыт, служит

Передовой опыт, далее, — это фактор постоянной и действенной связи теории с практикой. Именно через него происходит наиболее эффективное и быстрое продвижение достижений науки в массовую практику.

Немаловажно и то, что передовой опыт, достигнутые в нем результаты служат средством убеждения и переубеждения не только работников сферы образования, но и более широкой общественности, работников государственного аппарата, средством подготовки общественного мнения, создает своего рода «внедренческий фон» для продвижения разрабатываемых новаций в практику.

Передовой опыт — основа реальных исследовательских проектов, способов их проверки, он во многом определяет содержание рекомендаций по совершенствованию практической работы.

Слайд 151Главная мысль!!!

Распространять и внедрять нужно, следуя К. Д. Ушинскому, не сам

Освоение опыта не сводится к его копированию, так как последнее не приносит результатов. Это не удивительно – ведь опыт создавался в других условиях, другим человеком! Используя опыт как некую идею, нужно выстроить свои варианты, в чем-то похожие, но другие.

Слайд 152Особенность опытно-поисковой работы - промежуточное положение между обобщением опыта и экспериментом.

передовой опыт складывается из поисков решений практических, прикладных, а не исследовательских задач.

Метод опытно-поисковой работы характеризует изначальная исследовательская установка, наличие поисковой задачи и плана ее реализации.

Однако в ОПР не ставится цели специально выделить отдельные исследуемые факторы из других элементов и связей объекта, строго не фиксируются по выделенным параметрам исходный и достигнутый уровни.

Слайд 153Опытно-поисковая работа - это

метод внесения в педагогический процесс преднамеренных изменений, рассчитанных

Слайд 154Условия, при которых опытно-поисковая работа становится самостоятельным методом исследования:

а) ОПР поставлена

б) ОПР преобразует действительность, создает новые педагогические явления;

в) ОПР сопровождается глубоким анализом промежуточных и конечных результатов, из нее извлекаются выводы, делаются обобщения.

Слайд 155Понятие эксперимент

Эксперимент - система приемов и методов изучения явлений. Эксперимент

Эксперимент - вид исследовательской деятельности, как часть исследования, которая заключается в том, что исследователь осуществляет манипуляцию переменными и наблюдает эффект, производимый этими воздействиями на другие переменные.

Эксперимент - фактически есть особый тип специально разработанных условий наблюдения.

Эксперимент — метод исследования, предполагающий выделение существенных факторов, влияющих на результаты педагогической деятельности, и позволяющий варьировать эти факторы с целью достижения оптимальных результатов.

Экспериментом называется изменение или воспроизведение явления с целью его изучения в наиболее благоприятных, четко фиксируемых и контролируемых условиях.

Слайд 156Характерные признаки экспериментальной деятельности

Это внедренческая деятельность, обеспечивающая развитие, изменение объекта и

Это деятельность, связанная с новационными или инновационными идеями (они как раз и касаются «специально используемых средств»).

Это сознательно и целенаправленно проектируемая и управляемая деятельность.

Это диагностируемая деятельность.

Слайд 157Сущность эксперимента

— это исследовательский метод, который заключается в том, чтобы создать

Характерными чертами эксперимента являются запланированное вмешательство исследователя в ход изучаемого процесса, возможность многократного воспроизведения исследуемых явлений в варьируемых условиях относительно точного измерения их параметров.

Слайд 158Типология педагогического эксперимента

по условиям и способам проведения - эксперимент лабораторный

по общей целевой установке - эксперимент констатирующий и формирующий