- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике височно-нижнечелюстного сустава презентация

Содержание

- 1. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике височно-нижнечелюстного сустава

- 2. ЛЕКЦИЯ\ Возможности МРТ в диагностике ВНЧС

- 3. Дифференциальная диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) сложна,

- 4. суставная впадина височной кости

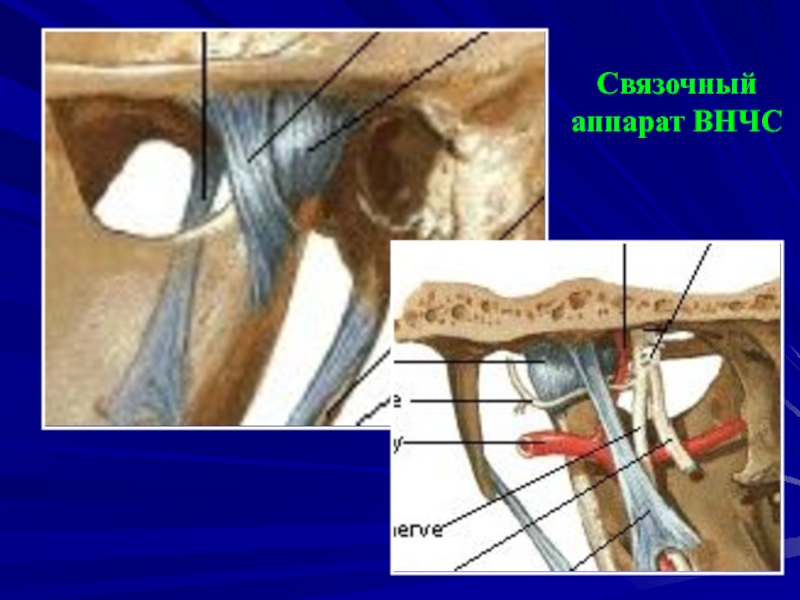

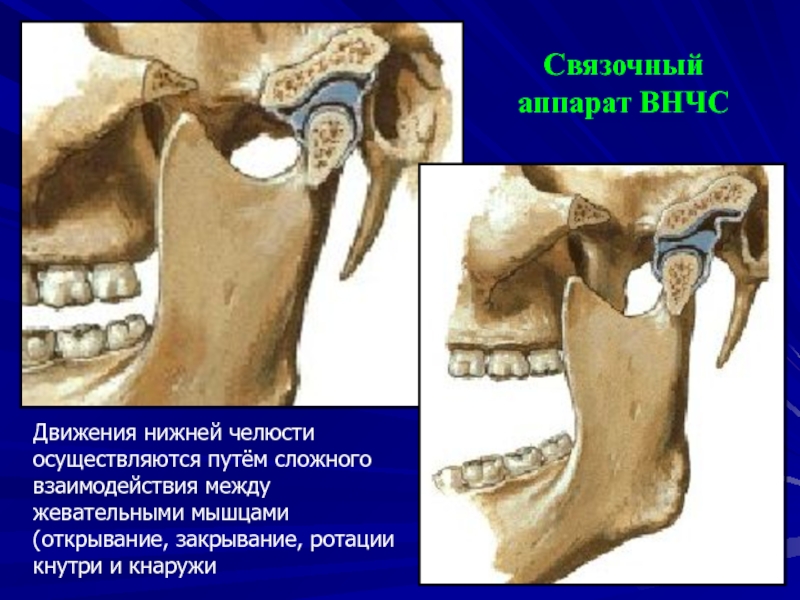

- 5. Связочный аппарат ВНЧС

- 6. Движения нижней челюсти осуществляются путём сложного взаимодействия

- 7. Клинические проявления патологических изменений в височно-нижнечелюстном суставе

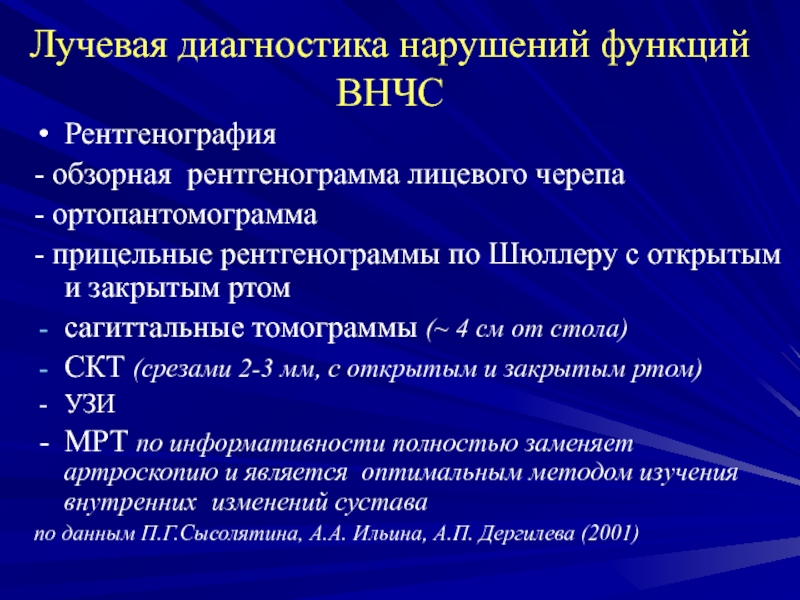

- 8. Лучевая диагностика нарушений функций ВНЧС Рентгенография -

- 9. Передняя обзорная рентгенограмма лицевого черепа с открытым ртом

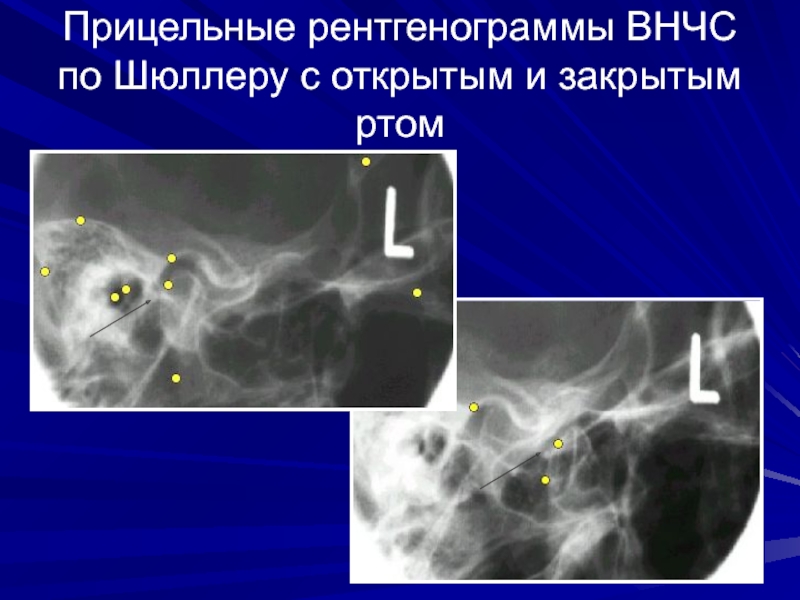

- 10. Прицельные рентгенограммы ВНЧС по Шюллеру с открытым и закрытым ртом

- 11. ортопантомограмма

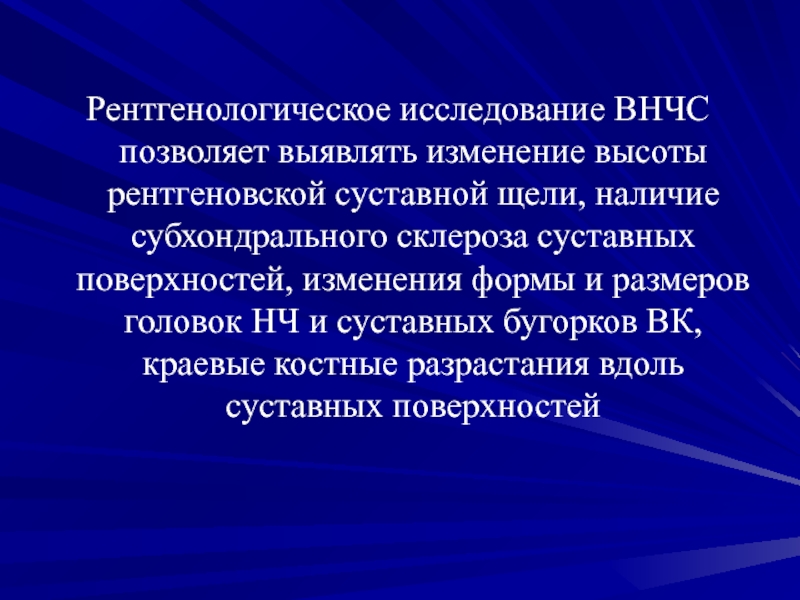

- 12. Рентгенологическое исследование ВНЧС позволяет выявлять изменение высоты

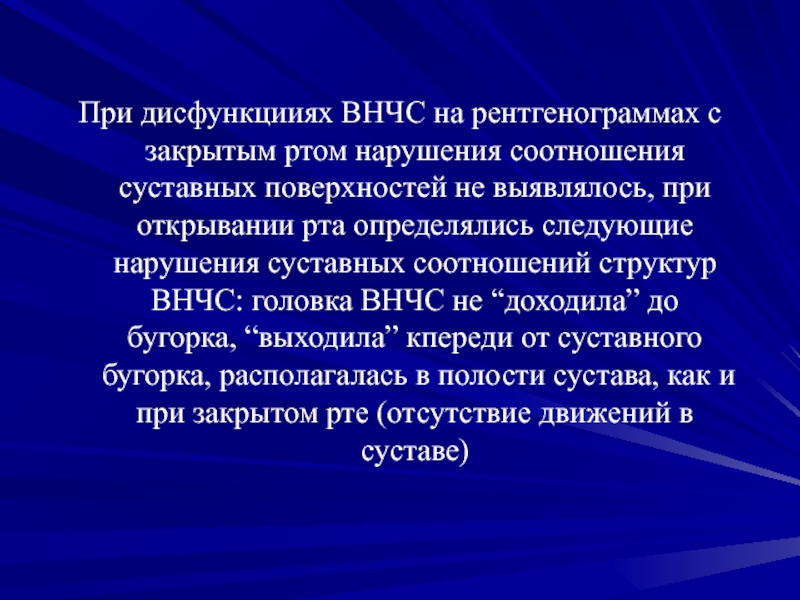

- 13. При дисфункцииях ВНЧС на рентгенограммах с закрытым

- 14. Недостатки рентгенологического исследования Лучевая нагрузка Низкая

- 15. с нарушением функции и болевыми ощущениями при

- 16. Вид специальной поверхностной катушки для исследования ВНЧС

- 17. Стандартные импульсные последовательности T1 SE в косо-сагиттальной

- 18. Сначала проводили стандартные протоколы pd+T2 в аксиальной

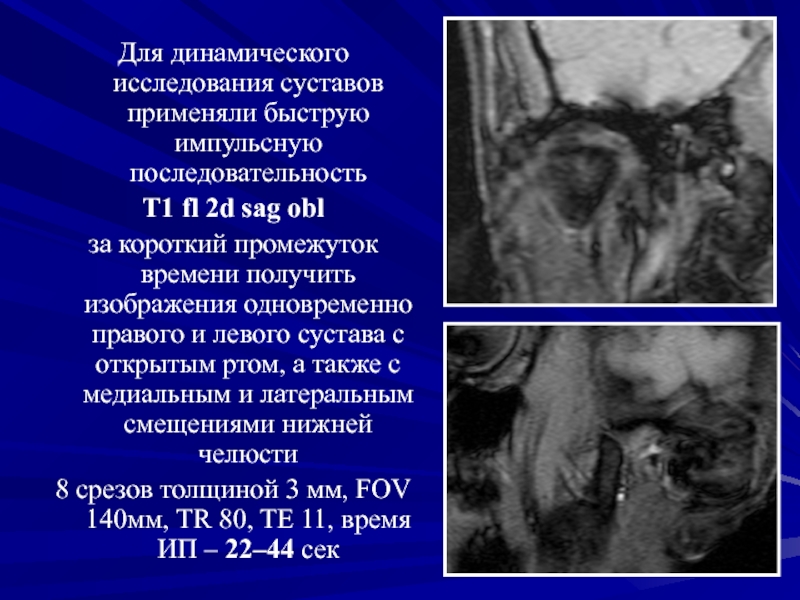

- 19. Для динамического исследования суставов применяли быструю импульсную

- 20. Т1 ВИ FS быстрая импульсная последовательность

- 21. На МРТ-изображениях хорошо визуализировались “внутренние мягкотканные” компоненты

- 22. Pd ВИ fs “внутренние мягкотканные” компоненты ВНЧ

- 23. Схема расположения элементов сустава при дистальном смещении

- 24. Схема расположения элементов сустава при одностороннем дистальном

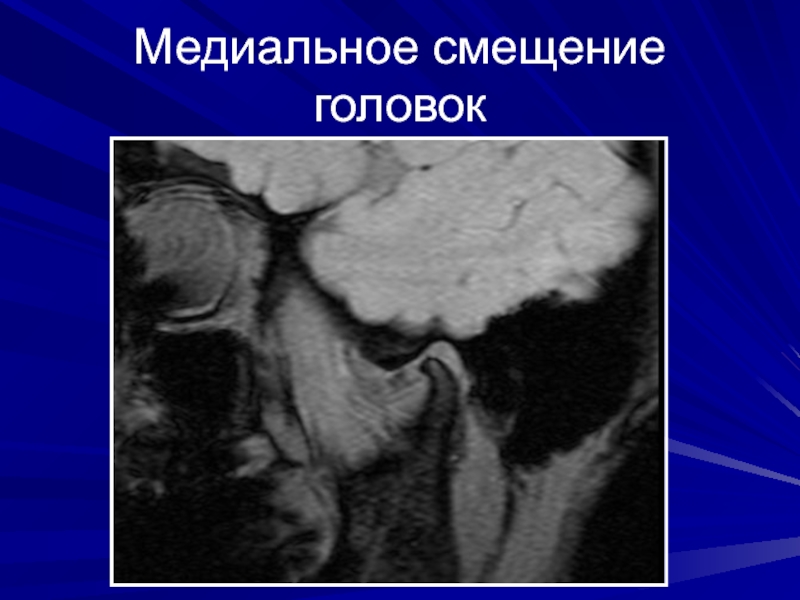

- 25. Медиальное смещение головок

- 26. Смещение головки НЧ вниз

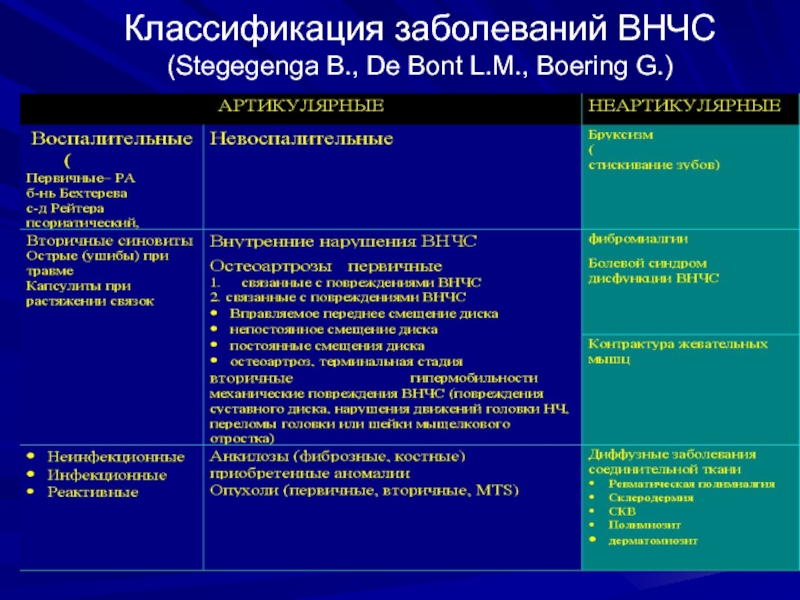

- 27. Классификация заболеваний ВНЧС (Stegegenga B., De Bont L.M., Boering G.)

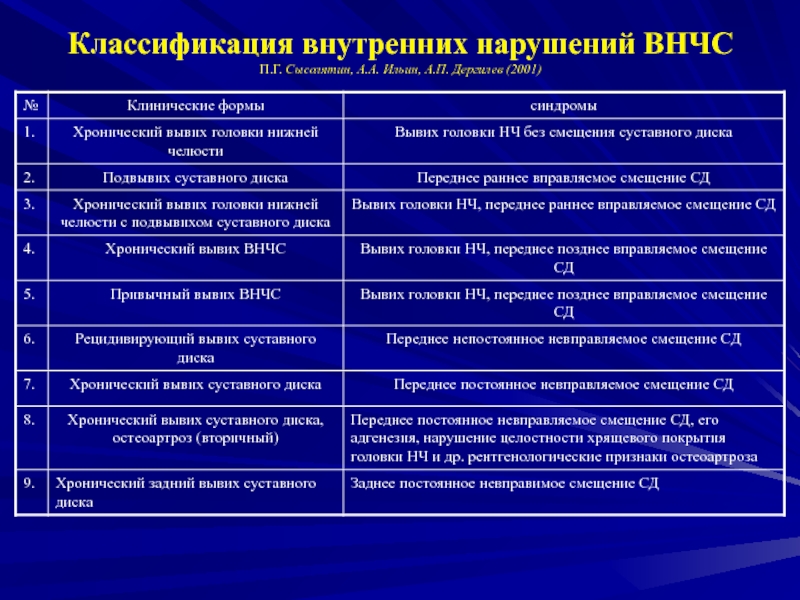

- 28. Классификация внутренних нарушений ВНЧС П.Г. Сысолятин, А.А. Ильин, А.П. Дергилев (2001)

- 29. Схема вариантов расположения диска при различных патологических

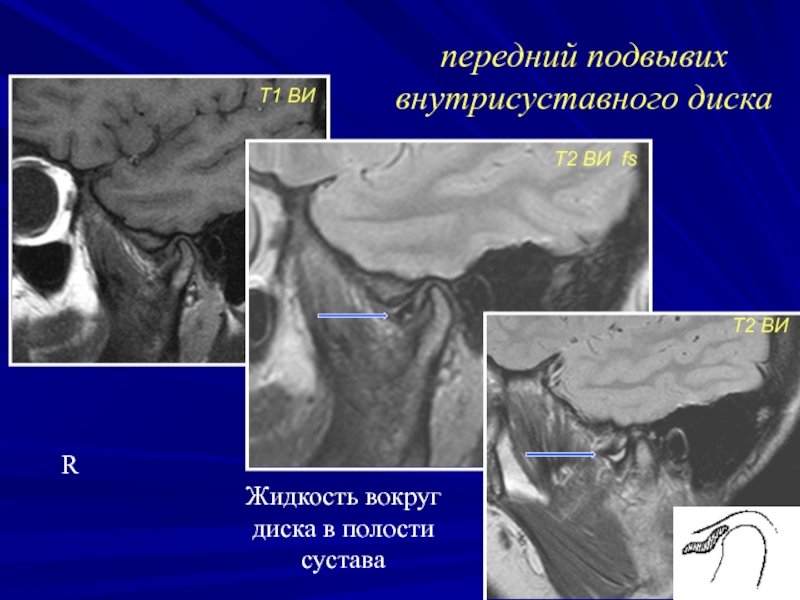

- 30. передний подвывих внутрисуставного диска R Т1 ВИ

- 31. R открытый рот Передний вывих диска

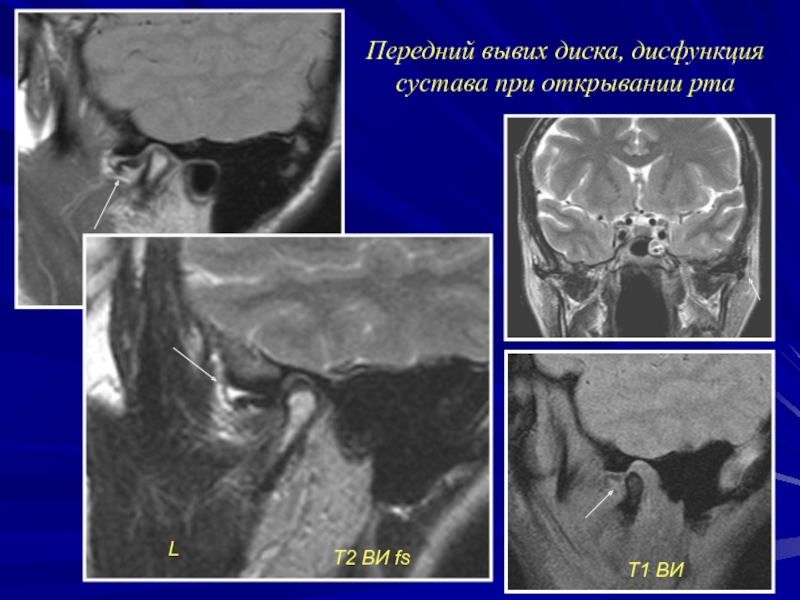

- 32. Передний вывих диска, дисфункция сустава при открывании рта L Т2 ВИ fs Т1 ВИ

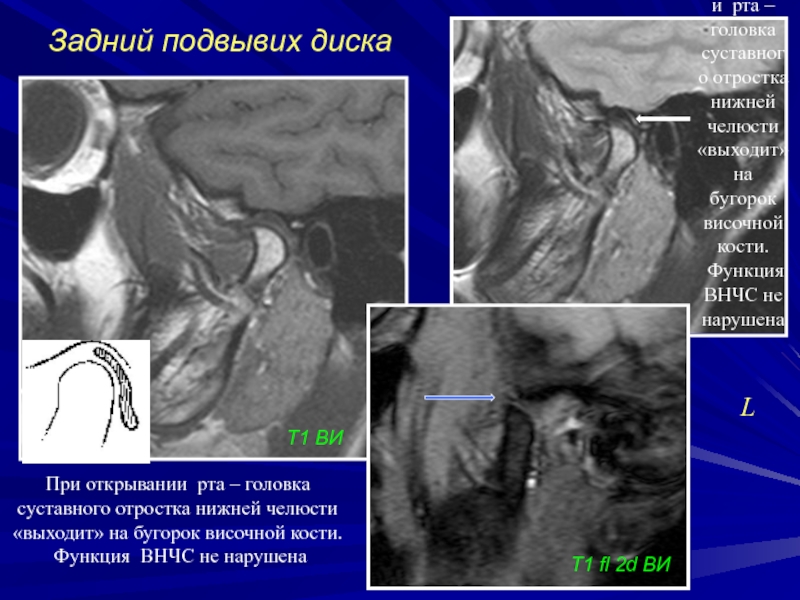

- 33. Задний подвывих диска L При

- 34. Подвывих головки суставного отростка нижней челюсти и

- 35. Левосторонний подвывих головки суставного отростка нижней челюсти

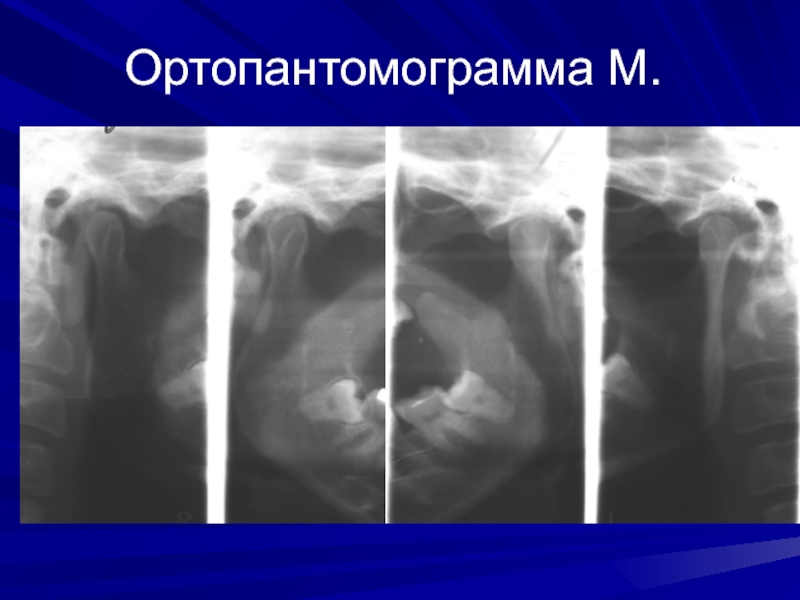

- 36. Ортопантомограмма М.

- 37. Жидкость в полости ВНЧС (артрит) T2ВИ рот

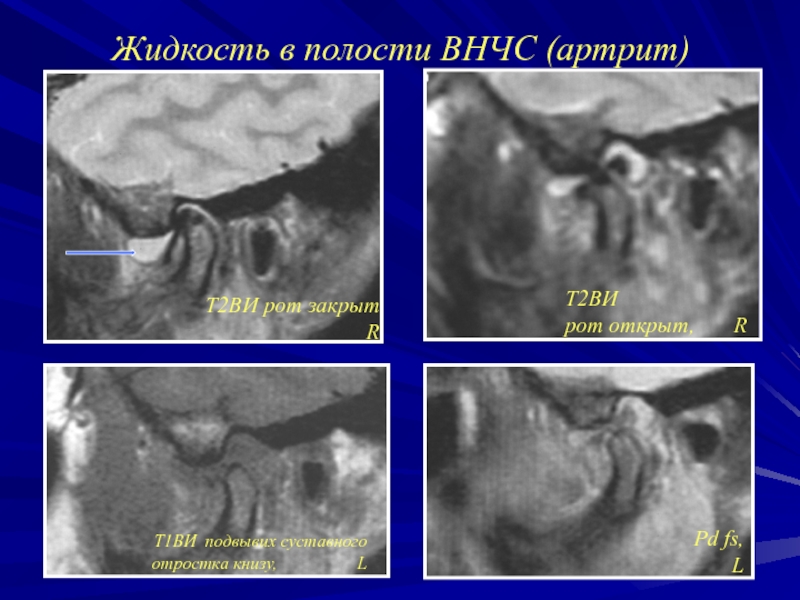

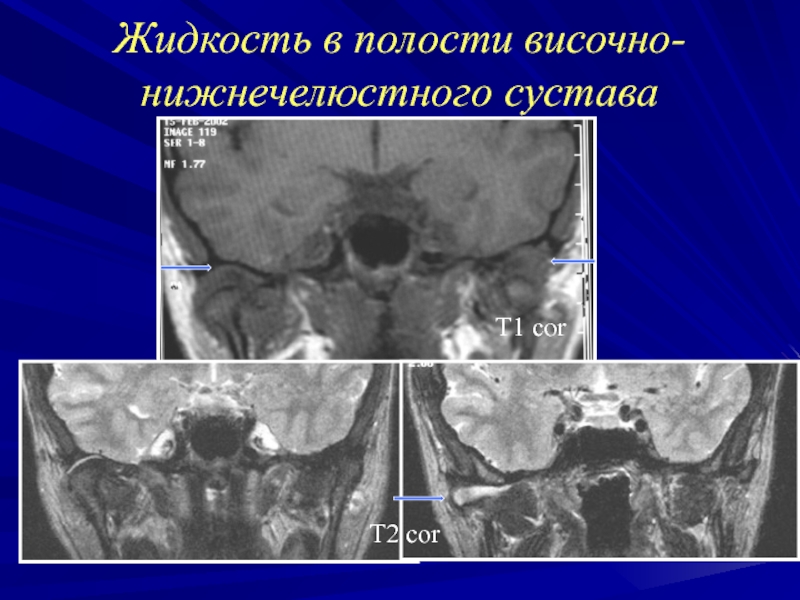

- 38. Жидкость в полости височно-нижнечелюстного сустава Т1 cor Т2 cor

- 39. Вывих головки книзу и кзади при переломе суставного отростка нижней челюсти, гемартроз

- 40. Жидкость в полости ВНЧС значительное расширение суставной

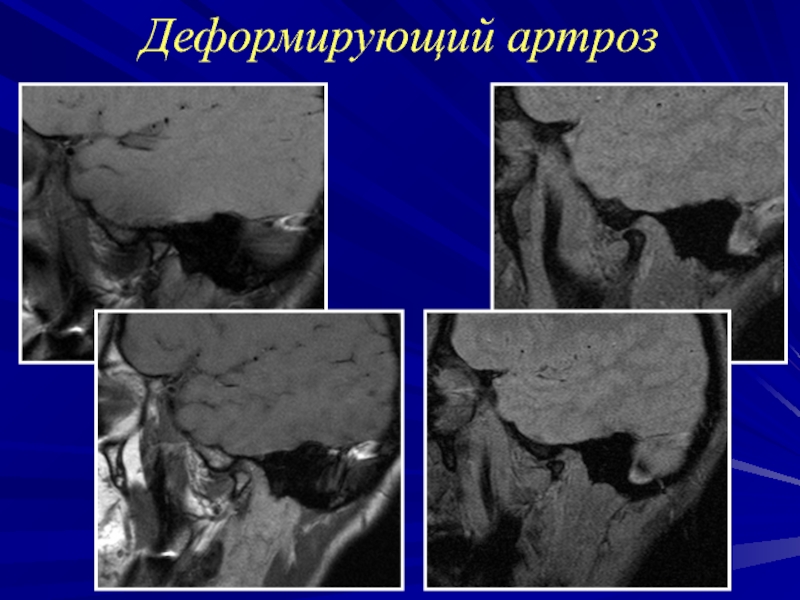

- 41. Деформирующий артроз

- 42. Деформирующий артроз краевые костные разрастания по передней

- 43. Выводы: использование МРТ в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного

- 44. Методика и возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике заболеваний слюнных желёз Часть II

- 45. Основные симптомы: нарушение функции

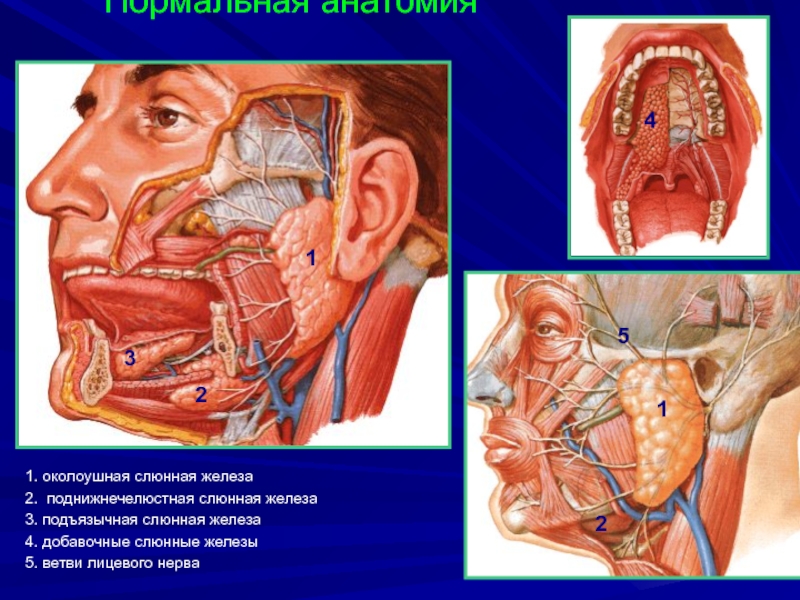

- 46. Нормальная анатомия 1. околоушная слюнная

- 47. Методы визуализации слюнных желёз УЗИ Рентгенография СКТ МРТ Радиоизотопное исследование

- 48. Преимущества УЗИ Отличная визуализация мягких тканей Быстрота,

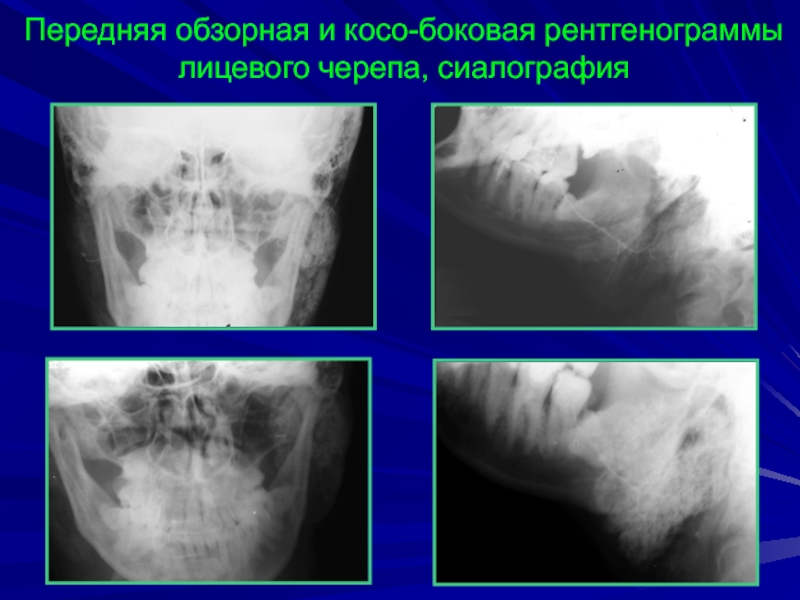

- 49. Передняя обзорная и косо-боковая рентгенограммы лицевого черепа, сиалография

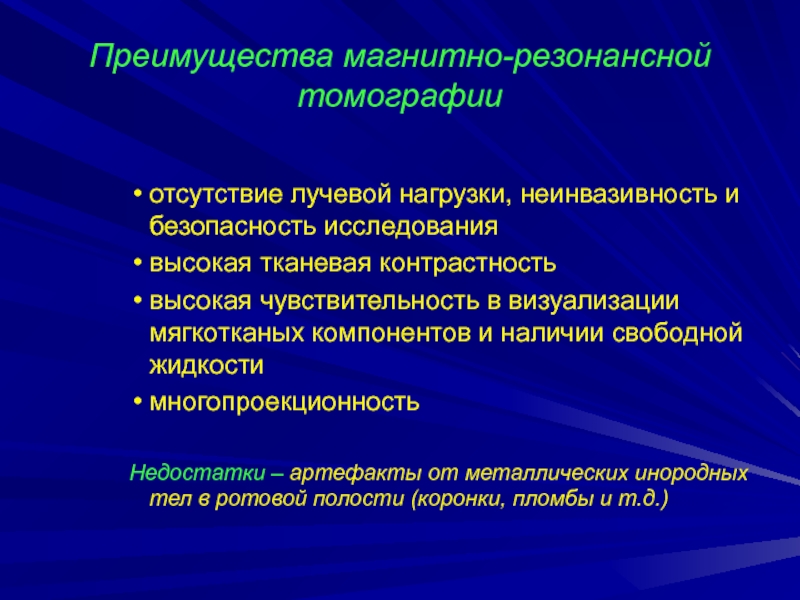

- 50. Преимущества магнитно-резонансной томографии отсутствие лучевой нагрузки,

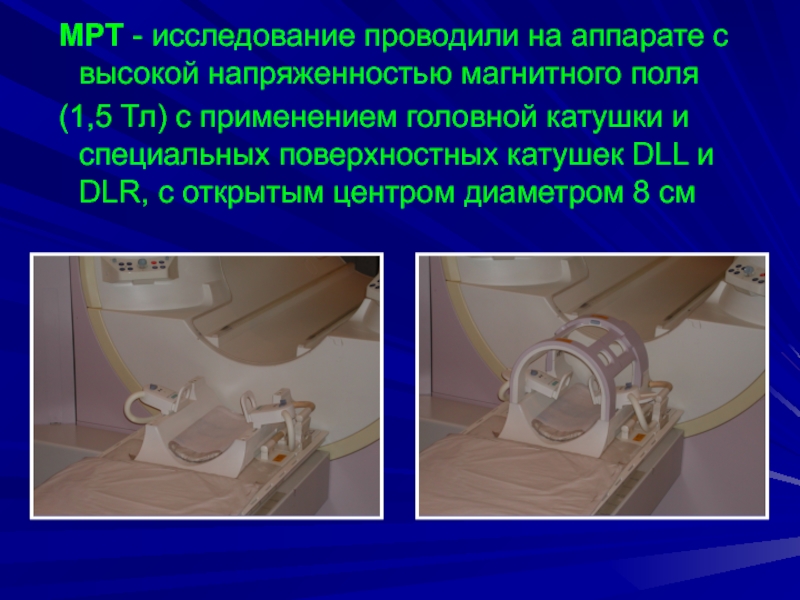

- 51. МРТ - исследование проводили на аппарате с

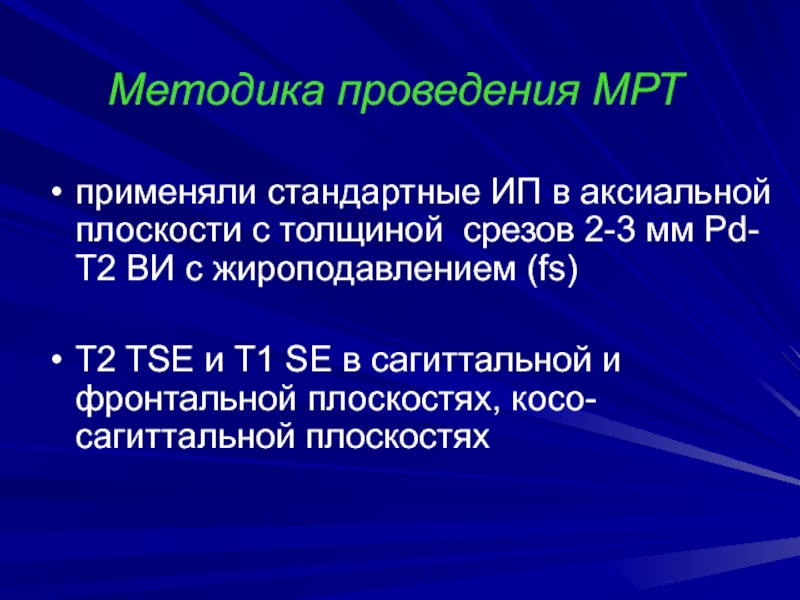

- 52. Методика проведения МРТ применяли стандартные ИП в

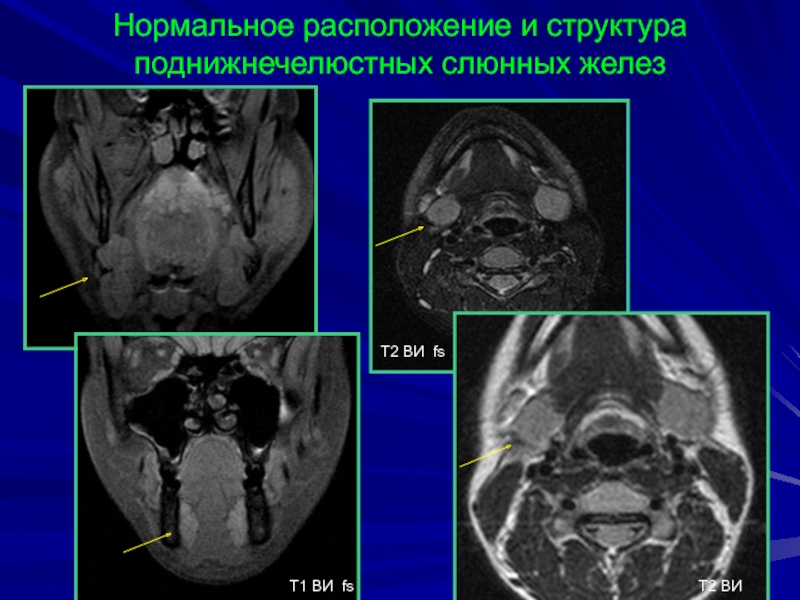

- 53. Нормальное расположение и структура поднижнечелюстных слюнных желез T1 BИ fs T2 BИ fs T2 BИ

- 54. Нормальное расположение и структура слюнных желёз T2 BИ T2 BИ fs

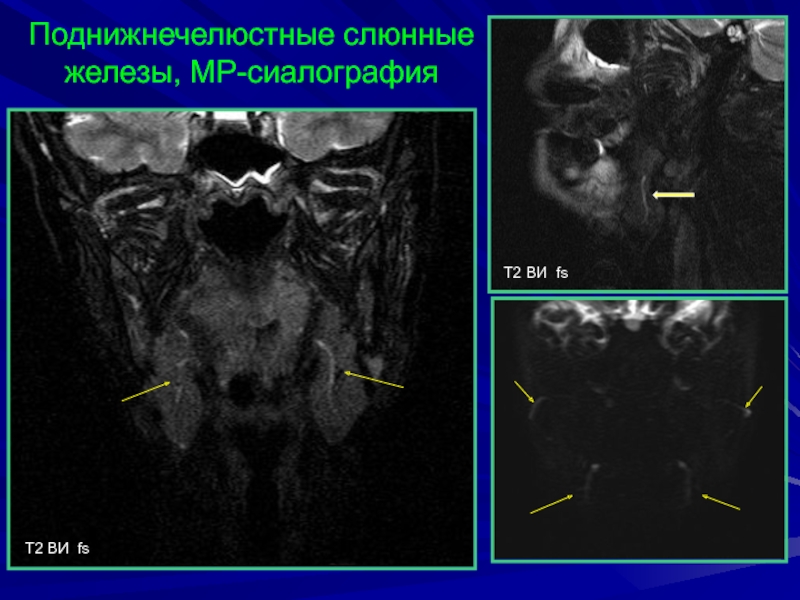

- 55. Поднижнечелюстные слюнные железы, визуализация Вартонова протока в норме T2 BИ fs T1 BИ fs

- 56. T2 BИ fs Поднижнечелюстные слюнные железы, МР-сиалография T2 BИ fs

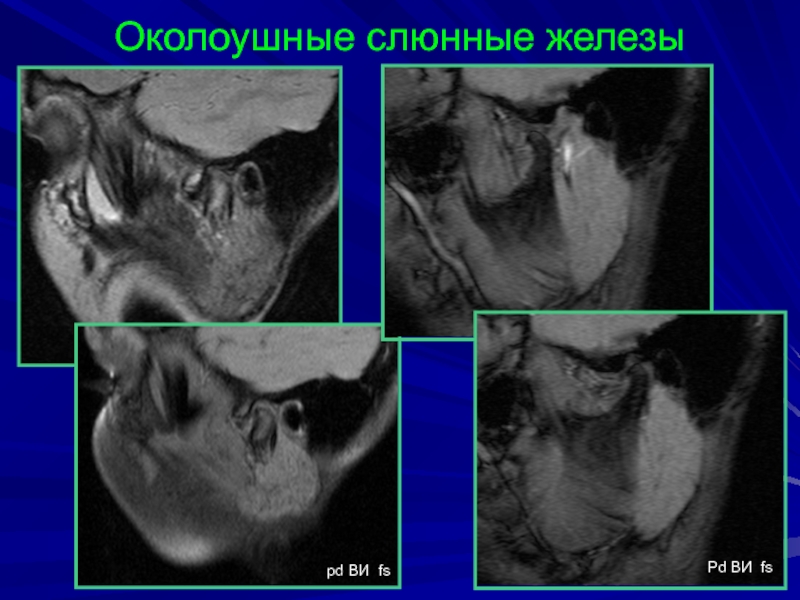

- 57. Околоушные слюнные железы T2 BИ fs T1 BИ fs T2 BИ fs

- 58. Околоушные слюнные железы pd BИ fs Pd BИ fs

- 59. Односторонний сиалоаденит T2 BИ T2 BИ fs Pd BИ fs Pd BИ fs

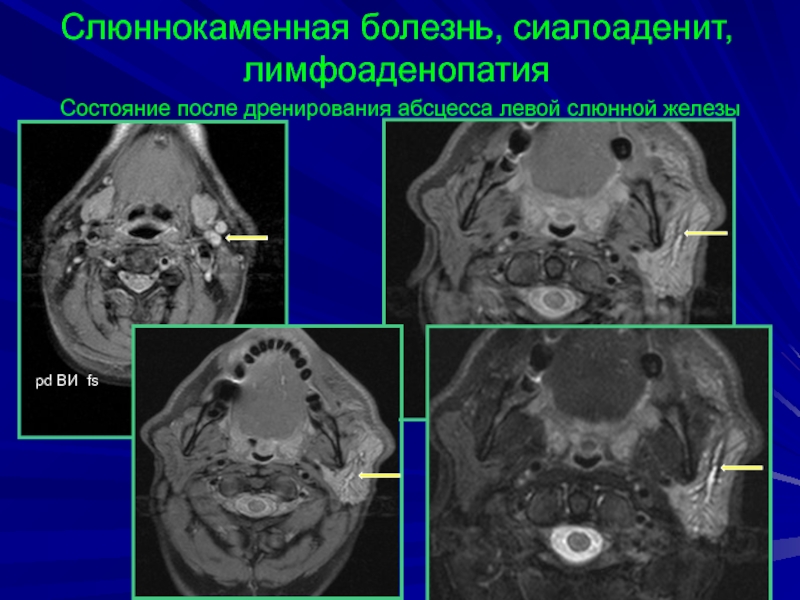

- 60. pd BИ fs

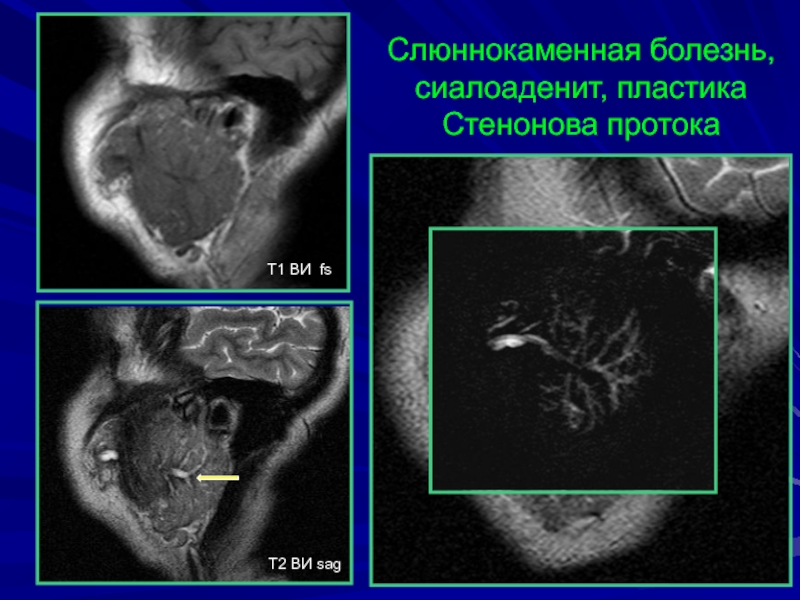

- 61. Слюннокаменная болезнь, сиалоаденит, пластика Стенонова протока T1 BИ fs T2 BИ sag

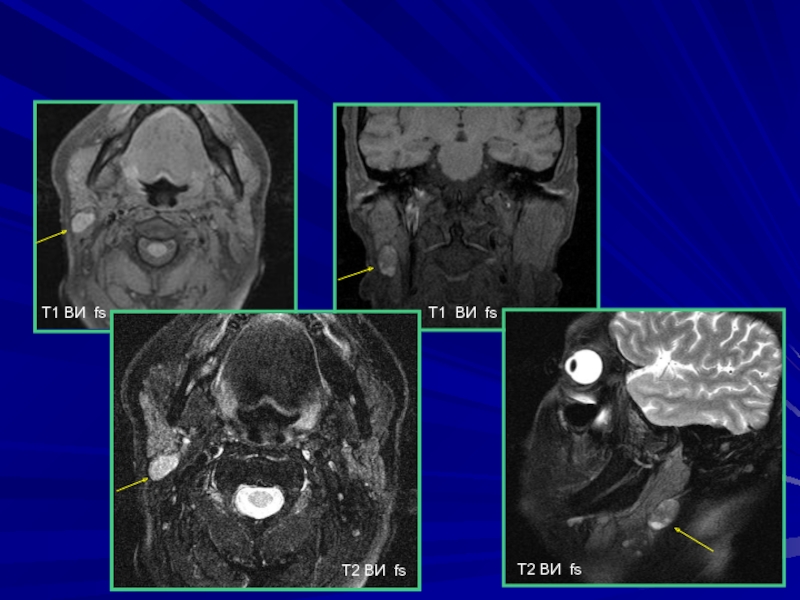

- 62. T1 BИ fs T2 BИ fs T2 BИ fs T1 BИ fs

- 63. Сиалоаденит, посттравматические фиброзно-рубцовые изменения T1 BИ T1 BИ T2 BИ

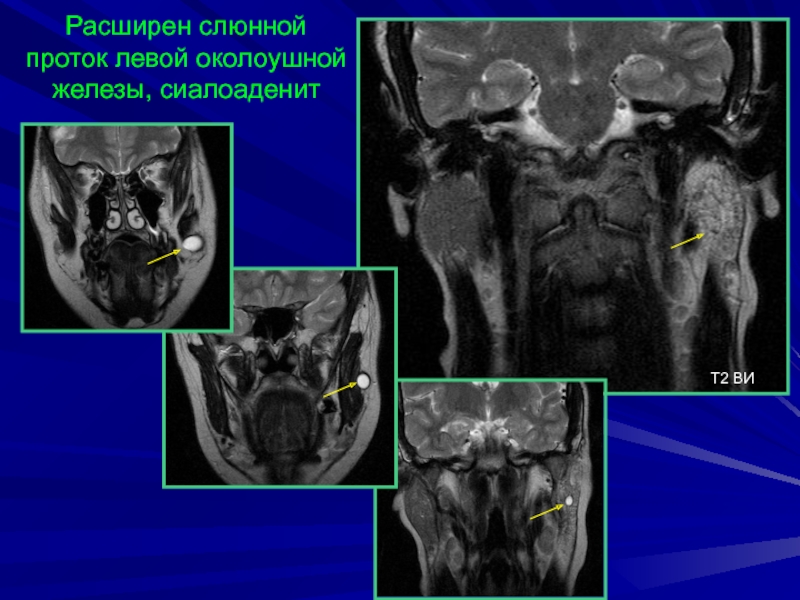

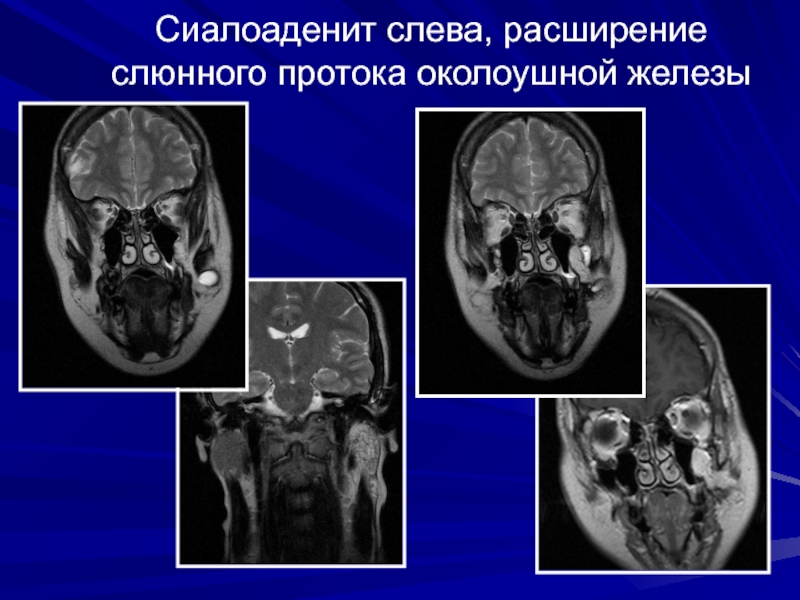

- 64. Расширен слюнной проток левой околоушной железы, сиалоаденит T2 BИ

- 65. Неравномерное расширение Стенонова протока левой околоушной железы T2 BИ fs

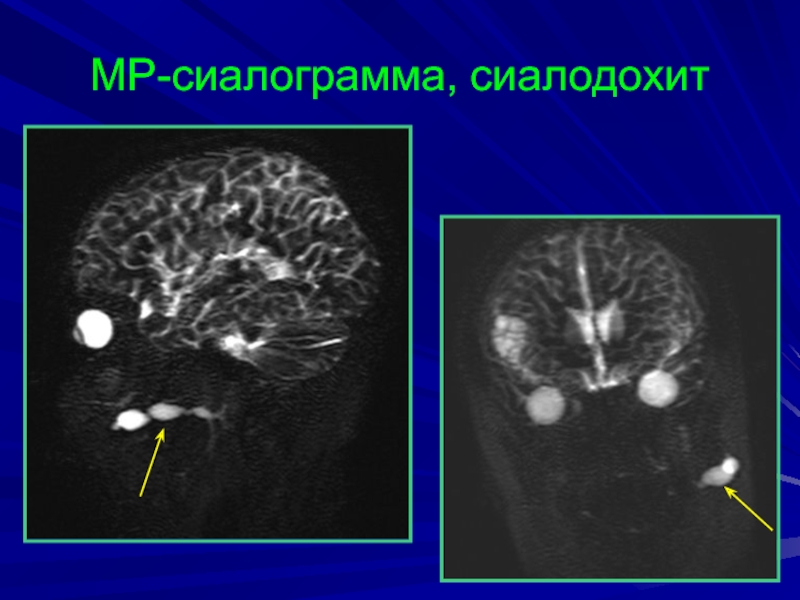

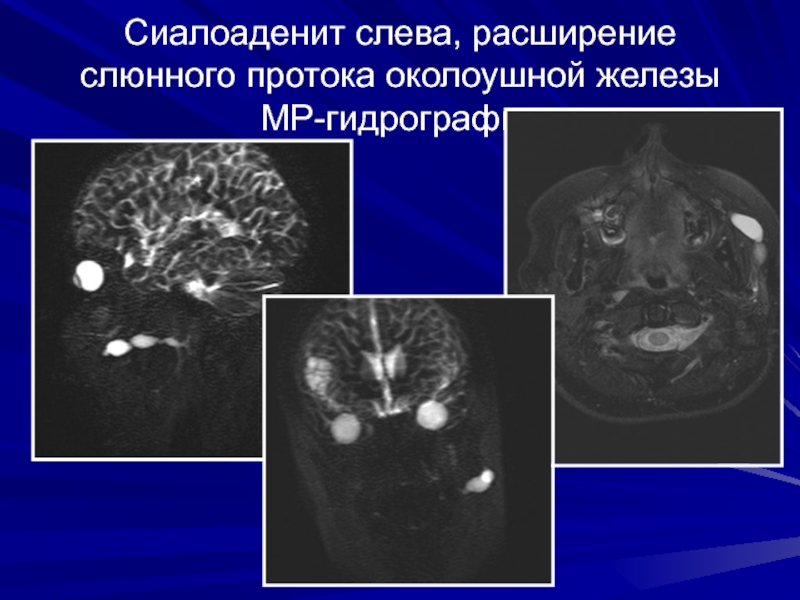

- 66. МР-сиалограмма, сиалодохит

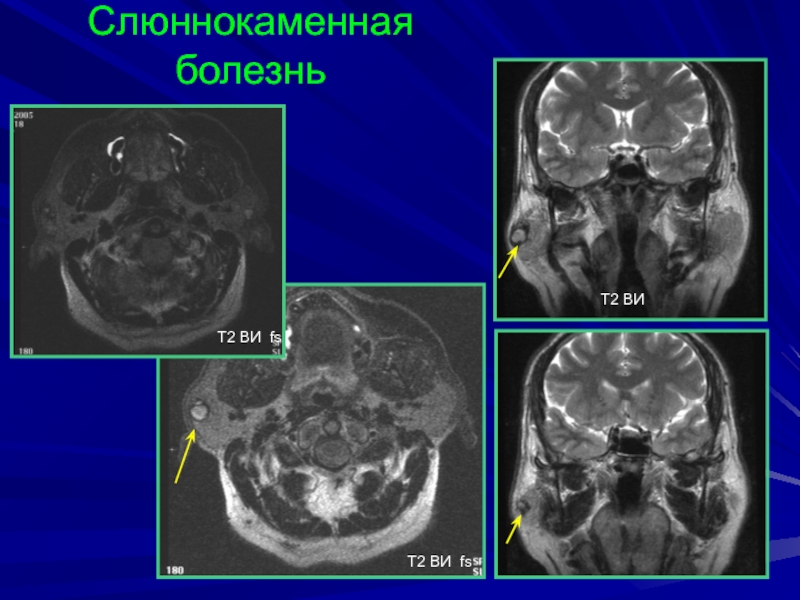

- 67. Слюннокаменная болезнь T2 BИ fs T2 BИ fs T2 BИ

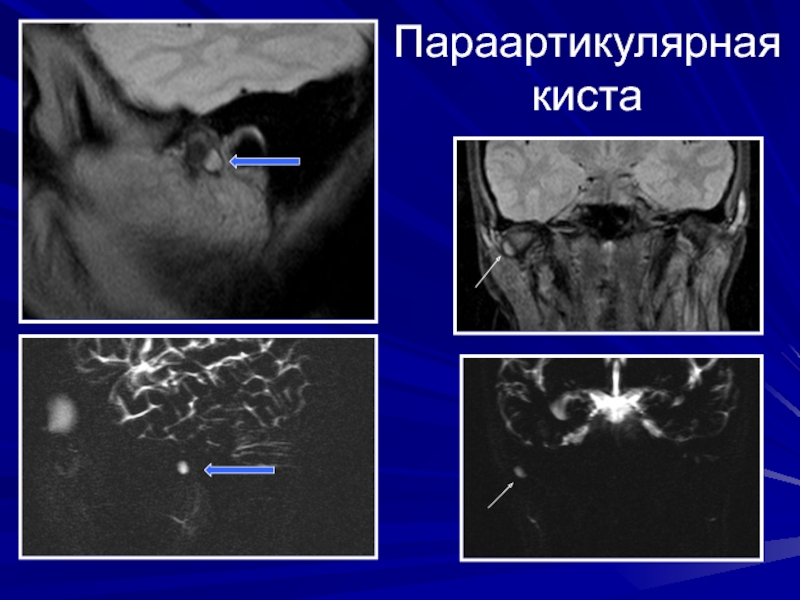

- 68. Параартикулярная киста T2 BИ fs

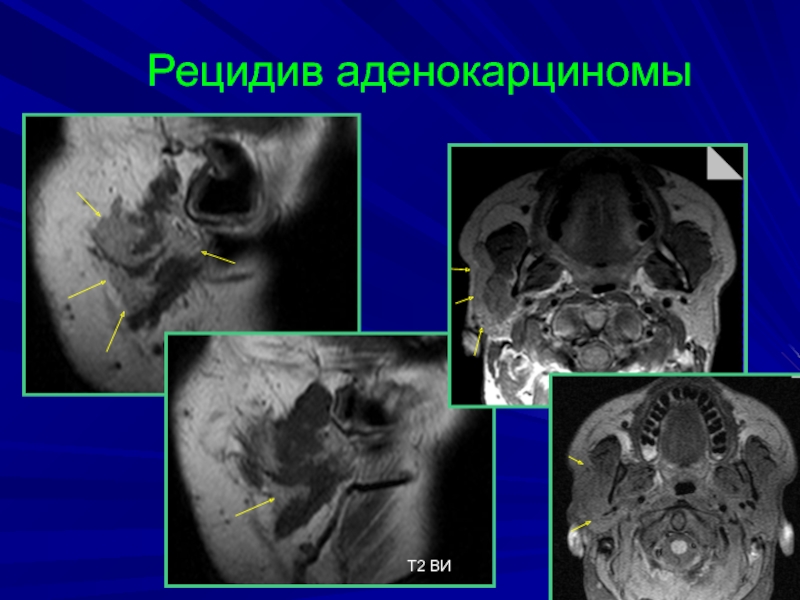

- 69. Рецидив аденокарциномы T2 BИ

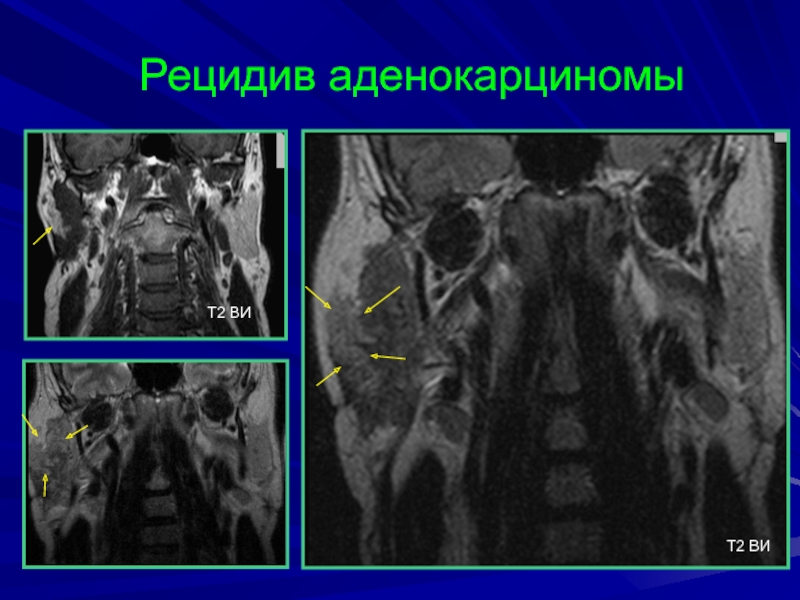

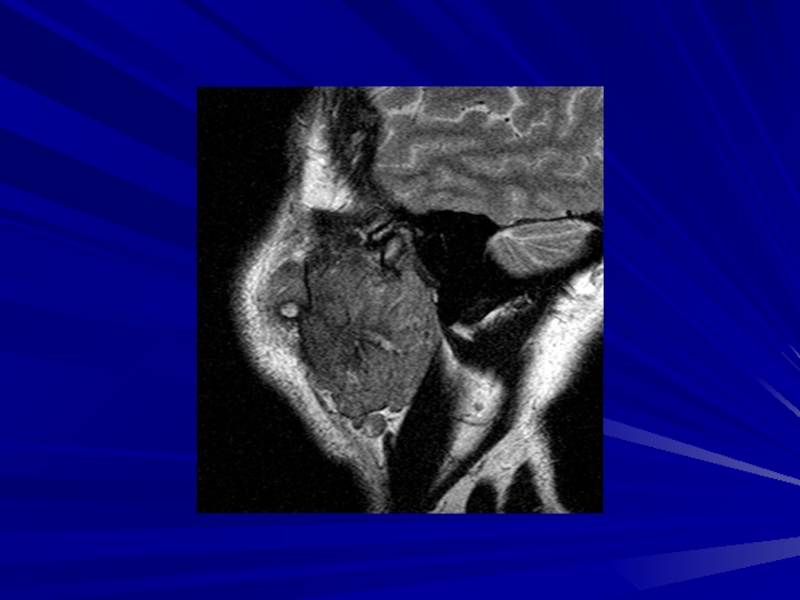

- 70. Рецидив аденокарциномы T2 BИ T2 BИ

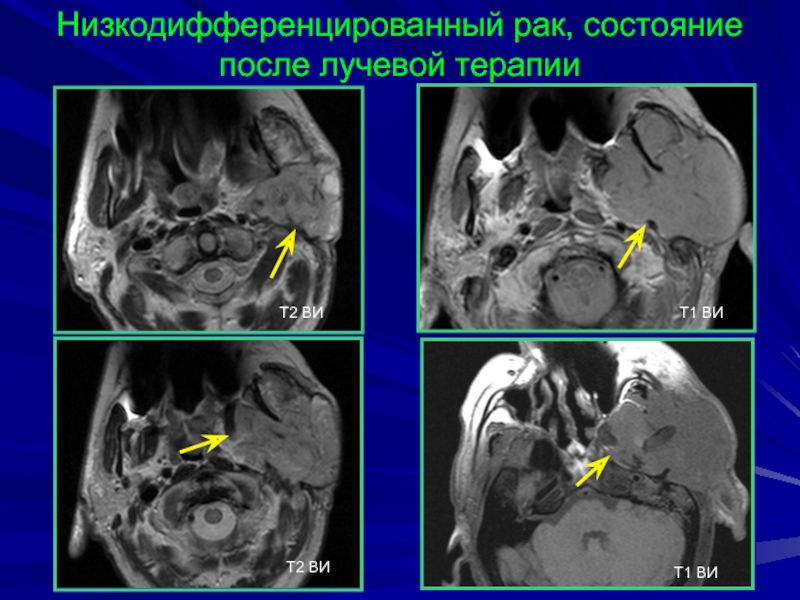

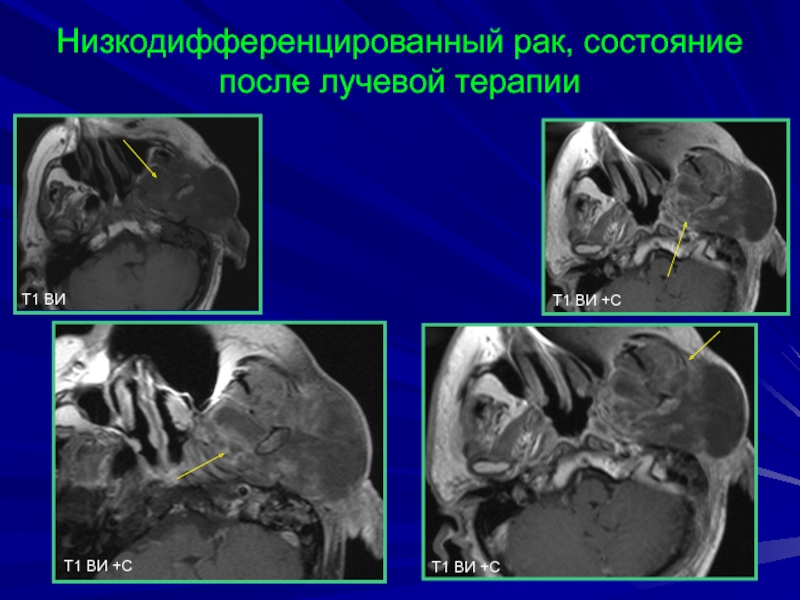

- 71. Низкодифференцированный рак, состояние после лучевой терапии T2 BИ T2 BИ T1 BИ T1 BИ

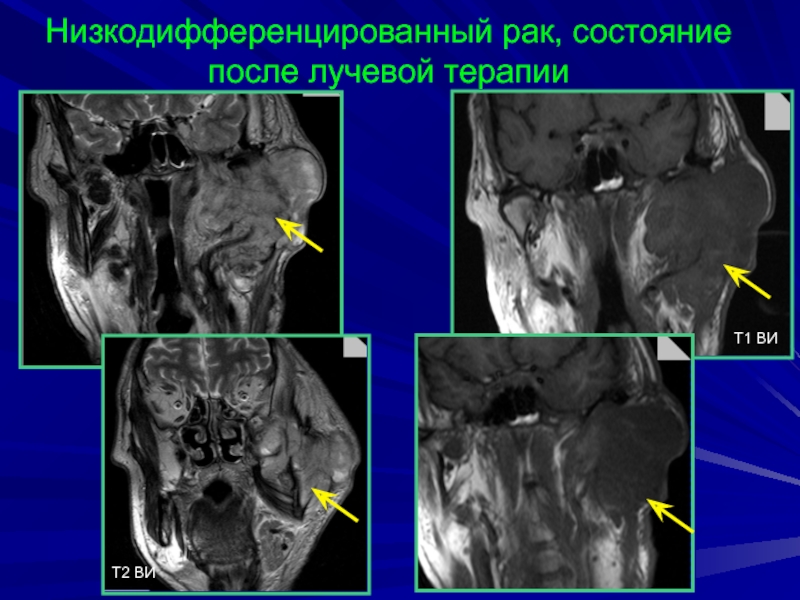

- 72. Низкодифференцированный рак, состояние после лучевой терапии T2 BИ T1 BИ

- 73. Низкодифференцированный рак, состояние после лучевой терапии T1

- 74. Постконтрастные изображения T1 BИ +С

- 75. заключение магнитно-резонансная томография позволяет получать оптимальные изображения

- 76. Спасибо за внимание

- 79. Параартикулярная киста

- 80. Сиалоаденит слева, расширение слюнного протока околоушной железы

- 81. Сиалоаденит слева, расширение слюнного протока околоушной железы МР-гидрография

- 82. Результаты обследования ВНЧС

Слайд 1Возможности магнитно-резонансной томографии в

диагностике височно-нижнечелюстного сустава

Серебрякова С.В.

Военно-медицинская академия

Кафедра рентгенологии и радиологии

Слайд 2ЛЕКЦИЯ\

Возможности МРТ в

диагностике ВНЧС

Серебрякова

Светлана Владимировна

врач отделения МРТ

Военно-медицинская академия

Кафедра рентгенологии и

Слайд 3Дифференциальная диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) сложна, различные нозологические формы имеют

Слайд 4 суставная впадина височной кости

суставной бугорок

суставной (мыщелковый) отросток

суставной диск (мениск) - полуцилиндр, расположенный в полости сустава и прикрепляется к барабанной полости и верхнему брюшку крыловидной мышцы

Нормальная анатомия ВНЧС

Височно-нижнечелюстной сустав является сложным синовиальным суставом, делится фиброзным диском на верхний и нижний отделы, которые не соединяются между собой, если нет перфорации диска

Слайд 6Движения нижней челюсти осуществляются путём сложного взаимодействия между жевательными мышцами (открывание,

Связочный аппарат ВНЧС

Слайд 7Клинические проявления патологических изменений в височно-нижнечелюстном суставе зависят от нозологической формы

Основные симптомы:

болевые ощущения при движении нижней челюсти (артралгия)

изменение амплитуды движений (затруднённое открывание или закрывании рта, чрезмерное открывание рта)

наличие суставных шумов (хруст, крепитация, щелкание и т.п.)

Слайд 8Лучевая диагностика нарушений функций ВНЧС

Рентгенография

- обзорная рентгенограмма лицевого черепа

- ортопантомограмма

- прицельные

сагиттальные томограммы (~ 4 см от стола)

СКТ (срезами 2-3 мм, с открытым и закрытым ртом)

УЗИ

МРТ по информативности полностью заменяет артроскопию и является оптимальным методом изучения внутренних изменений сустава

по данным П.Г.Сысолятина, А.А. Ильина, А.П. Дергилева (2001)

Слайд 12Рентгенологическое исследование ВНЧС позволяет выявлять изменение высоты рентгеновской суставной щели, наличие

Слайд 13При дисфункцииях ВНЧС на рентгенограммах с закрытым ртом нарушения соотношения суставных

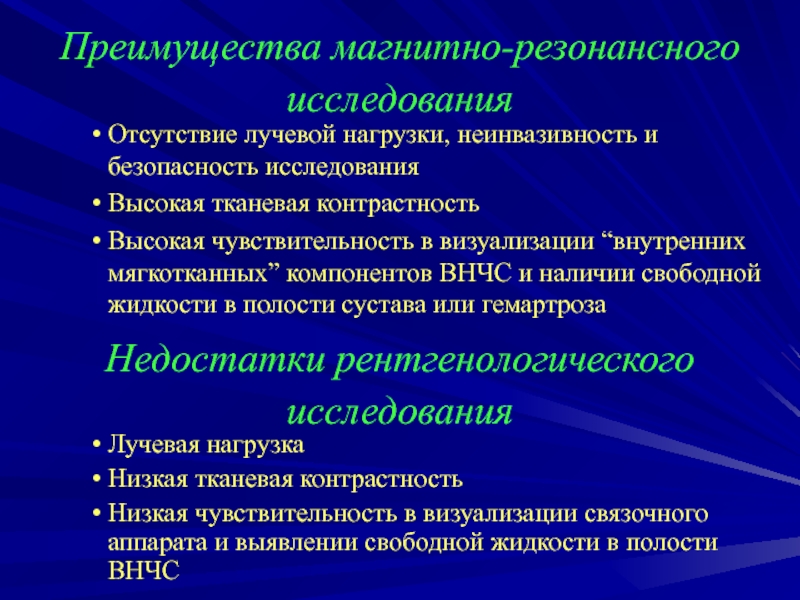

Слайд 14Недостатки рентгенологического исследования

Лучевая нагрузка

Низкая тканевая контрастность

Низкая чувствительность в визуализации связочного

Преимущества магнитно-резонансного исследования

Отсутствие лучевой нагрузки, неинвазивность и безопасность исследования

Высокая тканевая контрастность

Высокая чувствительность в визуализации “внутренних мягкотканных” компонентов ВНЧС и наличии свободной жидкости в полости сустава или гемартроза

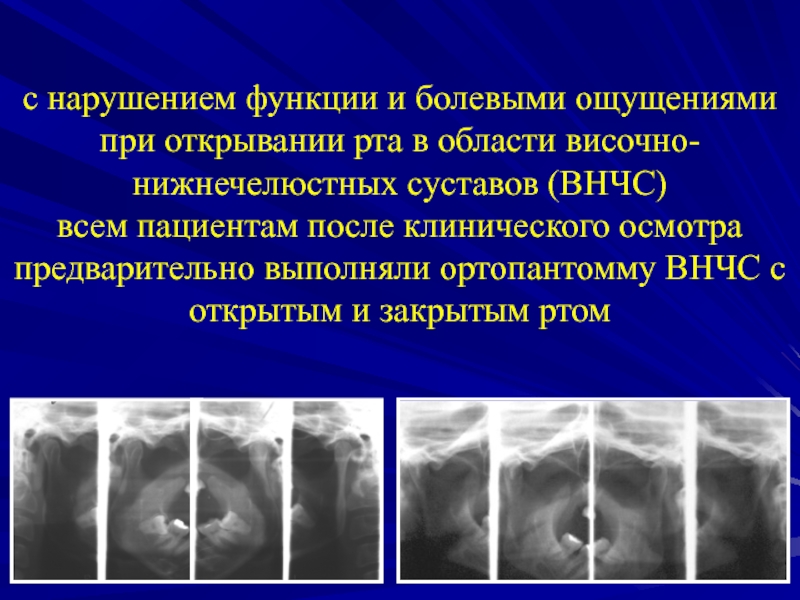

Слайд 15с нарушением функции и болевыми ощущениями при открывании рта в области

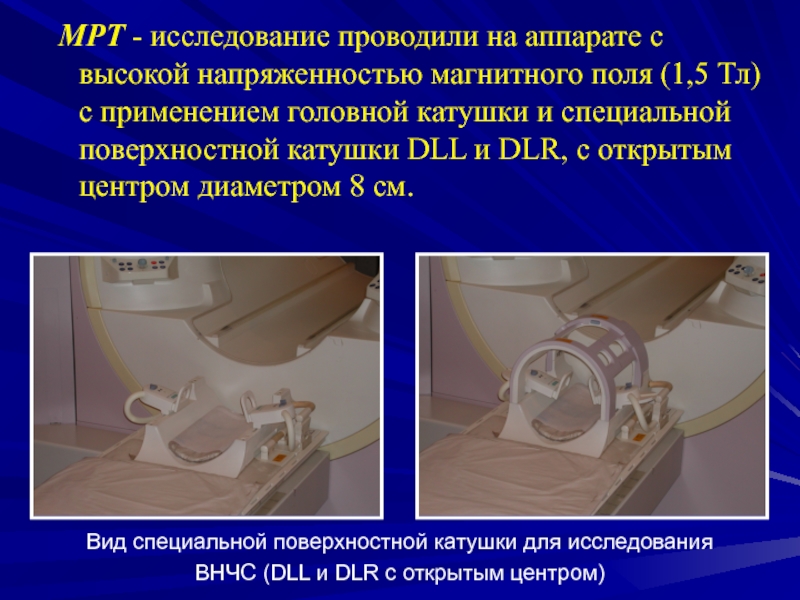

Слайд 16Вид специальной поверхностной катушки для исследования ВНЧС (DLL и DLR с

МРТ - исследование проводили на аппарате с высокой напряженностью магнитного поля (1,5 Тл) с применением головной катушки и специальной поверхностной катушки DLL и DLR, с открытым центром диаметром 8 см.

Слайд 17Стандартные импульсные последовательности

T1 SE в косо-сагиттальной проекции, под углом 25° к

T2 TSE в косо-сагиттальной проекции время ИП – 5 мин 35 сек

T2 TSE с подавлением сигнала от жировой ткани

T1 SE в косо-корональной проекции, под углом 25° к фронтальной плоскости

T2 TSE в косо-корональной проекции

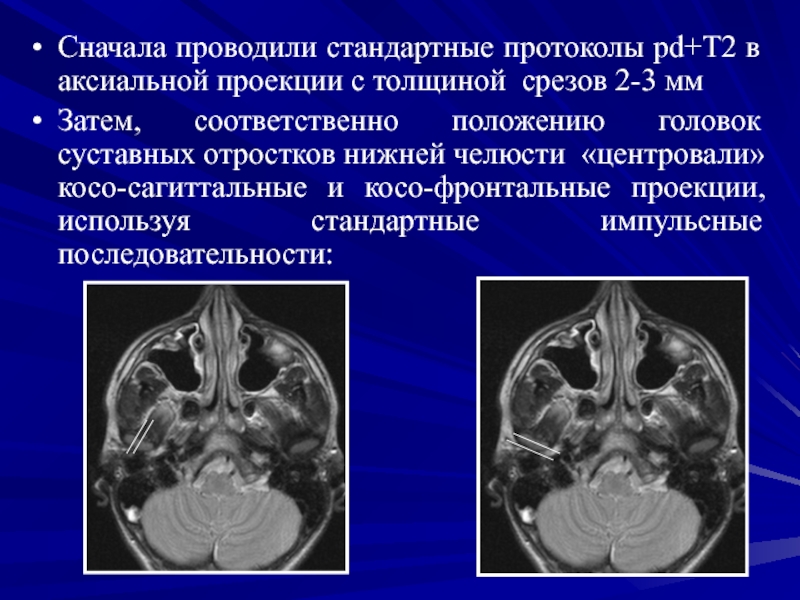

Слайд 18Сначала проводили стандартные протоколы pd+T2 в аксиальной проекции с толщиной срезов

Затем, соответственно положению головок суставных отростков нижней челюсти «центровали» косо-сагиттальные и косо-фронтальные проекции, используя стандартные импульсные последовательности:

Слайд 19Для динамического исследования суставов применяли быструю импульсную последовательность

T1 fl 2d

за короткий промежуток времени получить изображения одновременно правого и левого сустава с открытым ртом, а также с медиальным и латеральным смещениями нижней челюсти

8 срезов толщиной 3 мм, FOV 140мм, TR 80, TE 11, время ИП – 22–44 сек

Слайд 20Т1 ВИ

FS

быстрая импульсная последовательность

Нарушение функций ВНЧС происходит в результате патологических

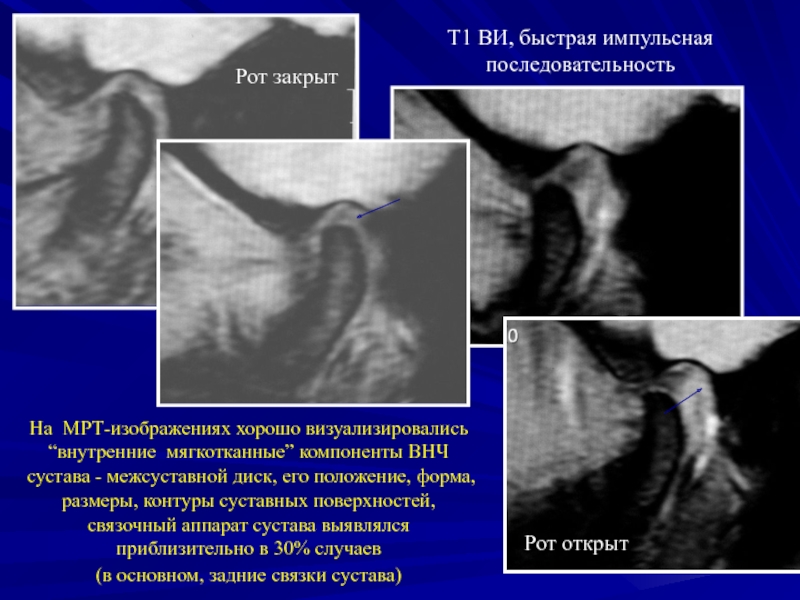

Слайд 21На МРТ-изображениях хорошо визуализировались “внутренние мягкотканные” компоненты ВНЧ сустава - межсуставной

Т1 ВИ, быстрая импульсная последовательность

Рот закрыт

Рот открыт

Слайд 22Pd ВИ fs “внутренние мягкотканные” компоненты ВНЧ сустава - межсуставной диск, связочный

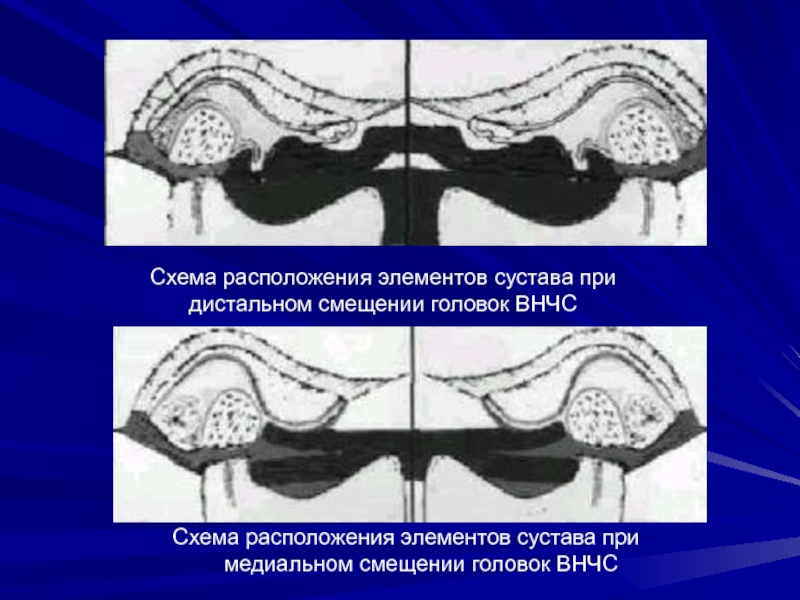

Слайд 23Схема расположения элементов сустава при дистальном смещении головок ВНЧС

Схема расположения элементов

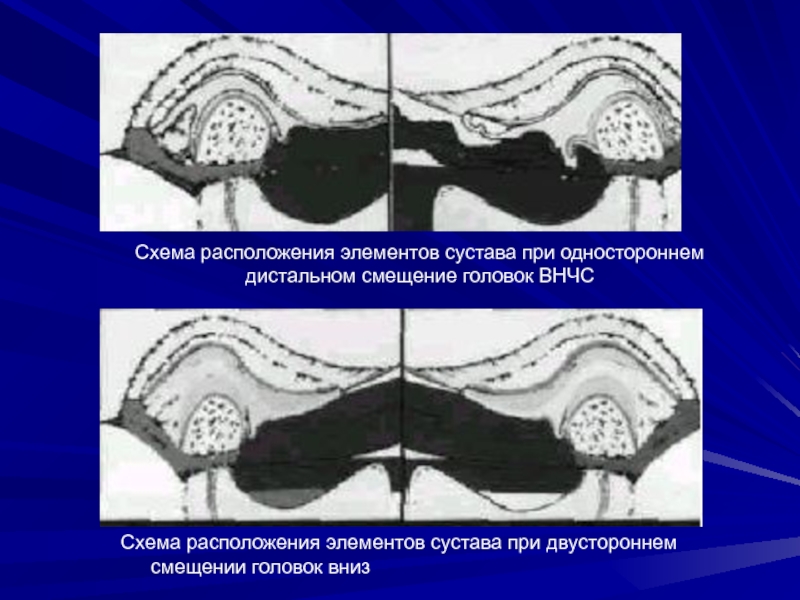

Слайд 24Схема расположения элементов сустава при одностороннем дистальном смещение головок ВНЧС

Схема расположения

Слайд 29Схема вариантов расположения диска при различных патологических процессах

Нормальное расположение диска

Передний вывих

Латеральное смещение диска

Задний вывих диска

Медиальное смещение диска

Слайд 30передний подвывих внутрисуставного диска

R

Т1 ВИ

Т2 ВИ fs

Т2 ВИ

Жидкость вокруг диска в

Слайд 31R

открытый рот

Передний вывих диска , дисфункция сустава, при открывании рта

Т2 в косо-сагиттальной плоскости FS

Т1 в коронарной плоскости

Т1 ВИ

Слайд 33Задний подвывих диска

L

При открывании рта – головка суставного отростка нижней челюсти

Т1 ВИ

Т1 fl 2d ВИ

При открывании рта – головка суставного отростка нижней челюсти «выходит» на бугорок височной кости.

Функция ВНЧС не нарушена

Слайд 34Подвывих головки суставного отростка нижней челюсти и межсуставного диска кпереди и

Т1 ВИ FS

Т2 ВИ FS

Слайд 35Левосторонний подвывих головки суставного отростка нижней челюсти при открывании рта кпереди,

R

L

T1 fl 2d

Слайд 37Жидкость в полости ВНЧС (артрит)

T2ВИ рот закрыт

Pd fs,

L

T2ВИ

рот открыт, R

T1ВИ подвывих суставного отростка книзу, L

Слайд 40Жидкость в полости ВНЧС значительное расширение суставной полости с подвывихом суставного отростка

Т2 cor

Т1 cor

Т2 sag

Слайд 42Деформирующий артроз краевые костные разрастания по передней поверхности головки суставного отростка, передняя

При деформирующем артрозе ВНЧС (остеоартрозе) “внутренние мягкотканные” компоненты височно-нижнечелюстного сустава визуализируются в 30 % наблюдений

Т1 ВИ

закрытый рот

Слайд 43Выводы:

использование МРТ в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава:

позволяет получать оптимальные изображения

при нарушении функций ВНЧС магнитно-резонансная томография позволяет определить характер изменений «внутренних структур», наличие жидкости в полости сустава и может быть использована как самостоятельный высокоинформативный метод диагностики

при деформирующем артрозе ВНЧС (остеоартрозе) целесообразно использовать МРТ как дополнительный метод исследования, после проведения традиционного рентгенологического исследования (ортопантомография ВНЧС, рентгеновской компьютерной томографии).

Слайд 44Методика и возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике заболеваний слюнных желёз

Часть II

Слайд 45

Основные симптомы:

нарушение функции слюнных желёз

увеличение размеров слюнных желёз

болевые

Слайд 46Нормальная анатомия

1. околоушная слюнная железа

2. поднижнечелюстная слюнная железа

3. подъязычная

4. добавочные слюнные железы

5. ветви лицевого нерва

1

2

3

1

2

4

5

Слайд 48Преимущества УЗИ

Отличная визуализация мягких тканей

Быстрота, простота и экономичность исследования

Отсутствие противопоказаний

Визуализация в

Возможность выполнения эхоконтролируемых манипуляций

Недостатки УЗИ

Невозможно оценить состояние костной ткани

Плохо обозримы некоторые анатомические зоны

Плохая визуализация инфильтрированных тканей

Невозможность оценки тканевой характеристики патологических изменений

Слайд 50Преимущества магнитно-резонансной томографии

отсутствие лучевой нагрузки, неинвазивность и безопасность исследования

высокая тканевая контрастность

высокая

многопроекционность

Недостатки – артефакты от металлических инородных тел в ротовой полости (коронки, пломбы и т.д.)

Слайд 51МРТ - исследование проводили на аппарате с высокой напряженностью магнитного поля

(1,5 Тл) с применением головной катушки и специальных поверхностных катушек DLL и DLR, с открытым центром диаметром 8 см

Слайд 52Методика проведения МРТ

применяли стандартные ИП в аксиальной плоскости с толщиной срезов

T2 TSE и T1 SE в сагиттальной и фронтальной плоскостях, косо-сагиттальной плоскостях

Слайд 60

pd BИ fs

Слюннокаменная болезнь, сиалоаденит, лимфоаденопатия

Состояние после дренирования абсцесса левой

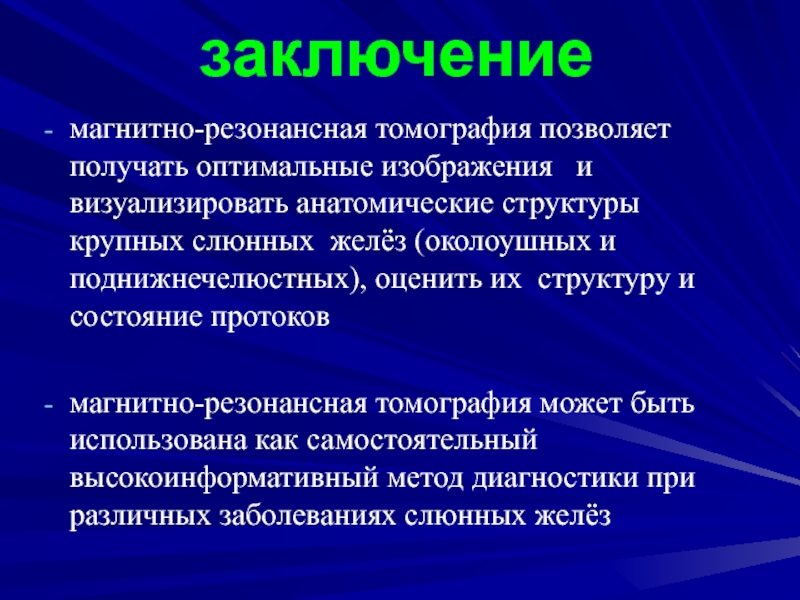

Слайд 75заключение

магнитно-резонансная томография позволяет получать оптимальные изображения и визуализировать анатомические структуры

магнитно-резонансная томография может быть использована как самостоятельный высокоинформативный метод диагностики при различных заболеваниях слюнных желёз