- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Синдром острого повреждения легких презентация

Содержание

- 1. Синдром острого повреждения легких

- 2. СИНДРОМ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ

- 3. КРИТЕРИИ СИНДРОМА (Американо- Европейская согласительная комиссия по

- 4. Первичное ↓ Респираторный дистресс - синдром новорожденных

- 5. В Российской Федерации :

- 6. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 7. ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ

- 8. Определение СОПЛ согласно «Стандарту» “ Синдром острого

- 9. «Синдром

- 10. Этиологические факторы СОПЛ 1. Диффузные легочные инфекции

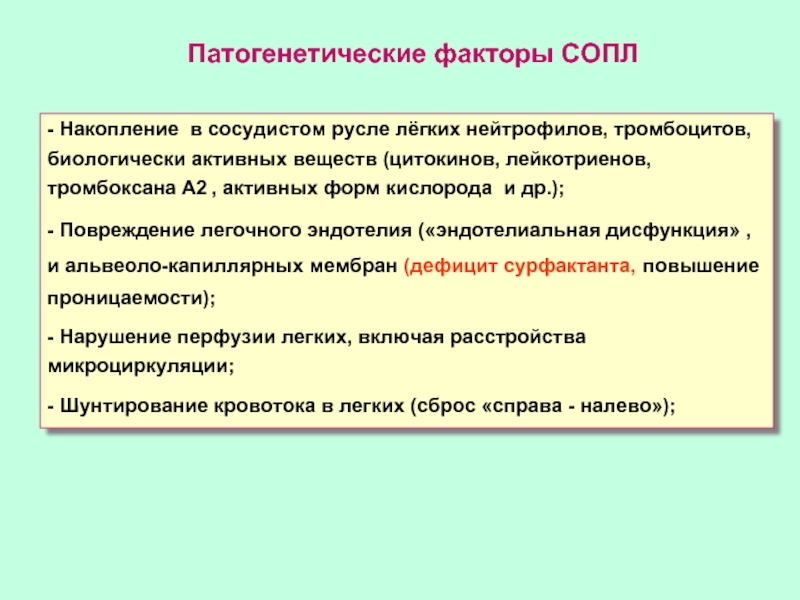

- 11. Патогенетические факторы СОПЛ - Накопление

- 12. Жизненный цикл сурфактанта 1.Синтез сурфактанта пневмоцитами II

- 13. Сурфактант - ассоциированные белки (СБ) 1. Гидрофильные:

- 14. Состав монослоя ПАВ 1. Липиды - 90%

- 15. Нейро - гормональная регуляция активности ПАВл Ингибиторы:

- 16. Анти - и антисурфактантные системы Фосфолипаза А2

- 17. Промежуточная

- 18. «Дефицит

- 19. Клинические осложнения при РДСВ Острая дыхательная

- 20. Стадии развития РДСВ

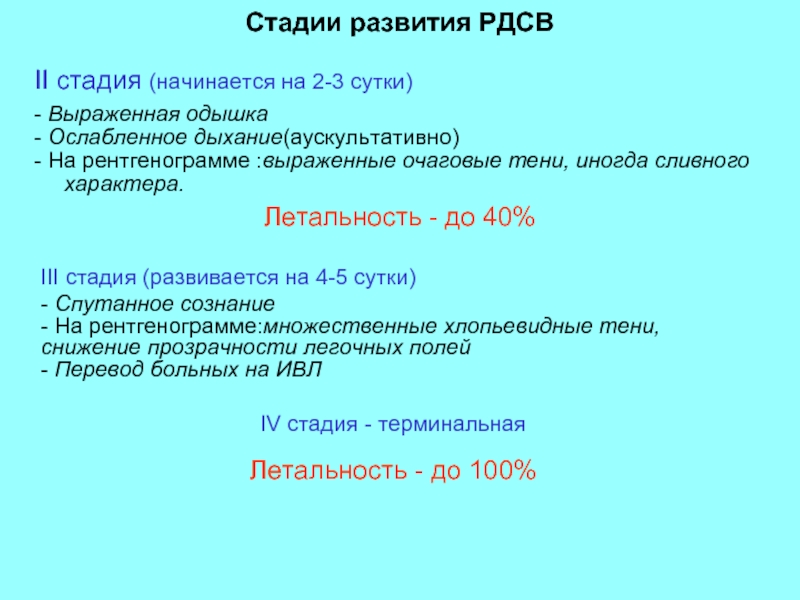

- 21. Стадии развития РДСВ II стадия (начинается

- 22. Стадии развития РДСВ

- 23. Стадии развития РДСВ

- 24. РДСН Частота

- 25. Неблагоприятные последствия при выхаживании РДСН Патогенез

- 26. Факторы риска : 1. О2 ( >

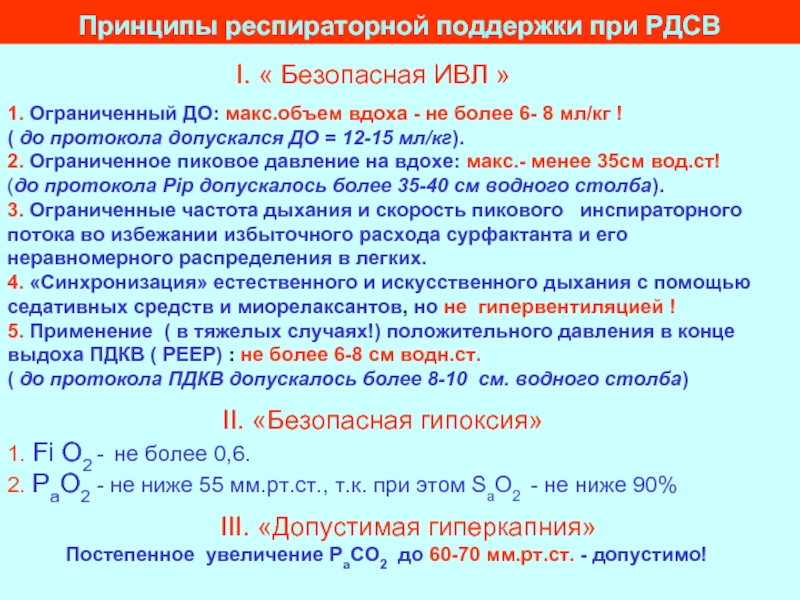

- 27. 1. Ограниченный ДО: макс.объем вдоха - не

- 28. Сурфактанты Разрешен для лечения РДСВ лишь

- 29. Сурфактант -терапия Экзогенный сурфактант активирует:

- 30. Принципы терапии

Слайд 1Кафедра патологии ФППО врачей МГМУ имени И.М.Сеченова

Синдром острого повреждения легких

д.м.н.,

Слайд 2СИНДРОМ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ (

Синонимы:

«Респираторный дистресс- синдром» ( РДС )

«Шоковое легкое» «Влажное легкое»

«Синдром гиалиновых мембран»

«Постперфузионное легкое»

«Посттравматическое легочное повреждение»…..

Слайд 3КРИТЕРИИ СИНДРОМА

(Американо- Европейская согласительная комиссия по синдрому острого повреждения легких)

1. Острое

2. Гипоксемия:

Индекс оксигенации = раО2 / FiO2 < 300 мм.рт.ст.

3. Давление заклинивания в легочной артерии-

ДЗЛА <18 мм.рт.ст

4. Билатеральная инфильтрация легких

( фронтальная рентгенограмма грудной клетки)

FiO2 - фракция О2 во вдыхаемом воздухе ( в норм.атм. FiO2 = 0,2) Индекс оксигенации (N = 360 - 400 мм. рт.ст.)

Слайд 4Первичное

↓

Респираторный дистресс - синдром новорожденных ( РДСН )

Вторичное

↓

Респираторный дистресс -

Респираторный дистресс - синдром / наиболее тяжелый вариант СОПЛ; летальность при тяжелых формах острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) составляет более 50%. /

Индекс оксигенации < 200 мм.рт.ст.

А

Э

Поражение альвеоло- капиллярной мембраны

(«сурфактантной» системы)

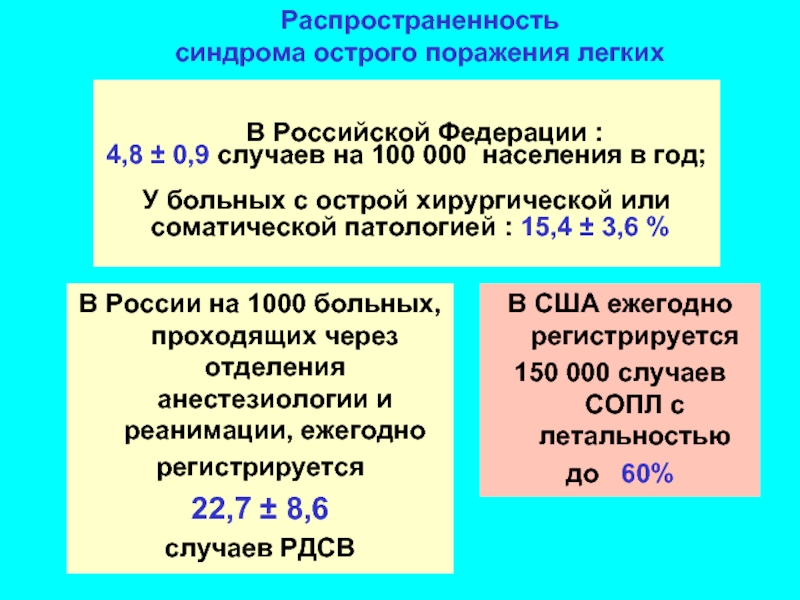

Слайд 5 В Российской Федерации : 4,8 ± 0,9 случаев на

В США ежегодно регистрируется

150 000 случаев СОПЛ с летальностью

до 60%

В России на 1000 больных,проходящих через отделения анестезиологии и реанимации, ежегодно

регистрируется

22,7 ± 8,6

случаев РДСВ

Распространенность синдрома острого поражения легких

Слайд 6МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ

Протокол ведения больных

«ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ И ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА»

Отраслевой стандарт (ОСТ 91500.11.0001-2002)

( разработан в соответствии с приказом МЗ Российской Федерации от 03 августа 1999 г. № 303 “О введении в действие отраслевого стандарта “Протоколы ведения больных. Общие требования”.)

Слайд 7ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Проект

ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ

«ДИАГНОСТИКА И

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ И ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-

СИНДРОМА»

Исправленная и переработанная редакция

18-20

августа 2005 года

г. Красноярск

Слайд 8Определение СОПЛ согласно «Стандарту»

“ Синдром острого повреждения легких и острый респираторный

Слайд 9 «Синдром острого повреждения легких является

1. Определение основных заболеваний и осложнений на фоне которых развивается СОПЛ/РДС.

2. Внедрение современных методов диагностики и определения тяжести СОПЛ/РДС.

3. Обеспечение современного и своевременного лечения в зависимости от тяжести СОПЛ/РДС.

4. Обеспечение доступности медицинской помощи при СОПЛ/РДС в рамках “Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи”

Задачи внедрения протокола

Слайд 10Этиологические факторы СОПЛ

1. Диффузные легочные инфекции (бактериальные, вирусные, грибковые, пневмоцистные).

2. Шоковые

3. ДВС-синдром

4. Травмы грудной клетки (контузии легких)

5. Аспирация (содержимого желудка,воды …)

6.Вдыхание токсинов и раздражающих веществ ( дым, двуокись азота, соединения аммония, хлор, фосгенхлор, NO2 , озон..)

7.Иммунные формы патологии (синдром Гудпасчера, системная красная волчанка…)

8. Передозировка ряда лекарственных препаратов ( метазон, барбитураты, морфин, героин, ацетилсалициловая кислота, ряд кардиоваскулярных медикаментов…..)

9. Массивная гемотрансфузия, гиперперфузия плазмозаменителей

10. Ингаляции О2 (высокие концентрации О2)

11. Неадекватная ИВЛ ( VILI -” Ventilator- induced Lung Injury “ - «повреждение легких вентилятором»)…..

Слайд 11

Патогенетические факторы СОПЛ

- Накопление в сосудистом русле лёгких нейтрофилов, тромбоцитов,

- Повреждение легочного эндотелия («эндотелиальная дисфункция» , и альвеоло-капиллярных мембран (дефицит сурфактанта, повышение проницаемости);

- Нарушение перфузии легких, включая расстройства микроциркуляции;

- Шунтирование кровотока в легких (сброс «справа - налево»);

Слайд 12Жизненный цикл сурфактанта

1.Синтез сурфактанта пневмоцитами II типа(ПцII);

2.Депонирование сурфактанта в ПцII в

3.Секреция(экзоцитоз) сурфактанта в альвеолы с образованием миелиновых тяжей в гипофазе ;

4.Образование поверностно-активного монослоя сурфактанта;

5.Реутилизация «отработанного» (окисленного) сурфактанта Пц II типа.

6.Поглощение «отработанного» сурфактанта альвеолярными макрофагами

Пневмоцит II типа

Ламеллярные тельца

Миелиновые тяжи в гипофазе

Альвеоло-капиллярная мембрана

Ядро

(электронограмма)

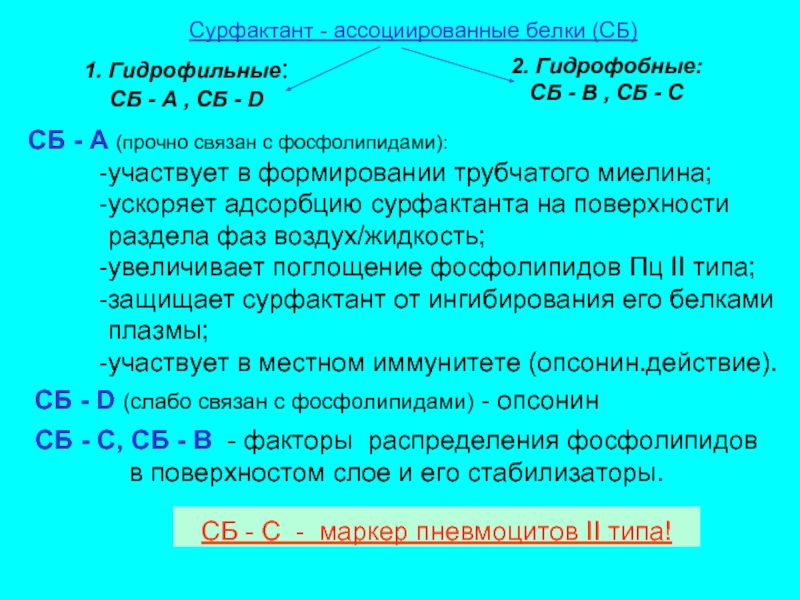

Слайд 13Сурфактант - ассоциированные белки (СБ)

1. Гидрофильные:

2. Гидрофобные: СБ - B , СБ - C

CБ - А (прочно связан с фосфолипидами):

участвует в формировании трубчатого миелина;

ускоряет адсорбцию сурфактанта на поверхности раздела фаз воздух/жидкость;

увеличивает поглощение фосфолипидов Пц II типа;

защищает сурфактант от ингибирования его белками плазмы;

участвует в местном иммунитете (опсонин.действие).

СБ - D (слабо связан с фосфолипидами) - опсонин

СБ - C, СБ - B - факторы распределения фосфолипидов в поверхностом слое и его стабилизаторы.

СБ - С - маркер пневмоцитов II типа!

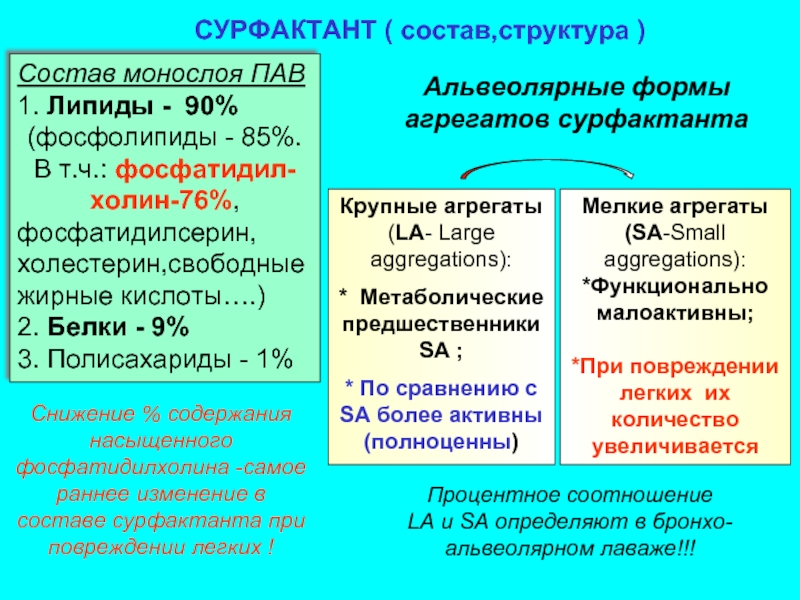

Слайд 14Состав монослоя ПАВ

1. Липиды - 90%

(фосфолипиды - 85%. В т.ч.: фосфатидил-холин-76%,

фосфатидилсерин,

холестерин,свободные

жирные

2. Белки - 9%

3. Полисахариды - 1%

СУРФАКТАНТ ( состав,структура )

Альвеолярные формы агрегатов сурфактанта

Крупные агрегаты (LA- Large aggregations):

* Метаболические предшественники SA ;

* По сравнению с SA более активны (полноценны)

Мелкие агрегаты

(SA-Small aggregations):

*Функционально малоактивны;

*При повреждении легких их количество увеличивается

Снижение % содержания насыщенного фосфатидилхолина -самое раннее изменение в составе сурфактанта при повреждении легких !

Процентное соотношение LA и SA определяют в бронхо-альвеолярном лаваже!!!

Слайд 15Нейро - гормональная регуляция активности ПАВл

Ингибиторы:

1. Инсулин;

гипофаза

Пневмоцит II типа

Монослой ПАВл

Стимуляторы:

1. Глюкокортикоиды

2. Катехоламины

3. Тиреоидные

гормоны

4. Эстрогены

5. Эндорфины

6. Эндотелин

7. Вазопрессин

8. Простагландин Е2

Одиночные

глубокие вдохи!

Альвеола

Ламеллярные тельца

Слайд 16Анти - и антисурфактантные системы

Фосфолипаза А2

Фосфолипиды

монослоя ПАВ

Арахидоновая

кислота

Лейкотриены

(ЛТВ4, ЛТС4, ЛТД4,)

Простагландины

( тромбоксан

Глюкокортикоиды

Фагоцитоз

ПАВ

Мукоцилиарный транспорт ПАВ

Липокортин-1

Трипсин, хемотрипсин и др. протеазы

Антипротеазы:

α1- антитрипсин

α1- антихемотрипсин

α2- макроглобулин

Фосфолипазный

механизм

-

-

-

+

Слайд 17Промежуточная

Трахеобронхиальное «дерево»

Проводящая зона

Бронхиолы

Мерцательный эпителий

Ареал сурфактанта

Мерцательный эпителий

Слайд 18 «Дефицит сурфактанта»

I . Альвеолярная гиповентиляция

А.

- Обтурация ( слизь,экссудат..) - Компрессия (⇧ P транспульмон.) - Бронхиолоспазм

Б. Рестриктивный компонент (ателектазирование альвеол)

II .Снижение диффузионной способности а/к мембран

(интерстициальный отек,плазморрагии )

В. Нарушение регуляции дыхания

III . Нарушение перфузии легких

Острая дыхательная недостаточность

- Легочная гипертензия (рефлекс Эйлера - Лильестранда,тромбоксан А2, тромбоцитактивирующий фактор-ТАФ) - Микротромбозы. - Внутрилегочное шунтирование кровотока. - Эндотелиальная дисфункция

IV. Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений (ателектазирование/перерас-тяжение альвеол, регионарные расстройства кровообращения)

Легочный гистерезис

Слайд 19

Клинические осложнения при РДСВ

Острая дыхательная недостаточность

Почечная недостаточность

ДВС -синдром

Синдром кишечной недостаточности

Энцефалопатия

Сердечная

Печеночная недостаточность

РДСВ

Синдром полиорганной недостаточности

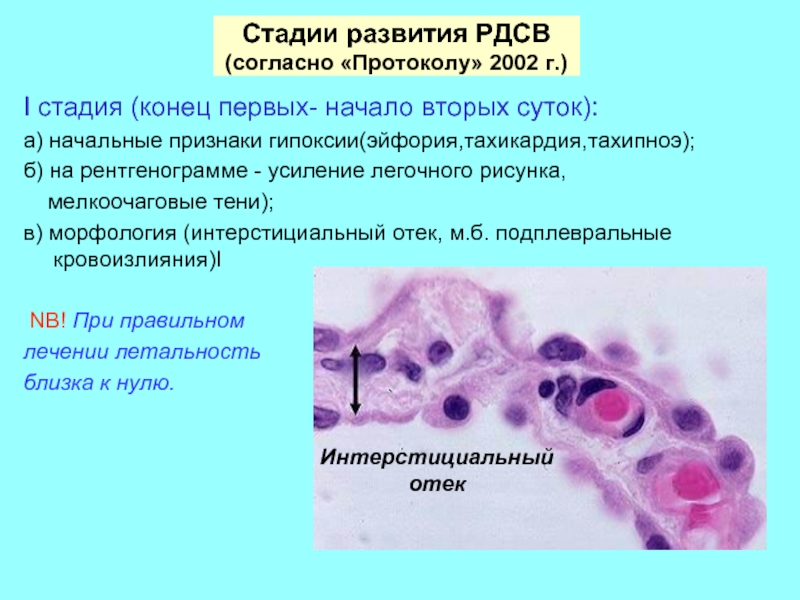

Слайд 20Стадии развития РДСВ

I стадия (конец первых- начало вторых суток):

а) начальные признаки гипоксии(эйфория,тахикардия,тахипноэ);

б) на рентгенограмме - усиление легочного рисунка,

мелкоочаговые тени);

в) морфология (интерстициальный отек, м.б. подплевральные кровоизлияния)I

NB! При правильном

лечении летальность

близка к нулю.

Интерстициальный отек

Слайд 21Стадии развития РДСВ

II стадия (начинается на 2-3 сутки)

- Выраженная одышка

-

- На рентгенограмме :выраженные очаговые тени, иногда сливного характера.

Летальность - до 40%

III стадия (развивается на 4-5 сутки)

- Спутанное сознание

- На рентгенограмме:множественные хлопьевидные тени, снижение прозрачности легочных полей

- Перевод больных на ИВЛ

IV стадия - терминальная

Летальность - до 100%

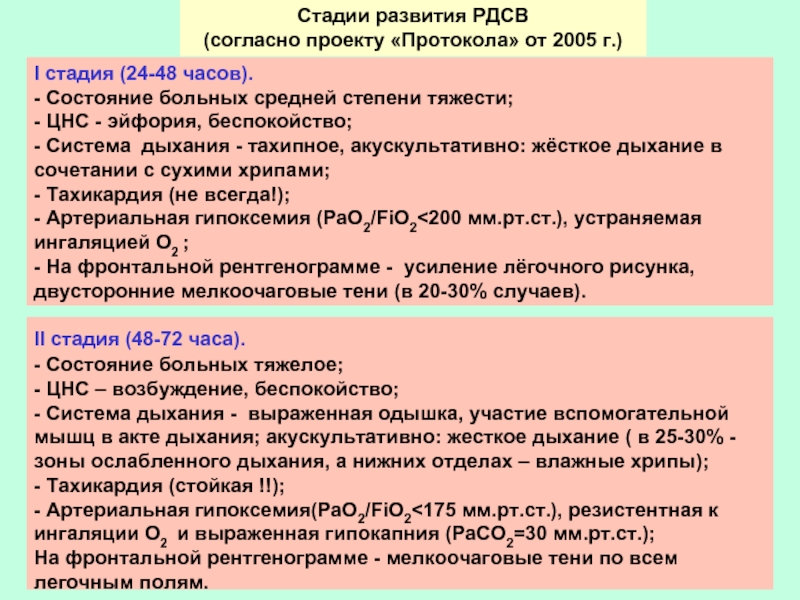

Слайд 22Стадии развития РДСВ

I стадия (24-48 часов).

- Состояние больных средней степени тяжести; - ЦНС - эйфория, беспокойство; - Система дыхания - тахипное, акускультативно: жёсткое дыхание в сочетании с сухими хрипами;

- Тахикардия (не всегда!); - Артериальная гипоксемия (PaO2/FiO2<200 мм.рт.ст.), устраняемая ингаляцией О2 ; - На фронтальной рентгенограмме - усиление лёгочного рисунка, двусторонние мелкоочаговые тени (в 20-30% случаев).

II стадия (48-72 часа).

- Состояние больных тяжелое; - ЦНС – возбуждение, беспокойство; - Система дыхания - выраженная одышка, участие вспомогательной мышц в акте дыхания; акускультативно: жесткое дыхание ( в 25-30% - зоны ослабленного дыхания, а нижних отделах – влажные хрипы); - Тахикардия (стойкая !!); - Артериальная гипоксемия(PaO2/FiO2<175 мм.рт.ст.), резистентная к ингаляции О2 и выраженная гипокапния (PaCO2=30 мм.рт.ст.); На фронтальной рентгенограмме - мелкоочаговые тени по всем легочным полям.

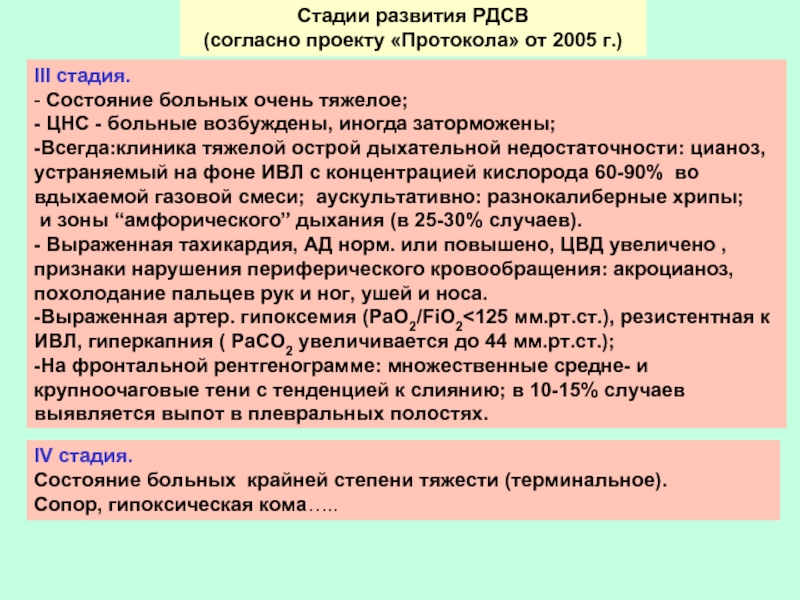

Слайд 23Стадии развития РДСВ

III стадия. - Состояние больных очень тяжелое; - ЦНС - больные возбуждены, иногда заторможены;

-Всегда:клиника тяжелой острой дыхательной недостаточности: цианоз, устраняемый на фоне ИВЛ с концентрацией кислорода 60-90% во вдыхаемой газовой смеси; аускультативно: разнокалиберные хрипы;

и зоны “амфорического” дыхания (в 25-30% случаев).

- Выраженная тахикардия, АД норм. или повышено, ЦВД увеличено , признаки нарушения периферического кровообращения: акроцианоз, похолодание пальцев рук и ног, ушей и носа.

-Выраженная артер. гипоксемия (PaO2/FiO2<125 мм.рт.ст.), резистентная к ИВЛ, гиперкапния ( РаСО2 увеличивается до 44 мм.рт.ст.);

-На фронтальной рентгенограмме: множественные средне- и крупноочаговые тени с тенденцией к слиянию; в 10-15% случаев выявляется выпот в плевральных полостях.

IV стадия.

Состояние больных крайней степени тяжести (терминальное).

Сопор, гипоксическая кома…..

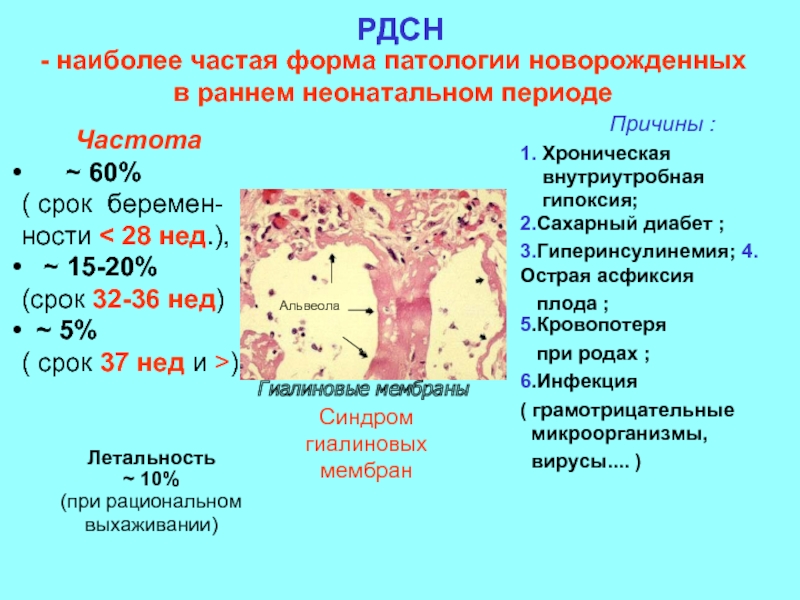

Слайд 24РДСН

Частота

~ 60%

( срок беремен-ности

~ 15-20%

(срок 32-36 нед)

~ 5%

( срок 37 нед и >)

Причины :

1. Хроническая

внутриутробная

гипоксия;

2.Сахарный диабет ;

3.Гиперинсулинемия; 4.Острая асфиксия

плода ;

5.Кровопотеря

при родах ;

6.Инфекция

( грамотрицательные

микроорганизмы,

вирусы.... )

Летальность ~ 10%

(при рациональном выхаживании)

- наиболее частая форма патологии новорожденных в раннем неонатальном периоде

Гиалиновые мембраны

Альвеола

Синдром гиалиновых мембран

Слайд 25Неблагоприятные последствия при выхаживании

РДСН

Патогенез

Дефицит/Незрелость сурфактанта

Варианты развития

1. Недоношенность (↓ синтез сурфактанта )

2. Нарушение физиологического течения родов (↓ высвобождение сурфактанта)

3. Острая асфиксия новорожденного ( аспирационный синдром, диафрагмальная грыжа..)= ↓ синтез + ↓высвобождение сурфактанта

-Ретинопатия

- Бронхолегочная дисплазия (фиброз легких)

Слайд 26Факторы риска :

1. О2 ( > 40% в смеси)

2. Длительность

(несколько суток)

3. Срок беременности

(< 30 нед.)

4. Вес ребенка (< 1,5 кг )

Отслойка сетчатки

Неконтролируемая неоваскуляризация сетчатки (ангиогенез) с пролиферацией соединительной ткани

Ретинопатия недоношенных (пролиферативная ретинопатия)

Причина: Оксигенотерапия недоношенных детей с РДСН

Слайд 271. Ограниченный ДО: макс.объем вдоха - не более 6- 8 мл/кг

Принципы респираторной поддержки при РДСВ

I. « Безопасная ИВЛ »

III. «Допустимая гиперкапния» Постепенное увеличение РаСО2 до 60-70 мм.рт.ст. - допустимо!

II. «Безопасная гипоксия» 1. Fi O2 - не более 0,6. 2. РаО2 - не ниже 55 мм.рт.ст., т.к. при этом SаО2 - не ниже 90%

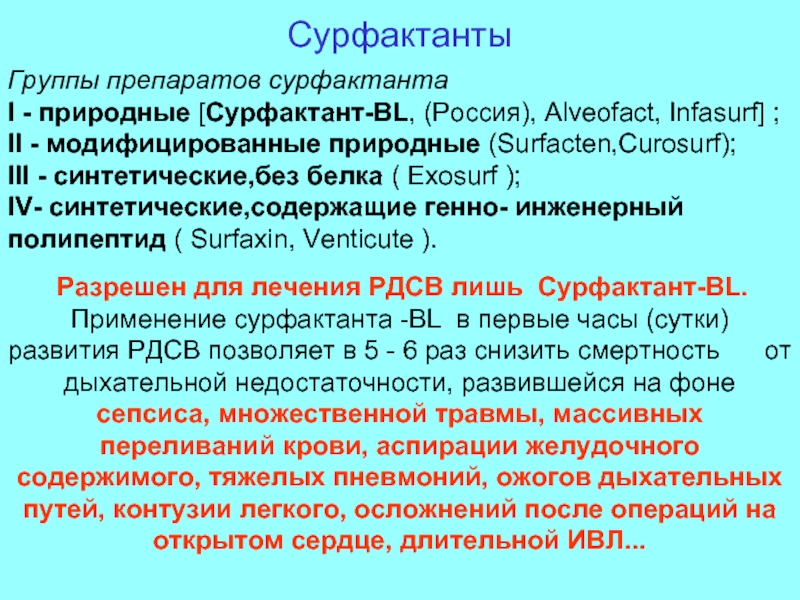

Слайд 28Сурфактанты

Разрешен для лечения РДСВ лишь Сурфактант-BL. Применение сурфактанта -BL в

Группы препаратов сурфактанта I - природные [Сурфактант-BL, (Россия), Alveofact, Infasurf] ; II - модифицированные природные (Surfacten,Curosurf); III - синтетические,без белка ( Exosurf ); IV- синтетические,содержащие генно- инженерный полипептид ( Surfaxin, Venticute ).

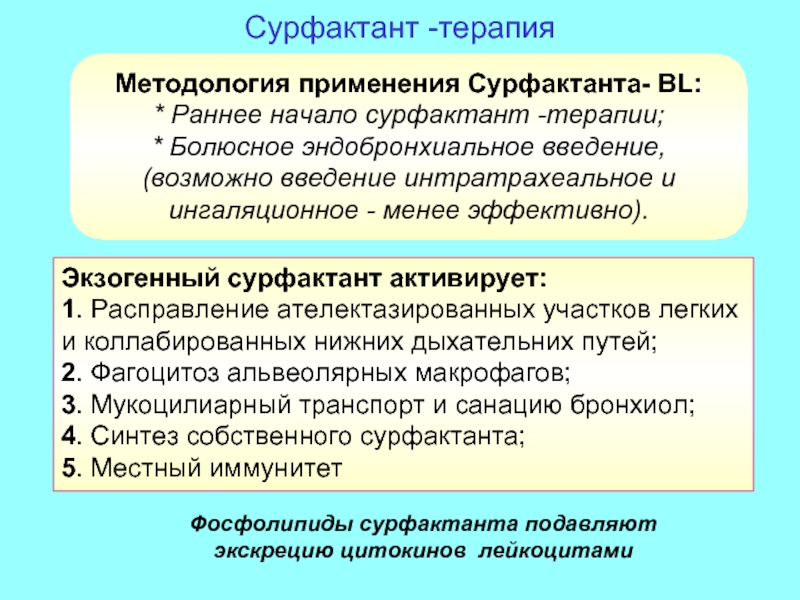

Слайд 29Сурфактант -терапия

Экзогенный сурфактант активирует:

Фосфолипиды сурфактанта подавляют экскрецию цитокинов лейкоцитами

Методология применения Сурфактанта- BL: * Раннее начало сурфактант -терапии; * Болюсное эндобронхиальное введение, (возможно введение интратрахеальное и ингаляционное - менее эффективно).

Слайд 30Принципы терапии

I. Респираторная поддержка II. Сурфактантная терапия III. Кардиотропная поддержка IV. Медикаментозная коррекция состояния альвеоло - капиллярных мембран (глюкокортикоиды, ингибиторы протеаз -контрикал, трасилол….) V. Антиоксидантная терапия VI. Коррекция КОС и водно-электролитного обмена VII. Устранение легочной гипертензии (в стадии разработки - применение простациклина…)