ЯЗВА.

ЧУМА.

Выполнил студент 3 курса Шляпин И. А. под руководством профессора, д. б. н. Кузнецова О. Ю. 2012г

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Сибирская язва. Чума презентация

Содержание

- 1. Сибирская язва. Чума

- 2. Сибирская язва

- 3. Немного истории В России

- 4. Л. Пастер. Л.С. Ценковский Р.Кох.

- 5. Таксономия Сибирская язва (

- 6. Морфология Палочки: Грамм «+»; Крупные (3-5мкм,1-2мкм), с

- 7. Морфология Располагаются цепочками – стрептобациллы,

- 9. Культуральные свойства Факультативные анаэробные,

- 10. Биохимические свойства Высокая активность:

- 11. Биохимические свойства На средах с

- 12. Антигены Соматические – полисахарид клеточной стенки;

- 13. Факторы патогенности Капсула; Экзотоксин:

- 14. Резистентность Вегетативные формы неустойчивы к факторам

- 15. Эпидемиология Источник инфекции: больные

- 16. Клиника и патогенез Входные

- 17. Симптом «жемчужного ожерелья»

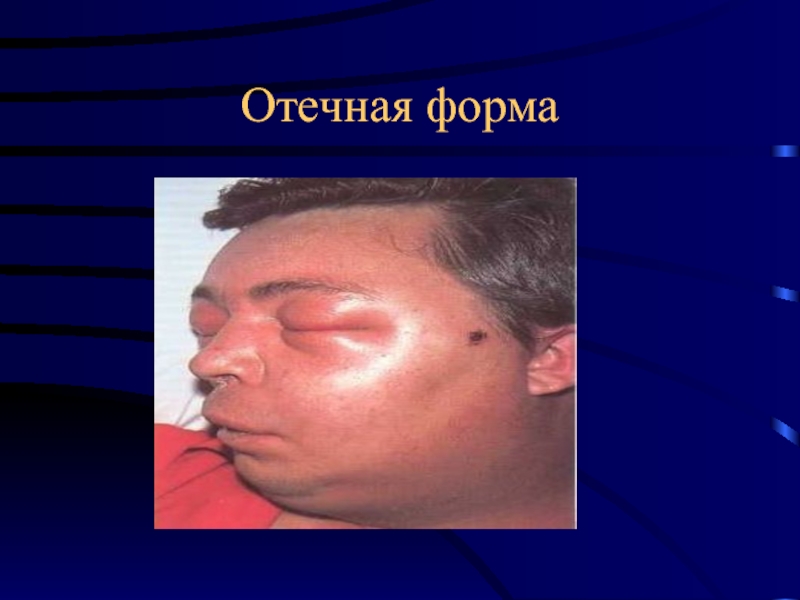

- 18. Отечная форма

- 19. Студневидный отек в области карбункула

- 20. Кожная форма сибирской язвы: сибиреязвенная пустула.

- 21. Иммунитет Стойкий перекрестный клеточно-гуморальный иммунитет. Омеченны отдельные случаи повторных заболеваний.

- 22. Диагностика Материал для исследования:

- 23. Диагностика Аллергический метод -

- 24. Лечение Сибиреязвенный иммуноглобулин; Антибиотики(

- 25. Профилактика сжигание трупов погибших животных

- 26. Чума

- 27. Немного истории

- 28. Таксономия Чума (вид Yersinia

- 29. Морфология Палочки: Грам «-»;

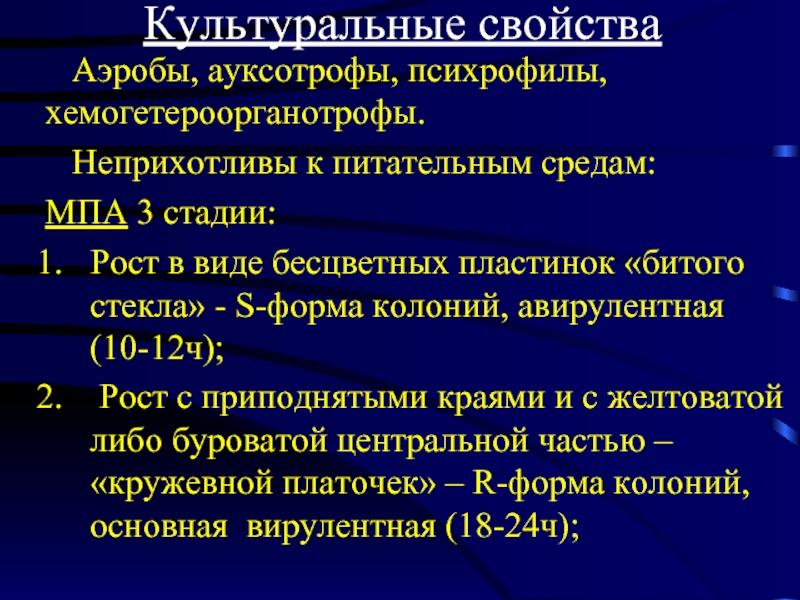

- 30. Культуральные свойства Аэробы, ауксотрофы,

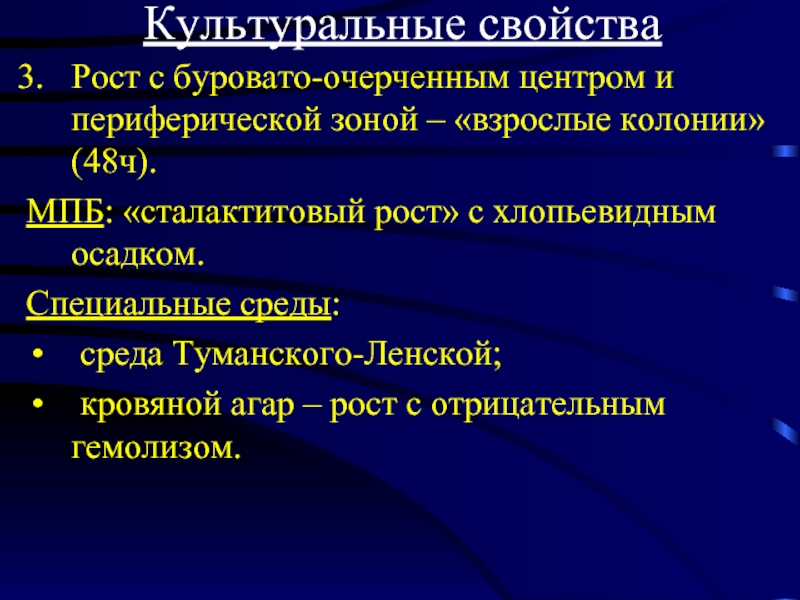

- 31. Культуральные свойства Рост с буровато-очерченным центром

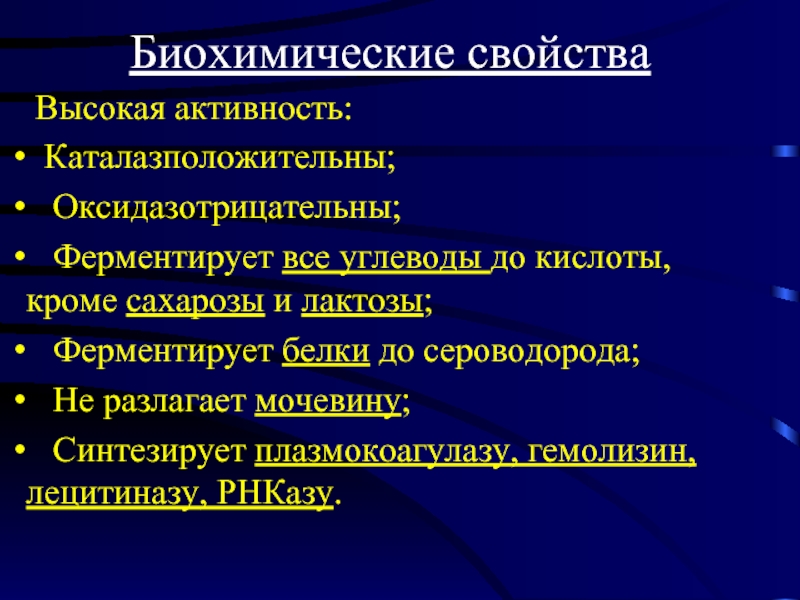

- 32. Биохимические свойства Высокая активность: Каталазположительны;

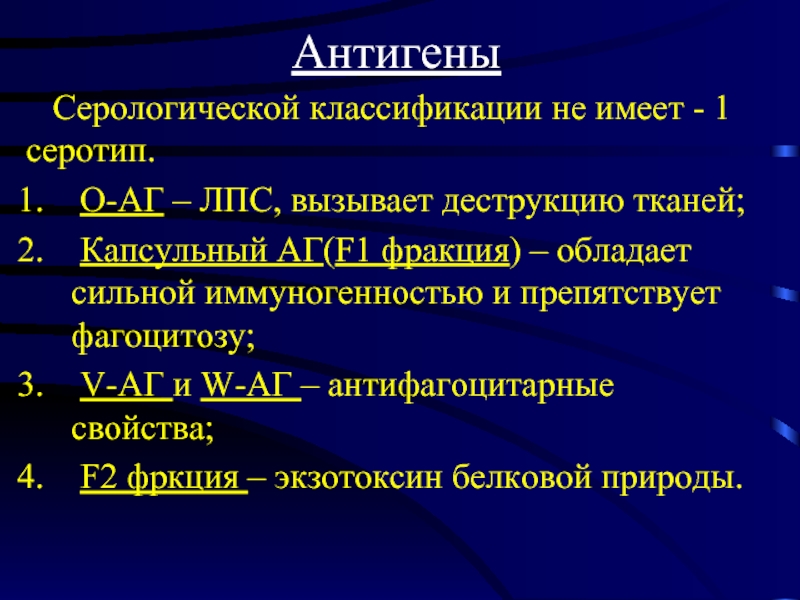

- 33. Антигены Серологической классификации не имеет

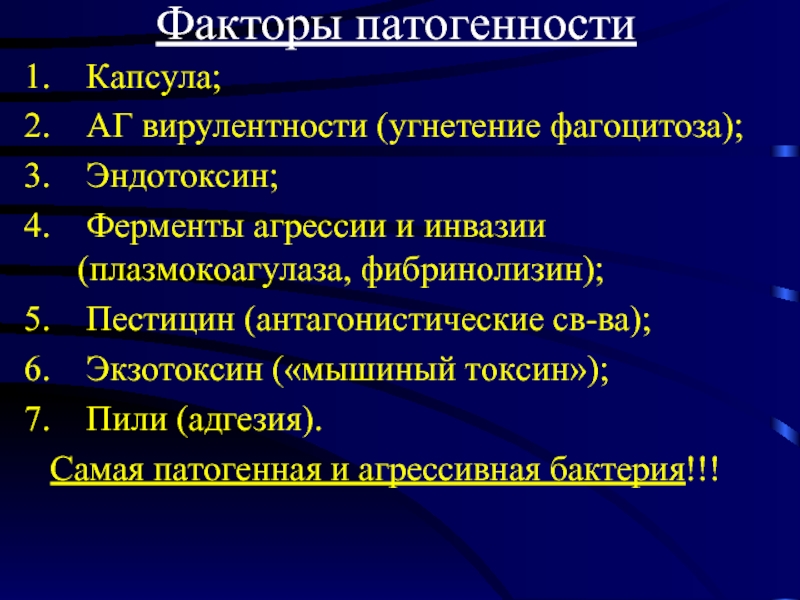

- 34. Факторы патогенности Капсула; АГ

- 35. Резистентность При понижении температуры

- 36. Эпидемиология Источники инфекции:

- 37. Эпидемиология Пути передачи:

- 38. Клиника и патогенез Входные

- 39. Клиника и патогенез Первично-септическая форма –

- 40. Клиника и патогенез Первично-легочная форма –

- 41. Бубонная форма чумы

- 42. Иммунитет Различной длительности и напряженности; Отмечены

- 43. Диагностика Материал для исследования:

- 44. Диагностика Ускоренный бактериологический метод –

- 45. Лечение Обязательная госпитализация и строгая

- 46. Профилактика Неспецифическая: Выявление очагов

Слайд 1ГБОУ ВПО Ивановская Государственная Медицинская Академия Минздрава России

Кафедра микробиологии и вирусологии

СИБИРСКАЯ

Слайд 3Немного истории

В России эта болезнь была названа сибирской

язвой в связи с большой эпидемией, описанной на Урале

в 1786-1788 гг. С. С. Андреевским.

Возбудитель был описан А. Поллендером (1849), К. Давином (1850), Ф. А. Брауллем (1854).

Учение о сибирской язве было создано Р.Кохом (1876), Л.Пастером (1881),

Л. С. Ценковским (1883).

в 1786-1788 гг. С. С. Андреевским.

Возбудитель был описан А. Поллендером (1849), К. Давином (1850), Ф. А. Брауллем (1854).

Учение о сибирской язве было создано Р.Кохом (1876), Л.Пастером (1881),

Л. С. Ценковским (1883).

Слайд 5Таксономия

Сибирская язва ( вид Bacillus

anthracis, род Bacillus, семейство

Bacillaceae, отдел Fermicutes) - острая антропозоонозная инфекционная болезнь, которая характеризуется тяжелой интоксикацией, поражением кожи, лимфатических узлов и других органов и высокой летальностью.

Слайд 6Морфология

Палочки:

Грамм «+»;

Крупные (3-5мкм,1-2мкм), с закругленными краями у живых и с обрубленными

и слегка вогнутыми краями у убитых – «бамбуковая трость»;

Неподвижные – жгутиков не имеют;

Неподвижные – жгутиков не имеют;

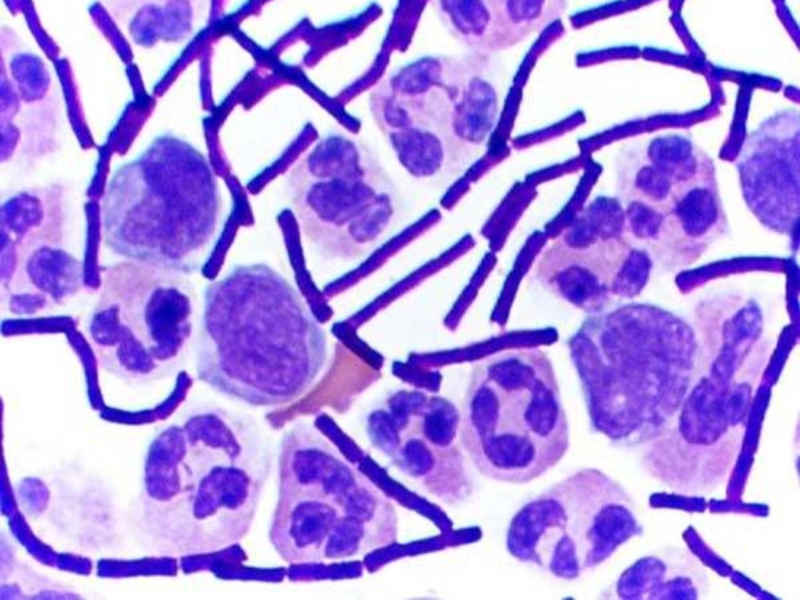

Слайд 7Морфология

Располагаются цепочками – стрептобациллы, окружены общей полипептидной капсулой;

Спорообразующие – споры располагаются центрально, овальной формы, размеры не превышают поперечник клетки.

Слайд 9Культуральные свойства

Факультативные анаэробные, мезофилы, хемогетероорганотрофы;

Не прихотливы к

питательным средам:

МПА: крупные шероховатые серовато-белые колонии волнистой структуры R-колонии – «львиная грива» или «голова медузы».

S-колонии – гладкие, авирулентные;

М-колонии – мукоидные;

МПБ: R-формы - осадок, напоминающий «комочки ваты».

МПА: крупные шероховатые серовато-белые колонии волнистой структуры R-колонии – «львиная грива» или «голова медузы».

S-колонии – гладкие, авирулентные;

М-колонии – мукоидные;

МПБ: R-формы - осадок, напоминающий «комочки ваты».

Слайд 10Биохимические свойства

Высокая активность:

Ферментирует с образованием кислоты и

ацетоина без газа глюкозу, сахарозу, мальтозу, образует сероводород, свертывает и пептонизирует молоко;

Разжижают желатин в виде перевернутой елочки, за счет выделения желатиназы;

Гидролизует крахмал, козеин, восстанавливает нитраты;

Разжижают желатин в виде перевернутой елочки, за счет выделения желатиназы;

Гидролизует крахмал, козеин, восстанавливает нитраты;

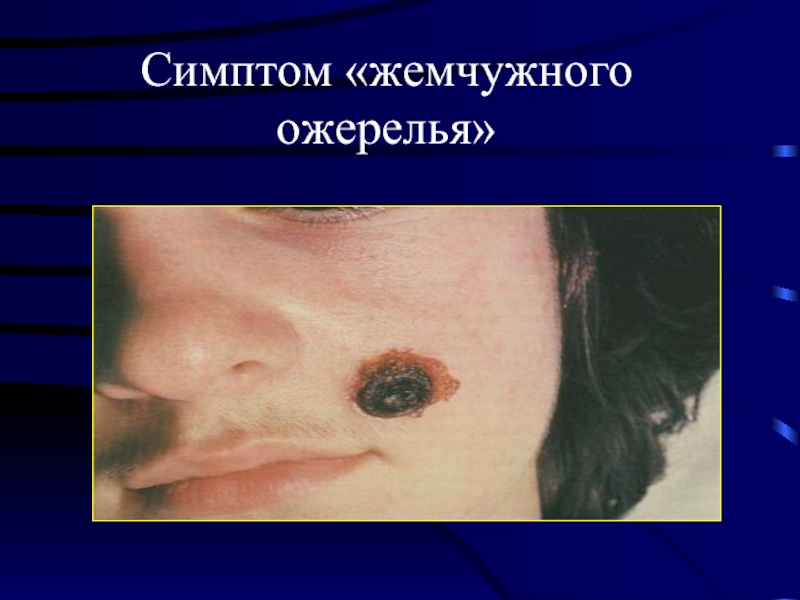

Слайд 11Биохимические свойства

На средах с пенициллином образуют протопласты-шары в виде

цепочки – феномен «жемчужного ожерелья», выявляемый при микроскопии;

Не обладают гемолитическим действием, либо гемолизируют эритроциты очень медленно, также имеют лецитиназную и фосфатазную активность;

Обладают протеолитической и липолитической активностью.

Не обладают гемолитическим действием, либо гемолизируют эритроциты очень медленно, также имеют лецитиназную и фосфатазную активность;

Обладают протеолитической и липолитической активностью.

Слайд 12Антигены

Соматические – полисахарид клеточной стенки;

Капсульные – полипептид

D-глутаминовой кислоты;

Протективные – АГ комплекс, обладающий высокой иммуногенностью.

Протективные – АГ комплекс, обладающий высокой иммуногенностью.

Слайд 13Факторы патогенности

Капсула;

Экзотоксин:

Отечный фактор (ОФ) – является аденилатциклазой и

катализирует накопление в клетках цАМФ;

Протективный антиген (ПА) – индуцирует синтез протективных АТ;

Летальный фактор (ЛФ) – вызывает некротическое действие, смерть животных.

Протективный антиген (ПА) – индуцирует синтез протективных АТ;

Летальный фактор (ЛФ) – вызывает некротическое действие, смерть животных.

Слайд 14Резистентность

Вегетативные формы неустойчивы к факторам окружающей среды: кипячение – мгновенная

гибель, при 60 ºС – через 15 мин, в невскрытых трупах – через 2-7 суток.

Споры чрезвычайно устойчивы и сохраняются в воде – до 10 лет, в почве – до 30 лет и более; выдерживают кипячение в течение 5-10 мин и автоклавирование – 40 мин; погибают через 2 ч под действием 1% р-ра формалина и 10% р-ра едкого натра;

Чувствительны к пенициллину и другим АБ.

Споры чрезвычайно устойчивы и сохраняются в воде – до 10 лет, в почве – до 30 лет и более; выдерживают кипячение в течение 5-10 мин и автоклавирование – 40 мин; погибают через 2 ч под действием 1% р-ра формалина и 10% р-ра едкого натра;

Чувствительны к пенициллину и другим АБ.

Слайд 15Эпидемиология

Источник инфекции: больные травоядные животные, заражение от человека очень

редко;

Пути передачи:

контактный – с животными или изделиями;

алиментарный – с зараженными продуктами;

трансмиссивный – мухи-жигалки, слепни;

воздушно-пылевой;

Болезнь широко распространена в странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки.

Пути передачи:

контактный – с животными или изделиями;

алиментарный – с зараженными продуктами;

трансмиссивный – мухи-жигалки, слепни;

воздушно-пылевой;

Болезнь широко распространена в странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки.

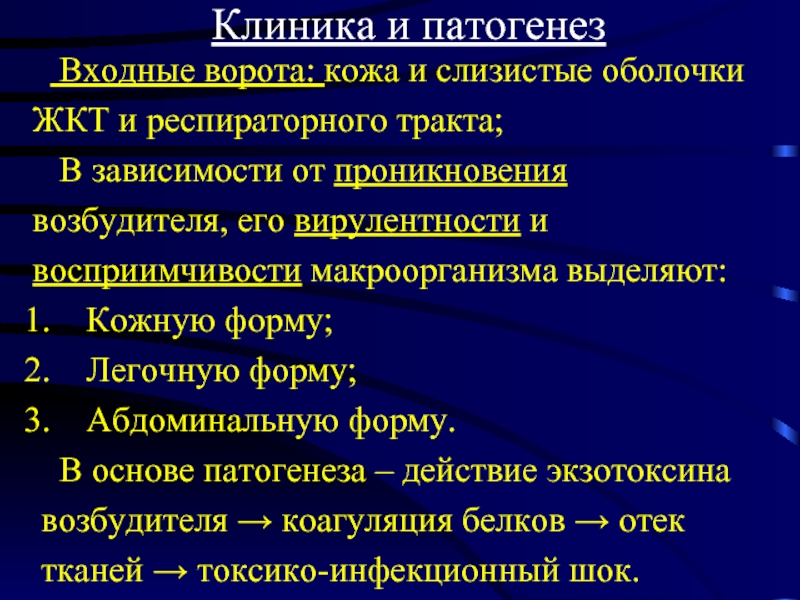

Слайд 16Клиника и патогенез

Входные ворота: кожа и слизистые оболочки

ЖКТ и

респираторного тракта;

В зависимости от проникновения

возбудителя, его вирулентности и

восприимчивости макроорганизма выделяют:

Кожную форму;

Легочную форму;

Абдоминальную форму.

В основе патогенеза – действие экзотоксина

возбудителя → коагуляция белков → отек

тканей → токсико-инфекционный шок.

В зависимости от проникновения

возбудителя, его вирулентности и

восприимчивости макроорганизма выделяют:

Кожную форму;

Легочную форму;

Абдоминальную форму.

В основе патогенеза – действие экзотоксина

возбудителя → коагуляция белков → отек

тканей → токсико-инфекционный шок.

Слайд 21Иммунитет

Стойкий перекрестный клеточно-гуморальный иммунитет.

Омеченны отдельные случаи повторных заболеваний.

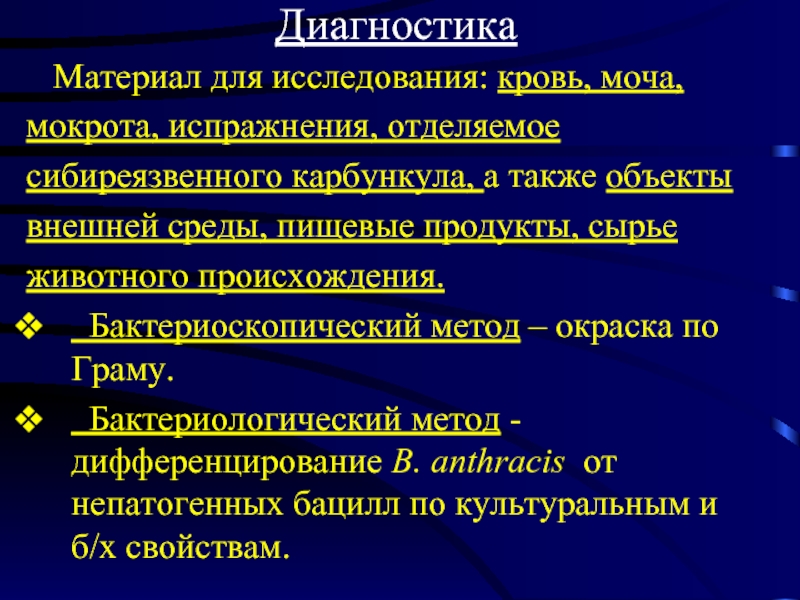

Слайд 22Диагностика

Материал для исследования: кровь, моча,

мокрота, испражнения, отделяемое

сибиреязвенного карбункула,

а также объекты

внешней среды, пищевые продукты, сырье

животного происхождения.

Бактериоскопический метод – окраска по Граму.

Бактериологический метод - дифференцирование B. anthracis от непатогенных бацилл по культуральным и б/х свойствам.

внешней среды, пищевые продукты, сырье

животного происхождения.

Бактериоскопический метод – окраска по Граму.

Бактериологический метод - дифференцирование B. anthracis от непатогенных бацилл по культуральным и б/х свойствам.

Слайд 23Диагностика

Аллергический метод - внутрикожно вводят 0,1 мл антраксина, при

положительной реакции через 24 ч появляются гиперемия и инфильтрат диаметром 10 мм и более.

Экспресс-диагностика – РИФ, ИФА, РНГА, ПЦР, реакция термопреципитации Асколи.

Биологическая проба – введение исследуемого материала мышам, кроликам, морским свинкам

Ускоренная – с оценкой чувствительности к сибиреязвенному бактериофагу.

Экспресс-диагностика – РИФ, ИФА, РНГА, ПЦР, реакция термопреципитации Асколи.

Биологическая проба – введение исследуемого материала мышам, кроликам, морским свинкам

Ускоренная – с оценкой чувствительности к сибиреязвенному бактериофагу.

Слайд 24Лечение

Сибиреязвенный иммуноглобулин;

Антибиотики( пенициллин, тетрациклин).

Профилактика

Специфическая:

плановая – живая аттенуированная

вакцина СТИ;

экстренная – сибиреязвенный иммуноглобулин.

Неспецифическая:

изоляция больных и подозрительных животных;

экстренная – сибиреязвенный иммуноглобулин.

Неспецифическая:

изоляция больных и подозрительных животных;

Слайд 25Профилактика

сжигание трупов погибших животных и зараженных объектов (подстилка, навоз);

обеззараживание

мест содержания больных животных;

очистка водоемов;

осушение заболоченных участков;

организация скотомогильников;

санитарный надзор за предприятиями по переработке животного сырья (реакция термопреципитации по Асколи).

очистка водоемов;

осушение заболоченных участков;

организация скотомогильников;

санитарный надзор за предприятиями по переработке животного сырья (реакция термопреципитации по Асколи).

Слайд 27Немного истории

Возбудитель был открыт С. Китасато и

А. Иерсеном в 1894 г. и в честь последнего носит название Yersinia.

А. Иерсен

А. Иерсен

Слайд 28Таксономия

Чума (вид Yersinia pestis, род Yersinia, семейство Enterobacteriaceae,

отдел Gracilicutes) – острая инфекционная природно-очаговая болезнь, относящаяся к группе карантинных инфекций, характеризующаяся тяжелой интоксикацией, лихорадкой, поражением кожи, лимфатических узлов, легких, сепсисом и высокой летальностью.

Слайд 29Морфология

Палочки:

Грам «-»;

Овоидные коккобактерии 1-2мкм, 0,3-0,7 мкм (характерен полиморфизм);

Неподвижные

– не имеют жгутиков;

Спор не образуют;

Образуют капсулу в организме человека и на свежих продуктах при 37 ºС;

Имеют фимбрии.

Спор не образуют;

Образуют капсулу в организме человека и на свежих продуктах при 37 ºС;

Имеют фимбрии.

Слайд 30Культуральные свойства

Аэробы, ауксотрофы, психрофилы, хемогетероорганотрофы.

Неприхотливы к питательным

средам:

МПА 3 стадии:

Рост в виде бесцветных пластинок «битого стекла» - S-форма колоний, авирулентная (10-12ч);

Рост с приподнятыми краями и с желтоватой либо буроватой центральной частью – «кружевной платочек» – R-форма колоний, основная вирулентная (18-24ч);

МПА 3 стадии:

Рост в виде бесцветных пластинок «битого стекла» - S-форма колоний, авирулентная (10-12ч);

Рост с приподнятыми краями и с желтоватой либо буроватой центральной частью – «кружевной платочек» – R-форма колоний, основная вирулентная (18-24ч);

Слайд 31Культуральные свойства

Рост с буровато-очерченным центром и

периферической зоной – «взрослые колонии» (48ч).

МПБ: «сталактитовый рост» с хлопьевидным осадком.

Специальные среды:

среда Туманского-Ленской;

кровяной агар – рост с отрицательным гемолизом.

МПБ: «сталактитовый рост» с хлопьевидным осадком.

Специальные среды:

среда Туманского-Ленской;

кровяной агар – рост с отрицательным гемолизом.

Слайд 32Биохимические свойства

Высокая активность:

Каталазположительны;

Оксидазотрицательны;

Ферментирует все углеводы

до кислоты, кроме сахарозы и лактозы;

Ферментирует белки до сероводорода;

Не разлагает мочевину;

Синтезирует плазмокоагулазу, гемолизин, лецитиназу, РНКазу.

Ферментирует белки до сероводорода;

Не разлагает мочевину;

Синтезирует плазмокоагулазу, гемолизин, лецитиназу, РНКазу.

Слайд 33Антигены

Серологической классификации не имеет - 1 серотип.

О-АГ –

ЛПС, вызывает деструкцию тканей;

Капсульный АГ(F1 фракция) – обладает сильной иммуногенностью и препятствует фагоцитозу;

V-АГ и W-АГ – антифагоцитарные свойства;

F2 фркция – экзотоксин белковой природы.

Капсульный АГ(F1 фракция) – обладает сильной иммуногенностью и препятствует фагоцитозу;

V-АГ и W-АГ – антифагоцитарные свойства;

F2 фркция – экзотоксин белковой природы.

Слайд 34Факторы патогенности

Капсула;

АГ вирулентности (угнетение фагоцитоза);

Эндотоксин;

Ферменты агрессии и

инвазии (плазмокоагулаза, фибринолизин);

Пестицин (антагонистические св-ва);

Экзотоксин («мышиный токсин»);

Пили (адгезия).

Самая патогенная и агрессивная бактерия!!!

Пестицин (антагонистические св-ва);

Экзотоксин («мышиный токсин»);

Пили (адгезия).

Самая патогенная и агрессивная бактерия!!!

Слайд 35Резистентность

При понижении температуры увеличиваются

сроки выживания бактерии.

При

-22 ºС – 4 мес, в замороженных трупах и

блохах – до 1 г.

При 50 ºС – гибель в течение 10 мин,

при 100 ºС – в течение 1 мин.

Чувствителен к 0,1 % сулеме, к 3-5% лизола

и фенола, УФО.

блохах – до 1 г.

При 50 ºС – гибель в течение 10 мин,

при 100 ºС – в течение 1 мин.

Чувствителен к 0,1 % сулеме, к 3-5% лизола

и фенола, УФО.

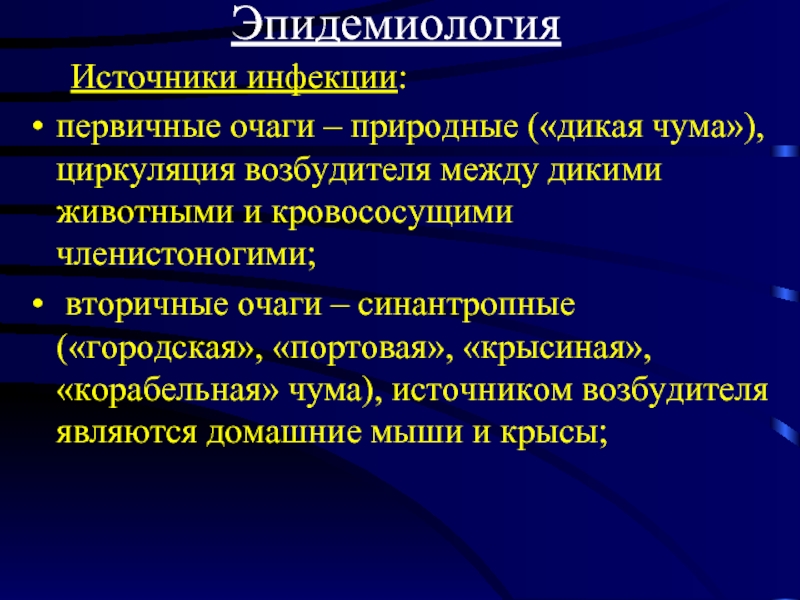

Слайд 36Эпидемиология

Источники инфекции:

первичные очаги – природные («дикая чума»),

циркуляция возбудителя между дикими животными и кровососущими членистоногими;

вторичные очаги – синантропные («городская», «портовая», «крысиная», «корабельная» чума), источником возбудителя являются домашние мыши и крысы;

вторичные очаги – синантропные («городская», «портовая», «крысиная», «корабельная» чума), источником возбудителя являются домашние мыши и крысы;

Слайд 37Эпидемиология

Пути передачи:

Трансмиссивный (через укусы инфицированных блох);

Контактный (при

разделке шкурок);

Алиментарный;

Аэрогенный (контакт с больными легочной формы чумы).

Алиментарный;

Аэрогенный (контакт с больными легочной формы чумы).

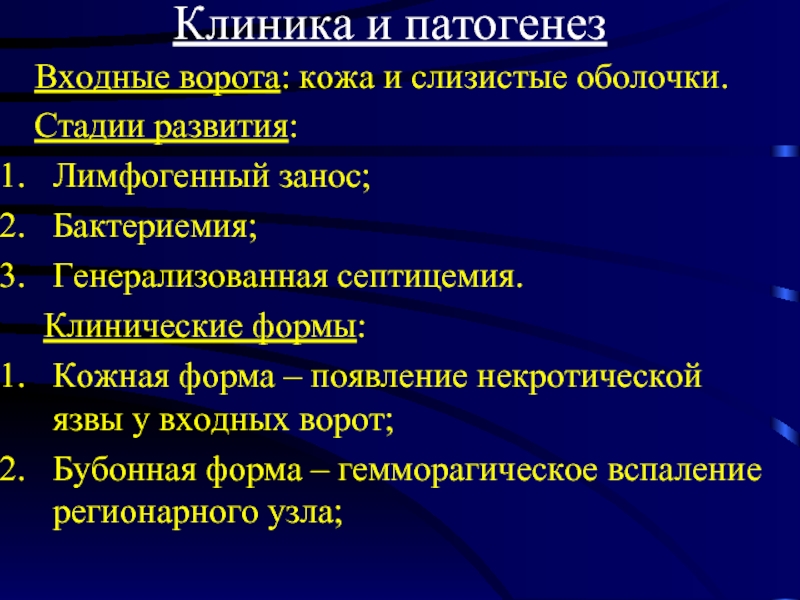

Слайд 38Клиника и патогенез

Входные ворота: кожа и слизистые оболочки.

Стадии развития:

Лимфогенный занос;

Бактериемия;

Генерализованная септицемия.

Клинические формы:

Кожная форма – появление некротической язвы у входных ворот;

Бубонная форма – гемморагическое вспаление регионарного узла;

Лимфогенный занос;

Бактериемия;

Генерализованная септицемия.

Клинические формы:

Кожная форма – появление некротической язвы у входных ворот;

Бубонная форма – гемморагическое вспаление регионарного узла;

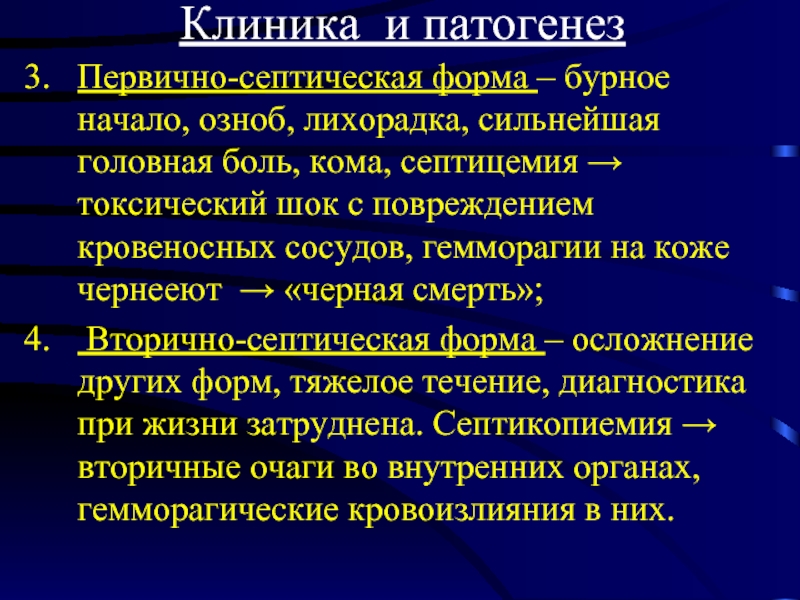

Слайд 39Клиника и патогенез

Первично-септическая форма – бурное начало, озноб, лихорадка, сильнейшая головная

боль, кома, септицемия → токсический шок с повреждением кровеносных сосудов, гемморагии на коже чернееют → «черная смерть»;

Вторично-септическая форма – осложнение других форм, тяжелое течение, диагностика при жизни затруднена. Септикопиемия → вторичные очаги во внутренних органах, гемморагические кровоизлияния в них.

Вторично-септическая форма – осложнение других форм, тяжелое течение, диагностика при жизни затруднена. Септикопиемия → вторичные очаги во внутренних органах, гемморагические кровоизлияния в них.

Слайд 40Клиника и патогенез

Первично-легочная форма – наиболее тяжелая и эпидемиологически очень опасная.

Пневмония с геморрагическими изменениями в легких, изменения в ССС, отек легких, смерть;

Вторично-легочная форма – осложнение других форм;

Кишечная форма – кровяной стул на фонеосновных проявлений (при алиментарном пути передачи);

Чума вакцинированных – легкая форма при адекватной АБ терапии.

Вторично-легочная форма – осложнение других форм;

Кишечная форма – кровяной стул на фонеосновных проявлений (при алиментарном пути передачи);

Чума вакцинированных – легкая форма при адекватной АБ терапии.

Слайд 42Иммунитет

Различной длительности и напряженности;

Отмечены случаи повторных заболеваний;

Активность обеспечивается на клеточном уровне

посредством иммуных макрофагов.

Слайд 43Диагностика

Материал для исследования: отделяемое из

язв, пунктаты лимфоузлов, кровь,

мокрота,

ликвор, фекалии, слизь из зева, трупный

материал.

Бактериоскопический метод – окраска по Граму;

Бактериологический метод – посев и идентификация по морфологическим, б/х, культуральным, АГ-ым св-вам и факторам патогенности.

ликвор, фекалии, слизь из зева, трупный

материал.

Бактериоскопический метод – окраска по Граму;

Бактериологический метод – посев и идентификация по морфологическим, б/х, культуральным, АГ-ым св-вам и факторам патогенности.

Слайд 44Диагностика

Ускоренный бактериологический метод – с ичпользованием чумного бактериофага;

Экспресс-диагностика –

ИФА, РИФ, РНГА.

Генодиагностика – ПЦР;

Биологический метод – заражение морских свинок;

Серологический метод – ретроспективный анализ плазмы.

Генодиагностика – ПЦР;

Биологический метод – заражение морских свинок;

Серологический метод – ретроспективный анализ плазмы.

Слайд 45Лечение

Обязательная госпитализация и строгая изоляция;

Этиотробная АБ терапия.

Профилактика

Специфическая:

Живая аттенуированная вакцина из штамма EV (Жерара-Робика);

Химическая вакцина (редко);

Противочумный иммуноглобулин или сыворотка (серотерапия + АБ терапия).

Химическая вакцина (редко);

Противочумный иммуноглобулин или сыворотка (серотерапия + АБ терапия).

Слайд 46Профилактика

Неспецифическая:

Выявление очагов чумы – дезинфекция, дератизация, дезинсекция;

Выявление и

лечение больных;

Карантин и обсервация;

Работа в противочумных костюмах;

Выполнение международных конвенций по профилактике чумы.

Карантин и обсервация;

Работа в противочумных костюмах;

Выполнение международных конвенций по профилактике чумы.