- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

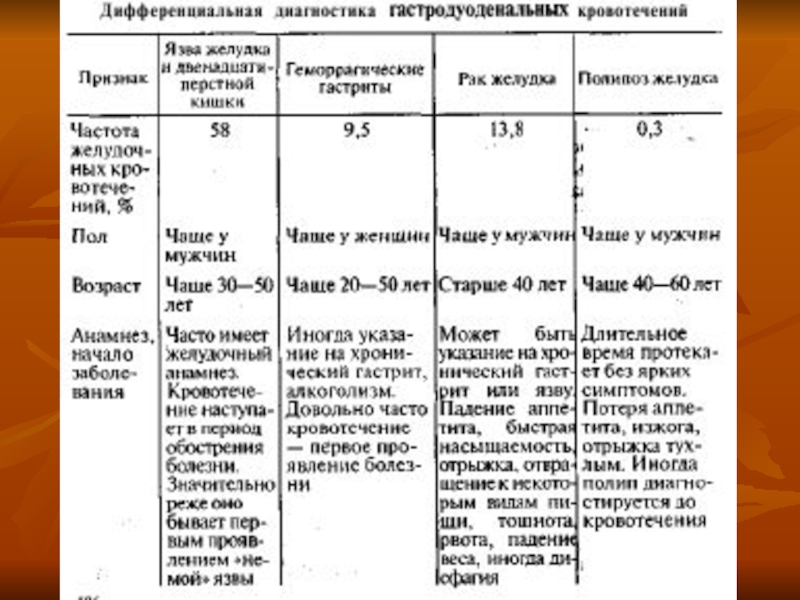

Острые гастродуоденальные кровотечения презентация

Содержание

- 1. Острые гастродуоденальные кровотечения

- 2. Актуальность проблемы язвенных гастродуоденальных кровотечений 1. Высокий

- 3. - В структуре летальных исходов доминируют те,

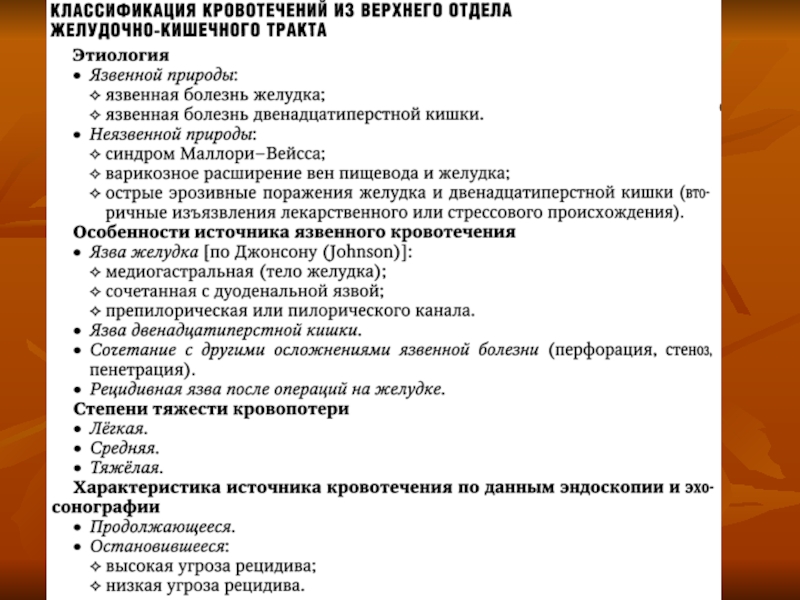

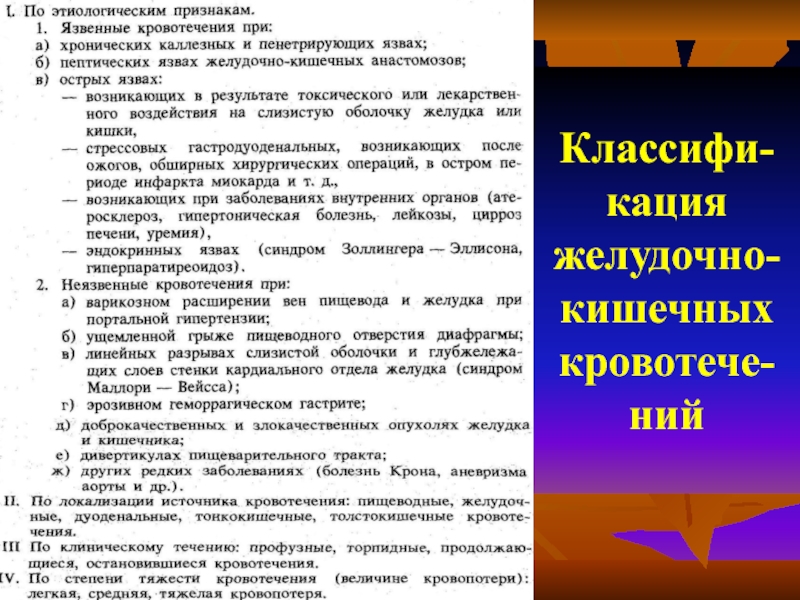

- 6. Классифи-кация желудочно-кишечных кровотече-ний

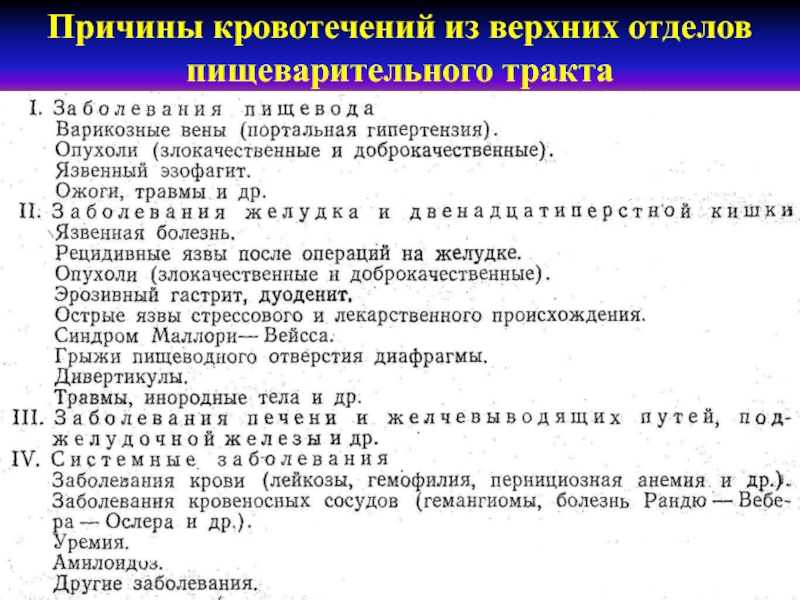

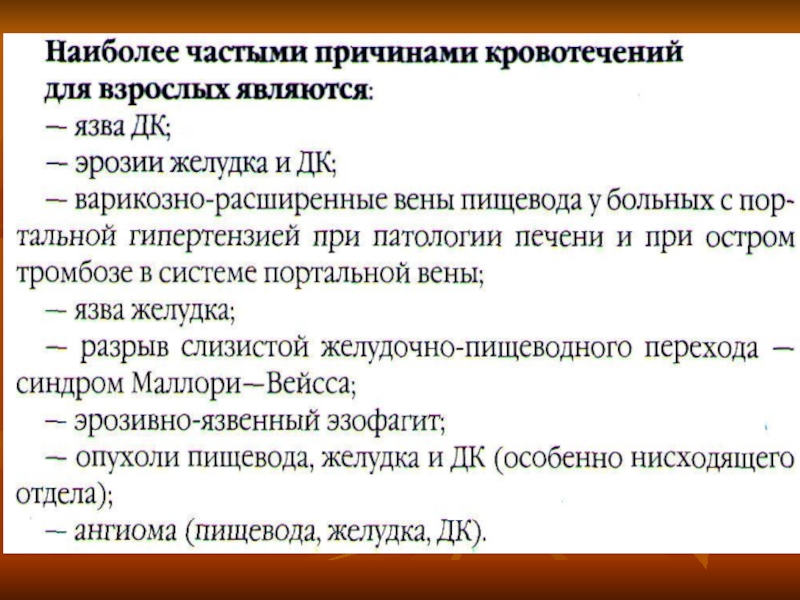

- 7. Причины кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта

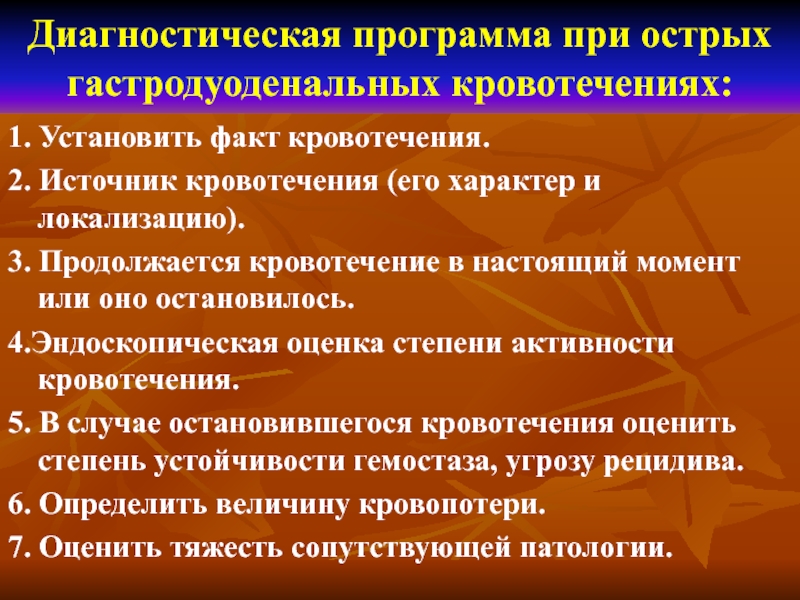

- 9. Диагностическая программа при острых гастродуоденальных кровотечениях: 1.

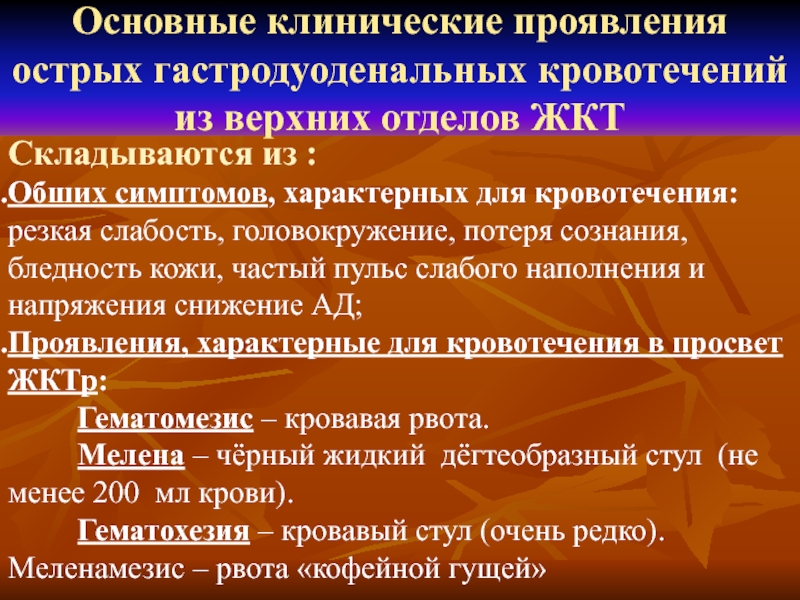

- 10. Основные клинические проявления острых гастродуоденальных кровотечений из

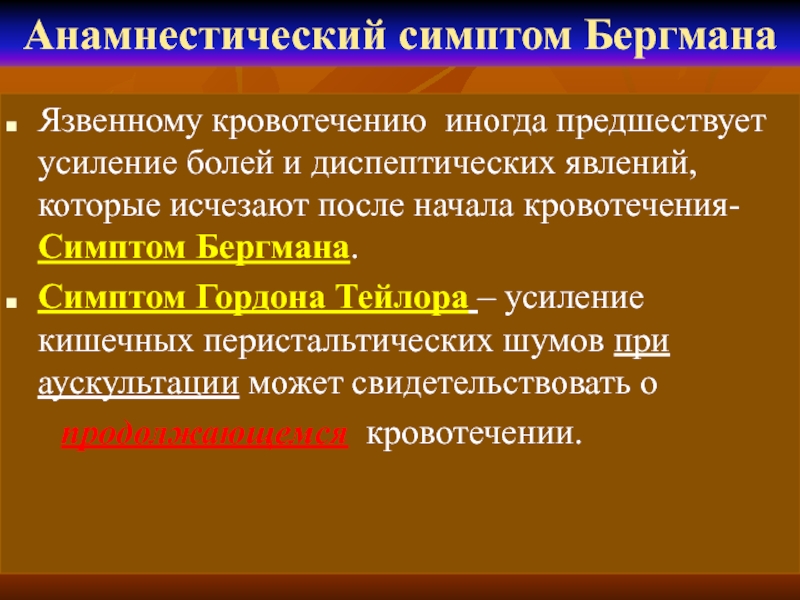

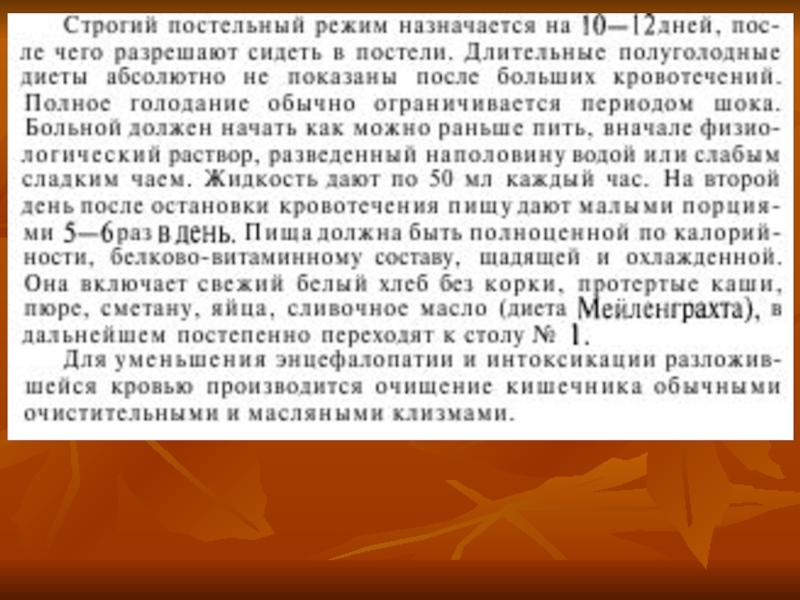

- 11. Анамнестический симптом Бергмана Язвенному кровотечению иногда предшествует

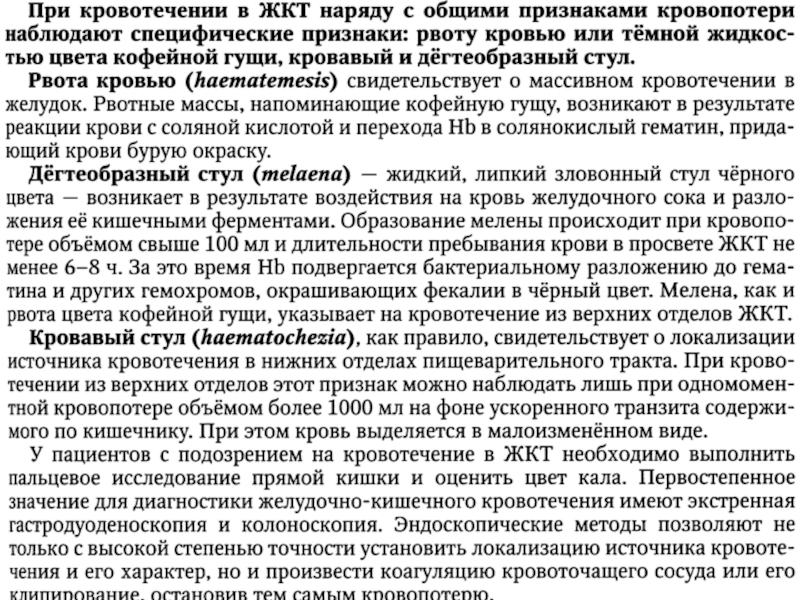

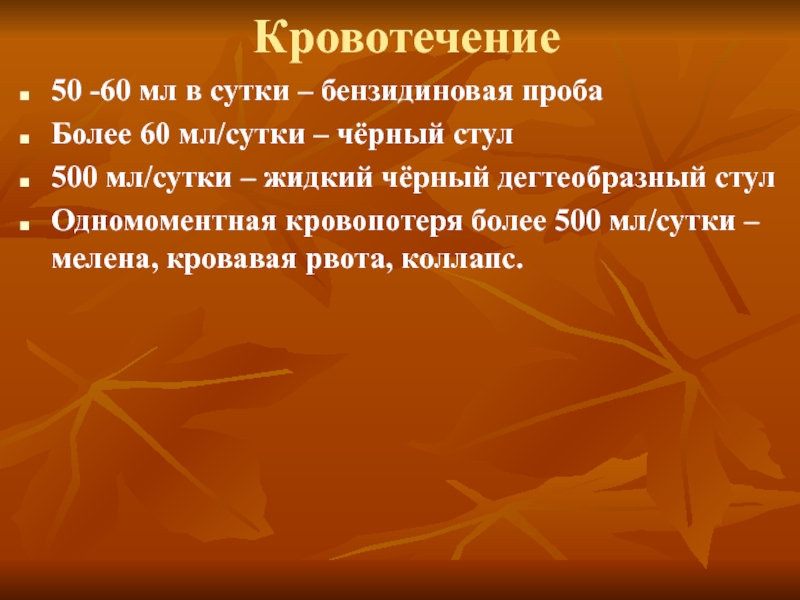

- 13. Кровотечение 50 -60 мл в сутки –

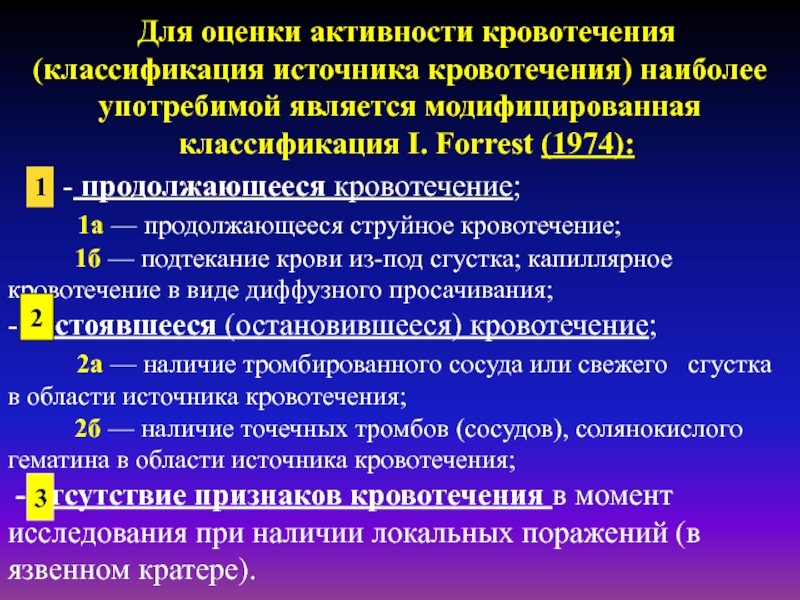

- 14. Для оценки активности кровотечения (классификация источника кровотечения)

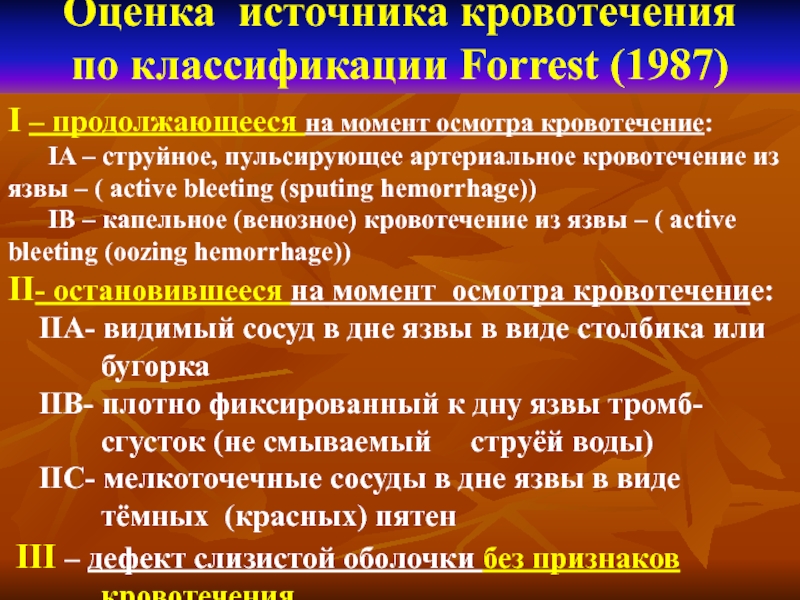

- 15. Оценка источника кровотечения по классификации Forrest

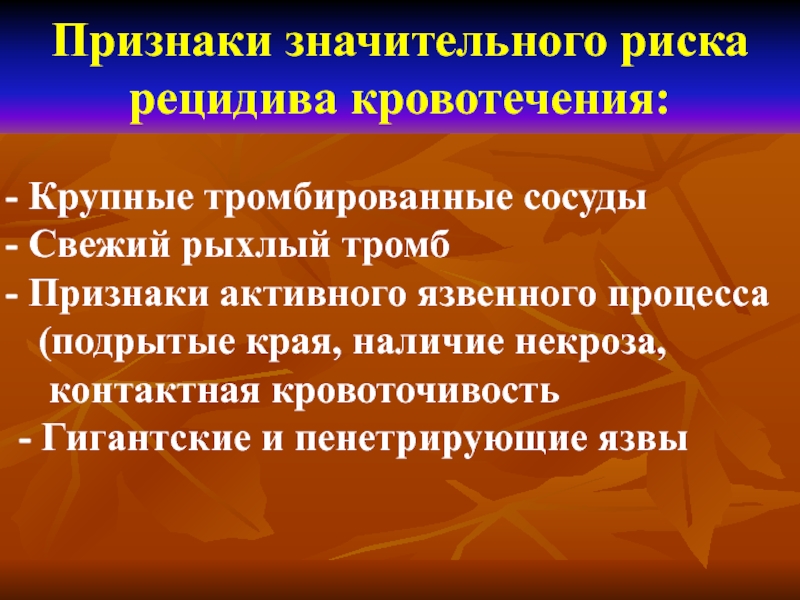

- 16. Признаки значительного риска рецидива кровотечения:

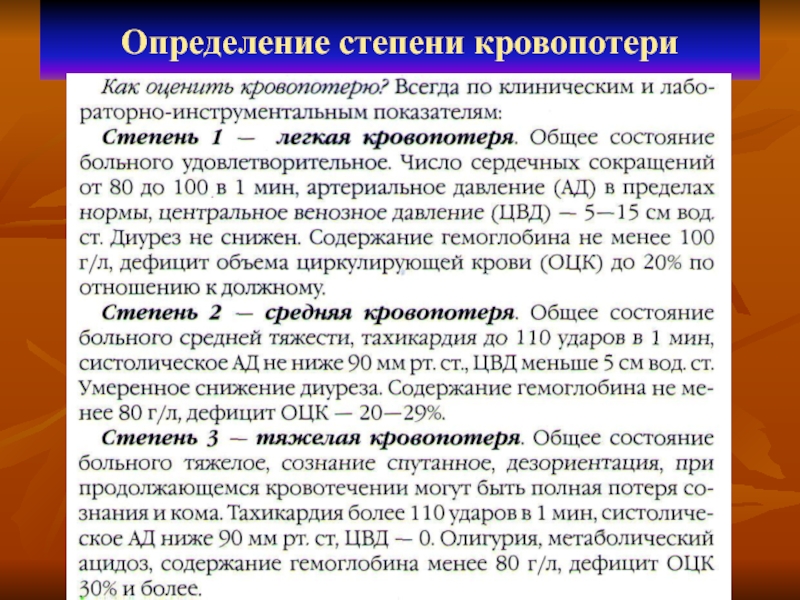

- 17. Определение степени кровопотери

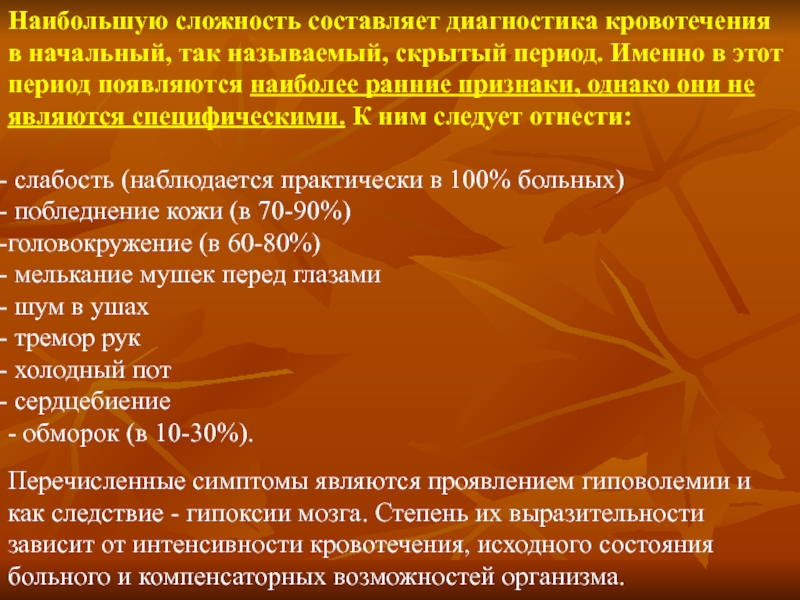

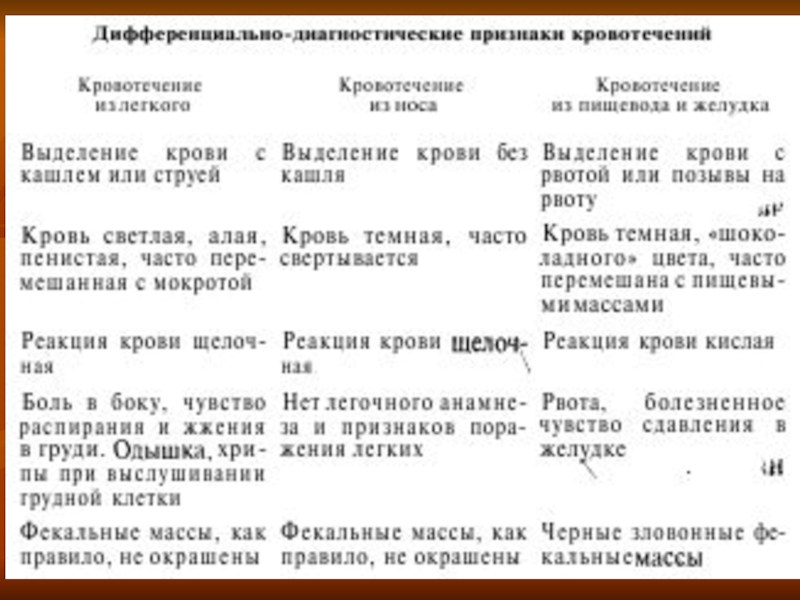

- 18. Наибольшую сложность составляет диагностика кровотечения в начальный,

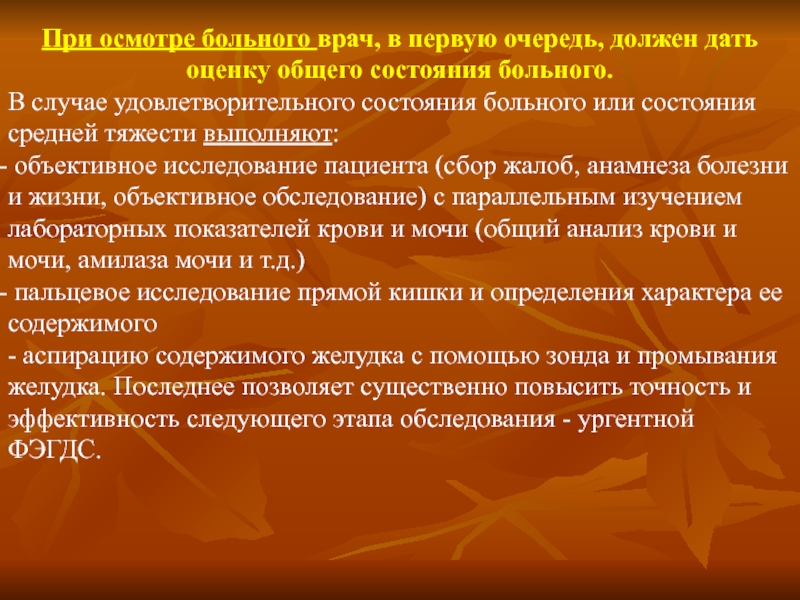

- 19. При осмотре больного врач, в первую очередь,

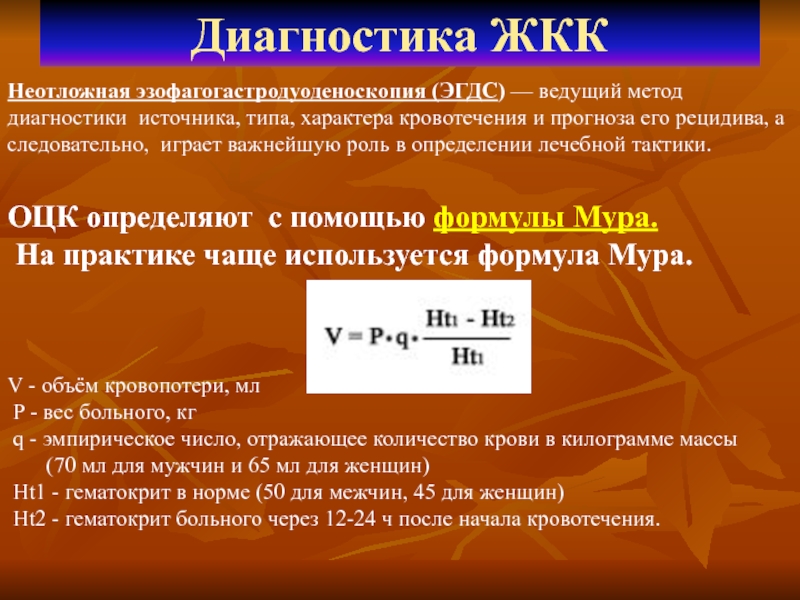

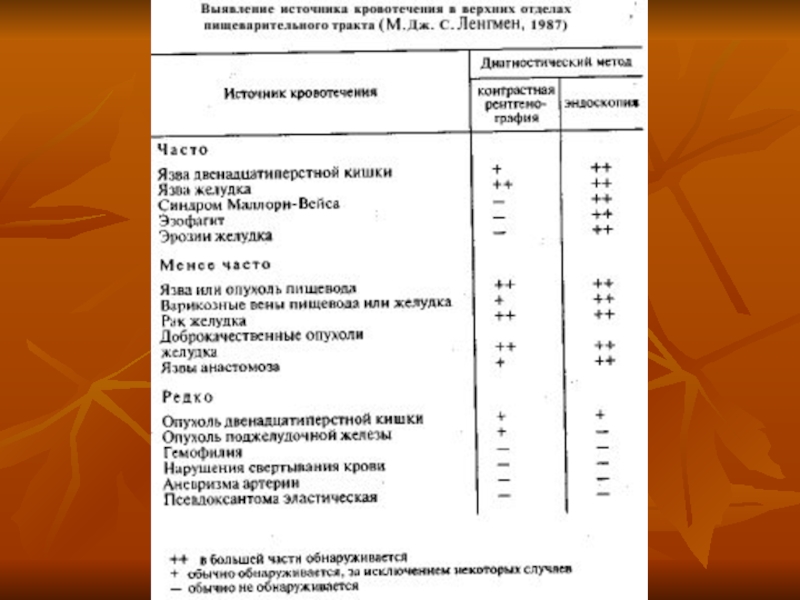

- 20. Диагностика ЖКК Неотложная эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — ведущий

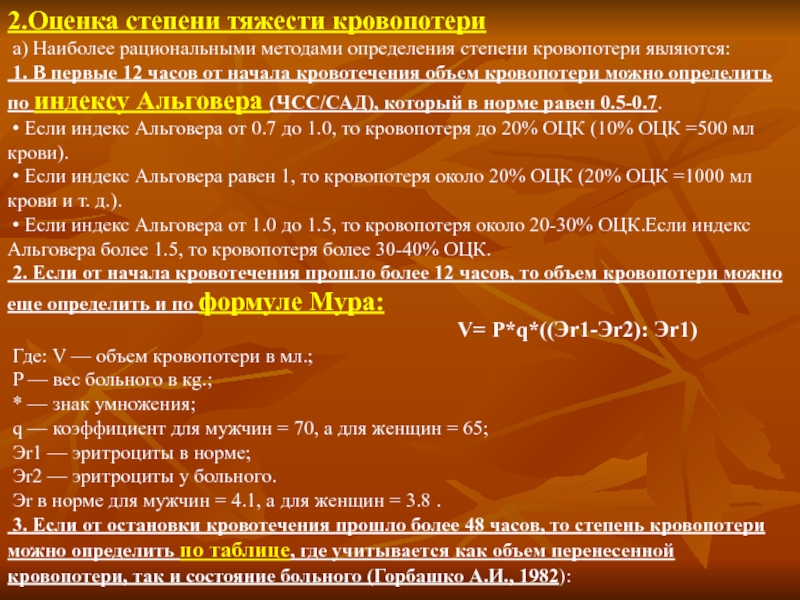

- 21. 2.Оценка степени тяжести кровопотери а) Наиболее

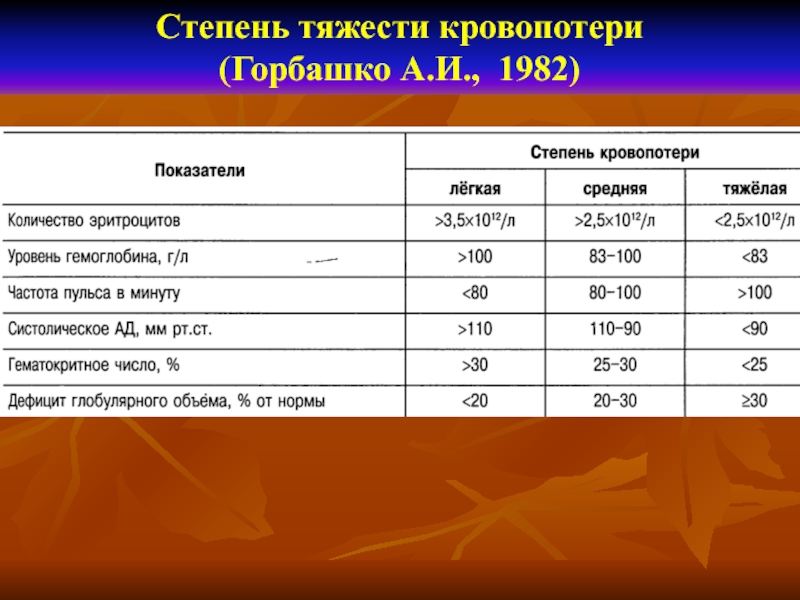

- 22. Степень тяжести кровопотери (Горбашко А.И., 1982)

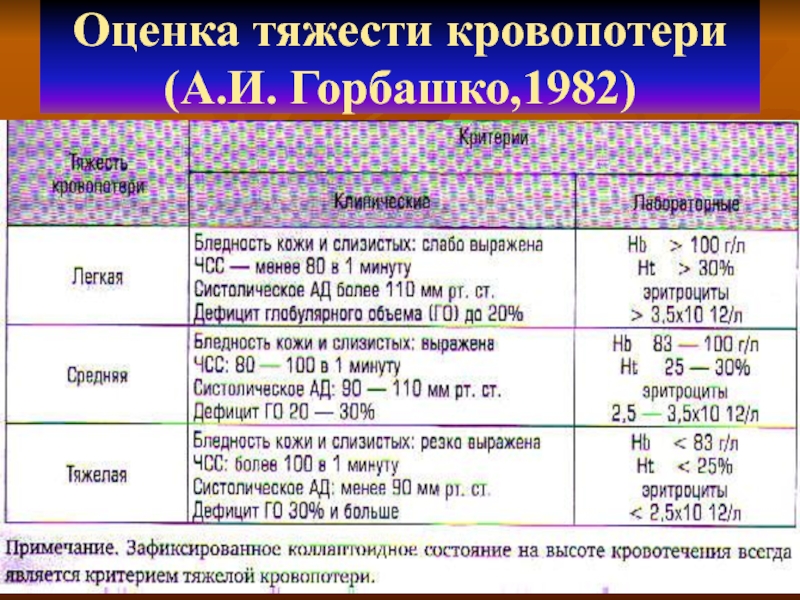

- 23. Оценка тяжести кровопотери (А.И. Горбашко,1982)

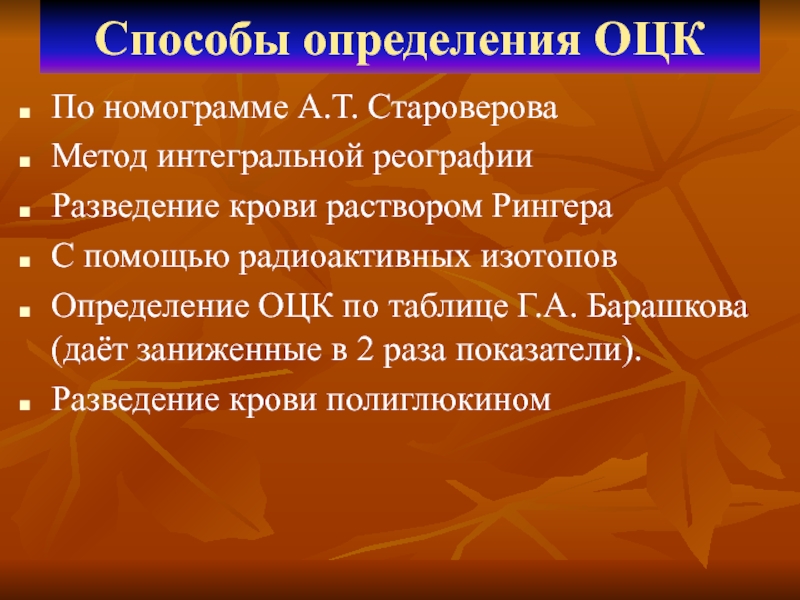

- 26. Способы определения ОЦК По номограмме А.Т. Староверова

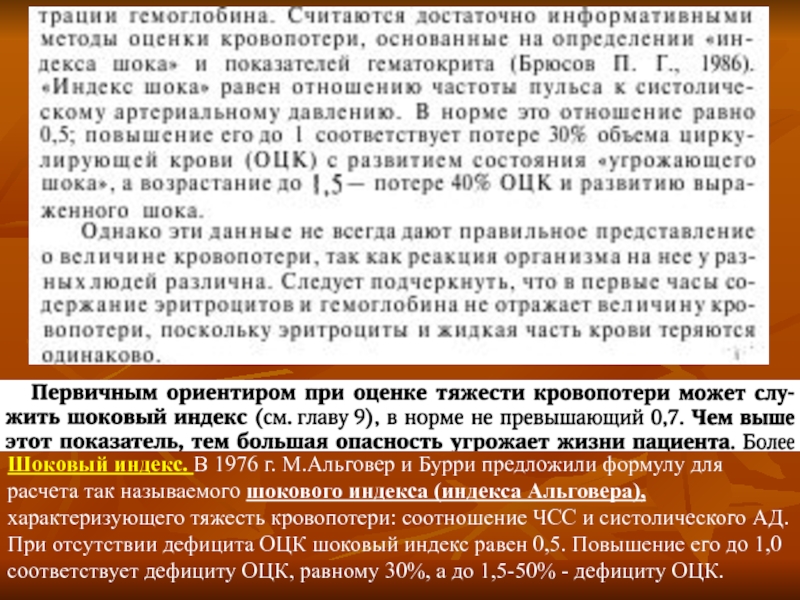

- 27. Шоковый индекс. В 1976 г. М.Альговер и

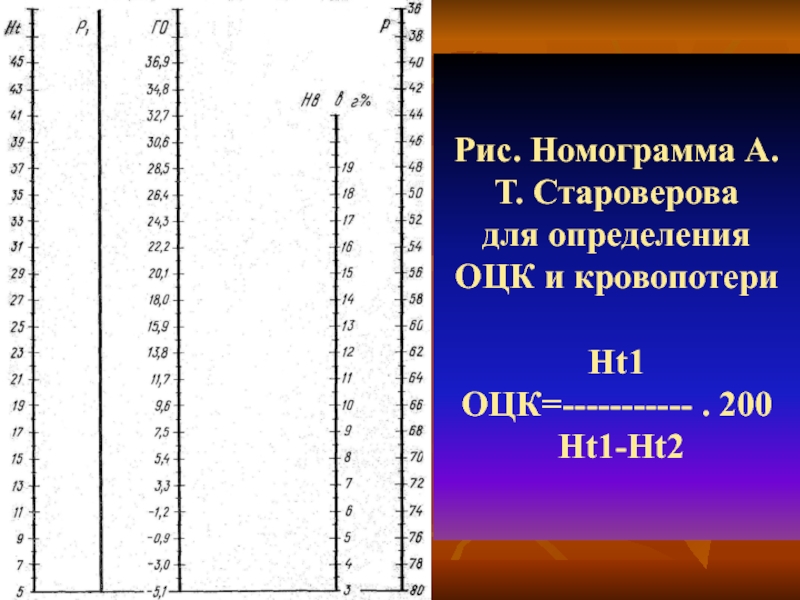

- 28. Рис. Номограмма А.Т. Староверова для определения

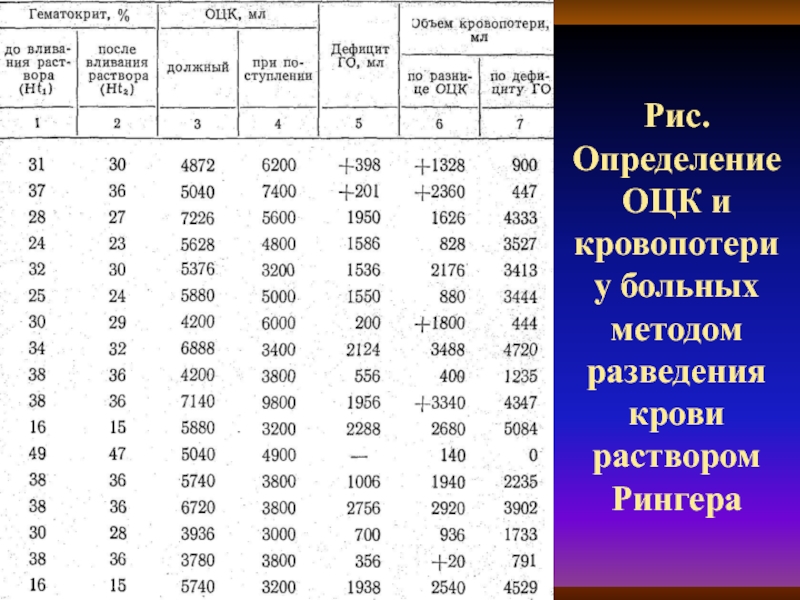

- 29. Рис. Определение ОЦК и кровопотери у больных методом разведения крови раствором Рингера

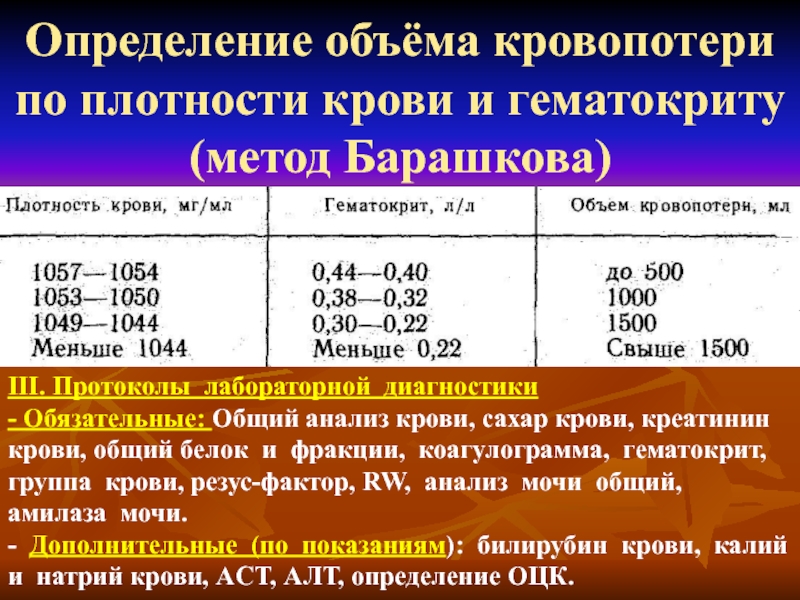

- 30. Определение объёма кровопотери по плотности крови и

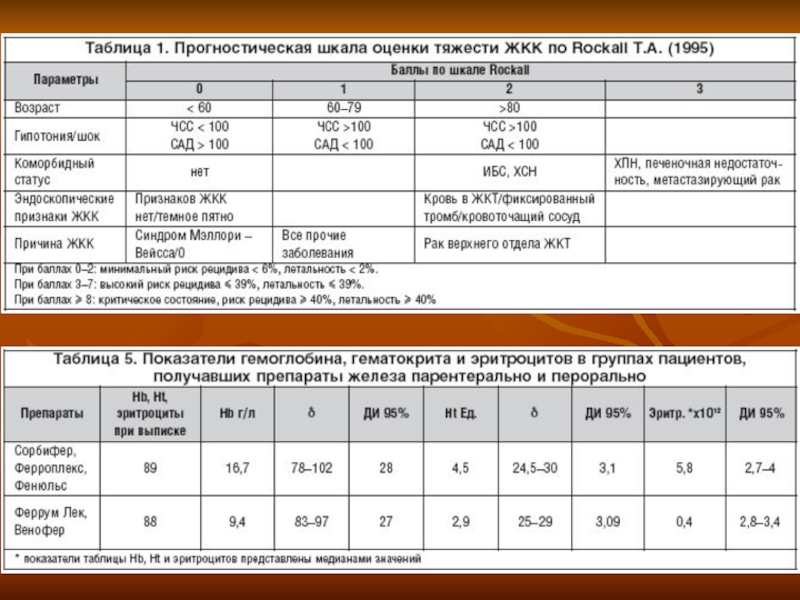

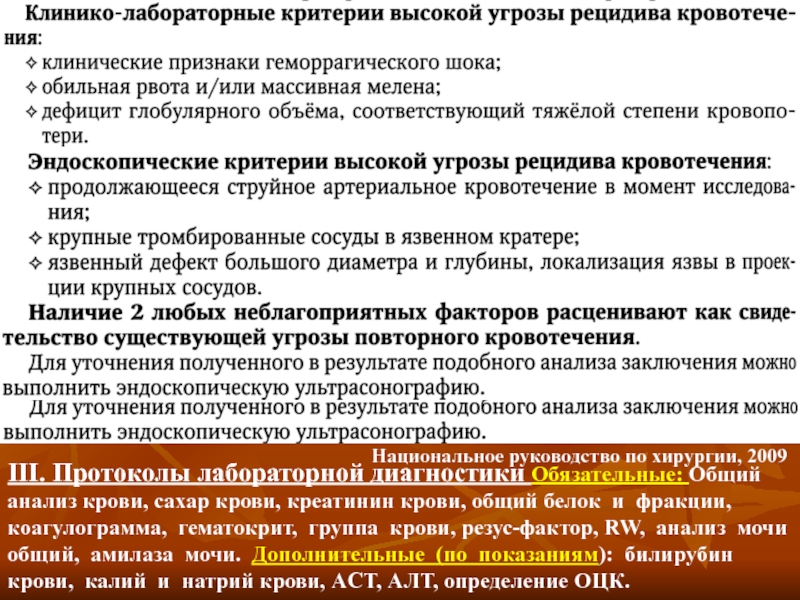

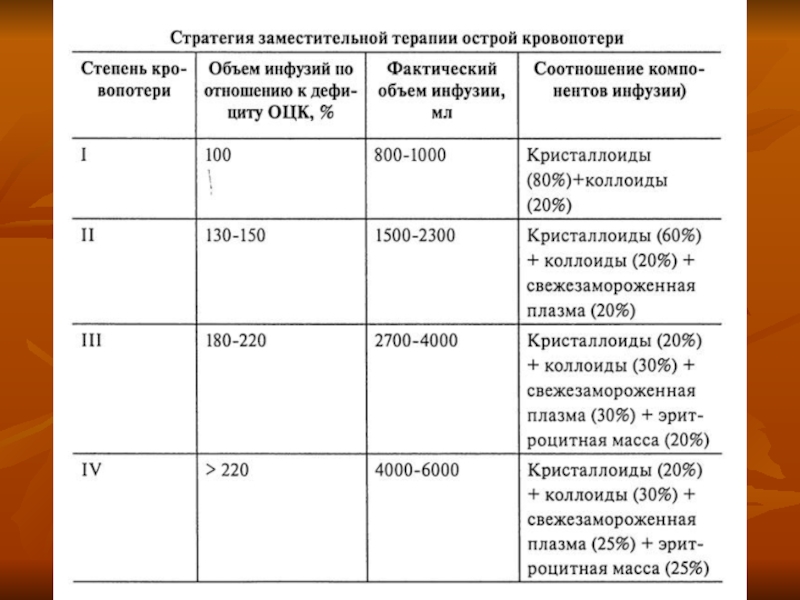

- 32. Национальное руководство по хирургии, 2009 III. Протоколы

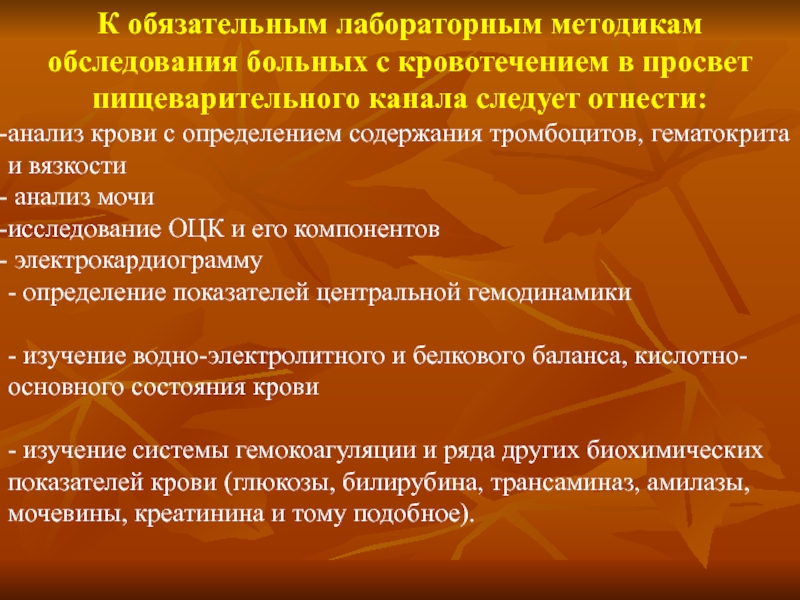

- 33. К обязательным лабораторным методикам обследования больных с

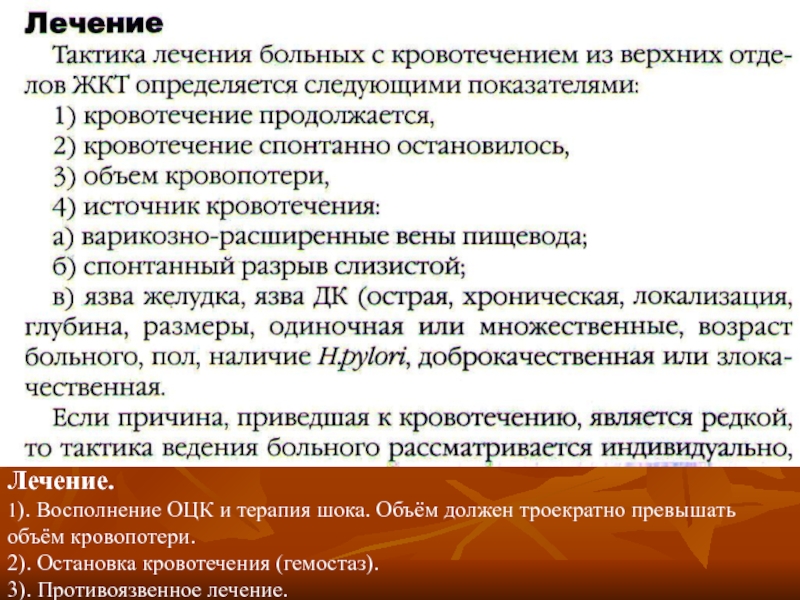

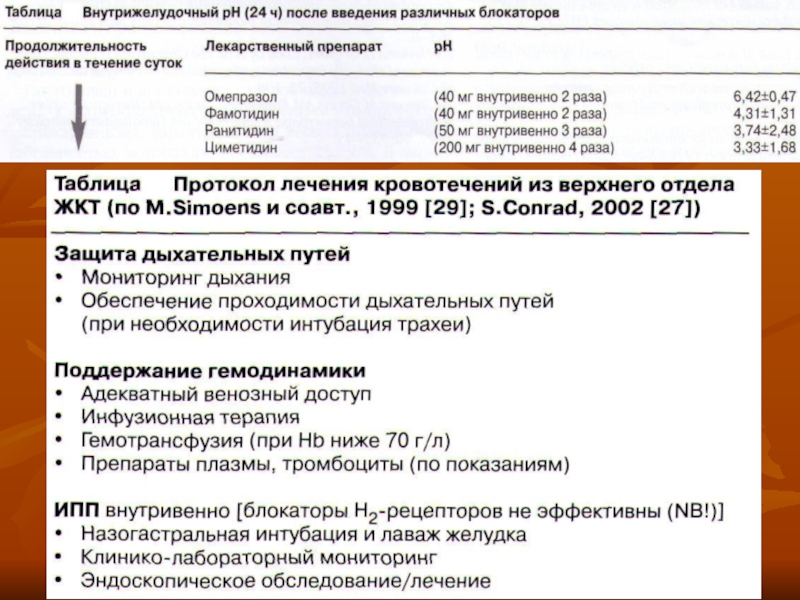

- 34. Лечение. 1). Восполнение ОЦК и терапия

- 35. Остановка кровотечения и заместительная терапия

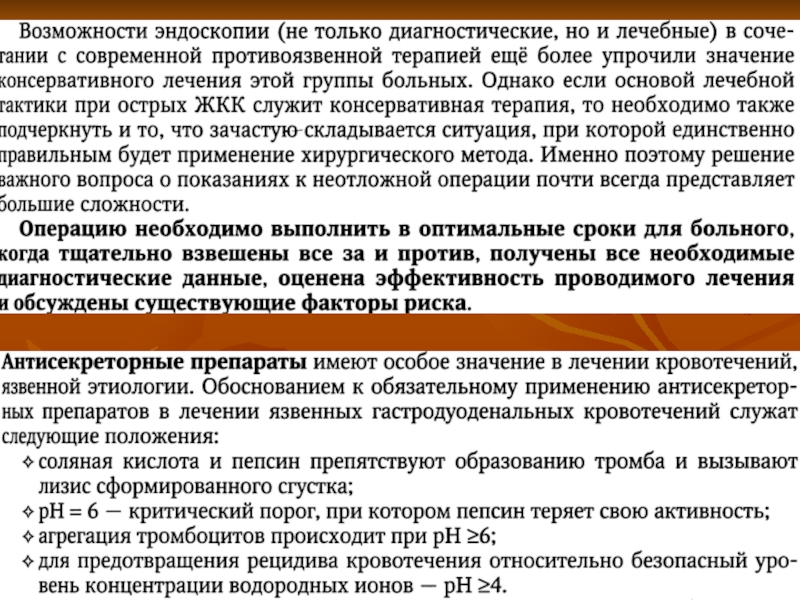

- 36. Все современные способы эндоскопического влияния на источник

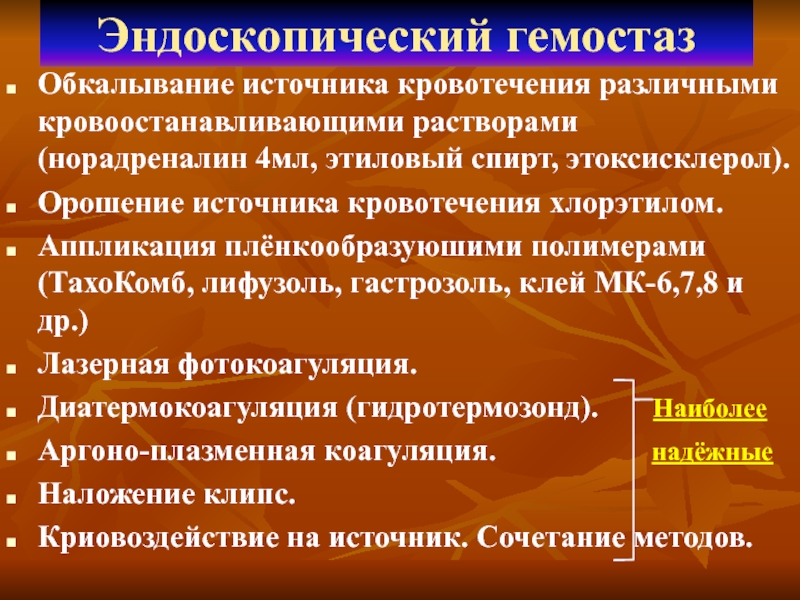

- 37. Методы эндоскопического гемостаза: Термические Инъекционные Механические Аппликационные

- 38. Эндоскопический гемостаз Обкалывание источника кровотечения различными кровоостанавливающими

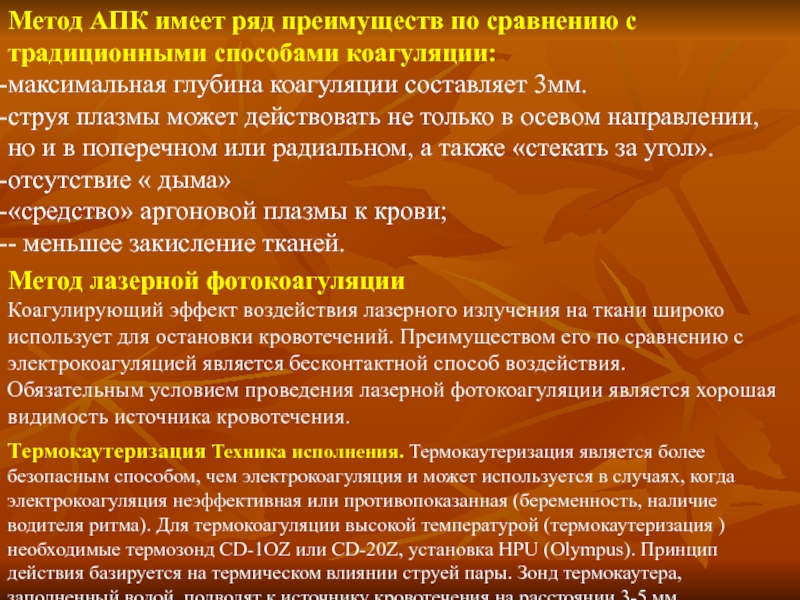

- 39. Метод АПК имеет ряд преимуществ по сравнению

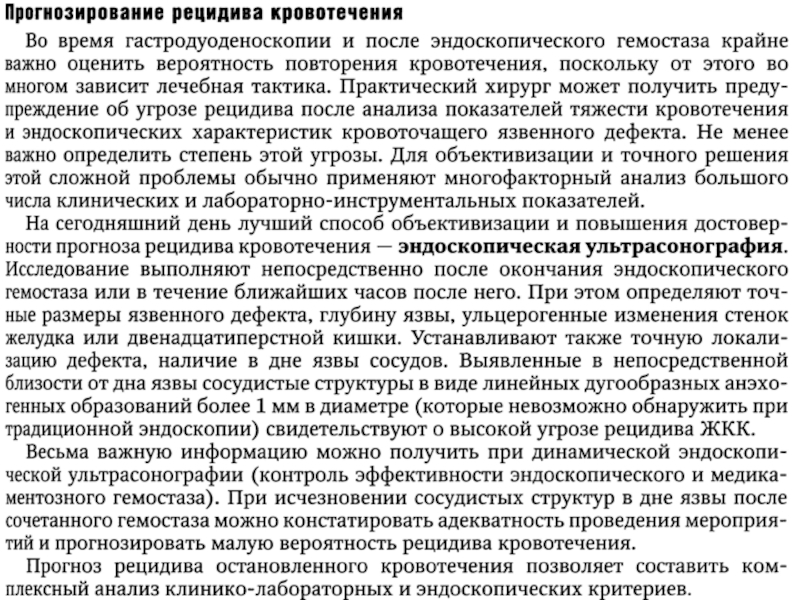

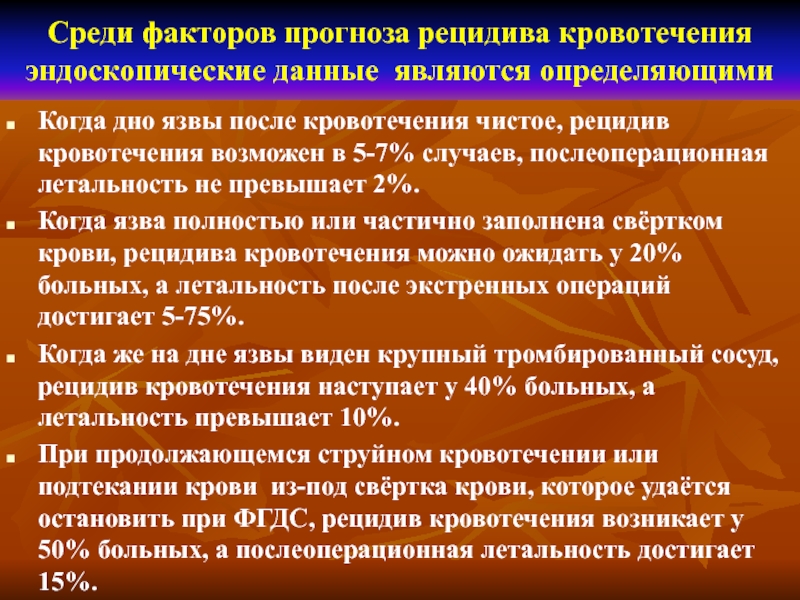

- 40. Среди факторов прогноза рецидива кровотечения эндоскопические данные

- 41. Выбор метода эндоскопического гемостаза 3 2 1 Приоритеты выбора метода эндогемостаза

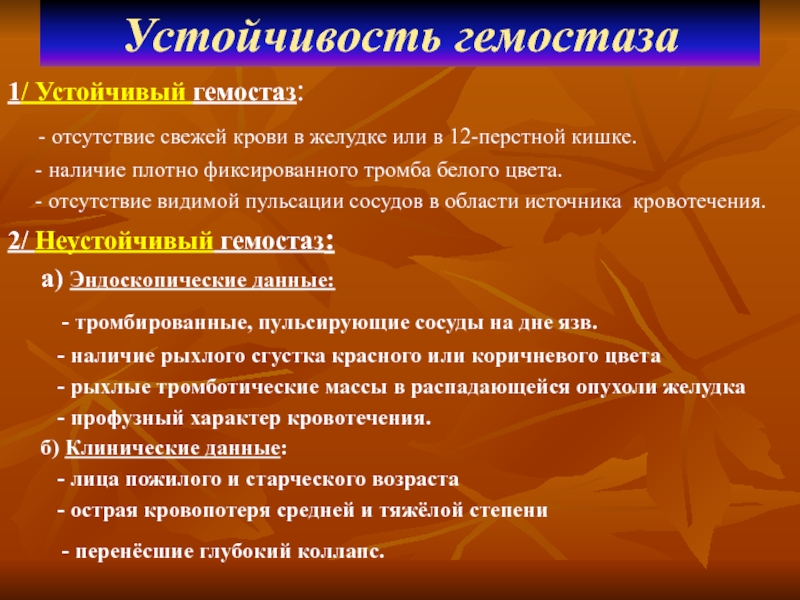

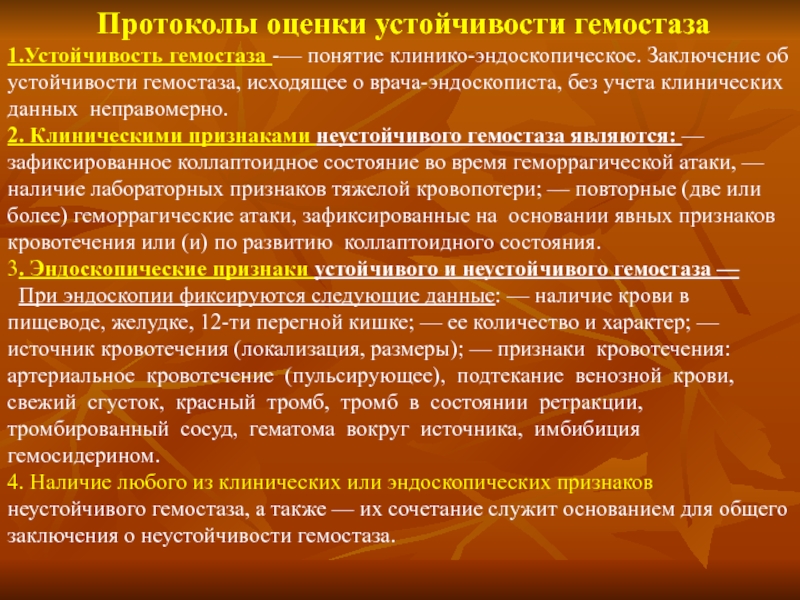

- 42. Устойчивость гемостаза 1/ Устойчивый гемостаз:

- 43. Протоколы оценки устойчивости гемостаза 1.Устойчивость

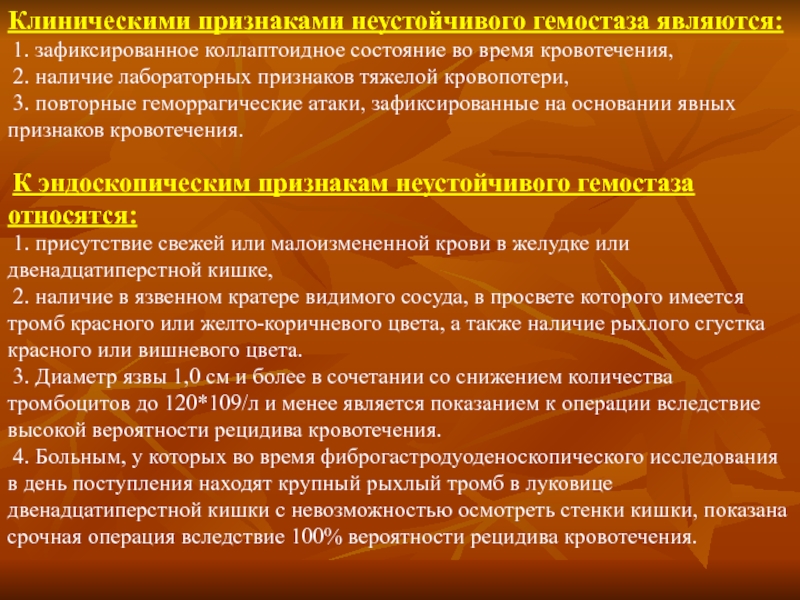

- 44. Клиническими признаками неустойчивого гемостаза являются: 1.

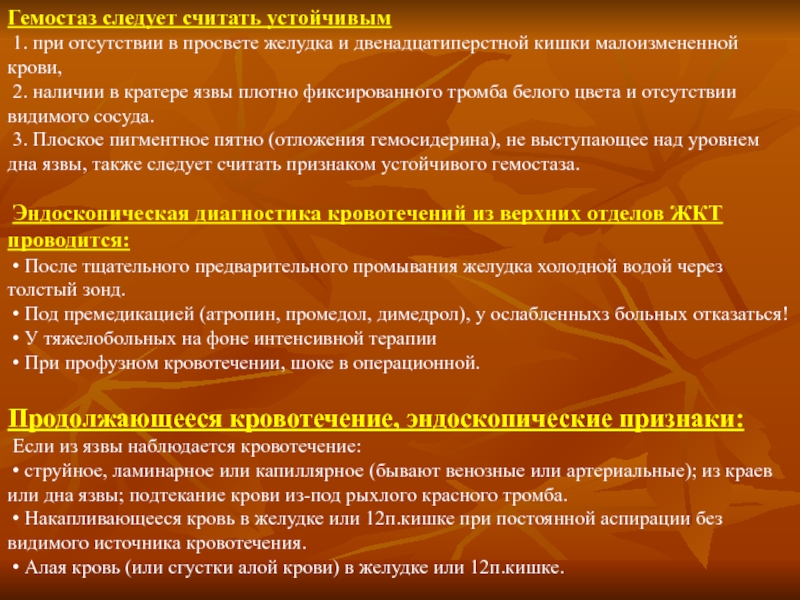

- 45. Гемостаз следует считать устойчивым 1. при

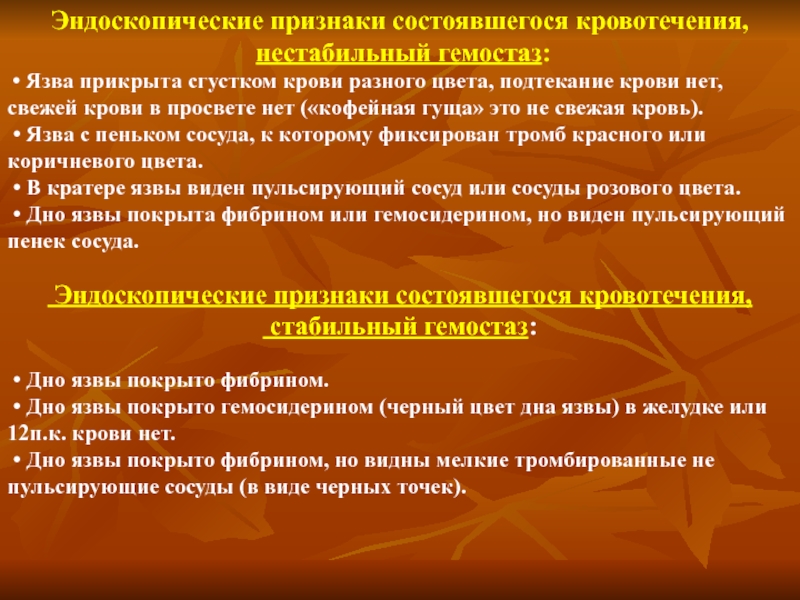

- 46. Эндоскопические признаки состоявшегося кровотечения, нестабильный гемостаз:

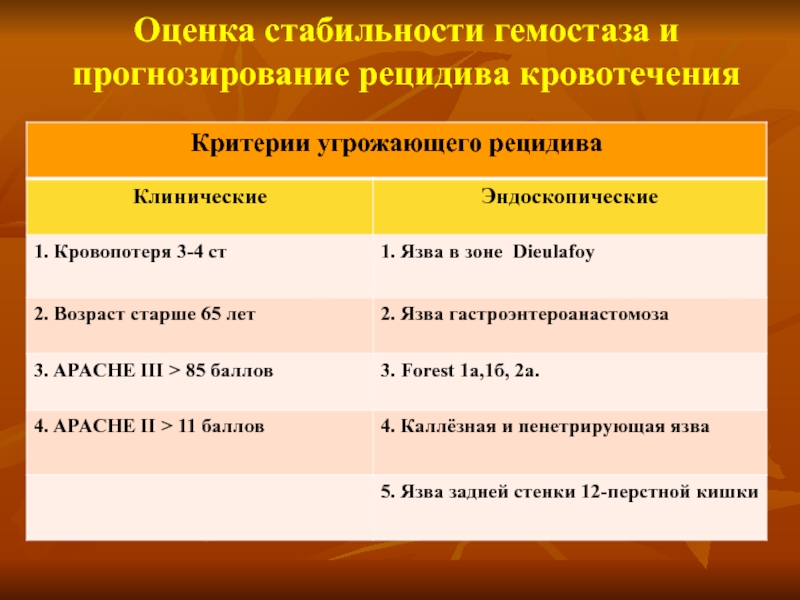

- 47. Оценка стабильности гемостаза и прогнозирование рецидива кровотечения

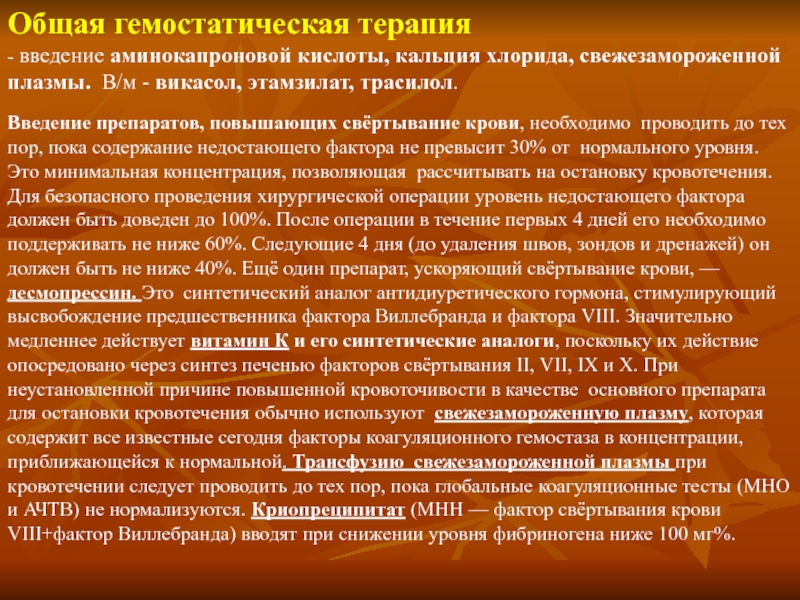

- 49. Введение препаратов, повышающих свёртывание крови, необходимо проводить

- 50. Локальные и системные средства гемостаза.

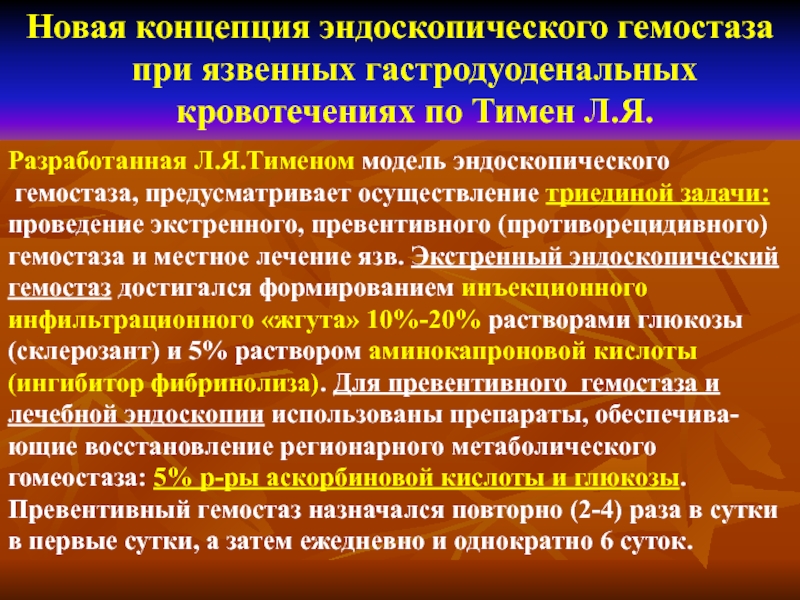

- 51. Новая концепция эндоскопического гемостаза при

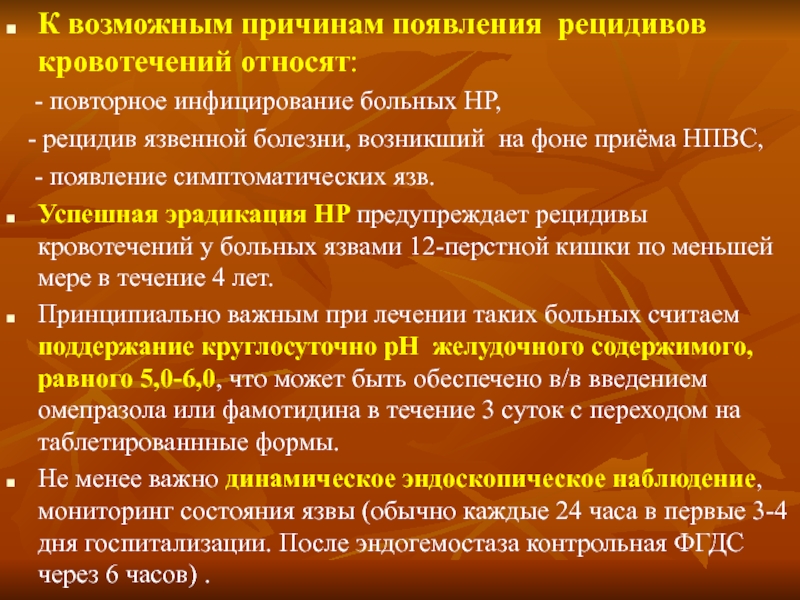

- 52. К возможным причинам появления рецидивов кровотечений относят:

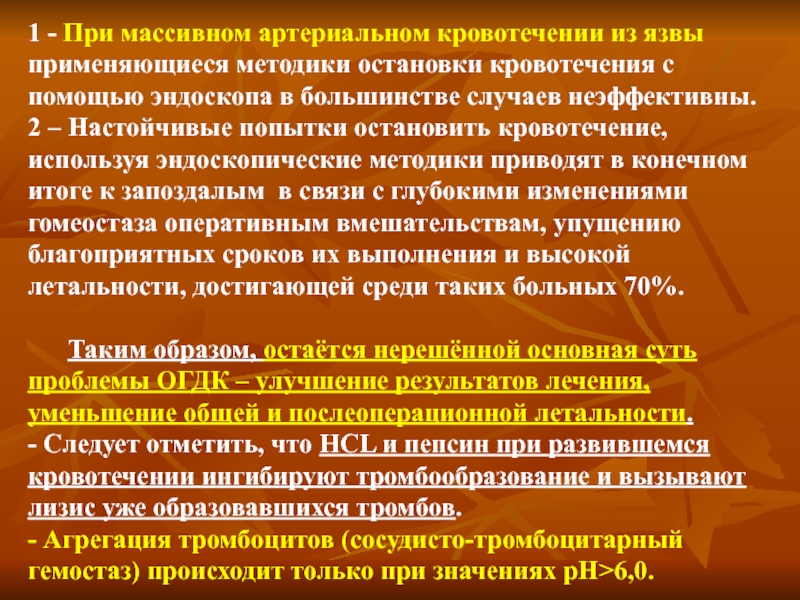

- 53. 1 - При массивном артериальном кровотечении из

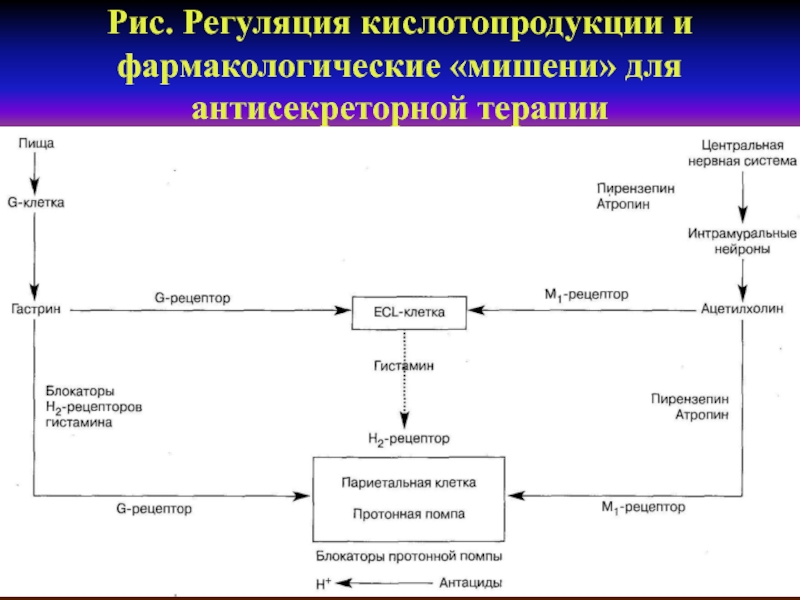

- 54. Рис. Регуляция кислотопродукции и фармакологические «мишени» для антисекреторной терапии

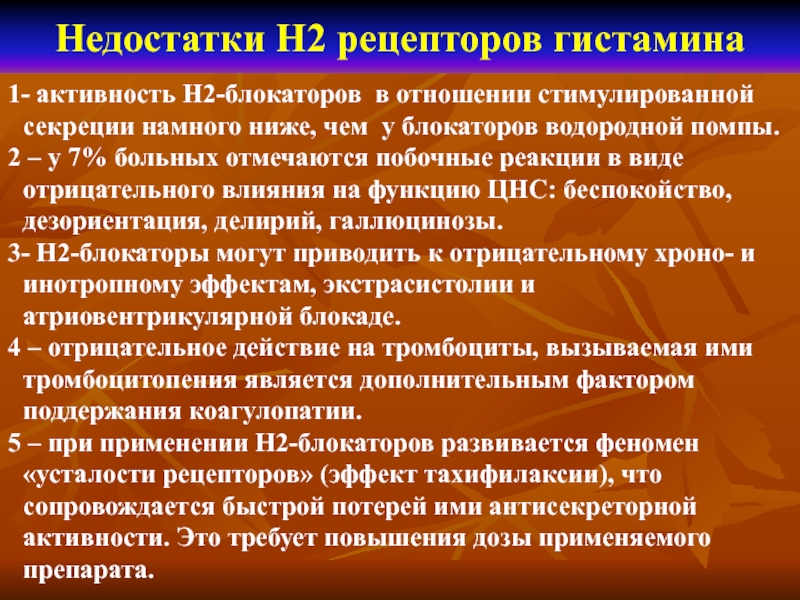

- 55. Недостатки Н2 рецепторов гистамина 1- активность Н2-блокаторов

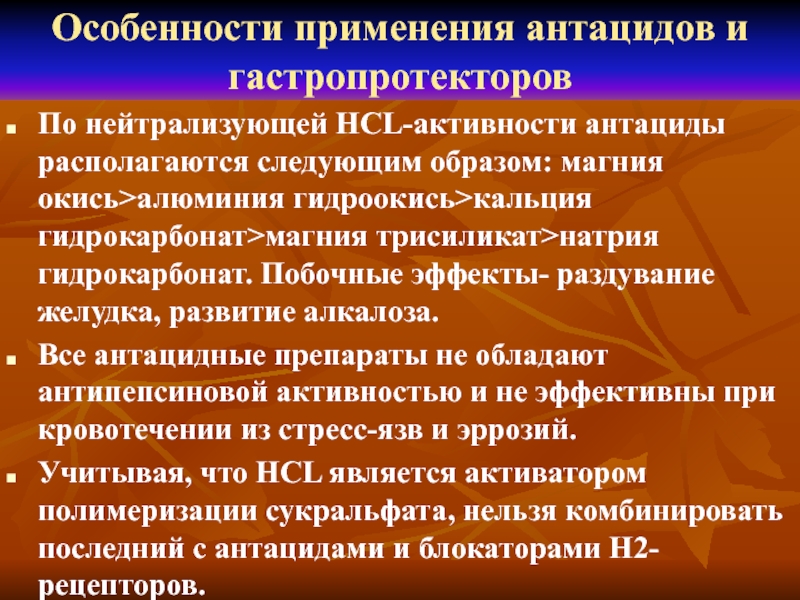

- 56. Особенности применения антацидов и гастропротекторов По

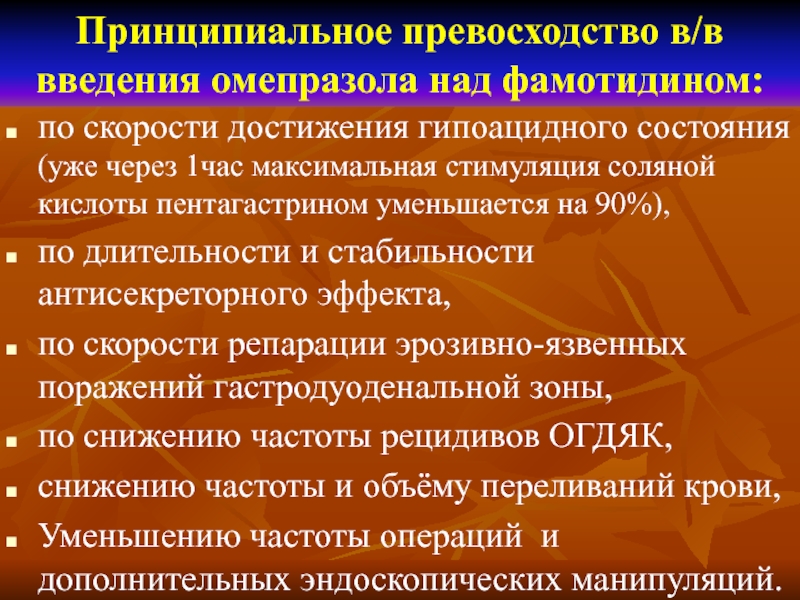

- 57. Принципиальное превосходство в/в введения омепразола над фамотидином:

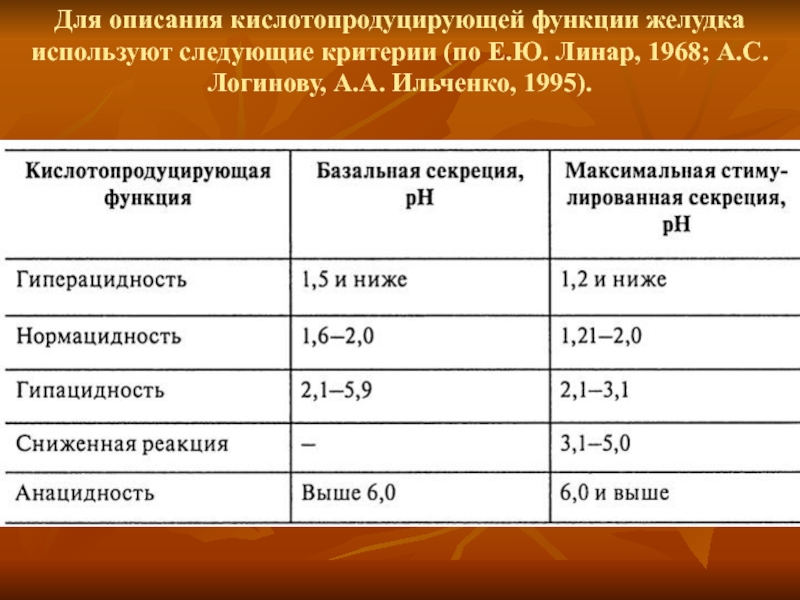

- 58. Для описания кислотопродуцирующей функции желудка используют следующие

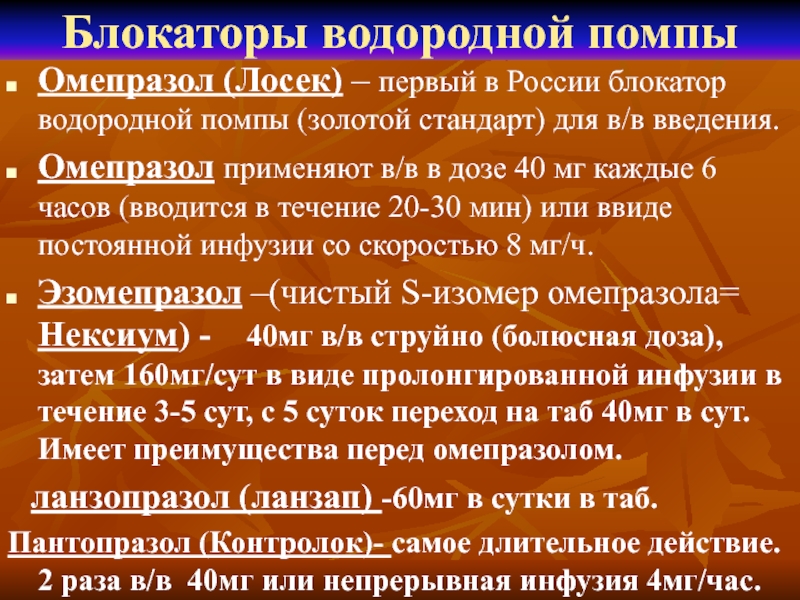

- 60. Блокаторы водородной помпы Омепразол (Лосек) – первый

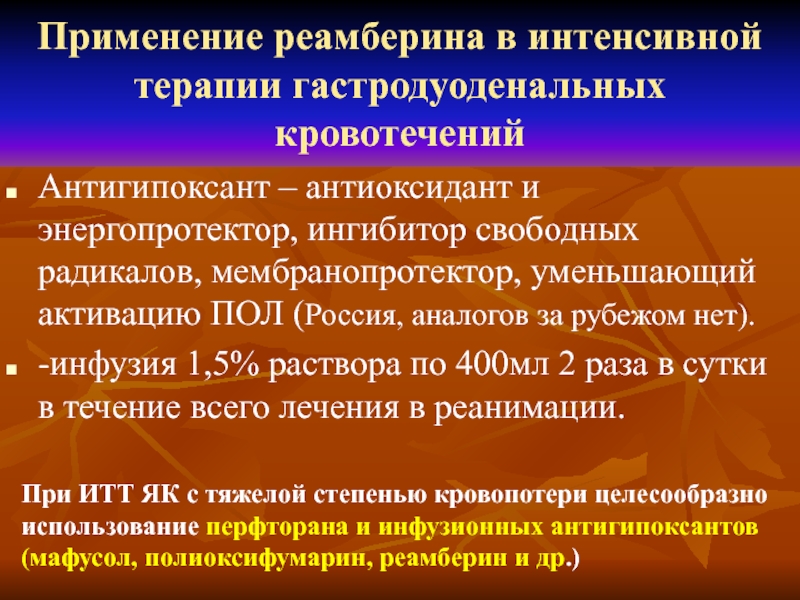

- 62. Применение реамберина в интенсивной терапии гастродуоденальных кровотечений

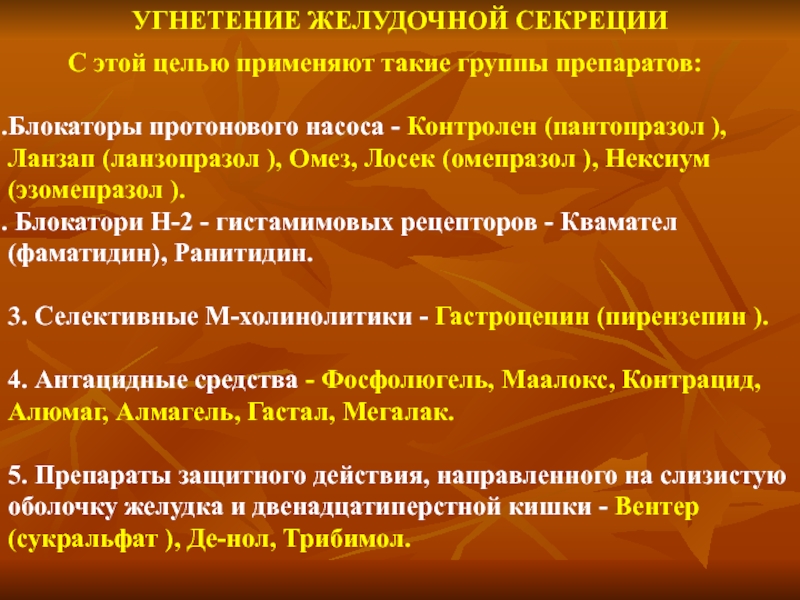

- 71. С этой

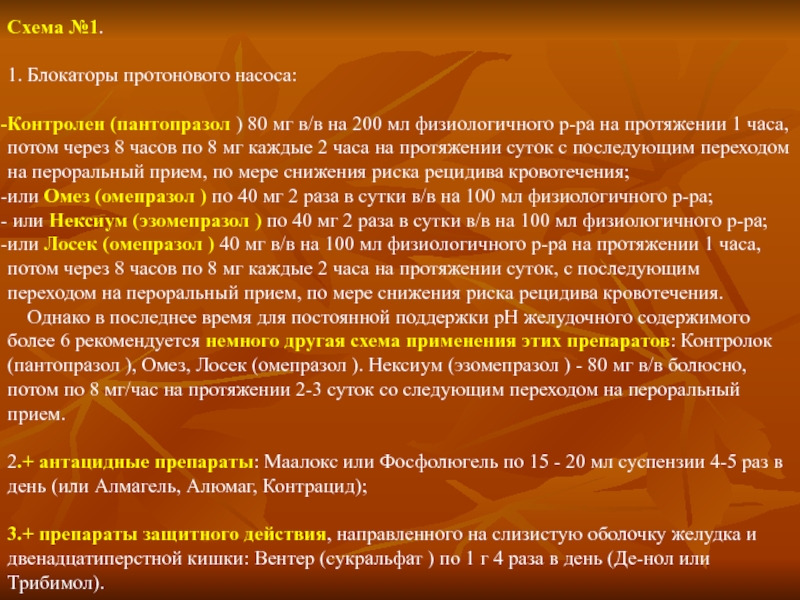

- 72. Схема №1. 1. Блокаторы протонового насоса:

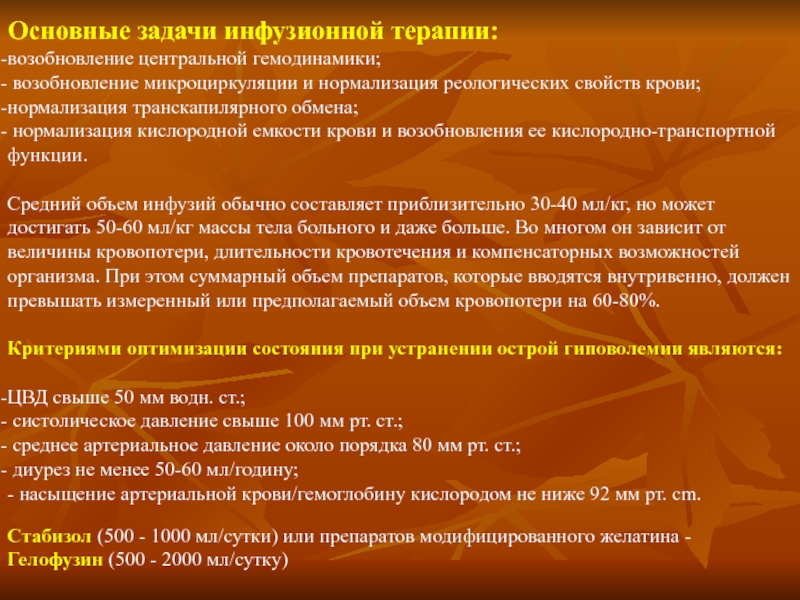

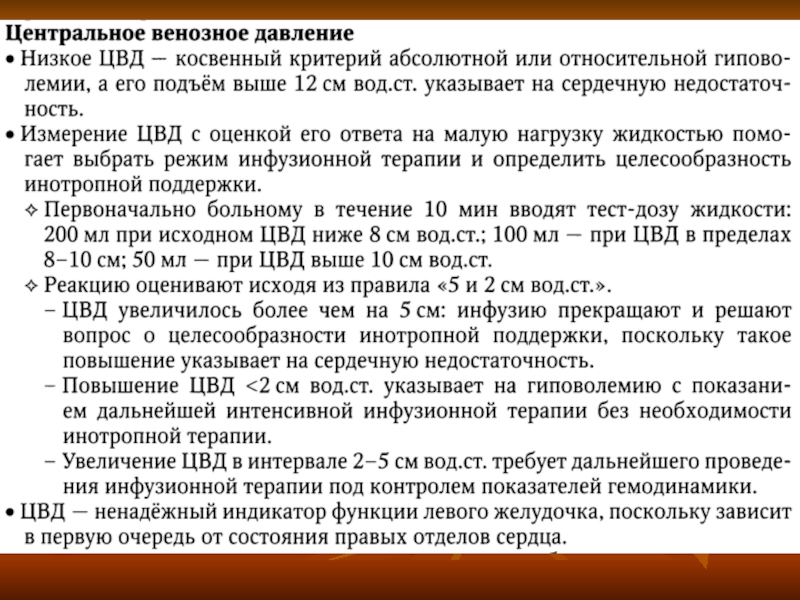

- 73. Основные задачи инфузионной терапии: возобновление центральной гемодинамики;

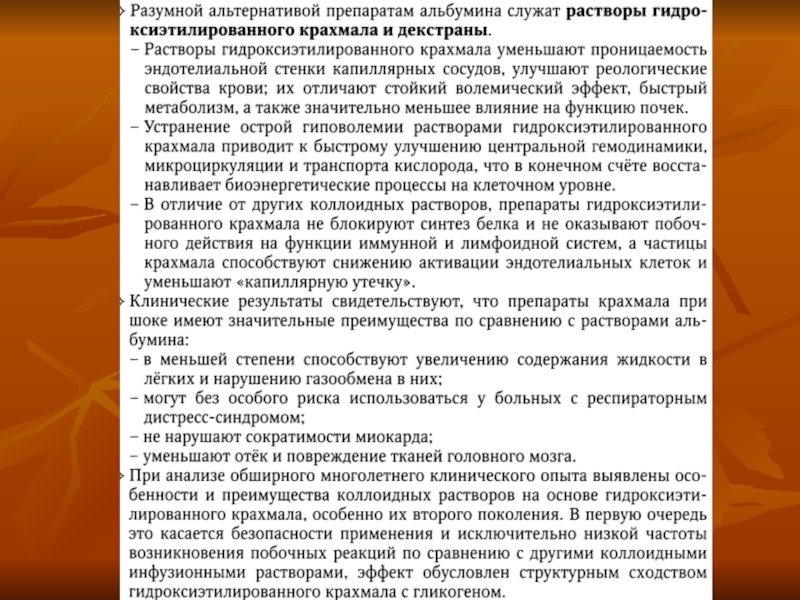

- 76. Гидроксиэтилкрахмал

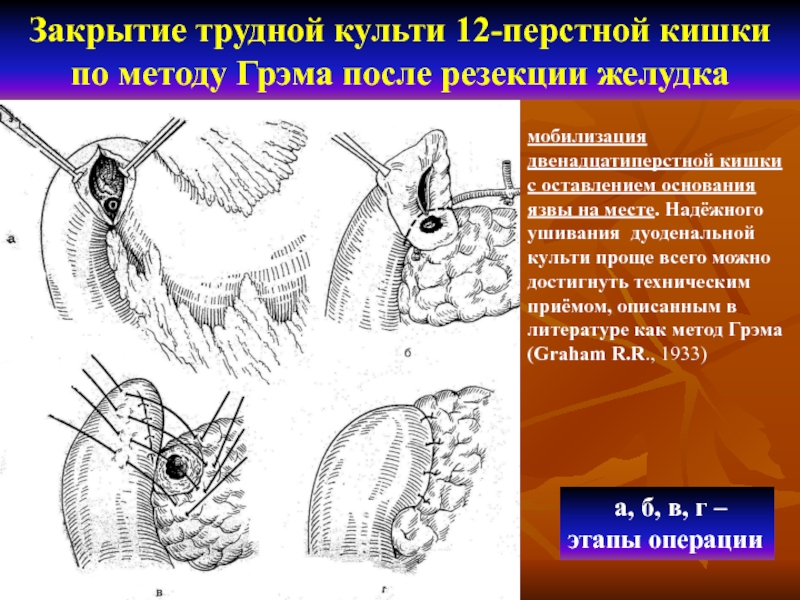

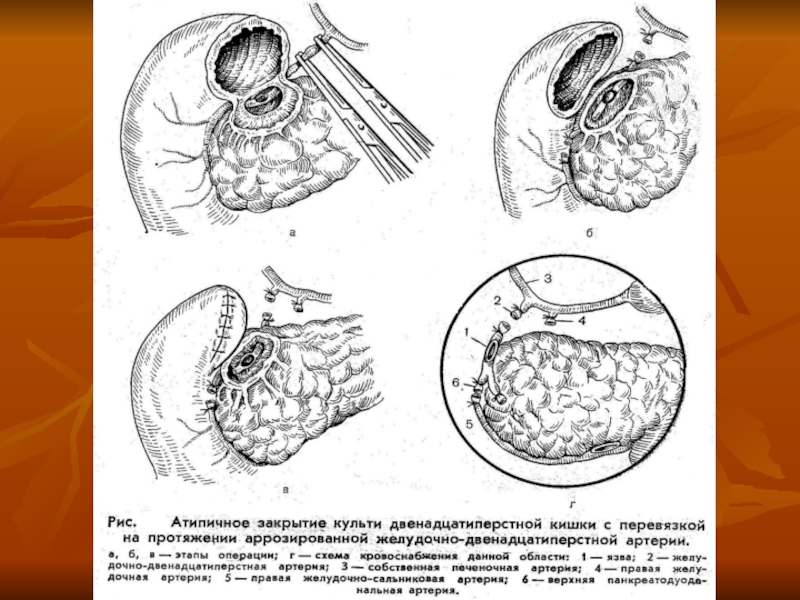

- 77. Целесообразно разделение крахмалов по поколениям I поколение

- 78. В «Международных клинических рекомендациях по ведению пациентов

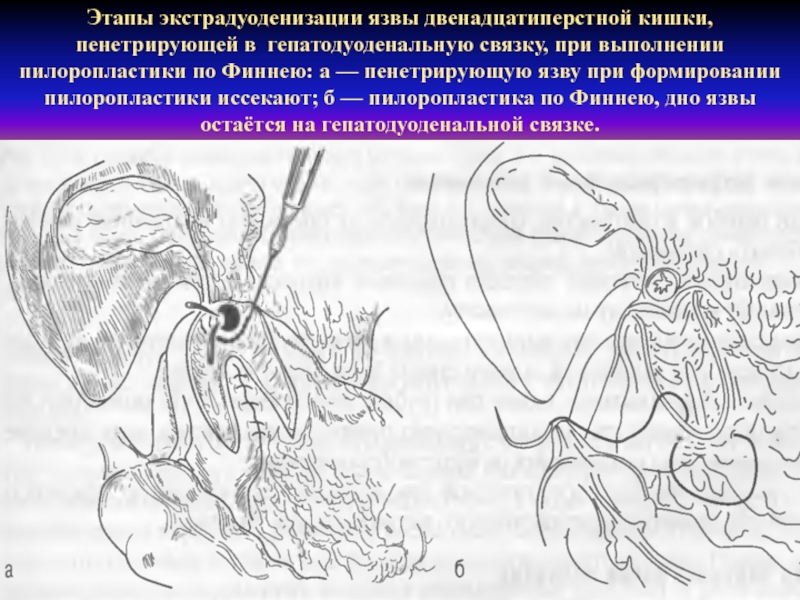

- 79. В последние годы особое внимание уделяется так

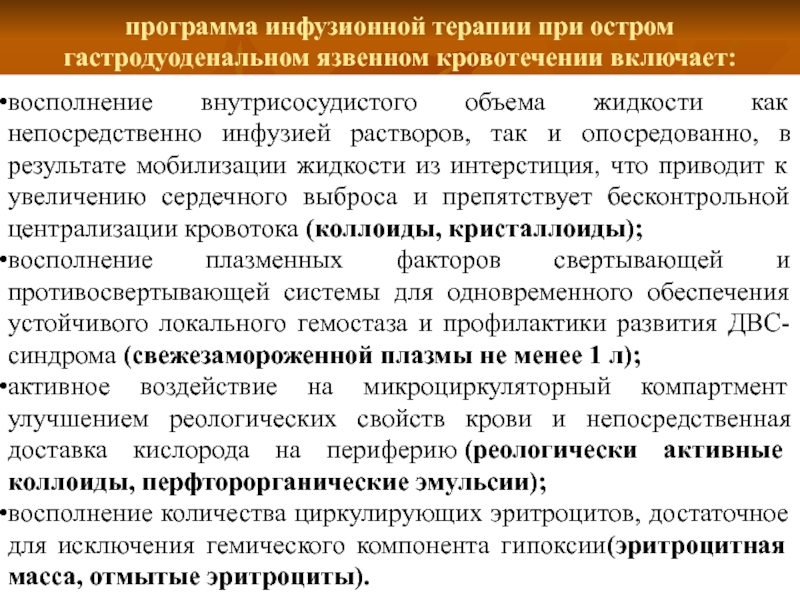

- 80. программа инфузионной терапии при остром гастродуоденальном язвенном

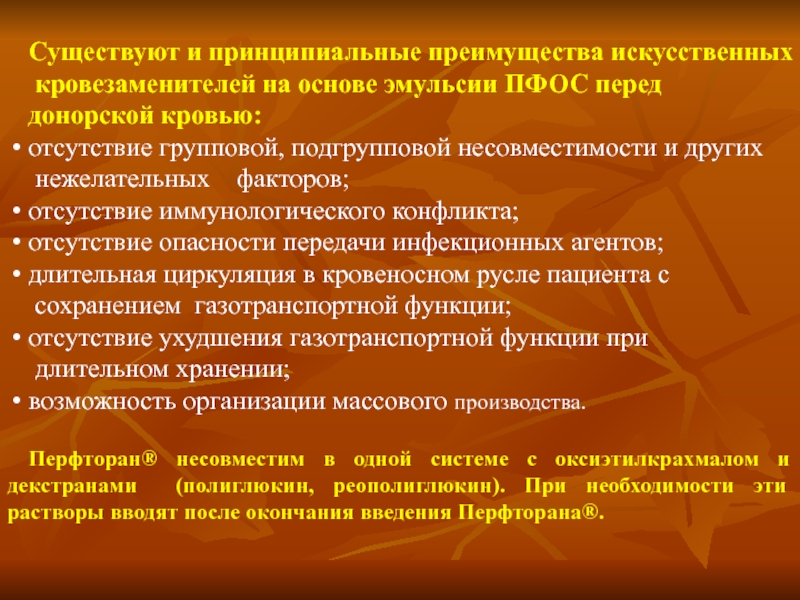

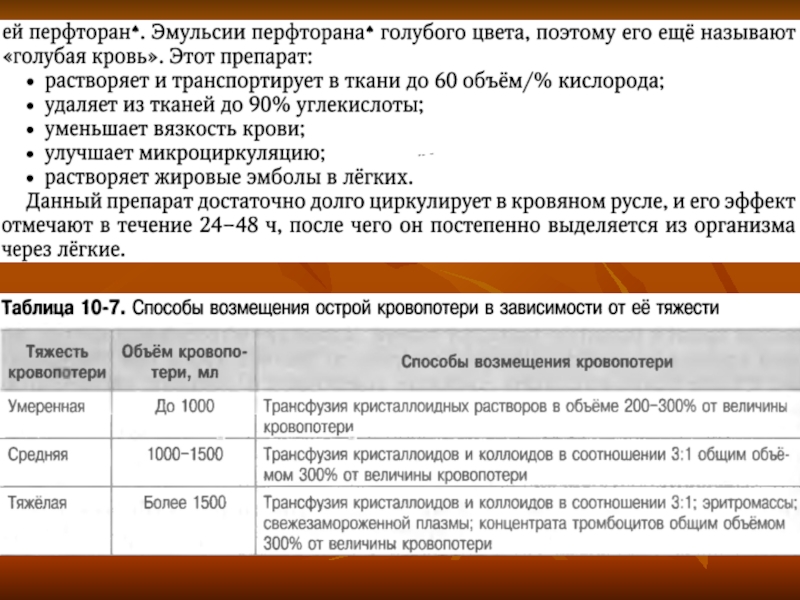

- 83. Существуют и принципиальные преимущества искусственных кровезаменителей

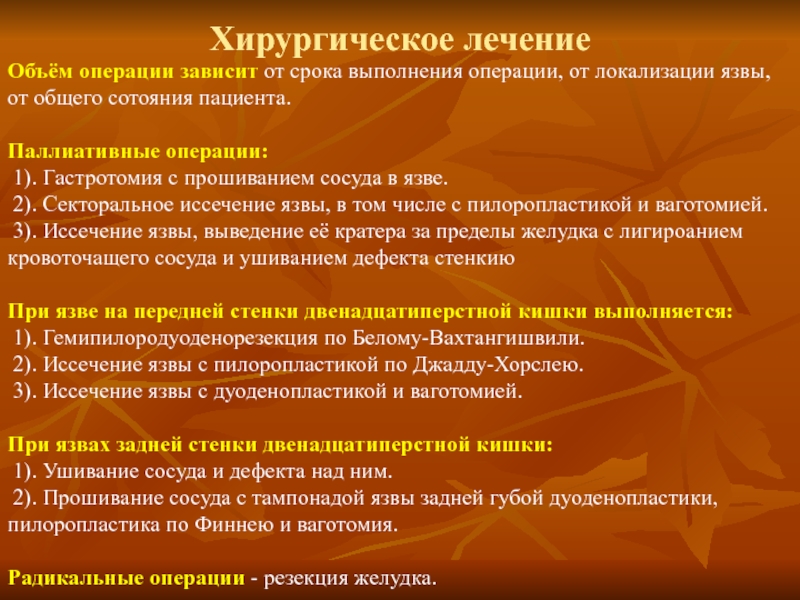

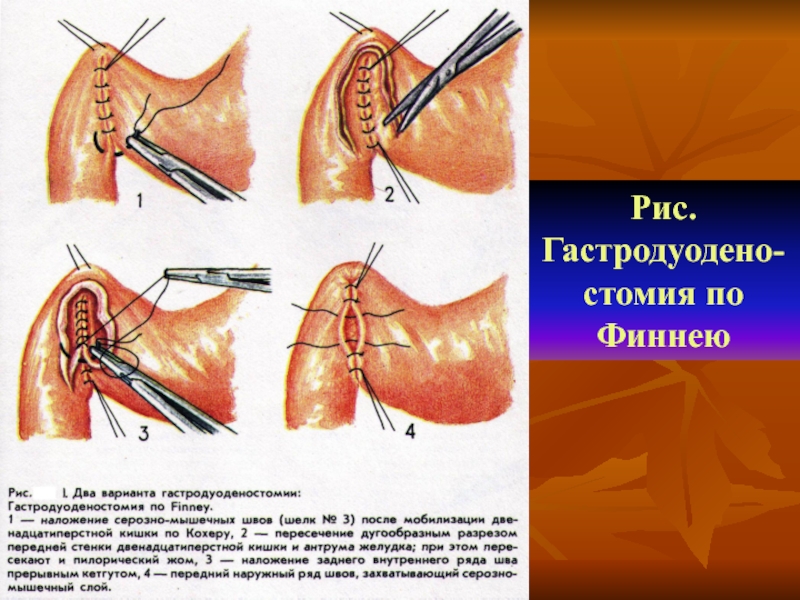

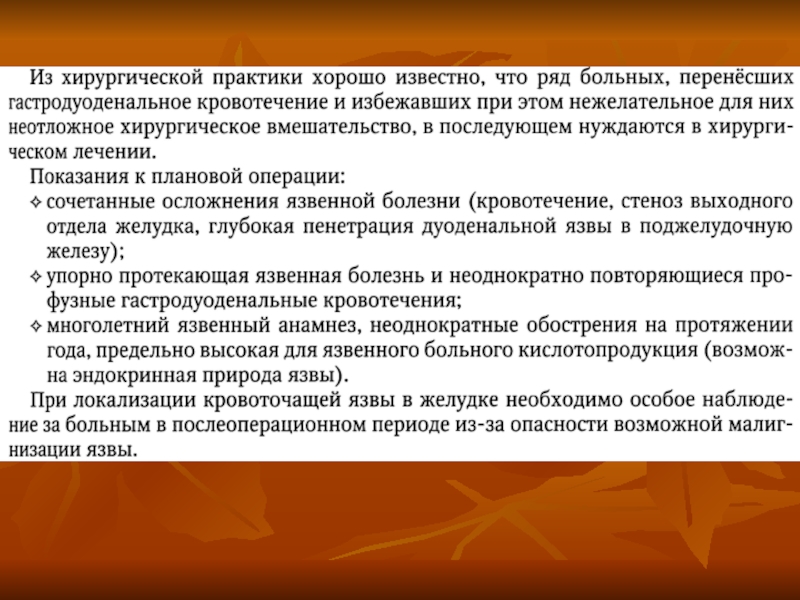

- 84. Хирургическое лечение Объём операции зависит от срока

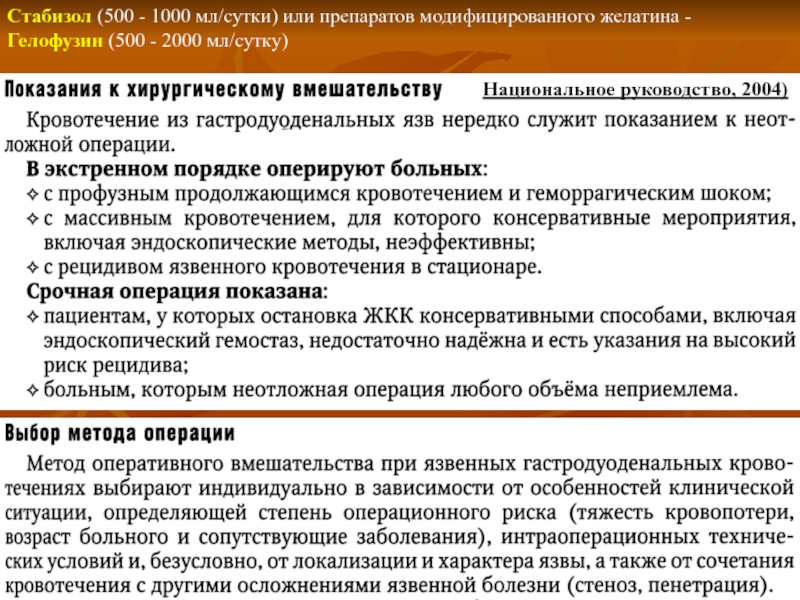

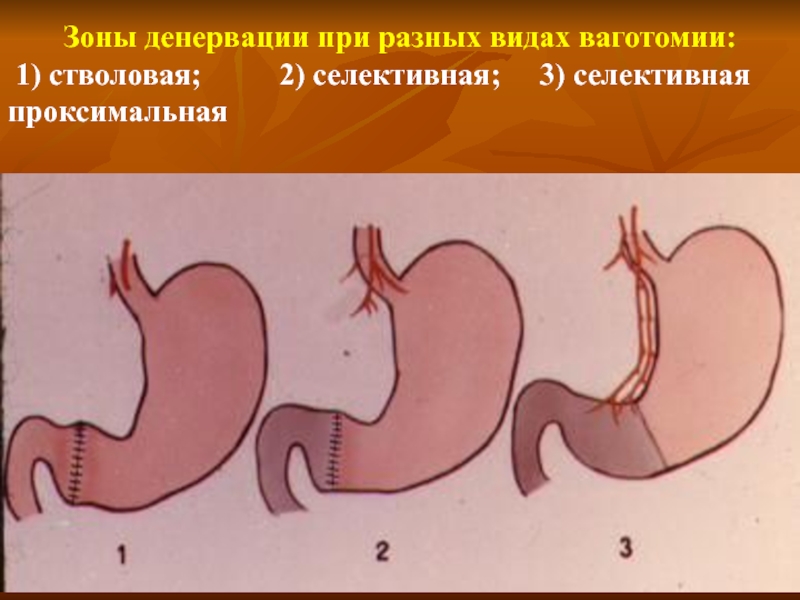

- 85. Национальное руководство, 2004) Стабизол (500 - 1000

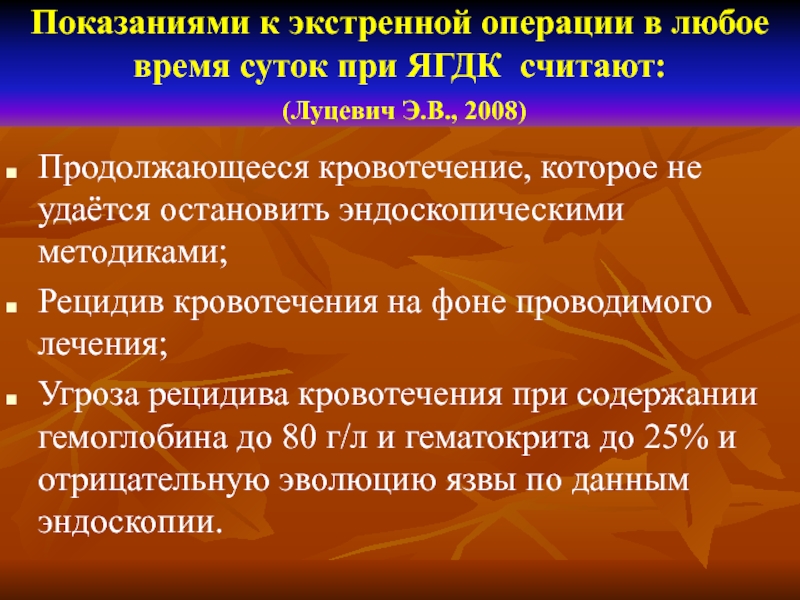

- 86. Показаниями к экстренной операции в любое время

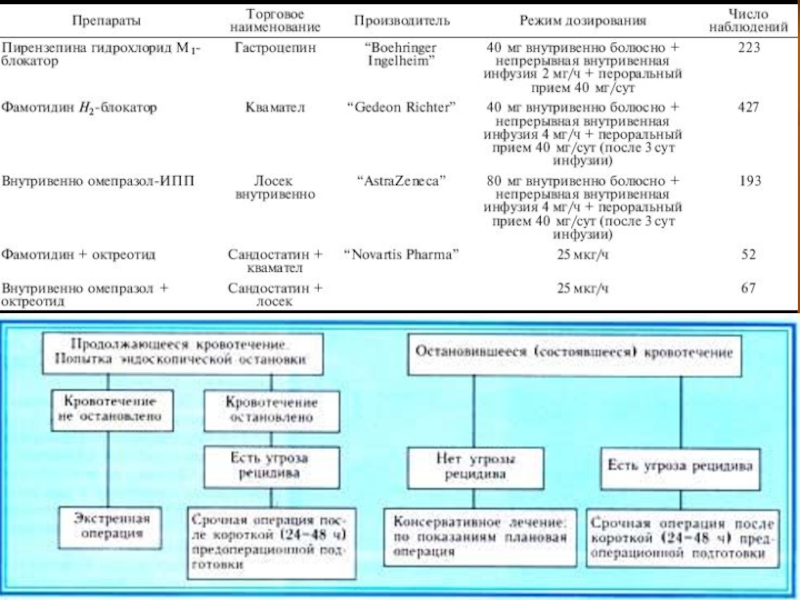

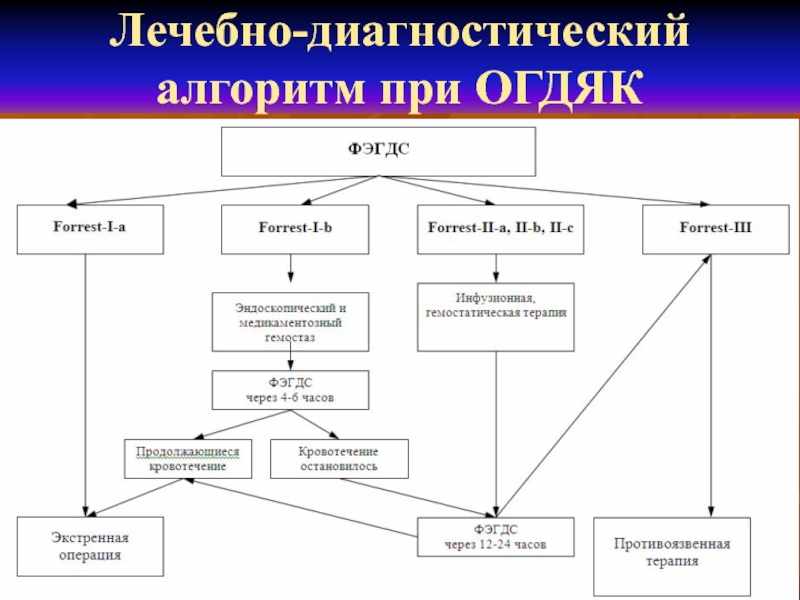

- 87. Лечебно-диагностический алгоритм при ОГДЯК

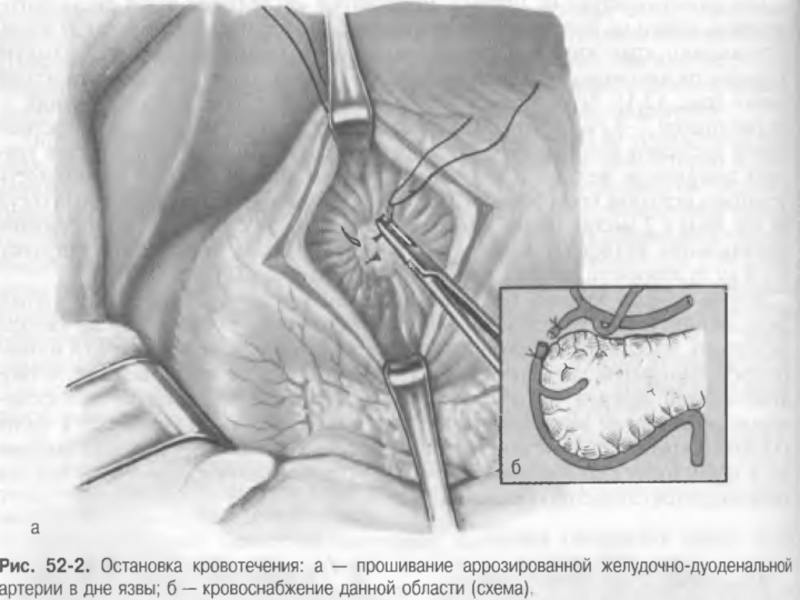

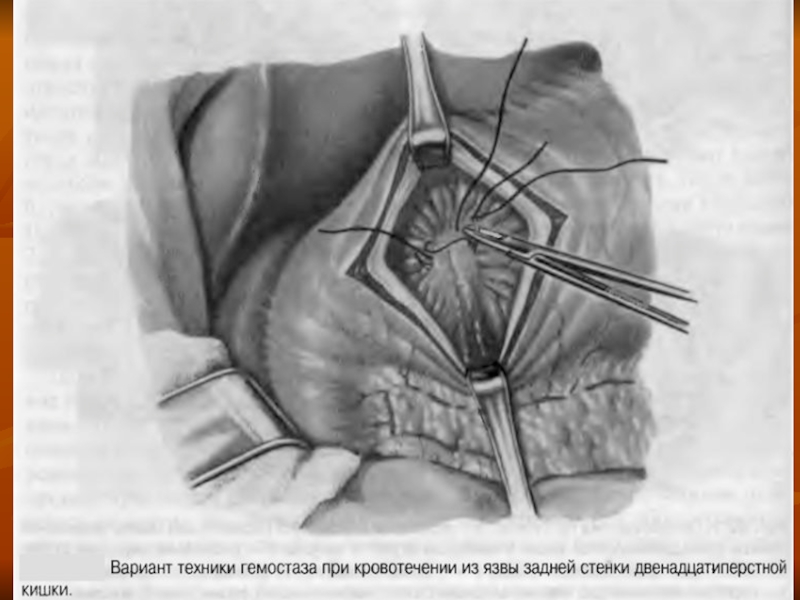

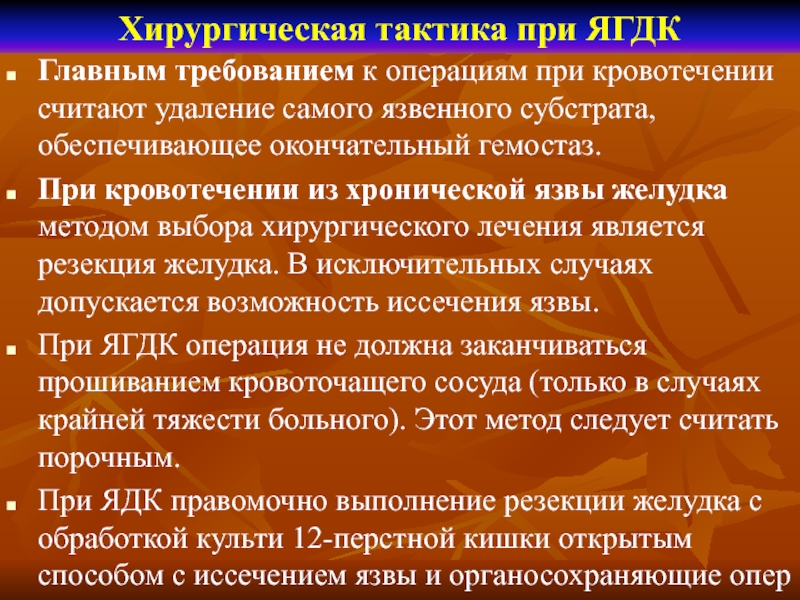

- 91. Хирургическая тактика при ЯГДК Главным требованием к

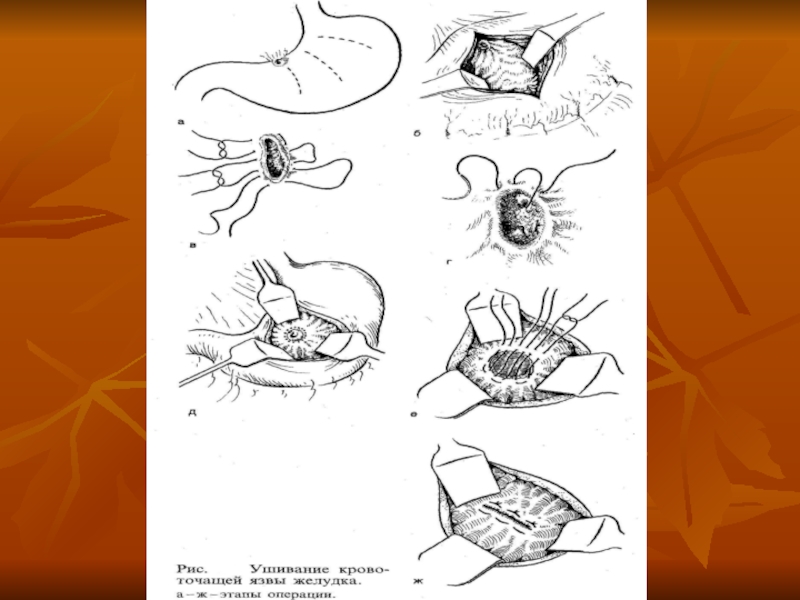

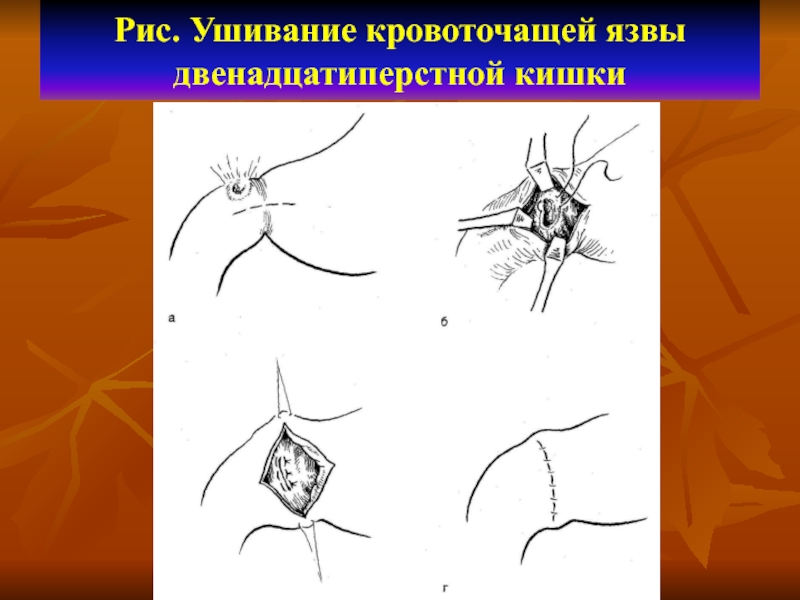

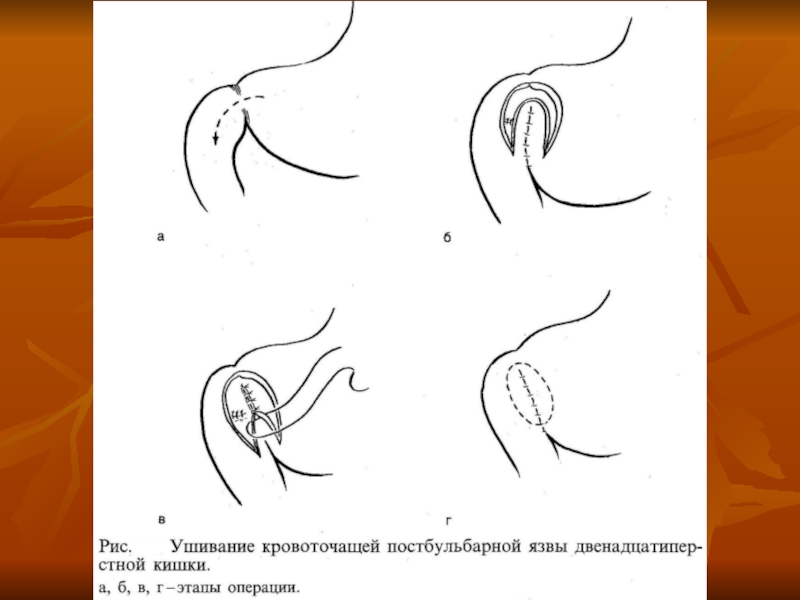

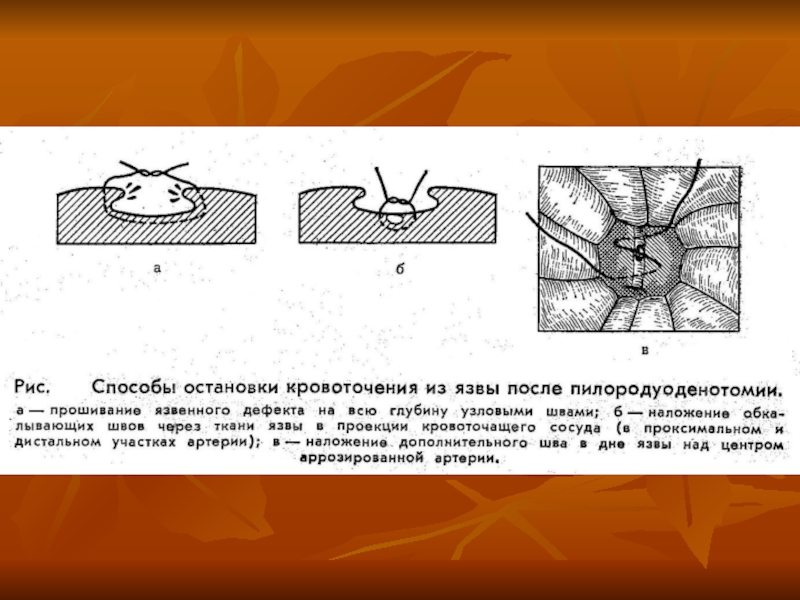

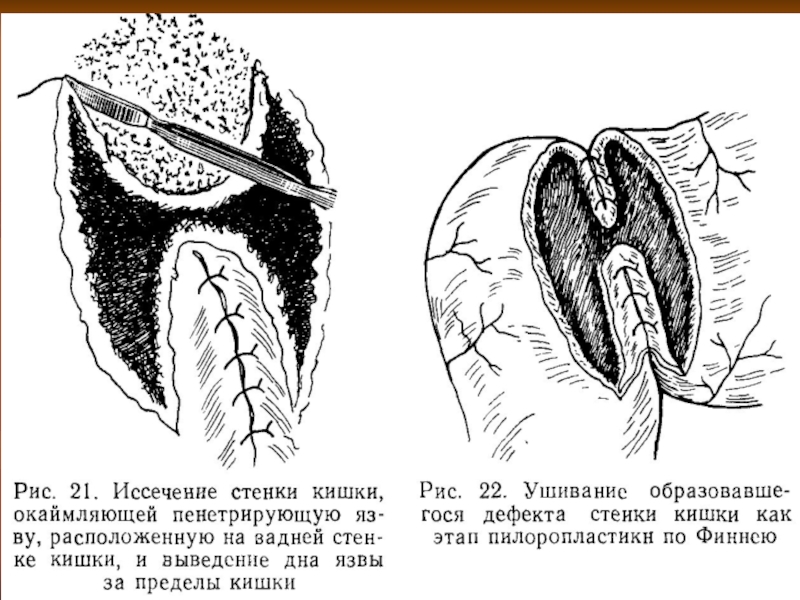

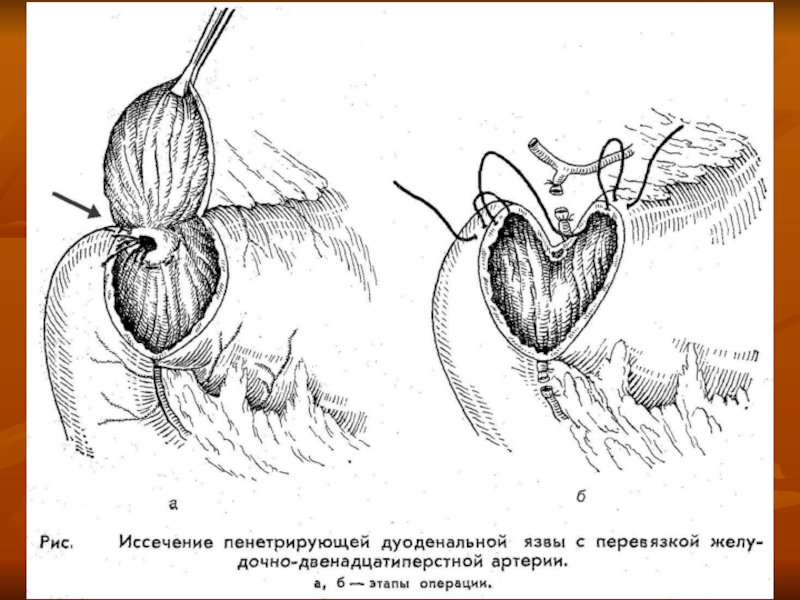

- 94. Рис. Ушивание кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки

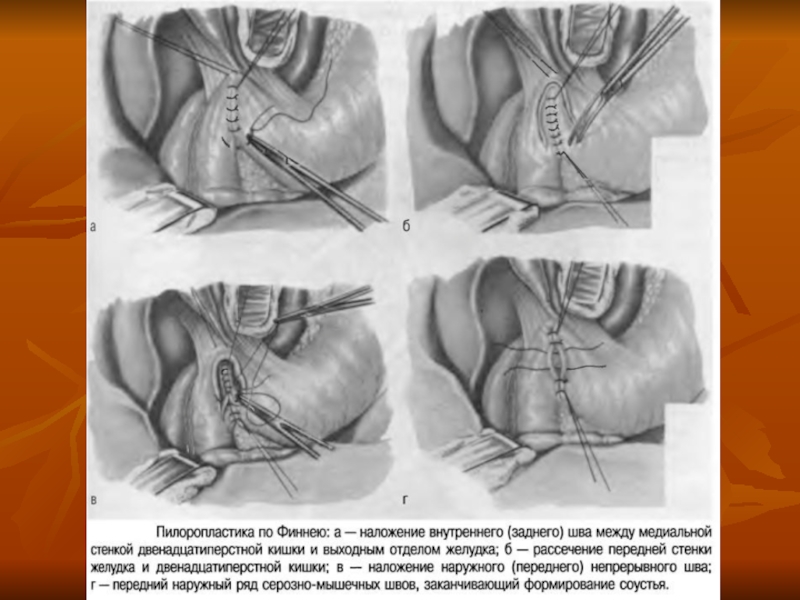

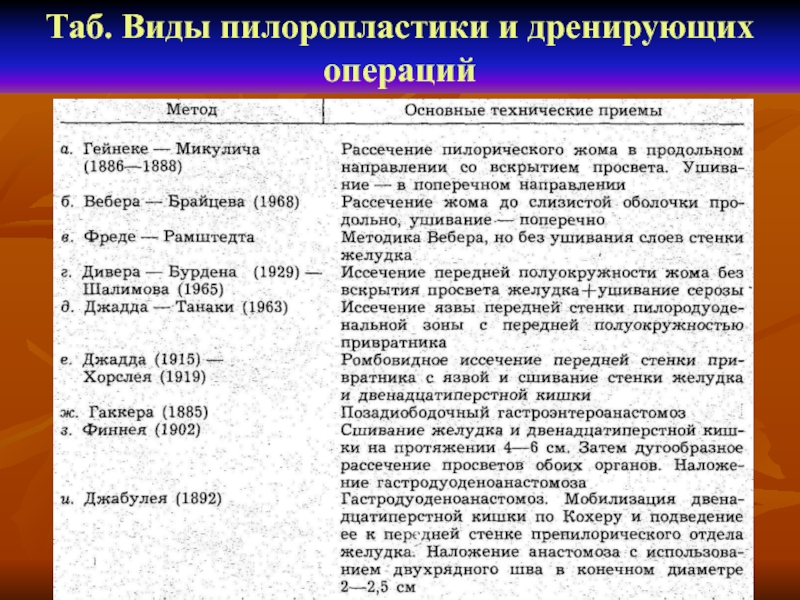

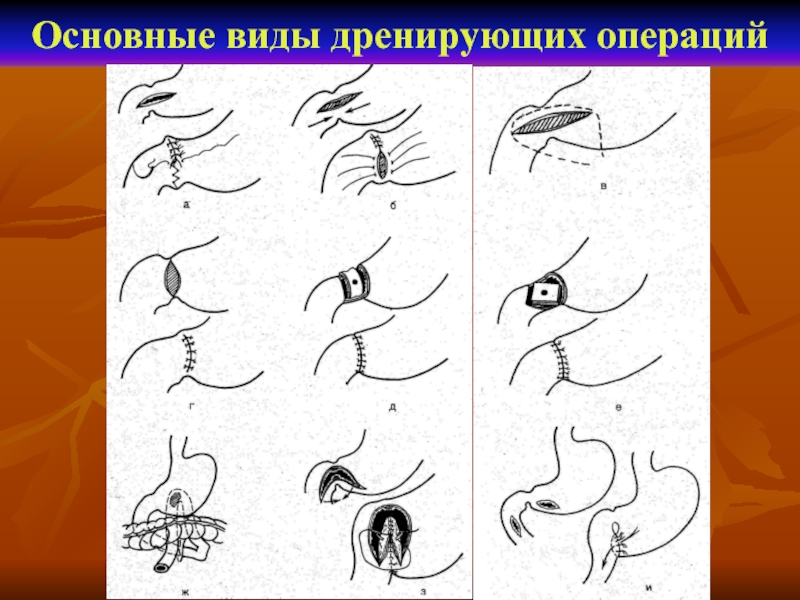

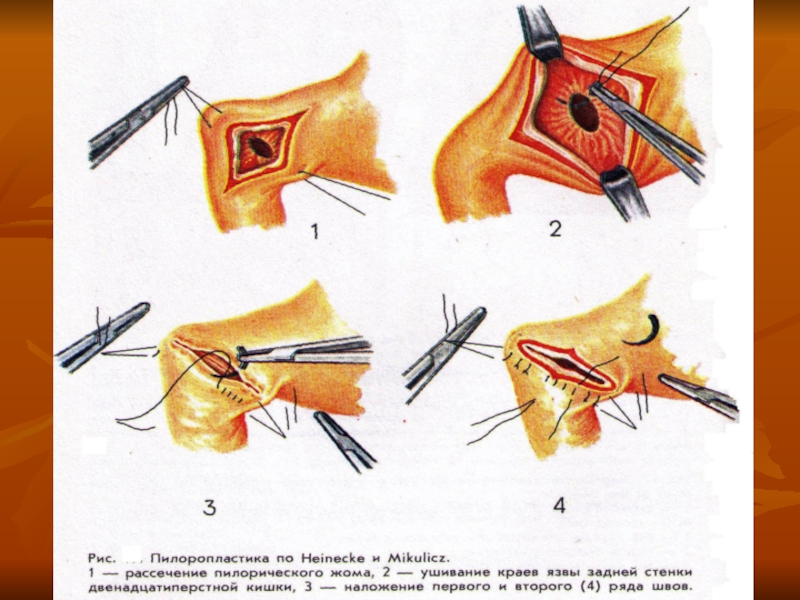

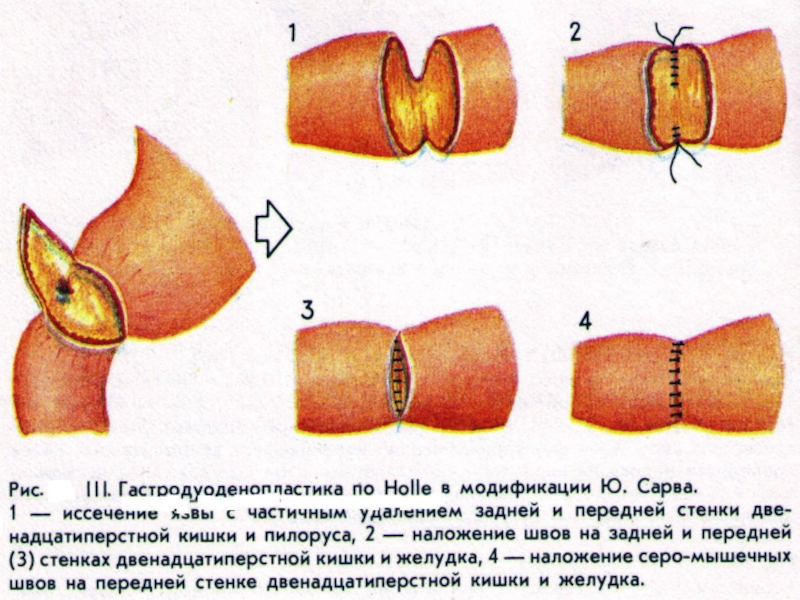

- 99. Таб. Виды пилоропластики и дренирующих операций

- 100. Основные виды дренирующих операций

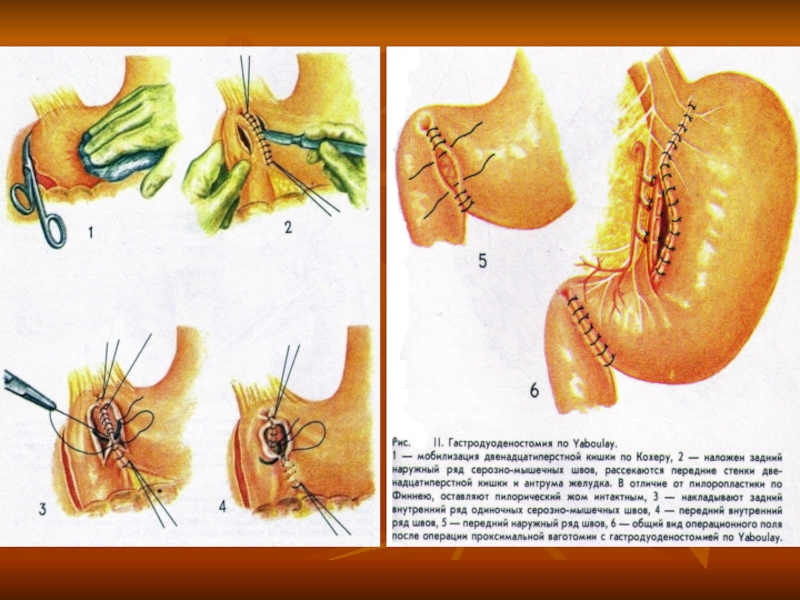

- 103. Рис. Гастродуодено- стомия по Финнею

- 105. Закрытие трудной культи 12-перстной кишки по методу

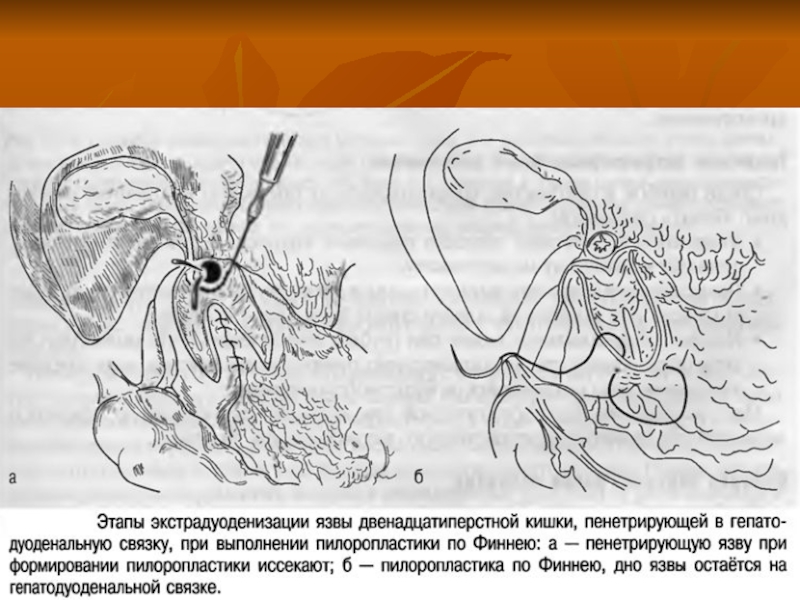

- 107. Этапы экстрадуоденизации язвы двенадцатиперстной кишки, пенетрирующей в

- 111. Зоны денервации при разных видах ваготомии:

- 112. Синдром Маллори-Вейсса в структуре острого кровотечения

- 113. Еще одним фактором, который может способствовать возникновению

- 114. Вместе с тем, для возникновения синдрома Маллори-Вейсса

- 115. Выделяют три степени разрывов у больных с

- 116. Лечебная программа при синдроме Меллори-Вейсса Лечение больных

- 117. Тактика при кровоточащем раке желудка Большинство хирургов

- 118. Ушивание дивертикулов возможно: При дивертикулах не более

- 119. Хирургическое лечение дивертикулов

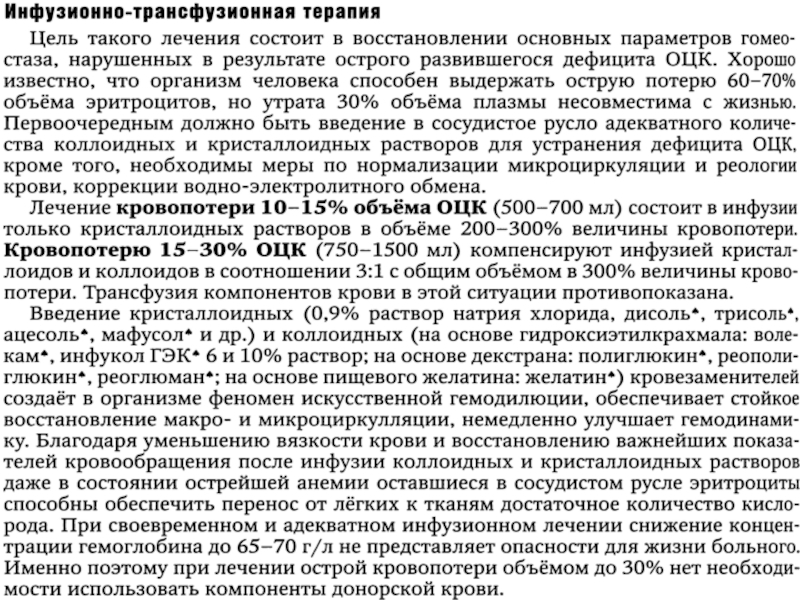

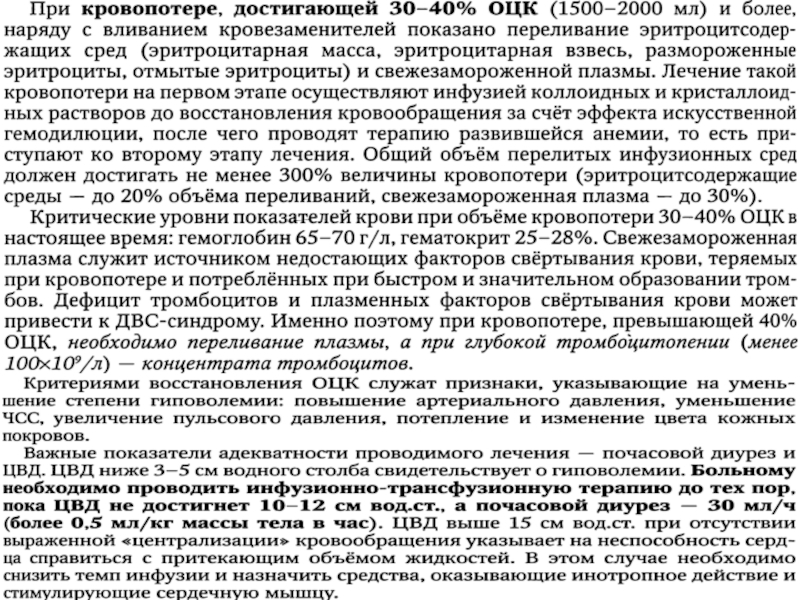

- 120. При острой кровопотере страдает в первую очередь

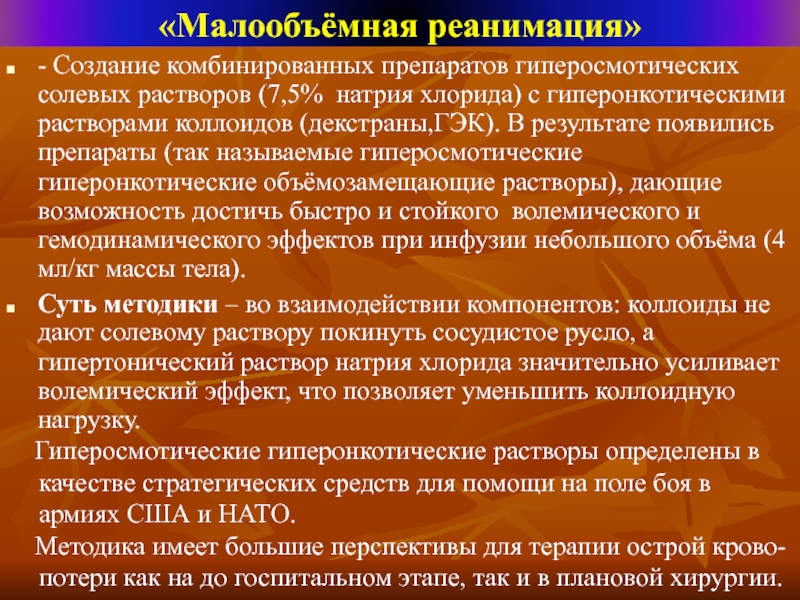

- 121. «Малообъёмная реанимация» - Создание комбинированных препаратов гиперосмотических

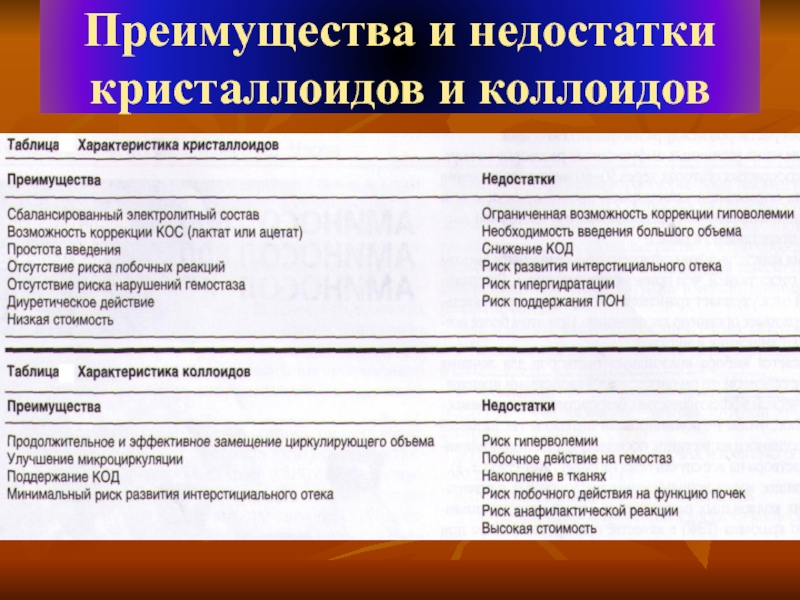

- 122. Преимущества и недостатки кристаллоидов и коллоидов

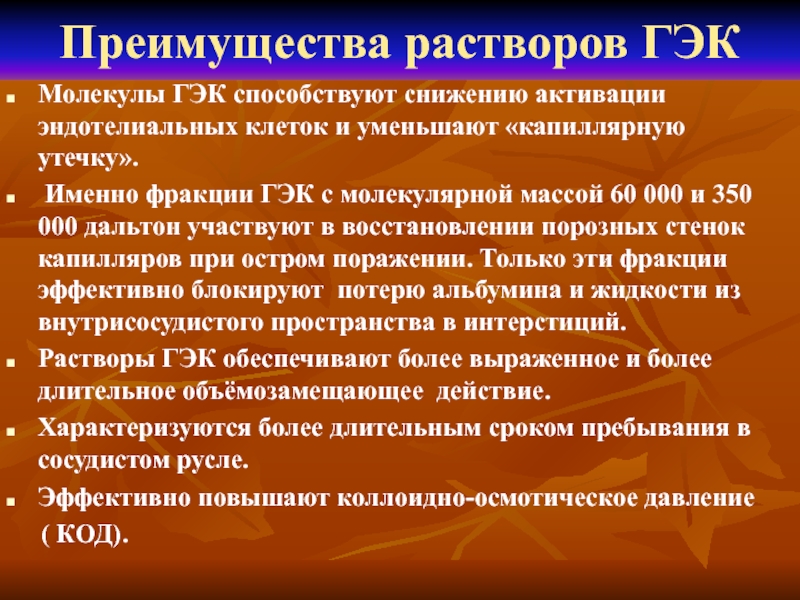

- 123. Преимущества растворов ГЭК Молекулы ГЭК способствуют снижению

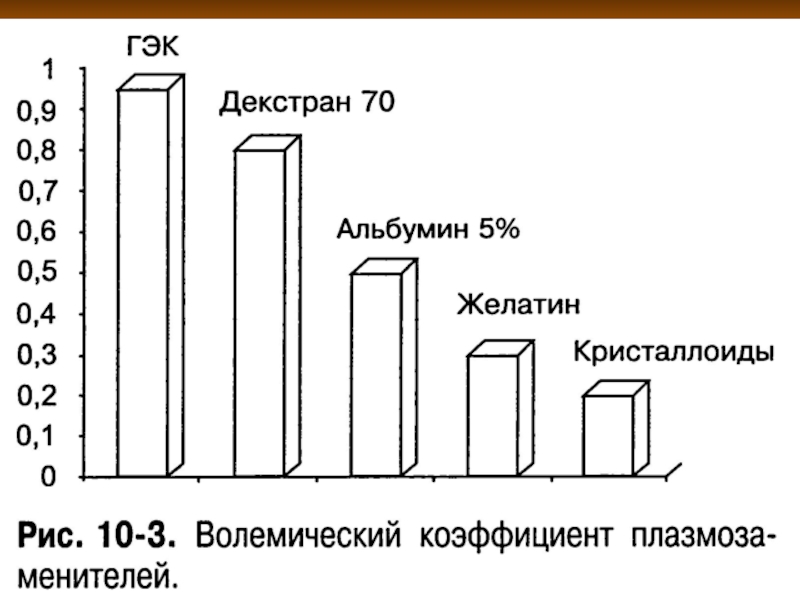

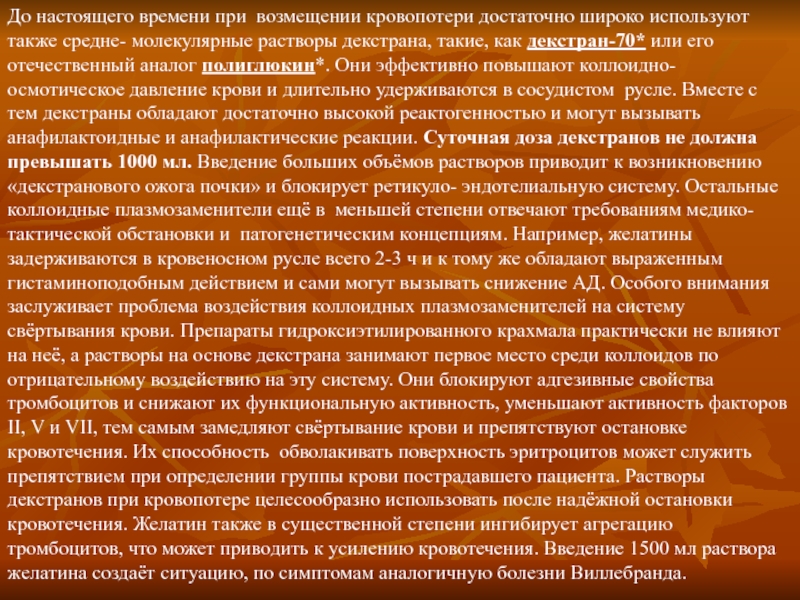

- 125. До настоящего времени при возмещении кровопотери достаточно

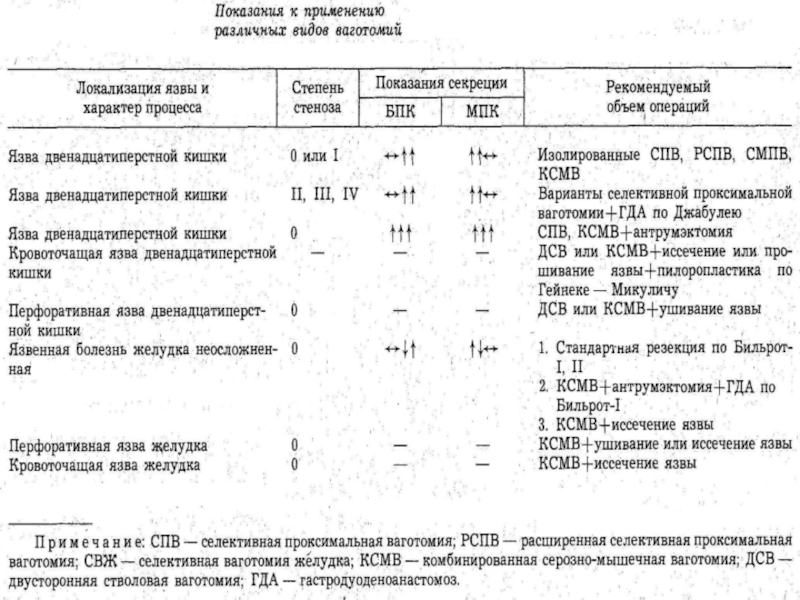

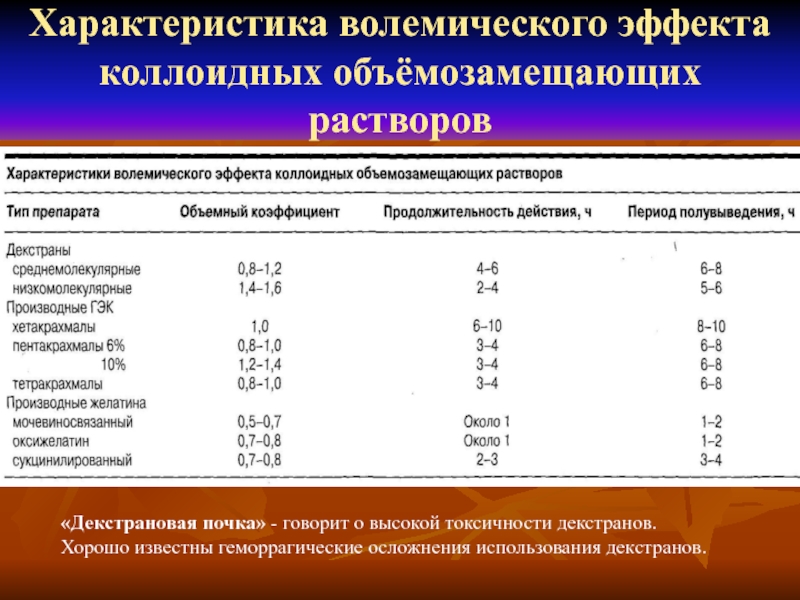

- 126. Характеристика волемического эффекта коллоидных объёмозамещающих растворов «Декстрановая

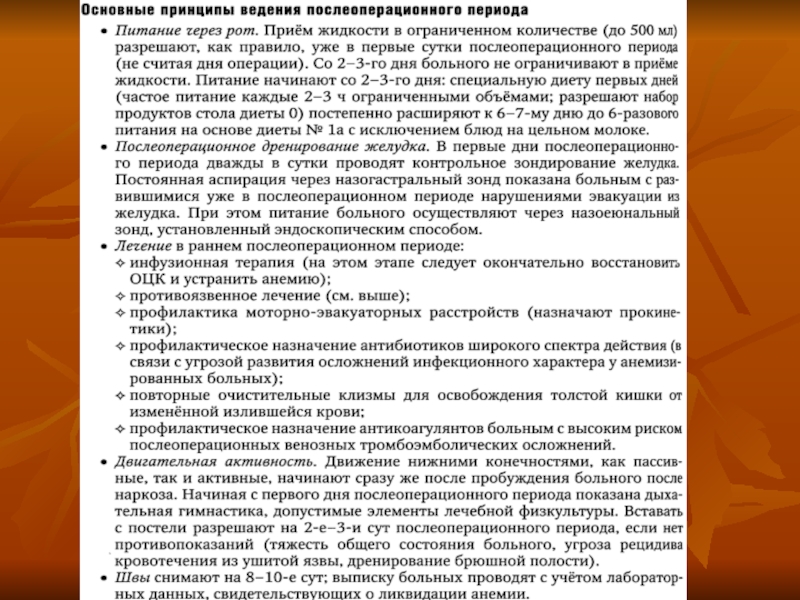

- 134. С целью детоксикации разработан способ послеоперационного кишечного

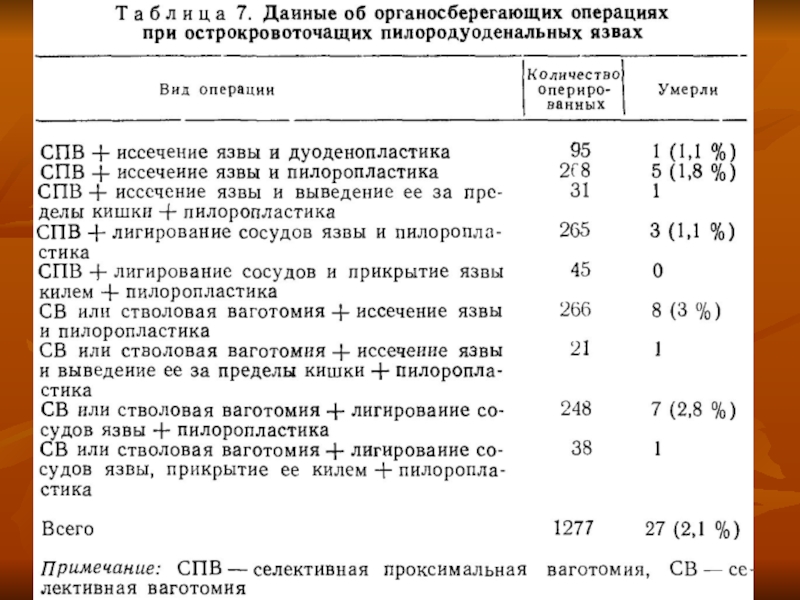

- 135. В выборе метода оперативного вмешательства при пилородуоденальном

- 138. Спасибо за внимание

Слайд 1Учебное мультимедийное пособие по факультетской хирургии

Острые гастродуоденальные кровотечения

д.м.н. Шаталов А.В.

22.01.2014

Слайд 2Актуальность проблемы язвенных гастродуоденальных кровотечений

1. Высокий уровень общей летальности -10-14%,

послеоперационная

2. Несмотря на эффективность современных противоязвенных средств число больных с ЯГДК из года в год увеличивается.

3. Среди этих пациентов велика доля людей пожилого и старческого возраста с выраженной возрастной и сопутствующей патологией.

4. ЯГДК составляют 42-47% всех случаев острых гастро-интестинальных кровотечений.

5. Примерно в 12-33% случаев возможны рецидивы кровотечения из язв желудка и 12-перстной кишки.

6. У больных ЯБДК, ассоциированных с HB, риск развития кровотечений повышается 6-кратно.

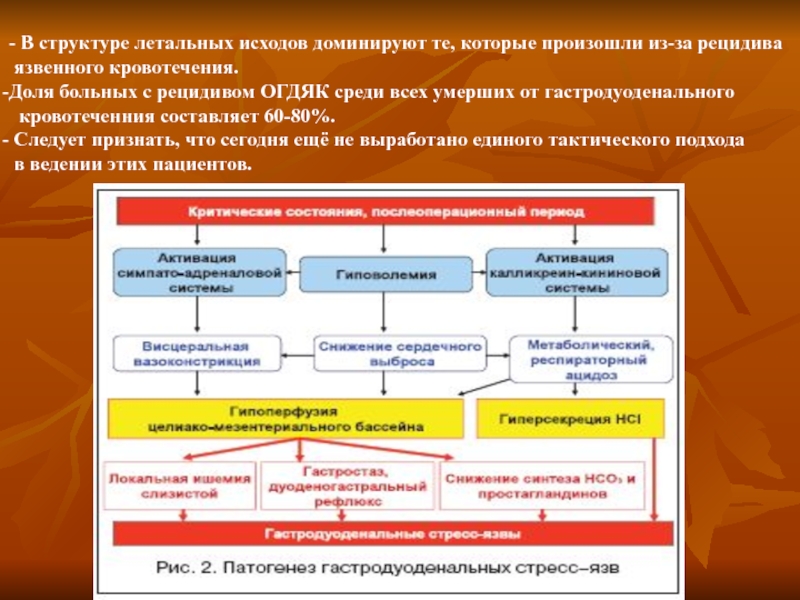

Слайд 3- В структуре летальных исходов доминируют те, которые произошли из-за рецидива

Доля больных с рецидивом ОГДЯК среди всех умерших от гастродуоденального

кровотеченния составляет 60-80%.

Следует признать, что сегодня ещё не выработано единого тактического подхода

в ведении этих пациентов.

Слайд 9Диагностическая программа при острых гастродуоденальных кровотечениях:

1. Установить факт кровотечения.

2. Источник кровотечения

3. Продолжается кровотечение в настоящий момент или оно остановилось.

4.Эндоскопическая оценка степени активности кровотечения.

5. В случае остановившегося кровотечения оценить степень устойчивости гемостаза, угрозу рецидива.

6. Определить величину кровопотери.

7. Оценить тяжесть сопутствующей патологии.

Слайд 10Основные клинические проявления острых гастродуоденальных кровотечений из верхних отделов ЖКТ

Складываются из

Обших симптомов, характерных для кровотечения: резкая слабость, головокружение, потеря сознания, бледность кожи, частый пульс слабого наполнения и напряжения снижение АД;

Проявления, характерные для кровотечения в просвет ЖКТр:

Гематомезис – кровавая рвота.

Мелена – чёрный жидкий дёгтеобразный стул (не менее 200 мл крови).

Гематохезия – кровавый стул (очень редко).

Меленамезис – рвота «кофейной гущей»

Слайд 11Анамнестический симптом Бергмана

Язвенному кровотечению иногда предшествует усиление болей и диспептических явлений,

Симптом Гордона Тейлора – усиление кишечных перистальтических шумов при аускультации может свидетельствовать о

продолжающемся кровотечении.

Слайд 13Кровотечение

50 -60 мл в сутки – бензидиновая проба

Более 60 мл/сутки –

500 мл/сутки – жидкий чёрный дегтеобразный стул

Одномоментная кровопотеря более 500 мл/сутки – мелена, кровавая рвота, коллапс.

Слайд 14Для оценки активности кровотечения (классификация источника кровотечения) наиболее употребимой является модифицированная

классификация I. Forrest (1974):

1 - продолжающееся кровотечение; 1а — продолжающееся струйное кровотечение; 1б — подтекание крови из-под сгустка; капиллярное кровотечение в виде диффузного просачивания; - состоявшееся (остановившееся) кровотечение; 2а — наличие тромбированного сосуда или свежего сгустка в области источника кровотечения; 2б — наличие точечных тромбов (сосудов), солянокислого гематина в области источника кровотечения; - отсутствие признаков кровотечения в момент исследования при наличии локальных поражений (в язвенном кратере).

1

2

3

Слайд 15Оценка источника кровотечения

по классификации Forrest (1987)

I – продолжающееся на момент

IA – струйное, пульсирующее артериальное кровотечение из язвы – ( active bleeting (sputing hemorrhage))

IB – капельное (венозное) кровотечение из язвы – ( active bleeting (oozing hemorrhage))

II- остановившееся на момент осмотра кровотечение:

IIA- видимый сосуд в дне язвы в виде столбика или

бугорка

IIB- плотно фиксированный к дну язвы тромб-

сгусток (не смываемый струёй воды)

IIC- мелкоточечные сосуды в дне язвы в виде

тёмных (красных) пятен

III – дефект слизистой оболочки без признаков

кровотечения

Слайд 16

Признаки значительного риска рецидива кровотечения:

Крупные тромбированные сосуды

Свежий рыхлый тромб

(подрытые края, наличие некроза,

контактная кровоточивость

- Гигантские и пенетрирующие язвы

Слайд 18Наибольшую сложность составляет диагностика кровотечения в начальный, так называемый, скрытый период.

слабость (наблюдается практически в 100% больных)

побледнение кожи (в 70-90%)

головокружение (в 60-80%)

мелькание мушек перед глазами

шум в ушах

тремор рук

холодный пот

сердцебиение

- обморок (в 10-30%).

Перечисленные симптомы являются проявлением гиповолемии и как следствие - гипоксии мозга. Степень их выразительности зависит от интенсивности кровотечения, исходного состояния больного и компенсаторных возможностей организма.

Слайд 19При осмотре больного врач, в первую очередь, должен дать оценку общего

В случае удовлетворительного состояния больного или состояния средней тяжести выполняют:

объективное исследование пациента (сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни, объективное обследование) с параллельным изучением лабораторных показателей крови и мочи (общий анализ крови и мочи, амилаза мочи и т.д.)

пальцевое исследование прямой кишки и определения характера ее содержимого

- аспирацию содержимого желудка с помощью зонда и промывания желудка. Последнее позволяет существенно повысить точность и эффективность следующего этапа обследования - ургентной ФЭГДС.

Слайд 20Диагностика ЖКК

Неотложная эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — ведущий метод диагностики источника, типа, характера

ОЦК определяют с помощью формулы Мура.

На практике чаще используется формула Мура.

V - объём кровопотери, мл

P - вес больного, кг

q - эмпирическое число, отражающее количество крови в килограмме массы

(70 мл для мужчин и 65 мл для женщин)

Ht1 - гематокрит в норме (50 для межчин, 45 для женщин)

Ht2 - гематокрит больного через 12-24 ч после начала кровотечения.

Слайд 212.Оценка степени тяжести кровопотери

а) Наиболее рациональными методами определения степени кровопотери

1. В первые 12 часов от начала кровотечения объем кровопотери можно определить по индексу Альговера (ЧСС/САД), который в норме равен 0.5-0.7.

• Если индекс Альговера от 0.7 до 1.0, то кровопотеря до 20% ОЦК (10% ОЦК =500 мл крови).

• Если индекс Альговера равен 1, то кровопотеря около 20% ОЦК (20% ОЦК =1000 мл крови и т. д.).

• Если индекс Альговера от 1.0 до 1.5, то кровопотеря около 20-30% ОЦК.Если индекс Альговера более 1.5, то кровопотеря более 30-40% ОЦК.

2. Если от начала кровотечения прошло более 12 часов, то объем кровопотери можно еще определить и по формуле Мура:

V= P*q*((Эr1-Эr2): Эr1)

Где: V — объем кровопотери в мл.;

P — вес больного в кg.;

* — знак умножения;

q — коэффициент для мужчин = 70, а для женщин = 65;

Эr1 — эритроциты в норме;

Эr2 — эритроциты у больного.

Эr в норме для мужчин = 4.1, а для женщин = 3.8 .

3. Если от остановки кровотечения прошло более 48 часов, то степень кровопотери можно определить по таблице, где учитывается как объем перенесенной кровопотери, так и состояние больного (Горбашко А.И., 1982):

Слайд 26Способы определения ОЦК

По номограмме А.Т. Староверова

Метод интегральной реографии

Разведение крови раствором Рингера

С

Определение ОЦК по таблице Г.А. Барашкова (даёт заниженные в 2 раза показатели).

Разведение крови полиглюкином

Слайд 27Шоковый индекс. В 1976 г. М.Альговер и Бурри предложили формулу для

Слайд 28Рис. Номограмма А.Т. Староверова для определения ОЦК и кровопотери Ht1 ОЦК=----------- . 200

Слайд 30Определение объёма кровопотери по плотности крови и гематокриту

(метод Барашкова)

III. Протоколы лабораторной

- Обязательные: Общий анализ крови, сахар крови, креатинин крови, общий белок и фракции, коагулограмма, гематокрит, группа крови, резус-фактор, RW, анализ мочи общий, амилаза мочи.

- Дополнительные (по показаниям): билирубин крови, калий и натрий крови, ACT, АЛТ, определение ОЦК.

Слайд 32Национальное руководство по хирургии, 2009

III. Протоколы лабораторной диагностики Обязательные: Общий анализ

Слайд 33К обязательным лабораторным методикам обследования больных с кровотечением в просвет пищеварительного

анализ крови с определением содержания тромбоцитов, гематокрита и вязкости

анализ мочи

исследование ОЦК и его компонентов

электрокардиограмму

- определение показателей центральной гемодинамики

- изучение водно-электролитного и белкового баланса, кислотно-основного состояния крови

- изучение системы гемокоагуляции и ряда других биохимических показателей крови (глюкозы, билирубина, трансаминаз, амилазы, мочевины, креатинина и тому подобное).

Слайд 34Лечение.

1). Восполнение ОЦК и терапия шока. Объём должен троекратно превышать

2). Остановка кровотечения (гемостаз).

3). Противоязвенное лечение.

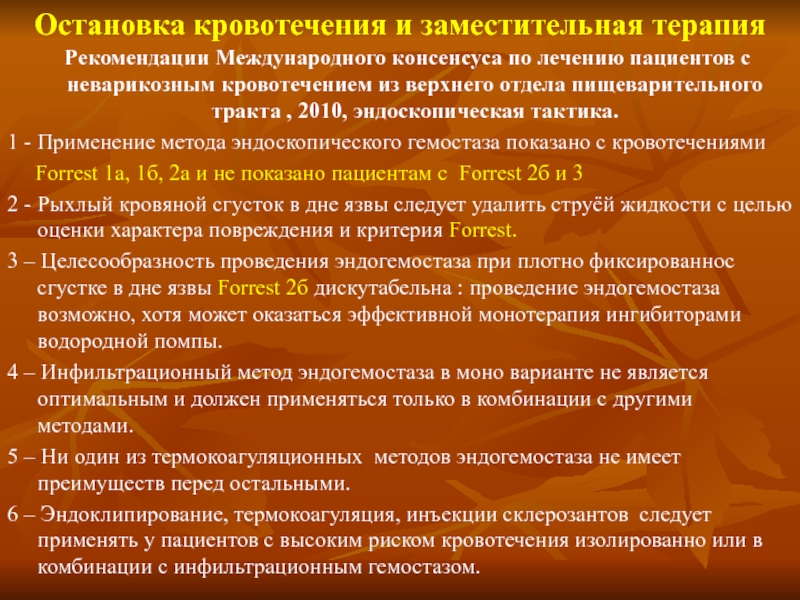

Слайд 35Остановка кровотечения и заместительная терапия

Рекомендации Международного консенсуса по лечению

1 - Применение метода эндоскопического гемостаза показано с кровотечениями

Forrest 1а, 1б, 2а и не показано пациентам с Forrest 2б и 3

2 - Рыхлый кровяной сгусток в дне язвы следует удалить струёй жидкости с целью оценки характера повреждения и критерия Forrest.

3 – Целесообразность проведения эндогемостаза при плотно фиксированнос сгустке в дне язвы Forrest 2б дискутабельна : проведение эндогемостаза возможно, хотя может оказаться эффективной монотерапия ингибиторами водородной помпы.

4 – Инфильтрационный метод эндогемостаза в моно варианте не является оптимальным и должен применяться только в комбинации с другими методами.

5 – Ни один из термокоагуляционных методов эндогемостаза не имеет преимуществ перед остальными.

6 – Эндоклипирование, термокоагуляция, инъекции склерозантов следует применять у пациентов с высоким риском кровотечения изолированно или в комбинации с инфильтрационным гемостазом.

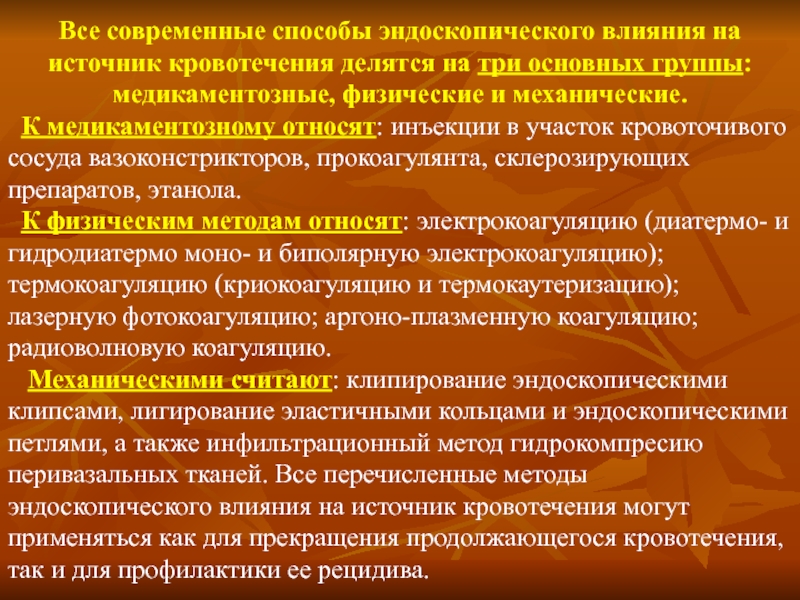

Слайд 36Все современные способы эндоскопического влияния на источник кровотечения делятся на три

К медикаментозному относят: инъекции в участок кровоточивого сосуда вазоконстрикторов, прокоагулянта, склерозирующих препаратов, этанола.

К физическим методам относят: электрокоагуляцию (диатермо- и гидродиатермо моно- и биполярную электрокоагуляцию); термокоагуляцию (криокоагуляцию и термокаутеризацию); лазерную фотокоагуляцию; аргоно-плазменную коагуляцию; радиоволновую коагуляцию.

Механическими считают: клипирование эндоскопическими клипсами, лигирование эластичными кольцами и эндоскопическими петлями, а также инфильтрационный метод гидрокомпресию перивазальных тканей. Все перечисленные методы эндоскопического влияния на источник кровотечения могут применяться как для прекращения продолжающегося кровотечения, так и для профилактики ее рецидива.

Слайд 37Методы эндоскопического гемостаза:

Термические

Инъекционные

Механические

Аппликационные

комбинированные

Гемостаз может быть:

местным и общим,

консервативным и оперативным.

Слайд 38Эндоскопический гемостаз

Обкалывание источника кровотечения различными кровоостанавливающими растворами (норадреналин 4мл, этиловый спирт,

Орошение источника кровотечения хлорэтилом.

Аппликация плёнкообразуюшими полимерами (ТахоКомб, лифузоль, гастрозоль, клей МК-6,7,8 и др.)

Лазерная фотокоагуляция.

Диатермокоагуляция (гидротермозонд). Наиболее

Аргоно-плазменная коагуляция. надёжные

Наложение клипс.

Криовоздействие на источник. Сочетание методов.

Слайд 39Метод АПК имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами коагуляции:

максимальная

струя плазмы может действовать не только в осевом направлении, но и в поперечном или радиальном, а также «стекать за угол».

отсутствие « дыма»

«средство» аргоновой плазмы к крови;

- меньшее закисление тканей.

Метод лазерной фотокоагуляции

Коагулирующий эффект воздействия лазерного излучения на ткани широко использует для остановки кровотечений. Преимуществом его по сравнению с электрокоагуляцией является бесконтактной способ воздействия.

Обязательным условием проведения лазерной фотокоагуляции является хорошая видимость источника кровотечения.

Термокаутеризация Техника исполнения. Термокаутеризация является более безопасным способом, чем электрокоагуляция и может используется в случаях, когда электрокоагуляция неэффективная или противопоказанная (беременность, наличие водителя ритма). Для термокоагуляции высокой температурой (термокаутеризация ) необходимые термозонд CD-1OZ или CD-20Z, установка HPU (Olympus). Принцип действия базируется на термическом влиянии струей пары. Зонд термокаутера, заполненный водой, подводят к источнику кровотечения на расстоянии 3-5 мм

Слайд 40Среди факторов прогноза рецидива кровотечения эндоскопические данные являются определяющими

Когда дно язвы

Когда язва полностью или частично заполнена свёртком крови, рецидива кровотечения можно ожидать у 20% больных, а летальность после экстренных операций достигает 5-75%.

Когда же на дне язвы виден крупный тромбированный сосуд, рецидив кровотечения наступает у 40% больных, а летальность превышает 10%.

При продолжающемся струйном кровотечении или подтекании крови из-под свёртка крови, которое удаётся остановить при ФГДС, рецидив кровотечения возникает у 50% больных, а послеоперационная летальность достигает 15%.

Слайд 42Устойчивость гемостаза

1/ Устойчивый гемостаз:

- отсутствие свежей крови в желудке

- наличие плотно фиксированного тромба белого цвета.

- отсутствие видимой пульсации сосудов в области источника кровотечения.

2/ Неустойчивый гемостаз:

а) Эндоскопические данные:

- тромбированные, пульсирующие сосуды на дне язв.

- наличие рыхлого сгустка красного или коричневого цвета

- рыхлые тромботические массы в распадающейся опухоли желудка

- профузный характер кровотечения.

б) Клинические данные:

- лица пожилого и старческого возраста

- острая кровопотеря средней и тяжёлой степени

- перенёсшие глубокий коллапс.

Слайд 43 Протоколы оценки устойчивости гемостаза

1.Устойчивость гемостаза -— понятие клинико-эндоскопическое. Заключение

2. Клиническими признаками неустойчивого гемостаза являются: — зафиксированное коллаптоидное состояние во время геморрагической атаки, — наличие лабораторных признаков тяжелой кровопотери; — повторные (две или более) геморрагические атаки, зафиксированные на основании явных признаков кровотечения или (и) по развитию коллаптоидного состояния.

3. Эндоскопические признаки устойчивого и неустойчивого гемостаза —

При эндоскопии фиксируются следующие данные: — наличие крови в пищеводе, желудке, 12-ти перегной кишке; — ее количество и характер; — источник кровотечения (локализация, размеры); — признаки кровотечения: артериальное кровотечение (пульсирующее), подтекание венозной крови, свежий сгусток, красный тромб, тромб в состоянии ретракции, тромбированный сосуд, гематома вокруг источника, имбибиция гемосидерином.

4. Наличие любого из клинических или эндоскопических признаков неустойчивого гемостаза, а также — их сочетание служит основанием для общего заключения о неустойчивости гемостаза.

Слайд 44Клиническими признаками неустойчивого гемостаза являются:

1. зафиксированное коллаптоидное состояние во время

2. наличие лабораторных признаков тяжелой кровопотери,

3. повторные геморрагические атаки, зафиксированные на основании явных признаков кровотечения.

К эндоскопическим признакам неустойчивого гемостаза относятся:

1. присутствие свежей или малоизмененной крови в желудке или двенадцатиперстной кишке,

2. наличие в язвенном кратере видимого сосуда, в просвете которого имеется тромб красного или желто-коричневого цвета, а также наличие рыхлого сгустка красного или вишневого цвета.

3. Диаметр язвы 1,0 см и более в сочетании со снижением количества тромбоцитов до 120*109/л и менее является показанием к операции вследствие высокой вероятности рецидива кровотечения.

4. Больным, у которых во время фиброгастродуоденоскопического исследования в день поступления находят крупный рыхлый тромб в луковице двенадцатиперстной кишки с невозможностью осмотреть стенки кишки, показана срочная операция вследствие 100% вероятности рецидива кровотечения.

Слайд 45Гемостаз следует считать устойчивым

1. при отсутствии в просвете желудка и

2. наличии в кратере язвы плотно фиксированного тромба белого цвета и отсутствии видимого сосуда.

3. Плоское пигментное пятно (отложения гемосидерина), не выступающее над уровнем дна язвы, также следует считать признаком устойчивого гемостаза.

Эндоскопическая диагностика кровотечений из верхних отделов ЖКТ проводится:

• После тщательного предварительного промывания желудка холодной водой через толстый зонд.

• Под премедикацией (атропин, промедол, димедрол), у ослабленныхз больных отказаться!

• У тяжелобольных на фоне интенсивной терапии

• При профузном кровотечении, шоке в операционной.

Продолжающееся кровотечение, эндоскопические признаки:

Если из язвы наблюдается кровотечение:

• струйное, ламинарное или капиллярное (бывают венозные или артериальные); из краев или дна язвы; подтекание крови из-под рыхлого красного тромба.

• Накапливающееся кровь в желудке или 12п.кишке при постоянной аспирации без видимого источника кровотечения.

• Алая кровь (или сгустки алой крови) в желудке или 12п.кишке.

Слайд 46Эндоскопические признаки состоявшегося кровотечения,

нестабильный гемостаз:

• Язва прикрыта сгустком крови

• Язва с пеньком сосуда, к которому фиксирован тромб красного или коричневого цвета.

• В кратере язвы виден пульсирующий сосуд или сосуды розового цвета.

• Дно язвы покрыта фибрином или гемосидерином, но виден пульсирующий пенек сосуда.

Эндоскопические признаки состоявшегося кровотечения,

стабильный гемостаз:

• Дно язвы покрыто фибрином.

• Дно язвы покрыто гемосидерином (черный цвет дна язвы) в желудке или 12п.к. крови нет.

• Дно язвы покрыто фибрином, но видны мелкие тромбированные не пульсирующие сосуды (в виде черных точек).

Слайд 49Введение препаратов, повышающих свёртывание крови, необходимо проводить до тех пор, пока

Общая гемостатическая терапия

- введение аминокапроновой кислоты, кальция хлорида, свежезамороженной плазмы. В/м - викасол, этамзилат, трасилол.

Слайд 51

Новая концепция эндоскопического гемостаза при язвенных гастродуоденальных кровотечениях по Тимен

Разработанная Л.Я.Тименом модель эндоскопического

гемостаза, предусматривает осуществление триединой задачи: проведение экстренного, превентивного (противорецидивного) гемостаза и местное лечение язв. Экстренный эндоскопический гемостаз достигался формированием инъекционного инфильтрационного «жгута» 10%-20% растворами глюкозы (склерозант) и 5% раствором аминокапроновой кислоты (ингибитор фибринолиза). Для превентивного гемостаза и лечебной эндоскопии использованы препараты, обеспечива-ющие восстановление регионарного метаболического гомеостаза: 5% р-ры аскорбиновой кислоты и глюкозы. Превентивный гемостаз назначался повторно (2-4) раза в сутки в первые сутки, а затем ежедневно и однократно 6 суток.

Слайд 52К возможным причинам появления рецидивов кровотечений относят:

- повторное инфицирование

- рецидив язвенной болезни, возникший на фоне приёма НПВС,

- появление симптоматических язв.

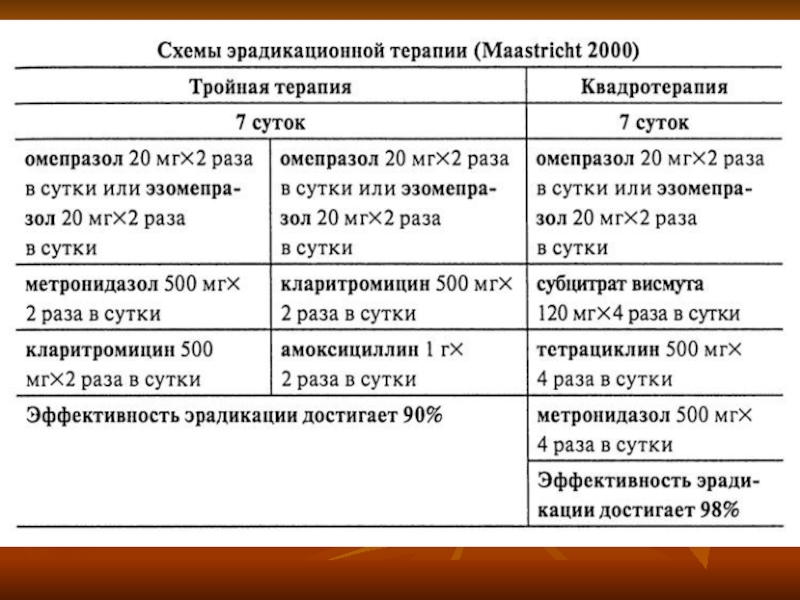

Успешная эрадикация HP предупреждает рецидивы кровотечений у больных язвами 12-перстной кишки по меньшей мере в течение 4 лет.

Принципиально важным при лечении таких больных считаем поддержание круглосуточно рН желудочного содержимого, равного 5,0-6,0, что может быть обеспечено в/в введением омепразола или фамотидина в течение 3 суток с переходом на таблетированнные формы.

Не менее важно динамическое эндоскопическое наблюдение, мониторинг состояния язвы (обычно каждые 24 часа в первые 3-4 дня госпитализации. После эндогемостаза контрольная ФГДС через 6 часов) .

Слайд 531 - При массивном артериальном кровотечении из язвы применяющиеся методики остановки

Слайд 55Недостатки Н2 рецепторов гистамина

1- активность Н2-блокаторов в отношении стимулированной секреции намного

2 – у 7% больных отмечаются побочные реакции в виде отрицательного влияния на функцию ЦНС: беспокойство, дезориентация, делирий, галлюцинозы.

3- Н2-блокаторы могут приводить к отрицательному хроно- и инотропному эффектам, экстрасистолии и атриовентрикулярной блокаде.

4 – отрицательное действие на тромбоциты, вызываемая ими тромбоцитопения является дополнительным фактором поддержания коагулопатии.

5 – при применении Н2-блокаторов развивается феномен «усталости рецепторов» (эффект тахифилаксии), что сопровождается быстрой потерей ими антисекреторной активности. Это требует повышения дозы применяемого препарата.

Слайд 56Особенности применения антацидов и гастропротекторов

По нейтрализующей HCL-активности антациды располагаются следующим

Все антацидные препараты не обладают антипепсиновой активностью и не эффективны при кровотечении из стресс-язв и эррозий.

Учитывая, что HCL является активатором полимеризации сукральфата, нельзя комбинировать последний с антацидами и блокаторами Н2-рецепторов.

Слайд 57Принципиальное превосходство в/в введения омепразола над фамотидином:

по скорости достижения гипоацидного состояния

по длительности и стабильности антисекреторного эффекта,

по скорости репарации эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны,

по снижению частоты рецидивов ОГДЯК,

снижению частоты и объёму переливаний крови,

Уменьшению частоты операций и дополнительных эндоскопических манипуляций.

Слайд 58Для описания кислотопродуцирующей функции желудка используют следующие критерии (по Е.Ю. Линар,

Слайд 60Блокаторы водородной помпы

Омепразол (Лосек) – первый в России блокатор водородной помпы

Омепразол применяют в/в в дозе 40 мг каждые 6 часов (вводится в течение 20-30 мин) или ввиде постоянной инфузии со скоростью 8 мг/ч.

Эзомепразол –(чистый S-изомер омепразола= Нексиум) - 40мг в/в струйно (болюсная доза), затем 160мг/сут в виде пролонгированной инфузии в течение 3-5 сут, с 5 суток переход на таб 40мг в сут. Имеет преимущества перед омепразолом.

ланзопразол (ланзап) -60мг в сутки в таб.

Пантопразол (Контролок)- самое длительное действие. 2 раза в/в 40мг или непрерывная инфузия 4мг/час.

Слайд 62Применение реамберина в интенсивной терапии гастродуоденальных кровотечений

Антигипоксант – антиоксидант и энергопротектор,

-инфузия 1,5% раствора по 400мл 2 раза в сутки в течение всего лечения в реанимации.

При ИТТ ЯК с тяжелой степенью кровопотери целесообразно использование перфторана и инфузионных антигипоксантов (мафусол, полиоксифумарин, реамберин и др.)

Слайд 71 С этой целью применяют такие группы

Блокаторы протонового насоса - Контролен (пантопразол ), Ланзап (ланзопразол ), Омез, Лосек (омепразол ), Нексиум (эзомепразол ).

Блокатори Н-2 - гистамимовых рецепторов - Квамател (фаматидин), Ранитидин.

3. Селективные М-холинолитики - Гастроцепин (пирензепин ).

4. Антацидные средства - Фосфолюгель, Маалокс, Контрацид, Алюмаг, Алмагель, Гастал, Мегалак.

5. Препараты защитного действия, направленного на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки - Вентер (сукральфат ), Де-нол, Трибимол.

УГНЕТЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ

Слайд 72Схема №1.

1. Блокаторы протонового насоса:

Контролен (пантопразол ) 80 мг в/в на

или Омез (омепразол ) по 40 мг 2 раза в сутки в/в на 100 мл физиологичного р-ра;

или Нексиум (эзомепразол ) по 40 мг 2 раза в сутки в/в на 100 мл физиологичного р-ра;

или Лосек (омепразол ) 40 мг в/в на 100 мл физиологичного р-ра на протяжении 1 часа, потом через 8 часов по 8 мг каждые 2 часа на протяжении суток, с последующим переходом на пероральный прием, по мере снижения риска рецидива кровотечения.

Однако в последнее время для постоянной поддержки рН желудочного содержимого более 6 рекомендуется немного другая схема применения этих препаратов: Контролок (пантопразол ), Омез, Лосек (омепразол ). Нексиум (эзомепразол ) - 80 мг в/в болюсно, потом по 8 мг/час на протяжении 2-3 суток со следующим переходом на пероральный прием.

2.+ антацидные препараты: Маалокс или Фосфолюгель по 15 - 20 мл суспензии 4-5 раз в день (или Алмагель, Алюмаг, Контрацид);

3.+ препараты защитного действия, направленного на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки: Вентер (сукральфат ) по 1 г 4 раза в день (Де-нол или Трибимол).

Слайд 73Основные задачи инфузионной терапии:

возобновление центральной гемодинамики;

возобновление микроциркуляции и нормализация реологических

нормализация транскапилярного обмена;

нормализация кислородной емкости крови и возобновления ее кислородно-транспортной функции.

Средний объем инфузий обычно составляет приблизительно 30-40 мл/кг, но может достигать 50-60 мл/кг массы тела больного и даже больше. Во многом он зависит от величины кровопотери, длительности кровотечения и компенсаторных возможностей организма. При этом суммарный объем препаратов, которые вводятся внутривенно, должен превышать измеренный или предполагаемый объем кровопотери на 60-80%.

Критериями оптимизации состояния при устранении острой гиповолемии являются:

ЦВД свыше 50 мм водн. ст.;

систолическое давление свыше 100 мм рт. ст.;

среднее артериальное давление около порядка 80 мм рт. ст.;

диурез не менее 50-60 мл/годину;

- насыщение артериальной крови/гемоглобину кислородом не ниже 92 мм рт. cm.

Стабизол (500 - 1000 мл/сутки) или препаратов модифицированного желатина - Гелофузин (500 - 2000 мл/сутку)

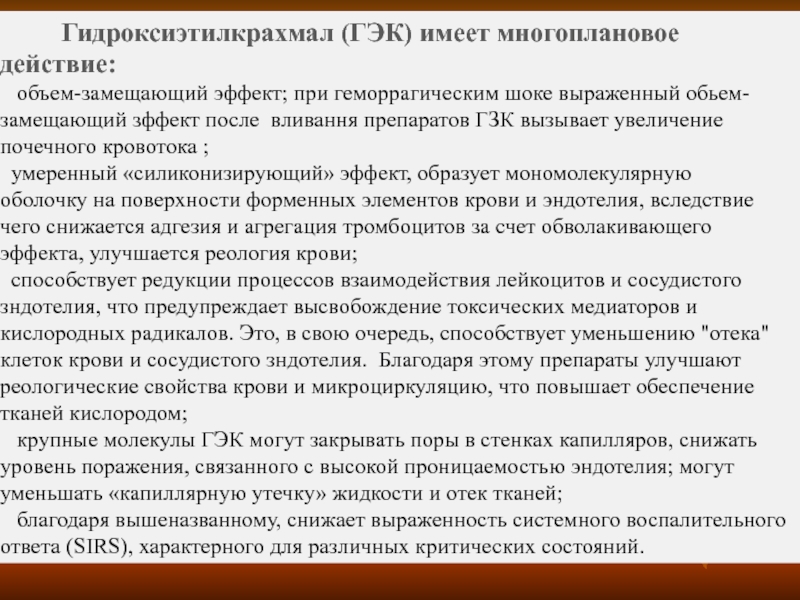

Слайд 76 Гидроксиэтилкрахмал (ГЭК) имеет многоплановое действие:

умеренный «силиконизирующий» эффект, образует мономолекулярную оболочку на поверхности форменных элементов крови и эндотелия, вследствие чего снижается адгезия и агрегация тромбоцитов за счет обволакивающего эффекта, улучшается реология крови;

способствует редукции процессов взаимодействия лейкоцитов и сосудистого зндотелия, что предупреждает высвобождение токсических медиаторов и кислородных радикалов. Это, в свою очередь, способствует уменьшению "отека" клеток крови и сосудистого зндотелия. Благодаря этому препараты улучшают реологические свойства крови и микроциркуляцию, что повышает обеспечение тканей кислородом;

крупные молекулы ГЭК могут закрывать поры в стенках капилляров, снижать уровень поражения, связанного с высокой проницаемостью эндотелия; могут уменьшать «капиллярную утечку» жидкости и отек тканей;

благодаря вышеназванному, снижает выраженность системного воспалительного ответа (SIRS), характерного для различных критических состояний.

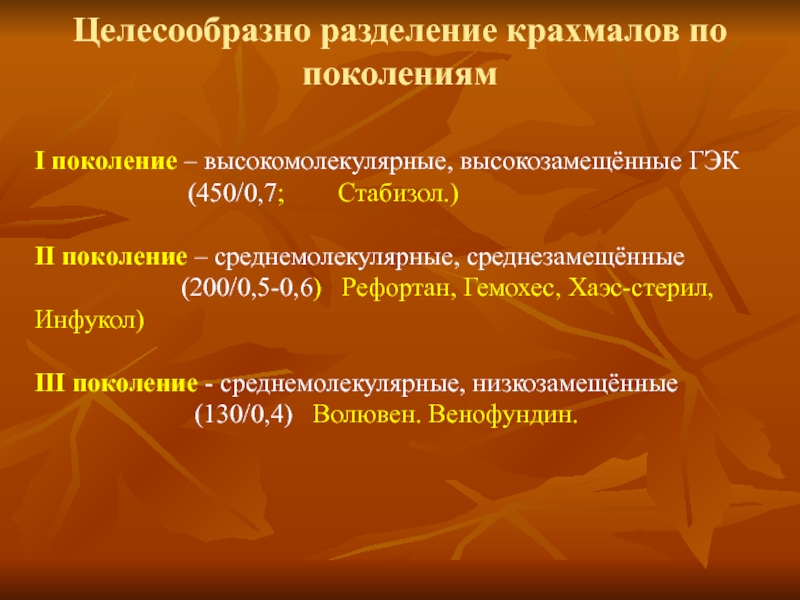

Слайд 77Целесообразно разделение крахмалов по поколениям

I поколение – высокомолекулярные, высокозамещённые ГЭК

II поколение – среднемолекулярные, среднезамещённые

(200/0,5-0,6) Рефортан, Гемохес, Хаэс-стерил, Инфукол)

III поколение - среднемолекулярные, низкозамещённые

(130/0,4) Волювен. Венофундин.

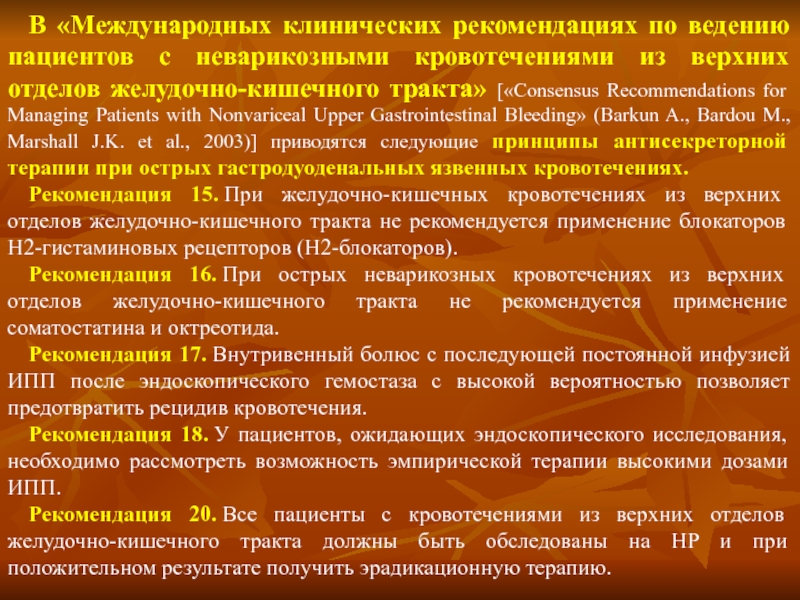

Слайд 78В «Международных клинических рекомендациях по ведению пациентов с неварикозными кровотечениями из

Рекомендация 15. При желудочно-кишечных кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта не рекомендуется применение блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов (Н2-блокаторов).

Рекомендация 16. При острых неварикозных кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта не рекомендуется применение соматостатина и октреотида.

Рекомендация 17. Внутривенный болюс с последующей постоянной инфузией ИПП после эндоскопического гемостаза с высокой вероятностью позволяет предотвратить рецидив кровотечения.

Рекомендация 18. У пациентов, ожидающих эндоскопического исследования, необходимо рассмотреть возможность эмпирической терапии высокими дозами ИПП.

Рекомендация 20. Все пациенты с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта должны быть обследованы на HP и при положительном результате получить эрадикационную терапию.

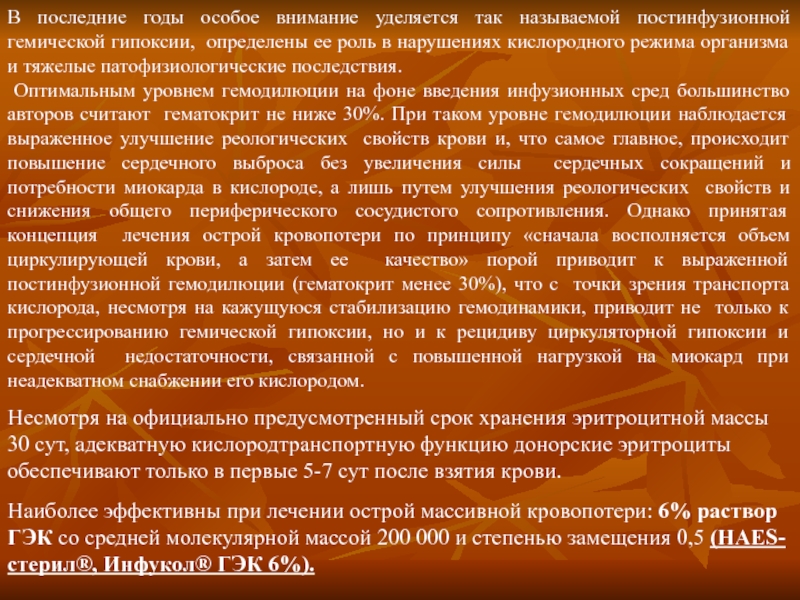

Слайд 79В последние годы особое внимание уделяется так называемой постинфузионной гемической гипоксии,

Оптимальным уровнем гемодилюции на фоне введения инфузионных сред большинство авторов считают гематокрит не ниже 30%. При таком уровне гемодилюции наблюдается выраженное улучшение реологических свойств крови и, что самое главное, происходит повышение сердечного выброса без увеличения силы сердечных сокращений и потребности миокарда в кислороде, а лишь путем улучшения реологических свойств и снижения общего периферического сосудистого сопротивления. Однако принятая концепция лечения острой кровопотери по принципу «сначала восполняется объем циркулирующей крови, а затем ее качество» порой приводит к выраженной постинфузионной гемодилюции (гематокрит менее 30%), что с точки зрения транспорта кислорода, несмотря на кажущуюся стабилизацию гемодинамики, приводит не только к прогрессированию гемической гипоксии, но и к рецидиву циркуляторной гипоксии и сердечной недостаточности, связанной с повышенной нагрузкой на миокард при неадекватном снабжении его кислородом.

Наиболее эффективны при лечении острой массивной кровопотери: 6% раствор ГЭК со средней молекулярной массой 200 000 и степенью замещения 0,5 (HAES-стерил®, Инфукол® ГЭК 6%).

Несмотря на официально предусмотренный срок хранения эритроцитной массы 30 сут, адекватную кислородтранспортную функцию донорские эритроциты обеспечивают только в первые 5-7 сут после взятия крови.

Слайд 80программа инфузионной терапии при остром гастродуоденальном язвенном кровотечении включает:

восполнение внутрисосудистого объема

восполнение плазменных факторов свертывающей и противосвертывающей системы для одновременного обеспечения устойчивого локального гемостаза и профилактики развития ДВС-синдрома (свежезамороженной плазмы не менее 1 л);

активное воздействие на микроциркуляторный компартмент улучшением реологических свойств крови и непосредственная доставка кислорода на периферию (реологически активные коллоиды, перфторорганические эмульсии);

восполнение количества циркулирующих эритроцитов, достаточное для исключения гемического компонента гипоксии(эритроцитная масса, отмытые эритроциты).

Слайд 83Существуют и принципиальные преимущества искусственных

кровезаменителей на основе эмульсии ПФОС перед

донорской кровью:

отсутствие групповой, подгрупповой несовместимости и других

нежелательных факторов;

отсутствие иммунологического конфликта;

отсутствие опасности передачи инфекционных агентов;

длительная циркуляция в кровеносном русле пациента с

сохранением газотранспортной функции;

отсутствие ухудшения газотранспортной функции при

длительном хранении;

возможность организации массового производства.

Перфторан® несовместим в одной системе с оксиэтилкрахмалом и декстранами (полиглюкин, реополиглюкин). При необходимости эти растворы вводят после окончания введения Перфторана®.

Слайд 84Хирургическое лечение

Объём операции зависит от срока выполнения операции, от локализации язвы,

Паллиативные операции:

1). Гастротомия с прошиванием сосуда в язве.

2). Секторальное иссечение язвы, в том числе с пилоропластикой и ваготомией.

3). Иссечение язвы, выведение её кратера за пределы желудка с лигироанием кровоточащего сосуда и ушиванием дефекта стенкию

При язве на передней стенки двенадцатиперстной кишки выполняется:

1). Гемипилородуоденорезекция по Белому-Вахтангишвили.

2). Иссечение язвы с пилоропластикой по Джадду-Хорслею.

3). Иссечение язвы с дуоденопластикой и ваготомией.

При язвах задней стенки двенадцатиперстной кишки:

1). Ушивание сосуда и дефекта над ним.

2). Прошивание сосуда с тампонадой язвы задней губой дуоденопластики, пилоропластика по Финнею и ваготомия.

Радикальные операции - резекция желудка.

Слайд 85Национальное руководство, 2004)

Стабизол (500 - 1000 мл/сутки) или препаратов модифицированного желатина

Слайд 86Показаниями к экстренной операции в любое время суток при ЯГДК считают:

Продолжающееся кровотечение, которое не удаётся остановить эндоскопическими методиками;

Рецидив кровотечения на фоне проводимого лечения;

Угроза рецидива кровотечения при содержании гемоглобина до 80 г/л и гематокрита до 25% и отрицательную эволюцию язвы по данным эндоскопии.

Слайд 91Хирургическая тактика при ЯГДК

Главным требованием к операциям при кровотечении считают удаление

При кровотечении из хронической язвы желудка методом выбора хирургического лечения является резекция желудка. В исключительных случаях допускается возможность иссечения язвы.

При ЯГДК операция не должна заканчиваться прошиванием кровоточащего сосуда (только в случаях крайней тяжести больного). Этот метод следует считать порочным.

При ЯДК правомочно выполнение резекции желудка с обработкой культи 12-перстной кишки открытым способом с иссечением язвы и органосохраняющие опер

Слайд 105Закрытие трудной культи 12-перстной кишки по методу Грэма после резекции желудка

этапы операции

мобилизация двенадцатиперстной кишки с оставлением основания язвы на месте. Надёжного ушивания дуоденальной культи проще всего можно достигнуть техническим приёмом, описанным в литературе как метод Грэма (Graham R.R., 1933)

Слайд 107Этапы экстрадуоденизации язвы двенадцатиперстной кишки, пенетрирующей в гепатодуоденальную связку, при выполнении

Слайд 111Зоны денервации при разных видах ваготомии:

1) стволовая;

Слайд 112 Синдром Маллори-Вейсса в структуре острого кровотечения в просвет пищеварительного канала

Основной причиной возникновения продольных разрывов слизистой оболочки считается безостановочная рвота при переполненном желудке и закрытому вратари. Этому способствует резкое повышение давления в кардиальном отделе желудка и пищеводе рядом с их дилатацией. Разрыв оболочек пищеводно-кардиальной стенки приводит к повреждению более поверхностных (мелких) или глубже расположенных (больших ) сосудов. Именно от этого во многом зависит интенсивность и длительность кровотечения. Как правило, для возникновения синдрома Маллори-Вейсса нужное повышение внутрижелудочного давления до 200 мм рт.ст. и больше.

Следует отметить, что в зависимости от возраста больного изменяется давление, необходимый для образования разрыва. Причем, чем старший возраст, тем меньшее давление нужно для его возникновения. Известно, что толщина подслизистого слоя у взрослых составляет 1/3 - 1/5 мышечного, а у детей оба слоя имеют приблизительно одинаковую толщину. Анатомические особенности пищеводно-кардиального отдела по малой кривизне определяют локализацию разрывов именно в этом участке. При повышении внутрижелудочного давления проксимальная часть малой кривизны желудка образует более пологую дугу, чем большая кривизна, и приобретает вытянутую форму, подобно цилиндру. Стенка большой кривизны желудка более напоминает форму пули шара. Типичную локализацию разрывов слизистой оболочки объясняют физическим законом Лапласса, соответственно которому при одинаковом давлении изнутри стремление к растяжению стенки цилиндра вдвое больше, чем стенки пули шара. Если этот закон считать действительным и для биологической модели, то проксимальная часть малой кривизны оказывается местом наименьшего сопротивления.

Слайд 113Еще одним фактором, который может способствовать возникновению синдрома Маллори-Вейсса, есть продольное

Важное значение в плане локализации разрывов имеет кардиального замыкателя, в середине которого размещается пищеводное отверстие. Установлено, что именно этот анатомический участок являет собой зону высшего давления, чем дно желудка. Очевидно, в момент повышения внутрижелудочного давления при рвоте на пищеводно-желудочный сфинктер влияет более сильное давление, чем на другие отделы желудка. Этим и обусловленная наибольшая вероятность разрыва именно в этой зоне. Если бы не существовал кардиальный замыкатель, то локализация возможного разрыва, в соответствии с законом Лапласса, должна была бы отвечать месту наибольшего напряжения желудочной стенки. При равномерном внутрижелудочном давлении - это участок наибольшего пересечения желудка. Однако, как известно, разрывы слизистой оболочки бывают только в пищеводно-кардиальном отделе. Причем у значительного количества больных они определяются именно в участке пищеводно-желудочного замыкателя.

Слайд 114Вместе с тем, для возникновения синдрома Маллори-Вейсса необходимое не только повышения

Одной из самых частых причин неудержимой рвоты и синдрома Маллори-Вейсса является злоупотребление спиртными напитками (в 50-83% больных). Как известно, хроническое отравление алкоголем содействует развитию атрофического гастрита и создает благоприятные условия для разрыва слизистой оболочки пищеводно-кардиальной зоны при значительном повышении внутрижелудочного давления. Среди других причин возникновения синдрома Маллори-Вейсса следует назвать - переедание - приблизительно примерно в 5-7% больных, различные заболевания пищеварительного тракта - в 2-5%, тяжелый кашель - в 2%, отрыжка - в 1 %, сильная боль головы - в 1 %, сахарный диабет - в 1 %, акт дефекации - в 1%, поднятие тяжелого - в 1%.

Одиночный разрыв слизистой оболочки и более глубоких слоев стенки пищеводно-желудочного участка наблюдается приблизительно в половины больных. В других случается по 2-3 и больше разрывов. Пищеводная локализация разрывов наблюдается в 8-12% больных, желудочная - в 40-44%, а в участке пищеводно-желудочного сфинктера - в 39-63%. Установлено, что синдром Маллори-Вейсса чаще встречается у мужчин трудоспособного возраста (20-50 лет).

Слайд 115Выделяют три степени разрывов у больных с синдромом Маллори-Вейсса (Bellmann и

I - разрыв только слизистой оболочки

II - разрыв слизистой, подслизистой и мышечной оболочек с образованием заметных глазом субсерозных гематом

III - разрыв всех слоев стенки пищеводно-кардиальной зоны с развитием перитонита.

Лечебная тактика при синдроме Маллори-Вейсса.

1.Основным методом лечения является консервативный, который включает:

эндоскопический гемостаз и профилактику рецидива кровотечения;

антисекреторную терапию;

- коррекцию кровопотери (инфузионная и медикаментозная терапия).

2.Только в исключительных случаях, при неэффективности всего комплекса консервативного лечения, показанное экстренное хирургическое вмешательство. Операцией выбора является висечение/ушивание трещин слизистой оболочки.

Слайд 116Лечебная программа при синдроме Меллори-Вейсса

Лечение больных с СМВ начинается с активной

Лечебная эндоскопия целесообразна при разрывах 1 степени (поверхностных) и 2 степени (проникающих до подслизистого слоя).

Хирургическое лечение. После лапаротомии проводится ревизия органов поддиафрагмального пространства. До гастротомии здесь можно обнаружить единственный визуальный признак СМВ – гематому в малом сальнике на уровне кардиального отдела желудка.

Ушивание разрывов слизистой и подслизистого слоя проводят отдельными узловыми 8-образными швами нерассасывающимся материалом. Прошивание линейных разрывов часто дополняют ваготомией и пилоропластикой.

При глубоких трещинах прошивание дополняется перевязкой ствола левой желудочной артерии.

Слайд 117Тактика при кровоточащем раке желудка

Большинство хирургов придерживаются выжидательной тактики, стремясь добиться

Объём операции колеблется от эксплоративной лапаротомии и паллиативных методов остановки кровотечения (прошивание, электрокоагуляция тканей опухоли, перевязка магистральных сосудов) до резекции желудка и гастрэктомии.

Паллиативные методы дают плохие результаты (часты рецидивы Кр). Поэтому предпочтение лучше отдать операциям с удалением источника Кр –опухоли. Понятие радикальности в этой ситуации не соответствует онкологическим установкам. При подходящих условиях целесообразно при кровоточащих опухолях желудка применение радикальных с точки зрения гемостаза паллиативных резекций желудка и даже гастрэктомий.

Слайд 118Ушивание дивертикулов возможно:

При дивертикулах не более 1 см в диаметре.

Если выделение

Если дивертикул располагается вблизи от большого дуоденального соска.

Слайд 120При острой кровопотере страдает в первую очередь сосудистый объём, с последующей

Преимущества солевых растворов при терапии ОКр бесспорны. Их недостатки – низкий и кратковременный волемический эффект, влияние на систему гемостаза с образованием отёчного синдрома.

Главное в лечении геморрагического, травма-тического и септического шока –восстановление ОЦК.

Слайд 121«Малообъёмная реанимация»

- Создание комбинированных препаратов гиперосмотических солевых растворов (7,5% натрия хлорида)

Суть методики – во взаимодействии компонентов: коллоиды не дают солевому раствору покинуть сосудистое русло, а гипертонический раствор натрия хлорида значительно усиливает волемический эффект, что позволяет уменьшить коллоидную нагрузку.

Гиперосмотические гиперонкотические растворы определены в качестве стратегических средств для помощи на поле боя в армиях США и НАТО.

Методика имеет большие перспективы для терапии острой крово- потери как на до госпитальном этапе, так и в плановой хирургии.

Слайд 123Преимущества растворов ГЭК

Молекулы ГЭК способствуют снижению активации эндотелиальных клеток и уменьшают

Именно фракции ГЭК с молекулярной массой 60 000 и 350 000 дальтон участвуют в восстановлении порозных стенок капилляров при остром поражении. Только эти фракции эффективно блокируют потерю альбумина и жидкости из внутрисосудистого пространства в интерстиций.

Растворы ГЭК обеспечивают более выраженное и более длительное объёмозамещающее действие.

Характеризуются более длительным сроком пребывания в сосудистом русле.

Эффективно повышают коллоидно-осмотическое давление

( КОД).

Слайд 125До настоящего времени при возмещении кровопотери достаточно широко используют также средне-

Слайд 126Характеристика волемического эффекта коллоидных объёмозамещающих растворов

«Декстрановая почка» - говорит о высокой

Хорошо известны геморрагические осложнения использования декстранов.

Слайд 134С целью детоксикации разработан способ послеоперационного кишечного лаважа

раствором фортранса:

Сразу после

интраоперационно в первую петлю тощей кишки не

дожидаясь выхода больного из анестезии и

восстановления самостоятельного дыхания вводят

фортранс. (Томск)

Слайд 135В выборе метода оперативного вмешательства при пилородуоденальном стенозе следует учитывать:

1 –

2- степень нарушений моторной функции желудка и 12-перстной кишки;

3 – особенности желудочной секреции;

4 – степень операционного риска.