- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Остеохондроз позвоночника презентация

Содержание

- 1. Остеохондроз позвоночника

- 2. Остеохондроз позвоночника - это дистрофическое поражение его

- 3. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника В тех случаях,

- 4. Остеохондроз позвоночника - наиболее распространенное хроническое заболевание

- 5. Анатомия и физиология позвоночника Позвоночный столб представляет

- 6. Межпозвонковый диск Подвижность позвоночника, его эластичность и

- 7. Пульпозное ядро напоминает желатиноподобную массу, состоящую из

- 8. Диаметр пульпозного ядра составляет от 1 до

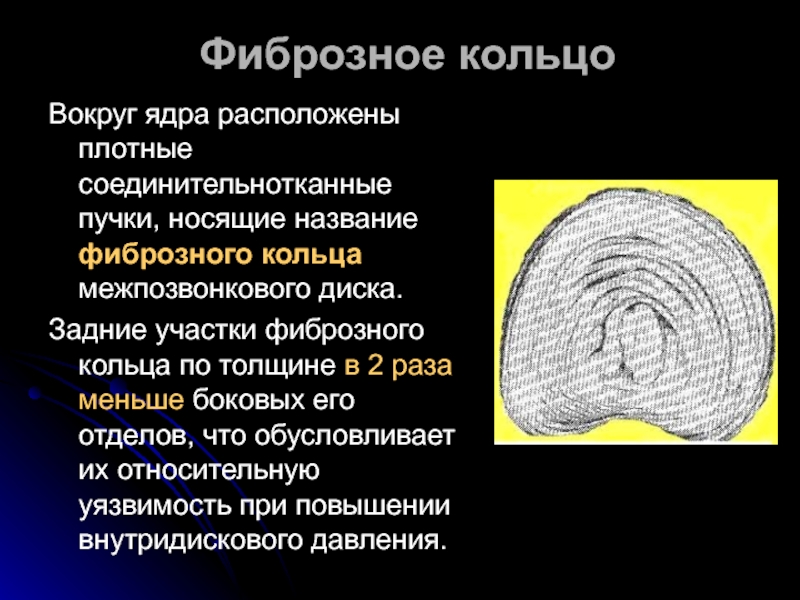

- 9. Фиброзное кольцо Вокруг ядра расположены плотные соединительнотканные

- 10. Механизм гидратации межпозвонкового диска В состав межклеточного

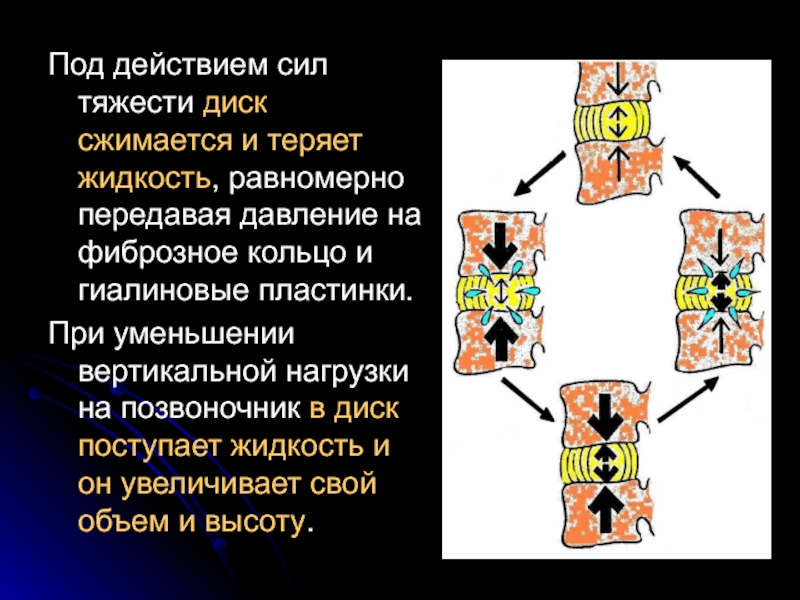

- 11. Под действием сил тяжести диск сжимается и

- 12. Иннервация позвоночного двигательного сегмента Иннервация диска, капсул

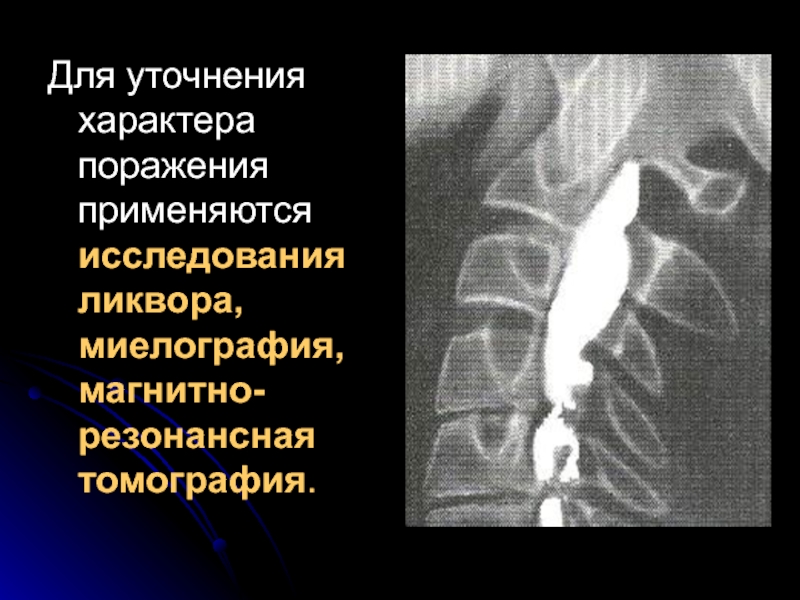

- 13. Синувертебральный нерв отходит от каждого спинального нерва

- 14. Синувертебральный нерв содержит чувствительные и симпатические волокна.

- 15. Питание межпозвонкового диска Васкуляризация межпозвонкового диска за

- 16. Патогенез остеохондроза позвоночника Межпозвонковые диски подвергаются физиологическому

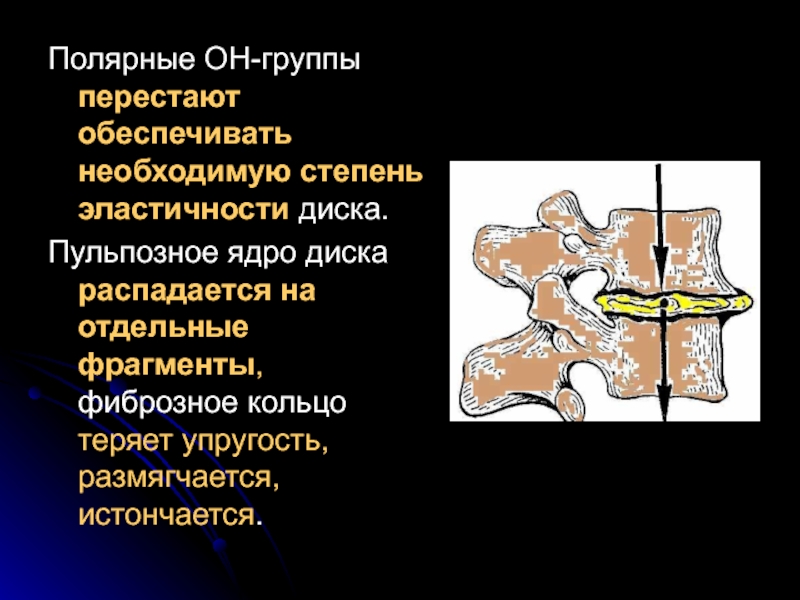

- 17. Полярные ОН-группы перестают обеспечивать необходимую степень эластичности

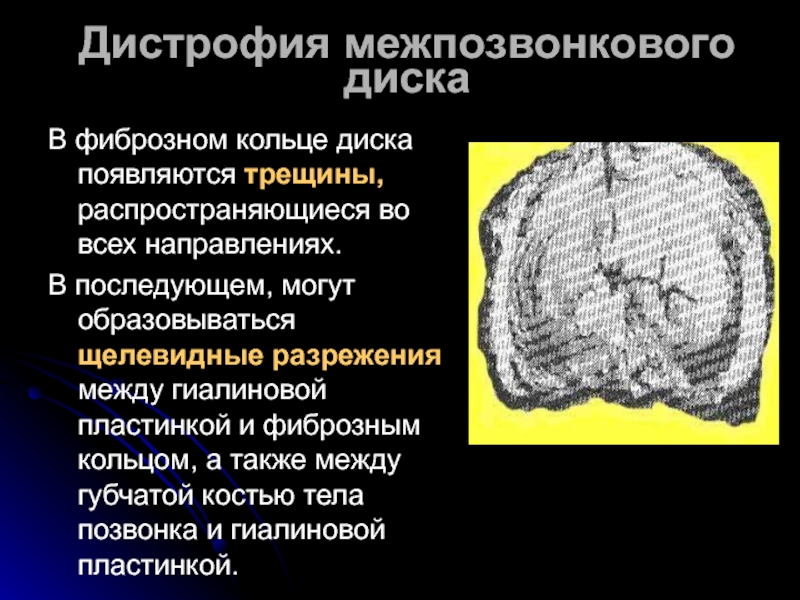

- 18. Дистрофия межпозвонкового диска В фиброзном кольце диска

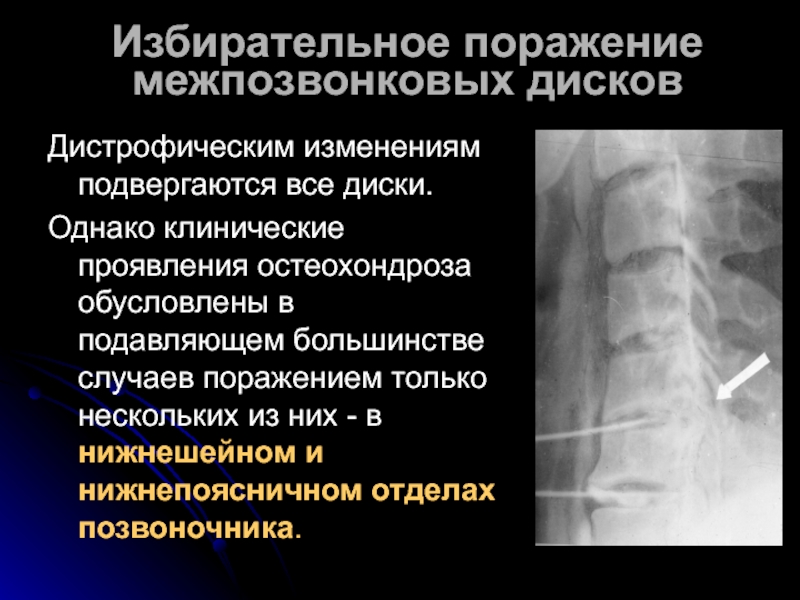

- 19. Избирательное поражение межпозвонковых дисков Дистрофическим изменениям подвергаются

- 20. Локальная перегрузка позвоночного двигательного сегмента (ПДС) Нижнешейные

- 21. При физической работе в наклонном положении, когда

- 22. Под действием локальной перегрузки позвоночного двигательного сегмента

- 23. Первая патоморфологическая и патогенетическая ситуация Умеренная локальная

- 24. Разрывы фиброзного кольца диска не сопровождаются выпячиванием

- 25. Разрыв фиброзного кольца межпозвонкового диска в эксперименте

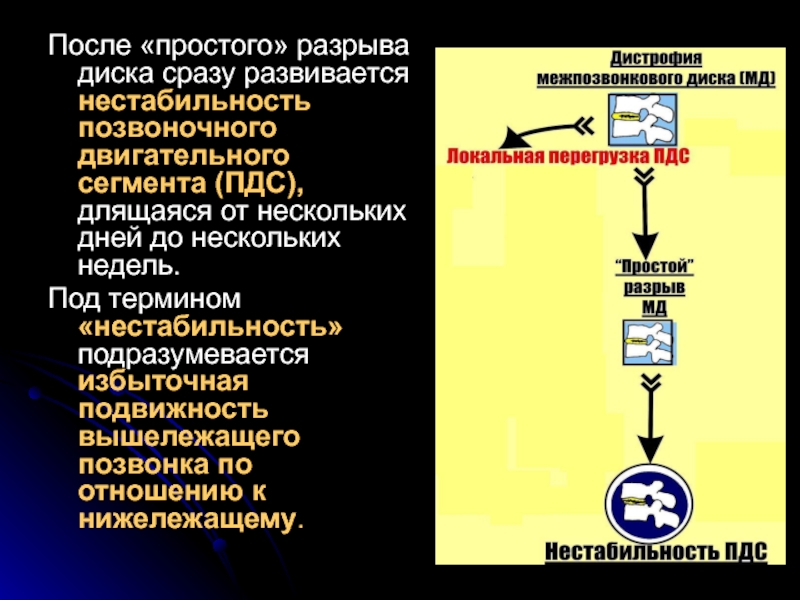

- 26. После «простого» разрыва диска сразу развивается нестабильность

- 27. Разрыв МД вызывает раздражение окончаний синувертебрального нерва,

- 28. Саногенез «простых» разрывов межпозвонкового диска Разрывы наружных

- 29. Происходит частичная фибротизация МД и прекращается раздражение

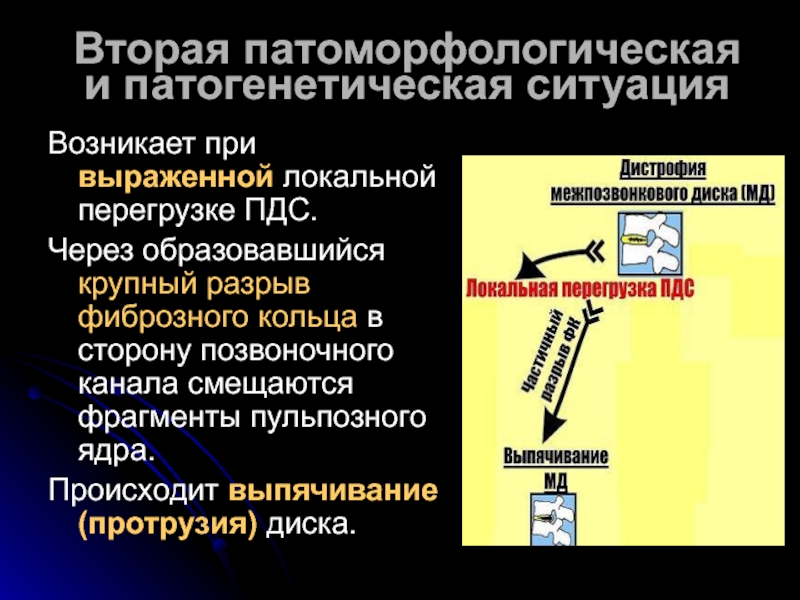

- 30. Вторая патоморфологическая и патогенетическая ситуация Возникает при

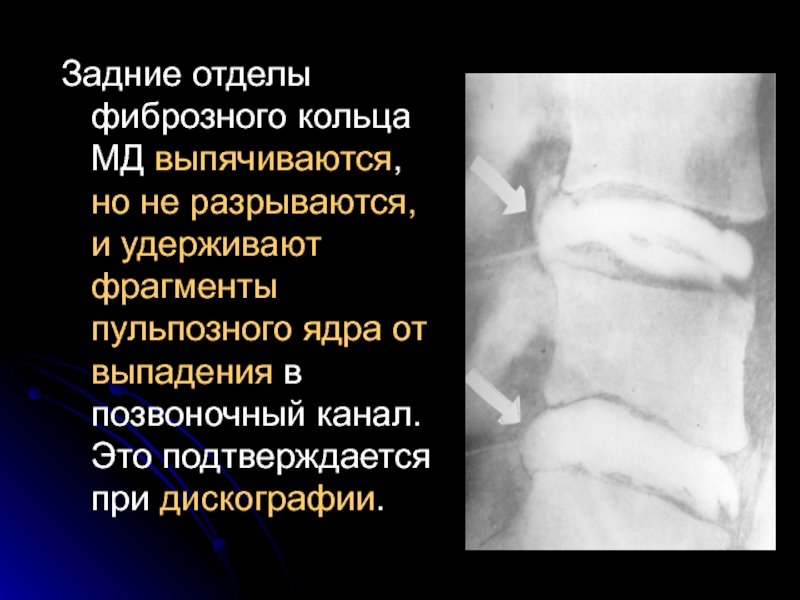

- 31. Задние отделы фиброзного кольца МД выпячиваются, но

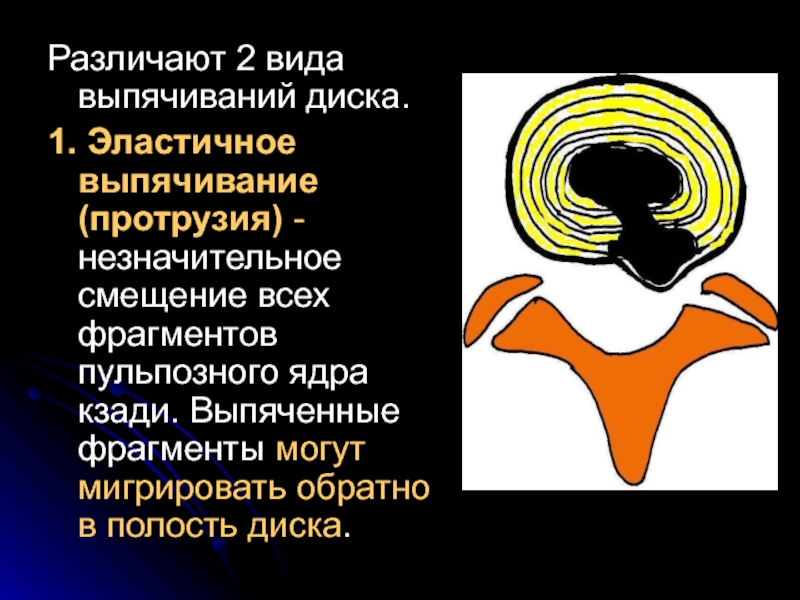

- 32. Различают 2 вида выпячиваний диска. 1. Эластичное

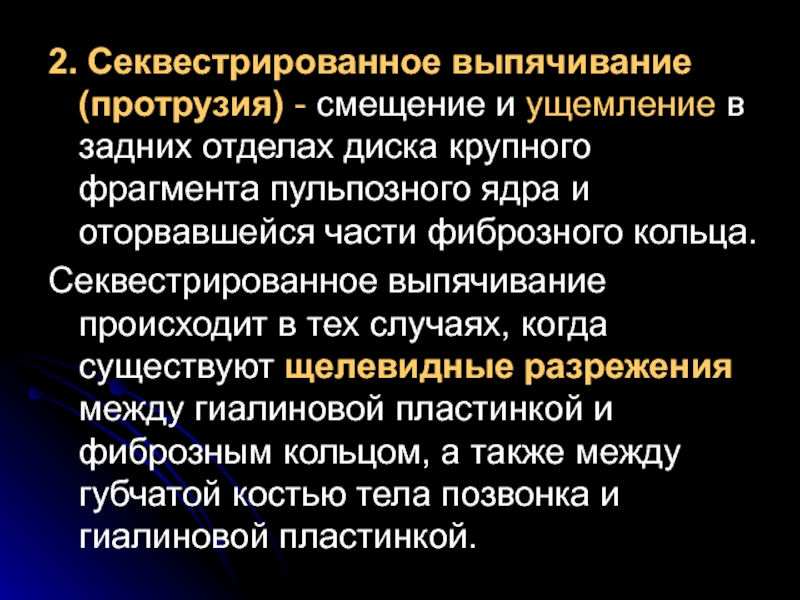

- 33. 2. Секвестрированное выпячивание (протрузия) - смещение и

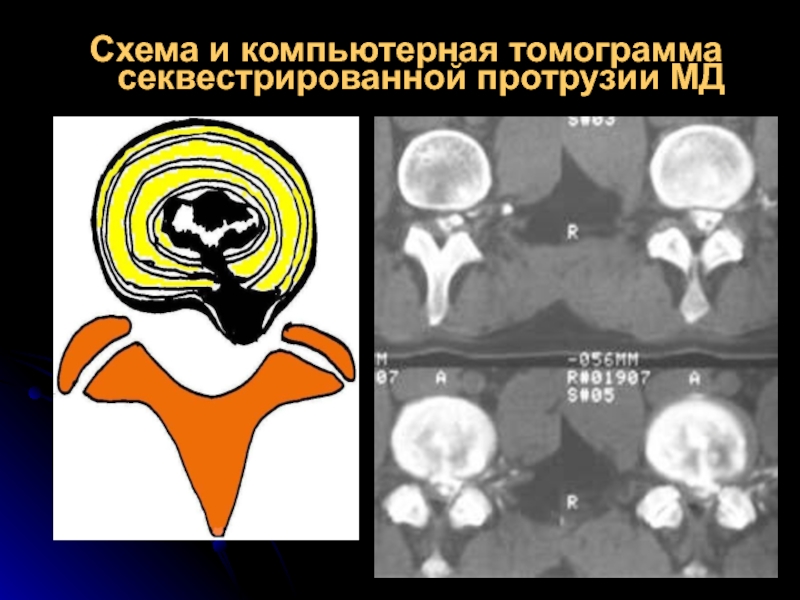

- 34. Схема и компьютерная томограмма секвестрированной протрузии МД

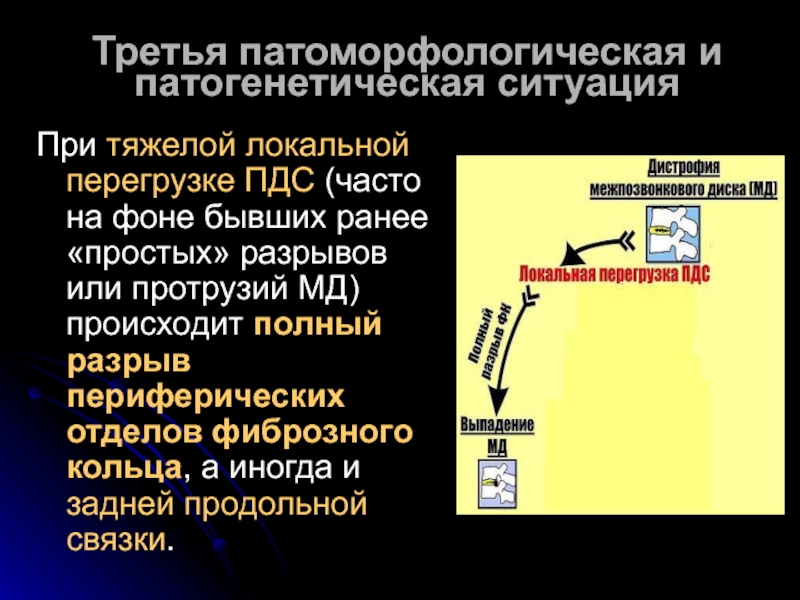

- 35. Третья патоморфологическая и патогенетическая ситуация При тяжелой

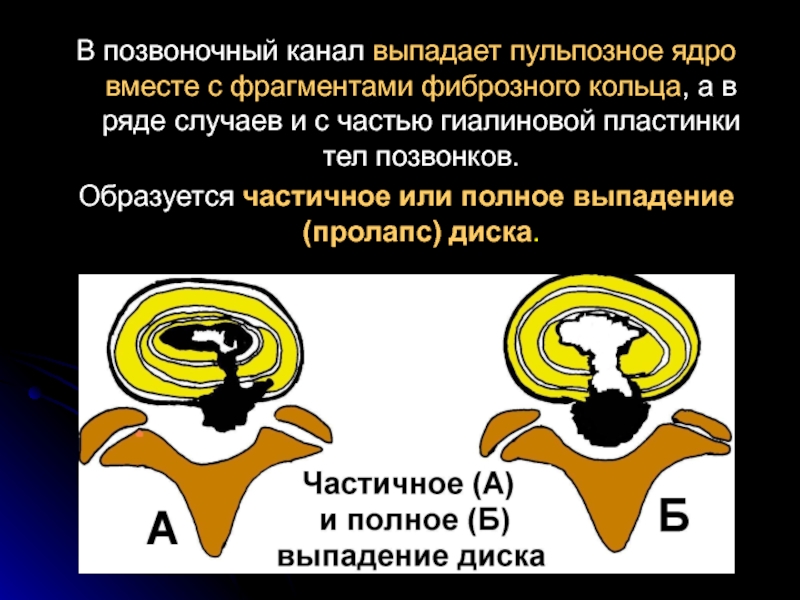

- 36. В позвоночный канал выпадает пульпозное ядро вместе

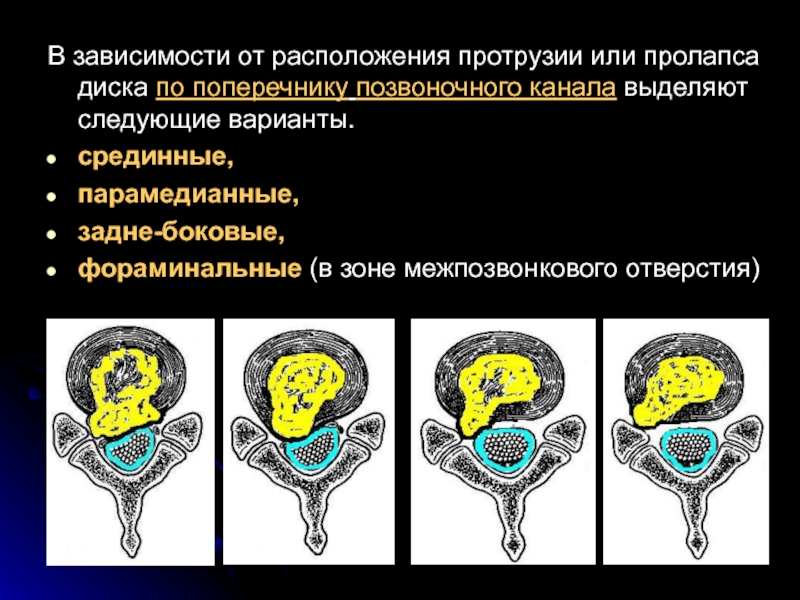

- 37. В зависимости от расположения протрузии или пролапса

- 38. При второй и третьей патогенетических ситуациях (выпячиваниях

- 39. Выпячивания и выпадения межпозвонкового диска в литературе

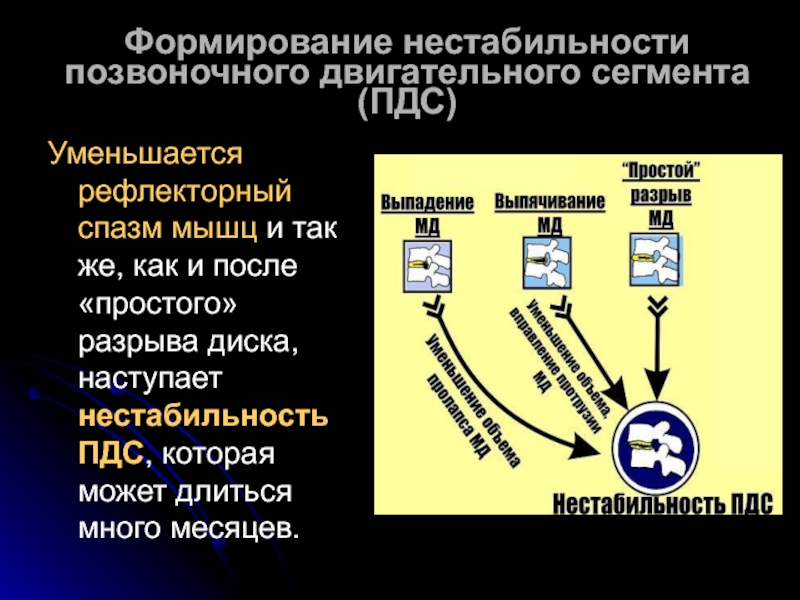

- 40. Саногенез выпадений и выпячиваний МД Выпяченные и

- 41. Формирование нестабильности позвоночного двигательного сегмента (ПДС) Уменьшается

- 42. Длительное существование нестабильности ПДС способствует возникновению рубцово-спаечного

- 43. ВТОРИЧНЫЕ ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА

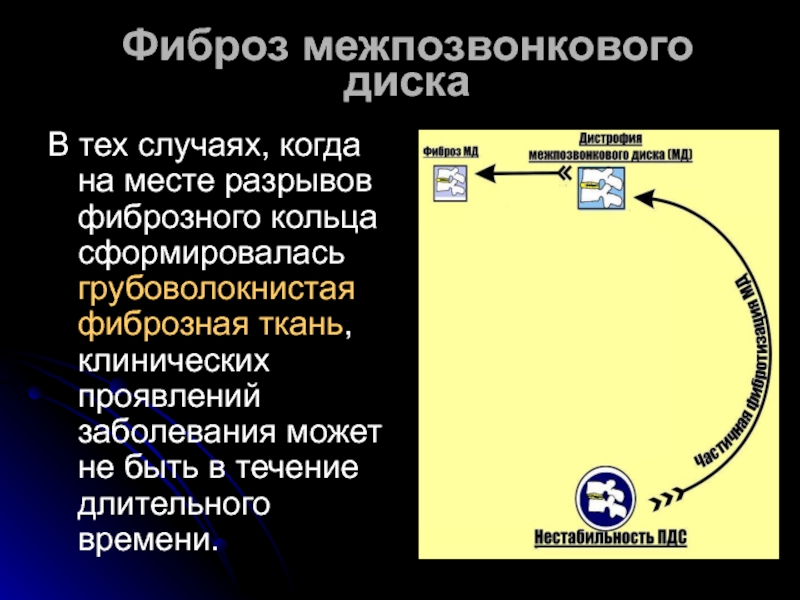

- 44. Фиброз межпозвонкового диска В тех случаях, когда

- 45. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей формирования

- 46. ДИНАМИКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ при остеохондрозе позвоночника

- 47. КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА Выделяют: Рефлекторные синдромы

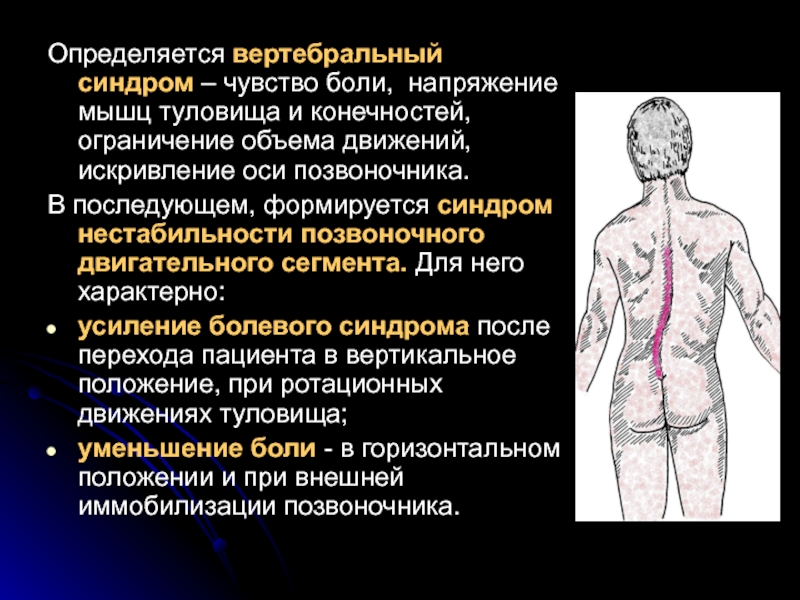

- 48. Определяется вертебральный синдром – чувство боли, напряжение

- 49. РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИНДРОМЫ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА Цервикалгия – острые

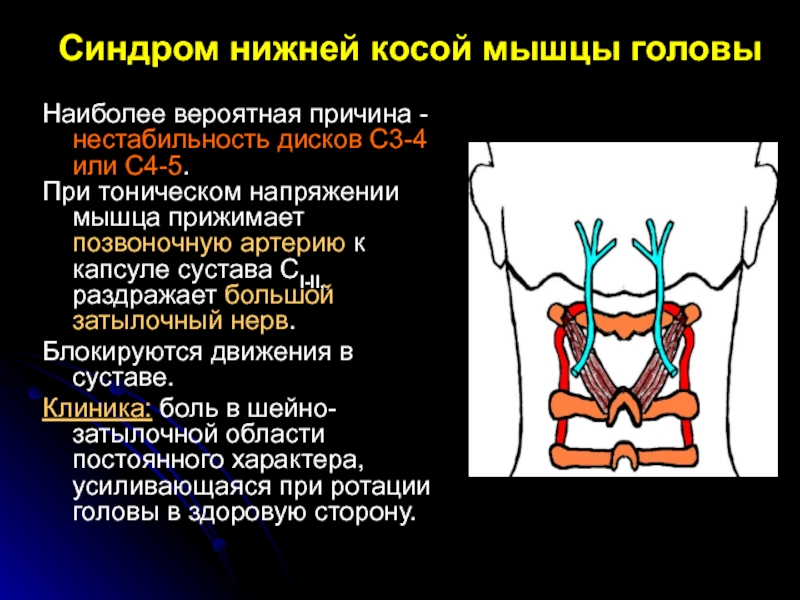

- 50. Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков С3-4

- 51. Синдром передней лестничной мышцы Наиболее вероятная причина

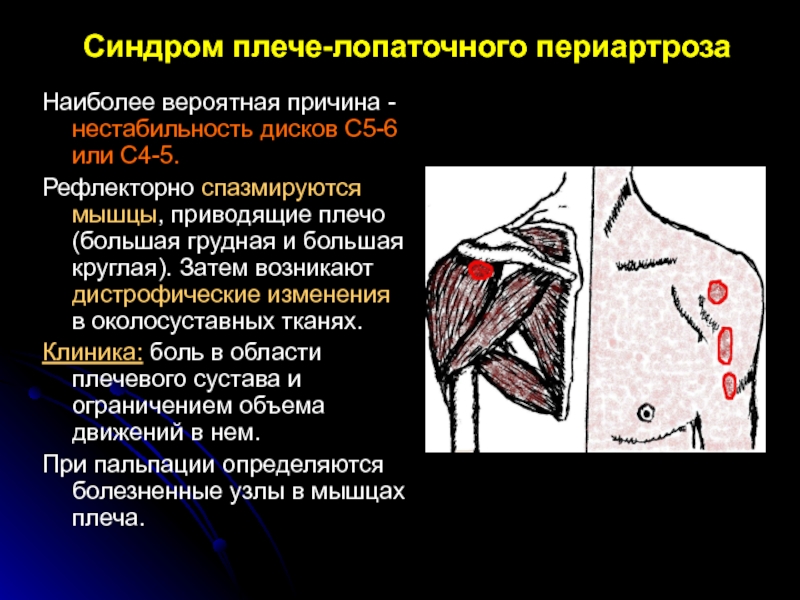

- 52. Синдром плече-лопаточного периартроза Наиболее вероятная причина -

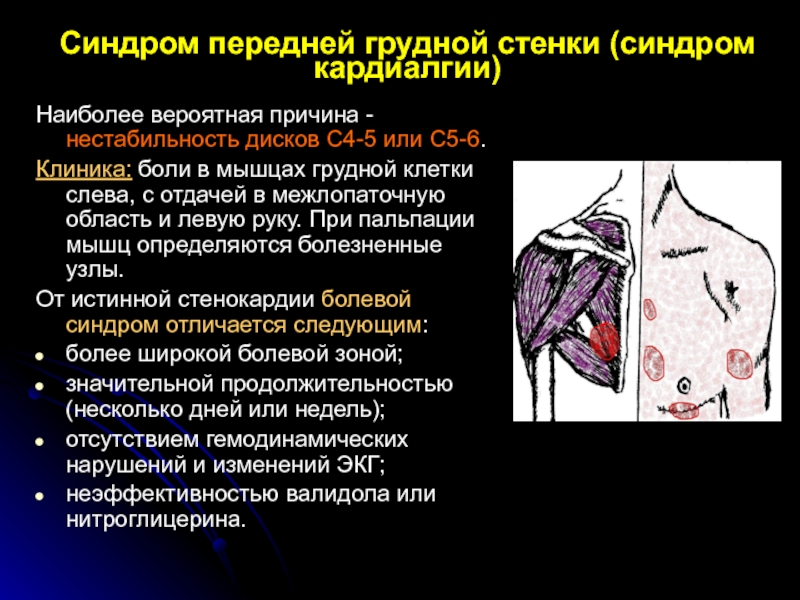

- 53. Синдром передней грудной стенки (синдром кардиалгии) Наиболее

- 54. Синдром позвоночной артерии Наиболее вероятная причина -

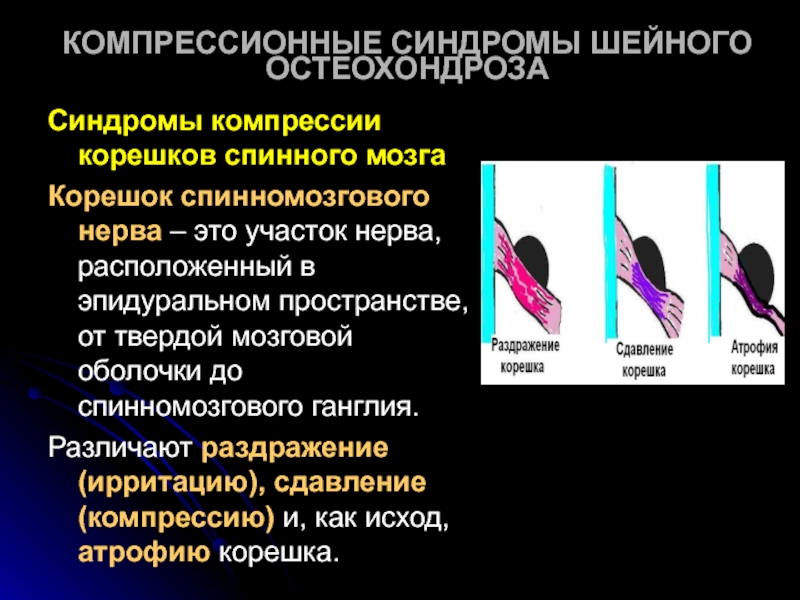

- 55. КОМПРЕССИОННЫЕ СИНДРОМЫ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА Синдромы компрессии корешков

- 56. Компрессия корешка С6 Причина - выпячивание диска

- 57. Компрессия корешка С7 Причина - выпячивание диска

- 58. Компрессия корешка С8 Причина -выпячивание диска С7-ТнI.

- 59. Синдром компрессии спинного мозга и его сосудов

- 60. Первым клиническим проявлением чаще всего бывает медленно

- 61. Для уточнения характера поражения применяются исследования ликвора, миелография, магнитно-резонансная томография.

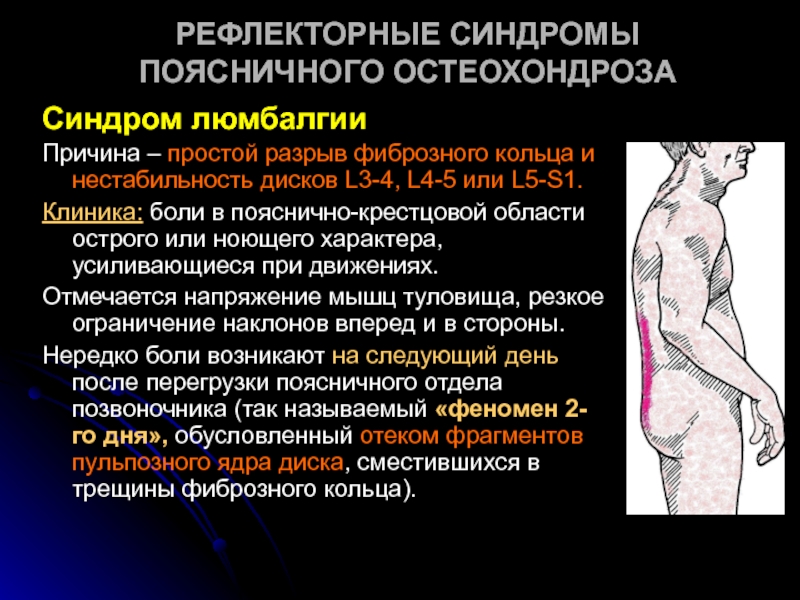

- 62. РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИНДРОМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА Синдром люмбалгии

- 63. Синдром люмбаго Причина - перемещение небольшого фрагмента

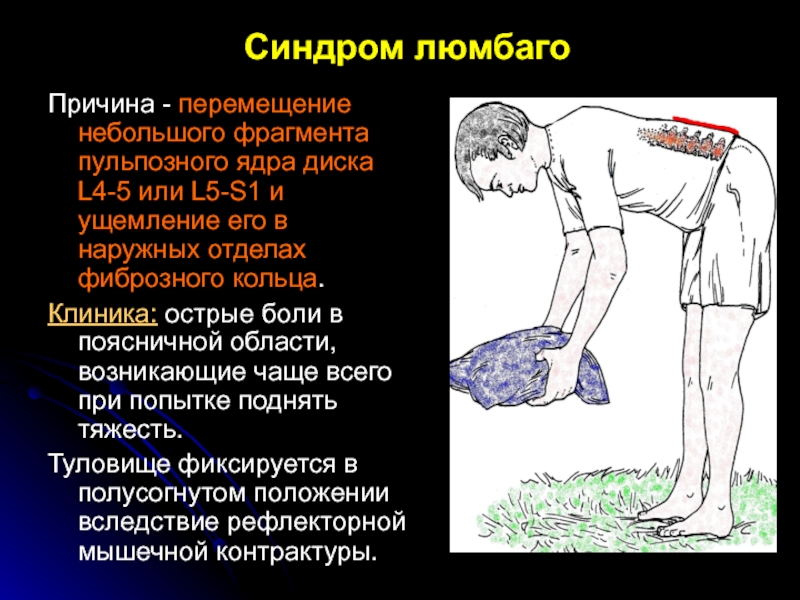

- 64. Синдром грушевидной мышцы Причина – простой

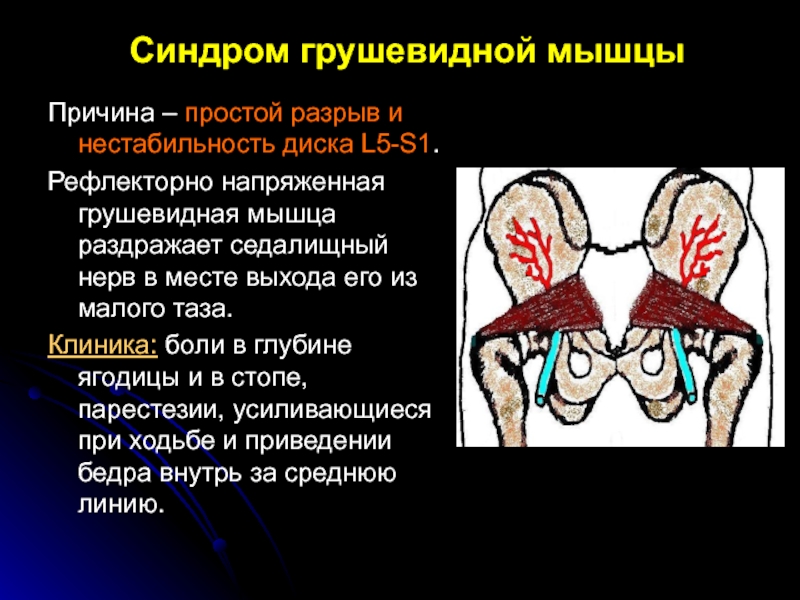

- 65. КОМПРЕССИОННЫЕ СИНДРОМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА Синдром сдавления корешка

- 66. Синдром сдавления корешка L5 Причина – выпячивание

- 67. При компрессии или раздражении корешка L5 болевые ощущения могут иметь различную локализацию.

- 68. Синдром сдавления корешка S1 Причина - поражение

- 69. При компрессии или раздражении корешка SI болевые ощущения могут иметь различную локализацию.

- 70. Синдром острого сдавления корешков конского хвоста Причина

- 71. МЕТОДИКА КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ Изучение анамнеза заболевания

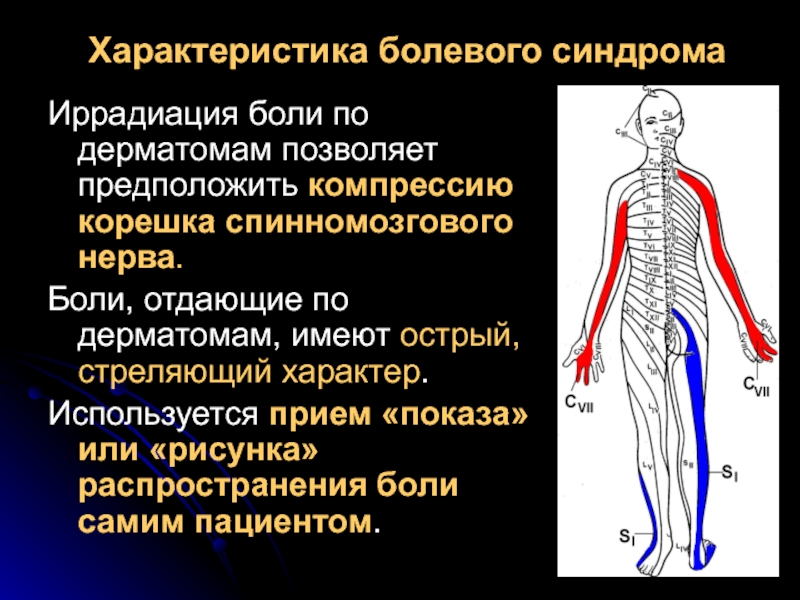

- 72. Дерматом – это участок кожи, в котором

- 73. Характеристика болевого синдрома Иррадиация боли по дерматомам

- 74. Болевые ощущения в области миотома и склеротома

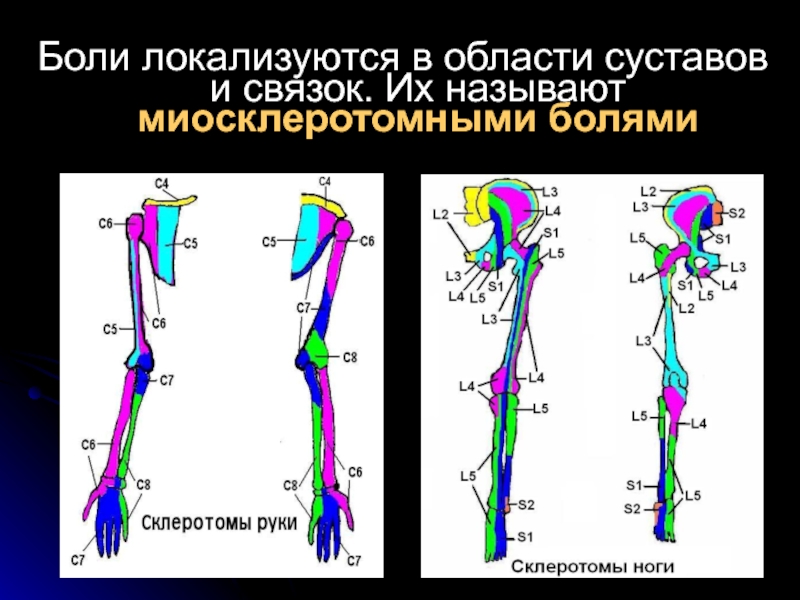

- 75. Боли локализуются в области суставов и связок. Их называют миосклеротомными болями

- 76. 1.Проводят осмотр и оценку конфигурации позвоночника в

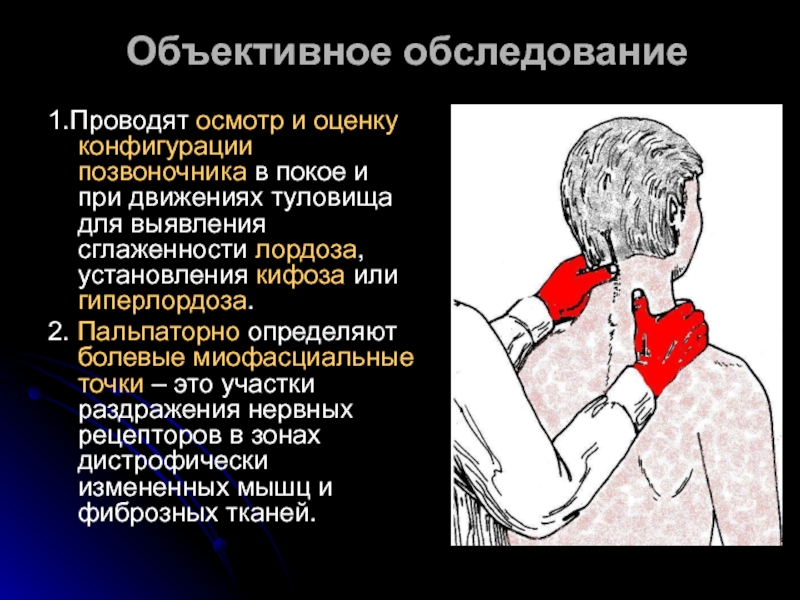

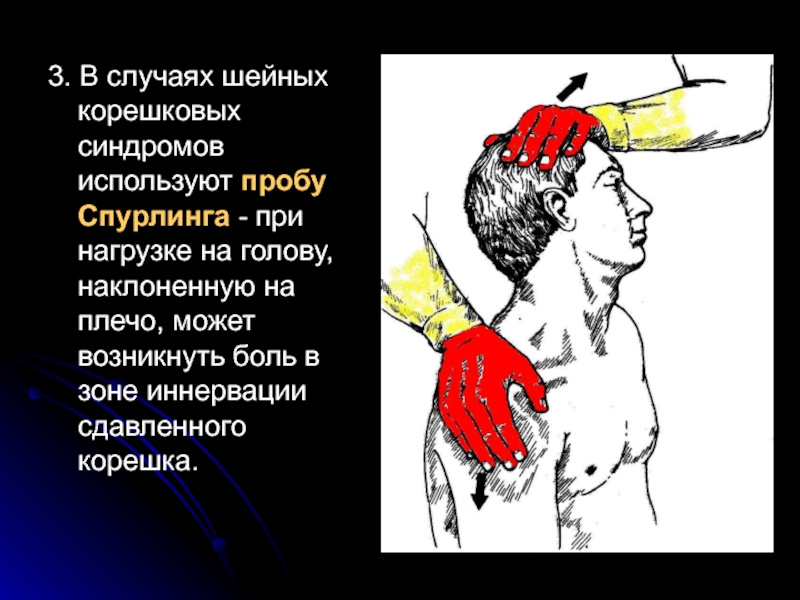

- 77. 3. В случаях шейных корешковых синдромов используют

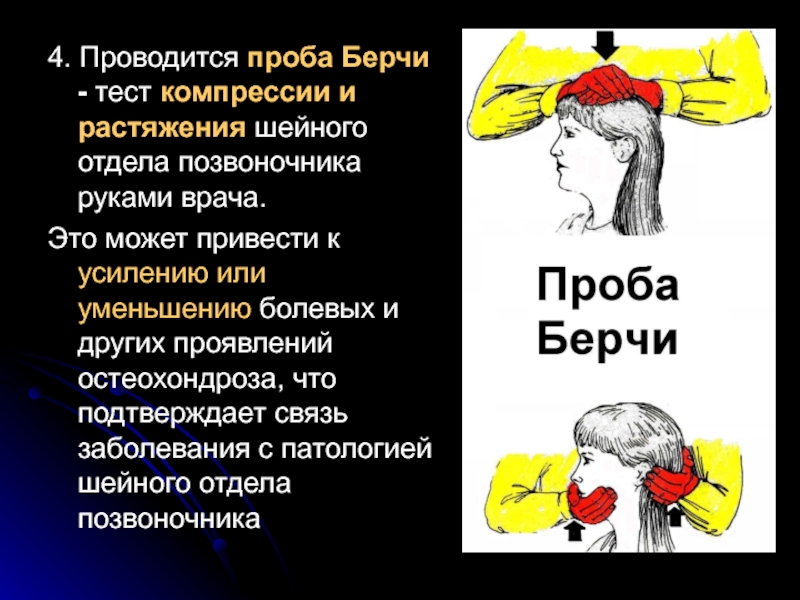

- 78. 4. Проводится проба Берчи - тест компрессии

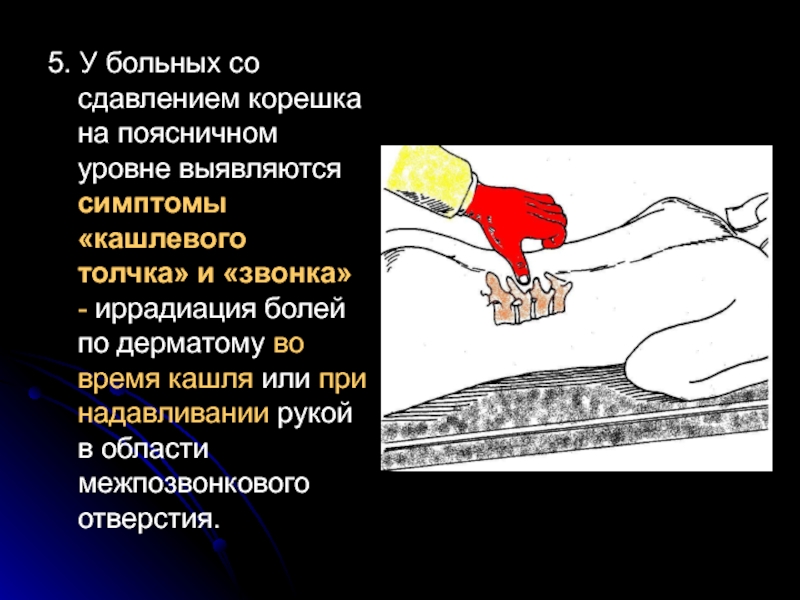

- 79. 5. У больных со сдавлением корешка на

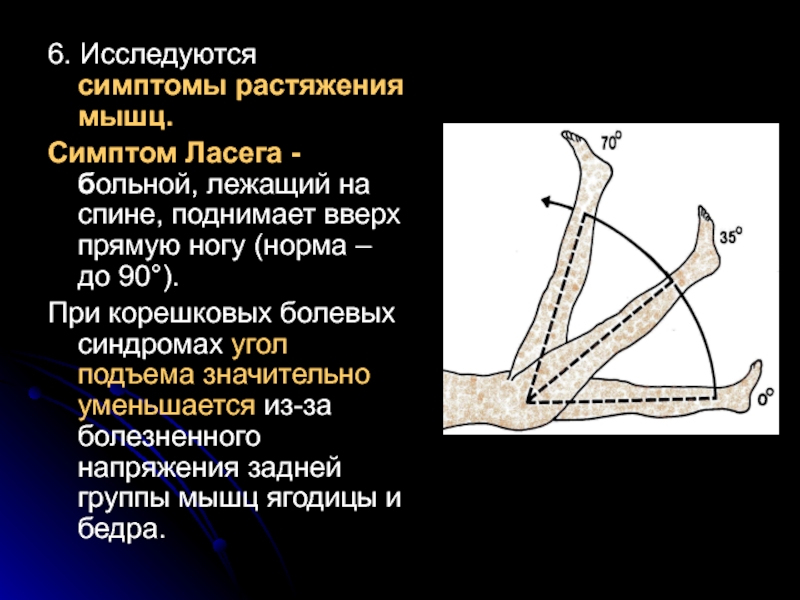

- 80. 6. Исследуются симптомы растяжения мышц. Симптом

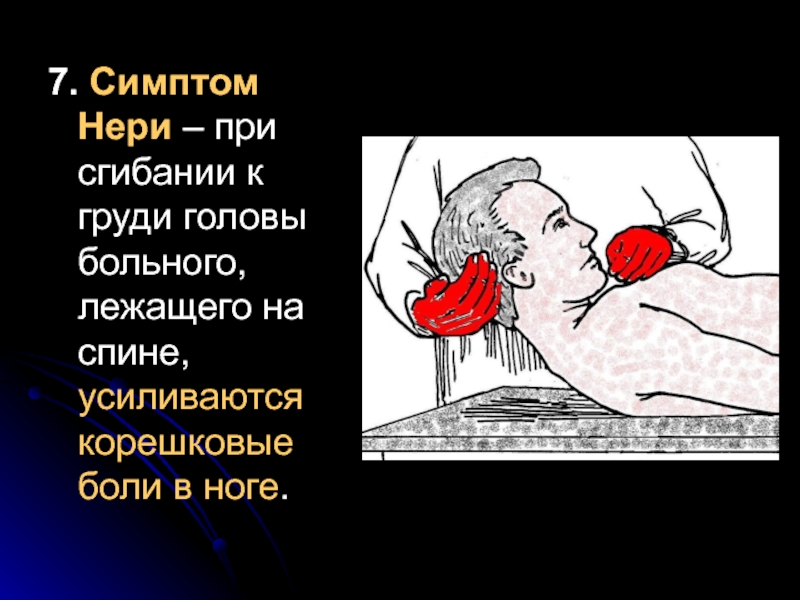

- 81. 7. Симптом Нери – при сгибании к

- 82. Инструментальные методы исследования Спондилография Выявляются следующие признаки

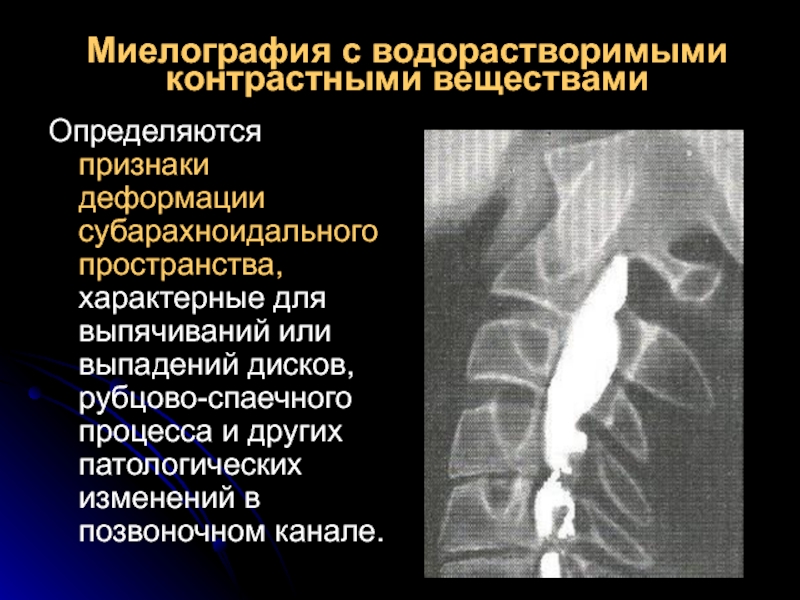

- 83. Миелография с водорастворимыми контрастными веществами Определяются

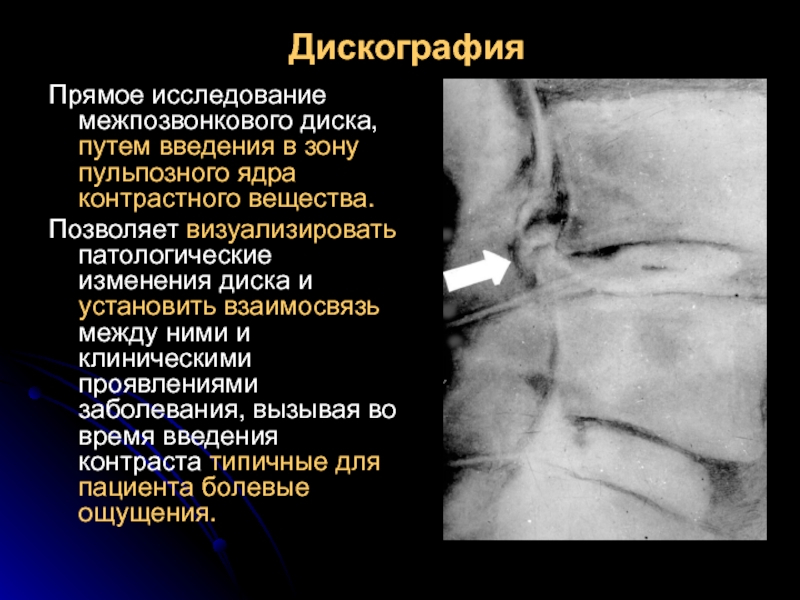

- 84. Дискография Прямое исследование межпозвонкового диска, путем введения

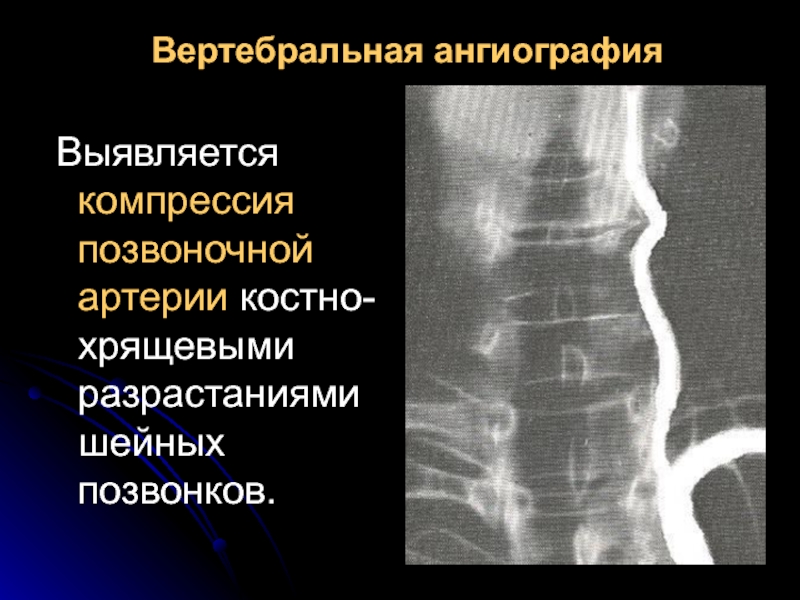

- 85. Вертебральная ангиография Выявляется компрессия позвоночной артерии костно-хрящевыми разрастаниями шейных позвонков.

- 86. Компьютерная и магнитно-резонансная томография Позволяют визуализировать патологические

- 87. Лечение Консервативные методы лечения являются основными в

- 88. Основным принципом лечения является соответствие его конкретной патогенетической ситуации, обусловливающей динамику неврологических проявлений заболевания.

- 89. При простых разрывах диска и нестабильности ПДС:

- 90. При протрузии межпозвонкового диска: ортопедические методы (постельный

- 91. При частичном выпадении межпозвонкового диска: вертеброневрологические методы

- 92. При развитии нестабильности ПДС: иммобилизация пораженного отдела

- 93. Пункционное лечение Этот вид лечения поражений

- 94. Пункцию шейных дисков осуществляют передним доступом, поясничных – задним (трансдуральным) или боковым доступом.

- 95. Дерецепция диска Введение в межпозвонковый диск спирт-новокаиновой

- 96. Папаинизация Введение в диск протеолитического фермента папаина,

- 97. Клеевая стабилизация межпозвонковых дисков Введение в межпозвонковый

- 98. Через несколько недель клей рассасывается и происходит фиброзное сращение смежных позвонков.

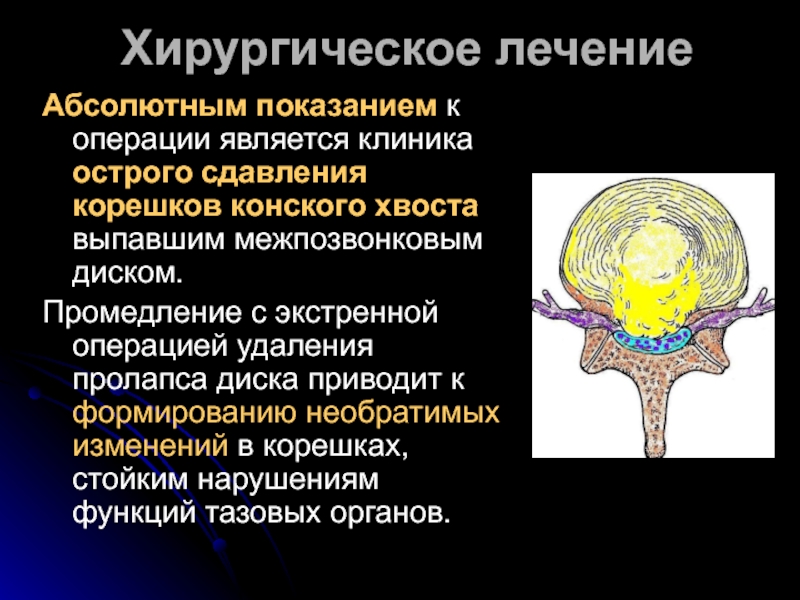

- 99. Хирургическое лечение Абсолютным показанием к операции

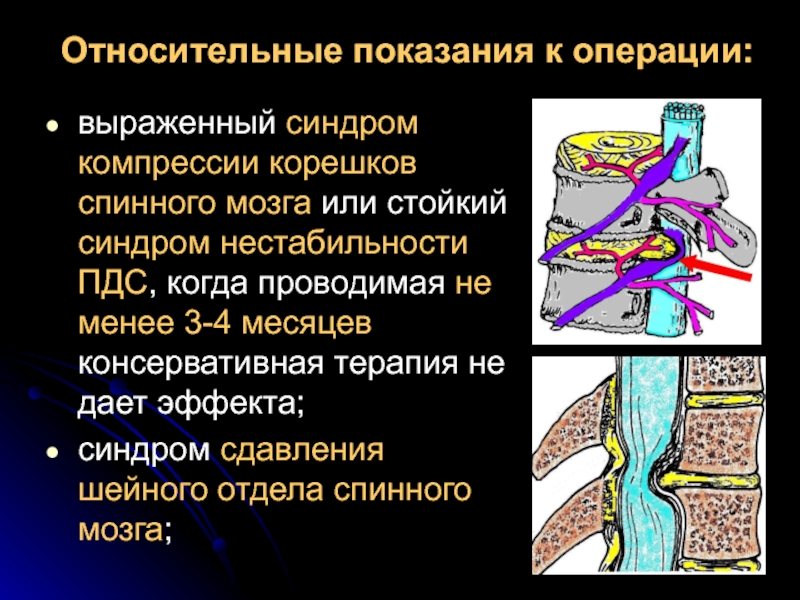

- 100. Относительные показания к операции: выраженный синдром компрессии

- 101. При частичном или полном выпадении межпозвонкового диска:

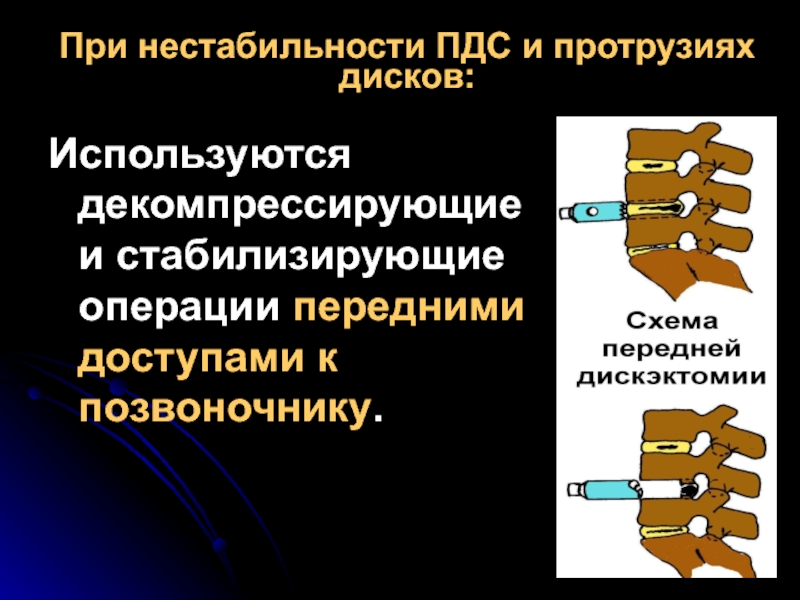

- 102. При нестабильности ПДС и протрузиях дисков: Используются

- 103. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника после передней декомпрессии спинного мозга и стабилизации титановым имплантатом

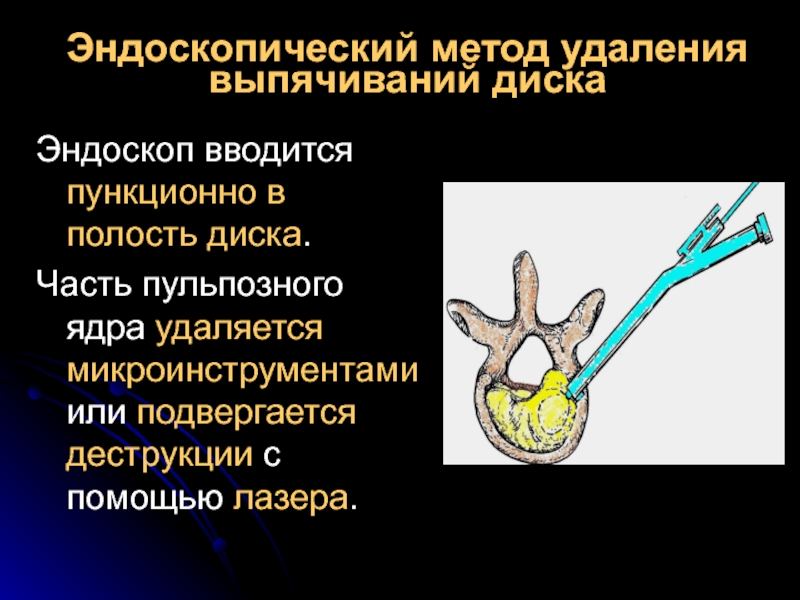

- 104. Эндоскопический метод удаления выпячиваний диска Эндоскоп вводится

- 105. Профилактика заболевания в детском и подростковом возрасте: предупреждение нарушений осанки

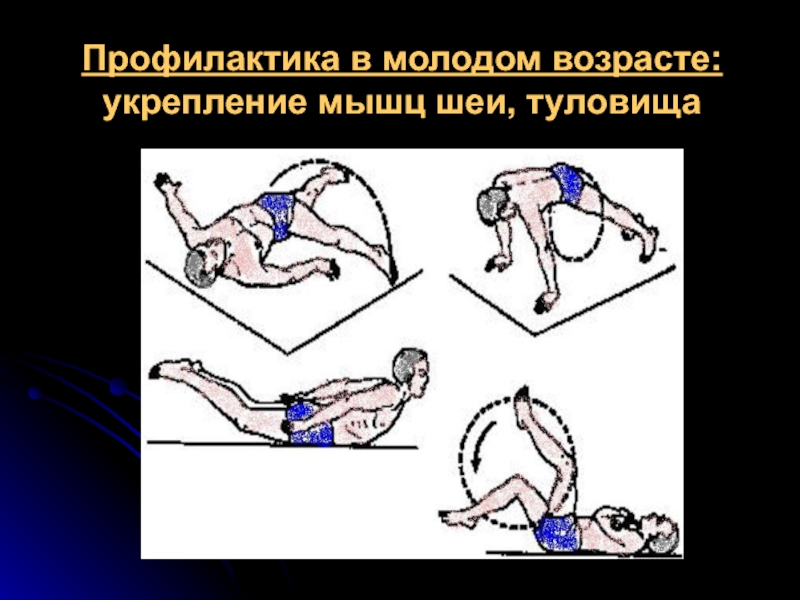

- 106. Профилактика в молодом возрасте: укрепление мышц шеи, туловища

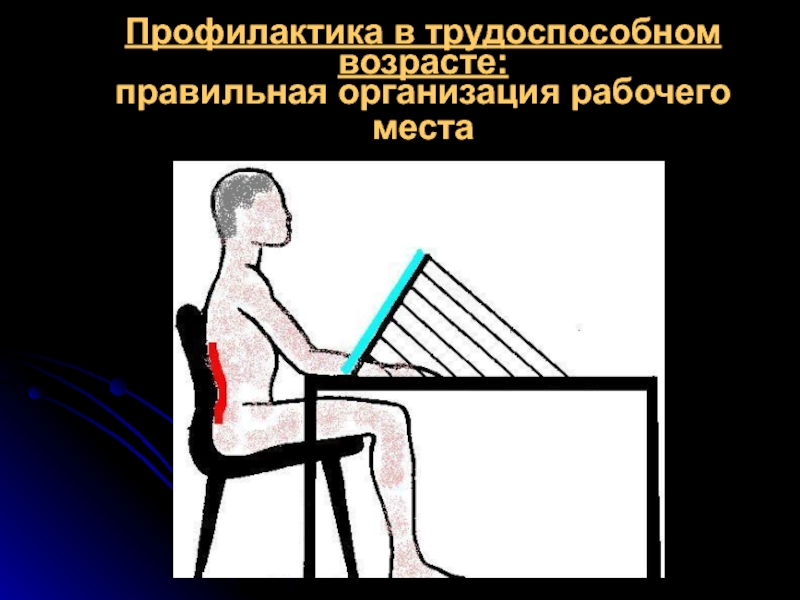

- 107. Профилактика в трудоспособном возрасте: правильная организация рабочего места

- 108. рациональные приемы выполнения физической работы

- 109. оптимальные способы переноски тяжести

Слайд 2 Остеохондроз позвоночника - это дистрофическое поражение его элементов, при котором процесс

начинается в пульпозном ядре межпозвонкового диска, затем постепенно переходит на фиброзное кольцо диска, распространяясь в дальнейшем на тела смежных позвонков, межпозвонковые суставы и связочный аппарат.

Слайд 3Неврологические проявления остеохондроза позвоночника

В тех случаях, когда процесс вызывает изменения в

нервной, сосудистой и мышечной системах, говорят о неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника или «дискогенном радикулите».

Слайд 4Остеохондроз позвоночника - наиболее распространенное хроническое заболевание человека.

По числу дней

временной нетрудоспособности у работающих в нашей стране, эта патология стабильно занимает второе место после острых респираторных заболеваний и гриппа, что приносит значительный экономический ущерб. Поэтому изучение данной проблемы становится важной социальной задачей.

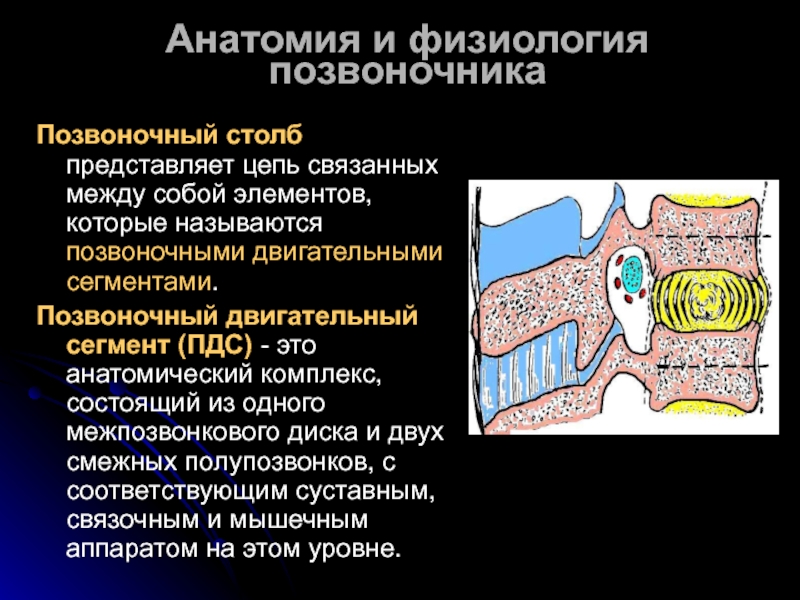

Слайд 5Анатомия и физиология позвоночника

Позвоночный столб представляет цепь связанных между собой элементов,

которые называются позвоночными двигательными сегментами.

Позвоночный двигательный сегмент (ПДС) - это анатомический комплекс, состоящий из одного межпозвонкового диска и двух смежных полупозвонков, с соответствующим суставным, связочным и мышечным аппаратом на этом уровне.

Позвоночный двигательный сегмент (ПДС) - это анатомический комплекс, состоящий из одного межпозвонкового диска и двух смежных полупозвонков, с соответствующим суставным, связочным и мышечным аппаратом на этом уровне.

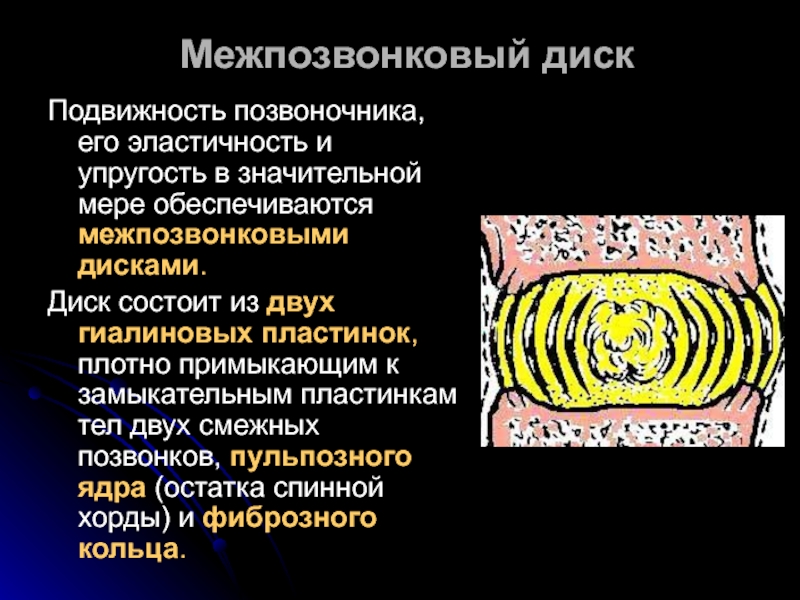

Слайд 6Межпозвонковый диск

Подвижность позвоночника, его эластичность и упругость в значительной мере обеспечиваются

межпозвонковыми дисками.

Диск состоит из двух гиалиновых пластинок, плотно примыкающим к замыкательным пластинкам тел двух смежных позвонков, пульпозного ядра (остатка спинной хорды) и фиброзного кольца.

Диск состоит из двух гиалиновых пластинок, плотно примыкающим к замыкательным пластинкам тел двух смежных позвонков, пульпозного ядра (остатка спинной хорды) и фиброзного кольца.

Слайд 7Пульпозное ядро напоминает желатиноподобную массу, состоящую из хрящевых клеток, расположенных между

переплетенными пучками коллагеновых волокон.

Эти волокна формируют своеобразную капсулу и придают ядру эластичность.

Эти волокна формируют своеобразную капсулу и придают ядру эластичность.

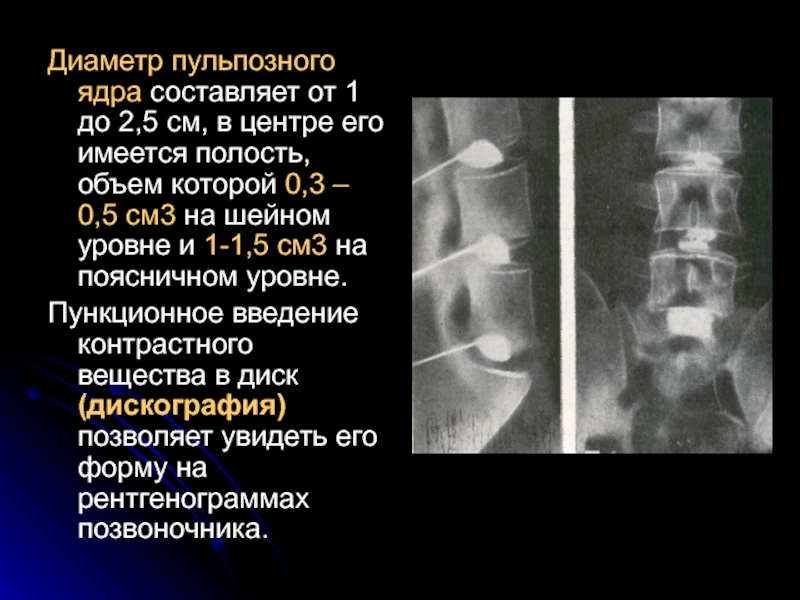

Слайд 8Диаметр пульпозного ядра составляет от 1 до 2,5 см, в центре

его имеется полость, объем которой 0,3 – 0,5 см3 на шейном уровне и 1-1,5 см3 на поясничном уровне.

Пункционное введение контрастного вещества в диск (дискография) позволяет увидеть его форму на рентгенограммах позвоночника.

Пункционное введение контрастного вещества в диск (дискография) позволяет увидеть его форму на рентгенограммах позвоночника.

Слайд 9Фиброзное кольцо

Вокруг ядра расположены плотные соединительнотканные пучки, носящие название фиброзного кольца

межпозвонкового диска.

Задние участки фиброзного кольца по толщине в 2 раза меньше боковых его отделов, что обусловливает их относительную уязвимость при повышении внутридискового давления.

Задние участки фиброзного кольца по толщине в 2 раза меньше боковых его отделов, что обусловливает их относительную уязвимость при повышении внутридискового давления.

Слайд 10Механизм гидратации межпозвонкового диска

В состав межклеточного вещества пульпозного ядра входят протеины

и мукополисахариды (гликозаминогликаны).

Полисахариды имеют полярные ОН-группы, обладающие высокой способностью связывать и отдавать воду.

Благодаря этим свойствам, диск выполняет амортизационную функцию.

Полисахариды имеют полярные ОН-группы, обладающие высокой способностью связывать и отдавать воду.

Благодаря этим свойствам, диск выполняет амортизационную функцию.

Слайд 11Под действием сил тяжести диск сжимается и теряет жидкость, равномерно передавая

давление на фиброзное кольцо и гиалиновые пластинки.

При уменьшении вертикальной нагрузки на позвоночник в диск поступает жидкость и он увеличивает свой объем и высоту.

При уменьшении вертикальной нагрузки на позвоночник в диск поступает жидкость и он увеличивает свой объем и высоту.

Слайд 12Иннервация позвоночного двигательного сегмента

Иннервация диска, капсул суставов, связок, сосудов и оболочек

спинного мозга осуществляется ветвями синувертебрального нерва (возвратного нерва Люшка).

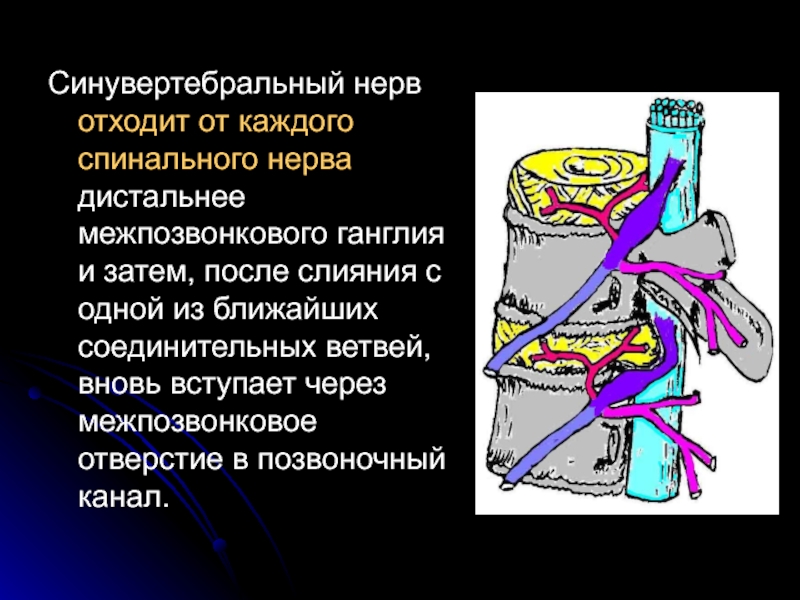

Слайд 13Синувертебральный нерв отходит от каждого спинального нерва дистальнее межпозвонкового ганглия и

затем, после слияния с одной из ближайших соединительных ветвей, вновь вступает через межпозвонковое отверстие в позвоночный канал.

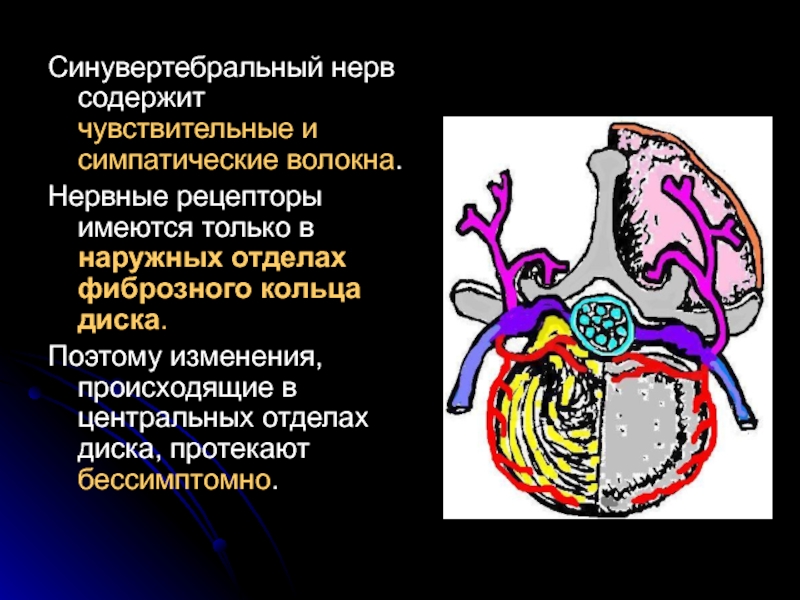

Слайд 14Синувертебральный нерв содержит чувствительные и симпатические волокна.

Нервные рецепторы имеются только в

наружных отделах фиброзного кольца диска.

Поэтому изменения, происходящие в центральных отделах диска, протекают бессимптомно.

Поэтому изменения, происходящие в центральных отделах диска, протекают бессимптомно.

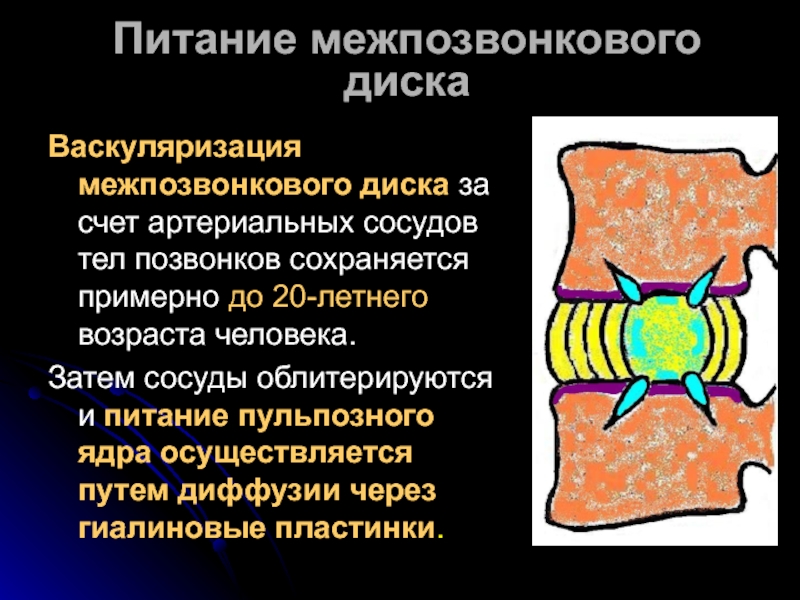

Слайд 15Питание межпозвонкового диска

Васкуляризация межпозвонкового диска за счет артериальных сосудов тел позвонков

сохраняется примерно до 20-летнего возраста человека.

Затем сосуды облитерируются и питание пульпозного ядра осуществляется путем диффузии через гиалиновые пластинки.

Затем сосуды облитерируются и питание пульпозного ядра осуществляется путем диффузии через гиалиновые пластинки.

Слайд 16Патогенез остеохондроза позвоночника

Межпозвонковые диски подвергаются физиологическому «старению».

В пульпозном ядре происходит

нарушение равновесия между процессами биосинтеза и распада гликозаминогликанов.

Слайд 17Полярные ОН-группы перестают обеспечивать необходимую степень эластичности диска.

Пульпозное ядро диска

распадается на отдельные фрагменты, фиброзное кольцо теряет упругость, размягчается, истончается.

Слайд 18Дистрофия межпозвонкового диска

В фиброзном кольце диска появляются трещины, распространяющиеся во всех

направлениях.

В последующем, могут образовываться щелевидные разрежения между гиалиновой пластинкой и фиброзным кольцом, а также между губчатой костью тела позвонка и гиалиновой пластинкой.

В последующем, могут образовываться щелевидные разрежения между гиалиновой пластинкой и фиброзным кольцом, а также между губчатой костью тела позвонка и гиалиновой пластинкой.

Слайд 19Избирательное поражение межпозвонковых дисков

Дистрофическим изменениям подвергаются все диски.

Однако клинические проявления

остеохондроза обусловлены в подавляющем большинстве случаев поражением только нескольких из них - в нижнешейном и нижнепоясничном отделах позвоночника.

Слайд 20Локальная перегрузка позвоночного двигательного сегмента (ПДС)

Нижнешейные и нижнепоясничные диски подвергаются локальной

перегрузке у человека во время наклонов, поворотов, работе в неудобной позе, некоординированных движениях, подъемах тяжести.

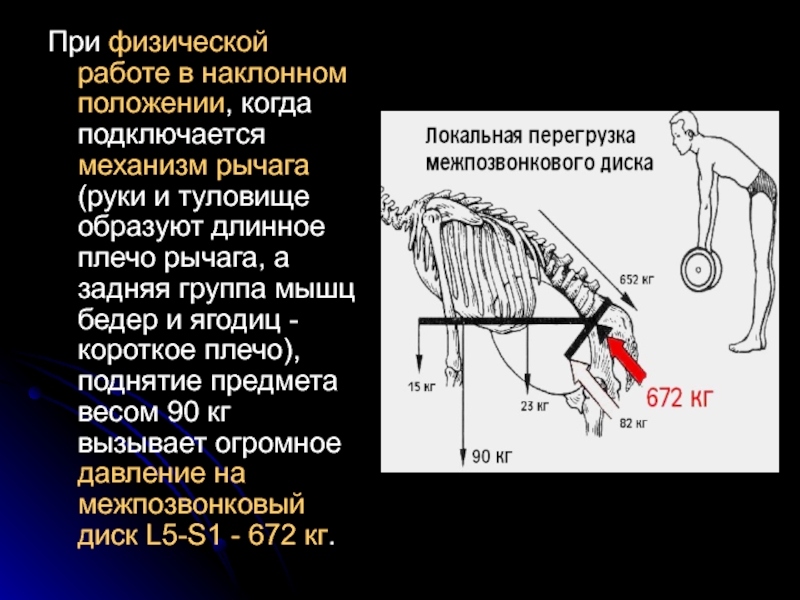

Слайд 21При физической работе в наклонном положении, когда подключается механизм рычага (руки

и туловище образуют длинное плечо рычага, а задняя группа мышц бедер и ягодиц - короткое плечо), поднятие предмета весом 90 кг вызывает огромное давление на межпозвонковый диск L5-S1 - 672 кг.

Слайд 22Под действием локальной перегрузки позвоночного двигательного сегмента (ПДС) на фоне дистрофии

межпозвонкового диска (МД) могут возникнуть три патоморфологические и патогенетические ситуации.

1. Разрыв фиброзного кольца МД («простой» разрыв диска).

2. Выпячивание (протрузия) МД.

3. Выпадение (пролапс) МД.

1. Разрыв фиброзного кольца МД («простой» разрыв диска).

2. Выпячивание (протрузия) МД.

3. Выпадение (пролапс) МД.

Слайд 23Первая патоморфологическая и патогенетическая ситуация

Умеренная локальная перегрузка ПДС приводит к появлению

дополнительных трещин и мелких разрывов в задних, периферических отделах фиброзного кольца.

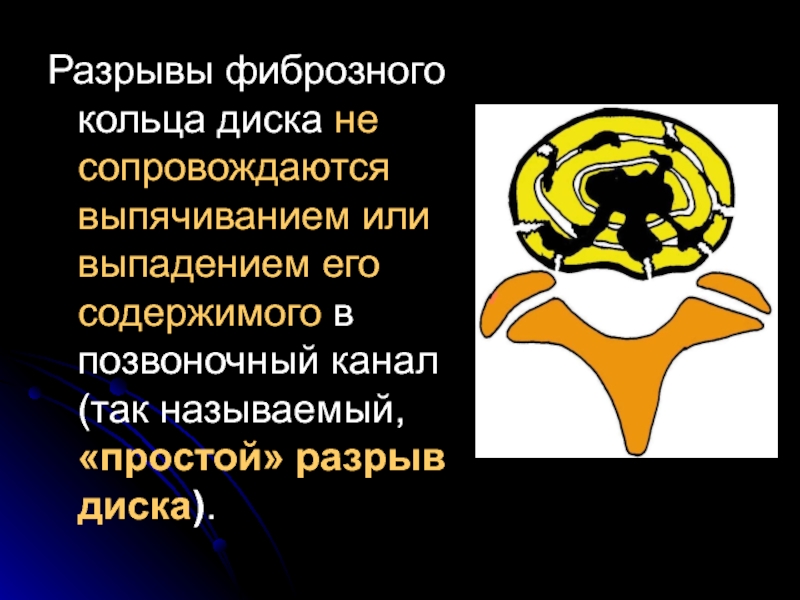

Слайд 24Разрывы фиброзного кольца диска не сопровождаются выпячиванием или выпадением его содержимого

в позвоночный канал (так называемый, «простой» разрыв диска).

Слайд 26После «простого» разрыва диска сразу развивается нестабильность позвоночного двигательного сегмента (ПДС),

длящаяся от нескольких дней до нескольких недель.

Под термином «нестабильность» подразумевается избыточная подвижность вышележащего позвонка по отношению к нижележащему.

Под термином «нестабильность» подразумевается избыточная подвижность вышележащего позвонка по отношению к нижележащему.

Слайд 27Разрыв МД вызывает раздражение окончаний синувертебрального нерва, сокращение межпозвонковых мышц, функциональные

суставные блоки.

Возникают разнообразные болевые ощущения, сопровождающиеся местными нервно-мышечными и сосудистыми реакциями, которые называются рефлекторными синдромами остеохондроза позвоночника.

Возникают разнообразные болевые ощущения, сопровождающиеся местными нервно-мышечными и сосудистыми реакциями, которые называются рефлекторными синдромами остеохондроза позвоночника.

Слайд 28Саногенез «простых» разрывов межпозвонкового диска

Разрывы наружных отделов фиброзного кольца частично замещаются

соединительнотканным рубцом.

Рубец вначале представлен рыхлой, непрочной грануляционной тканью, превращающейся через 1-3 месяца, при благоприятных условиях, в тонковолокнистую, а затем грубоволокнистую и хрящевую ткань.

В центральных отделах диска остаются щели, в которых соединительная ткань не формируется.

Рубец вначале представлен рыхлой, непрочной грануляционной тканью, превращающейся через 1-3 месяца, при благоприятных условиях, в тонковолокнистую, а затем грубоволокнистую и хрящевую ткань.

В центральных отделах диска остаются щели, в которых соединительная ткань не формируется.

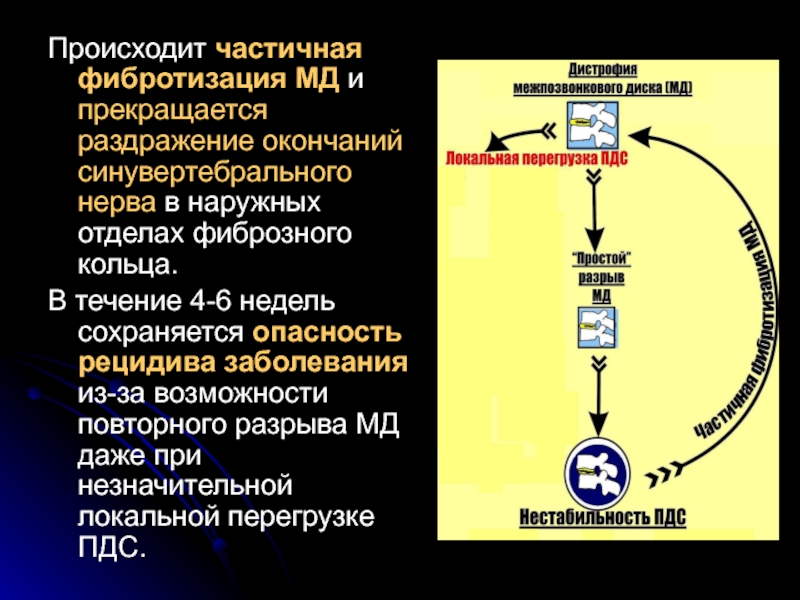

Слайд 29Происходит частичная фибротизация МД и прекращается раздражение окончаний синувертебрального нерва в

наружных отделах фиброзного кольца.

В течение 4-6 недель сохраняется опасность рецидива заболевания из-за возможности повторного разрыва МД даже при незначительной локальной перегрузке ПДС.

В течение 4-6 недель сохраняется опасность рецидива заболевания из-за возможности повторного разрыва МД даже при незначительной локальной перегрузке ПДС.

Слайд 30Вторая патоморфологическая и патогенетическая ситуация

Возникает при выраженной локальной перегрузке ПДС.

Через

образовавшийся крупный разрыв фиброзного кольца в сторону позвоночного канала смещаются фрагменты пульпозного ядра.

Происходит выпячивание (протрузия) диска.

Происходит выпячивание (протрузия) диска.

Слайд 31Задние отделы фиброзного кольца МД выпячиваются, но не разрываются, и удерживают

фрагменты пульпозного ядра от выпадения в позвоночный канал. Это подтверждается при дискографии.

Слайд 32Различают 2 вида выпячиваний диска.

1. Эластичное выпячивание (протрузия) - незначительное смещение

всех фрагментов пульпозного ядра кзади. Выпяченные фрагменты могут мигрировать обратно в полость диска.

Слайд 332. Секвестрированное выпячивание (протрузия) - смещение и ущемление в задних отделах

диска крупного фрагмента пульпозного ядра и оторвавшейся части фиброзного кольца.

Секвестрированное выпячивание происходит в тех случаях, когда существуют щелевидные разрежения между гиалиновой пластинкой и фиброзным кольцом, а также между губчатой костью тела позвонка и гиалиновой пластинкой.

Секвестрированное выпячивание происходит в тех случаях, когда существуют щелевидные разрежения между гиалиновой пластинкой и фиброзным кольцом, а также между губчатой костью тела позвонка и гиалиновой пластинкой.

Слайд 35Третья патоморфологическая и патогенетическая ситуация

При тяжелой локальной перегрузке ПДС (часто на

фоне бывших ранее «простых» разрывов или протрузий МД) происходит полный разрыв периферических отделов фиброзного кольца, а иногда и задней продольной связки.

Слайд 36В позвоночный канал выпадает пульпозное ядро вместе с фрагментами фиброзного кольца,

а в ряде случаев и с частью гиалиновой пластинки тел позвонков.

Образуется частичное или полное выпадение (пролапс) диска.

Образуется частичное или полное выпадение (пролапс) диска.

Слайд 37В зависимости от расположения протрузии или пролапса диска по поперечнику позвоночного

канала выделяют следующие варианты.

срединные,

парамедианные,

задне-боковые,

фораминальные (в зоне межпозвонкового отверстия)

срединные,

парамедианные,

задне-боковые,

фораминальные (в зоне межпозвонкового отверстия)

Слайд 38При второй и третьей патогенетических ситуациях (выпячиваниях и выпадениях межпозвонкового диска)

могут возникать синдромы раздражения или сдавления нервных структур – компрессионные синдромы остеохондроза позвоночника.

Слайд 39Выпячивания и выпадения межпозвонкового диска в литературе часто называют одним словом

- грыжи.

Следует обязательно уточнять вид грыжи, так как клинические проявления и тактика лечения при каждом из них различна.

Следует обязательно уточнять вид грыжи, так как клинические проявления и тактика лечения при каждом из них различна.

Слайд 40Саногенез выпадений и выпячиваний МД

Выпяченные и выпавшие фрагменты диска под действием

аутоиммунных процессов в определенной мере сокращаются в объеме и рассасываются.

Слайд 41Формирование нестабильности позвоночного двигательного сегмента (ПДС)

Уменьшается рефлекторный спазм мышц и так

же, как и после «простого» разрыва диска, наступает нестабильность ПДС, которая может длиться много месяцев.

Слайд 42Длительное существование нестабильности ПДС способствует возникновению рубцово-спаечного процесса в позвоночном канале,

дистрофическим изменениям в суставах и связках позвоночника – спондилоартрозу, лигаментозу, а также костно-хрящевым разрастаниям на телах позвонков.

Слайд 44Фиброз межпозвонкового диска

В тех случаях, когда на месте разрывов фиброзного кольца

сформировалась грубоволокнистая фиброзная ткань, клинических проявлений заболевания может не быть в течение длительного времени.

Слайд 45Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей формирования рубцовой ткани, строения позвоночника,

развития паравертебральных мышц и других факторов, заболевание может часто рецидивировать.

При этом повторяется одна и та же, либо возникает другая патогенетическая ситуация, точная диагностика которой возможна только по клиническим проявлениям остеохондроза позвоночника.

При этом повторяется одна и та же, либо возникает другая патогенетическая ситуация, точная диагностика которой возможна только по клиническим проявлениям остеохондроза позвоночника.

Слайд 47КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Выделяют:

Рефлекторные синдромы – обусловленные рефлекторным спазмом мышц и

сосудов конечностей и туловища. Различают мышечно-тонические, нейродистрофические и нейрососудистые синдромы.

Компрессионные синдромы – обусловленные сдавлением нервно-сосудистых образований позвоночного канала (корешков спинномозговых нервов, спинного мозга и позвоночной артерии).

Компрессионные синдромы – обусловленные сдавлением нервно-сосудистых образований позвоночного канала (корешков спинномозговых нервов, спинного мозга и позвоночной артерии).

Слайд 48Определяется вертебральный синдром – чувство боли, напряжение мышц туловища и конечностей,

ограничение объема движений, искривление оси позвоночника.

В последующем, формируется синдром нестабильности позвоночного двигательного сегмента. Для него характерно:

усиление болевого синдрома после перехода пациента в вертикальное положение, при ротационных движениях туловища;

уменьшение боли - в горизонтальном положении и при внешней иммобилизации позвоночника.

В последующем, формируется синдром нестабильности позвоночного двигательного сегмента. Для него характерно:

усиление болевого синдрома после перехода пациента в вертикальное положение, при ротационных движениях туловища;

уменьшение боли - в горизонтальном положении и при внешней иммобилизации позвоночника.

Слайд 49РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИНДРОМЫ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Цервикалгия – острые или хронические боли в шее.

Наиболее

вероятная причина - нестабильность дисков С3-4, С4-5, С5-6 или С6-7.

Боли носят ноющий, характер, иррадиируют в затылок, надплечье.

Они появляются или усиливаются при движениях в шее, длительном однообразном положении головы.

Боли носят ноющий, характер, иррадиируют в затылок, надплечье.

Они появляются или усиливаются при движениях в шее, длительном однообразном положении головы.

Слайд 50Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков С3-4 или С4-5.

При тоническом напряжении

мышца прижимает позвоночную артерию к капсуле сустава СI-II,, раздражает большой затылочный нерв.

Блокируются движения в суставе.

Клиника: боль в шейно-затылочной области постоянного характера, усиливающаяся при ротации головы в здоровую сторону.

Блокируются движения в суставе.

Клиника: боль в шейно-затылочной области постоянного характера, усиливающаяся при ротации головы в здоровую сторону.

Синдром нижней косой мышцы головы

Слайд 51Синдром передней лестничной мышцы

Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков С6-7 или

С5-6.

Возникает при рефлекторном напряжении мышцы и сдавлении в углу между мышцей и первым ребром нижнего ствола плечевого сплетения, а впереди, в щели между ребром и ключицей, подключичной вены.

Клиника: боли в руке, гипалгезия и двигательные нарушения в зоне иннервации локтевого нерва. Боли усиливаются при повороте и наклоне головы в противоположную сторону.

Возникает при рефлекторном напряжении мышцы и сдавлении в углу между мышцей и первым ребром нижнего ствола плечевого сплетения, а впереди, в щели между ребром и ключицей, подключичной вены.

Клиника: боли в руке, гипалгезия и двигательные нарушения в зоне иннервации локтевого нерва. Боли усиливаются при повороте и наклоне головы в противоположную сторону.

Слайд 52Синдром плече-лопаточного периартроза

Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков С5-6 или С4-5.

Рефлекторно

спазмируются мышцы, приводящие плечо (большая грудная и большая круглая). Затем возникают дистрофические изменения в околосуставных тканях.

Клиника: боль в области плечевого сустава и ограничением объема движений в нем.

При пальпации определяются болезненные узлы в мышцах плеча.

Клиника: боль в области плечевого сустава и ограничением объема движений в нем.

При пальпации определяются болезненные узлы в мышцах плеча.

Слайд 53Синдром передней грудной стенки (синдром кардиалгии)

Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков

С4-5 или С5-6.

Клиника: боли в мышцах грудной клетки слева, с отдачей в межлопаточную область и левую руку. При пальпации мышц определяются болезненные узлы.

От истинной стенокардии болевой синдром отличается следующим:

более широкой болевой зоной;

значительной продолжительностью (несколько дней или недель);

отсутствием гемодинамических нарушений и изменений ЭКГ;

неэффективностью валидола или нитроглицерина.

Клиника: боли в мышцах грудной клетки слева, с отдачей в межлопаточную область и левую руку. При пальпации мышц определяются болезненные узлы.

От истинной стенокардии болевой синдром отличается следующим:

более широкой болевой зоной;

значительной продолжительностью (несколько дней или недель);

отсутствием гемодинамических нарушений и изменений ЭКГ;

неэффективностью валидола или нитроглицерина.

Слайд 54Синдром позвоночной артерии

Наиболее вероятная причина - нестабильность дисков С3-4 или С4-5.

Возникает

при раздражении симпатического сплетения позвоночной артерии.

Клиника: головные боли распространяются с одной стороны от шейно-затылочной области к виску и лбу ("боли по типу снимания шлема").

Кохлео-вестибулярные расстройства проявляются шумом в ухе, головокружением. Интенсивность их изменяется в зависимости от положения головы.

Клиника: головные боли распространяются с одной стороны от шейно-затылочной области к виску и лбу ("боли по типу снимания шлема").

Кохлео-вестибулярные расстройства проявляются шумом в ухе, головокружением. Интенсивность их изменяется в зависимости от положения головы.

Слайд 55КОМПРЕССИОННЫЕ СИНДРОМЫ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Синдромы компрессии корешков спинного мозга

Корешок спинномозгового нерва

– это участок нерва, расположенный в эпидуральном пространстве, от твердой мозговой оболочки до спинномозгового ганглия.

Различают раздражение (ирритацию), сдавление (компрессию) и, как исход, атрофию корешка.

Различают раздражение (ирритацию), сдавление (компрессию) и, как исход, атрофию корешка.

Слайд 56Компрессия корешка С6

Причина - выпячивание диска С5-6.

Клиника: боли и нарушение чувствительности

по наружной поверхности плеча и предплечья до I пальца кисти.

Гипотрофия и слабость развивается в двуглавой мышце, снижается рефлекс с ее сухожилия.

Гипотрофия и слабость развивается в двуглавой мышце, снижается рефлекс с ее сухожилия.

Слайд 57Компрессия корешка С7

Причина - выпячивание диска С6-7.

Клиника: боли и чувствительные

расстройства по задне-наружной поверхности плеча и предплечья до II-III пальцев кисти.

Появляется слабость и атрофия трехглавой мышцы, снижение рефлекса с ее сухожилия.

Появляется слабость и атрофия трехглавой мышцы, снижение рефлекса с ее сухожилия.

Слайд 58Компрессия корешка С8

Причина -выпячивание диска С7-ТнI.

Клиника: боль от шеи до локтевого

края предплечья и V пальца кисти, парестезии в этой зоне.

Снижается карпо-радиальный рефлекс.

Снижается карпо-радиальный рефлекс.

Слайд 59Синдром компрессии спинного мозга и его сосудов (вертеброгенная шейная миелопатия)

Причина -

сдавление спинного мозга вследствие протрузии или частичного выпадения межпозвонкового диска, а также при наличии задних краевых костных разрастаний тел шейных позвонков.

Типично возникновение синдрома у лиц с врожденно узким позвоночным каналом на шейном уровне.

Типично возникновение синдрома у лиц с врожденно узким позвоночным каналом на шейном уровне.

Слайд 60Первым клиническим проявлением чаще всего бывает медленно прогрессирующий спастический парез в

ногах.

Затем нарастает слабость и атрофия мышц рук. Расстройства чувствительности не характерны. Отмечаются незначительная задержка или императивные позывы на мочеиспускание.

Клиника вертеброгенной шейной миелопатии во многом напоминает боковой амиотрофический склероз, сирингомиелию.

Затем нарастает слабость и атрофия мышц рук. Расстройства чувствительности не характерны. Отмечаются незначительная задержка или императивные позывы на мочеиспускание.

Клиника вертеброгенной шейной миелопатии во многом напоминает боковой амиотрофический склероз, сирингомиелию.

Слайд 61Для уточнения характера поражения применяются исследования ликвора, миелография, магнитно-резонансная томография.

Слайд 62РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИНДРОМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Синдром люмбалгии

Причина – простой разрыв фиброзного кольца

и нестабильность дисков L3-4, L4-5 или L5-S1.

Клиника: боли в пояснично-крестцовой области острого или ноющего характера, усиливающиеся при движениях.

Отмечается напряжение мышц туловища, резкое ограничение наклонов вперед и в стороны.

Нередко боли возникают на следующий день после перегрузки поясничного отдела позвоночника (так называемый «феномен 2-го дня», обусловленный отеком фрагментов пульпозного ядра диска, сместившихся в трещины фиброзного кольца).

Клиника: боли в пояснично-крестцовой области острого или ноющего характера, усиливающиеся при движениях.

Отмечается напряжение мышц туловища, резкое ограничение наклонов вперед и в стороны.

Нередко боли возникают на следующий день после перегрузки поясничного отдела позвоночника (так называемый «феномен 2-го дня», обусловленный отеком фрагментов пульпозного ядра диска, сместившихся в трещины фиброзного кольца).

Слайд 63Синдром люмбаго

Причина - перемещение небольшого фрагмента пульпозного ядра диска L4-5 или

L5-S1 и ущемление его в наружных отделах фиброзного кольца.

Клиника: острые боли в поясничной области, возникающие чаще всего при попытке поднять тяжесть.

Туловище фиксируется в полусогнутом положении вследствие рефлекторной мышечной контрактуры.

Клиника: острые боли в поясничной области, возникающие чаще всего при попытке поднять тяжесть.

Туловище фиксируется в полусогнутом положении вследствие рефлекторной мышечной контрактуры.

Слайд 64Синдром грушевидной мышцы

Причина – простой разрыв и нестабильность диска L5-S1.

Рефлекторно

напряженная грушевидная мышца раздражает седалищный нерв в месте выхода его из малого таза.

Клиника: боли в глубине ягодицы и в стопе, парестезии, усиливающиеся при ходьбе и приведении бедра внутрь за среднюю линию.

Клиника: боли в глубине ягодицы и в стопе, парестезии, усиливающиеся при ходьбе и приведении бедра внутрь за среднюю линию.

Слайд 65КОМПРЕССИОННЫЕ СИНДРОМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Синдром сдавления корешка L4

Причина - выпячивание или

выпадение диска L3-4.

Клиника: боли и чувствительные расстройства в передне-наружных отделах бедра до коленного сустава.

Снижается коленный рефлекс.

Клиника: боли и чувствительные расстройства в передне-наружных отделах бедра до коленного сустава.

Снижается коленный рефлекс.

Слайд 66Синдром сдавления корешка L5

Причина – выпячивание или выпадение диска L4-5.

Клиника: боли

и чувствительные нарушения в наружных отделах бедра, голени, тыле стопы, большом пальце или первых четырех пальцах ноги.

Появляется слабость тыльного сгибания большого пальца и стопы.

Появляется слабость тыльного сгибания большого пальца и стопы.

Слайд 67При компрессии или раздражении корешка L5 болевые ощущения могут иметь различную

локализацию.

Слайд 68Синдром сдавления корешка S1

Причина - поражение диска L5 - S1.

Клиника:

боли и чувствительные расстройства по задне-наружной поверхности бедра, голени, стопы и в области мизинца.

Снижается сила икроножной мышцы и сгибателей пальцев стопы. Ахиллов рефлекс снижается или выпадает, а в случаях раздражения корешка - оживляется.

Снижается сила икроножной мышцы и сгибателей пальцев стопы. Ахиллов рефлекс снижается или выпадает, а в случаях раздражения корешка - оживляется.

Слайд 69При компрессии или раздражении корешка SI болевые ощущения могут иметь различную

локализацию.

Слайд 70Синдром острого сдавления корешков конского хвоста

Причина - срединное выпадение в позвоночный

канал содержимого дисков L2-3, L3-4, L4-5 или L5-S1.

Клиника: боли в зоне дерматомов S1, L5, L4 или L3, грубые чувствительные нарушения в области промежности, тазовые расстройства.

В зависимости от уровня выпадения диска могут присоединяться парезы стоп, мышц бедер, отсутствие ахилловых и коленных рефлексов.

Клиника: боли в зоне дерматомов S1, L5, L4 или L3, грубые чувствительные нарушения в области промежности, тазовые расстройства.

В зависимости от уровня выпадения диска могут присоединяться парезы стоп, мышц бедер, отсутствие ахилловых и коленных рефлексов.

Слайд 71МЕТОДИКА КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ

Изучение анамнеза заболевания

Основное внимание следует уделить характеристике

и динамике болевого синдрома с момента обострения заболевания.

В большинстве случаев больные могут довольно четко обрисовать зону распространения болевых ощущений.

Она соответствует дерматомам, миотомам или склеротомам.

В большинстве случаев больные могут довольно четко обрисовать зону распространения болевых ощущений.

Она соответствует дерматомам, миотомам или склеротомам.

Слайд 72Дерматом – это участок кожи, в котором распространяются чувствительные нервные окончания

заднего корешка, связанные с сегментом спинного мозга.

Миотом – это группа мышц, иннервируемая тем же сегментом через передний корешок.

Склеротом - это зона иннервации корешком связок, фасций, сухожилий, надкостницы.

Миотом – это группа мышц, иннервируемая тем же сегментом через передний корешок.

Склеротом - это зона иннервации корешком связок, фасций, сухожилий, надкостницы.

Слайд 73Характеристика болевого синдрома

Иррадиация боли по дерматомам позволяет предположить компрессию корешка спинномозгового

нерва.

Боли, отдающие по дерматомам, имеют острый, стреляющий характер.

Используется прием «показа» или «рисунка» распространения боли самим пациентом.

Боли, отдающие по дерматомам, имеют острый, стреляющий характер.

Используется прием «показа» или «рисунка» распространения боли самим пациентом.

Слайд 74Болевые ощущения в области миотома и склеротома имеют ноющий, жгучий, глубинный

характер возникают при раздражении корешка спинномозгового нерва и рецепторов синувертебрального нерва. Они обусловлены рефлекторным спазмом мышц.

Слайд 761.Проводят осмотр и оценку конфигурации позвоночника в покое и при движениях

туловища для выявления сглаженности лордоза, установления кифоза или гиперлордоза.

2. Пальпаторно определяют болевые миофасциальные точки – это участки раздражения нервных рецепторов в зонах дистрофически измененных мышц и фиброзных тканей.

2. Пальпаторно определяют болевые миофасциальные точки – это участки раздражения нервных рецепторов в зонах дистрофически измененных мышц и фиброзных тканей.

Объективное обследование

Слайд 773. В случаях шейных корешковых синдромов используют пробу Спурлинга - при

нагрузке на голову, наклоненную на плечо, может возникнуть боль в зоне иннервации сдавленного корешка.

Слайд 784. Проводится проба Берчи - тест компрессии и растяжения шейного отдела

позвоночника руками врача.

Это может привести к усилению или уменьшению болевых и других проявлений остеохондроза, что подтверждает связь заболевания с патологией шейного отдела позвоночника

Это может привести к усилению или уменьшению болевых и других проявлений остеохондроза, что подтверждает связь заболевания с патологией шейного отдела позвоночника

Слайд 795. У больных со сдавлением корешка на поясничном уровне выявляются симптомы

«кашлевого толчка» и «звонка» - иррадиация болей по дерматому во время кашля или при надавливании рукой в области межпозвонкового отверстия.

Слайд 806. Исследуются симптомы растяжения мышц.

Симптом Ласега -больной, лежащий на спине,

поднимает вверх прямую ногу (норма – до 90°).

При корешковых болевых синдромах угол подъема значительно уменьшается из-за болезненного напряжения задней группы мышц ягодицы и бедра.

При корешковых болевых синдромах угол подъема значительно уменьшается из-за болезненного напряжения задней группы мышц ягодицы и бедра.

Слайд 817. Симптом Нери – при сгибании к груди головы больного, лежащего

на спине, усиливаются корешковые боли в ноге.

Слайд 82Инструментальные методы исследования

Спондилография

Выявляются следующие признаки остеохондроза позвоночника.

Снижение высоты межпозвонкового диска.

Расширение краниальной

и каудальной площадки тел смежных позвонков.

Субхондральный склероз.

Задние и передние краевые костные разрастания тела позвонка, унко-вертебральные разрастания.

Патологическая подвижность в позвоночном сегменте.

Выпрямление физиологического лордоза, локальный кифоз, симптом "распорки".

Субхондральный склероз.

Задние и передние краевые костные разрастания тела позвонка, унко-вертебральные разрастания.

Патологическая подвижность в позвоночном сегменте.

Выпрямление физиологического лордоза, локальный кифоз, симптом "распорки".

Слайд 83Миелография с водорастворимыми контрастными веществами

Определяются признаки деформации субарахноидального пространства, характерные

для выпячиваний или выпадений дисков, рубцово-спаечного процесса и других патологических изменений в позвоночном канале.

Слайд 84Дискография

Прямое исследование межпозвонкового диска, путем введения в зону пульпозного ядра контрастного

вещества.

Позволяет визуализировать патологические изменения диска и установить взаимосвязь между ними и клиническими проявлениями заболевания, вызывая во время введения контраста типичные для пациента болевые ощущения.

Позволяет визуализировать патологические изменения диска и установить взаимосвязь между ними и клиническими проявлениями заболевания, вызывая во время введения контраста типичные для пациента болевые ощущения.

Слайд 85Вертебральная ангиография

Выявляется компрессия позвоночной артерии костно-хрящевыми разрастаниями шейных позвонков.

Слайд 86Компьютерная и магнитно-резонансная томография

Позволяют визуализировать патологические изменения в дисках и телах

позвонков.

В 30-50% случаев отмечаются изменения в позвоночнике, не имеющие клинических проявлений.

В 30-50% случаев отмечаются изменения в позвоночнике, не имеющие клинических проявлений.

Слайд 87Лечение

Консервативные методы лечения являются основными в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночника.

Их можно разделить на 4 группы.

Медикаментозные методы: дегидратирующие, противовоспалительные, обезболивающие, средства, стимулирующие репарацию, и пр.

Рефлекторные: физиотерапевтические, акупунктура, лазеротерапия и пр.

Вертеброневрологические. К ним относятся биомеханические, тракционные, мануальные, хирургические.

Местно-анестезирующие. Это все виды лечебных медикаментозных блокад.

Медикаментозные методы: дегидратирующие, противовоспалительные, обезболивающие, средства, стимулирующие репарацию, и пр.

Рефлекторные: физиотерапевтические, акупунктура, лазеротерапия и пр.

Вертеброневрологические. К ним относятся биомеханические, тракционные, мануальные, хирургические.

Местно-анестезирующие. Это все виды лечебных медикаментозных блокад.

Слайд 88Основным принципом лечения является соответствие его конкретной патогенетической ситуации, обусловливающей динамику

неврологических проявлений заболевания.

Слайд 89При простых разрывах диска и нестабильности ПДС:

вертеброневрологические методы (постельный режим, внешние

фиксирующие устройства);

рефлекторные методы (раздражающие препараты на соответствующие области кожи, точечный массаж, акупунктура и др.);

медикаментозное лечение (нестероидные противовоспалительные препараты, средства, содержащие яды пчел и змей).

рефлекторные методы (раздражающие препараты на соответствующие области кожи, точечный массаж, акупунктура и др.);

медикаментозное лечение (нестероидные противовоспалительные препараты, средства, содержащие яды пчел и змей).

Слайд 90При протрузии межпозвонкового диска:

ортопедические методы (постельный режим, тракционное лечение, мануальная терапия);

медикаментозное

лечение (противоотечные средства, нестероидные противовоспалительные препараты);

новокаиновые блокады;

физиолечение

новокаиновые блокады;

физиолечение

Слайд 91При частичном выпадении межпозвонкового диска:

вертеброневрологические методы (постельный режим);

новокаиновые блокады;

медикаментозное лечение

(противоотечные средства, нестероидные противовоспалительные препараты);

физиолечение

физиолечение

Слайд 92При развитии нестабильности ПДС:

иммобилизация пораженного отдела позвоночника (воротник, ортопедический пояс);

средства, стимулирующие

локальную миофиксацию (акупунктура, ЛФК, физиопроцедуры);

препараты, стимулирующие репаративные процессы (румалон, стекловидное тело, алоэ, плазмол и др.).

препараты, стимулирующие репаративные процессы (румалон, стекловидное тело, алоэ, плазмол и др.).

Слайд 93Пункционное лечение

Этот вид лечения поражений межпозвонковых дисков является промежуточным между

консервативной терапией и открытым хирургическим вмешательством.

Пункционное лечение показано при выпячиваниях дисков и нестабильности ПДС после простых разрывов и протрузий дисков.

Пункционное лечение показано при выпячиваниях дисков и нестабильности ПДС после простых разрывов и протрузий дисков.

Слайд 94Пункцию шейных дисков осуществляют передним доступом, поясничных – задним (трансдуральным) или

боковым доступом.

Слайд 95Дерецепция диска

Введение в межпозвонковый диск спирт-новокаиновой смеси с целью деструкции окончаний

синувертебрального нерва в фиброзном кольце.

Наиболее эффективна функциональная дерецепция, проводимая во время вытяжения позвоночника.

Наиболее эффективна функциональная дерецепция, проводимая во время вытяжения позвоночника.

Слайд 96Папаинизация

Введение в диск протеолитического фермента папаина, способного избирательно растворять части пульпозного

ядра.

Через несколько месяцев происходит фиброзное сращение смежных позвонков.

Через несколько месяцев происходит фиброзное сращение смежных позвонков.

Слайд 97Клеевая стабилизация межпозвонковых дисков

Введение в межпозвонковый диск во время вытяжения позвоночника

медицинского клея МК-9, способного быстро затвердевать и фиксировать увеличенное расстояние между позвонками.

Слайд 98Через несколько недель клей рассасывается и происходит фиброзное сращение смежных позвонков.

Слайд 99Хирургическое лечение

Абсолютным показанием к операции является клиника острого сдавления корешков

конского хвоста выпавшим межпозвонковым диском.

Промедление с экстренной операцией удаления пролапса диска приводит к формированию необратимых изменений в корешках, стойким нарушениям функций тазовых органов.

Промедление с экстренной операцией удаления пролапса диска приводит к формированию необратимых изменений в корешках, стойким нарушениям функций тазовых органов.

Слайд 100Относительные показания к операции:

выраженный синдром компрессии корешков спинного мозга или стойкий

синдром нестабильности ПДС, когда проводимая не менее 3-4 месяцев консервативная терапия не дает эффекта;

синдром сдавления шейного отдела спинного мозга;

синдром сдавления шейного отдела спинного мозга;

Слайд 101При частичном или полном выпадении межпозвонкового диска:

Применяется декомпрессия корешков спинного мозга

задними доступами в позвоночный канал (ламинэктомия, интерламинэктомия).

Слайд 102При нестабильности ПДС и протрузиях дисков:

Используются декомпрессирующие и стабилизирующие операции передними

доступами к позвоночнику.

Слайд 103Рентгенограммы шейного отдела позвоночника после передней декомпрессии спинного мозга и стабилизации

титановым имплантатом

Слайд 104Эндоскопический метод удаления выпячиваний диска

Эндоскоп вводится пункционно в полость диска.

Часть пульпозного

ядра удаляется микроинструментами или подвергается деструкции с помощью лазера.