- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

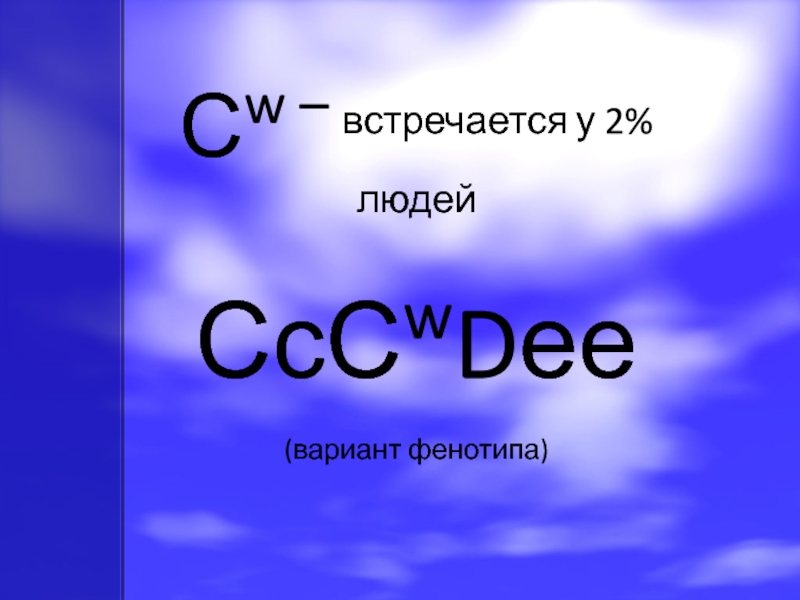

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Основы современной иммуногематологии презентация

Содержание

- 1. Основы современной иммуногематологии

- 2. Приказ МЗ РФ № 2 от 09.01.1998

- 3. В настоящее время вместе с эритроцитарными антигенами

- 4. На мембранах лейкоцитов помимо антигенов системы ABO,

- 5. Антигены гистосовместимости HLA представлены и на поверхности

- 6. Антигены эритроцитов: Структурные компоненты мембран эритроцитов Передаются

- 7. В настоящее время известно 236 антигенов

- 8. АНТИГЕНЫ ЭРИТРОЦИТОВСИСТЕМЫ АВО

- 9. Особенность системы АВО Характерной особенностью, отличающей систему

- 10. Характеристика анти-А и анти-В антител Естественные

- 11. Характеристика антигенов А и В У взрослых

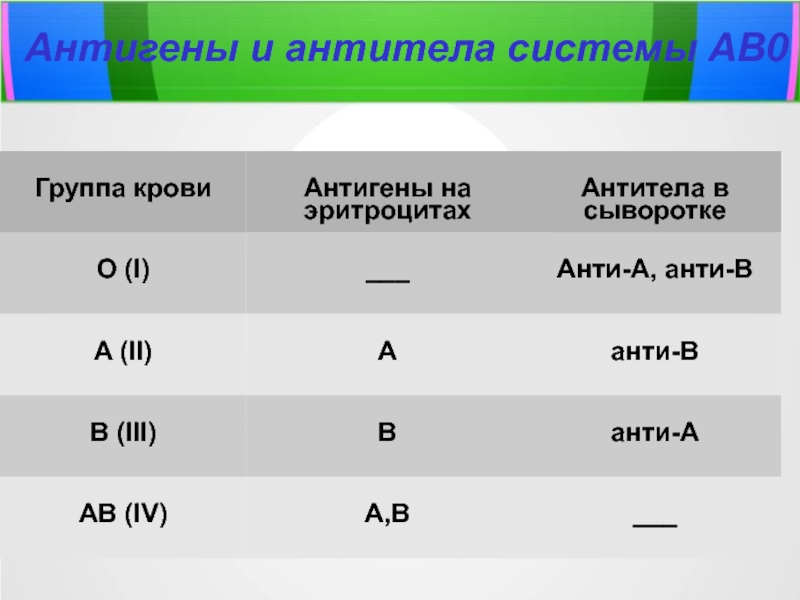

- 12. Антигены и антитела системы АВ0

- 13. Варианты антигенов А и В В 1911

- 14. Различия между А1 и А2 антигенами являются

- 15. А1> А2> А3> ...Ах

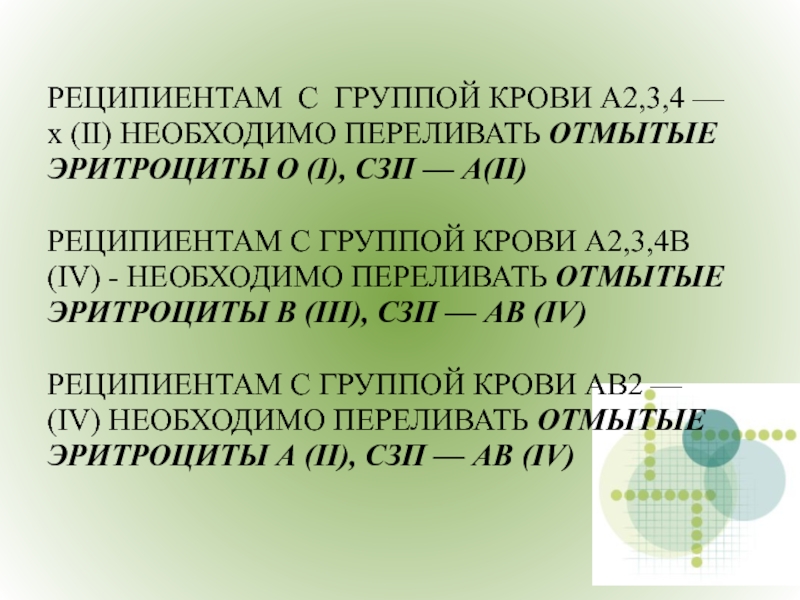

- 16. РЕЦИПИЕНТАМ С ГРУППОЙ КРОВИ А2,3,4 — х

- 17. АНТИГЕНЫ ЭРИТРОЦИТОВ СИСТЕМЫ РЕЗУС

- 18. Разновидности антигена D Антиген D состоит из

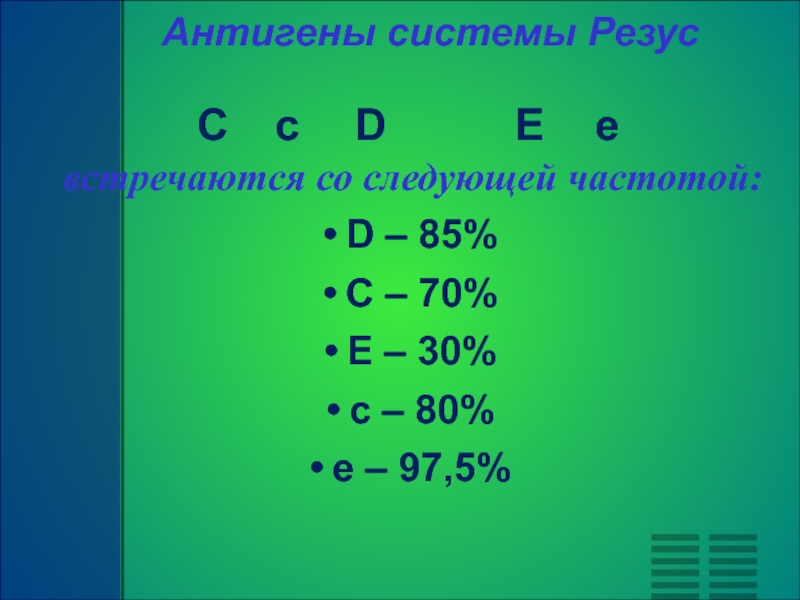

- 19. Антигены системы Резус С с D E e встречаются со

- 20. * Антигена d не существует

- 21. ссddее D — отрицательный ,

- 22. Частота встречаемости фенотипов системы резус CcDее

- 23. Сw – встречается у 2% людей СсСwDее (вариант фенотипа)

- 24. Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус

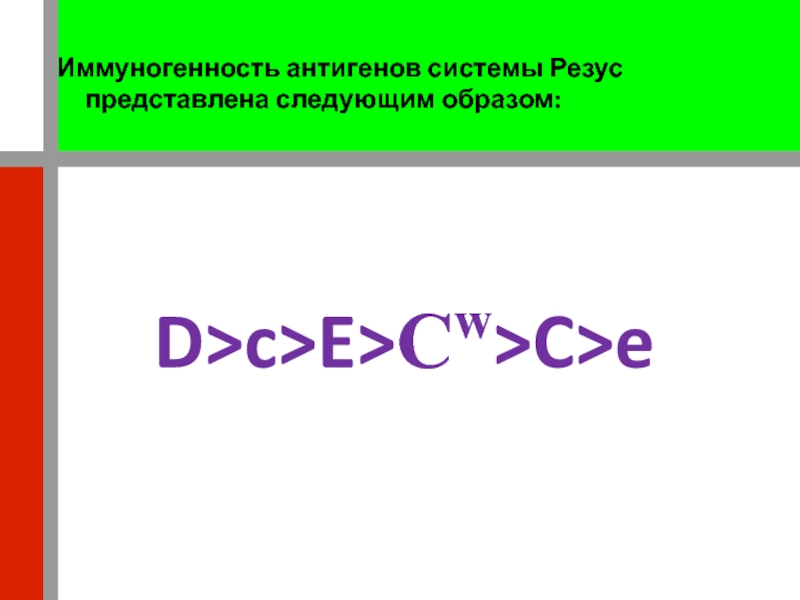

- 25. Иммуногенность антигенов системы Резус представлена следующим образом: D>c>E>Сw>C>e

- 26. Определение групп крови проводят: По

- 27. Материал для исследования Определение производится в нативной

- 28. Инструкция по применению Цоликлонов анти-А, анти-В и анти-АВ Приказ №2 МЗ РФ от 09.01.1998г.

- 29. Назначение Цоликлоны анти-А, анти-В и анти –АВ

- 32. Характеристика и основные свойства цоликлонов анти-А, анти-В

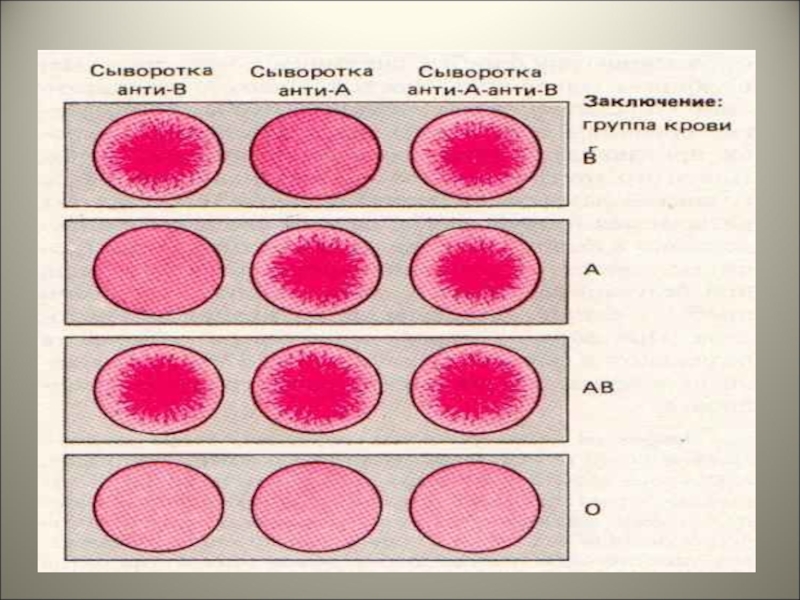

- 33. Определение группы крови человека системы АВО с

- 34. 1. Нанесите на планшет

- 35. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ

- 36. При взаимодействии АГ+АТ возможны реакции: ▪

- 37. 2 фаза Вторым активным центром АТ фиксируется

- 38. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГ+АТ УСЛОВИЯ 1. Идентичность

- 39. 6. Необходимая рН среды. Анти-А и анти-В

- 42. Метод агглютинации в геле для определения

- 43. Оценка результатов реакции агглютинации в гелевом тесте

- 44. Причины ошибок при

- 45. Технические ошибки при исследовании групповой принадлежности

- 46. \ Характер затруднений при определении группы крови

- 47. Кровяные химеры — одновременное присутствие в крови

- 48. Частота аллоиммунизации в некоторых популяциях -

- 49. Показания для индивидуального подбора Отягощенный трансфузионный

- 50. Классификация посттрансфузионных осложнений иммунологического типа НЕМЕДЛЕННЫЕ

- 51. Интерпретация результатов лабораторного расследования Подтверждением иммунного характера

- 52. Спасибо за внимание!

Слайд 2Приказ МЗ РФ № 2 от 09.01.1998 г. «Об утверждении инструкций

Требования к проведению иммуногематологических исследований доноров и реципиентов на СПК и в ЛПУ: Метод. Указ. МЗ РФ № 2001/109, 2002 г.

Постановление правительства РФ № 1230 от 31.12.2012 «Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения технического регламента о требованиях безопасности крови, её продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно- инфузионной терапии»

Нормативные документы, определяющие перечень и объём иммуногематологических исследований пациентов и доноров :

Слайд 3 В настоящее время вместе с эритроцитарными антигенами открыто более 500 антигенов

Поэтому, несмотря на подбор донора и реципиента по системам АВО эритроцитов, всегда имеется несовместимость в других антигенных структурах их крови, приводящая к иммунизации организма реципиента.

Слайд 4На мембранах лейкоцитов помимо антигенов системы ABO, MN, Левис содержатся антигены

Слайд 5Антигены гистосовместимости HLA представлены и на поверхности тромбоцитов. Несовместимость по антигенам

Слайд 6Антигены эритроцитов:

Структурные компоненты мембран эритроцитов

Передаются по наследству

Обладают иммуногенностью (вызывают выработку антител)

Взаимодействуют

Слайд 7 В настоящее время известно 236 антигенов эритроцитов, которые объединены в 29

Большинство антигенов эритроцитов крови человека было открыто при изучении причин посттрансфузионных осложнений гемолитического типа или гемолитической болезни новорожденных и получило название по имени лиц, у которых обнаружена данная патология.

Слайд 9Особенность системы АВО

Характерной особенностью, отличающей систему антигенов эритроцитов АВО от других

Антитела к антигенам эритроцитов других систем не являются врожденными и вырабатываются вследствие антигенной стимуляции.

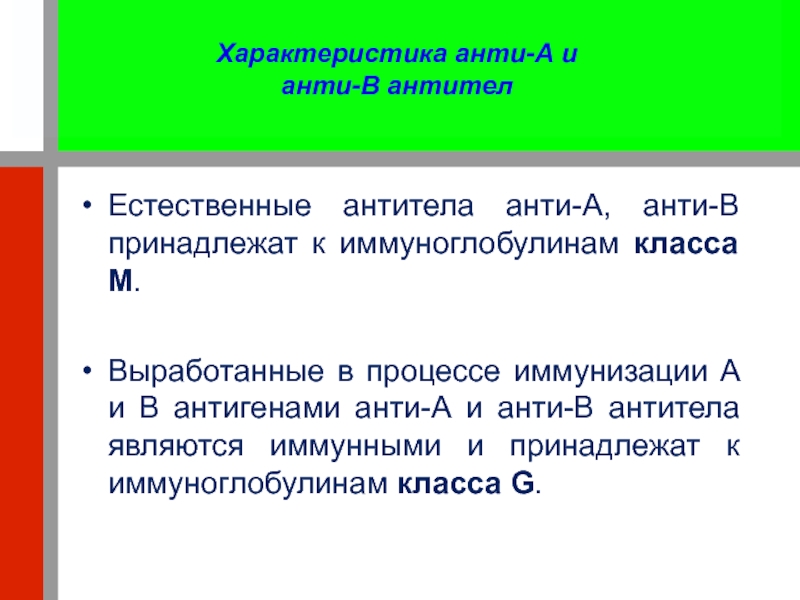

Слайд 10Характеристика анти-А и

анти-В антител

Естественные антитела анти-А, анти-В принадлежат к иммуноглобулинам класса

Выработанные в процессе иммунизации А и В антигенами анти-А и анти-В антитела являются иммунными и принадлежат к иммуноглобулинам класса G.

Слайд 11Характеристика антигенов А и В

У взрослых людей на эритроцитах могут присутствовать

Антиген Н является предшественником антигенов А и В, а также обнаруживается на поверхности эритроцитов, принадлежащих к группе крови О, в незначительном количестве в группах крови А, В и АВ.

Антигены А, В и Н по химической природе являются гликолипидами и гликопротеинами.

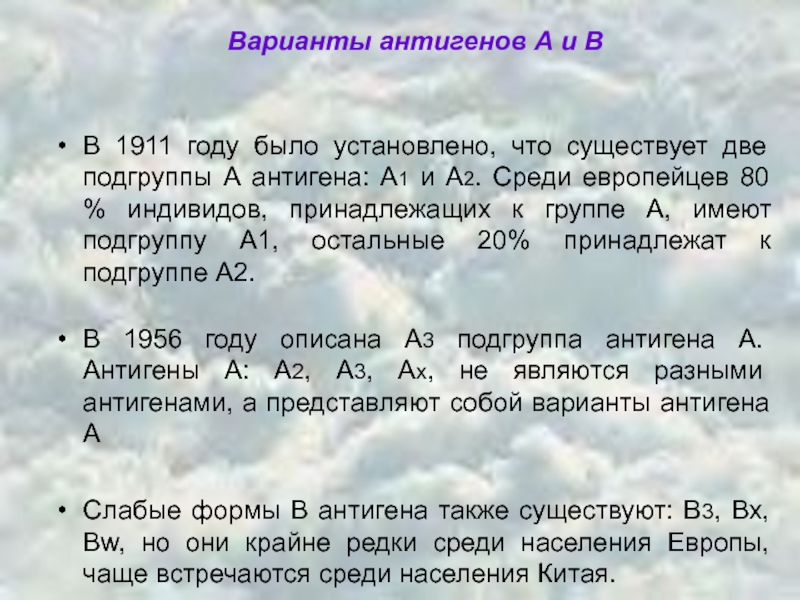

Слайд 13Варианты антигенов А и В

В 1911 году было установлено, что существует

В 1956 году описана А3 подгруппа антигена А. Антигены А: А2, А3, Ах, не являются разными антигенами, а представляют собой варианты антигена А

Слабые формы В антигена также существуют: В3, Вх, Вw, но они крайне редки среди населения Европы, чаще встречаются среди населения Китая.

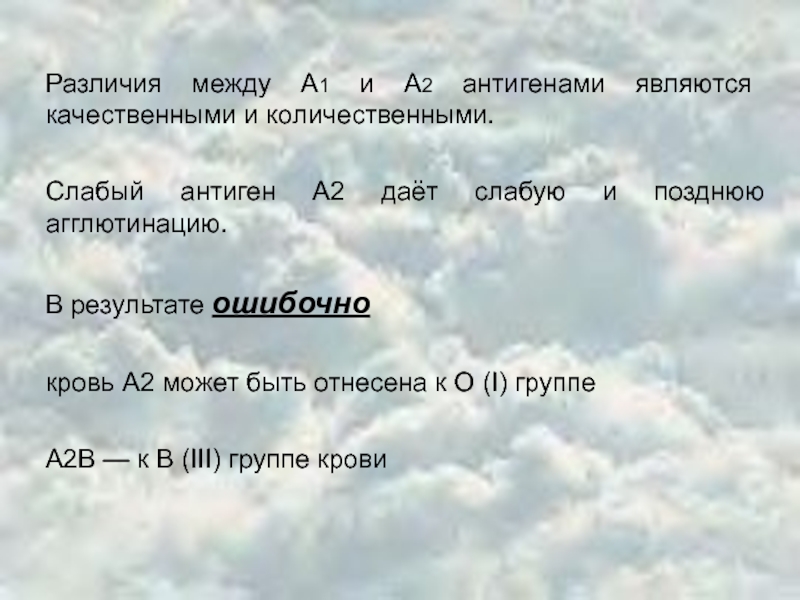

Слайд 14Различия между А1 и А2 антигенами являются качественными и количественными.

Слабый

В результате ошибочно

кровь А2 может быть отнесена к О (I) группе

А2В — к В (III) группе крови

Слайд 16РЕЦИПИЕНТАМ С ГРУППОЙ КРОВИ А2,3,4 — х (II) НЕОБХОДИМО ПЕРЕЛИВАТЬ ОТМЫТЫЕ

РЕЦИПИЕНТАМ С ГРУППОЙ КРОВИ А2,3,4В (IV) - НЕОБХОДИМО ПЕРЕЛИВАТЬ ОТМЫТЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ В (III), СЗП — АВ (IV)

РЕЦИПИЕНТАМ С ГРУППОЙ КРОВИ АВ2 — (IV) НЕОБХОДИМО ПЕРЕЛИВАТЬ ОТМЫТЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ А (II), СЗП — АВ (IV)

Слайд 18Разновидности антигена D

Антиген D состоит из структурных единиц – эпитопов.

Нормально выраженный

D слабый: сниженное количество (в 3-10 раз) антигенных детерминант на эритроцитах.

D вариантный: количество антигенных детерминант не снижено, но они отличаются качественно.

Варианты антигена D (слабый, вариантный) встречаются редко.

Слайд 19Антигены системы Резус

С с D E e

встречаются со следующей частотой:

D – 85%

C – 70%

Е

с – 80%

е – 97,5%

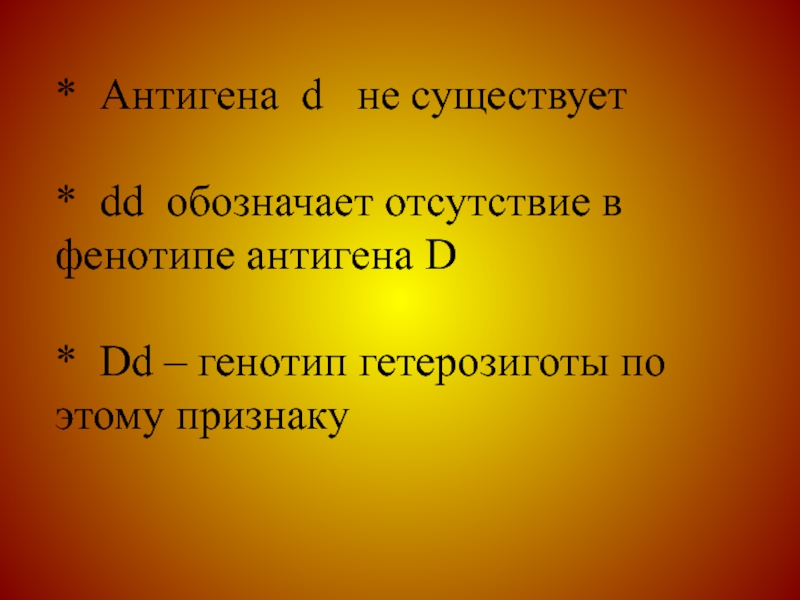

Слайд 20* Антигена d не существует * dd обозначает отсутствие в

Слайд 21

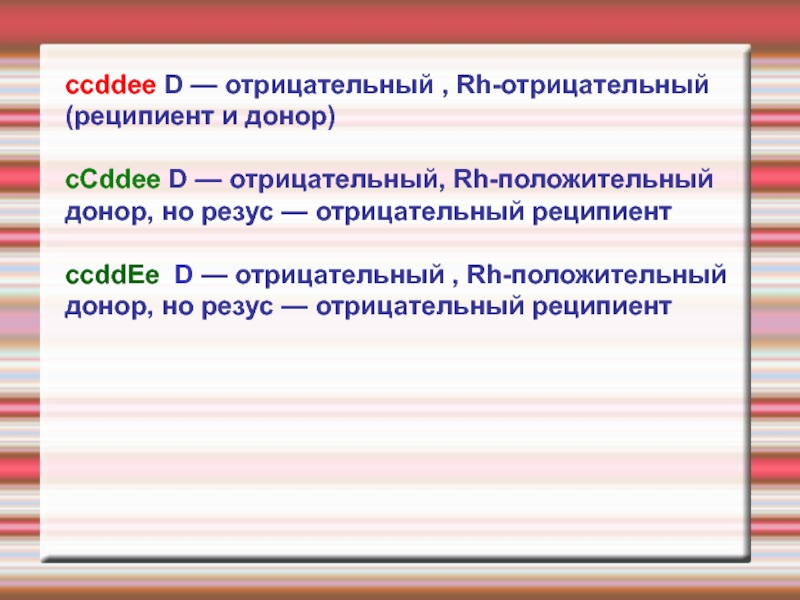

ссddее D — отрицательный , Rh-отрицательный (реципиент и донор)

сСddее D —

ссddЕе D — отрицательный , Rh-положительный донор, но резус — отрицательный реципиент

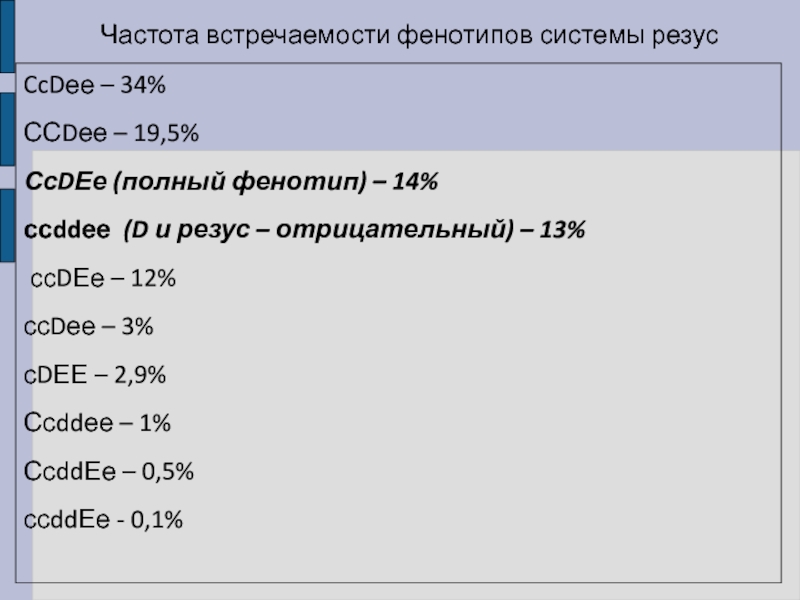

Слайд 22Частота встречаемости фенотипов системы резус

CcDее – 34%

ССDее – 19,5%

СсDЕе

ссddее (D и резус – отрицательный) – 13%

ссDЕе – 12%

ссDее – 3%

сDЕЕ – 2,9%

Ссddее – 1%

СсddЕе – 0,5%

ссddЕе - 0,1%

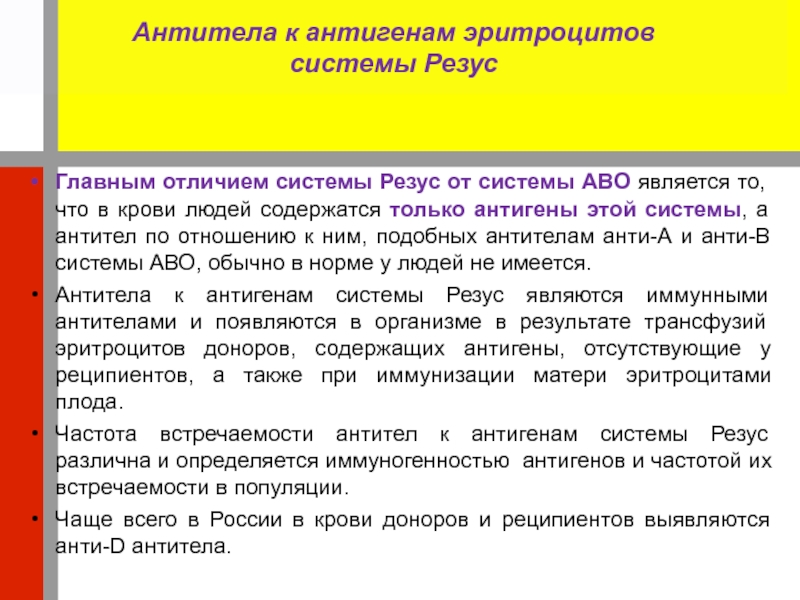

Слайд 24Антитела к антигенам эритроцитов

системы Резус

Главным отличием системы Резус от системы АВО

Антитела к антигенам системы Резус являются иммунными антителами и появляются в организме в результате трансфузий эритроцитов доноров, содержащих антигены, отсутствующие у реципиентов, а также при иммунизации матери эритроцитами плода.

Частота встречаемости антител к антигенам системы Резус различна и определяется иммуногенностью антигенов и частотой их встречаемости в популяции.

Чаще всего в России в крови доноров и реципиентов выявляются анти-D антитела.

Слайд 26

Определение групп крови проводят:

По антигенам, содержащимся в исследуемых эритроцитах, в этом

По антигенам, содержащихся в исследуемых эритроцитах, и антителам, содержащимся в исследуемой сыворотке. В этом случае используют стандартные изогемагглютинирующие сыворотки или моноклональные антитела, а также стандартные эритроциты групп А, В и О (перекрестный метод).

Слайд 27Материал для исследования

Определение производится в нативной крови, взятой в консервант (цитрат

Гемолизированный образец должен быть заменен новым образцом, хилезная кровь также не используется.

Определение группы крови проводится в помещении с хорошим освещением при температуре 15-25° С.

Слайд 29Назначение

Цоликлоны анти-А, анти-В и анти –АВ предназначены для определения групп крови

Слайд 32Характеристика и основные свойства цоликлонов анти-А, анти-В и анти-АВ

Моноклональные анти-А и

Изготавливаются из асцитной жидкости мышей- носителейанти-А и анти-В гибридом.Цоликлон анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител.

Технология изготовления реагента исключает возможность контаминации патогенными для человека вирусами.

Слайд 33Определение группы крови человека системы АВО с помощью цоликлонов

Определение производится в

Используется метод прямой гемагглютинации на плоскости.

Определение группы крови производится в помещении с хорошим освещением при температуре +250С

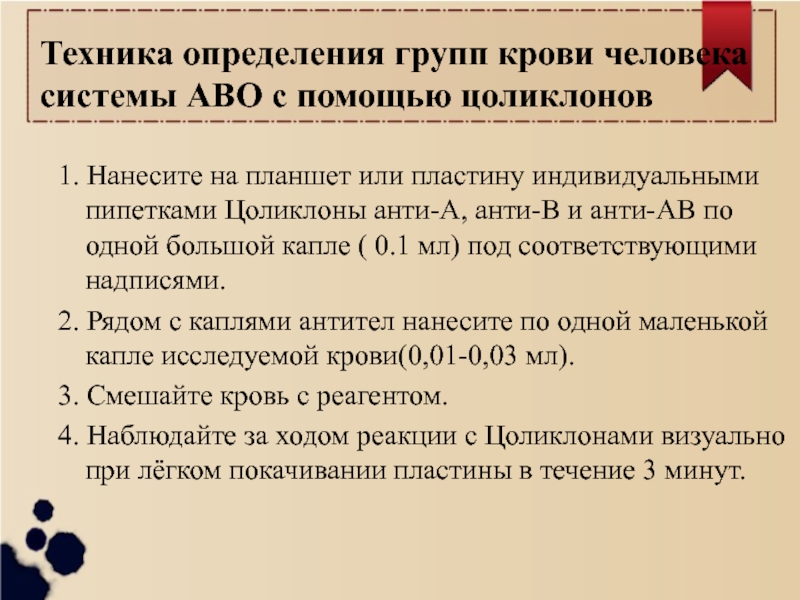

Слайд 34

1. Нанесите на планшет или пластину индивидуальными пипетками Цоликлоны анти-А, анти-В

2. Рядом с каплями антител нанесите по одной маленькой капле исследуемой крови(0,01-0,03 мл).

3. Смешайте кровь с реагентом.

4. Наблюдайте за ходом реакции с Цоликлонами визуально при лёгком покачивании пластины в течение 3 минут.

Техника определения групп крови человека системы АВО с помощью цоликлонов

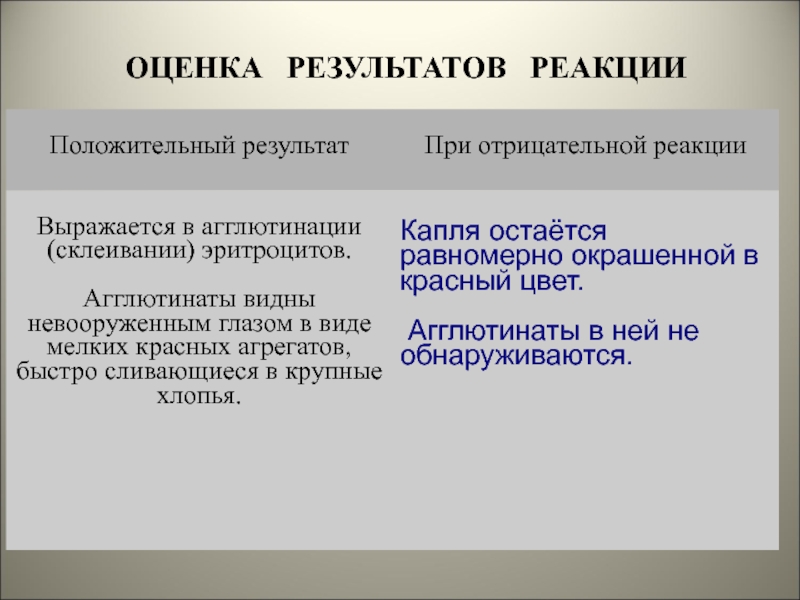

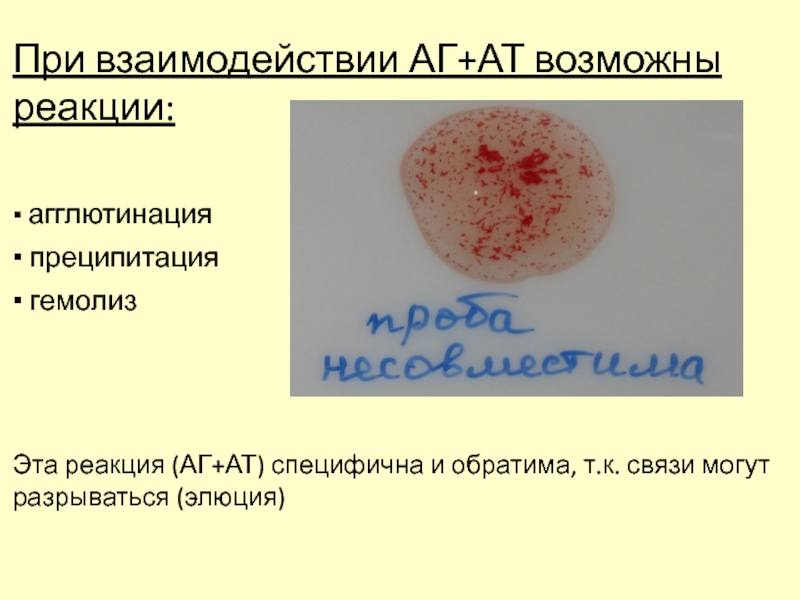

Слайд 36При взаимодействии АГ+АТ возможны реакции:

▪ агглютинация

▪ преципитация

▪ гемолиз

Эта реакция (АГ+АТ) специфична

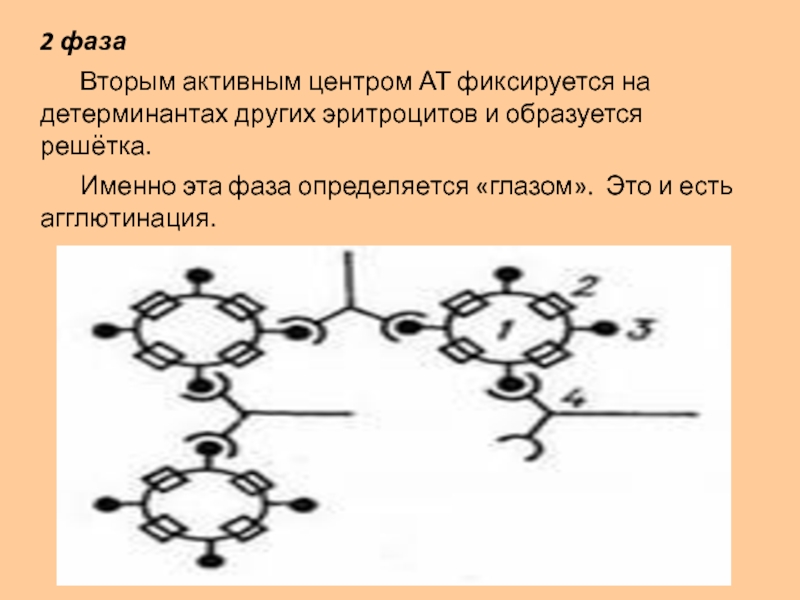

Слайд 372 фаза

Вторым активным центром АТ фиксируется на детерминантах других эритроцитов и

Именно эта фаза определяется «глазом». Это и есть агглютинация.

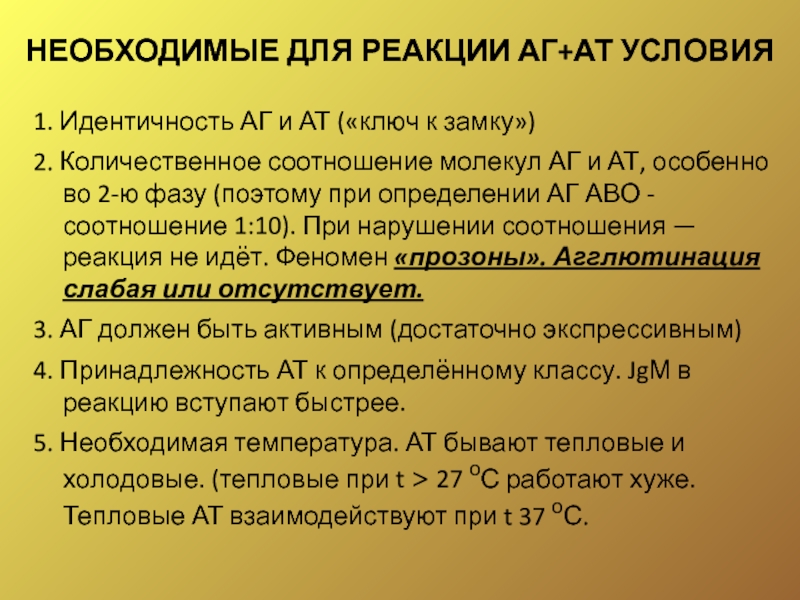

Слайд 38НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГ+АТ УСЛОВИЯ

1. Идентичность АГ и АТ («ключ к

2. Количественное соотношение молекул АГ и АТ, особенно во 2-ю фазу (поэтому при определении АГ АВО - соотношение 1:10). При нарушении соотношения — реакция не идёт. Феномен «прозоны». Агглютинация слабая или отсутствует.

3. АГ должен быть активным (достаточно экспрессивным)

4. Принадлежность АТ к определённому классу. JgМ в реакцию вступают быстрее.

5. Необходимая температура. АТ бывают тепловые и холодовые. (тепловые при t > 27 оС работают хуже. Тепловые АТ взаимодействуют при t 37 оС.

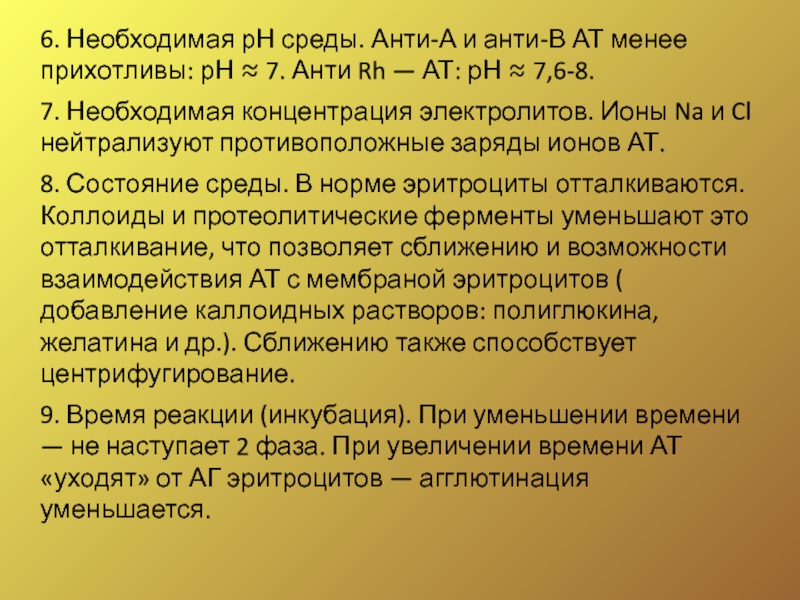

Слайд 396. Необходимая рН среды. Анти-А и анти-В АТ менее прихотливы: рН

7. Необходимая концентрация электролитов. Ионы Na и Cl нейтрализуют противоположные заряды ионов АТ.

8. Состояние среды. В норме эритроциты отталкиваются. Коллоиды и протеолитические ферменты уменьшают это отталкивание, что позволяет сближению и возможности взаимодействия АТ с мембраной эритроцитов ( добавление каллоидных растворов: полиглюкина, желатина и др.). Сближению также способствует центрифугирование.

9. Время реакции (инкубация). При уменьшении времени — не наступает 2 фаза. При увеличении времени АТ «уходят» от АГ эритроцитов — агглютинация уменьшается.

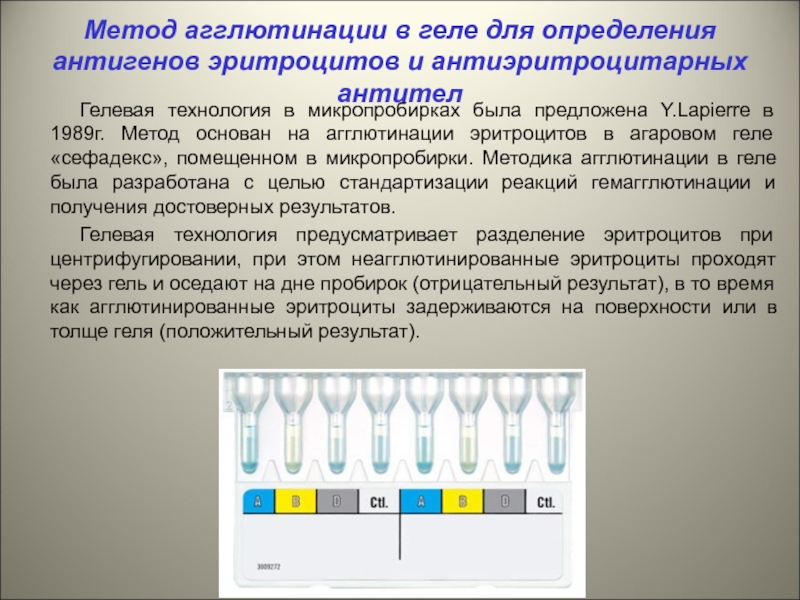

Слайд 42

Метод агглютинации в геле для определения антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител

Гелевая

Гелевая технология предусматривает разделение эритроцитов при центрифугировании, при этом неагглютинированные эритроциты проходят через гель и оседают на дне пробирок (отрицательный результат), в то время как агглютинированные эритроциты задерживаются на поверхности или в толще геля (положительный результат).

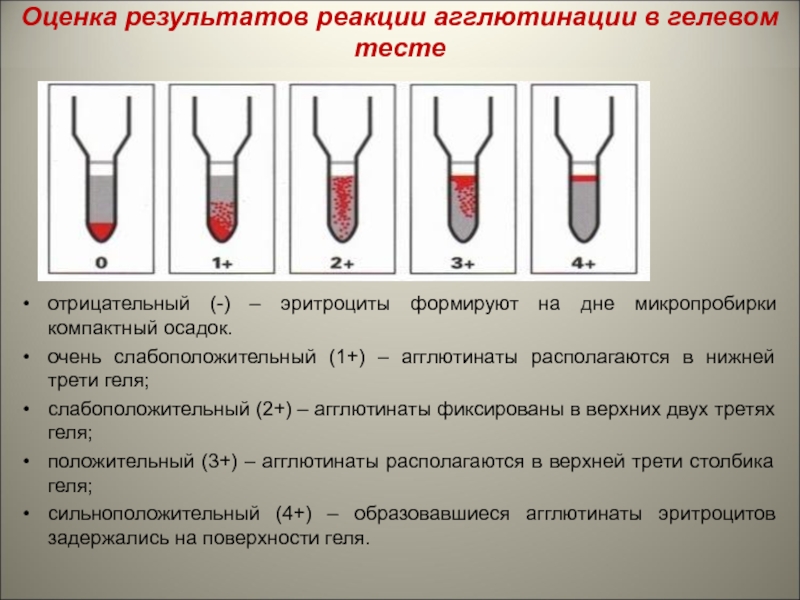

Слайд 43Оценка результатов реакции агглютинации в гелевом тесте

отрицательный (-) – эритроциты формируют

очень слабоположительный (1+) – агглютинаты располагаются в нижней трети геля;

слабоположительный (2+) – агглютинаты фиксированы в верхних двух третях геля;

положительный (3+) – агглютинаты располагаются в верхней трети столбика геля;

сильноположительный (4+) – образовавшиеся агглютинаты эритроцитов задержались на поверхности геля.

Слайд 44

Причины ошибок при исследовании групповой принадлежности крови

технические погрешности

недостаточно высокое качество реактивов

Слайд 45

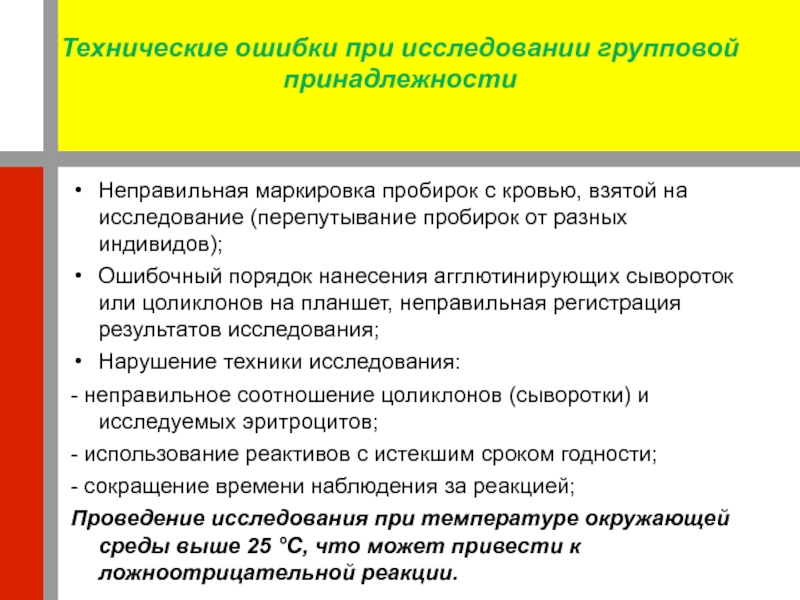

Технические ошибки при исследовании групповой принадлежности

Неправильная маркировка пробирок с кровью, взятой

Ошибочный порядок нанесения агглютинирующих сывороток или цоликлонов на планшет, неправильная регистрация результатов исследования;

Нарушение техники исследования:

- неправильное соотношение цоликлонов (сыворотки) и исследуемых эритроцитов;

- использование реактивов с истекшим сроком годности;

- сокращение времени наблюдения за реакцией;

Проведение исследования при температуре окружающей среды выше 25 °С, что может привести к ложноотрицательной реакции.

Слайд 46\

Характер затруднений при определении группы крови

1. Полиагглютинабельность эритроцитов

2. Изменением свойств крови

3. Наличие в исследуемой крови слабых и вариантных АГ эритроцитов систем АВО и Резус

4. Кровяные химеры

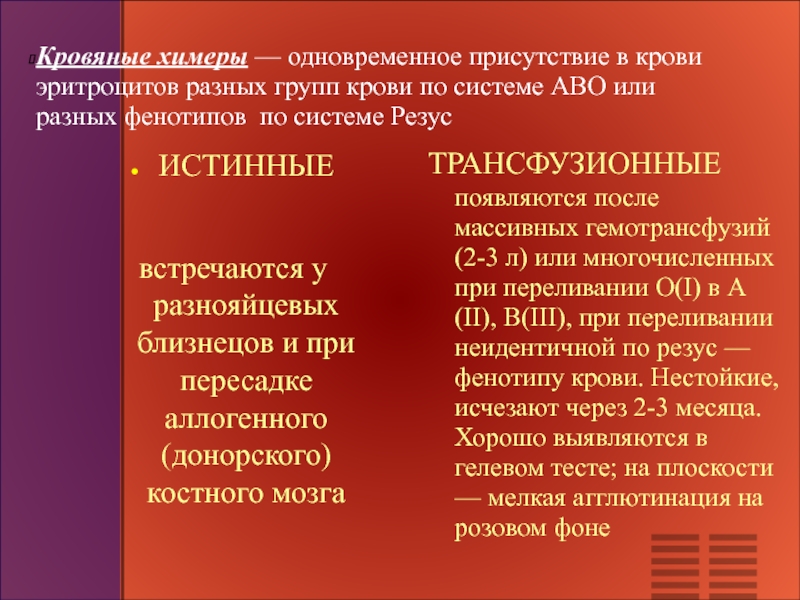

Слайд 47Кровяные химеры — одновременное присутствие в крови эритроцитов разных групп крови

ИСТИННЫЕ

встречаются у разнояйцевых близнецов и при пересадке аллогенного (донорского) костного мозга

ТРАНСФУЗИОННЫЕ появляются после массивных гемотрансфузий (2-3 л) или многочисленных при переливании О(I) в А(II), В(III), при переливании неидентичной по резус — фенотипу крови. Нестойкие, исчезают через 2-3 месяца. Хорошо выявляются в гелевом тесте; на плоскости — мелкая агглютинация на розовом фоне

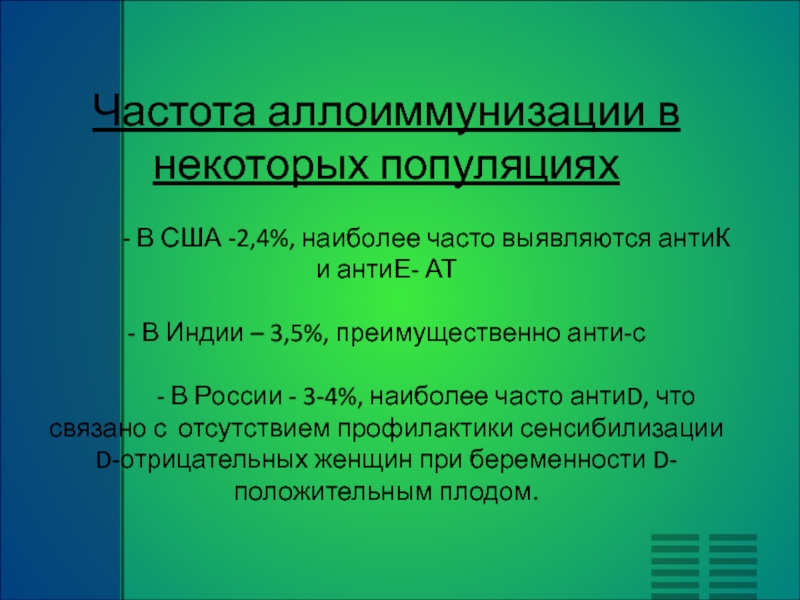

Слайд 48Частота аллоиммунизации в некоторых популяциях - В США -2,4%, наиболее часто выявляются

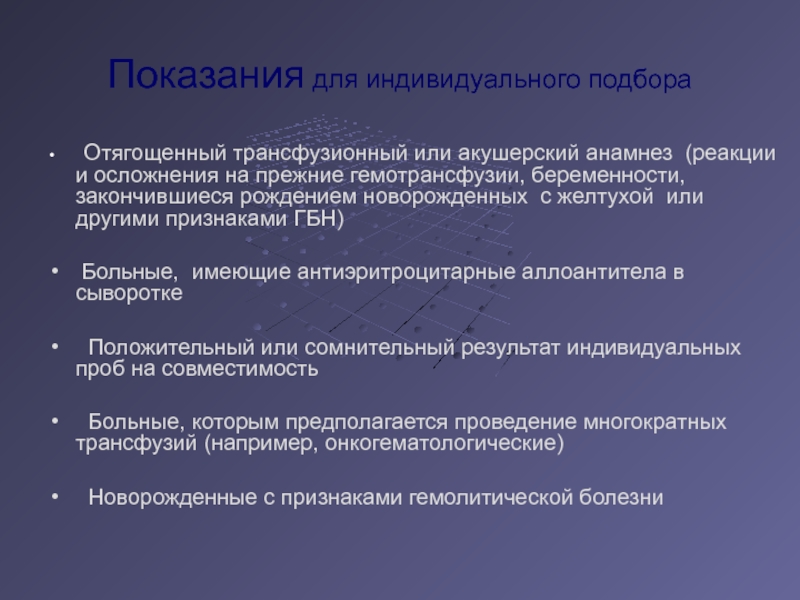

Слайд 49Показания для индивидуального подбора

Отягощенный трансфузионный или акушерский анамнез (реакции и

Больные, имеющие антиэритроцитарные аллоантитела в сыворотке

Положительный или сомнительный результат индивидуальных проб на совместимость

Больные, которым предполагается проведение многократных трансфузий (например, онкогематологические)

Новорожденные с признаками гемолитической болезни

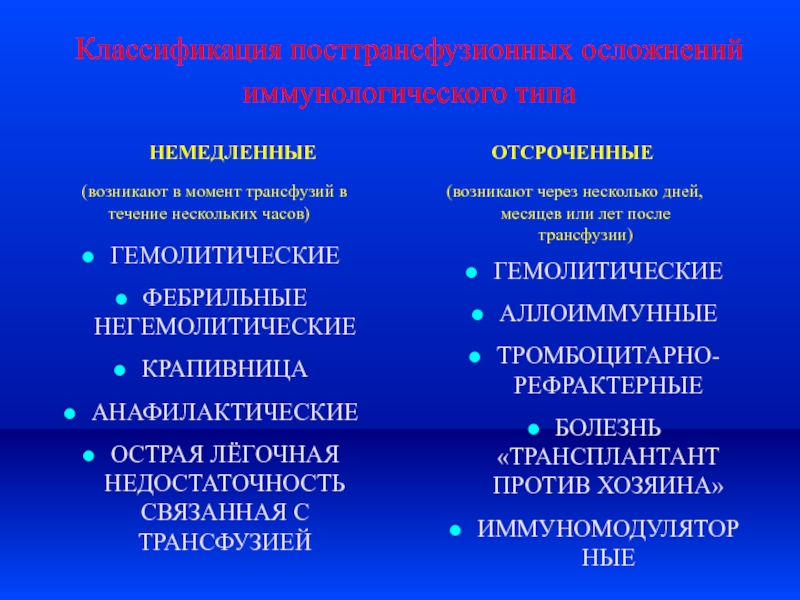

Слайд 50Классификация посттрансфузионных осложнений иммунологического типа

НЕМЕДЛЕННЫЕ

(возникают в момент трансфузий в

ОТСРОЧЕННЫЕ

(возникают через несколько дней, месяцев или лет после трансфузии)

ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ

АЛЛОИММУННЫЕ

ТРОМБОЦИТАРНО-РЕФРАКТЕРНЫЕ

БОЛЕЗНЬ «ТРАНСПЛАНТАНТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА»

ИММУНОМОДУЛЯТОРНЫЕ

ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ

ФЕБРИЛЬНЫЕ НЕГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ

КРАПИВНИЦА

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЕ

ОСТРАЯ ЛЁГОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СВЯЗАННАЯ С ТРАНСФУЗИЕЙ

Слайд 51Интерпретация результатов лабораторного расследования

Подтверждением иммунного характера возникшего посттрансфузионного осложнения являются:

Положительный

Положительный НАГТ (непрямой антиглобулиновый тест – непрямая проба Кумбса)

Снижение титра АТ

Наличие кровяных химер