Алпысова

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Организация работы скорой и неотложной помощи в эпидемическом очаге презентация

Содержание

- 1. Организация работы скорой и неотложной помощи в эпидемическом очаге

- 2. Цель лекции После завершения лекции студенты должны

- 3. План лекции Инфекционно-токсический шок Менингококковая инфекция.

- 4. Врач скорой помощи должен выделять три группы

- 5. Установив диагноз инфекционного заболевания, врач скорой помощи

- 6. Инфекционно-токсический шок Из неотложных состояний, возникающих при

- 7. Для компенсированного (I степени) шока характерны высокая

- 8. Менингококковая инфекция. Генерализованные формы менингококковой инфекции

- 9. При молниеносном течении менингококкцемии сыпь приобретает сливной

- 10. Во избежание диагностических ошибок врач скорой помощи

- 11. Интенсивная терапия. I степень шока.

- 12. II степень шока: -

- 13. III степень шока: -

- 14. При возбуждении и судорогах: - реланиум

- 15. Гиповолемический шок при острых кишечных инфекциях Неотложные

- 16. При III степени обезвоживания теряется большой объем

- 17. Неотложным лечебным мероприятием у больных с гиповолемичесим

- 18. Больным с I степенью обезвоживания можно ограничиться

- 19. Исключительно важное противоэпидемическое и клиническое значение имеет

- 20. Лечение детей первых двух лет жизни с

- 21. На догоспитальном этапе при II и III

- 22. Э. К. Цыбулькин (1987) рекомендует детям со

- 23. Острая дыхательная недостаточность ОДН может сопровождать многие

- 24. Столбняк Развитие ведущих симптомов забол-я обусловлено действием

- 25. Инкубацион. п-д при столбняке длится от 1

- 26. Сознание больного сохранено. Температура тела, как

- 27. Первые признаки болезни: ребенок становится беспокойным, не

- 28. Тактика врача скорой помощи заключается прежде всего

- 29. При частых и сильных судорогах с расстройствами

- 30. Ботулизм Ботулизм по механизму передачи относится к

- 31. Инкубационный период при ботулизме длится от нескольких

- 32. Из-за пареза и параличей мышц гортани, глотки,

- 33. Важен эпидемиологический анамнез: групповые заболевания у людей,

- 34. Основными задачами неотложной помощи при ботулизме являются

- 35. При задержках в госпитализации наряду с указанными

- 36. Тяжелый осложненный грипп В п-д эпидемий гриппа

- 37. Неотложная терапия на догоспитальном этапе проводится с

- 38. Наличие у больных с тяжелой формой гриппа

- 39. Отсутствие возможностей экстренной верификации этиологии бронхиолита и

- 40. Особого внимания заслуживают больные, и прежде всего

- 41. Дифтерия Повышение заболеваемости дифтерией, возникновение в 1992-1996

- 42. Гипертоксическая дифтерия характеризуется внезапным бурным началом, повышением

- 43. Угроза летального исхода при развитии тяжелого дифтерийного

- 44. Различают три стадии дифтерийного крупа:

- 45. Принципы лечения противодифтерийной сывороткой: I.

- 46. Однако любые лечебные мероприятия могут быть эффективны

- 47. Патогенетическое лечение гипертермии, инфекционно-токсического шока, ОДН производится

- 48. На осн-ии анализа эпидемии дифтерии 1991-1995 гг.

- 49. Характерным являлось быстрое и раннее распространение пленок

- 50. Коклюш Тяж-ые приступы кашля у детей старше

- 51. Бронхопневмония, осложняющая коклюш, всегда сопровождается ателектазами и

- 52. Приемы лечения, с помощью которых

- 53. Круп Охриплость голоса, кашель (лающий) и стридор

- 54. Лечение Только больных с I стадией

- 55. Прим-ть седатив. ср-ва у б-х с крупом

- 56. При любом подозрении на нарушения глотания, задержку

- 57. Острая печеночная недостаточность (ОПечН) Развитие ОПечН наблюдается

- 58. В целях уменьшения образования в кишечнике токсинов,

- 59. Осн-ые клинич. критерии такого сост-я — резко

- 60. - кома 1 (начальная кома) — сознание

- 61. В качестве специальных методов лечения используют обменное

- 62. Тактика врача скорой помощи:

- 63. Следует учесть, что печеночная кома не является

- 64. Острая почечная недостаточность ОПН разв-ся при забол-ях,

- 65. При таких инфекц-х заболеваниях, как ГЛПС, лептоспироз,

- 66. Температура тела нормальная, возможен и субфебрилитет, выражен

- 67. Весьма характерно поражение ЦНС: головная боль, сонливость,

- 68. Малярия Представляет серьезную проблему для врача СП

- 69. Стандартная купирующая терапия неосложненных форм малярии проводится

- 70. На этом фоне в первые дни болезни

- 71. Послед-сть меропр-й следующая: взятие крови на анализ,

- 72. Гемоглобинурийная лихорадка является фактически осложнением лекарственной терапии,

- 73. У б-х тропич. малярией дополн-ое значение может

- 74. В заключение: следует обратить внимание на особенности

- 75. Это обязывает к нозологической диагностике с выделением

- 76. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Слайд 1Организация работы скорой и неотложной помощи в эпидемическом очаге

Подготовила:

к.м.н., доцент

А.Р.

Слайд 2Цель лекции

После завершения лекции студенты должны ориентироваться в вопросах организации работы

скорой и неотложной помощи в эпидемическом очаге.

Слайд 3План лекции

Инфекционно-токсический шок

Менингококковая инфекция.

Гиповолемический шок при острых кишечных инфекциях

Столбняк, ботулизм,

тяжелый осложненный грипп, дифтерия, коклюш, круп

Острая печеночная недостаточность

Острая почечная недостаточность

Малярия

Острая печеночная недостаточность

Острая почечная недостаточность

Малярия

Слайд 4Врач скорой помощи должен выделять три группы тяжелобольных с инфекционными заболеваниями:

1)

пациенты, успех лечения которых определяется реанимационными мероприятиями догоспитального этапа (инфекционно-токсический шок при менингококковой инфекции, гиповолемический шок при холере и пищевых токсикоинфекциях);

2) пациенты в критическом состоянии, нуждающиеся в немедленной госпитализации в отделение реанимации инфекционного стационара; неотложную помощь на месте при этом нужно проводить в случае задержки госпитализации или при чрезмерно выраженных нарушениях функций (при ботулизме, осложненных формах гриппа и др.);

3) пациенты, у которых существует угроза развития критических состояний; больные этой группы также нуждаются в срочной госпитализации.

2) пациенты в критическом состоянии, нуждающиеся в немедленной госпитализации в отделение реанимации инфекционного стационара; неотложную помощь на месте при этом нужно проводить в случае задержки госпитализации или при чрезмерно выраженных нарушениях функций (при ботулизме, осложненных формах гриппа и др.);

3) пациенты, у которых существует угроза развития критических состояний; больные этой группы также нуждаются в срочной госпитализации.

Слайд 5Установив диагноз инфекционного заболевания, врач скорой помощи должен решить вопрос о

дальнейшей тактике ведения больного — необходимости срочной госпитализации или же лечения на дому с передачей вызова в участковую поликлинику; следует также зарегистрировать больного в эпидбюро города.

Больные первых двух групп нуждаются в немедленной госпитализации в реанимационное отделение инфекционного стационара.

Больных третьей группы с пометкой об угрозе развития неотложного состояния можно доставлять в приемное отделение.

Одновременно врач решает вопрос об объеме лечебных мероприятий, которые необходимо проводить на догоспитальном этапе по жизненным показаниям.

Больные первых двух групп нуждаются в немедленной госпитализации в реанимационное отделение инфекционного стационара.

Больных третьей группы с пометкой об угрозе развития неотложного состояния можно доставлять в приемное отделение.

Одновременно врач решает вопрос об объеме лечебных мероприятий, которые необходимо проводить на догоспитальном этапе по жизненным показаниям.

Слайд 6Инфекционно-токсический шок

Из неотложных состояний, возникающих при инфекционных заболеваниях, наиболее частым является

инфекционно-токсический шок, который может стать причиной смерти вследствие запоздалой диагностики и терапии.

К числу инфекций, при которых частота развития шока в основном определяет показатель летальности, прежде всего следует отнести менингококкцемию или менингококковый сепсис.

Развитие шока описано и при других инфекционных заболеваниях (сыпной и брюшной тиф, грипп, сальмонеллез, дизентерия, сибирская язва и др.).

Выделяют 3 степени шока:

1 — компенсации;

II — субкомпенсации;

III —декомпенсации.

К числу инфекций, при которых частота развития шока в основном определяет показатель летальности, прежде всего следует отнести менингококкцемию или менингококковый сепсис.

Развитие шока описано и при других инфекционных заболеваниях (сыпной и брюшной тиф, грипп, сальмонеллез, дизентерия, сибирская язва и др.).

Выделяют 3 степени шока:

1 — компенсации;

II — субкомпенсации;

III —декомпенсации.

Слайд 7Для компенсированного (I степени) шока характерны высокая лихорадка, возбуждение, беспокойство, психические

расстройства, одышка и тахикардия, неадекватная величина повышения температуры тела на фоне ярко выраженного симптомокомплекса инфекционного заболевания.

При этом выделяют следующую триаду симптомов ("продрома шока"): нарушение сознания, гипервентиляция, наличие очага инфекции в организме.

Субкомпенсированный (II степени) шок характеризуется заторможенностью, депрессией, побледнением кожи, появлением цианоза, тахикардии, олигурии, ацидоза, снижением температуры тела.

Некомпенсированный (III степени) шок характеризуется цианозом, гипотермией, анурией, нарушением сознания. Пульс при этом нитевидный, трудно определяемый, тоны сердца глухие, артериальное давление низкое (50/0 мм рт. ст. или не определяется).

Развиваются выраженный декомпенсированный метаболический ацидоз, глубокая интоксикация, вторичные необратимые расстройства в органах.

При этом выделяют следующую триаду симптомов ("продрома шока"): нарушение сознания, гипервентиляция, наличие очага инфекции в организме.

Субкомпенсированный (II степени) шок характеризуется заторможенностью, депрессией, побледнением кожи, появлением цианоза, тахикардии, олигурии, ацидоза, снижением температуры тела.

Некомпенсированный (III степени) шок характеризуется цианозом, гипотермией, анурией, нарушением сознания. Пульс при этом нитевидный, трудно определяемый, тоны сердца глухие, артериальное давление низкое (50/0 мм рт. ст. или не определяется).

Развиваются выраженный декомпенсированный метаболический ацидоз, глубокая интоксикация, вторичные необратимые расстройства в органах.

Слайд 8Менингококковая инфекция.

Генерализованные формы менингококковой инфекции (менингококкцемия, менингит) требуют неотложной помощи

на догоспитальном этапе в связи с развитием ИТШ и отека головного мозга.

Менингококковый сепсис харак-ся чрезвычайно быстро прогрес-щим началом болезни. Темп-ра тела повышается до 39-420С в течение I-х суток, сопров-ся ознобом, в дальнейшем она снижается до субфебр-х, а при шоке — до нормальных и субнормальных вел-н. Одновременно с лихор-й отмечаются голов. боль, боли в мышцах, рвота, тахикардия. Артериальное давление в начале болезни повышается, затем падает. Снижается мочеотделение, у маленьких детей возможен понос. Наиболее постоянный и яркий диагностический признак менингококкового сепсиса — экзантема. Кожные высыпания появляются через несколько часов от начала заболевания. Типична петехиальная сыпь неправильной звездчатой формы с отдельными крупными геморрагиями. Преимущественная ее локализация — конечности, туловище, ягодицы. Сыпь, вначале необильная, в течение нескольких часов может приобрести генерализованный характер.

Менингококковый сепсис харак-ся чрезвычайно быстро прогрес-щим началом болезни. Темп-ра тела повышается до 39-420С в течение I-х суток, сопров-ся ознобом, в дальнейшем она снижается до субфебр-х, а при шоке — до нормальных и субнормальных вел-н. Одновременно с лихор-й отмечаются голов. боль, боли в мышцах, рвота, тахикардия. Артериальное давление в начале болезни повышается, затем падает. Снижается мочеотделение, у маленьких детей возможен понос. Наиболее постоянный и яркий диагностический признак менингококкового сепсиса — экзантема. Кожные высыпания появляются через несколько часов от начала заболевания. Типична петехиальная сыпь неправильной звездчатой формы с отдельными крупными геморрагиями. Преимущественная ее локализация — конечности, туловище, ягодицы. Сыпь, вначале необильная, в течение нескольких часов может приобрести генерализованный характер.

Слайд 9При молниеносном течении менингококкцемии сыпь приобретает сливной характер с образованием обширных

багрово-цианотических пятен (цвета фиолетовых чернил), которые могут быстро некротизироваться.

Геморрагическая сыпь — это метастазы менингококкового сепсиса, и чем интенс-ее менингококкцемия, тем ярче сыпь.

Геморрагии определяются на всех слизист. об-ках, выстил-х трахею, бронхи, ЖКТ, в паренхиме различных органов.

Возникая в надпочечниках, геморрагии обусловливают развитие острой надпочечниковой недостаточности (синдрома Уотерхауса-Фридериксена).

Больные беспокойны, возбуждены, нередко, в особ-ти у детей, набл-ся судороги. возн-т рвота, АД неуклонно сниж-ся.

Выражен, как правило, менингеальный синдром.

Быстро, молниеносно прогрессирующее течение шока при менингококковом сепсисе (1-2 суток) с тяжелым геморрагическим синдромом и возможными кровоизлияниями в надпочечники обязывает к неотложной диагностике заболевания, выделению стадий (степеней) шока и неотложным терапевтическим мероприятиям.

Геморрагическая сыпь — это метастазы менингококкового сепсиса, и чем интенс-ее менингококкцемия, тем ярче сыпь.

Геморрагии определяются на всех слизист. об-ках, выстил-х трахею, бронхи, ЖКТ, в паренхиме различных органов.

Возникая в надпочечниках, геморрагии обусловливают развитие острой надпочечниковой недостаточности (синдрома Уотерхауса-Фридериксена).

Больные беспокойны, возбуждены, нередко, в особ-ти у детей, набл-ся судороги. возн-т рвота, АД неуклонно сниж-ся.

Выражен, как правило, менингеальный синдром.

Быстро, молниеносно прогрессирующее течение шока при менингококковом сепсисе (1-2 суток) с тяжелым геморрагическим синдромом и возможными кровоизлияниями в надпочечники обязывает к неотложной диагностике заболевания, выделению стадий (степеней) шока и неотложным терапевтическим мероприятиям.

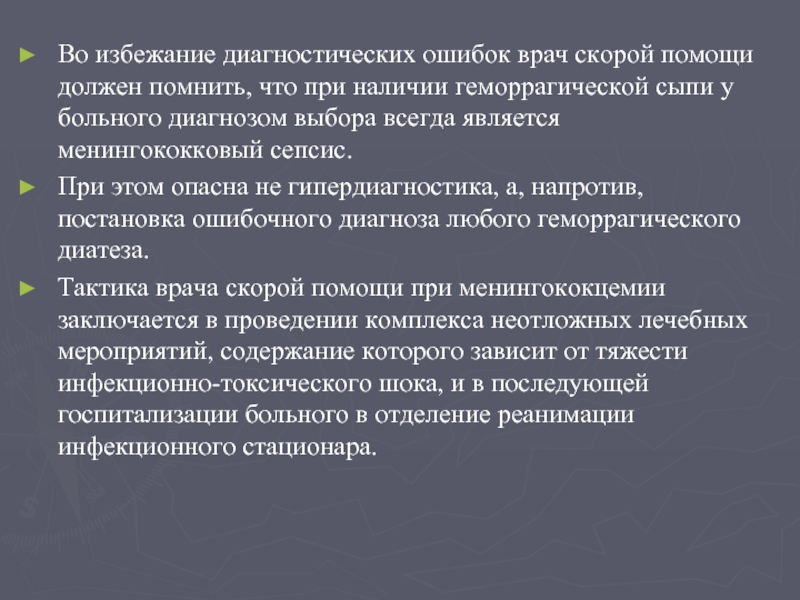

Слайд 10Во избежание диагностических ошибок врач скорой помощи должен помнить, что при

наличии геморрагической сыпи у больного диагнозом выбора всегда является менингококковый сепсис.

При этом опасна не гипердиагностика, а, напротив, постановка ошибочного диагноза любого геморрагического диатеза.

Тактика врача скорой помощи при менингококцемии заключается в проведении комплекса неотложных лечебных мероприятий, содержание которого зависит от тяжести инфекционно-токсического шока, и в последующей госпитализации больного в отделение реанимации инфекционного стационара.

При этом опасна не гипердиагностика, а, напротив, постановка ошибочного диагноза любого геморрагического диатеза.

Тактика врача скорой помощи при менингококцемии заключается в проведении комплекса неотложных лечебных мероприятий, содержание которого зависит от тяжести инфекционно-токсического шока, и в последующей госпитализации больного в отделение реанимации инфекционного стационара.

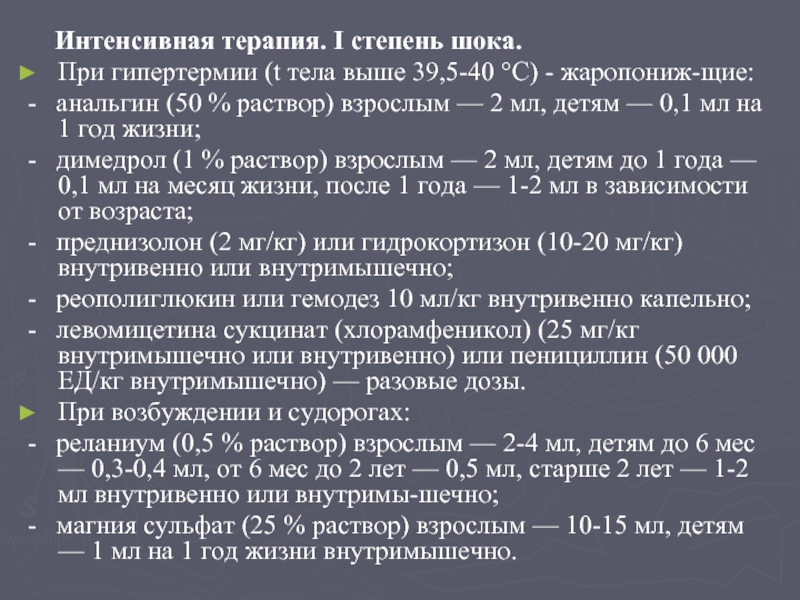

Слайд 11 Интенсивная терапия. I степень шока.

При гипертермии (t тела выше

39,5-40 °С) - жаропониж-щие:

- анальгин (50 % раствор) взрослым — 2 мл, детям — 0,1 мл на 1 год жизни;

- димедрол (1 % раствор) взрослым — 2 мл, детям до 1 года — 0,1 мл на месяц жизни, после 1 года — 1-2 мл в зависимости от возраста;

- преднизолон (2 мг/кг) или гидрокортизон (10-20 мг/кг) внутривенно или внутримышечно;

- реополиглюкин или гемодез 10 мл/кг внутривенно капельно;

- левомицетина сукцинат (хлорамфеникол) (25 мг/кг внутримышечно или внутривенно) или пенициллин (50 000 ЕД/кг внутримышечно) — разовые дозы.

При возбуждении и судорогах:

- реланиум (0,5 % раствор) взрослым — 2-4 мл, детям до 6 мес — 0,3-0,4 мл, от 6 мес до 2 лет — 0,5 мл, старше 2 лет — 1-2 мл внутривенно или внутримышечно;

- магния сульфат (25 % раствор) взрослым — 10-15 мл, детям — 1 мл на 1 год жизни внутримышечно.

- анальгин (50 % раствор) взрослым — 2 мл, детям — 0,1 мл на 1 год жизни;

- димедрол (1 % раствор) взрослым — 2 мл, детям до 1 года — 0,1 мл на месяц жизни, после 1 года — 1-2 мл в зависимости от возраста;

- преднизолон (2 мг/кг) или гидрокортизон (10-20 мг/кг) внутривенно или внутримышечно;

- реополиглюкин или гемодез 10 мл/кг внутривенно капельно;

- левомицетина сукцинат (хлорамфеникол) (25 мг/кг внутримышечно или внутривенно) или пенициллин (50 000 ЕД/кг внутримышечно) — разовые дозы.

При возбуждении и судорогах:

- реланиум (0,5 % раствор) взрослым — 2-4 мл, детям до 6 мес — 0,3-0,4 мл, от 6 мес до 2 лет — 0,5 мл, старше 2 лет — 1-2 мл внутривенно или внутримышечно;

- магния сульфат (25 % раствор) взрослым — 10-15 мл, детям — 1 мл на 1 год жизни внутримышечно.

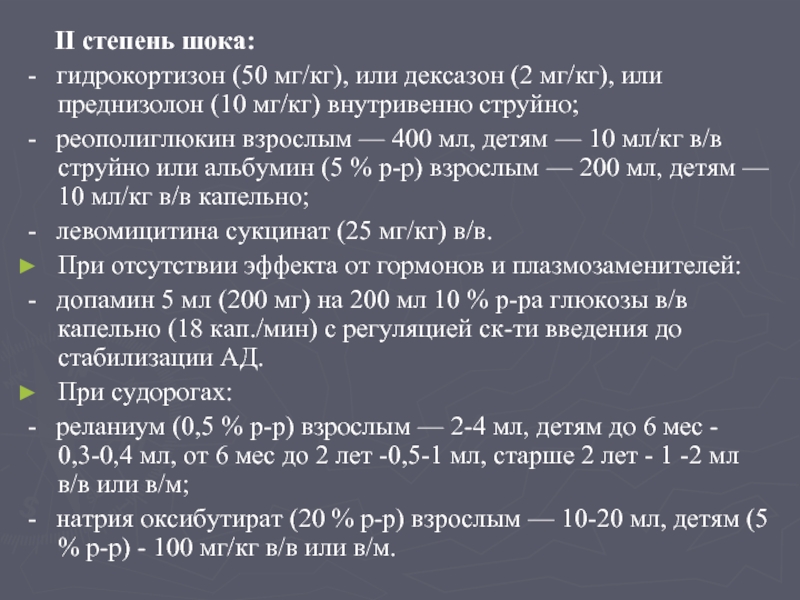

Слайд 12 II степень шока:

- гидрокортизон (50 мг/кг), или дексазон

(2 мг/кг), или преднизолон (10 мг/кг) внутривенно струйно;

- реополиглюкин взрослым — 400 мл, детям — 10 мл/кг в/в струйно или альбумин (5 % р-р) взрослым — 200 мл, детям — 10 мл/кг в/в капельно;

- левомицитина сукцинат (25 мг/кг) в/в.

При отсутствии эффекта от гормонов и плазмозаменителей:

- допамин 5 мл (200 мг) на 200 мл 10 % р-ра глюкозы в/в капельно (18 кап./мин) с регуляцией ск-ти введения до стабилизации АД.

При судорогах:

- реланиум (0,5 % р-р) взрослым — 2-4 мл, детям до 6 мес - 0,3-0,4 мл, от 6 мес до 2 лет -0,5-1 мл, старше 2 лет - 1 -2 мл в/в или в/м;

- натрия оксибутират (20 % р-р) взрослым — 10-20 мл, детям (5 % р-р) - 100 мг/кг в/в или в/м.

- реополиглюкин взрослым — 400 мл, детям — 10 мл/кг в/в струйно или альбумин (5 % р-р) взрослым — 200 мл, детям — 10 мл/кг в/в капельно;

- левомицитина сукцинат (25 мг/кг) в/в.

При отсутствии эффекта от гормонов и плазмозаменителей:

- допамин 5 мл (200 мг) на 200 мл 10 % р-ра глюкозы в/в капельно (18 кап./мин) с регуляцией ск-ти введения до стабилизации АД.

При судорогах:

- реланиум (0,5 % р-р) взрослым — 2-4 мл, детям до 6 мес - 0,3-0,4 мл, от 6 мес до 2 лет -0,5-1 мл, старше 2 лет - 1 -2 мл в/в или в/м;

- натрия оксибутират (20 % р-р) взрослым — 10-20 мл, детям (5 % р-р) - 100 мг/кг в/в или в/м.

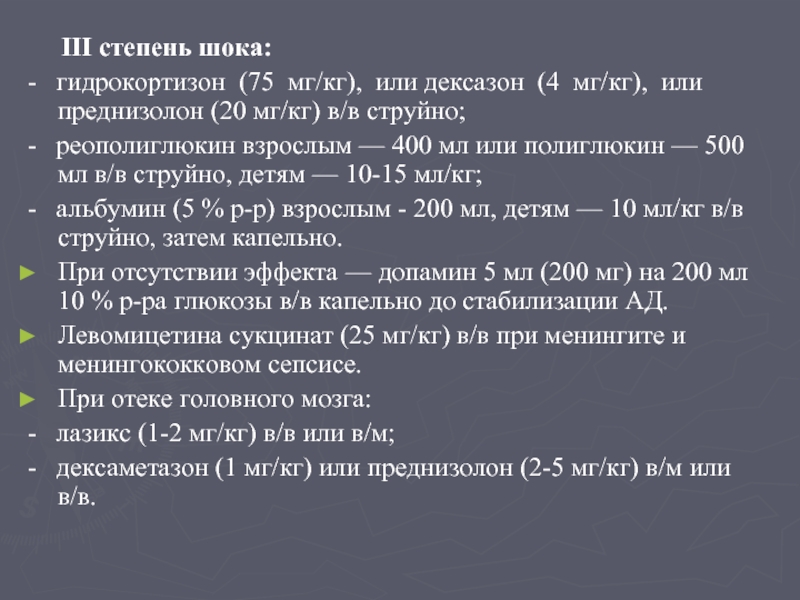

Слайд 13 III степень шока:

- гидрокортизон (75 мг/кг), или

дексазон (4 мг/кг), или преднизолон (20 мг/кг) в/в струйно;

- реополиглюкин взрослым — 400 мл или полиглюкин — 500 мл в/в струйно, детям — 10-15 мл/кг;

- альбумин (5 % р-р) взрослым - 200 мл, детям — 10 мл/кг в/в струйно, затем капельно.

При отсутствии эффекта — допамин 5 мл (200 мг) на 200 мл 10 % р-ра глюкозы в/в капельно до стабилизации АД.

Левомицетина сукцинат (25 мг/кг) в/в при менингите и менингококковом сепсисе.

При отеке головного мозга:

- лазикс (1-2 мг/кг) в/в или в/м;

- дексаметазон (1 мг/кг) или преднизолон (2-5 мг/кг) в/м или в/в.

- реополиглюкин взрослым — 400 мл или полиглюкин — 500 мл в/в струйно, детям — 10-15 мл/кг;

- альбумин (5 % р-р) взрослым - 200 мл, детям — 10 мл/кг в/в струйно, затем капельно.

При отсутствии эффекта — допамин 5 мл (200 мг) на 200 мл 10 % р-ра глюкозы в/в капельно до стабилизации АД.

Левомицетина сукцинат (25 мг/кг) в/в при менингите и менингококковом сепсисе.

При отеке головного мозга:

- лазикс (1-2 мг/кг) в/в или в/м;

- дексаметазон (1 мг/кг) или преднизолон (2-5 мг/кг) в/м или в/в.

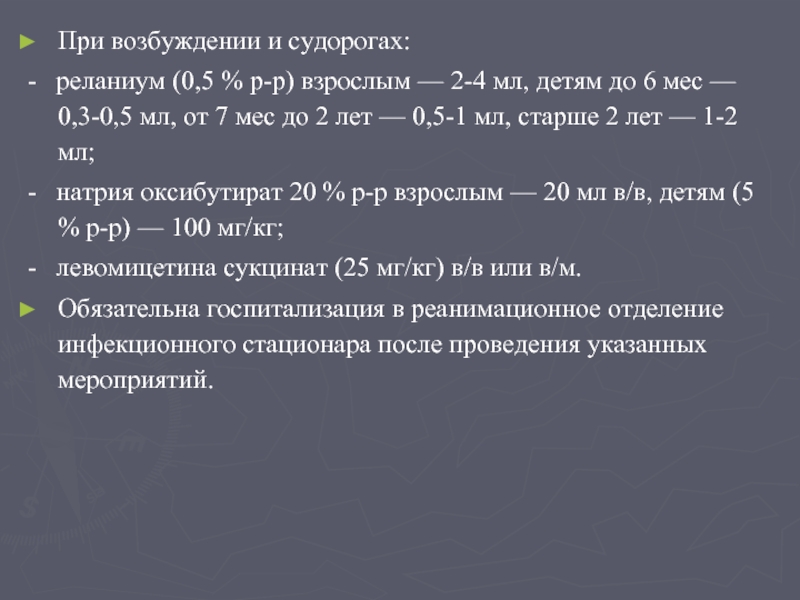

Слайд 14При возбуждении и судорогах:

- реланиум (0,5 % р-р) взрослым —

2-4 мл, детям до 6 мес — 0,3-0,5 мл, от 7 мес до 2 лет — 0,5-1 мл, старше 2 лет — 1-2 мл;

- натрия оксибутират 20 % р-р взрослым — 20 мл в/в, детям (5 % р-р) — 100 мг/кг;

- левомицетина сукцинат (25 мг/кг) в/в или в/м.

Обязательна госпитализация в реанимационное отделение инфекционного стационара после проведения указанных мероприятий.

- натрия оксибутират 20 % р-р взрослым — 20 мл в/в, детям (5 % р-р) — 100 мг/кг;

- левомицетина сукцинат (25 мг/кг) в/в или в/м.

Обязательна госпитализация в реанимационное отделение инфекционного стационара после проведения указанных мероприятий.

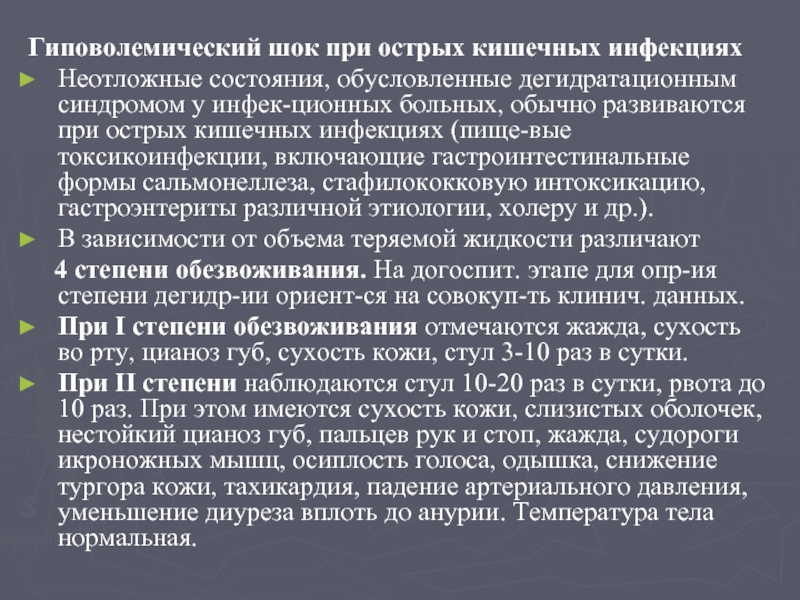

Слайд 15Гиповолемический шок при острых кишечных инфекциях

Неотложные состояния, обусловленные дегидратационным синдромом у

инфекционных больных, обычно развиваются при острых кишечных инфекциях (пищевые токсикоинфекции, включающие гастроинтестинальные формы сальмонеллеза, стафилококковую интоксикацию, гастроэнтериты различной этиологии, холеру и др.).

В зависимости от объема теряемой жидкости различают

4 степени обезвоживания. На догоспит. этапе для опр-ия степени дегидр-ии ориент-ся на совокуп-ть клинич. данных.

При I степени обезвоживания отмечаются жажда, сухость во рту, цианоз губ, сухость кожи, стул 3-10 раз в сутки.

При II степени наблюдаются стул 10-20 раз в сутки, рвота до 10 раз. При этом имеются сухость кожи, слизистых оболочек, нестойкий цианоз губ, пальцев рук и стоп, жажда, судороги икроножных мышц, осиплость голоса, одышка, снижение тургора кожи, тахикардия, падение артериального давления, уменьшение диуреза вплоть до анурии. Температура тела нормальная.

В зависимости от объема теряемой жидкости различают

4 степени обезвоживания. На догоспит. этапе для опр-ия степени дегидр-ии ориент-ся на совокуп-ть клинич. данных.

При I степени обезвоживания отмечаются жажда, сухость во рту, цианоз губ, сухость кожи, стул 3-10 раз в сутки.

При II степени наблюдаются стул 10-20 раз в сутки, рвота до 10 раз. При этом имеются сухость кожи, слизистых оболочек, нестойкий цианоз губ, пальцев рук и стоп, жажда, судороги икроножных мышц, осиплость голоса, одышка, снижение тургора кожи, тахикардия, падение артериального давления, уменьшение диуреза вплоть до анурии. Температура тела нормальная.

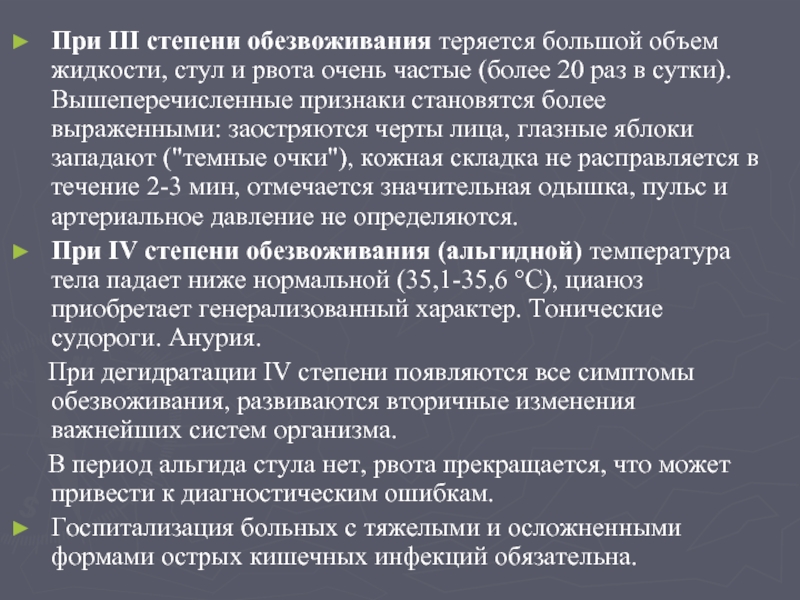

Слайд 16При III степени обезвоживания теряется большой объем жидкости, стул и рвота

очень частые (более 20 раз в сутки). Вышеперечисленные признаки становятся более выраженными: заостряются черты лица, глазные яблоки западают ("темные очки"), кожная складка не расправляется в течение 2-3 мин, отмечается значительная одышка, пульс и артериальное давление не определяются.

При IV степени обезвоживания (альгидной) температура тела падает ниже нормальной (35,1-35,6 °С), цианоз приобретает генерализованный характер. Тонические судороги. Анурия.

При дегидратации IV степени появляются все симптомы обезвоживания, развиваются вторичные изменения важнейших систем организма.

В период альгида стула нет, рвота прекращается, что может привести к диагностическим ошибкам.

Госпитализация больных с тяжелыми и осложненными формами острых кишечных инфекций обязательна.

При IV степени обезвоживания (альгидной) температура тела падает ниже нормальной (35,1-35,6 °С), цианоз приобретает генерализованный характер. Тонические судороги. Анурия.

При дегидратации IV степени появляются все симптомы обезвоживания, развиваются вторичные изменения важнейших систем организма.

В период альгида стула нет, рвота прекращается, что может привести к диагностическим ошибкам.

Госпитализация больных с тяжелыми и осложненными формами острых кишечных инфекций обязательна.

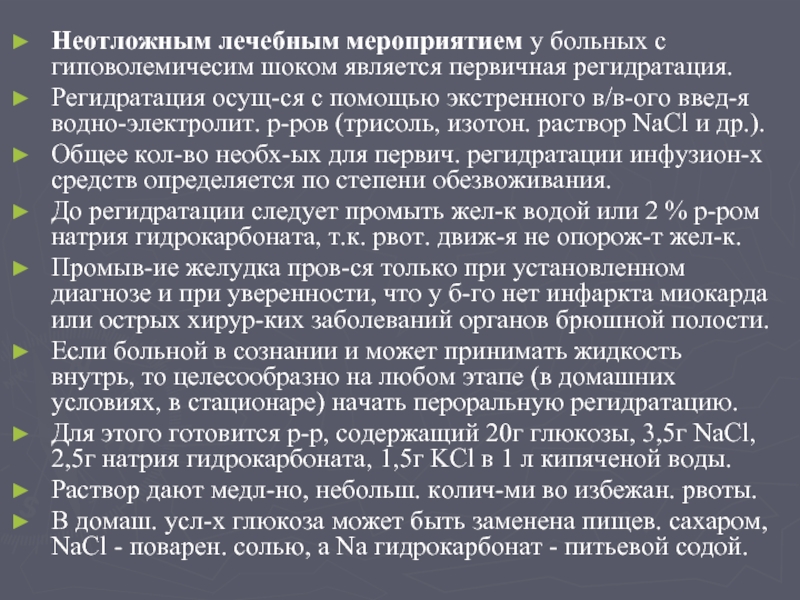

Слайд 17Неотложным лечебным мероприятием у больных с гиповолемичесим шоком является первичная регидратация.

Регидратация осущ-ся с помощью экстренного в/в-ого введ-я водно-электролит. р-ров (трисоль, изотон. раствор NaCl и др.).

Общее кол-во необх-ых для первич. регидратации инфузион-х средств определяется по степени обезвоживания.

До регидратации следует промыть жел-к водой или 2 % р-ром натрия гидрокарбоната, т.к. рвот. движ-я не опорож-т жел-к.

Промыв-ие желудка пров-ся только при установленном диагнозе и при уверенности, что у б-го нет инфаркта миокарда или острых хирур-ких заболеваний органов брюшной полости.

Если больной в сознании и может принимать жидкость внутрь, то целесообразно на любом этапе (в домашних условиях, в стационаре) начать пероральную регидратацию.

Для этого готовится р-р, содержащий 20г глюкозы, 3,5г NaCl, 2,5г натрия гидрокарбоната, 1,5г KCl в 1 л кипяченой воды.

Раствор дают медл-но, небольш. колич-ми во избежан. рвоты.

В домаш. усл-х глюкоза может быть заменена пищев. сахаром, NaCl - поварен. солью, а Na гидрокарбонат - питьевой содой.

Слайд 18Больным с I степенью обезвоживания можно ограничиться введением жидкости перорально.

При

II степени обезвоживания вводят в/в струйно со скоростью 100 мл/мин кристаллоидные р-ры в объеме 3-4 л.

Дальнейшая коррекция водно-солевых нарушений должна проводиться путем капельного внутривенного вливания инфузионных растворов в количестве, равном потерям.

У больных с III и IV степенью обезвоживания регидратация носит характер реанимационного пособия.

Инфузионные растворы (ацесоль, хлосоль, трисоль) на догоспитальном этапе вводят со скоростью до 120 мл/мин (до 5-7 л за 1-1,5 ч).

Общий объем вводимых инфузионных растворов за первые 3-5 дней лечения может составлять от 20 до 60 л.

Прессорные амины, сердечно-сосудистые средства больным с дегидратационным синдромом не показаны.

Антибиотики не играют решающей роли в борьбе с холерой, сальмонеллезом и пищевыми токсикоинфекциями и поэтому на догоспитальном этапе при условии срочной госпитализации не назначаются.

Дальнейшая коррекция водно-солевых нарушений должна проводиться путем капельного внутривенного вливания инфузионных растворов в количестве, равном потерям.

У больных с III и IV степенью обезвоживания регидратация носит характер реанимационного пособия.

Инфузионные растворы (ацесоль, хлосоль, трисоль) на догоспитальном этапе вводят со скоростью до 120 мл/мин (до 5-7 л за 1-1,5 ч).

Общий объем вводимых инфузионных растворов за первые 3-5 дней лечения может составлять от 20 до 60 л.

Прессорные амины, сердечно-сосудистые средства больным с дегидратационным синдромом не показаны.

Антибиотики не играют решающей роли в борьбе с холерой, сальмонеллезом и пищевыми токсикоинфекциями и поэтому на догоспитальном этапе при условии срочной госпитализации не назначаются.

Слайд 19Исключительно важное противоэпидемическое и клиническое значение имеет забор патологического материала (испражнений,

рвотных масс, загрязненного ими белья), а также предполагаемых предметов передачи инфекции (вода, пищевые продукты и другие объекты внешней среды) сразу же при выявлении больного.

Для забора проб используют стерильную или обмытую кипятком посуду.

Материал берут стеклянными или деревянными стерильными палочками или прокипяченными ложками, помещают в стеклянную баночку или в стерильную пробирку, закрывают их непромокаемыми пробками.

Для взятия материала у больных с выраженным гастроэнтеритом можно использовать резиновый катетер, один конец которого вводят в прямую кишку, а другой опускают в пробирку.

Взятый материал трансп-ся в лабораторию стационара.

В направлении на бактериологическое исследование указывают фамилию, имя, отчество больного, наименование материала, диагноз, дату и время взятия пробы.

Для забора проб используют стерильную или обмытую кипятком посуду.

Материал берут стеклянными или деревянными стерильными палочками или прокипяченными ложками, помещают в стеклянную баночку или в стерильную пробирку, закрывают их непромокаемыми пробками.

Для взятия материала у больных с выраженным гастроэнтеритом можно использовать резиновый катетер, один конец которого вводят в прямую кишку, а другой опускают в пробирку.

Взятый материал трансп-ся в лабораторию стационара.

В направлении на бактериологическое исследование указывают фамилию, имя, отчество больного, наименование материала, диагноз, дату и время взятия пробы.

Слайд 20Лечение детей первых двух лет жизни с ОКИ с эксикозом (гиповолемическим

шоком) имеет особенности, учет которых необходим для благоприятного исхода заболевания.

Эксикоз при этом — соледефицитный или изотонический.

Клиническая картина гиповолемического шока I степени (потеря 5 % исходной массы тела) характеризуется жаждой, нечастой диареей и рвотой, беспокойством.

При II степени (потеря от 5 до 10 % массы тела) появляются расстройства гемодинамики, отмечаются сухость кожи и слизистых оболочек, запавший большой родничок, сниженный тургор тканей, тахикардия, падение АД.

При III степени обезвоживания (потеря свыше 10 % массы тела) ребенок находится в сопорозном состоянии, наблюдаются одышка, акроцианоз, анурия.

Следует отметить, что у детей быстрее наступает декомпенсация, нередко присоединяется лихорадка с общетоксическими явлениями, всегда наблюдаются неврологические расстройства вследствие отека головного мозга на фоне обезвоживания и шока со свойственными ему гемодинамическими нарушениями.

Эксикоз при этом — соледефицитный или изотонический.

Клиническая картина гиповолемического шока I степени (потеря 5 % исходной массы тела) характеризуется жаждой, нечастой диареей и рвотой, беспокойством.

При II степени (потеря от 5 до 10 % массы тела) появляются расстройства гемодинамики, отмечаются сухость кожи и слизистых оболочек, запавший большой родничок, сниженный тургор тканей, тахикардия, падение АД.

При III степени обезвоживания (потеря свыше 10 % массы тела) ребенок находится в сопорозном состоянии, наблюдаются одышка, акроцианоз, анурия.

Следует отметить, что у детей быстрее наступает декомпенсация, нередко присоединяется лихорадка с общетоксическими явлениями, всегда наблюдаются неврологические расстройства вследствие отека головного мозга на фоне обезвоживания и шока со свойственными ему гемодинамическими нарушениями.

Слайд 21На догоспитальном этапе при II и III степени обезвоживания необходимо проведение

экстренных лечебных мероприятий.

При I степени обезвоживания детям в возрасте от 1 года до 5 лет вводят 75-140 мл/кг, 6-10 лет — 75-125 мл/кг жидкости в сутки; соответственно, при II степени - 160-180 мл/кг и 120 мл/кг, при III степени - 220-175 мл/кг и 130 мл/кг инфузионного кристаллоидного раствора.

Если масса тела пациента точно неизвестна, то ориентировочно расчет ведется по II степени шока.

Важно также учитывать, что при диарее, и в частности при холере, дети, в отличие от взрослых, больше теряют ионов калия и меньше - натрия; у детей наряду с этим быстро развивается гипогликемия.

Скорость инфузии у детей должна быть значительно меньше, чем у взрослых: 30 мл/кг массы тела в первый час введения, в последующий — 10-20 мл/кг.

При I степени обезвоживания детям в возрасте от 1 года до 5 лет вводят 75-140 мл/кг, 6-10 лет — 75-125 мл/кг жидкости в сутки; соответственно, при II степени - 160-180 мл/кг и 120 мл/кг, при III степени - 220-175 мл/кг и 130 мл/кг инфузионного кристаллоидного раствора.

Если масса тела пациента точно неизвестна, то ориентировочно расчет ведется по II степени шока.

Важно также учитывать, что при диарее, и в частности при холере, дети, в отличие от взрослых, больше теряют ионов калия и меньше - натрия; у детей наряду с этим быстро развивается гипогликемия.

Скорость инфузии у детей должна быть значительно меньше, чем у взрослых: 30 мл/кг массы тела в первый час введения, в последующий — 10-20 мл/кг.

Слайд 22Э. К. Цыбулькин (1987) рекомендует детям со II-III стадией "ангидремического" шока

проводить неотложные мероприятия в следующей последовательности:

1) обеспечение надежного доступа к венозному руслу, у детей младшего возраста — венесекция;

2) коррекция метаболического ацидоза и осмолярности плазмы струйным введением натрия гидрокарбоната;

3) переливание реополиглюкина или желатиноля в дозе 10 мл/кг со скоростью 10 мл/мин до повышения АД.

При наличии судорог перед транспортировкой следует ввести реланиум или натрия оксибутират.

Эти рекомендации важно выполнять при преобладании у детей токсикоза.

В случаях выраженного эксикоза предпочтение следует отдать глюкозосолевым растворам.

К числу неотложных мероприятий у детей, в отличие от взрослых, относят антибиотикотерапию — рекомендуется парентерально на догоспитальном этапе вводить левомицетина сукцинат в дозе 20 мг/кг.

1) обеспечение надежного доступа к венозному руслу, у детей младшего возраста — венесекция;

2) коррекция метаболического ацидоза и осмолярности плазмы струйным введением натрия гидрокарбоната;

3) переливание реополиглюкина или желатиноля в дозе 10 мл/кг со скоростью 10 мл/мин до повышения АД.

При наличии судорог перед транспортировкой следует ввести реланиум или натрия оксибутират.

Эти рекомендации важно выполнять при преобладании у детей токсикоза.

В случаях выраженного эксикоза предпочтение следует отдать глюкозосолевым растворам.

К числу неотложных мероприятий у детей, в отличие от взрослых, относят антибиотикотерапию — рекомендуется парентерально на догоспитальном этапе вводить левомицетина сукцинат в дозе 20 мг/кг.

Слайд 23Острая дыхательная недостаточность

ОДН может сопровождать многие инфекционные заболевания и носить как

вентиляционный, так и паренхиматозный характер.

ОДН возникает при нарушении проходимости дыхательных путей в результате развития острого процесса в гортани (дифтерия, вирусный круп) или ларингоспазма (бешенство, столбняк).

ОДН вентиляционного характера с параличом дыхательных мышц наблюдается у больных ботулизмом, полиомиелитом.

ОДН возникает при нарушении проходимости дыхательных путей в результате развития острого процесса в гортани (дифтерия, вирусный круп) или ларингоспазма (бешенство, столбняк).

ОДН вентиляционного характера с параличом дыхательных мышц наблюдается у больных ботулизмом, полиомиелитом.

Слайд 24Столбняк

Развитие ведущих симптомов забол-я обусловлено действием тетаноспазмина, который вместе с кровью

и, возможно, по периферическим нервам достигает спинного и продолгов-го мозга и ретикулярной формации и поражает двигат-е центры.

Токсин снимает тормозное влияние вставочных нейронов полисинаптич-х рефлекторных дуг на мотонейроны; из-за отсут-я торможения возникающие в мотонейронах постоян. токи д-вия не коорд-ся и беспрерывно поступают к мышцам.

Возникают тоническое напряжение мышц и частые клонические судороги в ответ на любые раздражения.

Не исключается возможность непосредственного воздействия тетаноспазмина на нервно-мышечные синапсы.

Поражая продолговатый мозг, тетаноспазмин изменяет деятельность дыхательного центра, может действовать на проводящую систему сердца.

Нарушаются терморегуляция, обменные процессы, развиваются ацидоз гипоксические изменения тканей.

Смерть, как правило, наступает вследствие паралича дыхания или от асфиксии, возникающей во время тонич-х судорог.

Токсин снимает тормозное влияние вставочных нейронов полисинаптич-х рефлекторных дуг на мотонейроны; из-за отсут-я торможения возникающие в мотонейронах постоян. токи д-вия не коорд-ся и беспрерывно поступают к мышцам.

Возникают тоническое напряжение мышц и частые клонические судороги в ответ на любые раздражения.

Не исключается возможность непосредственного воздействия тетаноспазмина на нервно-мышечные синапсы.

Поражая продолговатый мозг, тетаноспазмин изменяет деятельность дыхательного центра, может действовать на проводящую систему сердца.

Нарушаются терморегуляция, обменные процессы, развиваются ацидоз гипоксические изменения тканей.

Смерть, как правило, наступает вследствие паралича дыхания или от асфиксии, возникающей во время тонич-х судорог.

Слайд 25Инкубацион. п-д при столбняке длится от 1 дня до 1 месяца

и очень редко — более этого срока (чаще 7-10 дней).

Как правило, тяж-ть болезни коррел-ет со сроками инкубац. п-да - чем короче инкубация, тем тяжелее теч-е забол-я.

В нач. болезни могут набл-ться продром. явл-ия в виде общ. слаб-и, потл-сти, парестезии в ране,напряж-ия м-ц вокруг нее.

Первым характерным симптомом болезни является тризм — судорожное напряжение жевательных мышц, позже появляется напряжение мышц лица с изменением его выражения (сардоническая улыбка).

В дальнейшем тоническое напряжение захватывает мышцы спины, груди, живота, конечностей.

Появляются сильные мышечные боли.

Тело больного может занимать разнообразное положение: наиболее часто происходит запрокидывание головы с дугообразным выгибанием позвоночника (опистотонус).

На фоне тонич-го напряж-я мышц от незначит. внешних раздражений (свет, дуновение воздуха, стук, шорох и т. п.) возн-ют приступы клонич. суд-г, к-рые следуют один за др-м.

Длит-сть судор-х прист-в,их час-та опред-т тяж-ть теч.бол-ни.

Как правило, тяж-ть болезни коррел-ет со сроками инкубац. п-да - чем короче инкубация, тем тяжелее теч-е забол-я.

В нач. болезни могут набл-ться продром. явл-ия в виде общ. слаб-и, потл-сти, парестезии в ране,напряж-ия м-ц вокруг нее.

Первым характерным симптомом болезни является тризм — судорожное напряжение жевательных мышц, позже появляется напряжение мышц лица с изменением его выражения (сардоническая улыбка).

В дальнейшем тоническое напряжение захватывает мышцы спины, груди, живота, конечностей.

Появляются сильные мышечные боли.

Тело больного может занимать разнообразное положение: наиболее часто происходит запрокидывание головы с дугообразным выгибанием позвоночника (опистотонус).

На фоне тонич-го напряж-я мышц от незначит. внешних раздражений (свет, дуновение воздуха, стук, шорох и т. п.) возн-ют приступы клонич. суд-г, к-рые следуют один за др-м.

Длит-сть судор-х прист-в,их час-та опред-т тяж-ть теч.бол-ни.

Слайд 26Сознание больного сохранено.

Температура тела, как правило, повышена.

Характерны сильная потливость,

резкая тахикардия, особенно во время приступа судорог.

Выделение мочи и кала затруднено.

При возникновении судорог дыхательных мышц и диафрагмы появляются признаки удушья, спазм гортани, во время которого больной может умереть от асфиксии.

Очень тяжело протекает столбняк у новорожденных — летальность составляет 80-100%.

Входными воротами для столбняка новорожденных обычно является пупочная ранка при ее нестерильной обработке или загрязнении землей.

Развитие столбняка у новорожденных отмечается в первые дни после рождения.

Смертельный исход наступает на 3-4-й день после заражения и чаще всего на 7-8-й день после рождения.

Между днем начала заболевания и днем наступления смерти проходит от 1 до 14 дней, но чаще — 2-3 дня.

Выделение мочи и кала затруднено.

При возникновении судорог дыхательных мышц и диафрагмы появляются признаки удушья, спазм гортани, во время которого больной может умереть от асфиксии.

Очень тяжело протекает столбняк у новорожденных — летальность составляет 80-100%.

Входными воротами для столбняка новорожденных обычно является пупочная ранка при ее нестерильной обработке или загрязнении землей.

Развитие столбняка у новорожденных отмечается в первые дни после рождения.

Смертельный исход наступает на 3-4-й день после заражения и чаще всего на 7-8-й день после рождения.

Между днем начала заболевания и днем наступления смерти проходит от 1 до 14 дней, но чаще — 2-3 дня.

Слайд 27Первые признаки болезни: ребенок становится беспокойным, не открывает рта, не может

сосать вследствие судорог жевательных мышц.

Кожа на лбу сморщивается, веки сомкнуты, губы сжаты, уголки рта опущены вниз — эквивалент сардонической улыбки.

Вслед за этим появляются приступы судорог, наступает общая ригидность мускулатуры с опистотонусом; тонические судороги сопровождаются повышением температуры тела.

Прикосновение к ребенку, шум способствуют частым приступам тонических судорог.

Сухожильные рефлексы повышены.

Во время судорог дыхательной мускулатуры и диафрагмы ребенок может умереть от асфиксии.

Кожа на лбу сморщивается, веки сомкнуты, губы сжаты, уголки рта опущены вниз — эквивалент сардонической улыбки.

Вслед за этим появляются приступы судорог, наступает общая ригидность мускулатуры с опистотонусом; тонические судороги сопровождаются повышением температуры тела.

Прикосновение к ребенку, шум способствуют частым приступам тонических судорог.

Сухожильные рефлексы повышены.

Во время судорог дыхательной мускулатуры и диафрагмы ребенок может умереть от асфиксии.

Слайд 28Тактика врача скорой помощи заключается прежде всего в организации безопасной госпитализации.

Необходимо вызвать для госпитализации больного реанимационный транспорт (реанимобиль) с дыхательной аппаратурой и средствами, необходимыми для лечения столбняка.

Эвакуация больного в специализированный стационар должна идти с участием реаниматолога.

Лечение следует начинать немедленно, еще на догоспитальном этапе.

Используется п/столбнячная сыворотка в дозе 100 000 МЕ в/м с предварительной десенсибилизацией.

Параллельно вводят п/столбнячный анатоксин по 0,5-1мл.

Этих препаратов нет в сумке врача скорой помощи, но они должны вводиться в травматологическом пункте либо в приемном отделении стационара.

Каждый из препаратов вводят разными шприцами в разные участки тела.

Слайд 29При частых и сильных судорогах с расстройствами дыхания вводят большие дозы

нейроплегических препаратов в сочетании с внутримышечной инъекцией барбитуратов.

Реком-емая нейроплегич. смесь для взр-х содержит 2,5 % р-р аминазина — 2 мл, 2 % р-р омнопона (или промедола) - 1 мл, 2 % р-р димедрола -1 мл, 0,05 % р-р скополамина — 0,5 мл.

Целесообразно в последующем в стационаре эту смесь вводить 4-5 р. в сутки в сочет. с барбитуратами (до 2 г/сут).

Детям в возрасте до 1 года вводят 0,5 % р-р реланиума - 0,5 мл, старше - от 1 до 2 мл, Na оксибутират (0,5 мл/кг), барбитураты короткого действия (гексенал 1 % р-р - 15 мг/кг, аминазин 2,5 % р-р-0,02 мл/кг).

Можно исп-ть пенициллин в разовой дозе 30 000 ЕД/кг, тетрациклин 5 мг/кг или левомицетина сукцинат 20 мг/кг

При лечении очень тяжелых форм столбняка необходима миорелаксация с переводом больного на длительную ИВЛ.

Для этого проводят трахеотомию, причем как можно раньше, т.к. нараст-е частоты и длит-ти прист-в создает больш.труд-ти для интубац. и трахеотомии и нередко дел-т ее невозможной.

Введ-е миорел-сантов сним-т необх-ть назн-я др. п/судор.ср-в.

Реком-емая нейроплегич. смесь для взр-х содержит 2,5 % р-р аминазина — 2 мл, 2 % р-р омнопона (или промедола) - 1 мл, 2 % р-р димедрола -1 мл, 0,05 % р-р скополамина — 0,5 мл.

Целесообразно в последующем в стационаре эту смесь вводить 4-5 р. в сутки в сочет. с барбитуратами (до 2 г/сут).

Детям в возрасте до 1 года вводят 0,5 % р-р реланиума - 0,5 мл, старше - от 1 до 2 мл, Na оксибутират (0,5 мл/кг), барбитураты короткого действия (гексенал 1 % р-р - 15 мг/кг, аминазин 2,5 % р-р-0,02 мл/кг).

Можно исп-ть пенициллин в разовой дозе 30 000 ЕД/кг, тетрациклин 5 мг/кг или левомицетина сукцинат 20 мг/кг

При лечении очень тяжелых форм столбняка необходима миорелаксация с переводом больного на длительную ИВЛ.

Для этого проводят трахеотомию, причем как можно раньше, т.к. нараст-е частоты и длит-ти прист-в создает больш.труд-ти для интубац. и трахеотомии и нередко дел-т ее невозможной.

Введ-е миорел-сантов сним-т необх-ть назн-я др. п/судор.ср-в.

Слайд 30Ботулизм

Ботулизм по механизму передачи относится к группе кишечных инфекций.

Заболевание нередко

характеризуется тяжелым течением, что обусловлено поражением нервной системы и развитием ОДН.

Возбудитель ботулизма — С1.botulinum — продуцирует мощный экзотоксин, в зависимости от антигенной структуры которого различают 6 типов клостридий: А, В, С, D, Е, F.

Токсин каждого типа может быть нейтрализован только гомологичной антисывороткой.

Попадая в организм с инфицированной пищей, он обладает особой тропностью к нервной системе.

Токсин действует на двигательные клетки спинного и продолговатого мозга, угнетает передачу нервно-мышечных импульсов, что клинически проявляется нарушениями зрения, речи и глотания, а также дыхания вследствие центрального и периферического поражения межреберных и диафрагмальных мышц.

Возбудитель ботулизма — С1.botulinum — продуцирует мощный экзотоксин, в зависимости от антигенной структуры которого различают 6 типов клостридий: А, В, С, D, Е, F.

Токсин каждого типа может быть нейтрализован только гомологичной антисывороткой.

Попадая в организм с инфицированной пищей, он обладает особой тропностью к нервной системе.

Токсин действует на двигательные клетки спинного и продолговатого мозга, угнетает передачу нервно-мышечных импульсов, что клинически проявляется нарушениями зрения, речи и глотания, а также дыхания вследствие центрального и периферического поражения межреберных и диафрагмальных мышц.

Слайд 31Инкубационный период при ботулизме длится от нескольких часов до 15 суток.

Короткий инкубационный период, как правило, предвещает тяжелое течение болезни из-за массивного поступления токсина в организм.

Заболевание начинается постепенно: появляются тошнота, рвота, иногда диарея, которая из-за пареза кишечника быстро сменяется запором.

Температура тела при этом обычно нормальная.

Спустя 12-24 ч от начала болезни появляются неврологические симптомы: нарушения зрения, диплопия, птоз.

Глазные симптомы — ранний и характерный признак ботулизма.

При осмотре выявляются расширение зрачков, вялая их реакция на свет горизонтальный и вертикальный нистагм (офтальмоплегический синдром).

Слайд 32Из-за пареза и параличей мышц гортани, глотки, мягкого нёба наблюдаются дисфагия,

дисфония, дизартрия (дисфагический синдром), возможны парезы мышц шеи, верхних конечностей.

В тяжелых случаях развиваются парезы и параличи дыхательных мышц.

У детей наблюдается аналогичная клиническая картина.

Отмечаются запоры и задержка мочи.

Симптоматика ботулизма у новорожденных имеет особенности: слабость мышц, нарушение сосания, глотания, птоз, мидриаз и офтальмоплегия на фоне нормальной температуры тела и неизмененной спинномозговой жидкости

В связи с тем, что эффективность лечебных мероприятий в значительной степени зависит от сроков их проведения, ранняя диагностика приобретает особую важность.

Наибольшее значение имеют выявление офтальмоплегического и дисфагического синдромов, слабость скелетных мышц при нормальной температуре тела и отсутствие диареи.

В тяжелых случаях развиваются парезы и параличи дыхательных мышц.

У детей наблюдается аналогичная клиническая картина.

Отмечаются запоры и задержка мочи.

Симптоматика ботулизма у новорожденных имеет особенности: слабость мышц, нарушение сосания, глотания, птоз, мидриаз и офтальмоплегия на фоне нормальной температуры тела и неизмененной спинномозговой жидкости

В связи с тем, что эффективность лечебных мероприятий в значительной степени зависит от сроков их проведения, ранняя диагностика приобретает особую важность.

Наибольшее значение имеют выявление офтальмоплегического и дисфагического синдромов, слабость скелетных мышц при нормальной температуре тела и отсутствие диареи.

Слайд 33Важен эпидемиологический анамнез: групповые заболевания у людей, употреблявших в пищу один

и тот же продукт (чаще консервы, вяленую рыбу, копчености, соки домашнего приготовления).

При установлении диагноза врачу необходимо взять рвотные массы и пищевые продукты в стерильные банки и пробирки.

Материал должен быть немедленно доставлен в лабораторию, так как ботулинический токсин быстро разрушается.

Необходимость оказания неотложной помощи при ботулизме обусловлена не только тяжестью состояния больного, но и неопределенностью прогноза.

Известны случаи внезапных летальных исходов от усилившегося паралитического синдрома с исходом в асфиксию даже при нетяжелом течении болезни.

Все больные ботулизмом подлежат госпитализации в инфекционный стационар.

При установлении диагноза врачу необходимо взять рвотные массы и пищевые продукты в стерильные банки и пробирки.

Материал должен быть немедленно доставлен в лабораторию, так как ботулинический токсин быстро разрушается.

Необходимость оказания неотложной помощи при ботулизме обусловлена не только тяжестью состояния больного, но и неопределенностью прогноза.

Известны случаи внезапных летальных исходов от усилившегося паралитического синдрома с исходом в асфиксию даже при нетяжелом течении болезни.

Все больные ботулизмом подлежат госпитализации в инфекционный стационар.

Слайд 34Основными задачами неотложной помощи при ботулизме являются нейтрализация, связывание и выведение

токсинов из организма, а также обеспечение функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Дыхательная недостаточность при ботулизме усиливается в случаях присоединения парезов или параличей мышц глотки и гортани, что способствует ухудшению проходимости дыхательных путей, развитию аспирационных пневмоний и ателектазов.

Иногда непосредственной причиной смерти может быть внезапная остановка сердца.

Неотложные мероприятия:

- немедленное промывание желудка через толстый зонд, вначале кипяченой водой (для отбора проб с целью определения токсина), а затем 2 % раствором натрия гидрокарбоната (для нейтрализации находящегося в желудочно-кишечном тракте ботулотоксина);

- солевое слабительное (30 г MgSO4 в двух стаканах воды);

- обильное и частое питье со стимуляцией диуреза (гипотиазид, лазикс или другие мочегонные средства).

Дыхательная недостаточность при ботулизме усиливается в случаях присоединения парезов или параличей мышц глотки и гортани, что способствует ухудшению проходимости дыхательных путей, развитию аспирационных пневмоний и ателектазов.

Иногда непосредственной причиной смерти может быть внезапная остановка сердца.

Неотложные мероприятия:

- немедленное промывание желудка через толстый зонд, вначале кипяченой водой (для отбора проб с целью определения токсина), а затем 2 % раствором натрия гидрокарбоната (для нейтрализации находящегося в желудочно-кишечном тракте ботулотоксина);

- солевое слабительное (30 г MgSO4 в двух стаканах воды);

- обильное и частое питье со стимуляцией диуреза (гипотиазид, лазикс или другие мочегонные средства).

Слайд 35При задержках в госпитализации наряду с указанными мероприятиями, начиная с приемного

отделения стационара следует вводить противоботулинические антитоксические сыворотки в качестве наиболее быстрого эффективного метода нейтрализации циркулирующего в организме токсина.

До установления типа ботулотоксина вводят в/м, а лучше в/в (при тяжелом течении болезни с афагией, афонией, расстройствами внешнего дыхания) поливалентную сыв-ку типов А, С, Е в дозах до 15 000 МЕ, типа В — 5000 МЕ.

Наилучший терап-ий эф-т при особо тяж. течении ботулизма достигается при в/венном введении п/ботулинической сыв-ки.

Тяжелобольным на догосп-м этапе проводится неспециф-ая инфузионно-дезинтоксикац. терапия с форсир-м диурезом.

Вводят также прозерин (0,05 % раствор) взрослым 2 мл в/м или подкожно, детям в возрасте до 10 лет - 0,02 мл/кг.

Если ОДН обусловлена преимущественно бульбарными параличами, то в качестве неотложных мер на любом этапе ведения больного могут потребоваться трахеотомия или интубация, а также ИВЛ.

До установления типа ботулотоксина вводят в/м, а лучше в/в (при тяжелом течении болезни с афагией, афонией, расстройствами внешнего дыхания) поливалентную сыв-ку типов А, С, Е в дозах до 15 000 МЕ, типа В — 5000 МЕ.

Наилучший терап-ий эф-т при особо тяж. течении ботулизма достигается при в/венном введении п/ботулинической сыв-ки.

Тяжелобольным на догосп-м этапе проводится неспециф-ая инфузионно-дезинтоксикац. терапия с форсир-м диурезом.

Вводят также прозерин (0,05 % раствор) взрослым 2 мл в/м или подкожно, детям в возрасте до 10 лет - 0,02 мл/кг.

Если ОДН обусловлена преимущественно бульбарными параличами, то в качестве неотложных мер на любом этапе ведения больного могут потребоваться трахеотомия или интубация, а также ИВЛ.

Слайд 36Тяжелый осложненный грипп

В п-д эпидемий гриппа регистр-ся значит-ое число больных тяжелыми

и осложненными формами этого заболевания.

Тяжесть клинического течения болезни при этом обусловливается специфическим гриппозным токсикозом, присоединением бактериальных осложнений (главным образом пневмонии), обострением сопутст-х хронических болезней, а также наруш-ми ф-ций жизненно важных органов.

Среди синдромов, требующих неотложной терапии при гриппе, основными являются инфекционно-токсический шок, ОДН, отек головного мозга, отек легких.

Признаками тяжелых форм гриппа являются гипертермия, сильная головная боль, многократная рвота, обмороки, носовые кровотеч-я, кровянистая мокрота, судорож. синдром.

Все больные с тяжелыми и осложненными формами гриппа подлежат обязательной госпитализации. Грипп у больных с тяжелой сопутствующей патологией, обострением хронических заболеваний, особенно в пожилом возрасте, также является основанием для госпитализации.

Тяжесть клинического течения болезни при этом обусловливается специфическим гриппозным токсикозом, присоединением бактериальных осложнений (главным образом пневмонии), обострением сопутст-х хронических болезней, а также наруш-ми ф-ций жизненно важных органов.

Среди синдромов, требующих неотложной терапии при гриппе, основными являются инфекционно-токсический шок, ОДН, отек головного мозга, отек легких.

Признаками тяжелых форм гриппа являются гипертермия, сильная головная боль, многократная рвота, обмороки, носовые кровотеч-я, кровянистая мокрота, судорож. синдром.

Все больные с тяжелыми и осложненными формами гриппа подлежат обязательной госпитализации. Грипп у больных с тяжелой сопутствующей патологией, обострением хронических заболеваний, особенно в пожилом возрасте, также является основанием для госпитализации.

Слайд 37Неотложная терапия на догоспитальном этапе проводится с учетом преобладания того или

иного синдрома.

При этом независимо от срока забол-я вводят п/гриппозный иммуноглобулин (5 мл в/м ) и преднизолон (2 мг/кг в/м).

При отсутствии противогриппозного иммуноглобулина можно использовать противокоревой или донорский иммуноглобулин.

Обычно после введения иммуноглобулина через 4-6 ч снижается температура тела, уменьшаются симптомы интоксикации, улучшается состояние больного.

Если этого не происходит, то рекомендуется повторное введение препарата в той же дозе. Детям иммуноглобулин вводят в дозе 1-3 мл, в зависимости от возраста.

Наличие гипертермии — основание для внутримышечного введения анальгина с димедролом.

Противовирусный препарат ремантадин наиболее эффективен при лечении гриппа, вызванного вирусом типа А, и лишь в первые трое суток от начала болезни.

Его назначают взрослым по 0,05 г 3 раза в день в теч. 3 дней

При этом независимо от срока забол-я вводят п/гриппозный иммуноглобулин (5 мл в/м ) и преднизолон (2 мг/кг в/м).

При отсутствии противогриппозного иммуноглобулина можно использовать противокоревой или донорский иммуноглобулин.

Обычно после введения иммуноглобулина через 4-6 ч снижается температура тела, уменьшаются симптомы интоксикации, улучшается состояние больного.

Если этого не происходит, то рекомендуется повторное введение препарата в той же дозе. Детям иммуноглобулин вводят в дозе 1-3 мл, в зависимости от возраста.

Наличие гипертермии — основание для внутримышечного введения анальгина с димедролом.

Противовирусный препарат ремантадин наиболее эффективен при лечении гриппа, вызванного вирусом типа А, и лишь в первые трое суток от начала болезни.

Его назначают взрослым по 0,05 г 3 раза в день в теч. 3 дней

Слайд 38Наличие у больных с тяжелой формой гриппа ОДН с одышкой, акроцианозом,

нарушением ритма дыхания, болями в грудной клетке, афонией может быть обусловлено как геморрагическим отеком легкого, так и ранним развитием вирусно-бактериальных очаговых или долевых пневмоний с геморрагическим компонентом, диффузного бронхиолита.

К числу наиболее грозных возбудителей бактериальных осложнений следует отнести золотистый стафилококк, вызывающий в ассоциации с респираторными вирусами массивные воспалительные очаги с ранней деструкцией легких.

Кроме того, тяжелая патология легких может быть вызвана Е.coli, синегнойной палочкой, а также неклостридиальными анаэробами.

Крайне тяжелое состояние больных вследствие развития ОДН и инфекционно- токсического шока требует неотложной терапии, которая должна проводиться начиная с догоспитального этапа.

К числу наиболее грозных возбудителей бактериальных осложнений следует отнести золотистый стафилококк, вызывающий в ассоциации с респираторными вирусами массивные воспалительные очаги с ранней деструкцией легких.

Кроме того, тяжелая патология легких может быть вызвана Е.coli, синегнойной палочкой, а также неклостридиальными анаэробами.

Крайне тяжелое состояние больных вследствие развития ОДН и инфекционно- токсического шока требует неотложной терапии, которая должна проводиться начиная с догоспитального этапа.

Слайд 39Отсутствие возможностей экстренной верификации этиологии бронхиолита и пневмонии и большая вероятность

стафилококковой инфекции обязывают включать в комплекс лечебных средств полусинтетические пенициллины (оксациллин или метициллин в разовой дозе 25-30 мг/кг) в сочетании с гентамицином (1-2мг/кг) или цефалоспорины (30 мг/кг) в сочетании с гентамицином (1-2 мг/кг).

Можно использовать карбенициллин, тетраолеан, эритромицин, доксициклин (вибрамицин) и другие антибиотики.

Дезинтоксикацию осуществляют с помощью гемодеза, реополиглюкина.

При отеке головного мозга или легких внутривенно вводят лазикс (40-80 мг; детям — 1 мг/кг).

При тяжелом гриппе возможно развитие геморрагического синдрома в виде носового кровотечения, кровохарканья, рвоты с примесью крови.

Таким больным на догоспитальном этапе показано введение кальция глюконата, аскорбиновой кислоты, викасола.

Можно использовать карбенициллин, тетраолеан, эритромицин, доксициклин (вибрамицин) и другие антибиотики.

Дезинтоксикацию осуществляют с помощью гемодеза, реополиглюкина.

При отеке головного мозга или легких внутривенно вводят лазикс (40-80 мг; детям — 1 мг/кг).

При тяжелом гриппе возможно развитие геморрагического синдрома в виде носового кровотечения, кровохарканья, рвоты с примесью крови.

Таким больным на догоспитальном этапе показано введение кальция глюконата, аскорбиновой кислоты, викасола.

Слайд 40Особого внимания заслуживают больные, и прежде всего дети, с явлениями нейротоксикоза,

с патологией легких, геморрагическим синдромом и др. органными наруш-ми.

Таким больным одновременно со средствами специфической терапии показана неотложная патогенетическая терапия, направленная на устранение возбуждения, повышенной судорожной готовности или судорог.

Для снятия возбуждения используется литическая смесь: 2,5 % р-р аминазина, 1 % р-р димедрола, 0,5 % р-р реланиума в возрастных дозах, указанных выше.

Используется дроперидол в виде 0,25 % раствора по 0,25-0,3 мл/кг в/м или в/в.

Целесообразно введение эуфиллина (2,4 % раствор) по 0,1 мл/кг детям в возрасте до 1 года, по 0,05-0,1 мл/кг — детям старше 1 г., по 5-10 мл — взр-м в 5-10 мл 10 % р-ра глюкозы.

Полисиндромная патология, возникающая при тяжелом гриппе, требует большой индивидуализации неотложной терапии на догоспитальном этапе, комплексного подхода, ибо это может служить залогом благоприятного исхода забол-я.

Таким больным одновременно со средствами специфической терапии показана неотложная патогенетическая терапия, направленная на устранение возбуждения, повышенной судорожной готовности или судорог.

Для снятия возбуждения используется литическая смесь: 2,5 % р-р аминазина, 1 % р-р димедрола, 0,5 % р-р реланиума в возрастных дозах, указанных выше.

Используется дроперидол в виде 0,25 % раствора по 0,25-0,3 мл/кг в/м или в/в.

Целесообразно введение эуфиллина (2,4 % раствор) по 0,1 мл/кг детям в возрасте до 1 года, по 0,05-0,1 мл/кг — детям старше 1 г., по 5-10 мл — взр-м в 5-10 мл 10 % р-ра глюкозы.

Полисиндромная патология, возникающая при тяжелом гриппе, требует большой индивидуализации неотложной терапии на догоспитальном этапе, комплексного подхода, ибо это может служить залогом благоприятного исхода забол-я.

Слайд 41Дифтерия

Повышение заболеваемости дифтерией, возникновение в 1992-1996 гг. эпидемии, причем преимущественно среди

взрослых, поставило перед врачами новые задачи по лечению неотложных состояний, развивающихся у больных с тяжелыми токсическими формами дифтерии, характеризующимися тотальным поражением трахеобронхиального дерева.

Наиболее частыми формами дифтерии являются дифтерия зева, глотки, носа, гортани.

На участках, покрытых многослойным эпителием (зев), экзотоксин дифтерийной палочки приводит к образованию плотной, трудно снимаемой пленки (дифтеритическое воспаление).

На слизистых оболочках, покрытых однослойным эпителием (гортань, трахея), пленки легко снимаются (крупозное воспаление).

Характерным признаком токсической дифтерии зева и глотки является отек шейной клетчатки либо подчелюстных лимфатических узлов.

Наиболее частыми формами дифтерии являются дифтерия зева, глотки, носа, гортани.

На участках, покрытых многослойным эпителием (зев), экзотоксин дифтерийной палочки приводит к образованию плотной, трудно снимаемой пленки (дифтеритическое воспаление).

На слизистых оболочках, покрытых однослойным эпителием (гортань, трахея), пленки легко снимаются (крупозное воспаление).

Характерным признаком токсической дифтерии зева и глотки является отек шейной клетчатки либо подчелюстных лимфатических узлов.

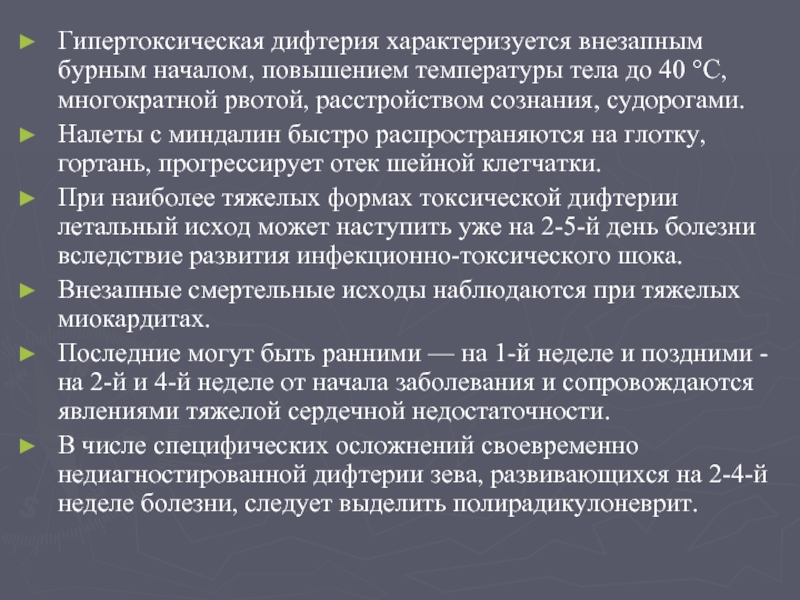

Слайд 42Гипертоксическая дифтерия характеризуется внезапным бурным началом, повышением температуры тела до 40

°С, многократной рвотой, расстройством сознания, судорогами.

Налеты с миндалин быстро распространяются на глотку, гортань, прогрессирует отек шейной клетчатки.

При наиболее тяжелых формах токсической дифтерии летальный исход может наступить уже на 2-5-й день болезни вследствие развития инфекционно-токсического шока.

Внезапные смертельные исходы наблюдаются при тяжелых миокардитах.

Последние могут быть ранними — на 1-й неделе и поздними - на 2-й и 4-й неделе от начала заболевания и сопровождаются явлениями тяжелой сердечной недостаточности.

В числе специфических осложнений своевременно недиагностированной дифтерии зева, развивающихся на 2-4-й неделе болезни, следует выделить полирадикулоневрит.

Налеты с миндалин быстро распространяются на глотку, гортань, прогрессирует отек шейной клетчатки.

При наиболее тяжелых формах токсической дифтерии летальный исход может наступить уже на 2-5-й день болезни вследствие развития инфекционно-токсического шока.

Внезапные смертельные исходы наблюдаются при тяжелых миокардитах.

Последние могут быть ранними — на 1-й неделе и поздними - на 2-й и 4-й неделе от начала заболевания и сопровождаются явлениями тяжелой сердечной недостаточности.

В числе специфических осложнений своевременно недиагностированной дифтерии зева, развивающихся на 2-4-й неделе болезни, следует выделить полирадикулоневрит.

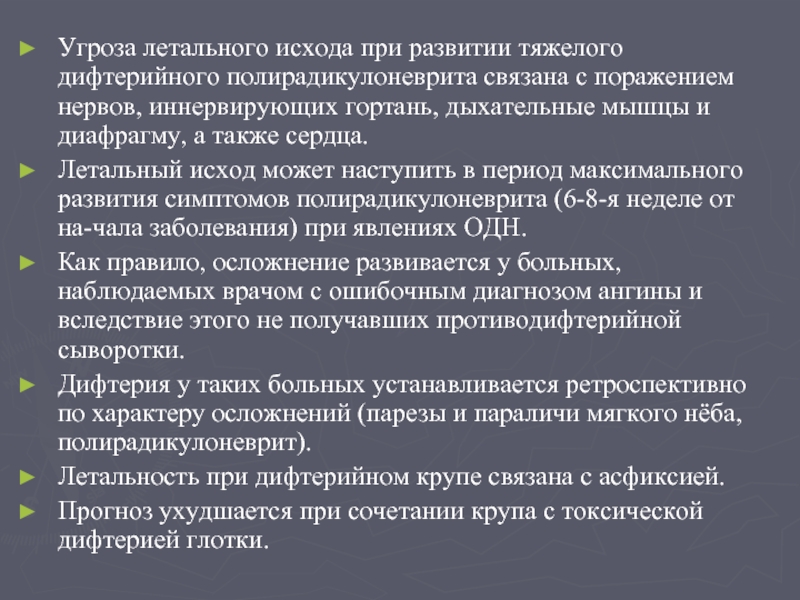

Слайд 43Угроза летального исхода при развитии тяжелого дифтерийного полирадикулоневрита связана с поражением

нервов, иннервирующих гортань, дыхательные мышцы и диафрагму, а также сердца.

Летальный исход может наступить в период максимального развития симптомов полирадикулоневрита (6-8-я неделе от начала заболевания) при явлениях ОДН.

Как правило, осложнение развивается у больных, наблюдаемых врачом с ошибочным диагнозом ангины и вследствие этого не получавших противодифтерийной сыворотки.

Дифтерия у таких больных устанавливается ретроспективно по характеру осложнений (парезы и параличи мягкого нёба, полирадикулоневрит).

Летальность при дифтерийном крупе связана с асфиксией.

Прогноз ухудшается при сочетании крупа с токсической дифтерией глотки.

Летальный исход может наступить в период максимального развития симптомов полирадикулоневрита (6-8-я неделе от начала заболевания) при явлениях ОДН.

Как правило, осложнение развивается у больных, наблюдаемых врачом с ошибочным диагнозом ангины и вследствие этого не получавших противодифтерийной сыворотки.

Дифтерия у таких больных устанавливается ретроспективно по характеру осложнений (парезы и параличи мягкого нёба, полирадикулоневрит).

Летальность при дифтерийном крупе связана с асфиксией.

Прогноз ухудшается при сочетании крупа с токсической дифтерией глотки.

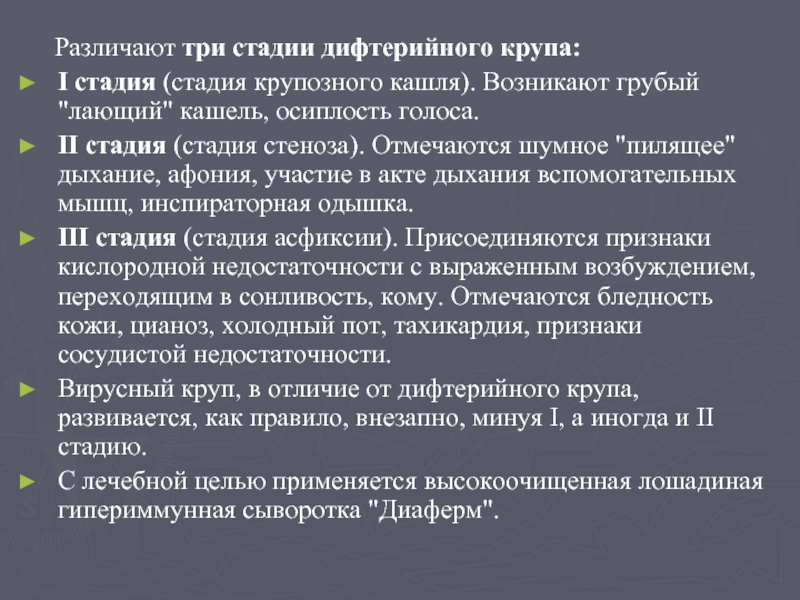

Слайд 44 Различают три стадии дифтерийного крупа:

I стадия (стадия крупозного кашля).

Возникают грубый "лающий" кашель, осиплость голоса.

II стадия (стадия стеноза). Отмечаются шумное "пилящее" дыхание, афония, участие в акте дыхания вспомогательных мышц, инспираторная одышка.

III стадия (стадия асфиксии). Присоединяются признаки кислородной недостаточности с выраженным возбуждением, переходящим в сонливость, кому. Отмечаются бледность кожи, цианоз, холодный пот, тахикардия, признаки сосудистой недостаточности.

Вирусный круп, в отличие от дифтерийного крупа, развивается, как правило, внезапно, минуя I, а иногда и II стадию.

С лечебной целью применяется высокоочищенная лошадиная гипериммунная сыворотка "Диаферм".

II стадия (стадия стеноза). Отмечаются шумное "пилящее" дыхание, афония, участие в акте дыхания вспомогательных мышц, инспираторная одышка.

III стадия (стадия асфиксии). Присоединяются признаки кислородной недостаточности с выраженным возбуждением, переходящим в сонливость, кому. Отмечаются бледность кожи, цианоз, холодный пот, тахикардия, признаки сосудистой недостаточности.

Вирусный круп, в отличие от дифтерийного крупа, развивается, как правило, внезапно, минуя I, а иногда и II стадию.

С лечебной целью применяется высокоочищенная лошадиная гипериммунная сыворотка "Диаферм".

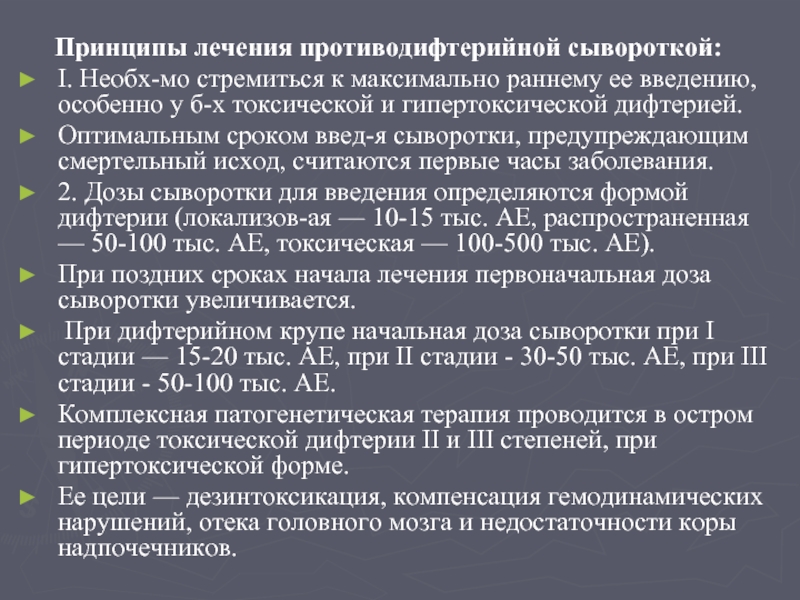

Слайд 45 Принципы лечения противодифтерийной сывороткой:

I. Необх-мо стремиться к максимально раннему

ее введению, особенно у б-х токсической и гипертоксической дифтерией.

Оптимальным сроком введ-я сыворотки, предупреждающим смертельный исход, считаются первые часы заболевания.

2. Дозы сыворотки для введения определяются формой дифтерии (локализов-ая — 10-15 тыс. АЕ, распространенная — 50-100 тыс. АЕ, токсическая — 100-500 тыс. АЕ).

При поздних сроках начала лечения первоначальная доза сыворотки увеличивается.

При дифтерийном крупе начальная доза сыворотки при I стадии — 15-20 тыс. АЕ, при II стадии - 30-50 тыс. АЕ, при III стадии - 50-100 тыс. АЕ.

Комплексная патогенетическая терапия проводится в остром периоде токсической дифтерии II и III степеней, при гипертоксической форме.

Ее цели — дезинтоксикация, компенсация гемодинамических нарушений, отека головного мозга и недостаточности коры надпочечников.

Оптимальным сроком введ-я сыворотки, предупреждающим смертельный исход, считаются первые часы заболевания.

2. Дозы сыворотки для введения определяются формой дифтерии (локализов-ая — 10-15 тыс. АЕ, распространенная — 50-100 тыс. АЕ, токсическая — 100-500 тыс. АЕ).

При поздних сроках начала лечения первоначальная доза сыворотки увеличивается.

При дифтерийном крупе начальная доза сыворотки при I стадии — 15-20 тыс. АЕ, при II стадии - 30-50 тыс. АЕ, при III стадии - 50-100 тыс. АЕ.

Комплексная патогенетическая терапия проводится в остром периоде токсической дифтерии II и III степеней, при гипертоксической форме.

Ее цели — дезинтоксикация, компенсация гемодинамических нарушений, отека головного мозга и недостаточности коры надпочечников.

Слайд 46Однако любые лечебные мероприятия могут быть эффективны только при одновременной нейтрализации

дифтерийного токсина специфической противодифтерийной сывороткой в дозах, соответствующих форме заболевания.

Наступление асфиксической стадии крупа является показанием к интубации трахеи.

При локализованном крупе показана продленная назофарингеальная интубация пластиковыми трубочками, при распространенном крупе (дифтерия гортани и трахеи) нужна трахеотомия с последующим удалением электроотс-м фибринозных пленок из гортани, трахеи и бронхов.

Ввиду частого осложнения крупа пневмонией целесообразно раннее назначение антибиотиков.

На догоспитальном этапе врач скорой помощи должен правильно установить диагноз дифтерии, указать ее форму по локализации (зев, глотка, нос, гортань и т. д.), по тяжести (локализованная, токсическая, ее степени — I, II, III), выделить осложнения (инфекционно-токсический шок, миокардит), стадии дифтерии гортани (катаральная, стенотическая, асфиксическая).

Наступление асфиксической стадии крупа является показанием к интубации трахеи.

При локализованном крупе показана продленная назофарингеальная интубация пластиковыми трубочками, при распространенном крупе (дифтерия гортани и трахеи) нужна трахеотомия с последующим удалением электроотс-м фибринозных пленок из гортани, трахеи и бронхов.

Ввиду частого осложнения крупа пневмонией целесообразно раннее назначение антибиотиков.

На догоспитальном этапе врач скорой помощи должен правильно установить диагноз дифтерии, указать ее форму по локализации (зев, глотка, нос, гортань и т. д.), по тяжести (локализованная, токсическая, ее степени — I, II, III), выделить осложнения (инфекционно-токсический шок, миокардит), стадии дифтерии гортани (катаральная, стенотическая, асфиксическая).

Слайд 47Патогенетическое лечение гипертермии, инфекционно-токсического шока, ОДН производится на догоспитальном этапе указанными

выше медикаментозными средствами.

Противодифтерийная сыворотка на догоспитальном этапе при условии немедленной госпитализации не вводится.

Замедление темпов госпитализации по любым причинам при наличии токсической дифтерии глотки, дифтерийного крупа I-II степени обязывает к введению противодифтерийной сыворотки, кортикостероидов и инфузионных растворов в следующей последовательности:

- в/в введ-е 2-5 мг/кг преднизолона с 10-20 мг/кг гидрокорти-зона; при отсут-ии эф-та эту дозу вводят повт-но ч/з 20-30';

- введение противодифтерийной сыворотки начать по 0,1 мл 3-кратно каждые 10 мин; подкожно через 30 мин вводят остальную дозу (200-300 тыс. АЕ );

- начать внутривенное введение реополиглюкина или 5 % раствора глюкозы из расчета 10 мл/кг;

- ввести левомицетина сукцинат 25 мг/кг.

При налич. признаков тяжелой ОДН – интубация трахеи или трахеотомия.

Противодифтерийная сыворотка на догоспитальном этапе при условии немедленной госпитализации не вводится.

Замедление темпов госпитализации по любым причинам при наличии токсической дифтерии глотки, дифтерийного крупа I-II степени обязывает к введению противодифтерийной сыворотки, кортикостероидов и инфузионных растворов в следующей последовательности:

- в/в введ-е 2-5 мг/кг преднизолона с 10-20 мг/кг гидрокорти-зона; при отсут-ии эф-та эту дозу вводят повт-но ч/з 20-30';

- введение противодифтерийной сыворотки начать по 0,1 мл 3-кратно каждые 10 мин; подкожно через 30 мин вводят остальную дозу (200-300 тыс. АЕ );

- начать внутривенное введение реополиглюкина или 5 % раствора глюкозы из расчета 10 мл/кг;

- ввести левомицетина сукцинат 25 мг/кг.

При налич. признаков тяжелой ОДН – интубация трахеи или трахеотомия.

Слайд 48На осн-ии анализа эпидемии дифтерии 1991-1995 гг. были дополнены и расширены

наши данные о неотлож. сост-х при дифтерии и сп-бах их лечения. У 154 больных, умерших от дифтерии, были уточнены причины смерти и неотлож. сост-й.

Причинами смерти больных явились:

- асфиксия — 42,8 %;

- миокардит — 21,4 %;

- миокардит и дыхательная недостаточность — 21,4 %;

- полинейропатия — 14,4 %.

Основной причиной смерт-х исходов от дифтерии являлась ОДН (асфиксия), самост-но или в сочет-ии с миокардитом.

Поражение дыхательных путей и легких при токсических, токсико-геморрагических комбинированных формах дифтерии ротоглотки у умерших больных характеризовалось:

- дисциркуляторными нарушениями с серозно-геморрагич. отеком гортани и трахеи, что симулировало дифтерийный круп, а по существу являлось острым отеком гортани и требовало адекватных подходов к терапии;

- локализов-й дифтерийный круп с нал-ем пленок только в гортани по данным аутопсий и морфол-х иссл-й не набл-ся.

Причинами смерти больных явились:

- асфиксия — 42,8 %;

- миокардит — 21,4 %;

- миокардит и дыхательная недостаточность — 21,4 %;

- полинейропатия — 14,4 %.

Основной причиной смерт-х исходов от дифтерии являлась ОДН (асфиксия), самост-но или в сочет-ии с миокардитом.

Поражение дыхательных путей и легких при токсических, токсико-геморрагических комбинированных формах дифтерии ротоглотки у умерших больных характеризовалось:

- дисциркуляторными нарушениями с серозно-геморрагич. отеком гортани и трахеи, что симулировало дифтерийный круп, а по существу являлось острым отеком гортани и требовало адекватных подходов к терапии;

- локализов-й дифтерийный круп с нал-ем пленок только в гортани по данным аутопсий и морфол-х иссл-й не набл-ся.

Слайд 49Характерным являлось быстрое и раннее распространение пленок по трахео-бронхиальному дереву с

развитием трахеобронхита и бронхо-бронхиолита с обтурацией просветов бронхов фибринозными пленками при частичном некрозе их стенок.

Отмечалось наличие как трахеобронхиолита, так и бронхо-бронхиолита;

- дифтерийная бронхопневмония и плевропневмония, впервые выявленные совместно с патоморфологами, характеризовались наличием фибринозных пленок в бронхиолах очагового фибринозного экссудата вокруг бронхиол и альвеол с большим количеством коринебактерий.

Бронхопневмонии локализовались преимущественно в базальных и парацентральных сегментах легких.

У части больных пневмония сопровождалась серозным и серозно-фибринозным плевритом с большим количеством коринебактерий в экссудате.

Отмечалось наличие как трахеобронхиолита, так и бронхо-бронхиолита;

- дифтерийная бронхопневмония и плевропневмония, впервые выявленные совместно с патоморфологами, характеризовались наличием фибринозных пленок в бронхиолах очагового фибринозного экссудата вокруг бронхиол и альвеол с большим количеством коринебактерий.

Бронхопневмонии локализовались преимущественно в базальных и парацентральных сегментах легких.

У части больных пневмония сопровождалась серозным и серозно-фибринозным плевритом с большим количеством коринебактерий в экссудате.

Слайд 50Коклюш

Тяж-ые приступы кашля у детей старше 2 лет может облегчить кодеин

- 0,001-0,0075 г на прием, в завис-ти от возр-та.

У взрослых используют кодеин в дозе 0,01-0,02 г на прием внутрь или фенобарбитал по 0,05 г 2 раза в день в микстуре.

Детям, у которых после приступов кашля постоянно возникает рвота, назначают 0,6 % раствор атропина в 90 % растворе этилового спирта по 1-2 капли 4 раза в день перед едой; атропин уменьшает рвоту, но мало влияет на приступы кашля (в капле раствора содержится 0,2 мг атропина).

Иногда весьма эффективен прием хлорпромазина (аминазина) в дозе 0,5-1 мг/кг 3 раза в день.

Исследование антибиотиков широкого спектра действия показало, что они могут занять постоянное место в лечении коклюша, по крайн. мере, в ц-х профил-ки легочной инф-ции.

При катаральных состояниях, а у маленьких детей — профилактически, назначают эритромицин.

В дан-м сл-е котримоксазол и амоксициллин менее эфф-ны.

У взрослых используют кодеин в дозе 0,01-0,02 г на прием внутрь или фенобарбитал по 0,05 г 2 раза в день в микстуре.

Детям, у которых после приступов кашля постоянно возникает рвота, назначают 0,6 % раствор атропина в 90 % растворе этилового спирта по 1-2 капли 4 раза в день перед едой; атропин уменьшает рвоту, но мало влияет на приступы кашля (в капле раствора содержится 0,2 мг атропина).

Иногда весьма эффективен прием хлорпромазина (аминазина) в дозе 0,5-1 мг/кг 3 раза в день.

Исследование антибиотиков широкого спектра действия показало, что они могут занять постоянное место в лечении коклюша, по крайн. мере, в ц-х профил-ки легочной инф-ции.

При катаральных состояниях, а у маленьких детей — профилактически, назначают эритромицин.

В дан-м сл-е котримоксазол и амоксициллин менее эфф-ны.

Слайд 51Бронхопневмония, осложняющая коклюш, всегда сопровождается ателектазами и требует аналогичного лечения антибиотиками

и активной физиотерапией.

Судороги при коклюше могут быть вызваны гипоксией, внутричерепным кровоизлиянием или энцефалопатией.

Приступ апноэ при коклюше возникает обычно у детей в возрасте до 6 мес после приступа кашля.

Кожа при этом бледная или синюшная, мышечный тонус снижен, возможны судороги.

В тяжелых случаях в сутки происходит до 12 таких приступов.

За каждым ребенком в возрасте до 1 года с тяжелыми приступами кашля при коклюше и за каждым ребенком в возрасте до 6 мес независимо от тяжести приступов необходимо тщательное наблюдение во время приступов кашля.

Наготове должны быть электроотсос и кислородный ингалятор.

Судороги при коклюше могут быть вызваны гипоксией, внутричерепным кровоизлиянием или энцефалопатией.

Приступ апноэ при коклюше возникает обычно у детей в возрасте до 6 мес после приступа кашля.

Кожа при этом бледная или синюшная, мышечный тонус снижен, возможны судороги.

В тяжелых случаях в сутки происходит до 12 таких приступов.