- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Мышцы ротовой полости презентация

Содержание

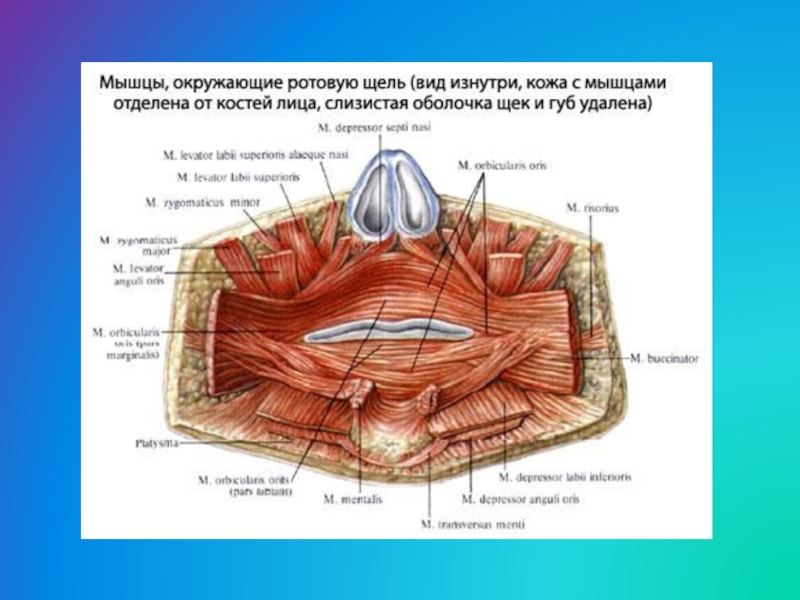

- 1. Мышцы ротовой полости

- 3. Круговая мышца рта Круговая мышца рта имеет

- 4. Мышцы скул В области скул находятся

- 5. Большая скуловая мышца Большая скуловая мышца является

- 6. Щечная мышца Щечная мышца имеет четырехугольную форму

- 7. Мышца, опускающая угол рта (треугольная мышца) Мышца,

- 8. Мышца, опускающая нижнюю губу Мышца, опускающая нижнюю

- 9. Мышца, поднимающая верхнюю губу Мышца, поднимающая

- 10. Подбородочная мышца Подбородочная мышца образует выпуклость

- 11. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- 12. Проблемы внутрибольничных инфекций

- 13. Одной из острейших проблем современной медицины остаются

- 14. Внутрибольничная инфекция (больничная, госпитальная, внутри госпитальная, нозокомиальная)

- 15. Присоединение ВБИ к основному заболеванию увеличивает в

- 16. Несмотря на огромное количество исследований в области

- 17. Факторы, влияющие на возникновение ВБИ: Биологические :

- 18. Медико – организационные: - возрастание

- 19. Выделяют 3 вида нозокомиальных инфекций 1. У

- 20. В тех случаях , когда инфекционное заболевание

- 21. Поэтому необходимо правильно оценивать значимость проводимых в

- 23. Бактерии. Большинство бактериальных агентов, обуславливающих возникновение ВБИ,

- 24. Вирусы. Нельзя недооценивать роль вирусов в возникновении

- 25. При попадании в организм хозяина микроорганизм не

- 26. ВБИ вызывают, как правило, госпитальный штамм (ГШ)

- 27. Из гетерогенной популяции микроорганизмов наиболее благоприятные условия

- 28. Госпитальный штамм - это штамм, который в

- 29. Около 40% штаммов микобактерий туберкулеза устойчивы к

- 30. Долевое участие отдельных микроорганизмов определяется рядом факторов:

- 31. При инфекциях дыхательных путей доминировали -синегнойная палочка

- 32. По наблюдениям в родильных домах доминирует

- 33. Закономерности эпидемического процесса ВБИ в значительной степени

- 34. Эндогенные - если НКИ развиваются без участия

- 35. Или: инфекция, обусловленная декомпенсацией дисбактериоза кишечника

- 36. Истинный госпитализм Периодическое наличие в стационаре источников

- 37. В результате массивной контаминации организма пациента этим

- 38. При ВБИ в каждом типе стационаров определяются

- 39. В реанимационных отделениях наблюдается сочетанное действие различных

- 40. - частая изоляция от матерей из-за тяжести

- 41. При легионеллезах факторами риска являются возраст (старше

- 42. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- 43. АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА

- 44. Исторические факты До середины 19 века более

- 45. Исторические факты -В 60-е годы 19 века

- 46. Внедрение антисептического метода привело к новому этапу

- 47. -комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания

- 48. Экзогенное инфицирование Пути передачи Воздушно-капельный Контактный Имплантационный

- 49. Эндогенное инфицирование

- 50. Экзогенная – инфекция, попадающая в рану из

- 51. Антисептика -комплекс мероприятий, направленных на

- 52. Химические антисептики В настоящее

- 53. Химические антисептики кислоты: борная кислота 2-3%

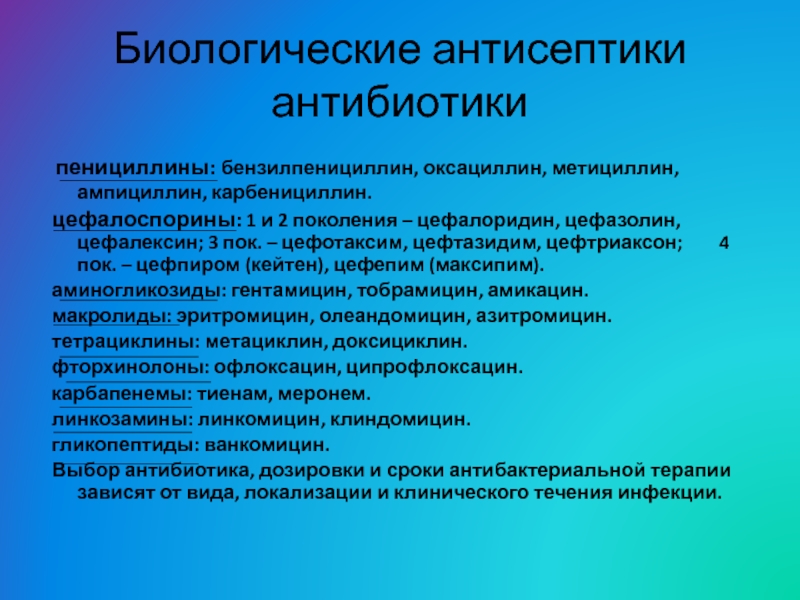

- 54. Биологические антисептики антибиотики пенициллины: бензилпенициллин, оксациллин,

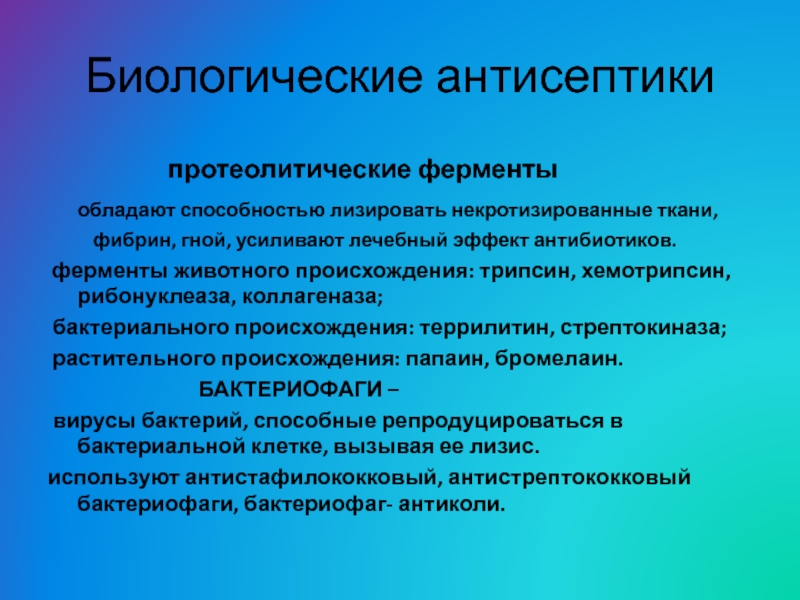

- 55. Биологические антисептики

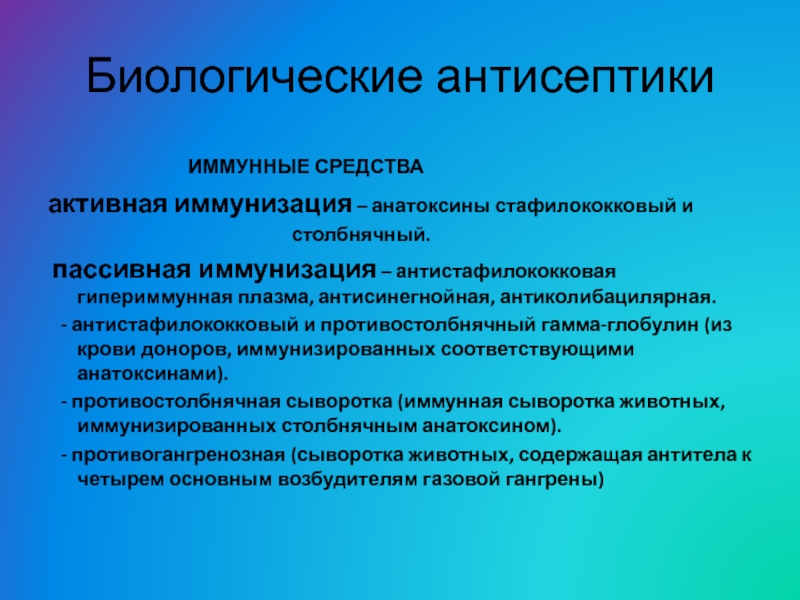

- 56. Биологические антисептики

- 57. методы антисептики воздействуют на

- 58. основные методы обработки инструментов,

- 59. Термической обработке не подлежат эндоскопические инструменты

- 60. Из химических средств для дезинфекции

- 61. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

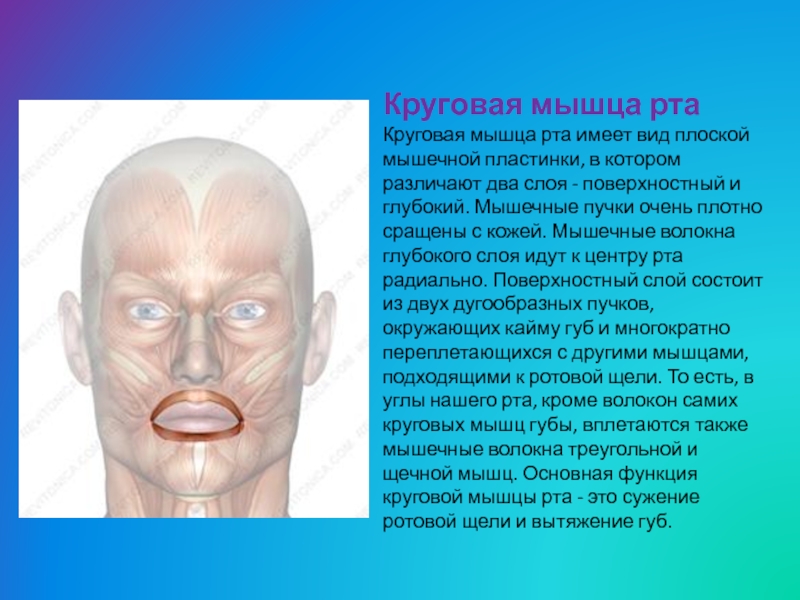

Слайд 3Круговая мышца рта

Круговая мышца рта имеет вид плоской мышечной пластинки, в

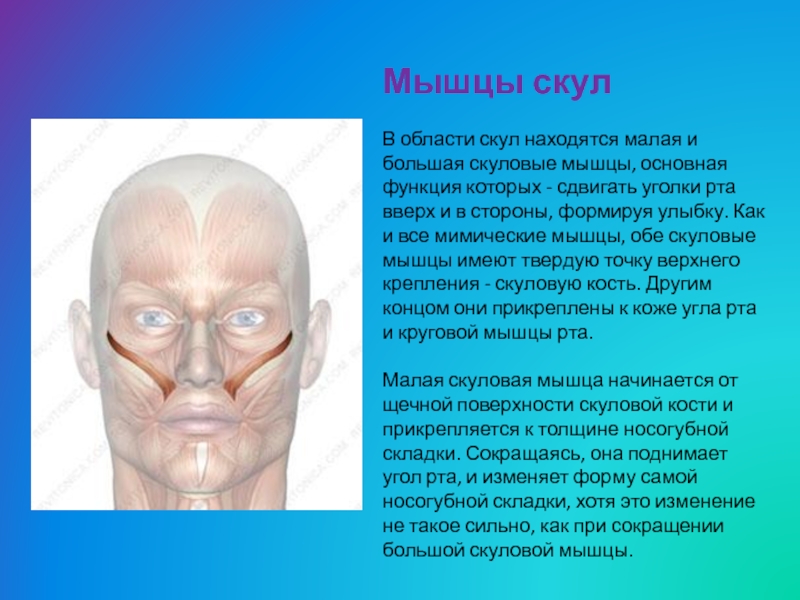

Слайд 4Мышцы скул

В области скул находятся малая и большая скуловые мышцы, основная

Малая скуловая мышца начинается от щечной поверхности скуловой кости и прикрепляется к толщине носогубной складки. Сокращаясь, она поднимает угол рта, и изменяет форму самой носогубной складки, хотя это изменение не такое сильно, как при сокращении большой скуловой мышцы.

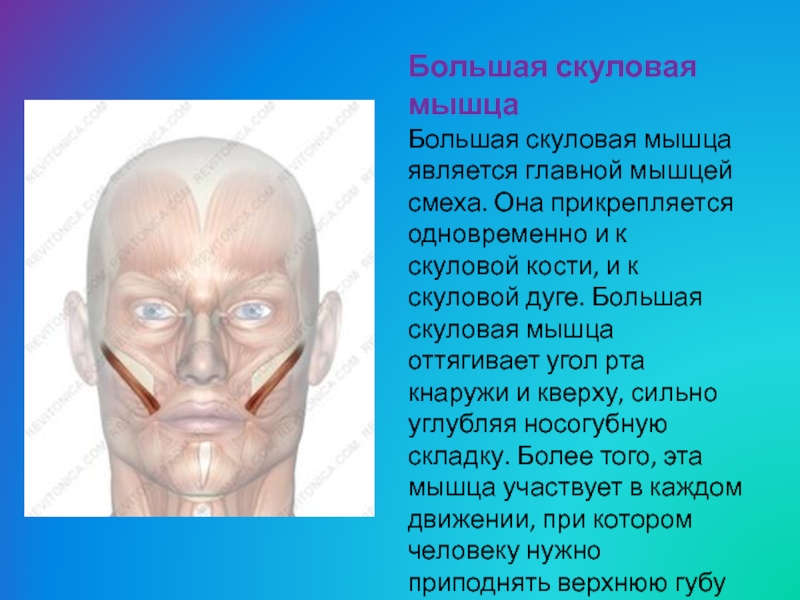

Слайд 5Большая скуловая мышца

Большая скуловая мышца является главной мышцей смеха. Она прикрепляется

Слайд 6Щечная мышца

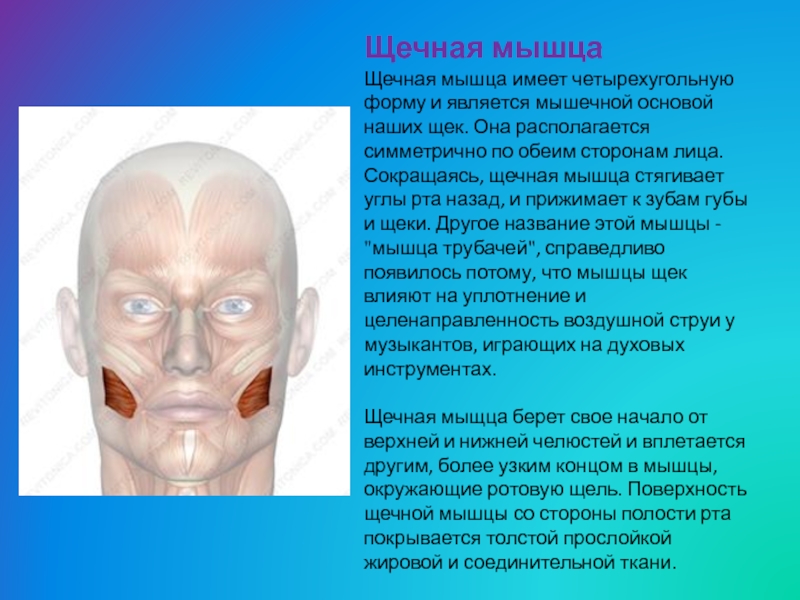

Щечная мышца имеет четырехугольную форму и является мышечной основой наших

Щечная мыщца берет свое начало от верхней и нижней челюстей и вплетается другим, более узким концом в мышцы, окружающие ротовую щель. Поверхность щечной мышцы со стороны полости рта покрывается толстой прослойкой жировой и соединительной ткани.

Слайд 7Мышца, опускающая угол рта (треугольная мышца)

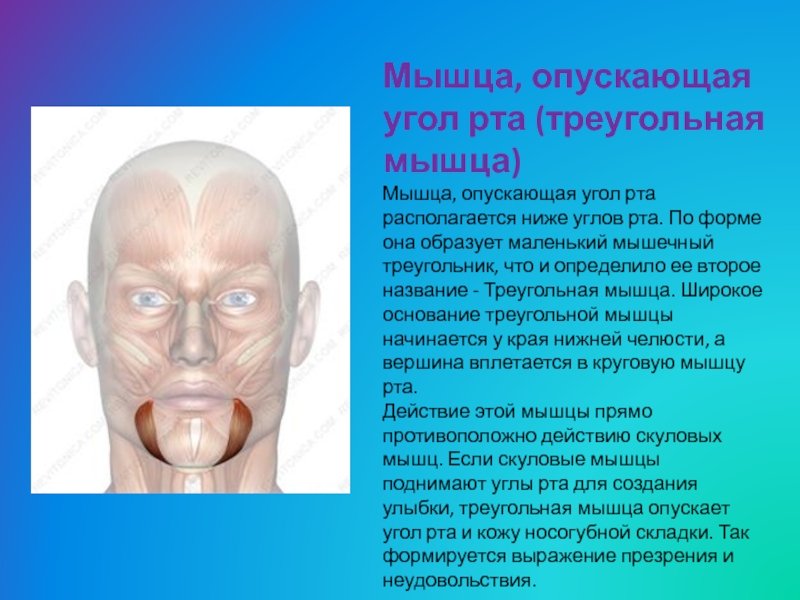

Мышца, опускающая угол рта располагается ниже

Действие этой мышцы прямо противоположно действию скуловых мышц. Если скуловые мышцы поднимают углы рта для создания улыбки, треугольная мышца опускает угол рта и кожу носогубной складки. Так формируется выражение презрения и неудовольствия.

Слайд 8Мышца, опускающая нижнюю губу

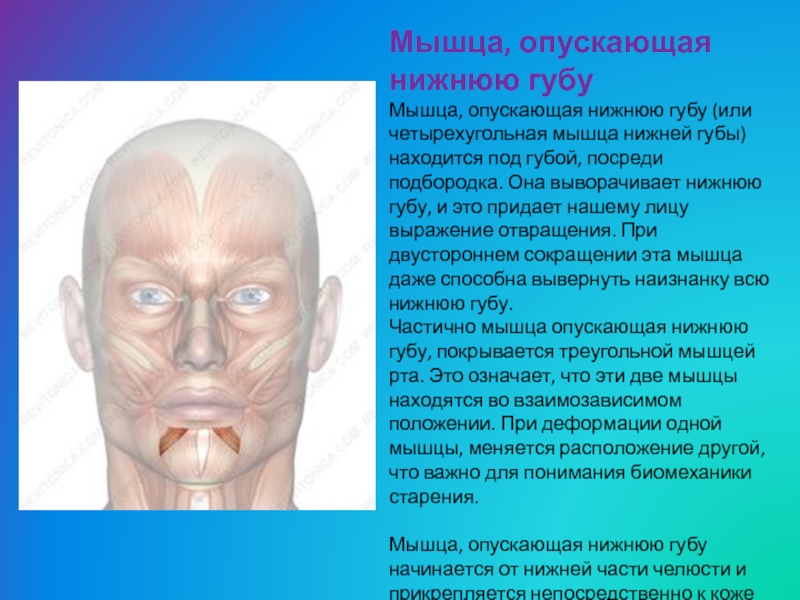

Мышца, опускающая нижнюю губу (или четырехугольная мышца нижней

Частично мышца опускающая нижнюю губу, покрывается треугольной мышцей рта. Это означает, что эти две мышцы находятся во взаимозависимом положении. При деформации одной мышцы, меняется расположение другой, что важно для понимания биомеханики старения.

Мышца, опускающая нижнюю губу начинается от нижней части челюсти и прикрепляется непосредственно к коже нижней губы.

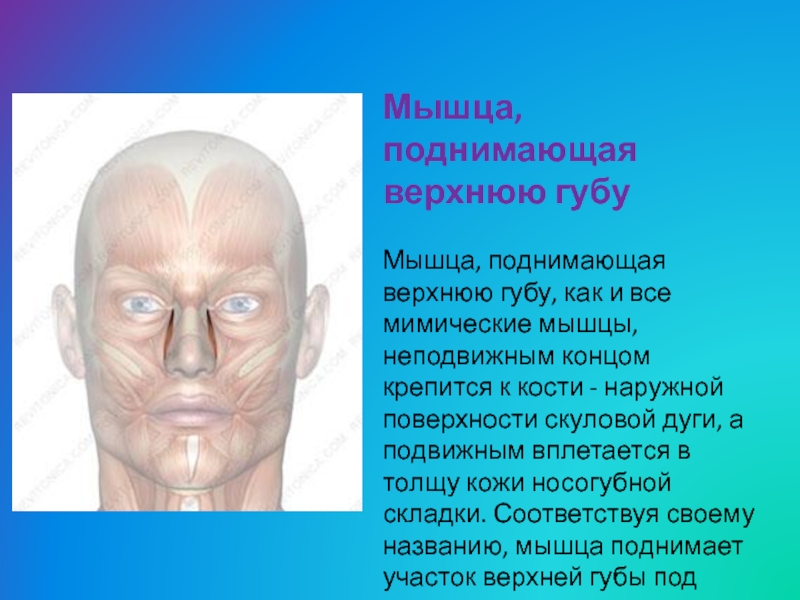

Слайд 9Мышца, поднимающая верхнюю губу

Мышца, поднимающая верхнюю губу, как и все мимические

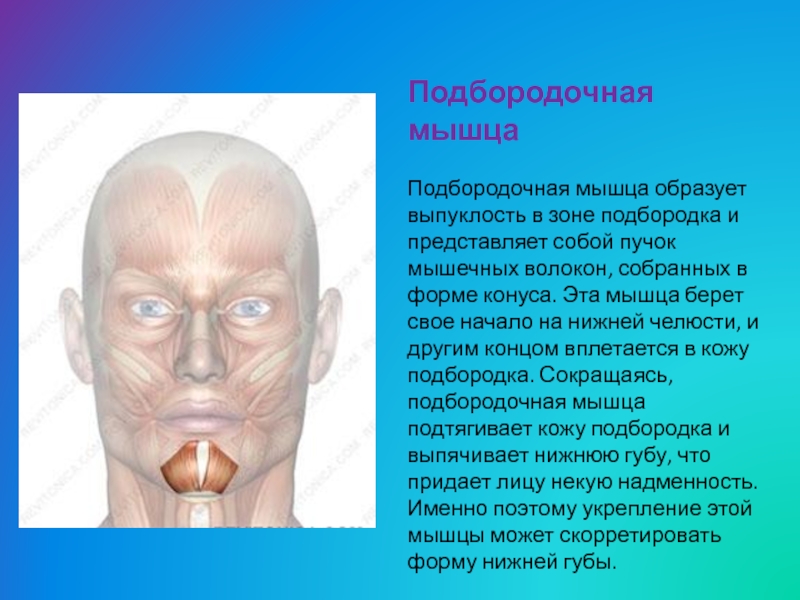

Слайд 10Подбородочная мышца

Подбородочная мышца образует выпуклость в зоне подбородка и представляет собой

Слайд 13Одной из острейших проблем современной медицины остаются внутрибольничные инфекции (ВБИ). Они

Со времени признания существования внутрибольничных инфекций не найдено универсальное решение этой проблемы. Более того, в связи со стремительным развитием медицинской науки и техники, происходит новый виток этой группы заболеваний, охватывающей все отрасли медицины и все типы медицинских учреждений.

Слайд 14Внутрибольничная инфекция (больничная, госпитальная, внутри госпитальная, нозокомиальная) – любое клинически распознаваемое

Или: инфекционное заболевание, которое поражает сотрудника больницы вследствие его работы в данном учреждении, вне зависимости от проявления симптомов заболевания во время или после пребывания в больнице.

Слайд 15Присоединение ВБИ к основному заболеванию увеличивает в среднем на 6-8 дней

Летальность в группе лиц с ВБИ значительно превышает таковую среди аналогичных групп больных без ВБИ.

ВБИ причиняют огромный социально- экономический ущерб. Стоимость 1 случая ВБИ в США определяют в 4449 долларов, а общий ущерб составляет 4,5 млрд. долларов в год.

Слайд 16Несмотря на огромное количество исследований в области ВБИ, число их не

Постоянно расширяющийся набор агрессивных, технологически сложных диагностических и лечебных процедур значительно повышают риск возникновения ВБИ.

Эффективная профилактика инфекций необходима, чтобы осложнения от современных медицинских вмешательств не свели на нет пользу, которую они должны приносить

Слайд 17Факторы, влияющие на возникновение ВБИ:

Биологические :

- Эволюция возбудителя

Демографические:

-увеличение удельного веса лиц старшего возраста

-увеличение числа лиц, относящихся к контингентам повышенного риска: больные хроническими заболеваниями, недоношенные новорожденные и др.

Слайд 18Медико – организационные:

- возрастание числа сложных инвазивных методик обследования

- частое использование терапевтических средств, подавляющих иммунную систему;

- нарушение санитарно- гигиенического и противоэпидемического режимов.

Гомеостатический

- изменение питания

- изменение обменных процессов у больных людей

- изменение иммунологической реактивности

Слайд 19Выделяют 3 вида нозокомиальных инфекций

1. У пациентов, инфицировавшихся в стационаре

2. У

3. У медицинских работников, заразившихся при оказании медицинской помощи больным в стационарах и поликлиниках

Объединяет все три вида НКИ место инфицирования – лечебное учреждение.

Слайд 20В тех случаях , когда инфекционное заболевание развилось после выписки из

Важно отметить, что очаги НКИ, возникающие в стационарах, существуют и поддерживаются за счет вовлечения в них медицинского персонала клинико-диагностических отделений.

Слайд 21Поэтому необходимо правильно оценивать значимость

проводимых в отношении этой категории

профилактических мероприятий:

ежегодное диспансерное

флюорография органов грудной клетки;

осмотр врачей - специалистов.

специфическая иммунопрофилактика ряда инфекций (гепатит В, дифтерия).

Слайд 22 ЭТИОЛОГИЯ ВБИ.

ВБИ - полиэтиологичные

Слайд 23Бактерии. Большинство бактериальных агентов, обуславливающих возникновение ВБИ, принадлежат к условно патогенным

- стафилококки (золотистый, эпидермальный)

- грамотрицательные бактерии (энтеробактерии, псевдомонады), синегнойная палочка, протей, клебсиелла

В качестве этиологических агентов выступают стрептококки групп А и В, энтерококки, возбудители брюшного тифа, шигеллы, сальмонеллы, коринебактерии дифтерии, микобактерии туберкулеза.

Слайд 24Вирусы. Нельзя недооценивать роль вирусов в возникновении ВБИ: вспышек гепатитов В,

Грибы. Возросло значение грибов кандида, аспергилл, криптококков, кокцидиоидов.

Простейшие. Доказана роль пневмоцист, криптоспоридий и других представителей простейших.

Слайд 25При попадании в организм хозяина микроорганизм не обязательно вызывает инфекцию. Он

Способность микроорганизма вызывать инфекцию

различной степени тяжести зависит от:

инфицирующей дозы;

способности прикрепляться к поверхности клеток хозяина и размножаться;

способности продуцировать токсины;

способности подавлять иммунную систему хозяина.

Слайд 26ВБИ вызывают, как правило, госпитальный штамм (ГШ) возбудителя. Он формируется вследствие

Повышение вирулентности является главным и ведущим признаком госпитального штамма.

Ослабленный больной, получив такой штамм, заболевает быстрее, чем при заражении менее вирулентным штаммом и быстрее становится его распространителем.

Слайд 27Из гетерогенной популяции микроорганизмов наиболее благоприятные условия для отбора получают самые

Они, длительно пассируясь на ослабленных больных, становятся все более вирулентными, при этом одновременно происходит отбор по резистентности к антимикробным препаратам. Через определенный период времени формируется истинно госпитальный штамм.

Слайд 28Госпитальный штамм - это штамм, который в процессе циркуляции адаптировался к

Выявлена множественная лекарственная устойчивость возбудителей ВБИ к антибиотикам, химиопрепаратам.

Установлено, что для штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, выделенных от больных ВБИ, у кишечной палочки колеблется в пределах 30-35%, у синегнойной палочки - 40-50%, у клебсиелл и энтеробактера достигает 70-75%.

Слайд 29Около 40% штаммов микобактерий туберкулеза устойчивы к препаратам, используемым в арсенале

У госпитального штамма наблюдается формирование более высокой устойчивости к воздействию факторов окружающей среды: высушиванию, действию УФО, дезинфицирующих препаратов

при заниженных концентрациях дезинфектантов возбудители могут не только сохраняться, но и размножаться.

Слайд 30Долевое участие отдельных микроорганизмов определяется рядом факторов:

локализацией патологического процесса

профилем стационара

Так, по данным ВОЗ, основанных на результатах обследований:

при инфекциях мочевыводящих путей удельный вес кишечной палочки среди возбудителей ВБИ составил 38%, протея - 17,5%, синегнойной палочки - 11,6%, клебсиелл - 8,5% и энтеробактерии 6,4%.

Таким образом патология мочевыводящих путей была вызвана почти исключительно Грам (-) микроорганизмами

Слайд 31При инфекциях дыхательных путей доминировали -синегнойная палочка и пневмококки (17,1%); стафилококки

При раневых инфекциях у 1/3 больных этиологическим агентом был золотистый стафилококк (31,2%), у 1/3 (38,9%) – грамотрицательные бактерии.

Слайд 32По наблюдениям

в родильных домах доминирует стафилококковая инфекция

в стационарах хирургического

В детских стационарах новорожденных основная масса заболеваний вызывается Граммотрицательными микроорганизмами и эпидермальными стафилококками

в инфекционных стационарах при ВБИ чаще выделяется эпидермальный стафилококк.

Слайд 33Закономерности эпидемического процесса ВБИ в значительной степени определяются типом инфицирования.

По

Экзогенные - когда БВИ развиваются при участии факторов передачи, т.е. возбудитель занесен в организм извне.

Например: неэффективная стерилизация медицинского инструментария и перевязочного материала вызвала нагноение послеоперационной раны.

Факторами передачи могут быть:

- медицинский инструментарий

- лекарственные растворы

- изделия медицинского назначения

- пищевые продукты

Слайд 34Эндогенные - если НКИ развиваются без участия факторов передачи и возбудитель

Например: активация возбудителя из хронического очага инфекции в послеоперационном /послеродовом периоде (хронический калькулезный холецистит -> послеоперационный стресс, снижение иммунобиологической защиты -> бактериемия -> послеоперационное нагноение раны).

Слайд 35 Или: инфекция, обусловленная декомпенсацией дисбактериоза кишечника (у ребенка 6 мес.

Слайд 36Истинный госпитализм

Периодическое наличие в стационаре источников инфекции

постоянное селективное давление антимикробных

приводят к тому, что один из потенциальных возбудителей НКИ приобретает признак, обеспечивающий ему преимущество в борьбе за источники питания и места обитания.

Этот микроорганизм колонизирует все биотопы в стационаре (носоглотку, дыхательные пути, кожу, кишечник пациентов и персонала, предметы внешней среды стационара), вытесняя другую микрофлору.

Т.е. происходит процесс становления госпитального штамма и его эпидемическое распространение.

Слайд 37В результате массивной контаминации организма пациента этим возбудителем и операционного стресса

Клинически это проявляется, например, нагноением раны.

При этом, следует заметить, эпидемиолог даже при самом тщательном поиске не найдет нестерильных инструментов. Такая ситуация, как правило, сопровождается развитием вспышки.

Слайд 38При ВБИ в каждом типе стационаров определяются факторы и контингенты риска,

Так, к факторам риска в хирургических стационарах относятся возраст больных (наиболее уязвимы ранний и пожилой, старческий)

время прошедшее между появлением признаков заболевания и операцией

характер патологического процесса и др.

Слайд 39В реанимационных отделениях наблюдается сочетанное действие различных факторов риска, связанных со

инвазивные вмешательства

использование аппаратуры для искусственного дыхания, гемодиализа и др.

наличие контингентов высокого риска.

для детей раннего возраста с врожденными пороками сердца факторами риска развития ВБИ и послеоперационных осложнений являются:

- вторичные иммунодеффекты в сочетании с гипотрофией, анемией, что способствует их легкой колонизации не только патогенной, но и УПМ;

- клинически и микробиологически необоснованная антибиотикотерапия;

Слайд 40- частая изоляция от матерей из-за тяжести клинического состояния

отсутствие грудного

отрицательного воздействия перенесенного операционного стресса на состояние иммунного статуса и микроэкологию ЖКТ.

Среди новорожденных к контингентам риска относятся

недоношенные, дети, родившиеся после оперативных вмешательств (вакуум-экстракция, кесарево сечение)

от матерей с отягощенным анамнезом, "грузом" соматических и инфекционных заболеваний.

Слайд 41При легионеллезах факторами риска являются возраст (старше 50-60 лет), вредные привычки

Учитывая современные научные знания и медицинские технологии , часть внутрибольничных инфекций предотвратить невозможно.

Поэтому наши усилия должны быть направлены на улучшение системы оказания медицинской помощи посредством активизации эпидемиологического надзора,

Улучшения материального обеспечения и методик антимикробных средств,

Разработка эффективных диагностических и лечебных процедур

Охрана здоровья медицинского персонала

Слайд 44Исторические факты

До середины 19 века более 80% оперированных пациентов умирало от

1863 г. Пастер открыл причины гниения и брожения, началось бурное развитие микробиологии, и хирурги быстро накопили опыт, говорящий о том, что причиной раневых осложнений являются микроорганизмы.

Н.И.Пирогов считал, что заражение ран вызывается руками хирурга, через белье и перевязочный материал. Использовал для дезинфекции спирт, ляпис и йод.

1847 г. венгерский врач Игнац Земмельвейс, работая в акушерской клинике Венского университета, настоял на том, чтобы весь мед. Персонал мыл руки раствором хлорной извести. Эти, казалось бы простые антисептические мероприятия, позволили резко снизить смертность родильниц.

Слайд 45Исторические факты

-В 60-е годы 19 века английский хирург Джозеф Листер, основываясь

распыление раствора карболовой кислоты в воздухе

операционной, обработке рук хирурга, операционного

поля, инструментов, перевязочного и шовного материала

3% раствором карболовой кислоты, использование

многослойных повязок, пропитанных карболовой кислотой.

Метод Листера получил широкое распространение, поскольку позволил снизить послеоперационную летальность в несколько раз.

Слайд 46Внедрение антисептического метода привело к новому этапу в развитии хирургии, получившему

Отрицательные стороны антисептического метода:

- отравление персонала и пациентов парами карболовой кислоты

- сильнейшие дерматиты и обширные некрозы тканей в зоне операционного поля и раны.

В 1890 г. немецким хирургом Бергманом был разработан и предложен метод использования температуры кипящей воды и пара для уничтожения микробов на инструментах, белье, перевязочном и шовном материале, названный асептическим методом хирургической работы.

Асептика получила широкое применение в практической хирургии без использования антисептических препаратов.Однако вскоре стало понятно, что отказ от антисептиков совершенно неоправдан, так как без них была невозможна подготовка рук хирурга и операционного поля.

С развитием химии появились менее токсичные и более эффективные антисептики, что привело к созданию такой системы хирургической работы, при которой асептика сочетается с использованием различных антисептиков.

Слайд 47 -комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания возбудителей инфекции в рану

Асептика – одна из основ, на которую опирается хирургия.

в хирургии необходимо соблюдение основного положения асептики – все, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть свободно от бактерий, т.е. стерильно.

для соблюдения этого правила следует помнить об источниках инфекции. Этих источников два:

экзогенный и эндогенный.

Асептика

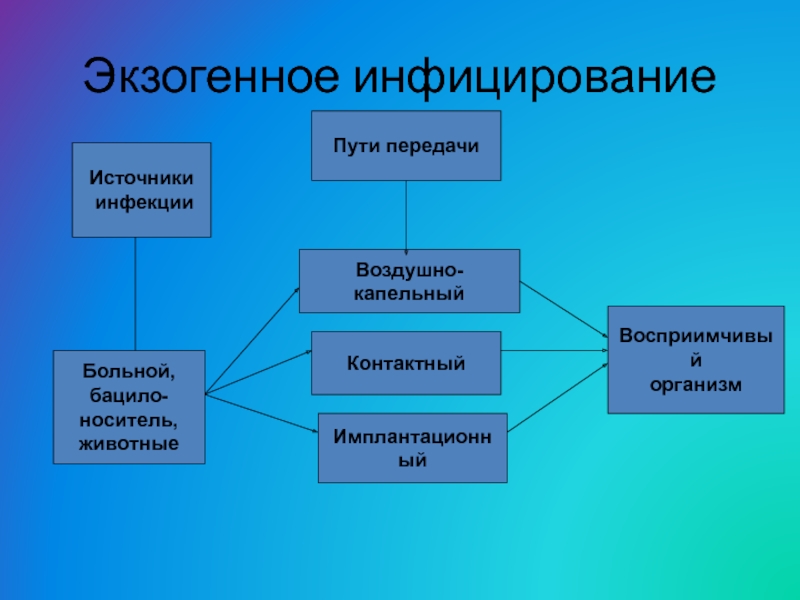

Слайд 48Экзогенное инфицирование

Пути передачи

Воздушно-капельный

Контактный

Имплантационный

Источники

инфекции

Восприимчивый

организм

Больной,

бацило-

носитель,

животные

Слайд 49Эндогенное инфицирование

пути передачи

гематогенный

лимфогенный

контактный

очаг

инфекции

место

внедрения

микроорганизмов

Слайд 50Экзогенная – инфекция, попадающая в рану из внешней среды: из воздуха

Эндогенная – инфекция, находящаяся внутри организма или на его покровах (кожа,желудочнокишечный тракт, дыхательные пути).Может попасть в рану непосредственно (контактный путь передачи) либо по сосудистым структурам (лимфогенный и гематогенный пути)

Слайд 51Антисептика

-комплекс мероприятий, направленных на уменьшение количества микробов в ране,

физическая антисептика – методы, создающие в ране неблагоприятные условия для развития бактерий (марля, тампоны, дренажи).

механическая антисептика – удаление из раны микробов, некротизированных тканей, свертков крови, инородных тел (ПХО).

химическая – использование химических веществ для уничтожения бактерий в ране (обработка операционного поля, рук хирурга, шовного материала и т.д.).

биологическая – повышение иммуно-биологических сил организма (вакцины, сыворотки, плазма, кровь,антибиотики и т.д.).

Слайд 52Химические антисептики

В настоящее время существует более 17 групп

группа галлоидов: Йод – 1-5-10%спиртовая настойка. Для наружного применения. Используется для обработки кожи вокруг раны, для обработки ссадин, царапин, поверхностных ран; Йодинол – 1% р-р,используется для промывания ран, полоскания зева; Йодонат и Йодопирон – органическое соединение йода, используют 1%р-р, обрабатывают операционное поле; Повидон-йодин – органическое соединение йода (0,1 – 1% свободного йода), используется для обработки кожи, а также раневых поверхностей.

производные нитрофурана: фурагин – применяется в виде 0,1% р-ра

для промывания гнойных ран, полостей абсцессов, санации трахеобронхиального дерева и т.д.

Слайд 53Химические антисептики

кислоты: борная кислота 2-3% р-р для промывания ран, гнойных

салициловая кислота – оказывает антибактериальное действие, используется в виде 1% и 2% спиртовых р-ров и в виде мазей.

окислители: перекись водорода и перманганат калия – при соединении с органическими веществами выделяют атомарный кислород, обладающий антимикробным действием.

красители: бриллиантовый зеленый и метиленовый синий – используются в виде спиртового и водного растворов для обработки поверхностных ран и ссадин.

детергенты: хлоргексидина биглюконат, 0,5% спиртовой р-р используется для обработки рук хирурга и операционного поля; 0,1-0,2% водный р-р – для промывания ран и слизистых оболочек, лечения гнойных ран. Входит в состав растворов для обработки рук и операционного поля ( «Пливасепт» )

Слайд 54Биологические антисептики

антибиотики

пенициллины: бензилпенициллин, оксациллин, метициллин, ампициллин, карбенициллин.

цефалоспорины: 1 и

аминогликозиды: гентамицин, тобрамицин, амикацин.

макролиды: эритромицин, олеандомицин, азитромицин.

тетрациклины: метациклин, доксициклин.

фторхинолоны: офлоксацин, ципрофлоксацин.

карбапенемы: тиенам, меронем.

линкозамины: линкомицин, клиндомицин.

гликопептиды: ванкомицин.

Выбор антибиотика, дозировки и сроки антибактериальной терапии зависят от вида, локализации и клинического течения инфекции.

Слайд 55Биологические антисептики

протеолитические ферменты

фибрин, гной, усиливают лечебный эффект антибиотиков.

ферменты животного происхождения: трипсин, хемотрипсин, рибонуклеаза, коллагеназа;

бактериального происхождения: террилитин, стрептокиназа;

растительного происхождения: папаин, бромелаин.

БАКТЕРИОФАГИ –

вирусы бактерий, способные репродуцироваться в бактериальной клетке, вызывая ее лизис.

используют антистафилококковый, антистрептококковый бактериофаги, бактериофаг- антиколи.

Слайд 56Биологические антисептики

активная иммунизация – анатоксины стафилококковый и

столбнячный.

пассивная иммунизация – антистафилококковая гипериммунная плазма, антисинегнойная, антиколибацилярная.

- антистафилококковый и противостолбнячный гамма-глобулин (из крови доноров, иммунизированных соответствующими анатоксинами).

- противостолбнячная сыворотка (иммунная сыворотка животных, иммунизированных столбнячным анатоксином).

- противогангренозная (сыворотка животных, содержащая антитела к четырем основным возбудителям газовой гангрены)

Слайд 57 методы антисептики воздействуют на

эндогенную инфекцию, методы асептики-

предупреждение контактного инфицирования (основного пути) достигается стерилизацией операционного белья, перевязочного и шовного материала, перчаток, инструментов, обработкой рук хирурга и операционного поля.

Слайд 58 основные методы обработки инструментов, перевязочного материала и белья

в сухожаровом шкафу стерилизация осуществляется при 180 градусах в течение 60 мин (шприцы,инструменты, стеклянная посуда).

в автоклавах стерилизация проводится в течении 20мин при давлении 2 атм., что соответствует температуре 132,9 градуса (операционное белье, перевязочный материал)

Слайд 59 Термической обработке не подлежат эндоскопические инструменты ( торакоскопы, лапароскопы,

Все имплантируемые в организм человека материалы стерилизуются различными способами: гамма-излучением, автоклавированием, химической или газовой стерилизацией.

Слайд 60 Из химических средств для дезинфекции и стерилизации широко используются

йод- 5% спиртовой р-р, йодонат, повидон-йодин,этиловый спирт 70 или 96% ; хлоргексидин;