МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Моногенные заболевания презентация

Содержание

- 1. Моногенные заболевания

- 2. Моногенные болезни подчиняются менделевскому наследованию, в их

- 3. Моногенные болезни по преимущественному поражению вида обмена:

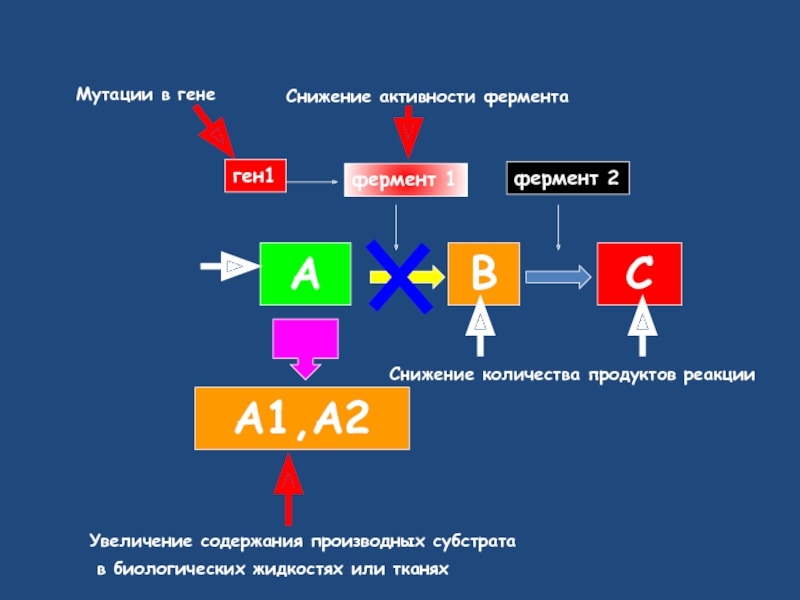

- 4. В результате мутации гена на молекулярном уровне

- 5. Снижение активности фермента А

- 6. Клинические проявления генных болезней, тяжесть и скорость

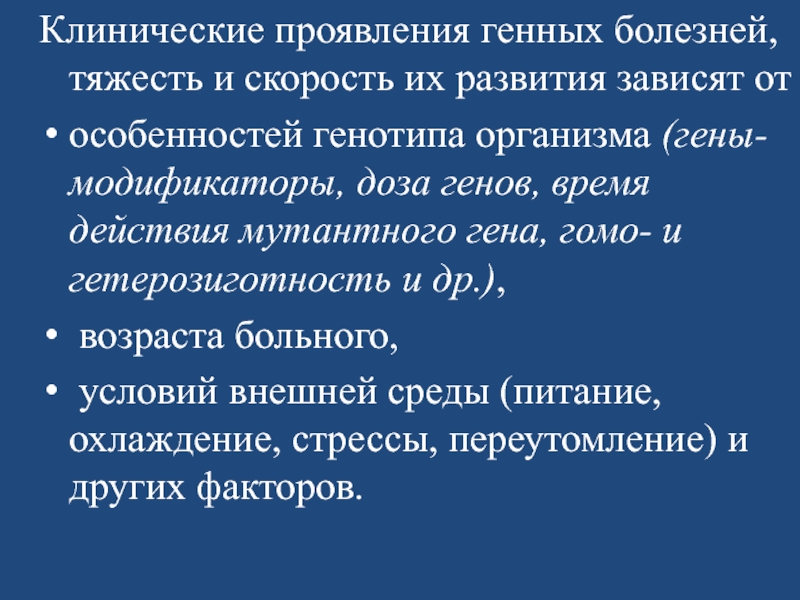

- 7. Особенностью генных (как и вообще всех наследственных)

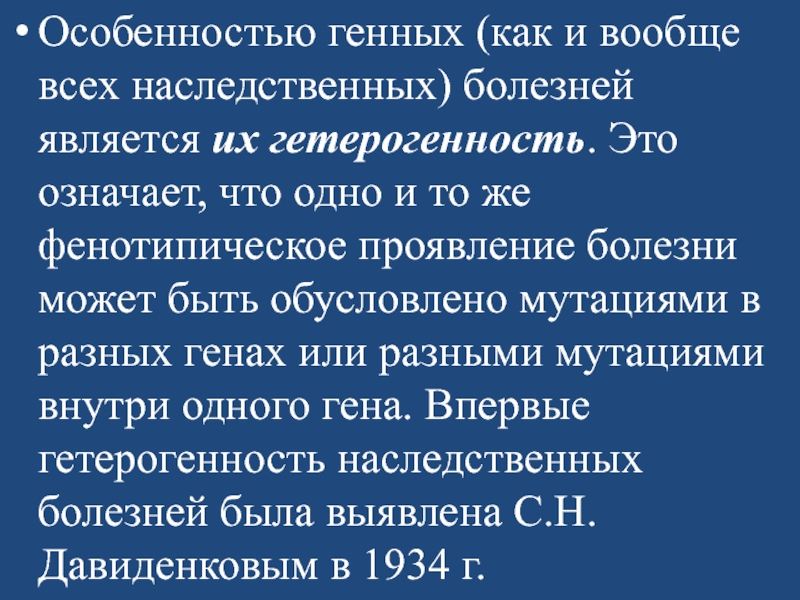

- 8. Диагностика наследственных болезней обмена веществ

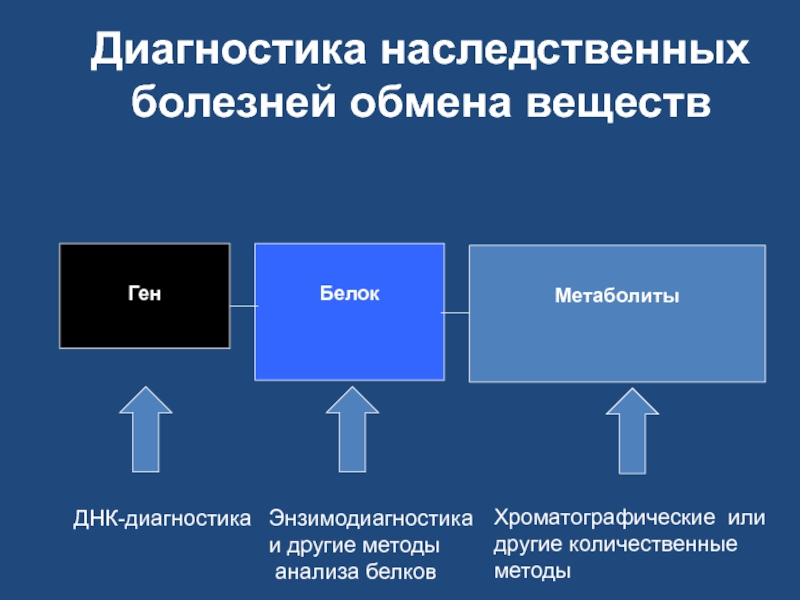

- 9. Aутосомно-доминантный тип наследования

- 10. При аутосомно-доминантном типе наследования гетерозиготное носительство

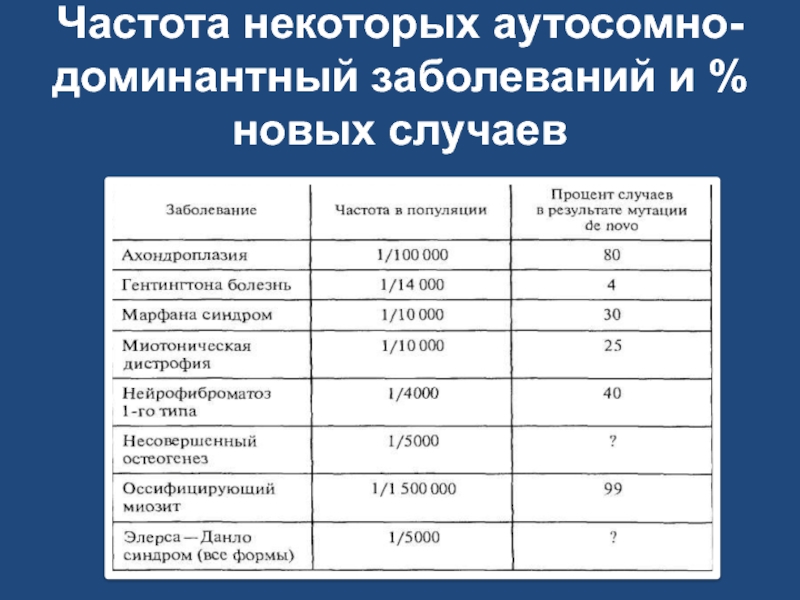

- 11. Частота некоторых аутосомно-доминантный заболеваний и % новых случаев

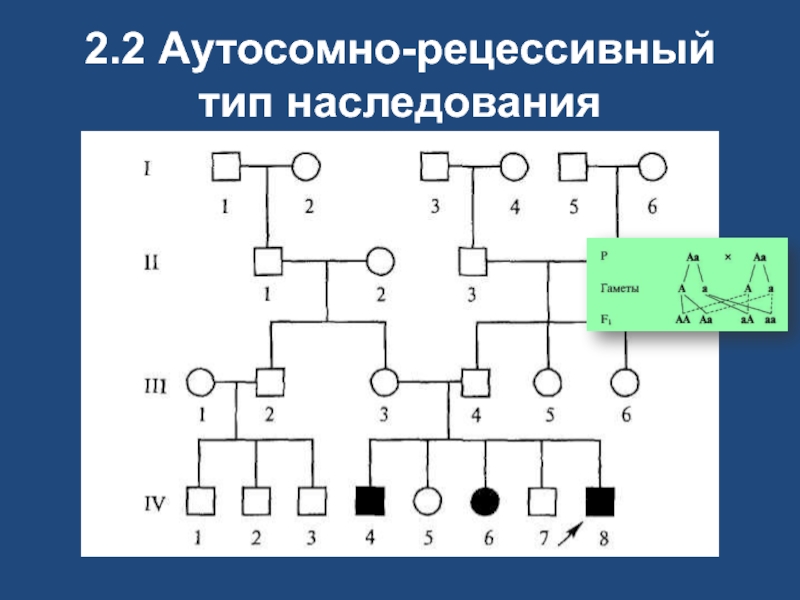

- 12. 2.2 Аутосомно-рецессивный тип наследования

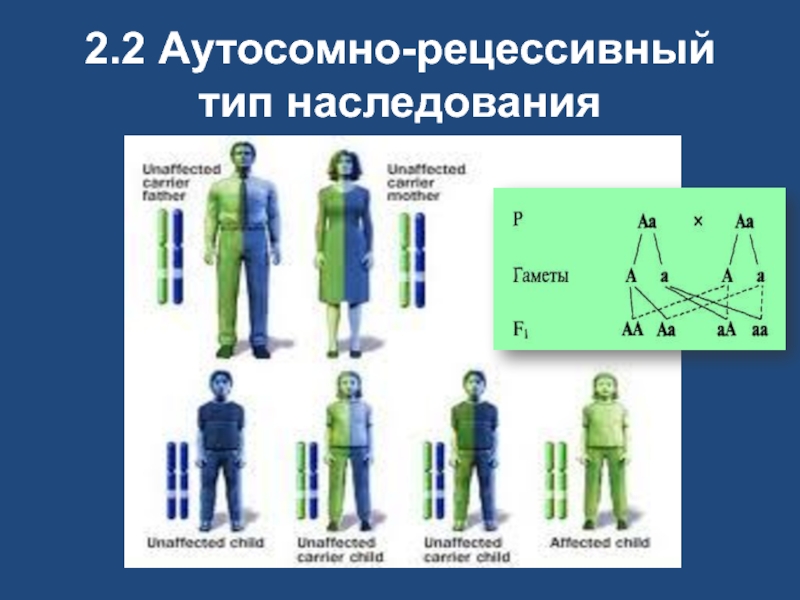

- 13. 2.2 Аутосомно-рецессивный тип наследования

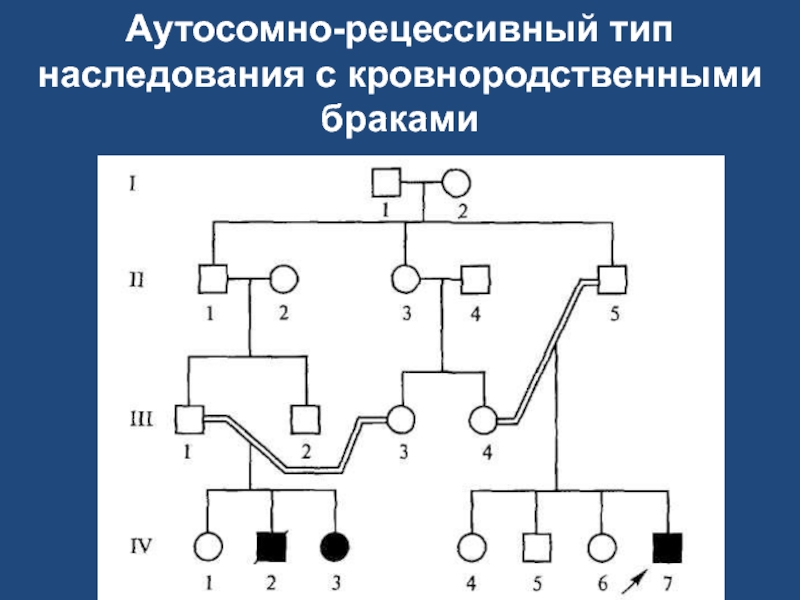

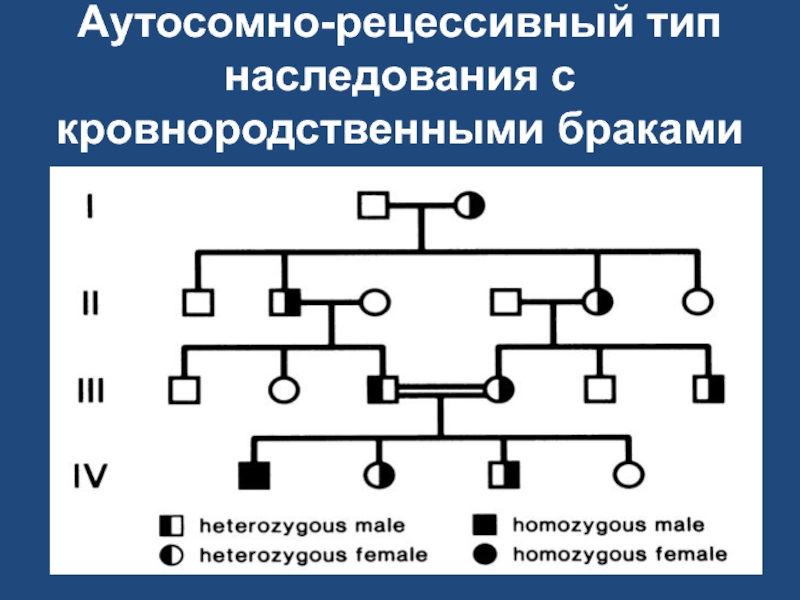

- 14. Аутосомно-рецессивный тип наследования с кровнородственными браками

- 15. Аутосомно-рецессивный тип наследования с кровнородственными браками

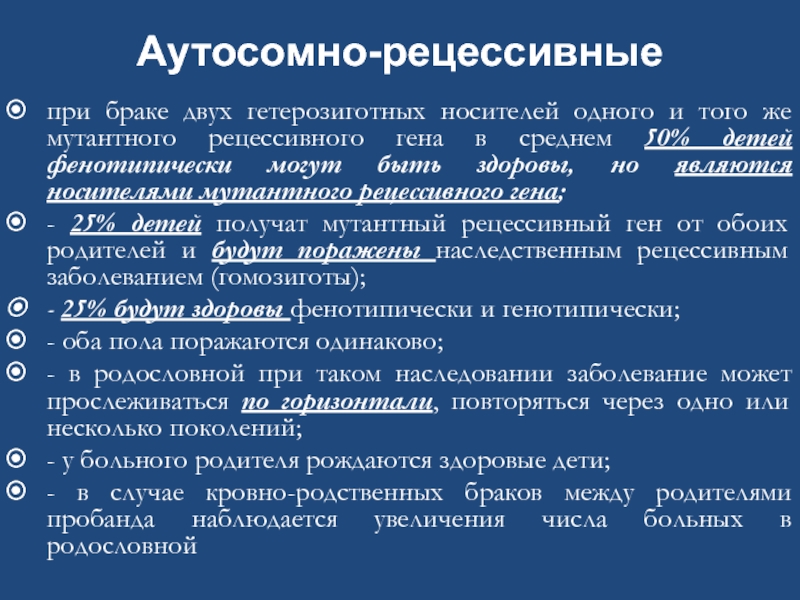

- 16. Аутосомно-рецессивные при браке двух гетерозиготных носителей одного

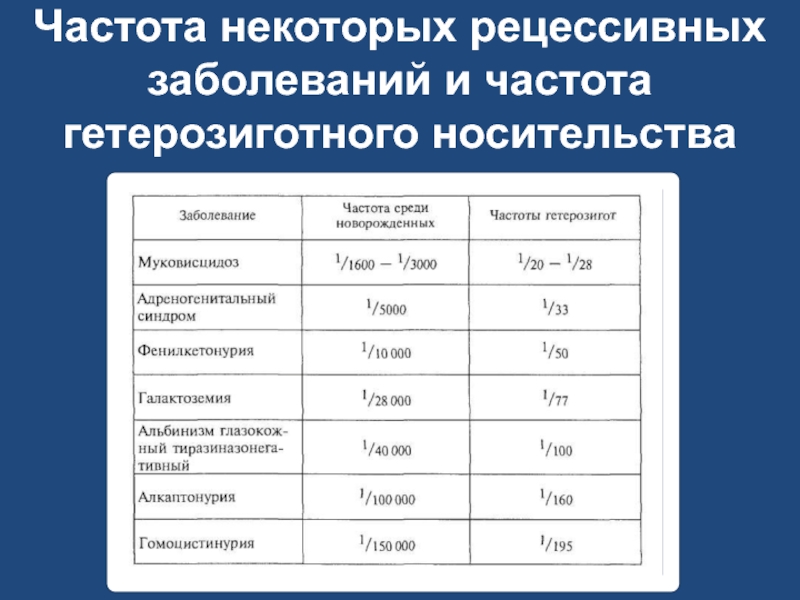

- 17. Частота некоторых рецессивных заболеваний и частота гетерозиготного носительства

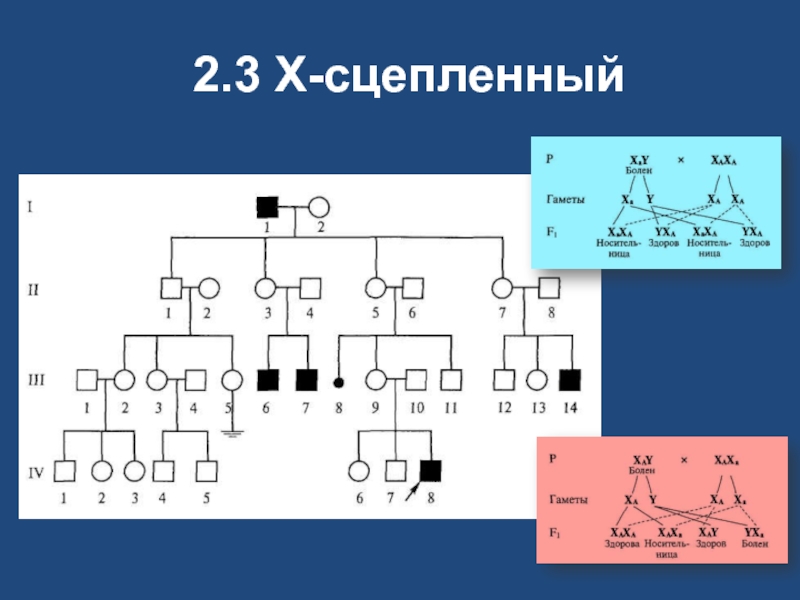

- 18. 2.3 X-сцепленный

- 20. Родословная Царской семьи

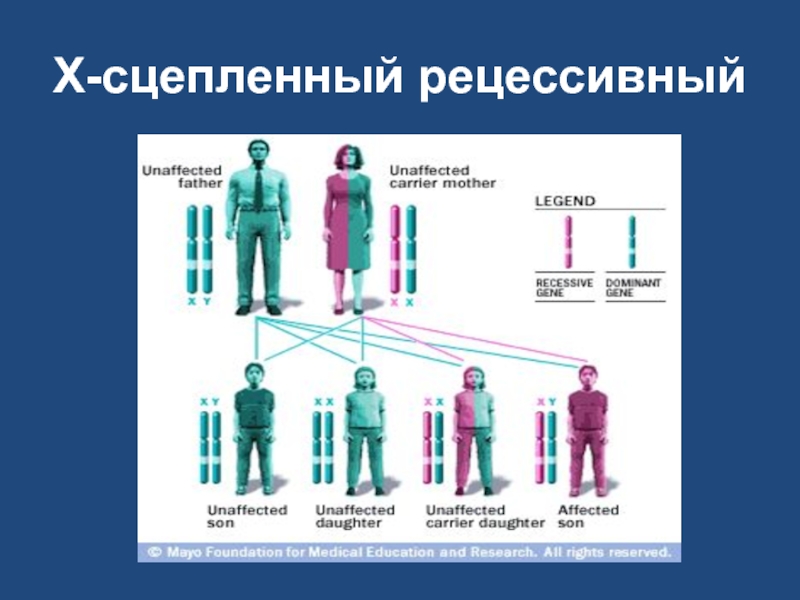

- 22. X-сцепленный рецессивный

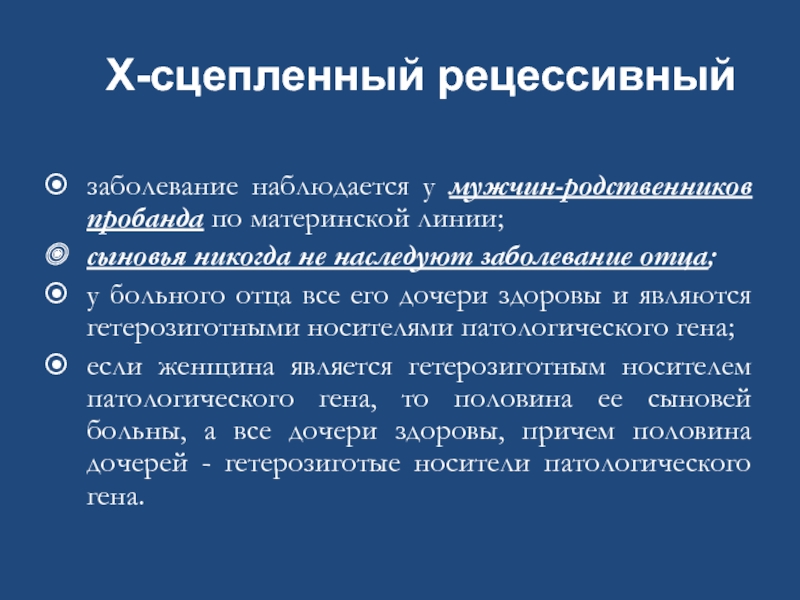

- 23. Х-сцепленный рецессивный заболевание наблюдается у мужчин-родственников пробанда

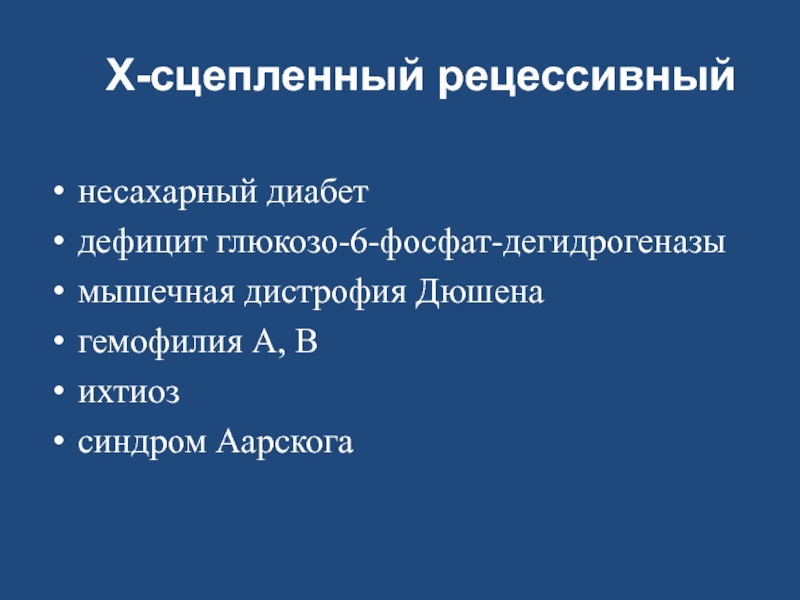

- 24. X-сцепленный рецессивный несахарный диабет дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы мышечная дистрофия Дюшена гемофилия А, В ихтиоз синдром Аарскога

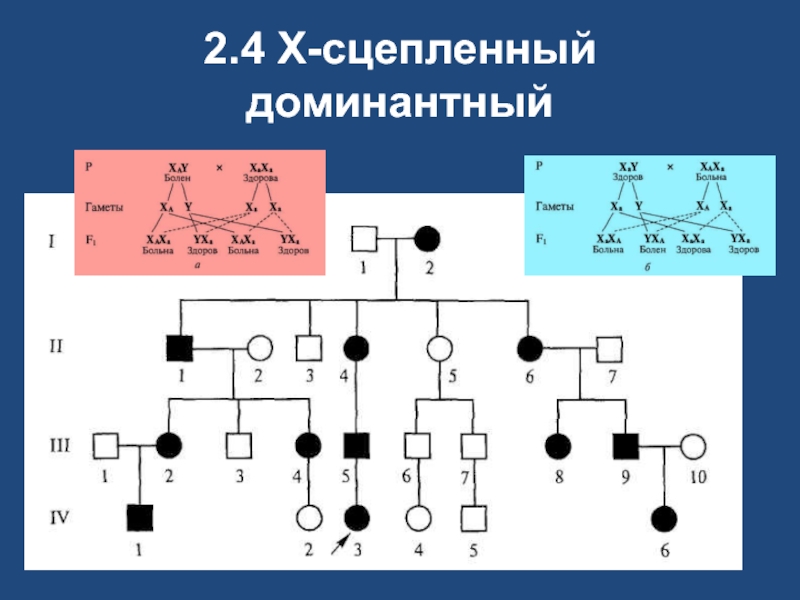

- 25. 2.4 X-сцепленный доминантный

- 26. 2.4 X-сцепленный доминантный

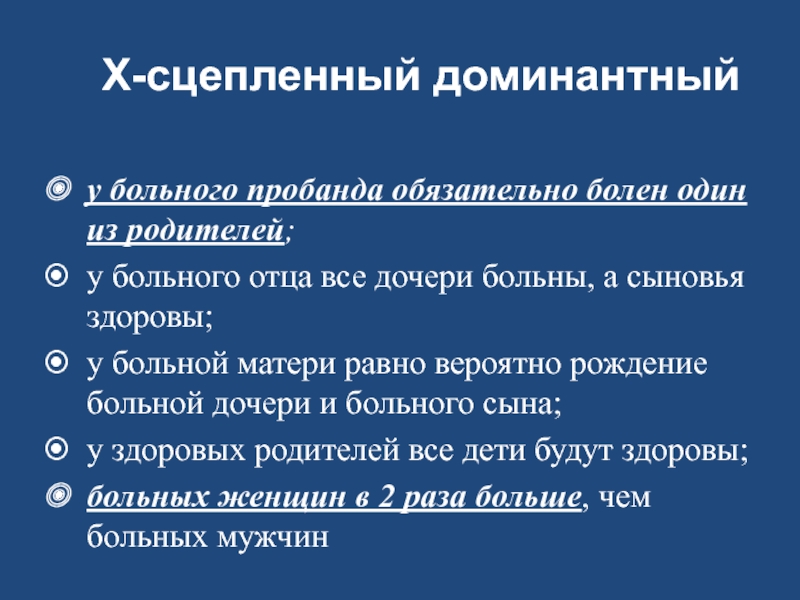

- 27. Х-сцепленный доминантный у больного пробанда обязательно болен

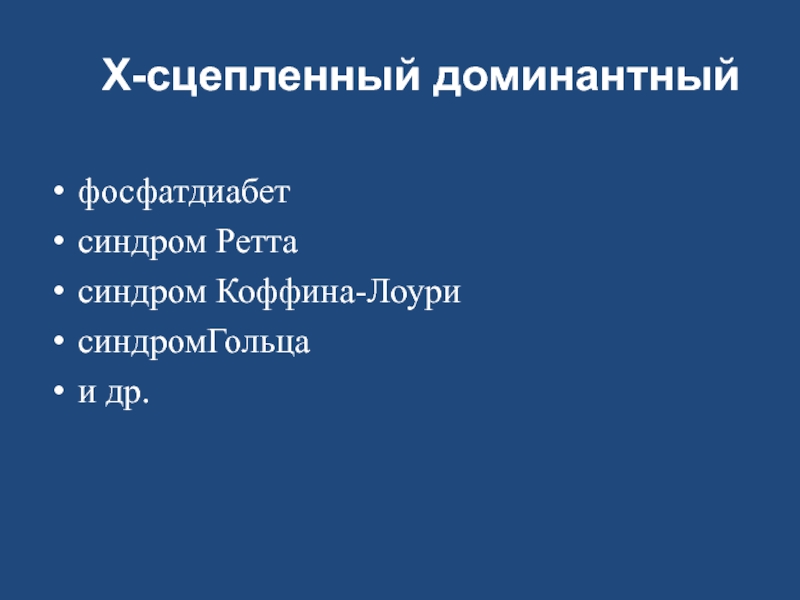

- 28. Х-сцепленный доминантный фосфатдиабет синдром Ретта синдром Коффина-Лоури синдромГольца и др.

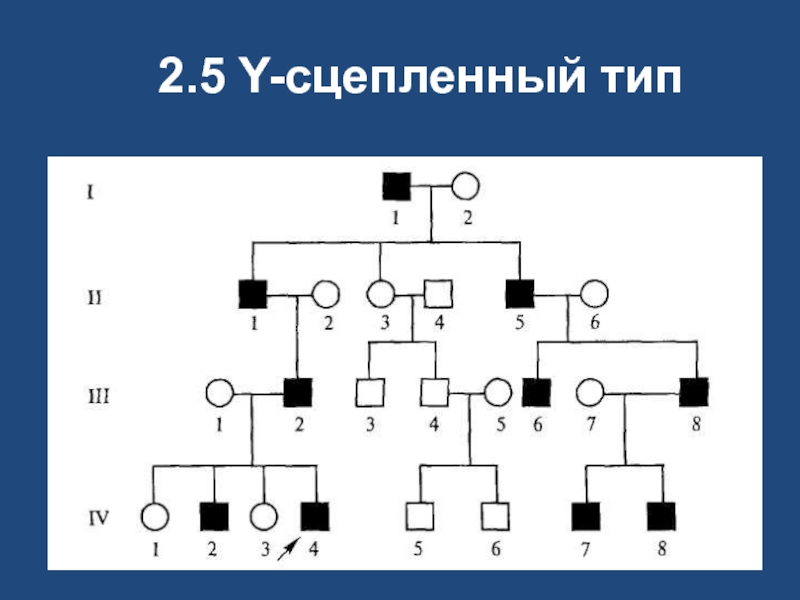

- 29. 2.5 Y-сцепленный тип

- 30. Y-сцепленное наследование в Y-хромосоме находятся гены: детерминирующий

- 31. 2.6 Митохондриальная наследственность

- 32. 2.6 Митохондриальная наследственность

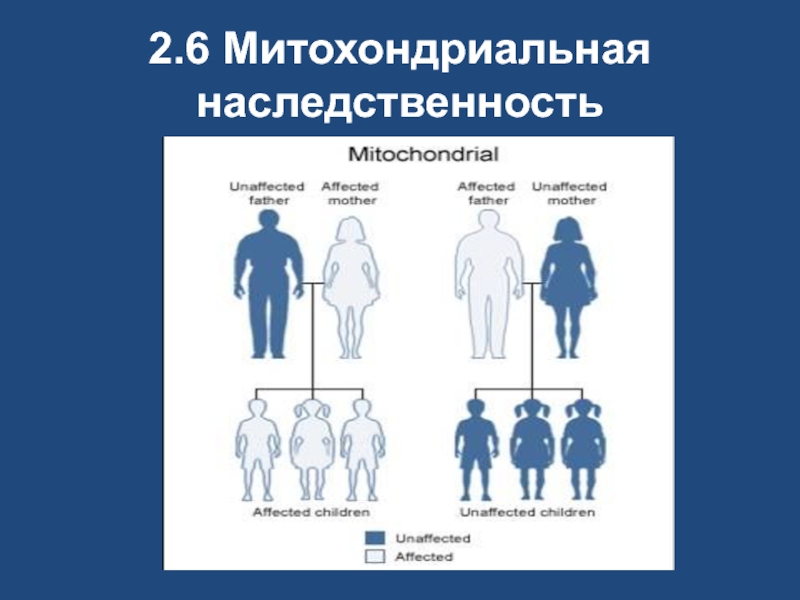

- 33. Цитоплазматическая наследственность атрофия зрительного нерва Лебера; митохондриальная

- 34. Наследственные болезни аминокислотного обмена

- 35. Фенилкетонурия

- 36. У больных нарушено превращение аминокислоты фенилаланина в

- 37. Фенилкетонурия встречается в среднем в мировом масштабе

- 38. Ребенок с фенилкетонурией рождается здоровым, но в

- 40. Большинство больных - блондины со светлой кожей

- 41. Диагностика Производится полуколичественным тестом или количественным определением

- 42. Лечение и профилактика При своевременной диагностике

- 43. Лечение и профилактика При рождении ребёнка в

- 44. Лечение и профилактика Лечение проводится в виде

- 46. Некоторые (мягкие) формы заболевания поддаются лечению кофактором

- 47. Наследственные болезни соединительной ткани

- 48. Синдром Марфана

- 49. Синдром Марфана (Болезнь Марфана, Marfan syndrome) —

- 50. Причина болезни -- мутация в гене,

- 52. В классических случаях лица с синдромом Марфана

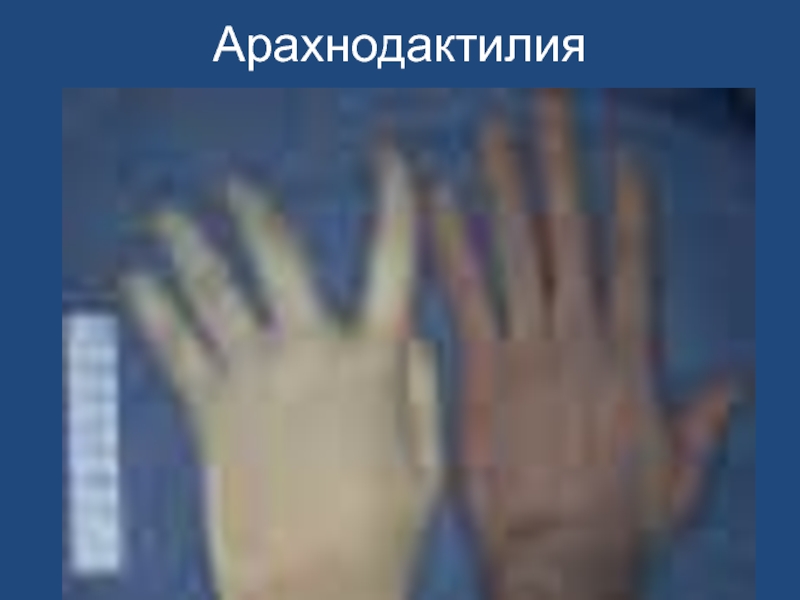

- 53. Арахнодактилия

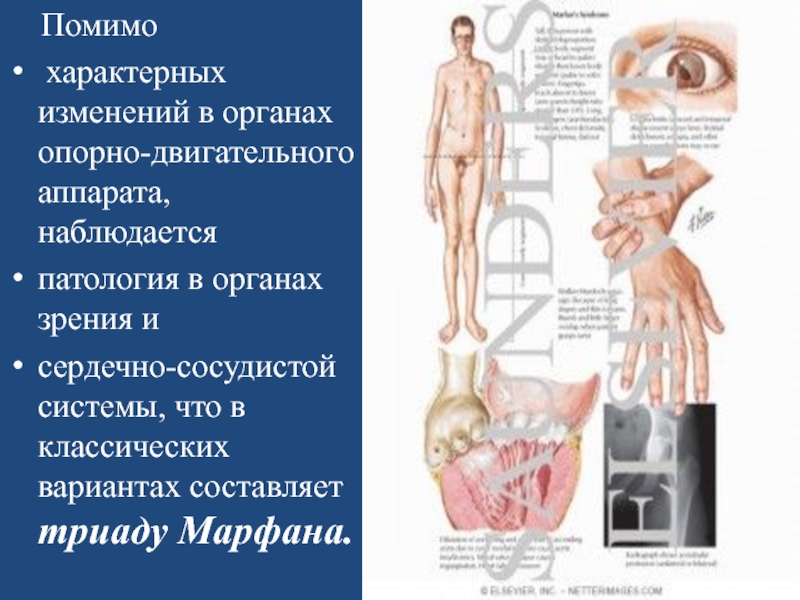

- 54. Помимо характерных изменений в

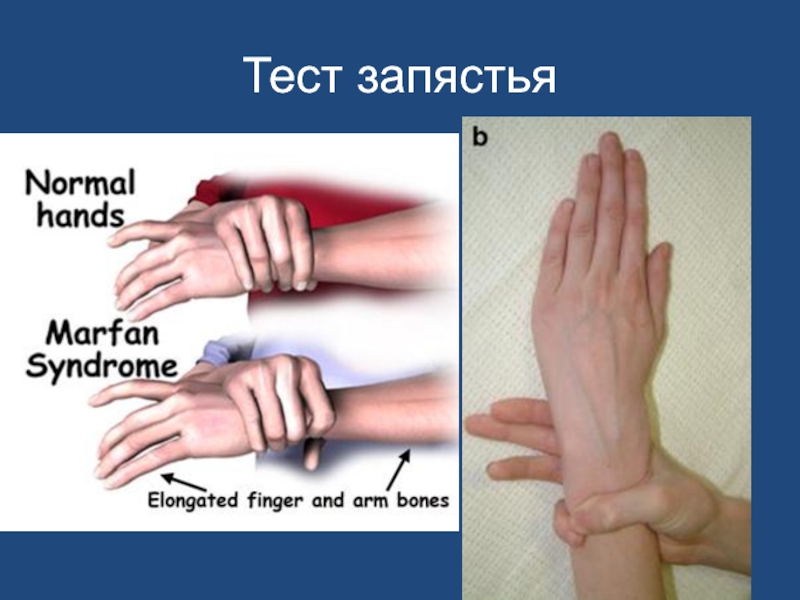

- 55. Тест запястья

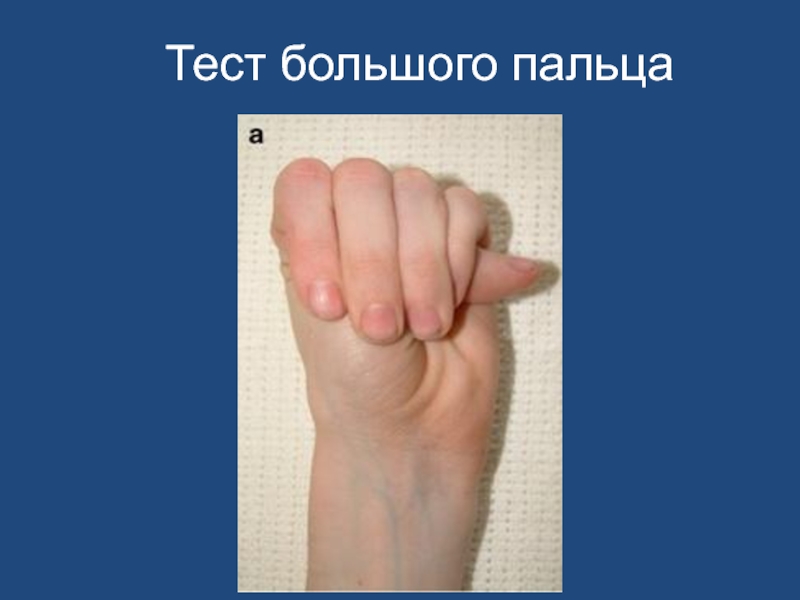

- 56. Тест большого пальца

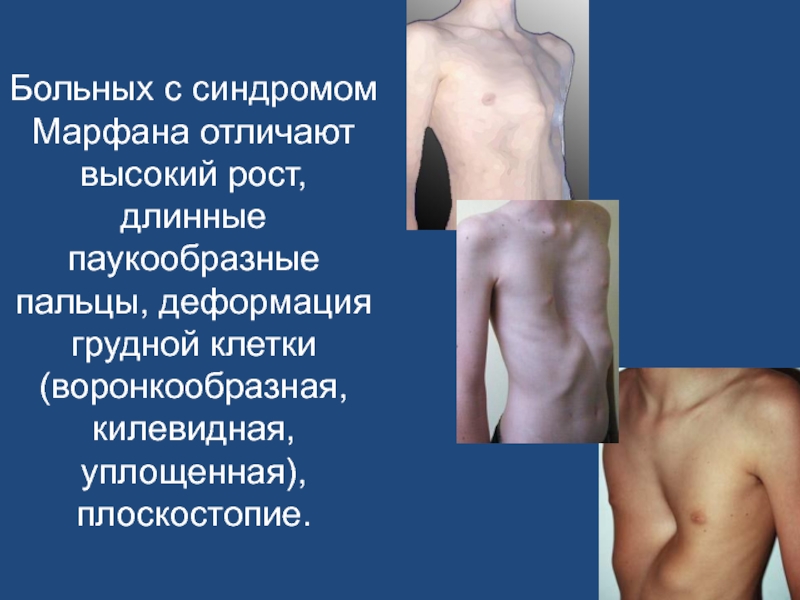

- 57. Больных с синдромом Марфана отличают высокий рост,

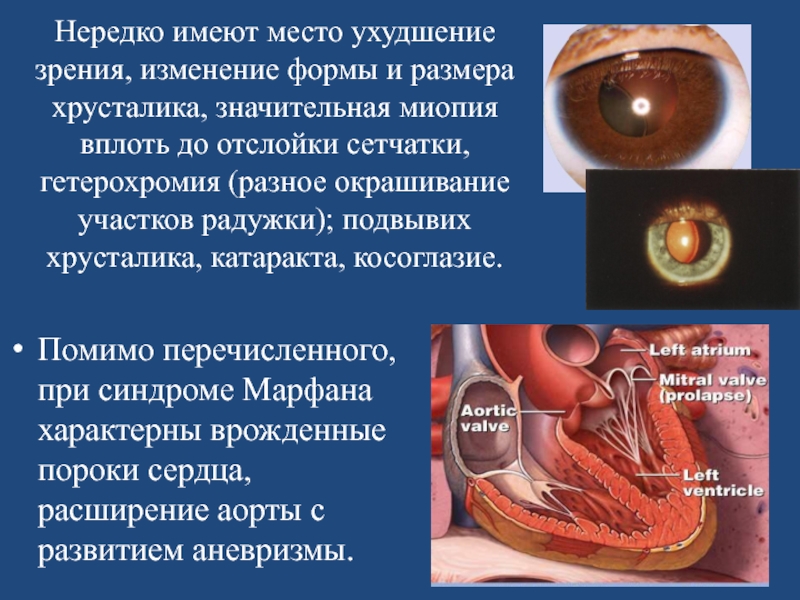

- 58. Нередко имеют место ухудшение зрения, изменение формы

- 59. Лечение в основном симптоматическое. Положительное действие оказывают

- 61. МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ

- 63. Мукополисахаридозы Группа наследственных (генетических) болезней, вызванных

- 64. ЭТИОЛОГИЯ генетический дефект ферментного расщепления углеводной части

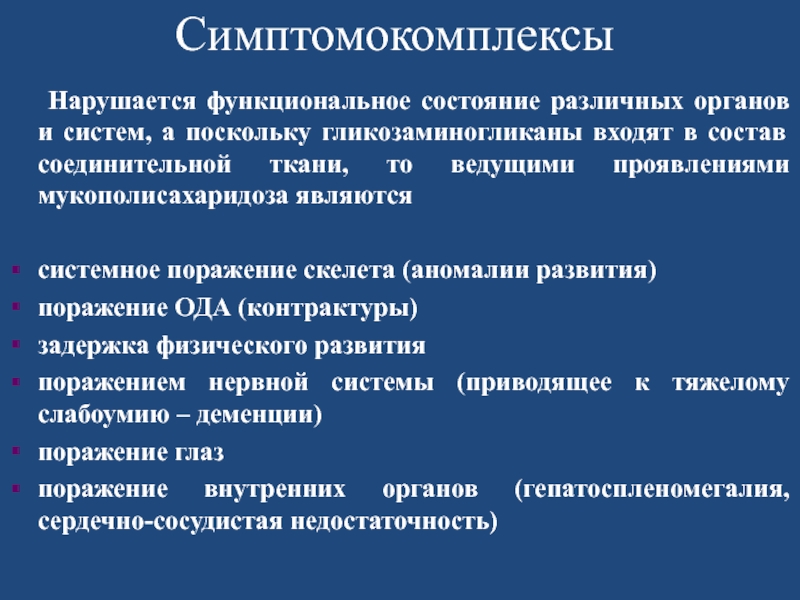

- 65. Симптомокомплексы Нарушается функциональное состояние различных органов и

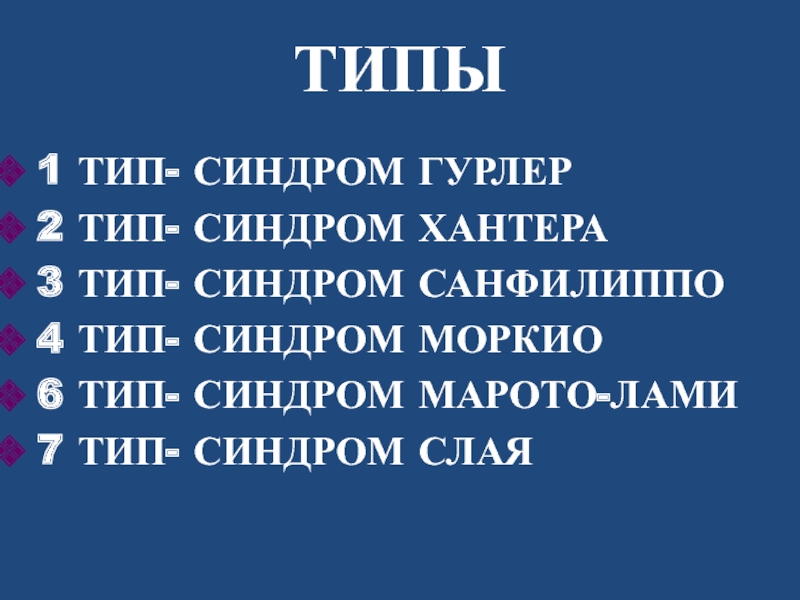

- 66. ТИПЫ 1 ТИП- СИНДРОМ ГУРЛЕР 2 ТИП-

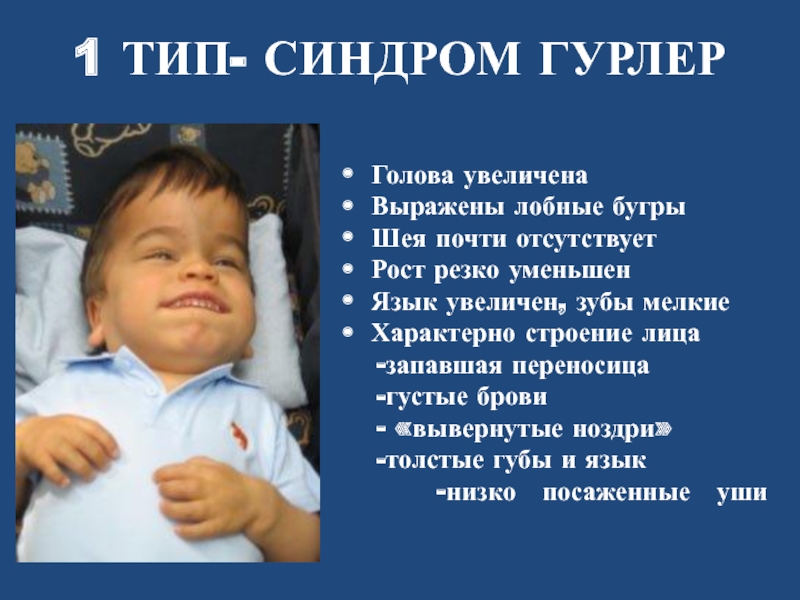

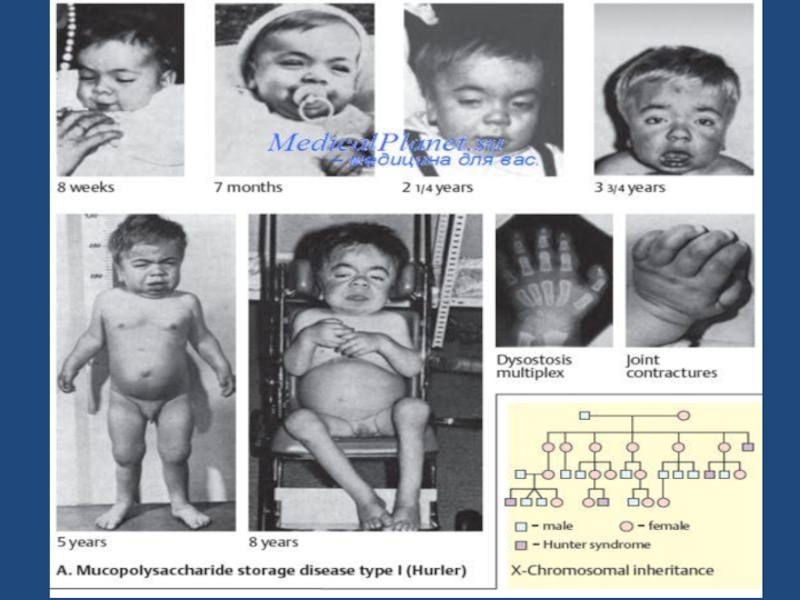

- 67. 1 ТИП- СИНДРОМ ГУРЛЕР Голова увеличена

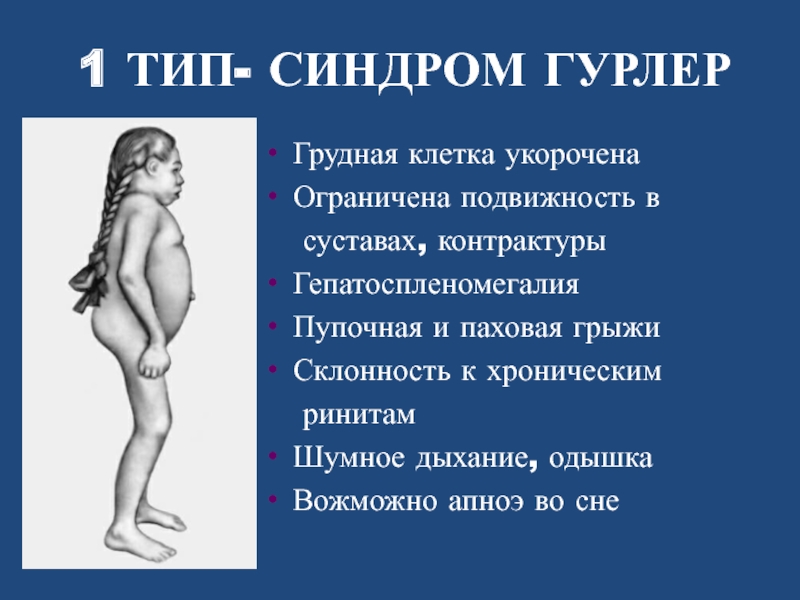

- 68. Грудная клетка укорочена Ограничена подвижность в суставах,

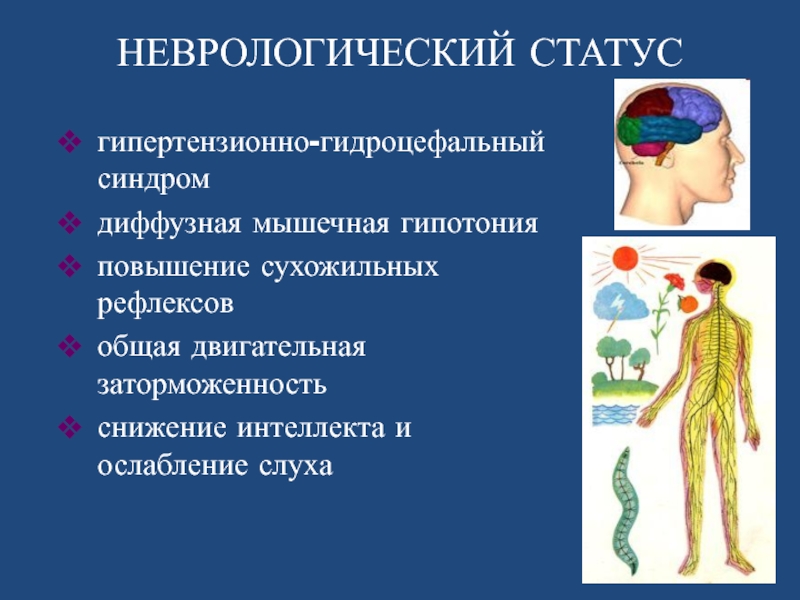

- 70. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС гипертензионно-гидроцефальный синдром диффузная мышечная гипотония

- 71. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ Гипертелоризм Густые ресницы Пастозные веки

- 72. СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА Характерны изменения со

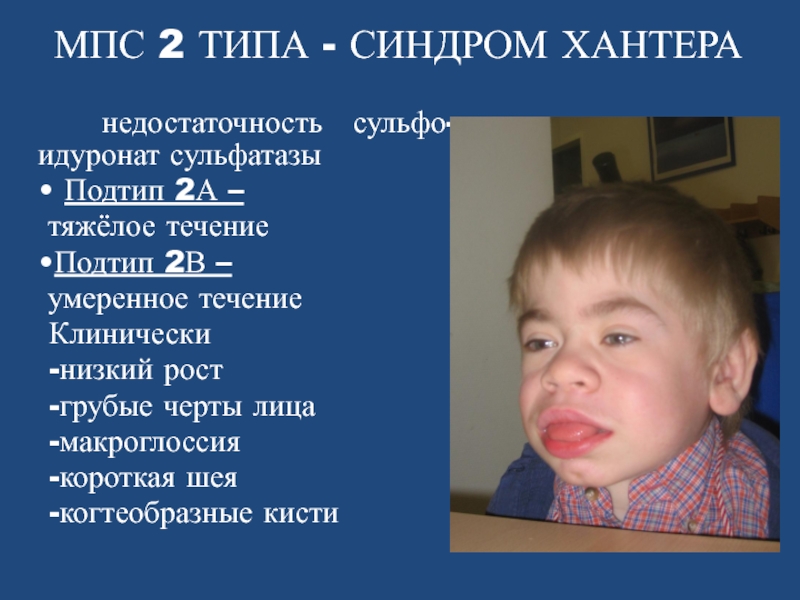

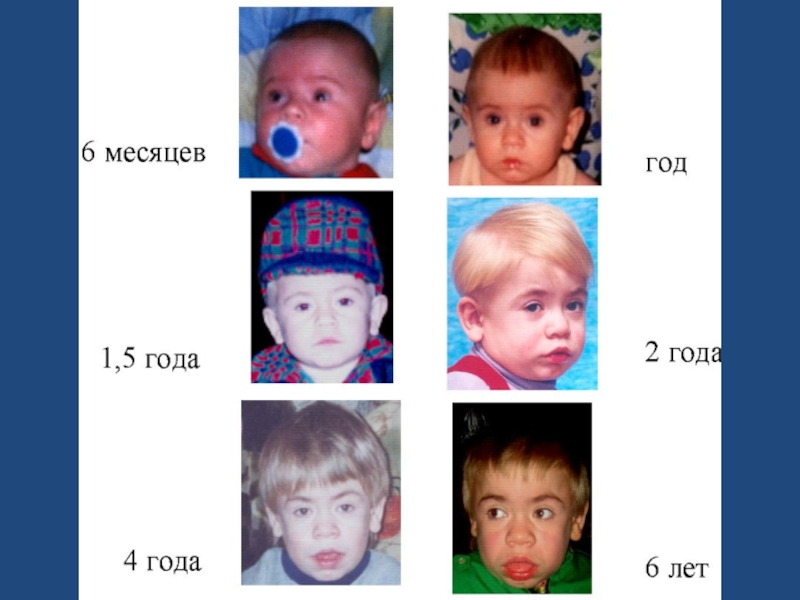

- 73. МПС 2 ТИПА - СИНДРОМ ХАНТЕРА ТИП

- 74. МПС 2 ТИПА - СИНДРОМ ХАНТЕРА

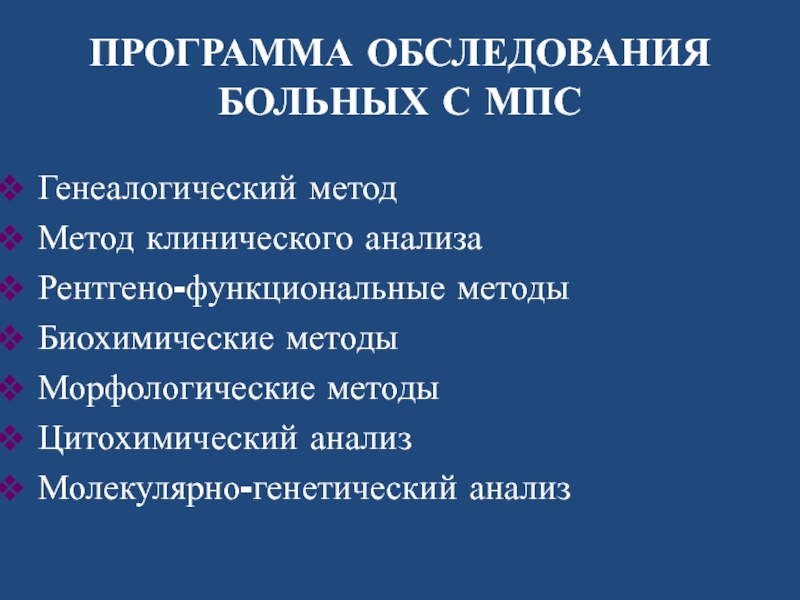

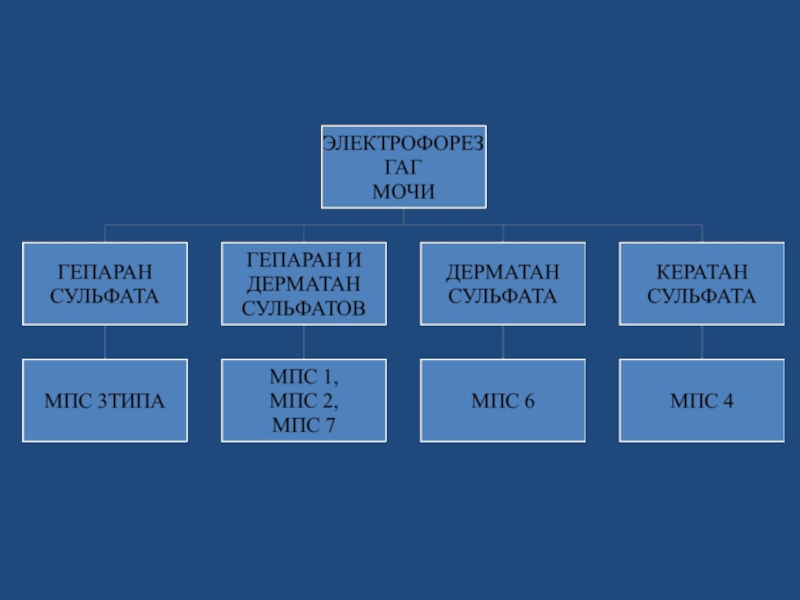

- 76. ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МПС Генеалогический

- 77. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Выделение главных симптомов и признаков, присущих каждому типу МПС

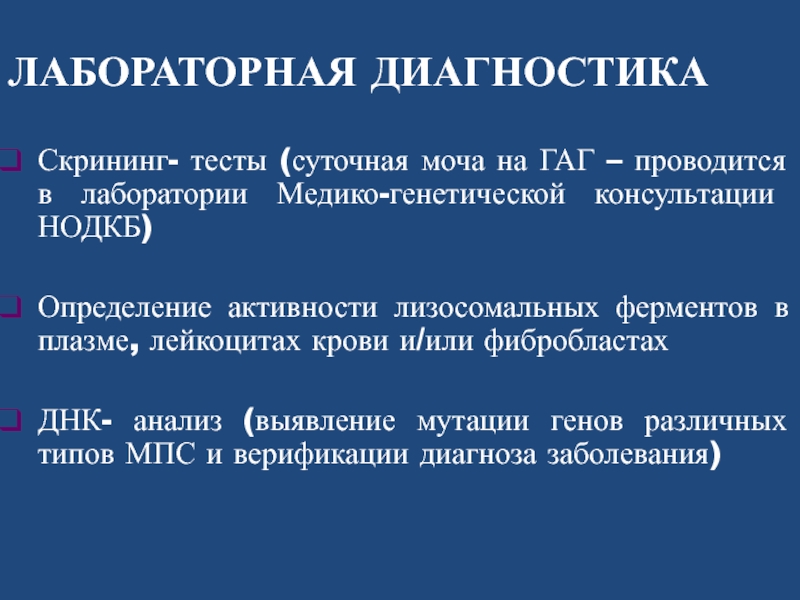

- 78. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Скрининг- тесты (суточная моча на

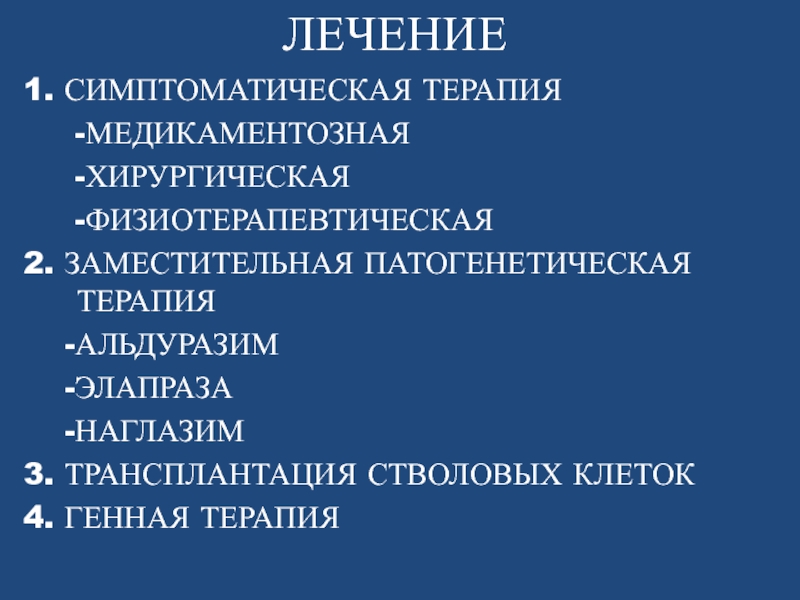

- 80. ЛЕЧЕНИЕ 1. СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

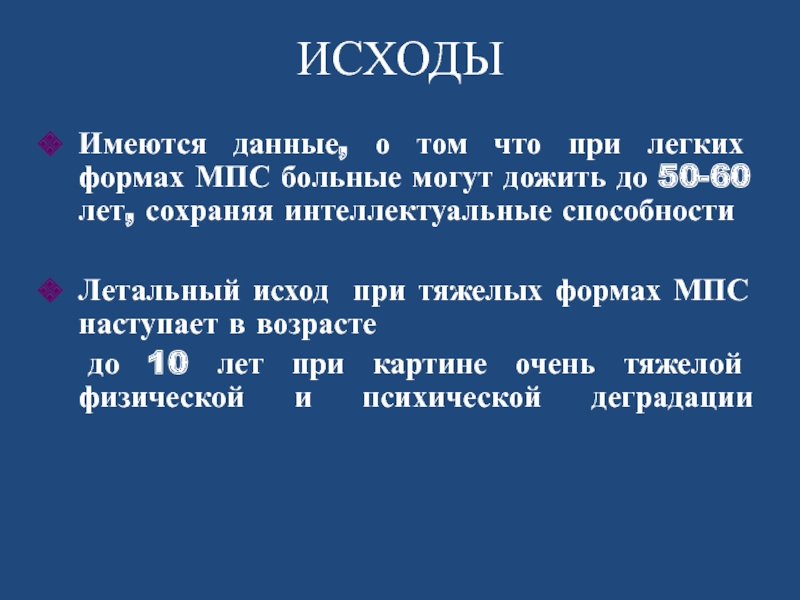

- 81. ИСХОДЫ Имеются данные, о том что при

- 82. ПРОФИЛАКТИКА МПС Медико-генетическое консультирование семей Выявление гетерозиготных

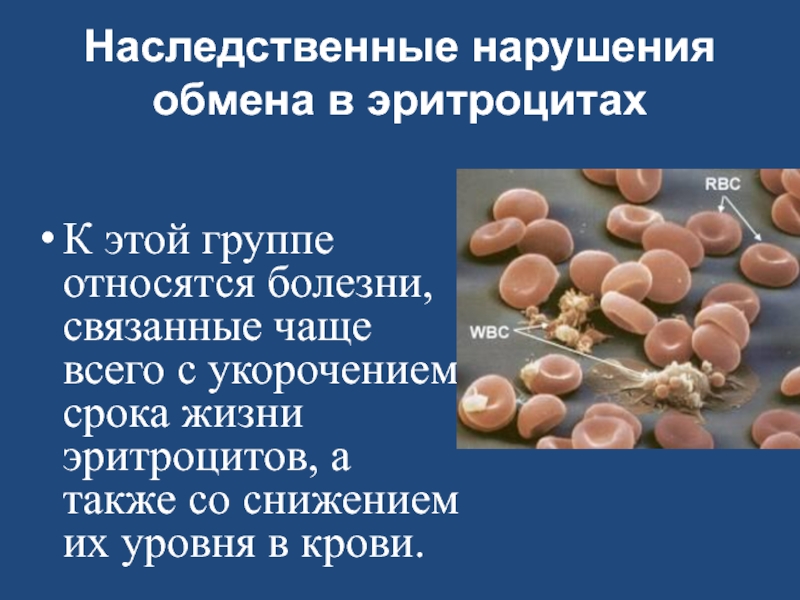

- 83. Наследственные нарушения обмена в эритроцитах

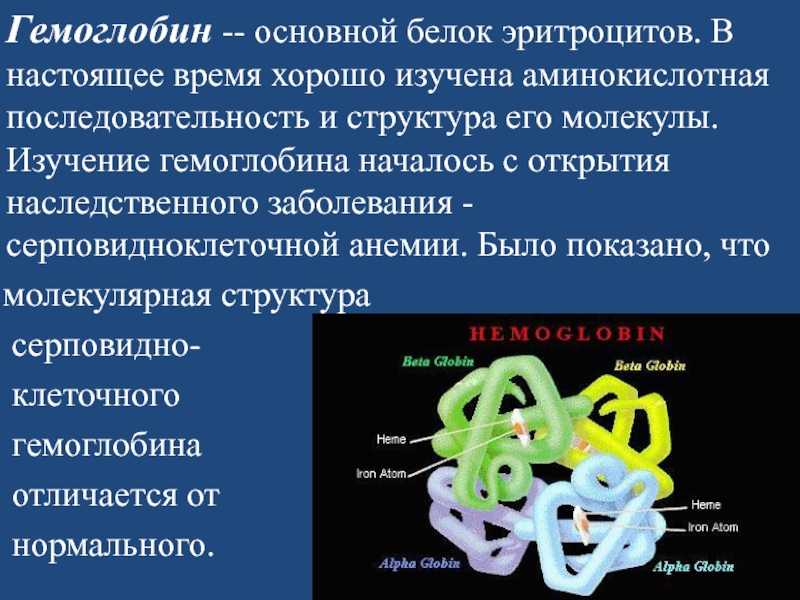

- 84. Гемоглобин -- основной белок эритроцитов. В настоящее

- 85. В результате мутаций в эритроцитах и

- 86. Гемолитические анемии включают заболевания, обусловленные снижением

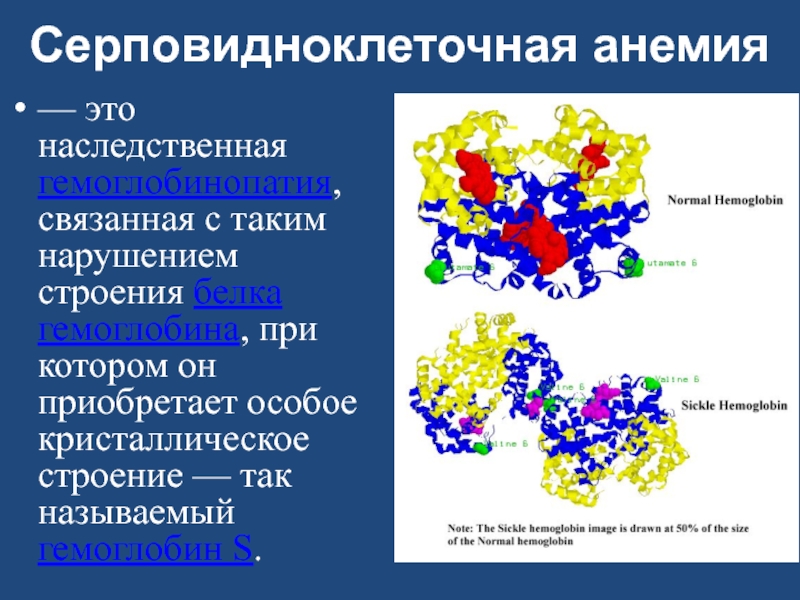

- 87. Серповидноклеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия,

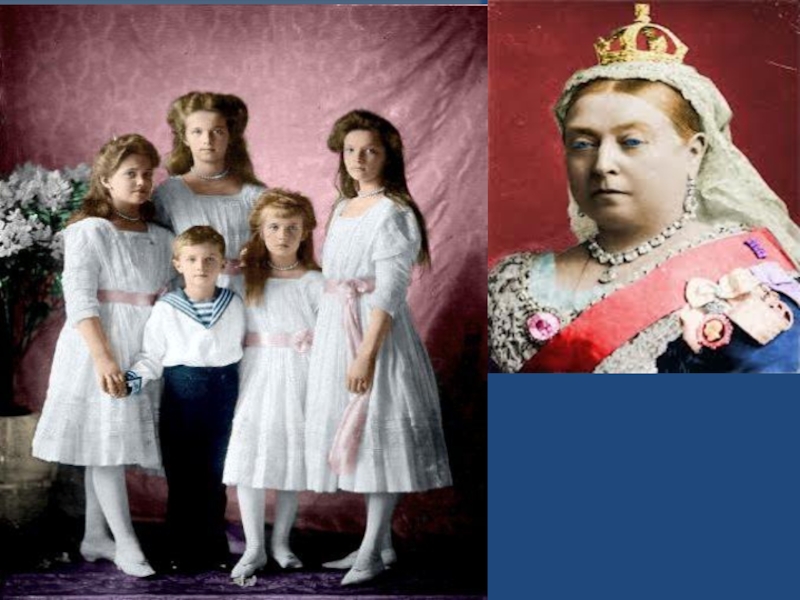

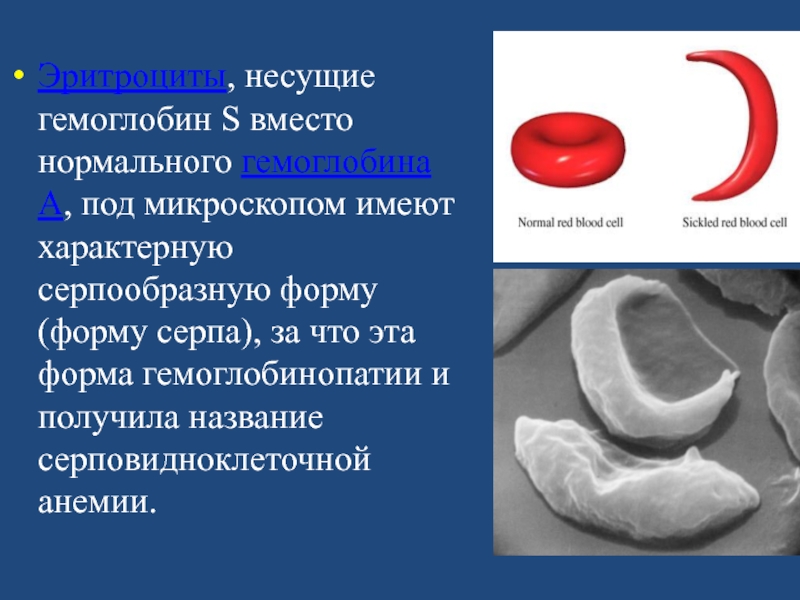

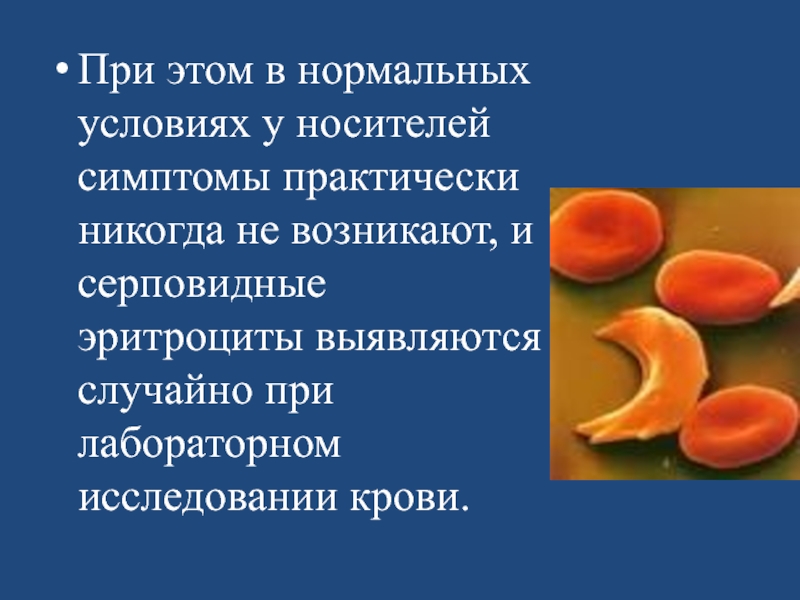

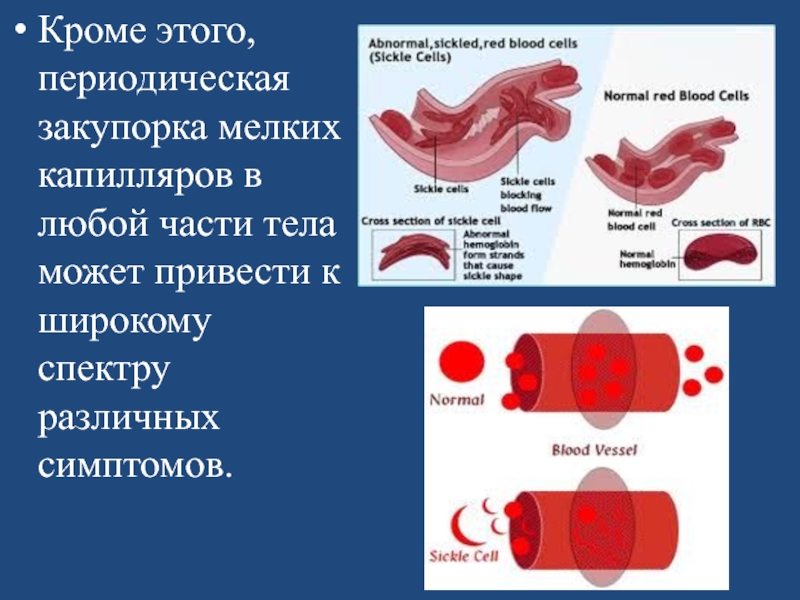

- 88. Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального

- 89. Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью

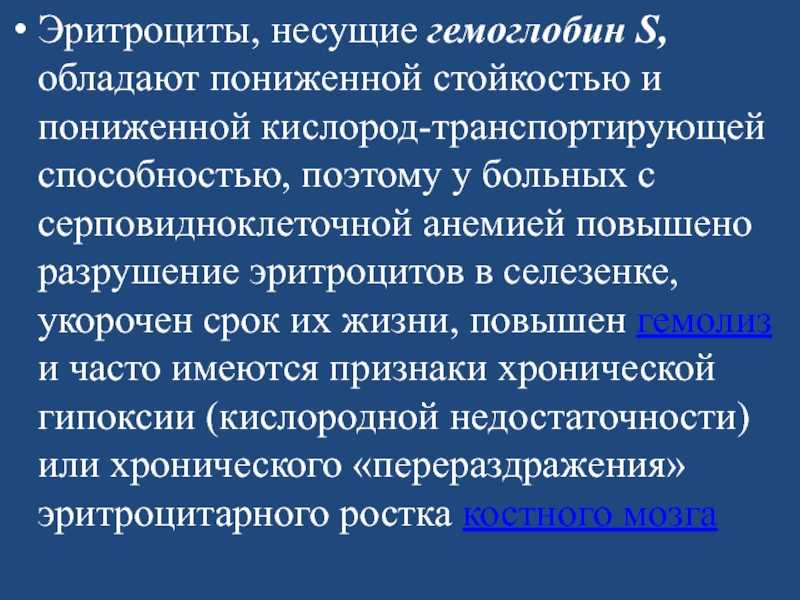

- 90. Серповидноклеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием)

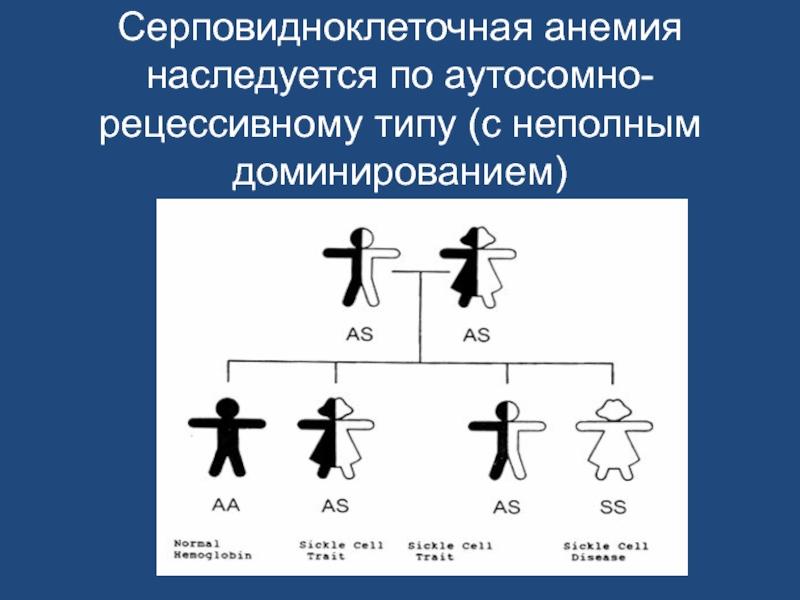

- 91. У носителей, гетерозиготных по гену серповидноклеточной анемии,

- 92. При этом в нормальных условиях у носителей

- 93. Симптомы у носителей могут появиться при гипоксии

- 94. Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира,

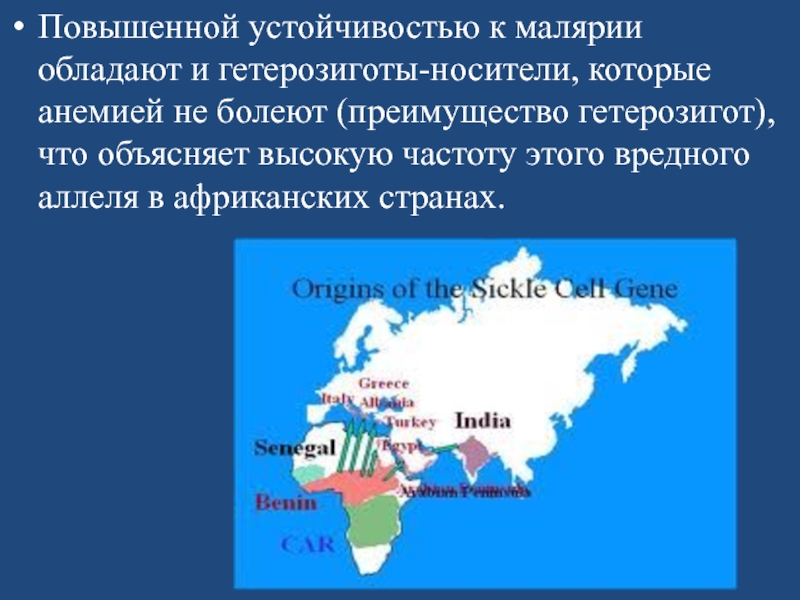

- 95. Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители,

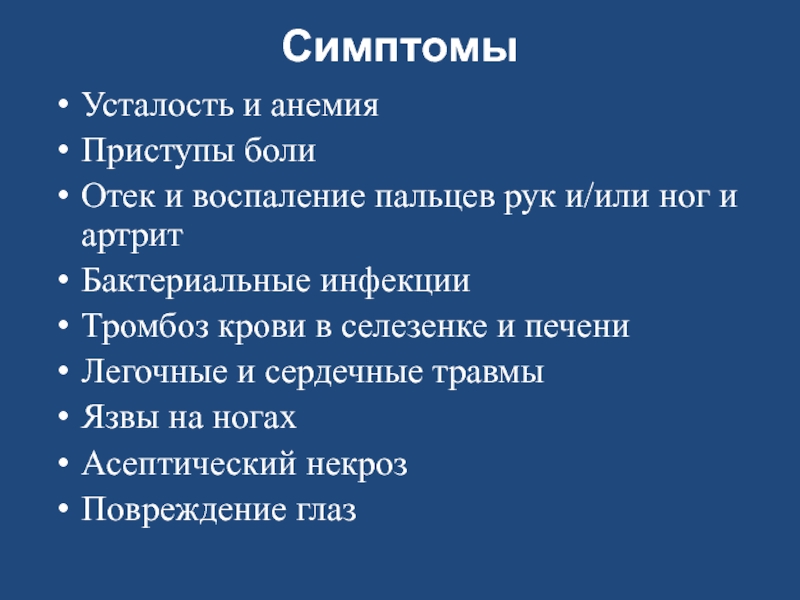

- 96. Симптомы Усталость и анемия Приступы боли

- 97. Симптомы серповидноклеточной анемии делятся на две основные

- 98. Кроме этого, периодическая закупорка мелких капилляров в

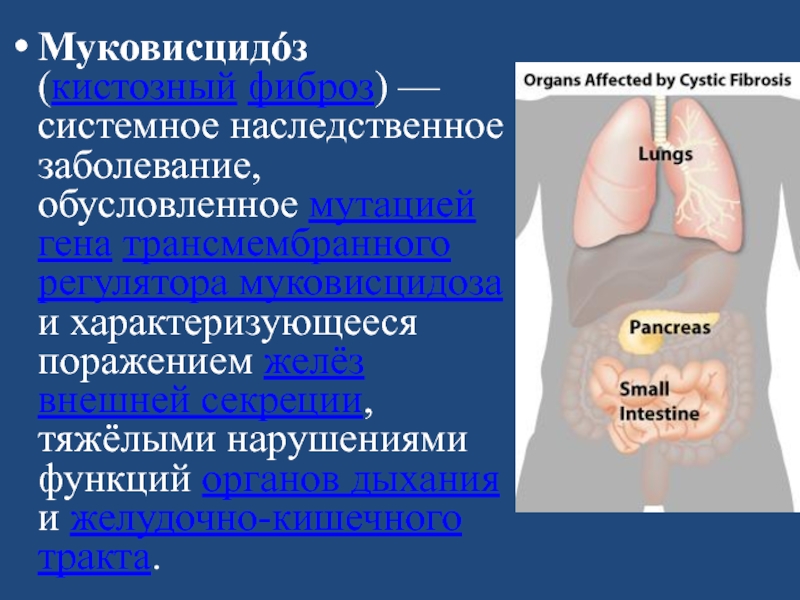

- 99. Обычно никаких симптомов не проявляется до 3-месячного

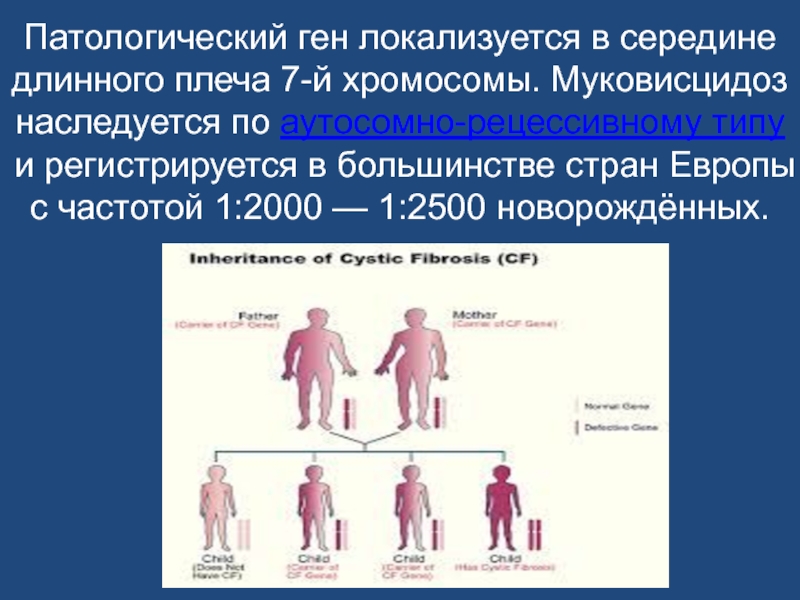

- 100. Единственным очень серьёзным осложнением серповидноклеточной анемии у

- 101. Проблемой детей школьного возраста с серповидноклеточной анемией

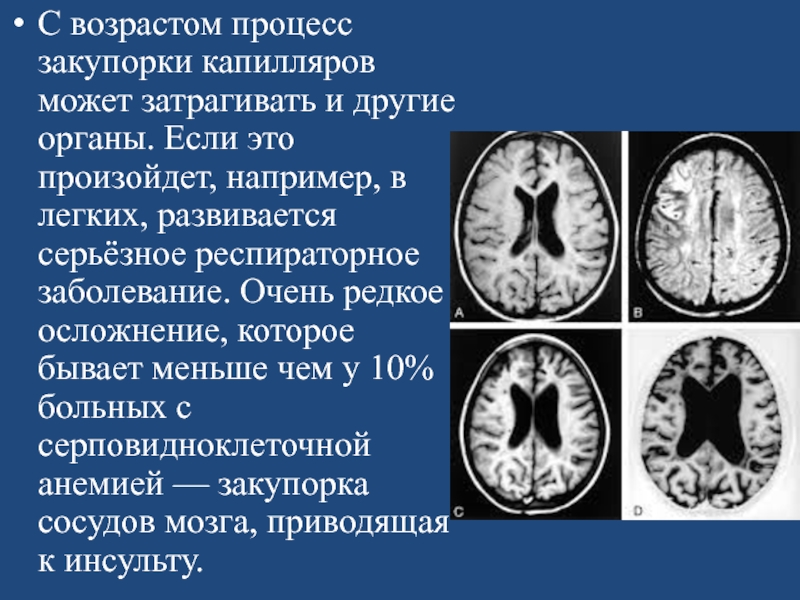

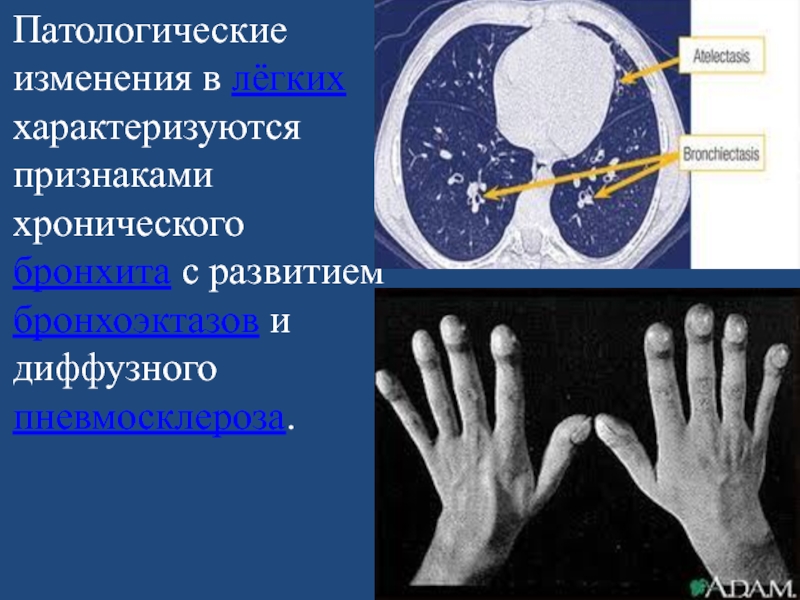

- 102. С возрастом процесс закупорки капилляров может затрагивать

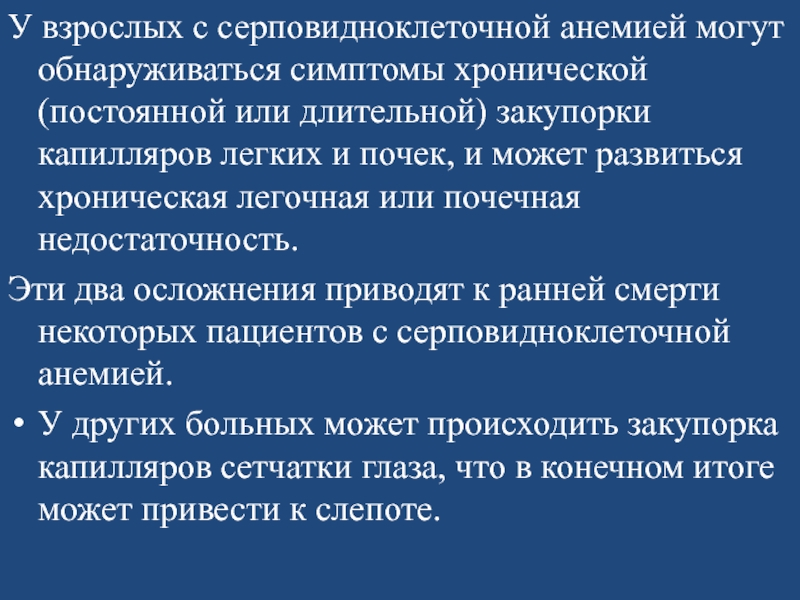

- 103. У взрослых с серповидноклеточной анемией могут обнаруживаться

- 104. Специальных методов лечения нет. Важное значение имеет

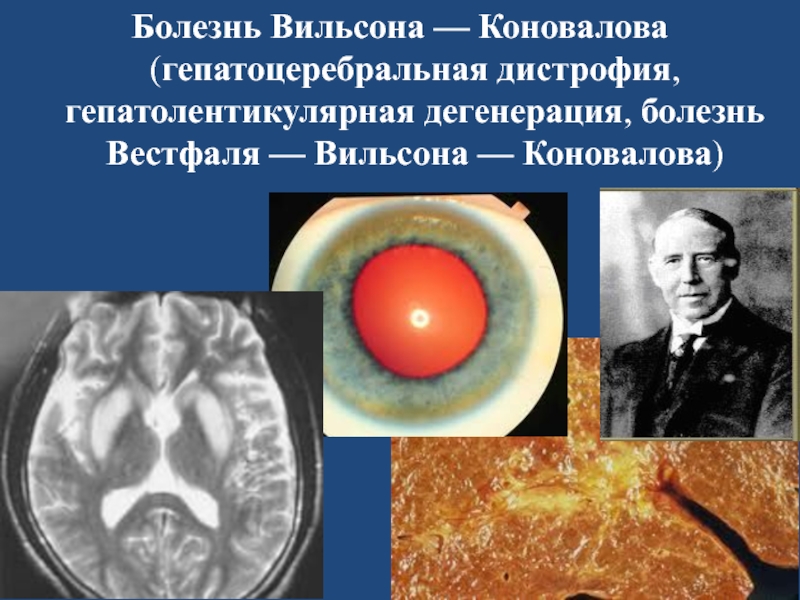

- 105. Болезнь Вильсона — Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова)

- 106. Болезнь Вильсона — Коновалова врождённое нарушение метаболизма меди,

- 107. Диагностируется у 5-10 % больных циррозом печени дошкольного

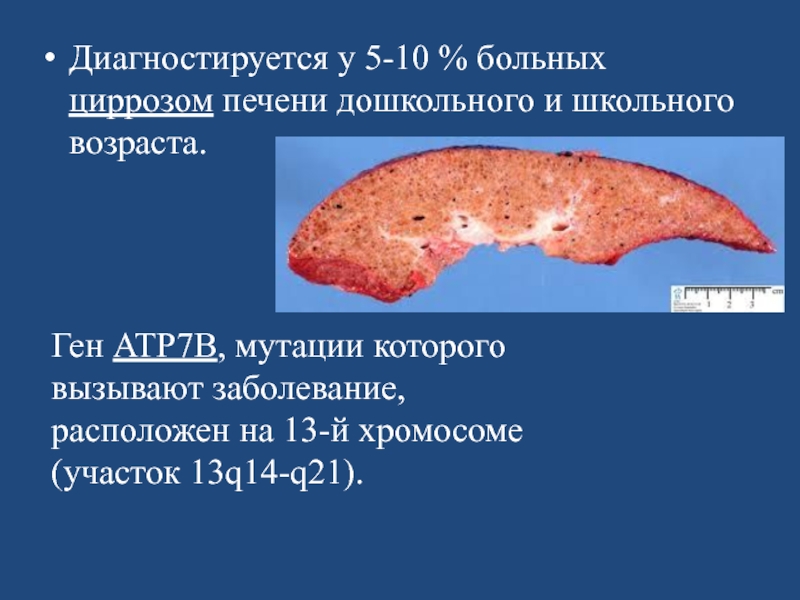

- 108. Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу.

- 109. Основную роль в патогенезе играет нарушение обмена

- 110. В печени формируется крупноузловой или смешанный

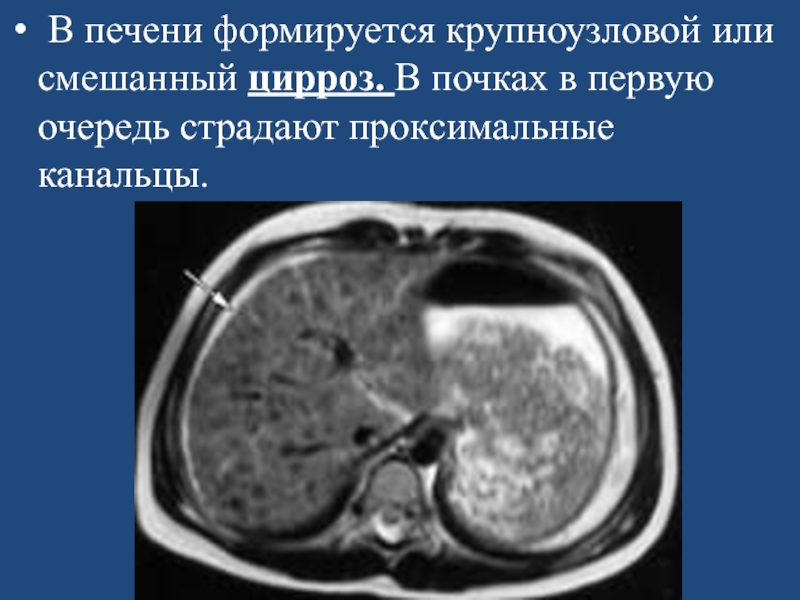

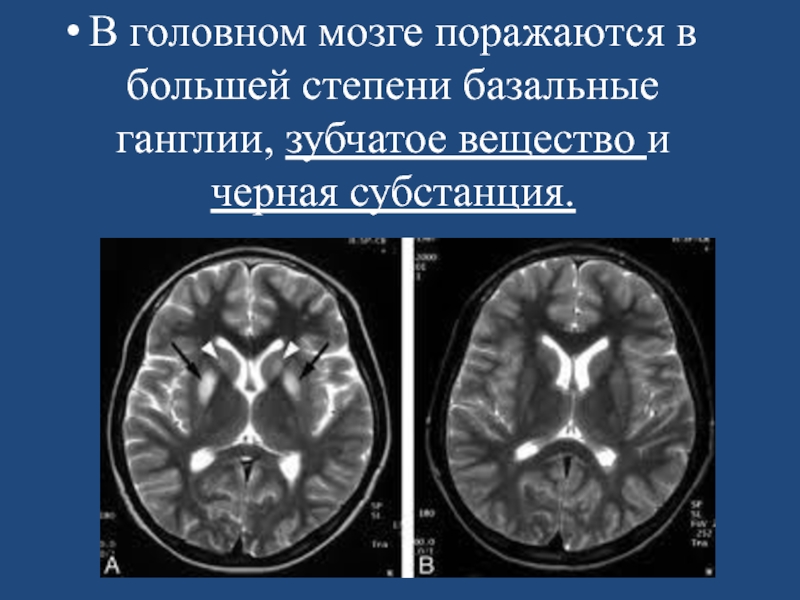

- 111. В головном мозге поражаются в большей степени базальные ганглии, зубчатое вещество и черная субстанция.

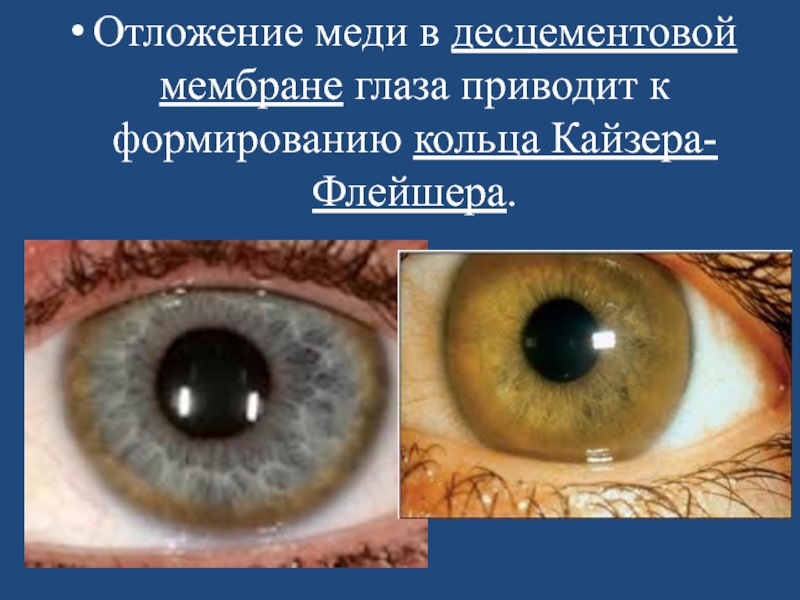

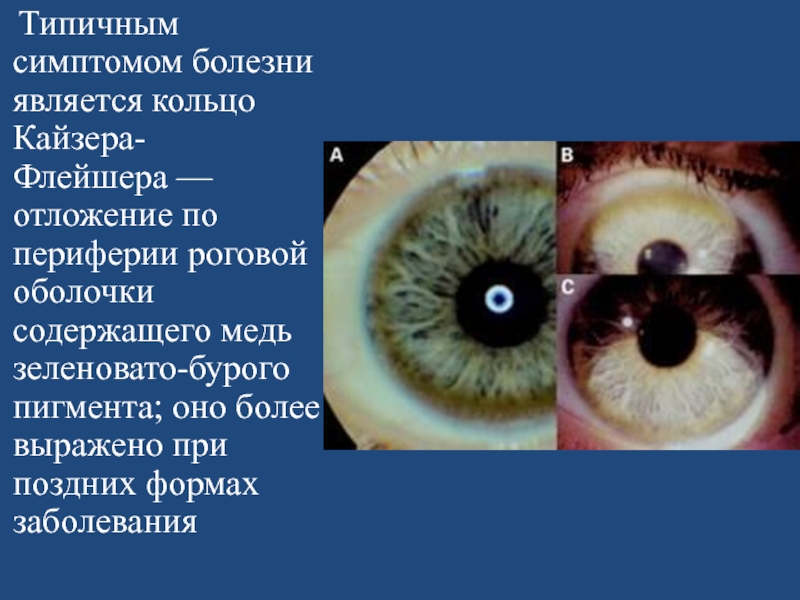

- 112. Отложение меди в десцементовой мембране глаза приводит к формированию кольца Кайзера-Флейшера.

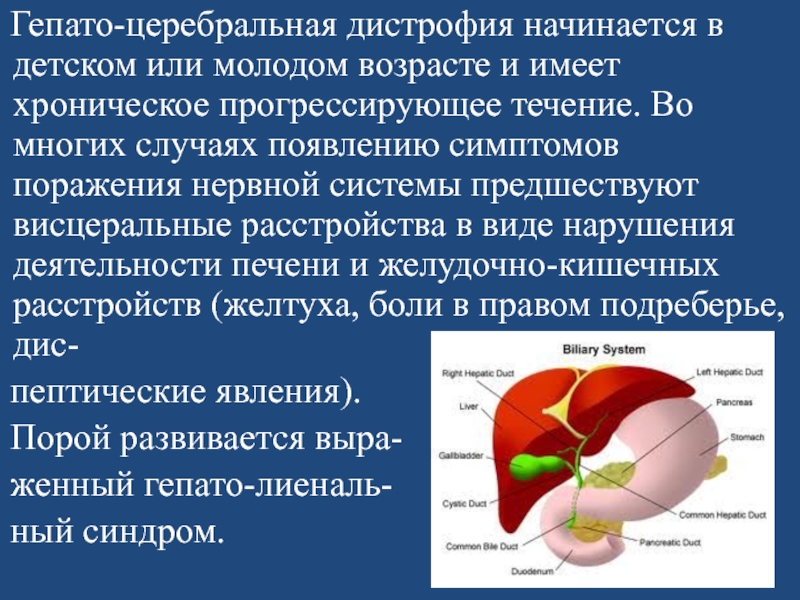

- 113. Гепато-церебральная дистрофия начинается в детском

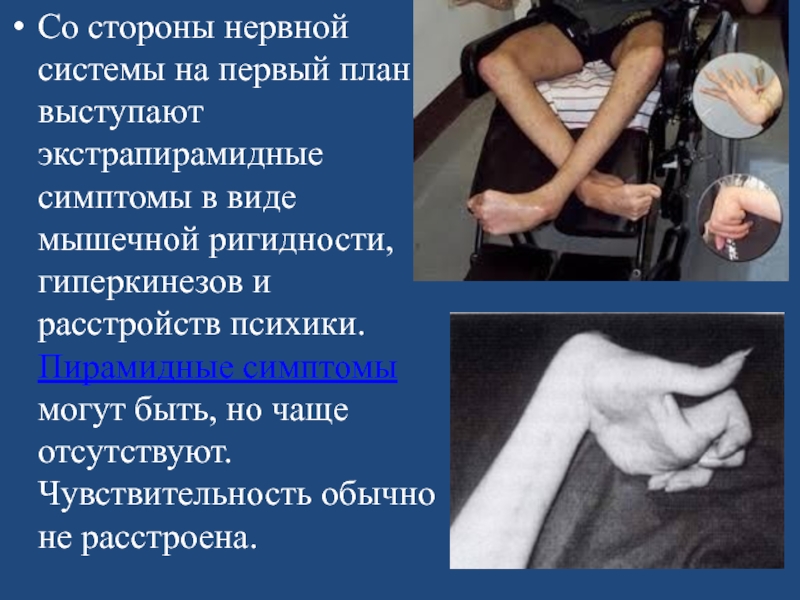

- 114. Со стороны нервной системы на первый план

- 115. Типичным симптомом болезни является кольцо

- 116. Иногда отмечается желтовато-коричневая пигментация

- 117. Лечение Патогенетическое лечение при гепатолентикулярной дегенерации направлено

- 118. ГЕМОФИЛИЯ

- 119. Гемофили́я — наследственное заболевание, связанное с нарушением

- 120. При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента

- 121. Гемофилия появляется из-за изменения одного гена в

- 122. Гемофилия A (рецессивная мутация в X-хромосоме) вызывает

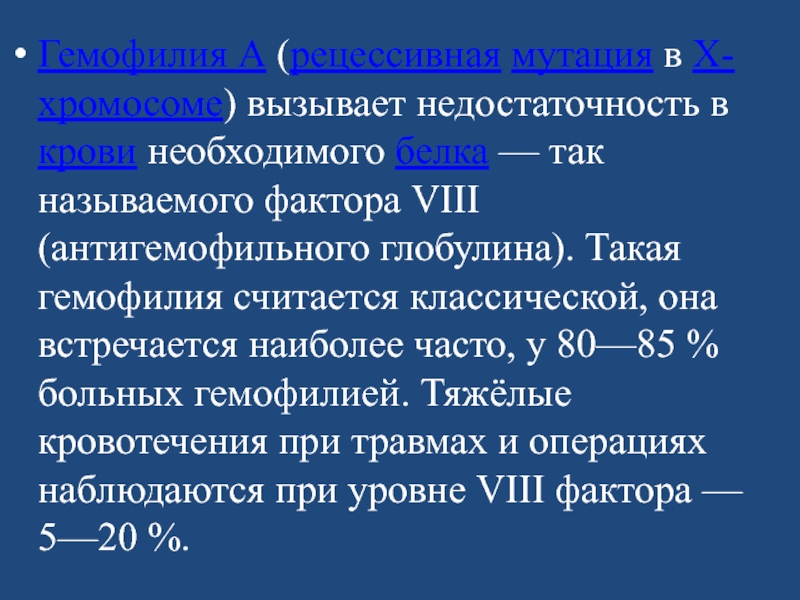

- 123. ГЕМОФИЛИЯ A

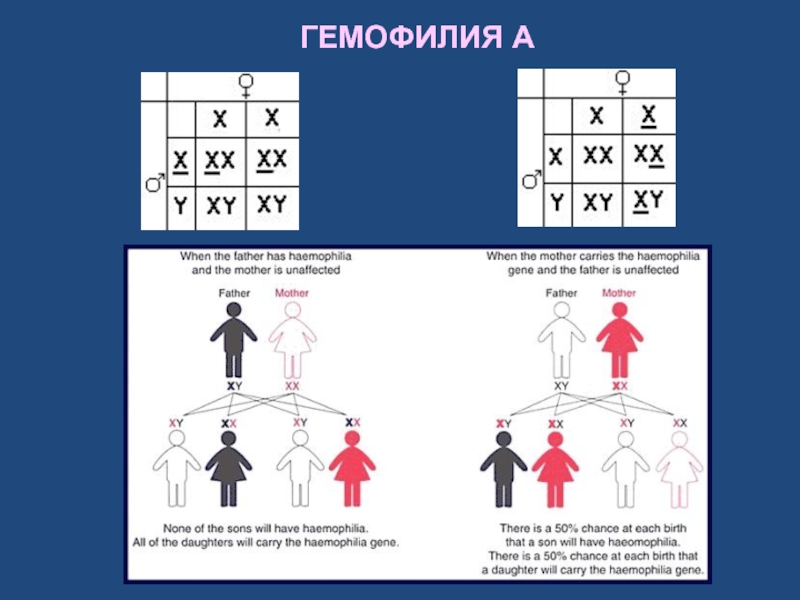

- 124. Обычно болезнью страдают мужчины (наследование, сцепленное с

- 125. Общеизвестным является мнение, что женщины не болеют

- 126. Кроме того, примерно в 15-25 % случаев обследование

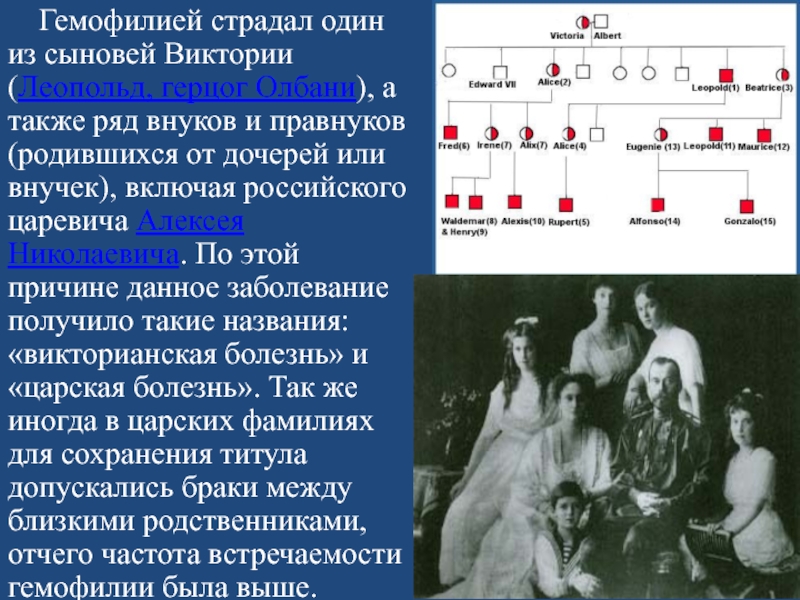

- 127. Самой известной носительницей гемофилии в истории была

- 128. Гемофилией страдал один из сыновей Виктории (Леопольд,

- 129. Ведущими симптомами гемофилии А и В являются

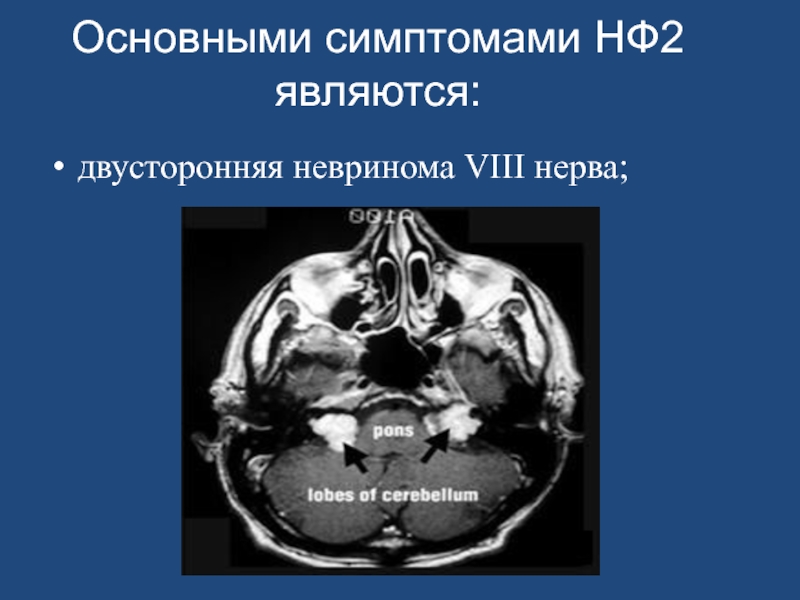

- 130. обильные посттравматические кровотечения; гемартрозы крупных суставов, с

- 132. Наиболее распространенное заблуждение о гемофилии — это то,

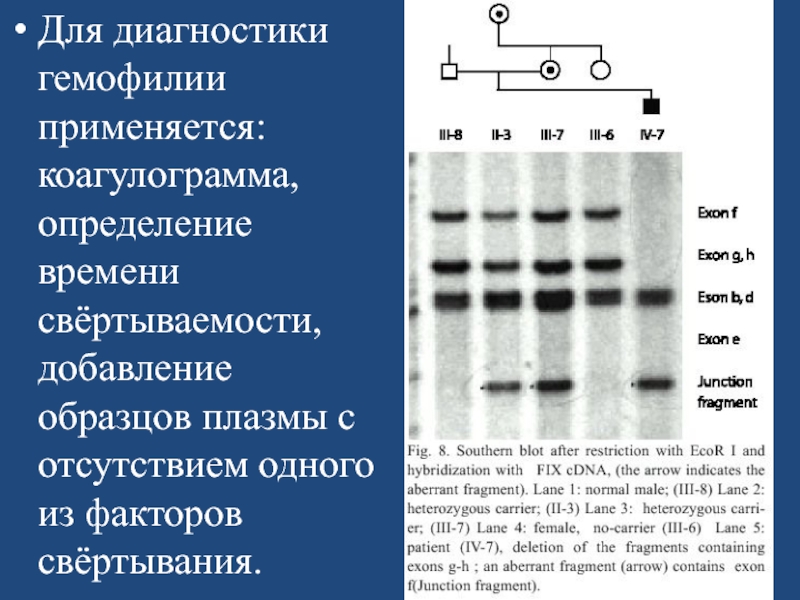

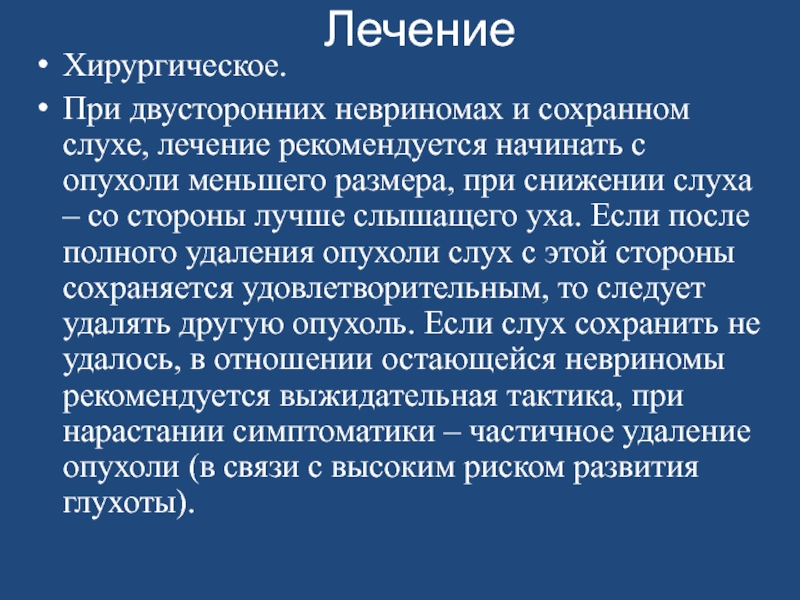

- 133. Для диагностики гемофилии применяется: коагулограмма, определение времени

- 134. ЛЕЧЕНИЕ Хотя болезнь на сегодняшний день неизлечима,

- 135. На настоящий момент для лечения используются концентраты

- 136. Гемофилия B (рецессивная мутация в X-хромосоме) недостаточность

- 137. Муковисцидóз (кистозный фиброз)

- 138. Муковисцидóз (кистозный фиброз) — системное наследственное заболевание, обусловленное

- 139. Патологический ген локализуется в середине длинного плеча

- 140. Различают следующие клинические формы муковисцидоза: преимущественно

- 141. Патологические изменения в лёгких характеризуются признаками хронического бронхита с развитием бронхоэктазов и диффузного пневмосклероза.

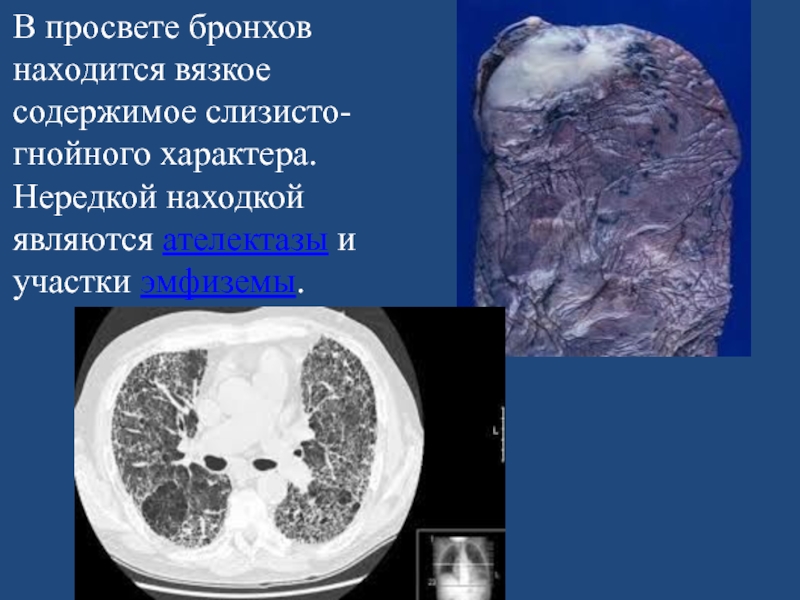

- 142. В просвете бронхов находится вязкое содержимое слизисто-гнойного

- 143. У многих больных течение патологического процесса в

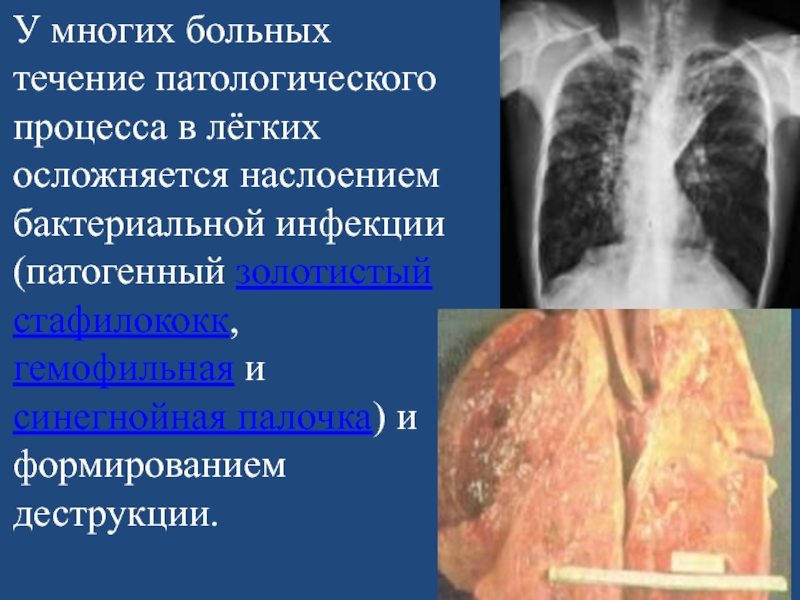

- 144. В поджелудочной железе выявляется диффузный фиброз, утолщение

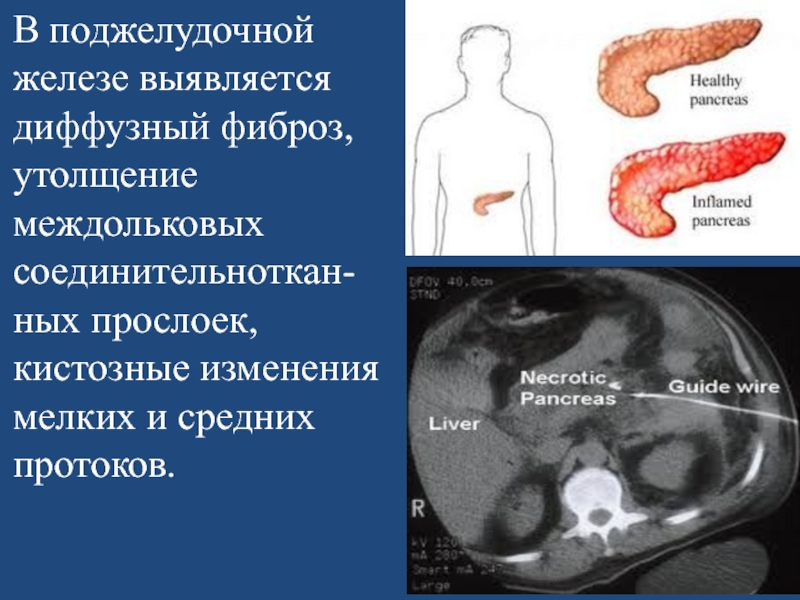

- 145. В печени отмечается очаговая или диффузная жировая

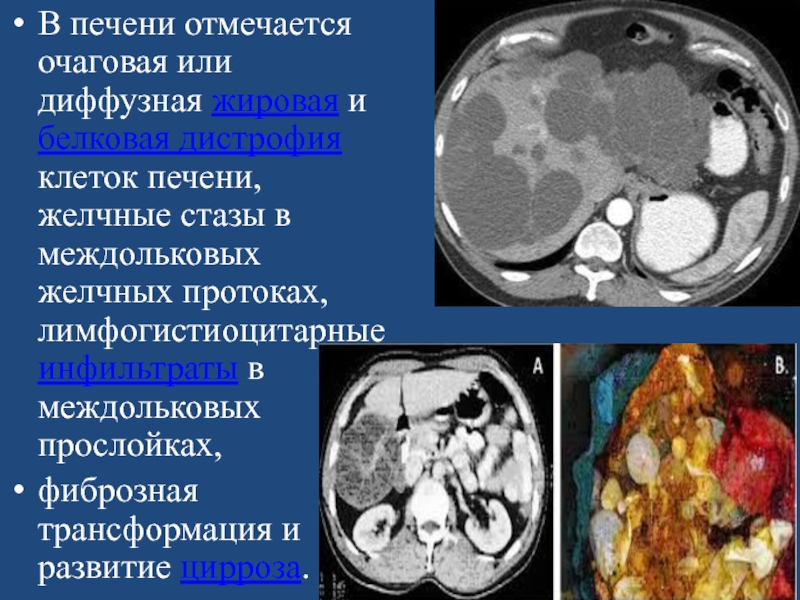

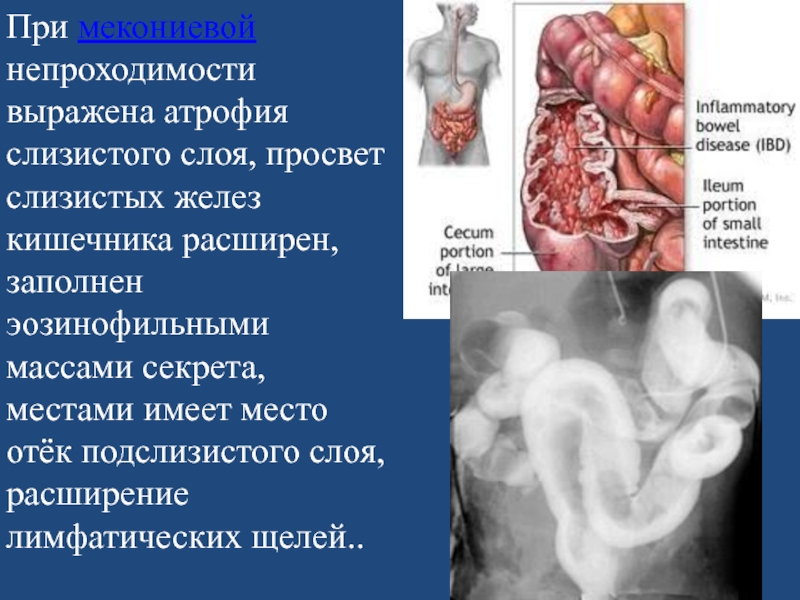

- 146. При мекониевой непроходимости выражена атрофия слизистого слоя,

- 147. Нередко муковисцидоз сочетается с различными пороками развития желудочно-кишечного тракта

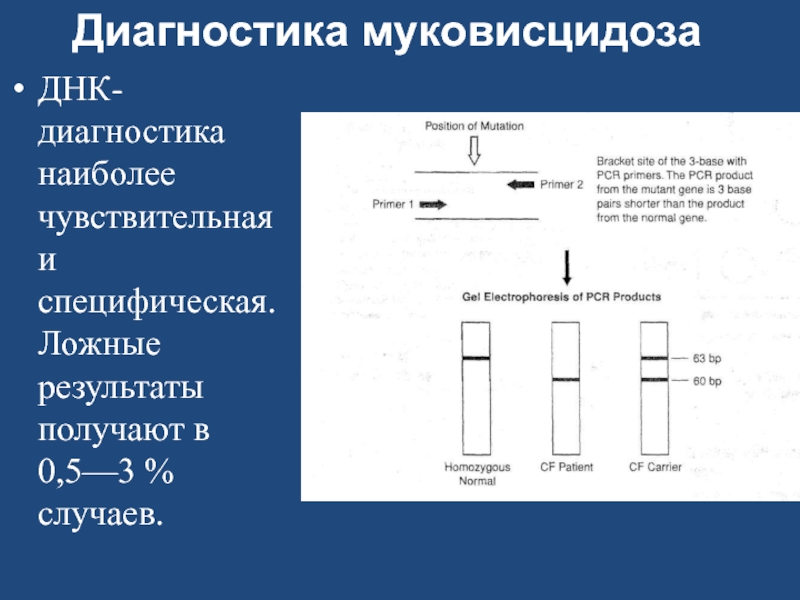

- 148. Диагностика муковисцидоза ДНК-диагностика наиболее чувствительная и специфическая. Ложные результаты получают в 0,5—3 % случаев.

- 149. Лечение муковисцидоза симптоматическое. коррекция нарушенной функции поджелудочной

- 150. Критерием качества диагностики и лечения муковисцидоза является

- 151. Нейрофиброматоз

- 152. Нейрофиброматоз — заболевание из группы факоматозов. Существует

- 153. Нейрофиброматоз II типа (НФ2) Основными симптомами НФ2

- 154. III тип — редкая форма нейрофиброматоза, характеризуется

- 155. Нейрофиброматоз I (первого) типа ( болезнь

- 156. Основными симптомами НФ1 являются: наличие множества светло-коричневых

- 157. Тип наследования

- 158. Клиническая картина наличие пигментных пятен на коже

- 159. Нейрофибромы чаще локализуются по ходу периферических нервов.

- 160. Нейрофибромы Для данного заболевания характерно появление большого

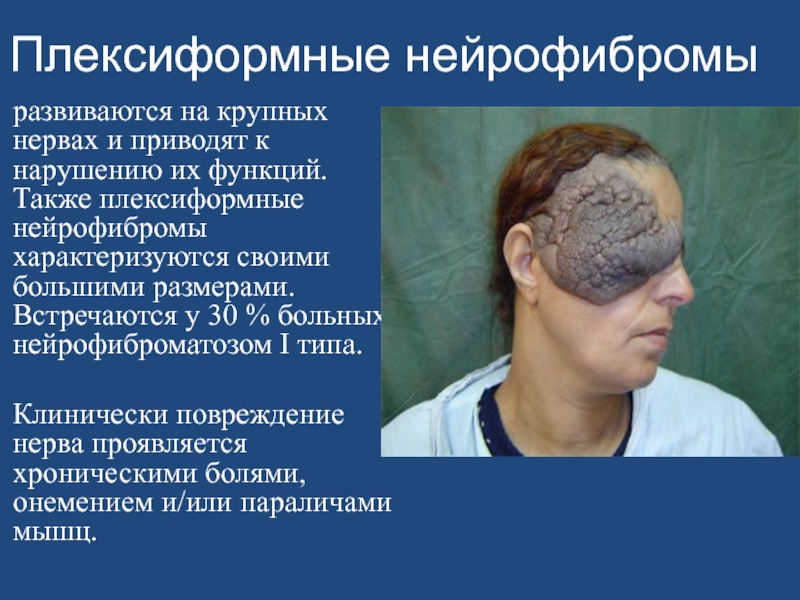

- 161. Плексиформные нейрофибромы развиваются на крупных нервах и

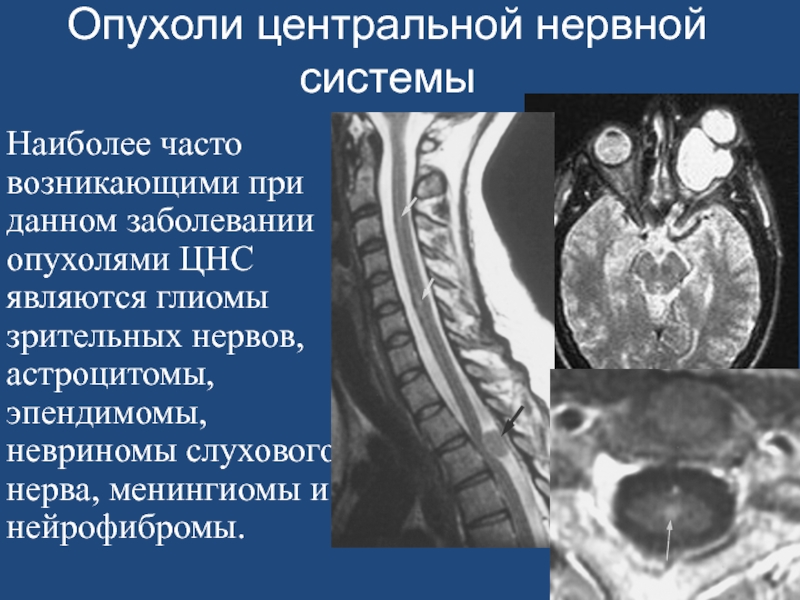

- 162. Опухоли центральной нервной системы Наиболее часто

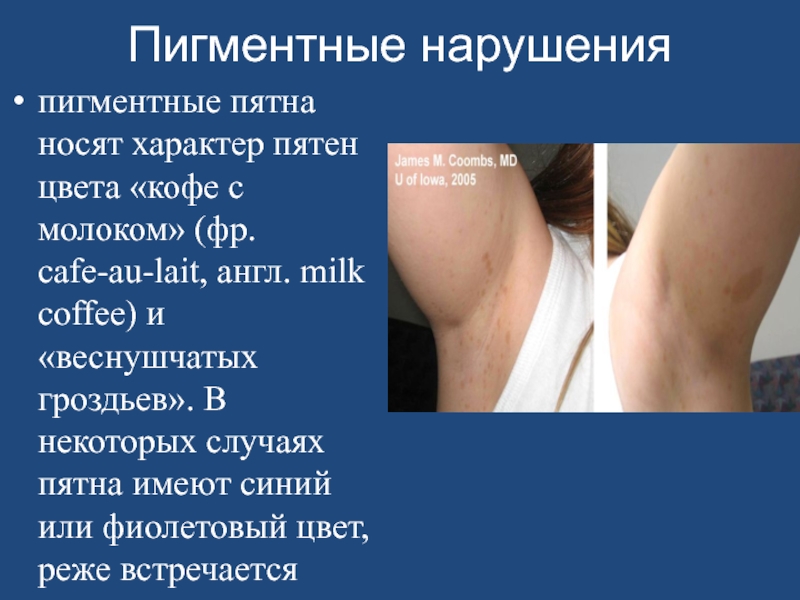

- 163. Пигментные нарушения пигментные пятна носят характер пятен

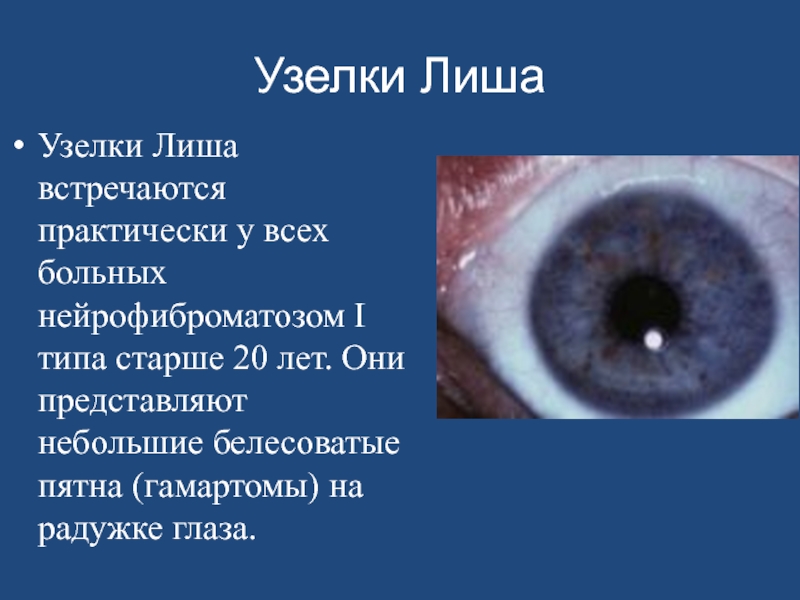

- 164. Узелки Лиша Узелки Лиша встречаются практически у

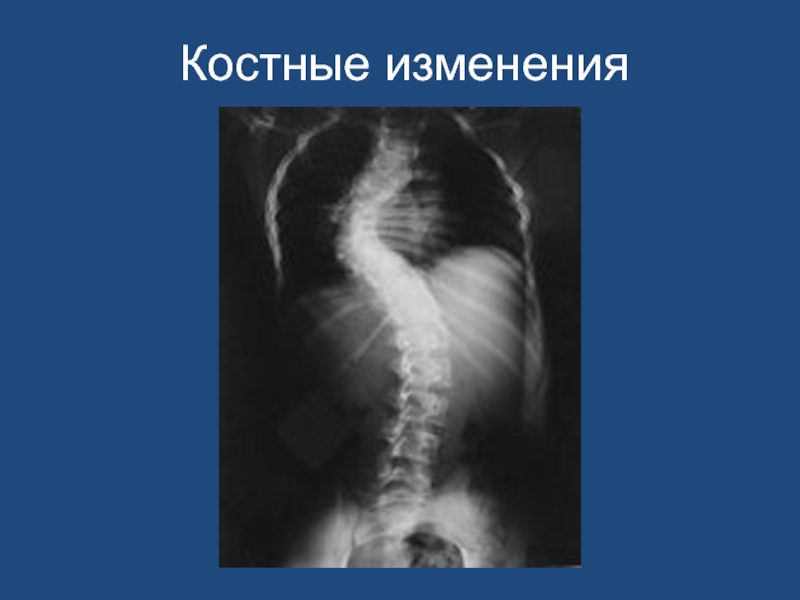

- 165. Костные изменения

- 166. МРТ левой голени: злокачественная опухоль оболочки большеберцового нерва при синдроме Реклингхаузена (NF-1).

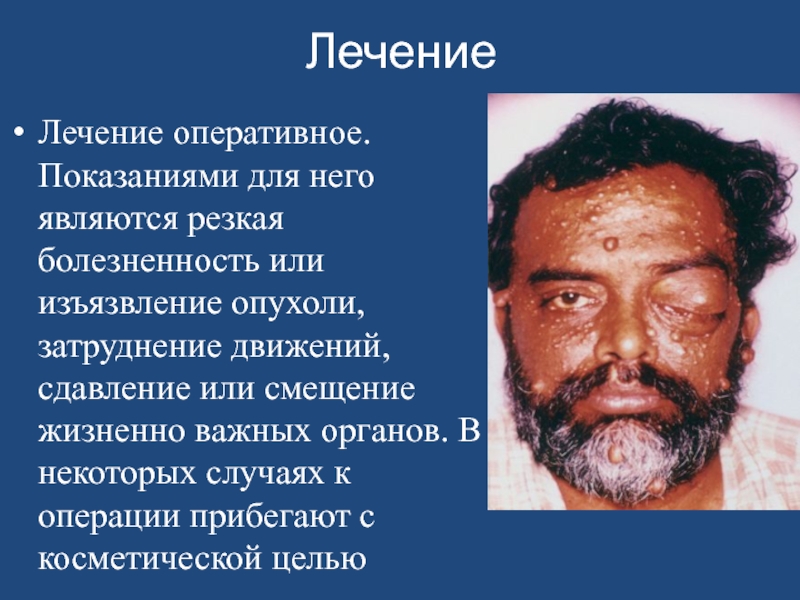

- 167. Лечение Лечение оперативное. Показаниями для него являются

- 168. Нейрофиброматоз II типа Возникающие при нейрофиброматозе II

- 169. Основными симптомами НФ2 являются: двусторонняя невринома VIII нерва;

- 170. Интрамедуллярные и экстрамедуллярные спиальные опухоли у пациентов с НФ II

- 171. Лечение Хирургическое. При двусторонних невриномах и сохранном

- 172. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Слайд 1

ГБОУ ВПО НИЖ ГМА

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ , НЕЙРОХИРУРГИИ И МЕД. ГЕНЕТИКИ

доцент К.М.Н.

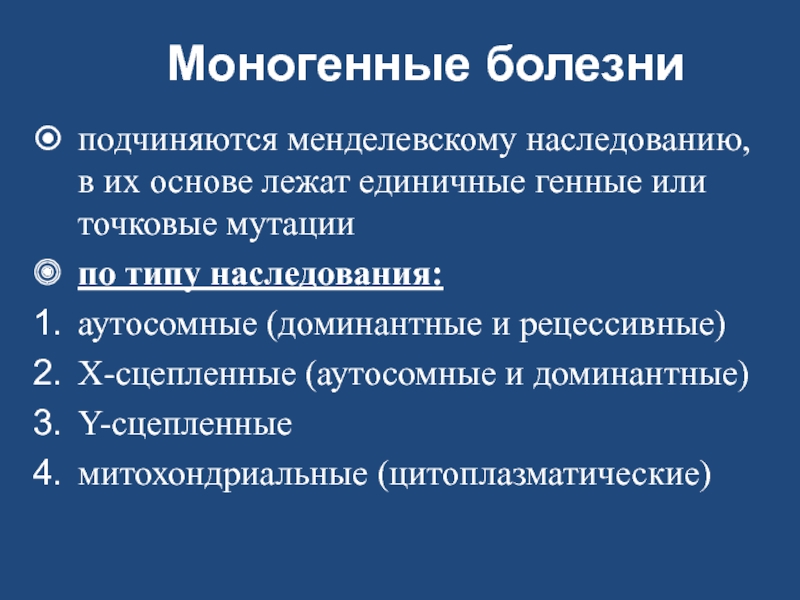

Слайд 2Моногенные болезни

подчиняются менделевскому наследованию, в их основе лежат единичные генные или

по типу наследования:

аутосомные (доминантные и рецессивные)

Х-сцепленные (аутосомные и доминантные)

Y-сцепленные

митохондриальные (цитоплазматические)

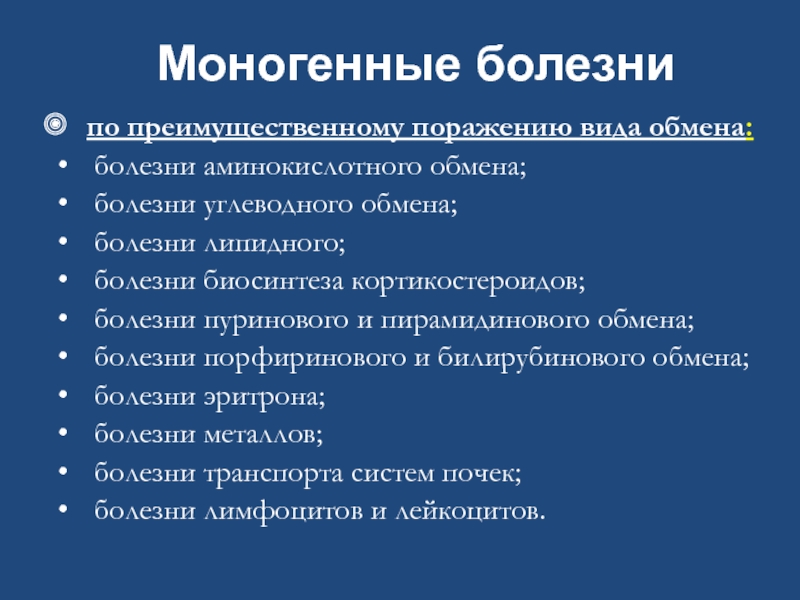

Слайд 3Моногенные болезни

по преимущественному поражению вида обмена:

болезни аминокислотного обмена;

болезни углеводного

болезни липидного;

болезни биосинтеза кортикостероидов;

болезни пуринового и пирамидинового обмена;

болезни порфиринового и билирубинового обмена;

болезни эритрона;

болезни металлов;

болезни транспорта систем почек;

болезни лимфоцитов и лейкоцитов.

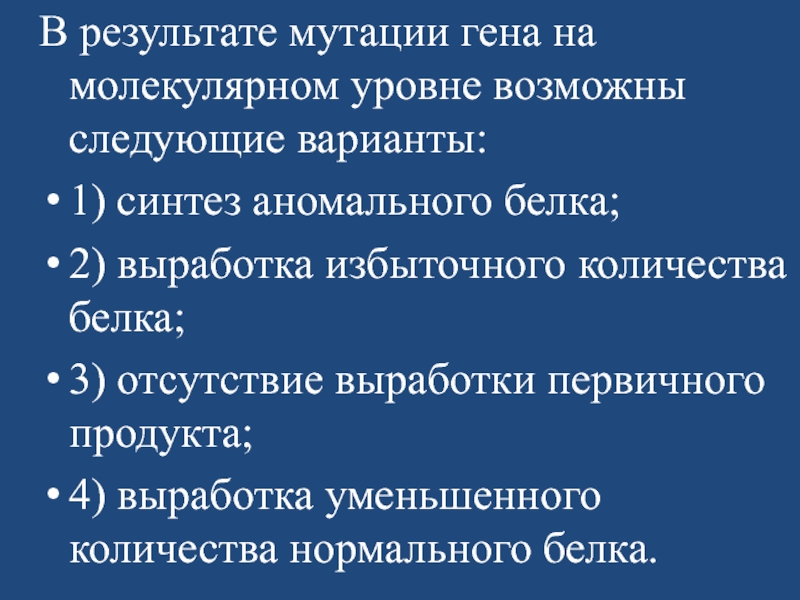

Слайд 4В результате мутации гена на молекулярном уровне возможны следующие варианты:

1)

2) выработка избыточного количества белка;

3) отсутствие выработки первичного продукта;

4) выработка уменьшенного количества нормального белка.

Слайд 5 Снижение активности фермента

А

В

С

А1,А2

фермент 1

фермент 2

ген1

Снижение количества продуктов реакции

Мутации в

Увеличение содержания производных субстрата

в биологических жидкостях или тканях

Слайд 6Клинические проявления генных болезней, тяжесть и скорость их развития зависят от

особенностей генотипа организма (гены-модификаторы, доза генов, время действия мутантного гена, гомо- и гетерозиготность и др.),

возраста больного,

условий внешней среды (питание, охлаждение, стрессы, переутомление) и других факторов.

Слайд 7Особенностью генных (как и вообще всех наследственных) болезней является их гетерогенность.

Слайд 8Диагностика наследственных болезней обмена веществ

Ген

Белок

Метаболиты

ДНК-диагностика

Энзимодиагностика

и другие методы

анализа белков

Хроматографические

другие количественные методы

Слайд 10

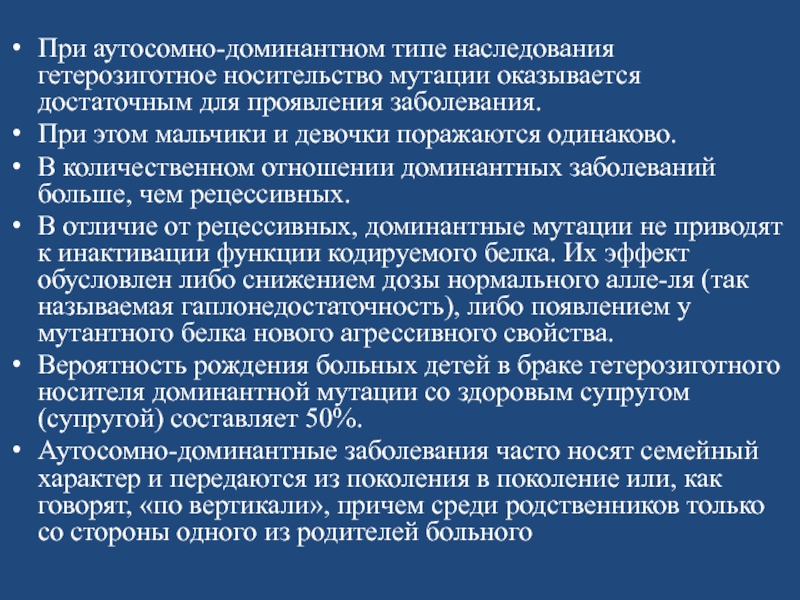

При аутосомно-доминантном типе наследования гетерозиготное носительство мутации оказывается достаточным для проявления

При этом мальчики и девочки поражаются одинаково.

В количественном отношении доминантных заболеваний больше, чем рецессивных.

В отличие от рецессивных, доминантные мутации не приводят к инактивации функции кодируемого белка. Их эффект обусловлен либо снижением дозы нормального алле-ля (так называемая гаплонедостаточность), либо появлением у мутантного белка нового агрессивного свойства.

Вероятность рождения больных детей в браке гетерозиготного носителя доминантной мутации со здоровым супругом (супругой) составляет 50%.

Аутосомно-доминантные заболевания часто носят семейный характер и передаются из поколения в поколение или, как говорят, «по вертикали», причем среди родственников только со стороны одного из родителей больного

Слайд 16Аутосомно-рецессивные

при браке двух гетерозиготных носителей одного и того же мутантного рецессивного

- 25% детей получат мутантный рецессивный ген от обоих родителей и будут поражены наследственным рецессивным заболеванием (гомозиготы);

- 25% будут здоровы фенотипически и генотипически;

- оба пола поражаются одинаково;

- в родословной при таком наследовании заболевание может прослеживаться по горизонтали, повторяться через одно или несколько поколений;

- у больного родителя рождаются здоровые дети;

- в случае кровно-родственных браков между родителями пробанда наблюдается увеличения числа больных в родословной

Слайд 23Х-сцепленный рецессивный

заболевание наблюдается у мужчин-родственников пробанда по материнской линии;

сыновья никогда не

у больного отца все его дочери здоровы и являются гетерозиготными носителями патологического гена;

если женщина является гетерозиготным носителем патологического гена, то половина ее сыновей больны, а все дочери здоровы, причем половина дочерей - гетерозиготые носители патологического гена.

Слайд 24X-сцепленный рецессивный

несахарный диабет

дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы

мышечная дистрофия Дюшена

гемофилия А, В

ихтиоз

синдром Аарскога

Слайд 27Х-сцепленный доминантный

у больного пробанда обязательно болен один из родителей;

у больного отца

у больной матери равно вероятно рождение больной дочери и больного сына;

у здоровых родителей все дети будут здоровы;

больных женщин в 2 раза больше, чем больных мужчин

Слайд 30Y-сцепленное наследование

в Y-хромосоме находятся гены: детерминирующий развитие семенников, отвечающий за сперматогенез

признак передается всем мальчикам;

признак проявляется только у лиц мужского пола;

патологические мутации, затрагивающие формирование семенников или сперматогенез, наследоваться не могут, такие индивиды стерильны

Слайд 33Цитоплазматическая наследственность

атрофия зрительного нерва Лебера;

митохондриальная миоэнцефалопатия;

синдром Лея;

болезнь Кернса—Сейра

Т.к.

Слайд 36У больных нарушено превращение аминокислоты фенилаланина в тирозин из-за резкого снижения

Слайд 37Фенилкетонурия встречается в среднем в мировом масштабе с частотой 1 на

Локус (фенилгидроксилазы) расположен в длинном плече 12-й хромосомы. В настоящее время возможна молекулярно-генетическая диагностика и выявление гетерозиготного носительства.

Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Известно несколько форм фенилкетонурии, которые различаются по тяжести протекания болезни. Это связано с наличием 4-х аллелей гена и их комбинациями.

Слайд 38Ребенок с фенилкетонурией рождается здоровым, но в первые же недели в

повышенная возбудимость,

судорожный синдром,

склонность к дерматитам,

моча и пот больных имеют характерный «мышиный» запах,

в последующем без лечения происходит задержка психомоторного развития и олигофрения.

Слайд 40Большинство больных - блондины со светлой кожей и голубыми глазами, что

Слайд 41Диагностика

Производится полуколичественным тестом или количественным определением фенилаланина в крови.

При нелеченных

Также возможно определение активности фермента фенилаланингидроксилазы в биоптате печени и поиск мутаций в гене фенилаланингидроксилазы.

Слайд 42Лечение и профилактика

При своевременной диагностике патологических изменений можно полностью избежать, если

Позднее начало лечения хотя и даёт определённый эффект, но не устраняет развившихся ранее необратимых изменений ткани мозга.

Слайд 43Лечение и профилактика

При рождении ребёнка в роддомах на 3-4 сутки берут

Слайд 44Лечение и профилактика

Лечение проводится в виде строгой диеты от обнаружения заболевания

Диета исключает мясные, рыбные, молочные продукты и другие продукты, содержащие животный и, частично, растительный белок.

Дефицит белка восполняется аминокислотными смесями без фенилаланина. Кормление грудью детей, больных фенилкетонурией, возможно и может быть успешным при соблюдении некоторых ограничений.

Слайд 46Некоторые (мягкие) формы заболевания поддаются лечению кофактором (тетрагидробиоптерином) пораженного фермента (фенилаланингидроксилазы).

Разрабатываются новые подходы к лечению фенилкетонурии — использование заместительной терапии фенилаланинлиазой (PAL) — растительным ферментом, превращающим фенилаланин в безвредные метаболиты, и генотерапия на основе введения в организм вирусного вектора, содержащего ген фенилаланингидроксилазы. Эти методы пока не вышли из стен лабораторий. Атипичные формы не поддаются диетотерапии и лечатся только введением препаратов тетрагидробиоптерина или его синтетических аналогов (сапроптерин).

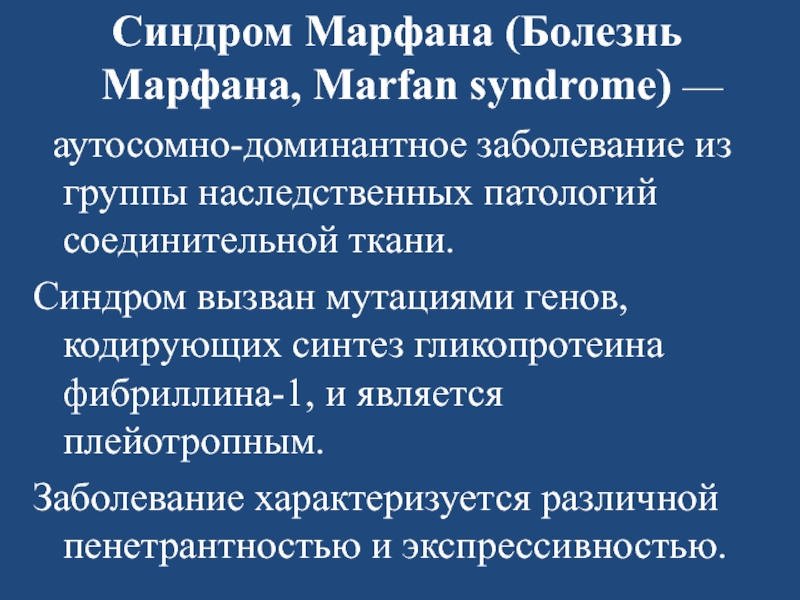

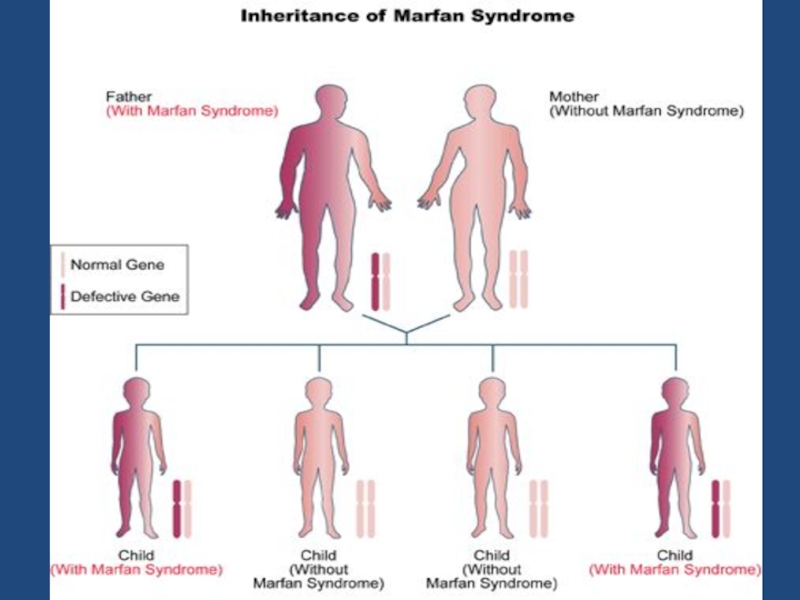

Слайд 49Синдром Марфана (Болезнь Марфана, Marfan syndrome) —

аутосомно-доминантное заболевание из

Синдром вызван мутациями генов, кодирующих синтез гликопротеина фибриллина-1, и является плейотропным.

Заболевание характеризуется различной пенетрантностью и экспрессивностью.

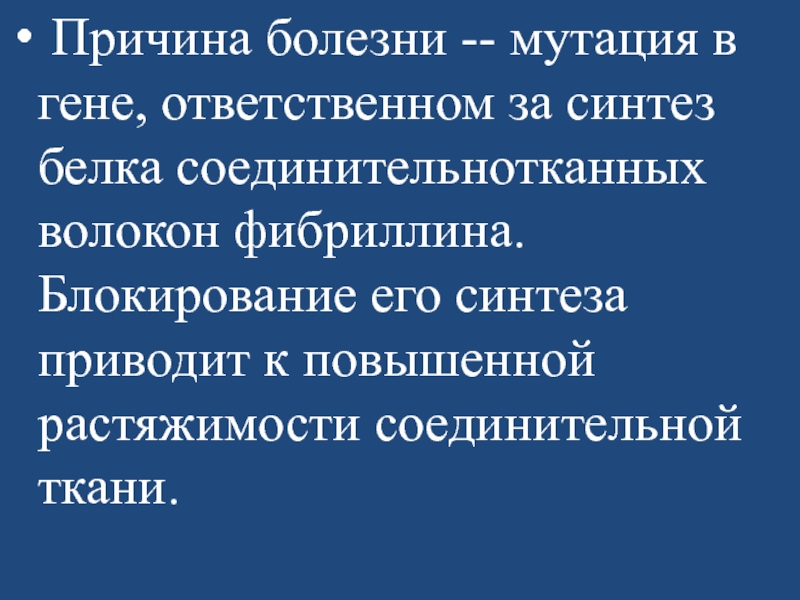

Слайд 50 Причина болезни -- мутация в гене, ответственном за синтез белка

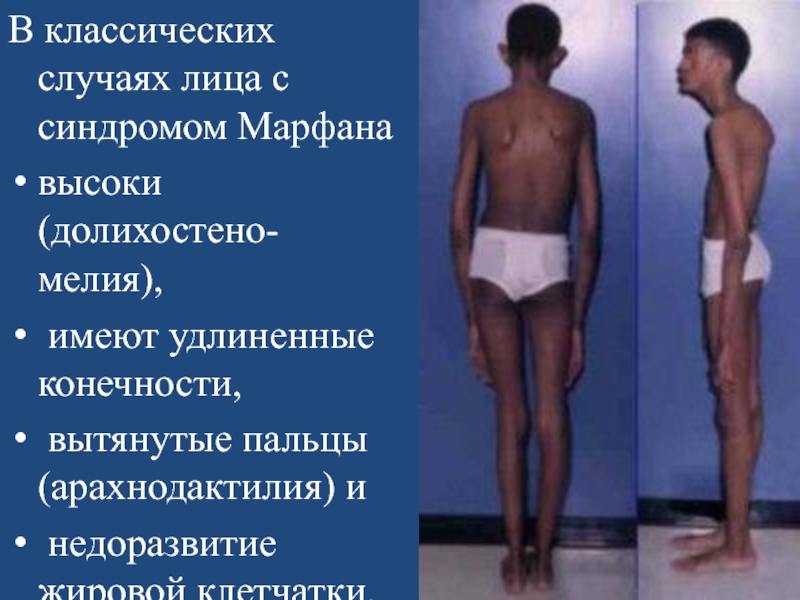

Слайд 52В классических случаях лица с синдромом Марфана

высоки(долихостено-мелия),

имеют удлиненные конечности,

недоразвитие жировой клетчатки.

Слайд 54 Помимо

характерных изменений в органах опорно-двигательного аппарата, наблюдается

патология

сердечно-сосудистой системы, что в классических вариантах составляет триаду Марфана.

Слайд 57Больных с синдромом Марфана отличают высокий рост, длинные паукообразные пальцы, деформация

Слайд 58Нередко имеют место ухудшение зрения, изменение формы и размера хрусталика, значительная

Помимо перечисленного, при синдроме Марфана характерны врожденные пороки сердца, расширение аорты с развитием аневризмы.

Слайд 59Лечение в основном симптоматическое. Положительное действие оказывают массаж, лечебная физкультура, а

Частота синдрома Марфана в популяции равна 1:10.0(1:15.000).

Слайд 63 Мукополисахаридозы

Группа наследственных (генетических) болезней, вызванных аномалиями обмена мукополисахаридов и проявляющихся

Мукополисахаридозы относят к лизосомным болезням накопления

Слайд 64ЭТИОЛОГИЯ

генетический дефект ферментного расщепления углеводной части молекулы мукополисахаридов (гликозоаминогликанов), в тканях

Слайд 65Симптомокомплексы

Нарушается функциональное состояние различных органов и систем, а поскольку гликозаминогликаны входят

системное поражение скелета (аномалии развития)

поражение ОДА (контрактуры)

задержка физического развития

поражением нервной системы (приводящее к тяжелому слабоумию – деменции)

поражение глаз

поражение внутренних органов (гепатоспленомегалия, сердечно-сосудистая недостаточность)

Слайд 66ТИПЫ

1 ТИП- СИНДРОМ ГУРЛЕР

2 ТИП- СИНДРОМ ХАНТЕРА

3 ТИП- СИНДРОМ САНФИЛИППО

4 ТИП-

6 ТИП- СИНДРОМ МАРОТО-ЛАМИ

7 ТИП- СИНДРОМ СЛАЯ

Слайд 671 ТИП- СИНДРОМ ГУРЛЕР

Голова увеличена

Выражены лобные бугры

Шея почти отсутствует

Рост резко

Язык увеличен, зубы мелкие

Характерно строение лица

-запавшая переносица

-густые брови

- «вывернутые ноздри»

-толстые губы и язык

-низко посаженные уши

Слайд 68Грудная клетка укорочена

Ограничена подвижность в

суставах, контрактуры

Гепатоспленомегалия

Пупочная и паховая грыжи

Склонность к хроническим

ринитам

Шумное

Вожможно апноэ во сне

1 ТИП- СИНДРОМ ГУРЛЕР

Слайд 70НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

гипертензионно-гидроцефальный синдром

диффузная мышечная гипотония

повышение сухожильных рефлексов

общая двигательная заторможенность

снижение интеллекта и

Слайд 71ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

Гипертелоризм

Густые ресницы

Пастозные веки

Макрокорнеа

Конъюнктива век и глазного яблока цианотична, отечна

Утолщение и

Часто выявляется застойный диск зрительного нерва

Слайд 72СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Характерны изменения со стороны

- клапанов сердца

- миокарда

-

систолический шум, приглушенные тоны, расширение границ сердца, на ЭКГ — диффузное поражение миокарда

Слайд 74МПС 2 ТИПА - СИНДРОМ ХАНТЕРА

недостаточность сульфо-идуронат сульфатазы

тяжёлое течение

•Подтип 2В –

умеренное течение

Клинически

-низкий рост

-грубые черты лица

-макроглоссия

-короткая шея

-когтеобразные кисти

Слайд 76ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МПС

Генеалогический метод

Метод клинического анализа

Рентгено-функциональные методы

Биохимические методы

Морфологические

Цитохимический анализ

Молекулярно-генетический анализ

Слайд 78ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Скрининг- тесты (суточная моча на ГАГ – проводится в лаборатории

Определение активности лизосомальных ферментов в плазме, лейкоцитах крови и/или фибробластах

ДНК- анализ (выявление мутации генов различных типов МПС и верификации диагноза заболевания)

Слайд 80ЛЕЧЕНИЕ

1. СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

-МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ

-ХИРУРГИЧЕСКАЯ

2. ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

-АЛЬДУРАЗИМ

-ЭЛАПРАЗА

-НАГЛАЗИМ

3. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

4. ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Слайд 81ИСХОДЫ

Имеются данные, о том что при легких формах МПС больные могут

Летальный исход при тяжелых формах МПС наступает в возрасте

до 10 лет при картине очень тяжелой физической и психической деградации

Слайд 82ПРОФИЛАКТИКА МПС

Медико-генетическое консультирование семей

Выявление гетерозиготных носителей

Пренатальная диагностика-

определение активности лизосомных ферментов

в биоптатах хориона

(пуповинная кровь плода)

Слайд 83

Наследственные нарушения обмена в эритроцитах

К этой группе относятся болезни, связанные чаще

Слайд 84Гемоглобин -- основной белок эритроцитов. В настоящее время хорошо изучена аминокислотная

молекулярная структура

серповидно-

клеточного

гемоглобина

отличается от

нормального.

Слайд 85 В результате мутаций в эритроцитах и гемоглобине возникают наследственные болезни

гемолитические анемии и

гемоглобинопатии.

Слайд 86Гемолитические анемии

включают заболевания, обусловленные снижением уровня гемоглобина и укорочением срока

Кроме того, причиной болезни могут быть:

1) Нарушение мембраны эритроцитов.

2) Нарушение активности ферментов эритроцитов (ферментов, гликолиза пентозофосфатного цикла и др.).

3) Нарушение структуры или синтеза гемоглобина.

Слайд 87Серповидноклеточная анемия

— это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения

Слайд 88

Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального гемоглобина А, под микроскопом имеют

Слайд 89Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью и пониженной кислород-транспортирующей способностью,

Слайд 90

Серповидноклеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием)

Слайд 91У носителей, гетерозиготных по гену серповидноклеточной анемии, в эритроцитах присутствуют примерно

Слайд 92При этом в нормальных условиях у носителей симптомы практически никогда не

Слайд 93Симптомы у носителей могут появиться при гипоксии (например, при подъеме в

У гомозигот по гену серповидноклеточной анемии в крови имеются только серповидные эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело.

Слайд 94Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причем

Слайд 95Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители, которые анемией не болеют

Слайд 96Симптомы

Усталость и анемия

Приступы боли

Отек и воспаление пальцев рук и/или ног и

Бактериальные инфекции

Тромбоз крови в селезенке и печени

Легочные и сердечные травмы

Язвы на ногах

Асептический некроз

Повреждение глаз

Слайд 97Симптомы серповидноклеточной анемии делятся на две основные категории.

Из-за хрупкости красных

Слайд 98Кроме этого, периодическая закупорка мелких капилляров в любой части тела может

Слайд 99Обычно никаких симптомов не проявляется до 3-месячного возраста. Первыми признаками серповидноклеточной

Слайд 100Единственным очень серьёзным осложнением серповидноклеточной анемии у ребенка до 5-летнего возраста

Слайд 101Проблемой детей школьного возраста с серповидноклеточной анемией обычно является эпизодическая закупорка

Слайд 102С возрастом процесс закупорки капилляров может затрагивать и другие органы. Если

Слайд 103У взрослых с серповидноклеточной анемией могут обнаруживаться симптомы хронической (постоянной или

Эти два осложнения приводят к ранней смерти некоторых пациентов с серповидноклеточной анемией.

У других больных может происходить закупорка капилляров сетчатки глаза, что в конечном итоге может привести к слепоте.

Слайд 104Специальных методов лечения нет. Важное значение имеет предохранение больного от воздействия

В период гемолитического криза больных госпитализируют, согревают (так как при низкой температуре симптомы выражены сильнее). Назначают ацетилсалициловую кислоту в дозе 0,5 г 2 раза в день; препараты, улучшающие микроциркуляцию; при развитии инфекционных осложнений - антибиотики. Обеспечивают достаточным количеством жидкости. При тяжёлой анемии переливают эритроцитную массу. При развитии тромбозов вводят гепарин в дозе 1000 ЕД/ч в/в капельно круглосуточно. Трансплантация костного мозга редко даёт хорошие результаты.

Слайд 105Болезнь Вильсона — Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова)

Слайд 106Болезнь Вильсона — Коновалова

врождённое нарушение метаболизма меди, приводящее к тяжелейшим наследственным болезням

Слайд 107Диагностируется у 5-10 % больных циррозом печени дошкольного и школьного возраста.

Ген

Слайд 109Основную роль в патогенезе играет нарушение обмена меди, её накопление в

Слайд 110 В печени формируется крупноузловой или смешанный цирроз. В почках в

Слайд 111В головном мозге поражаются в большей степени базальные ганглии, зубчатое вещество

Слайд 112Отложение меди в десцементовой мембране глаза приводит к формированию кольца Кайзера-Флейшера.

Слайд 113 Гепато-церебральная дистрофия начинается в детском или молодом возрасте и

пептические явления).

Порой развивается выра-

женный гепато-лиеналь-

ный синдром.

Слайд 114Со стороны нервной системы на первый план выступают экстрапирамидные симптомы в

Слайд 115 Типичным симптомом болезни является кольцо Кайзера-Флейшера — отложение по периферии

Слайд 116

Иногда отмечается желтовато-коричневая пигментация кожи туловища и лица. Часты

проба жгута), мраморность кожи, акроцианоз

Слайд 117Лечение

Патогенетическое лечение при гепатолентикулярной дегенерации направлено на увеличение выведения меди из

Лечение пеницилламином сопровождается заметным улучшением состояния больных или даже приводит к полной ликвидации симптомов. Вполне удовлетворительные результаты получены и при применении унитиола.

Слайд 119Гемофили́я — наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции ; при этом

Слайд 120При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния в мозг

Слайд 121Гемофилия появляется из-за изменения одного гена в хромосоме X.

Различают три

Гемофилия A (рецессивная мутация в X-хромосоме)

Гемофилия B (рецессивная мутация в X-хромосоме)

Гемофилия С (аутосомный рецессивный, либо доминантный (с неполной пенетрантностью) тип наследования

Слайд 122Гемофилия A (рецессивная мутация в X-хромосоме) вызывает недостаточность в крови необходимого

Слайд 124Обычно болезнью страдают мужчины (наследование, сцепленное с полом), женщины же обычно

Слайд 125Общеизвестным является мнение, что женщины не болеют гемофилией, однако это мнение

Слайд 126Кроме того, примерно в 15-25 % случаев обследование матерей мальчиков, страдающих гемофилией,

Слайд 127Самой известной носительницей гемофилии в истории была королева Виктория; по-видимому, эта

Queen Victoria

Слайд 128Гемофилией страдал один из сыновей Виктории (Леопольд, герцог Олбани), а также

.

Слайд 129Ведущими симптомами гемофилии А и В являются повышенная кровоточивость с первых

Слайд 130обильные посттравматические кровотечения; гемартрозы крупных суставов, с вторичными воспалительными изменениями, которые

Слайд 132Наиболее распространенное заблуждение о гемофилии — это то, что больной гемофилии может

Слайд 133Для диагностики гемофилии применяется: коагулограмма, определение времени свёртываемости, добавление образцов плазмы

Слайд 134ЛЕЧЕНИЕ

Хотя болезнь на сегодняшний день неизлечима, её течение контролируется с помощью

Слайд 135На настоящий момент для лечения используются концентраты факторов свертывания как полученные

Носительницы гена гемофилии на сегодня практически не имеют возможности заранее спланировать рождение больного или здорового ребенка, за исключением, возможно, процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при соблюдении определенного ряда условий. Также, при соблюдении определенных условий, возможно диагностировать наличие гемофилии у плода с 8 недели беременности.

Слайд 136Гемофилия B (рецессивная мутация в X-хромосоме) недостаточность фактора крови IX (Кристмаса).

Гемофилия С (аутосомный рецессивный, либо доминантный (с неполной пенетрантностью) тип наследования, то есть встречается как у мужчин так и у женщин) недостаточность фактора крови XI , известна в основном у евреев-ашкеназов. В настоящее время гемофилия С исключена из классификации, так как её клинические проявления значительно отличаются от А и В.

Слайд 138Муковисцидóз (кистозный фиброз) — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора

Слайд 139Патологический ген локализуется в середине длинного плеча 7-й хромосомы. Муковисцидоз наследуется

Слайд 140Различают следующие клинические формы муковисцидоза:

преимущественно лёгочная форма (респираторная, бронхолёгочная);

преимущественно кишечная форма;

смешанная

мекониевая непроходимость кишечника;

атипичные и стертые формы (отечно-анемическая, цирротическая и др.).

Слайд 141Патологические изменения в лёгких характеризуются признаками хронического бронхита с развитием бронхоэктазов

Слайд 142В просвете бронхов находится вязкое содержимое слизисто-гнойного характера. Нередкой находкой являются

Слайд 143У многих больных течение патологического процесса в лёгких осложняется наслоением бактериальной

Слайд 144В поджелудочной железе выявляется диффузный фиброз, утолщение междольковых соединительноткан-ных прослоек, кистозные

Слайд 145В печени отмечается очаговая или диффузная жировая и белковая дистрофия клеток

фиброзная трансформация и развитие цирроза.

Слайд 146При мекониевой непроходимости выражена атрофия слизистого слоя, просвет слизистых желез кишечника

Слайд 148Диагностика муковисцидоза

ДНК-диагностика наиболее чувствительная и специфическая. Ложные результаты получают в 0,5—3 %

Слайд 149Лечение муковисцидоза

симптоматическое.

коррекция нарушенной функции поджелудочной железы путём применения панкреатина или комбинированных

Лечение лёгочного синдрома включает комплекс мероприятий, направленных на разжижение мокроты и удаление её из бронхов. С этой целью применяют физические, химические и инструментальные методы. Муколитическая терапия проводится ежедневно в течение всей жизни пациента

Слайд 150Критерием качества диагностики и лечения муковисцидоза является средняя продолжительность жизни больных.

Слайд 152Нейрофиброматоз — заболевание из группы факоматозов. Существует 7 типов нейрофиброматоза.

Нейрофиброматоз I

Основными симптомами НФ1 являются:

наличие множества светло-коричневых пятен на коже (от 5 до 15 мм);

наличие нескольких нейрофибром;

гиперпигментация;

наличие глиомы зрительных нервов;

гамартома радужки (узелки Лиша);

костные аномалии

наличие родственника с НФ1.

Слайд 153Нейрофиброматоз II типа (НФ2)

Основными симптомами НФ2 являются:

двусторонняя невринома VIII нерва;

наличие родственника,

сочетание двух нижеуказанных признаков:

наличие нейрофибром

менингиом;

глиом;

шванном

Слайд 154III тип — редкая форма нейрофиброматоза, характеризуется ладонными нейрофибромами, бледноватыми относительно

IV тип — редкая форма нейрофиброматоза. Клинически нейрофиброматоз I типа, но без узелков Лиша.

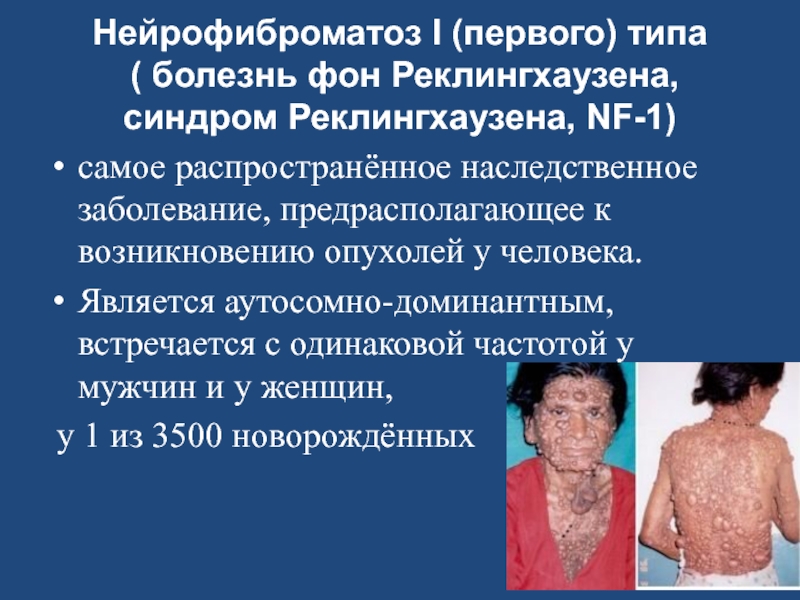

Слайд 155Нейрофиброматоз I (первого) типа ( болезнь фон Реклингхаузена, синдром Реклингхаузена, NF-1)

самое распространённое наследственное заболевание, предрасполагающее к возникновению опухолей у человека.

Является аутосомно-доминантным, встречается с одинаковой частотой у мужчин и у женщин,

у 1 из 3500 новорождённых

Слайд 156Основными симптомами НФ1 являются:

наличие множества светло-коричневых пятен на коже (от 5

наличие нескольких нейрофибром;

гиперпигментация;

наличие глиомы зрительных нервов;

гамартома радужки (узелки Лиша);

костные аномалии

наличие родственника с НФ1.

Слайд 158Клиническая картина

наличие пигментных пятен на коже цвета «кофе с молоком», нейрофибром,

узелки Лиша — гамартомы радужной оболочки глаза.

сколиоз (искривления позвоночника), затем возникают трудности в обучении, проблемы со зрением и эпилепсия.

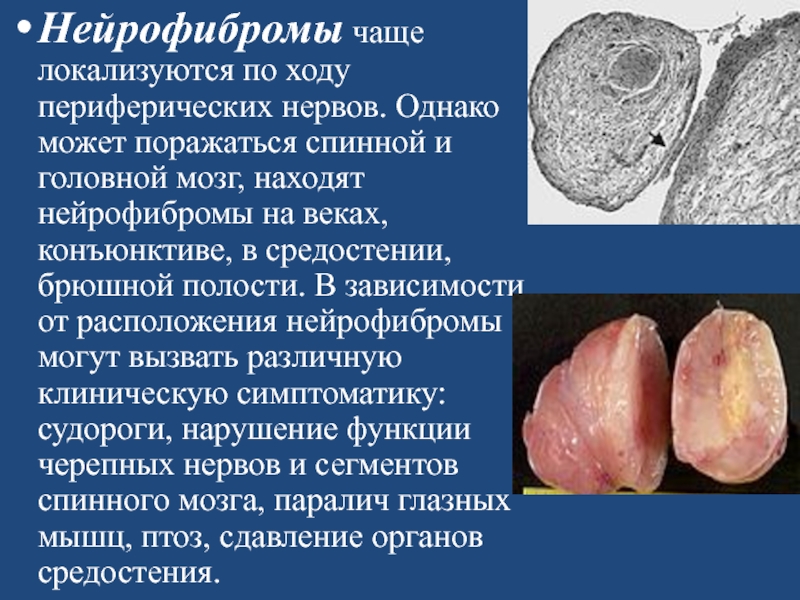

Слайд 159Нейрофибромы чаще локализуются по ходу периферических нервов. Однако может поражаться спинной

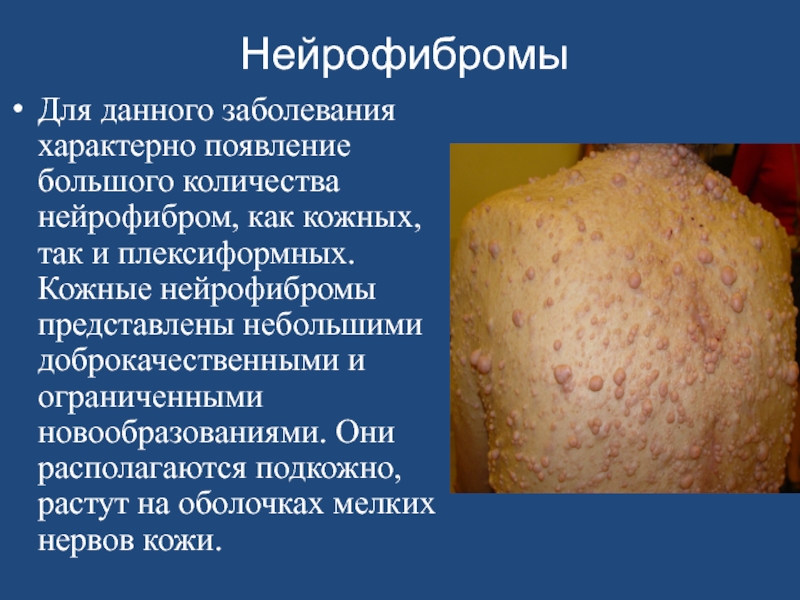

Слайд 160Нейрофибромы

Для данного заболевания характерно появление большого количества нейрофибром, как кожных, так

Слайд 161Плексиформные нейрофибромы

развиваются на крупных нервах и приводят к нарушению их функций.

Клинически повреждение нерва проявляется хроническими болями, онемением и/или параличами мышц.