- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Кровь, лимфа и гемопоэз презентация

Содержание

- 1. Кровь, лимфа и гемопоэз

- 2. План: Введение Основной раздел 1. Общая

- 3. Введение Система крови включает кровь,

- 4. Общие свойства соединительных тканей А) Все

- 5. Общая морфофункциональная характеристика крови и лимфы

- 6. Функции крови транспортная (дыхательная) – перенос кислорода

- 7. Плазма крови Плазма- межклеточное вещество,

- 8. Состав плазмы А) вода (примерно 90% от

- 9. Образование сыворотки крови Если дать крови свернуться,

- 10. Форменные элементы крови К форменным

- 11. Форменные элементы крови Все элементы

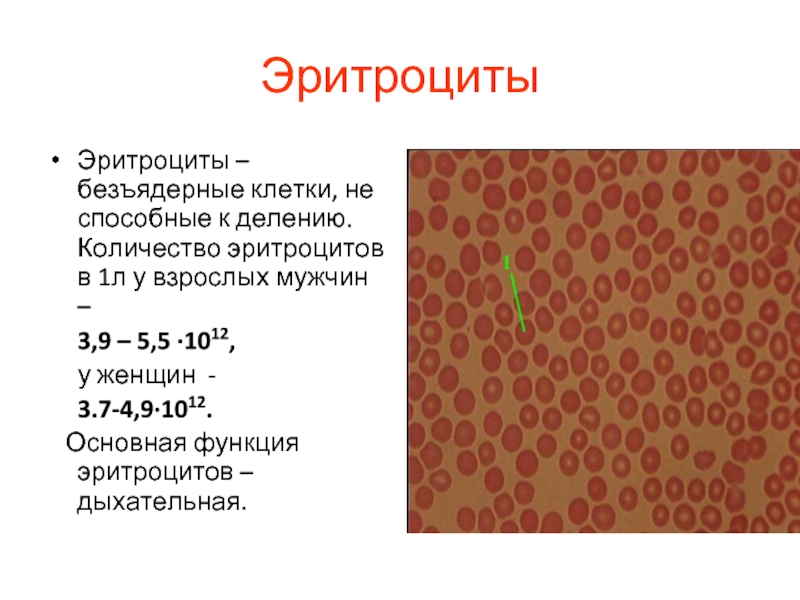

- 12. Эритроциты Эритроциты – безъядерные клетки, не способные

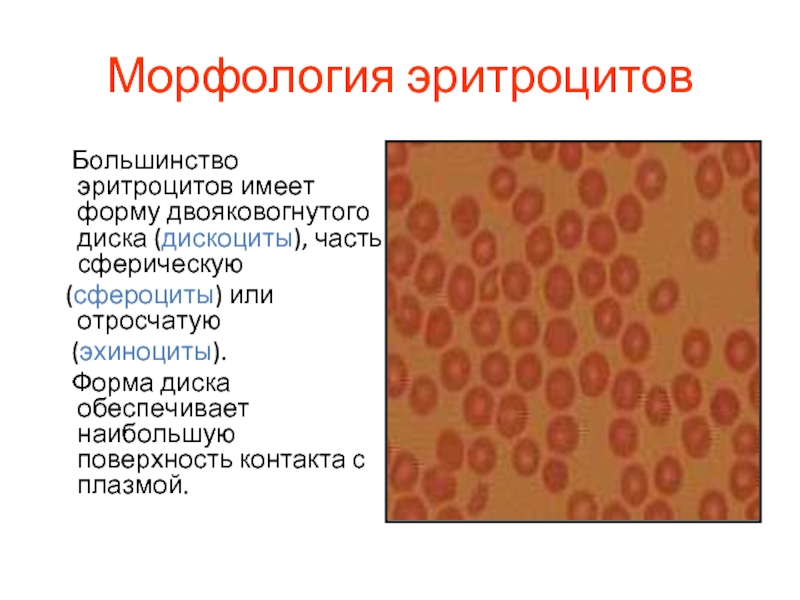

- 13. Морфология эритроцитов Большинство эритроцитов имеет

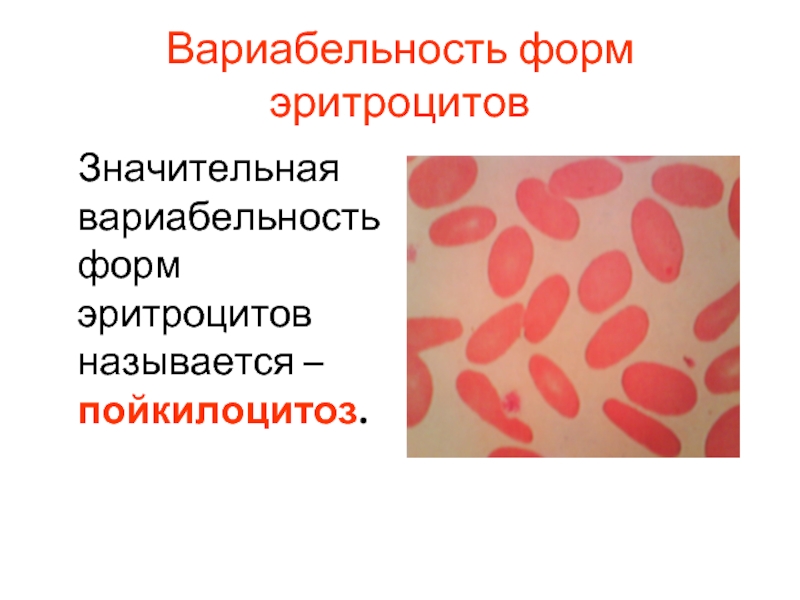

- 14. Вариабельность форм эритроцитов Значительная

- 15. Вариабельность размеров эритроцитов Диаметр большинства

- 16. Морфология эритроцита Плазмолемма эритроцитов имеет

- 17. Морфология эритроцита В гиалоплазме содержатся

- 18. Окрашивание эритроцитов Большинство зрелых эритроцитов

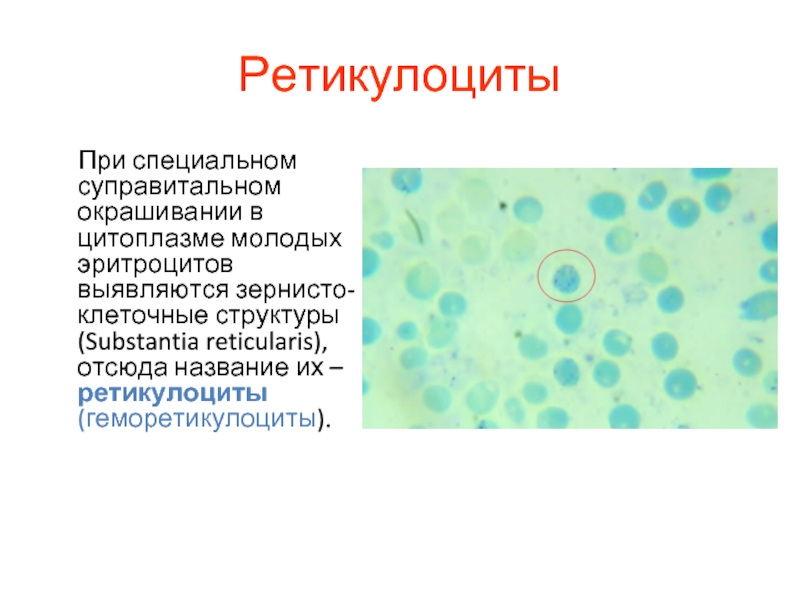

- 19. Ретикулоциты При специальном суправитальном

- 20. Ретикулоциты Увеличение числа геморетикулоцитов в

- 21. Продолжительность жизни эритроцитов Продолжительность жизни

- 22. Лейкоциты Лейкоциты – белые кровяные

- 23. Функции лейкоцитов Основная функция лейкоцитов

- 24. Функции лейкоцитов В отличии от эритроцитов

- 25. Виды лейкоцитов Различают 5 основных

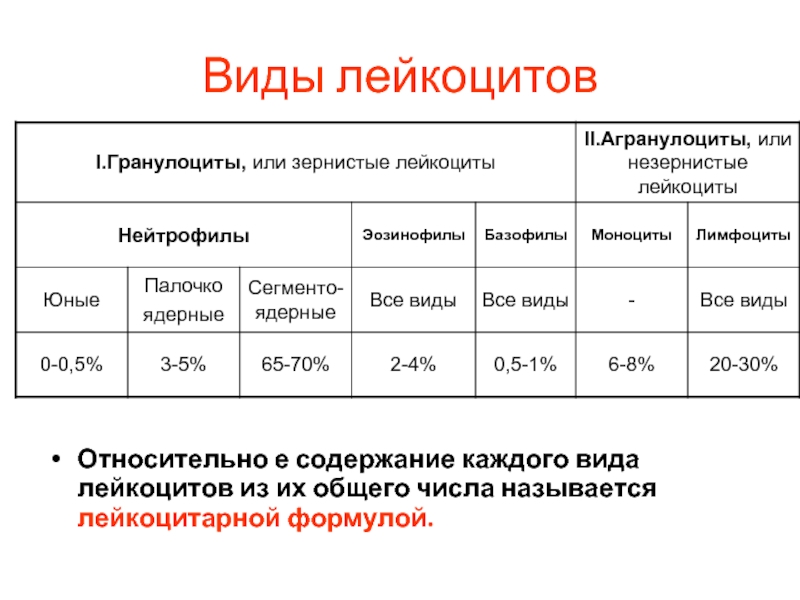

- 26. Виды лейкоцитов Относительно е содержание каждого вида лейкоцитов из их общего числа называется лейкоцитарной формулой.

- 27. Гранулоциты, или зернистые лейкоциты. Для

- 28. Виды нейтрофилов Нейтрофилы составляют 65-75%

- 29. Сегментоядерные нейтрофилы Сегментоядерные нейтрофилы

- 30. Сегментоядерные нейтрофилы Сегментоядерные нейтрофилы

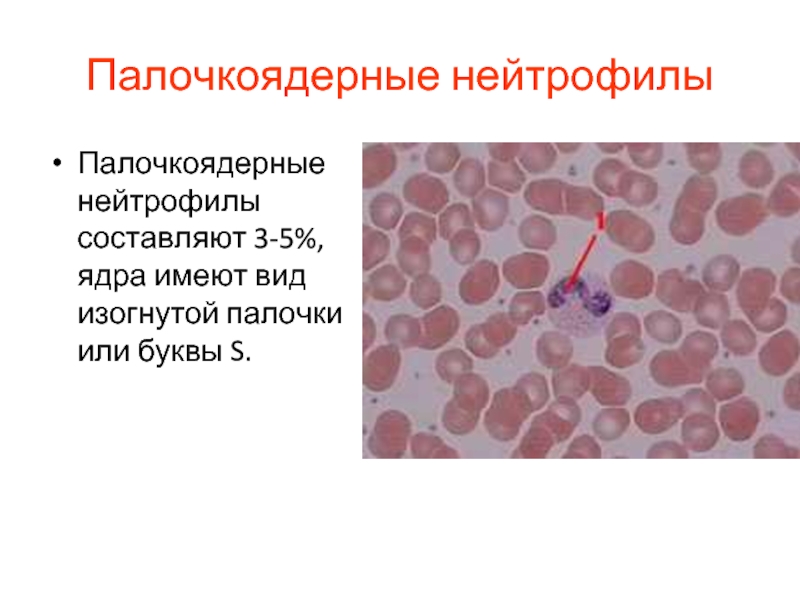

- 31. Палочкоядерные нейтрофилы Палочкоядерные нейтрофилы составляют 3-5%, ядра имеют вид изогнутой палочки или буквы S.

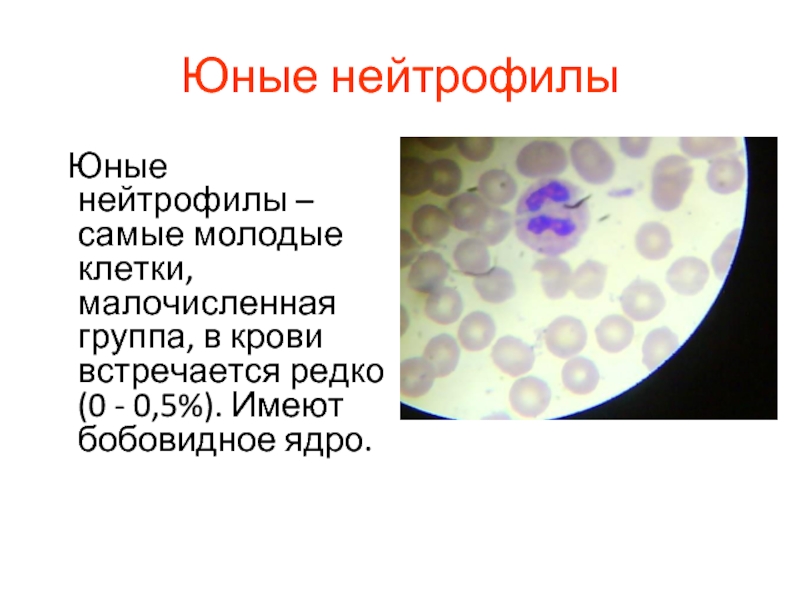

- 32. Юные нейтрофилы Юные нейтрофилы –

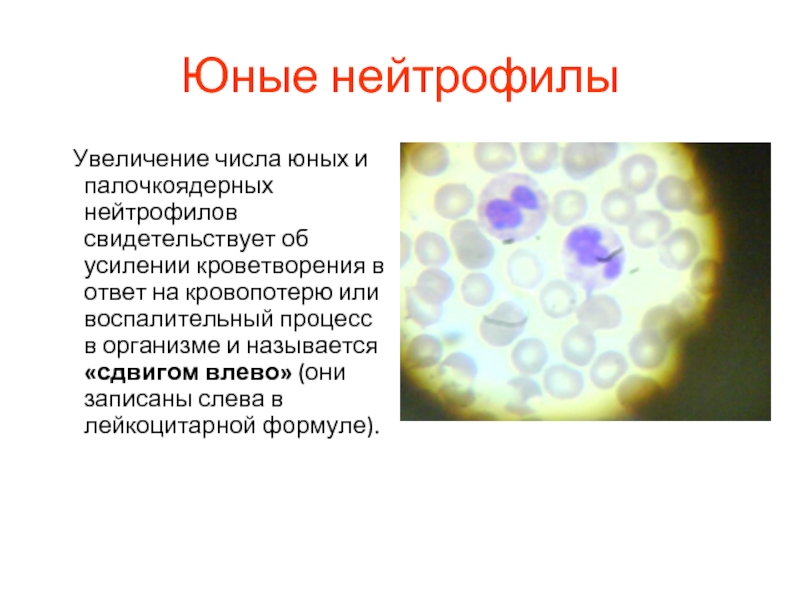

- 33. Юные нейтрофилы Увеличение числа юных

- 34. Функция нейтрофилов Главная функция нейтрофилов

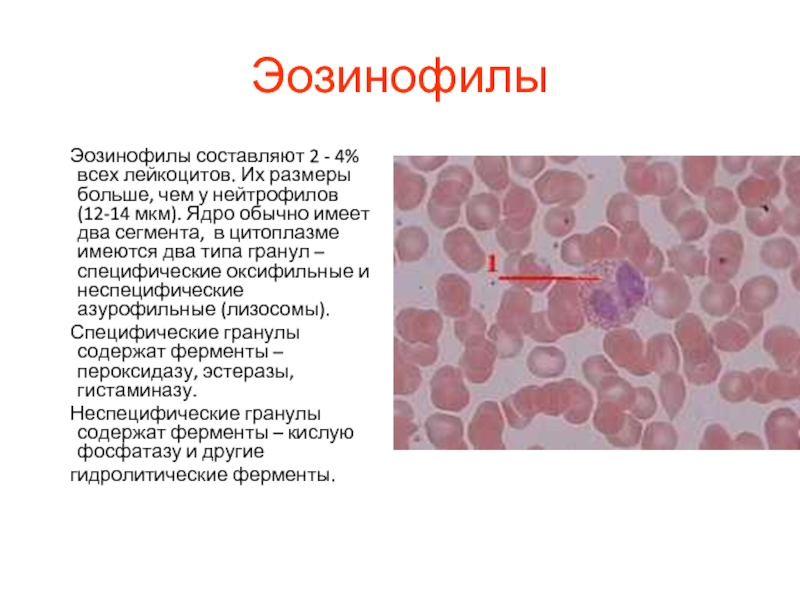

- 35. Эозинофилы Эозинофилы составляют 2

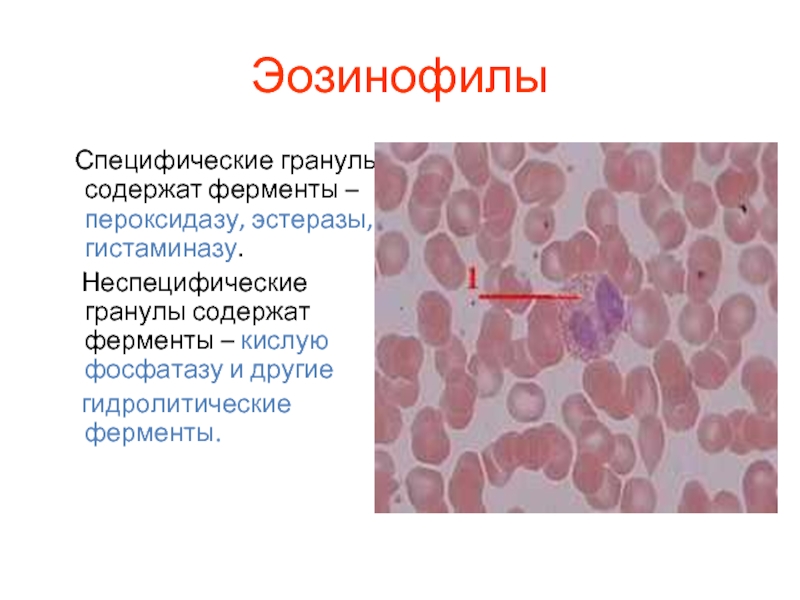

- 36. Эозинофилы Специфические гранулы содержат ферменты

- 37. Функция эозинофилов Эозинофилы оказывают противовоспалительное и антиаллергическое действия.

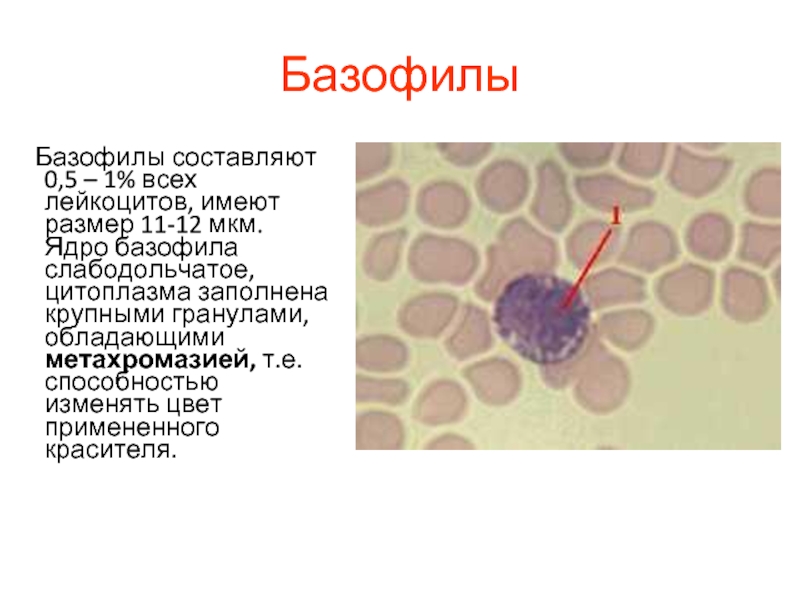

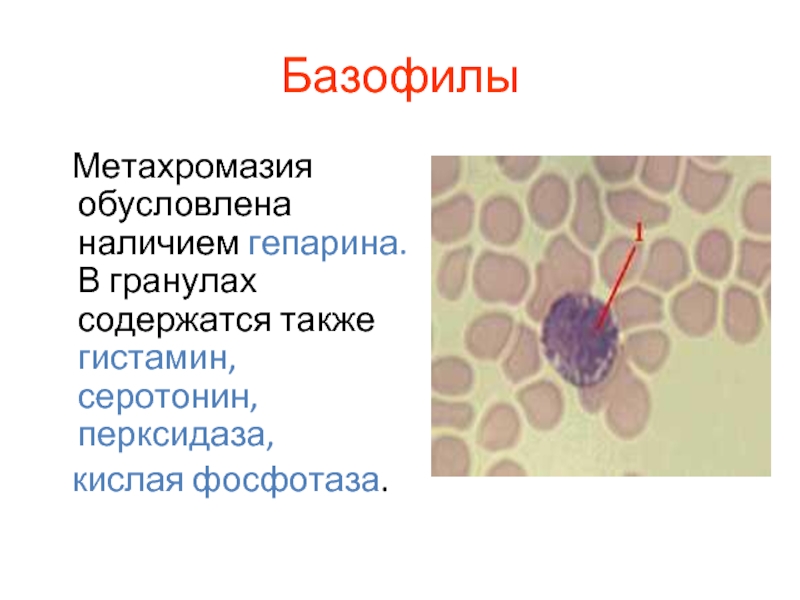

- 38. Базофилы Базофилы составляют 0,5 –

- 39. Базофилы Метахромазия обусловлена наличием гепарина.

- 40. Функции базофилов Базофилы синтезируют гистамин

- 41. Агранулоциты или незернистые лейкоциты К

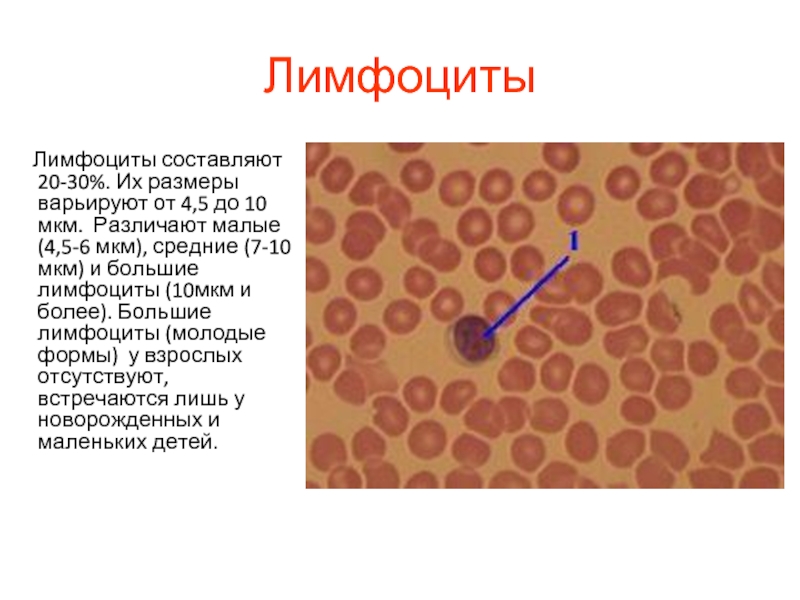

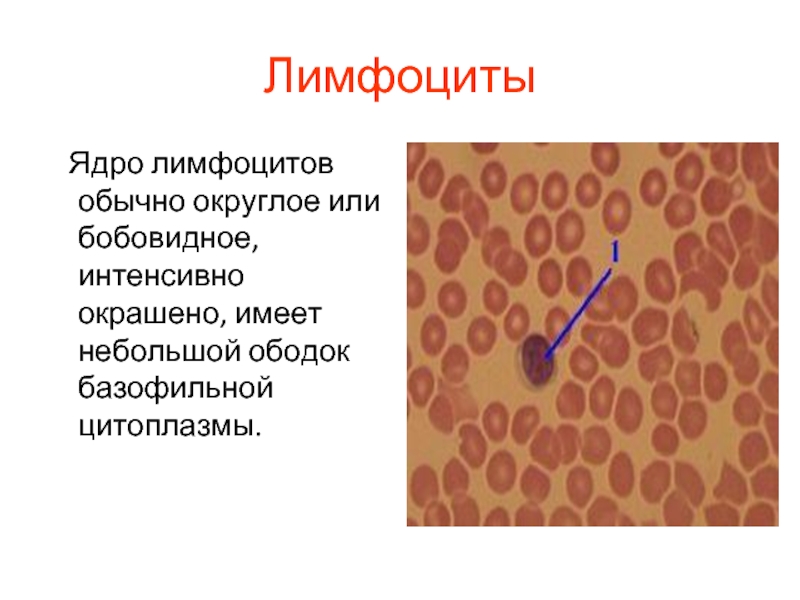

- 42. Лимфоциты Лимфоциты составляют 20-30%.

- 43. Лимфоциты Ядро лимфоцитов обычно округлое

- 44. Происхождение лимфоцитов По происхождению и функции

- 45. Функции лимфоцитов В-лимфоциты обеспечивают гуморальный

- 46. Функции лимфоцитов Т-лимфоциты обеспечивают реакции

- 47. Продолжительность жизни лимфоцитов Продолжительность жизни лимфоцитов

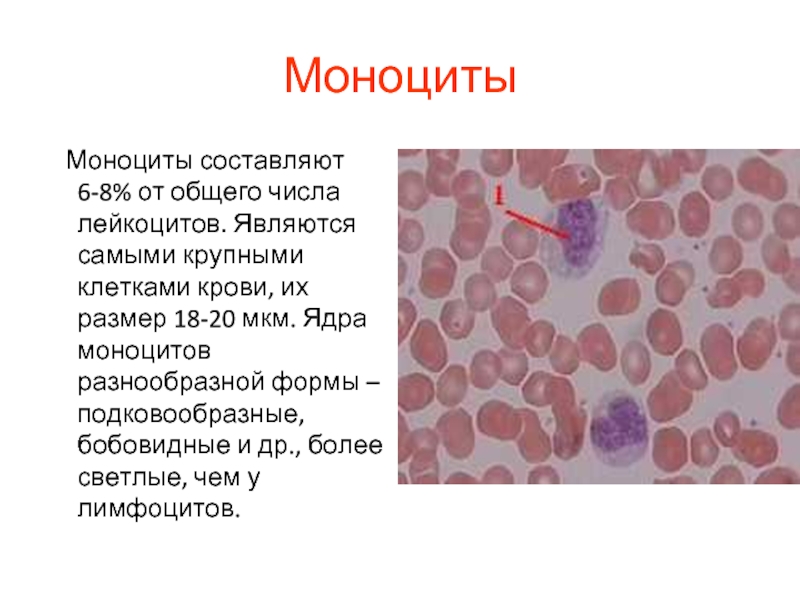

- 48. Моноциты Моноциты составляют 6-8% от

- 49. Функции моноцитов Моноциты крови являются

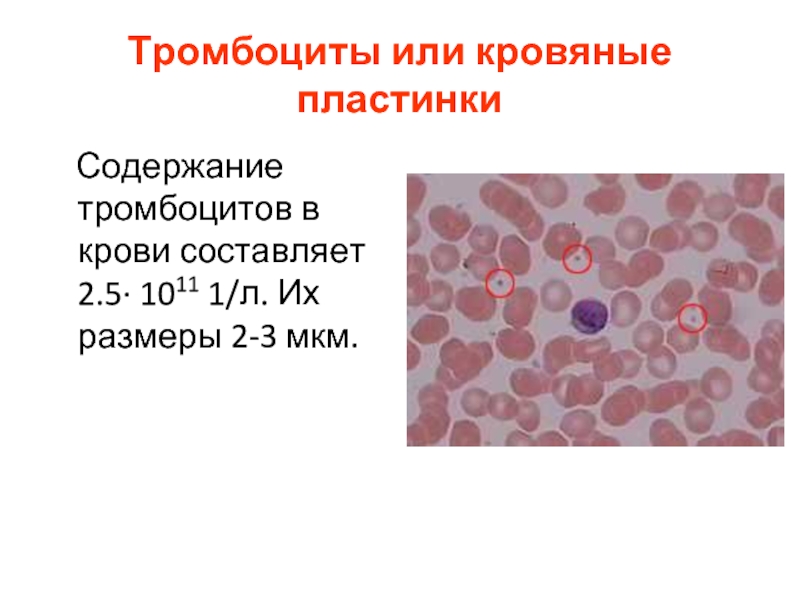

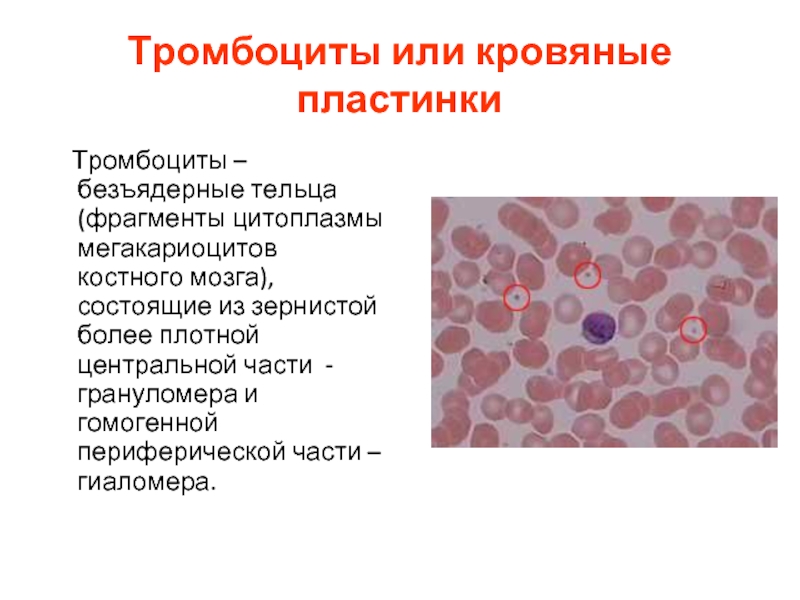

- 50. Тромбоциты или кровяные пластинки Содержание

- 51. Тромбоциты или кровяные пластинки Тромбоциты

- 52. Функции тромбоцитов Тромбоциты обладают способностью

- 53. Лимфа Лимфа состоит из лимфоплазмы

- 54. Функция лимфы Основная функция лимфы

- 55. Гемопоэз Гемопоэз (кроветворение) — процесс образования крови, включает

- 56. Эмбриональный гемопоэз включает три этапа: Мезобластический: на

- 57. 2. Гепатолиенальный (кроветворение в печени и селезенке) этап

- 58. 3. Медуллярный (тимо-медулло-лимфоидный) гемопоэз – образование форменных элементов

- 59. В тимусе образуются Т-лимфоциты с последующим расселением их в

- 60. Лимфоидная ткань располагается в органах иммунной системы

- 61. Регуляция гемопоэза Регуляция гемопоэза осуществляется гемопоэтическими факторами роста

- 62. Гемопоэтические классы клеток Общий источник развития всех

- 63. Полипотентные стволовые клетки образуют первый класс полипотентных

- 64. Стволовые клетки крови (СКК). Полустволовые

- 65. Унипотентные (коммитированные) клетки – могут развиваться

- 66. — клетки, образующие гранулоциты (нейтрофилы — КОЕ-Г) и

- 67. Следующие гемопоэтические классы клеток (4,5,6) объединяют в

- 68. Заключение Таким образом, кровь представляет собой жидкую

- 69. Термины и определения Агранулоциты – незернистые лейкоциты

- 70. Термины и определения В-лимфоциты – разновидность лимфоцитов,

- 71. Термины и определения Лейкоцитарная формула -

- 72. Термины и определения Моноциты – разновидность агранулоцитов

- 73. Термины и определения Плазма – межклеточное

- 74. Литература 1.Н.А.Юрина, А.И. Радостина. Гистология., М.: Медицина,

Слайд 2

План:

Введение

Основной раздел

1. Общая морфофункциональная характеристика крови

2. Плазма крови

3. Форменные

элементы крови

А. Эритроциты

Б. Лейкоциты

В. Тромбоциты

4. Лимфа

5. Гемопоэз

Заключение

Список литературы

А. Эритроциты

Б. Лейкоциты

В. Тромбоциты

4. Лимфа

5. Гемопоэз

Заключение

Список литературы

Слайд 3Введение

Система крови включает кровь, органы кроветворения - красный костный мозг,

вилочковую железу (тимус), селезенку, лимфатические узлы, лим-фоидную ткань некроветворных органов, а также клетки крови в составе соединительной и эпителиальной тканей.

Элементы системы крови связаны генетически и функционально, подчиняются общим законам нейрогуморальной регуляции, объединены тесным взаимодействием всех звеньев. Так, постоянный состав периферической крови поддерживается сбалансированными процессами новообразования (гемопоэза) и разрушения клеток крови. Поэтому понимание вопросов развития, строения и функции отдельных элементов системы возможно лишь с позиций изучения закономерностей, характеризующих систему в целом.

Система крови тесно связана с лимфатической и иммунной системами. Образование иммуноцитов происходит в органах кроветворения, а их циркуляция и рециркуляция - в периферической крови и лимфе

Элементы системы крови связаны генетически и функционально, подчиняются общим законам нейрогуморальной регуляции, объединены тесным взаимодействием всех звеньев. Так, постоянный состав периферической крови поддерживается сбалансированными процессами новообразования (гемопоэза) и разрушения клеток крови. Поэтому понимание вопросов развития, строения и функции отдельных элементов системы возможно лишь с позиций изучения закономерностей, характеризующих систему в целом.

Система крови тесно связана с лимфатической и иммунной системами. Образование иммуноцитов происходит в органах кроветворения, а их циркуляция и рециркуляция - в периферической крови и лимфе

Слайд 4Общие свойства

соединительных тканей

А) Все они происходят из мезенхимы

Б) Во всех

хорошо развито межклеточное вещество, хотя оно находится в разном состоянии: жидком (кровь и лимфа), гелеобразном (собственно соединительные ткани) и твердом (скелетные соединительные ткани)

В) Многие из этих тканей отличаются разнообразием клеточного состава

В) Многие из этих тканей отличаются разнообразием клеточного состава

Слайд 5Общая морфофункциональная характеристика крови и лимфы

Кровь и лимфа

являются особыми разновидностями тканей мезенхимального происхождения, образующими внутреннюю среду организма.

Объем крови в организме взрослого человека - около 5 л, имеет жидкую консистенцию и состоит из двух основных компонентов: плазмы (межклеточного вещества) и взвешенных в ней форменных элементов.

Плазма составляет 55-60% объема крови (около 3л).

Форменные элементы составляет 40-45 % объема крови.

Объем крови в организме взрослого человека - около 5 л, имеет жидкую консистенцию и состоит из двух основных компонентов: плазмы (межклеточного вещества) и взвешенных в ней форменных элементов.

Плазма составляет 55-60% объема крови (около 3л).

Форменные элементы составляет 40-45 % объема крови.

Слайд 6Функции крови

транспортная (дыхательная) – перенос кислорода от легких к тканям и

углекислоты от тканей к легким;

транспортная (трофическая) – доставка питательных веществ от места их поступления к месту их усвоения

транспортировка гормонов и ферментов от места их выработки к местам их активного действия;

гомеостатическая - кровь участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма;

защитная – кровь обеспечивает гуморальный и клеточный иммунитет, фагоцитоз

транспортная (трофическая) – доставка питательных веществ от места их поступления к месту их усвоения

транспортировка гормонов и ферментов от места их выработки к местам их активного действия;

гомеостатическая - кровь участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма;

защитная – кровь обеспечивает гуморальный и клеточный иммунитет, фагоцитоз

Слайд 7Плазма крови

Плазма- межклеточное вещество, состоящее из воды (90%), органических

веществ (9%), главным образом белков (более 200 видов: альбумины, глобулины, коагулянты, антикоагулянты, белки системы комплемента и др.), неорганических веществ (1%). РH составляет 7,36 (стабильность РН обеспечивает буферная система плазмы крови)

Слайд 8Состав плазмы

А) вода (примерно 90% от массы);

Б) белки (6,5- 8.5%) –

альбумины глобулины и фибриноген;

В) липиды

Г) многочисленные низкомолекулярные органические соединения – промежуточные или конечные продукты обмена веществ, переносимые из одних органов в другие;

Д) различные неорганические ионы – в свободном состоянии или в связи со специальными транспортными белками.

В) липиды

Г) многочисленные низкомолекулярные органические соединения – промежуточные или конечные продукты обмена веществ, переносимые из одних органов в другие;

Д) различные неорганические ионы – в свободном состоянии или в связи со специальными транспортными белками.

Слайд 9Образование сыворотки крови

Если дать крови свернуться, то после отделения сгустка вместо

плазмы получается сыворотка крови. Она отличается от плазмы отсутствием фибриногена.

Слайд 10Форменные элементы крови

К форменным элементам крови относятся:

- эритроциты

(красные кровяные тельца) - 5·1012 1/л

- лейкоциты (белые кровяные тельца) - 6·109 1/л

- тромбоциты (кровяные пластинки) – 2,5·1011 1/л

- лейкоциты (белые кровяные тельца) - 6·109 1/л

- тромбоциты (кровяные пластинки) – 2,5·1011 1/л

Слайд 11Форменные элементы крови

Все элементы (за исключением одной разновидности лейкоцитов

– Т-лимфоцитов) образуются в красном костном мозгу.

Форменные элементы крови изучают на мазках крови, окрашенных по Романовскому.

Форменные элементы крови изучают на мазках крови, окрашенных по Романовскому.

Слайд 12Эритроциты

Эритроциты – безъядерные клетки, не способные к делению. Количество эритроцитов в

1л у взрослых мужчин –

3,9 – 5,5 ·1012,

у женщин -

3.7-4,9·1012.

Основная функция эритроцитов – дыхательная.

3,9 – 5,5 ·1012,

у женщин -

3.7-4,9·1012.

Основная функция эритроцитов – дыхательная.

Слайд 13Морфология эритроцитов

Большинство эритроцитов имеет форму двояковогнутого диска (дискоциты), часть

сферическую

(сфероциты) или отросчатую

(эхиноциты).

Форма диска обеспечивает наибольшую поверхность контакта с плазмой.

(сфероциты) или отросчатую

(эхиноциты).

Форма диска обеспечивает наибольшую поверхность контакта с плазмой.

Слайд 14Вариабельность форм эритроцитов

Значительная вариабельность форм эритроцитов называется –пойкилоцитоз.

Слайд 15Вариабельность размеров эритроцитов

Диаметр большинства эритроцитов (нормоцитов) колеблется от 7,16

до 7,98 мкм, микроцитов – 6 мкм и меньше, макроцитов – свыше 8,5 мкм. Повышенная вариабельность размеров эритроцитов называется – анизоцитоз.

Слайд 16Морфология эритроцита

Плазмолемма эритроцитов имеет толщину около 20нм и обеспечивает

активный перенос О2, СО2, ионов натрия, калия и других веществ.

Слайд 17Морфология эритроцита

В гиалоплазме содержатся многочисленные гранулы гемоглобина размером 4-5

нм. Гемоглобин является дыхательным пигментом, имеющим в своем составе железосодержащую группу – гем. Наличие железа в гемоглобине обеспечивает желтоватую окраску отдельных эритроцитов в свежей крови, а совокупность большого числа эритроцитов придает крови красный цвет.

Слайд 18Окрашивание эритроцитов

Большинство зрелых эритроцитов оксифильны (окрашиваются эозином в красный

цвет). Наряду со зрелыми эритроцитами в нормальной крови содержится 1-5% молодых форм. Бедных гемоглобином. Они могут окрашиваться и кислыми и основными красителями, т.е. являются полихроматофильными.

Слайд 19Ретикулоциты

При специальном суправитальном окрашивании в цитоплазме молодых эритроцитов

выявляются зернисто-клеточные структуры (Substantia reticularis), отсюда название их – ретикулоциты (геморетикулоциты).

Слайд 20Ретикулоциты

Увеличение числа геморетикулоцитов в крови свидетельствует об усилении процессов

гемопоэза после кровопотерь (в результате травм, воспалительных процессов, облучения и др.).

Слайд 21Продолжительность жизни эритроцитов

Продолжительность жизни эритроцитов около 120 дней. Естественная

убыль (разрушение эритроцитов составляет около 200 млн ежедневно. Столько же эритроцитов должно образоваться вновь, чтобы сохранить постоянство их состава (это физиологическая регенерация крови).

Слайд 22Лейкоциты

Лейкоциты – белые кровяные клетки, весьма разнообразны по строению

и функции, содержание их в 1000 раз меньше, чем эритроцитов и составляет 3,8 – 9,0·109 в 1л крови. Все они имеют шаровидную форму, содержат ядро, а по размеру крупнее эритроцитов.

Слайд 23Функции лейкоцитов

Основная функция лейкоцитов – защитная; они обеспечивают фагоцитоз

микробов, инородных частиц и продуктов распада клеток, участвуют в формировании гуморального и клеточного иммунитета.

Слайд 24Функции лейкоцитов

В отличии от эритроцитов лейкоциты активно подвижны, способны образовывать

псевдоподии, проходить через стенку сосудов в направлении химического раздражителя (продукты распада тканей). Благодаря хемотаксису лейкоциты являются первыми клетками, проникающими в очаг воспаления и регенерации.

Слайд 25Виды лейкоцитов

Различают 5 основных видов лейкоцитов:

нейтрофилы, эозинофилы,

базофилы, моноциты и лимфоциты.

Нейтрофилы, эозинофилы, базофилы являются гранулоцитами, а моноциты и лимфоциты – агранулоцитами.

Нейтрофилы, эозинофилы, базофилы являются гранулоцитами, а моноциты и лимфоциты – агранулоцитами.

Слайд 26Виды лейкоцитов

Относительно е содержание каждого вида лейкоцитов из их общего числа

называется лейкоцитарной формулой.

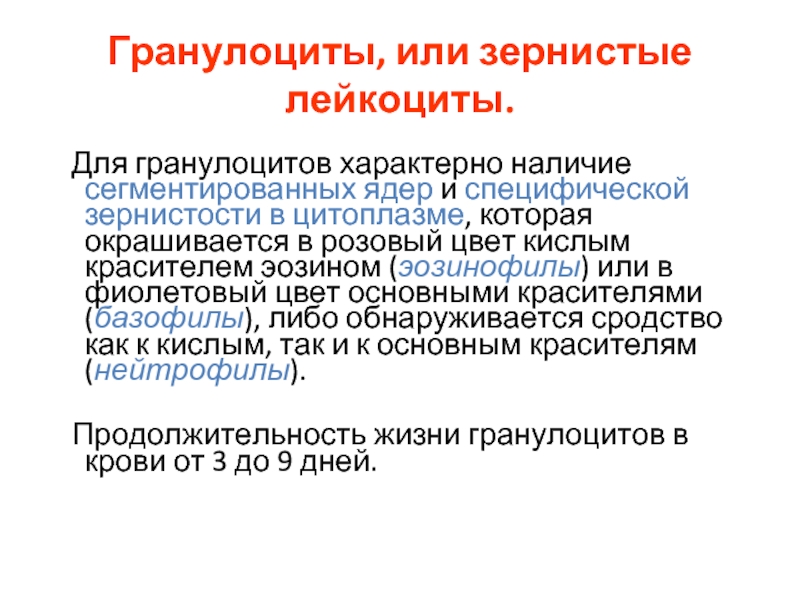

Слайд 27Гранулоциты, или зернистые лейкоциты.

Для гранулоцитов характерно наличие сегментированных ядер

и специфической зернистости в цитоплазме, которая окрашивается в розовый цвет кислым красителем эозином (эозинофилы) или в фиолетовый цвет основными красителями (базофилы), либо обнаруживается сродство как к кислым, так и к основным красителям (нейтрофилы).

Продолжительность жизни гранулоцитов в крови от 3 до 9 дней.

Продолжительность жизни гранулоцитов в крови от 3 до 9 дней.

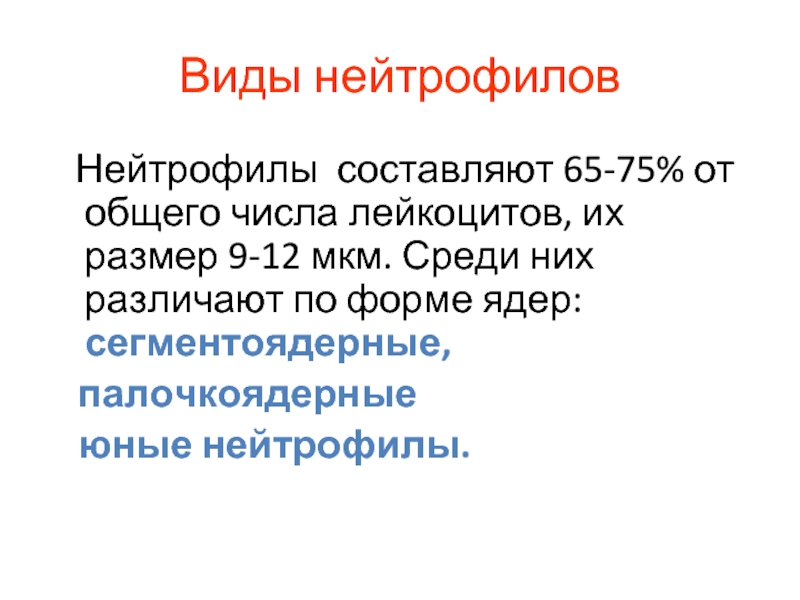

Слайд 28Виды нейтрофилов

Нейтрофилы составляют 65-75% от общего числа лейкоцитов, их

размер 9-12 мкм. Среди них различают по форме ядер: сегментоядерные,

палочкоядерные

юные нейтрофилы.

палочкоядерные

юные нейтрофилы.

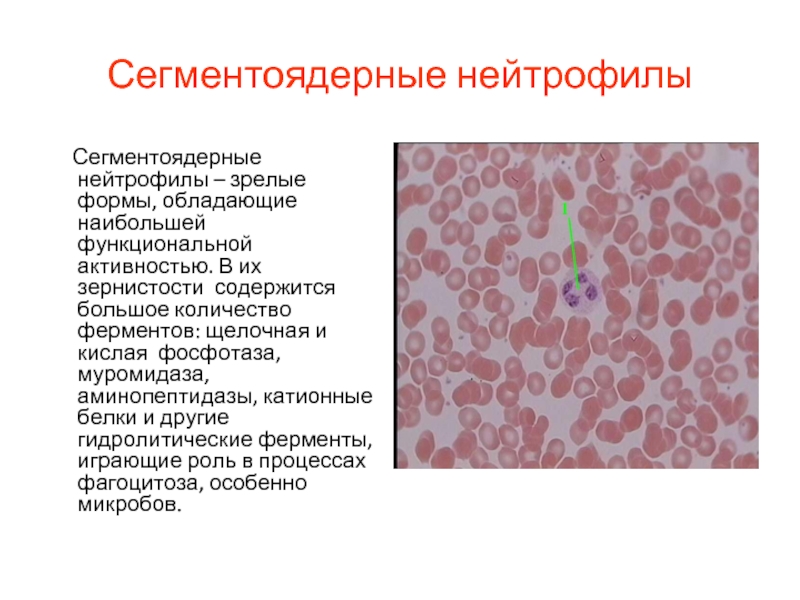

Слайд 29Сегментоядерные нейтрофилы

Сегментоядерные нейтрофилы – самая большая часть нейтрофилов

(65-70%), их ядра состоят из 2-5 сегментов, соединенных тонкими перемычками, а в цитоплазме расположены многочисленные мелкие гранулы.

Слайд 30Сегментоядерные нейтрофилы

Сегментоядерные нейтрофилы – зрелые формы, обладающие наибольшей

функциональной активностью. В их зернистости содержится большое количество ферментов: щелочная и кислая фосфотаза, муромидаза, аминопептидазы, катионные белки и другие гидролитические ферменты, играющие роль в процессах фагоцитоза, особенно микробов.

Слайд 31Палочкоядерные нейтрофилы

Палочкоядерные нейтрофилы составляют 3-5%, ядра имеют вид изогнутой палочки или

буквы S.

Слайд 32Юные нейтрофилы

Юные нейтрофилы – самые молодые клетки, малочисленная группа,

в крови встречается редко (0 - 0,5%). Имеют бобовидное ядро.

Слайд 33Юные нейтрофилы

Увеличение числа юных и палочкоядерных нейтрофилов свидетельствует об

усилении кроветворения в ответ на кровопотерю или воспалительный процесс в организме и называется «сдвигом влево» (они записаны слева в лейкоцитарной формуле).

Слайд 34Функция нейтрофилов

Главная функция нейтрофилов - фагоцитоз бактерий и мелких

частиц – «тканевых обломков». Поэтому нейтрофилы называют микрофагами.

Слайд 35Эозинофилы

Эозинофилы составляют 2 - 4% всех лейкоцитов. Их

размеры больше, чем у нейтрофилов (12-14 мкм). Ядро обычно имеет два сегмента, в цитоплазме имеются два типа гранул – специфические оксифильные и неспецифические азурофильные (лизосомы).

Специфические гранулы содержат ферменты – пероксидазу, эстеразы, гистаминазу.

Неспецифические гранулы содержат ферменты – кислую фосфатазу и другие

гидролитические ферменты.

Специфические гранулы содержат ферменты – пероксидазу, эстеразы, гистаминазу.

Неспецифические гранулы содержат ферменты – кислую фосфатазу и другие

гидролитические ферменты.

Слайд 36Эозинофилы

Специфические гранулы содержат ферменты – пероксидазу, эстеразы, гистаминазу.

Неспецифические гранулы содержат ферменты – кислую фосфатазу и другие

гидролитические ферменты.

гидролитические ферменты.

Слайд 37Функция эозинофилов

Эозинофилы оказывают противовоспалительное и антиаллергическое действия.

Слайд 38Базофилы

Базофилы составляют 0,5 – 1% всех лейкоцитов, имеют размер

11-12 мкм. Ядро базофила слабодольчатое, цитоплазма заполнена крупными гранулами, обладающими метахромазией, т.е. способностью изменять цвет примененного красителя.

Слайд 39Базофилы

Метахромазия обусловлена наличием гепарина. В гранулах содержатся также гистамин,

серотонин, перксидаза,

кислая фосфотаза.

кислая фосфотаза.

Слайд 40Функции базофилов

Базофилы синтезируют гистамин и гепарин, участвуя в регуляции

процессов свертывания крови и проницаемости сосудов, а также в иммунологических реакциях аллергического характера. Фагоцитарная активность выражена слабо.

Слайд 41Агранулоциты или незернистые лейкоциты

К агранулоцитам относятся лимфоциты и моноциты.

У них, в отличие от гранулоцитов, ядро не является сегментированным, а в цитоплазме практически не наблюдается зернистости.

Слайд 42Лимфоциты

Лимфоциты составляют 20-30%. Их размеры варьируют от 4,5

до 10 мкм. Различают малые (4,5-6 мкм), средние (7-10 мкм) и большие лимфоциты (10мкм и более). Большие лимфоциты (молодые формы) у взрослых отсутствуют, встречаются лишь у новорожденных и маленьких детей.

Слайд 43Лимфоциты

Ядро лимфоцитов обычно округлое или бобовидное, интенсивно окрашено, имеет

небольшой ободок базофильной цитоплазмы.

Слайд 44Происхождение лимфоцитов

По происхождению и функции различают Т-лимфоциты (образуются в тимусе)

и

В-лимфоциты (образуются в красном костном мозге).

В-лимфоциты (образуются в красном костном мозге).

Слайд 45Функции лимфоцитов

В-лимфоциты обеспечивают гуморальный иммунитет, превращаясь в плазматические клетки,

которые вырабатывают антитела, поступающие в кровь и уничтожающие чужеродные вещества (антигены).

Слайд 46Функции лимфоцитов

Т-лимфоциты обеспечивают реакции клеточного иммунитета (при трансплантации органов,

опухолевом росте и проч.), т.е. уничтожают чужеродные клетки (Т-киллеры), а также регулируют гуморальный иммунитет.

Слайд 47Продолжительность жизни лимфоцитов

Продолжительность жизни лимфоцитов варьирует от нескольких недель (короткоживущие

В-лимфоциты) до нескольких лет (долгоживущие Т-лимфоциты). Большую часть крови составляют долгоживущие Т-лимфоциты (около 80%).

Слайд 48Моноциты

Моноциты составляют 6-8% от общего числа лейкоцитов. Являются самыми

крупными клетками крови, их размер 18-20 мкм. Ядра моноцитов разнообразной формы – подковообразные, бобовидные и др., более светлые, чем у лимфоцитов.

Слайд 49Функции моноцитов

Моноциты крови являются источником образования макрофагов в соединительной

ткани, куда они постоянно мигрируют, и вместе с ними относятся к макрофагической системе. Моноциты способны к активному пиноцитозу, обычному и иммунному фагоцитозу, участвуя вместе с Т- и В-лимфоцитами в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

Слайд 50Тромбоциты или кровяные пластинки

Содержание тромбоцитов в крови составляет 2.5·

1011 1/л. Их размеры 2-3 мкм.

Слайд 51Тромбоциты или кровяные пластинки

Тромбоциты – безъядерные тельца (фрагменты цитоплазмы

мегакариоцитов костного мозга), состоящие из зернистой более плотной центральной части - грануломера и гомогенной периферической части – гиаломера.

Слайд 52Функции тромбоцитов

Тромбоциты обладают способностью к склеиванию (агглютинации) и часто

образуют группы.

Тромбоциты содержат ряд биохимически активных веществ и ферментов (тромбокиназа), участвующих в процессе свертывания крови.

Продолжительность жизни тромбоцита 5-8 дней.

Тромбоциты содержат ряд биохимически активных веществ и ферментов (тромбокиназа), участвующих в процессе свертывания крови.

Продолжительность жизни тромбоцита 5-8 дней.

Слайд 53Лимфа

Лимфа состоит из лимфоплазмы и форменных элементов: лимфоцитов (98%),

моноцитов, других лейкоцитов, эритроцитов. Лимфа формируется в тканях, сначала в замкнутых с одного конца лимфокапиллярах (периферическая лимфа). Затем протекает через лимфатические узлы, где обогащается лимфоцитами (при этом образуется промежуточная лимфа), и вливается в главные коллекторы (грудной проток и правый лимфатический проток), образуя центральную лимфу, поступающую в крупные вены, впадающие в правое предсердие.

Слайд 54Функция лимфы

Основная функция лимфы – регуляция оттока жидкости и

метаболитов от органов в дополнение к венозной системе и обеспечение рециркуляции лимфоцитов, являющихся главными клетками, обеспечивающими реакции иммунитета.

Слайд 55Гемопоэз

Гемопоэз (кроветворение) — процесс образования крови, включает в себя эритропоэз (образование эритроцитов),

гранулоцитопоэз (образование гранулярных лейкоцитов), моноцитопоэз (образование моноцитов), тромбоцитопоэз (образование кровяных пластинок), лимфоцитопоэз (образование лимфоцитов и иммуноцитов). Выделяют эмбриональный гемопоэз, обеспечивающий гистогенез крови (образование крови как ткани) и постэмбриональный гемопоэз–процесс физиологической регенерации крови.

Слайд 56Эмбриональный гемопоэз включает три этапа:

Мезобластический: на этом этапе происходит образование первой

генерации стволовых клеток крови (СКК). Процесс происходит интраваскулярно (внутри сосудов) в мезенхиме желточного мешка (внезародышевый провизорный орган) на 3-10 неделе внутриутробного периода. Из желточного мешка СКК мигрируют в другие кроветворные органы.

Слайд 572. Гепатолиенальный (кроветворение в печени и селезенке) этап протекает, начиная с 5-6

недели, достигая максимальной активности на втором месяце, когда на кроветворение на 80% обеспечивается печенью, а на 20% селезенкой. В этих органах дифференцировка клеток крови из СКК протекает экстраваскулярно (вне сосуда). В печени образуются преимущественно эритроциты, гранулоциты, кровяные пластинки. В селезенке первоначально образуются все виды форменных элементов крови, а во второй половине внутриутробного развития начинает преобладать лимфоцитопоэз.

Слайд 583. Медуллярный (тимо-медулло-лимфоидный) гемопоэз – образование форменных элементов крови в тимусе, лимфоидной

ткани и красном костном мозге (ККМ), начинается на 10-ой неделе внутриутробного развития.

Слайд 59 В тимусе образуются Т-лимфоциты с последующим расселением их в лимфоидные органы. В красном костном

мозге (ККМ) СКК дают начало всем форменным элементам, формируя кроветворные (гемопоэтические) островки. Совокупность СКК и гемопоэтических островков составляет паренхиму ККМ. Гемопоэз постепенно нарастает к рождению, и ККМ становится центральным органом кроветворения. Кроветворной тканью ККМ является миелоидная ткань (от греч. красный мозг). Она содержит стволовые кроветворные клетки и является местом образования эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов, В-лимфоцитов, предшественников Т-лимфоцитов, NK- клеток.

Слайд 60 Лимфоидная ткань располагается в органах иммунной системы (в тимусе, селезенке, лимфатических

узлах, миндалинах, пейеровых бляшках, червеобразном отростке и многочисленных лимфоидных образованиях, имеющихся в стенках органов различных систем). В ней происходит образование Т- и В-лимфоцитов, которые взаимодействуя между собой, а также с макрофагами, дендритными и другими клетками, обеспечивают развитие и течение иммунных реакций.

Слайд 61Регуляция гемопоэза

Регуляция гемопоэза осуществляется гемопоэтическими факторами роста (гемопоэтинами), которые вырабатываются стромальными элементами

кроветворных органов. Они продуцируются ретикулярными клетками, эпителиальными клетками тимуса, макрофагами, Т-лимфоцитами, эндотелиальными клетками, а также клетками, расположенными вне кроветворных тканей (например, эритропоэтин вырабатывается клетками почек и печени). Гемопоэтины оказывают влияние в низких концентрациях, связываясь со специфическими рецепторами на плазмолемме развивающихся клеток крови. Каждый этап развития конкретной линии клеток требует присутствия определенной концентрации гемопоэтинов. Отдельный гемопоэтический фактор может оказывать влияние на один или несколько типов развивающихся клеток.

Слайд 62Гемопоэтические классы клеток

Общий источник развития всех форменных элементов крови – стволовые клетки

крови, которые образуют самоподдерживающуюся популяцию полипотентных клеток. Это положение впервые сформулировано профессором А.А.Максимовым в унитарной теории кроветворения

Слайд 63 Полипотентные стволовые клетки образуют первый класс полипотентных клеток. Всего же на

основании способности к самообновлению, клеточному делению и образованию форменных элементов различных типов выделяют шесть классов кроветворных клеток. Три первые класса объединяют в группу так называемых морфологически нераспознаваемых клеток, поскольку они фенотипически идентичны и похожи на малые лимфоциты. Их диаметр 8-10 мкм. Имеют круглую или неправильную форму, круглое крупное ядро с1-2 ядрышками. Цитоплазма узким ободком окружает ядро. Точная идентификация клеток может быть произведена только иммуноцитохимически по антигенам на клеточной поверхности.

Слайд 64 Стволовые клетки крови (СКК).

Полустволовые клетки (их также называют колониеобразующие

единицы (КОЕ)). Частично детерминированные, полипотентные клетки-предшественники, образующиеся при делении СКК. Их два типа:

1) клетки — предшественники для эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и тромбоцитов (КОЕ-ГЭММ)

2) клетки предшественники для лимфоцитов (КОЕ-Л)

1) клетки — предшественники для эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и тромбоцитов (КОЕ-ГЭММ)

2) клетки предшественники для лимфоцитов (КОЕ-Л)

Слайд 65 Унипотентные (коммитированные) клетки – могут развиваться только в напрвлении определенного

(одного) вида форменных элементов (за исключением КОЕ-ГМ, которая дает два вида клеток). Эти клетки в отличии от клеток 1 и 2 классов являются поэтинчувствительными. Существуют следующие виды унипотентных клеток- предшественниц:

Слайд 66— клетки, образующие гранулоциты (нейтрофилы — КОЕ-Г) и моноциты (КОЕ — Мо).

—

клетки-предшественники для эритроцитов (КОЕ-Э).

— для кровяных пластинок (КОЕ-Мег)

— клетки – предшественники базофилов (КОЕ-Баз)

— клетки – предшественники эозинофилов (КОЕ-Эо)

— клетки – предшественники Т- и В- лимфоцитов (про В-лимфоциты, протимоциты)

— для кровяных пластинок (КОЕ-Мег)

— клетки – предшественники базофилов (КОЕ-Баз)

— клетки – предшественники эозинофилов (КОЕ-Эо)

— клетки – предшественники Т- и В- лимфоцитов (про В-лимфоциты, протимоциты)

Слайд 67 Следующие гемопоэтические классы клеток (4,5,6) объединяют в группу морфологически распознаваемых клеток-предшественников.

Бластные

формы (бласты). Эти клетки обладают высокой митотической активностью, но не являются самоподдерживающейся популяцией. Бласты разных гемопоэтических рядов обладают минимальными различиями, но их можно идентифицировать при помощи гистологической окраски. Как правило, это крупные клетки с базофильной цитоплазмой, с крупным светлым ядром, содержащим 1-2 ядрышка.

Созревающие (дифференцирующиеся) клетки подвергаются структурной и функциональной дифференцировке, образуя соответствующий специфичный вид форменных элементов. В ходе дифференцировки клетки утрачивают способность к делению (исключение составляют моноциты и лимфоциты).

Зрелые (дифференцированные) форменные элементы переходят из ККМ в кровь и циркулируют в ней. Не способны к делению (исключение: моноциты и лимфоциты).

Созревающие (дифференцирующиеся) клетки подвергаются структурной и функциональной дифференцировке, образуя соответствующий специфичный вид форменных элементов. В ходе дифференцировки клетки утрачивают способность к делению (исключение составляют моноциты и лимфоциты).

Зрелые (дифференцированные) форменные элементы переходят из ККМ в кровь и циркулируют в ней. Не способны к делению (исключение: моноциты и лимфоциты).

Слайд 68Заключение

Таким образом, кровь представляет собой жидкую ткань, осуществляющую в организме целый

ряд функций, основными из которых являются: 1) транспорт питательных веществ, метаболитов, веществ, подлежащих экскреции, газов, гормонов, клеток, не выполняющих дыхательные функции; 2) перенос тепла, передача силы (например, для локомоции у дождевых червей); 3) поддержание внутренней среды и др. Объем крови у человека в среднем составляет 6-8% массы тела.

Слайд 69Термины и определения

Агранулоциты – незернистые лейкоциты (в цитоплазме нет зернистости)

Альбумины –

белки плазмы крови

Анизоцитоз – вариабельность (изменчивость) размеров эритроцитов

Базофилы – разновидность зернистых лейкоцитов, в которых гранулы имеют сродство к основному красителю

В-лимфоциты – разновидность лимфоцитов, образующихся в красном костном мозге

Анизоцитоз – вариабельность (изменчивость) размеров эритроцитов

Базофилы – разновидность зернистых лейкоцитов, в которых гранулы имеют сродство к основному красителю

В-лимфоциты – разновидность лимфоцитов, образующихся в красном костном мозге

Слайд 70Термины и определения

В-лимфоциты – разновидность лимфоцитов, образующихся в красном костном мозге

Гемоглобин

– белок цитоплазмы эритроцитов, участвующий в газообмене

Глобулины – белки плазмы крови

Гранулоциты – зернистые лейкоциты (в цитоплазме имеется зернистость)

Кровь – особая разновидность тканей, образующая внутреннюю среду организма

Лейкоциты – белые кровяные тельца, форменные элементы крови

Глобулины – белки плазмы крови

Гранулоциты – зернистые лейкоциты (в цитоплазме имеется зернистость)

Кровь – особая разновидность тканей, образующая внутреннюю среду организма

Лейкоциты – белые кровяные тельца, форменные элементы крови

Слайд 71Термины и определения

Лейкоцитарная формула - относительное содержание каждого вида лейкоцитов

из их общего числа

Лимфа - особая разновидность тканей, которая наряду с кровью образует внутреннюю среду организма

Лимфоциты – разновидность агранулоцитов

Мезензима – один из эмбриональных зачатков, часть мезодермы

Лимфа - особая разновидность тканей, которая наряду с кровью образует внутреннюю среду организма

Лимфоциты – разновидность агранулоцитов

Мезензима – один из эмбриональных зачатков, часть мезодермы

Слайд 72Термины и определения

Моноциты – разновидность агранулоцитов

Нейтрофилы – разновидность гранулоцитов, в которых

гранулы имеют сродство как к кислому, так и основному красителям

Оксифилия – сродство к кислому красителю

Палочкоядерные нейтрофилы – разновидность гранулоцитов, у которых ядро имеет форму изогнутой палочки или буквы S

Оксифилия – сродство к кислому красителю

Палочкоядерные нейтрофилы – разновидность гранулоцитов, у которых ядро имеет форму изогнутой палочки или буквы S

Слайд 73 Термины и определения

Плазма – межклеточное вещество крови

Пойкилоцитоз - – вариабельность

(изменчивость) форм эритроцитов

Полихроматофилия – сродство как к кислому, так и основному красителям.

Ретикулоциты (геморетикулоциты) – зернисто-клеточные структуры цитоплазмы молодых эритроцитов

Сдвиг влево – увеличение числа юных и палочкоядерных нейтрофилов в лейкоцитарной формуле

Полихроматофилия – сродство как к кислому, так и основному красителям.

Ретикулоциты (геморетикулоциты) – зернисто-клеточные структуры цитоплазмы молодых эритроцитов

Сдвиг влево – увеличение числа юных и палочкоядерных нейтрофилов в лейкоцитарной формуле

Слайд 74Литература

1.Н.А.Юрина, А.И. Радостина. Гистология., М.: Медицина, 1995г.

2.Хэм, Кормак. Гистология в 5

томах. М.,Мир,1993г.

3.Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л.Кузнецов, М.К.Пугачев.Москва.МИА,2004г.

4.Атлас «Гистология, цитология и эмбриология». С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Москва, МИА.2002г.

3.Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л.Кузнецов, М.К.Пугачев.Москва.МИА,2004г.

4.Атлас «Гистология, цитология и эмбриология». С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Москва, МИА.2002г.