- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

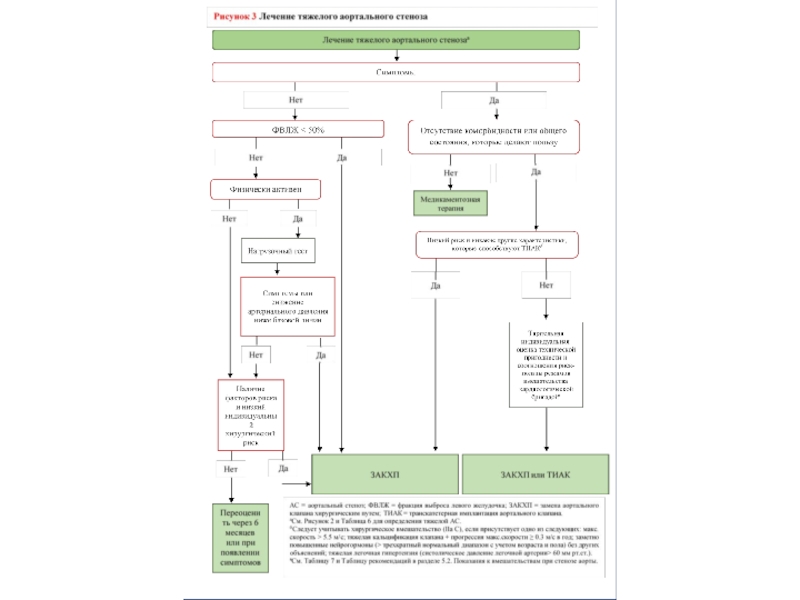

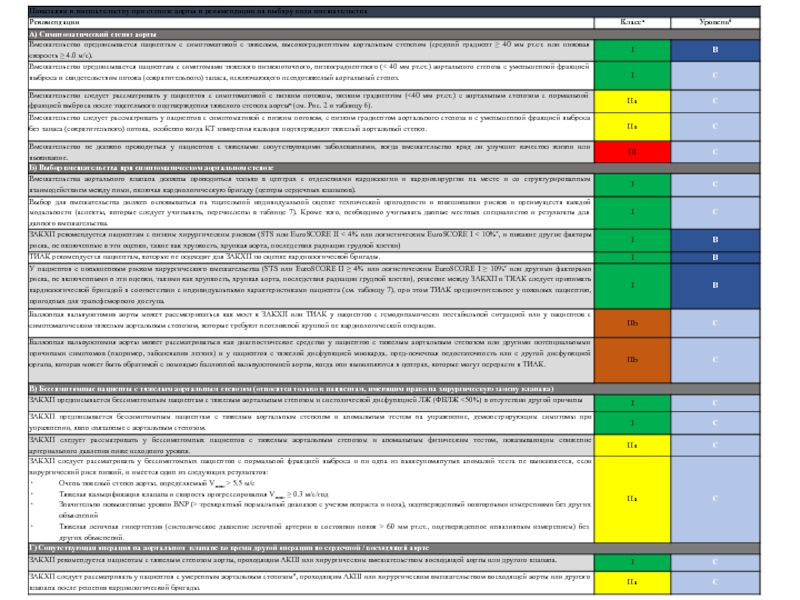

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Клапанные пороки сердца презентация

Содержание

- 1. Клапанные пороки сердца

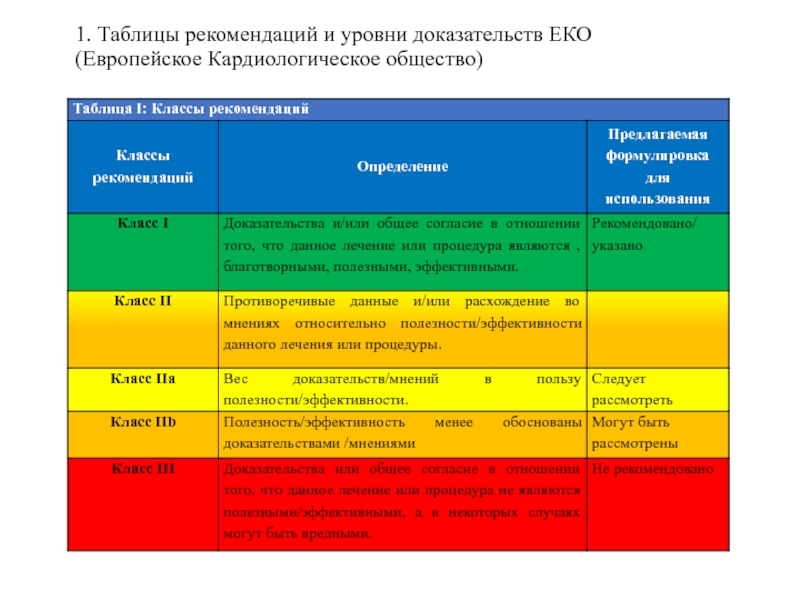

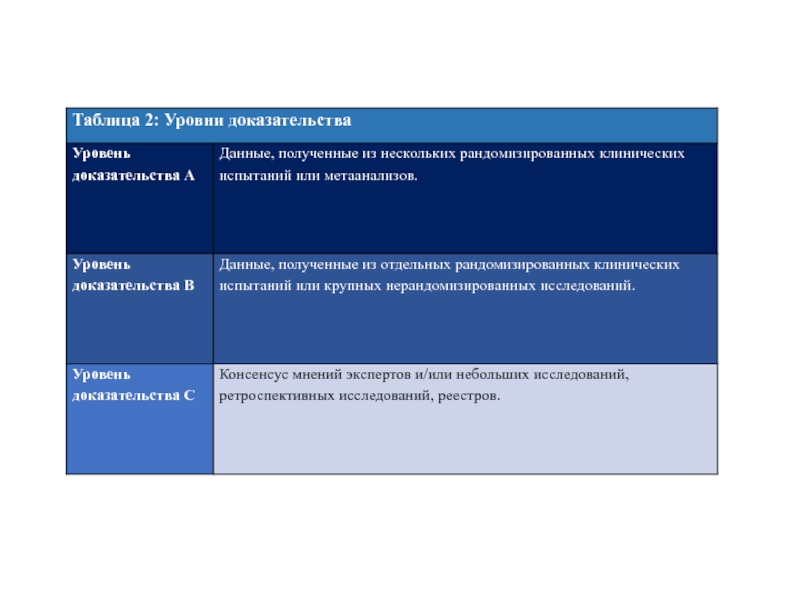

- 2. 1. Таблицы рекомендаций и уровни доказательств ЕКО (Европейское Кардиологическое общество)

- 4. 2.Введение Поскольку в 2012 году была опубликована

- 5. 3. Общие комментарии Целью оценки пациентов с

- 6. Принятие решений можно обобщить в соответствии с

- 7. 3.1 Оценка пациента Точная оценка истории

- 8. CW = непрерывная волна; КДС =

- 9. a На пределе Найквиста 50-60 см /

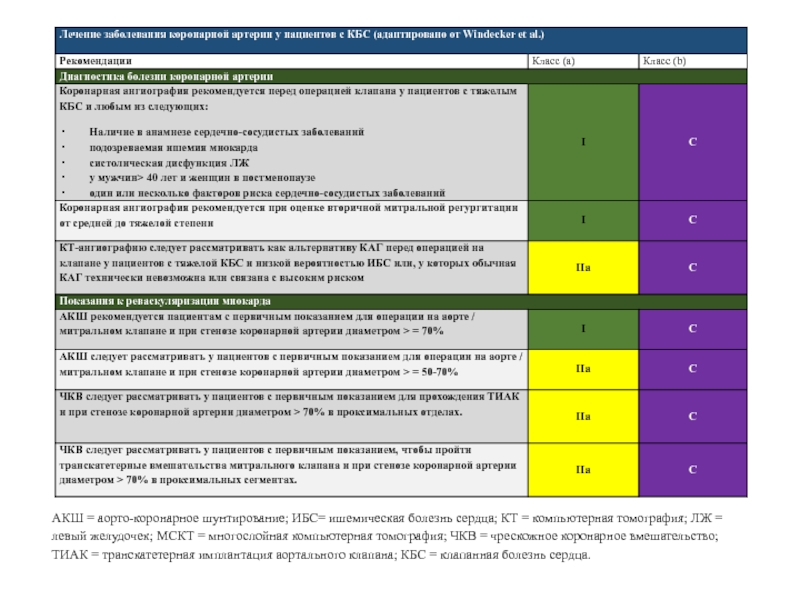

- 10. АКШ = аорто-коронарное шунтирование; ИБС= ишемическая болезнь

- 11. a Класс рекомендации. b Уровень доказательности.

- 12. 3.2 Стратификация риска Стратификация риска применяется

- 13. 3.3 Особые соображения относительно пожилых пациентов

- 14. 3.4 Профилактика эндокардита Антибиотико-профилактику следует рассматривать

- 15. 3.5 Профилактика ревматической лихорадки Предотвращение ревматической

- 16. 3.6 Концепция кардиологической бригады и кардиологических центров.

- 17. 3D = трехмерный; КТ= компьютерная томография; МРТ - магнитно-резонансная томография; ТОЭ = трансэзофагеальная эхокардиография.

- 18. 3.7 Лечение связанных состояний Лечение

- 19. 4. Аортальная регургитация Аортальная регургитация (АР)

- 20. 4.1 Оценка Эхокардиография является ключевым исследованием

- 21. Измерение корня аорты и восходящей аорты

- 22. 4.2 Показания к вмешательству Показания к

- 24. ППТ = площадь поверхности тела; АКШ =

- 25. 4.3. Медикаментозная терапия У пациентов с

- 26. 4.4. Последовательное тестирование Все бессимптомные пациенты

- 27. 4.5. Специальные группы пациентов Если АР,

- 28. 5. Аортальный стеноз Аортальный стеноз (АС)

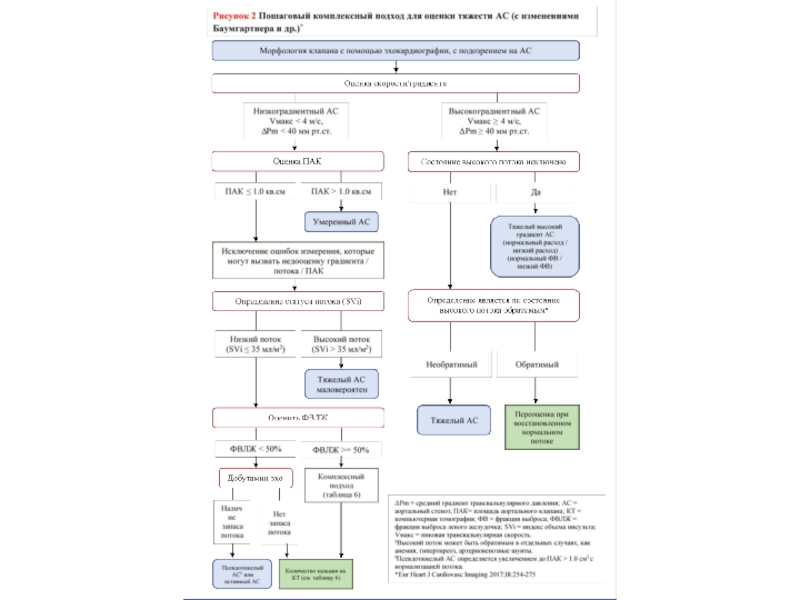

- 29. 5.1. Оценка Эхокардиография является ключевым диагностическим

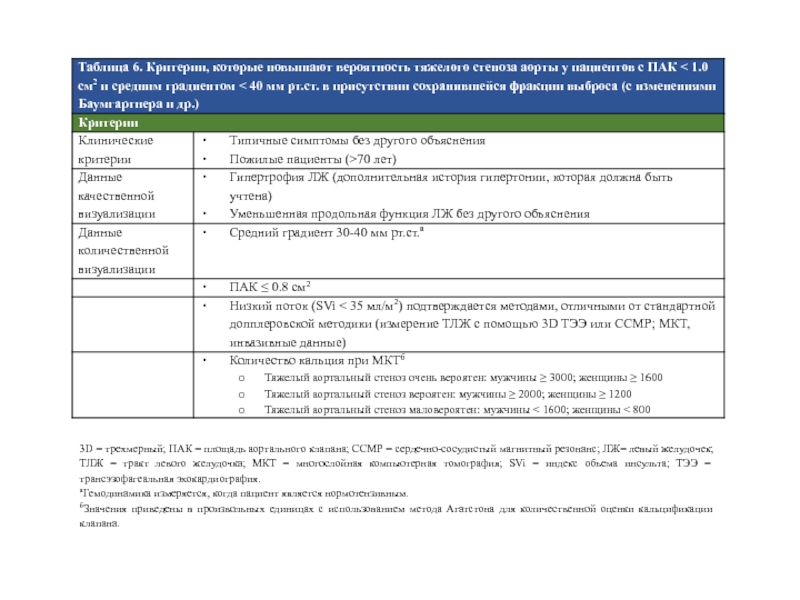

- 31. 3D = трехмерный; ПАК = площадь

- 32. Дополнительные диагностические аспекты, включая оценку прогностических параметров:

- 33. Ретроградная катетеризация ЛЖ для оценки тяжести стеноза

- 34. Показания к вмешательству Показания к вмешательствам аортального

- 37. BNP = натрийуретические пептиды B-типа; АКШ =

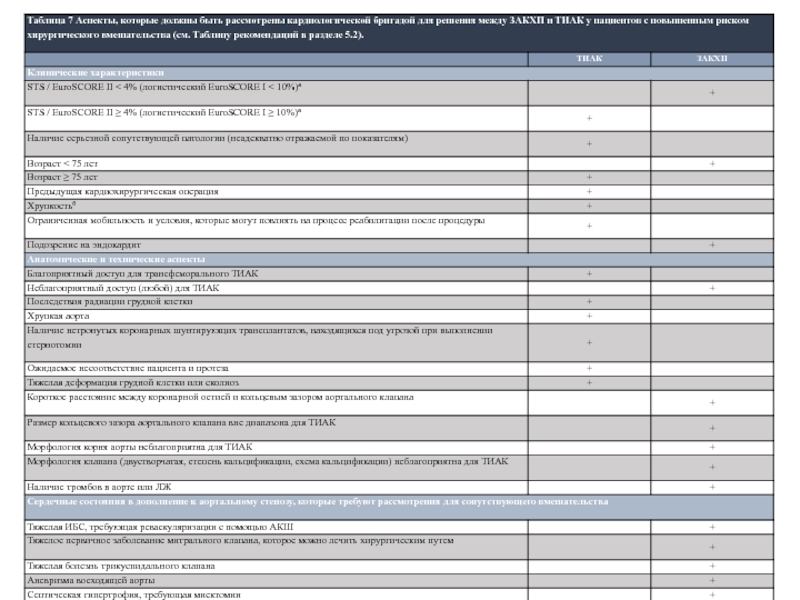

- 39. АКШ = аортокоронарное шунтирование; ИБС = ишемическая

- 40. Медикаментозная терапия Никакая медикаментозная терапия для аортального

- 41. 5.4 Последовательное тестирование У бессимптомного пациента

- 42. 5.5 Специальные категории пациентов Пациенты, у которых

- 43. Когда митральная регургитация связана с тяжелым

- 44. 6. Митральная регургитация Митральная регургитация (МР) является

- 45. 6.1 Первичная митральная регургитация При первичной митральной

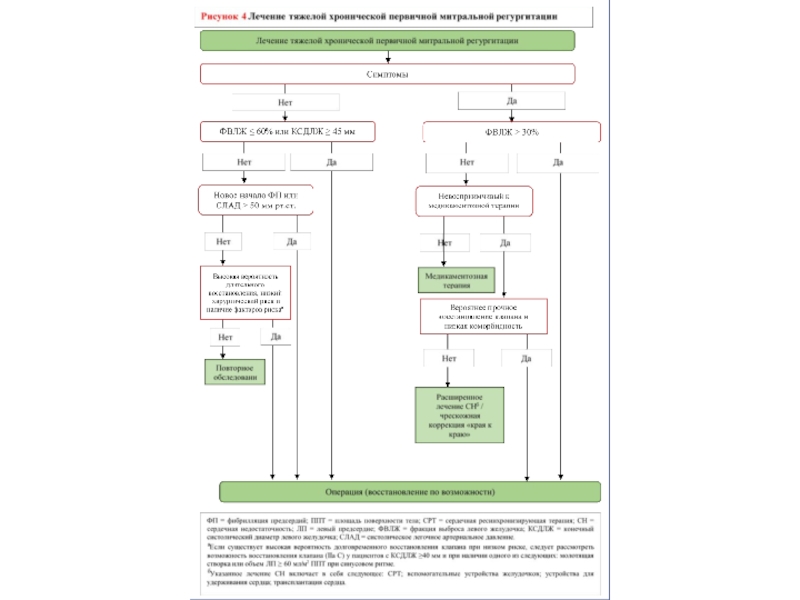

- 46. Оценка: Эхокардиография является основным исследованием, используемым для

- 47. Использование глобальной продольной деформации может представлять

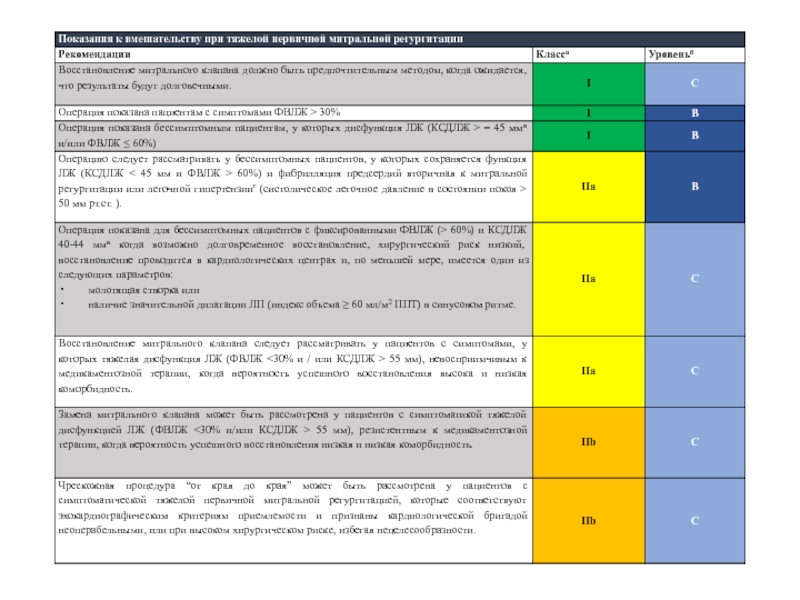

- 48. Показания к вмешательствам: Показания к вмешательствам при

- 51. ППТ = площадь поверхности тела; ЛП

- 52. Медикаментозная терапия: При хронической МР с хорошей

- 53. Последовательное обследование: Бессимптомные пациенты с тяжелой МР

- 54. 6.2 Вторичная митральная регургитация При вторичной МР

- 55. Оценка: Эхокардиография необходима для установления диагноза

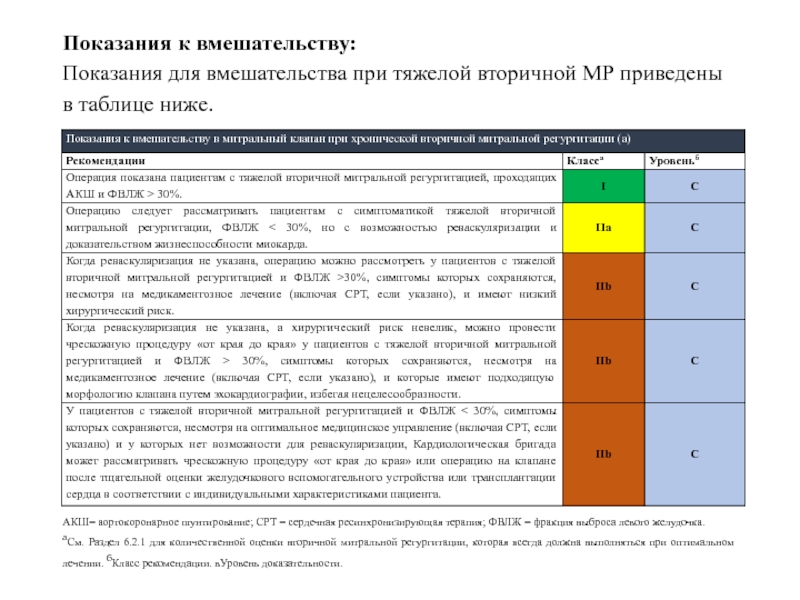

- 56. Показания к вмешательству: Показания для вмешательства при

- 57. Медикаментозная терапия: Оптимальная медикаментозная терапия в

- 58. 7. Митральный стеноз Частота ревматического митрального стеноза

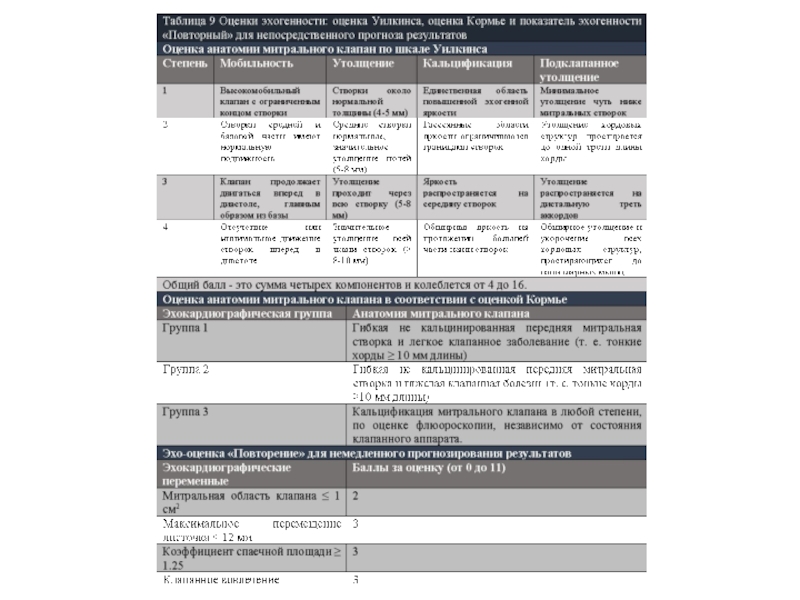

- 59. 7.1 Оценка Эхокардиография является предпочтительным методом диагностики

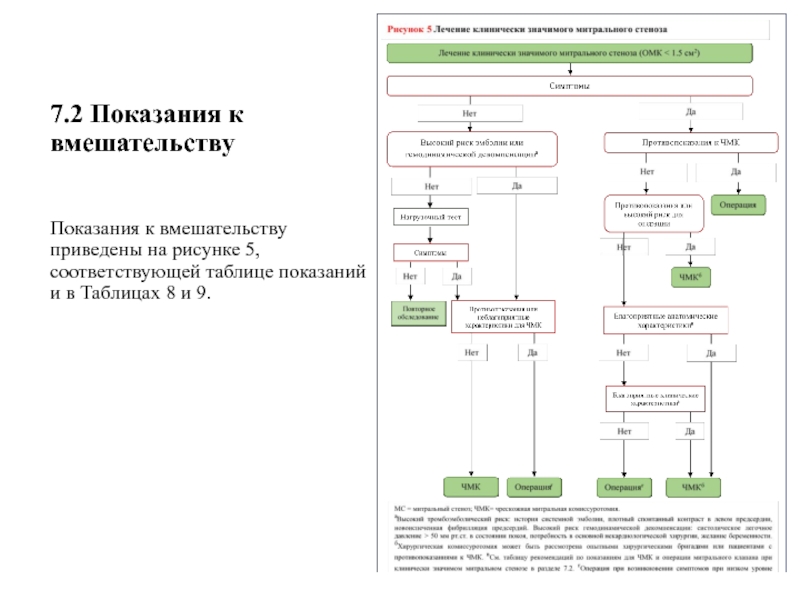

- 60. 7.2 Показания к вмешательству Показания к вмешательству

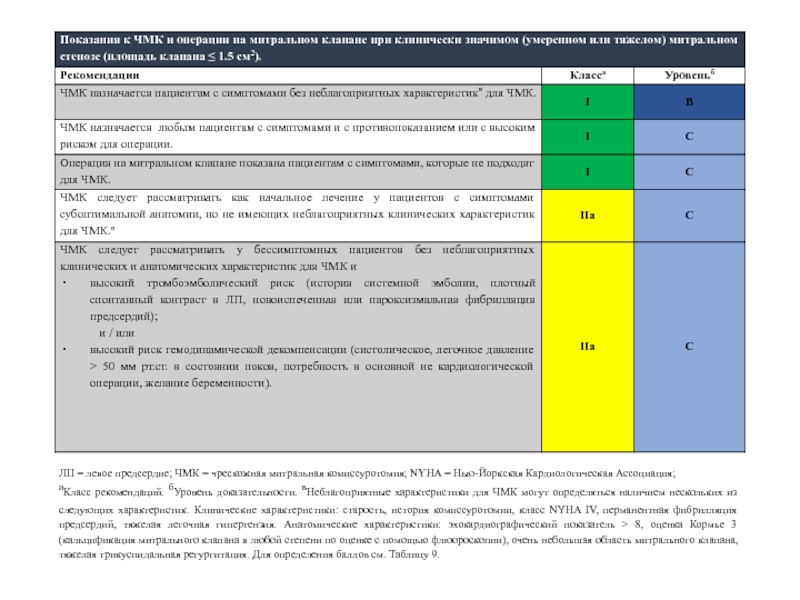

- 61. ЛП = левое предсердие; ЧМК =

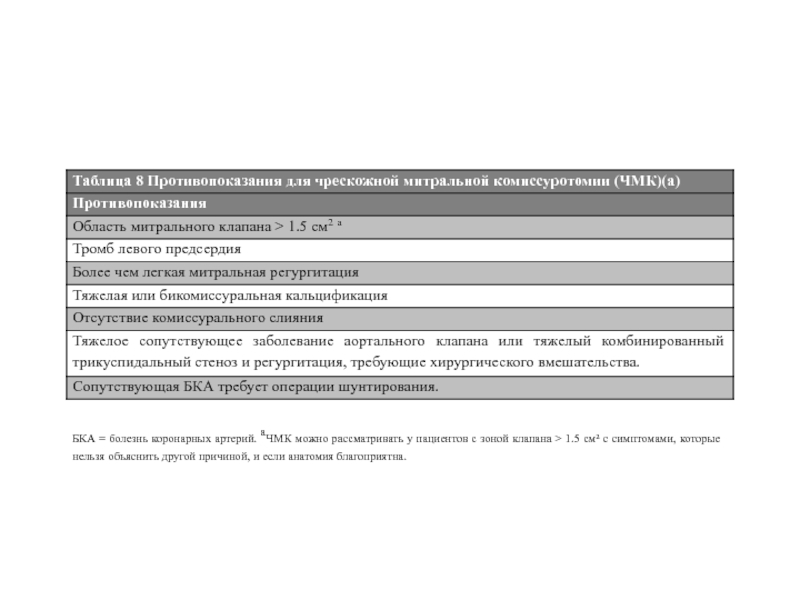

- 62. БКА = болезнь коронарных артерий. аЧМК

- 64. 7.3 Медикаментозная терапия Диуретики, бета-блокаторы, дигоксин или

- 65. 7.4 Последовательное тестирование Бессимптомные пациенты с клинически

- 66. 7.5. Специальные группы пациентов Когда рестеноз с

- 67. 8. Трикуспидральная регургитация Патологическая трикуспидальная регургитация (ТР)

- 68. 8.1. Оценка Эхокардиография - идеальный метод для

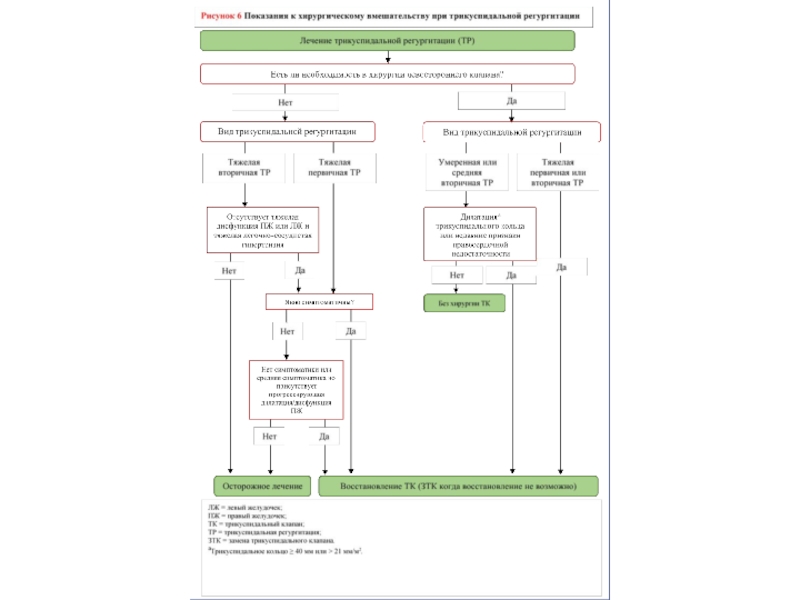

- 69. 8.2. Показания к вмешательству Показания к вмешательству

- 71. 9. Трикуспидальный стеноз Трикуспидальный стеноз (ТС) часто

- 72. 9.1 Оценка Эхокардиография обеспечивает наиболее полезную

- 73. 9.2 Показания к вмешательству Отсутствие гибкой ткани

- 74. 9.3 Медикаментозная терапия Диуретики полезны при наличии сердечной недостаточности, но имеют ограниченную долгосрочную эффективность.

- 75. 10. Комбинированные болезни и болезни множественных клапанов

- 76. Общие принципы для лечения болезни комбинированных или

- 77. 11. Протезные клапаны 11.1 Выбор протезного клапана

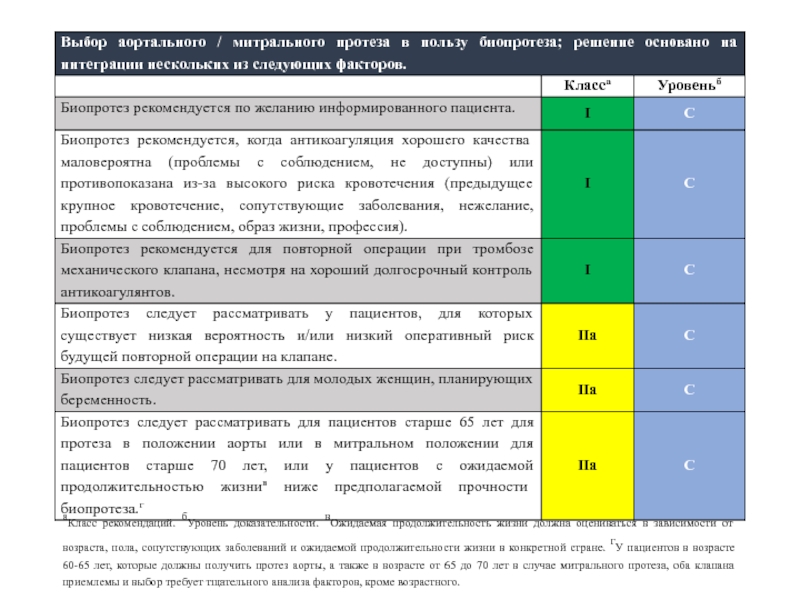

- 78. ЛЖ = левый желудочек. аКласс рекомендаций.

- 79. аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вОжидаемая продолжительность

- 80. 11.2 Лечение после вмешательства в клапан Тромбоэмболизм

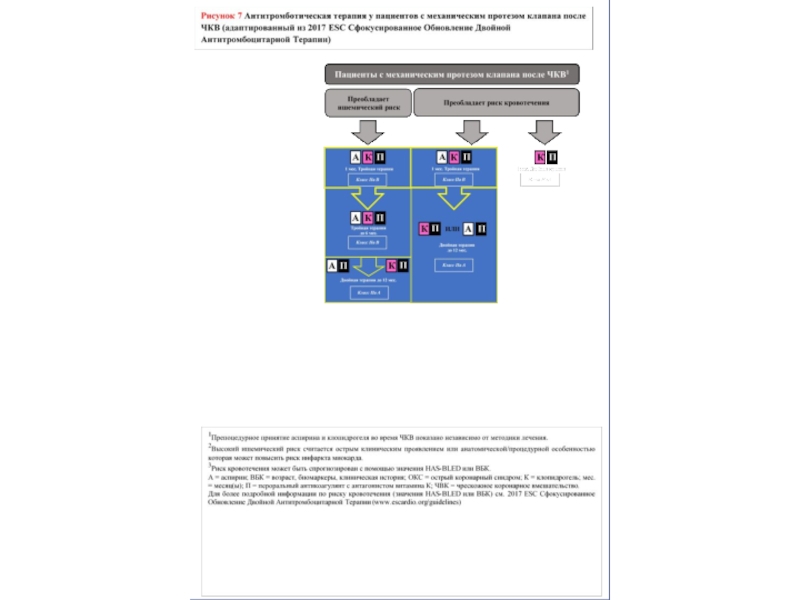

- 82. ОКС = острый коронарный синдром; ИБС=

- 83. МНО = международное нормализованное отношение; ФВЛЖ

- 85. Прерывание антикоагулянтной терапии для планируемой инвазивной

- 86. Рисунок 8 Основные шаги для вмешательства, требующего

- 87. Лечение тромбозов клапанов, гемолиза и паравалюлярной

- 88. НФГ = нефракционированный гепарин; АВК =

- 89. Рисунок 10. Лечение левостороннего необструктивного

- 90. 12. Лечение при не кардиологических операциях Сердечно-сосудистая

- 91. 12.1 Предоперационная оценка Эхокардиография должна выполняться у

- 92. 12.2. Удельные поражения клапана У пациентов с

- 93. Рисунок 11: Лечение тяжелого аортального стеноза и

- 94. Не кардиологическая операция может безопасно выполняться у

- 95. 12.3. Предоперационное наблюдение Требуется контроль сердечного ритма

- 96. 13. Лечение во время беременности Подробные рекомендации

- 97. 13.1 Болезнь сердечного клапана Умеренный или тяжелый

- 98. 13.2 Протезные клапаны Материнская смертность оценивается в

Слайд 42.Введение

Поскольку в 2012 году была опубликована предыдущая версия руководящих принципов по

Слайд 53. Общие комментарии

Целью оценки пациентов с КБС является диагностика, количественная оценка

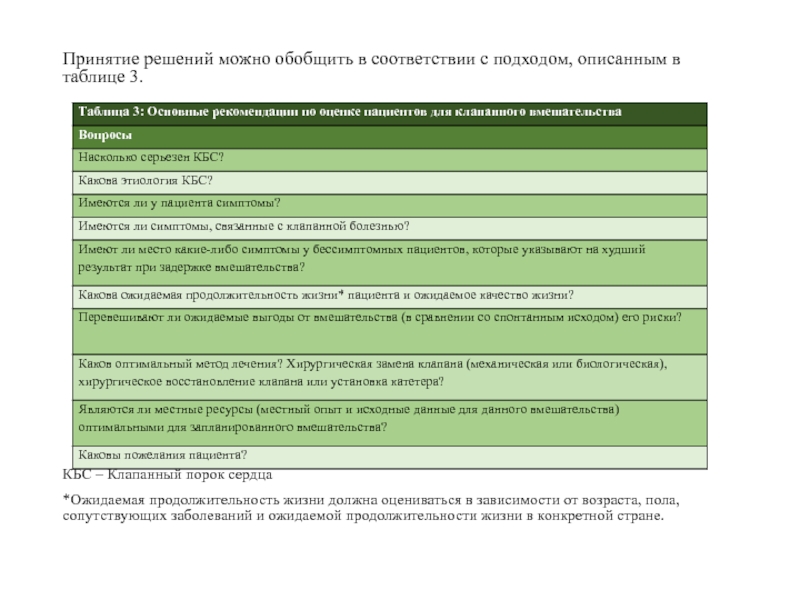

Слайд 6Принятие решений можно обобщить в соответствии с подходом, описанным в таблице

КБС – Клапанный порок сердца

*Ожидаемая продолжительность жизни должна оцениваться в зависимости от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и ожидаемой продолжительности жизни в конкретной стране.

Слайд 73.1 Оценка пациента

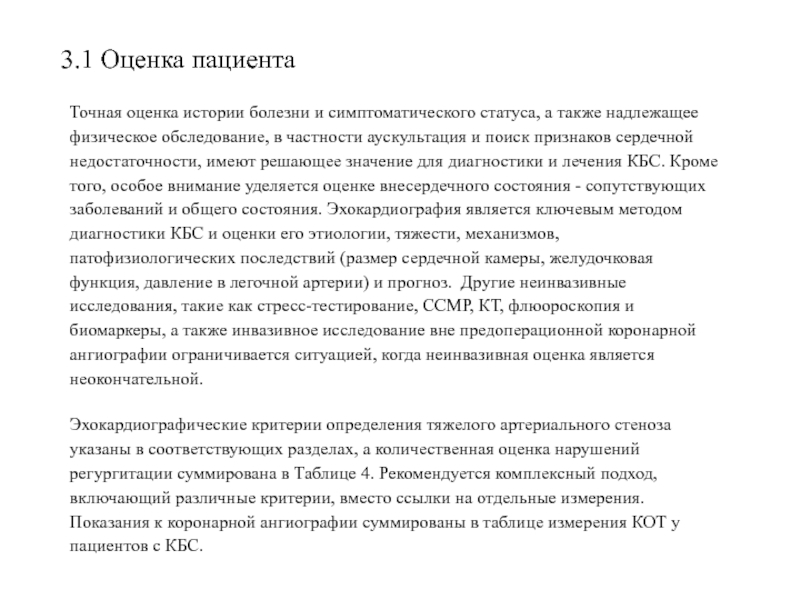

Точная оценка истории болезни и симптоматического статуса, а также

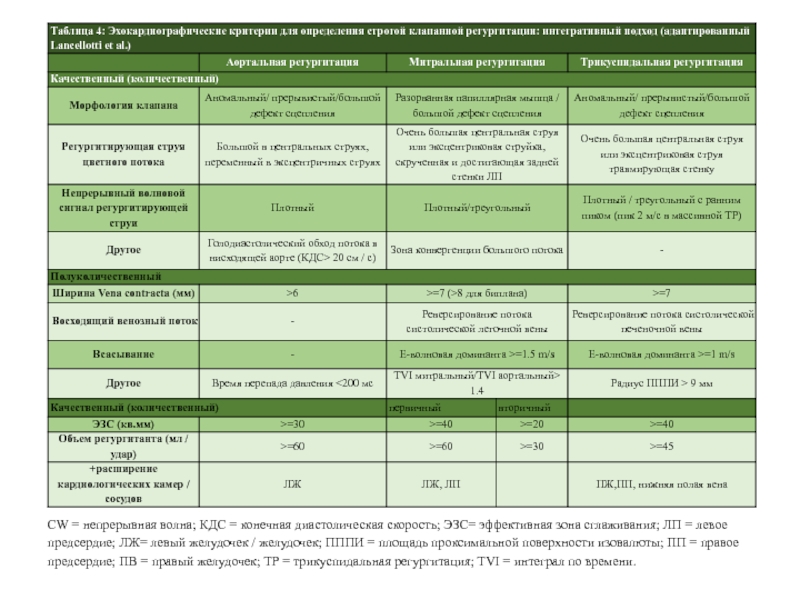

Эхокардиографические критерии определения тяжелого артериального стеноза указаны в соответствующих разделах, а количественная оценка нарушений регургитации суммирована в Таблице 4. Рекомендуется комплексный подход, включающий различные критерии, вместо ссылки на отдельные измерения. Показания к коронарной ангиографии суммированы в таблице измерения КОТ у пациентов с КБС.

Слайд 8

CW = непрерывная волна; КДС = конечная диастолическая скорость; ЭЗС= эффективная

Слайд 9a На пределе Найквиста 50-60 см / с.

b В среднем между

c Если нет других причин систолического притупления (фибрилляция предсердий, повышенное давление предсердий).

d При отсутствии других причин повышенного давления ЛП и митрального стеноза.

e При отсутствии других причин повышенного давления ПП.

f Период полувыведения сокращается с увеличением диастолического давления ЛЖ, сосудорасширяющей терапии и у пациентов с расширенной совместимой аортой или удлиненной при хронической аортальной регургитации.

g Исходный лимитирующий сдвиг Найквиста 28 см / с.

h Различные пороговые значения используются при вторичной митральной регургитации, где ЭЗС > 20 мм2 и объем регургитации> 30 мл идентифицируют подгруппу пациентов с повышенным риском сердечных событий.

Слайд 10АКШ = аорто-коронарное шунтирование; ИБС= ишемическая болезнь сердца; КТ = компьютерная

Слайд 11

a Класс рекомендации.

b Уровень доказательности.

c МСКТ может использоваться для исключения ИБС

d Боль в груди, аномальное неинвазивное обследование.

e ≥50% можно рассматривать при левом главном стенозе.

Слайд 123.2 Стратификация риска

Стратификация риска применяется к любым вмешательствам и необходима для

Слайд 133.3 Особые соображения относительно пожилых пациентов

Плохая мобильность, оцениваемая по результатам 6-минутной

Слайд 143.4 Профилактика эндокардита

Антибиотико-профилактику следует рассматривать для процедур высокого риска у пациентов

Слайд 153.5 Профилактика ревматической лихорадки

Предотвращение ревматической болезни сердца предпочтительно должно быть ориентировано

Слайд 163.6 Концепция кардиологической бригады и кардиологических центров.

Основная цель кардиологических центров как

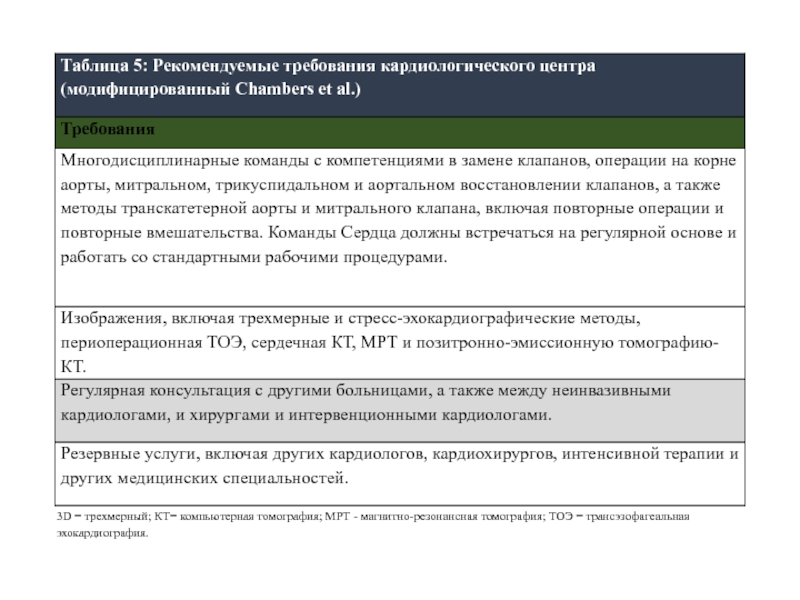

Слайд 17

3D = трехмерный; КТ= компьютерная томография; МРТ - магнитно-резонансная томография; ТОЭ

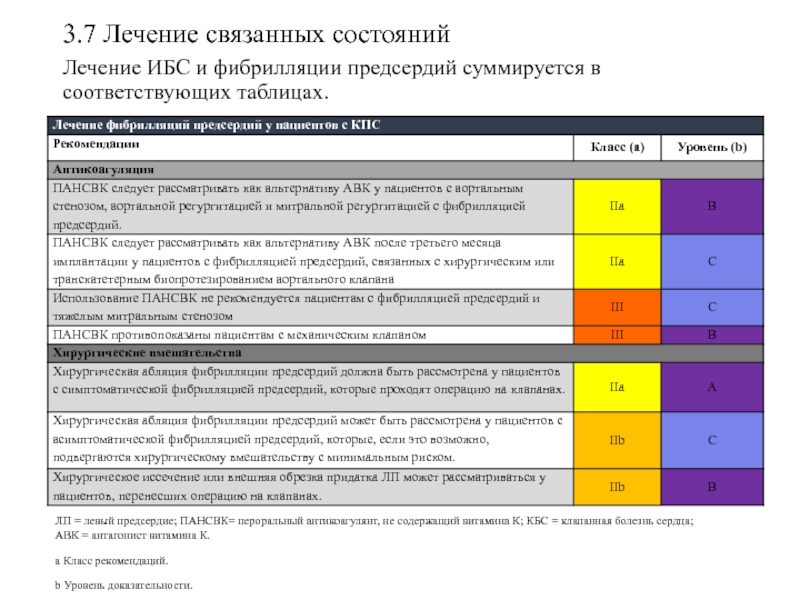

Слайд 183.7 Лечение связанных состояний

Лечение ИБС и фибрилляции предсердий суммируется в соответствующих

ЛП = левый предсердие; ПАНСВК= пероральный антикоагулянт, не содержащий витамина К; КБС = клапанная болезнь сердца; АВК = антагонист витамина К.

a Класс рекомендаций.

b Уровень доказательности.

Слайд 194. Аортальная регургитация

Аортальная регургитация (АР) может быть вызвана первичной болезнью аортальных

Слайд 204.1 Оценка

Эхокардиография является ключевым исследованием для описания анатомии клапана, количественной оценки

Оценка морфологии клапана: трикуспидальный, двустворчатый, одностворчатый или четырехстворчатый клапан.

Определение направления потока регургитации аорты в виде длинной оси (центральный или эксцентричный) и ее происхождение в виде короткой оси (центральный или комиссуральный).

Идентификация механизма, следуя тому же принципу, что и для митральной регургитации: нормальные створки, но недостаточная коадаптация из-за дилатации корня аорты центральным потоком (тип 1); пролапс пазухи с эксцентриковым потоком (тип 2); ретракция с плохим качеством ткани створок и большим центральным или эксцентриковым потоком (тип 3).

Количественная оценка аортальной регургитации должна следовать комплексному подходу с учетом всех качественных, полуколичественных и количественных параметров (Таблица 4).

Измерение функции и размеров ЛЖ. Индексирование диаметров ЛЖ для площади поверхности тела (ППТ) рекомендуется пациентам с небольшим размером тела (ППТ < 1.68 м2). Новые параметры, полученные с помощью трехмерной (3D) эхокардиографии, тканевой доплеровской и штамповой визуализации, могут быть полезны, особенно у пациентов с пограничной фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), где они могут помочь в решении для операции.

Слайд 21

Измерение корня аорты и восходящей аорты в двумерном (2D) режиме на

Определение анатомии аортальных клапанов и оценка возможности восстановления клапана должны быть обеспечены предоперационной трансэзофагеальной эхокардиографией (ТЭЭ), если рассматривается восстановление аортального клапана или малоинвазивная хирургическая операция корня аорты.

Сердечно-сосудистую магнитно-резонансную томографию (СМРТ) следует использовать для количественной оценки фракции регургитанта, когда эхокардиографические измерения являются двусмысленными. У пациентов с дилатацией аорты рекомендуется назначать закрытую многослойную компьютерную томографию (МСКТ) для оценки максимального диаметра. СМРТ может использоваться для последующего наблюдения, но указание на операцию предпочтительно должно основываться на измерениях КТ.

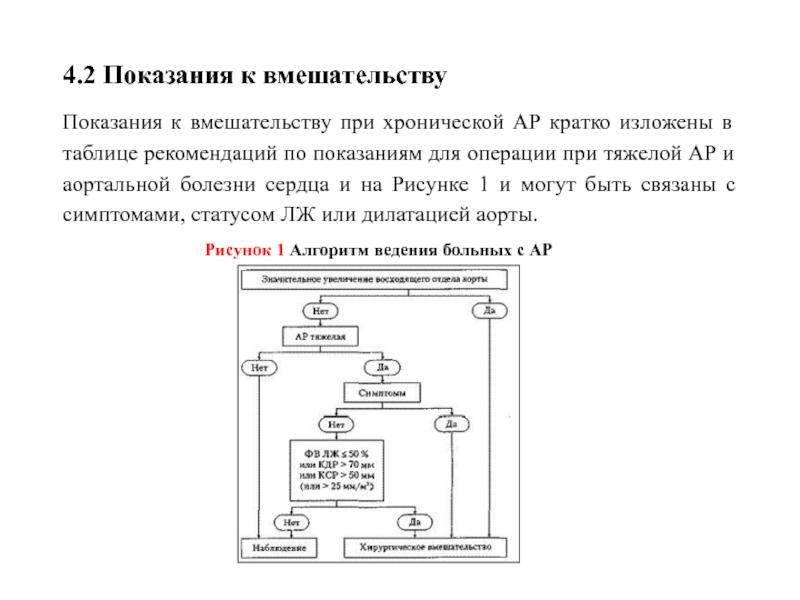

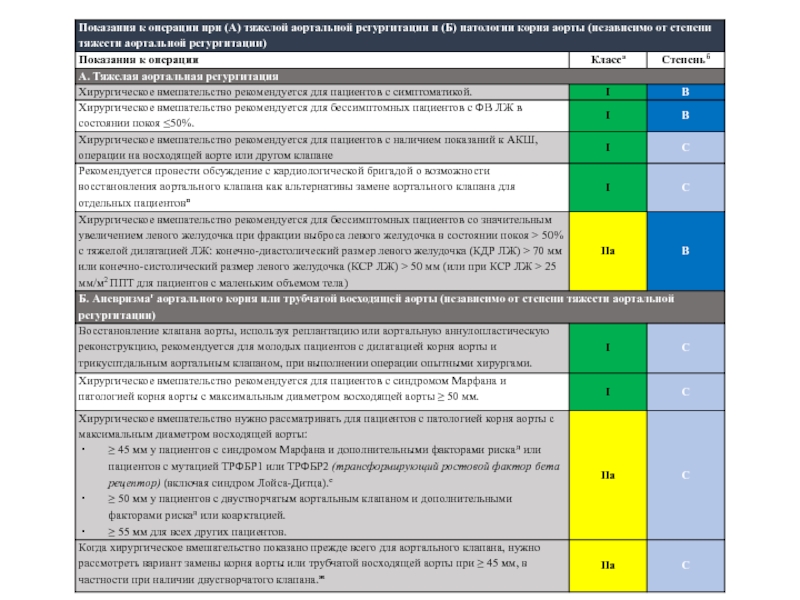

Слайд 224.2 Показания к вмешательству

Показания к вмешательству при хронической АР кратко изложены

Рисунок 1 Алгоритм ведения больных с АР

Слайд 24ППТ = площадь поверхности тела; АКШ = аортокорона́рное шунти́рование; КТ =

аКласс рекомендаций. бСтепень доказательности. вПациенты с гибким некальцинированным трикуспидальным или двустворчатым клапаном при типе I (увеличение корня аорты с нормальным движением створок клапана) или типе II (пролапс створок клапан) механизма аортальной регургитации. гДля принятия клинических решений, размеры аорты должны быть подтверждены измерениями ЭКГ и КТ. дСемейная история расслоения аорты (или личная история спонтанного расслоения сосудов), тяжелая аортальная регургитация или митральная регургитация, желание беременности, системная гипертензия, и/или увеличение размера аорты > 3 мм/год (при неоднократном измерении с использованием одного и того же метода формирования ЭКГ, на одном и том же уровне аорты с параллельным сравнением и подтверждением с другим методом). еПорог ниже, до 40 мм, может быть использован для женщин с маленькой ППТ, для пациентов с мутацией ТРФБР2, или для пациентов с тяжелыми экстра-аортальными характеристиками. жПри учете возраста, ППТ, этиологии патологии клапана, наличии двустворчатого аортального клапана и интраоперационной формы и толщины восходящей аорты.

Слайд 254.3. Медикаментозная терапия

У пациентов с синдромом Марфана бета-блокаторы и/или лозартан могут

Слайд 264.4. Последовательное тестирование

Все бессимптомные пациенты с тяжелой АР и нормальной функцией

Слайд 274.5. Специальные группы пациентов

Если АР, требующая хирургического вмешательства, связана с тяжелой

Слайд 285. Аортальный стеноз

Аортальный стеноз (АС) является наиболее распространенным первичным заболеванием клапана,

Слайд 295.1. Оценка

Эхокардиография является ключевым диагностическим инструментом. Она подтверждает наличие АС; оценивает

Слайд 31

3D = трехмерный; ПАК = площадь аортального клапана; ССМР = сердечно-сосудистый

аГемодинамика измеряется, когда пациент является нормотензивным.

бЗначения приведены в произвольных единицах с использованием метода Агатстона для количественной оценки кальцификации клапана.

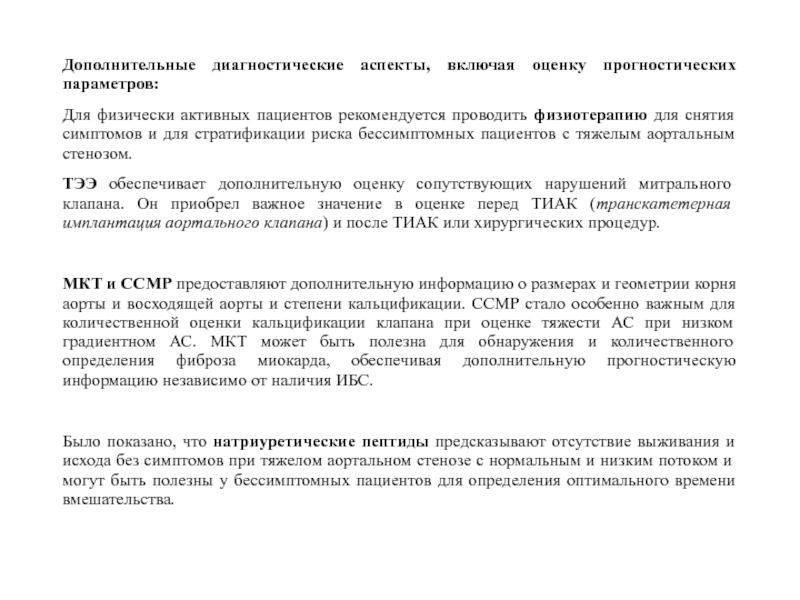

Слайд 32Дополнительные диагностические аспекты, включая оценку прогностических параметров:

Для физически активных пациентов рекомендуется

ТЭЭ обеспечивает дополнительную оценку сопутствующих нарушений митрального клапана. Он приобрел важное значение в оценке перед ТИАК (транскатетерная имплантация аортального клапана) и после ТИАК или хирургических процедур.

МКТ и ССМР предоставляют дополнительную информацию о размерах и геометрии корня аорты и восходящей аорты и степени кальцификации. ССМР стало особенно важным для количественной оценки кальцификации клапана при оценке тяжести АС при низком градиентном АС. МКТ может быть полезна для обнаружения и количественного определения фиброза миокарда, обеспечивая дополнительную прогностическую информацию независимо от наличия ИБС.

Было показано, что натриуретические пептиды предсказывают отсутствие выживания и исхода без симптомов при тяжелом аортальном стенозе с нормальным и низким потоком и могут быть полезны у бессимптомных пациентов для определения оптимального времени вмешательства.

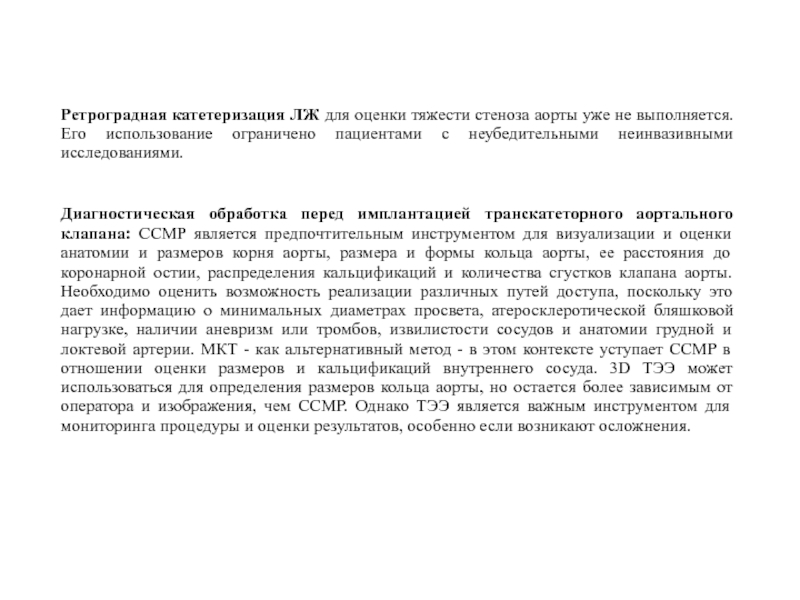

Слайд 33Ретроградная катетеризация ЛЖ для оценки тяжести стеноза аорты уже не выполняется.

Диагностическая обработка перед имплантацией транскатеторного аортального клапана: ССМР является предпочтительным инструментом для визуализации и оценки анатомии и размеров корня аорты, размера и формы кольца аорты, ее расстояния до коронарной остии, распределения кальцификаций и количества сгустков клапана аорты. Необходимо оценить возможность реализации различных путей доступа, поскольку это дает информацию о минимальных диаметрах просвета, атеросклеротической бляшковой нагрузке, наличии аневризм или тромбов, извилистости сосудов и анатомии грудной и локтевой артерии. МКТ - как альтернативный метод - в этом контексте уступает ССМР в отношении оценки размеров и кальцификаций внутреннего сосуда. 3D ТЭЭ может использоваться для определения размеров кольца аорты, но остается более зависимым от оператора и изображения, чем ССМР. Однако ТЭЭ является важным инструментом для мониторинга процедуры и оценки результатов, особенно если возникают осложнения.

Слайд 34Показания к вмешательству

Показания к вмешательствам аортального клапана приведены в таблице показаний

Слайд 37BNP = натрийуретические пептиды B-типа; АКШ = аортокоронарное шунтирование; КТ =

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вУ пациентов с небольшой областью клапана, но с низким градиентом, несмотря на сохраненный ФВЛЖ, объяснения этого открытия, кроме наличия серьезного аортального стеноза, часты и должны быть тщательно исключены. См. Рис. 2 и таблицу 6. гОценка STS (калькулятор: http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/calculate); EuroSCORE II (калькулятор: http://www.euroscore.org/calc.html); логистический EuroSCORE I (калькулятор: http://www.euroscore.org/calcge.html); баллы имеют серьезные ограничения для практического использования в этой ситуации, недостаточно учитывая серьезность заболевания и не включая основные факторы риска, такие как хрупкость, фарфоровая аорта, грудная радиация и т. д. EuroSCORE I заметно завышает 30-дневную смертность и поэтому следует заменить на более соответствующую EuroSCORE II в этом отношении; тем не менее он представлен здесь для сравнения, поскольку он использовался во многих исследованиях/реестрах ТИАК и может по-прежнему быть полезен для определения подгрупп пациентов для принятия решения между методами вмешательства и прогнозирования смертности в течение 1 года. дУмеренный аортальный стеноз определяется как площадь клапана 1.0-1.5 см2 или средний градиент аорты 25-40 мм рт. ст. при наличии нормальных условий потока. Однако требуется клиническое суждение.

Слайд 39АКШ = аортокоронарное шунтирование; ИБС = ишемическая болезнь сердца; EuroSCORE =

аОценка STS (калькулятор: http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/calculate); EuroSCORE II (калькулятор: http://www.euroscore.org/calc.html); логистический EuroSCORE I (калькулятор: http://www.euroscore.org/calcge.html); баллы имеют серьезные ограничения для практического использования в этой ситуации, недостаточно учитывая серьезность заболевания и не включают в себя такие основные факторы риска, как хрупкость, фарфоровая аорта, радиация грудной клетки и т. д. EuroSCORE I заметно завышает 30-дневную смертность и поэтому следует заменить на более эффективный EuroSCORE II в этом отношении; тем не менее он представлен здесь для сравнения, поскольку он использовался во многих исследованиях/реестрах ТИАК и может по-прежнему быть полезен для определения подгрупп пациентов для принятия решения между методами вмешательства и прогнозирования смертности в течение 1 года. бСм. раздел 3.3, общие замечания, для оценки уязвимости.

Слайд 40Медикаментозная терапия

Никакая медикаментозная терапия для аортального стеноза не может улучшить исход

Слайд 415.4 Последовательное тестирование

У бессимптомного пациента широкий диапазон изменчивости в скорости

Слайд 425.5 Специальные категории пациентов

Пациенты, у которых есть показания к АКШ и

Пациентам с тяжелым симптоматическим аортальным стенозом и диффузной ИБС, которые нельзя реваскулировать, не следует отказывать в ЗАКХП или ТИАК.

Было показано, что комбинированные ЧКВ и ТИАК являются выполнимыми, но для получения твердой рекомендации требуется больше данных. Хронология вмешательств должна быть предметом индивидуализированного обсуждения на основе клинического состояния пациента, степени риска развития ИБС и миокарда.

Слайд 43

Когда митральная регургитация связана с тяжелым стенозом аорты, ее тяжесть может

Сопутствующая аневризма/дилатация восходящей аорты требует такого же лечения, как и при аортальной регургитации (см. Раздел 4).

Для врожденного стеноза аорты см. Рекомендации ESC по взрослым врожденным порокам сердца.

Слайд 446. Митральная регургитация

Митральная регургитация (МР) является вторым по частоте показанием к

Слайд 456.1 Первичная митральная регургитация

При первичной митральной регургитации прямо или косвенно влияют

Слайд 46Оценка:

Эхокардиография является основным исследованием, используемым для оценки тяжести и механизма МР,

Слайд 47

Использование глобальной продольной деформации может представлять потенциальный интерес для обнаружения субклинической

Нейрогормональная активация наблюдается при МР с потенциальной величиной повышенных уровней BNP Б-типа и изменением BNP Б-типа в качестве предикторов исхода (в частности, появления симптомов). В частности, низкий уровень BNP Б-типа плазмы имеет высокую отрицательную прогностическую ценность и может быть полезен при наблюдении за бессимптомными пациентами.

Поскольку эхокардиографические показатели легочного давления могут проявлять несогласие с инвазивными мерами, измерение должно быть инвазивно подтверждено катетеризацией правого предсердия, если это единственный признак для операции.

Слайд 48Показания к вмешательствам:

Показания к вмешательствам при тяжелой хронической первичной МР показаны

Слайд 51

ППТ = площадь поверхности тела; ЛП = левое предсердие; ЛЖ =

aКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вОтсеки относятся к взрослым среднего размера и могут потребовать адаптации у пациентов с необычно маленьким или большим ростом. гЕсли повышенный СЛАД является единственным показанием для операции, значение должно подтверждаться инвазивным измерением.

Слайд 52Медикаментозная терапия:

При хронической МР с хорошей функцией желудочков нет доказательств для

Слайд 53Последовательное обследование:

Бессимптомные пациенты с тяжелой МР и ФВЛЖ > 60% должны

Слайд 546.2 Вторичная митральная регургитация

При вторичной МР (ранее называемой также «функциональной МР»)

Слайд 55Оценка:

Эхокардиография необходима для установления диагноза при вторичной митральной регургитации. При

Для изолированного лечения митрального клапана (хирургическое вмешательство или чрескожное восстановление «от края до края») при вторичной МР пороговые значения тяжести митральной регургитации для вмешательства по-прежнему должны быть подтверждены клиническими испытаниями. Тяжесть вторичной МР следует переоценить после оптимизации лечения. Следует также оценить тяжесть трикуспидальной регургитации и размер и функцию ПЖ.

Вторичная МР - динамическое состояние; эхокардиографическая количественная оценка МР во время тренировки может обеспечивать прогностическую информацию о динамических характеристиках. Тест на жизнеспособность миокарда может быть полезен у пациентов с ишемической вторичной МР, которые являются кандидатами на реваскуляризацию.

Слайд 56Показания к вмешательству: Показания для вмешательства при тяжелой вторичной МР приведены в

АКШ= аортокоронарное шунтирование; СРТ = сердечная ресинхронизирующая терапия; ФВЛЖ = фракция выброса левого желудочка.

аСм. Раздел 6.2.1 для количественной оценки вторичной митральной регургитации, которая всегда должна выполняться при оптимальном лечении. бКласс рекомендации. вУровень доказательности.

Слайд 57Медикаментозная терапия:

Оптимальная медикаментозная терапия в соответствии с руководящими принципами для

Слайд 587. Митральный стеноз

Частота ревматического митрального стеноза значительно снизилась в промышленно развитых

Слайд 597.1 Оценка

Эхокардиография является предпочтительным методом диагностики МС и для оценки его

Слайд 607.2 Показания к вмешательству

Показания к вмешательству приведены на рисунке 5, соответствующей

Слайд 61

ЛП = левое предсердие; ЧМК = чрескожная митральная комиссуротомия; NYHA =

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вНеблагоприятные характеристики для ЧМК могут определяться наличием нескольких из следующих характеристик. Клинические характеристики: старость, история комиссуротомии, класс NYHA IV, перманентная фибрилляция предсердий, тяжелая легочная гипертензия. Анатомические характеристики: эхокардиографический показатель > 8, оценка Кормье 3 (кальцификация митрального клапана в любой степени по оценке с помощью флюороскопии), очень небольшая область митрального клапана, тяжелая трикуспидальная регургитация. Для определения баллов см. Таблицу 9.

Слайд 62

БКА = болезнь коронарных артерий. аЧМК можно рассматривать у пациентов с

Слайд 647.3 Медикаментозная терапия

Диуретики, бета-блокаторы, дигоксин или блокаторы кальциевых каналов, регулирующие сердечный

Кардиоверсия не показана перед вмешательством у пациентов с тяжелым МС, так как она не вызывает долговременного восстановления синусового ритма. Если фибрилляция предсердий имеет недавнее начало и ЛП только умеренно увеличено, кардиоверсия должна быть выполнена вскоре после успешного вмешательства.

Слайд 657.4 Последовательное тестирование

Бессимптомные пациенты с клинически значимым МС, которые не проходили

Лечение пациентов после успешного ЧМК аналогично лечению бессимптомных пациентов. Послеоперационное наблюдение должен быть более частым, если возникает бессимптомный рестеноз. Когда ЧМК не успешна, операция должна быть назначена раннее, если нет определенных противопоказаний.

Слайд 667.5. Специальные группы пациентов

Когда рестеноз с симптомами возникает после хирургической комиссуротомии

У пожилых людей с ревматическим МС с высоким риском при хирургическом вмешательстве, ЧМК - хороший вариант, даже если он только паллиативный. У других пожилых пациентов операция предпочтительна. Однако у пожилых пациентов с дегенеративным МС с сильно кальцинированным митральным кольцом хирургическое вмешательство сопряжено с очень высоким риском. Поскольку в этих случаях нет комиссурального слияния, дегенеративный МС не поддается ЧМК. Если дегенеративный МС является тяжелым, по предварительному опыту, транскатетерная имплантация клапана биопротеза ТИАК в митральном положении возможна у пожилых пациентов с симптоматикой, если они неоперабельны и с соответствующей анатомией.

У пациентов с тяжелой трикуспидальной регургитацией ЧМК может рассматриваться у отдельных пациентов с синусовым ритмом, умеренным увеличением предсердий и функциональной трикуспидальной регургитацией, вторичной по отношению к легочной гипертензии. В других случаях предпочтительной является операция на обоих клапанах.

Слайд 678. Трикуспидральная регургитация

Патологическая трикуспидальная регургитация (ТР) чаще бывает вторичной, из-за дисфункции

Слайд 688.1. Оценка

Эхокардиография - идеальный метод для оценки ТР. При первичной ТР

Оценки размеров и функции ПЖ должны проводиться, несмотря на существующие ограничения текущих индексов функции ПЖ. Необходимо оценить наличие связанных повреждений (тщательно изучив связанные с ними повреждения клапана, особенно с левой стороны) и функцию ЛЖ. Когда доступно, КМРТ является предпочтительным методом оценки размера и функции ПЖ и представляет собой золотой стандарт для оценки объемов и функции ПЖ.

Катетеризация сердца не нужна для диагностики ТР или оценки ее тяжести, но ее необходимо получить у пациентов, у которых изолированная трехстворчатая хирургия клапана предназначена для вторичной ТР для оценки гемодинамики, в частности, сопротивления сосудов легких.

Слайд 698.2. Показания к вмешательству Показания к вмешательству приведены в нижеследующей таблице и

2D = двухмерная; ЛЖ = левый желудочек; ЧМК = чрескожная митральная комиссуротомия.

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вЧрескожная баллонная вальвулотомия может быть испробована как первый подход если трикуспидальный стеноз изолирован. гЧрескожная баллонная вальвулотомия может быть испробована если ЧМК может быть проведена на митральном клапане.

Слайд 719. Трикуспидальный стеноз

Трикуспидальный стеноз (ТС) часто сочетается с ТР, чаще всего

Слайд 729.1 Оценка

Эхокардиография обеспечивает наиболее полезную информацию. ТС часто упускается из виду

Слайд 739.2 Показания к вмешательству

Отсутствие гибкой ткани створок является основным ограничением для

Слайд 749.3 Медикаментозная терапия

Диуретики полезны при наличии сердечной недостаточности, но имеют ограниченную

Слайд 7510. Комбинированные болезни и болезни множественных клапанов

Значительный стеноз и регургитацию можно

Слайд 76Общие принципы для лечения болезни комбинированных или множественных клапанов следующие:

Когда преобладают

Необходимо учитывать взаимодействие между различными поражениями клапанов.

Показания к вмешательству основаны на глобальной оценке последствий различных поражений клапана (например, симптомов или наличия дилатации или дисфункции ЛЖ). Вмешательство может быть рассмотрено для нежестких множественных повреждений, связанных с симптомами или ведущих к ухудшению ЛЖ.

В решении о вмешательстве в несколько клапанов следует учитывать дополнительный хирургический риск комбинированных процедур.

Выбор хирургической техники должен учитывать наличие другого КПС; восстановление остается идеальным вариантом.

Лечение конкретных ассоциаций КПС подробно описано в отдельных разделах этого документа.

Слайд 7711. Протезные клапаны

11.1 Выбор протезного клапана

Выбор между механическим и биологическим клапаном

Слайд 78

ЛЖ = левый желудочек.

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вПовышенный риск кровотечения из-за

Слайд 79

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вОжидаемая продолжительность жизни должна оцениваться в зависимости

Слайд 8011.2 Лечение после вмешательства в клапан

Тромбоэмболизм и кровотечение, связанное с антикоагулянтом,

Все пациенты нуждаются в пожизненном наблюдении кардиолога после операции на клапане, чтобы обнаружить раннее ухудшение функции протеза или функции желудочков или прогрессирующую болезнь другого сердечного клапана. Клиническая оценка должна проводиться ежегодно или как можно скорее, если возникают новые сердечные симптомы. ТТЭ следует выполнять, если появляются какие-либо новые симптомы после замены клапана или если подозреваются осложнения. После транскатетерной, а также хирургической имплантации биопротезного клапана, эхокардиография, включая измерение транспротезных градиентов, должна выполняться в течение 30 дней (предпочтительно 30 дней для операции) после имплантации клапана (то есть базового изображения), через 1 год после имплантации и ежегодно после этого. ТЭЭ следует учитывать, если ТТЭ имеет низкое качество и во всех случаях предполагаемой протезной дисфункции или эндокардита. Кинофлюорография для механических клапанов и сканирования МСКТ дает полезную дополнительную информацию, если предполагается, что клапанный тромб или паннус нарушают работу клапана.

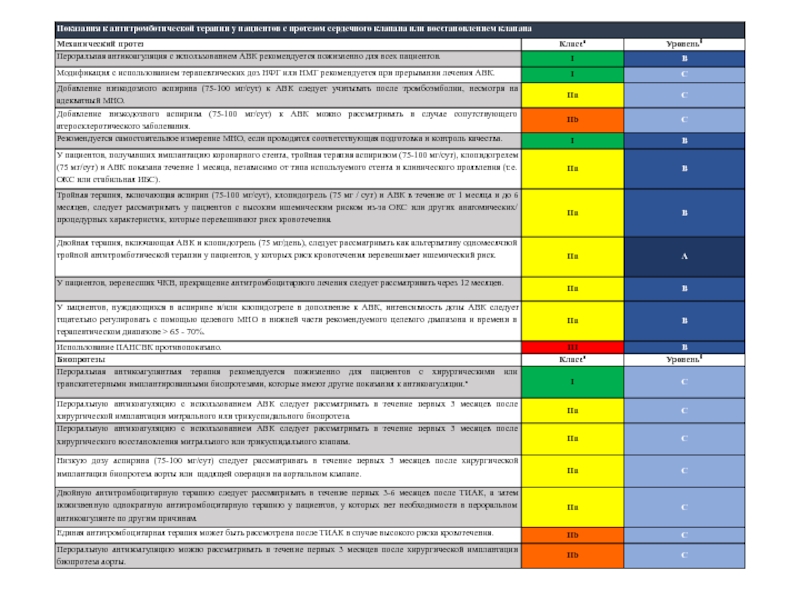

Слайд 82

ОКС = острый коронарный синдром; ИБС= ишемическая болезнь сердца; МНО =

аКласс рекомендаций. бУровень доказательности. вФибрилляция предсердий, венозная тромбоэмболия, гиперкоагуляционное состояние или, при меньшей степени доказательств, сильно нарушенная дисфункция ЛЖ (фракция выброса < 35%).

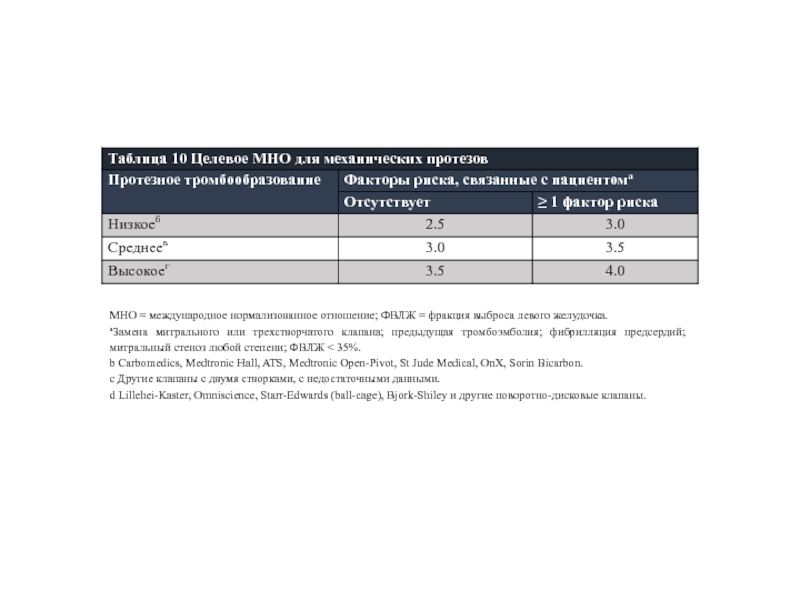

Слайд 83

МНО = международное нормализованное отношение; ФВЛЖ = фракция выброса левого желудочка.

аЗамена

b Carbomedics, Medtronic Hall, ATS, Medtronic Open-Pivot, St Jude Medical, OnX, Sorin Bicarbon.

c Другие клапаны с двумя створками, с недостаточными данными.

d Lillehei-Kaster, Omniscience, Starr-Edwards (ball-cage), Bjork-Shiley и другие поворотно-дисковые клапаны.

Слайд 85

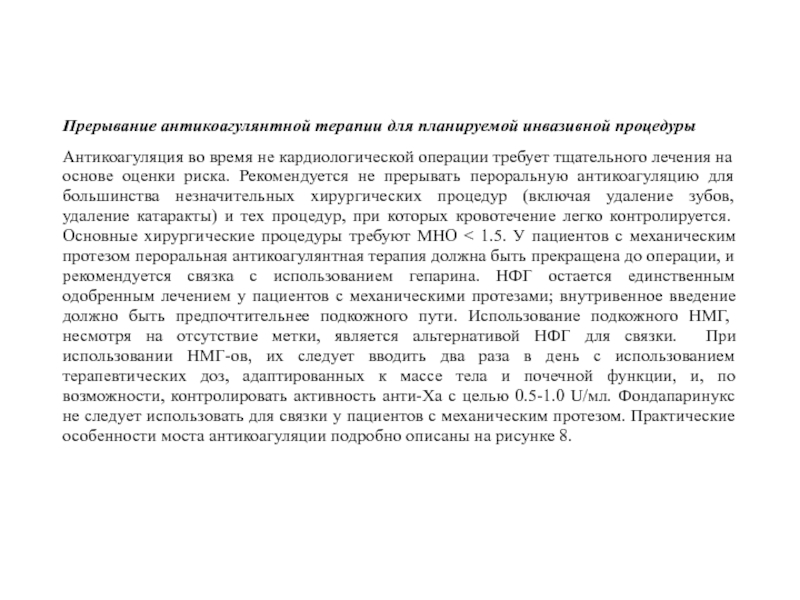

Прерывание антикоагулянтной терапии для планируемой инвазивной процедуры

Антикоагуляция во время не кардиологической

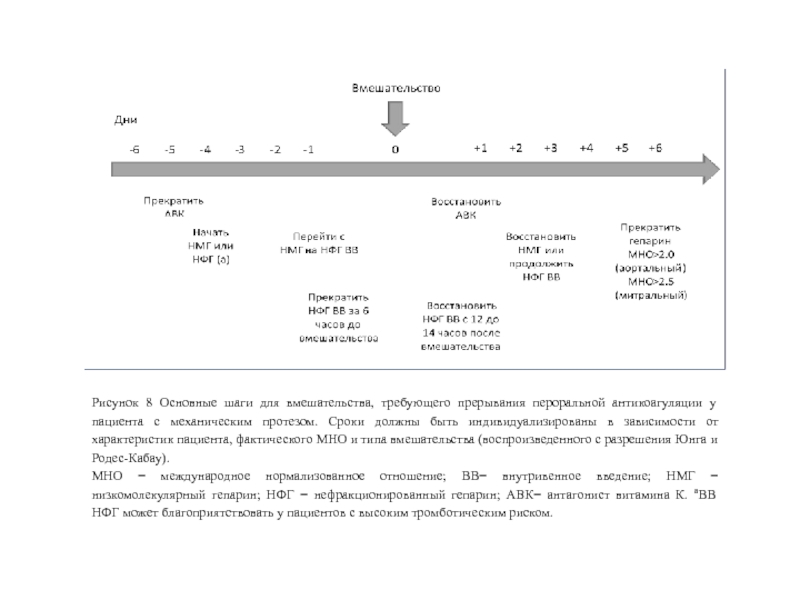

Слайд 86Рисунок 8 Основные шаги для вмешательства, требующего прерывания пероральной антикоагуляции у

МНО = международное нормализованное отношение; ВВ= внутривенное введение; НМГ = низкомолекулярный гепарин; НФГ = нефракционированный гепарин; АВК= антагонист витамина К. aВВ НФГ может благоприятствовать у пациентов с высоким тромботическим риском.

Слайд 87

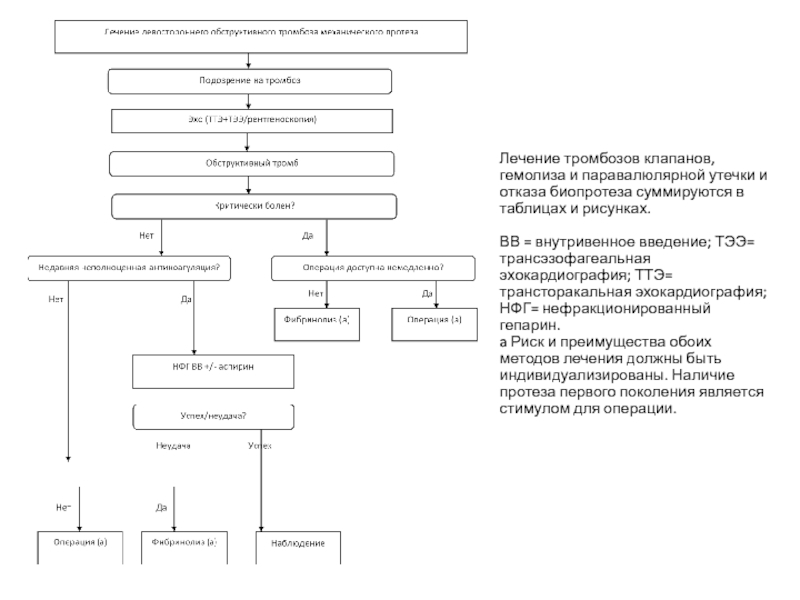

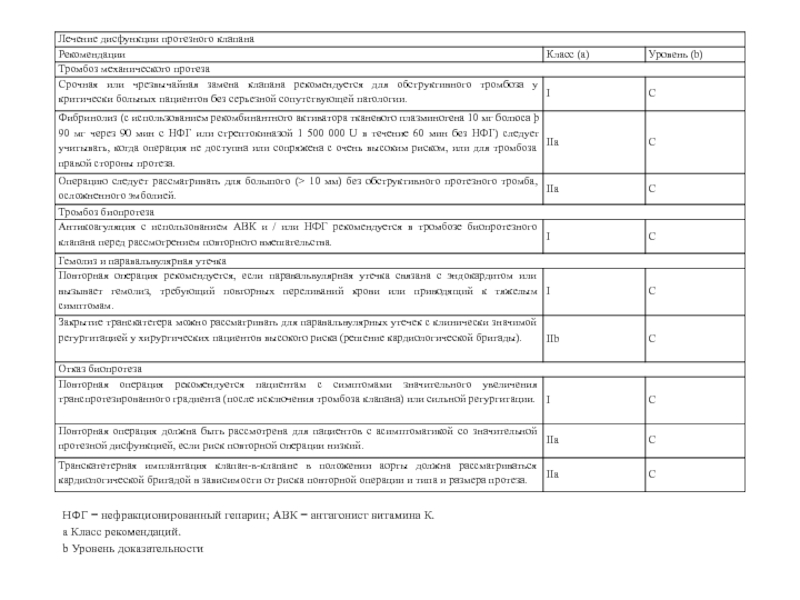

Лечение тромбозов клапанов, гемолиза и паравалюлярной утечки и отказа биопротеза суммируются

Слайд 88

НФГ = нефракционированный гепарин; АВК = антагонист витамина К.

a Класс рекомендаций.

b

Слайд 89

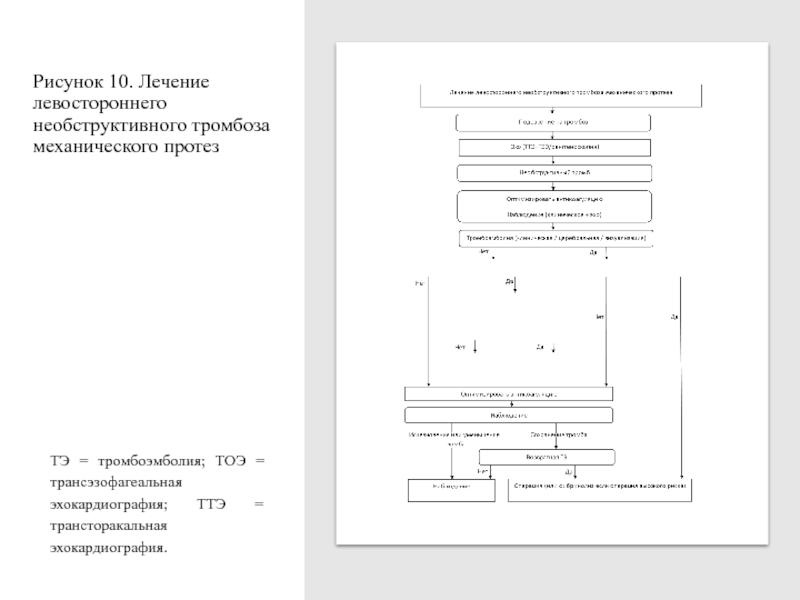

Рисунок 10. Лечение левостороннего необструктивного тромбоза механического протез

ТЭ = тромбоэмболия; ТОЭ

Слайд 9012. Лечение при не кардиологических операциях

Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность повышаются у

Слайд 9112.1 Предоперационная оценка

Эхокардиография должна выполняться у любого пациента с КПС. Определение

Слайд 9212.2. Удельные поражения клапана

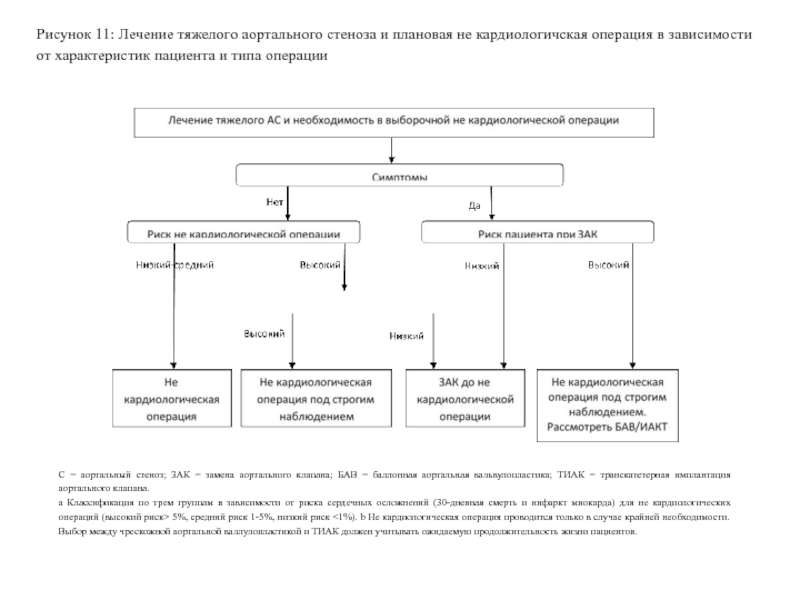

У пациентов с тяжелым аортальным стенозом неотложная не

Слайд 93Рисунок 11: Лечение тяжелого аортального стеноза и плановая не кардиологичская операция

С = аортальный стеноз; ЗАК = замена аортального клапана; БАВ = баллонная аортальная вальвулопластика; ТИАК = транскатетерная имплантация аортального клапана.

a Классификация по трем группам в зависимости от риска сердечных осложнений (30-дневная смерть и инфаркт миокарда) для не кардиологических операций (высокий риск> 5%, средний риск 1-5%, низкий риск <1%). b Не кардиологическая операция проводится только в случае крайней необходимости. Выбор между чрескожной аортальной валлулопластикой и ТИАК должен учитывать ожидаемую продолжительность жизни пациентов.

Слайд 94Не кардиологическая операция может безопасно выполняться у пациентов с несущественным митральным

Не кардиологическая операция может быть безопасно проведена у бессимптомных пациентов с тяжелой митральной регургитацией или аортальной регургитацией и сохраненной функцией ЛЖ. Присутствие симптомов или дисфункция ЛЖ должно приводить к рассмотрению операции на клапане, но это редко необходимо перед не кардиологической операцией. Если дисфункция ЛЖ тяжелая (фракция выброса <30%), не кардиологическая терапия должна проводиться только в случае крайней необходимости после оптимизации медицкаментозной терапии сердечной недостаточности.

Слайд 9512.3. Предоперационное наблюдение

Требуется контроль сердечного ритма (особенно при митральном стенозе) и

Слайд 9613. Лечение во время беременности

Подробные рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний во

Решение о лечении во время беременности должно приниматься после многодисциплинарного обсуждения с участием кардиологов, акушеров и анестезиологов. Болезнь клапана следует оценивать до беременности и лечить при необходимости. Беременность нежелательна при тяжелом митральном стенозе, тяжелом симптоматическом аортальном стенозе и диаметре аорты> 45 мм при синдроме Марфана или> 27,5 мм / м2 при синдроме Тернера.

Кесарево сечение рекомендуется пациентам с тяжелым митральным или аортальным стенозом, восходящим диаметром аорты> 45 мм или тяжелой легочной гипертензией, а также женщинами на пероральных антикоагулянтах при преждевременных родах.

Слайд 9713.1 Болезнь сердечного клапана

Умеренный или тяжелый митральный стеноз с площадью клапана

Осложнения тяжелого стеноза аорты происходят главным образом у пациентов, которые были симптоматичны до беременности, а также у лиц с нарушенной функцией ЛЖ. Перед беременностью рекомендуется провести оценку с помощью нагрузочного теста.

Хроническая митральная регургитация и аортальная регургитация хорошо переносятся, даже когда они в тяжелей степени, при условии, что систолическая функция ЛЖ сохраняется.

Операция при сердечно-легочном обходе связана с плодовой смертностью 15-30% и должна быть ограничена редкими условиями, которые угрожают жизни матери.

Слайд 9813.2 Протезные клапаны

Материнская смертность оценивается в 1-4%, а серьезные осложнения происходят

Терапевтическая антикоагуляция чрезвычайно важна, чтобы избежать осложнений. У пациентов, которым требуется ≤5 мг варфарина, предпочтение отдается пероральным антикоагулянтам на протяжении всей беременности и изменению на НФГ (нефракционированный гепарин). У пациентов, нуждающихся в более высоких дозах, переход на НМГ (низкомолекулярный гепарин) в течение первого триместра со строгим контролем анти-Xa (терапевтический диапазон 0,8-1,2 МЕ / мл) и использование пероральных антикоагулянтов впоследствии желателен.