- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Хирургические методы лечения фибрилляции предсердий презентация

Содержание

- 1. Хирургические методы лечения фибрилляции предсердий

- 2. Основное расположение кругов Re-entry Анатомические препятствия:

- 3. Схематическое изображение развития механизма фибрилляции предсердий

- 4. История вопроса: В 1980 г. J.L. Cox

- 5. История вопроса: W.Sealy в 1981 г. провел

- 6. Операция «Коридор» В 1985 году G.Guiraudon и

- 7. Операция «Лабиринт» (Maze) Двадцать пятого сентября 1987

- 8. Maze I Оригинальная операция включала выполнение хирургических

- 9. Maze II Являлась модифицированным вариантом операции «лабиринт

- 10. Maze III Является модификацией операций MAZE I

- 11. Maze III

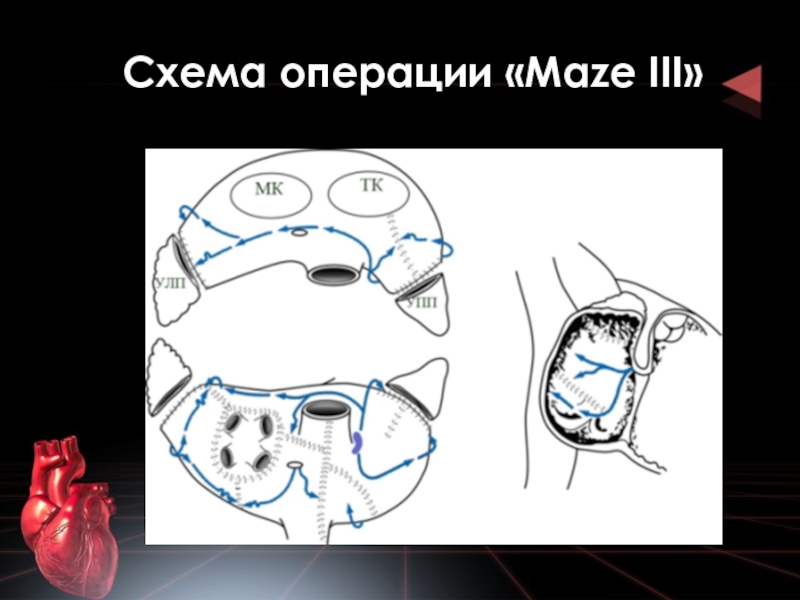

- 12. Схема операции «Maze III»

- 13. Однако: Впечатляющие результаты, полученные при хирургическом

- 14. В последние годы было предложено ряд модификаций

- 15. Катетерная аблация предсердий Вмешательства с помощью зондов-электродов

- 16. Катетерная аблация Показания: Симптоматическая ФП, рефрактерная, как

- 17. Криовоздействие: использование жестких многоразовых электродов на основе

- 18. Радиочастотная аблация (РЧА) использование энергии переменного тока

- 19. Микроволновая аблация основана на излучении электромагнитных волн

- 20. Ультразвуковая аблация используется высокоинтенсивный фокусированный ультразвук в

- 21. Лазерная аблация основана на эффекте фотокоагуляции, длина

- 23. Заключение Хотелось бы привести выдержку из

Слайд 1Хирургические методы лечения фибрилляции предсердий

Выполнила студентка 1.6.52Б группы

Цыганкова Р.Н.

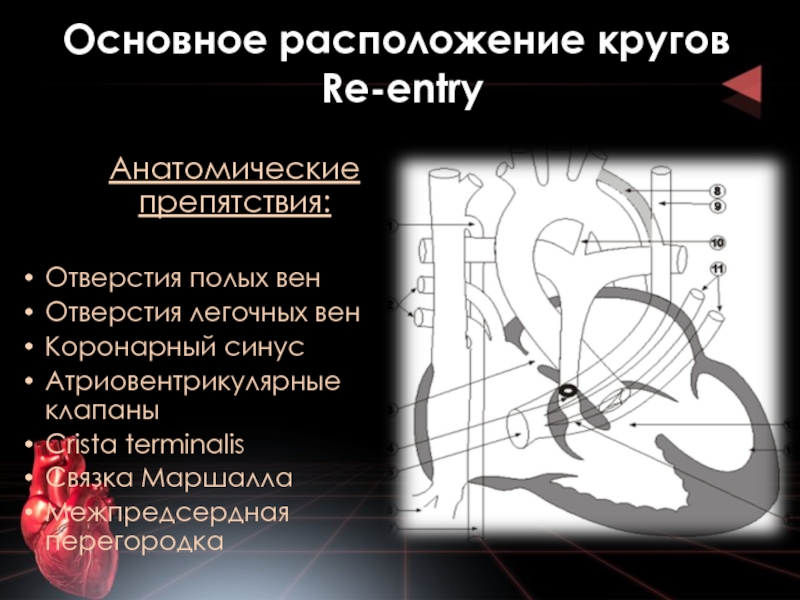

Слайд 2Основное расположение кругов

Re-entry

Анатомические препятствия:

Отверстия полых вен

Отверстия легочных вен

Коронарный синус

Атриовентрикулярные клапаны

Сrista terminalis

Связка Маршалла

Межпредсердная перегородка

Слайд 4История вопроса:

В 1980 г. J.L. Cox с коллегами выполнили операцию изоляции

ЛП. Эта операция подразумевала прерывание прохождения импульса из синусного узла в изолированные отделы ЛП.

Л.А. Бокерия выполнил в 1981 г. такую операцию пациенту с гемодинамически значимым пролапсом митрального клапана (МК) и ФП. Операция успешно восстанавливала желудочковый ритм, и не было необходимости имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС). Тем не менее оказалось, что после операции в изолированной части ЛП остается ФП, и ЛП остается электрически «молчащим», что предполагает высокий риск тромбоэмболических осложнений за счет стаза крови в нем.

Л.А. Бокерия выполнил в 1981 г. такую операцию пациенту с гемодинамически значимым пролапсом митрального клапана (МК) и ФП. Операция успешно восстанавливала желудочковый ритм, и не было необходимости имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС). Тем не менее оказалось, что после операции в изолированной части ЛП остается ФП, и ЛП остается электрически «молчащим», что предполагает высокий риск тромбоэмболических осложнений за счет стаза крови в нем.

Слайд 5История вопроса:

W.Sealy в 1981 г. провел криоаблацию атриовентрикулярного (АВ) узла и

пучка Гиса в условиях торакотомии и искусственного кровообращения (ИК), с последующей имплантацией электрокардиостимулятора (ЭКС).

Начиная с 1982 года методика фулгурации пучка Гиса стала основным интервенционным методом лечения рефрактерной к ААТ пароксизмальной и хронической ФП у больных без сопутствующей органической патологии сердца.

Несмотря на трансвенозный характер выполнения процедур, у всех пациентов сохранялась ФП, а, соответственно, повышенный риск тромбообразования, и в подавляющем большинстве случаев проводилась нефизиологическая желудочковая ЭКС.

Начиная с 1982 года методика фулгурации пучка Гиса стала основным интервенционным методом лечения рефрактерной к ААТ пароксизмальной и хронической ФП у больных без сопутствующей органической патологии сердца.

Несмотря на трансвенозный характер выполнения процедур, у всех пациентов сохранялась ФП, а, соответственно, повышенный риск тромбообразования, и в подавляющем большинстве случаев проводилась нефизиологическая желудочковая ЭКС.

Слайд 6Операция «Коридор»

В 1985 году G.Guiraudon и соавт. предложили хирургически создавать «коридор»,

соединяющий синусовый и АВ узлы с участком межпредсердной перегородки, что позволяло сохранить СР путем хирургической изоляции ЛП и ПП. Сохранялась хронотропная функция сердца и данная операция должна была стать альтернативой операции создания полной АВ блокады и имплантации ЭКС.

При этом также терялась транспортная функция ЛП, а оба предсердия продолжали фибриллировать и после операции или развивали свой собственный асинхронный ритм. Так как предсердия изолировались и от соответствующих желудочков, невозможным становилось их синхронное с желудочками сокращение. По причине вышесказанного ни гемодинамические нарушения, ни риск тромбоэмболии, вызванный ФП, не устранялись

. В 1992 году Л.А.Бокерия и А.Ш.Ревишвили модифицировали методику операции «коридор», добиваясь во всех случаях сохранения источника кровоснабжения синусового узла (артерии синусового узла) и сохраняя максимально межпредсердную перегородку, не ухудшали транспортную функцию ПП.

При этом также терялась транспортная функция ЛП, а оба предсердия продолжали фибриллировать и после операции или развивали свой собственный асинхронный ритм. Так как предсердия изолировались и от соответствующих желудочков, невозможным становилось их синхронное с желудочками сокращение. По причине вышесказанного ни гемодинамические нарушения, ни риск тромбоэмболии, вызванный ФП, не устранялись

. В 1992 году Л.А.Бокерия и А.Ш.Ревишвили модифицировали методику операции «коридор», добиваясь во всех случаях сохранения источника кровоснабжения синусового узла (артерии синусового узла) и сохраняя максимально межпредсердную перегородку, не ухудшали транспортную функцию ПП.

Слайд 7Операция «Лабиринт» (Maze)

Двадцать пятого сентября 1987 г. J.L. Cox в больнице

Барнса (округ Сент-Луис, штат Миссури) представил свою первую операцию «лабиринт».

Концепция «лабиринта» заключается в хирургическом создании линий по принципу «разрез–шов», ведущем к разделению миокарда предсердий на небольшие сегменты, что не позволяет волнам макрориентри распространяться и тем самым предотвращает возможность трепетания или фибрилляции предсердий. В рамках вмешательства прерываются все потенциально возможные круги макрориентри, а также сохраняется функция синусно-предсердного и атриовентрикулярного узлов и транспортная функция левого и правого предсердий. В отличие от предыдущих операций, «лабиринт» успешно восстанавливает и ритм, и атриовентрикулярную синхронность сокращений, что значительно снижает риск тромбоэмболических осложнений.

Концепция «лабиринта» заключается в хирургическом создании линий по принципу «разрез–шов», ведущем к разделению миокарда предсердий на небольшие сегменты, что не позволяет волнам макрориентри распространяться и тем самым предотвращает возможность трепетания или фибрилляции предсердий. В рамках вмешательства прерываются все потенциально возможные круги макрориентри, а также сохраняется функция синусно-предсердного и атриовентрикулярного узлов и транспортная функция левого и правого предсердий. В отличие от предыдущих операций, «лабиринт» успешно восстанавливает и ритм, и атриовентрикулярную синхронность сокращений, что значительно снижает риск тромбоэмболических осложнений.

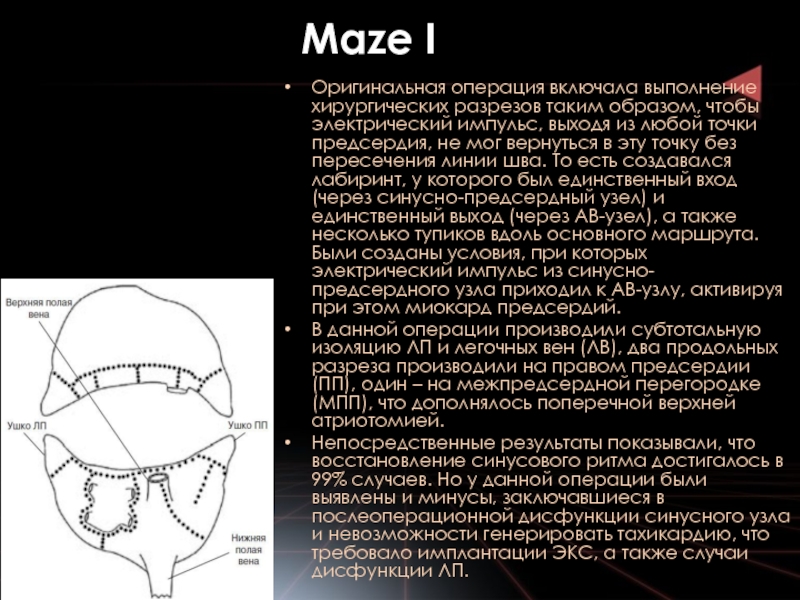

Слайд 8Maze I

Оригинальная операция включала выполнение хирургических разрезов таким образом, чтобы электрический

импульс, выходя из любой точки предсердия, не мог вернуться в эту точку без пересечения линии шва. То есть создавался лабиринт, у которого был единственный вход (через синусно-предсердный узел) и единственный выход (через АВ-узел), а также несколько тупиков вдоль основного маршрута. Были созданы условия, при которых электрический импульс из синусно-предсердного узла приходил к АВ-узлу, активируя при этом миокард предсердий.

В данной операции производили субтотальную изоляцию ЛП и легочных вен (ЛВ), два продольных разреза производили на правом предсердии (ПП), один – на межпредсердной перегородке (МПП), что дополнялось поперечной верхней атриотомией.

Непосредственные результаты показывали, что восстановление синусового ритма достигалось в 99% случаев. Но у данной операции были выявлены и минусы, заключавшиеся в послеоперационной дисфункции синусного узла и невозможности генерировать тахикардию, что требовало имплантации ЭКС, а также случаи дисфункции ЛП.

В данной операции производили субтотальную изоляцию ЛП и легочных вен (ЛВ), два продольных разреза производили на правом предсердии (ПП), один – на межпредсердной перегородке (МПП), что дополнялось поперечной верхней атриотомией.

Непосредственные результаты показывали, что восстановление синусового ритма достигалось в 99% случаев. Но у данной операции были выявлены и минусы, заключавшиеся в послеоперационной дисфункции синусного узла и невозможности генерировать тахикардию, что требовало имплантации ЭКС, а также случаи дисфункции ЛП.

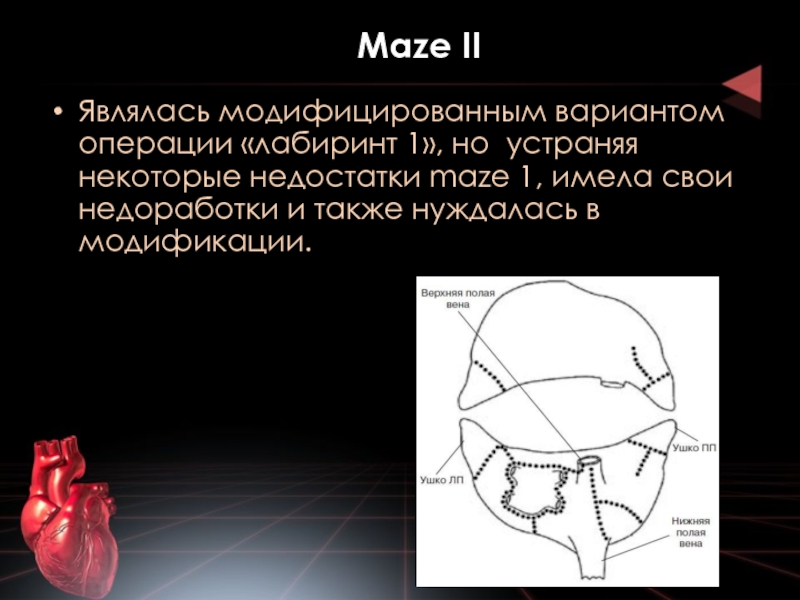

Слайд 9Maze II

Являлась модифицированным вариантом операции «лабиринт 1», но устраняя некоторые недостатки

maze 1, имела свои недоработки и также нуждалась в модификации.

Слайд 10Maze III

Является модификацией операций MAZE I и MAZE II и впервые

предложена J.L.Cox в 1991 г.

В России впервые выполненил академик Л.А. Бокерия в 1992 г.

В исследовании S.J. Melby и соавт.:качество жизни пациентов после операции соответствовало качеству жизни в общей популяции .

Таким образом, операция «лабиринт III» стала «золотым стандартом» в лечении ФП.

В России впервые выполненил академик Л.А. Бокерия в 1992 г.

В исследовании S.J. Melby и соавт.:качество жизни пациентов после операции соответствовало качеству жизни в общей популяции .

Таким образом, операция «лабиринт III» стала «золотым стандартом» в лечении ФП.

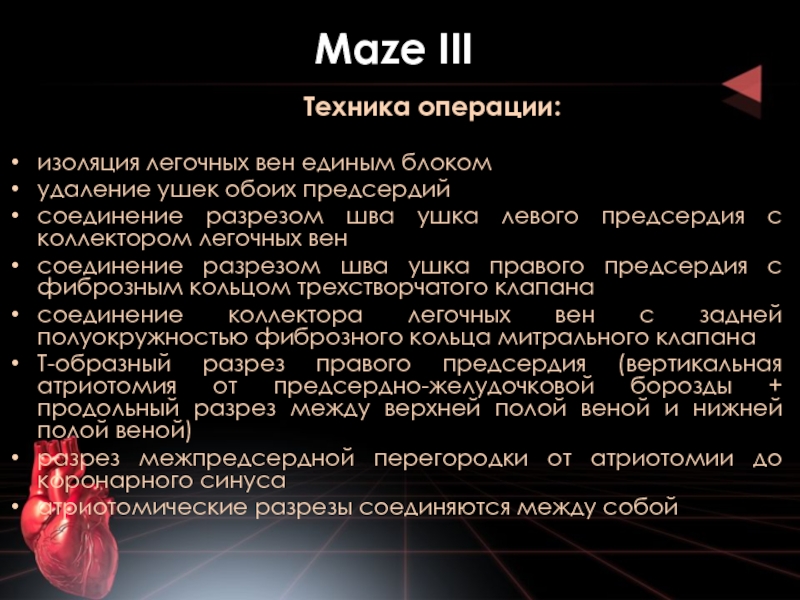

Слайд 11Maze III

Техника операции:

изоляция легочных вен единым блоком

удаление ушек обоих предсердий

соединение разрезом шва ушка левого предсердия с коллектором легочных вен

соединение разрезом шва ушка правого предсердия с фиброзным кольцом трехстворчатого клапана

соединение коллектора легочных вен с задней полуокружностью фиброзного кольца митрального клапана

Т-образный разрез правого предсердия (вертикальная атриотомия от предсердно-желудочковой борозды + продольный разрез между верхней полой веной и нижней полой веной)

разрез межпредсердной перегородки от атриотомии до коронарного синуса

атриотомические разрезы соединяются между собой

изоляция легочных вен единым блоком

удаление ушек обоих предсердий

соединение разрезом шва ушка левого предсердия с коллектором легочных вен

соединение разрезом шва ушка правого предсердия с фиброзным кольцом трехстворчатого клапана

соединение коллектора легочных вен с задней полуокружностью фиброзного кольца митрального клапана

Т-образный разрез правого предсердия (вертикальная атриотомия от предсердно-желудочковой борозды + продольный разрез между верхней полой веной и нижней полой веной)

разрез межпредсердной перегородки от атриотомии до коронарного синуса

атриотомические разрезы соединяются между собой

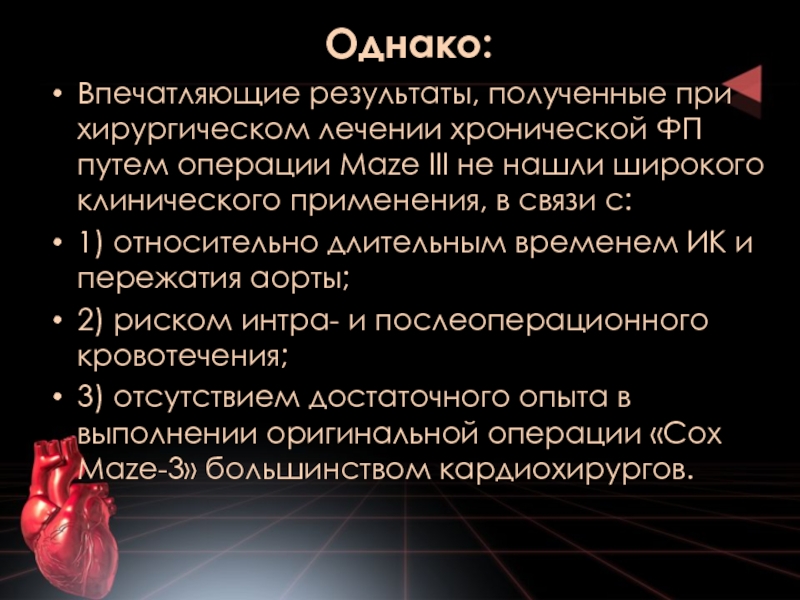

Слайд 13Однако:

Впечатляющие результаты, полученные при хирургическом лечении хронической ФП путем операции

Maze III не нашли широкого клинического применения, в связи с:

1) относительно длительным временем ИК и пережатия аорты;

2) риском интра- и послеоперационного кровотечения;

3) отсутствием достаточного опыта в выполнении оригинальной операции «Cox Maze-3» большинством кардиохирургов.

1) относительно длительным временем ИК и пережатия аорты;

2) риском интра- и послеоперационного кровотечения;

3) отсутствием достаточного опыта в выполнении оригинальной операции «Cox Maze-3» большинством кардиохирургов.

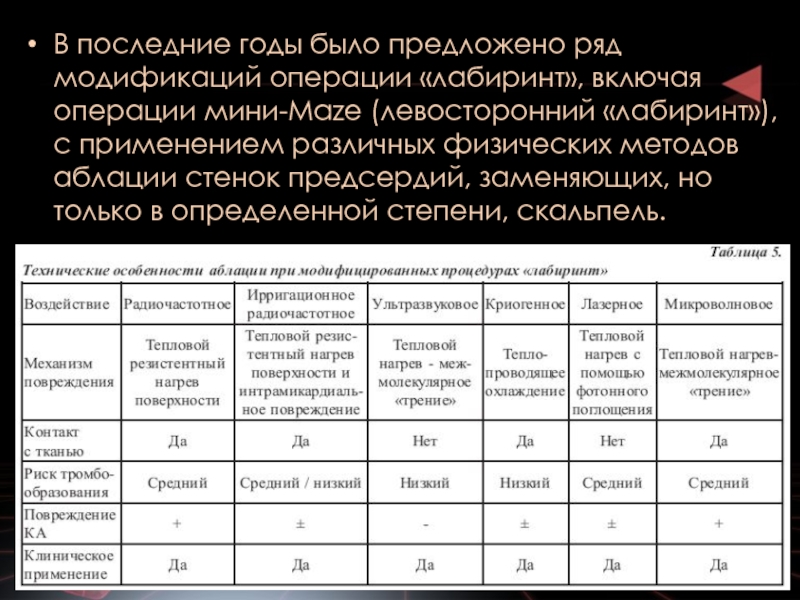

Слайд 14В последние годы было предложено ряд модификаций операции «лабиринт», включая операции

мини-Maze (левосторонний «лабиринт»), с применением различных физических методов аблации стенок предсердий, заменяющих, но только в определенной степени, скальпель.

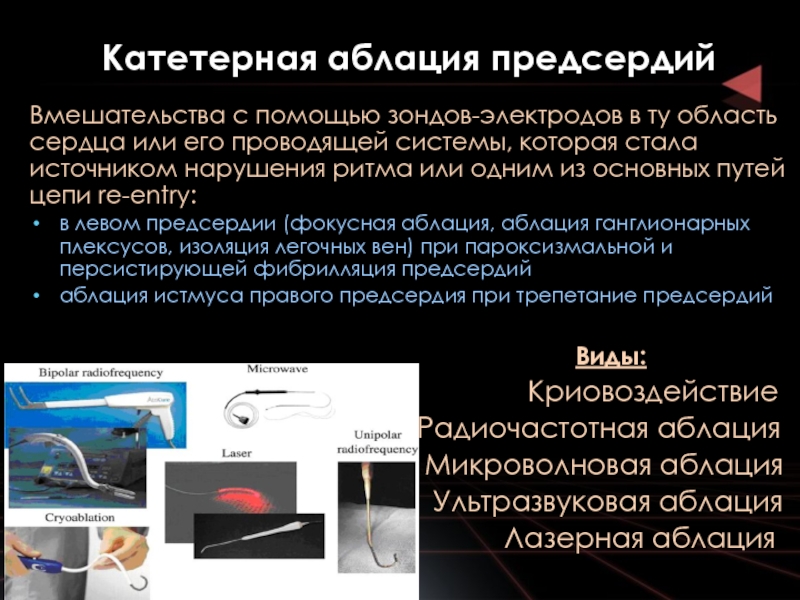

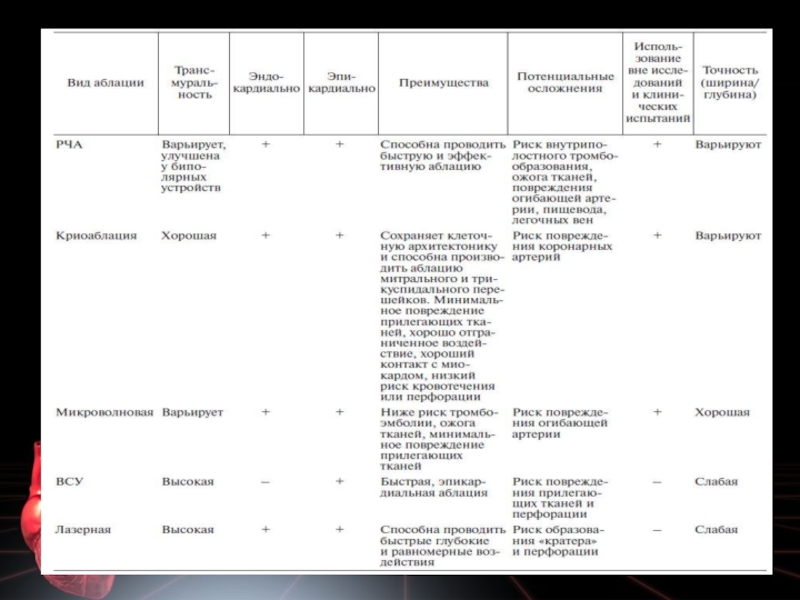

Слайд 15Катетерная аблация предсердий

Вмешательства с помощью зондов-электродов в ту область сердца или

его проводящей системы, которая стала источником нарушения ритма или одним из основных путей цепи re-entry:

в левом предсердии (фокусная аблация, аблация ганглионарных плексусов, изоляция легочных вен) при пароксизмальной и персистирующей фибрилляция предсердий

аблация истмуса правого предсердия при трепетание предсердий

Виды:

Криовоздействие

Радиочастотная аблация

Микроволновая аблация

Ультразвуковая аблация

Лазерная аблация

в левом предсердии (фокусная аблация, аблация ганглионарных плексусов, изоляция легочных вен) при пароксизмальной и персистирующей фибрилляция предсердий

аблация истмуса правого предсердия при трепетание предсердий

Виды:

Криовоздействие

Радиочастотная аблация

Микроволновая аблация

Ультразвуковая аблация

Лазерная аблация

Слайд 16Катетерная аблация

Показания:

Симптоматическая ФП, рефрактерная, как минимум, к 1 антиаритмическому препарату I

или III класса или при непереносимости этого препарата;

Некоторые пациенты с симптоматической ФП и СН и/или сниженной ФВ;

В редких случаях-метод лечения «первой линии»;

Противопоказания:

Тромб в левом предсердии;

Некоторые пациенты с симптоматической ФП и СН и/или сниженной ФВ;

В редких случаях-метод лечения «первой линии»;

Противопоказания:

Тромб в левом предсердии;

Слайд 17Криовоздействие:

использование жестких многоразовых электродов на основе закиси азота (охлаждение -89,5˚C) или

гибких одноразовых на основе аргона (охлаждение до -185,7);

высокий уровень безопасности и эффективности при эндокардиальном воздействии в условиях ”сухого” сердца

длительнее, чем другие виды воздействия (аппликация до 2-3 минут);

на работающем сердце эпикардиальное криовоздействие имеет низкую пенетрирующую способность ввиду согревающего эффекта циркулирующей крови;

высокий уровень безопасности и эффективности при эндокардиальном воздействии в условиях ”сухого” сердца

длительнее, чем другие виды воздействия (аппликация до 2-3 минут);

на работающем сердце эпикардиальное криовоздействие имеет низкую пенетрирующую способность ввиду согревающего эффекта циркулирующей крови;

Слайд 18Радиочастотная аблация (РЧА)

использование энергии переменного тока в диапазоне от 100 до

1 000 кГц

моно и биполярный режим воздействия, орошаемая или сухая аблация

резистивный нагрев тканей возникает только в непосредственной близости от монополярного воздействия (2-3 мм) а более глубокие ткани нагреваются посредством пассивной проводимости, в случае биполярного воздействия ткань нагревается только между двумя электродами без риска воздействия на окружающие ткани

используются электроды в виде “ручки” с торцевым воздействием или многополюсные полужесткие

аблация с помощью монополярных электродов является более “хирург-зависимой”, чем биполярная, так как отсутсвует алгоритм достижения трансмуральности, а эффект оценивается визуально

выполнение аблации вблизи атриовентрикулярных клапанов (исмусы правого предсердия и левого предсердия) биполярным электродом затруднительно

созданы специальные низкопрофильные гибкие электроды для проведения эпикардиальной радиочастотная аблации из миниинвазивных доступов (миниторакотомия, торакоскопия)

моно и биполярный режим воздействия, орошаемая или сухая аблация

резистивный нагрев тканей возникает только в непосредственной близости от монополярного воздействия (2-3 мм) а более глубокие ткани нагреваются посредством пассивной проводимости, в случае биполярного воздействия ткань нагревается только между двумя электродами без риска воздействия на окружающие ткани

используются электроды в виде “ручки” с торцевым воздействием или многополюсные полужесткие

аблация с помощью монополярных электродов является более “хирург-зависимой”, чем биполярная, так как отсутсвует алгоритм достижения трансмуральности, а эффект оценивается визуально

выполнение аблации вблизи атриовентрикулярных клапанов (исмусы правого предсердия и левого предсердия) биполярным электродом затруднительно

созданы специальные низкопрофильные гибкие электроды для проведения эпикардиальной радиочастотная аблации из миниинвазивных доступов (миниторакотомия, торакоскопия)

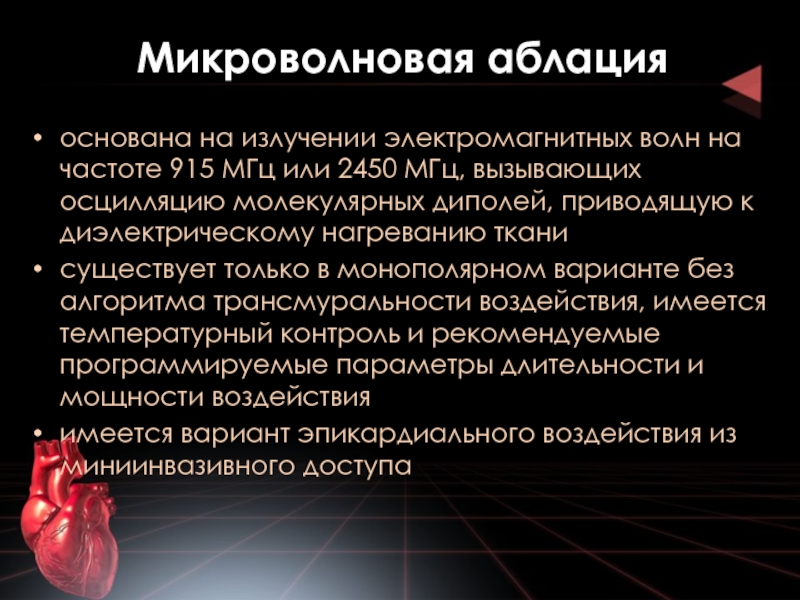

Слайд 19Микроволновая аблация

основана на излучении электромагнитных волн на частоте 915 МГц или

2450 МГц, вызывающих осцилляцию молекулярных диполей, приводящую к диэлектрическому нагреванию ткани

существует только в монополярном варианте без алгоритма трансмуральности воздействия, имеется температурный контроль и рекомендуемые программируемые параметры длительности и мощности воздействия

имеется вариант эпикардиального воздействия из миниинвазивного доступа

существует только в монополярном варианте без алгоритма трансмуральности воздействия, имеется температурный контроль и рекомендуемые программируемые параметры длительности и мощности воздействия

имеется вариант эпикардиального воздействия из миниинвазивного доступа

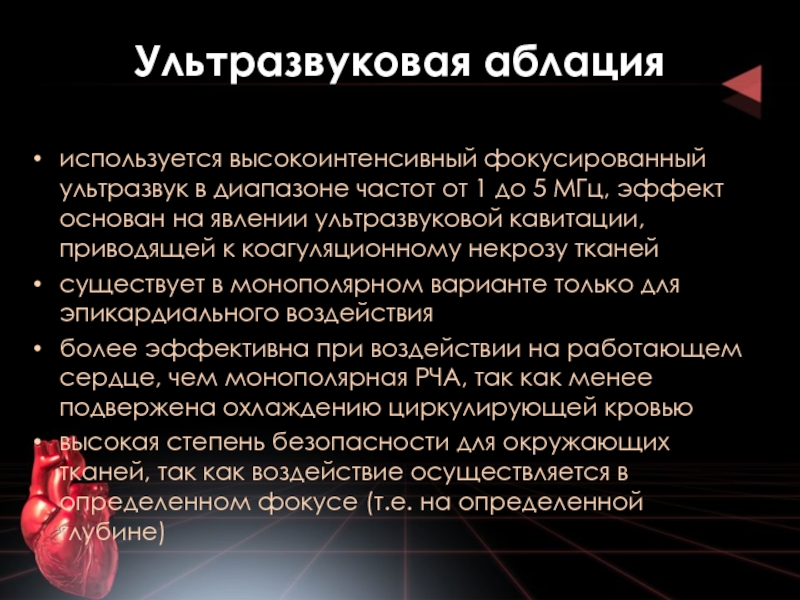

Слайд 20Ультразвуковая аблация

используется высокоинтенсивный фокусированный ультразвук в диапазоне частот от 1 до

5 МГц, эффект основан на явлении ультразвуковой кавитации, приводящей к коагуляционному некрозу тканей

существует в монополярном варианте только для эпикардиального воздействия

более эффективна при воздействии на работающем сердце, чем монополярная РЧА, так как менее подвержена охлаждению циркулирующей кровью

высокая степень безопасности для окружающих тканей, так как воздействие осуществляется в определенном фокусе (т.е. на определенной глубине)

существует в монополярном варианте только для эпикардиального воздействия

более эффективна при воздействии на работающем сердце, чем монополярная РЧА, так как менее подвержена охлаждению циркулирующей кровью

высокая степень безопасности для окружающих тканей, так как воздействие осуществляется в определенном фокусе (т.е. на определенной глубине)

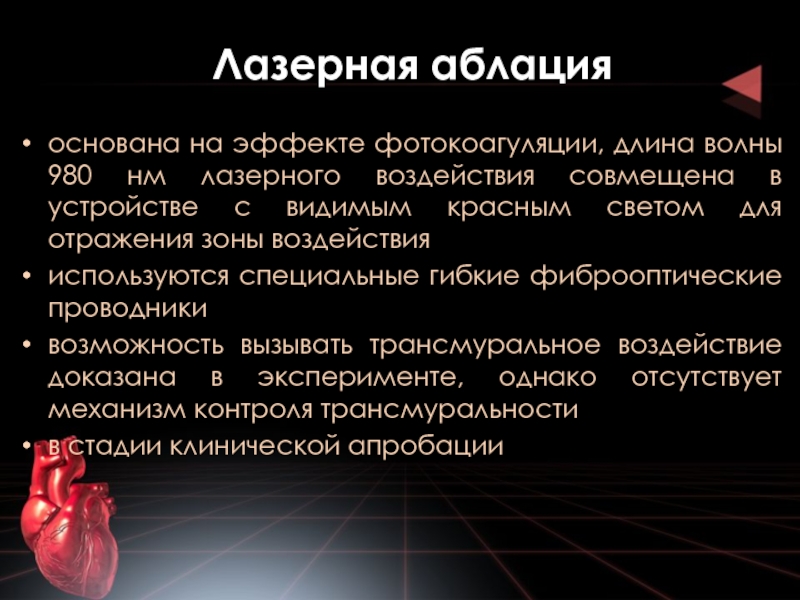

Слайд 21Лазерная аблация

основана на эффекте фотокоагуляции, длина волны 980 нм лазерного воздействия

совмещена в устройстве с видимым красным светом для отражения зоны воздействия

используются специальные гибкие фиброоптические проводники

возможность вызывать трансмуральное воздействие доказана в эксперименте, однако отсутствует механизм контроля трансмуральности

в стадии клинической апробации

используются специальные гибкие фиброоптические проводники

возможность вызывать трансмуральное воздействие доказана в эксперименте, однако отсутствует механизм контроля трансмуральности

в стадии клинической апробации

Слайд 23Заключение

Хотелось бы привести выдержку из одной из последних статей J.Cox

(2004) , в которой он попытался обозначить пути развития методов нефармакологического лечения ФП:

«…вероятно это будет методика минимально инвазивной хирургии, включая эндоскопические методы, а также использование робототехники, которые будут конкурировать с катетерными методами лечения по уровню неинвазивности и могут быть более быстрыми в исполнении и более эффективными по результатам лечения. История показала, что только совместно кардиологи и кардиохирурги могут разработать наиболее оптимальные интервенционные схемы лечения фибрилляции предсердий».

«…вероятно это будет методика минимально инвазивной хирургии, включая эндоскопические методы, а также использование робототехники, которые будут конкурировать с катетерными методами лечения по уровню неинвазивности и могут быть более быстрыми в исполнении и более эффективными по результатам лечения. История показала, что только совместно кардиологи и кардиохирурги могут разработать наиболее оптимальные интервенционные схемы лечения фибрилляции предсердий».