- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Эшерихиозы презентация

Содержание

- 1. Эшерихиозы

- 2. История рода Escherichia ведет свое начало с

- 3. Классификация Семейство : Enterobacteriaceae Род :

- 5. Экология и эпидемиология Естественный биотоп эшерихий дистальный

- 6. Длительное время широкое носительство E. Coli служило

- 7. В соответствии с экологией бактерий и их

- 8. Основной механизм передачи E. Coli :

- 9. В последнее десятилетие E. Coli стала

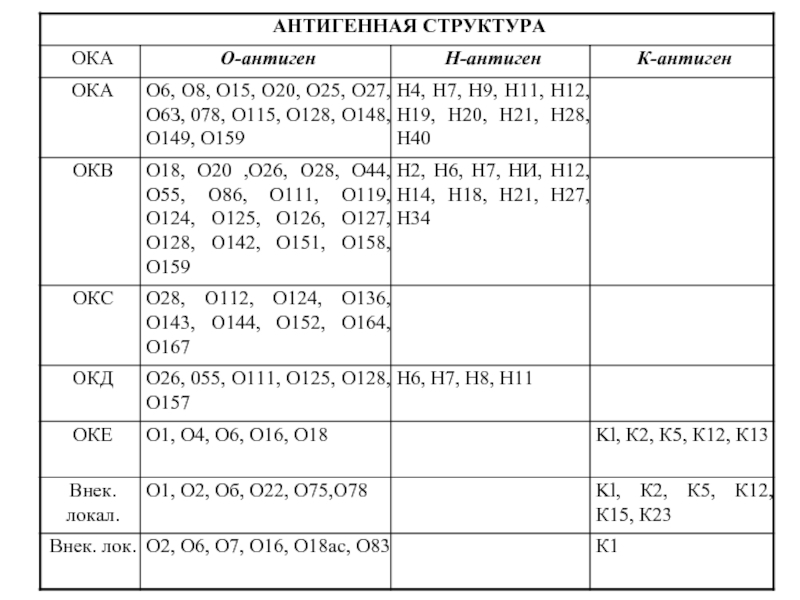

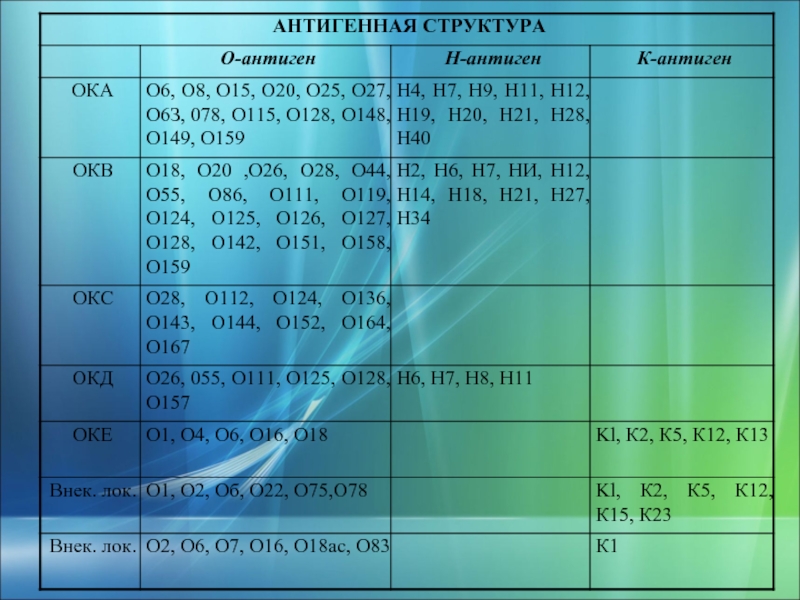

- 10. Антигенная структура Антигенная структура E. Coli достаточно

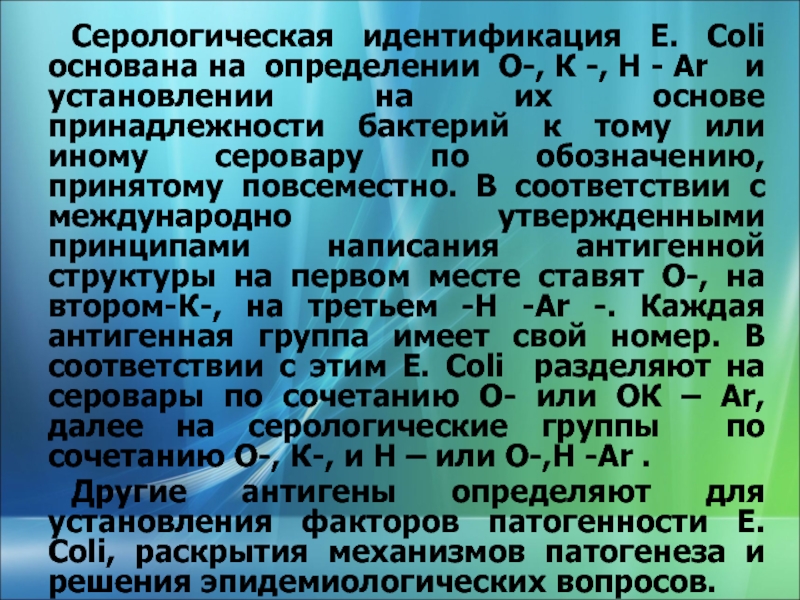

- 12. Серологическая идентификация E. Coli основана на определении

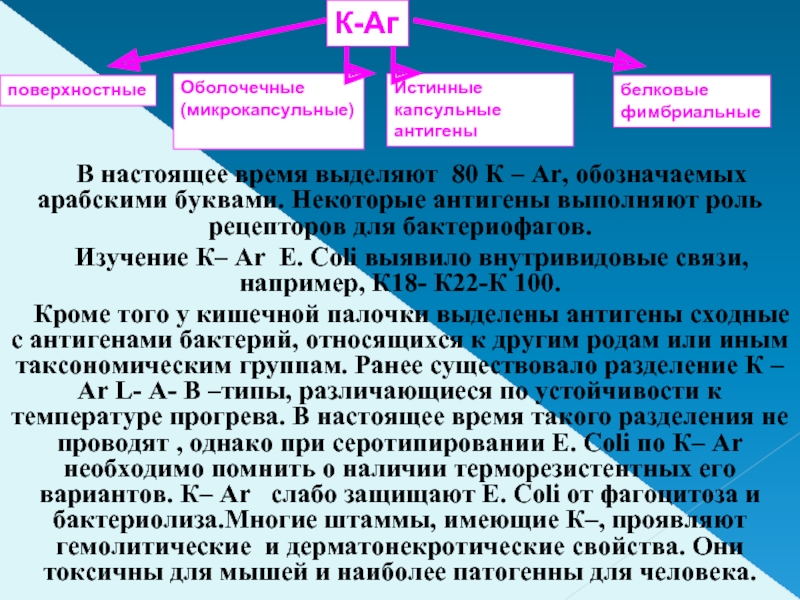

- 13. В настоящее время выделяют 80 К –

- 15. В настоящее время известно 173 О –

- 17. В настоящее время выделяют 56 Н– Ar

- 19. Этот антиген является общим для всех слизистых

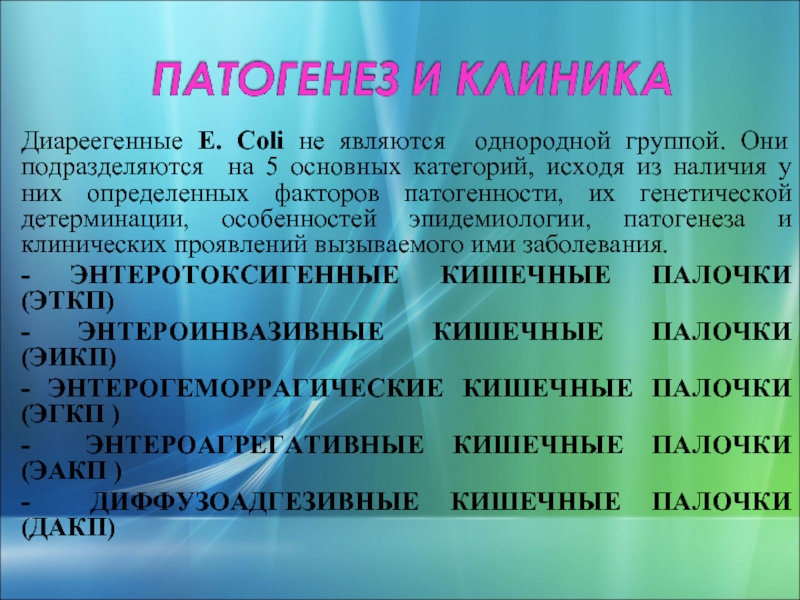

- 21. Диареегенные E. Coli не являются однородной группой.

- 23. Возбудители относящиеся к этой группе выступают основными

- 24. - Адгезию на эпителии тонкого кишечника.

- 25. «Сглаживание» микроворсинок каемчатого эпителия кишечника.

- 26. - Повреждение цитоскелета энтероцитов.

- 27. Повреждение микроворсинок Само по себе способно

- 28. Легкие цепи миозина Их фосфорилирование повышает

- 29. Бактерии составляют вторую по времени выделения группу

- 30. Адгезию бактерий на эпителии тонкого кишечника

- 31. ST относят к группе мембраноповреждающих токсинов.

- 32. Плазмидные гены локуса, кодирующего белки, выделяемые мембраной

- 33. Бактерии составляют сравнительно недавно открытую группу микроорганизмов,

- 34. VT-1 и VT -2 из группы

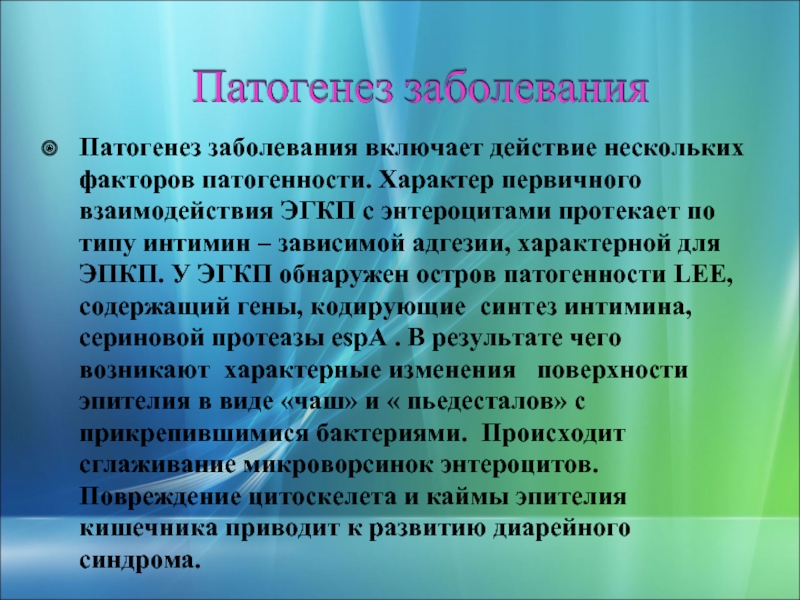

- 35. Патогенез заболевания включает действие нескольких факторов патогенности.

- 36. Шигаподобный токсин -играет ведущую роль в развитии

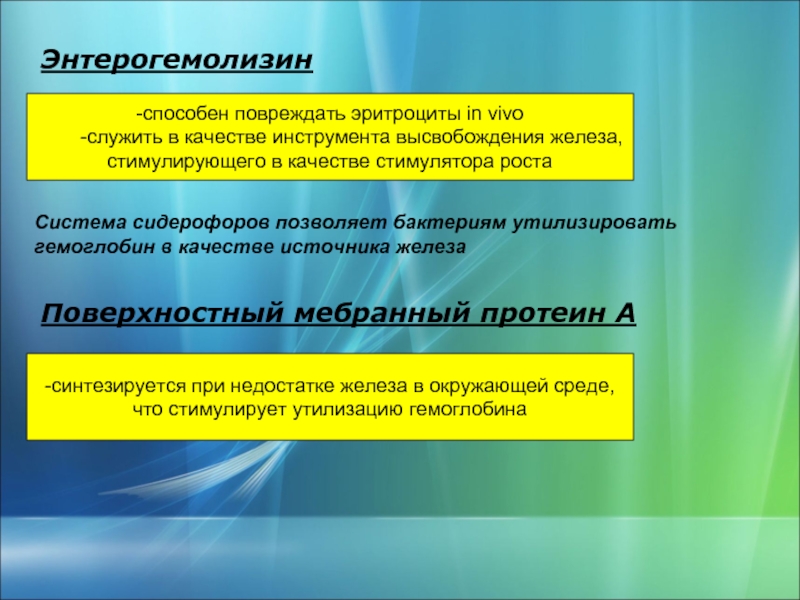

- 37. Энтерогемолизин -способен повреждать эритроциты in vivo

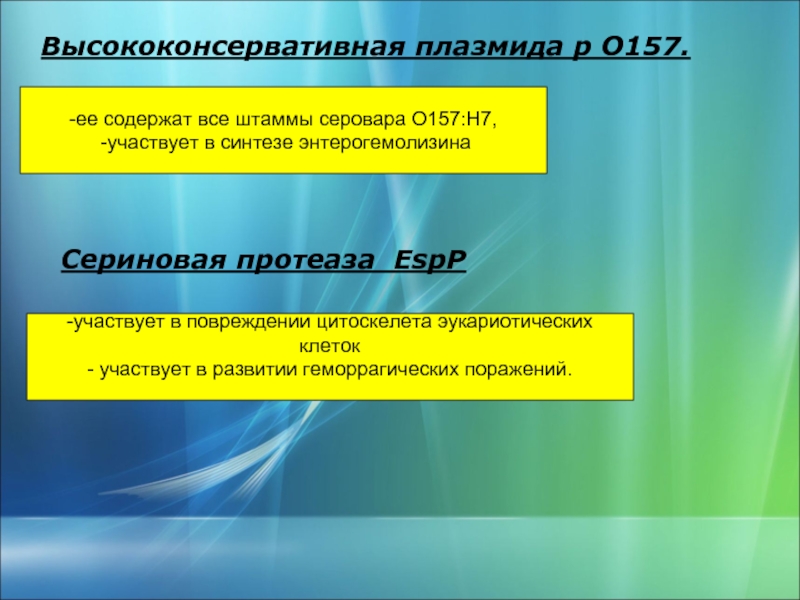

- 38. Высококонсервативная плазмида p О157. -ее содержат

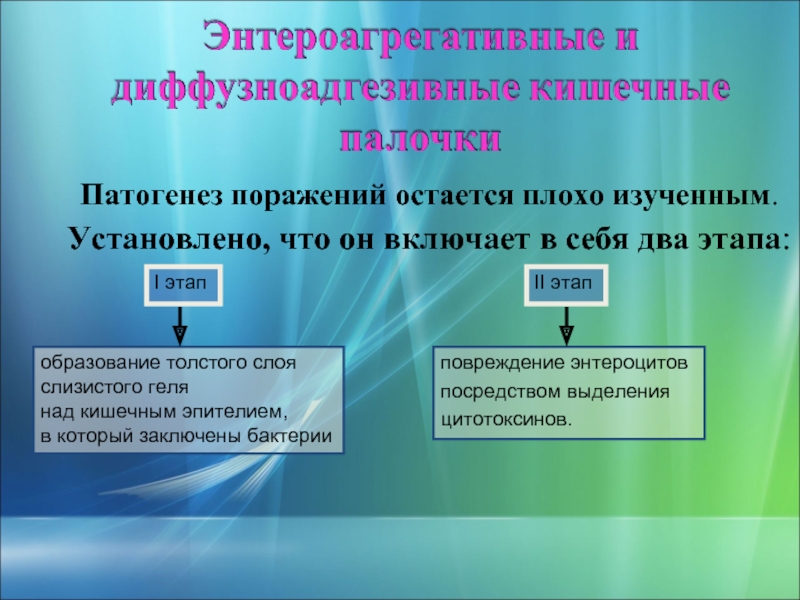

- 39. Патогенез поражений остается

Слайд 2История рода Escherichia ведет свое начало с 1885 г., когда молодой

Слайд 3Классификация

Семейство : Enterobacteriaceae

Род : Echerichia

Вид: E. Coli; E.

E. fergusonii; E. albertii

Наибольшее медицинское значение имеет E. Coli

В настоящее время классификация выглядит следующим образом:

Слайд 5Экология и эпидемиология

Естественный биотоп эшерихий дистальный отдел кишечника теплокровных. Бактерии относятся

-пищевым;

водным;

контактным путем.

Она достаточно устойчива вне организма хозяина, на основании чего ее рассматривают как санитарно-показательный микроорганизм. В почве и воде она сохраняется до 1-1,5 мес, в испражнениях – до 25 суток, на пищевых продуктах – от нескольких дней до нескольких недель, намного дольше в мясном фарше, молоке, овощных салатах, где при температуре 18 гр. они способны размножаться. При нагревании они быстро погибают: при 60 гр.- в течение 10 мин., при кипячении – мгновенно

Слайд 6Длительное время широкое носительство E. Coli служило неким «сертификатом безвредности» бактерий.

В настоящее время они известны как колибактериозы. Поражения человека E. Coli, называют эшерихиозами. У кишечной палочки существует способность вызывать самые разнообразные заболевания.

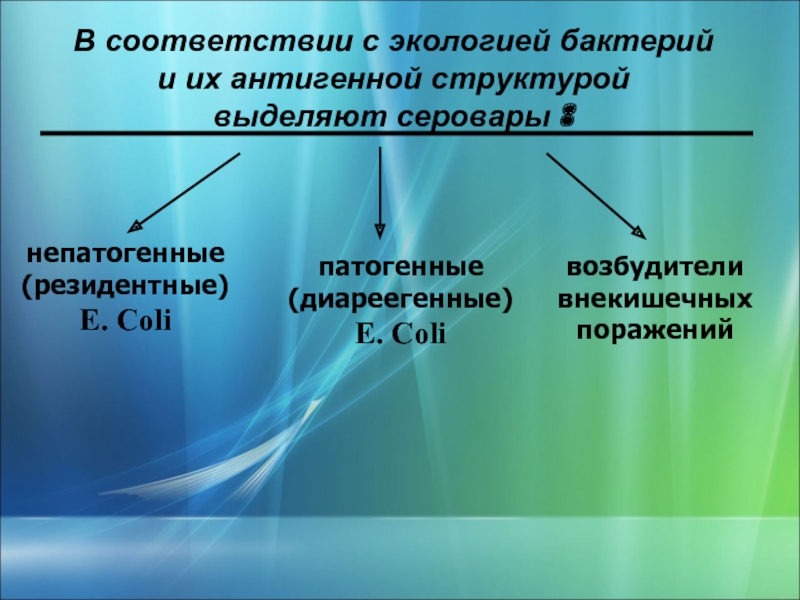

Слайд 7В соответствии с экологией бактерий и их антигенной структурой выделяют серовары

непатогенные

(резидентные)

E. Coli

патогенные

(диареегенные)

E. Coli

возбудители

внекишечных

поражений

Слайд 8Основной механизм передачи E. Coli :

-фекально - оральный

Пути передачи

-пищевой,

-водный,

-контактно – бытовой.

При передаче патогенных сероваров между людьми главное значение имеют больные лица и бактерионосители. Так как многие животные являются природными хозяевами E. Coli, от них бакте6рии могут попадать в различные пищевые продукты, а оттуда – в организм человека. Наиболее драматично это обстоятельство проявляется в виде вспышек геморрагического колита с гемолитико – уремическим синдромом, вызванных энтерогеморрагической E. Coli О157:Н7

Этот серовар входит в состав кишечной флоры КРС, и при нарушении правил забоя и разделке туш КРС может попасть в мясо. При неправильной термической обработке мясных продуктов, особенно при приготовлении гамбургеров или бифштексов «с кровью», бактерии выживают в них, а затем попадают в организм человека. E. Coli способна контаминировать рыбу и морепродукты, а так же воду, овощи и фрукты.

Слайд 9В последнее десятилетие E. Coli стала распространенным нозокомиальным патогенном. В

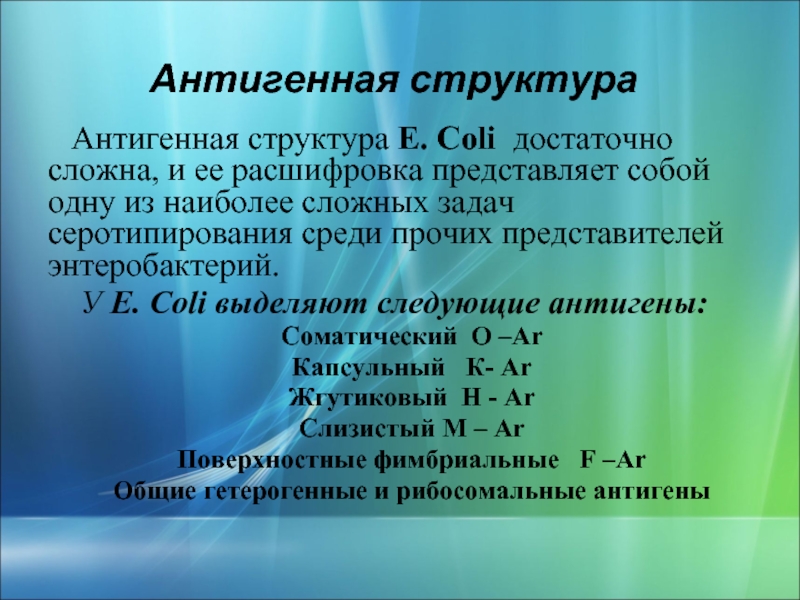

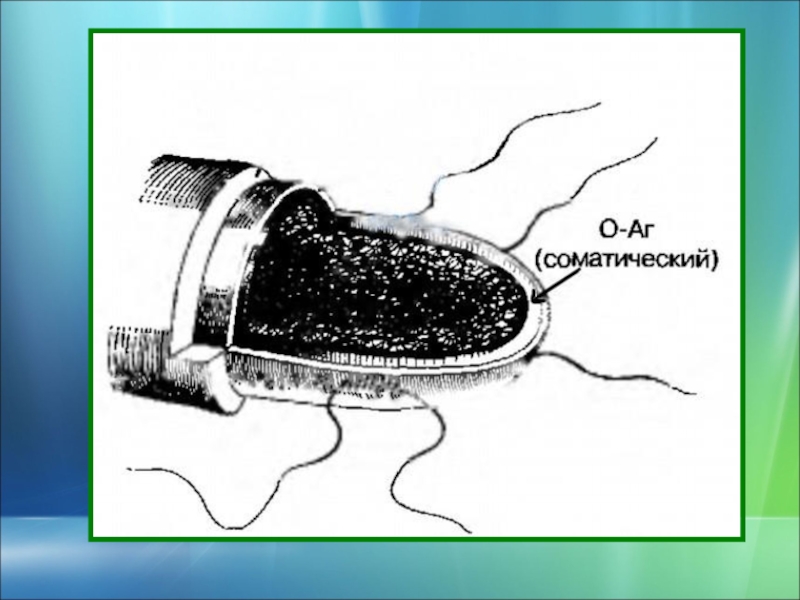

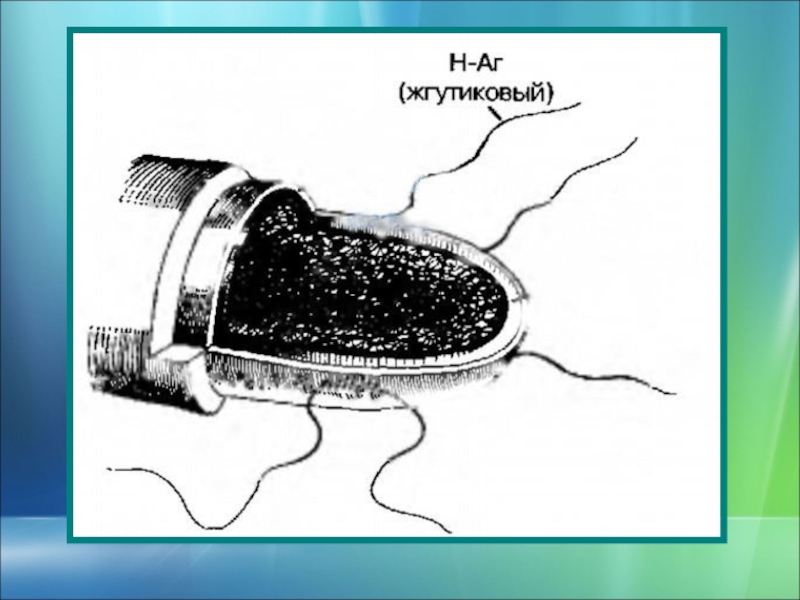

Слайд 10Антигенная структура

Антигенная структура E. Coli достаточно сложна, и ее расшифровка представляет

У E. Coli выделяют следующие антигены:

Соматический О –Ar

Капсульный К- Ar

Жгутиковый Н - Ar

Слизистый М – Ar

Поверхностные фимбриальные F –Ar

Общие гетерогенные и рибосомальные антигены

Слайд 12Серологическая идентификация E. Coli основана на определении О-, К -, Н

Другие антигены определяют для установления факторов патогенности E. Coli, раскрытия механизмов патогенеза и решения эпидемиологических вопросов.

Слайд 13В настоящее время выделяют 80 К – Ar, обозначаемых арабскими буквами.

Изучение К– Ar E. Coli выявило внутривидовые связи, например, К18- К22-К 100.

Кроме того у кишечной палочки выделены антигены сходные с антигенами бактерий, относящихся к другим родам или иным таксономическим группам. Ранее существовало разделение К – Ar L- A- B –типы, различающиеся по устойчивости к температуре прогрева. В настоящее время такого разделения не проводят , однако при серотипировании E. Coli по К– Ar необходимо помнить о наличии терморезистентных его вариантов. К– Ar слабо защищают E. Coli от фагоцитоза и бактериолиза.Многие штаммы, имеющие К–, проявляют гемолитические и дерматонекротические свойства. Они токсичны для мышей и наиболее патогенны для человека.

поверхностные

Оболочечные

(микрокапсульные)

Истинные капсульные

антигены

белковые

фимбриальные

К-Аг

Слайд 15В настоящее время известно 173 О – Ar , представленных липополисахаридо

Слайд 17В настоящее время выделяют 56 Н– Ar , представленных жгутиковыми антигенами

Слайд 19Этот антиген является общим для всех слизистых форм энтеробактерий, поэтому не

Он «макскирует» клетку и обеспечивает инааглютинабельность.

Слайд 21Диареегенные E. Coli не являются однородной группой. Они подразделяются на 5

- ЭНТЕРОТОКСИГЕННЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ (ЭТКП)

- ЭНТЕРОИНВАЗИВНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ (ЭИКП)

- ЭНТЕРОГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ (ЭГКП )

- ЭНТЕРОАГРЕГАТИВНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ (ЭАКП )

- ДИФФУЗОАДГЕЗИВНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ (ДАКП)

Слайд 23Возбудители относящиеся к этой группе выступают основными возбудителями диарей у детей

Основная группа риска – дети до двух лет. Наиболее часто заболевания регистрируются у детей в возрасте 6-и мес. В экспериментах на добровольцах было показано, что после нейтрализации кислого желудочного сока, инфицирующая доза ЭПКП составляет 108 -109 микробных тел. Вероятно избирательная способность вызывать заболевания у детей младшего возраста обусловлена низкой по сравнению со взрослыми кислотностью желудка. Другой возможный механизм этого феномена может быть связан с утратой взрослыми определенных рецепторов на эпителиоцитах кишечника. Тем не менее к настоящему времени зарегистрированы эпидемические вспышки и у взрослых, в том числе и людей, относящихся к группам риска.

Слайд 24- Адгезию на эпителии тонкого кишечника.

Среди факторов адгезии E. Coli

Слайд 25«Сглаживание» микроворсинок каемчатого эпителия кишечника.

Все гены , необходимые для реализации

Он кодирует синтез интимина.

Слайд 26 - Повреждение цитоскелета энтероцитов.

В отличие от многих возбудителей

Слайд 27Повреждение микроворсинок

Само по себе способно вызвать диарею за счет нарушения

Ген Esp C из группы SPATE

Имеет определенное значение в повреждении энтероцитов и способен проявлять активности термолабильного энтеротоксина in vitro.

Протеин киназа С

Активизируется после адгезии ЭПКП, что приводит к повышению проницаемости мембран энтероцитов in vitro и in vivo с потерей жидкости и электролитов.

Слайд 28Легкие цепи миозина

Их фосфорилирование повышает проницаемость слизистой оболочки и приводит

Увеличение внутриклеточного содержания Са

Подавляет абсорбцию Na и Cl и стимулирует секрецию Cl энтероцитами. Таким образом, повышение уровня Са может стимулировать развитие секреторного ответа на адгезию ЭПКП.

Развитие местной воспалительной реакции,

выявленное в экспериментах, оказывает влияние на проницаемость мембран энтероцитов. Поражения, вызываемые ЭПКП, причисляют к диареям, но это не совсем верно, так как при вызываемых ими поражениях ведущее место принадлежит функциональным нарушениям в энтероцитах, а не развитию воспалительного ответа.

Слайд 29Бактерии составляют вторую по времени выделения группу диареегенных E. Coli, известную

Слайд 30Адгезию бактерий на эпителии тонкого кишечника

Она осуществляется за счет активности

Выделение токсинов.

Основные факторы патогенности ЭТКП -

ST и LT, кодируемые плазмидными и фаговыми tox- генами. По способности продуцировать токсины выделены штаммы бактерий, продуцирующие только развитие секреторного ответа Выделение токсинов ST или LT либо одновременно токсины обоих типов.

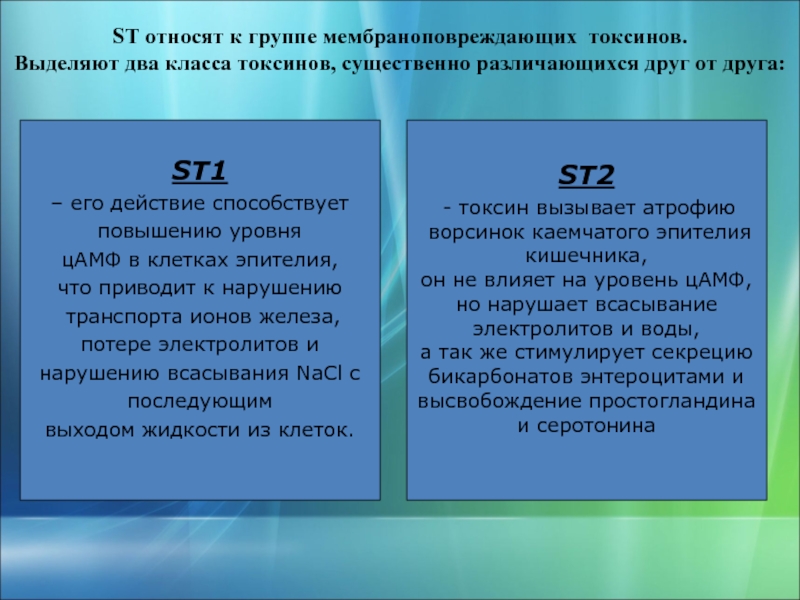

Слайд 31ST относят к группе мембраноповреждающих токсинов. Выделяют два класса токсинов, существенно

ST1

– его действие способствует

повышению уровня

цАМФ в клетках эпителия,

что приводит к нарушению

транспорта ионов железа,

потере электролитов и

нарушению всасывания NaCl с

последующим

выходом жидкости из клеток.

ST2

- токсин вызывает атрофию

ворсинок каемчатого эпителия

кишечника,

он не влияет на уровень цАМФ,

но нарушает всасывание

электролитов и воды,

а так же стимулирует секрецию

бикарбонатов энтероцитами и

высвобождение простогландина

и серотонина

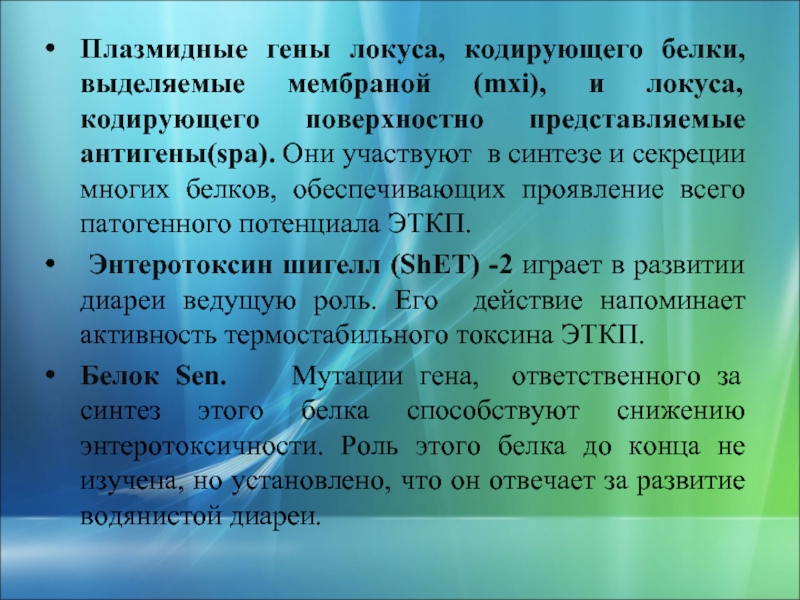

Слайд 32Плазмидные гены локуса, кодирующего белки, выделяемые мембраной (mxi), и локуса, кодирующего

Энтеротоксин шигелл (ShET) -2 играет в развитии диареи ведущую роль. Его действие напоминает активность термостабильного токсина ЭТКП.

Белок Sen. Мутации гена, ответственного за синтез этого белка способствуют снижению энтеротоксичности. Роль этого белка до конца не изучена, но установлено, что он отвечает за развитие водянистой диареи.

Слайд 33Бактерии составляют сравнительно недавно открытую группу микроорганизмов, вызывающих наиболее тяжелые кишечные

Слайд 34VT-1 и VT -2 из группы А ⁄В токсинов, активность

Слайд 35Патогенез заболевания включает действие нескольких факторов патогенности. Характер первичного взаимодействия ЭГКП

Слайд 36Шигаподобный токсин

-играет ведущую роль в развитии гемоколита

-не влияет на электролитный баланс

цитотоксическое

действие

связано с

подавлением

синтеза белка

развивается

местное

воспаление

возникает

отек и

повреждение

капилляров

толстого

кишечника.

Слайд 37Энтерогемолизин

-способен повреждать эритроциты in vivo

-служить в

стимулирующего в качестве стимулятора роста

-синтезируется при недостатке железа в окружающей среде,

что стимулирует утилизацию гемоглобина

Поверхностный мебранный протеин А

Система сидерофоров позволяет бактериям утилизировать гемоглобин в качестве источника железа

Слайд 38Высококонсервативная плазмида p О157.

-ее содержат все штаммы серовара О157:Н7,

-участвует

Сериновая протеаза EspP

-участвует в повреждении цитоскелета эукариотических клеток

- участвует в развитии геморрагических поражений.

Слайд 39 Патогенез поражений остается плохо изученным.

Установлено, что

образование толстого слоя

слизистого геля

над кишечным эпителием,

в который заключены бактерии

повреждение энтероцитов

посредством выделения

цитотоксинов.

I этап

II этап