- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

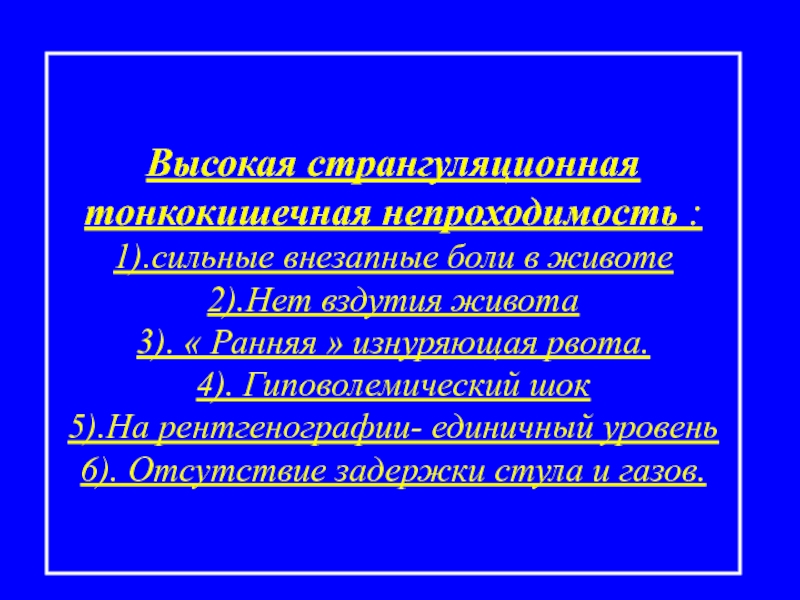

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Аортокоронарное и маммарно-коронарное шунтирование презентация

Содержание

- 1. Аортокоронарное и маммарно-коронарное шунтирование

- 2. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) Аортокоронарное шунтирование (АКШ) или

- 3. Показания к реваскуляризации миокарда (операции коронарного шунтирования)

- 4. I группа показаний к операции. Пациенты с

- 5. II группа показаний к операции. Пациенты с

- 6. III группа показаний к операции Пациентам, которым

- 7. Противопоказаниями к аортокоронарному шунтированию традиционно считаются: диффузное поражение

- 8. Техника операции реваскуляризации миокарда Операция АКШ заключается

- 9. Существует несколько технических вариантов коронарного шунтирования: 1.

- 10. У-образный шунт

- 11. «Змеевидный» или секвенциальный шунт

- 12. Маммарокоронарное шунтирование.

- 13. Аортокоронарное шунтирование.

- 14. Операцию проводят под общим многокомпонентным обезболиванием, а в

- 15. Техника аортокоронарного шунтирования. Операцию осуществляют в несколько

- 16. Результаты Послеоперационная летальность Послеоперационная летальность после первичного

- 17. Послеоперационные осложнения Развитие периоперационного инфаркта миокарда с

Слайд 1АО «Медицинский Университет Астана»

Кафедра интернатуры внутренних болезней

СРС

Тема: Аортокоронарное и маммарно-коронарное

Выполнила: Курмангалиева У.,

785 ВБ

Слайд 2Аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) или коронарное шунтирование (КШ) – операция, позволяющая

АКШ относится к Хирургическим методам лечения ишемической болезни сердца (ИБС), которые имеют цель прямое увеличение коронарного кровотока, т.е. реваскуляризацию миокарда.

Слайд 3Показания к реваскуляризации миокарда (операции коронарного шунтирования)

Основными показаниями к реваскуляризации миокарда

1) тяжелая стенокардия, резистентная к медикаментозной терапии,

2) прогностически неблагоприятное поражение коронарного русла – проксимальные гемодинамически значимые поражения ствола ЛКА и основных коронарных артерий с сужениями на 75% и более и проходимым дистальным руслом,

3) сохранная сократительная функция миокарда с ФВ левого желудочка 40% и выше.

Слайд 4I группа показаний к операции. Пациенты с рафрактерной стенокардией или большим объемом

Слайд 5II группа показаний к операции. Пациенты с выраженной стенокардией или рефрактерной ишемией,

Слайд 6III группа показаний к операции Пациентам, которым планируется операция на сердце, аортокоронарное

Слайд 7Противопоказаниями к аортокоронарному шунтированию традиционно считаются: диффузное поражение всех коронарных артерий, резкое

Слайд 8Техника операции реваскуляризации миокарда

Операция АКШ заключается в создании обходного пути для

Существует два основных метода создания обходного пути: маммарокоронарный анастомоз и обходное аортокоронарное шунтирование аутовенозным (собственной веной) или аутоартериальным (собственной артерией) трансплантатом (кондуитом).

Слайд 9Существует несколько технических вариантов коронарного шунтирования:

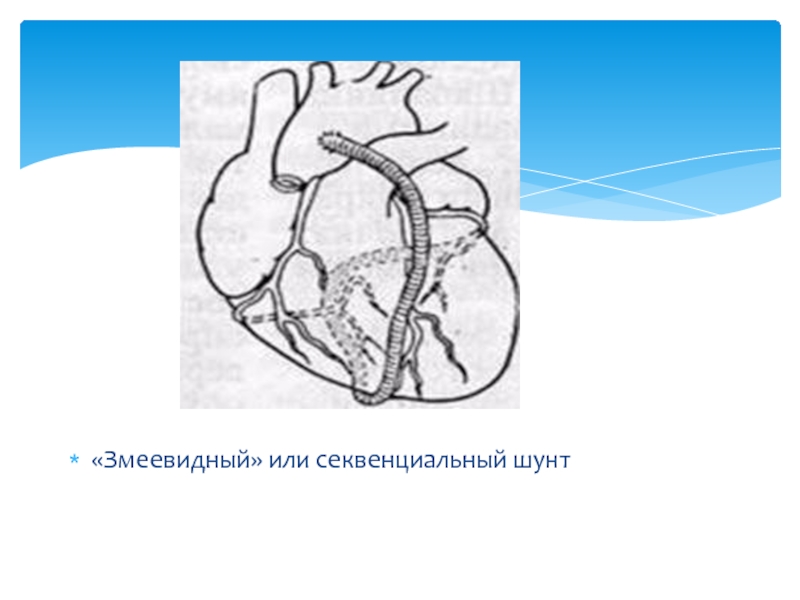

1. «Змеевидный» или секвенциальный шунт

Так называют

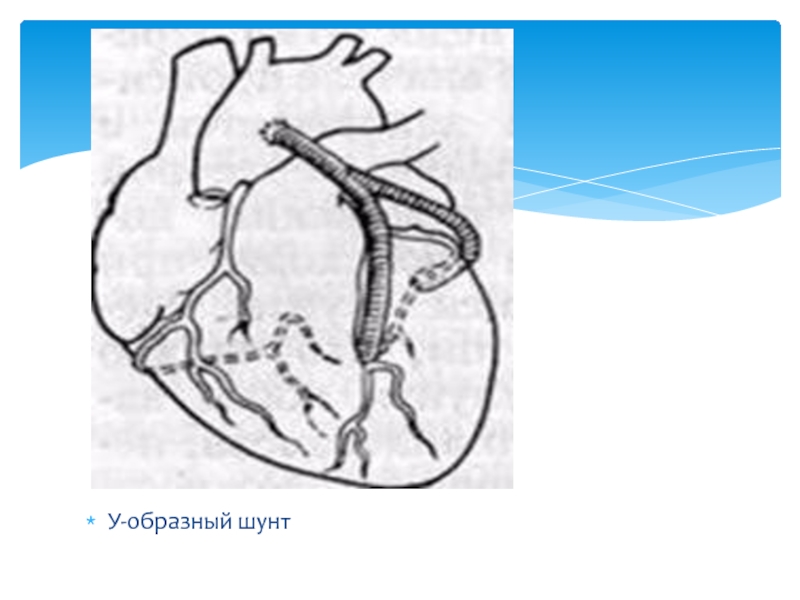

2. У-образный шунт

Его создают путем вшивания проксимального анастомоза одного из шунтов в бок другому. Используется при значительном истончении стенки восходящей части аорты или при небольшой площади аорты и большом количестве реваскуляризированных сосудов.

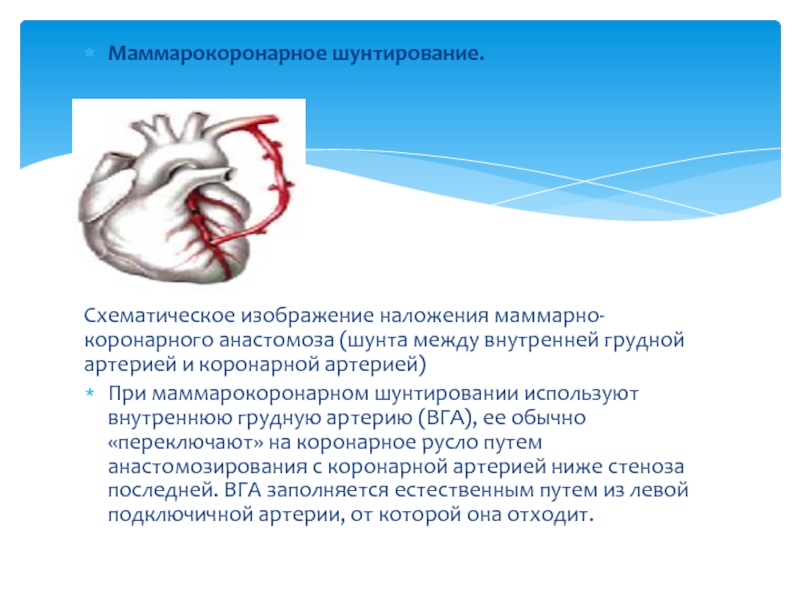

Слайд 12Маммарокоронарное шунтирование.

Схематическое изображение наложения маммарно-коронарного анастомоза (шунта между внутренней грудной артерией

При маммарокоронарном шунтировании используют внутреннюю грудную артерию (ВГА), ее обычно «переключают» на коронарное русло путем анастомозирования с коронарной артерией ниже стеноза последней. ВГА заполняется естественным путем из левой подключичной артерии, от которой она отходит.

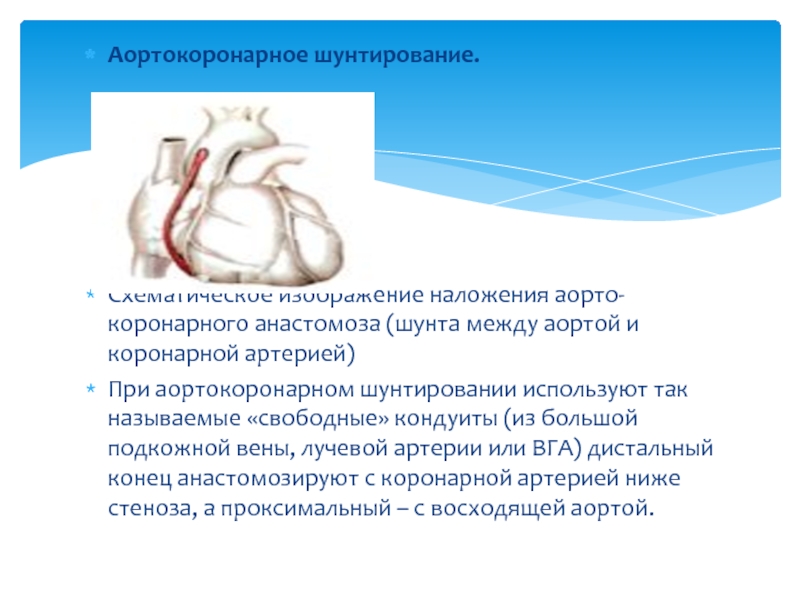

Слайд 13Аортокоронарное шунтирование.

Схематическое изображение наложения аорто-коронарного анастомоза (шунта между аортой и коронарной

При аортокоронарном шунтировании используют так называемые «свободные» кондуиты (из большой подкожной вены, лучевой артерии или ВГА) дистальный конец анастомозируют с коронарной артерией ниже стеноза, а проксимальный – с восходящей аортой.

Слайд 14Операцию проводят под общим многокомпонентным обезболиванием, а в ряде случаев, особенно при

Слайд 15Техника аортокоронарного шунтирования.

Операцию осуществляют в несколько этапов:

1) доступ к сердцу, осуществляемый

Слайд 16Результаты

Послеоперационная летальность

Послеоперационная летальность после первичного АКШ колеблется от 1% до 5%.

Слайд 17Послеоперационные осложнения

Развитие периоперационного инфаркта миокарда с повышением фракции MB креатинкиназы и/или