- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Языкознание и философия языка в Средние века презентация

Содержание

- 1. Языкознание и философия языка в Средние века

- 2. Философия языка Св. Августина - не упоминается

- 3. Понятие signum Августин различает verba simplicia (adfirmari

- 4. Понятие dictio dictio = verbum + dicibile

- 5. De Magistro Августин обсуждает возможность поучать при

- 6. De Magistro Не все предметы можно «показывать»

- 7. Начала учения о предпосылках Нормальная предпосылка (suppositio)

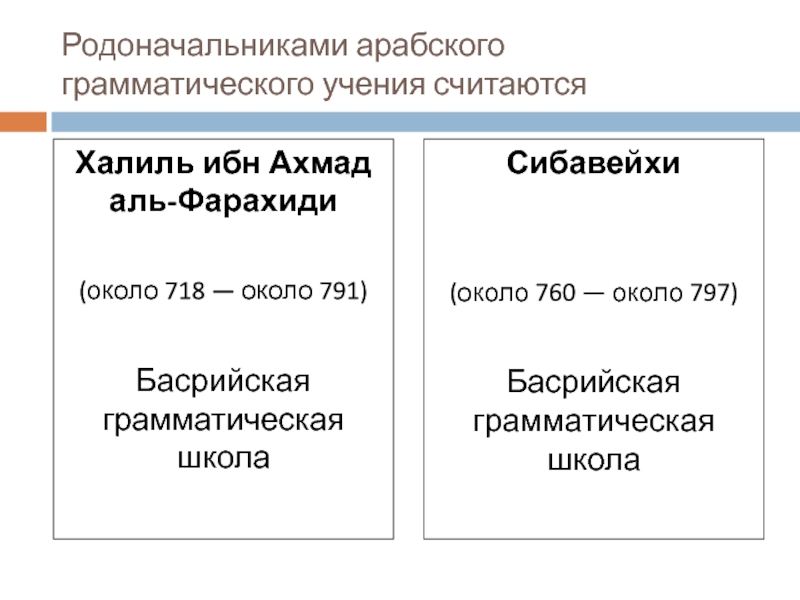

- 8. Поучение посредством слова Цель говорения – поучение

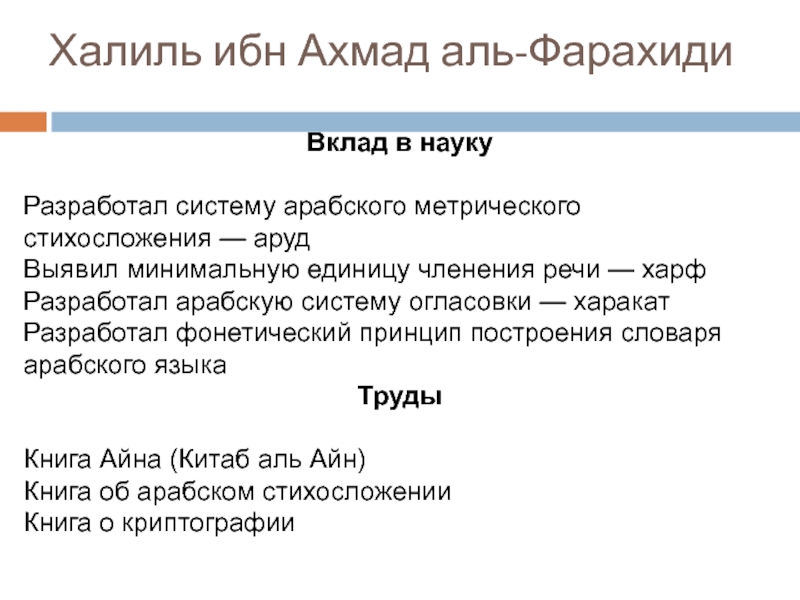

- 9. Познание посредством языка Имена собственные не несут

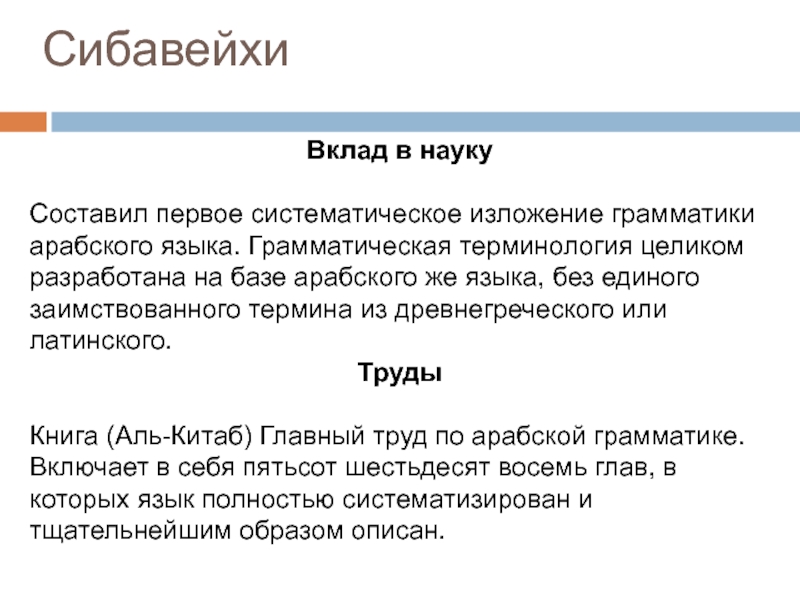

- 10. Познание посредством языка Слова и познание предметов

- 11. ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ Распространение христианства, необходимость

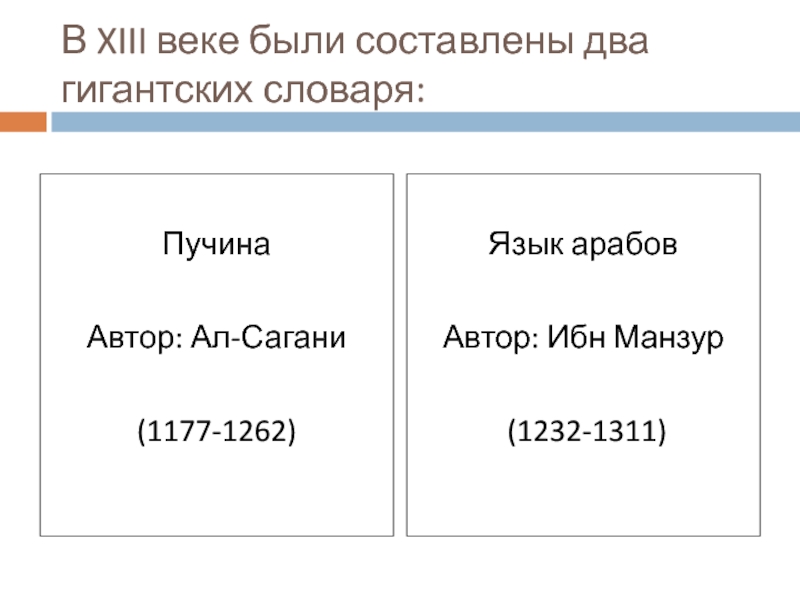

- 12. ГОТСКИЙ АЛФАВИТ «Апостол готов», епископ Ульфила (Вульфила,

- 13. Готский алфавит известен по

- 14. АРМЯНСКОЕ ПИСЬМО Древнеармянская рукопись. V-VI вв.

- 15. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ До создания церковно-славянской письменности

- 16. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЕ ПИСЬМО славянские азбуки - около

- 17. РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ ЭТАПЫ

- 18. РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ господство латинского

- 19. 7 век. – перевод Святого Писания на

- 20. 9 в. – перевод Святого Писания на

- 21. Господство латыни Грамматическая система латыни признается образцом

- 22. ПОЗДНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ становление высокоразвитой

- 23. СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ И ПРЕДМЕТАМИ РЕАЛИСТЫ НОМИНАЛИСТЫ

- 24. Реалисты Ансе́льм Кентербери́йский (лат. Anselmus) христианский богослов,

- 25. Номиналисты Иоанн Росцелин (Johannes Roscelin) (ок. 1050

- 26. Концептуалисты Пьер (Пётр) Абеляр или Абелар (фр.

- 27. Биография Французский философ, теолог и поэт 1079,

- 28. Пройдя полный курс средневекового учения под руководством

- 29. Борьба между номиналистами и реалистами Как более

- 30. 1108-1113 - открывает самостоятельные курсы в Мелене

- 31. «Historia calamitatum mearum» - «История моих бедствий»

- 32. «История моих бедствий» Наиболее характерной чертой Абеляра,

- 33. Учения Пьера Абеляра «Tractatus de unitate et

- 34. Абеляр утверждал самое высшее, Божественное происхождение логики

- 35. 21 апреля 1142 Пьера Абеляра не стало

- 36. Вклад в философию языка Пьер Абеляр различал

- 37. МОДИСТЫ Гильом из Конша (1080-1154) Петр Гелий

- 38. Признаки универсалистского мышления Различение трех семиотических компонентов:

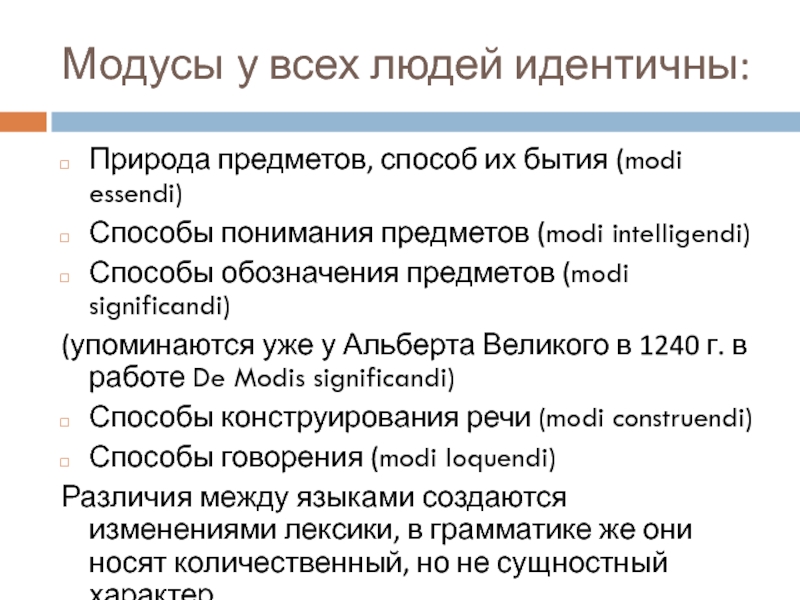

- 39. Модусы у всех людей идентичны: Природа предметов,

- 40. Спекулятивная грамматика Возникает в связи с «открытием»

- 41. Важнейшие модисты Мартин Датский Боэций Датский –

- 42. Учение Фомы Эрфуртского Предметы даны в реальности

- 43. Учение Фомы Эрфуртского Vox + significatio =

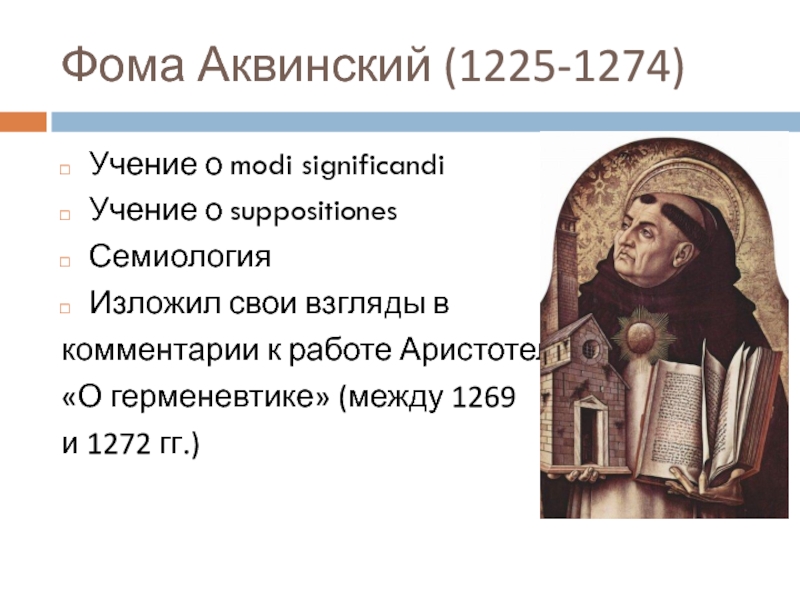

- 44. Фома Аквинский (1225-1274) Учение о modi significandi

- 45. Различает три операции разума: Intuitio – apprehensio

- 46. Взгляды Фомы Аквинского Различает три вида истины

- 47. Учение о suppositiones Главный вопрос: что заменяют

- 48. Средневековая семиология Жоан де Сан-Томас (1589-1644) Cursus Philosophicus Thomisticus

- 49. Языкознание в Средневековой Азии

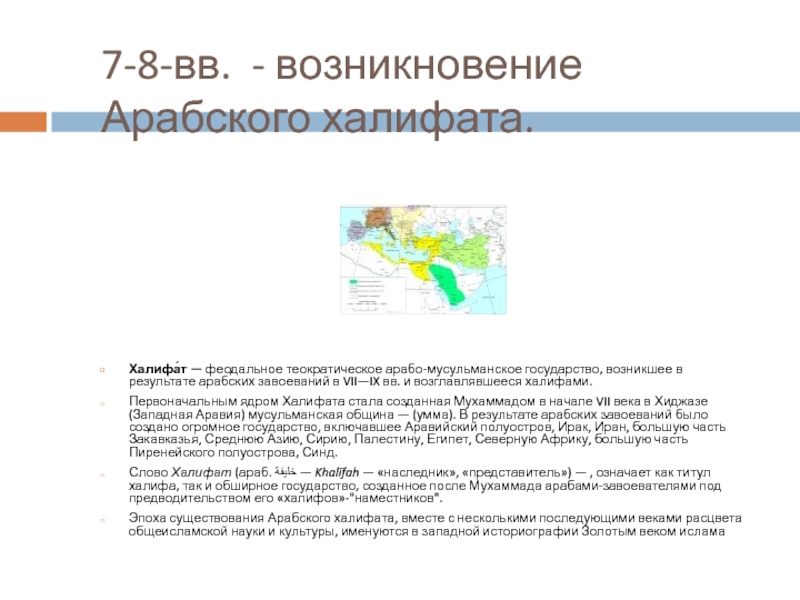

- 50. 7-8-вв. - возникновение Арабского халифата. Халифа́т — феодальное

- 51. Источник лингвистических исследований – расхождения

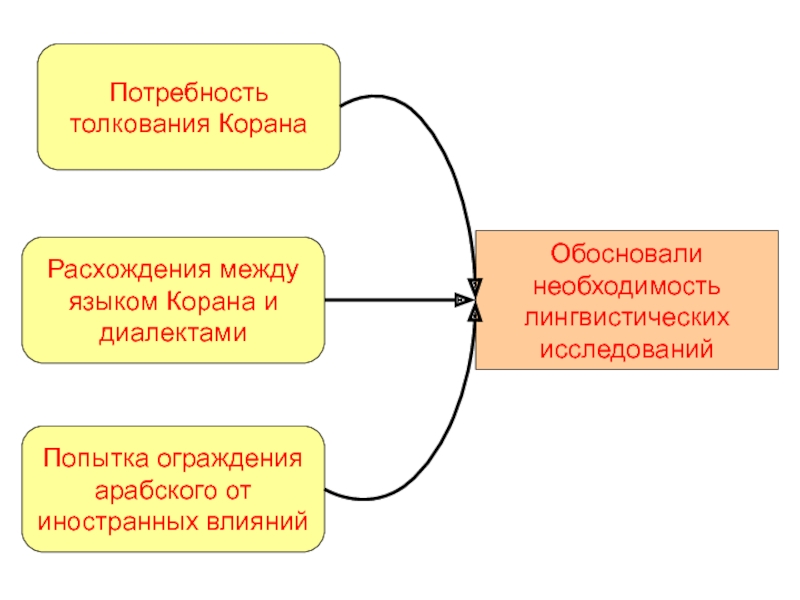

- 52. Потребность толкования Корана Расхождения между языком Корана

- 53. Первые грамматические школы В Басре

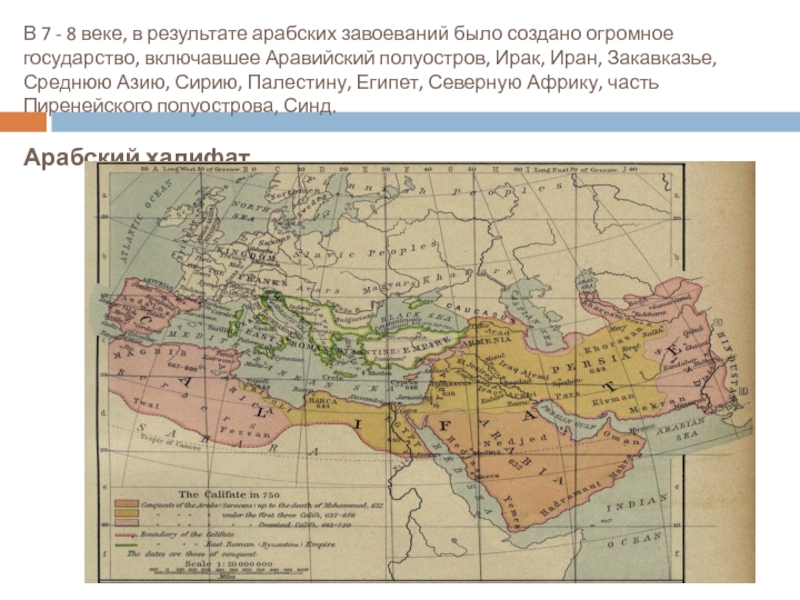

- 54. В 7 - 8 веке, в результате

- 55. Средневековая арабская грамматическая система и лексикография сложились под влиянием Индийской грамматики Греческой логики

- 56. Родоначальниками арабского грамматического учения считаются Халиль ибн

- 57. Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди Вклад в

- 58. Сибавейхи Вклад в науку Составил

- 59. Махмуд ибн аль-Хусайн ибн Мухаммад аль-Кашгари

- 60. В XIII веке были составлены два гигантских

- 61. Азия, средние века كتاب العين «Китаб

- 62. Ибн Манзур (1232-1311) Вклад в науку

- 63. Мадждадин Мухаммед ибн Йакуб ал-Фирузбади (1326-1414) Вклад

- 64. В начале 13 века Багдад приобрёл статус

- 65. Но в 1258 г. в Багдад вторгаются

- 66. Спасибо за внимание!

Слайд 2Философия языка Св. Августина

- не упоминается как философ языка

- крупнейший семиотик

- предшественник учения о suppositiones

- излагает свои идеи в двух работах:

De Dialectica (сохранились предисловие и несколько глав; раннее произведение, А. излагает учение стоиков, с которым он знаком, очевидно, благодаря пересказу Варрона)

De Magistro (краткий диалог)

Слайд 3Понятие signum

Августин различает verba simplicia (adfirmari negarive non possunt) и verba

Verba simplicia: Августин различает verbum, res, signum

Verbum est unius cuiusque rei signum quod ab audiente possit intellegi, a loquente prolatum (= λογοσ, λεξισ)

Слайд 4Понятие dictio

dictio = verbum + dicibile

Verbum ore procedit (= φονη)

Dicibile =

учение „de verbis“

Слайд 5De Magistro

Августин обсуждает возможность поучать при помощи языка

Партнер по диалогу –

Содержит подробную семиотику античности

Различение языка и метаязыка

Ставит проблему познавательной ценности языка

Слайд 6De Magistro

Не все предметы можно «показывать» (например, бег в момент бега),

Эти знаки (signa) делятся на указательные и обозначающие, последние – на verba и прочие (litterae, неязыковые). Verba же – на знаки, обозначающие предметы и обозначающие другие знаки

Различение языковых и метаязыковых знаков: на вопрос «Ты человек?» следуют два ответа – да (я существо мыслящее) и нет (я не слово «человек»)

Слайд 7Начала учения о предпосылках

Нормальная предпосылка (suppositio) речи – тот факт, что

Слайд 8Поучение посредством слова

Цель говорения – поучение (docere)

Cognitio rei лучше и важнее,

Сущность предметов известна нам на основе познания самих предметов. Не существует ничего, что можно познать посредством знака, т.к. незнакомый знак ничего не сообщает, а знакомый – не сообщает ничего нового. Слова суть в лучшем случае stimuli, т.к. мы знаем, что знаки должны что-либо заменять.

Слайд 9Познание посредством языка

Имена собственные не несут никакой информации.

Об истинности чего-либо мы

С точки зрения истины, различаются три класса обстоятельств: те, в истинности которых мы не уверены (мы в них можем лишь верить); те, в ложности которых мы уверены (мы их отвергаем, отрицаем); те, в истинности коих мы уверены (мы их предполагаем, но не познаем).

Слайд 10Познание посредством языка

Слова и познание предметов не совпадают. Кроме того, слова

- не ясно, выражают ли слова истинные знания говорящего

- словами можно обмануть либо скрыть истину

- говоря, можно одновременно думать о чем-то другом

- слова многозначны и могут быть неверно истолкованы

- слова можно акустически не воспринять точно.

Таким образом, познать можно лишь при помощи внешнего (телесного) опыта, либо путем внутреннего (на основе внутренней истины, т.е. при помощи Христа, ибо Christus intus docet)

Слайд 11ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Распространение христианства, необходимость перевода Святого Писания

4 в. – готский язык,

5 в. – армянский язык,

7 в. – ирландский язык,

8 в. – древнеанглийский и древневерхненемецкий языки,

9 в. – церковно-славянский

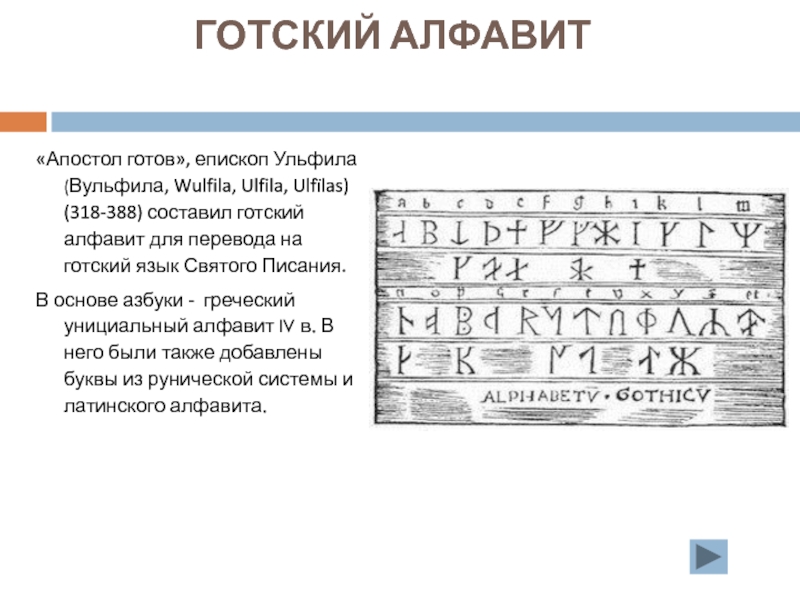

Слайд 12ГОТСКИЙ АЛФАВИТ

«Апостол готов», епископ Ульфила (Вульфила, Wulfila, Ulfila, Ulfïlas) (318-388) составил

В основе азбуки - греческий унициальный алфавит IV в. В него были также добавлены буквы из рунической системы и латинского алфавита.

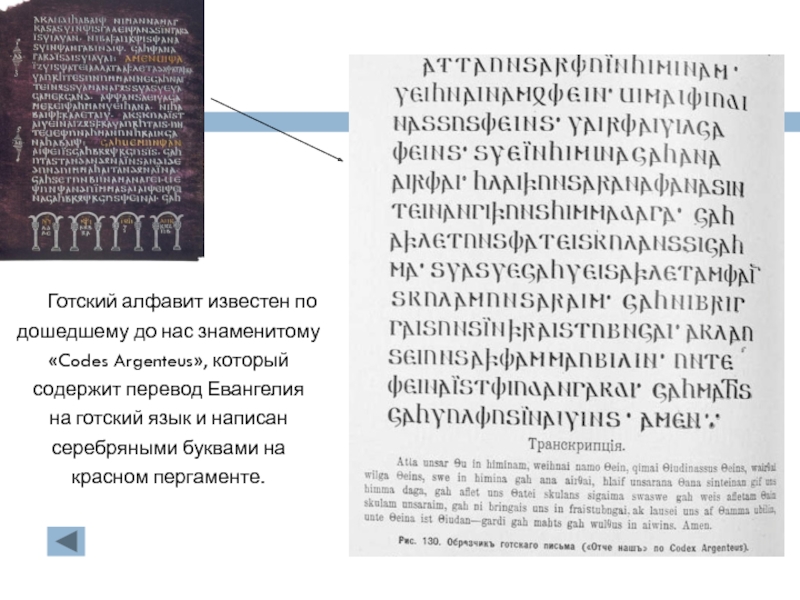

Слайд 13 Готский алфавит известен по

дошедшему до нас знаменитому

«Codes Argenteus»,

содержит перевод Евангелия

на готский язык и написан

серебряными буквами на

красном пергаменте.

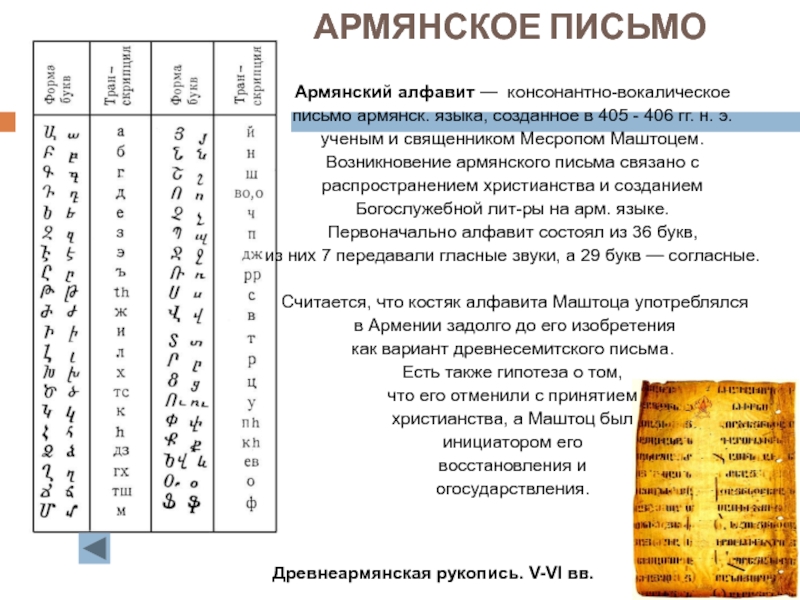

Слайд 14АРМЯНСКОЕ ПИСЬМО

Древнеармянская рукопись. V-VI вв.

Армянский алфавит — консонантно-вокалическое

письмо армянск. языка,

ученым и священником Месропом Маштоцем.

Возникновение армянского письма связано с

распространением христианства и созданием

Богослужебной лит-ры на арм. языке.

Первоначально алфавит состоял из 36 букв,

из них 7 передавали гласные звуки, а 29 букв — согласные.

Считается, что костяк алфавита Маштоца употреблялся

в Армении задолго до его изобретения

как вариант древнесемитского письма.

Есть также гипотеза о том,

что его отменили с принятием

христианства, а Маштоц был

инициатором его

восстановления и

огосударствления.

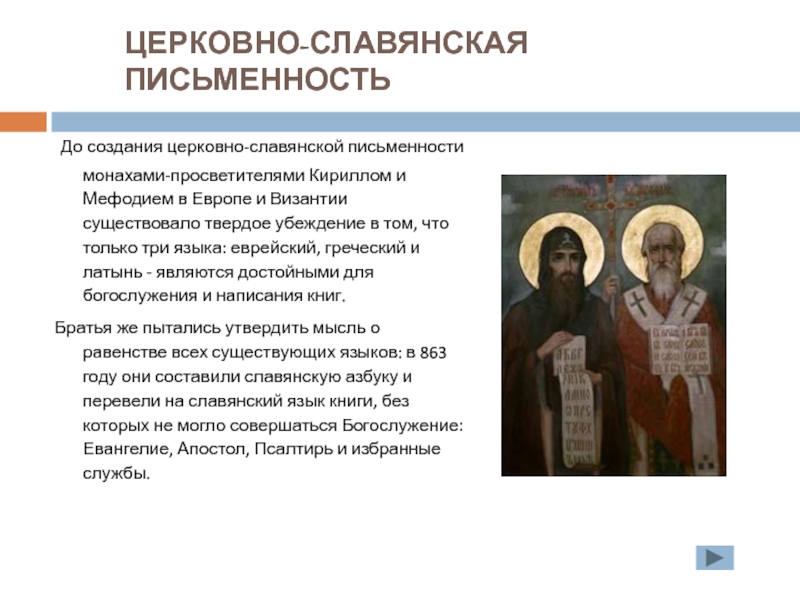

Слайд 15ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

До создания церковно-славянской письменности монахами-просветителями Кириллом и Мефодием в

Братья же пытались утвердить мысль о равенстве всех существующих языков: в 863 году они составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы.

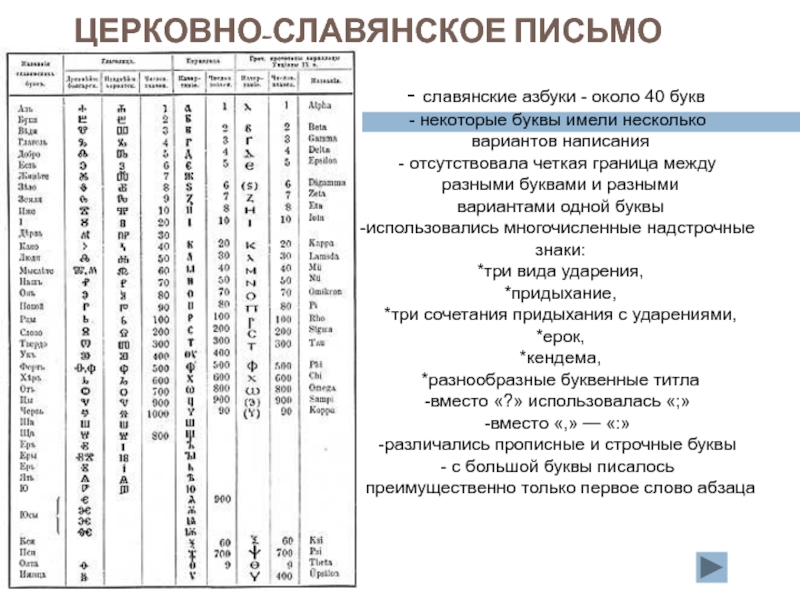

Слайд 16ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЕ ПИСЬМО

славянские азбуки - около 40 букв

некоторые буквы имели

вариантов написания

отсутствовала четкая граница между

разными буквами и разными

вариантами одной буквы

использовались многочисленные надстрочные знаки:

*три вида ударения,

*придыхание,

*три сочетания придыхания с ударениями,

*ерок,

*кендема,

*разнообразные буквенные титла

вместо «?» использовалась «;»

вместо «,» — «:»

различались прописные и строчные буквы

с большой буквы писалось

преимущественно только первое слово абзаца

Слайд 17РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИКИ

ранний (с 6 по

поздний (с 11 по 14 вв.)

Слайд 18РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ

господство латинского языка во всех сферах официального

логически построенная, нормированная система описания латыни – образец для описания других языков

грамматика - прикладная дисциплина, обслуживавшая преподавание и комментирование текстов античных авторов и стоящая в стороне от философии языка

комментарии строились обычно как анонимные сочинения, не навязывающие читателям собственного авторского отношения

работа над латинской грамматикой была сосредоточена в монастырских и епископских школах

создание собственных письменностей на латинской основе

перевод на родные языки церковных и светских текстов, а потом и составление оригинальных текстов

письменная фиксация в ряде стран произведений эпоса на родном языке

Слайд 197 век. – перевод Святого Писания на ирландский язык

8 в. –

Слайд 209 в. – перевод Святого Писания на древневерхнемецкий язык

Фрагмент самой ранней

Слайд 21Господство латыни

Грамматическая система латыни признается образцом для описания других языков.

В монастырях

Слайд 22ПОЗДНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ

становление высокоразвитой абстрактной грамматической теории, протекавшее в

лингвофилософские дискуссии и критические комментарии

внедрение в грамматику новых, строгих методов доказательства и определения понятий

создание оригинальных лингвистических концепций

отрыв теоретической грамматики от грамматики практической

разработка так называемых логических, философских, универсальных грамматик

появление в ряде стран первых грамматик родных языков

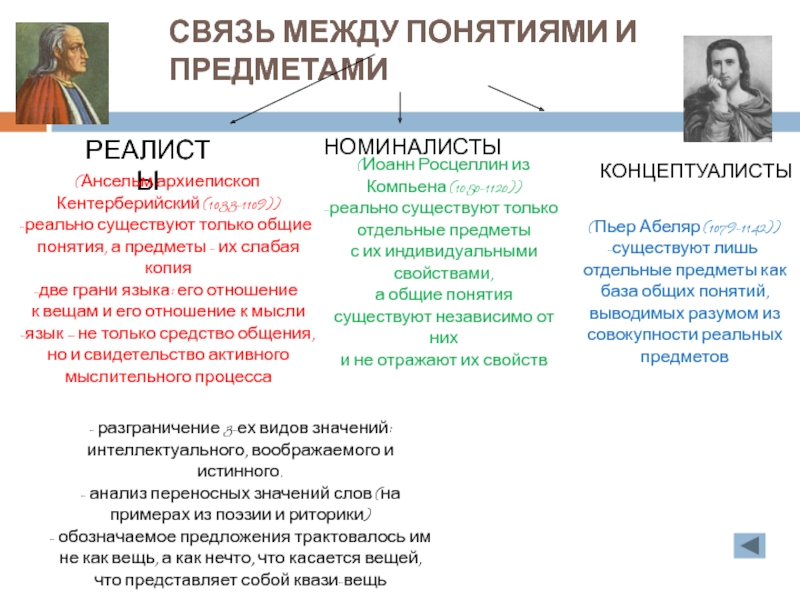

Слайд 23СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ И ПРЕДМЕТАМИ

РЕАЛИСТЫ

НОМИНАЛИСТЫ

КОНЦЕПТУАЛИСТЫ

(Ансельм архиепископ

Кентерберийский (1033-1109))

реально существуют только общие понятия,

две грани языка: его отношение

к вещам и его отношение к мысли

язык – не только средство общения,

но и свидетельство активного мыслительного процесса

(Иоанн Росцеллин из Компьена (1050-1120))

реально существуют только отдельные предметы

с их индивидуальными свойствами,

а общие понятия существуют независимо от них

и не отражают их свойств

(Пьер Абеляр (1079-1142))

существуют лишь отдельные предметы как база общих понятий,

выводимых разумом из совокупности реальных предметов

- разграничение 3-ех видов значений: интеллектуального, воображаемого и истинного.

- анализ переносных значений слов (на примерах из поэзии и риторики)

- обозначаемое предложения трактовалось им не как вещь, а как нечто, что касается вещей, что представляет собой квази-вещь

Слайд 24Реалисты

Ансе́льм Кентербери́йский (лат. Anselmus) христианский богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский.

Представитель рационализма

Слайд 25Номиналисты

Иоанн Росцелин (Johannes Roscelin) (ок. 1050 — ок. 1122) — французский

Сочинения Росцелина не сохранились (до нас дошло только одно письмо к Абеляру). О философских взглядах Росцелина можно судить по критическому изложению Ансельма Кентерберийского, Абеляра, Иоанна Солсберийского и др.

Росцелин сформулировал основные идеи номинализма и применил их к учению о триединстве Божьем. Он пришёл к положениям, во многом несовместимым с догматикой католицизма. Защищал права разума против слепого авторитета церкви. В 1092г. церковный собор в Суассоне осудил учение Росцелина как еретическое и заставил его отречься от своего учения.

Компьень, родной город философа

Слайд 26Концептуалисты

Пьер (Пётр) Абеляр или Абелар (фр. Pierre Abailard/Abélard, (лат. Petrus Abaelardus,

Слайд 27Биография

Французский философ, теолог и поэт

1079, Пале, близ Нанта, в рыцарской семье

Современники любили называть его Сократом Галлии, Платоном Запада, Аристотелем своей эпохи, новые писатели — трубадуром философии, странствующим рыцарем диалектики

Слайд 28Пройдя полный курс средневекового учения под руководством Росцеллина, он в 20

Слайд 29Борьба между номиналистами и реалистами

Как более гармонирующее с религиозными идеями, учение

Пьер Абеляр выступил против обоих учений с собственной теорией, которую философия обозначила именем концептуализма

Универсалии - умственные концепции, которые не существуют отдельно от предметов, но которые, в то же время, не просто произвольные имена. «Реальны отдельные предметы, но и общие имена — не пустой звук: они соответствуют тому понятию, концепту, которое, по сравнении отдельных предметов, образует наша мысль и которое имеет своеобразную духовную реальность»

Слайд 301108-1113 - открывает самостоятельные курсы в Мелене и Корбее

Снова вступает в

Большинство европейской «интеллигенции» той поры прошло через его аудиторию. Из нее вышел один папа, 19 кардиналов, более 50 епископов Франции, Германии и Италии; в ней выросли Петр Ломбардский и Арнольд Брешианский

Слайд 31«Historia calamitatum mearum» - «История моих бедствий»

«В то время жила

«Одаренный талантом слова и пения, вы заставили звучать на всех устах имя Элоизы»

1119 - Пьер Абеляр решил уйти от мира, вступил монахом в Сен-Дени и убедил 19-летнюю Элоизу принять покрывало монахини

Слайд 32«История моих бедствий»

Наиболее характерной чертой Абеляра, предстающего перед нами в «Истории

«История моих бедствий» полна восхваления ума и разнообразных талантов Абеляра, причем похвалы эти высказываются им не только от собственного имени или от имени его друзей и Элоизы, но и от имени его врагов

Слайд 33Учения Пьера Абеляра

«Tractatus de unitate et trinitate» («О единстве и Троице»)

«Theologia Christiana» и «Introductio ad theologiam» — посвящены догматике

«Sic et non» («Да и нет»)

Комментарий к «Посланию к римлянам» и «Диалог между иудеем, христианином и философом» — вопросу об отношении между верой и разумом, откровением и наукой

«Scito te ipsum» («Познай самого себя») — вопросам этики: греху и благодати, ответственности человека, покаянию и прощению

Слайд 34Абеляр утверждал самое высшее, Божественное происхождение логики

Опираясь на известное начало Евангелия

«Логика - величайшей мудрость наивысшего Отца, данная людям для того, чтобы просветить их "светом истинной мудрости" и сделать людей в равной степени христианами и истинными философами»

Слайд 3521 апреля 1142 Пьера Абеляра не стало

Как гласит легенда, когда гробницу,

1828 - прах Абеляра и Элоизы был перенесен на кладбище Пер-Лашез. Их могила – одна из самых посещаемых достопримеча-тельностей парижского кладбища

Слайд 36Вклад в философию языка

Пьер Абеляр различал деноминативную и сигнификативную функции слов,

Диктум - предметно-логическое содержание высказывания - соотносится с описанием некоторой ситуации.

Модус отражает отношение описанной ситуации к действительности (объективная модальность), а также отношение к ней говорящего (субъективная модальность)

Слайд 37МОДИСТЫ

Гильом из Конша (1080-1154)

Петр Гелий (около 1100-1166)

Роджер Бэкон (1214-1294)

Роберт Килвардби

Роберт Гросстест (1170-1253)

Слайд 38Признаки универсалистского мышления

Различение трех семиотических компонентов: предметы внешней реальности, их ментальный

Языковые знаки поизвольны

Механизмы перцепции и интеллектуальной переработки реальности у всех людей одинаковы

Поэтому грамматика всех языков в конечном итоге идентична. Р. Бэкон: grammatica una et eadem est secundum substantiam in omnibus linguis, licet accidentaliter varietur

В центре внимания – синтаксические проблемы

Слайд 39Модусы у всех людей идентичны:

Природа предметов, способ их бытия (modi essendi)

Способы

Способы обозначения предметов (modi significandi)

(упоминаются уже у Альберта Великого в 1240 г. в работе De Modis significandi)

Способы конструирования речи (modi construendi)

Способы говорения (modi loquendi)

Различия между языками создаются изменениями лексики, в грамматике же они носят количественный, но не сущностный характер.

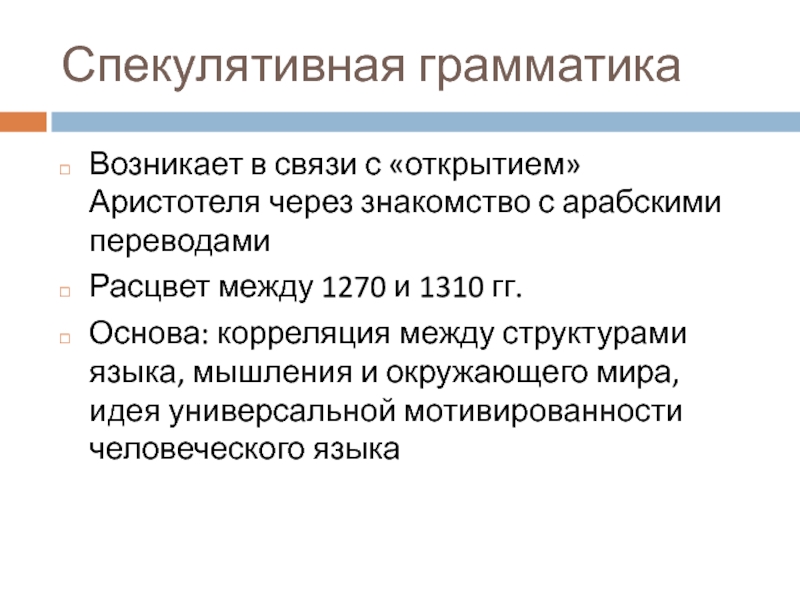

Слайд 40Спекулятивная грамматика

Возникает в связи с «открытием» Аристотеля через знакомство с арабскими

Расцвет между 1270 и 1310 гг.

Основа: корреляция между структурами языка, мышления и окружающего мира, идея универсальной мотивированности человеческого языка

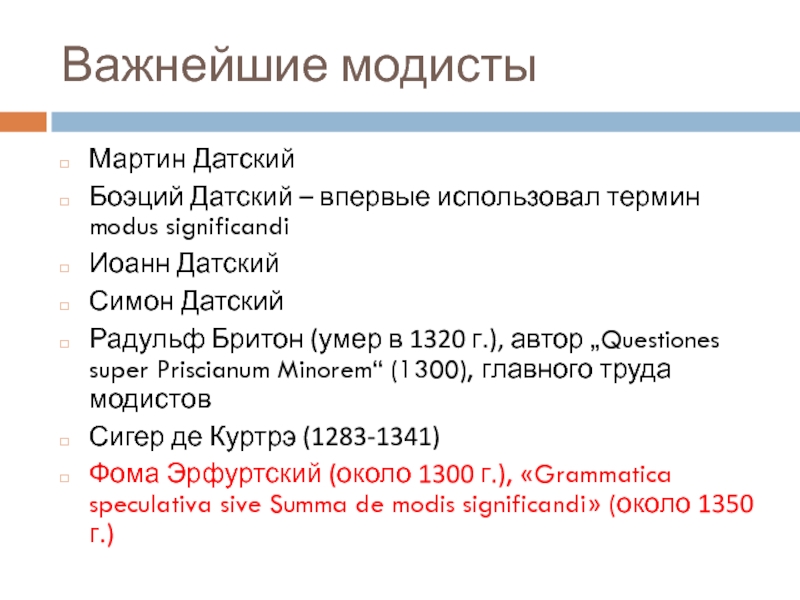

Слайд 41Важнейшие модисты

Мартин Датский

Боэций Датский – впервые использовал термин modus significandi

Иоанн Датский

Симон

Радульф Бритон (умер в 1320 г.), автор „Questiones super Priscianum Minorem“ (1300), главного труда модистов

Сигер де Куртрэ (1283-1341)

Фома Эрфуртский (около 1300 г.), «Grammatica speculativa sive Summa de modis significandi» (около 1350 г.)

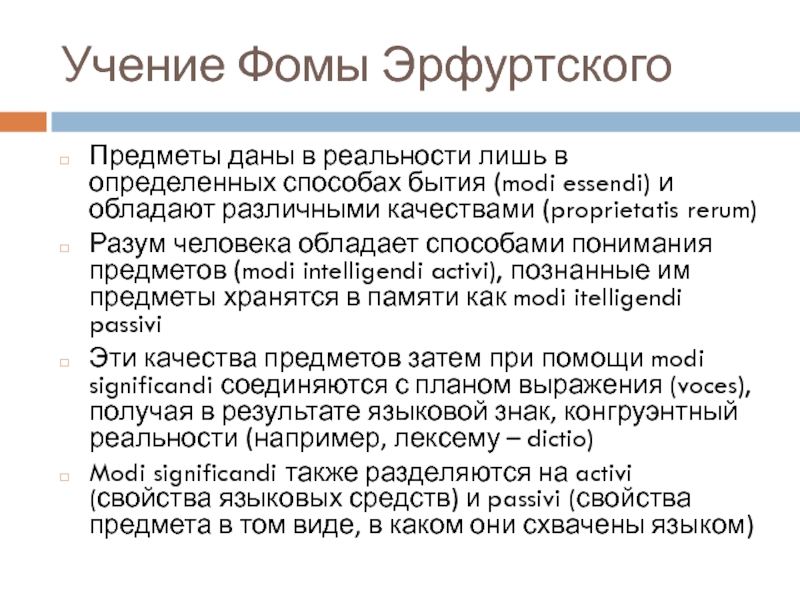

Слайд 42Учение Фомы Эрфуртского

Предметы даны в реальности лишь в определенных способах бытия

Разум человека обладает способами понимания предметов (modi intelligendi activi), познанные им предметы хранятся в памяти как modi itelligendi passivi

Эти качества предметов затем при помощи modi significandi соединяются с планом выражения (voces), получая в результате языковой знак, конгруэнтный реальности (например, лексему – dictio)

Modi significandi также разделяются на activi (свойства языковых средств) и passivi (свойства предмета в том виде, в каком они схвачены языком)

Слайд 43Учение Фомы Эрфуртского

Vox + significatio = dictio

Звукоряд + референциальное значение =

Dictio + consignificatio = pars orationis

Лексема + синтаксическое значение = часть речи

Слайд 44Фома Аквинский (1225-1274)

Учение о modi significandi

Учение о suppositiones

Семиология

Изложил свои взгляды в

комментарии к работе Аристотеля

«О герменевтике» (между 1269

и 1272 гг.)

Слайд 45Различает три операции разума:

Intuitio – apprehensio simplex, per quam intellectus apprehendit

Iudicium (суждение) – operatio intellectus componentis et dividendis

Ratiocinium (умозаключение)

На основе этих операций возможно познать универсальную суть вещей, но не сами вещи.

Слайд 46Взгляды Фомы Аквинского

Различает три вида истины

Истинность понятия

Истинность предмета

Истинность говорения

Подчеркивает социальный характер

Указывает на то, что язык позволяет человеку освободиться от сиюминутности опыта.

Слайд 47Учение о suppositiones

Главный вопрос: что заменяют собой деноминативные знаки (имя, местоимение)

Вильгельм Ширсвуд (ум. В 1249, 1267 или 1269): принципиальное различие между suppositio materialis (материальный знак заменяет звуки или целиком знак) и suppositio formalis (слово заменяет значение, предмет, внеязыковую реальность)

Слайд 507-8-вв. - возникновение Арабского халифата.

Халифа́т — феодальное теократическое арабо-мусульманское государство, возникшее в

Первоначальным ядром Халифата стала созданная Мухаммадом в начале VII века в Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская община — (умма). В результате арабских завоеваний было создано огромное государство, включавшее Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова, Синд.

Слово Халифат (араб. خليفة — Khalīfah — «наследник», «представитель») — , означает как титул халифа, так и обширное государство, созданное после Мухаммада арабами-завоевателями под предводительством его «халифов»-"наместников".

Эпоха существования Арабского халифата, вместе с несколькими последующими веками расцвета общеисламской науки и культуры, именуются в западной историографии Золотым веком ислама

Слайд 51 Источник лингвистических исследований – расхождения между классическим арабским языком Корана и

Творцу молитесь; он могучий:

Он правит ветром; в знойный день

На небо насылает тучи;

Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету

Открыл сияющий Коран,

Да притечем и мы ко свету,

И да падет с очей туман.

А.С.Пушкин, подражание Корану

Слайд 52Потребность толкования Корана

Расхождения между языком Корана и диалектами

Попытка ограждения арабского

Обосновали необходимость лингвистических исследований

Слайд 54В 7 - 8 веке, в результате арабских завоеваний было создано

Слайд 55Средневековая арабская грамматическая система и лексикография сложились под влиянием

Индийской

грамматики

Греческой логики

Слайд 56Родоначальниками арабского грамматического учения считаются

Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди

(около 718 — около

Басрийская грамматическая школа

Сибавейхи

(около 760 — около 797)

Басрийская грамматическая школа

Слайд 57Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди

Вклад в науку

Разработал систему арабского метрического стихосложения

Выявил минимальную единицу членения речи — харф

Разработал арабскую систему огласовки — харакат

Разработал фонетический принцип построения словаря арабского языка

Труды

Книга Айна (Китаб аль Айн)

Книга об арабском стихосложении

Книга о криптографии

Слайд 58Сибавейхи

Вклад в науку

Составил первое систематическое изложение грамматики арабского языка. Грамматическая

Труды

Книга (Аль-Китаб) Главный труд по арабской грамматике. Включает в себя пятьсот шестьдесят восемь глав, в которых язык полностью систематизирован и тщательнейшим образом описан.

Слайд 59Махмуд ибн аль-Хусайн ибн Мухаммад аль-Кашгари

(около 1029 – около 1101)

Вклад

Тюркский лексикограф, грамматист и диалектолог известен благодаря созданному им «Собранию тюркских наречий» — словарю-справочнику различных тюркских языков.

Труды

Диван(у) лугат ат-тюрк (Собрание тюркских наречий) состоял из двух частей, словаря и грамматики, из которых сохранился только словарь

Слайд 60В XIII веке были составлены два гигантских словаря:

Пучина

Автор: Ал-Сагани

(1177-1262)

Язык арабов

Автор: Ибн Манзур

(1232-1311)

Слайд 61

Азия, средние века

كتاب العين

«Китаб аль Айн»

Диван Лугат

ат-турк

Камус

الكتاب

«Аль Китаб»

Языкознание в

Слайд 62Ибн Манзур

(1232-1311)

Вклад в науку

Составил огромный словарь “Язык арабов”

Труды

“Язык арабов” - Это

Слайд 63Мадждадин Мухаммед ибн Йакуб

ал-Фирузбади

(1326-1414)

Вклад в науку

Составил словарь арабского языка в 60-ти

Труды

“Камус”, то есть “Океан”. В дальнейшем это название словаря стало нарицательным.

Слайд 64В начале 13 века Багдад приобрёл статус крупного научного центра: здесь

Слайд 65Но в 1258 г. в Багдад вторгаются монгольские войска, разорившие и

В конце XIV, а затем в начале XV вв. Багдад подвергся нашествию войск Тамерлана, в результате чего многие городские постройки были уничтожены, а ценности разграблены.