- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Мифология древней Греции презентация

Содержание

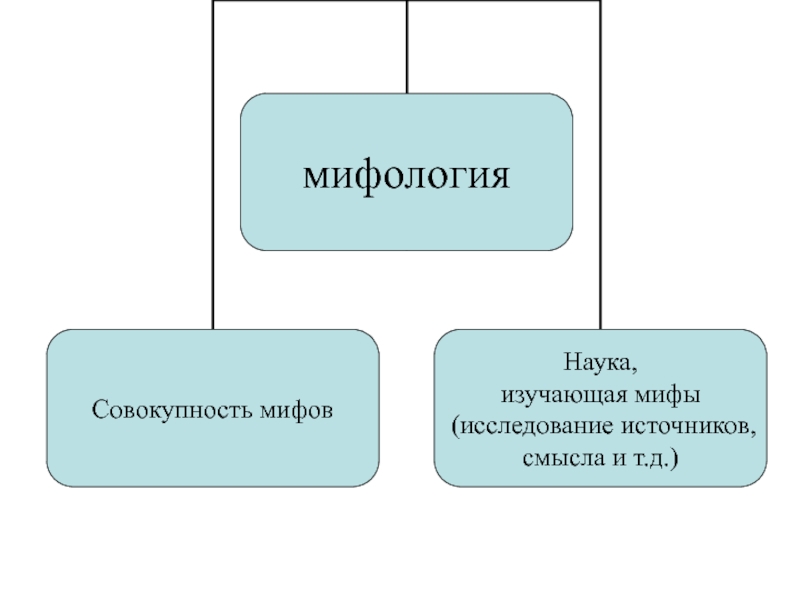

- 1. Мифология древней Греции

- 3. МИФ. МИФ - универсальная форма духовного освоения

- 4. СПЕЦИФИКА МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ

- 5. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ. Начальное сакральное время, противопоставляемое времени

- 6. ХАОС И КОСМОС. ХАОС Бесконечность во времени

- 7. Фридрих Ницше в книге «Рождение трагедии из

- 8. ПОНЯТИЯ «ГЕРОЙ» И «КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ» Герой

- 9. ВОПРОСЫ по теме: «Доолимпийский период развития греческой

- 10. Доолимпийская мифология Неупорядоченность, хаос, дисгармония.. Доолимпийскую мифологию

- 11. Доолимпийский период: фетишизм, анимизм. Фетишизм

- 13. МИКСАНТРОПИЗМ. Миксантропические существа — т.е. сочетающие черты

- 14. СФИНКС В греческой мифологии бескрылый египетский

- 15. САТИРЫ И СИЛЕНЫ. (др.-греч. Σάτυροι, ед.

- 16. ПАН Старый бог Пан: с виду он

- 17. ВОПРОСЫ по теме: «Олимпийский период развития греческой

- 18. ОЛИМПИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ Олимп (греч. Όλυμπος) — наиболее высокий

- 19. Переход от хтонической к олимпийской мифологии

- 20. Двенадцать богов-олимпийцев Олимпи́йцы, Олимпийские боги

- 21. ЗЕВС (ДИЙ) Зевс принадлежит третьему поколению богов,

- 22. Когда Зевс вырос, он сделал зелье, которое

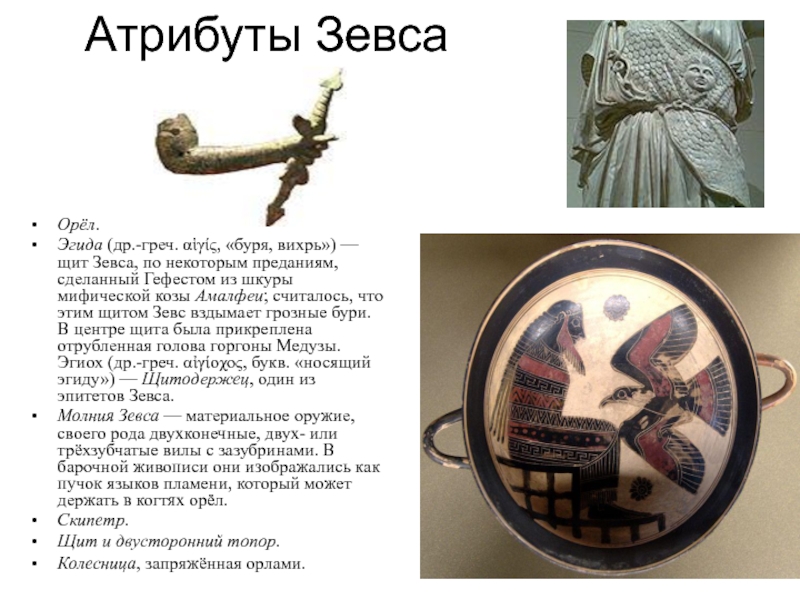

- 23. Атрибуты Зевса Орёл. Эгида (др.-греч. αἰγίς,

- 24. Любовные похождения Зевса В облике змея он

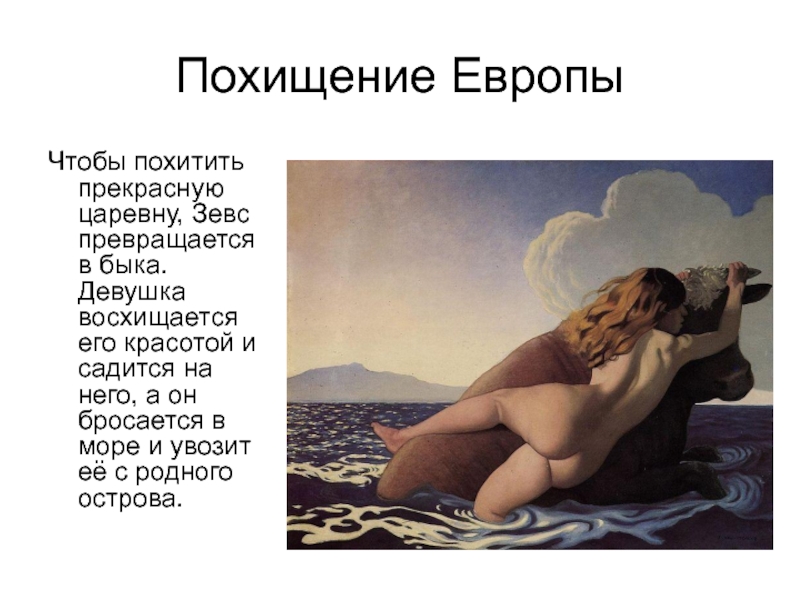

- 25. Похищение Европы Чтобы похитить прекрасную царевну, Зевс

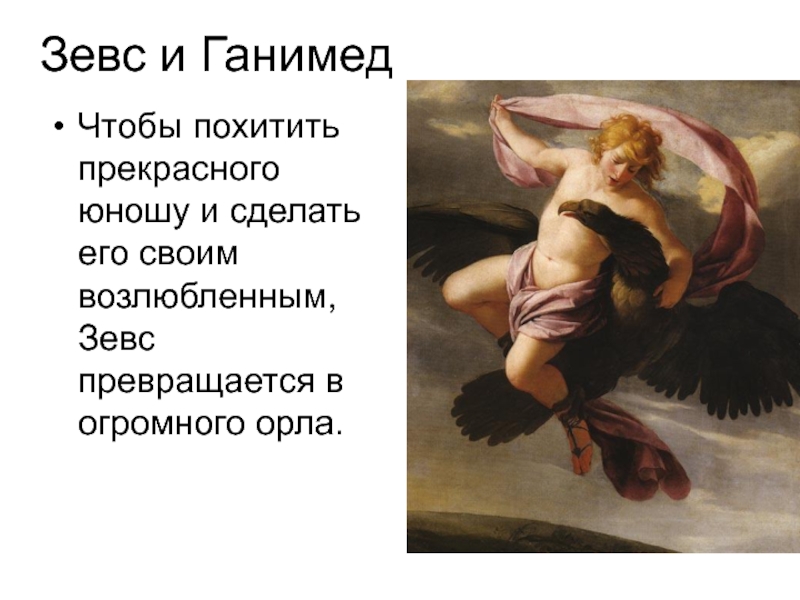

- 26. Зевс и Ганимед Чтобы похитить прекрасного юношу

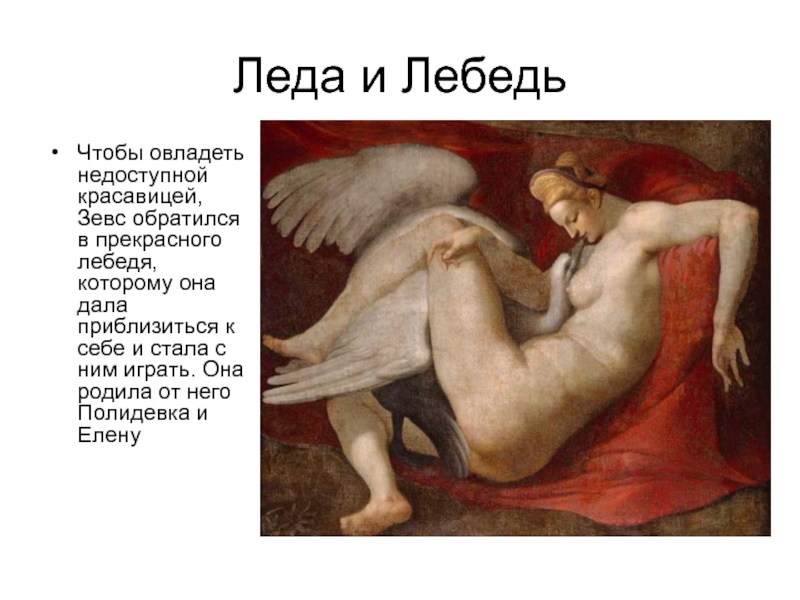

- 27. Леда и Лебедь Чтобы овладеть недоступной красавицей,

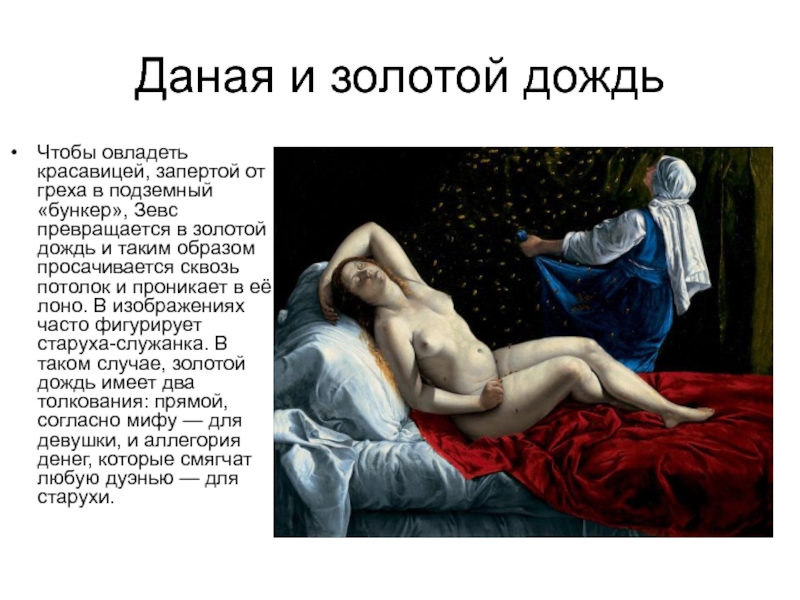

- 28. Даная и золотой дождь Чтобы овладеть красавицей,

- 29. Сатир и Антиопа Чтобы овладеть буйной менадой,

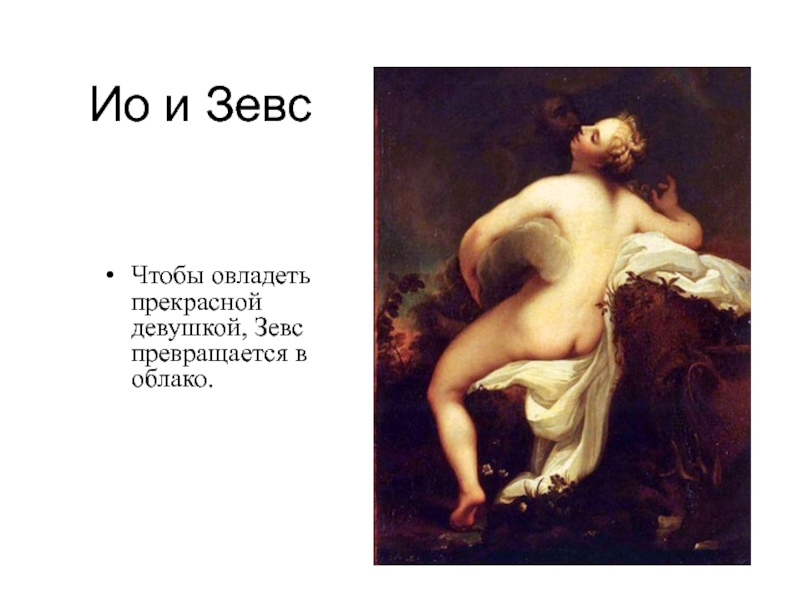

- 30. Ио и Зевс Чтобы овладеть прекрасной девушкой, Зевс превращается в облако.

- 31. ГЕСТИЯ Ге́стия (др.-греч. Ἑστία) —юная богиня семейного очага

- 32. ГЕРА (др.-греч. Ἥρα; 'охранительница, госпожа') — покровительница брака,

- 33. Гера и ее сын Гефест Когда Гефест

- 34. Жертвы Геры Сюжеты многих древнегреческих мифов строятся

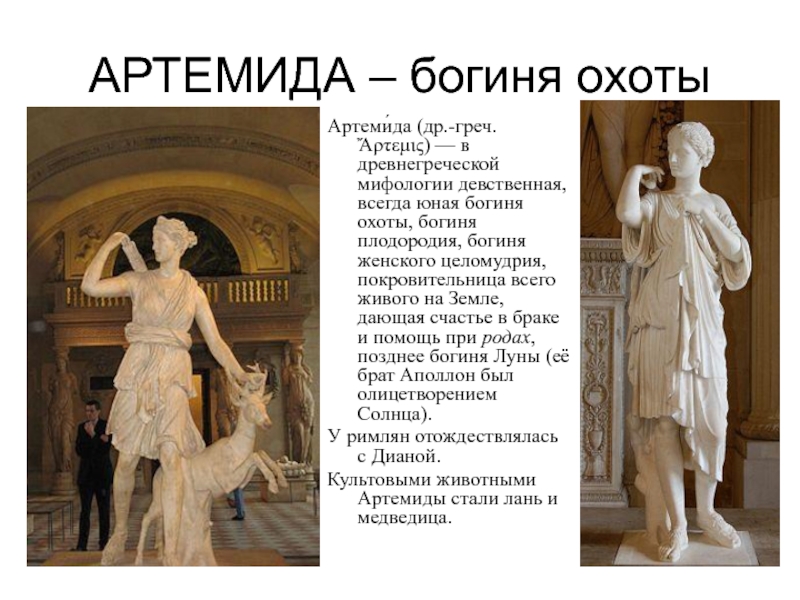

- 35. АРТЕМИДА – богиня охоты Артеми́да (др.-греч. Ἄρτεμις) —

- 36. Этимология имени Артемида (др.-греч. Ἄρτεμις) неясна, возможные

- 37. Жертвы Артемиды Миф об Актеоне Актеон во

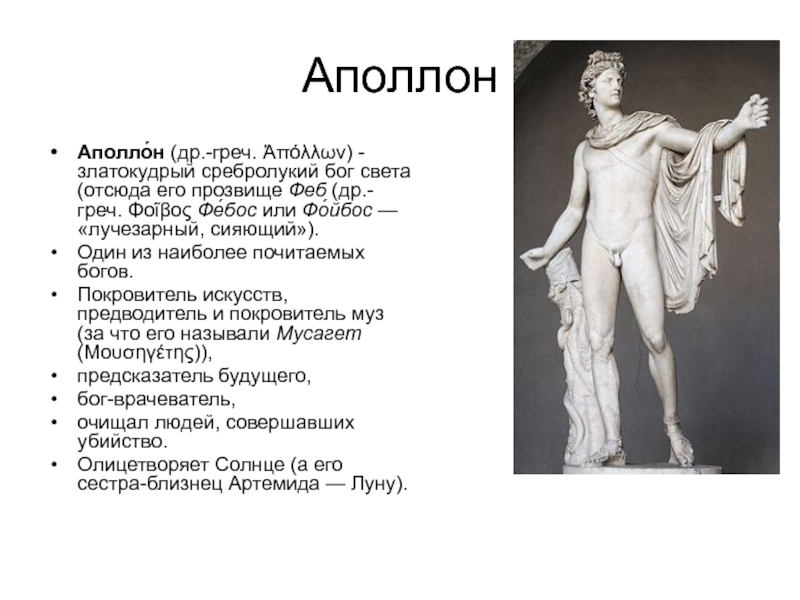

- 38. Аполлон Аполло́н (др.-греч. Ἀπόλλων) -златокудрый сребролукий бог

- 39. Рождение и детство Аполлона. Победа над Пифоном

- 40. Пифо́н или Питон (др.-греч. Πύθων от πύθω

- 41. Научился искусству прорицания у Пана. Аполлону-прорицателю приписывается

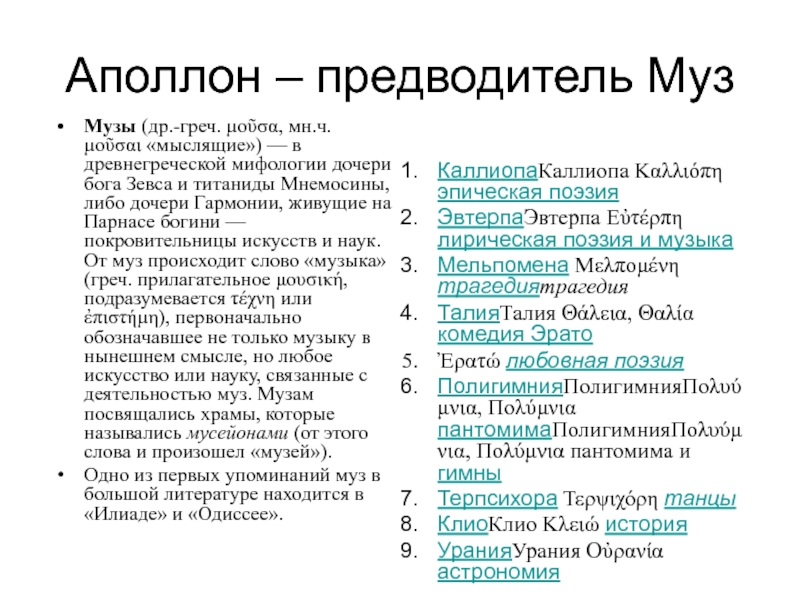

- 42. Аполлон – предводитель Муз Музы (др.-греч. μοῦσα,

- 43. Культ Аполлона. Дельфийский храм. Атрибуты Аполлона —

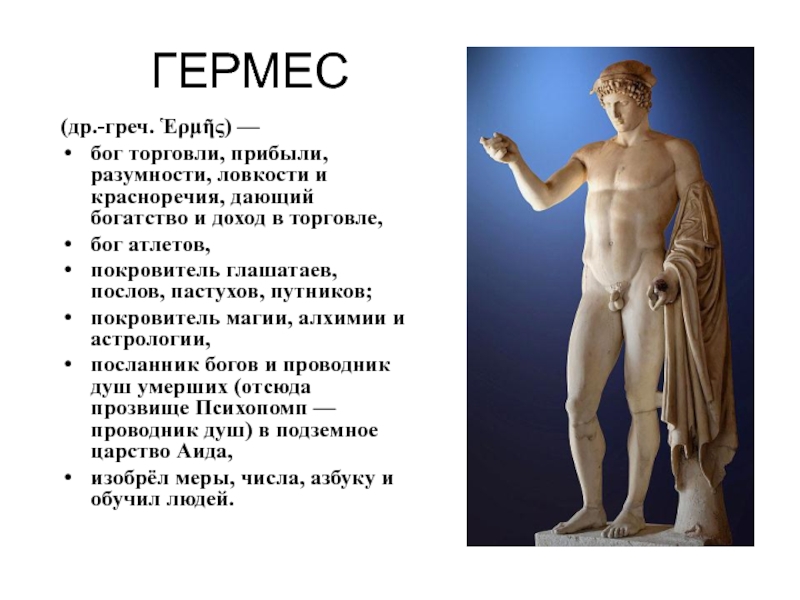

- 44. ГЕРМЕС (др.-греч. Ἑρμῆς) — бог торговли, прибыли, разумности,

- 45. ПРОДЕЛКИ ГЕРМЕСА. Никто не мог превзойти

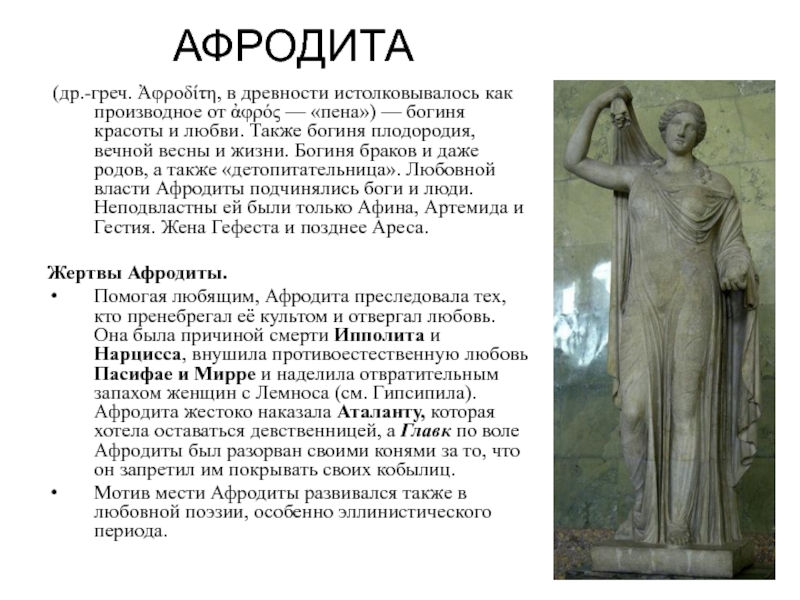

- 46. АФРОДИТА (др.-греч. Ἀφροδίτη, в древности истолковывалось

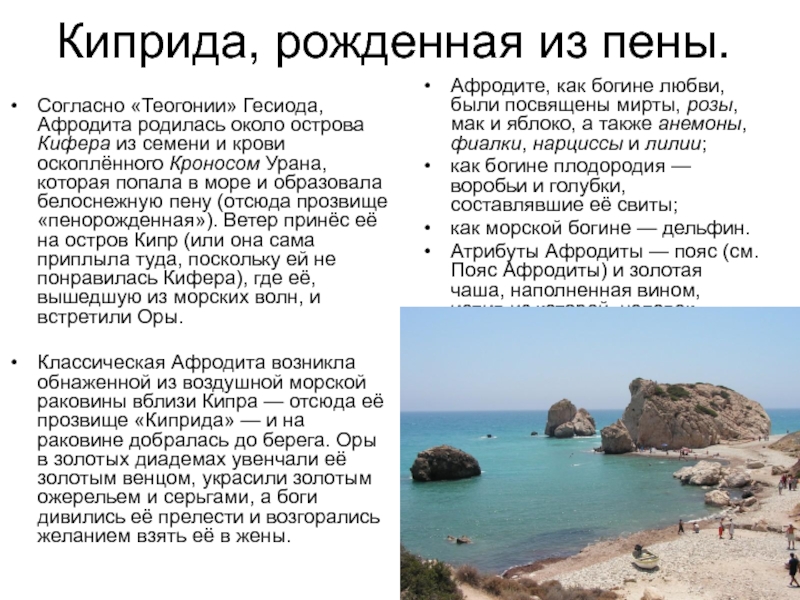

- 47. Киприда, рожденная из пены. Афродите, как богине

- 48. Афродита: измены и увлечения. Спор богинь. Гера

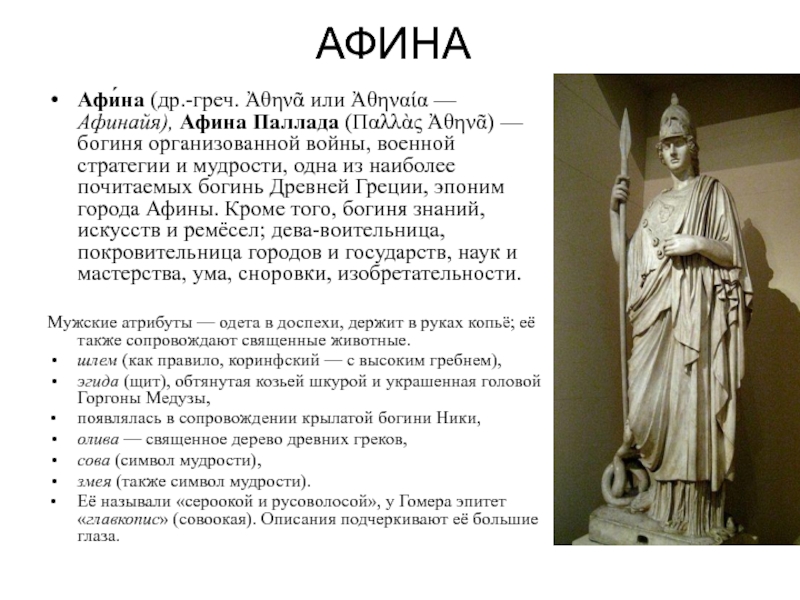

- 49. АФИНА Афи́на (др.-греч. Ἀθηνᾶ или Ἀθηναία — Афинайя),

- 50. Рождение Афины Проглотив беременную Метиду, Зевс через

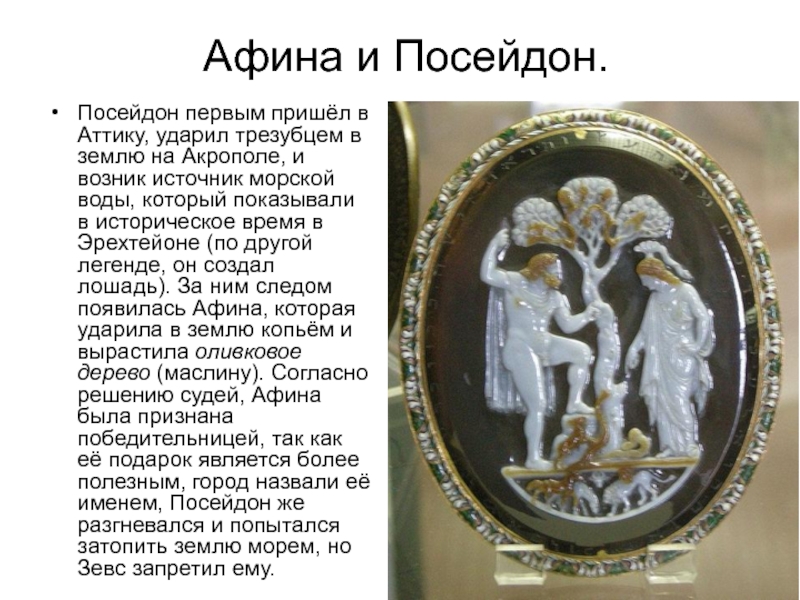

- 51. Афина и Посейдон. Посейдон первым пришёл

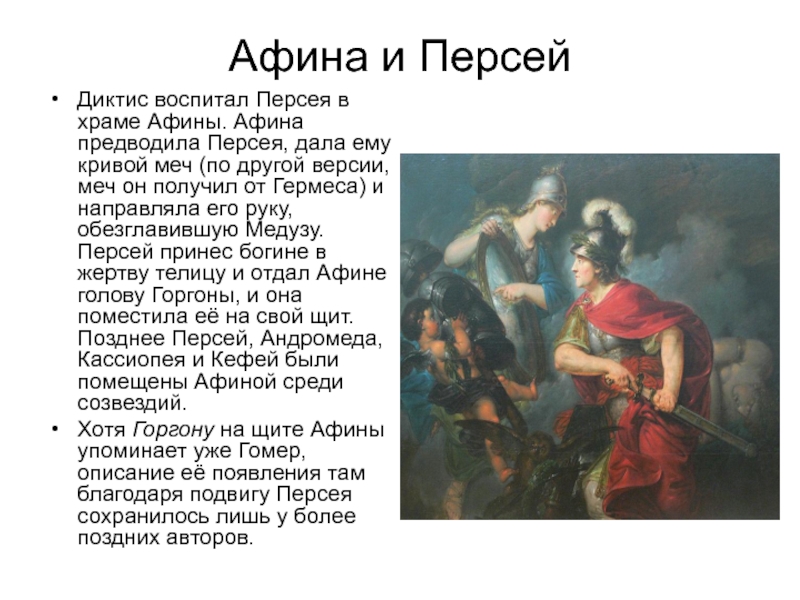

- 52. Афина и Персей Диктис воспитал Персея в

- 53. Афина и Кадм Участие Афины в судьбе

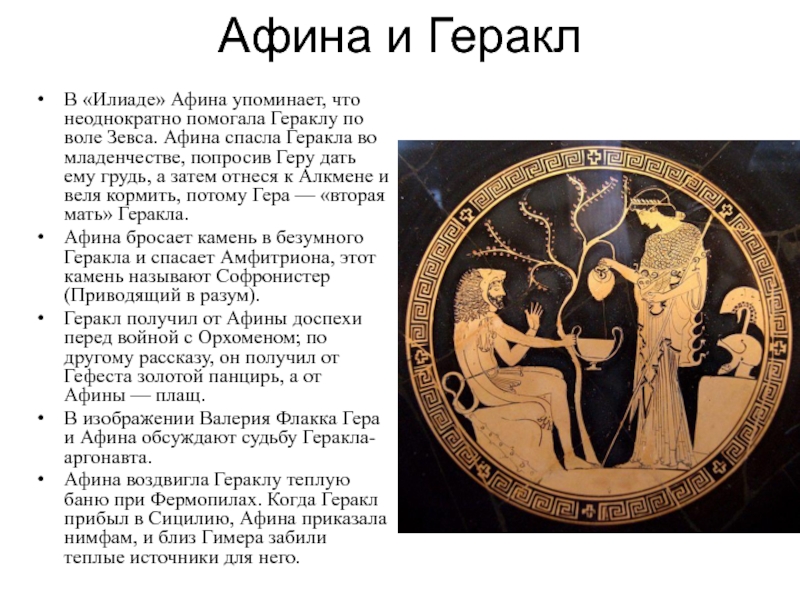

- 54. Афина и Геракл В «Илиаде» Афина упоминает,

- 55. Помощь в совершении Двенадцати подвигов: Афина

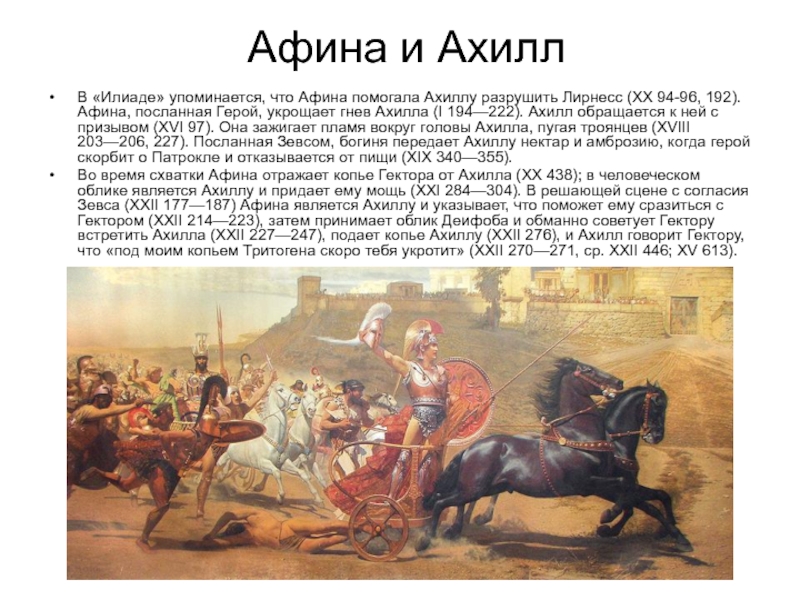

- 56. Афина и Ахилл В «Илиаде» упоминается,

- 57. Афина и Одиссей Как в «Илиаде», так

- 58. АФИНА И АРЕС Соперничество и вражда Афины

- 59. Афина и Арахна Этот миф неизвестен классическим

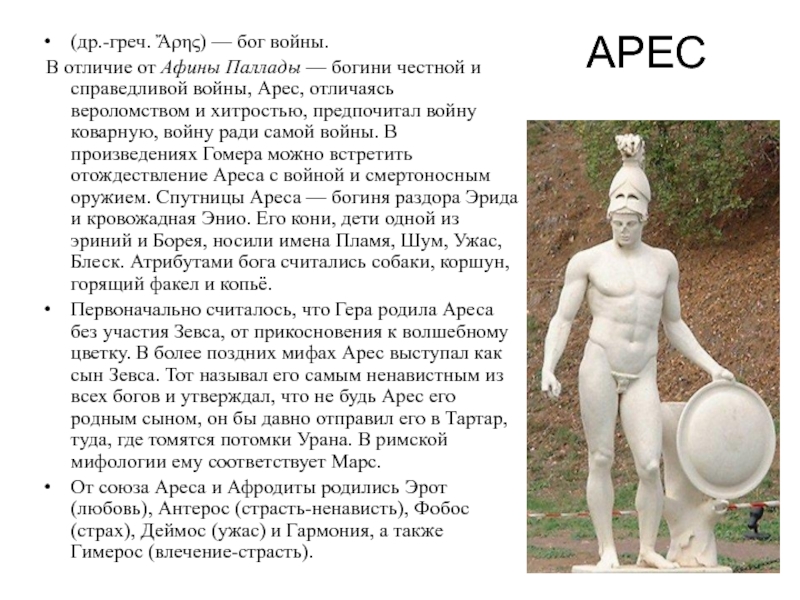

- 60. АРЕС (др.-греч. Ἄρης) — бог войны. В

- 61. ДЕМЕТРА (др.-греч. Δημήτηρ, также Δηώ) —богиня плодородия, покровительница

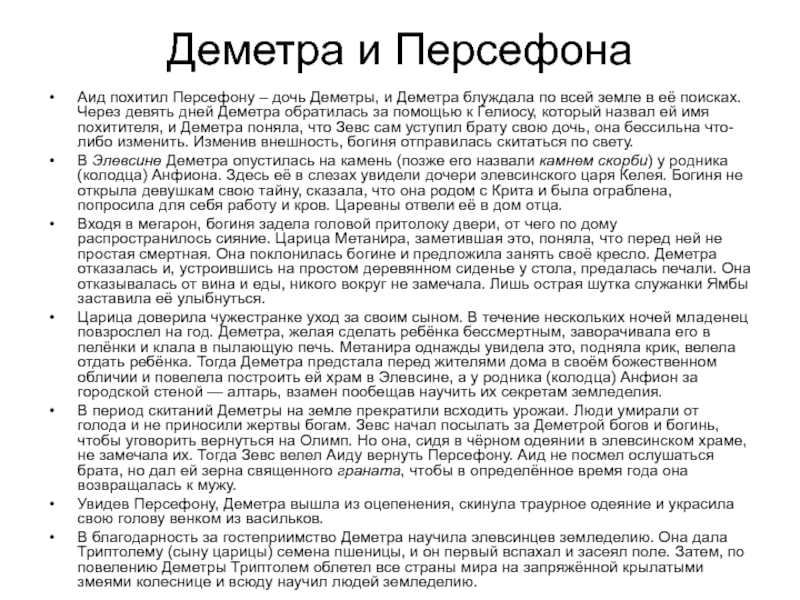

- 62. Деметра и Персефона Аид похитил Персефону –

- 63. Культ Деметры: Фесмофории и Элевсинские мистерии Культ

- 64. ПОСЕЙДОН Посейдо́н (др.-греч. Ποσειδῶν- "трясущий землю") — сын

- 65. Посейдон со своей женой Амфитритой и сыном

- 66. Эпитеты Посейдона Гиппий. («Конный»). Эпитет Посейдона, так

Слайд 1МИФОЛОГИЯ

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ:

ключевые понятия и определения.

МИФОЛОГИЯ. МИФ.

СПЕЦИФИКА МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

СПЕЦИФИКА

ХАОС И КОСМОС.

АПОЛЛОНИЗМ И ДИОНИСИСЙСТВО.

ГЕРОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ.

Слайд 3МИФ.

МИФ - универсальная форма духовного освоения мира древним человеком (восприятие мира,

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ («объяснительная») ФУНКЦИЯ МИФА:

объясняет существующий природный и социальный порядок: происхождение мира, вселенной, человека, растений и животных…

Слайд 4СПЕЦИФИКА

МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СИНКРЕТИЧНО.

СИНКРЕТИЗМ – СЛИТНОСТЬ, НЕРАСЧЛЕНЕННОСТЬ.

Невыделенность себя из

Слабое развитие абстрактных понятий, преобладание конкретно-чувственных представлений.

Не отличает субъекта от объекта, части от целого, предмета от имени.

Склонность к бинарным оппозициям («жизнь-смерть», «свой-чужой», «низ-верх» и т.д.).

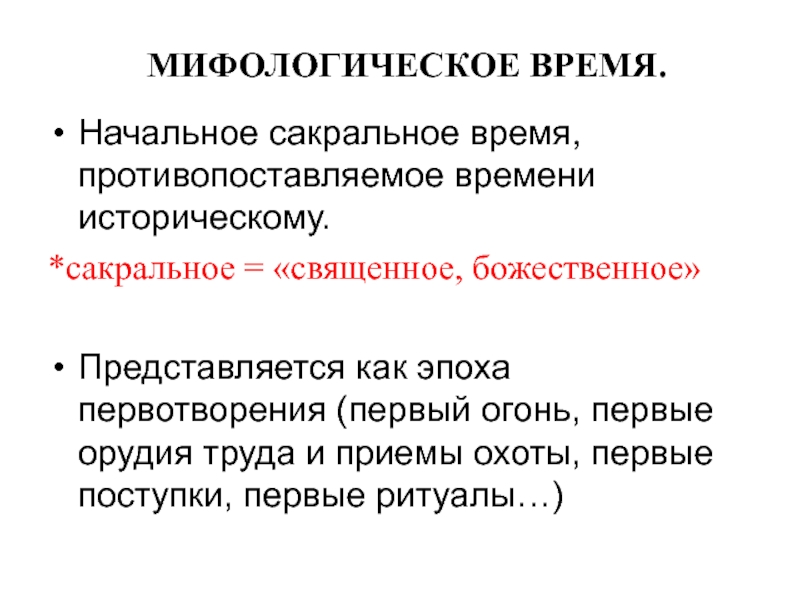

Слайд 5МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.

Начальное сакральное время, противопоставляемое времени историческому.

*сакральное = «священное, божественное»

Представляется как

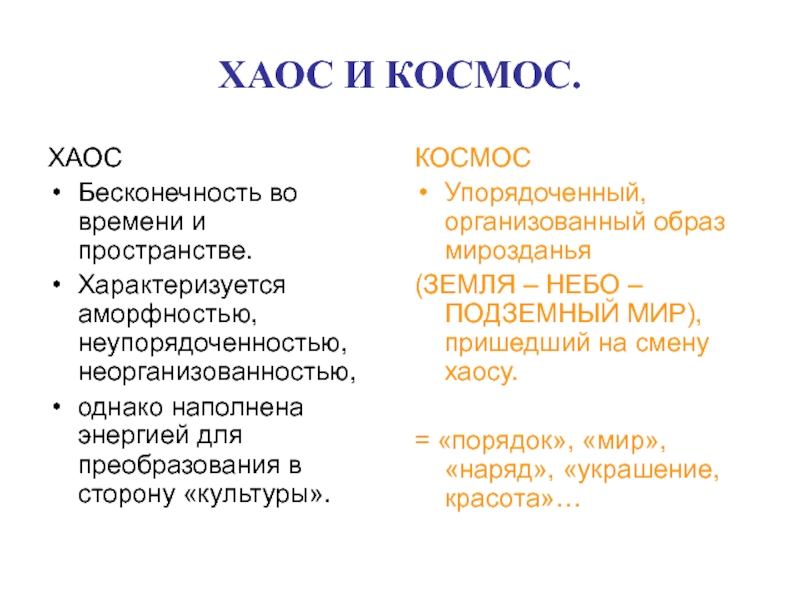

Слайд 6ХАОС И КОСМОС.

ХАОС

Бесконечность во времени и пространстве.

Характеризуется аморфностью, неупорядоченностью, неорганизованностью,

однако наполнена

КОСМОС

Упорядоченный, организованный образ мирозданья

(ЗЕМЛЯ – НЕБО – ПОДЗЕМНЫЙ МИР), пришедший на смену хаосу.

= «порядок», «мир», «наряд», «украшение, красота»…

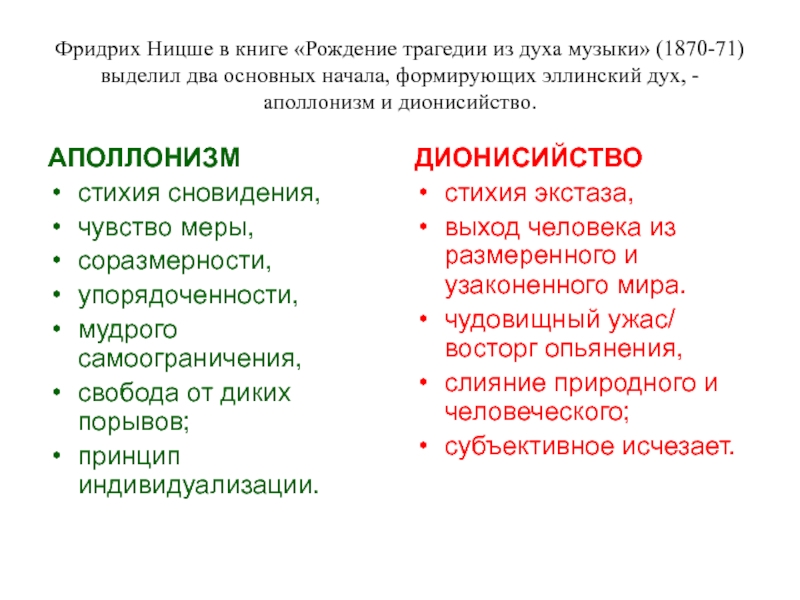

Слайд 7Фридрих Ницше в книге «Рождение трагедии из духа музыки» (1870-71) выделил

АПОЛЛОНИЗМ

стихия сновидения,

чувство меры,

соразмерности,

упорядоченности,

мудрого самоограничения,

свобода от диких порывов;

принцип индивидуализации.

ДИОНИСИЙСТВО

стихия экстаза,

выход человека из размеренного и узаконенного мира.

чудовищный ужас/ восторг опьянения,

слияние природного и человеческого;

субъективное исчезает.

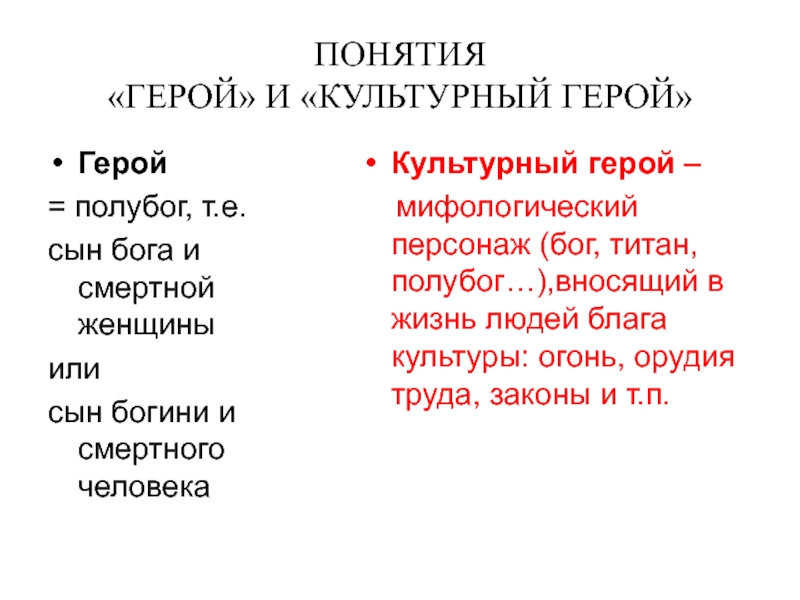

Слайд 8ПОНЯТИЯ

«ГЕРОЙ» И «КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ»

Герой

= полубог, т.е.

сын бога и

или

сын богини и смертного человека

Культурный герой –

мифологический персонаж (бог, титан, полубог…),вносящий в жизнь людей блага культуры: огонь, орудия труда, законы и т.п.

Слайд 9ВОПРОСЫ

по теме: «Доолимпийский период развития греческой мифологии»

Что такое доолимпийская мифология?

Почему ее

Кого в греческих мифах мы называем хтоническими существамии почему?

Что такое фетишизм и анимизм? В чем различие между ними?

Что такое миксантропизм? Какие миксантропические образы греческой мифологии вы можете назвать?

Слайд 10Доолимпийская мифология

Неупорядоченность, хаос, дисгармония..

Доолимпийскую мифологию называют еще хтонической, т.к. Земля (Гея,

порожденные небом Ураном и землей Геей титаны, киклопы и сторукие;

порождение Земли и Тартара стоглавый Тифон,

среди порождений Земли есть эринии — страшные, седые окровавленные старухи с собачьими головами и со змеями в распущенных волосах, которые преследуют преступников,

от Ехидны и Тифона рождаются собака Орф,

пятидесятиголовый кровожадный страж Аида Кербер (Цербер),

Лернейская гидра,

Химера с тремя головами: львицы, козы и змеи, с пламенем изо рта,

Сфинкс, убивающая всех, кто не разгадал еу загадки;

а от Ехидны и Орфа — Немейский лев.

Миксантропическими демонами являются сирены (полуптицы-полуженщины), кентавры (полукони-полулюди). Доолимпийская мифология – матриархальная. К поздним, героизированным формам матриархальной мифологии относятся амазонки.

Слайд 11Доолимпийский период: фетишизм, анимизм.

Фетишизм

Сам человек мыслился фетишистски; его духовная

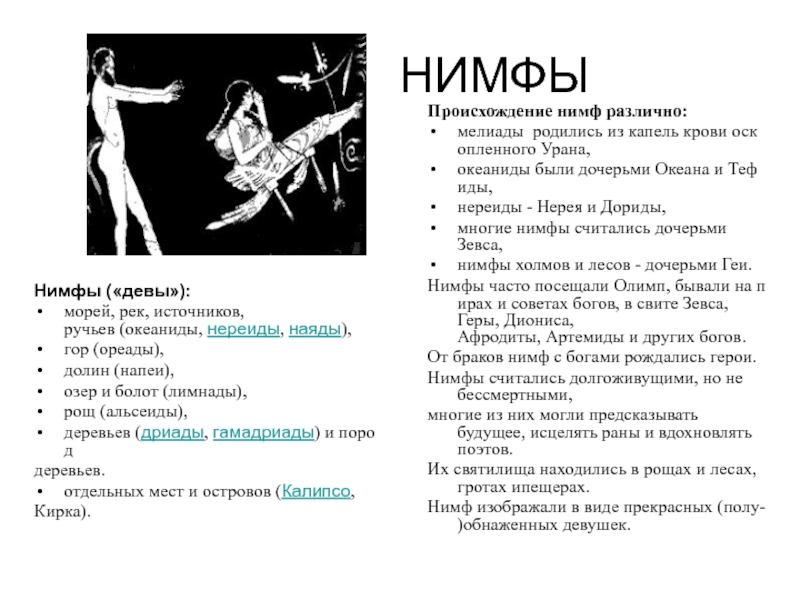

Слайд 12 НИМФЫ

Нимфы («девы»):

морей, рек, источников, ручьев (океаниды, нереиды, наяды),

гор (ореады),

долин (напеи),

озер и болот (лимнады),

рощ (альсеиды),

деревьев (дриады, гамадриады) и пород

деревьев.

отдельных мест и островов (Калипсо,

Кирка).

Происхождение нимф различно:

мелиады родились из капель крови оскопленного Урана,

океаниды были дочерьми Океана и Тефиды,

нереиды - Нерея и Дориды,

многие нимфы считались дочерьми

нимфы холмов и лесов - дочерьми Геи.

Нимфы часто посещали Олимп, бывали на пирах и советах богов, в свите Зевса, Геры, Диониса, Афродиты, Артемиды и других богов.

От браков нимф с богами рождались герои.

Нимфы считались долгоживущими, но не бессмертными,

многие из них могли предсказывать будущее, исцелять раны и вдохновлять поэтов.

Их святилища находились в рощах и лесах, гротах ипещерах.

Нимф изображали в виде прекрасных (полу-)обнаженных девушек.

Слайд 13МИКСАНТРОПИЗМ.

Миксантропические существа — т.е. сочетающие черты человека и животного (от mix

кентавры, имеющие природу человека и коня,

Ехидна — человека и змеи,

Сфинкс — голова и грудь человека, крылья грифона, туловище льва.

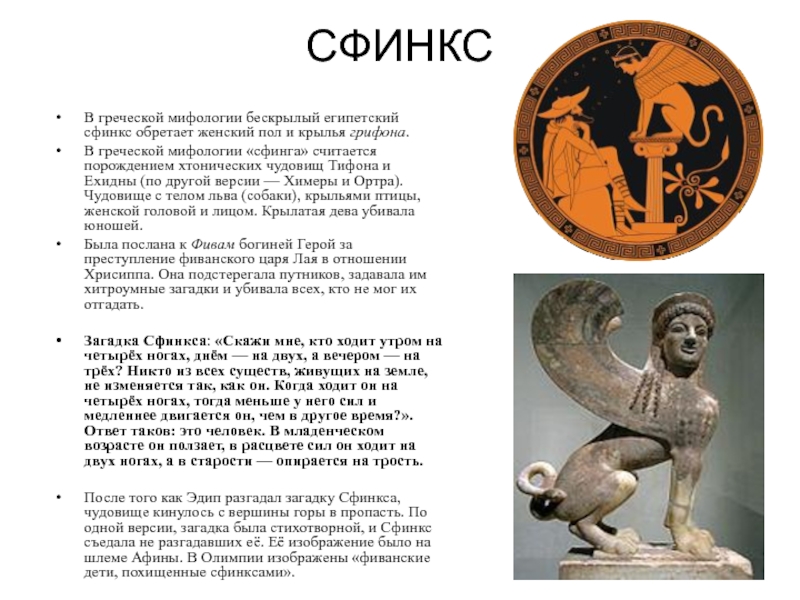

Слайд 14СФИНКС

В греческой мифологии бескрылый египетский сфинкс обретает женский пол и крылья

В греческой мифологии «сфинга» считается порождением хтонических чудовищ Тифона и Ехидны (по другой версии — Химеры и Ортра). Чудовище с телом льва (собаки), крыльями птицы, женской головой и лицом. Крылатая дева убивала юношей.

Была послана к Фивам богиней Герой за преступление фиванского царя Лая в отношении Хрисиппа. Она подстерегала путников, задавала им хитроумные загадки и убивала всех, кто не мог их отгадать.

Загадка Сфинкса: «Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём — на двух, а вечером — на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время?». Ответ таков: это человек. В младенческом возрасте он ползает, в расцвете сил он ходит на двух ногах, а в старости — опирается на трость.

После того как Эдип разгадал загадку Сфинкса, чудовище кинулось с вершины горы в пропасть. По одной версии, загадка была стихотворной, и Сфинкс съедала не разгадавших её. Её изображение было на шлеме Афины. В Олимпии изображены «фиванские дети, похищенные сфинксами».

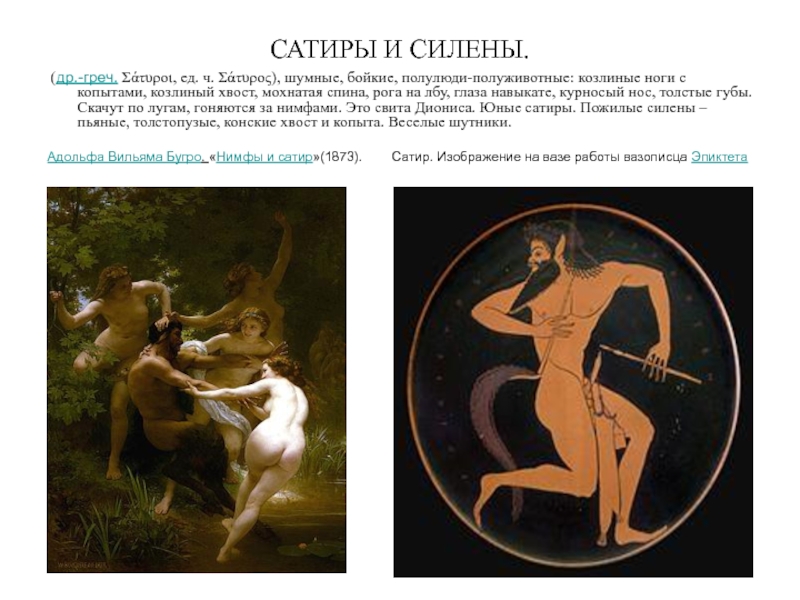

Слайд 15САТИРЫ И СИЛЕНЫ.

(др.-греч. Σάτυροι, ед. ч. Σάτυρος), шумные, бойкие, полулюди-полуживотные: козлиные

Адольфа Вильяма Бугро. «Нимфы и сатир»(1873). Сатир. Изображение на вазе работы вазописца Эпиктета

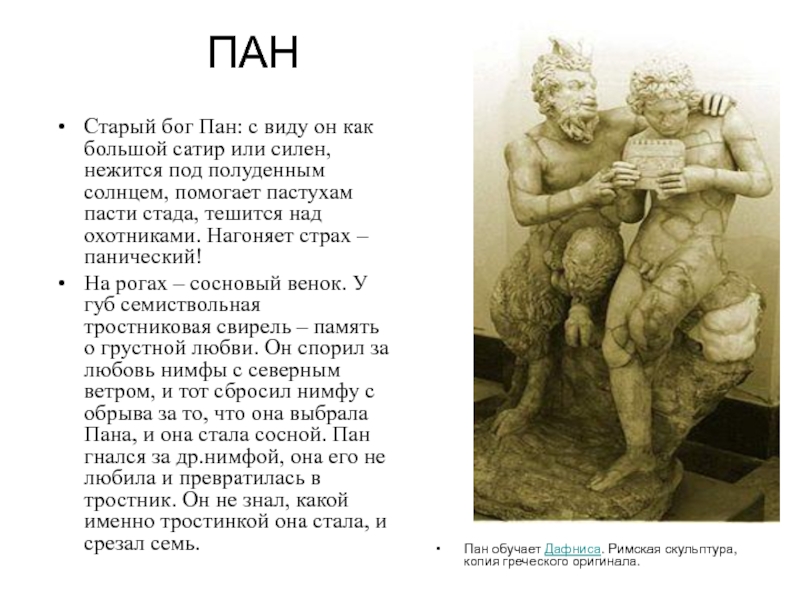

Слайд 16ПАН

Старый бог Пан: с виду он как большой сатир или силен,

На рогах – сосновый венок. У губ семиствольная тростниковая свирель – память о грустной любви. Он спорил за любовь нимфы с северным ветром, и тот сбросил нимфу с обрыва за то, что она выбрала Пана, и она стала сосной. Пан гнался за др.нимфой, она его не любила и превратилась в тростник. Он не знал, какой именно тростинкой она стала, и срезал семь.

Пан обучает Дафниса. Римская скульптура, копия греческого оригинала.

Слайд 17ВОПРОСЫ

по теме: «Олимпийский период развития греческой мифологии»

Чем олимпийская мифология отличается от

Что такое антропоморфизм?

Сколько богов-олимпийцев было у греков? Перечислите и охарактеризуйте их. Какие мифы с их участием вам известны?

Назовите героев древнегреческой мифологии, которые победили хтонических существ.

Назовите имена 9 муз. Чему покровительствовала каждая из них?

Слайд 18ОЛИМПИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Олимп (греч. Όλυμπος) — наиболее высокий горный массив в Греции (2917 м).

Слайд 19Переход от хтонической к олимпийской мифологии

Община богов водворяется на небе или

Зевс (мужское божество) мыслится как верховный бог, что знаменует собой победу патриархата над матриархатом.

На смену хтонизму и миксантропизму доолимпийской мифологии приходит антропоморфизм (антропос – человек).

Появляются герои, которые расправляются с хтоническими чудовищами, некогда пугавшими воображение человека. Зевс ведет борьбу с различными чудовищами, побеждает титанов, киклопов, Тифона, гигантов и заточает их под землю, в тартар. Аполлон убивает пифийского дракона и основывает на этом месте свое святилище. Он же убивает двух великанов — сыновей Посейдона Ота и Эфиальта, которые выросли настолько быстро, что, едва возмужав, уже мечтали взобраться на Олимп, овладеть Герой и Артемидой и, возможно, царством самого Зевса. Убивает дракона Кадм и на месте битвы основывает город Фивы, Персей убивает Медузу, Беллерофонт — Химеру, Мелеагр — калидонского вепря. Геракл побеждает в мифах хтонических существ (Немейский лев, Лернейская гидра и т.д.), и это знаменует победу олимпийской мифологии над доолимпийской, хтонической.

Змей (змея) — наиболее типичное хтоническое существо. Появление в поздних мифах героев, убивающих драконов, является свидетельством борьбы новой культуры с хтонизмом. Даже светлые и прекрасные богини, как Афина Паллада, имели свое «змеиное» прошлое: в храме Афины Паллады (афинский Акрополь) содержалась священная змея; в Аргосе змеи считались неприкосновенными.

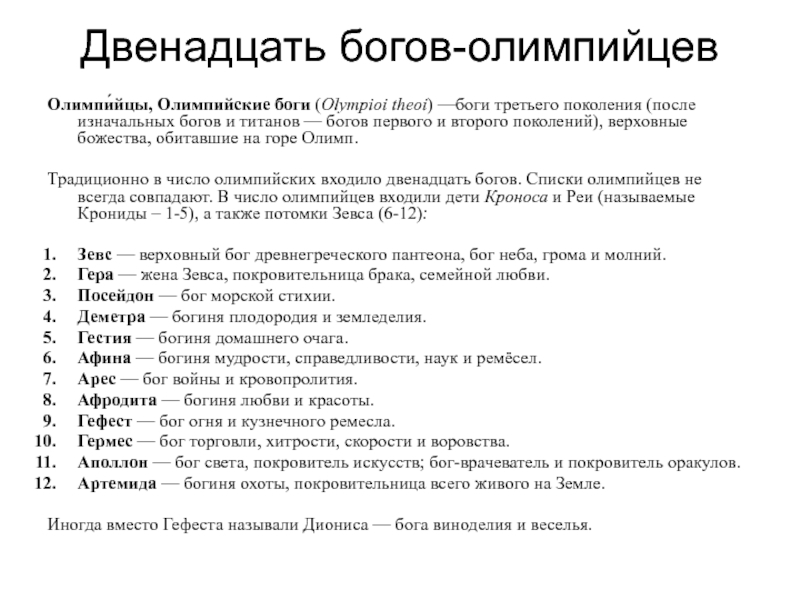

Слайд 20Двенадцать богов-олимпийцев

Олимпи́йцы, Олимпийские боги (Olympioi theoi) —боги третьего поколения (после изначальных богов

Традиционно в число олимпийских входило двенадцать богов. Списки олимпийцев не всегда совпадают. В число олимпийцев входили дети Кроноса и Реи (называемые Крониды – 1-5), а также потомки Зевса (6-12):

Зевс — верховный бог древнегреческого пантеона, бог неба, грома и молний.

Гера — жена Зевса, покровительница брака, семейной любви.

Посейдон — бог морской стихии.

Деметра — богиня плодородия и земледелия.

Гестия — богиня домашнего очага.

Афина — богиня мудрости, справедливости, наук и ремёсел.

Арес — бог войны и кровопролития.

Афродита — богиня любви и красоты.

Гефест — бог огня и кузнечного ремесла.

Гермес — бог торговли, хитрости, скорости и воровства.

Аполлон — бог света, покровитель искусств; бог-врачеватель и покровитель оракулов.

Артемида — богиня охоты, покровительница всего живого на Земле.

Иногда вместо Гефеста называли Диониса — бога виноделия и веселья.

Слайд 21ЗЕВС (ДИЙ)

Зевс принадлежит третьему поколению богов, свергших второе поколение — титанов. Отцу

Рея решилась, наконец-то, обмануть супруга и втайне родила очередного ребёнка — Зевса. Кроносу же вместо новорождённого она дала проглотить запелёнатый камень. По критскому варианту мифа, Зевс был отдан на воспитание куретам и корибантам, вскормившим его молоком козы Амалфеи. Также на Крите его кормили пчелиным мёдом. По другой версии, вскормлен козой в местечке Эгий в Ахайе. По преданию, пещеру охраняли стражники и каждый раз, когда маленький Зевс начинал плакать, они стучали копьями в щиты, для того, чтобы это не услышал Кронос.

Слайд 22Когда Зевс вырос, он сделал зелье, которое заставило Кроноса выплюнуть братьев

Три брата — Зевс, Посейдон и Аид — разделили власть между собой.

Зевсу досталось господство на небе,

Посейдону — море,

Аиду — царство мёртвых.

В древнейшие времена Зевс владычествовал над землёй и в подземелье, вершил суд над мёртвыми.

Слайд 23Атрибуты Зевса

Орёл.

Эгида (др.-греч. αἰγίς, «буря, вихрь») — щит Зевса, по некоторым

Молния Зевса — материальное оружие, своего рода двухконечные, двух- или трёхзубчатые вилы с зазубринами. В барочной живописи они изображались как пучок языков пламени, который может держать в когтях орёл.

Скипетр.

Щит и двусторонний топор.

Колесница, запряжённая орлами.

Слайд 24Любовные похождения Зевса

В облике змея он соблазнил Деметру, а затем Персефону,

Слайд 25Похищение Европы

Чтобы похитить прекрасную царевну, Зевс превращается в быка. Девушка восхищается

Слайд 26Зевс и Ганимед

Чтобы похитить прекрасного юношу и сделать его своим возлюбленным,

Слайд 27Леда и Лебедь

Чтобы овладеть недоступной красавицей, Зевс обратился в прекрасного лебедя,

Слайд 28Даная и золотой дождь

Чтобы овладеть красавицей, запертой от греха в подземный

Слайд 29Сатир и Антиопа

Чтобы овладеть буйной менадой, Зевс превращается в традиционного спутника

Слайд 31ГЕСТИЯ

Ге́стия (др.-греч. Ἑστία) —юная богиня семейного очага и жертвенного огня. Старшая дочь

Гестия не любит дел Афродиты. Посейдон и Аполлон добивались её руки, но она дала обет целомудрия и жила у своего брата Зевса. Названа «владеющей лавром пифийским». Основала город Кносс.

Ей приносилась жертва перед началом всякого священнодействия, всё равно, носило ли последнее частный или общественный характер, благодаря чему образовалась и поговорка «начинать с Гестией», служившая синонимом успешного и правильного приступа к делу. Потому же она почиталась вместе с Гермесом, зачинателем жертвоприношений.

В награду за то ей были назначены высокие почести. В городах ей посвящался жертвенник, на котором вечно поддерживался огонь, и выселявшиеся колонисты брали с собой огонь с этого жертвенника на новую родину.

С ней связано легенда о Прометее,титане создавшем людей.Прометей выкрал огонь у Гестии или же она сама ему его отдала и передал людям,благодаря чему люди стали не только физической,но и духовной копией Богов(поскольку огонь был только у Богов)

Именем её назван астероид (46) Гестия, открытый в 1857 году.

Слайд 32ГЕРА

(др.-греч. Ἥρα; 'охранительница, госпожа') — покровительница брака, охраняющая мать во время родов.

Слайд 33Гера и ее сын Гефест

Когда Гефест появился на свет, он оказался

Другая комбинация мотивов присутствует в I песне «Илиады»: Гефест помог связанной Гере, за это сброшен Зевсом с неба и упал на Лемнос, покалечив ноги, отчего стал хромым.

Слайд 34Жертвы Геры

Сюжеты многих древнегреческих мифов строятся вокруг бедствий, которые Гера насылает

Она наслала ядовитых змей на остров, где жила Эгина и её сын от Зевса, Эак.

Погубила Семелу, мать Диониса от Зевса — насоветовала ей попросить Зевса явиться во всём своём божественном блеске, и девушка погибла испепелённой.

Сестра Семелы — Ино, взявшая на воспитание младенца, обезумела.

Преследовала Ио, превращённую в корову, приставила к ней сторожем Аргуса.

Прокляла нимфу Эхо, которая стала повторять слова бесконечно.

Не давала беременной Лето родить на твёрдой земле.

Царица Ламия была превращена ею в чудовище.

Нимфу Каллисто превратила в медведицу.

Кормила своим молоком Гермеса, не зная, кто это, а затем оттолкнула, и из молока возник Млечный Путь (по другой версии, кормила младенца Геракла).

Чтобы подсмеяться над Герой, Зевс как-то устроил свою фальшивую свадьбу с дубом, наряженным в женское платье. Гера, сбежав с Киферона, разгромила свадебную процессию, но потом оказалось, что это шутка. Поэтому в Платее, где Гера встретила процессию, отмечался «праздник кукол», завершавшийся их всенародным сожжением.

Ненависть к побочному сыну Зевса Гераклу является важным сюжетообразующим моментом связанных с этим героем мифов. Даже его имя «Геракл» («прославленный богиней Герой»).

По требованию Геры Илифия ускорила роды Эврисфея и задержала рождение Геракла. Наслала на него змей, которых младенец удушил. Усыпила Зевса и напустила бурю на Геракла, отбросившую его к Косу, за что Зевс привязал её к небу и подвесил в небесах на золотой верёвке, к ногам были привязаны наковальни (Гомер). (Цепь, которую надел Зевс на Геру для её усмирения, показывали в Трое[18]). Гера была ранена Гераклом под Пилосом.

В конце концов, после вознесения и обожествления Геракла помирилась с ним и отдала ему руку своей дочери Гебы.

Слайд 35АРТЕМИДА – богиня охоты

Артеми́да (др.-греч. Ἄρτεμις) — в древнегреческой мифологии девственная, всегда

У римлян отождествлялась с Дианой.

Культовыми животными Артемиды стали лань и медведица.

Слайд 36Этимология имени Артемида (др.-греч. Ἄρτεμις) неясна, возможные варианты: «медвежья богиня», «владычица»,

Дочь Зевса и богини Лето, сестра-близнец Аполлона (Hes. Theog. 918), внучка титанов Кея и Фебы. Родилась на острове Делос.

Её прислужницами были 60 океанид и 20 амнисийских нимф. Получила в подарок от Пана 12 псов. Согласно Каллимаху, охотясь на зайцев, радуется виду их крови.

Классическая Артемида — вечная дева; сопровождающие её нимфы также дают обет безбрачия, те же, кто не соблюдает его — строго караются (как, например, Каллисто). Перед свадьбой богине приносились искупительные жертвы. Во многих мифах она представляется мстительной и жестокой: убивает Актеона, детей Ниобы, приказывает Агамемнону принести ей в жертву его дочь Ифигению. Губительные функции Артемиды связаны с её архаическим прошлым — владычицы зверей на Крите. В древнейшей своей ипостаси не только охотница, но и медведица.

В Брауроне, у восточного побережья Аттики, находился раскопанный сейчас храм Артемиды Брауронии. С одной стороны, в этот храм посвящались одежды умерших при родах женщин: это связано с функцией Артемиды как родовспомогательницы и не заключает в себе каких-либо неожиданностей. Но с этим же храмом был связан странный обычай: афинские девочки в возрасте от пяти до десяти лет поселялись на некоторое время в этом храме, назывались ἄρκτοι, «медведицами», и во время справлявшегося раз в четыре года праздника Брауроний осуществляли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, какие-то церемонии в честь Артемиды. С этим обычаем сопоставляют аркадский миф о спутнице Артемиды Каллисто, превращенной ею в медведицу, и видят здесь следы древнего териоморфного, то есть «звериного» облика самой Артемиды.

Слайд 37Жертвы Артемиды

Миф об Актеоне

Актеон во время охоты случайно подошёл к месту,

Позже Хирон изваял статую Актеона, и это утешило собак. Утверждали также, что собаки Актеона, разорвавшие хозяина, были помещены на небесный свод в виде созвездия — или Большой, или Малый Пёс.

Миф о Ниобе

Жена фиванского царя Амфиона, возгордилась своими детьми — Ниобидами и вздумала сравниться с Лето, у которой были лишь двое детей: Аполлон и Артемида. Стала говорить, что она плодовитее богини Лето, и та разгневалась. Либо стала говорить, что её дети были прекраснейшими из людей. Сведения о числе детей Ниобы расходятся. Наиболее популярной стала версия о 7 сыновьях и 7 дочерях. Раздражённая высокомерием Ниобы, Лето обратилась к своим детям, которые своими стрелами уничтожили всех детей обидчицы. Артемида умертвила всех дочерей Ниобы в её собственном доме, а сыновей, охотившихся на склонах Киферона, убил Аполлон.

Девять дней лежали они непогребённые; наконец на десятый были преданы земле богами, ибо Зевс обратил сердца людей в камень. Ниоба от горя обратилась в камень и в вечной тоске проливала слёзы о погибшем потомстве.

Судьба Ниобы и её детей была одной из любимых тем античного искусства.

Слайд 38Аполлон

Аполло́н (др.-греч. Ἀπόλλων) -златокудрый сребролукий бог света (отсюда его прозвище Феб

Один из наиболее почитаемых богов.

Покровитель искусств, предводитель и покровитель муз (за что его называли Мусагет (Μουσηγέτης)),

предсказатель будущего,

бог-врачеватель,

очищал людей, совершавших убийство.

Олицетворяет Солнце (а его сестра-близнец Артемида — Луну).

Слайд 39Рождение и детство Аполлона. Победа над Пифоном

Сын Зевса и титаниды Лето,

Родился в седьмой день месяца, семимесячным. Когда он родился, лебеди с Пактола проделали семь кругов над Делосом и воспели его. Лето не кормила его грудью: Фемида кормила его нектаром и амброзией. Гефест принес ему и Артемиде в подарок стрелы.

В возрасте 4 лет начал строить храм на Делосе из рогов кинфийских ланей, убитых Артемидой.

Рано возмужал и ещё совсем юным (на четвёртый день после рождения) убил змея Пифона, или Дельфиния, опустошавшего окрестности Дельф. В Дельфах, на месте, где когда-то был оракул Геи и Фемиды, Аполлон основал своё прорицалище.

Слайд 40Пифо́н или Питон (др.-греч. Πύθων от πύθω «гноить») — в древнегреческой мифологии

Убивая его, Аполлон выпустил либо 100 стрел, либо 1000 стрел. После убийства Аполлон очистился в водах Пенея в Темпейской долине (туда на праздник отправляли священное посольство, чтобы нарубить веток лавра). Аполлон положил его кости в треножник и установил в свою честь Пифийские игры.

Когда дракон сгнил (пифестай), городу дали название Пифон. По другому рассказу, он сгнил в области Локров, отчего тех зовут пахучими.

За убийство Гея хотела низвергнуть Аполлона в Тартар. Для умилостивления гнева Земли за убийство Пифона был изгнан на девять лет в Темпейскую равнину (Фессалия). Там получил очищение от убийства Пифона и был прославлен жителями Дельф.

Потомками Пифона были змеи, жившие в священной роще Аполлона в Эпире.

Самые Дельфы называются в «Илиаде» Пифо; наоборот, Пифон называется иногда Дельфинием (или Дельфином).

Слайд 41Научился искусству прорицания у Пана. Аполлону-прорицателю приписывается основание святилищ в Малой

Весной и летом жил в Дельфах, осенью улетал на своей колеснице, запряжённой белоснежными лебедями, в Гиперборею, где родилась богиня Лето. На Олимпийских играх Аполлон победил в беге Гермеса, а Ареса одолел в кулачном бою

Слайд 42Аполлон – предводитель Муз

Музы (др.-греч. μοῦσα, мн.ч. μοῦσαι «мыслящие») — в древнегреческой

Одно из первых упоминаний муз в большой литературе находится в «Илиаде» и «Одиссее».

КаллиопаКаллиопа Καλλιόπη эпическая поэзия

ЭвтерпаЭвтерпа Εὐτέρπη лирическая поэзия и музыка

Мельпомена Μελπομένη трагедиятрагедия

ТалияТалия Θάλεια, Θαλία комедия Эрато

Ἐρατώ любовная поэзия

ПолигимнияПолигимнияΠολυύμνια, Πολύμνια пантомимаПолигимнияΠολυύμνια, Πολύμνια пантомима и гимны

Терпсихора Τερψιχόρη танцы

КлиоКлио Κλειώ история

УранияУрания Οὐρανία астрономия

Слайд 43Культ Аполлона. Дельфийский храм.

Атрибуты Аполлона — серебряный лук и золотые стрелы, золотая

Символы — олива, железо, лавр, пальма, дельфин, лебедь, волк.

Культ Аполлона был распространён в Греции повсеместно, храмы с оракулами Аполлона существовали на Делосе, в Дидимах, Кларосе, Абах, на Пелопоннесе и в других местах.

Основные места почитания — Дельфы и остров Астерия (Делос), место рождения Аполлона и Артемиды, на котором раз в четыре года поздним летом проходили делии (праздники в честь Аполлона, во время которых запрещались войны и казни).

Святилище в Дельфах было известно во всём древнем мире. Именно там, на месте победы Аполлона над преследовавшим его мать драконом Пифоном, Аполлон основал святилище, где жрица-пифия (названная так по имени Пифона) предсказывала волю Зевса.

Храм Аполлона на Делосе был религиозно-политическим центром Делосского союза греческих полисов, в нём хранилась казна союза и происходили собрания его членов. Аполлон приобрёл значение устроителя-организатора не только в социально-политической жизни Греции, но и в области морали, искусства и религии. В период классики Аполлон понимался прежде всего как бог искусства и художественного вдохновения.

Из греческих колоний в Италии культ Аполлона проник в Рим, где этот бог занял одно из первых мест в религии и мифологии. Император Август объявил Аполлона своим патроном и учредил в честь него вековые игры, храм Аполлона близ Палатина был одним из самых богатых в Риме.

Слайд 44ГЕРМЕС

(др.-греч. Ἑρμῆς) —

бог торговли, прибыли, разумности, ловкости и красноречия, дающий богатство и

бог атлетов,

покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников;

покровитель магии, алхимии и астрологии,

посланник богов и проводник душ умерших (отсюда прозвище Психопомп — проводник душ) в подземное царство Аида,

изобрёл меры, числа, азбуку и обучил людей.

Слайд 45

ПРОДЕЛКИ ГЕРМЕСА.

Никто не мог превзойти Гермеса в ловкости, хитрости, воровстве и

Первое воровство совершил ещё будучи в пелёнках — покинув свою колыбель, он отправился в Пиерию и угнал пятьдесят коров, которых пас Аполлон. Чтобы их не нашли по следам, он привязал к их ногам ветки (вариант — приспособил сандалии) и пригнал в Пилос, где укрыл в пещере. А сам тем временем из панциря большой черепахи и из тонких кишок двух убитых коров сделал лиру на горе Хелидорея (Аркадия), на лире было 7 струн.

Аполлон же в поисках коров прибыл в Пилос и, расспросив местных жителей, узнал, что коров угнал мальчик, но следов найти никто не смог. Догадавшись, кто это сделал, Аполлон пришёл к Майе и обвинил Гермеса в краже. Мать показала ему ребёнка, лежащего в пелёнках. Тогда Аполлон отнёс его к Зевсу, и Гермес после расспросов отца показал Аполлону, где находятся коровы, а сам сел неподалёку и стал играть на лире. Аполлону игра на лире очень понравилась, и он предложил Гермесу обменять коров на лиру. Гермес стал пасти коров, играя на свирели. Аполлону захотелось иметь и этот инструмент, и он предложил свой жезл в обмен на неё.

Ещё младенцем Гермес в шутку украл скипетр у Зевса, трезубец у Посейдона, у Гефеста щипцы, у Афродиты пояс, золотые стрелы и лук у Аполлона и меч у Ареса.

АТРИБУТЫ ГЕРМЕСА

У Гермеса, получившего его от Аполлона, появился традиционный крылатый жезл вестника — керикион или кадуце́й, способный мирить врагов. Кадуцей имел на себе две змеи (в другом варианте — две ленты), которые обвили посох в тот момент, когда Гермес решил испытать его, поместив между двумя борющимися змеями. Гермес использовал свой жезл, чтобы усыплять или будить людей — для того, чтобы передать послание от богов кому-нибудь из смертных, и чаще всего это делается во сне.

Другими атрибутами Гермеса служат широкополая шляпа петас и крылатые сандалии таларии. Как покровитель стад изображался с ягнёнком на плечах («Криофор»).

Слайд 46АФРОДИТА

(др.-греч. Ἀφροδίτη, в древности истолковывалось как производное от ἀφρός — «пена») —

Жертвы Афродиты.

Помогая любящим, Афродита преследовала тех, кто пренебрегал её культом и отвергал любовь. Она была причиной смерти Ипполита и Нарцисса, внушила противоестественную любовь Пасифае и Мирре и наделила отвратительным запахом женщин с Лемноса (см. Гипсипила). Афродита жестоко наказала Аталанту, которая хотела оставаться девственницей, а Главк по воле Афродиты был разорван своими конями за то, что он запретил им покрывать своих кобылиц.

Мотив мести Афродиты развивался также в любовной поэзии, особенно эллинистического периода.

Слайд 47Киприда, рожденная из пены.

Афродите, как богине любви, были посвящены мирты, розы,

как богине плодородия — воробьи и голубки, составлявшие её свиты;

как морской богине — дельфин.

Атрибуты Афродиты — пояс (см. Пояс Афродиты) и золотая чаша, наполненная вином, испив из которой, человек получает вечную молодость.

Спутники Афродиты — Эрот, хариты, оры, нимфы. Её часто могли сопровождать также дикие звери — львы, волки, медведи, усмиренные вселенным в них богиней любовным желанием.

Согласно «Теогонии» Гесиода, Афродита родилась около острова Кифера из семени и крови оскоплённого Кроносом Урана, которая попала в море и образовала белоснежную пену (отсюда прозвище «пенорожденная»). Ветер принёс её на остров Кипр (или она сама приплыла туда, поскольку ей не понравилась Кифера), где её, вышедшую из морских волн, и встретили Оры.

Классическая Афродита возникла обнаженной из воздушной морской раковины вблизи Кипра — отсюда её прозвище «Киприда» — и на раковине добралась до берега. Оры в золотых диадемах увенчали её золотым венцом, украсили золотым ожерельем и серьгами, а боги дивились её прелести и возгорались желанием взять её в жены.

Слайд 48Афродита: измены и увлечения. Спор богинь.

Гера устроила так, что Афродита вышла

Огромное горе принесла Афродите смерть её возлюбленного Адониса, страстного охотника. Он гибнет от клыков кабана, посланного ревнивым Аресом.

Афродита с наслаждением внушала любовные чувства богам и людям и влюблялась сама, изменяя хромоногому супругу. Непременным атрибутом одеяния богини являлся её знаменитый пояс, в котором были заключены любовь, желание, слова обольщения; он делал любого влюбленным в его хозяйку. Этот пояс порой заимствовала у Афродиты Гера, когда хотела разжечь в Зевсе страсть и тем самым ослабить волю своего могущественного супруга (XIV песнь «Илиады»).

Рассказ VIII песни «Одиссеи» описывает реакцию законного мужа Афродиты, узнавшего от Гермеса о её связи с Аресом. Рассерженный Гефест выковал тонкую, как паутина, но удивительно прочную золотую сеть, которую незаметно прикрепил к подножию кровати, опустив с потолка, а затем объявил жене, что отправляется немного отдохнуть на свой любимый остров Лемнос. Стоило только мужу скрыться из виду, как Афродита послала за Аресом, который не заставил себя долго ждать. Наутро любовники обнаружили, что лежат опутанные сетью — голые и беспомощные. Появился Гефест и приглашенные им и посмеяться остальные боги (богини из деликатности остались дома). Арес получил свободу только благодаря Посейдону, пообещавшему Гефесту устроить так, что Арес заплатит выкуп, — в конце концов Арес отказался платить и Гефест так и остался без выкупа. Афродита вернулась на Кипр, где вернула себе девственность, искупавшись в море.

Зевс решил унизить её, возбудив в ней безоглядную любовь к смертному. Им стал прекрасный Анхис из царского рода дарданов. Их сын — Эней, предок Юлия Цезаря.

Во время вызванного Эридой спора о том, какая богиня — Гера, Афина или Афродита — самая красивая, Парис принял решение в пользу Афродиты и отдал ей золотое яблоко. За это она пообещала Парису любовь Елены, помогла ему похитить её и следила за прочностью их союза, хотя Елена и бранила её. Во вспыхнувшей по этой причине Троянской войне Афродита защищала троянцев. Согласно «Илиаде», она спасла от гибели Париса во время его поединка с Менелаем, а также своего сына, троянского героя Энея, на которого напал Диомед; последний обрушился на богиню, ранил её и заставил покинуть поле боя

Слайд 49АФИНА

Афи́на (др.-греч. Ἀθηνᾶ или Ἀθηναία — Афинайя), Афина Паллада (Παλλὰς Ἀθηνᾶ) — богиня

Мужские атрибуты — одета в доспехи, держит в руках копьё; её также сопровождают священные животные.

шлем (как правило, коринфский — с высоким гребнем),

эгида (щит), обтянутая козьей шкурой и украшенная головой Горгоны Медузы,

появлялась в сопровождении крылатой богини Ники,

олива — священное дерево древних греков,

сова (символ мудрости),

змея (также символ мудрости).

Её называли «сероокой и русоволосой», у Гомера эпитет «главкопис» (совоокая). Описания подчеркивают её большие глаза.

Слайд 50Рождение Афины

Проглотив беременную Метиду, Зевс через некоторое время почувствовал страшную головную

Слайд 51 Афина и Посейдон.

Посейдон первым пришёл в Аттику, ударил трезубцем в

Слайд 52Афина и Персей

Диктис воспитал Персея в храме Афины. Афина предводила Персея,

Хотя Горгону на щите Афины упоминает уже Гомер, описание её появления там благодаря подвигу Персея сохранилось лишь у более поздних авторов.

Слайд 53Афина и Кадм

Участие Афины в судьбе Кадма велико, хотя зафиксировано относительно

После того, как Кадм отбыл наказание за убийство, Афина дала ему царскую власть в Фивах. На свадьбе Кадма и Гармонии богиня подарила им ожерелье, пеплос и флейты. Половину зубов дракона Афина подарила.

Слайд 54Афина и Геракл

В «Илиаде» Афина упоминает, что неоднократно помогала Гераклу по

Афина бросает камень в безумного Геракла и спасает Амфитриона, этот камень называют Софронистер (Приводящий в разум).

Геракл получил от Афины доспехи перед войной с Орхоменом; по другому рассказу, он получил от Гефеста золотой панцирь, а от Афины — плащ.

В изображении Валерия Флакка Гера и Афина обсуждают судьбу Геракла-аргонавта.

Афина воздвигла Гераклу теплую баню при Фермопилах. Когда Геракл прибыл в Сицилию, Афина приказала нимфам, и близ Гимера забили теплые источники для него.

Слайд 55

Помощь в совершении Двенадцати подвигов:

Афина была изображена на ларце Кипсела стоящей

Афина дала Гераклу медные погремушки работы Гефеста, с помощью которых он спугнул Стимфалийских птиц.

Афина говорит Посейдону, что тот не должен избавлять Гериона от смерти от рук Геракла.

Афина помогла Гераклу похитить Кербера из Аида.

На метопе храме Зевса Олимпийского изображалось, как Афина помогает Гераклу поддерживать небесный свод.

Афиа забрала у Геракла яблоки Гесперид и вернула их на место.

Участие в гигантомахии:

Согласно поэме «Меропида», Афина гремит с неба и помогает Гераклу против гиганта Астера с Коса, убивает его, снимает с него кожу и облачается в неё. С Коса Геракл по указанию Афины отправился на Флегрейские поля для гигантомахии.

Было известно, что Афина и Геракл помогли Зевсу. По совету Афины Зевс призвал в союзники Геракла против гигантов, по её же совету Геракл стащил гиганта Алкионея с земли Паллены и убил его.

Умирающий Геракл взывает к Афине (по Софоклу, он просит помощи; по Сенеке — легкой смерти). В храме Афины Меднодомной была изображена Афина, ведущая на небо Геракла.

Слайд 56Афина и Ахилл

В «Илиаде» упоминается, что Афина помогала Ахиллу разрушить

Во время схватки Афина отражает копье Гектора от Ахилла (XX 438); в человеческом облике является Ахиллу и придает ему мощь (XXI 284—304). В решающей сцене с согласия Зевса (XXII 177—187) Афина является Ахиллу и указывает, что поможет ему сразиться с Гектором (XXII 214—223), затем принимает облик Деифоба и обманно советует Гектору встретить Ахилла (XXII 227—247), подает копье Ахиллу (XXII 276), и Ахилл говорит Гектору, что «под моим копьем Тритогена скоро тебя укротит» (XXII 270—271, ср. XXII 446; XV 613).

Слайд 57Афина и Одиссей

Как в «Илиаде», так и особенно в «Одиссее» Афина

Под Троей Афина постоянно любила Одиссея, внушила троянцам решить суд за оружие в пользу Одиссея, а не Аякса, поддерживала его в ночь взятия Трои.

Важно отметить, что в песнях «Одиссеи» (IX—XII), посвященных скитаниям героя, богиня не помогает ему ни разу (о чём с горечью говорит сам Одиссей) и даже не упоминается в них, кроме речей в Аиде и одного эпизода, когда Одиссей в пещере Полифема вспоминает об Афине (IX 317). На острове Кирки ему помогает Гермес, и послом к Калипсо отправляется тоже Гермес, и Одиссей строит плот без помощи Афины.

Однако помощь возобновляется, когда в начале второй поэмы Гомера Афина просит Зевса за Одиссея («Одиссея» I 44-93). После крушения плота Одиссея Афина успокаивает ветры (V 382) и помогает ему выбраться на берег (V 427, 437), затем посылает сон (V 491).

Афина принимает множество обликов в поэме, являясь в них Одиссею:

в облике девушки она проводит Одиссея во дворец и удаляется (VII 19-78),

в облике глашатая Алкиноя созывает народ (VIII 7-15),

в облике старца отмечает победу Одиссея в состязании (VIII 193—199),

в облике юного пастушка встречает Одиссея на Итаке (XIII 221—286), после чего превращается в девушку и беседует с Одиссеем (XIII 287—440),

в облике девушки является Одиссею в хижине Евмея (XVI 155—177),

в облике девушки является к Одиссею перед сном (XX 30-54),

обращается в Ментора, обращается с речью к Одиссею и превращается в ласточку (XXII 205—240).

Афина возвышает станом Одиссея (VI 229—235), дает ему силу в состязании (VIII 18-23), возвращает ему красоту (XVI 207—212), делает Одиссея выше ростом и сильнее (XVIII 70), вновь украшает Одиссея перед свиданием с Пенелопой (XXIII 156—162).

Однако при необходимости Афина обращает Одиссея в нищего старика, прикоснувшись тростью (XIII 429—440), а затем вновь превращает его в старика своей тростью (XVI 455—458) и указывает просить подаяния (XVII 360). На острове феаков Афина скрывает Одиссея облаком (VII 14, 42, 140), на Итаке она окружает Одиссея и его спутников мглой и помогает покинуть город (XXIII 372).

Одиссей сам указывает на помощь Афины (XVI 233, 283), она дважды отражает от него удары копий женихов (XXII 256, 273). Как говорит Гомер, Одиссей «один с Афиной» обдумывал истребление женихов (XIX 2, 52).

Слайд 58АФИНА И АРЕС

Соперничество и вражда Афины и Ареса неоднократно излагаются в

В «Илиаде» она сперва выводит из боя Ареса (V 29-36), а затем с помощью Диомеда побеждает его (V 855—867), покрывшись шлемом Аида и став невидима даже Аресу (V 845). Она удерживает Ареса на Олимпе (XV 123—142), а во время «битвы богов» встает против Ареса (XX 69) и вновь побеждает его, отразив эгидой его копье и сразив Ареса броском глыбы (XXI 392—414).

Слайд 59Афина и Арахна

Этот миф неизвестен классическим греческим источникам. На него намекает

Арахна похвалялась своим ткацким мастерством. Афина принимает облик старухи и предлагает Арахне состязаться. Хотя работа Арахны ничем не уступала Афине, та порвала ткань и ударила Арахну челноком в лоб, и та повесилась, после чего Афина превратила её в паучиху.

Слайд 60АРЕС

(др.-греч. Ἄρης) — бог войны.

В отличие от Афины Паллады — богини честной

Первоначально считалось, что Гера родила Ареса без участия Зевса, от прикосновения к волшебному цветку. В более поздних мифах Арес выступал как сын Зевса. Тот называл его самым ненавистным из всех богов и утверждал, что не будь Арес его родным сыном, он бы давно отправил его в Тартар, туда, где томятся потомки Урана. В римской мифологии ему соответствует Марс.

От союза Ареса и Афродиты родились Эрот (любовь), Антерос (страсть-ненависть), Фобос (страх), Деймос (ужас) и Гармония, а также Гимерос (влечение-страсть).

Слайд 61ДЕМЕТРА

(др.-греч. Δημήτηρ, также Δηώ) —богиня плодородия, покровительница земледелия.

Её имя означает «Мать-Земля».

Деметра —

Деметра прекрасного облика, с волосами цвета спелой пшеницы.

В римской мифологии аналогом Деметры была Церера, богиня плодородной нивы. В поздней античности культ Деметры смешивается с культом Кибелы и Исиды.

Слайд 62Деметра и Персефона

Аид похитил Персефону – дочь Деметры, и Деметра блуждала

В Элевсине Деметра опустилась на камень (позже его назвали камнем скорби) у родника (колодца) Анфиона. Здесь её в слезах увидели дочери элевсинского царя Келея. Богиня не открыла девушкам свою тайну, сказала, что она родом с Крита и была ограблена, попросила для себя работу и кров. Царевны отвели её в дом отца.

Входя в мегарон, богиня задела головой притолоку двери, от чего по дому распространилось сияние. Царица Метанира, заметившая это, поняла, что перед ней не простая смертная. Она поклонилась богине и предложила занять своё кресло. Деметра отказалась и, устроившись на простом деревянном сиденье у стола, предалась печали. Она отказывалась от вина и еды, никого вокруг не замечала. Лишь острая шутка служанки Ямбы заставила её улыбнуться.

Царица доверила чужестранке уход за своим сыном. В течение нескольких ночей младенец повзрослел на год. Деметра, желая сделать ребёнка бессмертным, заворачивала его в пелёнки и клала в пылающую печь. Метанира однажды увидела это, подняла крик, велела отдать ребёнка. Тогда Деметра предстала перед жителями дома в своём божественном обличии и повелела построить ей храм в Элевсине, а у родника (колодца) Анфион за городской стеной — алтарь, взамен пообещав научить их секретам земледелия.

В период скитаний Деметры на земле прекратили всходить урожаи. Люди умирали от голода и не приносили жертвы богам. Зевс начал посылать за Деметрой богов и богинь, чтобы уговорить вернуться на Олимп. Но она, сидя в чёрном одеянии в элевсинском храме, не замечала их. Тогда Зевс велел Аиду вернуть Персефону. Аид не посмел ослушаться брата, но дал ей зерна священного граната, чтобы в определённое время года она возвращалась к мужу.

Увидев Персефону, Деметра вышла из оцепенения, скинула траурное одеяние и украсила свою голову венком из васильков.

В благодарность за гостеприимство Деметра научила элевсинцев земледелию. Она дала Триптолему (сыну царицы) семена пшеницы, и он первый вспахал и засеял поле. Затем, по повелению Деметры Триптолем облетел все страны мира на запряжённой крылатыми змеями колеснице и всюду научил людей земледелию.

Слайд 63Культ Деметры: Фесмофории и Элевсинские мистерии

Культ Деметры, возникший из земледельческих праздников,

Когда наступало время сева, древние греки устраивали в честь Деметры празднества Фесмофории, в которых участвовали главным образом женщины. Фесмофории сопровождались ритуалами, направленными на увеличение плодовитости людей, животных и плодородия природы. С развитием в Древней Греции виноградарства к культу Деметры присоединился культ Диониса.

Возникновение мистерий Великих богинь относили к мифическим временам, вероятно их зарождение произошло в микенскую эпоху в середине II тыс. до н. э. Согласно мифу, когда лишённая дочери Деметра после скитаний остановилась в Элевсине, прежде чем Зевс установил о возвращениях Персефоны к ней иони вернулись на Олимп, Деметра научила элевсинских правителей приношению священных жертв и элевсинским таинствам.

Наиболее известные празднества, связанные с культом Деметры, — это Элевсинские мистерии, символически представлявшие горе Деметры, утратившей дочь, и её странствия в поисках Персефоны, тайную связь между миром живых и миром мёртвых, физическое и духовное очищение. Участники обрядов постились, пили кикеон — напиток из ячменя и мяты, который, по легенде, Деметра испила в доме Келея, — и затем входили в храм, посвящённый богине, где им показывали некие священные предметы. Прошедшие ритуал считались посвящёнными в тайны жизни и смерти; принимать в нём участие позволяли даже рабам. О Мистериях известно немного, так как посвящённым запрещалось рассказывать об увиденном и пережитом во время ритуалов под страхом смерти.

На горе Афон в Греции сохранился древний жертвенник Деметре. Конструкция жертвенника с жёлобом для шеи и кровостоком даёт право предположить, что там ей приносились человеческие жертвоприношения

Слайд 64ПОСЕЙДОН

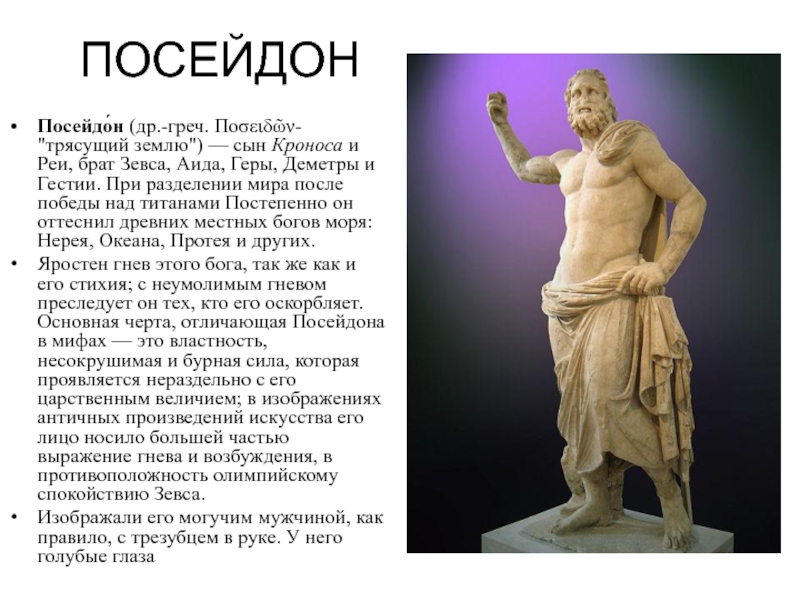

Посейдо́н (др.-греч. Ποσειδῶν- "трясущий землю") — сын Кроноса и Реи, брат Зевса,

Яростен гнев этого бога, так же как и его стихия; с неумолимым гневом преследует он тех, кто его оскорбляет. Основная черта, отличающая Посейдона в мифах — это властность, несокрушимая и бурная сила, которая проявляется нераздельно с его царственным величием; в изображениях античных произведений искусства его лицо носило большей частью выражение гнева и возбуждения, в противоположность олимпийскому спокойствию Зевса.

Изображали его могучим мужчиной, как правило, с трезубцем в руке. У него голубые глаза

Слайд 65Посейдон со своей женой Амфитритой и сыном Тритоном обитает в роскошном

Посейдон считался покровителем коневодства и имел прозвище Гиппий (Конный). Почитавшиеся вместе с ним его кони первоначально были хтоническими, а не морскими. Именно он, по преданию, создал коня и научил управлять им. В его честь устраивали Истмийские игры с конными ристалищами. Кроме коня, священными животными Посейдона были дельфин и бык — в частности чёрный, а священным деревом — сосна.

Слайд 66Эпитеты Посейдона

Гиппий. («Конный»). Эпитет Посейдона, так как он впервые укротил коня.

Кианохет («Черновласый»). Эпитет Посейдона. Постоянный эпитет у Гомера, буквально «с волосами цвета морской волны», у Жуковского «лазурнокудрявый». Как отмечает А. Ф. Лосев: морская тёмно-синяя бурливая волна и есть сам Посейдон, постоянно именуемый «синекудрым», «темно-власым».

Пелагий. «Морской».

Эносихтон. «Земли колебатель».

Нимфагет, «водитель нимф», он состоял в брачном союзе со многими нимфами

и другие