- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Народная педагогика. Школа и педагогическая мысль в древней Руси презентация

Содержание

- 1. Народная педагогика. Школа и педагогическая мысль в древней Руси

- 2. История воспитания и обучения в Древней Руси

- 3. В летописных источниках той эпохи конкретной информации

- 4. Важным событием для исследователей стало нахождение археологами

- 5. Характер воспитания и обучения у древних славян

- 6. Письменные свидетельства южных соседей, данные археологии помогают

- 7. Воспитание детей у древних славян В практике

- 8. Воспитание и обучение в каждом из этих

- 9. В обиходной речи появились слова, обозначавшие различные

- 10. Развивался процесс разделения видов труда, обособления ремесел

- 11. Воспитание в ту эпоху осуществлялось в соответствии

- 12. Помимо богов были и другие сверхъестественные существа.

- 13. Таким образом, вся жизнь древнего славянина была

- 14. Языческая культура не знала письменности, все понятия

- 15. Только создание в 863 г. Кириллом и

- 16. В 988 г. под влиянием киевского князя

- 17. Славянское языческое сознание постигало христианство, знакомясь с

- 18. В итоге был заимствован не новозаветный воспитательный

- 19. Особенностью древнерусской культуры и образования было то,

- 20. Настороженность в вопросах веры была вызвана тем

- 21. Сформировавшийся в таких условиях педагогический идеал во

- 22. В 988 г. Киевская Русь приняла православие

- 23. Однако определенные результаты не заставили себя ждать:

- 24. Занимаясь распространением просвещения, Ярослав Мудрый создал первую

- 25. Во время своего правления (1019—1054) Ярослав Мудрый

- 26. Одной из подобных книг, дошедших до нашего

- 27. Грамматика, судя по сочинениям Иоанна Дамаскина,

Слайд 2История воспитания и обучения в Древней Руси и Русском государстве до

Этот временной отрезок можно разделить на два этапа:

1. Дохристианский

2. Христианский: киевский (X—XIII вв.)

нашествие монгольского хана Батыя в 1237—1243 гг.

московский (XIV—XVII вв.)

Народная педагогика

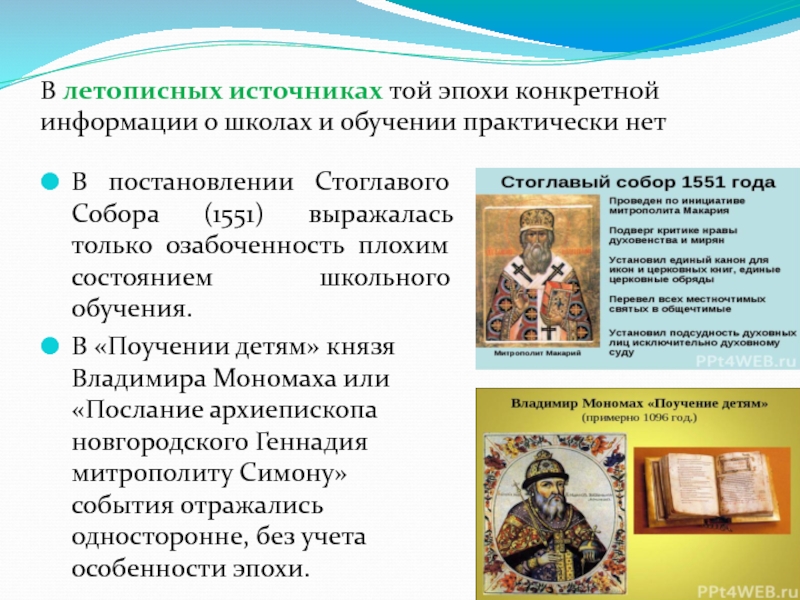

Слайд 3В летописных источниках той эпохи конкретной информации о школах и обучении

В постановлении Стоглавого Собора (1551) выражалась только озабоченность плохим состоянием школьного обучения.

В «Поучении детям» князя Владимира Мономаха или «Послание архиепископа новгородского Геннадия митрополиту Симону» события отражались односторонне, без учета особенности эпохи.

Слайд 4Важным событием для исследователей стало нахождение археологами берестяных грамот, свидетельствующих о

Недостаточность прямых источников, позволяющих воссоздать картину воспитания и обучения в Древней Руси, приводит к необходимости использовать косвенные источники — церковно-служебную литературу, записки иностранцев, фольклор, книжные миниатюры, иконописи и т. п.

Ограниченность источников приводит часто к противоположным оценкам состояния воспитания и обучения в Древней Руси: от утверждения, что все древние славяне были невежественны, до идеализации постановки у них воспитания и обучения.

Слайд 5Характер воспитания и обучения у древних славян изменялся в процессе продвижения

Русь приняла христианство почти на полтысячи лет позднее Европы и к этому моменту имела развитые самобытные крепкие традиции.

В итоге на Руси сформировалась специфическая воспитательно-образовательная культура, отличавшаяся от западноевропейской.

Слайд 6Письменные свидетельства южных соседей, данные археологии помогают восстановить картину характерного для

Так, в сочинениях Прокопия Кесарийского (VI в.) отмечались типичное для «славян и антов» обостренное чувство общности и справедливости, устойчивая вера в существование верховного существа, вера в магию, добронравие, воинская обученность.

Византийский стратег Маврикий (Византийский писатель VI века. )отмечал такие качества славян, как свободолюбие, мужественность, физическая развитость и закаленность.

Слайд 7Воспитание детей у древних славян

В практике воспитания и обучения обнаруживаются традиции

включение детей в различные виды деятельности в раннем возрасте,

обряды инициации,

различие в воспитании

мальчиков и девочек,

Развитие внутриобщинных экономических процессов постепенно привело к выделению семьи как самостоятельной хозяйственной ячейки и к обособлению различных социальных слоев - земледельцев, ремесленников, общинной знати, жречества.

Слайд 8Воспитание и обучение в каждом из этих слоев начало приобретать специфические

Так, дети знати должны были готовиться к руководству жизнью общины, жречества — к овладению священным знанием, дети рядовых общинников учились трудовой деятельности.

Воспитание детей осуществлялось прежде всего в семье. Роль родителей в это время значительно возросла, особенно существенно было влияние матери. Не случайно, что впоследствии на Руси человека, достигшего полной зрелости, стали называть словом «матерый», т.е. воспитанный матерью.

Слайд 9В обиходной речи появились слова, обозначавшие различные возрастные группы: «дитя» -

Большое значение в этот период придавалось военному обучению. Экономически общины уже могли позволить себе содержать дружины — профессиональных воинов.

Слайд 10Развивался процесс разделения видов труда, обособления ремесел и их усложнения, в

В результате в VI—IX вв. у восточных славян уже обозначилась такая форма обучения, как ученичество. Мастер должен был не только обучать ученика специальным умениям и навыкам, но и знакомить его с определенными культовыми знаниями, а сами ремесленники считались у восточных славян чародеями.

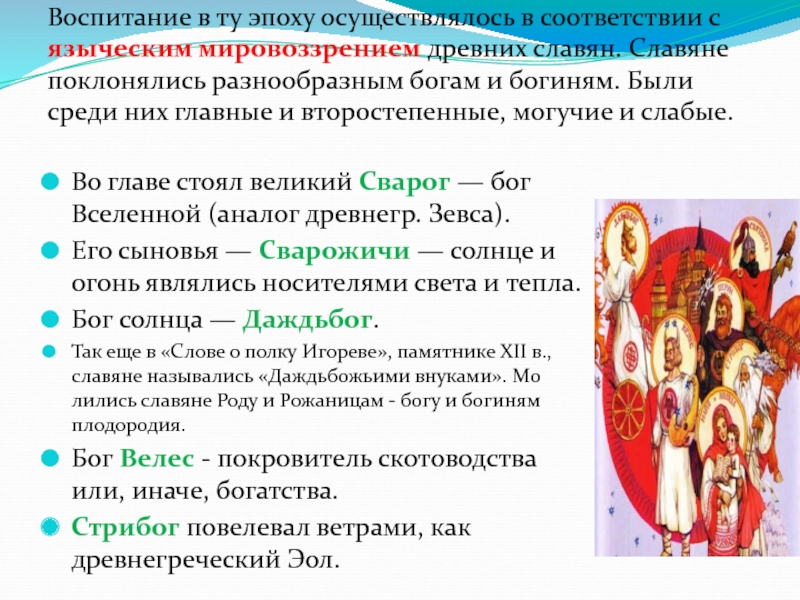

Слайд 11Воспитание в ту эпоху осуществлялось в соответствии с языческим мировоззрением древних

Во главе стоял великий Сварог — бог Вселенной (аналог древнегр. Зевса).

Его сыновья — Сварожичи — солнце и огонь являлись носителями света и тепла.

Бог солнца — Даждьбог.

Так еще в «Слове о полку Игореве», памятнике XII в., славяне назывались «Даждьбожьими внуками». Молились славяне Роду и Рожаницам - богу и богиням плодородия.

Бог Велес - покровитель скотоводства или, иначе, богатства.

Стрибог повелевал ветрами, как древнегреческий Эол.

Слайд 12Помимо богов были и другие сверхъестественные существа. Многие из них связывались

злыми духами потустороннего мира являлись упыри, а добрыми, охранявшими человека - берегини. От них получили свое название древнеславянские амулеты - обереги.

В лесу обитал леший, а у воды жили русалки. Славяне считали, что каждый дом находится под покровительством домового, которого отождествляли с духом своего пращура - чура, или щура. Поэтому, защищаясь от злых духов, человек должен был позвать домового: «Чур меня!»

Слайд 13Таким образом, вся жизнь древнего славянина была органично связана с добрыми

коляды,

Масленица,

день Ивана Купалы,

рождения,

свадьбы,

похороны,

праздники года.

Оно же сказалось на развитии традиций в воспитании детей, которые сохраняются в той или иной степени и поныне, особенно вне городской среды.

Слайд 14Языческая культура не знала письменности, все понятия о жизни, конкретные знания

Однако деловая жизнь городов, законодательство, связи с другими народами не могли развиваться без использования письменности. Уже в родоплеменной период славяне начали использовать

пиктографическое письмо.

Об этом сообщал болгарский монах Храбр в сказании «О письменах» (X в.): «Ведь прежде славяне, когда были язычниками, не имели письмен, но читали и гадали с помощью черт и резов». Это было примитивное, зародышевое письмо, на основе которого не могла возникнуть настоящая книжная культура.

Слайд 15Только создание в 863 г. Кириллом и Мефодием славянской азбуки положило

Но, распространение славянской письменности началось на Руси еще в начале IX в. в связи с проникновением христианства, и до официального его принятия.

Предположительно, индивидуальное обучение грамоте осуществляли первые греческие миссионеры. К 988 г. в Киеве, Смоленске, Новгороде уже были грамотные люди, которые использовали славянскую письменность.

Договоры, заключенные князьями Олегом в 911 г., Игорем в 944 г. с греками, были составлены и по-гречески, и по-русски.

Археологические находки свидетельствуют о том, что письменность достаточно широко использовалась в X в. даже в быту.

Но, настоящее распространение письменности и организация систематического обучения начались, безусловно, с момента крещения Руси.

Факт совпадения исторических событий (распространения письменности и христианства) определил специфику педагогической культуры средневековой Руси.

Слайд 16В 988 г. под влиянием киевского князя Владимира славяне присоединились к

Крещение не изменило мгновенно сложившееся за тысячелетия языческое мировоззрение восточных славян.

Русь приняла христианство на 500 лет позднее, чем Западная Европа, в период расцвета Византии. Этот факт благоприятно сказался на приобщение Киевской Руси к мировой цивилизации.

Древняя славянская культура соединилась со зрелым восточным христианством и породила древнерусское православие и его понимание воспитания человека.

Слайд 17Славянское языческое сознание постигало христианство, знакомясь с его книжной основой —

По мнению известного русского историка педагогики П.Ф. Каптерева, древним славянам той эпохи более всего подходила модель воспитания, основанная на патриархальном семейном укладе с непререкаемым авторитетом отца, подчиненном положении женщины и детей, строгой домашней дисциплине и вместе с тем «отличавшаяся ореолом святости и утверждавшаяся на слове Божьем».

Слайд 18В итоге был заимствован не новозаветный воспитательный идеал с его проповедью

Согласно ему служение отцу и матери уподоблялось служению Богу, оскорбление их — его оскорблению. Жена не рассматривалась как самостоятельная личность, ценность ее определялась отношением к мужу, аналогичным было и отношение к детям. Акцент в новой религии ставился не столько на истинно добродетельной жизни христианина, сколько на требовании исполнения внешних обрядов — постов, праздников, причащений и т. п. Главной почитаемой книгой русского народа на многие века стала ветхозаветная Псалтырь, а не Евангелие.

Слайд 19Особенностью древнерусской культуры и образования было то, что языком богослужения, литературы и

Кириллом и Мефодием был осуществлен перевод основных богослужебных книг и учебной литературы с греческого на славянский язык, что способствовало распространению религии и стимулировало процесс обучения грамоте.

Это, с одной стороны, обусловило самобытность древнерусской школы, а с другой - затрудняло доступ учителей и учеников к первоисточникам, что со временем сказалось на интеллектуальном развитии общества.

Постепенно все меньше и меньше греко-византийских источников переводилось на славянский язык, а преимущество отдавалось религиозным книгам в ущерб книгам учебным (грамматике, риторике, философии и др.), что объяснялось нараставшим влиянием православной церкви.

Слайд 20Настороженность в вопросах веры была вызвана тем фактом, что Русь приняла

Разделение церквей на православную и католическую («схизма») произошло в 1054 г., и это способствовало развитию отрицательного отношения к «латинянам». Русь сознательно отделяла себя от западной цивилизации и ее культуры.

Гибнувшая под ударами турок Византийская империя на Флорентийском соборе (1439) заключила «унию» между католической и православной церквями.

Русская церковь не приняла ее и стала настороженно относиться и к византийскому культурному влиянию, фактически замкнулась в рамках ранее переведенного и освоенного круга литературных источников и созданной к этому времени славянской духовной литературы.

Слайд 21Сформировавшийся в таких условиях педагогический идеал во многом обусловил характер и

На Руси постепенно сформировался особый, отличный от западноевропейского, культурный мир, который характеризовался своими взглядами на воспитание и образование, своим отношением к общечеловеческим ценностям, способам передачи их от поколения к поколению.

Выбор веры был одновременно и выбором школы, характера образования.

Слайд 22В 988 г. Киевская Русь приняла православие и князем Владимиром Святославичем (ум. 1015)

Великий князь и его окружение были заинтересованы в распространении новой религии как идеологической основы формировавшегося государства. Владимир заботился о распространении образования прежде всего среди господствующего сословия.

Образование на первых порах насаждалось сверху, так как школа была явлением совершенно новым и воспринималась с опаской. Матери плакали по отданным в школу детям, «аки по мертвецам», не зная, что их ожидает.

Слайд 23Однако определенные результаты не заставили себя ждать: к середине XI в.

Сын Ярослава, Всеволод, как отмечал Владимир Мономах в своем «Поучении», изучил пять иностранных языков.

Была грамотна и Анна, дочь Ярослава, ставшая королевой Франции. Известны документы, подписанные ею: «Анна ръина» (Анна королева), в то же время ее супруг Генрих I ставил лишь крестик.

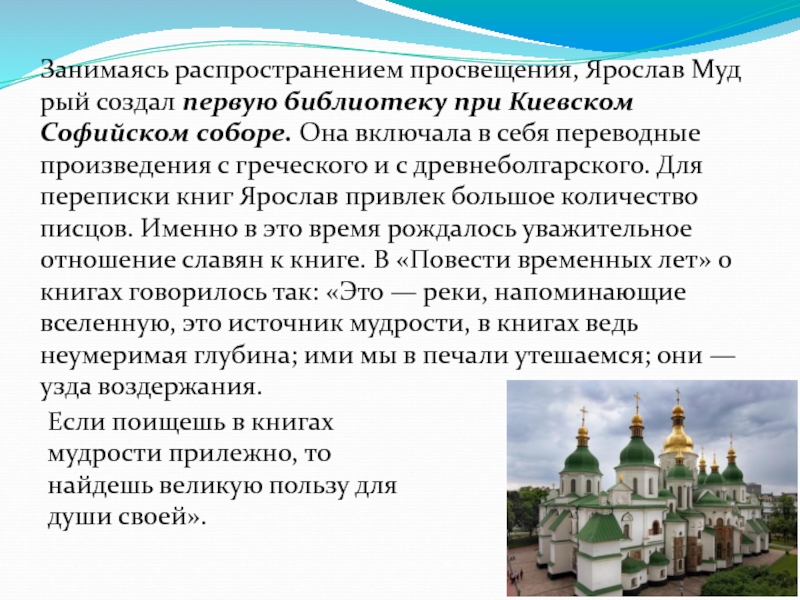

Слайд 24Занимаясь распространением просвещения, Ярослав Мудрый создал первую библиотеку при Киевском Софийском

Если поищешь в книгах мудрости прилежно, то найдешь великую пользу для души своей».

Слайд 25Во время своего правления (1019—1054) Ярослав Мудрый открывал школы «учения книжного»

Вначале подобные училища создавались государством при княжеских дворах, но с усилением церкви на Руси они постепенно переходили в ведение церкви. Причины:

во-первых, освоение христианской книжности было необходимо прежде всего священникам — распространителям православной религии в стране,

во-вторых, обучение грамоте и обучение вере воспринималось как единый процесс.

Об этом же свидетельствует содержание обучения в школах, где главным считалось усвоение книжной мудрости, отраженной в «изборниках» (хрестоматиях) того времени.

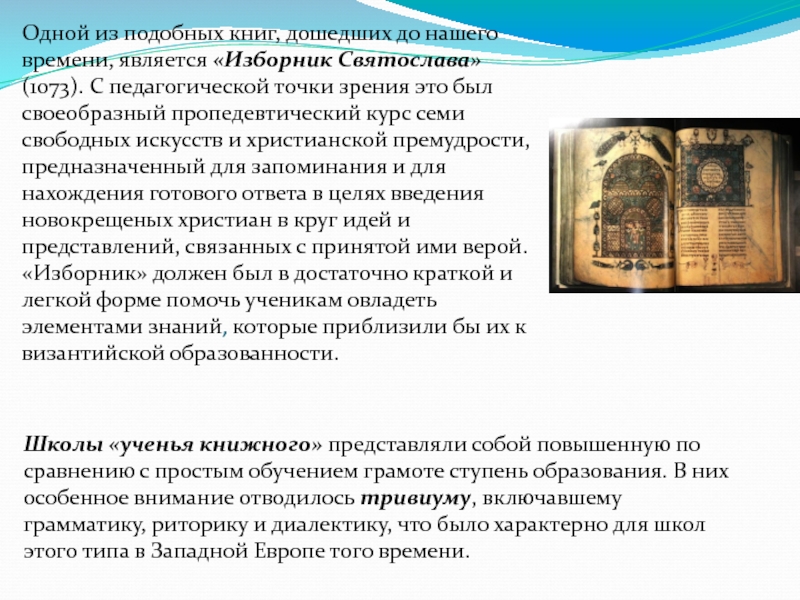

Слайд 26Одной из подобных книг, дошедших до нашего времени, является «Изборник Святослава»

Школы «ученья книжного» представляли собой повышенную по сравнению с простым обучением грамоте ступень образования. В них особенное внимание отводилось тривиуму, включавшему грамматику, риторику и диалектику, что было характерно для школ этого типа в Западной Европе того времени.

Слайд 27Грамматика, судя по сочинениям Иоанна Дамаскина, включала в себя учение о

Входило также изучение и толкование текстов Священного писания: Евангелия, Псалтыри и некоторых библейских книг.

Первоначально, возможно, ученики знакомились и с текстами античных авторов.

Важное место отводилось риторике — обучению навыкам красиво говорить и писать.

Образцами риторского искусства служили произведения Иоанна Златоуста, которые пользовались на Руси широкой известностью, входили в состав «Изборников» 1073 и 1076 гг., сборников «Златост руй», «Измарагд», «Златоуст». Под диалектикой в то время на Руси подразумевали главным образом начала философии.