К.У.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Первая кора земли. Возможные состав и способ образования презентация

Содержание

- 1. Первая кора земли. Возможные состав и способ образования

- 3. Время, отделяющее стадию завершения

- 4. Из этого следует возможность

- 5. Доказательством достаточно раннего

- 6. 3,9-3,8 млрд. лет т.н. температура

- 7. Начало 2001 года ознаменовалось сенсацией - в

- 9. В конце 2000

- 10. Однако самым интересным в этой

- 11. Континентальной части земной коры, которая

- 12. Континентальная кора Континентальная кора - земная кора

- 13. Главная геохимическая особенность земной коры – чрезвычайно высокое

- 14. Итак, земная кора, безусловно, располагает в

- 15. Схема расположения древних платформ и складчатых поясов

- 16. По химическому составу магматические породы разделяются на четыре группы: кислые, средние, основные, ультраосновные

- 17. Кислыми именуются породы, в

- 18. Благодарю за внимание

Слайд 1ПЕРВАЯ КОРА ЗЕМЛИ. ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВ И СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ

Проверил: Сеитов Н.С.

Выполнил: Булегенов

Слайд 3 Время, отделяющее стадию завершения формирования нашей планеты, ее

аккреции, от возраста древнейших известных на Земле пород и составляющее более 0,5 млрд. лет, до настоящего времени почти не охарактеризовано геологическими документами, если не считать очень важную находку в западноавстралийских кварцитах с возрастом порядка 3,5 млрд. лет обломочных зерен цирконов с возрастом до 4,2-4,3 млрд. лет. Подобно тому как новорожденная Земля совсем недавно рассматривалась как холодное тело, еще не вступившее в процесс дифференциации или, напротив, претерпевшее такую дифференциацию уже в процессе аккреции, предполагалось, что на интересующей нас здесь стадии Земля, аналогично Луне, была еще лишена гидросферы и атмосферы, не говоря уже о биосфере, а главным агентом, изменявшим ее поверхность, были метеоритные бомбардировки, основной период которых, опять же по сходству с Луной, принимается в 4,2-3,9 млрд. лет т.н. Соответственно данная стадия развития Земли получила название лунной (А.П. Павлов). Представление об этой стадии было развито в работах М.В. Муратова, а затем Е.В. Павловского, М.З. Глуховского [1990] и др.

Слайд 4 Из этого следует возможность выплавления из верхней мантии

первичной коры Земли, которая, скорее всего, имела коматиит-базальтовый состав. В нижней части эта кора по аналогии с Луной могла быть полнокристаллической, в основном полевошпатовой, сходной с габбро-анортозитовой [Рудник, Саботович, 1991].

Слайд 5 Доказательством достаточно раннего выплавления коры является то,

что древнейшие, раннеархейские, породы по своим изотопным (Nd, Sr) характеристикам обнаруживают происхождение из деплетированной, т.е. обедненной литофильными элементами, мантии, сформированной задолго до их появления [Балашов и др., 1991; Рябчиков, Брай, 1991 и др.]. А в древнейших метаосадочных породах теми же методами устанавливается примесь материала еще более древних пород [Балашов и др., 1991].

Слайд 6 3,9-3,8 млрд. лет т.н. температура земной поверхности должна была

снизиться до величины, допускающей существование жидкой воды. Об этом свидетельствует присутствие железистых кварцитов, отложенных из водной среды в одном из древнейших известных на Земле комплексов Исуа в Гренландии, а также многочисленные включения аналогичных пород во многих других "серогнейсовых" комплексах с возрастом более 3,5 млрд. лет.

Слайд 7Начало 2001 года ознаменовалось сенсацией - в журнале "Nature" были опубликованы

статьи [Halliday, 2001; Wilde er al., 2001; Mojzsis et al., 2001], в которых сообщается, во-первых, об обнаружении среди западноавстралийских обломочных цирконов зерна с возрастом 4404 ±8 млн. лет, т.е. всего на 130 млн. лет моложе времени образования нашей планеты, оцениваемого в 4566 млн. лет, и определении в этих цирконах повышенного содержания тяжелого изотопа кислорода 18О. Последнее доказывает, по мнению авторов, что уже в это время, 4,3— 4,4 млрд. лет т.н., на Земле существовала жидкая вода, а материнскими породами цирконов были гранитоиды, т.е. была и континентальная кора. Тем не менее признается, что эти гранитоиды должны были образоваться за счет частичного плавления мафитовой коры, которая тем самым сохраняет свое право считаться первичной корой Земли. Новейшие представления о событиях первых сотен миллионов лет истории Земли А. Халлидей изобразил на схеме.

Слайд 9 В конце 2000 г. в журнале "Геохимия"

была опубликована статья О.И. Яковлева, О.П. Дикова и М.В. Герасимова [Яковлев и др., 2000], Авторы рассматривают аккрецию нашей планеты в свете концепции, разработанной B.C. Сафроновым, А.В. Витязевым и их зарубежными единомышленниками, и различают в истории аккреции три фазы: 1 - первая, главная фаза, активного роста, когда образовалось 93-95% массы планеты, законченная ~4,4 млрд. лет т.н.; 2 - вторая фаза, медленного разрастания до современных размеров, завершилась 4,2 млрд. лет т.н.; 3 - третья фаза, характеризовавшаяся относительно редким падением крупных тел, длилась до 3,9-3,8 млрд лет т.н. Авторы подчеркивают ведущую роль в аккреции ударного процесса и считают, что именно он, обеспечивая разогрев и "практически полное переплавление вещества" планеты, был главной предпосылкой ее начальной дифференциации.

Слайд 10 Однако самым интересным в этой работе является обоснование возможности

образования гранитов (авторы пишут осторожно - "гранитного вещества") уже на стадии аккреции. Рассматривая возможный механизм этого процесса и упоминая два его варианта - чисто магматическая и флюидно-магматическая (в стиле Д.С. Коржинского) дифференциация - авторы отдают предпочтение механизму, названному ими ударно-испарительной дифференциацией. Она предусматривает селективное плавление и испарение силикатного вещества под ударным воздействием и, в сочетании с двумя первыми механизмами, образование гранитов уже на ранней стадии аккреции непосредственно из пара базальта. Авторы подтверждают свои выводы результатами экспериментов по испарению вещества главных горных пород.

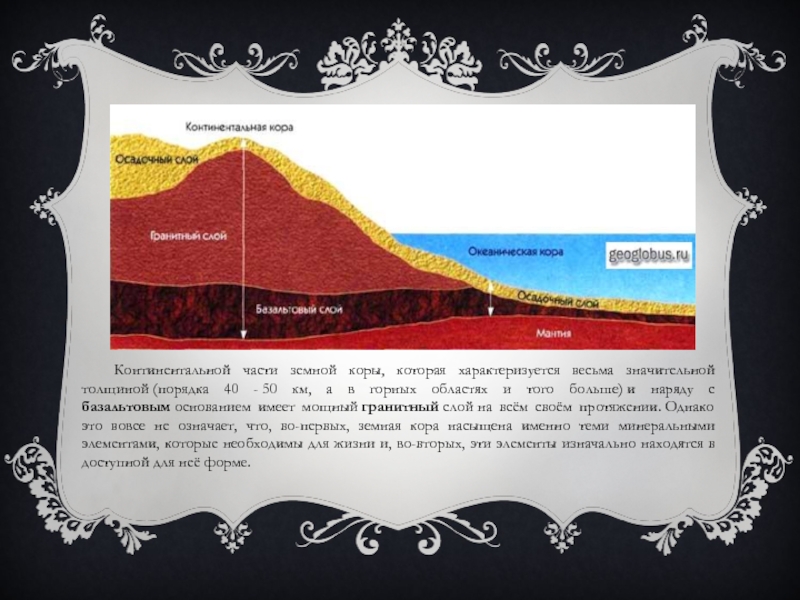

Слайд 11 Континентальной части земной коры, которая характеризуется весьма значительной толщиной (порядка

40 - 50 км, а в горных областях и того больше) и наряду с базальтовым основанием имеет мощный гранитный слой на всём своём протяжении. Однако это вовсе не означает, что, во-первых, земная кора насыщена именно теми минеральными элементами, которые необходимы для жизни и, во-вторых, эти элементы изначально находятся в доступной для неё форме.

Слайд 12Континентальная кора

Континентальная кора - земная кора материков, которая состоит из осадочного,

гранитного и базальтового пластов. Средняя толщина 35-45 км, максимальная - до 75 км (под горными массивами). Противопоставляется океанической коре, которая отлична по строению и составу.

Континентальная кора имеет трёхслойное строение. Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена под верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающим низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из метаморфических пород — гранулитов и им подобных.

Океаническая кора

Океаническая кора — тип земной коры, распространённый в океанах. От континентов кора океанов отличается меньшей мощностью (толщиной) и базальтовым составом. Она образуется в срединно-океанических хребтах и поглощается в зонах субдукции. Древние фрагменты океанической коры, сохранившиеся в складчатых сооружениях на континентах, называются офиолитами. В срединно-океанических хребтах происходит интенсивное гидротермальное изменение океанической коры, в результате которого из неё выносятся легкорастворимые элементы.

Континентальная кора имеет трёхслойное строение. Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена под верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающим низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из метаморфических пород — гранулитов и им подобных.

Океаническая кора

Океаническая кора — тип земной коры, распространённый в океанах. От континентов кора океанов отличается меньшей мощностью (толщиной) и базальтовым составом. Она образуется в срединно-океанических хребтах и поглощается в зонах субдукции. Древние фрагменты океанической коры, сохранившиеся в складчатых сооружениях на континентах, называются офиолитами. В срединно-океанических хребтах происходит интенсивное гидротермальное изменение океанической коры, в результате которого из неё выносятся легкорастворимые элементы.

Слайд 13Главная геохимическая особенность земной коры – чрезвычайно высокое содержание (кларк) кислорода, проистекающее

от его способности образовывать очень прочные связи с различными элементами. Кислород составляет 49,4% от массы земной коры. Второе место занимает кремний, на долю которого приходится 25,8%. Кремнекислородные соединения (главным образом силикаты) практически полностью слагают объём земной коры, включая минералы, образующие гранит: кварц, полевые шпаты, слюды, роговую обманку. В числе допущенных элементов оказались алюминий, железо, магний, кальций, калий и натрий. Вместе с кислородом и кремнием они составили, как это было установлено ещё американским геохимиком Ф. Кларком, основную восьмерку химических элементов (преимущественно лёгких), на долю которых приходится в совокупности более 99% массы земной коры.

Слайд 14 Итак, земная кора, безусловно, располагает в потенции всеми необходимыми для

жизни зольными элементами. Однако их кларки зачастую невелики. Многие элементы пребывают в рассеянном состоянии. Все они при этом изначально находятся в инертной, законсервированной форме, поскольку заключены в твёрдую каменную оболочку. Основная масса этих элементов располагается к тому же на недосягаемой (для тончайшей поверхностно-планетарной плёнки живого вещества) глубине. На этом фоне не только существование жизни, но и само её появление на Земле, выглядит маловероятным и к тому же совершенно бесперспективным.

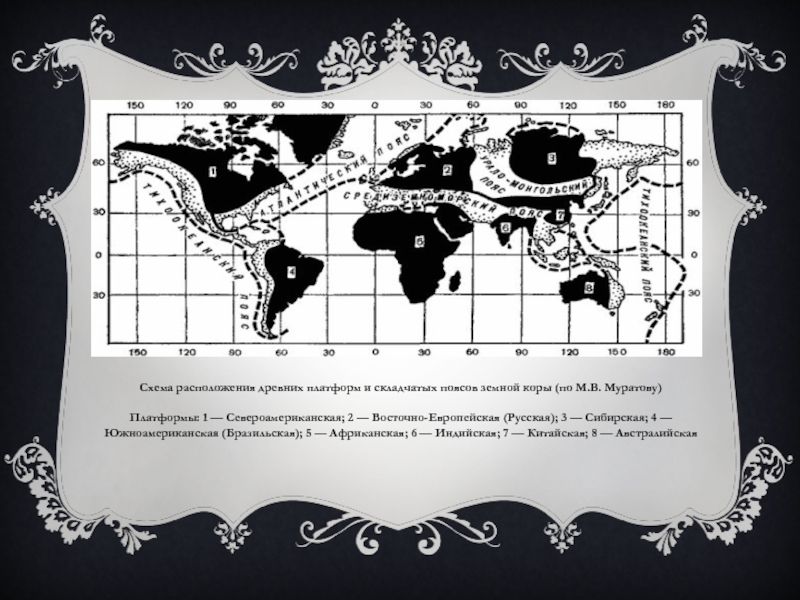

Слайд 15Схема расположения древних платформ и складчатых поясов земной коры (по М.В.

Муратову)

Платформы: 1 — Североамериканская; 2 — Восточно-Европейская (Русская); 3 — Сибирская; 4 — Южноамериканская (Бразильская); 5 — Африканская; 6 — Индийская; 7 — Китайская; 8 — Австралийская

Слайд 16По химическому составу магматические породы разделяются на четыре группы: кислые, средние,

основные, ультраосновные

Слайд 17 Кислыми именуются породы, в которых содержание SiO2 достигает 70 %.

Типичный представитель кислой породы — гранит. В средних по составу магматических породах кремнекислоты меньше 65 %, в основных — не более 50 %. Наконец, на земной поверхности, правда редко, встречаются и ультраосновные породы, в которых процентное содержание SiO2 не превышает 40–45 %. Содержание магния и железа изменяется в обратной последовательности. В ультраосновных их больше всего, а в кислых — всего лишь несколько процентов. Как кислые, так и основные породы могут различаться и по содержанию щелочных элементов (Na, К) и т. п.